2021-2022学年统编版选择性必修一第10课 当代中国的法治与精神文明建设 检测练习(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版选择性必修一第10课 当代中国的法治与精神文明建设 检测练习(word版含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 17:24:44 | ||

图片预览

文档简介

第10课

当代中国的法治与精神文明建设

1.1982年现行宪法颁布以来,全国人民代表大会通过五次宪法修正案,先后把坚持改革开放、国家实行社会主义市场经济、完善私有财产保护制度、习近平新时代中国特色社会主义思想等写入宪法。由此可知,材料意在强调

A.中国高度重视保障人权

B.公民法治意识日益增强

C.法律要为社会发展服务

D.法律的经济职能得以强化

2.1999年3月,全国人大九届二次会议通过宪法修正案,把什么内容写进了宪法(

)

A.依法治国

B.和平共处五项原则

C.依宪治国

D.实行民主集中制度

3.1987年,邓小平指出:“只有在安定团结的局面下搞建设才有出路。一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西都要排除,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。”要排除影响社会主义建设的障碍,必须

A.运用阶级斗争的手段

B.运用经济的手段

C.依靠人民群众的力量

D.运用法制的手段

4.1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律,其中包括1982年宪法、《刑法》、《民法通则》、《民事诉讼法》等。这一立法高峰的出现

A.保障了从新民主主义社会向社会主义社会的过渡

B.为社会主义民主和法制建设奠定了基础

C.表明了依法治国写入宪法

D.促进了社会主义法律体系的建设

5.十三届全国人大一次会议审议通过的《中华人民共和国宪法修正案》在宪法第二十七条增加一款作为第三款,明确规定:“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。”这一规定

A.加强了人民民主监督作用

B.体现了社会主义原则

C.表明我国民主制度的完善

D.有利于增强法制意识

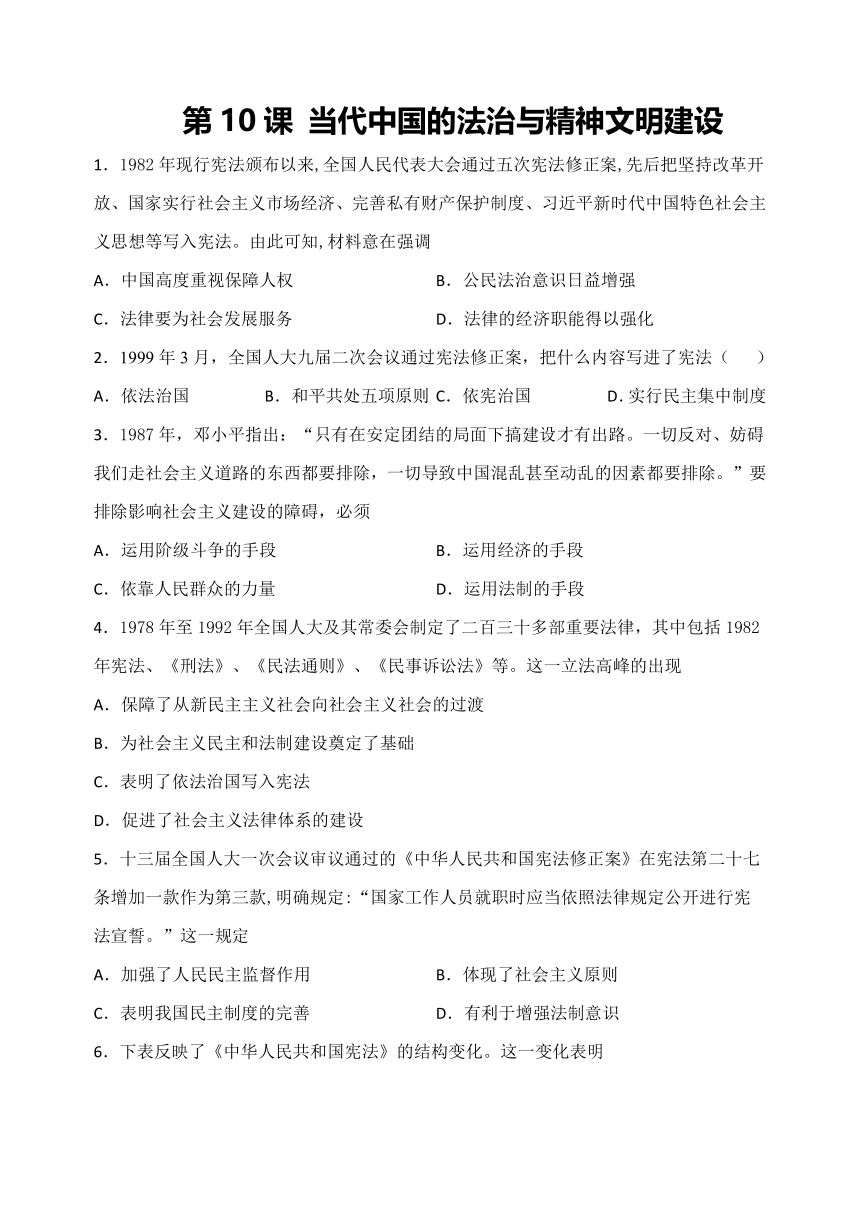

6.下表反映了《中华人民共和国宪法》的结构变化。这一变化表明

时间

结构

1954年

序言

总纲

国家机构

公民的基本权利和义务

国旗、国徽、首都

1982年

序言

总纲

公民的基本权利和义务

国家机构

国旗、国徽、首都

A.社会主义市场经济体制建立

B.社会主义政治制度确立

C.社会主要矛盾发生根本变化

D.社会主义法制逐渐完善时间结构

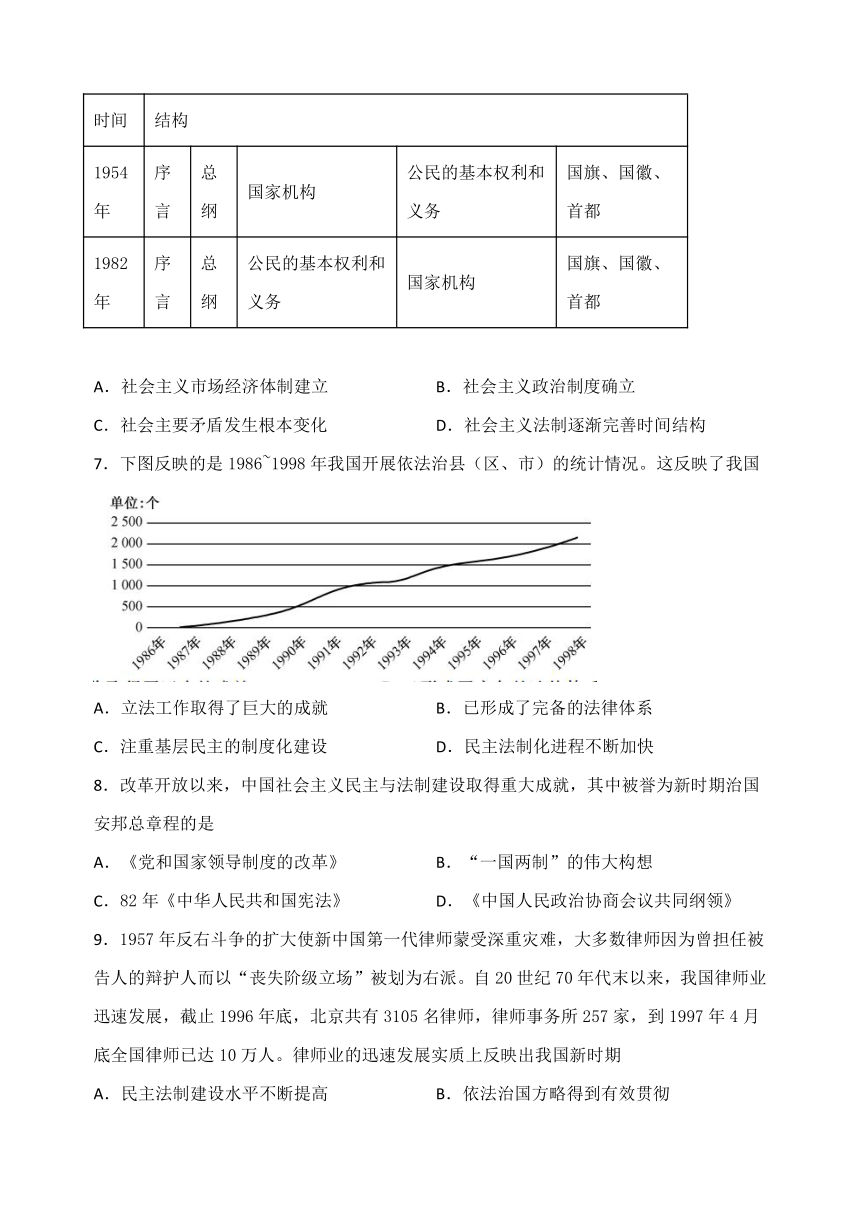

7.下图反映的是1986~1998年我国开展依法治县(区、市)的统计情况。这反映了我国

A.立法工作取得了巨大的成就

B.已形成了完备的法律体系

C.注重基层民主的制度化建设

D.民主法制化进程不断加快

8.改革开放以来,中国社会主义民主与法制建设取得重大成就,其中被誉为新时期治国安邦总章程的是

A.《党和国家领导制度的改革》

B.“一国两制”的伟大构想

C.82年《中华人民共和国宪法》

D.《中国人民政治协商会议共同纲领》

9.1957年反右斗争的扩大使新中国第一代律师蒙受深重灾难,大多数律师因为曾担任被告人的辩护人而以“丧失阶级立场”被划为右派。自20世纪70年代末以来,我国律师业迅速发展,截止1996年底,北京共有3105名律师,律师事务所257家,到1997年4月底全国律师已达10万人。律师业的迅速发展实质上反映出我国新时期

A.民主法制建设水平不断提高

B.依法治国方略得到有效贯彻

C.开创了人民民主的全新阶段

D.高素质法律人才队伍的壮大

10.1980年8月,邓小平在《党和国家领异制度的改革》中强调:“公民在法律和制度面前人人平等,党员在党章和党纪面前人人平等。人人有依法规定的平等权利和义务,谁也不能占便宜,谁也不能犯法。”这表明中国

A.新时期法制不断完善

B.坚持立法为民的原则

C.以法治作为反腐的工具

D.推进依法治国的决心

11.2018年3月,十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法,其意义是( )

保持宪法的连续性、稳定性、权威性

B.把党的思想转化为国家的思想

推动宪法与时俱进、完善发展

D.明确了中国特色社会主义理论的基本问题

12.1982年宪法制定前夕,邓小平指出:“要使我们的宪法更加完备、周密、准确,能够切实保证人民真正享有管理国家各级组织和各项企业事业的权力,享有充分的公民权利。";20世纪90年代,法在社会生活中的作用得到重视,这个时候有关行政管理方面的法律,更多地体现了“管理法”的色彩。由此可知

A.法律使人民获得感增强

B.依法治国理念不断强化

C.社会主义民主基础扩大

D.国家关注公民基本权利

13.1953年《选举法》规定:直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人:2010年春修订后的“选举法”规定,全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例修改为1:1。代表名额比例的变化

A.说明人民代表大会制度比较完善

B.说明民主化进程得到进一步加快

C.反映出城镇化发展对政治的影响

D.折射出我国农村与城市的平等发展

14.德国历史学家马克斯·韦伯根据政治权力与威势的来源,提出政治权威三类型学说:一是传统型权威,二是超凡魅力型权威,三是法理型权威.20世纪末,中国“法理型权威”的具体表现是

A.依法治国

B.从严治党

C.提倡人权

D.执政为民

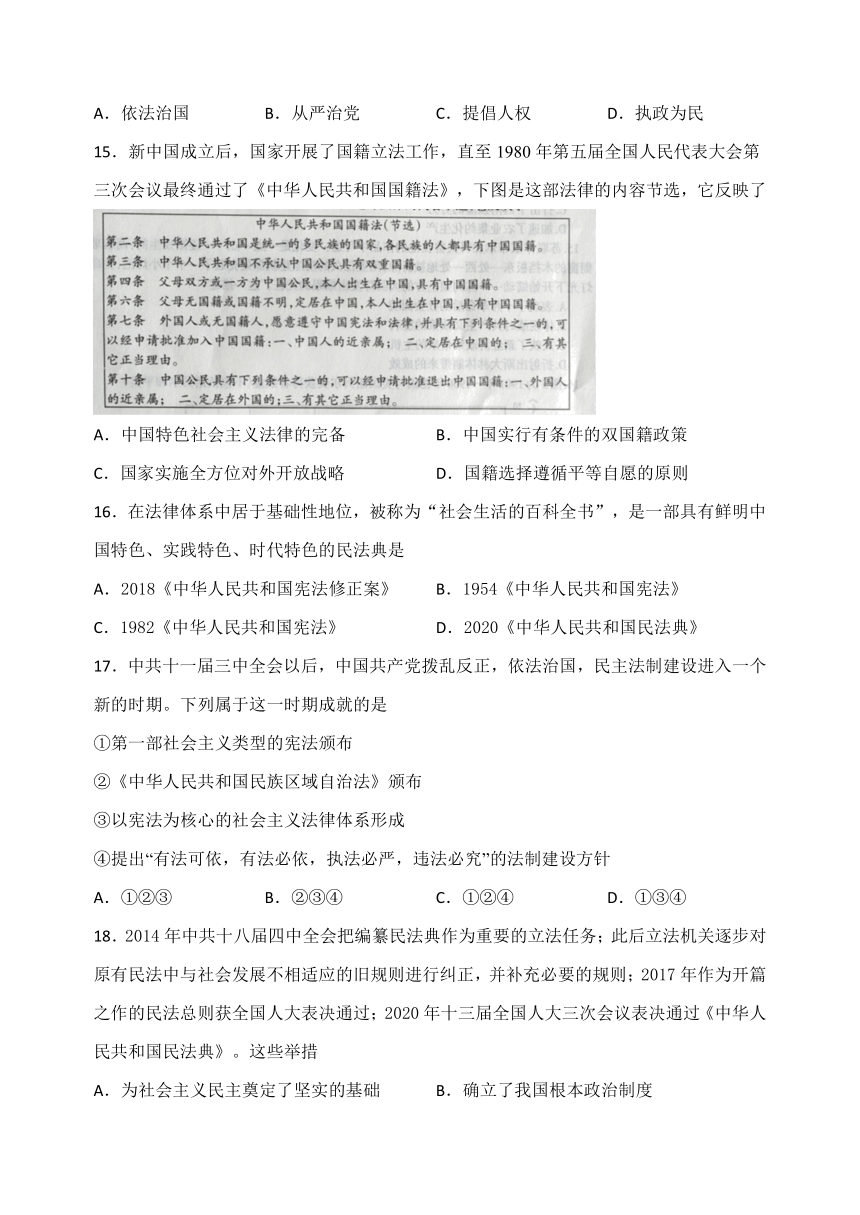

15.新中国成立后,国家开展了国籍立法工作,直至1980年第五届全国人民代表大会第三次会议最终通过了《中华人民共和国国籍法》,下图是这部法律的内容节选,它反映了

A.中国特色社会主义法律的完备

B.中国实行有条件的双国籍政策

C.国家实施全方位对外开放战略

D.国籍选择遵循平等自愿的原则

16.在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”,是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典是

A.2018《中华人民共和国宪法修正案》

B.1954《中华人民共和国宪法》

C.1982《中华人民共和国宪法》

D.2020《中华人民共和国民法典》

17.中共十一届三中全会以后,中国共产党拨乱反正,依法治国,民主法制建设进入一个新的时期。下列属于这一时期成就的是

①第一部社会主义类型的宪法颁布

②《中华人民共和国民族区域自治法》颁布

③以宪法为核心的社会主义法律体系形成

④提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

18.2014年中共十八届四中全会把编纂民法典作为重要的立法任务;此后立法机关逐步对原有民法中与社会发展不相适应的旧规则进行纠正,并补充必要的规则;2017年作为开篇之作的民法总则获全国人大表决通过;2020年十三届全国人大三次会议表决通过《中华人民共和国民法典》。这些举措

A.为社会主义民主奠定了坚实的基础

B.确立了我国根本政治制度

C.适应了中国特色社会主义发展需要

D.标志着我国开始依法治国

19.1978年邓小平在中央工作会议上讲到:“现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当作‘法’,不赞成领导人的话叫做‘违法’,领导人的话改变了,‘法’也就跟着改变。”该讲话表明

A.国家法律体系需进一步完善

B.党内民主集中制被破坏

C.“依法治国”方针已写入宪法

D.基层民主选举开始实行

20.以下中华人民共和国法律史上的重要法律,被实施先后顺序排列正确的是

①《中华人民共和国香港特别行政区基本法》

②《中华人民共和国电子商务法》

③《中华人民共和国土地改革法》

④《中华人民共和国中外合资经营企业法》

A.①③④②

B.②③④①

C.③①④②

D.③④①②

21.

材料

宪法是一个国家的根本法,是公民权利的保障书,是治国安邦的总章程。1980年下半年,在全国人大常委会叶剑英委员长直接主持下,我国开始对宪法进行大规模、全局性的修订。经过两年多的讨论、修改,1982年12月,中华人民共和国第四部宪法(“八二宪法”)在第五届全国人大第五次会议上正式通过并颁布。第四部宪法继承和发展了1954年宪法的基本原则,总结了中国社会主义发展的经验,并吸收了国际经验,是一部有中国特色、适应中国社会主义现代化建设需要的根本大法。为了适应中国社会和经济的发展变化,全国人大对这部宪法逐步进行了修改、完善,使这部宪法更好地发挥根本大法的作用,对中国社会的发展产生了深远影响。

——摘编自《中国共产党党史知识800问》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“八二宪法”制定的背景和特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述“八二宪法”颁布的意义。

22.民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一

1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

材料二

1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。

1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。

2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

材料三

习近平总书记指出,民法典在中国特色社会主义法律体系中具有重要地位,是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律,对推进全面依法治国、加快建设社会主义法治国家,对发展社会主义市场经济、巩固社会主义基本经济制度,对坚持以人民为中心的发展思想、依法维护人民权益、推动我国人权事业发展,对推进国家治理体系和治理能力现代化,都具有重大意义。全党要切实推动民法典实施,以更好推进全面依法治国、建设社会主义法治国家,更好保障人民权益。

——中共中央政治局2020年5月29日下午第二十次集体学习上的讲话

(1)依据材料一、二,概括两次民法典起草工作中断的原因和归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。

(2)根据上述材料结合所学知识,简述改革开放以来我国社会主义民主政治建设的主要成就。

参考答案

1.C

【详解】

据材料“把坚持改革开放、国家实行社会主义市场经济、完善私有财产保护制度、习近平新时代中国特色社会主义思想等写入宪法”可知法律保障中国民主政治、社会经济的发展,C项正确;材料没有涉及保障人权,A项错误;公民法治意识日益增强不是材料强调的主旨,排除B项;D项与材料主旨不符。故选C项。

2.A

【详解】

根据所学知识可知,1999年,九届全国人大二次会议通过宪法修正案,把“依法治国,建设社会主义法治国家”作为基本方略写进宪法,A项正确;周恩来于1953年同印度政府代表团谈话时,提出和平共处五项原则,排除B项;宪法修正案把依法治国写进了宪法,“依宪治国”不符合史实,排除C项;民主集中制是指在民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合的制度,是党的根本组织制度和领导制度,与材料不符,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,十年“文革”,因民主法制遭践踏,社会动荡不安,给中国带来了深重的灾难。十一届三中全会召开,拨乱反正,一切以经济建设为中心,社会主义建设取得了长足进展。为吸取历史上的经验教训,1987年,邓小平强调,只有在安定团结的局面下搞建设才有出路,一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。邓小平所说的要排除影响社会主义建设的障碍,必须运用法制的手段,只有用法制手段,才能保障社会稳定,才能保障社会主义建设,D项正确;1978年中共十一届三中全会抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,排除A项;运用经济的手段,可以调动人民群众的生产积极性,但不能防止“混乱”“动乱”,排除B项;人民群众是国家的主人,是建设社会主义的主力军,但这不能防止“混乱”“动乱”,“文革”时期的动乱就是证明,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

“1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律”,依据所学知识可知,这一立法高峰的出现促进了我国社会主义法律体系的建设,D项正确;“新民主主义社会向社会主义社会的过渡”指的是过渡时期,排除A项;为社会主义民主和法制建设奠定基础的是1954年宪法,排除B项;1999年把依法治国写入宪法,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】

在宪法面前宣誓就职,有利于增强国家工作人员的法制意识,依法办事,故D项正确;材料没有体现人民民主监督的信息,故A项错误;在宪法面前宣誓就职,资本主义国家也有,不能体现社会主义原则,故B项错误;在宪法面前宣誓就职主要体现的是法制建设,故C项错误。故选D。

6.D

【详解】

根据材料可知,“国家机构”和“公民的基本权利和义务”顺序的调整,体现了我国法制的演变过程,社会主义法制逐渐完善,D项正确;建立社会主义市场经济体制是在1992年首次提出,排除A项;“社会主义政治制度确立”是1954年宪法的规定,排除B项;材料反映了社会主义法制逐渐完善,无法体现社会主义主要矛盾的变化,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】

根据材料可知,1986~1998年我国开展依法治县(区、市)的数量不断增加,说明我国民主法制化进程不断加快,所以D正确;材料没有涉及立法,所以A错误;材料没有体现“完备的法律体系”,所以B错误;材料涉及县(区、市),而非城市居民委员会和农村村民委员会这一基层民主自治组织,所以C错误。

8.C

【详解】

结合所学知识可知,1982年修订的《中华人民共和国宪法》被称为“新时期治国安邦总章程”,C正确;A与材料无关,排除;一国两制的提出主要是为了解决祖国统一问题,B排除;《中国人民政治协商会议共同纲领》在建国初期起临时宪法的作用,D排除。故选C。

9.A

【详解】

材料反映出我国律师业在中共1978年十一届三中全会后的迅速发展,从业人数和法律机构增多,结合法制建设的关系,说明新时期我国民主法制建设水平的提高,故选A项;1997年党的十五大正式提出依法治国基本方略,故排除B项;1954年宪法开创了人民民主的全新阶段,故排除C项;高素质法律人才队伍的壮大同样是现象而非本质,故排除D项。

10.D

【详解】

从材料中的“人人有依法规定的平等权利和义务,谁也不能占便宜,谁也不能犯法”等信息可以看出,中国在努力推进依法治国,政权公民的守法意识,建设法治国家,故答案为D项;材料所述不是法制完善的表现,排除A项;材料反映的是守法的要求,不是对立法的要求,排除B项;材料没有涉及法治与反腐的关系,排除C项。

11.C

【详解】

依据材料,结合所学可知,习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法,赋予了宪法符合新时代的内涵,推动了宪法的与时俱进,故C项正确;材料反映的是宪法的“发展”,不是“稳定”,故A项错误;材料描述的是把党的思想转化为国家的思想,B项没有回答“意义”,排除;D项是邓小平理论的内容和意义,排除。

12.B

【详解】

材料分别表现了两个历史时间点我国法治体系不断完善,这是依法治国理念不断强化的体现,故B选项正确;材料没有体现出人民的获得感增强,故A选项错误;社会主义民主的基础是人民,其范围没有扩大,故C选项错误;材料中20世纪90年代的表现是行政管理方面的法律,与公民基本权利无关,故D选项错误。故选B。

13.B

【详解】

从材料明显可以看出选举法越来越规范合理,推动了民主化进程,B正确;材料没有直接反映出人民代表大会制度的完善,反映出的是选举法的发展,A排除;材料没有直接体现出城镇化的发展对政治产生的影响,C排除;材料看不出城市和农村的发展特点,D排除。故选B。

14.A

【详解】

根据材料并结合所学可知,马克斯·韦伯的法理型权威指的是法理型统治建立在正式制定的规则和法令的正当性基础之上。被统治者不再是服从于统治者个人,而是服从于法规,他之所以服从,是因为他相信法律和规章制度是正当的和合理的。这表明法理型权威实质就是依法治国。1997年中共十五大提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史总任务;1999年全国人大九届二次会议将其写进了宪法,这说明20世纪末,中国“法理型权威”的具体表现就是依法治国,故A项正确;“从严治党”与题意不符,故B项错误;材料未体现“提倡人权”,故C项错误;“执政为民”与材料主旨不符,故D项错误。

15.D

【详解】

据题意可知,《国籍法》对取得中国国籍做了明确规定,同时尊重当事人本人的意见,由此可知国籍的选择遵循平等自愿的原则,故选D;仅根据一部《国籍法》不能说明中国特色社会主义法律的完备,排除A;中国承认双国籍,排除B;根据《国籍法》的规定不能体现中国实施全方位的对外开放,排除C。

16.D

【详解】

结合所学知识可知,2020《中华人民共和国民法典》被称为“社会生活的百科全书”,是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典,因此D正确,ABC排除。故选D。

17.B

【详解】

根据所学知识可知,1984年《中华人民共和国民族区域自治法》颁布,本世纪初以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系形成和1978年十一届三中全会上提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针等,都是新时期我国民主法制建设取得的成就,说法②③④符合题意,B项正确;第一部社会主义类型的宪法颁布是在1954年,说法①不符合题意,与之组合的ACD三项错误。

18.C

【详解】

根据“此后立法机关逐步对原有民法中与社会发展不相适应的旧规则进行纠正,并补充必要的规则”以及历年的修改可以看出,这些举措都是基于我国社会不断发展而实施的,适应了适应了中国特色社会主义发展需要,C项正确;A项是建国初期的三大政治制度,排除A;我国的根本政治制度在建国初期已经确立,排除B;材料中的措施不是我国依法治国的标志,排除D。

19.A

【详解】

我国的法律不完备,制定法律的工作远未完成,领导人的话被当作法律执行等问题的存在,表明国家法律体系需进一步完善,A项正确;党内民主集中制被破坏与“法律很不完备”等问题不符,B项错误;我国把“依法治国”方针写入宪法是在1999年,C项错误;基层民主选举开始实行与“把领导人说的话当作‘法’”等现象不符,D项错误。

20.C

【详解】

根据所学知识可知,《中华人民共和国香港特别行政区基本法》自1997年7月1日起实施;《中华人民共和国电子商务法》自2019年1月1日起施行

;《中华人民共和国土地改革法》于1950年6月30日生效;《中华人民共和国中外合资经营企业法》于2001年3月15日颁布生效。按照时间排序,正确的是③①④②,所以C正确,ABD错误。

21.(1)背景:“文化大革命”结来:十ー届三中全会召开,提出实行改革开放:原有宪法无法适应当时中国社会发展的需要:人民群众的呼吁和要求:党和政府高度重视推动宪法修订。

特点:继承和发展“”五四宪法”;吸收国际经验;经过愤重讨论和修订;逅应改苹开放和社会主义现代化建设的需要:与时俱进;反映人民主权,充分保障人民权利。

(2)意义:有力地推动了中国的法制进程;有利于保障人民的合法权利;有利于中国社会稳定和社会主义现代化建设;总结和发了前代究法的经验;可以为后世宪法提供借作用;推动中国改革开放;传播宪法精神,有利于提高公民法律意识。

【详解】

(1)第一问根据“1980年”时间线索,合中国现代史所学知识,可以联系“文化大革命”、十一届三中全会和改革开放等所学知识。即“文化大革命”结来:十ー届三中全会召开,提出实行改革开放:原有宪法无法适应当时中国社会发展的需要:人民群众的呼吁和要求:党和政府高度重视推动宪法修订。第二问主要考查有效信息的提取,根据材料“继承和发展了1954年宪法的基本原则,总结了中国社会主义发展的经验,并吸收了国际经验”“为了适应中国社会和经济的发展变化”等信息可以归纳出正确答案,主要是继承和发展“”五四宪法”;吸收国际经验;经过愤重讨论和修订;逅应改苹开放和社会主义现代化建设的需要:与时俱进;反映人民主权,充分保障人民权利。

(2)根据材料”是公民权利的保障书,是治国安邦的总章程””是一部有中国特色、适应中国社会主义现代化建设需要的根本大法”“対中国社会的发展产生了深远影响”等信息,结合所学相关知识,可以概括出正确答案。即有力地推动了中国的法制进程;有利于保障人民的合法权利;有利于中国社会稳定和社会主义现代化建设;总结和发了前代究法的经验;可以为后世宪法提供借作用;推动中国改革开放;传播宪法精神,有利于提高公民法律意识。

22.(1)原因:政治运动的干扰;经济社会条件不具备。

历程:改革开放后开始起草民法典;80年代改革开放深入,颁布民法通则;90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法;21世纪后,适应全球化的需要,加快起草,2017年通过民法总则;2020年颁布《民法典》。

(2)主要成就:①1980年,邓小平的《党和国家领导制度的改革》重要讲话,体现了党对建设有中国特色的社会主义民主政治的初步构想;

②1982年11月全国人大五届五次会议全面修改了《中华人民共和国宪法》,它成为中国在历史新时期治国安邦的总章程;

③1997年,中共十五大正式提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史任务;

④1999年,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,正式将“建设社会主义法治国家”以国家根本大法的形式确定下来。

⑤制定了大批法律及其与法律有关的规章,形成了一个以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架。

【详解】

(1)原因:根据材料“由于发生‘整风’‘反右’等政治运动”“1962-1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因‘四清运动’而中断”可知,政治运动的干扰;根据材料“1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备”可知,经济社会条件不具备。历程:根据材料“

1979年,我国第三次起草民法典”可知,改革开放后开始起草民法典;根据材料“1986年颁布民法通则”可知,80年代改革开放深入,颁布民法通则;根据材料“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定”可知,90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法;根据材料“进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快”“2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典”可知,21世纪后,适应全球化的需要,加快起草,2017年通过民法总则,2020年颁布《民法典》。

(2)主要成就:①根据所学知识可知,1980年,邓小平的《党和国家领导制度的改革》重要讲话,体现了党对建设有中国特色的社会主义民主政治的初步构想;②根据所学知识可知,1982年11月全国人大五届五次会议全面修改了《中华人民共和国宪法》,它成为中国在历史新时期治国安邦的总章程;③根据所学知识可知,1997年,中共十五大正式提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史任务;④根据所学知识可知,1999年,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,正式将“建设社会主义法治国家”以国家根本大法的形式确定下来。⑤根据所学知识可知,制定了大批法律及其与法律有关的规章,形成了一个以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架。

试卷第1页,总3页

当代中国的法治与精神文明建设

1.1982年现行宪法颁布以来,全国人民代表大会通过五次宪法修正案,先后把坚持改革开放、国家实行社会主义市场经济、完善私有财产保护制度、习近平新时代中国特色社会主义思想等写入宪法。由此可知,材料意在强调

A.中国高度重视保障人权

B.公民法治意识日益增强

C.法律要为社会发展服务

D.法律的经济职能得以强化

2.1999年3月,全国人大九届二次会议通过宪法修正案,把什么内容写进了宪法(

)

A.依法治国

B.和平共处五项原则

C.依宪治国

D.实行民主集中制度

3.1987年,邓小平指出:“只有在安定团结的局面下搞建设才有出路。一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西都要排除,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。”要排除影响社会主义建设的障碍,必须

A.运用阶级斗争的手段

B.运用经济的手段

C.依靠人民群众的力量

D.运用法制的手段

4.1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律,其中包括1982年宪法、《刑法》、《民法通则》、《民事诉讼法》等。这一立法高峰的出现

A.保障了从新民主主义社会向社会主义社会的过渡

B.为社会主义民主和法制建设奠定了基础

C.表明了依法治国写入宪法

D.促进了社会主义法律体系的建设

5.十三届全国人大一次会议审议通过的《中华人民共和国宪法修正案》在宪法第二十七条增加一款作为第三款,明确规定:“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。”这一规定

A.加强了人民民主监督作用

B.体现了社会主义原则

C.表明我国民主制度的完善

D.有利于增强法制意识

6.下表反映了《中华人民共和国宪法》的结构变化。这一变化表明

时间

结构

1954年

序言

总纲

国家机构

公民的基本权利和义务

国旗、国徽、首都

1982年

序言

总纲

公民的基本权利和义务

国家机构

国旗、国徽、首都

A.社会主义市场经济体制建立

B.社会主义政治制度确立

C.社会主要矛盾发生根本变化

D.社会主义法制逐渐完善时间结构

7.下图反映的是1986~1998年我国开展依法治县(区、市)的统计情况。这反映了我国

A.立法工作取得了巨大的成就

B.已形成了完备的法律体系

C.注重基层民主的制度化建设

D.民主法制化进程不断加快

8.改革开放以来,中国社会主义民主与法制建设取得重大成就,其中被誉为新时期治国安邦总章程的是

A.《党和国家领导制度的改革》

B.“一国两制”的伟大构想

C.82年《中华人民共和国宪法》

D.《中国人民政治协商会议共同纲领》

9.1957年反右斗争的扩大使新中国第一代律师蒙受深重灾难,大多数律师因为曾担任被告人的辩护人而以“丧失阶级立场”被划为右派。自20世纪70年代末以来,我国律师业迅速发展,截止1996年底,北京共有3105名律师,律师事务所257家,到1997年4月底全国律师已达10万人。律师业的迅速发展实质上反映出我国新时期

A.民主法制建设水平不断提高

B.依法治国方略得到有效贯彻

C.开创了人民民主的全新阶段

D.高素质法律人才队伍的壮大

10.1980年8月,邓小平在《党和国家领异制度的改革》中强调:“公民在法律和制度面前人人平等,党员在党章和党纪面前人人平等。人人有依法规定的平等权利和义务,谁也不能占便宜,谁也不能犯法。”这表明中国

A.新时期法制不断完善

B.坚持立法为民的原则

C.以法治作为反腐的工具

D.推进依法治国的决心

11.2018年3月,十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法,其意义是( )

保持宪法的连续性、稳定性、权威性

B.把党的思想转化为国家的思想

推动宪法与时俱进、完善发展

D.明确了中国特色社会主义理论的基本问题

12.1982年宪法制定前夕,邓小平指出:“要使我们的宪法更加完备、周密、准确,能够切实保证人民真正享有管理国家各级组织和各项企业事业的权力,享有充分的公民权利。";20世纪90年代,法在社会生活中的作用得到重视,这个时候有关行政管理方面的法律,更多地体现了“管理法”的色彩。由此可知

A.法律使人民获得感增强

B.依法治国理念不断强化

C.社会主义民主基础扩大

D.国家关注公民基本权利

13.1953年《选举法》规定:直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人:2010年春修订后的“选举法”规定,全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例修改为1:1。代表名额比例的变化

A.说明人民代表大会制度比较完善

B.说明民主化进程得到进一步加快

C.反映出城镇化发展对政治的影响

D.折射出我国农村与城市的平等发展

14.德国历史学家马克斯·韦伯根据政治权力与威势的来源,提出政治权威三类型学说:一是传统型权威,二是超凡魅力型权威,三是法理型权威.20世纪末,中国“法理型权威”的具体表现是

A.依法治国

B.从严治党

C.提倡人权

D.执政为民

15.新中国成立后,国家开展了国籍立法工作,直至1980年第五届全国人民代表大会第三次会议最终通过了《中华人民共和国国籍法》,下图是这部法律的内容节选,它反映了

A.中国特色社会主义法律的完备

B.中国实行有条件的双国籍政策

C.国家实施全方位对外开放战略

D.国籍选择遵循平等自愿的原则

16.在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”,是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典是

A.2018《中华人民共和国宪法修正案》

B.1954《中华人民共和国宪法》

C.1982《中华人民共和国宪法》

D.2020《中华人民共和国民法典》

17.中共十一届三中全会以后,中国共产党拨乱反正,依法治国,民主法制建设进入一个新的时期。下列属于这一时期成就的是

①第一部社会主义类型的宪法颁布

②《中华人民共和国民族区域自治法》颁布

③以宪法为核心的社会主义法律体系形成

④提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

18.2014年中共十八届四中全会把编纂民法典作为重要的立法任务;此后立法机关逐步对原有民法中与社会发展不相适应的旧规则进行纠正,并补充必要的规则;2017年作为开篇之作的民法总则获全国人大表决通过;2020年十三届全国人大三次会议表决通过《中华人民共和国民法典》。这些举措

A.为社会主义民主奠定了坚实的基础

B.确立了我国根本政治制度

C.适应了中国特色社会主义发展需要

D.标志着我国开始依法治国

19.1978年邓小平在中央工作会议上讲到:“现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当作‘法’,不赞成领导人的话叫做‘违法’,领导人的话改变了,‘法’也就跟着改变。”该讲话表明

A.国家法律体系需进一步完善

B.党内民主集中制被破坏

C.“依法治国”方针已写入宪法

D.基层民主选举开始实行

20.以下中华人民共和国法律史上的重要法律,被实施先后顺序排列正确的是

①《中华人民共和国香港特别行政区基本法》

②《中华人民共和国电子商务法》

③《中华人民共和国土地改革法》

④《中华人民共和国中外合资经营企业法》

A.①③④②

B.②③④①

C.③①④②

D.③④①②

21.

材料

宪法是一个国家的根本法,是公民权利的保障书,是治国安邦的总章程。1980年下半年,在全国人大常委会叶剑英委员长直接主持下,我国开始对宪法进行大规模、全局性的修订。经过两年多的讨论、修改,1982年12月,中华人民共和国第四部宪法(“八二宪法”)在第五届全国人大第五次会议上正式通过并颁布。第四部宪法继承和发展了1954年宪法的基本原则,总结了中国社会主义发展的经验,并吸收了国际经验,是一部有中国特色、适应中国社会主义现代化建设需要的根本大法。为了适应中国社会和经济的发展变化,全国人大对这部宪法逐步进行了修改、完善,使这部宪法更好地发挥根本大法的作用,对中国社会的发展产生了深远影响。

——摘编自《中国共产党党史知识800问》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“八二宪法”制定的背景和特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述“八二宪法”颁布的意义。

22.民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一

1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

材料二

1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。

1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。

2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

材料三

习近平总书记指出,民法典在中国特色社会主义法律体系中具有重要地位,是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律,对推进全面依法治国、加快建设社会主义法治国家,对发展社会主义市场经济、巩固社会主义基本经济制度,对坚持以人民为中心的发展思想、依法维护人民权益、推动我国人权事业发展,对推进国家治理体系和治理能力现代化,都具有重大意义。全党要切实推动民法典实施,以更好推进全面依法治国、建设社会主义法治国家,更好保障人民权益。

——中共中央政治局2020年5月29日下午第二十次集体学习上的讲话

(1)依据材料一、二,概括两次民法典起草工作中断的原因和归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。

(2)根据上述材料结合所学知识,简述改革开放以来我国社会主义民主政治建设的主要成就。

参考答案

1.C

【详解】

据材料“把坚持改革开放、国家实行社会主义市场经济、完善私有财产保护制度、习近平新时代中国特色社会主义思想等写入宪法”可知法律保障中国民主政治、社会经济的发展,C项正确;材料没有涉及保障人权,A项错误;公民法治意识日益增强不是材料强调的主旨,排除B项;D项与材料主旨不符。故选C项。

2.A

【详解】

根据所学知识可知,1999年,九届全国人大二次会议通过宪法修正案,把“依法治国,建设社会主义法治国家”作为基本方略写进宪法,A项正确;周恩来于1953年同印度政府代表团谈话时,提出和平共处五项原则,排除B项;宪法修正案把依法治国写进了宪法,“依宪治国”不符合史实,排除C项;民主集中制是指在民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合的制度,是党的根本组织制度和领导制度,与材料不符,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,十年“文革”,因民主法制遭践踏,社会动荡不安,给中国带来了深重的灾难。十一届三中全会召开,拨乱反正,一切以经济建设为中心,社会主义建设取得了长足进展。为吸取历史上的经验教训,1987年,邓小平强调,只有在安定团结的局面下搞建设才有出路,一切反对、妨碍我们走社会主义道路的东西,一切导致中国混乱甚至动乱的因素都要排除。邓小平所说的要排除影响社会主义建设的障碍,必须运用法制的手段,只有用法制手段,才能保障社会稳定,才能保障社会主义建设,D项正确;1978年中共十一届三中全会抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,排除A项;运用经济的手段,可以调动人民群众的生产积极性,但不能防止“混乱”“动乱”,排除B项;人民群众是国家的主人,是建设社会主义的主力军,但这不能防止“混乱”“动乱”,“文革”时期的动乱就是证明,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

“1978年至1992年全国人大及其常委会制定了二百三十多部重要法律”,依据所学知识可知,这一立法高峰的出现促进了我国社会主义法律体系的建设,D项正确;“新民主主义社会向社会主义社会的过渡”指的是过渡时期,排除A项;为社会主义民主和法制建设奠定基础的是1954年宪法,排除B项;1999年把依法治国写入宪法,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】

在宪法面前宣誓就职,有利于增强国家工作人员的法制意识,依法办事,故D项正确;材料没有体现人民民主监督的信息,故A项错误;在宪法面前宣誓就职,资本主义国家也有,不能体现社会主义原则,故B项错误;在宪法面前宣誓就职主要体现的是法制建设,故C项错误。故选D。

6.D

【详解】

根据材料可知,“国家机构”和“公民的基本权利和义务”顺序的调整,体现了我国法制的演变过程,社会主义法制逐渐完善,D项正确;建立社会主义市场经济体制是在1992年首次提出,排除A项;“社会主义政治制度确立”是1954年宪法的规定,排除B项;材料反映了社会主义法制逐渐完善,无法体现社会主义主要矛盾的变化,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】

根据材料可知,1986~1998年我国开展依法治县(区、市)的数量不断增加,说明我国民主法制化进程不断加快,所以D正确;材料没有涉及立法,所以A错误;材料没有体现“完备的法律体系”,所以B错误;材料涉及县(区、市),而非城市居民委员会和农村村民委员会这一基层民主自治组织,所以C错误。

8.C

【详解】

结合所学知识可知,1982年修订的《中华人民共和国宪法》被称为“新时期治国安邦总章程”,C正确;A与材料无关,排除;一国两制的提出主要是为了解决祖国统一问题,B排除;《中国人民政治协商会议共同纲领》在建国初期起临时宪法的作用,D排除。故选C。

9.A

【详解】

材料反映出我国律师业在中共1978年十一届三中全会后的迅速发展,从业人数和法律机构增多,结合法制建设的关系,说明新时期我国民主法制建设水平的提高,故选A项;1997年党的十五大正式提出依法治国基本方略,故排除B项;1954年宪法开创了人民民主的全新阶段,故排除C项;高素质法律人才队伍的壮大同样是现象而非本质,故排除D项。

10.D

【详解】

从材料中的“人人有依法规定的平等权利和义务,谁也不能占便宜,谁也不能犯法”等信息可以看出,中国在努力推进依法治国,政权公民的守法意识,建设法治国家,故答案为D项;材料所述不是法制完善的表现,排除A项;材料反映的是守法的要求,不是对立法的要求,排除B项;材料没有涉及法治与反腐的关系,排除C项。

11.C

【详解】

依据材料,结合所学可知,习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法,赋予了宪法符合新时代的内涵,推动了宪法的与时俱进,故C项正确;材料反映的是宪法的“发展”,不是“稳定”,故A项错误;材料描述的是把党的思想转化为国家的思想,B项没有回答“意义”,排除;D项是邓小平理论的内容和意义,排除。

12.B

【详解】

材料分别表现了两个历史时间点我国法治体系不断完善,这是依法治国理念不断强化的体现,故B选项正确;材料没有体现出人民的获得感增强,故A选项错误;社会主义民主的基础是人民,其范围没有扩大,故C选项错误;材料中20世纪90年代的表现是行政管理方面的法律,与公民基本权利无关,故D选项错误。故选B。

13.B

【详解】

从材料明显可以看出选举法越来越规范合理,推动了民主化进程,B正确;材料没有直接反映出人民代表大会制度的完善,反映出的是选举法的发展,A排除;材料没有直接体现出城镇化的发展对政治产生的影响,C排除;材料看不出城市和农村的发展特点,D排除。故选B。

14.A

【详解】

根据材料并结合所学可知,马克斯·韦伯的法理型权威指的是法理型统治建立在正式制定的规则和法令的正当性基础之上。被统治者不再是服从于统治者个人,而是服从于法规,他之所以服从,是因为他相信法律和规章制度是正当的和合理的。这表明法理型权威实质就是依法治国。1997年中共十五大提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史总任务;1999年全国人大九届二次会议将其写进了宪法,这说明20世纪末,中国“法理型权威”的具体表现就是依法治国,故A项正确;“从严治党”与题意不符,故B项错误;材料未体现“提倡人权”,故C项错误;“执政为民”与材料主旨不符,故D项错误。

15.D

【详解】

据题意可知,《国籍法》对取得中国国籍做了明确规定,同时尊重当事人本人的意见,由此可知国籍的选择遵循平等自愿的原则,故选D;仅根据一部《国籍法》不能说明中国特色社会主义法律的完备,排除A;中国承认双国籍,排除B;根据《国籍法》的规定不能体现中国实施全方位的对外开放,排除C。

16.D

【详解】

结合所学知识可知,2020《中华人民共和国民法典》被称为“社会生活的百科全书”,是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典,因此D正确,ABC排除。故选D。

17.B

【详解】

根据所学知识可知,1984年《中华人民共和国民族区域自治法》颁布,本世纪初以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系形成和1978年十一届三中全会上提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针等,都是新时期我国民主法制建设取得的成就,说法②③④符合题意,B项正确;第一部社会主义类型的宪法颁布是在1954年,说法①不符合题意,与之组合的ACD三项错误。

18.C

【详解】

根据“此后立法机关逐步对原有民法中与社会发展不相适应的旧规则进行纠正,并补充必要的规则”以及历年的修改可以看出,这些举措都是基于我国社会不断发展而实施的,适应了适应了中国特色社会主义发展需要,C项正确;A项是建国初期的三大政治制度,排除A;我国的根本政治制度在建国初期已经确立,排除B;材料中的措施不是我国依法治国的标志,排除D。

19.A

【详解】

我国的法律不完备,制定法律的工作远未完成,领导人的话被当作法律执行等问题的存在,表明国家法律体系需进一步完善,A项正确;党内民主集中制被破坏与“法律很不完备”等问题不符,B项错误;我国把“依法治国”方针写入宪法是在1999年,C项错误;基层民主选举开始实行与“把领导人说的话当作‘法’”等现象不符,D项错误。

20.C

【详解】

根据所学知识可知,《中华人民共和国香港特别行政区基本法》自1997年7月1日起实施;《中华人民共和国电子商务法》自2019年1月1日起施行

;《中华人民共和国土地改革法》于1950年6月30日生效;《中华人民共和国中外合资经营企业法》于2001年3月15日颁布生效。按照时间排序,正确的是③①④②,所以C正确,ABD错误。

21.(1)背景:“文化大革命”结来:十ー届三中全会召开,提出实行改革开放:原有宪法无法适应当时中国社会发展的需要:人民群众的呼吁和要求:党和政府高度重视推动宪法修订。

特点:继承和发展“”五四宪法”;吸收国际经验;经过愤重讨论和修订;逅应改苹开放和社会主义现代化建设的需要:与时俱进;反映人民主权,充分保障人民权利。

(2)意义:有力地推动了中国的法制进程;有利于保障人民的合法权利;有利于中国社会稳定和社会主义现代化建设;总结和发了前代究法的经验;可以为后世宪法提供借作用;推动中国改革开放;传播宪法精神,有利于提高公民法律意识。

【详解】

(1)第一问根据“1980年”时间线索,合中国现代史所学知识,可以联系“文化大革命”、十一届三中全会和改革开放等所学知识。即“文化大革命”结来:十ー届三中全会召开,提出实行改革开放:原有宪法无法适应当时中国社会发展的需要:人民群众的呼吁和要求:党和政府高度重视推动宪法修订。第二问主要考查有效信息的提取,根据材料“继承和发展了1954年宪法的基本原则,总结了中国社会主义发展的经验,并吸收了国际经验”“为了适应中国社会和经济的发展变化”等信息可以归纳出正确答案,主要是继承和发展“”五四宪法”;吸收国际经验;经过愤重讨论和修订;逅应改苹开放和社会主义现代化建设的需要:与时俱进;反映人民主权,充分保障人民权利。

(2)根据材料”是公民权利的保障书,是治国安邦的总章程””是一部有中国特色、适应中国社会主义现代化建设需要的根本大法”“対中国社会的发展产生了深远影响”等信息,结合所学相关知识,可以概括出正确答案。即有力地推动了中国的法制进程;有利于保障人民的合法权利;有利于中国社会稳定和社会主义现代化建设;总结和发了前代究法的经验;可以为后世宪法提供借作用;推动中国改革开放;传播宪法精神,有利于提高公民法律意识。

22.(1)原因:政治运动的干扰;经济社会条件不具备。

历程:改革开放后开始起草民法典;80年代改革开放深入,颁布民法通则;90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法;21世纪后,适应全球化的需要,加快起草,2017年通过民法总则;2020年颁布《民法典》。

(2)主要成就:①1980年,邓小平的《党和国家领导制度的改革》重要讲话,体现了党对建设有中国特色的社会主义民主政治的初步构想;

②1982年11月全国人大五届五次会议全面修改了《中华人民共和国宪法》,它成为中国在历史新时期治国安邦的总章程;

③1997年,中共十五大正式提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史任务;

④1999年,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,正式将“建设社会主义法治国家”以国家根本大法的形式确定下来。

⑤制定了大批法律及其与法律有关的规章,形成了一个以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架。

【详解】

(1)原因:根据材料“由于发生‘整风’‘反右’等政治运动”“1962-1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因‘四清运动’而中断”可知,政治运动的干扰;根据材料“1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备”可知,经济社会条件不具备。历程:根据材料“

1979年,我国第三次起草民法典”可知,改革开放后开始起草民法典;根据材料“1986年颁布民法通则”可知,80年代改革开放深入,颁布民法通则;根据材料“1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定”可知,90年代向社会主义市场经济转变,制定相应的单行法;根据材料“进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快”“2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典”可知,21世纪后,适应全球化的需要,加快起草,2017年通过民法总则,2020年颁布《民法典》。

(2)主要成就:①根据所学知识可知,1980年,邓小平的《党和国家领导制度的改革》重要讲话,体现了党对建设有中国特色的社会主义民主政治的初步构想;②根据所学知识可知,1982年11月全国人大五届五次会议全面修改了《中华人民共和国宪法》,它成为中国在历史新时期治国安邦的总章程;③根据所学知识可知,1997年,中共十五大正式提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史任务;④根据所学知识可知,1999年,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,正式将“建设社会主义法治国家”以国家根本大法的形式确定下来。⑤根据所学知识可知,制定了大批法律及其与法律有关的规章,形成了一个以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架。

试卷第1页,总3页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理