小学数学人教版二年级上1.2《认识厘米》教案(含反思)

文档属性

| 名称 | 小学数学人教版二年级上1.2《认识厘米》教案(含反思) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 318.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.2《认识厘米》

教学目标

知识与技能

1.认识长度单位厘米,初步建立1厘米的长度观念,在此基础上尝试估测出较小物体的长度。

2.初步学会用尺子测量物体长度的方法(限整厘米)。

过程与方法

1.经历1厘米长度表象的建立的过程,发展学生的空间观念。

2.经历估测、测量的过程,体会估测方法。

情感、态度与价值观

在以小组为单位探索知识的内在联系的过程中,初步培养学生的合作意识。

重点难点

重点:建立1厘米的长度观念,掌握用厘米测量物体的方法。

难点:在建立1厘米的长度观念的基础上,能正确、灵活地估测出较小物体的长度。体会测量的本质是数出“长度单位”的个数。

课前准备

教师准备 PPT课件 扶手卡片 尺子 学情检测卡

学生准备 小正方体 纸条 图钉 尺子

教学过程

板块一 创设情境,激发兴趣

活动1 故事导入,导思促学

1.导学:同学们,咱们先来听一个童话故事。

2.课件演示画面,教师口述故事。

在蚂蚁王国里有一座小桥,这座小桥十分漂亮,大家都喜欢在小桥上玩。忽然有一天,一阵狂风把小桥的一个扶手刮断了,这可怎么办呢?扶手断了多可惜啊!于是小蚂蚁们准备用木头再做一个扶手。

3.导思:你们知道扶手有多长吗?

预设

生1:可以用小正方体作为标准量一量。

(请一名学生到前面测量贴在黑板上的扶手卡片的长度,让学生谈谈自己在测量时的感受)

生2:小正方体在黑板上放不住,测量起来很不方便。

4.小结:我们虽然用小正方体量出了扶手卡片的长度,但在日常生活中用它来测量物体的长度很不方便。

活动2 质疑导学,引入新课

1.导思:请同学们想一想,为了准确、方便地测量物体的长度,还有什么工具?

2.汇报交流。

预设

生1:尺子。

生2:米尺、皮尺、卷尺。

操作指导:教师通过童话故事,激发学生的学习兴趣。要通过测量贴在黑板上的扶手卡片的长度,使学生感受到用小正方体作为标准测量,摆放时容易受到限制,激发学生用比较方便的测量工具(尺子)测量的欲望。

板块二 建立表象,探究新知

活动1 学习探究,认识厘米

1.导学:下面咱们就来认识尺子。请大家拿出尺子,摸一摸,看一看,你发现了什么?

2.出示学情检测卡。

3.学生观察后汇报。

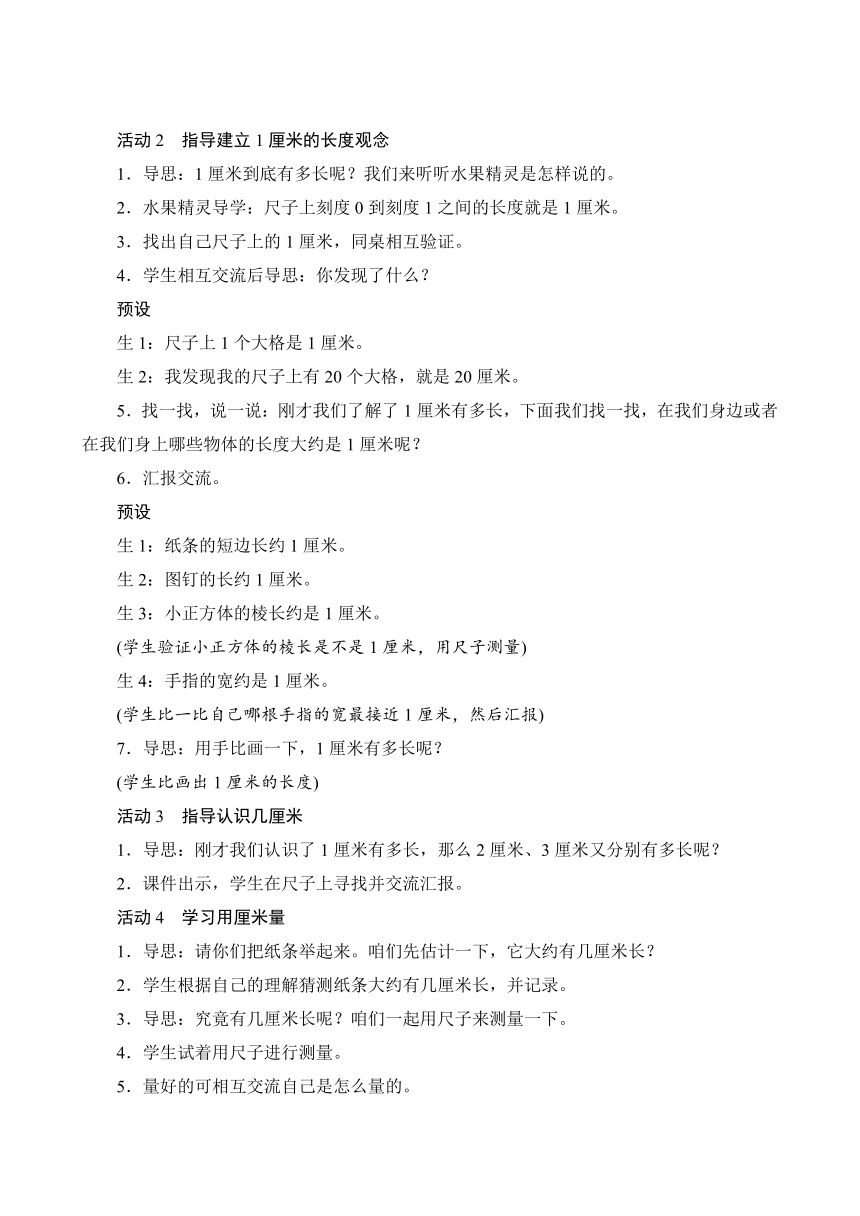

4.教师课件演示,使学生了解尺子的结构。

5.汇报交流。

预设

生1:在尺子上有很多数。

生2:我看到尺子最左端的数是0。(0对着的这条长刻度线就表示起点,叫刻度0)

生3:尺子上还有很多竖线,有的长,有的短。

生4:尺子上还有“厘米”。

6.揭题:厘米是一种常用的长度单位,今天咱们就一起来认识厘米。(板书课题)

活动2 指导建立1厘米的长度观念

1.导思:1厘米到底有多长呢?我们来听听水果精灵是怎样说的。

2.水果精灵导学:尺子上刻度0到刻度1之间的长度就是1厘米。

3.找出自己尺子上的1厘米,同桌相互验证。

4.学生相互交流后导思:你发现了什么?

预设

生1:尺子上1个大格是1厘米。

生2:我发现我的尺子上有20个大格,就是20厘米。

5.找一找,说一说:刚才我们了解了1厘米有多长,下面我们找一找,在我们身边或者在我们身上哪些物体的长度大约是1厘米呢?

6.汇报交流。

预设

生1:纸条的短边长约1厘米。

生2:图钉的长约1厘米。

生3:小正方体的棱长约是1厘米。

(学生验证小正方体的棱长是不是1厘米,用尺子测量)

生4:手指的宽约是1厘米。

(学生比一比自己哪根手指的宽最接近1厘米,然后汇报)

7.导思:用手比画一下,1厘米有多长呢?

(学生比画出1厘米的长度)

活动3 指导认识几厘米

1.导思:刚才我们认识了1厘米有多长,那么2厘米、3厘米又分别有多长呢?

2.课件出示,学生在尺子上寻找并交流汇报。

活动4 学习用厘米量

1.导思:请你们把纸条举起来。咱们先估计一下,它大约有几厘米长?

2.学生根据自己的理解猜测纸条大约有几厘米长,并记录。

3.导思:究竟有几厘米长呢?咱们一起用尺子来测量一下。

4.学生试着用尺子进行测量。

5.量好的可相互交流自己是怎么量的。

6.指名上前面边演示边介绍量法,其他学生评价他量得怎么样。

7.导学:请大家看看教材上是怎么说的,然后在括号里填上合适的数。

课件出示:

( 5 )厘米

把尺子的刻度0对准纸条的左端,再看纸条的右端对着刻度几。

8.导学:请同学们按照刚才的量法帮助小蚂蚁们量出扶手卡片的长度。

9.学生测量扶手卡片的长度。

操作指导:教师要引导学生在现有的数学经验的基础上探索、建构新知识的“支架”。通过认识尺子、估测、实测,循序渐进地掌握知识。同时,引导学生通过探索、交流和分析,使学生体会从刻度0开始测量的优势,让测量的方法在不知不觉地体验中生成,使学生亲身经历学习数学知识的过程。

板块三 练习巩固,实践应用

1.火眼金睛辨一辨。

(1)课件出示内容:

下列测量铅笔的长度的方法对不对?为什么?

(2)学生自主完成。

(3)同桌交流。

(4)集体汇报。

(5)小结:如果不是整厘米数,那么应该说“约几厘米”;如果物体的一端不是对着尺子的刻度0,那么就用物体对着的两个刻度相减,得到物体的长度。

(6)师生共同验证。

2.提升练习,加深感悟。

(1)课件出示。

看一看,想一想。

(2) (3)

问:哪种测量方法正确?

(2)学生自主判断。

(3)汇报交流。

3.小组合作,测量竞赛。

量出自己手掌宽、一拃和一步分别有多长。

操作指导:在学生掌握了正确用尺子测量物体长度的方法,以及估测、实测后,可采用不同的形式进行实际练习,使学生在各种实践活动中进一步巩固1厘米的长度观念,同时培养估测意识。

板块四 回顾知识,课堂总结

1.导思:同学们,这节课你有什么收获?你对自己的表现满意吗?

预设

生1:这节课我知道了测量比较短的物体的长度可以用“厘米”作单位,我的大拇指指甲宽约1厘米。

生2:通过这节课的学习,我知道了我的尺子上有15个大格,尺子的长度就是15厘米。

生3:我还知道用尺子测量物体的长度时,物体要和尺子左端的刻度0对齐,尺子还要放正、放平,才能正确读出物体的长度是多少厘米。

……

2.小结:这节课,我们知道了量比较短的物体要用“厘米”作单位,实际感知1厘米有多长。进一步认识了尺子,学会了用正确的测量方法测量比较短的物体的长度,并能估测一个物体大约的长度。同学们采用自主思考、合作交流的学习方法,成功掌握了本节课的学习重点,并应用所学知识解决了实际问题,感受到了学习的快乐,希望在以后的学习中有更出色的表现。

操作指导:鼓励学生谈谈自己的收获,让他们再一次感受学习的快乐。同时教师顺势梳理小结,并重申本节课学习的重点内容。

板书设计

认识厘米

量比较短的物体,可以用“厘米”作单位。

教学反思

我们的数学课堂力求让学生主动参与到数学活动中来,从而促使他们在活动中学习、探索知识,运用知识解决问题,感受学习数学的乐趣,体会数学与生活的密切联系。

本节课我重在引导学生建立1厘米的长度观念,在教学过程中引导学生逐步加深对1厘米的长度观念的认识。在此基础上,紧密联系生活,进一步引导学生建立几厘米的长度观念。通过这样一系列的活动,学生能初步在生活情境中发现数学问题,并运用所学的数学知识解决问题,使学生体会到数学与日常生活的密切联系和数学的应用价值。

教学目标

知识与技能

1.认识长度单位厘米,初步建立1厘米的长度观念,在此基础上尝试估测出较小物体的长度。

2.初步学会用尺子测量物体长度的方法(限整厘米)。

过程与方法

1.经历1厘米长度表象的建立的过程,发展学生的空间观念。

2.经历估测、测量的过程,体会估测方法。

情感、态度与价值观

在以小组为单位探索知识的内在联系的过程中,初步培养学生的合作意识。

重点难点

重点:建立1厘米的长度观念,掌握用厘米测量物体的方法。

难点:在建立1厘米的长度观念的基础上,能正确、灵活地估测出较小物体的长度。体会测量的本质是数出“长度单位”的个数。

课前准备

教师准备 PPT课件 扶手卡片 尺子 学情检测卡

学生准备 小正方体 纸条 图钉 尺子

教学过程

板块一 创设情境,激发兴趣

活动1 故事导入,导思促学

1.导学:同学们,咱们先来听一个童话故事。

2.课件演示画面,教师口述故事。

在蚂蚁王国里有一座小桥,这座小桥十分漂亮,大家都喜欢在小桥上玩。忽然有一天,一阵狂风把小桥的一个扶手刮断了,这可怎么办呢?扶手断了多可惜啊!于是小蚂蚁们准备用木头再做一个扶手。

3.导思:你们知道扶手有多长吗?

预设

生1:可以用小正方体作为标准量一量。

(请一名学生到前面测量贴在黑板上的扶手卡片的长度,让学生谈谈自己在测量时的感受)

生2:小正方体在黑板上放不住,测量起来很不方便。

4.小结:我们虽然用小正方体量出了扶手卡片的长度,但在日常生活中用它来测量物体的长度很不方便。

活动2 质疑导学,引入新课

1.导思:请同学们想一想,为了准确、方便地测量物体的长度,还有什么工具?

2.汇报交流。

预设

生1:尺子。

生2:米尺、皮尺、卷尺。

操作指导:教师通过童话故事,激发学生的学习兴趣。要通过测量贴在黑板上的扶手卡片的长度,使学生感受到用小正方体作为标准测量,摆放时容易受到限制,激发学生用比较方便的测量工具(尺子)测量的欲望。

板块二 建立表象,探究新知

活动1 学习探究,认识厘米

1.导学:下面咱们就来认识尺子。请大家拿出尺子,摸一摸,看一看,你发现了什么?

2.出示学情检测卡。

3.学生观察后汇报。

4.教师课件演示,使学生了解尺子的结构。

5.汇报交流。

预设

生1:在尺子上有很多数。

生2:我看到尺子最左端的数是0。(0对着的这条长刻度线就表示起点,叫刻度0)

生3:尺子上还有很多竖线,有的长,有的短。

生4:尺子上还有“厘米”。

6.揭题:厘米是一种常用的长度单位,今天咱们就一起来认识厘米。(板书课题)

活动2 指导建立1厘米的长度观念

1.导思:1厘米到底有多长呢?我们来听听水果精灵是怎样说的。

2.水果精灵导学:尺子上刻度0到刻度1之间的长度就是1厘米。

3.找出自己尺子上的1厘米,同桌相互验证。

4.学生相互交流后导思:你发现了什么?

预设

生1:尺子上1个大格是1厘米。

生2:我发现我的尺子上有20个大格,就是20厘米。

5.找一找,说一说:刚才我们了解了1厘米有多长,下面我们找一找,在我们身边或者在我们身上哪些物体的长度大约是1厘米呢?

6.汇报交流。

预设

生1:纸条的短边长约1厘米。

生2:图钉的长约1厘米。

生3:小正方体的棱长约是1厘米。

(学生验证小正方体的棱长是不是1厘米,用尺子测量)

生4:手指的宽约是1厘米。

(学生比一比自己哪根手指的宽最接近1厘米,然后汇报)

7.导思:用手比画一下,1厘米有多长呢?

(学生比画出1厘米的长度)

活动3 指导认识几厘米

1.导思:刚才我们认识了1厘米有多长,那么2厘米、3厘米又分别有多长呢?

2.课件出示,学生在尺子上寻找并交流汇报。

活动4 学习用厘米量

1.导思:请你们把纸条举起来。咱们先估计一下,它大约有几厘米长?

2.学生根据自己的理解猜测纸条大约有几厘米长,并记录。

3.导思:究竟有几厘米长呢?咱们一起用尺子来测量一下。

4.学生试着用尺子进行测量。

5.量好的可相互交流自己是怎么量的。

6.指名上前面边演示边介绍量法,其他学生评价他量得怎么样。

7.导学:请大家看看教材上是怎么说的,然后在括号里填上合适的数。

课件出示:

( 5 )厘米

把尺子的刻度0对准纸条的左端,再看纸条的右端对着刻度几。

8.导学:请同学们按照刚才的量法帮助小蚂蚁们量出扶手卡片的长度。

9.学生测量扶手卡片的长度。

操作指导:教师要引导学生在现有的数学经验的基础上探索、建构新知识的“支架”。通过认识尺子、估测、实测,循序渐进地掌握知识。同时,引导学生通过探索、交流和分析,使学生体会从刻度0开始测量的优势,让测量的方法在不知不觉地体验中生成,使学生亲身经历学习数学知识的过程。

板块三 练习巩固,实践应用

1.火眼金睛辨一辨。

(1)课件出示内容:

下列测量铅笔的长度的方法对不对?为什么?

(2)学生自主完成。

(3)同桌交流。

(4)集体汇报。

(5)小结:如果不是整厘米数,那么应该说“约几厘米”;如果物体的一端不是对着尺子的刻度0,那么就用物体对着的两个刻度相减,得到物体的长度。

(6)师生共同验证。

2.提升练习,加深感悟。

(1)课件出示。

看一看,想一想。

(2) (3)

问:哪种测量方法正确?

(2)学生自主判断。

(3)汇报交流。

3.小组合作,测量竞赛。

量出自己手掌宽、一拃和一步分别有多长。

操作指导:在学生掌握了正确用尺子测量物体长度的方法,以及估测、实测后,可采用不同的形式进行实际练习,使学生在各种实践活动中进一步巩固1厘米的长度观念,同时培养估测意识。

板块四 回顾知识,课堂总结

1.导思:同学们,这节课你有什么收获?你对自己的表现满意吗?

预设

生1:这节课我知道了测量比较短的物体的长度可以用“厘米”作单位,我的大拇指指甲宽约1厘米。

生2:通过这节课的学习,我知道了我的尺子上有15个大格,尺子的长度就是15厘米。

生3:我还知道用尺子测量物体的长度时,物体要和尺子左端的刻度0对齐,尺子还要放正、放平,才能正确读出物体的长度是多少厘米。

……

2.小结:这节课,我们知道了量比较短的物体要用“厘米”作单位,实际感知1厘米有多长。进一步认识了尺子,学会了用正确的测量方法测量比较短的物体的长度,并能估测一个物体大约的长度。同学们采用自主思考、合作交流的学习方法,成功掌握了本节课的学习重点,并应用所学知识解决了实际问题,感受到了学习的快乐,希望在以后的学习中有更出色的表现。

操作指导:鼓励学生谈谈自己的收获,让他们再一次感受学习的快乐。同时教师顺势梳理小结,并重申本节课学习的重点内容。

板书设计

认识厘米

量比较短的物体,可以用“厘米”作单位。

教学反思

我们的数学课堂力求让学生主动参与到数学活动中来,从而促使他们在活动中学习、探索知识,运用知识解决问题,感受学习数学的乐趣,体会数学与生活的密切联系。

本节课我重在引导学生建立1厘米的长度观念,在教学过程中引导学生逐步加深对1厘米的长度观念的认识。在此基础上,紧密联系生活,进一步引导学生建立几厘米的长度观念。通过这样一系列的活动,学生能初步在生活情境中发现数学问题,并运用所学的数学知识解决问题,使学生体会到数学与日常生活的密切联系和数学的应用价值。