小学数学人教版二年级上1.3《认识米》教案(含反思)

文档属性

| 名称 | 小学数学人教版二年级上1.3《认识米》教案(含反思) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 110.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 06:50:58 | ||

图片预览

文档简介

1.3《认识米》

教学目标

知识与技能

1.初步认识长度单位“米”,了解米产生的实际意义,建立1米的长度表象。

2.知道厘米和米之间的进率是100,并会进行简单的换算。

3.会用米尺测量物体的长度。

4.在建立1米的长度观念的基础上,尝试估测出较长物体的长度。

过程与方法

1.通过测量、观察、比较等学习活动,感知1米的实际长度,形成1米的长度观念,渗透观察、比较的数学思想和方法。

2.在多样化的操作、实践活动中培养学生的操作能力和估计能力,发展空间观念。

情感、态度与价值观

培养学生细心、认真的学习习惯,体会数学与生活的密切联系。

重点难点

重点:建立1米的长度表象,掌握用米测量物体长度的方法。

难点:建立厘米和米之间的联系,知道1米=100厘米。

课前准备

教师准备 PPT课件 绸带 米尺

学生准备 尺子 标签

教学过程

板块一 实际统计,导入新知

活动1 测量身高,初步感知

1.导学:昨天老师让大家回去测量自己的身高,都测量了吗?谁来说一说你的身高是多少?

2.学生交流自己的身高。

活动2 揭示单位,导入新课

1.导学:大家在交流的时候都用到了一个字——“米”,测量比较长的物体,通常用“米”作单位。

2.揭题:1米到底有多长呢?今天我们就一起来学习一下。(板书课题)

操作指导:让学生汇报自己的身高时,教师可问学生:“你的身高是1米几?”待学生回答后,教师再说出两个与“米”相关的事物,如“咱们班黑板的长度是3米”等,使学生初步感知“米”在生活中的应用,感受数学来源于生活,又服务于生活。

板块二 师生交流,探究体验

活动1 估测1米的长度

1.导思:老师的身高是1米65厘米,谁能估计一下,从地面到老师身上的哪个部位大约是1米呢?谁能上来指一指?

预设

生1:我认为1米应该到老师的腰这里。(贴上标签)

生2:我觉得1米应该到老师的腰上面一些,因为老师的身高是1米65厘米,1米应该是老师的一多半身高。(边说边贴上标签)

2.导思:估计一下,从地面到你身上的哪个部位大约是1米呢?你的身高比1米高呢,还是不到1米呢?

3.学生根据已有经验进行估计。

4.导学:为了检验同学们估计得是否准确,让我们来做一个游戏。请两名同学把这卷绸带慢慢拉开,其他同学认真观察拉开的绸带,如果你觉得拉开的绸带的长够1米了,就立即喊“停”。

5.学生活动。

6.导思:指着拉开的绸带:这正好是1米吗?怎样才能知道它到底有多长呢?

7.学生交流后得出可以用尺子测量,但是用厘米尺很不方便,需要一把更长的尺子。

活动2 认识米尺

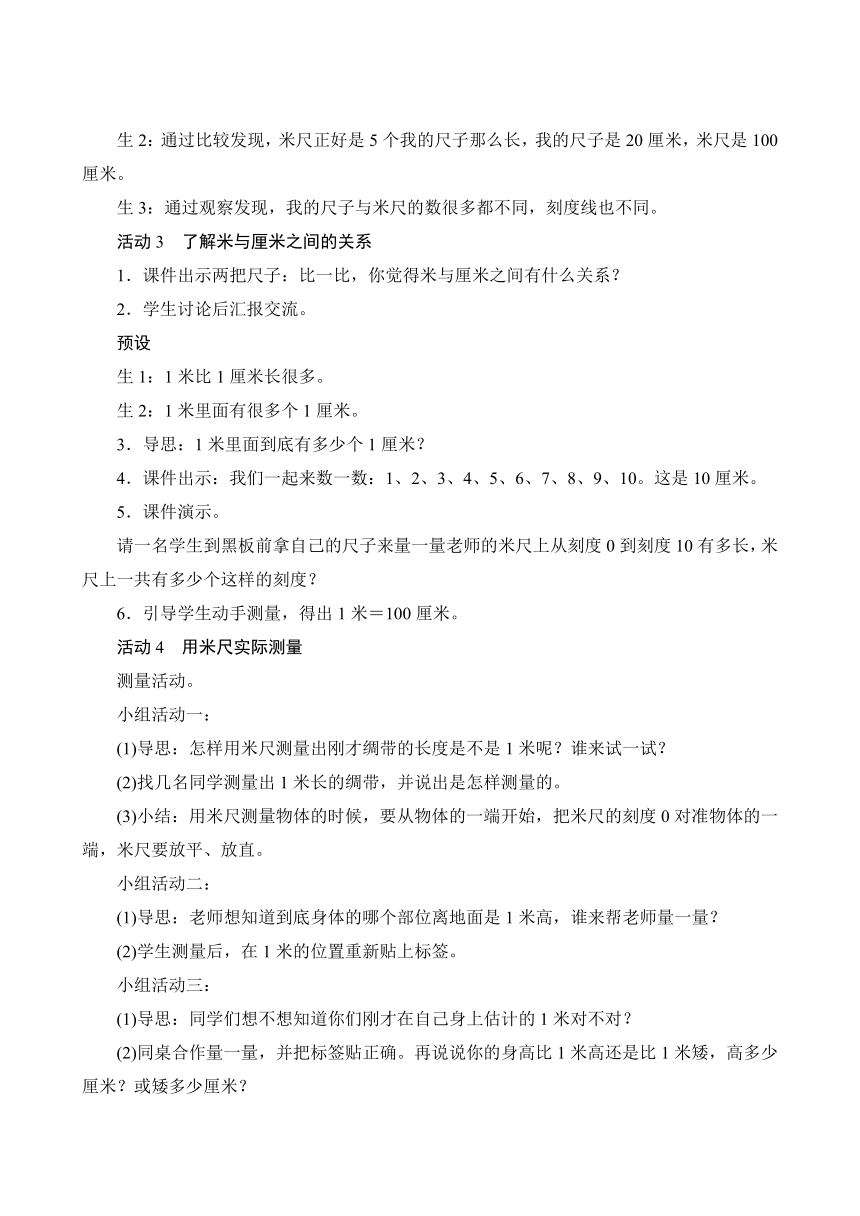

1.课件出示米尺:

这是一把米尺,它的长度正好是1米。用它来测量比较长的物体就容易多了。

2.请同学们以组为单位,拿出你们的尺子,跟米尺比一比,找一找它们之间有什么不同的地方。(每组发一把米尺)

预设

生1:通过观察发现,米尺比我的尺子长很多,上面的数也很多,从0到100。

生2:通过比较发现,米尺正好是5个我的尺子那么长,我的尺子是20厘米,米尺是100厘米。

生3:通过观察发现,我的尺子与米尺的数很多都不同,刻度线也不同。

活动3 了解米与厘米之间的关系

1.课件出示两把尺子:比一比,你觉得米与厘米之间有什么关系?

2.学生讨论后汇报交流。

预设

生1:1米比1厘米长很多。

生2:1米里面有很多个1厘米。

3.导思:1米里面到底有多少个1厘米?

4.课件出示:我们一起来数一数:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。这是10厘米。

5.课件演示。

请一名学生到黑板前拿自己的尺子来量一量老师的米尺上从刻度0到刻度10有多长,米尺上一共有多少个这样的刻度?

6.引导学生动手测量,得出1米=100厘米。

活动4 用米尺实际测量

测量活动。

小组活动一:

(1)导思:怎样用米尺测量出刚才绸带的长度是不是1米呢?谁来试一试?

(2)找几名同学测量出1米长的绸带,并说出是怎样测量的。

(3)小结:用米尺测量物体的时候,要从物体的一端开始,把米尺的刻度0对准物体的一端,米尺要放平、放直。

小组活动二:

(1)导思:老师想知道到底身体的哪个部位离地面是1米高,谁来帮老师量一量?

(2)学生测量后,在1米的位置重新贴上标签。

小组活动三:

(1)导思:同学们想不想知道你们刚才在自己身上估计的1米对不对?

(2)同桌合作量一量,并把标签贴正确。再说说你的身高比1米高还是比1米矮,高多少厘米?或矮多少厘米?

(3)同桌合作,动手测量。

小组活动四:

(1)导学:同学们现在知道1米有多长了吗?请同学们张开双臂,先估计一下自己的臂展比1米长还是比1米短,再量一量。

(2)小组合作,交流、测量。

(3)导思:你能用双手比画出1米大约有多长吗?

(4)学生用双手比画出1米的实际长度。

小组活动五:

(1)导学:请同学们在教室里找一找,你身边哪些物体长约1米?动手量一量。

(2)学生寻找后测量。

(3)测量哪些物体的长度时要用“米”作单位?

(测量比较长的物体时要用“米”作单位)

操作指导:在这一板块中,教师要让每名学生都参与到活动中来,动手操作,通过观察、对比、思考,让学生能自主发现米与厘米之间的关系。通过估一估、找一找、量一量、比一比等实践活动,让学生用不同的方法充分感知1米有多长,建立1米的实际表象,从而学会测量物体长度的方法。同时注重培养学生动手操作能力和自主学习能力。

板块三 方法应用,巩固新知

1.出示练习,小组探究。

课件出示内容及要求:

下面的单位长度对吗?把不对的改正后写在括号里。

(1)数学书长26米。

( )

(2)灯管长50厘米。

( )

(3)房间高3厘米。

( )

(4)字典厚6米。

( )

(5)大树高8米。

( )

(6)教室长10厘米。

( )

2.完成教材9页5题。

(1)学生小组合作,教师巡视指导。

(2)集体订正,教师强调注意事项。

3.想一想,填一填。

(1)课件出示内容及要求:

三位小朋友比身高,小军最高,小红最矮,小刚的身高可能是( )厘米。

(2)学生完成。

(3)集体订正,教师巡视指导。

4.做一做。

(1)导思:同学们,你能估计出1米长的队伍大约有几人吗?

(竖着排大约有5人,横着排大约有3人)

(2)小组活动。

①估计一下,用我们平时的步伐走1米长的路大约要走几步?

②请几名同学上来走一走。

③导思:同样走1米,为什么走的步数不一样?同学们想知道自己走1米大约要走几步吗?

④小组合作,在地面上量出1米的距离,每名同学都来走一走。

⑤实践感知,内化感悟。

操作指导:这一板块是让学生真实地感受到数学来源于生活并应用于生活,在这一过程中,教师还可以让学生估量身边一些熟知的物体的长度或高度,但教师要尽可能地提供这些实物的图片,避免学生凭空猜测,从而让学生真切地感受到数学与实际生活的联系,并应用所学知识解决简单的实际问题。

板块四 课堂总结,布置作业

1.启发谈话:同学们,能说一下本节课都有哪些收获吗?你还有什么疑惑吗?

预设

生1:通过本节课的学习我知道了1米=100厘米。

生2:通过本节课的学习我知道了1米大约是从我的脚到肩膀的距离,随着我不断长高,“1米”在我身上的位置也会变化。

生3:我想知道如果我们要测量更长的长度,如公路的长度也用“米”作单位吗?

2.师小结:同学们说得非常好,我们认识了测量长度的单位厘米和米,其实要测量像公路这样的长度,会用到更大的长度单位——千米,这是我们以后要学习的知识。

3.布置作业。

教材8页3、4题。

板书设计

认识米

1米=100厘米

教学反思

1.结合生活,建立表象。

作为数学教师,我们应该有数学来源于生活并应用于生活的理念,为了让学生建立1米的长度表象,教师设计了让学生课前测量自己的身高,课堂上进行汇报这一环节,学生们兴趣极高,自主地通过估一估、量一量、比一比等活动去完成学习任务,使学生自主地带着生活经验走进课堂,把生活经验转化为新知,促进对新知的理解。

2.动手操作,加深感悟。

在活动中学生自觉变换了学习方式和角度,加深了对1米的认识,知识掌握得很牢固。课堂中教师还要善于引导和组织学生通过动手操作,使学生在“玩”中轻松、愉快地领会和获取新知,让学生多一些自我操作的机会和空间,使动手实践的能力逐渐得到提高。

教学目标

知识与技能

1.初步认识长度单位“米”,了解米产生的实际意义,建立1米的长度表象。

2.知道厘米和米之间的进率是100,并会进行简单的换算。

3.会用米尺测量物体的长度。

4.在建立1米的长度观念的基础上,尝试估测出较长物体的长度。

过程与方法

1.通过测量、观察、比较等学习活动,感知1米的实际长度,形成1米的长度观念,渗透观察、比较的数学思想和方法。

2.在多样化的操作、实践活动中培养学生的操作能力和估计能力,发展空间观念。

情感、态度与价值观

培养学生细心、认真的学习习惯,体会数学与生活的密切联系。

重点难点

重点:建立1米的长度表象,掌握用米测量物体长度的方法。

难点:建立厘米和米之间的联系,知道1米=100厘米。

课前准备

教师准备 PPT课件 绸带 米尺

学生准备 尺子 标签

教学过程

板块一 实际统计,导入新知

活动1 测量身高,初步感知

1.导学:昨天老师让大家回去测量自己的身高,都测量了吗?谁来说一说你的身高是多少?

2.学生交流自己的身高。

活动2 揭示单位,导入新课

1.导学:大家在交流的时候都用到了一个字——“米”,测量比较长的物体,通常用“米”作单位。

2.揭题:1米到底有多长呢?今天我们就一起来学习一下。(板书课题)

操作指导:让学生汇报自己的身高时,教师可问学生:“你的身高是1米几?”待学生回答后,教师再说出两个与“米”相关的事物,如“咱们班黑板的长度是3米”等,使学生初步感知“米”在生活中的应用,感受数学来源于生活,又服务于生活。

板块二 师生交流,探究体验

活动1 估测1米的长度

1.导思:老师的身高是1米65厘米,谁能估计一下,从地面到老师身上的哪个部位大约是1米呢?谁能上来指一指?

预设

生1:我认为1米应该到老师的腰这里。(贴上标签)

生2:我觉得1米应该到老师的腰上面一些,因为老师的身高是1米65厘米,1米应该是老师的一多半身高。(边说边贴上标签)

2.导思:估计一下,从地面到你身上的哪个部位大约是1米呢?你的身高比1米高呢,还是不到1米呢?

3.学生根据已有经验进行估计。

4.导学:为了检验同学们估计得是否准确,让我们来做一个游戏。请两名同学把这卷绸带慢慢拉开,其他同学认真观察拉开的绸带,如果你觉得拉开的绸带的长够1米了,就立即喊“停”。

5.学生活动。

6.导思:指着拉开的绸带:这正好是1米吗?怎样才能知道它到底有多长呢?

7.学生交流后得出可以用尺子测量,但是用厘米尺很不方便,需要一把更长的尺子。

活动2 认识米尺

1.课件出示米尺:

这是一把米尺,它的长度正好是1米。用它来测量比较长的物体就容易多了。

2.请同学们以组为单位,拿出你们的尺子,跟米尺比一比,找一找它们之间有什么不同的地方。(每组发一把米尺)

预设

生1:通过观察发现,米尺比我的尺子长很多,上面的数也很多,从0到100。

生2:通过比较发现,米尺正好是5个我的尺子那么长,我的尺子是20厘米,米尺是100厘米。

生3:通过观察发现,我的尺子与米尺的数很多都不同,刻度线也不同。

活动3 了解米与厘米之间的关系

1.课件出示两把尺子:比一比,你觉得米与厘米之间有什么关系?

2.学生讨论后汇报交流。

预设

生1:1米比1厘米长很多。

生2:1米里面有很多个1厘米。

3.导思:1米里面到底有多少个1厘米?

4.课件出示:我们一起来数一数:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。这是10厘米。

5.课件演示。

请一名学生到黑板前拿自己的尺子来量一量老师的米尺上从刻度0到刻度10有多长,米尺上一共有多少个这样的刻度?

6.引导学生动手测量,得出1米=100厘米。

活动4 用米尺实际测量

测量活动。

小组活动一:

(1)导思:怎样用米尺测量出刚才绸带的长度是不是1米呢?谁来试一试?

(2)找几名同学测量出1米长的绸带,并说出是怎样测量的。

(3)小结:用米尺测量物体的时候,要从物体的一端开始,把米尺的刻度0对准物体的一端,米尺要放平、放直。

小组活动二:

(1)导思:老师想知道到底身体的哪个部位离地面是1米高,谁来帮老师量一量?

(2)学生测量后,在1米的位置重新贴上标签。

小组活动三:

(1)导思:同学们想不想知道你们刚才在自己身上估计的1米对不对?

(2)同桌合作量一量,并把标签贴正确。再说说你的身高比1米高还是比1米矮,高多少厘米?或矮多少厘米?

(3)同桌合作,动手测量。

小组活动四:

(1)导学:同学们现在知道1米有多长了吗?请同学们张开双臂,先估计一下自己的臂展比1米长还是比1米短,再量一量。

(2)小组合作,交流、测量。

(3)导思:你能用双手比画出1米大约有多长吗?

(4)学生用双手比画出1米的实际长度。

小组活动五:

(1)导学:请同学们在教室里找一找,你身边哪些物体长约1米?动手量一量。

(2)学生寻找后测量。

(3)测量哪些物体的长度时要用“米”作单位?

(测量比较长的物体时要用“米”作单位)

操作指导:在这一板块中,教师要让每名学生都参与到活动中来,动手操作,通过观察、对比、思考,让学生能自主发现米与厘米之间的关系。通过估一估、找一找、量一量、比一比等实践活动,让学生用不同的方法充分感知1米有多长,建立1米的实际表象,从而学会测量物体长度的方法。同时注重培养学生动手操作能力和自主学习能力。

板块三 方法应用,巩固新知

1.出示练习,小组探究。

课件出示内容及要求:

下面的单位长度对吗?把不对的改正后写在括号里。

(1)数学书长26米。

( )

(2)灯管长50厘米。

( )

(3)房间高3厘米。

( )

(4)字典厚6米。

( )

(5)大树高8米。

( )

(6)教室长10厘米。

( )

2.完成教材9页5题。

(1)学生小组合作,教师巡视指导。

(2)集体订正,教师强调注意事项。

3.想一想,填一填。

(1)课件出示内容及要求:

三位小朋友比身高,小军最高,小红最矮,小刚的身高可能是( )厘米。

(2)学生完成。

(3)集体订正,教师巡视指导。

4.做一做。

(1)导思:同学们,你能估计出1米长的队伍大约有几人吗?

(竖着排大约有5人,横着排大约有3人)

(2)小组活动。

①估计一下,用我们平时的步伐走1米长的路大约要走几步?

②请几名同学上来走一走。

③导思:同样走1米,为什么走的步数不一样?同学们想知道自己走1米大约要走几步吗?

④小组合作,在地面上量出1米的距离,每名同学都来走一走。

⑤实践感知,内化感悟。

操作指导:这一板块是让学生真实地感受到数学来源于生活并应用于生活,在这一过程中,教师还可以让学生估量身边一些熟知的物体的长度或高度,但教师要尽可能地提供这些实物的图片,避免学生凭空猜测,从而让学生真切地感受到数学与实际生活的联系,并应用所学知识解决简单的实际问题。

板块四 课堂总结,布置作业

1.启发谈话:同学们,能说一下本节课都有哪些收获吗?你还有什么疑惑吗?

预设

生1:通过本节课的学习我知道了1米=100厘米。

生2:通过本节课的学习我知道了1米大约是从我的脚到肩膀的距离,随着我不断长高,“1米”在我身上的位置也会变化。

生3:我想知道如果我们要测量更长的长度,如公路的长度也用“米”作单位吗?

2.师小结:同学们说得非常好,我们认识了测量长度的单位厘米和米,其实要测量像公路这样的长度,会用到更大的长度单位——千米,这是我们以后要学习的知识。

3.布置作业。

教材8页3、4题。

板书设计

认识米

1米=100厘米

教学反思

1.结合生活,建立表象。

作为数学教师,我们应该有数学来源于生活并应用于生活的理念,为了让学生建立1米的长度表象,教师设计了让学生课前测量自己的身高,课堂上进行汇报这一环节,学生们兴趣极高,自主地通过估一估、量一量、比一比等活动去完成学习任务,使学生自主地带着生活经验走进课堂,把生活经验转化为新知,促进对新知的理解。

2.动手操作,加深感悟。

在活动中学生自觉变换了学习方式和角度,加深了对1米的认识,知识掌握得很牢固。课堂中教师还要善于引导和组织学生通过动手操作,使学生在“玩”中轻松、愉快地领会和获取新知,让学生多一些自我操作的机会和空间,使动手实践的能力逐渐得到提高。