纲要上第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一单元测试卷(一)(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一单元测试卷(一)(word版含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 155.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

一、选择题,本题共15小题,每小题3分,共45分。

1.北宋初年,为加强中央集权,宋太祖采取的措施有(

)

①把主要将领兵权收归中央

②文官担任地方长官

③地方赋税大部分转运中央

④在地方设置节度使

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

2.宋代的宗室、外戚、宦官等各种非理性政治因素在政治领域受到了比较成功的抑制,两宋300余年间基本上没有出现宗室谋篡、外戚干政、宦官专权的现象。这主要是因为宋代(

)

A.文官政治的发达

B.皇权专制的不断削弱

C.科举制度的完备

D.人事管理制度的严密

3.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”,“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于(

)

A.分散宰相权力

B.加强皇权

C.加强军事实力

D.增加财政收入

4.《云麓漫钞》中记载,宋金议和后,南宋朝廷认为“边患”消弭,便着力发展内部经济,“务与民休息,禁网疏阔,富家巨室,竟造房廊,赁金日增”。这深层次地反映了(

)

A.民众生活幸福指数高

B.南宋租赁经济盛行

C.经济再发展动力不足

D.经济重心南移完成

5.《大夏国葬舍利碣铭》为西夏碑铭,记载了元昊为安放佛舍利而建造连云宝塔之事。碑文由元昊重臣汉人张陟署名“右仆射兼中书侍郎平章事臣张陟奉制撰”,由此可以得出的结论是(

)

A.元昊所用臣僚均为汉族儒士

B.西夏的相权威胁皇权

C.西夏以宗教维系上下级关系

D.西夏仿宋建立官制

6.在辽国境内,契丹语和汉语都是官方和民间的通用语言,契丹文字除了被用来书写官方文书、碑碣、书状、印信等外,也被用来翻译大量儒家经典和文学、史学、医学著作。这反映出辽国(

)

A.注重汲取汉族文化

B.与南宋文化交流频繁

C.境内民族交融加强

D.推行文化强国的政策

7.金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了猛安谋克制度。有关“猛安谋克制”说法正确的是(

)

A.契丹族的民族管理系统

B.是一种兵农合一的制度

C.是金灭南宋的重要保障

D.适用于金统治下的所有民族

8.“它创立了一种以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制;它具有双重性又长期代表中央分驭地方,主要为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专。”据此判断,“它”的设置(

)

A.形成了中央对地方的垂直管理

B.较好地发挥了地方的独立自主

C.标志着古代地方行政制度成熟

D.改变了绝对专权的政治大环境

9.忽必烈即汗位后,立即遣使进藏清查户口,设立大小驿站共35处,此后还多次赈济贫困站户。此举旨在(

)

A.改善当地交通闭塞状况

B.强化对边疆的行政控制

C.打通东西方间国际商路

D.促进汉藏文化交流传播

10.早期契丹贵族的墓葬中,葬具多用石棺,陪葬品中模仿皮囊的鸡冠壶数量众多,还常伴有成套的武器及完备的马具。中晚期契丹贵族墓中,葬具多用木椁,鸡冠壶被黄釉瓷器和景德镇影青瓷等取代,马具简化,武器消失,仿木建筑和斗拱壁画增多。出现这一变化的原因是(

)

A.社会经济稳步发展

B.游牧生活的消亡

C.契丹贵族生活奢靡

D.民族文化的交融

11.宋代“苏湖熟,天下足”的情形,到明代演变成“湖广熟,天下足”。原来苏州及常州等粮食输出区,反而由湖北、湖南购买米粮,成为粮食输入区。这一现象的出现是由于(

)

A.经济重心进一步南移

B.多个区域经济中心的形成

C.长途贩运的日益兴盛

D.江南经济作物的广泛种植

12.至元二十六年(1289年),元朝政府在江南地区设立了浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,令百姓岁输木棉十万匹,后虽取消,但到成宗时依然执行江南岁输木棉布等物的政策。这折射出元朝江南地区(

)

A.农民赋役异常沉重

B.棉布成为人们的主要衣料

C.棉花种植受到重视

D.农业生产商品化程度提升

13.宋元丰年间,政府颁发了我国第一部外贸法规《市舶法》,它规定:外船入港后,市舶官员登舶验货,按比例抽取实物,以“贡品”交政府;“禁榷”物资由市舶司统购包销;“博易”物资由中外商人市价买卖,运销内地。这反映出当时(

)

A.海上丝绸之路繁荣

B.中外朝贡贸易体制

C.经济重心南移完成

D.确立工商皆本思想

14.朱熹主张教育要培养“明万事而奉天职”的人。“万事”即社会上的一切人事:大则君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友之间的关系,小则视听、言动、周旋、食息等动作。“天职”就是一切人事都是人分内所应当做的。由此可知,朱熹主张培养(

)

A.遵守三纲五常的人

B.具有全面素养的人

C.恪守忠孝观念的人

D.懂得格物致知的人

15.有学者指出“如果想看看各种发明的力量、作用,最显著的例子就是印刷术、火药、指南针。因为这三种东西曾改变了整个世界的面貌和事物的状况。”材料旨在强调三大发明( )

A.改变了中国古代的传统经济结构??????B.为人类文明的进步作出了贡献

C.标志着世界范围内近代化的开端??????D.摧毁了欧洲封建君主专制统治

二、非选择题,共55分。

16.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一

榷场,互市之所也。皆设场官,严厉禁(设卫警戒,限制出入),广屋宇以通二国之货,岁之所获亦大有助于经用焉。(金)熙宗皇统二年五月,许宋人之请,遂各置于两界。泗州场,大定间(1161~1189),岁获五万三千四百六十七贯,承安元年,增为十万七千八百九十三贯六百五十三文。宋亦岁得课四万三千贯。

——摘编自(元)脱脱《金史》

材料二

1115年冬,“阿骨打用杨朴策,始称皇帝,建元天辅,以王为姓,以旻为名,国号大金。”金朝建国后,完颜希尹仿效汉字楷字,合女真语创制女真字,阿骨打“命颁行之”。自大定十一年起,在科举考试中专设女真进士科。女真人在创制、推广本民族文字的同时,积极学习以儒家思想为中心内容的汉文化。金世宗为了让不懂汉文的人学汉文化,命译经所翻译了《易》《书》《论语》《孟子》等,“朕所以令译《五经》者,正欲女真人知仁义道德所在耳”。

——摘编自陈佳华等《宋辽金时期民族史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析榷场设立的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括女真人学习汉文化的措施并分析其效果。(6分)

(3)综上,谈谈你对周边少数民族融入中华民族共同体这一过程的认识。(6分)

17.中央集权的不断强化,是中国古代政治的基本特征之一。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

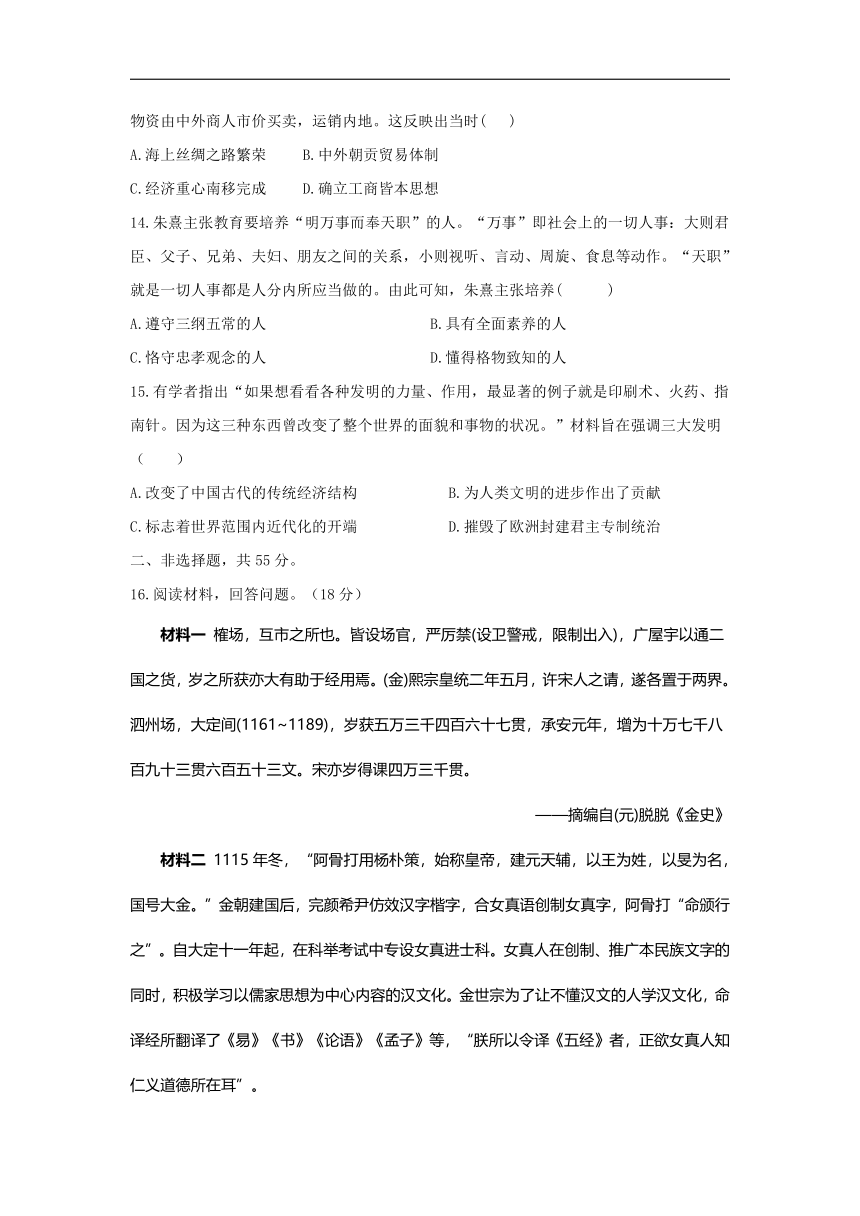

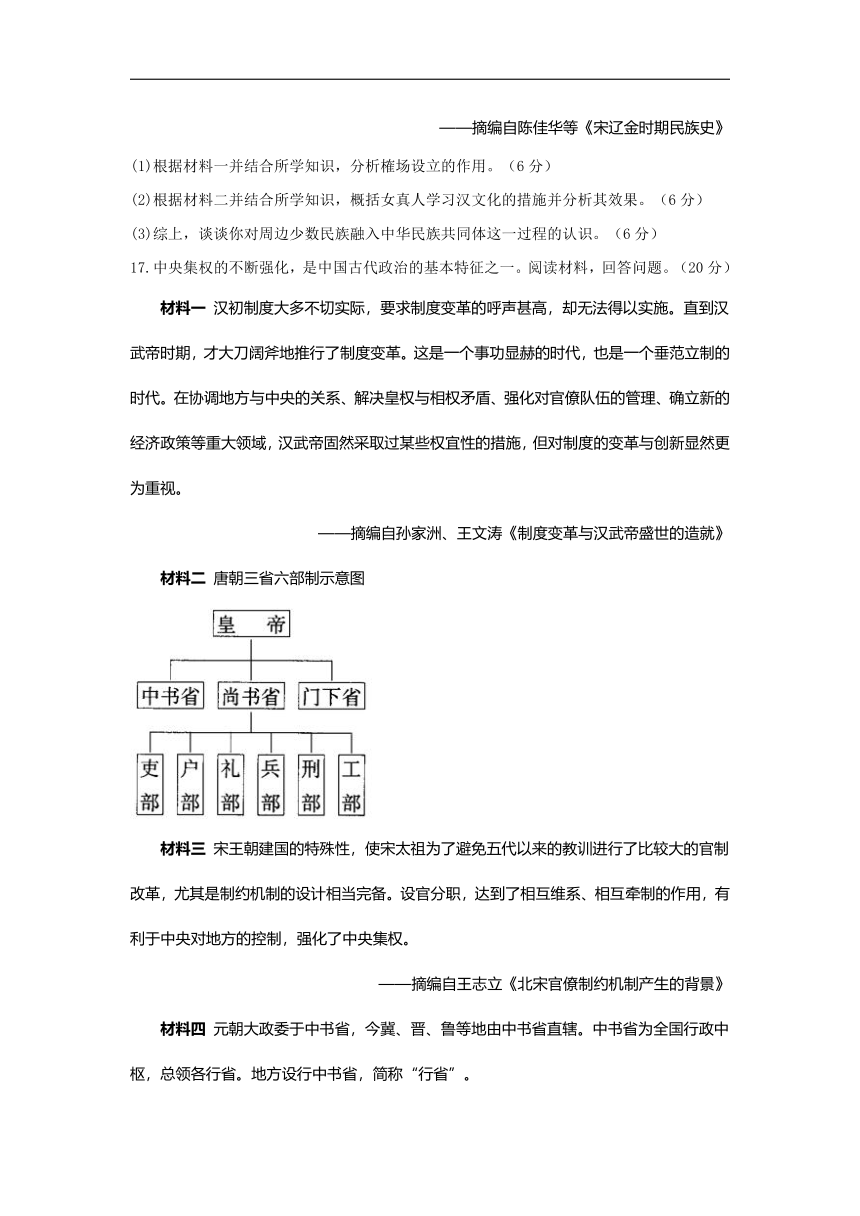

材料二

唐朝三省六部制示意图

材料三

宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的作用,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料四

元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁等地由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。

——摘编自《史学集刊》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度的变革与创新”在政治上的表现。(5分)

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝三省六部制的历史作用。(5分)

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。(5分)

(4)根据材料四和所学知识,分析行省制度的历史影响。(5分)

18.阅读材料,回答问题。(17分)

材料一

江南……自元熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门上环钮),盖东西之极盛也。

——《宋书》

材料二

汉至宋南北方户数变化表(单位:万户)

地区

西汉元始二年(公元2年)

唐朝天宝元年(公元742年)

北宋元丰三年(公元1080年)

南宋淳熙十四年(公元1187年)

北方

965

493

459

679

南方

111

257

830

1280

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)材料一描述的是哪一时期南方经济发展的盛况?这一时期江南得到开发的原因有哪些?(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出中国古代经济重心最终完成南移是在哪一时期。简单概括经济重心南移的突出表现。(7分)

答案以及解析

1.答案:A

解析:本题主要考查宋朝加强中央集权的措施。根据所学知识可知,北宋初年加强中央集权的措施有把兵权收归中央,地方赋税转运中央,文官担任地方长官,①②③均符合题意,故A项正确;北宋时期在地方设置通判,④不符合题意,故B,C,D三项错误。

2.答案:A

解析:本题考查宋代的统治特点。根据材料“非理性政治因素在政治领域受到比较成功的抑制”可知,宋代的官僚机制对宗室外戚等权力形成一定的制约,这是宋代官僚政治运行成熟,文官政治发达的结果,故选A项;宋代专制皇权不断加强,故排除B项;科举制的完备只是文官政治发达的表现之一,故排除C项;人事管理制度的严密也是文官政治发达的表现之一,故排除D项。

3.答案:D

解析:根据材料“天下财利”“以通天下之利”可知,王安石变法初期的改革重点在于增加财政收入,故选D项。A、B、C三项与材料“以通天下之利”的目的不符,均排除。

4.答案:C

解析:根据材料“富家巨室,竟造房廊,赁金日增”,可知当时富商相继兴建商铺以出租牟利,并没有把资金投入到再生产中,这表明了该时期经济再发展的动力明显不足,故选C项。A项不合题干主旨。B项曲解了题干“赁金日增”的信息。D项表述正确,但题干并未涉及经济重心的南移。

5.答案:D

解析:本题考查西夏的统治。根据材料“右仆射兼中枢侍郎平章事臣张陟奉制撰”并结合所学知识可知,西夏模仿北宋官制,故D项正确:材料内容主要体现的是西夏模仿宋朝制度建立官制,没有体现元昊所用臣僚的特点,且“均为汉族儒士”说法不符合史实,故A项错误;材料内容体现的是西夏效仿宋朝官制的问题,无法得出西夏相权威胁皇权的信息,故B项错误;材料内容没有体现西夏通过宗教维系上下级关系的信息,故C项错误。

6.答案:A

解析:辽国作为少数民族政权,其将汉语和契丹语用作官方和民间的通用语言,而且翻译大量儒家经典和文学、史学、医学著作,说明当时的辽国注重吸收汉族文化,A正确;南宋与辽国并不是同时期的政权,排除B;民族交融在材料中并未体现,排除C;D与材料主旨不符,排除。

7.答案:B

8.答案:C

解析:本题主要考查元朝的行省制度。根据题干中“具有双重性”“代表中央分驭地方”“为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专"可知,这是元朝时期实行的行省制度,具有中央集权和地方分权相结合的特点,标志着古代地方行政制度的成熟,C项正确。A项是郡县制的意义;B项与分封制下诸侯国具有独立自主性相符,排除;元朝实行行省制度不可能改变君主专制的政治大环境,排除D项。

9.答案:B

解析:本题考查元代的统治。由材料“立即遣使进藏清查户口,设立大小驿站共35处,此后还多次赈济贫困站户”可知,忽必烈统一全国后加强对边疆地区的管理控制,故选B项;忽必烈的目的在于维护自身的统治而非改善交通状况,故排除A项;东西方的国际商路指的是海上丝绸之路和陆上丝绸之路,故排除C项;材料中的措施促进了汉藏文化交流,是影响而非目的,故排除D项。

10.答案:D

解析:本题考查民族交融。“葬具多用木椁”,陪葬品出现黄釉瓷器和景德镇影青瓷,这些都是汉民族的风俗,由此可知契丹族的丧葬风俗中吸收了汉民族的因素,体现了民族文化的交融,故选D;契丹族丧葬风俗中出现汉文化的元素不能说明社会经济稳步发展和游牧生活的消亡,排除A、B;仅根据契丹贵族墓中的陪葬品不能说明契丹贵族生活奢靡,排除C。

11.答案:B

12.答案:C

解析:本题考查元朝农业的发展。由材料“元朝政府在江南地区设立了……木棉提举司,令百姓岁输木棉十万匹……”可知政府通过设立“木棉提举司”,并颁布一些政策促进棉花种植的推广,说明元朝江南地区棉花种植受到重视,故选C项;材料并未提及农民的赋役,排除A项;明朝以后,棉布成为人们的主要衣料,排除B项;材料强调的是政府对棉花种植的重视,并未提及农业生产商品化的程度,排除D项。

13.答案:A

解析:从材料信息可知,北宋政府制定《市舶法》,以规范不同种类的对外贸易,这反映出当时海上丝绸之路繁荣,故选A项。材料信息显示,外贸商品不仅有“贡品”,还有“禁榷”物资和“博易”物资,故B项表述片面,排除;材料信息无法体现南方的经济地位,故C项错误;自战国商鞅变法以来,封建政府长期实行重农抑商政策,故D项错误。

14.答案:B

15.答案:B

16.答案:(1)促进宋金之间的经济贸易往来,密切了两国的联系,促进了宋金间的文化交流和民族融合;有利于控制边境贸易,增加两国财政收入。

(2)措施:效仿中原王朝的政治制度,效仿汉字创制女真文字,学习以儒家思想为中心内容的汉文化。作用:促进了女真族的封建化,有助于女真族和汉民族的民族融合,促进了女真政权的发展。

(3)少数民族的融入丰富了中华民族共同体的内容,加速了中华民族共同体的形成。

解析:本题考查宋代榷场设立的作用、女真人的汉化政策、周边少数民族融入中华民族共同体的过程。(1)依据材料“榷场,互市之所也。皆设场官,严厉禁”,可得出促进宋金之间的经济贸易往来,密切了两国的联系;依据材料“遂各置于两界”“增为十万七千八百九十三贯六百五十三文。宋亦岁得课四万三千贯”,可得出有利于控制边境贸易,增加两国财政收入;结合所学可知,榷场的设立促进了宋金间的文化交流和民族融合。(2)第一小问措施,可结合材料从政治、经济、思想文化和民族融合等方面回答。第二小问效果,可以结合历史事件的时代背景,依据所学从封建化、民族政权和政权发展等方面回答。(3)本题属于开放题型,认识可以依据材料和所学,从中华民族共同体的内容和形成角度回答。

17.答案:(1)表现:颁布“推恩令”,削弱诸侯王势力;设立中朝,削弱丞相的权力;实行察举制;设立刺史制度;任用酷吏治理地方,打击豪强势力。

(2)作用:三省六部制将宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权;分工明确,相互制约,对后世产生了深远影响。

(3)措施:中央派文官到地方出任知州;设立包括转运司在内的“四监司”,对各州进行监控;将地方的精锐部队编入禁军,并定期轮换;各州设通判,与知州彼此制约。

(4)影响:巩固了元朝对辽阔疆域的统治,加强了中央集权;我国省级行政单位的设立始于元朝,在历史上影响深远。

解析:(1)据材料“协调地方与中央的关系”并结合所学可知,颁布“推恩令”,削弱诸侯王势力;据材料“解决皇权与相权矛盾”并结合所学可知,为加强皇权,设立中朝,削弱丞相的权力;据材料“强化对官僚队伍的管理”并结合所学可知,实行自下而上的选官制度——察举制,设立刺史制度,加强对诸侯王和地方高官的监督;结合所学可知,汉武帝任用酷吏治理地方,打击豪强势力。(2)据材料并结合所学可知,三省六部制将宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权;三省之间分工明确,相互制约,对后世产生了深远影响。(3)据材料并结合所学,从中央派文官到地方出任知州;设立包括转运司在内的“四监司”,对各州进行监控;将地方的精锐部队编入禁军;各州设通判,与知州彼此制约等方面回答。(4)据材料并结合所学,从巩固了元朝对辽阔疆域的统治、加强了中央集权、在历史上影响深远等方面回答。

18.答案:(1)时期:南朝。原因:自然条件优越;政治相对稳定,和平环境;北方人口南迁,带去先进的生产技术和大量的劳动力;人民的辛勤劳动。

(2)时期:南宋。表现:户口南多北少;长江中下游和太湖流域成为全国重要的粮仓;全国大部分人口和税收集中在江南;科举考试采取南北分卷制度,江浙一带人才集中。

解析:本题考查经济重心南移。(1)第一小问“时期”,根据材料一“元熙十一年”“元嘉末”“《宋书》”可知,材料一描述的是南朝时期江南地区的经济发展状况。第二小问“原因”,根据所学东晋与南朝的有关知识可知,这一时期江南地区得到开发的原因有两个方面,一是人为方面,北人南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术,南方统治者重视生产,社会环境较为稳定;二是客观方面,南方优越的自然条件,如土地肥沃、气候适宜,等等。(2)第一小问“时期,根据所学经济重心南移的有关知识可知,南宋时期中国古代经济重心完成南移。第二小问“表现”,根据所学经济重心南移的有关知识可知,两宋之后户口分布南多北少的格局已经定型,长江中下游和太湖一带成为全国最重要的粮仓,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,江浙一带成为人才集中的地区。

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

一、选择题,本题共15小题,每小题3分,共45分。

1.北宋初年,为加强中央集权,宋太祖采取的措施有(

)

①把主要将领兵权收归中央

②文官担任地方长官

③地方赋税大部分转运中央

④在地方设置节度使

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

2.宋代的宗室、外戚、宦官等各种非理性政治因素在政治领域受到了比较成功的抑制,两宋300余年间基本上没有出现宗室谋篡、外戚干政、宦官专权的现象。这主要是因为宋代(

)

A.文官政治的发达

B.皇权专制的不断削弱

C.科举制度的完备

D.人事管理制度的严密

3.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”,“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于(

)

A.分散宰相权力

B.加强皇权

C.加强军事实力

D.增加财政收入

4.《云麓漫钞》中记载,宋金议和后,南宋朝廷认为“边患”消弭,便着力发展内部经济,“务与民休息,禁网疏阔,富家巨室,竟造房廊,赁金日增”。这深层次地反映了(

)

A.民众生活幸福指数高

B.南宋租赁经济盛行

C.经济再发展动力不足

D.经济重心南移完成

5.《大夏国葬舍利碣铭》为西夏碑铭,记载了元昊为安放佛舍利而建造连云宝塔之事。碑文由元昊重臣汉人张陟署名“右仆射兼中书侍郎平章事臣张陟奉制撰”,由此可以得出的结论是(

)

A.元昊所用臣僚均为汉族儒士

B.西夏的相权威胁皇权

C.西夏以宗教维系上下级关系

D.西夏仿宋建立官制

6.在辽国境内,契丹语和汉语都是官方和民间的通用语言,契丹文字除了被用来书写官方文书、碑碣、书状、印信等外,也被用来翻译大量儒家经典和文学、史学、医学著作。这反映出辽国(

)

A.注重汲取汉族文化

B.与南宋文化交流频繁

C.境内民族交融加强

D.推行文化强国的政策

7.金朝制度基本沿袭唐宋,但却保持了猛安谋克制度。有关“猛安谋克制”说法正确的是(

)

A.契丹族的民族管理系统

B.是一种兵农合一的制度

C.是金灭南宋的重要保障

D.适用于金统治下的所有民族

8.“它创立了一种以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制;它具有双重性又长期代表中央分驭地方,主要为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专。”据此判断,“它”的设置(

)

A.形成了中央对地方的垂直管理

B.较好地发挥了地方的独立自主

C.标志着古代地方行政制度成熟

D.改变了绝对专权的政治大环境

9.忽必烈即汗位后,立即遣使进藏清查户口,设立大小驿站共35处,此后还多次赈济贫困站户。此举旨在(

)

A.改善当地交通闭塞状况

B.强化对边疆的行政控制

C.打通东西方间国际商路

D.促进汉藏文化交流传播

10.早期契丹贵族的墓葬中,葬具多用石棺,陪葬品中模仿皮囊的鸡冠壶数量众多,还常伴有成套的武器及完备的马具。中晚期契丹贵族墓中,葬具多用木椁,鸡冠壶被黄釉瓷器和景德镇影青瓷等取代,马具简化,武器消失,仿木建筑和斗拱壁画增多。出现这一变化的原因是(

)

A.社会经济稳步发展

B.游牧生活的消亡

C.契丹贵族生活奢靡

D.民族文化的交融

11.宋代“苏湖熟,天下足”的情形,到明代演变成“湖广熟,天下足”。原来苏州及常州等粮食输出区,反而由湖北、湖南购买米粮,成为粮食输入区。这一现象的出现是由于(

)

A.经济重心进一步南移

B.多个区域经济中心的形成

C.长途贩运的日益兴盛

D.江南经济作物的广泛种植

12.至元二十六年(1289年),元朝政府在江南地区设立了浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,令百姓岁输木棉十万匹,后虽取消,但到成宗时依然执行江南岁输木棉布等物的政策。这折射出元朝江南地区(

)

A.农民赋役异常沉重

B.棉布成为人们的主要衣料

C.棉花种植受到重视

D.农业生产商品化程度提升

13.宋元丰年间,政府颁发了我国第一部外贸法规《市舶法》,它规定:外船入港后,市舶官员登舶验货,按比例抽取实物,以“贡品”交政府;“禁榷”物资由市舶司统购包销;“博易”物资由中外商人市价买卖,运销内地。这反映出当时(

)

A.海上丝绸之路繁荣

B.中外朝贡贸易体制

C.经济重心南移完成

D.确立工商皆本思想

14.朱熹主张教育要培养“明万事而奉天职”的人。“万事”即社会上的一切人事:大则君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友之间的关系,小则视听、言动、周旋、食息等动作。“天职”就是一切人事都是人分内所应当做的。由此可知,朱熹主张培养(

)

A.遵守三纲五常的人

B.具有全面素养的人

C.恪守忠孝观念的人

D.懂得格物致知的人

15.有学者指出“如果想看看各种发明的力量、作用,最显著的例子就是印刷术、火药、指南针。因为这三种东西曾改变了整个世界的面貌和事物的状况。”材料旨在强调三大发明( )

A.改变了中国古代的传统经济结构??????B.为人类文明的进步作出了贡献

C.标志着世界范围内近代化的开端??????D.摧毁了欧洲封建君主专制统治

二、非选择题,共55分。

16.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一

榷场,互市之所也。皆设场官,严厉禁(设卫警戒,限制出入),广屋宇以通二国之货,岁之所获亦大有助于经用焉。(金)熙宗皇统二年五月,许宋人之请,遂各置于两界。泗州场,大定间(1161~1189),岁获五万三千四百六十七贯,承安元年,增为十万七千八百九十三贯六百五十三文。宋亦岁得课四万三千贯。

——摘编自(元)脱脱《金史》

材料二

1115年冬,“阿骨打用杨朴策,始称皇帝,建元天辅,以王为姓,以旻为名,国号大金。”金朝建国后,完颜希尹仿效汉字楷字,合女真语创制女真字,阿骨打“命颁行之”。自大定十一年起,在科举考试中专设女真进士科。女真人在创制、推广本民族文字的同时,积极学习以儒家思想为中心内容的汉文化。金世宗为了让不懂汉文的人学汉文化,命译经所翻译了《易》《书》《论语》《孟子》等,“朕所以令译《五经》者,正欲女真人知仁义道德所在耳”。

——摘编自陈佳华等《宋辽金时期民族史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析榷场设立的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括女真人学习汉文化的措施并分析其效果。(6分)

(3)综上,谈谈你对周边少数民族融入中华民族共同体这一过程的认识。(6分)

17.中央集权的不断强化,是中国古代政治的基本特征之一。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二

唐朝三省六部制示意图

材料三

宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的作用,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料四

元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁等地由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。

——摘编自《史学集刊》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度的变革与创新”在政治上的表现。(5分)

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝三省六部制的历史作用。(5分)

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。(5分)

(4)根据材料四和所学知识,分析行省制度的历史影响。(5分)

18.阅读材料,回答问题。(17分)

材料一

江南……自元熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门上环钮),盖东西之极盛也。

——《宋书》

材料二

汉至宋南北方户数变化表(单位:万户)

地区

西汉元始二年(公元2年)

唐朝天宝元年(公元742年)

北宋元丰三年(公元1080年)

南宋淳熙十四年(公元1187年)

北方

965

493

459

679

南方

111

257

830

1280

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)材料一描述的是哪一时期南方经济发展的盛况?这一时期江南得到开发的原因有哪些?(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出中国古代经济重心最终完成南移是在哪一时期。简单概括经济重心南移的突出表现。(7分)

答案以及解析

1.答案:A

解析:本题主要考查宋朝加强中央集权的措施。根据所学知识可知,北宋初年加强中央集权的措施有把兵权收归中央,地方赋税转运中央,文官担任地方长官,①②③均符合题意,故A项正确;北宋时期在地方设置通判,④不符合题意,故B,C,D三项错误。

2.答案:A

解析:本题考查宋代的统治特点。根据材料“非理性政治因素在政治领域受到比较成功的抑制”可知,宋代的官僚机制对宗室外戚等权力形成一定的制约,这是宋代官僚政治运行成熟,文官政治发达的结果,故选A项;宋代专制皇权不断加强,故排除B项;科举制的完备只是文官政治发达的表现之一,故排除C项;人事管理制度的严密也是文官政治发达的表现之一,故排除D项。

3.答案:D

解析:根据材料“天下财利”“以通天下之利”可知,王安石变法初期的改革重点在于增加财政收入,故选D项。A、B、C三项与材料“以通天下之利”的目的不符,均排除。

4.答案:C

解析:根据材料“富家巨室,竟造房廊,赁金日增”,可知当时富商相继兴建商铺以出租牟利,并没有把资金投入到再生产中,这表明了该时期经济再发展的动力明显不足,故选C项。A项不合题干主旨。B项曲解了题干“赁金日增”的信息。D项表述正确,但题干并未涉及经济重心的南移。

5.答案:D

解析:本题考查西夏的统治。根据材料“右仆射兼中枢侍郎平章事臣张陟奉制撰”并结合所学知识可知,西夏模仿北宋官制,故D项正确:材料内容主要体现的是西夏模仿宋朝制度建立官制,没有体现元昊所用臣僚的特点,且“均为汉族儒士”说法不符合史实,故A项错误;材料内容体现的是西夏效仿宋朝官制的问题,无法得出西夏相权威胁皇权的信息,故B项错误;材料内容没有体现西夏通过宗教维系上下级关系的信息,故C项错误。

6.答案:A

解析:辽国作为少数民族政权,其将汉语和契丹语用作官方和民间的通用语言,而且翻译大量儒家经典和文学、史学、医学著作,说明当时的辽国注重吸收汉族文化,A正确;南宋与辽国并不是同时期的政权,排除B;民族交融在材料中并未体现,排除C;D与材料主旨不符,排除。

7.答案:B

8.答案:C

解析:本题主要考查元朝的行省制度。根据题干中“具有双重性”“代表中央分驭地方”“为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专"可知,这是元朝时期实行的行省制度,具有中央集权和地方分权相结合的特点,标志着古代地方行政制度的成熟,C项正确。A项是郡县制的意义;B项与分封制下诸侯国具有独立自主性相符,排除;元朝实行行省制度不可能改变君主专制的政治大环境,排除D项。

9.答案:B

解析:本题考查元代的统治。由材料“立即遣使进藏清查户口,设立大小驿站共35处,此后还多次赈济贫困站户”可知,忽必烈统一全国后加强对边疆地区的管理控制,故选B项;忽必烈的目的在于维护自身的统治而非改善交通状况,故排除A项;东西方的国际商路指的是海上丝绸之路和陆上丝绸之路,故排除C项;材料中的措施促进了汉藏文化交流,是影响而非目的,故排除D项。

10.答案:D

解析:本题考查民族交融。“葬具多用木椁”,陪葬品出现黄釉瓷器和景德镇影青瓷,这些都是汉民族的风俗,由此可知契丹族的丧葬风俗中吸收了汉民族的因素,体现了民族文化的交融,故选D;契丹族丧葬风俗中出现汉文化的元素不能说明社会经济稳步发展和游牧生活的消亡,排除A、B;仅根据契丹贵族墓中的陪葬品不能说明契丹贵族生活奢靡,排除C。

11.答案:B

12.答案:C

解析:本题考查元朝农业的发展。由材料“元朝政府在江南地区设立了……木棉提举司,令百姓岁输木棉十万匹……”可知政府通过设立“木棉提举司”,并颁布一些政策促进棉花种植的推广,说明元朝江南地区棉花种植受到重视,故选C项;材料并未提及农民的赋役,排除A项;明朝以后,棉布成为人们的主要衣料,排除B项;材料强调的是政府对棉花种植的重视,并未提及农业生产商品化的程度,排除D项。

13.答案:A

解析:从材料信息可知,北宋政府制定《市舶法》,以规范不同种类的对外贸易,这反映出当时海上丝绸之路繁荣,故选A项。材料信息显示,外贸商品不仅有“贡品”,还有“禁榷”物资和“博易”物资,故B项表述片面,排除;材料信息无法体现南方的经济地位,故C项错误;自战国商鞅变法以来,封建政府长期实行重农抑商政策,故D项错误。

14.答案:B

15.答案:B

16.答案:(1)促进宋金之间的经济贸易往来,密切了两国的联系,促进了宋金间的文化交流和民族融合;有利于控制边境贸易,增加两国财政收入。

(2)措施:效仿中原王朝的政治制度,效仿汉字创制女真文字,学习以儒家思想为中心内容的汉文化。作用:促进了女真族的封建化,有助于女真族和汉民族的民族融合,促进了女真政权的发展。

(3)少数民族的融入丰富了中华民族共同体的内容,加速了中华民族共同体的形成。

解析:本题考查宋代榷场设立的作用、女真人的汉化政策、周边少数民族融入中华民族共同体的过程。(1)依据材料“榷场,互市之所也。皆设场官,严厉禁”,可得出促进宋金之间的经济贸易往来,密切了两国的联系;依据材料“遂各置于两界”“增为十万七千八百九十三贯六百五十三文。宋亦岁得课四万三千贯”,可得出有利于控制边境贸易,增加两国财政收入;结合所学可知,榷场的设立促进了宋金间的文化交流和民族融合。(2)第一小问措施,可结合材料从政治、经济、思想文化和民族融合等方面回答。第二小问效果,可以结合历史事件的时代背景,依据所学从封建化、民族政权和政权发展等方面回答。(3)本题属于开放题型,认识可以依据材料和所学,从中华民族共同体的内容和形成角度回答。

17.答案:(1)表现:颁布“推恩令”,削弱诸侯王势力;设立中朝,削弱丞相的权力;实行察举制;设立刺史制度;任用酷吏治理地方,打击豪强势力。

(2)作用:三省六部制将宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权;分工明确,相互制约,对后世产生了深远影响。

(3)措施:中央派文官到地方出任知州;设立包括转运司在内的“四监司”,对各州进行监控;将地方的精锐部队编入禁军,并定期轮换;各州设通判,与知州彼此制约。

(4)影响:巩固了元朝对辽阔疆域的统治,加强了中央集权;我国省级行政单位的设立始于元朝,在历史上影响深远。

解析:(1)据材料“协调地方与中央的关系”并结合所学可知,颁布“推恩令”,削弱诸侯王势力;据材料“解决皇权与相权矛盾”并结合所学可知,为加强皇权,设立中朝,削弱丞相的权力;据材料“强化对官僚队伍的管理”并结合所学可知,实行自下而上的选官制度——察举制,设立刺史制度,加强对诸侯王和地方高官的监督;结合所学可知,汉武帝任用酷吏治理地方,打击豪强势力。(2)据材料并结合所学可知,三省六部制将宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权;三省之间分工明确,相互制约,对后世产生了深远影响。(3)据材料并结合所学,从中央派文官到地方出任知州;设立包括转运司在内的“四监司”,对各州进行监控;将地方的精锐部队编入禁军;各州设通判,与知州彼此制约等方面回答。(4)据材料并结合所学,从巩固了元朝对辽阔疆域的统治、加强了中央集权、在历史上影响深远等方面回答。

18.答案:(1)时期:南朝。原因:自然条件优越;政治相对稳定,和平环境;北方人口南迁,带去先进的生产技术和大量的劳动力;人民的辛勤劳动。

(2)时期:南宋。表现:户口南多北少;长江中下游和太湖流域成为全国重要的粮仓;全国大部分人口和税收集中在江南;科举考试采取南北分卷制度,江浙一带人才集中。

解析:本题考查经济重心南移。(1)第一小问“时期”,根据材料一“元熙十一年”“元嘉末”“《宋书》”可知,材料一描述的是南朝时期江南地区的经济发展状况。第二小问“原因”,根据所学东晋与南朝的有关知识可知,这一时期江南地区得到开发的原因有两个方面,一是人为方面,北人南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术,南方统治者重视生产,社会环境较为稳定;二是客观方面,南方优越的自然条件,如土地肥沃、气候适宜,等等。(2)第一小问“时期,根据所学经济重心南移的有关知识可知,南宋时期中国古代经济重心完成南移。第二小问“表现”,根据所学经济重心南移的有关知识可知,两宋之后户口分布南多北少的格局已经定型,长江中下游和太湖一带成为全国最重要的粮仓,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,江浙一带成为人才集中的地区。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进