第4单元-1近代前期的列强侵华和民主革命 课件—2022高考历史一轮复习人教必修一

文档属性

| 名称 | 第4单元-1近代前期的列强侵华和民主革命 课件—2022高考历史一轮复习人教必修一 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

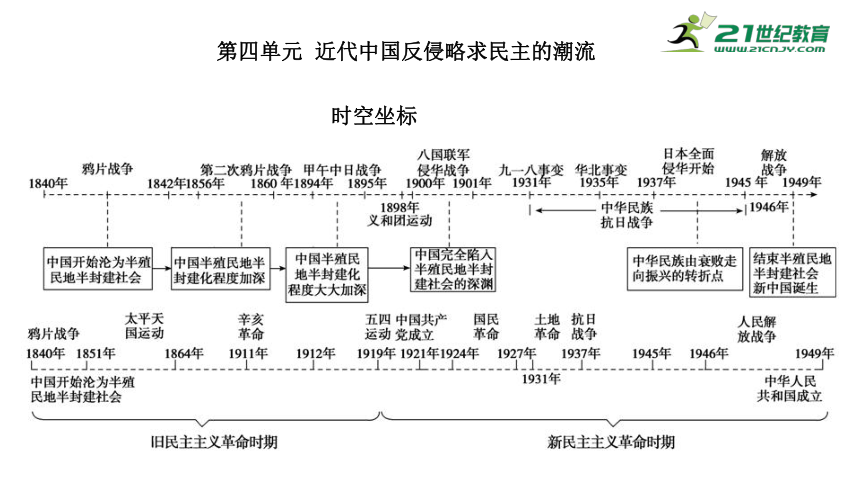

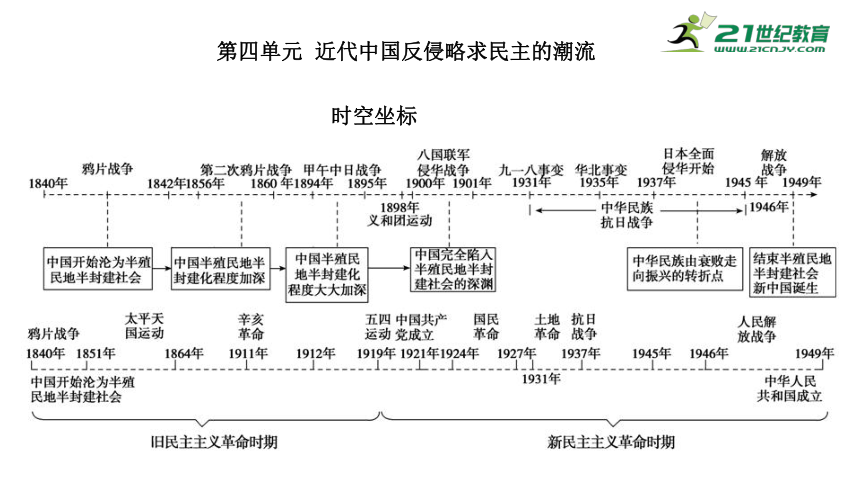

第四单元

近代中国反侵略求民主的潮流

时空坐标

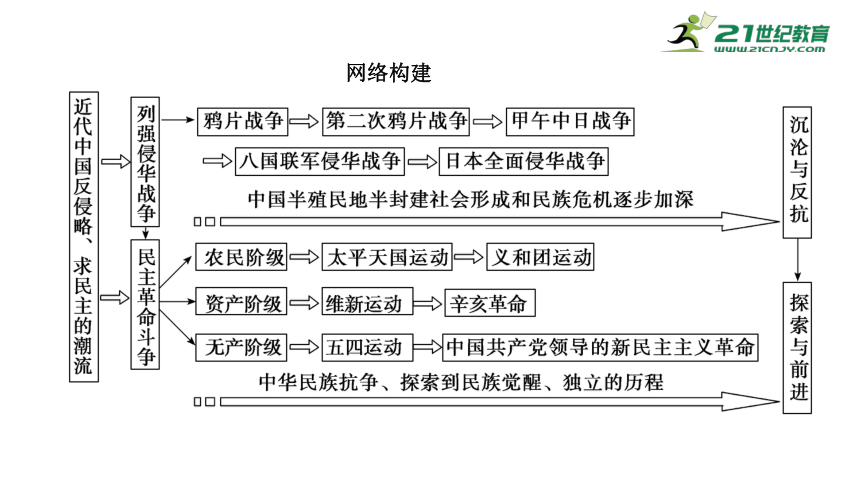

网络构建

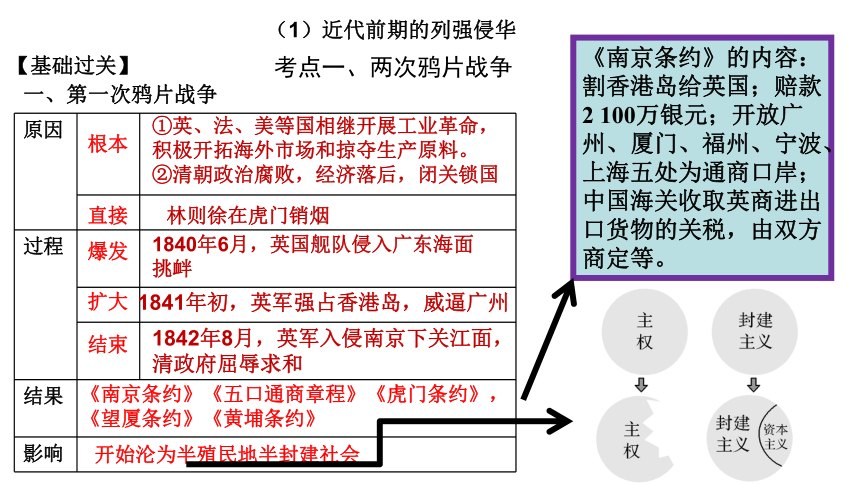

考点一、两次鸦片战争

原因

过程

结果

影响

《南京条约》的内容:

割香港岛给英国;赔款2

100万银元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;中国海关收取英商进出口货物的关税,由双方商定等。

(1)近代前期的列强侵华

【基础过关】

一、第一次鸦片战争

根本

直接

①英、法、美等国相继开展工业革命,积极开拓海外市场和掠夺生产原料。

②清朝政治腐败,经济落后,闭关锁国

林则徐在虎门销烟

爆发

扩大

结束

《南京条约》《五口通商章程》《虎门条约》,《望厦条约》《黄埔条约》

开始沦为半殖民地半封建社会

1840年6月,英国舰队侵入广东海面挑衅

1841年初,英军强占香港岛,威逼广州

1842年8月,英军入侵南京下关江面,清政府屈辱求和

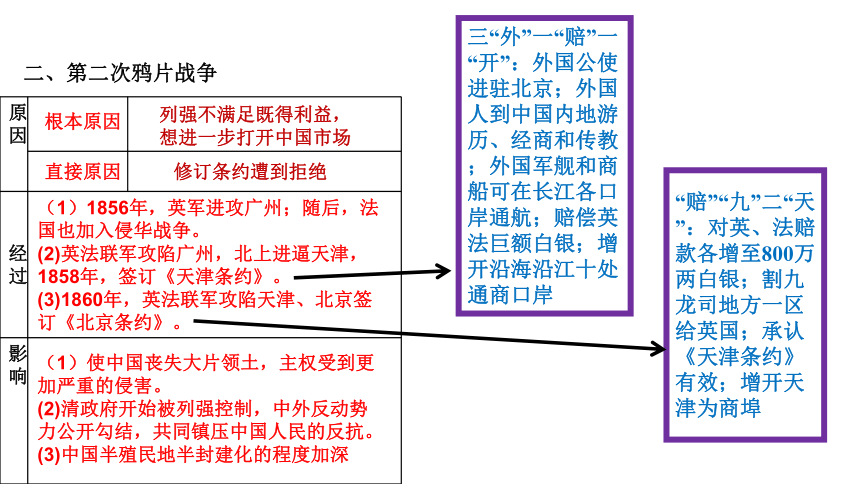

二、第二次鸦片战争

原因

经过

影响

三“外”一“赔”一“开”:外国公使进驻北京;外国人到中国内地游历、经商和传教;外国军舰和商船可在长江各口岸通航;赔偿英法巨额白银;增开沿海沿江十处通商口岸

“赔”“九”二“天”:对英、法赔款各增至800万两白银;割九龙司地方一区给英国;承认《天津条约》有效;增开天津为商埠

根本原因

直接原因

列强不满足既得利益,想进一步打开中国市场

修订条约遭到拒绝

(1)1856年,英军进攻广州;随后,法国也加入侵华战争。

(2)英法联军攻陷广州,北上进逼天津,1858年,签订《天津条约》。

(3)1860年,英法联军攻陷天津、北京签订《北京条约》。

(1)使中国丧失大片领土,主权受到更加严重的侵害。

(2)清政府开始被列强控制,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗。

(3)中国半殖民地半封建化的程度加深

社会性质

社会政治

社会经济

阶级关系

社会思想

对外关系

社会生活

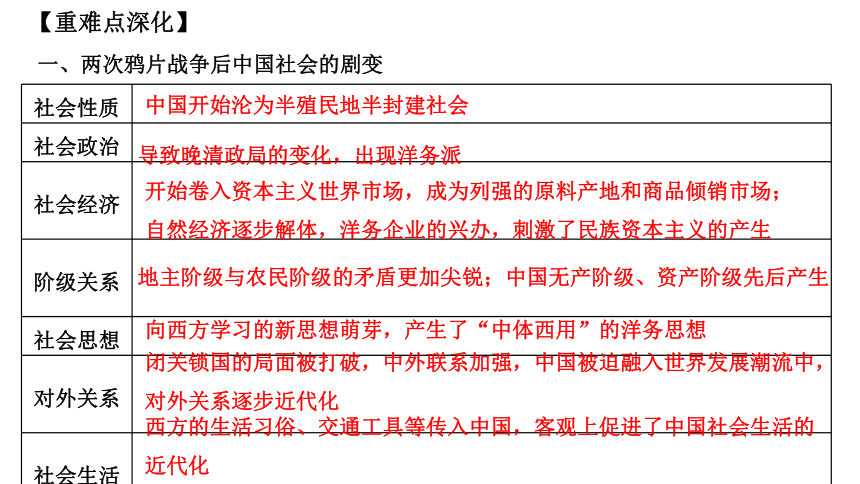

一、两次鸦片战争后中国社会的剧变

【重难点深化】

中国开始沦为半殖民地半封建社会

导致晚清政局的变化,出现洋务派

开始卷入资本主义世界市场,成为列强的原料产地和商品倾销市场;自然经济逐步解体,洋务企业的兴办,刺激了民族资本主义的产生

地主阶级与农民阶级的矛盾更加尖锐;中国无产阶级、资产阶级先后产生

向西方学习的新思想萌芽,产生了“中体西用”的洋务思想

闭关锁国的局面被打破,中外联系加强,中国被迫融入世界发展潮流中,对外关系逐步近代化

西方的生活习俗、交通工具等传入中国,客观上促进了中国社会生活的近代化

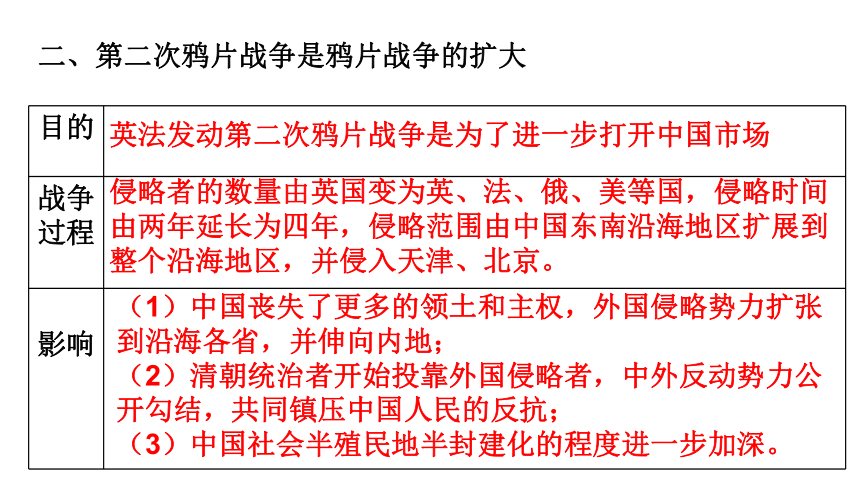

二、第二次鸦片战争是鸦片战争的扩大

目的

战争过程

影响

英法发动第二次鸦片战争是为了进一步打开中国市场

侵略者的数量由英国变为英、法、俄、美等国,侵略时间由两年延长为四年,侵略范围由中国东南沿海地区扩展到整个沿海地区,并侵入天津、北京。

(1)中国丧失了更多的领土和主权,外国侵略势力扩张到沿海各省,并伸向内地;

(2)清朝统治者开始投靠外国侵略者,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗;

(3)中国社会半殖民地半封建化的程度进一步加深。

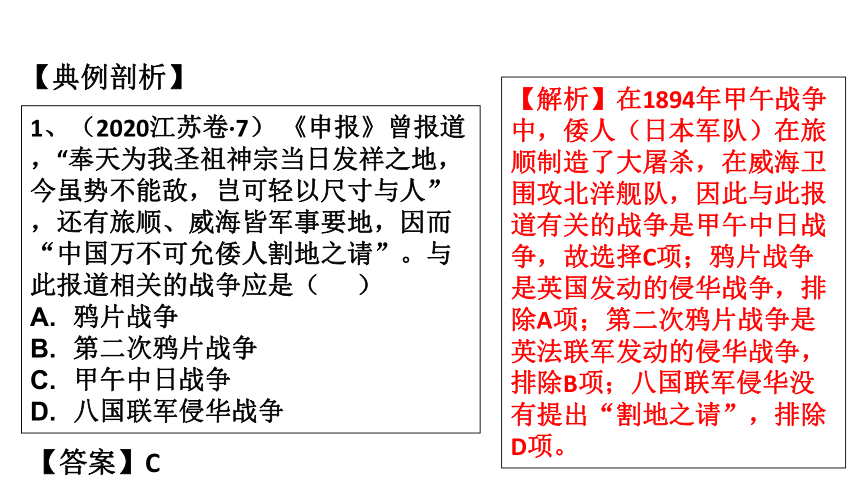

1、(2020江苏卷·7)

《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争应是(

)

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

【答案】C

【解析】在1894年甲午战争中,倭人(日本军队)在旅顺制造了大屠杀,在威海卫围攻北洋舰队,因此与此报道有关的战争是甲午中日战争,故选择C项;鸦片战争是英国发动的侵华战争,排除A项;第二次鸦片战争是英法联军发动的侵华战争,排除B项;八国联军侵华没有提出“割地之请”,排除D项。

【典例剖析】

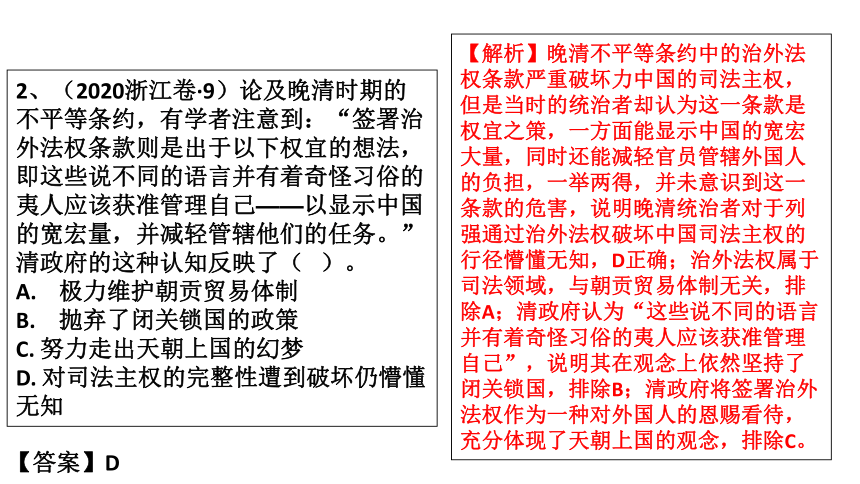

2、(2020浙江卷·9)论及晚清时期的不平等条约,有学者注意到:“签署治外法权条款则是出于以下权宜的想法,即这些说不同的语言并有着奇怪习俗的夷人应该获准管理自己——以显示中国的宽宏量,并减轻管辖他们的任务。”清政府的这种认知反映了(

)。

极力维护朝贡贸易体制

抛弃了闭关锁国的政策

C.

努力走出天朝上国的幻梦

D.

对司法主权的完整性遭到破坏仍懵懂无知

【答案】D

【解析】晚清不平等条约中的治外法权条款严重破坏力中国的司法主权,但是当时的统治者却认为这一条款是权宜之策,一方面能显示中国的宽宏大量,同时还能减轻官员管辖外国人的负担,一举两得,并未意识到这一条款的危害,说明晚清统治者对于列强通过治外法权破坏中国司法主权的行径懵懂无知,D正确;治外法权属于司法领域,与朝贡贸易体制无关,排除A;清政府认为“这些说不同的语言并有着奇怪习俗的夷人应该获准管理自己”,说明其在观念上依然坚持了闭关锁国,排除B;清政府将签署治外法权作为一种对外国人的恩赐看待,充分体现了天朝上国的观念,排除C。

考点二、甲午中日战争和八国联军侵华

背景

过程

结果

影响

“一厂二亿三岛四埠”:日本可在中国通商口岸投资设厂;赔偿日本军费二亿两白银;

割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠。

【基础过关】

一、甲午中日战争

列强对中国的侵略由商品输出为主进入资本输出为主的阶段

(1)日本明治维新后实力上升,蓄谋侵略中国。

(2)1894年,朝鲜爆发农民起义,日本趁机入侵朝鲜。

丰岛海战;威海卫战役;黄海战役;辽东战役;平壤战役

1895年签署《马关条约》

列强掀起瓜分中国狂潮;

中国半殖民地化程度大大加深

二、八国联军侵华

原因

经过

结果

影响

一赔:清政府赔偿各国白银本息合计9.8亿两,以关税和盐税作抵押

二设:在东交民巷设立“使馆界”,不许中国人居住

三拆:拆毁北京至大沽的炮台,准许各国派兵驻守北京至山海关铁路沿线的战略要地

四惩:惩办义和团运动中参加反帝斗争的官员,

五禁:永远禁止中国人成立或参加反帝性质的组织

六改:改总理衙门为外务部,位居六部之上

甲午中日战争以后,中国人民反抗帝国主义侵略的斗争日益高涨;义和团运动在京津地区形成高潮

1900年6月,八国借口镇压义和团,联合发动侵华战争,先后占领天津、北京

签订《辛丑条约》

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地

角度

表现

列强侵华特征

社会主要矛盾

经济结构变动

阶级关系变动

向西方学习

甲午中日战争是传统中国和近代中国的分水岭

【重难点深化】

列强侵华进入以资本输出为主的阶段,并掀起瓜分中国的狂潮

民族矛盾进一步激化,民族危机加深,中国半殖民地化程度大大加深

中国的自然经济进一步解体,民族资本主义经济得到初步发展,洋务运动破产

民族资产阶级登上政治舞台,维新派、革命派政治团体成立

向西方学习从技术层面转向制度层面

(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·28)甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了( )

A.欧美舆论宣传左右了战争进程

B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交

D.西方媒体鼓动中国的民主革命

【答案】C

【解析】材料反映了日本运用舆论宣传,丑化中国形象;运用公关手段,获取欧美支持。这些都属于近代外交策略,而清政府却无所作为,故C正确。A、B、D材料中都无法体现。

【典例剖析】

考点一 太平天国运动

原因

过程

【基础过关】

(2)近代前期的民主革命

主要

直接

民族矛盾和阶级矛盾空前激化

连年自然灾害

兴起

初期

全盛

转折

后期

失败

金田起义

永安建制、定都天京

北伐、西征

天京变乱

三河镇大捷

天京陷落

纲领

《天朝田亩制度》与《资政新篇》的关系

《天朝田亩制度》

《资政新篇》

内容

评价

以户为单位,不论男女,按人口和年龄平分土地;每户留足口粮,其余归国库

主张以法治国,官吏由公众选举;向西方学习,发展工商业;开设新式学堂

反映了农民要求获得土地的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶;体现了绝对平均主义思想,严重脱离实际

是先进中国人首次提出的在中国发展资本主义的设想;迫于当时形势,未能实行

经济上

政治上

思想上

组织上

一、农民阶级的局限性

【重难点深化】

不可能提出科学的革命纲领和口号

是分散的小生产者

缺乏科学的世界观,不能用科学理论作指导,多是用宗教思想宣传和组织群众。

作为小生产者,因其自私性和分散性,很难形成统一的、坚强的革命领导核心。

二、太平天国运动对中国近代化的双重作用

促进

阻碍

政治

经济

思想

政治

经济

思想

沉重打击了清朝的封建统治和外国侵略势力,减轻了中国近代化的阻碍因素

催生了洋务运动的产生

最早提出发展资本主义的方案,对当时的思想有积极影响

内乱给了外国侵略者可乘之机,列强发动了第二次鸦片战争,使中国丧失了近代化的大好时机。

破坏了富饶地区的生产力,迟滞了这些省份的近代化进程

旨在建立小农经济的绝对平均主义的天国,与发展资本主义的时代潮流相违背。

(2018·海南高考·7)1853年,太平天国定都天京后,正式建立了县试、省试、京试三级考试制度。考试科目以诗、文为主,试题不取自“四书五经”,而出自太平天国颁布的诏令。由此可知,太平天国(

)

A.否定程朱理学的统治地位

B.照搬明清科举制度

C.用传统文化排除外来思想

D.获得士人广泛支持

【答案】A

【解析】据材料“试题不取自‘四书五经’”,可得出太平天国否定程朱理学的统治地位,故A项正确;据材料“试题不取自‘四书五经’”,可得出没有照搬明清科举制度,故B项错误;据材料“试题不取自‘四书五经’”,可得出太平天国否定儒家传统文化,故C项错误;材料只反映出太平天国考试制度内容的变化,没有体现出士人对此的态度,故D项错误。

【典例剖析】

考点二、辛亥革命

政治

经济

思想

组织

军事

时机

1.背景

【基础过关】

1901-10911年,清政府力图在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。

“新政”的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

《辛丑条约》签订后,中国民族危机空前严重

清末“新政”和“预备立宪”客观上促进了资本主义的发展,促使资产阶级力量发展

资产阶级民主革命思想的广泛传播

兴中会、同盟会等革命团体建立

同盟会发动黄花岗起义等一系列武装起义

湖北新军入川镇压保路风潮,湖北防务空虚

2.经过

爆发

高潮

失败

内容:主权在民、三权分立、内阁制、共和代议制

意义:是中国近代史上第一部资产阶级性质的民主宪法;具有反对封建专制制度的进步意义。

[来

1911年10月10日,武昌起义

(1)1912年元旦,中华民国成立

(2)颁布《中华民国临时约法》

原因

表现

袁世凯主持清政府军政;列强替袁世凯撑腰;革命营垒中立宪派和旧官僚的攻击;孙中山被迫妥协

1912年2月,宣统帝退位,孙中山向南京临时参议院提出辞职;1912年3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。

3.意义

性质

政治

思想

经济

社会

封建制度≠封建君主专制制度

封建制度是一个包括政治、经济、思想文化的综合性概念。辛亥革命只是结束了中国两千多年的封建君主专制制度,但并没有改变中国半封建社会的历史,地主阶级的统治地位、封建土地所有制并未改变,封建思想在国民头脑中还根深蒂固。

是中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命。

结束了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国。

民主共和观念逐渐深入人心。

客观上打击了帝国主义侵略势力,为中国民族资本主义的发展创造了条件

促使思想习惯和社会风俗等方面发生了积极变化

【重难点深化】

成功

失败

认识辛亥革命的成功与失败

政治

经济

思想

社会

结束了封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个资产阶级共和政府,打击了中外反动势力

为民族资本主义的发展提供了有利条件

使民主共和的观念开始深入人心

思想习惯和社会习俗等方面发生了新的积极变化

辛亥革命的果实被袁世凯窃取

未完成反帝反封建的革命任务

未改变半殖民地半封建的社会性质。

1、(2021

湖南卷·8)

20世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛,亦冠于沿岸之诸港”,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”。武汉的这一状况(

)

A.

表明其航运发展水平超过上海

B.

说明商业贸易中心向腹地转移

C.

为长江沿岸工业重新布局奠定基础

D.

为资产阶级民主革命发生创造条件

【答案】D

【典例剖析】

【解析】根据材料20世纪初,武汉三镇尤其汉口凭借其优越地理位置工商业较发达,结合史实武汉工业基础较好,资本主义发展较好,民族资产阶级力量壮大,为资产阶级民主革命发生创造了条件,故D正确;根据材料“汉口……其盛不亚于上海”只能看出汉口商业发达,并不能得出航运业发展水平超过上海,故A错误;材料不涉及商业贸易中心的转移,故B错误;20世纪初,长江沿岸没有重新布局工业,故C错误。

2.

(2021浙江卷·11)对辛亥革命的认识,中共中央在第一次对时局的主张中指出:“辛亥革命战争有两个意义,一个是反对满洲帝政之民主运动,一个是反对外力压迫之自强运动。”这一认识强调这场革命(

)

A.完成了民族独立任务

B.反帝反封建的内涵

C.改变了中国社会性质

D.传播了民主科学精神

【答案】B

【解析】“反对满洲帝政之民主运动”强调反封建求民主,“反对外力压迫之自强运动”强调反帝以自强,故选B项;辛亥革命没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务,排除A项;辛亥革命没有改变中国社会性质,中国仍是半殖民地半封建社会,排除C项;新文化运动传播了民主科学精神,排除D项。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第四单元

近代中国反侵略求民主的潮流

时空坐标

网络构建

考点一、两次鸦片战争

原因

过程

结果

影响

《南京条约》的内容:

割香港岛给英国;赔款2

100万银元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;中国海关收取英商进出口货物的关税,由双方商定等。

(1)近代前期的列强侵华

【基础过关】

一、第一次鸦片战争

根本

直接

①英、法、美等国相继开展工业革命,积极开拓海外市场和掠夺生产原料。

②清朝政治腐败,经济落后,闭关锁国

林则徐在虎门销烟

爆发

扩大

结束

《南京条约》《五口通商章程》《虎门条约》,《望厦条约》《黄埔条约》

开始沦为半殖民地半封建社会

1840年6月,英国舰队侵入广东海面挑衅

1841年初,英军强占香港岛,威逼广州

1842年8月,英军入侵南京下关江面,清政府屈辱求和

二、第二次鸦片战争

原因

经过

影响

三“外”一“赔”一“开”:外国公使进驻北京;外国人到中国内地游历、经商和传教;外国军舰和商船可在长江各口岸通航;赔偿英法巨额白银;增开沿海沿江十处通商口岸

“赔”“九”二“天”:对英、法赔款各增至800万两白银;割九龙司地方一区给英国;承认《天津条约》有效;增开天津为商埠

根本原因

直接原因

列强不满足既得利益,想进一步打开中国市场

修订条约遭到拒绝

(1)1856年,英军进攻广州;随后,法国也加入侵华战争。

(2)英法联军攻陷广州,北上进逼天津,1858年,签订《天津条约》。

(3)1860年,英法联军攻陷天津、北京签订《北京条约》。

(1)使中国丧失大片领土,主权受到更加严重的侵害。

(2)清政府开始被列强控制,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗。

(3)中国半殖民地半封建化的程度加深

社会性质

社会政治

社会经济

阶级关系

社会思想

对外关系

社会生活

一、两次鸦片战争后中国社会的剧变

【重难点深化】

中国开始沦为半殖民地半封建社会

导致晚清政局的变化,出现洋务派

开始卷入资本主义世界市场,成为列强的原料产地和商品倾销市场;自然经济逐步解体,洋务企业的兴办,刺激了民族资本主义的产生

地主阶级与农民阶级的矛盾更加尖锐;中国无产阶级、资产阶级先后产生

向西方学习的新思想萌芽,产生了“中体西用”的洋务思想

闭关锁国的局面被打破,中外联系加强,中国被迫融入世界发展潮流中,对外关系逐步近代化

西方的生活习俗、交通工具等传入中国,客观上促进了中国社会生活的近代化

二、第二次鸦片战争是鸦片战争的扩大

目的

战争过程

影响

英法发动第二次鸦片战争是为了进一步打开中国市场

侵略者的数量由英国变为英、法、俄、美等国,侵略时间由两年延长为四年,侵略范围由中国东南沿海地区扩展到整个沿海地区,并侵入天津、北京。

(1)中国丧失了更多的领土和主权,外国侵略势力扩张到沿海各省,并伸向内地;

(2)清朝统治者开始投靠外国侵略者,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗;

(3)中国社会半殖民地半封建化的程度进一步加深。

1、(2020江苏卷·7)

《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争应是(

)

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

【答案】C

【解析】在1894年甲午战争中,倭人(日本军队)在旅顺制造了大屠杀,在威海卫围攻北洋舰队,因此与此报道有关的战争是甲午中日战争,故选择C项;鸦片战争是英国发动的侵华战争,排除A项;第二次鸦片战争是英法联军发动的侵华战争,排除B项;八国联军侵华没有提出“割地之请”,排除D项。

【典例剖析】

2、(2020浙江卷·9)论及晚清时期的不平等条约,有学者注意到:“签署治外法权条款则是出于以下权宜的想法,即这些说不同的语言并有着奇怪习俗的夷人应该获准管理自己——以显示中国的宽宏量,并减轻管辖他们的任务。”清政府的这种认知反映了(

)。

极力维护朝贡贸易体制

抛弃了闭关锁国的政策

C.

努力走出天朝上国的幻梦

D.

对司法主权的完整性遭到破坏仍懵懂无知

【答案】D

【解析】晚清不平等条约中的治外法权条款严重破坏力中国的司法主权,但是当时的统治者却认为这一条款是权宜之策,一方面能显示中国的宽宏大量,同时还能减轻官员管辖外国人的负担,一举两得,并未意识到这一条款的危害,说明晚清统治者对于列强通过治外法权破坏中国司法主权的行径懵懂无知,D正确;治外法权属于司法领域,与朝贡贸易体制无关,排除A;清政府认为“这些说不同的语言并有着奇怪习俗的夷人应该获准管理自己”,说明其在观念上依然坚持了闭关锁国,排除B;清政府将签署治外法权作为一种对外国人的恩赐看待,充分体现了天朝上国的观念,排除C。

考点二、甲午中日战争和八国联军侵华

背景

过程

结果

影响

“一厂二亿三岛四埠”:日本可在中国通商口岸投资设厂;赔偿日本军费二亿两白银;

割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠。

【基础过关】

一、甲午中日战争

列强对中国的侵略由商品输出为主进入资本输出为主的阶段

(1)日本明治维新后实力上升,蓄谋侵略中国。

(2)1894年,朝鲜爆发农民起义,日本趁机入侵朝鲜。

丰岛海战;威海卫战役;黄海战役;辽东战役;平壤战役

1895年签署《马关条约》

列强掀起瓜分中国狂潮;

中国半殖民地化程度大大加深

二、八国联军侵华

原因

经过

结果

影响

一赔:清政府赔偿各国白银本息合计9.8亿两,以关税和盐税作抵押

二设:在东交民巷设立“使馆界”,不许中国人居住

三拆:拆毁北京至大沽的炮台,准许各国派兵驻守北京至山海关铁路沿线的战略要地

四惩:惩办义和团运动中参加反帝斗争的官员,

五禁:永远禁止中国人成立或参加反帝性质的组织

六改:改总理衙门为外务部,位居六部之上

甲午中日战争以后,中国人民反抗帝国主义侵略的斗争日益高涨;义和团运动在京津地区形成高潮

1900年6月,八国借口镇压义和团,联合发动侵华战争,先后占领天津、北京

签订《辛丑条约》

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地

角度

表现

列强侵华特征

社会主要矛盾

经济结构变动

阶级关系变动

向西方学习

甲午中日战争是传统中国和近代中国的分水岭

【重难点深化】

列强侵华进入以资本输出为主的阶段,并掀起瓜分中国的狂潮

民族矛盾进一步激化,民族危机加深,中国半殖民地化程度大大加深

中国的自然经济进一步解体,民族资本主义经济得到初步发展,洋务运动破产

民族资产阶级登上政治舞台,维新派、革命派政治团体成立

向西方学习从技术层面转向制度层面

(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·28)甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了( )

A.欧美舆论宣传左右了战争进程

B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交

D.西方媒体鼓动中国的民主革命

【答案】C

【解析】材料反映了日本运用舆论宣传,丑化中国形象;运用公关手段,获取欧美支持。这些都属于近代外交策略,而清政府却无所作为,故C正确。A、B、D材料中都无法体现。

【典例剖析】

考点一 太平天国运动

原因

过程

【基础过关】

(2)近代前期的民主革命

主要

直接

民族矛盾和阶级矛盾空前激化

连年自然灾害

兴起

初期

全盛

转折

后期

失败

金田起义

永安建制、定都天京

北伐、西征

天京变乱

三河镇大捷

天京陷落

纲领

《天朝田亩制度》与《资政新篇》的关系

《天朝田亩制度》

《资政新篇》

内容

评价

以户为单位,不论男女,按人口和年龄平分土地;每户留足口粮,其余归国库

主张以法治国,官吏由公众选举;向西方学习,发展工商业;开设新式学堂

反映了农民要求获得土地的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶;体现了绝对平均主义思想,严重脱离实际

是先进中国人首次提出的在中国发展资本主义的设想;迫于当时形势,未能实行

经济上

政治上

思想上

组织上

一、农民阶级的局限性

【重难点深化】

不可能提出科学的革命纲领和口号

是分散的小生产者

缺乏科学的世界观,不能用科学理论作指导,多是用宗教思想宣传和组织群众。

作为小生产者,因其自私性和分散性,很难形成统一的、坚强的革命领导核心。

二、太平天国运动对中国近代化的双重作用

促进

阻碍

政治

经济

思想

政治

经济

思想

沉重打击了清朝的封建统治和外国侵略势力,减轻了中国近代化的阻碍因素

催生了洋务运动的产生

最早提出发展资本主义的方案,对当时的思想有积极影响

内乱给了外国侵略者可乘之机,列强发动了第二次鸦片战争,使中国丧失了近代化的大好时机。

破坏了富饶地区的生产力,迟滞了这些省份的近代化进程

旨在建立小农经济的绝对平均主义的天国,与发展资本主义的时代潮流相违背。

(2018·海南高考·7)1853年,太平天国定都天京后,正式建立了县试、省试、京试三级考试制度。考试科目以诗、文为主,试题不取自“四书五经”,而出自太平天国颁布的诏令。由此可知,太平天国(

)

A.否定程朱理学的统治地位

B.照搬明清科举制度

C.用传统文化排除外来思想

D.获得士人广泛支持

【答案】A

【解析】据材料“试题不取自‘四书五经’”,可得出太平天国否定程朱理学的统治地位,故A项正确;据材料“试题不取自‘四书五经’”,可得出没有照搬明清科举制度,故B项错误;据材料“试题不取自‘四书五经’”,可得出太平天国否定儒家传统文化,故C项错误;材料只反映出太平天国考试制度内容的变化,没有体现出士人对此的态度,故D项错误。

【典例剖析】

考点二、辛亥革命

政治

经济

思想

组织

军事

时机

1.背景

【基础过关】

1901-10911年,清政府力图在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。

“新政”的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

《辛丑条约》签订后,中国民族危机空前严重

清末“新政”和“预备立宪”客观上促进了资本主义的发展,促使资产阶级力量发展

资产阶级民主革命思想的广泛传播

兴中会、同盟会等革命团体建立

同盟会发动黄花岗起义等一系列武装起义

湖北新军入川镇压保路风潮,湖北防务空虚

2.经过

爆发

高潮

失败

内容:主权在民、三权分立、内阁制、共和代议制

意义:是中国近代史上第一部资产阶级性质的民主宪法;具有反对封建专制制度的进步意义。

[来

1911年10月10日,武昌起义

(1)1912年元旦,中华民国成立

(2)颁布《中华民国临时约法》

原因

表现

袁世凯主持清政府军政;列强替袁世凯撑腰;革命营垒中立宪派和旧官僚的攻击;孙中山被迫妥协

1912年2月,宣统帝退位,孙中山向南京临时参议院提出辞职;1912年3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。

3.意义

性质

政治

思想

经济

社会

封建制度≠封建君主专制制度

封建制度是一个包括政治、经济、思想文化的综合性概念。辛亥革命只是结束了中国两千多年的封建君主专制制度,但并没有改变中国半封建社会的历史,地主阶级的统治地位、封建土地所有制并未改变,封建思想在国民头脑中还根深蒂固。

是中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命。

结束了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国。

民主共和观念逐渐深入人心。

客观上打击了帝国主义侵略势力,为中国民族资本主义的发展创造了条件

促使思想习惯和社会风俗等方面发生了积极变化

【重难点深化】

成功

失败

认识辛亥革命的成功与失败

政治

经济

思想

社会

结束了封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个资产阶级共和政府,打击了中外反动势力

为民族资本主义的发展提供了有利条件

使民主共和的观念开始深入人心

思想习惯和社会习俗等方面发生了新的积极变化

辛亥革命的果实被袁世凯窃取

未完成反帝反封建的革命任务

未改变半殖民地半封建的社会性质。

1、(2021

湖南卷·8)

20世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛,亦冠于沿岸之诸港”,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”。武汉的这一状况(

)

A.

表明其航运发展水平超过上海

B.

说明商业贸易中心向腹地转移

C.

为长江沿岸工业重新布局奠定基础

D.

为资产阶级民主革命发生创造条件

【答案】D

【典例剖析】

【解析】根据材料20世纪初,武汉三镇尤其汉口凭借其优越地理位置工商业较发达,结合史实武汉工业基础较好,资本主义发展较好,民族资产阶级力量壮大,为资产阶级民主革命发生创造了条件,故D正确;根据材料“汉口……其盛不亚于上海”只能看出汉口商业发达,并不能得出航运业发展水平超过上海,故A错误;材料不涉及商业贸易中心的转移,故B错误;20世纪初,长江沿岸没有重新布局工业,故C错误。

2.

(2021浙江卷·11)对辛亥革命的认识,中共中央在第一次对时局的主张中指出:“辛亥革命战争有两个意义,一个是反对满洲帝政之民主运动,一个是反对外力压迫之自强运动。”这一认识强调这场革命(

)

A.完成了民族独立任务

B.反帝反封建的内涵

C.改变了中国社会性质

D.传播了民主科学精神

【答案】B

【解析】“反对满洲帝政之民主运动”强调反封建求民主,“反对外力压迫之自强运动”强调反帝以自强,故选B项;辛亥革命没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务,排除A项;辛亥革命没有改变中国社会性质,中国仍是半殖民地半封建社会,排除C项;新文化运动传播了民主科学精神,排除D项。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录