第7单元 现代中国的外交 课件—2022高考历史一轮复习人教必修一

文档属性

| 名称 | 第7单元 现代中国的外交 课件—2022高考历史一轮复习人教必修一 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 14:17:56 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第7单元

现代中国的对外关系

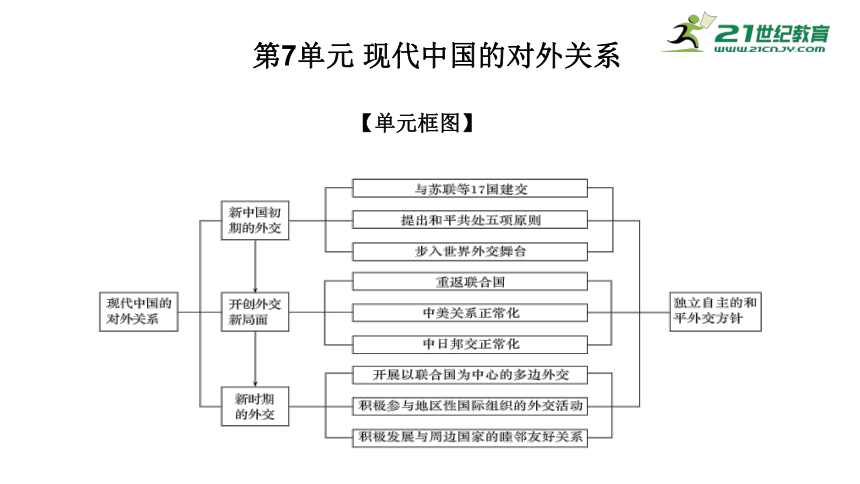

【单元框图】

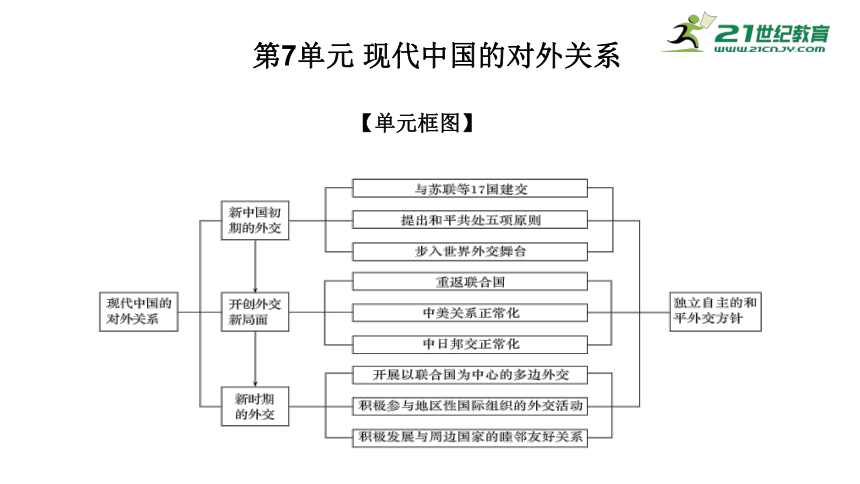

【时空坐标】

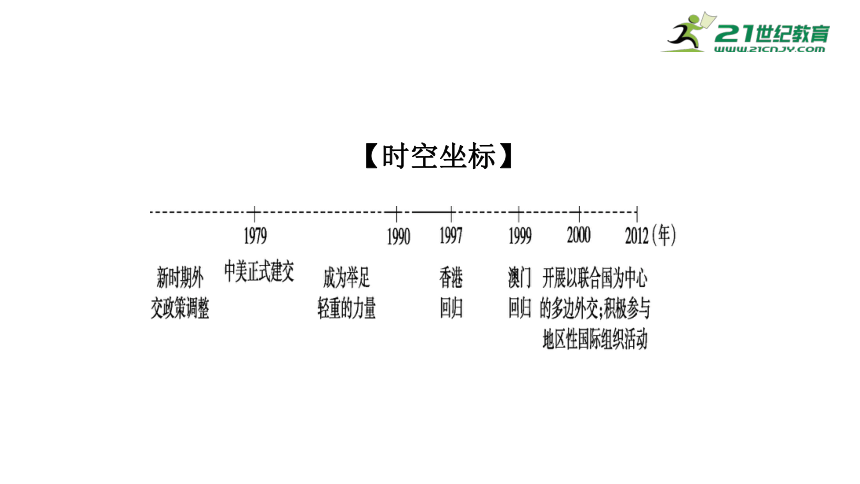

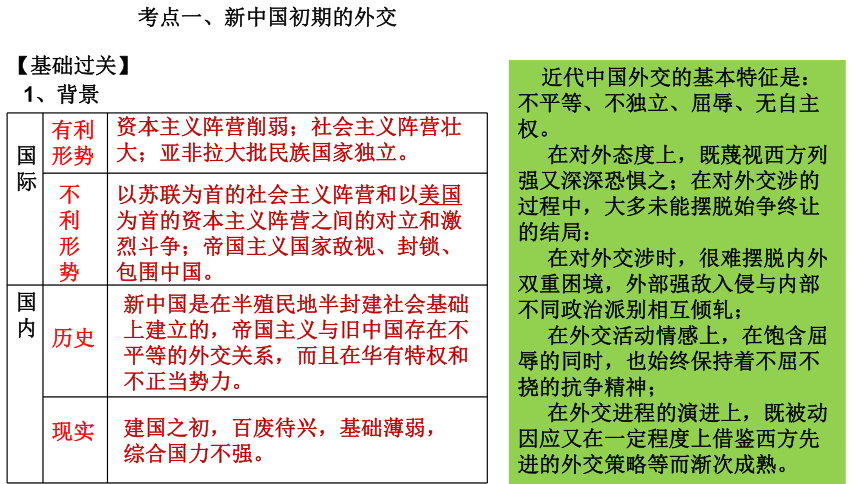

考点一、新中国初期的外交

【基础过关】

1、背景

国际

国内

近代中国外交的基本特征是:不平等、不独立、屈辱、无自主权。

在对外态度上,既蔑视西方列强又深深恐惧之;在对外交涉的过程中,大多未能摆脱始争终让的结局:

在对外交涉时,很难摆脱内外双重困境,外部强敌入侵与内部不同政治派别相互倾轧;

在外交活动情感上,在饱含屈辱的同时,也始终保持着不屈不挠的抗争精神;

在外交进程的演进上,既被动因应又在一定程度上借鉴西方先进的外交策略等而渐次成熟。

有利形势

不利形势

历史

现实

资本主义阵营削弱;社会主义阵营壮大;亚非拉大批民族国家独立。

以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营之间的对立和激烈斗争;帝国主义国家敌视、封锁、包围中国。

新中国是在半殖民地半封建社会基础上建立的,帝国主义与旧中国存在不平等的外交关系,而且在华有特权和不正当势力。

建国之初,百废待兴,基础薄弱,综合国力不强。

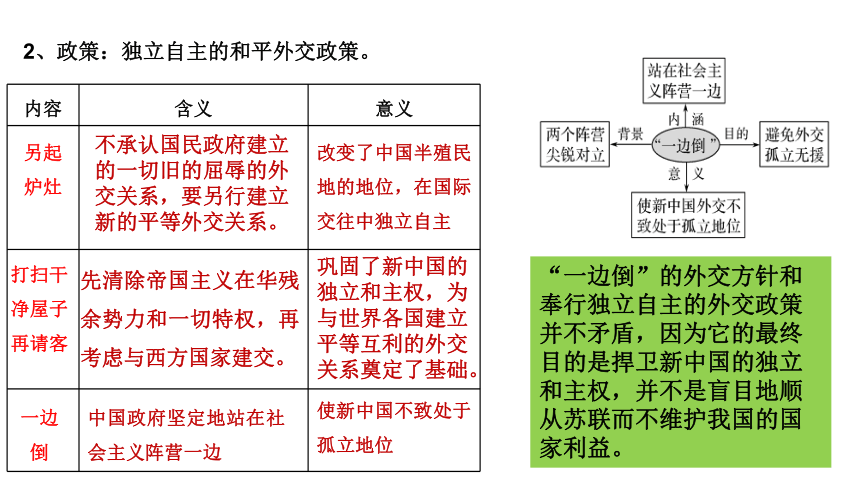

2、政策:独立自主的和平外交政策。

内容

含义

意义

“一边倒”的外交方针和奉行独立自主的外交政策并不矛盾,因为它的最终目的是捍卫新中国的独立和主权,并不是盲目地顺从苏联而不维护我国的国家利益。

另起

炉灶

打扫干

净屋子

再请客

一边

倒

不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,要另行建立新的平等外交关系。

改变了中国半殖民地的地位,在国际交往中独立自主

先清除帝国主义在华残余势力和一切特权,再考虑与西方国家建交。

巩固了新中国的独立和主权,为与世界各国建立平等互利的外交关系奠定了基础。

中国政府坚定地站在社会主义阵营一边

使新中国不致处于孤立地位

目的

提出

内容

意义

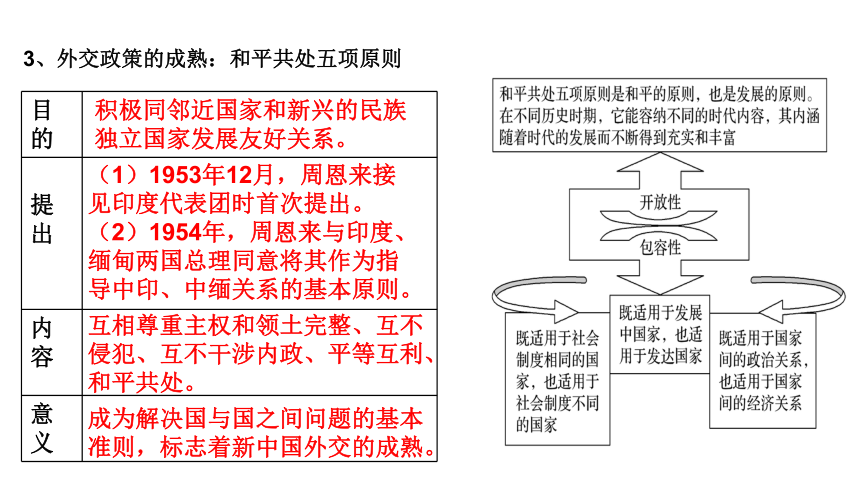

3、外交政策的成熟:和平共处五项原则

积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。

(1)1953年12月,周恩来接见印度代表团时首次提出。

(2)1954年,周恩来与印度、缅甸两国总理同意将其作为指导中印、中缅关系的基本原则。

互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

成为解决国与国之间问题的基本准则,标志着新中国外交的成熟。

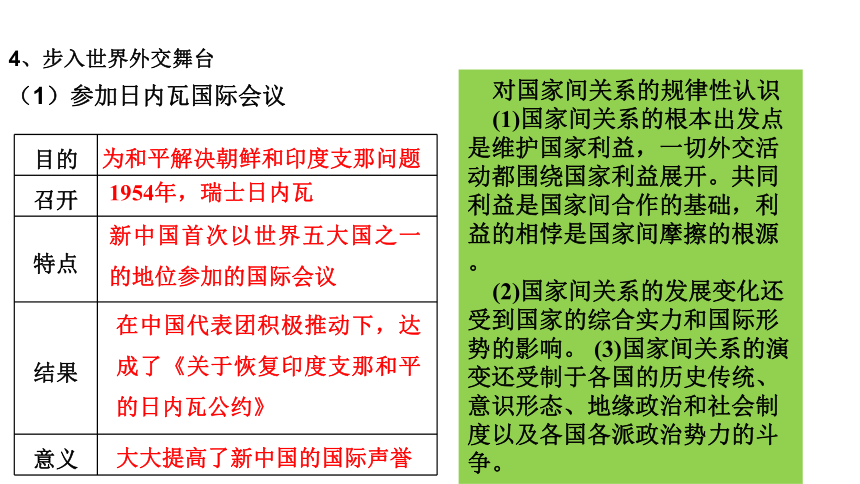

4、步入世界外交舞台

目的

召开

特点

结果

意义

(1)参加日内瓦国际会议

对国家间关系的规律性认识

(1)国家间关系的根本出发点是维护国家利益,一切外交活动都围绕国家利益展开。共同利益是国家间合作的基础,利益的相悖是国家间摩擦的根源。

(2)国家间关系的发展变化还受到国家的综合实力和国际形势的影响。

(3)国家间关系的演变还受制于各国的历史传统、意识形态、地缘政治和社会制度以及各国各派政治势力的斗争。

为和平解决朝鲜和印度支那问题

1954年,瑞士日内瓦

新中国首次以世界五大国之一的地位参加的国际会议

在中国代表团积极推动下,达成了《关于恢复印度支那和平的日内瓦公约》

大大提高了新中国的国际声誉

召开

特点

内容

结果

作用

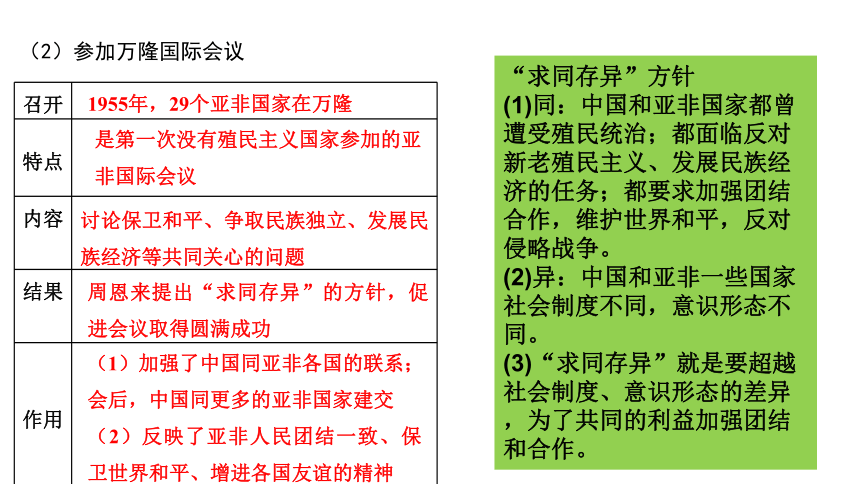

(2)参加万隆国际会议

“求同存异”方针

(1)同:中国和亚非国家都曾遭受殖民统治;都面临反对新老殖民主义、发展民族经济的任务;都要求加强团结合作,维护世界和平,反对侵略战争。

(2)异:中国和亚非一些国家社会制度不同,意识形态不同。

(3)“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

1955年,29个亚非国家在万隆

是第一次没有殖民主义国家参加的亚非国际会议

讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题

周恩来提出“求同存异”的方针,促进会议取得圆满成功

(1)加强了中国同亚非各国的联系;

会后,中国同更多的亚非国家建交

(2)反映了亚非人民团结一致、保卫世界和平、增进各国友谊的精神

平等性

革命性

结盟性

过渡性

新中国成立初期外交的特点

【重难点深化】

新中国的外交政策均建立在独立自主的和平外交方针的基础上,体现了新中国主张在平等的基础上发展外交关系

新中国成立初期确立的三大政策体现了与帝国主义针锋相对的斗争,表现出一种强烈的革命性

“一边倒”与苏联等国结盟,是新中国独立自主的和平外交政策的一大特点

其形成过程是从革命型外交向国家型外交过渡的过程,如和平共处五项原则的提出,逐渐摆脱了国家制度和意识形态的束缚,是新中国外交政策成熟的标志

1、(2021

山东卷·8)

1954年8月,毛泽东在接见英国工党代表团时指出:“我们这类国家,如中国和苏联,主要依靠国内市场,而不是国外市场。这并不是说不要国外联系,不做生意。不,需要联系,需要做生意,不要孤立。”他意在强调中国(

)

需要学习和借鉴西方经验

B.

经济建设要坚持自力更生

C.

应逐步放弃“一边倒”政策

D.

愿意开展对外经济交流

【答案】D

【解析】根据“我们这类国家,如中国和苏联,主要依靠国内市场,而不是国外市场。这并不是说不要国外联系,不做生意。不,需要联系,需要做生意,不要孤立。”可得出毛泽东强调中国在主要依靠国内市场的前提之下愿意开展对外经济交流,D项正确;ABC项从材料中不能得出,排除。

【典例剖析】

2、(2018·北京高考·19)抗美援朝战争进入对峙阶段后,1951年6月,苏联提议,五大国(苏联、法国、英国、美国、中华人民共和国)缔结和平公约。新中国政府也表示,如今国际上任何重大问题,如果没有苏联和新中国参加都无法解决。随后,美国同意和谈。这表明(

)

A.抗美援朝极大地提高了新中国的国际地位

B.社会主义阵营放弃与西方国家的冷战对峙

C.上述五大国在联合国中开始发挥决定作用

D.五大国缔结和约,实现了朝鲜半岛的统一

【答案】A

【解析】材料中反映了中国的国际地位提高,结合材料时间可知是因为中国参加抗美援朝战争并打败了美国,故A项正确;当时处于美苏冷战时期,社会主义阵营与西方资本主义国家并未放弃冷战对峙,故B项错误;联合国成立之初,被美国控制且材料中五大国不是联合国,故C项错误;材料只是提及五大国缔结朝鲜的和平公约,朝鲜半岛并未实现统一,故D项错误。

考点二、20世纪70年代以来的外交关系

【基础过关】

1、20世纪70年代的外交

(1)中国恢复在联合国的合法席位

原因

表现

意义

1971年,中国是“恢复”在联合国的合法席位,而不是“加入”联合国。

20世纪70年代中国国际地位提高;

广大发展中国家要求恢复中国在联合国的合法席位。

1971年10月,第26届联合国大会恢复中国在联合国的一切合法权利。

是中国外交的巨大胜利,有利于中国在国际事务中发挥更大的作用。

(2)中美关系的改善

背景

过程

影响

中美关系走向正常化并不等于中美建交。1979年,中美建交,中美关系实现完全正常化,正常化也并不意味着美国放弃压制中国的政策。

世界局势的重大变化使中美对改善关系有了共同的要求。

①1971年7月,基辛格秘密访问中国;

②1972年2月,尼克松总统访问中国,两国关系开始走向正常化;

③1978年12月,中美两国发表《中美建交联合公报》;

④1979年1月1日,中美两国正式建交。

①1972年中日建交

②在国际上掀起了一个同中国建交的热潮;

③打破了长期以来因美国遏制中国而形成的外交僵局。

三、新时期的外交建树

背景

表现

多边外交是指三个以上的国际关系行为体在常设的或特别的全球性或地区性的国际组织、国际会议中的互动。与多边外交相对立的概念是“双边外交”。多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。

(1)两极格局解体后,世界局势总体趋向缓和。

(2)中共十一届三中全会后,党的工作重心重新转移到经济建设上来。

(1)开展以联合国为中心的多边外交

(2)中国积极参与地区性国际组织的外交活动

(3)参与多边经济领域的外交活动

(4)中国积极发展与周边国家的睦邻友好关系,以建设和平的周边环境。

(5)进入新时代,中国积极发展全球伙伴关系,推动构建人类命运共同体。

【重难点深化】

时间

政策

原因

新中国外交政策的调整及原因

20世纪50年代

20世纪60年代

20世纪70年代

20世纪80年代至今

联苏反美,即“一边倒”

两极格局对立,帝国主义国家敌视、封锁、包围中国。

反苏反美,即“两个拳头打人”

1959年,中苏关系恶化,美国依然敌视中国

“联美遏苏”,即“一条线,一大片”

中苏关系恶化,美国对华政策的调整

全面发展对外友好关系,即“全方位”外交

世界多极化趋势明显,和平与发展成为时代的主流。党和国家的工作重心转移到现代化建设上来

1、(2021浙江卷·15)2005年11月,新中国成立以来规模最大、堪称中非合作典范的中非峰会在北京召开。与会领导人郑重宣示,建立和发展“政治上平等互信、经济上合作共赢、文化上交流互鉴”的中非新型战略伙伴关系。回顾历史,下列项中,体现中非友好交往、团结合作的史实有(

)

①1954年,日内瓦协议达成,结束法国在印度支那地区的殖民战争

②20世纪五六十年代,中国与非洲民族独立国家掀起建交高潮

③奉行独立自主和非集团的宗旨和原则的不结盟运动诞生

④阿尔及利亚等国支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

【答案】C

【解析】1954年,日内瓦会议上周恩来提出六点建设性意见,推动了会议的进展,最终达成《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》,缓和了亚洲和世界的紧张局势,没体现中非友好交往、团结合作,故①错误;20世纪五六十年代,中国与非洲民族独立国家掀起建交高潮,是中非友好交往、团结合作的体现,故②正确;不结盟运动(亚非拉)诞生标志着第三世界的崛起,没体现中非友好交往、团结合作,故③错误;阿尔及利亚等国支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位,是中非友好交往、团结合作的体现,故④正确,选择C项符合题意。

【典例剖析】

2.(2019·江苏高考·13)美国前国务卿基辛格在回忆录中指出:“中国和美国在七十年代初谋求和解,这是世界环境所决定的。”当时的“世界环境”是(

)

A.中国重返联合国改变了美苏对峙格局

B.社会制度和国家利益的矛盾基本消除

C.世界政治格局多极化的趋势已经出现

D.中美苏成为决定国际关系的主要力量

【答案】C

【解析】20世纪六七十年代的国际政治格局是多极化趋势出现,因此中美关系缓和一定程度上受到世界政治多极化的影响,故C项正确;中国重返联合国冲击了美苏两极格局,没有改变美苏对峙格局,故A项错误;社会制度和国家利益的矛盾无法消除,故B项错误;70年代,决定国际关系的主要力量是美苏,中国还没有强大到能决定国际关系,故D项错误。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第7单元

现代中国的对外关系

【单元框图】

【时空坐标】

考点一、新中国初期的外交

【基础过关】

1、背景

国际

国内

近代中国外交的基本特征是:不平等、不独立、屈辱、无自主权。

在对外态度上,既蔑视西方列强又深深恐惧之;在对外交涉的过程中,大多未能摆脱始争终让的结局:

在对外交涉时,很难摆脱内外双重困境,外部强敌入侵与内部不同政治派别相互倾轧;

在外交活动情感上,在饱含屈辱的同时,也始终保持着不屈不挠的抗争精神;

在外交进程的演进上,既被动因应又在一定程度上借鉴西方先进的外交策略等而渐次成熟。

有利形势

不利形势

历史

现实

资本主义阵营削弱;社会主义阵营壮大;亚非拉大批民族国家独立。

以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营之间的对立和激烈斗争;帝国主义国家敌视、封锁、包围中国。

新中国是在半殖民地半封建社会基础上建立的,帝国主义与旧中国存在不平等的外交关系,而且在华有特权和不正当势力。

建国之初,百废待兴,基础薄弱,综合国力不强。

2、政策:独立自主的和平外交政策。

内容

含义

意义

“一边倒”的外交方针和奉行独立自主的外交政策并不矛盾,因为它的最终目的是捍卫新中国的独立和主权,并不是盲目地顺从苏联而不维护我国的国家利益。

另起

炉灶

打扫干

净屋子

再请客

一边

倒

不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,要另行建立新的平等外交关系。

改变了中国半殖民地的地位,在国际交往中独立自主

先清除帝国主义在华残余势力和一切特权,再考虑与西方国家建交。

巩固了新中国的独立和主权,为与世界各国建立平等互利的外交关系奠定了基础。

中国政府坚定地站在社会主义阵营一边

使新中国不致处于孤立地位

目的

提出

内容

意义

3、外交政策的成熟:和平共处五项原则

积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。

(1)1953年12月,周恩来接见印度代表团时首次提出。

(2)1954年,周恩来与印度、缅甸两国总理同意将其作为指导中印、中缅关系的基本原则。

互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

成为解决国与国之间问题的基本准则,标志着新中国外交的成熟。

4、步入世界外交舞台

目的

召开

特点

结果

意义

(1)参加日内瓦国际会议

对国家间关系的规律性认识

(1)国家间关系的根本出发点是维护国家利益,一切外交活动都围绕国家利益展开。共同利益是国家间合作的基础,利益的相悖是国家间摩擦的根源。

(2)国家间关系的发展变化还受到国家的综合实力和国际形势的影响。

(3)国家间关系的演变还受制于各国的历史传统、意识形态、地缘政治和社会制度以及各国各派政治势力的斗争。

为和平解决朝鲜和印度支那问题

1954年,瑞士日内瓦

新中国首次以世界五大国之一的地位参加的国际会议

在中国代表团积极推动下,达成了《关于恢复印度支那和平的日内瓦公约》

大大提高了新中国的国际声誉

召开

特点

内容

结果

作用

(2)参加万隆国际会议

“求同存异”方针

(1)同:中国和亚非国家都曾遭受殖民统治;都面临反对新老殖民主义、发展民族经济的任务;都要求加强团结合作,维护世界和平,反对侵略战争。

(2)异:中国和亚非一些国家社会制度不同,意识形态不同。

(3)“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

1955年,29个亚非国家在万隆

是第一次没有殖民主义国家参加的亚非国际会议

讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题

周恩来提出“求同存异”的方针,促进会议取得圆满成功

(1)加强了中国同亚非各国的联系;

会后,中国同更多的亚非国家建交

(2)反映了亚非人民团结一致、保卫世界和平、增进各国友谊的精神

平等性

革命性

结盟性

过渡性

新中国成立初期外交的特点

【重难点深化】

新中国的外交政策均建立在独立自主的和平外交方针的基础上,体现了新中国主张在平等的基础上发展外交关系

新中国成立初期确立的三大政策体现了与帝国主义针锋相对的斗争,表现出一种强烈的革命性

“一边倒”与苏联等国结盟,是新中国独立自主的和平外交政策的一大特点

其形成过程是从革命型外交向国家型外交过渡的过程,如和平共处五项原则的提出,逐渐摆脱了国家制度和意识形态的束缚,是新中国外交政策成熟的标志

1、(2021

山东卷·8)

1954年8月,毛泽东在接见英国工党代表团时指出:“我们这类国家,如中国和苏联,主要依靠国内市场,而不是国外市场。这并不是说不要国外联系,不做生意。不,需要联系,需要做生意,不要孤立。”他意在强调中国(

)

需要学习和借鉴西方经验

B.

经济建设要坚持自力更生

C.

应逐步放弃“一边倒”政策

D.

愿意开展对外经济交流

【答案】D

【解析】根据“我们这类国家,如中国和苏联,主要依靠国内市场,而不是国外市场。这并不是说不要国外联系,不做生意。不,需要联系,需要做生意,不要孤立。”可得出毛泽东强调中国在主要依靠国内市场的前提之下愿意开展对外经济交流,D项正确;ABC项从材料中不能得出,排除。

【典例剖析】

2、(2018·北京高考·19)抗美援朝战争进入对峙阶段后,1951年6月,苏联提议,五大国(苏联、法国、英国、美国、中华人民共和国)缔结和平公约。新中国政府也表示,如今国际上任何重大问题,如果没有苏联和新中国参加都无法解决。随后,美国同意和谈。这表明(

)

A.抗美援朝极大地提高了新中国的国际地位

B.社会主义阵营放弃与西方国家的冷战对峙

C.上述五大国在联合国中开始发挥决定作用

D.五大国缔结和约,实现了朝鲜半岛的统一

【答案】A

【解析】材料中反映了中国的国际地位提高,结合材料时间可知是因为中国参加抗美援朝战争并打败了美国,故A项正确;当时处于美苏冷战时期,社会主义阵营与西方资本主义国家并未放弃冷战对峙,故B项错误;联合国成立之初,被美国控制且材料中五大国不是联合国,故C项错误;材料只是提及五大国缔结朝鲜的和平公约,朝鲜半岛并未实现统一,故D项错误。

考点二、20世纪70年代以来的外交关系

【基础过关】

1、20世纪70年代的外交

(1)中国恢复在联合国的合法席位

原因

表现

意义

1971年,中国是“恢复”在联合国的合法席位,而不是“加入”联合国。

20世纪70年代中国国际地位提高;

广大发展中国家要求恢复中国在联合国的合法席位。

1971年10月,第26届联合国大会恢复中国在联合国的一切合法权利。

是中国外交的巨大胜利,有利于中国在国际事务中发挥更大的作用。

(2)中美关系的改善

背景

过程

影响

中美关系走向正常化并不等于中美建交。1979年,中美建交,中美关系实现完全正常化,正常化也并不意味着美国放弃压制中国的政策。

世界局势的重大变化使中美对改善关系有了共同的要求。

①1971年7月,基辛格秘密访问中国;

②1972年2月,尼克松总统访问中国,两国关系开始走向正常化;

③1978年12月,中美两国发表《中美建交联合公报》;

④1979年1月1日,中美两国正式建交。

①1972年中日建交

②在国际上掀起了一个同中国建交的热潮;

③打破了长期以来因美国遏制中国而形成的外交僵局。

三、新时期的外交建树

背景

表现

多边外交是指三个以上的国际关系行为体在常设的或特别的全球性或地区性的国际组织、国际会议中的互动。与多边外交相对立的概念是“双边外交”。多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。

(1)两极格局解体后,世界局势总体趋向缓和。

(2)中共十一届三中全会后,党的工作重心重新转移到经济建设上来。

(1)开展以联合国为中心的多边外交

(2)中国积极参与地区性国际组织的外交活动

(3)参与多边经济领域的外交活动

(4)中国积极发展与周边国家的睦邻友好关系,以建设和平的周边环境。

(5)进入新时代,中国积极发展全球伙伴关系,推动构建人类命运共同体。

【重难点深化】

时间

政策

原因

新中国外交政策的调整及原因

20世纪50年代

20世纪60年代

20世纪70年代

20世纪80年代至今

联苏反美,即“一边倒”

两极格局对立,帝国主义国家敌视、封锁、包围中国。

反苏反美,即“两个拳头打人”

1959年,中苏关系恶化,美国依然敌视中国

“联美遏苏”,即“一条线,一大片”

中苏关系恶化,美国对华政策的调整

全面发展对外友好关系,即“全方位”外交

世界多极化趋势明显,和平与发展成为时代的主流。党和国家的工作重心转移到现代化建设上来

1、(2021浙江卷·15)2005年11月,新中国成立以来规模最大、堪称中非合作典范的中非峰会在北京召开。与会领导人郑重宣示,建立和发展“政治上平等互信、经济上合作共赢、文化上交流互鉴”的中非新型战略伙伴关系。回顾历史,下列项中,体现中非友好交往、团结合作的史实有(

)

①1954年,日内瓦协议达成,结束法国在印度支那地区的殖民战争

②20世纪五六十年代,中国与非洲民族独立国家掀起建交高潮

③奉行独立自主和非集团的宗旨和原则的不结盟运动诞生

④阿尔及利亚等国支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

【答案】C

【解析】1954年,日内瓦会议上周恩来提出六点建设性意见,推动了会议的进展,最终达成《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》,缓和了亚洲和世界的紧张局势,没体现中非友好交往、团结合作,故①错误;20世纪五六十年代,中国与非洲民族独立国家掀起建交高潮,是中非友好交往、团结合作的体现,故②正确;不结盟运动(亚非拉)诞生标志着第三世界的崛起,没体现中非友好交往、团结合作,故③错误;阿尔及利亚等国支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位,是中非友好交往、团结合作的体现,故④正确,选择C项符合题意。

【典例剖析】

2.(2019·江苏高考·13)美国前国务卿基辛格在回忆录中指出:“中国和美国在七十年代初谋求和解,这是世界环境所决定的。”当时的“世界环境”是(

)

A.中国重返联合国改变了美苏对峙格局

B.社会制度和国家利益的矛盾基本消除

C.世界政治格局多极化的趋势已经出现

D.中美苏成为决定国际关系的主要力量

【答案】C

【解析】20世纪六七十年代的国际政治格局是多极化趋势出现,因此中美关系缓和一定程度上受到世界政治多极化的影响,故C项正确;中国重返联合国冲击了美苏两极格局,没有改变美苏对峙格局,故A项错误;社会制度和国家利益的矛盾无法消除,故B项错误;70年代,决定国际关系的主要力量是美苏,中国还没有强大到能决定国际关系,故D项错误。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录