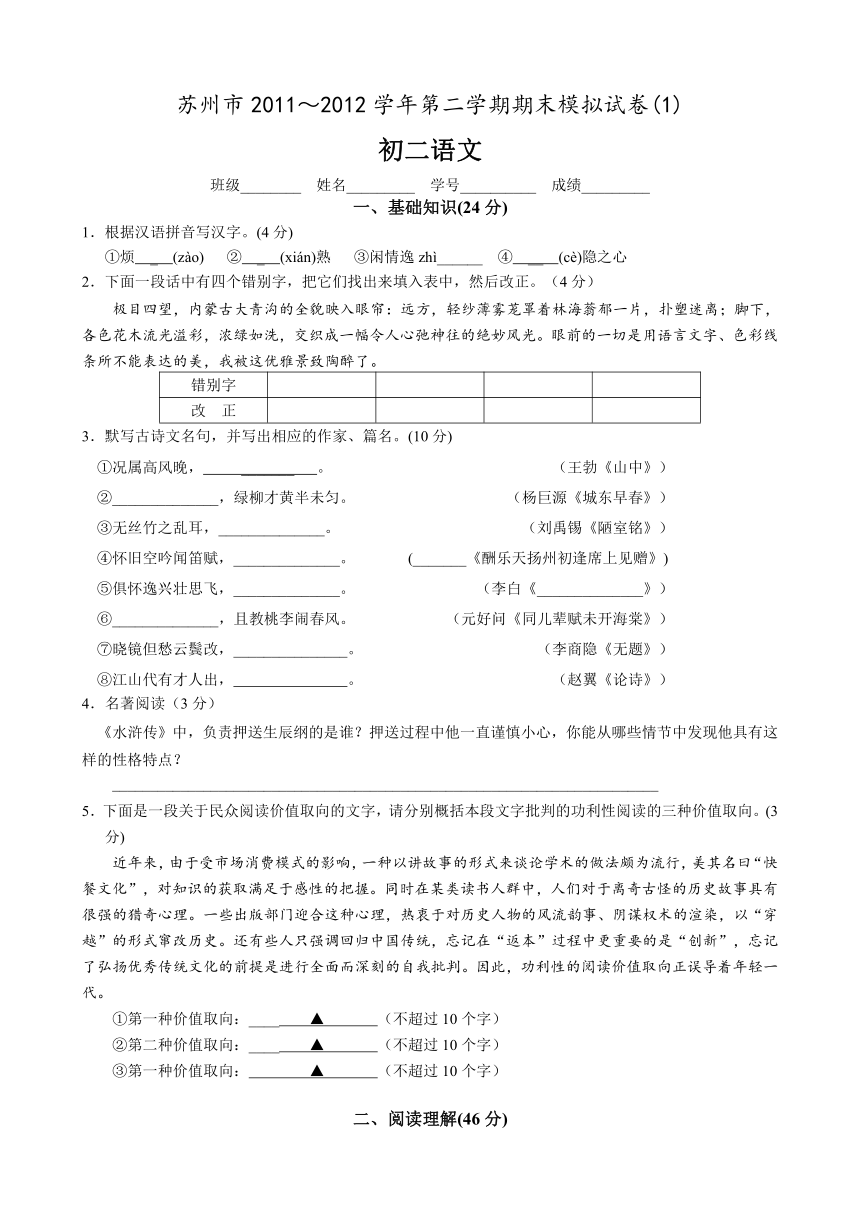

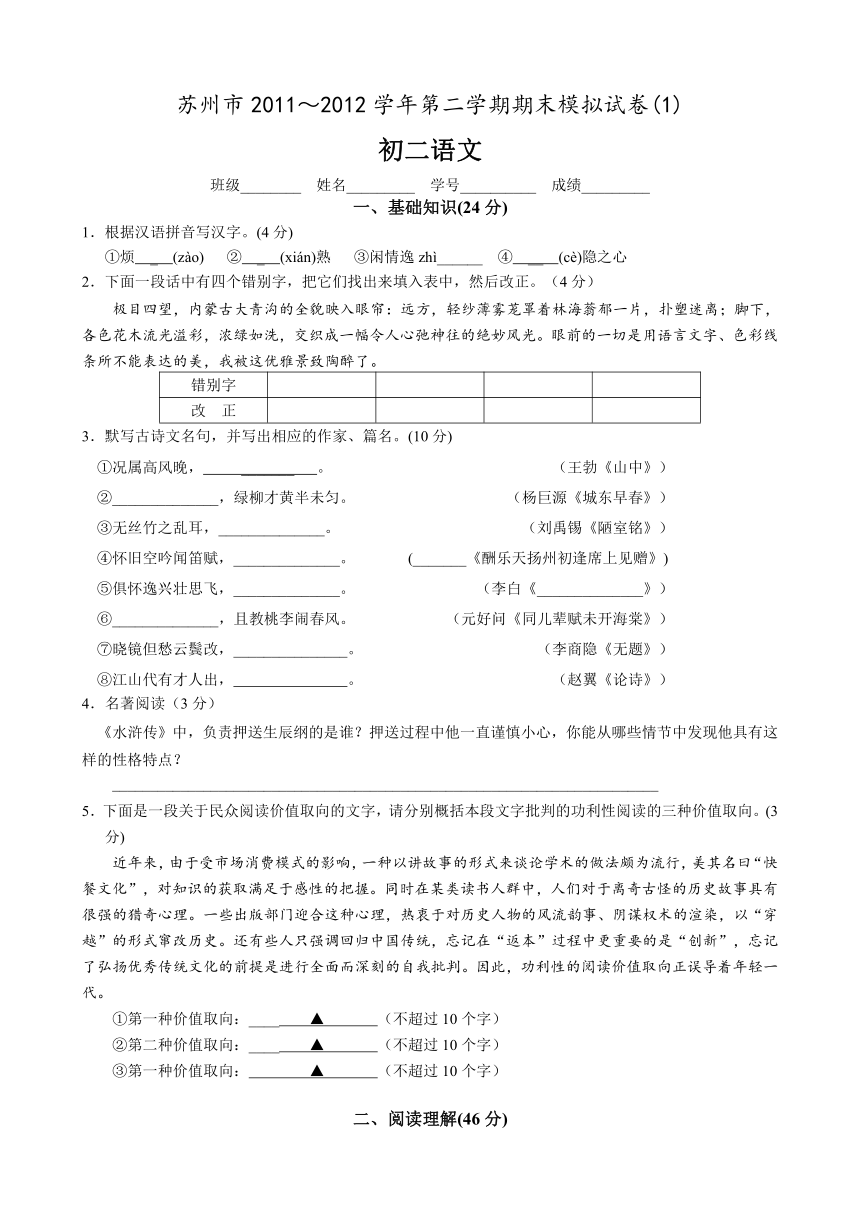

苏州市2011~2012学年第二学期期末模拟试卷(1) 初二语文

文档属性

| 名称 | 苏州市2011~2012学年第二学期期末模拟试卷(1) 初二语文 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-06-09 09:14:38 | ||

图片预览

文档简介

苏州市2011~2012学年第二学期期末模拟试卷(1)

初二语文

班级________ 姓名_________ 学号__________ 成绩_________

一、基础知识(24分)

1.根据汉语拼音写汉字。(4分)

①烦 _ (zào) ② _ (xián)熟 ③闲情逸zhì______ ④ __ (cè)隐之心

2.下面一段话中有四个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。(4分)

极目四望,内蒙古大青沟的全貌映入眼帘:远方,轻纱薄雾茏罩着林海蓊郁一片,扑塑迷离;脚下,各色花木流光溢彩,浓绿如洗,交织成一幅令人心弛神往的绝妙风光。眼前的一切是用语言文字、色彩线条所不能表达的美,我被这优雅景致陶醉了。

错别字

改 正

3.默写古诗文名句,并写出相应的作家、篇名。(10分)

①况属高风晚, _______ 。 (王勃《山中》)

②______________,绿柳才黄半未匀。 (杨巨源《城东早春》)

③无丝竹之乱耳,______________。 (刘禹锡《陋室铭》)

④怀旧空吟闻笛赋,______________。 (_______《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑤俱怀逸兴壮思飞,______________。 (李白《______________》)

⑥______________,且教桃李闹春风。 (元好问《同儿辈赋未开海棠》)

⑦晓镜但愁云鬓改,_______________。 (李商隐《无题》)

⑧江山代有才人出, 。 (赵翼《论诗》)

4.名著阅读(3分)

《水浒传》中,负责押送生辰纲的是谁?押送过程中他一直谨慎小心,你能从哪些情节中发现他具有这样的性格特点?

________________________________________________________________________

5.下面是一段关于民众阅读价值取向的文字,请分别概括本段文字批判的功利性阅读的三种价值取向。(3分)

近年来,由于受市场消费模式的影响,一种以讲故事的形式来谈论学术的做法颇为流行,美其名曰“快餐文化”,对知识的获取满足于感性的把握。同时在某类读书人群中,人们对于离奇古怪的历史故事具有很强的猎奇心理。一些出版部门迎合这种心理,热衷于对历史人物的风流韵事、阴谋权术的渲染,以“穿越”的形式窜改历史。还有些人只强调回归中国传统,忘记在“返本”过程中更重要的是“创新”,忘记了弘扬优秀传统文化的前提是进行全面而深刻的自我批判。因此,功利性的阅读价值取向正误导着年轻一代。

①第一种价值取向:____ ▲ (不超过10个字)

②第二种价值取向:____ ▲ (不超过10个字)

③第一种价值取向: ▲ (不超过10个字)

二、阅读理解(46分)

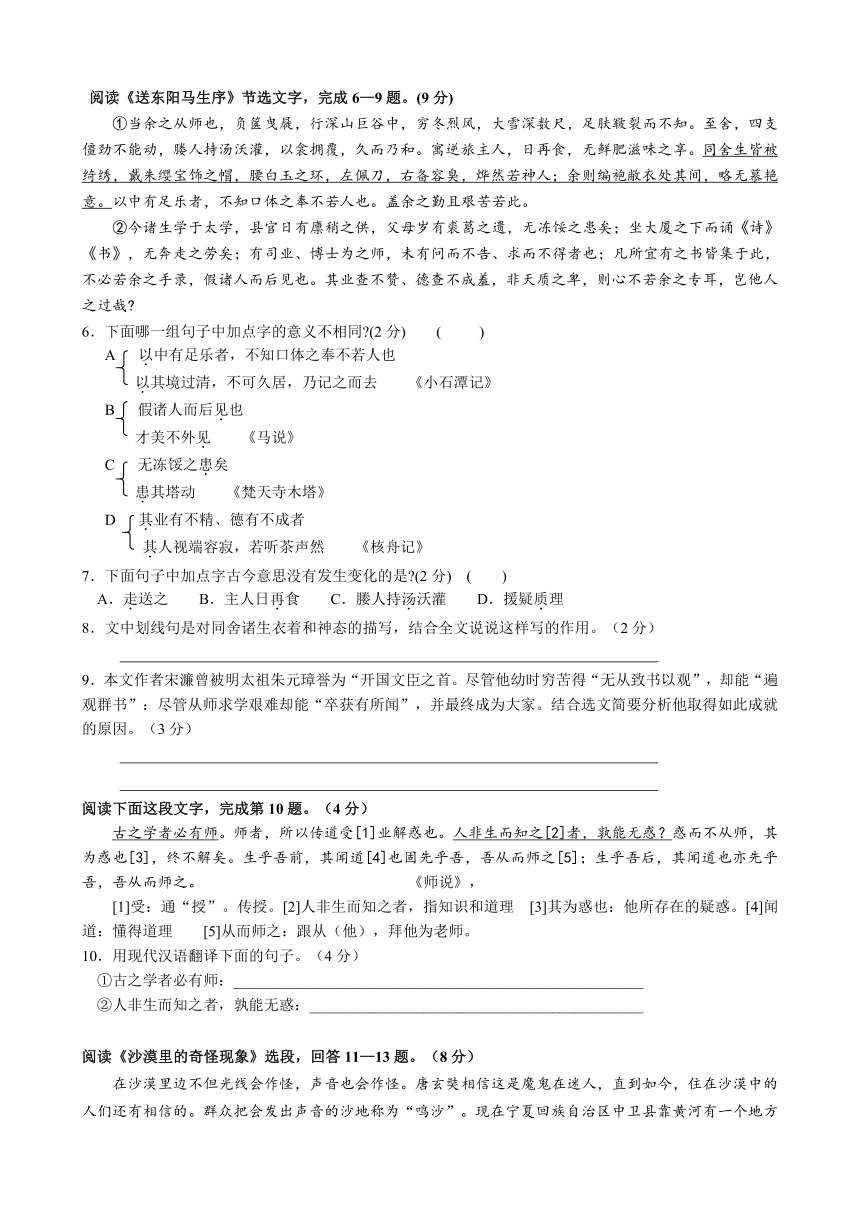

阅读《送东阳马生序》节选文字,完成6—9题。(9分)

①当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则编袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰苦若此。

②今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业查不赞、德查不成羞,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉

6.下面哪一组句子中加点字的意义不相同 (2分) ( )

A 以中有足乐者,不知口体之奉不若人也

以其境过清,不可久居,乃记之而去 《小石潭记》

B 假诸人而后见也

才美不外见 《马说》

C 无冻馁之患矣

患其塔动 《梵天寺木塔》

D 其业有不精、德有不成者

其人视端容寂,若听茶声然 《核舟记》

7.下面句子中加点字古今意思没有发生变化的是 (2分) ( )

A.走送之 B.主人日再食 C.媵人持汤沃灌 D.援疑质理

8.文中划线句是对同舍诸生衣着和神态的描写,结合全文说说这样写的作用。(2分)

9.本文作者宋濂曾被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首。尽管他幼时穷苦得“无从致书以观”,却能“遍观群书”:尽管从师求学艰难却能“卒获有所闻”,并最终成为大家。结合选文简要分析他取得如此成就的原因。(3分)

阅读下面这段文字,完成第10题。(4分)

古之学者必有师。师者,所以传道受[1]业解惑也。人非生而知之[2]者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也[3],终不解矣。生乎吾前,其闻道[4]也固先乎吾,吾从而师之[5];生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。 《师说》,

[1]受:通“授”。传授。[2]人非生而知之者,指知识和道理 [3]其为惑也:他所存在的疑惑。[4]闻道:懂得道理 [5]从而师之:跟从(他),拜他为老师。

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

①古之学者必有师:______________________________________________________

②人非生而知之者,孰能无惑:____________________________________________

阅读《沙漠里的奇怪现象》选段,回答11—13题。(8分)

在沙漠里边不但光线会作怪,声音也会作怪。唐玄奘相信这是魔鬼在迷人,直到如今,住在沙漠中的人们还有相信的。群众把会发出声音的沙地称为“鸣沙”。现在宁夏回族自治区中卫县靠黄河有一个地方叫鸣沙山,即沙坡头地方,科学院和铁道部等机关在这里设有治沙站。站的后面便是腾格里沙漠。沙漠在此处已紧逼黄河河岸,沙高约一百米,沙坡面南座北,中呈凹形,有很多泉水涌出。这块沙地向来是人们崇拜的对象。据说,每逢农历端阳节,男男女女便在鸣沙山上聚会,然后纷纷顺着山坡翻滚下来。这时候沙子便发生轰隆隆的巨响,像打雷一样。两年前我和五、六个同志曾经走到这呜沙山顶上慢慢滚下来,果然听到隆隆之声,好像远处汽车在行走似的。据一些专家的意见,只要沙漠面部的沙子是细沙而干燥,含有大量石英,被太阳晒得火热后,经风的吹拂或人马的走动,沙粒移动磨擦起来便会发出声音,这便是呜沙。古人说:“见怪不怪,其怪自败。”沙漠里的一切怪异现象,其实都是可以用科学道理来说明的。

11.选文首句在结构上有什么作用?(2分)

12.这段文字说明了沙漠里的什么怪异现象?产生这一现象的条件有哪些?(3分)

13.说明文语言一般要求准确平实,本段文字中却使用了两个比喻句,谈谈你的理解。

(3分)

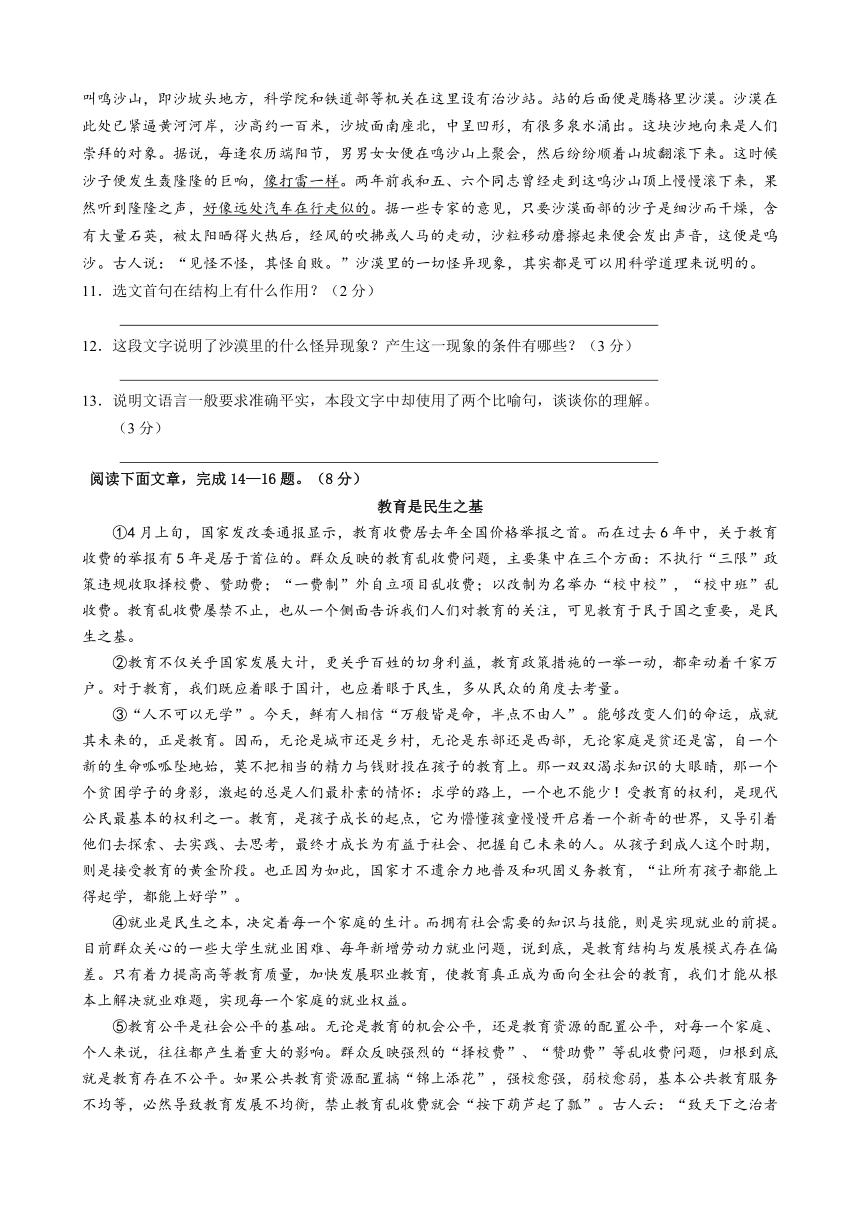

阅读下面文章,完成14—16题。(8分)

教育是民生之基

①4月上旬,国家发改委通报显示,教育收费居去年全国价格举报之首。而在过去6年中,关于教育收费的举报有5年是居于首位的。群众反映的教育乱收费问题,主要集中在三个方面:不执行“三限”政策违规收取择校费、赞助费;“一费制”外自立项目乱收费;以改制为名举办“校中校”,“校中班”乱收费。教育乱收费屡禁不止,也从一个侧面告诉我们人们对教育的关注,可见教育于民于国之重要,是民生之基。

②教育不仅关乎国家发展大计,更关乎百姓的切身利益,教育政策措施的一举一动,都牵动着千家万户。对于教育,我们既应着眼于国计,也应着眼于民生,多从民众的角度去考量。

③“人不可以无学”。今天,鲜有人相信“万般皆是命,半点不由人”。能够改变人们的命运,成就其未来的,正是教育。因而,无论是城市还是乡村,无论是东部还是西部,无论家庭是贫还是富,自一个新的生命呱呱坠地始,莫不把相当的精力与钱财投在孩子的教育上。那一双双渴求知识的大眼睛,那一个个贫困学子的身影,激起的总是人们最朴素的情怀:求学的路上,一个也不能少!受教育的权利,是现代公民最基本的权利之一。教育,是孩子成长的起点,它为懵懂孩童慢慢开启着一个新奇的世界,又导引着他们去探索、去实践、去思考,最终才成长为有益于社会、把握自己未来的人。从孩子到成人这个时期,则是接受教育的黄金阶段。也正因为如此,国家才不遗余力地普及和巩固义务教育,“让所有孩子都能上得起学,都能上好学”。

④就业是民生之本,决定着每一个家庭的生计。而拥有社会需要的知识与技能,则是实现就业的前提。目前群众关心的一些大学生就业困难、每年新增劳动力就业问题,说到底,是教育结构与发展模式存在偏差。只有着力提高高等教育质量,加快发展职业教育,使教育真正成为面向全社会的教育,我们才能从根本上解决就业难题,实现每一个家庭的就业权益。

⑤教育公平是社会公平的基础。无论是教育的机会公平,还是教育资源的配置公平,对每一个家庭、个人来说,往往都产生着重大的影响。群众反映强烈的“择校费”、“赞助费”等乱收费问题,归根到底就是教育存在不公平。如果公共教育资源配置搞“锦上添花”,强校愈强,弱校愈弱,基本公共教育服务不均等,必然导致教育发展不均衡,禁止教育乱收费就会“按下葫芦起了瓢”。古人云:“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校。”今天,比这个“人才”概念包容更广的人力资源,已成为第一资源,比这个“教化”涵义更丰的教育,已是民心所系,民生之基。

我们应该为此做出努力也应该有所作为。

14.本文的中心论点是什么?(2分)

15.文中第⑤段中加点词“锦上添花”是什么意思?(2分)

16.作者从哪几个方面有力论证了“教育于民于国之重要,是民生之基”?(4分)

阅读下列文章,完成17—21题。(17分)

春之怀谷

张晓风

①春天必然曾经是这样的:从绿意内敛的山头,一把雪再也撑不住了,噗嗤的一声,将冷面笑成花面,一首澌澌然的歌便从云端唱到山麓,从山麓唱到低低的荒村,唱入篱落,唱入一只小鸭的黄蹼,唱入软溶溶的春泥——软如一床新翻的棉被的春泥。

②那样娇,那样敏感,却又那样混沌无涯。一声雷,可以无端地惹哭满天的云,一阵杜鹃啼,可以斗急了一城的杜鹃花。一阵风起,每一棵柳都吟出一则则白茫茫、虚飘飘、说也说不清、听也听不清的飞絮,每一丝飞絮都是一株柳的分号。反正,春天就是这样的不讲理、不逻辑,而仍可以让人心平气和。

③春天必然曾经是这样的:满塘叶黯花残的桔梗抵死苦守一截老根,北地里千宅万户的屋梁受尽风欺雪扰,犹自温柔地抱着一团小小的空虚的燕巢。然后,忽然有一天,桃花把所有的山村水廓都攻陷了,柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了——春天有如旌旗鲜明的王师,因为长期虔诚的企盼祝祷而美丽起来。

④而关于春天的名字,必然曾经有这样的一段故事:在《诗经》之前,在《尚书》之前,在仓颉造字之前,一只小羊在啮草时猛然感到的多汁,一个孩子在放风筝时猛然感到的飞腾,一双患风湿痛的腿在猛然间感到的舒活,千千万万双素手在溪畔在江畔浣纱时猛然感到的水的血脉……当他们惊讶地奔走互告的时候,他们决定将嘴噘成吹口哨的形状,用一种愉快的耳语的声量来为这季节命名——“春”。

⑤鸟又可以开始丈量天空了。有的负责丈量天的蓝度,有的负责丈量天的透明度,有的负责用双翼丈量天的高度和深度。而所有的乌全不是好的数学家,他们吱吱喳喳地算了又算,核了又核,终于还是不敢宣布统计数字。

⑥至于所有的花,已交给蝴蝶去数。所有的蕊,交给蜜蜂去编册。所有的树,交给风去纵宠。而风,交给檐前的老风铃去一一记忆、一一垂询。

⑦春天必然曾经是这样的,或者,在什么地方,它仍然是这样的吧?穿越烟囱与烟囱的黑森林,我想走访那踯躅在湮远年代中的春天。

17.文章第一段从哪些角度描绘春天的?试做简要分析。(3分)

_________________________ _____▲_______________________________________

18.作者笔下的春天有什么特点?是从哪些景象中体现出来的?请分点归纳。(3分)

_________________________ _____▲_______________________________________

19.说说下面两句话运用了什么修辞,写出了景物怎样的景象。(4分)

(1)噗嗤的一声,将冷脸笑成花面。

(2)一阵杜鹃啼,可以斗急了一城的杜鹃花。

_________________________ _____▲_______________________________________

20.文章多次山现“春天必然曾经是这样的”这一句话,请你揣摩作者这样安排的作用。(3分)

_________________________ _____▲_______________________________________

21.文章结尾说“穿越烟囱与烟肉的黑森林,我想走访那踯躅在湮远年代中的春天”,请联系全文,简要分析结尾段的表达作用。(4分)

_________________________ _____▲_______________________________________

三、写作(60分)

22.

我们的生命由无数个一刻组成,总有那么一刻,让你铭刻在心,甚至终身难忘。那一刻,或许让你欢欣鼓舞,或许让你黯然神伤,或许让你振奋激越,或者让你感动欣慰……

请以“让我记住这一刻”为题写一篇文章。

要求:

①将题目抄在答题卡上;

②除诗歌、剧本以外文体不限;

③不要少于600字;

④文中不要出现(或暗示)本人的姓名、校名。

参考答案

1.①躁 ②娴 ③致 ④恻

2.

错别字 茏 塑 弛 优

改 正 笼 朔 驰 幽

3.略

4.押送生辰纲的负责人是杨志,他为人谨慎小心,具体表现在:要求把押送生辰纲的队伍装扮成普通运货的商人和脚夫;押送的路线选取大路走;走山路的时候尽管天气酷热仍然选大白天赶路;拒绝吃陌生人的枣子;不肯喝来路不明的酒贩的酒。

5.①满足于感性地获取知识;②迎合猎奇心理;③忘记在自我批判中创新。

6.A

7.D

8.细致描绘诸舍生的条件优越,同我的绲袍敝衣形成对比,强调作者一心向学(以读书为唯一乐趣\勤奋刻苦),勉励马生珍惜现有读书条件。

9.嗜学\勤奋刻苦\虚心好学\以读书为唯一乐趣(答出三点即可满分)

10.①古代求学的人一定有老师。②人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑

11.承上启下,交代本段将说明沙漠里的声音现象。

12.鸣沙 (1)面部沙子细而干燥,(2)含有大量石英,(3)晒得火热,(4)沙粒移动摩擦。

13.这里运用了打比方的说明方法,形象说明沙子鸣响的巨大声音。

14.教育是民生之基。(或教育于民于国之重要,是民生之基。)

15.指在公共教育资源的配置上倾向好的学校、强的学校,而对差一些、弱一些的学校

不管不顾,这样就使“强校愈强,弱校愈弱”。(意对即可)

16.①教育不仅关乎国家发展大计,更关乎百姓的切身利益。②教育能够改变人们的命运,成就其未来。③拥有社会需要的知识与技能,则是实现就业的前提。④教育公平是社会公平的基础。

17.从视觉、听觉、触觉的角度写春天。“一把雪再也撑不住了,噗嗤一声,将冷面笑成花面”从视觉写出了春回大地、冰雪消融的景象;“一首澌澌然的歌便从云端唱到山麓”从听觉写出了溪流欢唱的景象;“软如一床新翻的棉被的春泥”从触觉写出了泥土酥软、温暖与芬芳。

18.①春雨、春花“惹”、“斗急”、“不讲理”等体现春天的娇俏可爱(或“顽皮活泼”);②桃花“攻陷”、柳树“控制”,蜂飞蝶舞等体现春天的生意盎然(或“活力四射、生机蓬勃”);③桃红柳绿体现春天的明媚美丽。

19.①运用比喻,写出了山上积雪消融,色彩斑杂的景象;

②运用拟人,“急”宇写出了杜鹃花竞相开放的景象。

20.从结构上看,串联起全文内容,使对古之春天的怀念成为文章的抒情线索:从内容上看,用带有怀念追思的感彩的句子扣题,从侧面暗示了主题。

21.从结构上看,“春天必然曾经是这样的”一句收柬全文,“走访那踯躅在湮远年代中的春天”照应题目“春之怀古”;从内容上看,作者一反前文中的欢快喜悦,塑造了“黑森林”这一物象,与前文形成鲜明的对比,表达出作者对“湮远年代中的春天”的向往、怀念和对现实被污染了的春天的否定。

22.略

初二语文

班级________ 姓名_________ 学号__________ 成绩_________

一、基础知识(24分)

1.根据汉语拼音写汉字。(4分)

①烦 _ (zào) ② _ (xián)熟 ③闲情逸zhì______ ④ __ (cè)隐之心

2.下面一段话中有四个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。(4分)

极目四望,内蒙古大青沟的全貌映入眼帘:远方,轻纱薄雾茏罩着林海蓊郁一片,扑塑迷离;脚下,各色花木流光溢彩,浓绿如洗,交织成一幅令人心弛神往的绝妙风光。眼前的一切是用语言文字、色彩线条所不能表达的美,我被这优雅景致陶醉了。

错别字

改 正

3.默写古诗文名句,并写出相应的作家、篇名。(10分)

①况属高风晚, _______ 。 (王勃《山中》)

②______________,绿柳才黄半未匀。 (杨巨源《城东早春》)

③无丝竹之乱耳,______________。 (刘禹锡《陋室铭》)

④怀旧空吟闻笛赋,______________。 (_______《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑤俱怀逸兴壮思飞,______________。 (李白《______________》)

⑥______________,且教桃李闹春风。 (元好问《同儿辈赋未开海棠》)

⑦晓镜但愁云鬓改,_______________。 (李商隐《无题》)

⑧江山代有才人出, 。 (赵翼《论诗》)

4.名著阅读(3分)

《水浒传》中,负责押送生辰纲的是谁?押送过程中他一直谨慎小心,你能从哪些情节中发现他具有这样的性格特点?

________________________________________________________________________

5.下面是一段关于民众阅读价值取向的文字,请分别概括本段文字批判的功利性阅读的三种价值取向。(3分)

近年来,由于受市场消费模式的影响,一种以讲故事的形式来谈论学术的做法颇为流行,美其名曰“快餐文化”,对知识的获取满足于感性的把握。同时在某类读书人群中,人们对于离奇古怪的历史故事具有很强的猎奇心理。一些出版部门迎合这种心理,热衷于对历史人物的风流韵事、阴谋权术的渲染,以“穿越”的形式窜改历史。还有些人只强调回归中国传统,忘记在“返本”过程中更重要的是“创新”,忘记了弘扬优秀传统文化的前提是进行全面而深刻的自我批判。因此,功利性的阅读价值取向正误导着年轻一代。

①第一种价值取向:____ ▲ (不超过10个字)

②第二种价值取向:____ ▲ (不超过10个字)

③第一种价值取向: ▲ (不超过10个字)

二、阅读理解(46分)

阅读《送东阳马生序》节选文字,完成6—9题。(9分)

①当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则编袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰苦若此。

②今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业查不赞、德查不成羞,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉

6.下面哪一组句子中加点字的意义不相同 (2分) ( )

A 以中有足乐者,不知口体之奉不若人也

以其境过清,不可久居,乃记之而去 《小石潭记》

B 假诸人而后见也

才美不外见 《马说》

C 无冻馁之患矣

患其塔动 《梵天寺木塔》

D 其业有不精、德有不成者

其人视端容寂,若听茶声然 《核舟记》

7.下面句子中加点字古今意思没有发生变化的是 (2分) ( )

A.走送之 B.主人日再食 C.媵人持汤沃灌 D.援疑质理

8.文中划线句是对同舍诸生衣着和神态的描写,结合全文说说这样写的作用。(2分)

9.本文作者宋濂曾被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首。尽管他幼时穷苦得“无从致书以观”,却能“遍观群书”:尽管从师求学艰难却能“卒获有所闻”,并最终成为大家。结合选文简要分析他取得如此成就的原因。(3分)

阅读下面这段文字,完成第10题。(4分)

古之学者必有师。师者,所以传道受[1]业解惑也。人非生而知之[2]者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也[3],终不解矣。生乎吾前,其闻道[4]也固先乎吾,吾从而师之[5];生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。 《师说》,

[1]受:通“授”。传授。[2]人非生而知之者,指知识和道理 [3]其为惑也:他所存在的疑惑。[4]闻道:懂得道理 [5]从而师之:跟从(他),拜他为老师。

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

①古之学者必有师:______________________________________________________

②人非生而知之者,孰能无惑:____________________________________________

阅读《沙漠里的奇怪现象》选段,回答11—13题。(8分)

在沙漠里边不但光线会作怪,声音也会作怪。唐玄奘相信这是魔鬼在迷人,直到如今,住在沙漠中的人们还有相信的。群众把会发出声音的沙地称为“鸣沙”。现在宁夏回族自治区中卫县靠黄河有一个地方叫鸣沙山,即沙坡头地方,科学院和铁道部等机关在这里设有治沙站。站的后面便是腾格里沙漠。沙漠在此处已紧逼黄河河岸,沙高约一百米,沙坡面南座北,中呈凹形,有很多泉水涌出。这块沙地向来是人们崇拜的对象。据说,每逢农历端阳节,男男女女便在鸣沙山上聚会,然后纷纷顺着山坡翻滚下来。这时候沙子便发生轰隆隆的巨响,像打雷一样。两年前我和五、六个同志曾经走到这呜沙山顶上慢慢滚下来,果然听到隆隆之声,好像远处汽车在行走似的。据一些专家的意见,只要沙漠面部的沙子是细沙而干燥,含有大量石英,被太阳晒得火热后,经风的吹拂或人马的走动,沙粒移动磨擦起来便会发出声音,这便是呜沙。古人说:“见怪不怪,其怪自败。”沙漠里的一切怪异现象,其实都是可以用科学道理来说明的。

11.选文首句在结构上有什么作用?(2分)

12.这段文字说明了沙漠里的什么怪异现象?产生这一现象的条件有哪些?(3分)

13.说明文语言一般要求准确平实,本段文字中却使用了两个比喻句,谈谈你的理解。

(3分)

阅读下面文章,完成14—16题。(8分)

教育是民生之基

①4月上旬,国家发改委通报显示,教育收费居去年全国价格举报之首。而在过去6年中,关于教育收费的举报有5年是居于首位的。群众反映的教育乱收费问题,主要集中在三个方面:不执行“三限”政策违规收取择校费、赞助费;“一费制”外自立项目乱收费;以改制为名举办“校中校”,“校中班”乱收费。教育乱收费屡禁不止,也从一个侧面告诉我们人们对教育的关注,可见教育于民于国之重要,是民生之基。

②教育不仅关乎国家发展大计,更关乎百姓的切身利益,教育政策措施的一举一动,都牵动着千家万户。对于教育,我们既应着眼于国计,也应着眼于民生,多从民众的角度去考量。

③“人不可以无学”。今天,鲜有人相信“万般皆是命,半点不由人”。能够改变人们的命运,成就其未来的,正是教育。因而,无论是城市还是乡村,无论是东部还是西部,无论家庭是贫还是富,自一个新的生命呱呱坠地始,莫不把相当的精力与钱财投在孩子的教育上。那一双双渴求知识的大眼睛,那一个个贫困学子的身影,激起的总是人们最朴素的情怀:求学的路上,一个也不能少!受教育的权利,是现代公民最基本的权利之一。教育,是孩子成长的起点,它为懵懂孩童慢慢开启着一个新奇的世界,又导引着他们去探索、去实践、去思考,最终才成长为有益于社会、把握自己未来的人。从孩子到成人这个时期,则是接受教育的黄金阶段。也正因为如此,国家才不遗余力地普及和巩固义务教育,“让所有孩子都能上得起学,都能上好学”。

④就业是民生之本,决定着每一个家庭的生计。而拥有社会需要的知识与技能,则是实现就业的前提。目前群众关心的一些大学生就业困难、每年新增劳动力就业问题,说到底,是教育结构与发展模式存在偏差。只有着力提高高等教育质量,加快发展职业教育,使教育真正成为面向全社会的教育,我们才能从根本上解决就业难题,实现每一个家庭的就业权益。

⑤教育公平是社会公平的基础。无论是教育的机会公平,还是教育资源的配置公平,对每一个家庭、个人来说,往往都产生着重大的影响。群众反映强烈的“择校费”、“赞助费”等乱收费问题,归根到底就是教育存在不公平。如果公共教育资源配置搞“锦上添花”,强校愈强,弱校愈弱,基本公共教育服务不均等,必然导致教育发展不均衡,禁止教育乱收费就会“按下葫芦起了瓢”。古人云:“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校。”今天,比这个“人才”概念包容更广的人力资源,已成为第一资源,比这个“教化”涵义更丰的教育,已是民心所系,民生之基。

我们应该为此做出努力也应该有所作为。

14.本文的中心论点是什么?(2分)

15.文中第⑤段中加点词“锦上添花”是什么意思?(2分)

16.作者从哪几个方面有力论证了“教育于民于国之重要,是民生之基”?(4分)

阅读下列文章,完成17—21题。(17分)

春之怀谷

张晓风

①春天必然曾经是这样的:从绿意内敛的山头,一把雪再也撑不住了,噗嗤的一声,将冷面笑成花面,一首澌澌然的歌便从云端唱到山麓,从山麓唱到低低的荒村,唱入篱落,唱入一只小鸭的黄蹼,唱入软溶溶的春泥——软如一床新翻的棉被的春泥。

②那样娇,那样敏感,却又那样混沌无涯。一声雷,可以无端地惹哭满天的云,一阵杜鹃啼,可以斗急了一城的杜鹃花。一阵风起,每一棵柳都吟出一则则白茫茫、虚飘飘、说也说不清、听也听不清的飞絮,每一丝飞絮都是一株柳的分号。反正,春天就是这样的不讲理、不逻辑,而仍可以让人心平气和。

③春天必然曾经是这样的:满塘叶黯花残的桔梗抵死苦守一截老根,北地里千宅万户的屋梁受尽风欺雪扰,犹自温柔地抱着一团小小的空虚的燕巢。然后,忽然有一天,桃花把所有的山村水廓都攻陷了,柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了——春天有如旌旗鲜明的王师,因为长期虔诚的企盼祝祷而美丽起来。

④而关于春天的名字,必然曾经有这样的一段故事:在《诗经》之前,在《尚书》之前,在仓颉造字之前,一只小羊在啮草时猛然感到的多汁,一个孩子在放风筝时猛然感到的飞腾,一双患风湿痛的腿在猛然间感到的舒活,千千万万双素手在溪畔在江畔浣纱时猛然感到的水的血脉……当他们惊讶地奔走互告的时候,他们决定将嘴噘成吹口哨的形状,用一种愉快的耳语的声量来为这季节命名——“春”。

⑤鸟又可以开始丈量天空了。有的负责丈量天的蓝度,有的负责丈量天的透明度,有的负责用双翼丈量天的高度和深度。而所有的乌全不是好的数学家,他们吱吱喳喳地算了又算,核了又核,终于还是不敢宣布统计数字。

⑥至于所有的花,已交给蝴蝶去数。所有的蕊,交给蜜蜂去编册。所有的树,交给风去纵宠。而风,交给檐前的老风铃去一一记忆、一一垂询。

⑦春天必然曾经是这样的,或者,在什么地方,它仍然是这样的吧?穿越烟囱与烟囱的黑森林,我想走访那踯躅在湮远年代中的春天。

17.文章第一段从哪些角度描绘春天的?试做简要分析。(3分)

_________________________ _____▲_______________________________________

18.作者笔下的春天有什么特点?是从哪些景象中体现出来的?请分点归纳。(3分)

_________________________ _____▲_______________________________________

19.说说下面两句话运用了什么修辞,写出了景物怎样的景象。(4分)

(1)噗嗤的一声,将冷脸笑成花面。

(2)一阵杜鹃啼,可以斗急了一城的杜鹃花。

_________________________ _____▲_______________________________________

20.文章多次山现“春天必然曾经是这样的”这一句话,请你揣摩作者这样安排的作用。(3分)

_________________________ _____▲_______________________________________

21.文章结尾说“穿越烟囱与烟肉的黑森林,我想走访那踯躅在湮远年代中的春天”,请联系全文,简要分析结尾段的表达作用。(4分)

_________________________ _____▲_______________________________________

三、写作(60分)

22.

我们的生命由无数个一刻组成,总有那么一刻,让你铭刻在心,甚至终身难忘。那一刻,或许让你欢欣鼓舞,或许让你黯然神伤,或许让你振奋激越,或者让你感动欣慰……

请以“让我记住这一刻”为题写一篇文章。

要求:

①将题目抄在答题卡上;

②除诗歌、剧本以外文体不限;

③不要少于600字;

④文中不要出现(或暗示)本人的姓名、校名。

参考答案

1.①躁 ②娴 ③致 ④恻

2.

错别字 茏 塑 弛 优

改 正 笼 朔 驰 幽

3.略

4.押送生辰纲的负责人是杨志,他为人谨慎小心,具体表现在:要求把押送生辰纲的队伍装扮成普通运货的商人和脚夫;押送的路线选取大路走;走山路的时候尽管天气酷热仍然选大白天赶路;拒绝吃陌生人的枣子;不肯喝来路不明的酒贩的酒。

5.①满足于感性地获取知识;②迎合猎奇心理;③忘记在自我批判中创新。

6.A

7.D

8.细致描绘诸舍生的条件优越,同我的绲袍敝衣形成对比,强调作者一心向学(以读书为唯一乐趣\勤奋刻苦),勉励马生珍惜现有读书条件。

9.嗜学\勤奋刻苦\虚心好学\以读书为唯一乐趣(答出三点即可满分)

10.①古代求学的人一定有老师。②人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑

11.承上启下,交代本段将说明沙漠里的声音现象。

12.鸣沙 (1)面部沙子细而干燥,(2)含有大量石英,(3)晒得火热,(4)沙粒移动摩擦。

13.这里运用了打比方的说明方法,形象说明沙子鸣响的巨大声音。

14.教育是民生之基。(或教育于民于国之重要,是民生之基。)

15.指在公共教育资源的配置上倾向好的学校、强的学校,而对差一些、弱一些的学校

不管不顾,这样就使“强校愈强,弱校愈弱”。(意对即可)

16.①教育不仅关乎国家发展大计,更关乎百姓的切身利益。②教育能够改变人们的命运,成就其未来。③拥有社会需要的知识与技能,则是实现就业的前提。④教育公平是社会公平的基础。

17.从视觉、听觉、触觉的角度写春天。“一把雪再也撑不住了,噗嗤一声,将冷面笑成花面”从视觉写出了春回大地、冰雪消融的景象;“一首澌澌然的歌便从云端唱到山麓”从听觉写出了溪流欢唱的景象;“软如一床新翻的棉被的春泥”从触觉写出了泥土酥软、温暖与芬芳。

18.①春雨、春花“惹”、“斗急”、“不讲理”等体现春天的娇俏可爱(或“顽皮活泼”);②桃花“攻陷”、柳树“控制”,蜂飞蝶舞等体现春天的生意盎然(或“活力四射、生机蓬勃”);③桃红柳绿体现春天的明媚美丽。

19.①运用比喻,写出了山上积雪消融,色彩斑杂的景象;

②运用拟人,“急”宇写出了杜鹃花竞相开放的景象。

20.从结构上看,串联起全文内容,使对古之春天的怀念成为文章的抒情线索:从内容上看,用带有怀念追思的感彩的句子扣题,从侧面暗示了主题。

21.从结构上看,“春天必然曾经是这样的”一句收柬全文,“走访那踯躅在湮远年代中的春天”照应题目“春之怀古”;从内容上看,作者一反前文中的欢快喜悦,塑造了“黑森林”这一物象,与前文形成鲜明的对比,表达出作者对“湮远年代中的春天”的向往、怀念和对现实被污染了的春天的否定。

22.略

同课章节目录