赤壁赋

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

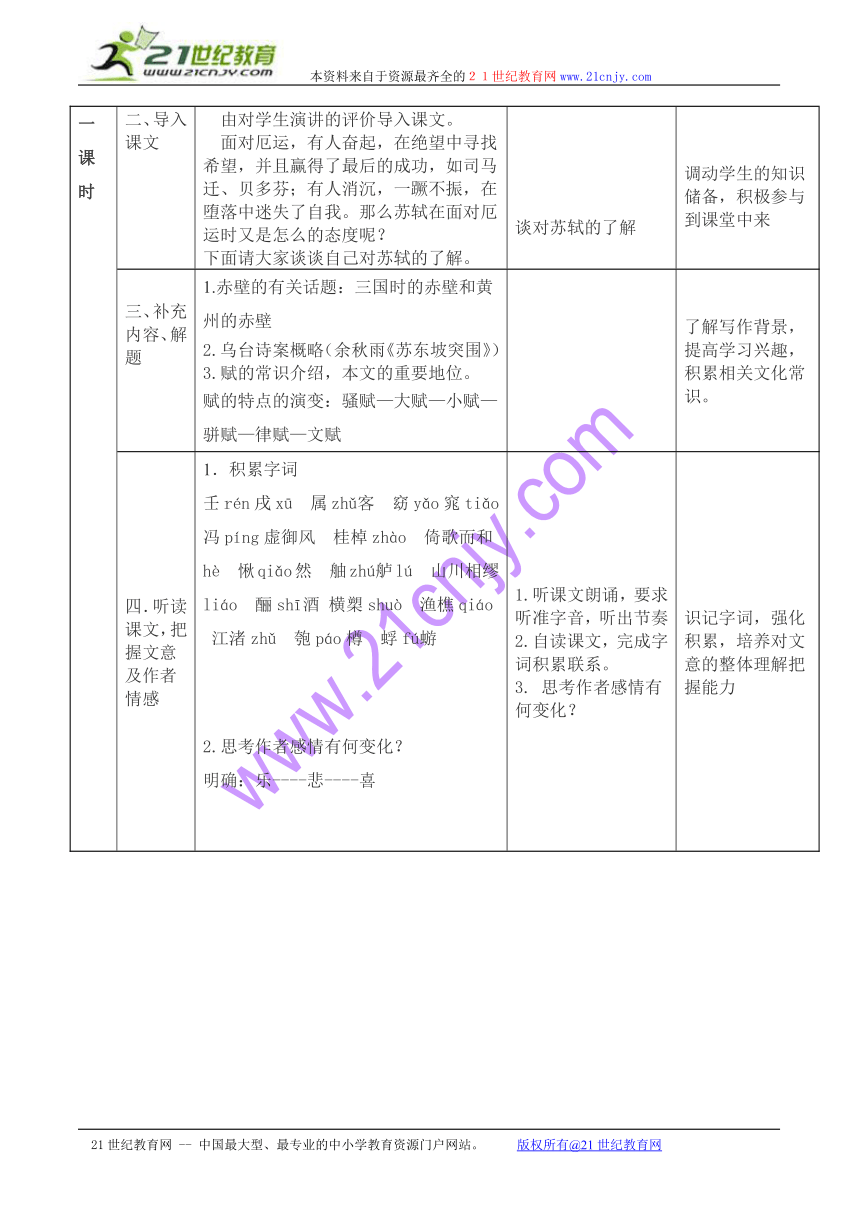

学 科 语文 教材名称 高中语文必修2 教材出版社 人民教育出版社

课 题 赤壁赋 年级 高一 学期 上期 学段 第2学段

教 学 目 标 1.了解赋的相关知识,积累文言实词虚词,能流畅地翻译并背诵全文。 2.在反复诵读中体会课文景、情、理交融的特点,培养对诗文的整体把握能力,能知人论世领悟文旨,理通思路,赏析表现手法。 3. 理解作者被贬黄州时复杂的思想感情,了解儒释道其人生观的影响。 4.培养学生勇于面对坎坷,笑对苦难的乐观主义精神。

教 学 重 点 1.归纳积累文言知识,体会课文景、情。理交融的特点。 2.注重对文章语言的鉴赏,即揣摩意境,感悟情感,探讨理趣。通过抓关键字句加深对作者人生态度的认识 3.与《念奴娇 赤壁怀古》比较讲解,。

教 学 思 路 1. 诵读全文,夯实基础,整体把握文意,理清作者情感发展脉络。重点诵读一、二段,体会景、事、情交融的艺术境界。 2. 重点诵读主客问答部分,深思其中蕴含的情感与哲理。与《念奴娇 赤壁怀古》比较讲解,走进作者被贬黄州后的内心世界。

主要 教学 方法 以诵读为主线,在读中把握文章内容、体会作者情感;在老师讲解引导下展开讨论,发挥学生的主动性,调动学生参与教学的积极性;用比较法来探究作者当时的复杂思想。

教 学 资 源 朗诵磁带 余秋雨《苏东坡突围》 设计讨论话题:1)课前演讲题目:面对厄运 2)我心中的苏东坡

教学过程预设(分课时写)

课时 环节 教师活动 (教学内容的呈现) 学生活动 (学习活动的设计) 设计意图

第 一 课 时 一、课前演讲 课前布置好演讲话题:面对厄运 一学生上讲台上演讲,其余在下倾听,并叫一学生对演讲者进行评价 培养学生表达与倾听能力

二、导入课文 由对学生演讲的评价导入课文。 面对厄运,有人奋起,在绝望中寻找希望,并且赢得了最后的成功,如司马迁、贝多芬;有人消沉,一蹶不振,在堕落中迷失了自我。那么苏轼在面对厄运时又是怎么的态度呢? 下面请大家谈谈自己对苏轼的了解。 谈对苏轼的了解 调动学生的知识储备,积极参与到课堂中来

三、补充内容、解题 1.赤壁的有关话题:三国时的赤壁和黄州的赤壁 2.乌台诗案概略(余秋雨《苏东坡突围》) 3.赋的常识介绍,本文的重要地位。 赋的特点的演变:骚赋—大赋—小赋—骈赋—律赋—文赋 了解写作背景,提高学习兴趣,积累相关文化常识。

四.听读课文,把握文意及作者情感 1.积累字词 壬rén戌xū 属zhǔ客 窈yǎo窕tiǎo 冯píng虚御风 桂棹zhào 倚歌而和hè 愀qiǎo然 舳zhú舻lú 山川相缪liáo 酾shī酒 横槊shuò 渔樵qiáo 江渚zhǔ 匏páo樽 蜉fú蝣 2.思考作者感情有何变化? 明确:乐----悲----喜 1.听课文朗诵,要求听准字音,听出节奏2.自读课文,完成字词积累联系。 3. 思考作者感情有何变化? 识记字词,强化积累,培养对文意的整体理解把握能力

五.学习第一段 提出问题,组织讨论,明确答案: 明确:1.可分三层: ①点明时间、人物。地点。 ②月出之前的情况。③月出之后的情况。 2.秋江月夜图 清风 水波 白露 水光 月初东山 徘徊斗牛 感受:遗世独立 羽化登仙(心旷神怡) 本段展示了一种与友人相聚、泛舟江上。畅饮美酒、咏诗确文、迎风赏月的舒畅飘逸,超然物外的境界。本段的感彩以喜悦为主。 3. 为此美景、美事而乐。 4. 品味语言之美。以景抒情,融情入景,情景俱佳。 朗读课文思考: 1.写了什么内容?有几个层次? 2.本段展示了怎样的景色?用自己的语言描述。 3.体会景、事、情交融的艺术境界。体会景、事、情交融的艺术境界。 4.对我们的写作有何借鉴作用? 分析文章内容,培养想象力及口头作文能力;从课文中学习情景交融的写作方法。

六.学习第二段 1.联系屈原的《离骚》中的“香草、美人”意象,明确“美人”指代作者的政治理想,被贬仍忠君爱国的情怀。 2.由“乐”而“悲”,悲由“美人”不可得而生,客者箫声的音调悲凉、幽怨,使作者的感情骤然变化,由欢乐转入悲凉 3. 借助夸张、想像,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低回的哀音表现得十分形象真切 思考、讨论,探究: 1.歌词有何含义?如何理解“美人”? 2.本段感情有何变化?如何理解? 3如何写箫声,运用了那些手法?有何特色? 学会联系旧知解新题;学习知人论世方法;如何分析语言特色

七.课题小结 1.小结本节课重要内容:①情景交融的手法;②作者由乐而悲的变化 2.布置课后作业: 1.背诵第一、二段 2.整理本节课内容3.读《苏东坡突围》 巩固新知

第 二 课 时 一.课前演讲 演讲话题:我看苏东坡 一学生上讲台上演讲,其余在下倾听,并叫一学生对演讲者进行评价 培养学生表达与倾听能力

二.学习第三段 指导朗读,提出问题,组织讨论,探究 1. 本段写“客”的回答,阐发了怀古伤时之情,感彩甚为悲伤。 2.悲英雄不再;悲自己功业未成;悲人生短暂。 3.作者由眼前之景,联想到一世之雄的曹操,像曹操这样的英雄都销声匿迹了,更何况是我们这些人生短暂又还未建立功业的人呢?既然建立了功业也逃脱不了失败的命运,干脆就及时的享受人生吧。“哀吾生、羡长江”写出了作者叹人生之短,“抱明月、挟飞仙”是想超脱尘。但是又无法逃避现实,只能是“托遗响于悲风”,写出不得不“哀”的一片苦衷。 朗读课文,思考讨论: 1.本段主要写了什么?

2.“客为何而悲 是如何阐发的? 3.本段是怎样将景、情、理结合在一起的? 培养朗诵能力,分析文章内容,自主学习,讨论探究

三.学习第四段 组织朗读,提问讨论: 1.本段的感情变为喜悦。主要写苏子批评客的观点,阐发了自己的人生感悟。

2.苏子的回答照应文章开头的写景和客的笑话,以明月、江水作比。从变的角度看,天地万物就连一眨眼的功夫都不能保持不变;而从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,,也用不着哀叹人生的短促。应保持平静超然的心态和乐观旷达的情怀。 3.注意与及时行乐的观点区别,作者认为不要去追求那种看似超脱尘世其实并不现实的幻想境界;而应适应现实,在目前这种宁静恬适的环境中不妨陶醉于大自然的怀抱。 朗读课文,思考讨论: 1.本段主要写什么内容?感彩如何?

2.作者是如何阐发自己的人生感悟的?

3.如何评价作者的观点?旷达之情如何表现出来?

理解作者“释悲”方法,儒释道思想对其思想的影响,感受作者的旷达之情,如何看待苏轼的“及时行乐”?

四.学习第五段 1. 本段感彩为“喜”。照应了开头超然欲仙的快乐。主要写可恩客人听了苏子的话,身心释然,主客开怀畅饮,兴尽酣睡 。

2. 这样结尾是向政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄洲,但我的日子过得并不错,既不寂寞也不苦恼。这实际上是一种抗议。 3. “主”“客”实为一体,分别反映了作者内心的积极和消极的心态。 朗读思考讨论: 1.本段感彩如何?主要写了哪些内容?

2.这样结尾有什么深刻含义?

3.结合全文,应如何认识文中的“主”与“客”? 理解文章的结构安排特色,了解赋的“主客问答、抑客扬主”表现形式,

五.小结全文 组织讨论,课文小结: 文章思路结构,作者“乐——悲——乐”的感情变化线索。文章含而不露,意在言外,深沉的感情融于景物描写之中,满腔的悲愤寄寓在旷达的风貌之下。 讨论小结: 本文留给自己的最深印象是什么? 从宏观上把握文章的结构、内容、作者情感,微观落实在字词句段中。情感态度价值观的改变

六.与《念奴娇 赤壁怀古》比较 组织讨论、探究: 1.交代词赋同一时期产生。 2.从三个方面比较异同: ①都写赤壁景,但景色迥然不同。 ②都写有关赤壁的历史人物,但人物成败不同。 ③都抒怀,感情基调又各不相同。 3.不管是词和赋,诗人都写了他被贬后有志难伸的苦闷,但最终都得以解脱,这也充分体现了苏轼“外儒内道”的思想。 思考谈论探究: 1.背诵《念奴娇 赤壁怀古》 2.词赋所写的内容有何异同? 3.怎么从作品中去认识作者? 学习比较鉴赏法,对同一作者、同一时期或是不同时期的作品进行比较,体会其思想情感的变化。

自我反思

主要特色 与 创新之处 1.将课前演讲内容与文本内容相关联,把课堂知识生活化。 2.重视基础知识积累和朗诵,注重培养学生倾听、表达能力。 3.重视课外拓展,引进比较法研习课文,要求阅读相关资料文章,扩大学生视野。

存在的问题 与不足 1.思考强度大,不能照顾所有学生; 2.对学生自主学习能力的培养有待改进。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

学 科 语文 教材名称 高中语文必修2 教材出版社 人民教育出版社

课 题 赤壁赋 年级 高一 学期 上期 学段 第2学段

教 学 目 标 1.了解赋的相关知识,积累文言实词虚词,能流畅地翻译并背诵全文。 2.在反复诵读中体会课文景、情、理交融的特点,培养对诗文的整体把握能力,能知人论世领悟文旨,理通思路,赏析表现手法。 3. 理解作者被贬黄州时复杂的思想感情,了解儒释道其人生观的影响。 4.培养学生勇于面对坎坷,笑对苦难的乐观主义精神。

教 学 重 点 1.归纳积累文言知识,体会课文景、情。理交融的特点。 2.注重对文章语言的鉴赏,即揣摩意境,感悟情感,探讨理趣。通过抓关键字句加深对作者人生态度的认识 3.与《念奴娇 赤壁怀古》比较讲解,。

教 学 思 路 1. 诵读全文,夯实基础,整体把握文意,理清作者情感发展脉络。重点诵读一、二段,体会景、事、情交融的艺术境界。 2. 重点诵读主客问答部分,深思其中蕴含的情感与哲理。与《念奴娇 赤壁怀古》比较讲解,走进作者被贬黄州后的内心世界。

主要 教学 方法 以诵读为主线,在读中把握文章内容、体会作者情感;在老师讲解引导下展开讨论,发挥学生的主动性,调动学生参与教学的积极性;用比较法来探究作者当时的复杂思想。

教 学 资 源 朗诵磁带 余秋雨《苏东坡突围》 设计讨论话题:1)课前演讲题目:面对厄运 2)我心中的苏东坡

教学过程预设(分课时写)

课时 环节 教师活动 (教学内容的呈现) 学生活动 (学习活动的设计) 设计意图

第 一 课 时 一、课前演讲 课前布置好演讲话题:面对厄运 一学生上讲台上演讲,其余在下倾听,并叫一学生对演讲者进行评价 培养学生表达与倾听能力

二、导入课文 由对学生演讲的评价导入课文。 面对厄运,有人奋起,在绝望中寻找希望,并且赢得了最后的成功,如司马迁、贝多芬;有人消沉,一蹶不振,在堕落中迷失了自我。那么苏轼在面对厄运时又是怎么的态度呢? 下面请大家谈谈自己对苏轼的了解。 谈对苏轼的了解 调动学生的知识储备,积极参与到课堂中来

三、补充内容、解题 1.赤壁的有关话题:三国时的赤壁和黄州的赤壁 2.乌台诗案概略(余秋雨《苏东坡突围》) 3.赋的常识介绍,本文的重要地位。 赋的特点的演变:骚赋—大赋—小赋—骈赋—律赋—文赋 了解写作背景,提高学习兴趣,积累相关文化常识。

四.听读课文,把握文意及作者情感 1.积累字词 壬rén戌xū 属zhǔ客 窈yǎo窕tiǎo 冯píng虚御风 桂棹zhào 倚歌而和hè 愀qiǎo然 舳zhú舻lú 山川相缪liáo 酾shī酒 横槊shuò 渔樵qiáo 江渚zhǔ 匏páo樽 蜉fú蝣 2.思考作者感情有何变化? 明确:乐----悲----喜 1.听课文朗诵,要求听准字音,听出节奏2.自读课文,完成字词积累联系。 3. 思考作者感情有何变化? 识记字词,强化积累,培养对文意的整体理解把握能力

五.学习第一段 提出问题,组织讨论,明确答案: 明确:1.可分三层: ①点明时间、人物。地点。 ②月出之前的情况。③月出之后的情况。 2.秋江月夜图 清风 水波 白露 水光 月初东山 徘徊斗牛 感受:遗世独立 羽化登仙(心旷神怡) 本段展示了一种与友人相聚、泛舟江上。畅饮美酒、咏诗确文、迎风赏月的舒畅飘逸,超然物外的境界。本段的感彩以喜悦为主。 3. 为此美景、美事而乐。 4. 品味语言之美。以景抒情,融情入景,情景俱佳。 朗读课文思考: 1.写了什么内容?有几个层次? 2.本段展示了怎样的景色?用自己的语言描述。 3.体会景、事、情交融的艺术境界。体会景、事、情交融的艺术境界。 4.对我们的写作有何借鉴作用? 分析文章内容,培养想象力及口头作文能力;从课文中学习情景交融的写作方法。

六.学习第二段 1.联系屈原的《离骚》中的“香草、美人”意象,明确“美人”指代作者的政治理想,被贬仍忠君爱国的情怀。 2.由“乐”而“悲”,悲由“美人”不可得而生,客者箫声的音调悲凉、幽怨,使作者的感情骤然变化,由欢乐转入悲凉 3. 借助夸张、想像,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低回的哀音表现得十分形象真切 思考、讨论,探究: 1.歌词有何含义?如何理解“美人”? 2.本段感情有何变化?如何理解? 3如何写箫声,运用了那些手法?有何特色? 学会联系旧知解新题;学习知人论世方法;如何分析语言特色

七.课题小结 1.小结本节课重要内容:①情景交融的手法;②作者由乐而悲的变化 2.布置课后作业: 1.背诵第一、二段 2.整理本节课内容3.读《苏东坡突围》 巩固新知

第 二 课 时 一.课前演讲 演讲话题:我看苏东坡 一学生上讲台上演讲,其余在下倾听,并叫一学生对演讲者进行评价 培养学生表达与倾听能力

二.学习第三段 指导朗读,提出问题,组织讨论,探究 1. 本段写“客”的回答,阐发了怀古伤时之情,感彩甚为悲伤。 2.悲英雄不再;悲自己功业未成;悲人生短暂。 3.作者由眼前之景,联想到一世之雄的曹操,像曹操这样的英雄都销声匿迹了,更何况是我们这些人生短暂又还未建立功业的人呢?既然建立了功业也逃脱不了失败的命运,干脆就及时的享受人生吧。“哀吾生、羡长江”写出了作者叹人生之短,“抱明月、挟飞仙”是想超脱尘。但是又无法逃避现实,只能是“托遗响于悲风”,写出不得不“哀”的一片苦衷。 朗读课文,思考讨论: 1.本段主要写了什么?

2.“客为何而悲 是如何阐发的? 3.本段是怎样将景、情、理结合在一起的? 培养朗诵能力,分析文章内容,自主学习,讨论探究

三.学习第四段 组织朗读,提问讨论: 1.本段的感情变为喜悦。主要写苏子批评客的观点,阐发了自己的人生感悟。

2.苏子的回答照应文章开头的写景和客的笑话,以明月、江水作比。从变的角度看,天地万物就连一眨眼的功夫都不能保持不变;而从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,,也用不着哀叹人生的短促。应保持平静超然的心态和乐观旷达的情怀。 3.注意与及时行乐的观点区别,作者认为不要去追求那种看似超脱尘世其实并不现实的幻想境界;而应适应现实,在目前这种宁静恬适的环境中不妨陶醉于大自然的怀抱。 朗读课文,思考讨论: 1.本段主要写什么内容?感彩如何?

2.作者是如何阐发自己的人生感悟的?

3.如何评价作者的观点?旷达之情如何表现出来?

理解作者“释悲”方法,儒释道思想对其思想的影响,感受作者的旷达之情,如何看待苏轼的“及时行乐”?

四.学习第五段 1. 本段感彩为“喜”。照应了开头超然欲仙的快乐。主要写可恩客人听了苏子的话,身心释然,主客开怀畅饮,兴尽酣睡 。

2. 这样结尾是向政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄洲,但我的日子过得并不错,既不寂寞也不苦恼。这实际上是一种抗议。 3. “主”“客”实为一体,分别反映了作者内心的积极和消极的心态。 朗读思考讨论: 1.本段感彩如何?主要写了哪些内容?

2.这样结尾有什么深刻含义?

3.结合全文,应如何认识文中的“主”与“客”? 理解文章的结构安排特色,了解赋的“主客问答、抑客扬主”表现形式,

五.小结全文 组织讨论,课文小结: 文章思路结构,作者“乐——悲——乐”的感情变化线索。文章含而不露,意在言外,深沉的感情融于景物描写之中,满腔的悲愤寄寓在旷达的风貌之下。 讨论小结: 本文留给自己的最深印象是什么? 从宏观上把握文章的结构、内容、作者情感,微观落实在字词句段中。情感态度价值观的改变

六.与《念奴娇 赤壁怀古》比较 组织讨论、探究: 1.交代词赋同一时期产生。 2.从三个方面比较异同: ①都写赤壁景,但景色迥然不同。 ②都写有关赤壁的历史人物,但人物成败不同。 ③都抒怀,感情基调又各不相同。 3.不管是词和赋,诗人都写了他被贬后有志难伸的苦闷,但最终都得以解脱,这也充分体现了苏轼“外儒内道”的思想。 思考谈论探究: 1.背诵《念奴娇 赤壁怀古》 2.词赋所写的内容有何异同? 3.怎么从作品中去认识作者? 学习比较鉴赏法,对同一作者、同一时期或是不同时期的作品进行比较,体会其思想情感的变化。

自我反思

主要特色 与 创新之处 1.将课前演讲内容与文本内容相关联,把课堂知识生活化。 2.重视基础知识积累和朗诵,注重培养学生倾听、表达能力。 3.重视课外拓展,引进比较法研习课文,要求阅读相关资料文章,扩大学生视野。

存在的问题 与不足 1.思考强度大,不能照顾所有学生; 2.对学生自主学习能力的培养有待改进。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网