1.3地球的圈层结构课件(28张)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构课件(28张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 22:10:30 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

截至2021年8月21日,嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车已在月面工作719天,月球车累计行驶600.55米。

九天揽月

2020年11月10日的8时12分,中国的“奋斗者”号载人潜水器在位于北太平洋西部的马里亚纳海沟成功坐底,坐底深度为10909米。不得不说,这是我国在深潜领域的重大突破,又是我国在深潜领域中的又一伟大里程碑。

五洋捉鳖

入地很难

在凡尔纳的科幻小说《地心旅行》中,主人公可以在地下旅行,甚至穿过地心。

但就当前实际的科技水平来说,人类还无法自实现“地心漫游”。目前最的钻井,深度为12千米,对于平均半径6371KM的地球,这仅仅触及地球的“表皮”。

那么人类通过什么方式认识地球的内部结构呢?地球的内部结构究竟是怎样的呢?

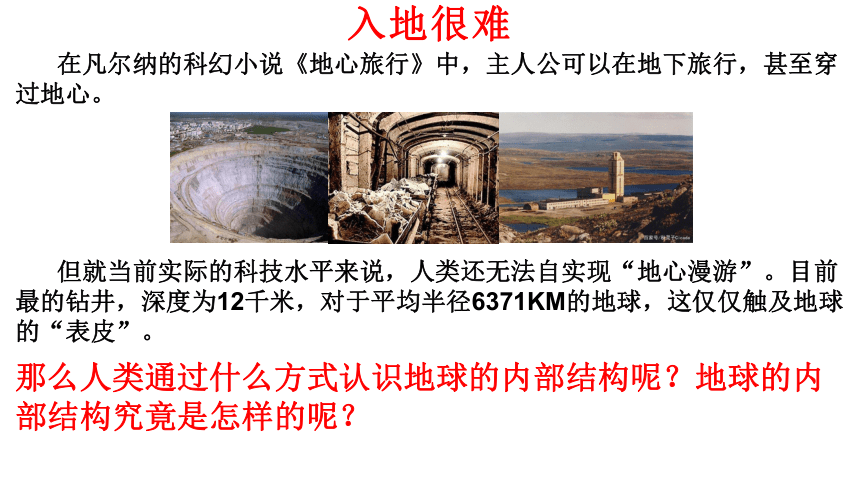

第一章第三节

地球的圈层结构

1.地震波的类型及传播特点

2.两大不连续界面及地震波传播特点

3.地球内部圈层及特点

4.地球外部圈层及特点

5.岩石圈的概念

6.了解地球外部圈层及其相互作用。

学习目标

学习重难点

1.地震波的类型及传播特点

2.两大不连续界面及地震波传播特点

3.地球内部圈层及特点

4.地球外部圈层及特点

(一)地震

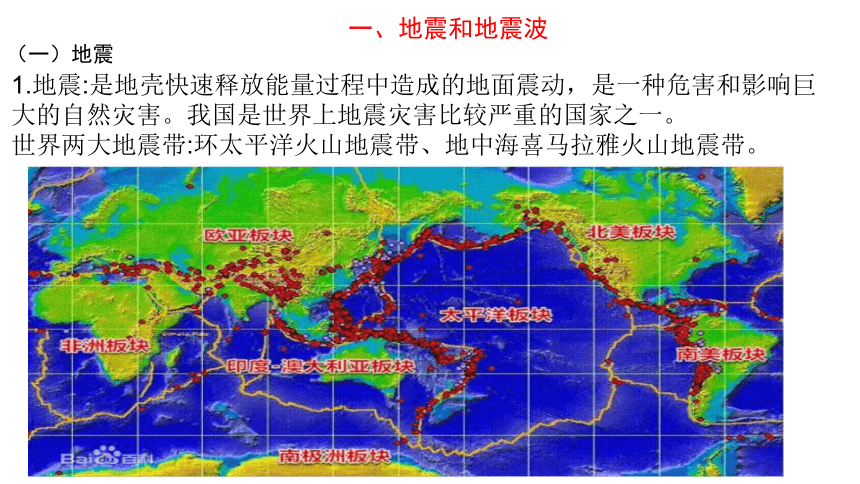

一、地震和地震波

1.地震:是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。我国是世界上地震灾害比较严重的国家之一。

世界两大地震带:环太平洋火山地震带、地中海喜马拉雅火山地震带。

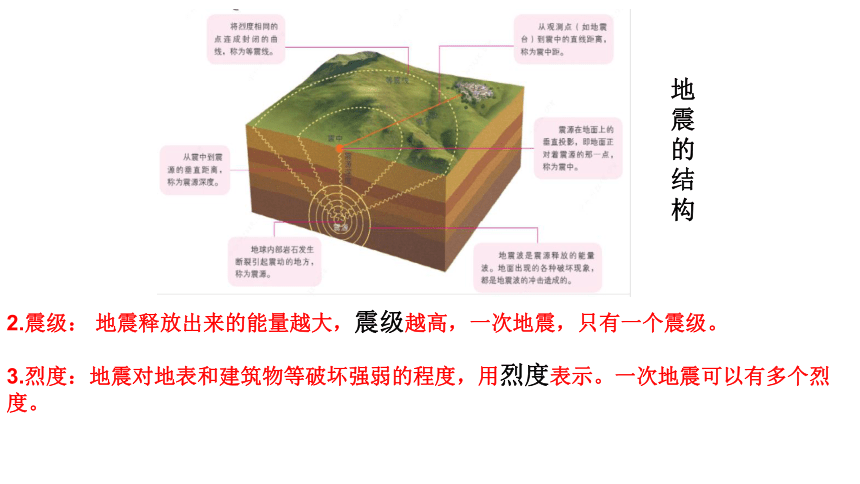

地震的结构

2.震级:

地震释放出来的能量越大,震级越高,一次地震,只有一个震级。

3.烈度:地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。一次地震可以有多个烈度。

烈度对地表和建筑物等破坏强弱的程度一次地震,烈度不止一个(共12度)与震级成正比。

影响因素:

与震中距、震源深度、地质构造、地面建筑物的抗震性成反比。

08月06日16时11分,在台湾宜兰县海域(北纬24.76度,东经122.30度)发生5.4级地震,震源深度20千米。

中国地震台网自动测定:08月21日10时20分在贵州毕节市七星关区附近(北纬27.13度,东经105.36度)发生4.5级左右地震。

新华社海地莱凯8月22日电

海地民防部门22日说,截至当天上午,海地14日发生的7.2级地震已造成2207人死亡、12268人受伤,另有344人失踪。此外,地震还导致逾5.2万栋房屋被毁,约7.7万栋房屋受损。由于道路、桥梁受损以及安全等原因,一些地区食品、水和医疗物资等的供应面临困难。该国约70万人需要人道主义援助,震后重建的挑战巨大。2010年1月12日,海地发生7.3级地震,超过30万人遇难。

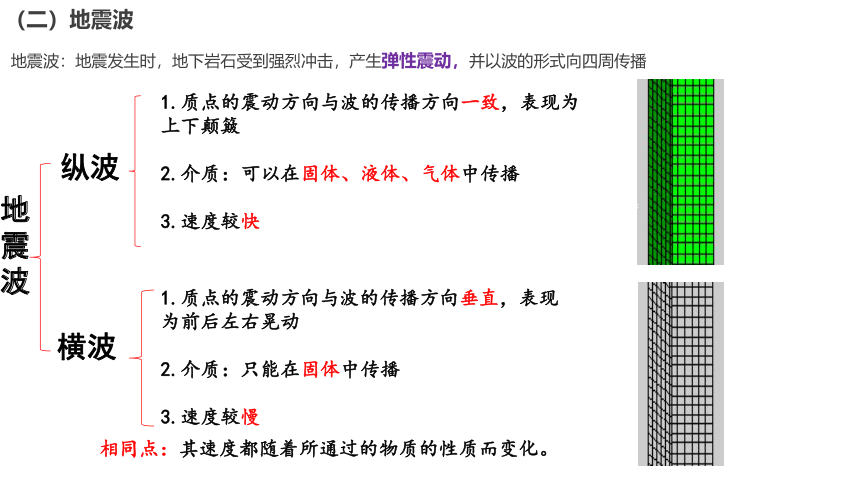

(二)地震波

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播

纵波

横波

1.质点的震动方向与波的传播方向一致,表现为上下颠簸

2.介质:可以在固体、液体、气体中传播

3.速度较快

1.质点的震动方向与波的传播方向垂直,表现为前后左右晃动

2.介质:只能在固体中传播

3.速度较慢

相同点:其速度都随着所通过的物质的性质而变化。

地震波

思考探究:当地震发生时,陆地上的人感觉是什么?为什么?

先上下颠簸,后左右摇晃;

纵波传播速度比横波快,纵波、横波都能在固体中传播。

此时在海中航行的人的感觉?为什么

只能感觉到上下颠簸;

纵波能够在液体中传播,横波只能在固体中传播。

二、地球的内部圈层

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面:

在大陆地面下平均33千米处,在这个不连续面下,横波和纵波的速度都明显增加,这个不连续面叫“莫霍界面”

33km

莫霍界面

在地下约2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失,这个面叫“古登堡界面”

2900km

古登堡界面

总结:不连续面及速度变化

莫霍面

古登堡面

17

2900

17千米处

(平均深度)

莫霍面

该面下,纵、横

波速都明显增加

古登堡面

2900千米处

在这里,纵波波速忽然下降,横波完全消失

波速变化

地下深度

不连续面

科学家通过对地震波传播速度的研究,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。之间的两个界面为不连续面,依次称为莫霍面和古登堡面。是为了分别纪念发现这两个界面的地震学家莫霍洛维契奇和古登堡。

地壳

莫霍界面

古登堡

界面

地幔

外核

内核

(一)地壳

阅读P25正文地壳内容和阅读部分。思考:地壳的分布范围、陆地地壳和海洋地壳的厚度、地壳的平均厚度、地壳厚度规律、地壳的物质形态、了解地壳的组成元素。

圈层

范围

厚度

物质组成及厚度变化

地壳

岩石组成的固体外壳;海拔越高地壳越厚,海拔越低地壳越薄;硅铝层的分布不连续。

地表以下,莫霍面以上

平均厚度约17km,大陆:39-41km海洋:5-10km

组成:含铁、镁的硅酸盐类

地幔

莫霍界面

古登堡界面

下地幔

上地幔

分层:上地幔和下地幔

范围:地壳底界到2900千米处

(二)地幔

阅读P26正文地幔内容和阅读部分。

思考:地幔的分布范围、划分,物质形态,软流层、岩石圈的分布。

岩石圈

地壳+上地幔顶部(软流层以上)

软流层

上地幔的上部(岩浆的发源地)

圈层

范围

分层

物质组成及状态

地核

古登堡面以下

外核与内核

外核:液态或熔融状态,“流动性”,地球磁场产生的主要原因;

内核:固态.

(三)地核

阅读P26正文地核内容和阅读部分。

思考:地核的分布范围、划分,物质形态,地球磁场。

地球内部结构划分

圈层名称

不连续面

地震波的速度变化

特征

地壳

古登堡面

(2900km)

①由岩石组成的固体外壳;

②厚度不均,大洋部分薄(5-10km),大陆部分厚(39-41km),平均厚度17km。

地幔

上地幔

①固态,上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要发源地;

②地壳和上地幔顶部共同组成岩石圈(软流层以上)。

下地幔

地核

外核

呈液态或熔融状态,地球磁场产生的主要原因

内核

呈固态,温度、压力和密度很大,

纵波和横波速度明显加快

纵波速度突然下降,横波消失

莫霍面

(平均17km)

阅读P27——P28正文地球的外部圈层内容。

思考:地球外部圈层有哪些?各圈层有什么特征、之间的联系。

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈。

三、地球的外部圈层

大气圈

大气圈是指环绕地球外部的气体圈层,主要由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所必需的氧气;大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

水

圈

地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,处于不间断的循环运动中。主要由固态水、液态水、气态水组成的。海洋是水圈的主体。

水是最活跃的自然环境要素之一,

在地球表面物质迁移和能量转换

中起着十分重要的作用,

地球表层生物

的总称。

生物圈

生命活动渗透到大气圈、水圈和岩石圈中。因此,生物圈成为地球上最具活力的圈层。

及其生存环境

生物圈

大气圈

岩石圈

水圈

地球四个主要圈层的位置关系

岩石圈

水圈

大气圈

生物圈

相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。

外部圈层

概 念

组 成

其 他

大气圈

包裹地球的气体层

气体和悬浮物,主要成分是氮和氧

缓和温度变化;提供氧气;天气现象发生地,与人类息息相关。

水圈

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

海洋水、陆地水(地表水和地下水)、大气水、生物水等

水圈里的水处于不间断的循环运动之中,连续但不规则。

生物圈

渗透于岩石圈、大气圈和水圈中的生物世界

生物及其生存环境

生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。

地球外部圈层的主要特征

课堂小结

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播

纵波

横波

1.质点的震动方向与波的传播方向一致,表现为上下颠簸

2.介质:可以在固体、液体、气体中传播

3.速度较快

1.质点的震动方向与波的传播方向垂直,表现为前后左右晃动

2.介质:只能在固体中传播

3.速度较慢

相同点:其速度都随着所通过的物质的性质而变化。

地震波

做笔记和背诵内容

地球内部结构划分

圈层名称

不连续面

地震波的速度变化

特征

地壳

古登堡面

(2900km)

①由岩石组成的固体外壳;

②厚度不均,大洋部分薄(5-10km),大陆部分厚(39-41km),平均厚度17km。

地幔

上地幔

①固态,上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要发源地;

②地壳和上地幔顶部共同组成岩石圈(软流层以上)。

下地幔

地核

外核

呈液态或熔融状态,地球磁场产生的主要原因

内核

呈固态,温度、压力和密度很大,

纵波和横波速度明显加快

纵波速度突然下降,横波消失

莫霍面

(平均17km)

外部圈层

概 念

组 成

其 他

大气圈

包裹地球的气体层

气体和悬浮物,主要成分是氮和氧

缓和温度变化;提供氧气;天气现象发生地,与人类息息相关。

水圈

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

海洋水、陆地水(地表水和地下水)、大气水、生物水等

水圈里的水处于不间断的循环运动之中,连续但不规则。

生物圈

渗透于岩石圈、大气圈和水圈中的生物世界

生物及其生存环境

生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。

地球外部圈层的主要特征

截至2021年8月21日,嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车已在月面工作719天,月球车累计行驶600.55米。

九天揽月

2020年11月10日的8时12分,中国的“奋斗者”号载人潜水器在位于北太平洋西部的马里亚纳海沟成功坐底,坐底深度为10909米。不得不说,这是我国在深潜领域的重大突破,又是我国在深潜领域中的又一伟大里程碑。

五洋捉鳖

入地很难

在凡尔纳的科幻小说《地心旅行》中,主人公可以在地下旅行,甚至穿过地心。

但就当前实际的科技水平来说,人类还无法自实现“地心漫游”。目前最的钻井,深度为12千米,对于平均半径6371KM的地球,这仅仅触及地球的“表皮”。

那么人类通过什么方式认识地球的内部结构呢?地球的内部结构究竟是怎样的呢?

第一章第三节

地球的圈层结构

1.地震波的类型及传播特点

2.两大不连续界面及地震波传播特点

3.地球内部圈层及特点

4.地球外部圈层及特点

5.岩石圈的概念

6.了解地球外部圈层及其相互作用。

学习目标

学习重难点

1.地震波的类型及传播特点

2.两大不连续界面及地震波传播特点

3.地球内部圈层及特点

4.地球外部圈层及特点

(一)地震

一、地震和地震波

1.地震:是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。我国是世界上地震灾害比较严重的国家之一。

世界两大地震带:环太平洋火山地震带、地中海喜马拉雅火山地震带。

地震的结构

2.震级:

地震释放出来的能量越大,震级越高,一次地震,只有一个震级。

3.烈度:地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度表示。一次地震可以有多个烈度。

烈度对地表和建筑物等破坏强弱的程度一次地震,烈度不止一个(共12度)与震级成正比。

影响因素:

与震中距、震源深度、地质构造、地面建筑物的抗震性成反比。

08月06日16时11分,在台湾宜兰县海域(北纬24.76度,东经122.30度)发生5.4级地震,震源深度20千米。

中国地震台网自动测定:08月21日10时20分在贵州毕节市七星关区附近(北纬27.13度,东经105.36度)发生4.5级左右地震。

新华社海地莱凯8月22日电

海地民防部门22日说,截至当天上午,海地14日发生的7.2级地震已造成2207人死亡、12268人受伤,另有344人失踪。此外,地震还导致逾5.2万栋房屋被毁,约7.7万栋房屋受损。由于道路、桥梁受损以及安全等原因,一些地区食品、水和医疗物资等的供应面临困难。该国约70万人需要人道主义援助,震后重建的挑战巨大。2010年1月12日,海地发生7.3级地震,超过30万人遇难。

(二)地震波

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播

纵波

横波

1.质点的震动方向与波的传播方向一致,表现为上下颠簸

2.介质:可以在固体、液体、气体中传播

3.速度较快

1.质点的震动方向与波的传播方向垂直,表现为前后左右晃动

2.介质:只能在固体中传播

3.速度较慢

相同点:其速度都随着所通过的物质的性质而变化。

地震波

思考探究:当地震发生时,陆地上的人感觉是什么?为什么?

先上下颠簸,后左右摇晃;

纵波传播速度比横波快,纵波、横波都能在固体中传播。

此时在海中航行的人的感觉?为什么

只能感觉到上下颠簸;

纵波能够在液体中传播,横波只能在固体中传播。

二、地球的内部圈层

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面:

在大陆地面下平均33千米处,在这个不连续面下,横波和纵波的速度都明显增加,这个不连续面叫“莫霍界面”

33km

莫霍界面

在地下约2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失,这个面叫“古登堡界面”

2900km

古登堡界面

总结:不连续面及速度变化

莫霍面

古登堡面

17

2900

17千米处

(平均深度)

莫霍面

该面下,纵、横

波速都明显增加

古登堡面

2900千米处

在这里,纵波波速忽然下降,横波完全消失

波速变化

地下深度

不连续面

科学家通过对地震波传播速度的研究,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。之间的两个界面为不连续面,依次称为莫霍面和古登堡面。是为了分别纪念发现这两个界面的地震学家莫霍洛维契奇和古登堡。

地壳

莫霍界面

古登堡

界面

地幔

外核

内核

(一)地壳

阅读P25正文地壳内容和阅读部分。思考:地壳的分布范围、陆地地壳和海洋地壳的厚度、地壳的平均厚度、地壳厚度规律、地壳的物质形态、了解地壳的组成元素。

圈层

范围

厚度

物质组成及厚度变化

地壳

岩石组成的固体外壳;海拔越高地壳越厚,海拔越低地壳越薄;硅铝层的分布不连续。

地表以下,莫霍面以上

平均厚度约17km,大陆:39-41km海洋:5-10km

组成:含铁、镁的硅酸盐类

地幔

莫霍界面

古登堡界面

下地幔

上地幔

分层:上地幔和下地幔

范围:地壳底界到2900千米处

(二)地幔

阅读P26正文地幔内容和阅读部分。

思考:地幔的分布范围、划分,物质形态,软流层、岩石圈的分布。

岩石圈

地壳+上地幔顶部(软流层以上)

软流层

上地幔的上部(岩浆的发源地)

圈层

范围

分层

物质组成及状态

地核

古登堡面以下

外核与内核

外核:液态或熔融状态,“流动性”,地球磁场产生的主要原因;

内核:固态.

(三)地核

阅读P26正文地核内容和阅读部分。

思考:地核的分布范围、划分,物质形态,地球磁场。

地球内部结构划分

圈层名称

不连续面

地震波的速度变化

特征

地壳

古登堡面

(2900km)

①由岩石组成的固体外壳;

②厚度不均,大洋部分薄(5-10km),大陆部分厚(39-41km),平均厚度17km。

地幔

上地幔

①固态,上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要发源地;

②地壳和上地幔顶部共同组成岩石圈(软流层以上)。

下地幔

地核

外核

呈液态或熔融状态,地球磁场产生的主要原因

内核

呈固态,温度、压力和密度很大,

纵波和横波速度明显加快

纵波速度突然下降,横波消失

莫霍面

(平均17km)

阅读P27——P28正文地球的外部圈层内容。

思考:地球外部圈层有哪些?各圈层有什么特征、之间的联系。

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈。

三、地球的外部圈层

大气圈

大气圈是指环绕地球外部的气体圈层,主要由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所必需的氧气;大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

水

圈

地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,处于不间断的循环运动中。主要由固态水、液态水、气态水组成的。海洋是水圈的主体。

水是最活跃的自然环境要素之一,

在地球表面物质迁移和能量转换

中起着十分重要的作用,

地球表层生物

的总称。

生物圈

生命活动渗透到大气圈、水圈和岩石圈中。因此,生物圈成为地球上最具活力的圈层。

及其生存环境

生物圈

大气圈

岩石圈

水圈

地球四个主要圈层的位置关系

岩石圈

水圈

大气圈

生物圈

相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。

外部圈层

概 念

组 成

其 他

大气圈

包裹地球的气体层

气体和悬浮物,主要成分是氮和氧

缓和温度变化;提供氧气;天气现象发生地,与人类息息相关。

水圈

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

海洋水、陆地水(地表水和地下水)、大气水、生物水等

水圈里的水处于不间断的循环运动之中,连续但不规则。

生物圈

渗透于岩石圈、大气圈和水圈中的生物世界

生物及其生存环境

生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。

地球外部圈层的主要特征

课堂小结

地震波:地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播

纵波

横波

1.质点的震动方向与波的传播方向一致,表现为上下颠簸

2.介质:可以在固体、液体、气体中传播

3.速度较快

1.质点的震动方向与波的传播方向垂直,表现为前后左右晃动

2.介质:只能在固体中传播

3.速度较慢

相同点:其速度都随着所通过的物质的性质而变化。

地震波

做笔记和背诵内容

地球内部结构划分

圈层名称

不连续面

地震波的速度变化

特征

地壳

古登堡面

(2900km)

①由岩石组成的固体外壳;

②厚度不均,大洋部分薄(5-10km),大陆部分厚(39-41km),平均厚度17km。

地幔

上地幔

①固态,上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要发源地;

②地壳和上地幔顶部共同组成岩石圈(软流层以上)。

下地幔

地核

外核

呈液态或熔融状态,地球磁场产生的主要原因

内核

呈固态,温度、压力和密度很大,

纵波和横波速度明显加快

纵波速度突然下降,横波消失

莫霍面

(平均17km)

外部圈层

概 念

组 成

其 他

大气圈

包裹地球的气体层

气体和悬浮物,主要成分是氮和氧

缓和温度变化;提供氧气;天气现象发生地,与人类息息相关。

水圈

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

海洋水、陆地水(地表水和地下水)、大气水、生物水等

水圈里的水处于不间断的循环运动之中,连续但不规则。

生物圈

渗透于岩石圈、大气圈和水圈中的生物世界

生物及其生存环境

生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。

地球外部圈层的主要特征