北师大版数学九年级上册:第一章 特殊平行四边形章末复习课件(47张)

文档属性

| 名称 | 北师大版数学九年级上册:第一章 特殊平行四边形章末复习课件(47张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-25 11:29:08 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第一章

特殊平行四边形

章末复习

中考链接

归纳整合

素养提升

知识框架

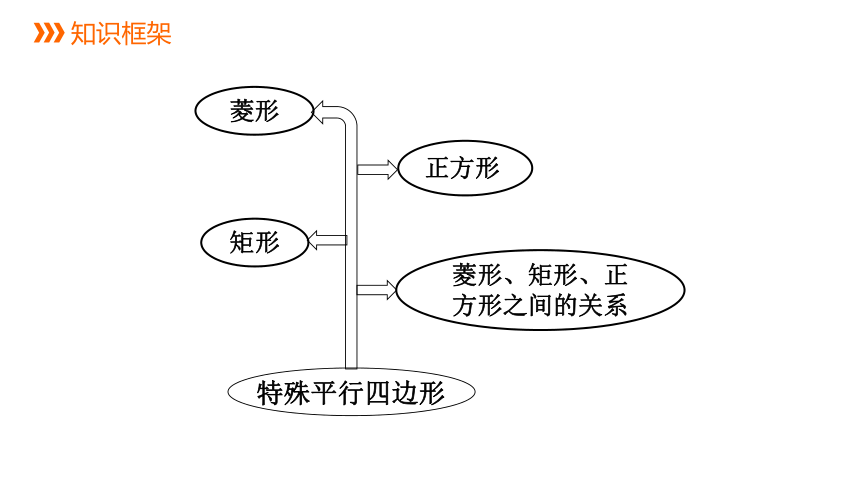

特殊平行四边形

正方形

菱形

菱形、矩形、正方形之间的关系

矩形

知识框架

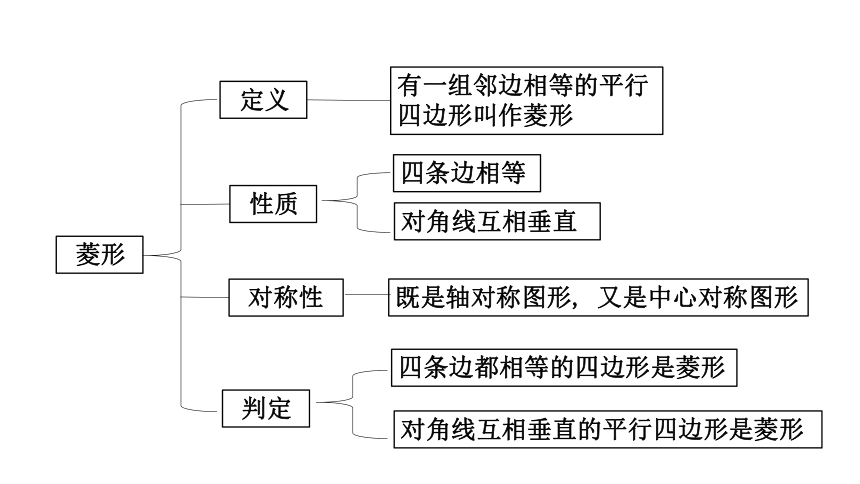

定义

性质

对称性

判定

有一组邻边相等的平行四边形叫作菱形

四条边相等

对角线互相垂直

既是轴对称图形,

又是中心对称图形

四条边都相等的四边形是菱形

对角线互相垂直的平行四边形是菱形

菱形

定义

性质

对称性

判定

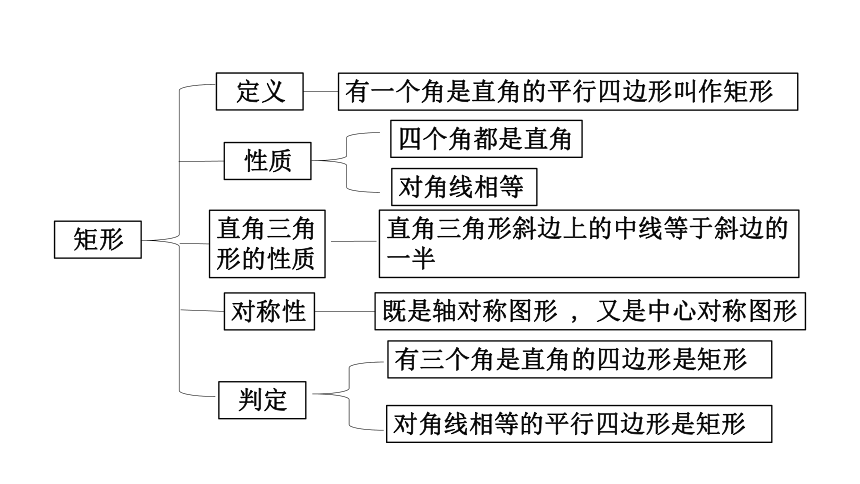

有一个角是直角的平行四边形叫作矩形

四个角都是直角

对角线相等

既是轴对称图形

,

又是中心对称图形

有三个角是直角的四边形是矩形

对角线相等的平行四边形是矩形

矩形

直角三角

形的性质

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半

定义

性质

对称性

判定

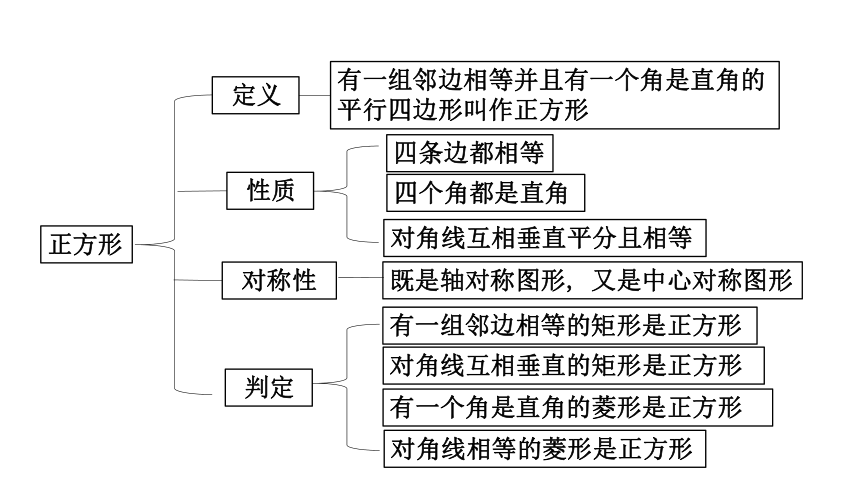

有一组邻边相等并且有一个角是直角的平行四边形叫作正方形

四条边都相等

对角线互相垂直平分且相等

既是轴对称图形,

又是中心对称图形

有一组邻边相等的矩形是正方形

对角线相等的菱形是正方形

正方形

四个角都是直角

对角线互相垂直的矩形是正方形

有一个角是直角的菱形是正方形

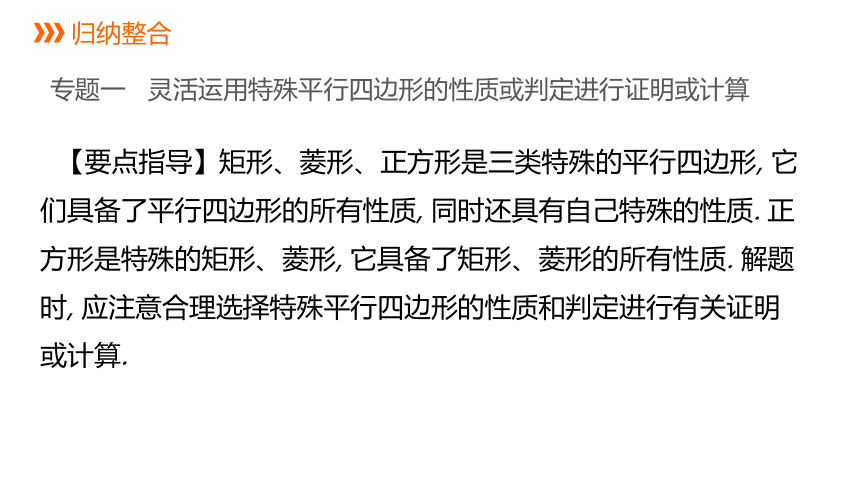

【要点指导】矩形、菱形、正方形是三类特殊的平行四边形,

它们具备了平行四边形的所有性质,

同时还具有自己特殊的性质.

正方形是特殊的矩形、菱形,

它具备了矩形、菱形的所有性质.

解题时,

应注意合理选择特殊平行四边形的性质和判定进行有关证明或计算.

专题一

灵活运用特殊平行四边形的性质或判定进行证明或计算

归纳整合

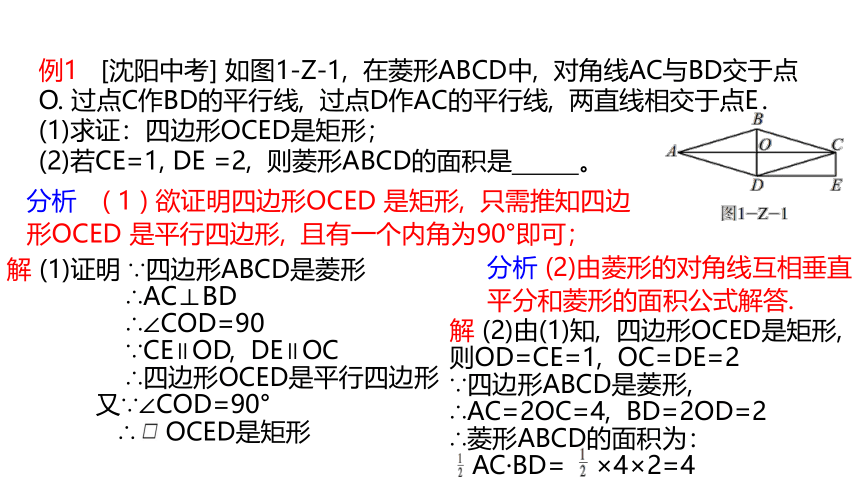

例1

[沈阳中考]

如图1-Z-1,

在菱形ABCD中,

对角线AC与BD交于点O.

过点C作BD的平行线,

过点D作AC的平行线,

两直线相交于点E.

(1)求证:四边形OCED是矩形;

(2)若CE=1,

DE

=2,

则菱形ABCD的面积是

。

分析 (

1

)

欲证明四边形OCED

是矩形,

只需推知四边形OCED

是平行四边形,

且有一个内角为90°即可;

分析

(2)由菱形的对角线互相垂直平分和菱形的面积公式解答.

解

(1)证明

∵四边形ABCD是菱形

∴AC⊥BD

∴∠COD=90

∵CE∥OD,

DE∥OC

∴四边形OCED是平行四边形

又∵∠COD=90°

∴

OCED是矩形

解

(2)由(1)知,

四边形OCED是矩形,

则OD=CE=1,

OC=DE=2

∵四边形ABCD是菱形,

∴AC=2OC=4,

BD=2OD=2

∴菱形ABCD的面积为:

AC·BD=

×4×2=4

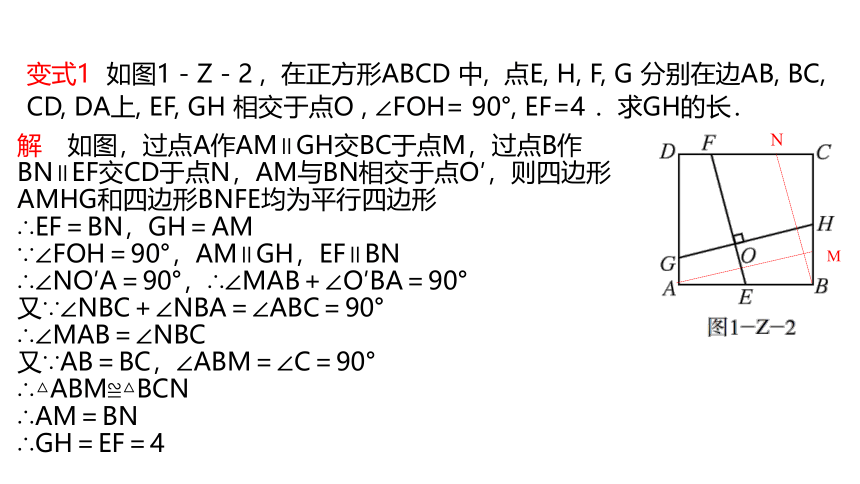

变式1

如图1

-

Z

-

2

,

在正方形ABCD

中,

点E,

H,

F,

G

分别在边AB,

BC,

CD,

DA上,

EF,

GH

相交于点O

,

∠FOH=

90°,

EF=4

.求GH的长.

解 如图,过点A作AM∥GH交BC于点M,过点B作BN∥EF交CD于点N,AM与BN相交于点O′,则四边形AMHG和四边形BNFE均为平行四边形

∴EF=BN,GH=AM

∵∠FOH=90°,AM∥GH,EF∥BN

∴∠NO′A=90°,∴∠MAB+∠O′BA=90°

又∵∠NBC+∠NBA=∠ABC=90°

∴∠MAB=∠NBC

又∵AB=BC,∠ABM=∠C=90°

∴△ABM≌△BCN

∴AM=BN

∴GH=EF=4

M

N

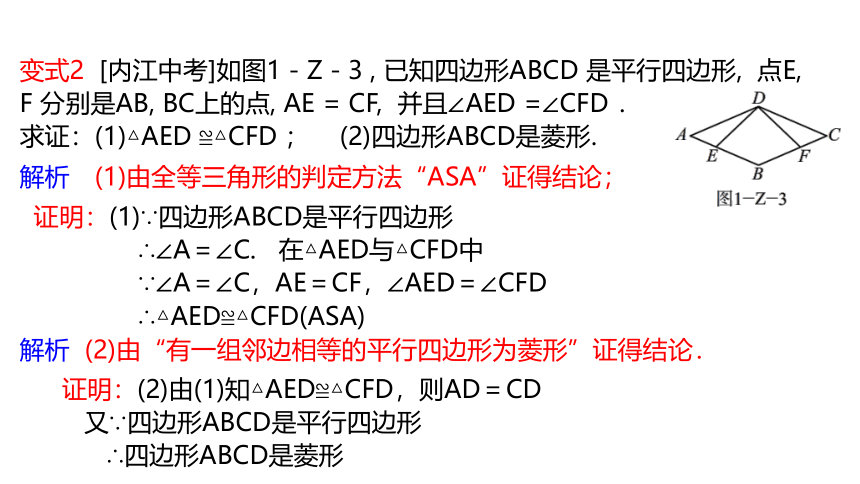

变式2

[内江中考]如图1

-

Z

-

3

,

已知四边形ABCD

是平行四边形,

点E,

F

分别是AB,

BC上的点,

AE

=

CF,

并且∠AED

=∠CFD

.

求证:(1)△AED

≌△CFD

;

(2)四边形ABCD是菱形.

解析 (1)由全等三角形的判定方法“ASA”证得结论;

证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形

∴∠A=∠C.

在△AED与△CFD中

∵∠A=∠C,AE=CF,∠AED=∠CFD

∴△AED≌△CFD(ASA)

解析

(2)由“有一组邻边相等的平行四边形为菱形”证得结论.

证明:(2)由(1)知△AED≌△CFD,则AD=CD

又∵四边形ABCD是平行四边形

∴四边形ABCD是菱形

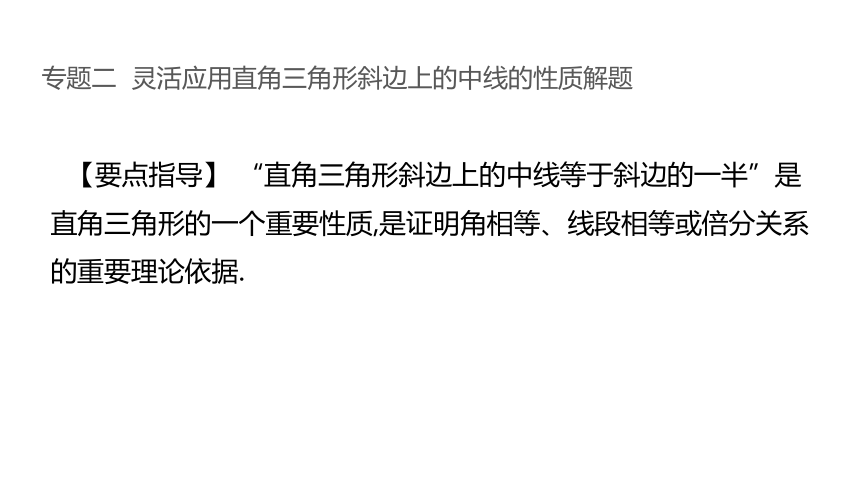

【要点指导】

“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”是直角三角形的一个重要性质,是证明角相等、线段相等或倍分关系的重要理论依据.

专题二

灵活应用直角三角形斜边上的中线的性质解题

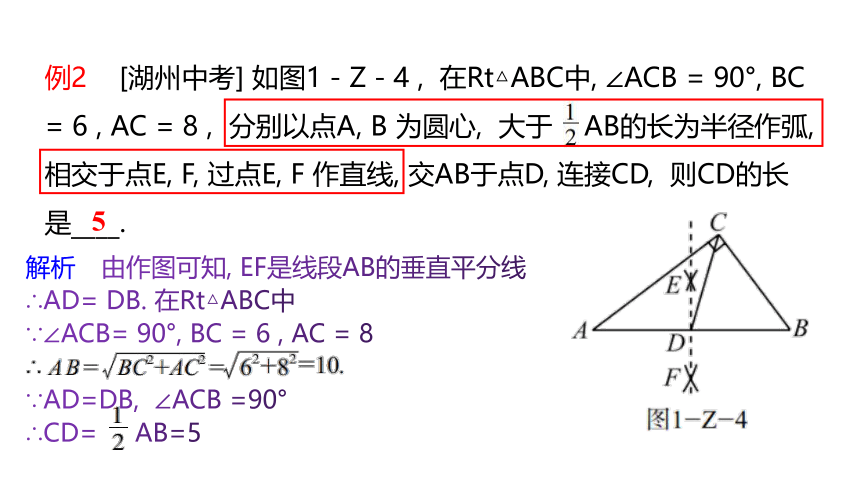

例2

[湖州中考]

如图1

-

Z

-

4

,

在Rt△ABC中,

∠ACB

=

90°,

BC

=

6

,

AC

=

8

,

分别以点A,

B

为圆心,

大于

AB的长为半径作弧,

相交于点E,

F,

过点E,

F

作直线,

交AB于点D,

连接CD,

则CD的长是____.

5

解析 由作图可知,

EF是线段AB的垂直平分线

∴AD=

DB.

在Rt△ABC中

∵∠ACB=

90°,

BC

=

6

,

AC

=

8

∵AD=DB,

∠ACB

=90°

∴CD=

AB=5

变式1

一个三角形的三边长分别为3,

4,

5,

那么最长边上的

中线长等于_______.

2.5

勾股定理的逆定理

直角三角形

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半

变式2

如图1

-

Z

-

5

,

在△ABC

中,

∠ACB

=90°,

D,

E,

F

分别是AB,

BC,

CA的中点.

若CD=

2

,

则线段EF的长是______.

2

EF为中位线

CD为斜边上的中线

【要点指导】要解决矩形中的折叠问题,

关键点如下:(1)抓住折叠本质(

折叠前后的两个图形是全等的)

;(2)利用轴对称的性质(

对称轴垂直平分对应点的连线)

;(3)找出折叠前后图形的位置关系和数量关系;(4)结合全等三角形、勾股定理等知识,

设出恰当的未知数,

列出方程求解.

专题三

特殊平行四边形中的折叠问题

例3

如图1

-

Z

-

6

,

将矩形纸片ABCD

(

AD>AB)折叠,

使点C

刚好落在线段AD上,

且折痕与边BC,

AD分别相交于点E,

F,

设折叠后点C,

D的对应点分别为点G,

H

.

(1)判断四边形CEGF的形状,

并证明你的结论;

解

(1)四边形CEGF是菱形.

证明:如图1-Z-6,

连接CG.

由折叠知EF垂直平分CG

∴FC=FG,

EC=EG

∵AD∥BC

∴∠GFE

=∠CEF

由折叠知∠CEF

=∠GEF

∴∠GFE

=∠GEF,

∴EG=FG

∴EG=FG=FC=EC

∴四边形CEGF是菱形

例3

如图1

-

Z

-

6

,

将矩形纸片ABCD

(

AD>AB)折叠,

使点C

刚好落在线段AD上,

且折痕与边BC,

AD分别相交于点E,

F,

设折叠后点C,

D的对应点分别为点G,

H

.

(2)若AB=3,

BC

=9,

求线段CE长的取值范围.

解

(2)如图1-Z-7①,

当点F与点D重合时,

四边形CEGF是正方形,

此时CE的长最小,

且CE=CD=3.

如图②,

当点G与点A重合时,

CE

的长最大,

设CE=x,

则BE=9-

x,

AE=CE=x.

在Rt

△ABE

中,

AB2+BE2=AE2

即

32+(9-x)2=x2

解得

x

=5

∴CE=5

综上,

线段CE长的取值范围为

3≤CE≤5.

变式1

[铜仁中考]

如图1

-

Z

-

8

,

在正方形ABCD中,

AB

=

6

,

点E

在边CD上,

且CE=

2

DE,

将△ADE沿AE折叠,

使△ADE落在△AFE的位置,

延长EF交边BC于点G,

连接AG,

CF.

有下列结论:

①△ABG

≌△AFG

;②BG=

CG;③EG=DE+BG;④AG∥CF.

其中正确结论的个数是( ).

A.1 B.2

C.3 D.4

D

解析

①:正确

∵正方形ABCD的边长为6,

CE=2DE

∴DE=2,CE=4

又∵把△ADE沿AE折叠

使△ADE落在△AFE的位置

∴AF=AD=AB=6,

∠AFE=∠D=∠B=90°

又∵AG=AG

故Rt△ABG和Rt△AFG全等

∴BG=GF

解析

②正确

设

BG=x,

则GF=x,

CG=BC-BG=6-x

在Rt△CGE中

GE=x+2,

EC=4,

CG=6-x

∴(6-x)2+42=(x+2)2

解得

x=3

∴BG=3,

CG=3

∴BG=CG

解析

③:

正确

∵EF=DE,

BG=GF

∴EG=EF+GF=DE+BG

解析

④:正确

由上面知GF=CG

∴∠GFC=∠GCF.

又∵Rt△ABG≌Rt△AFG

∴∠AGB=∠AGF,

而∠BGF=∠GFC+∠GCF

∴∠AGB+∠AGF=∠GFC+∠GCF

∴∠AGB=∠GCF

∴AG∥CF

变式2

如图1

-

Z

-

9

,

在边长为2

的菱形ABCD

中,

∠A

=

60°,

M

是AD边的中点,

连接MC,

将菱形ABCD

翻折,

使点A

落在线段CM

上的点E

处,

折痕交AB于点N

,

则线段EC的长为

.

【要点指导】计算线段的长度时,

最常见的方法是利用勾股定理列式计算,

但若题目不能用勾股定理计算线段的长度,

则需要考虑利用其他的方法,

例如:根据图形的面积,

利用面积公式得到关于所求线段的关系式,

从而进行求解.

专题四

利用等面积法计算线段长度

例4

[铜仁中考]

如图1

-

Z

-10,

在矩形ABCD

中,

AB=

3

,

BC

=

2

,

O

是AD的中点,

连接OB,

OC,

点E

在线段BC上(点E

不与点B,

C

重合),

过点E

作EM⊥OB于点M,

EN⊥OC于点N,

则EM+EN的值为( ).

D

分析

连接OE,

如图1-Z-10所示

∵四边形ABCD是矩形

∴CD=AB=3,

AD=BC=2,

∠A=∠D=90°

又∵O是AD的中点

∴AO=DO=1

变式1

如图1-Z-11

,

在矩形ABCD中,

AB

=

6

,

BC

=

8

,

M

是AD上任意一点,

且ME⊥AC于点E,

MF

⊥BD于点F,

则ME+MF=_____.

O

【要点指导】本专题常以填空题或解答题的形式出现,通常是坐标和特殊平行四边形相结合,通过对相关图形的形状、位置及大小的探究,体现数形结合、分类讨论思想,考查学生运用知识分析问题和解决问题的能力.

专题五

坐标系下的特殊平行四边形问题

例1

如图1

-

Z

-

12,

矩形OABC

在平面直角坐标系中,

点A

在x

轴上,

点C

在y

轴上,

OA=

3

,

OC=

2

,

P是BC边上一点且不与点B重合,

连接A

P,

过点P

作∠CPD=∠

APB,

交x

轴于点D,

交y

轴于点E,

过点E作EF∥AP交x轴于点F.

(

1

)

若△APD为等腰直角三角形,

求点P

的坐标;

分析

(1)

如图1-Z-12

,

根据等腰直角三角形的性质得出∠PAD

=∠PDA

=45°,

然后根据矩形的性质求得∠1=∠2=45°,

进而求得AB=BP=2,

即可求得CP=1,

可求点P的坐标;

解

(1)

∵△APD

为等腰直角三角形

∴∠APD

=90°,

∠PAD

=∠PDA

=45

又∵∠OAB

=∠B=90°

∴∠1=∠2=45°

∴BP=AB=OC=2

∴CP=BC-BP=OA-BP=1

∴P

(1,

2)

例5

如图1

-

Z

-

12,

矩形OABC

在平面直角坐标系中,

点A

在x

轴上,

点C

在y

轴上,

OA=

3

,

OC=

2

,

P是BC边上一点且不与点B重合,

连接A

P,

过点P

作∠CPD=∠

APB,

交x

轴于点D,

交y

轴于点E,

过点E作EF∥AP交x轴于点F.

(2)若以A,

P,

E,

F为顶点的四边形是平行四边形,

求直线PE的函数表达式.

分析

(2)

如图1

-

Z

-

13,

根据平行四边形的性质得出PD=

ED,

根据矩形的性质以及已知条件求得PD=

PA,

进而求得DM=

MA,

然后通过证△PDM≌△EDO得出OD=

DM=

MA=

1

,

EO=

PM=

2

,

即可求得点P,

E

的坐标,

从而求出直线PE的函数表达式.

例1

如图1

-

Z

-

12,

矩形OABC

在平面直角坐标系中,

点A

在x

轴上,

点C

在y

轴上,

OA=

3

,

OC=

2

,

P是BC边上一点且不与点B重合,

连接A

P,

过点P

作∠CPD=∠

APB,

交x

轴于点D,

交y

轴于点E,

过点E作EF∥AP交x轴于点F.

(2)若以A,

P,

E,

F为顶点的四边形是平行四边形,

求直线PE的函数表达式.

解

(

2

)

如图1-

Z-

13

∵四边形APFE是平行四边形

∴PD=

ED.

∵OA∥BC

∴∠CPD

=∠4,

∠1=∠3

又∵∠CPD

=∠1

∴∠3=∠4

∴PD=PA

过点P

作PM⊥x

轴于点M

∴DM=

MA

∵∠PDM=∠

EDO

∠PMD=∠

EOD=

90°

PD

=ED

∴△PDM≌△EDO

∴OD=

DM

=

MA=

1

EO=PM

=2

∴P(2,

2),

E(0,

-2)

∴直线PE的函数表达式为y=2x-2

变式1

如图1-Z-14

,

矩形ABCD在平面直角坐标系中,

点A

与原点O

重合,

点B,

D

分别在x轴和y轴上,

AB

=8,

AD

=6.

(1)直接写出点C的坐标;

(2)如图①,

折叠△CEB

使点B

落在线段AC上的点B1

处,

折痕为CE,

求点E的坐标;

AB2+BC2

变式1

如图1-Z-14

,

矩形ABCD在平面直角坐标系中,

点A

与原点O

重合,

点B,

D

分别在x轴和y轴上,

AB

=8,

AD

=6.

(3)如图②,

点P在线段DC上,

若△PAB

为等腰三角形,

试求所有满足条件的点P

的坐标.

【要点指导】将一个陌生的、未知的问题转化为熟悉的、已知的问题加以解决的思想叫作转化思想.

运用这种思想方法求阴影部分的面积的关键是把不规则的阴影部分图形转化成规则图形,

然后借助规则图形面积的计算方法进行计算.

专题一

用转化思想求阴影部分的面积

素养提升

例1

如图1-Z-15,

已知菱形ABCD的对角线AC,

BD的长分别是2和5,

P是对角线AC上一点(点P不与点A,

C

重合),

且PE∥BC交AB于点E,

PF∥CD交AD于点F,

AP,

EF

相交于点O,

求阴影部分的面积.

解

∵四边形ABCD是菱形

∴AD∥BC,

AB

∥CD

∵PE∥BC,

PF

∥CD

∴PE∥AF,

PF

∥AE

∴四边形AEPF是平行四边形

∴S△AOE=S△POF

变式1

如图1

-

Z

-

16,

在菱形ABCD

中,

AC

=

6

,

BD=

13,

P

是对角线AC上任意一点(

点P

不与点A,

C

重合)

,

过点P

作PE∥AD,

PF∥AB,

分别交AB,

AD于点E,

F,

则图中阴影部分的面积为_______.

【要点指导】在解决几何问题时,

如果题中没有给出具体的图形,

那么需要考虑是否存在两种或两种以上的可能,

然后进行分类讨论.

分类时要做到不重不漏.

专题二

特殊平行四边形中的分类讨论问题

例2

矩形一个内角的平分线把矩形的一边分成3

cm和5

cm的两部分,

则矩形的周长为( ).

A.16

cm

B.22

cm

或26

cm

C.26

cm

D.以上都不对

B

分析

如图1

-

Z

-

17,

∵在矩形ABCD

中,

BE

平分∠ABC

∴∠ABE

=∠

EBC

∵AD∥BC

∴∠AEB

=∠EBC

∴∠AEB

=∠ABE

∴AB=AE

矩形一个内角的平分线把矩形的一边分成3cm和5cm的两部分,

应分两种情况进行讨论:

①若AE=3

cm,

则AB=CD=3

cm,

AD

=BC=8

cm,

此时矩形的周长是22

cm;

②若AE=5

cm,

则AB=CD=5

cm,

AD

=BC=8

cm,

此时矩形的周长是26

cm.

变式1

[齐齐哈尔中考]

菱形ABCD的对角线

AC=

6

cm,

BD=4

cm,

以AC为边作正方形ACEF,

则BF的长为___________.

解析

如图,作出符合题意的图形分类讨论.根据菱形的对角线互相垂直平分求出AO,BO的长,作辅助线得到以BF为斜边的Rt△BGF,然后求出BG,FG的长,再利用勾股定理列式计算即可得解.

变式2

如图1-Z-18

,

在平面直角坐标系中,

O

为坐标原点,

在矩形OABC中,

A(10

,

0),

C(0,

4),

D为OA的中点,

P为BC边上一点,

若△POD

为等腰三角形,

则所有满足条件的点P

的坐标为________________________.

(2.5,4)或(3,4)或(2,4)或(8,4)

解析

△POD为等腰三角形,但其腰与底边不确定,因此需分情况讨论.

情况①:若OP=PD,则点P在OD的垂直平分线上,可得点P的坐标为(2.5,4);

情况②:若OP=OD,利用勾股定理可得点P的坐标为(3,4);

情况③:若DP=DO,分两种情况,可求得点P的坐标为(2,4)或(8,4).

考点1:菱形的判定、矩形的判定、正方形的判定.

考情:特殊平行四边形的判定是中考常考内容之

一.

近年来中考试题中出现了一类探索条件的开放性试题,即探索菱形、矩形、正方形成立的条件,

需要我们灵活运用特殊平行四边形的判定方法进行解答.

策略:判定一个四边形是矩形、菱形或正方形,

可以在四边形的基础上进行判定,

也可以先证它是平

行四边形,

再证它是矩形、菱形或正方形.

解答的关键是灵活掌握各类特殊平行四边形的判定方法,

合理选用判定方法进行解答.

中考链接

母题1

(教材P27复习题第11题)已知:如图1

-

Z

-

19,

在矩形ABCD

中,

对角线AC与BD相交于点O,

过点C

作BD的平行线,

过点D

作AC的平行线,

两线相交于点P.

求证:四边形CODP

是菱形.

链接1 [聊城中考]

如图1-Z-20,

在△ABC

中,

DE∥BC,EF∥AB,

要判定四边形DBFE是菱形,

还需要添加的条件是( ).

A.AB=AC

B.AD=BD

C.BE⊥AC

D.BE平分∠ABC

D

分析:当BE平分∠ABC

时,

四边形DBFE是菱形.

理由:∵DE∥BC,

EF

∥AB

∴四边形DBFE是平行四边形

∵DE∥BC

∴∠DEB

=∠EBC

∵BE平分∠ABC

∴∠EBC

=∠EBD

∴∠DEB

=∠EBD

∴BD=DE

∴四边形DBFE是菱形

链接2

[舟山中考]

如图1

-

Z

-

21,

等边三角形AEF

的顶点E,

F分别在矩形ABCD

的边BC,

CD上,

且∠CEF

=45°.求证:矩形ABCD是正方形.

证明∵四边形ABCD是矩形

∴∠B=∠D=∠C=90°

∵△AEF

是等边三角形

∴AE=AF,

∠AEF

=∠AFE

=60°

又∵∠CEF

=45°

∴∠CFE

=∠CEF

=45°

∴∠AFD

=∠AEB

=180

°-45°-60°=75°

∴△AEB

≌△AFD

∴AB=AD

∴矩形ABCD是正方形.

考点2:通过特殊平行四边形的性质和判定求线段之间的关系或求角的度数.

考情:特殊平行四边形的性质和判定是中考的常考内容,

主要考查平行四边形、菱形、矩形、正

方形等的性质和判定,

多以开放题或证明题的形式出现,

题型主要有填空题、选择题和解答题.

策略:运用特殊平行四边形的性质可以解决与

角、线段有关的问题.

判定一个四边形是矩形的

一般思路:先说明该四边形是平行四边形,

然后

再说明一个角是直角或对角线相等或直接说明该

四边形的三个内角都是直角.

母题2

(教材P21例1)如图1

-

Z

-

22,

在正方形ABCD

中,

E为CD边上一点,

F为BC延长线上一点,

且CE=CF.

BE与DF之间有怎样的关系?请说明理由.

链接3

[黔东南州中考]

如图1-Z-23,

在正方形ABCD中,

M

是对角线BD上的一点,

过点M作

ME∥CD交BC于点E,

作MF∥BC

交CD于点F,

连接AM,

EF.

求证:

AM=EF.

证明 如图

连接MC.在正方形ABCD中

AD=CD,

∠ADM=∠CDM

又∵DM=DM

∴△ADM≌△CDM

∴AM=CM

∵ME∥CD,

MF∥BC

∴四边形CEMF是平行四边形

∵∠ECF=90°

∴四边形CEMF是矩形

∴EF=CM.

又∵AM=CM

∴AM=EF

链接4

[厦门中考]如图1-Z-24,

在正方形

ABCD中,

G是边BC上的任意一

点,

DE⊥AG,

垂足为E,

AB于点F,

在线段AG上取点H,

使得AG=DE+HG,

连接BH.

求证:∠ABH=∠CDE.

链接4

[厦门中考]如图1-Z-24,

在正方形

ABCD中,

G是边BC上的任意一

点,

DE⊥AG,

垂足为E,

AB于点F,

在线段AG上取点H,

使得AG=DE+HG,

连接BH.

求证:∠ABH=∠CDE.

证明

∵四边形ABCD是正方形

∴∠FAD=90°

∵DE⊥AG

∴∠AED=90°

∴∠BAH+∠EAD=∠ADE+∠EAD

∴∠BAH=∠ADE

∵AG=DE+HG,

AG=AH+HG

∴DE=AH

又∵AD=BA

∴△ADE≌△BAH

∴∠BHA=∠AED=90°

又∵∠ADC=90°

∴∠BAH+∠ABH=∠ADE+∠CDE=90°

∴∠ABH=∠CDE

考点3:

特殊平行四边形中的旋转、折叠问题.

考情:

特殊平行四边形中的旋转、折叠问题是现

在中考的常考内容,

主要考查图形的对称性和全

等性,

题型主要有选择题、填空题和解答题,

多以

压轴题的形式出现.

策略:

旋转特征:(1)对应点到旋转中心的距离相

等;(2)对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋

转角;(3)旋转前后的图形全等,

翻折前后的图形关于折痕成轴对称,

即翻折前后的图形是全等的.

母题3

(教材P26,

P28复习题第7,

15题)

1.(1)如果一个菱形绕对角线的交点旋转90°后,

所得图形与原来的图形重合,

那么这个菱形是

正方形吗?为什么?

(2)如果一个四边形绕对角线的交点旋转90°后,

所得图形与原来的图形重合,

那么这个四边形

是正方形吗?为什么?

2.如图1-Z-2,

把一张矩形纸片沿对角线折

叠,

重合部分是什么图形?试说明理由.

链接5

[葫芦岛中考]

如图1-Z-26,

将矩形纸片ABCD沿直线EF折叠,

使点C落在AD边的中点C′处,

点B落在点B′处,

其中AB=9,

BC=6,

则FC′的长为(

).

D

分析 设FC′=x,

则FD=9-x

∵BC=6,

四边形ABCD为矩形

∴AD=BC=6

∵C′为AD的中点

∴C′D=3

在Rt

△FC′

D

中

∵∠D

=

90°,

FC

′

=

x

FD=

9

-

x,

C′D=3

∴x2=(9-x)2+32

解得x=5

即FC′=5

第一章

特殊平行四边形

章末复习

中考链接

归纳整合

素养提升

知识框架

特殊平行四边形

正方形

菱形

菱形、矩形、正方形之间的关系

矩形

知识框架

定义

性质

对称性

判定

有一组邻边相等的平行四边形叫作菱形

四条边相等

对角线互相垂直

既是轴对称图形,

又是中心对称图形

四条边都相等的四边形是菱形

对角线互相垂直的平行四边形是菱形

菱形

定义

性质

对称性

判定

有一个角是直角的平行四边形叫作矩形

四个角都是直角

对角线相等

既是轴对称图形

,

又是中心对称图形

有三个角是直角的四边形是矩形

对角线相等的平行四边形是矩形

矩形

直角三角

形的性质

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半

定义

性质

对称性

判定

有一组邻边相等并且有一个角是直角的平行四边形叫作正方形

四条边都相等

对角线互相垂直平分且相等

既是轴对称图形,

又是中心对称图形

有一组邻边相等的矩形是正方形

对角线相等的菱形是正方形

正方形

四个角都是直角

对角线互相垂直的矩形是正方形

有一个角是直角的菱形是正方形

【要点指导】矩形、菱形、正方形是三类特殊的平行四边形,

它们具备了平行四边形的所有性质,

同时还具有自己特殊的性质.

正方形是特殊的矩形、菱形,

它具备了矩形、菱形的所有性质.

解题时,

应注意合理选择特殊平行四边形的性质和判定进行有关证明或计算.

专题一

灵活运用特殊平行四边形的性质或判定进行证明或计算

归纳整合

例1

[沈阳中考]

如图1-Z-1,

在菱形ABCD中,

对角线AC与BD交于点O.

过点C作BD的平行线,

过点D作AC的平行线,

两直线相交于点E.

(1)求证:四边形OCED是矩形;

(2)若CE=1,

DE

=2,

则菱形ABCD的面积是

。

分析 (

1

)

欲证明四边形OCED

是矩形,

只需推知四边形OCED

是平行四边形,

且有一个内角为90°即可;

分析

(2)由菱形的对角线互相垂直平分和菱形的面积公式解答.

解

(1)证明

∵四边形ABCD是菱形

∴AC⊥BD

∴∠COD=90

∵CE∥OD,

DE∥OC

∴四边形OCED是平行四边形

又∵∠COD=90°

∴

OCED是矩形

解

(2)由(1)知,

四边形OCED是矩形,

则OD=CE=1,

OC=DE=2

∵四边形ABCD是菱形,

∴AC=2OC=4,

BD=2OD=2

∴菱形ABCD的面积为:

AC·BD=

×4×2=4

变式1

如图1

-

Z

-

2

,

在正方形ABCD

中,

点E,

H,

F,

G

分别在边AB,

BC,

CD,

DA上,

EF,

GH

相交于点O

,

∠FOH=

90°,

EF=4

.求GH的长.

解 如图,过点A作AM∥GH交BC于点M,过点B作BN∥EF交CD于点N,AM与BN相交于点O′,则四边形AMHG和四边形BNFE均为平行四边形

∴EF=BN,GH=AM

∵∠FOH=90°,AM∥GH,EF∥BN

∴∠NO′A=90°,∴∠MAB+∠O′BA=90°

又∵∠NBC+∠NBA=∠ABC=90°

∴∠MAB=∠NBC

又∵AB=BC,∠ABM=∠C=90°

∴△ABM≌△BCN

∴AM=BN

∴GH=EF=4

M

N

变式2

[内江中考]如图1

-

Z

-

3

,

已知四边形ABCD

是平行四边形,

点E,

F

分别是AB,

BC上的点,

AE

=

CF,

并且∠AED

=∠CFD

.

求证:(1)△AED

≌△CFD

;

(2)四边形ABCD是菱形.

解析 (1)由全等三角形的判定方法“ASA”证得结论;

证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形

∴∠A=∠C.

在△AED与△CFD中

∵∠A=∠C,AE=CF,∠AED=∠CFD

∴△AED≌△CFD(ASA)

解析

(2)由“有一组邻边相等的平行四边形为菱形”证得结论.

证明:(2)由(1)知△AED≌△CFD,则AD=CD

又∵四边形ABCD是平行四边形

∴四边形ABCD是菱形

【要点指导】

“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”是直角三角形的一个重要性质,是证明角相等、线段相等或倍分关系的重要理论依据.

专题二

灵活应用直角三角形斜边上的中线的性质解题

例2

[湖州中考]

如图1

-

Z

-

4

,

在Rt△ABC中,

∠ACB

=

90°,

BC

=

6

,

AC

=

8

,

分别以点A,

B

为圆心,

大于

AB的长为半径作弧,

相交于点E,

F,

过点E,

F

作直线,

交AB于点D,

连接CD,

则CD的长是____.

5

解析 由作图可知,

EF是线段AB的垂直平分线

∴AD=

DB.

在Rt△ABC中

∵∠ACB=

90°,

BC

=

6

,

AC

=

8

∵AD=DB,

∠ACB

=90°

∴CD=

AB=5

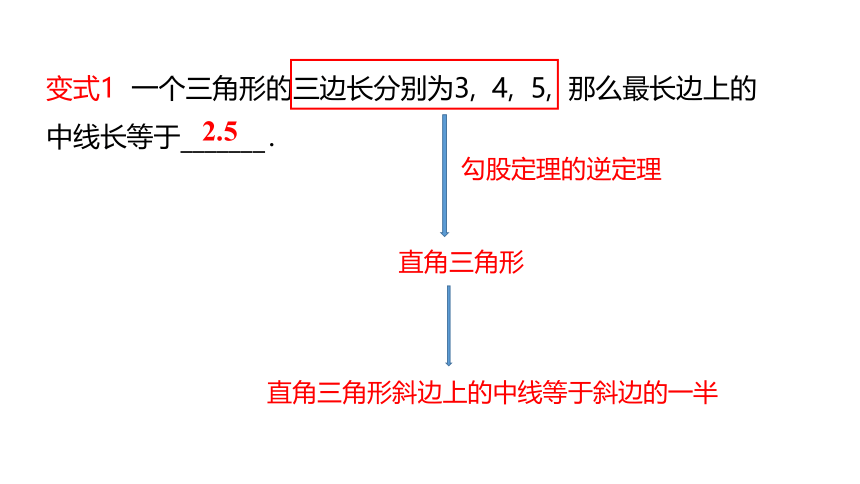

变式1

一个三角形的三边长分别为3,

4,

5,

那么最长边上的

中线长等于_______.

2.5

勾股定理的逆定理

直角三角形

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半

变式2

如图1

-

Z

-

5

,

在△ABC

中,

∠ACB

=90°,

D,

E,

F

分别是AB,

BC,

CA的中点.

若CD=

2

,

则线段EF的长是______.

2

EF为中位线

CD为斜边上的中线

【要点指导】要解决矩形中的折叠问题,

关键点如下:(1)抓住折叠本质(

折叠前后的两个图形是全等的)

;(2)利用轴对称的性质(

对称轴垂直平分对应点的连线)

;(3)找出折叠前后图形的位置关系和数量关系;(4)结合全等三角形、勾股定理等知识,

设出恰当的未知数,

列出方程求解.

专题三

特殊平行四边形中的折叠问题

例3

如图1

-

Z

-

6

,

将矩形纸片ABCD

(

AD>AB)折叠,

使点C

刚好落在线段AD上,

且折痕与边BC,

AD分别相交于点E,

F,

设折叠后点C,

D的对应点分别为点G,

H

.

(1)判断四边形CEGF的形状,

并证明你的结论;

解

(1)四边形CEGF是菱形.

证明:如图1-Z-6,

连接CG.

由折叠知EF垂直平分CG

∴FC=FG,

EC=EG

∵AD∥BC

∴∠GFE

=∠CEF

由折叠知∠CEF

=∠GEF

∴∠GFE

=∠GEF,

∴EG=FG

∴EG=FG=FC=EC

∴四边形CEGF是菱形

例3

如图1

-

Z

-

6

,

将矩形纸片ABCD

(

AD>AB)折叠,

使点C

刚好落在线段AD上,

且折痕与边BC,

AD分别相交于点E,

F,

设折叠后点C,

D的对应点分别为点G,

H

.

(2)若AB=3,

BC

=9,

求线段CE长的取值范围.

解

(2)如图1-Z-7①,

当点F与点D重合时,

四边形CEGF是正方形,

此时CE的长最小,

且CE=CD=3.

如图②,

当点G与点A重合时,

CE

的长最大,

设CE=x,

则BE=9-

x,

AE=CE=x.

在Rt

△ABE

中,

AB2+BE2=AE2

即

32+(9-x)2=x2

解得

x

=5

∴CE=5

综上,

线段CE长的取值范围为

3≤CE≤5.

变式1

[铜仁中考]

如图1

-

Z

-

8

,

在正方形ABCD中,

AB

=

6

,

点E

在边CD上,

且CE=

2

DE,

将△ADE沿AE折叠,

使△ADE落在△AFE的位置,

延长EF交边BC于点G,

连接AG,

CF.

有下列结论:

①△ABG

≌△AFG

;②BG=

CG;③EG=DE+BG;④AG∥CF.

其中正确结论的个数是( ).

A.1 B.2

C.3 D.4

D

解析

①:正确

∵正方形ABCD的边长为6,

CE=2DE

∴DE=2,CE=4

又∵把△ADE沿AE折叠

使△ADE落在△AFE的位置

∴AF=AD=AB=6,

∠AFE=∠D=∠B=90°

又∵AG=AG

故Rt△ABG和Rt△AFG全等

∴BG=GF

解析

②正确

设

BG=x,

则GF=x,

CG=BC-BG=6-x

在Rt△CGE中

GE=x+2,

EC=4,

CG=6-x

∴(6-x)2+42=(x+2)2

解得

x=3

∴BG=3,

CG=3

∴BG=CG

解析

③:

正确

∵EF=DE,

BG=GF

∴EG=EF+GF=DE+BG

解析

④:正确

由上面知GF=CG

∴∠GFC=∠GCF.

又∵Rt△ABG≌Rt△AFG

∴∠AGB=∠AGF,

而∠BGF=∠GFC+∠GCF

∴∠AGB+∠AGF=∠GFC+∠GCF

∴∠AGB=∠GCF

∴AG∥CF

变式2

如图1

-

Z

-

9

,

在边长为2

的菱形ABCD

中,

∠A

=

60°,

M

是AD边的中点,

连接MC,

将菱形ABCD

翻折,

使点A

落在线段CM

上的点E

处,

折痕交AB于点N

,

则线段EC的长为

.

【要点指导】计算线段的长度时,

最常见的方法是利用勾股定理列式计算,

但若题目不能用勾股定理计算线段的长度,

则需要考虑利用其他的方法,

例如:根据图形的面积,

利用面积公式得到关于所求线段的关系式,

从而进行求解.

专题四

利用等面积法计算线段长度

例4

[铜仁中考]

如图1

-

Z

-10,

在矩形ABCD

中,

AB=

3

,

BC

=

2

,

O

是AD的中点,

连接OB,

OC,

点E

在线段BC上(点E

不与点B,

C

重合),

过点E

作EM⊥OB于点M,

EN⊥OC于点N,

则EM+EN的值为( ).

D

分析

连接OE,

如图1-Z-10所示

∵四边形ABCD是矩形

∴CD=AB=3,

AD=BC=2,

∠A=∠D=90°

又∵O是AD的中点

∴AO=DO=1

变式1

如图1-Z-11

,

在矩形ABCD中,

AB

=

6

,

BC

=

8

,

M

是AD上任意一点,

且ME⊥AC于点E,

MF

⊥BD于点F,

则ME+MF=_____.

O

【要点指导】本专题常以填空题或解答题的形式出现,通常是坐标和特殊平行四边形相结合,通过对相关图形的形状、位置及大小的探究,体现数形结合、分类讨论思想,考查学生运用知识分析问题和解决问题的能力.

专题五

坐标系下的特殊平行四边形问题

例1

如图1

-

Z

-

12,

矩形OABC

在平面直角坐标系中,

点A

在x

轴上,

点C

在y

轴上,

OA=

3

,

OC=

2

,

P是BC边上一点且不与点B重合,

连接A

P,

过点P

作∠CPD=∠

APB,

交x

轴于点D,

交y

轴于点E,

过点E作EF∥AP交x轴于点F.

(

1

)

若△APD为等腰直角三角形,

求点P

的坐标;

分析

(1)

如图1-Z-12

,

根据等腰直角三角形的性质得出∠PAD

=∠PDA

=45°,

然后根据矩形的性质求得∠1=∠2=45°,

进而求得AB=BP=2,

即可求得CP=1,

可求点P的坐标;

解

(1)

∵△APD

为等腰直角三角形

∴∠APD

=90°,

∠PAD

=∠PDA

=45

又∵∠OAB

=∠B=90°

∴∠1=∠2=45°

∴BP=AB=OC=2

∴CP=BC-BP=OA-BP=1

∴P

(1,

2)

例5

如图1

-

Z

-

12,

矩形OABC

在平面直角坐标系中,

点A

在x

轴上,

点C

在y

轴上,

OA=

3

,

OC=

2

,

P是BC边上一点且不与点B重合,

连接A

P,

过点P

作∠CPD=∠

APB,

交x

轴于点D,

交y

轴于点E,

过点E作EF∥AP交x轴于点F.

(2)若以A,

P,

E,

F为顶点的四边形是平行四边形,

求直线PE的函数表达式.

分析

(2)

如图1

-

Z

-

13,

根据平行四边形的性质得出PD=

ED,

根据矩形的性质以及已知条件求得PD=

PA,

进而求得DM=

MA,

然后通过证△PDM≌△EDO得出OD=

DM=

MA=

1

,

EO=

PM=

2

,

即可求得点P,

E

的坐标,

从而求出直线PE的函数表达式.

例1

如图1

-

Z

-

12,

矩形OABC

在平面直角坐标系中,

点A

在x

轴上,

点C

在y

轴上,

OA=

3

,

OC=

2

,

P是BC边上一点且不与点B重合,

连接A

P,

过点P

作∠CPD=∠

APB,

交x

轴于点D,

交y

轴于点E,

过点E作EF∥AP交x轴于点F.

(2)若以A,

P,

E,

F为顶点的四边形是平行四边形,

求直线PE的函数表达式.

解

(

2

)

如图1-

Z-

13

∵四边形APFE是平行四边形

∴PD=

ED.

∵OA∥BC

∴∠CPD

=∠4,

∠1=∠3

又∵∠CPD

=∠1

∴∠3=∠4

∴PD=PA

过点P

作PM⊥x

轴于点M

∴DM=

MA

∵∠PDM=∠

EDO

∠PMD=∠

EOD=

90°

PD

=ED

∴△PDM≌△EDO

∴OD=

DM

=

MA=

1

EO=PM

=2

∴P(2,

2),

E(0,

-2)

∴直线PE的函数表达式为y=2x-2

变式1

如图1-Z-14

,

矩形ABCD在平面直角坐标系中,

点A

与原点O

重合,

点B,

D

分别在x轴和y轴上,

AB

=8,

AD

=6.

(1)直接写出点C的坐标;

(2)如图①,

折叠△CEB

使点B

落在线段AC上的点B1

处,

折痕为CE,

求点E的坐标;

AB2+BC2

变式1

如图1-Z-14

,

矩形ABCD在平面直角坐标系中,

点A

与原点O

重合,

点B,

D

分别在x轴和y轴上,

AB

=8,

AD

=6.

(3)如图②,

点P在线段DC上,

若△PAB

为等腰三角形,

试求所有满足条件的点P

的坐标.

【要点指导】将一个陌生的、未知的问题转化为熟悉的、已知的问题加以解决的思想叫作转化思想.

运用这种思想方法求阴影部分的面积的关键是把不规则的阴影部分图形转化成规则图形,

然后借助规则图形面积的计算方法进行计算.

专题一

用转化思想求阴影部分的面积

素养提升

例1

如图1-Z-15,

已知菱形ABCD的对角线AC,

BD的长分别是2和5,

P是对角线AC上一点(点P不与点A,

C

重合),

且PE∥BC交AB于点E,

PF∥CD交AD于点F,

AP,

EF

相交于点O,

求阴影部分的面积.

解

∵四边形ABCD是菱形

∴AD∥BC,

AB

∥CD

∵PE∥BC,

PF

∥CD

∴PE∥AF,

PF

∥AE

∴四边形AEPF是平行四边形

∴S△AOE=S△POF

变式1

如图1

-

Z

-

16,

在菱形ABCD

中,

AC

=

6

,

BD=

13,

P

是对角线AC上任意一点(

点P

不与点A,

C

重合)

,

过点P

作PE∥AD,

PF∥AB,

分别交AB,

AD于点E,

F,

则图中阴影部分的面积为_______.

【要点指导】在解决几何问题时,

如果题中没有给出具体的图形,

那么需要考虑是否存在两种或两种以上的可能,

然后进行分类讨论.

分类时要做到不重不漏.

专题二

特殊平行四边形中的分类讨论问题

例2

矩形一个内角的平分线把矩形的一边分成3

cm和5

cm的两部分,

则矩形的周长为( ).

A.16

cm

B.22

cm

或26

cm

C.26

cm

D.以上都不对

B

分析

如图1

-

Z

-

17,

∵在矩形ABCD

中,

BE

平分∠ABC

∴∠ABE

=∠

EBC

∵AD∥BC

∴∠AEB

=∠EBC

∴∠AEB

=∠ABE

∴AB=AE

矩形一个内角的平分线把矩形的一边分成3cm和5cm的两部分,

应分两种情况进行讨论:

①若AE=3

cm,

则AB=CD=3

cm,

AD

=BC=8

cm,

此时矩形的周长是22

cm;

②若AE=5

cm,

则AB=CD=5

cm,

AD

=BC=8

cm,

此时矩形的周长是26

cm.

变式1

[齐齐哈尔中考]

菱形ABCD的对角线

AC=

6

cm,

BD=4

cm,

以AC为边作正方形ACEF,

则BF的长为___________.

解析

如图,作出符合题意的图形分类讨论.根据菱形的对角线互相垂直平分求出AO,BO的长,作辅助线得到以BF为斜边的Rt△BGF,然后求出BG,FG的长,再利用勾股定理列式计算即可得解.

变式2

如图1-Z-18

,

在平面直角坐标系中,

O

为坐标原点,

在矩形OABC中,

A(10

,

0),

C(0,

4),

D为OA的中点,

P为BC边上一点,

若△POD

为等腰三角形,

则所有满足条件的点P

的坐标为________________________.

(2.5,4)或(3,4)或(2,4)或(8,4)

解析

△POD为等腰三角形,但其腰与底边不确定,因此需分情况讨论.

情况①:若OP=PD,则点P在OD的垂直平分线上,可得点P的坐标为(2.5,4);

情况②:若OP=OD,利用勾股定理可得点P的坐标为(3,4);

情况③:若DP=DO,分两种情况,可求得点P的坐标为(2,4)或(8,4).

考点1:菱形的判定、矩形的判定、正方形的判定.

考情:特殊平行四边形的判定是中考常考内容之

一.

近年来中考试题中出现了一类探索条件的开放性试题,即探索菱形、矩形、正方形成立的条件,

需要我们灵活运用特殊平行四边形的判定方法进行解答.

策略:判定一个四边形是矩形、菱形或正方形,

可以在四边形的基础上进行判定,

也可以先证它是平

行四边形,

再证它是矩形、菱形或正方形.

解答的关键是灵活掌握各类特殊平行四边形的判定方法,

合理选用判定方法进行解答.

中考链接

母题1

(教材P27复习题第11题)已知:如图1

-

Z

-

19,

在矩形ABCD

中,

对角线AC与BD相交于点O,

过点C

作BD的平行线,

过点D

作AC的平行线,

两线相交于点P.

求证:四边形CODP

是菱形.

链接1 [聊城中考]

如图1-Z-20,

在△ABC

中,

DE∥BC,EF∥AB,

要判定四边形DBFE是菱形,

还需要添加的条件是( ).

A.AB=AC

B.AD=BD

C.BE⊥AC

D.BE平分∠ABC

D

分析:当BE平分∠ABC

时,

四边形DBFE是菱形.

理由:∵DE∥BC,

EF

∥AB

∴四边形DBFE是平行四边形

∵DE∥BC

∴∠DEB

=∠EBC

∵BE平分∠ABC

∴∠EBC

=∠EBD

∴∠DEB

=∠EBD

∴BD=DE

∴四边形DBFE是菱形

链接2

[舟山中考]

如图1

-

Z

-

21,

等边三角形AEF

的顶点E,

F分别在矩形ABCD

的边BC,

CD上,

且∠CEF

=45°.求证:矩形ABCD是正方形.

证明∵四边形ABCD是矩形

∴∠B=∠D=∠C=90°

∵△AEF

是等边三角形

∴AE=AF,

∠AEF

=∠AFE

=60°

又∵∠CEF

=45°

∴∠CFE

=∠CEF

=45°

∴∠AFD

=∠AEB

=180

°-45°-60°=75°

∴△AEB

≌△AFD

∴AB=AD

∴矩形ABCD是正方形.

考点2:通过特殊平行四边形的性质和判定求线段之间的关系或求角的度数.

考情:特殊平行四边形的性质和判定是中考的常考内容,

主要考查平行四边形、菱形、矩形、正

方形等的性质和判定,

多以开放题或证明题的形式出现,

题型主要有填空题、选择题和解答题.

策略:运用特殊平行四边形的性质可以解决与

角、线段有关的问题.

判定一个四边形是矩形的

一般思路:先说明该四边形是平行四边形,

然后

再说明一个角是直角或对角线相等或直接说明该

四边形的三个内角都是直角.

母题2

(教材P21例1)如图1

-

Z

-

22,

在正方形ABCD

中,

E为CD边上一点,

F为BC延长线上一点,

且CE=CF.

BE与DF之间有怎样的关系?请说明理由.

链接3

[黔东南州中考]

如图1-Z-23,

在正方形ABCD中,

M

是对角线BD上的一点,

过点M作

ME∥CD交BC于点E,

作MF∥BC

交CD于点F,

连接AM,

EF.

求证:

AM=EF.

证明 如图

连接MC.在正方形ABCD中

AD=CD,

∠ADM=∠CDM

又∵DM=DM

∴△ADM≌△CDM

∴AM=CM

∵ME∥CD,

MF∥BC

∴四边形CEMF是平行四边形

∵∠ECF=90°

∴四边形CEMF是矩形

∴EF=CM.

又∵AM=CM

∴AM=EF

链接4

[厦门中考]如图1-Z-24,

在正方形

ABCD中,

G是边BC上的任意一

点,

DE⊥AG,

垂足为E,

AB于点F,

在线段AG上取点H,

使得AG=DE+HG,

连接BH.

求证:∠ABH=∠CDE.

链接4

[厦门中考]如图1-Z-24,

在正方形

ABCD中,

G是边BC上的任意一

点,

DE⊥AG,

垂足为E,

AB于点F,

在线段AG上取点H,

使得AG=DE+HG,

连接BH.

求证:∠ABH=∠CDE.

证明

∵四边形ABCD是正方形

∴∠FAD=90°

∵DE⊥AG

∴∠AED=90°

∴∠BAH+∠EAD=∠ADE+∠EAD

∴∠BAH=∠ADE

∵AG=DE+HG,

AG=AH+HG

∴DE=AH

又∵AD=BA

∴△ADE≌△BAH

∴∠BHA=∠AED=90°

又∵∠ADC=90°

∴∠BAH+∠ABH=∠ADE+∠CDE=90°

∴∠ABH=∠CDE

考点3:

特殊平行四边形中的旋转、折叠问题.

考情:

特殊平行四边形中的旋转、折叠问题是现

在中考的常考内容,

主要考查图形的对称性和全

等性,

题型主要有选择题、填空题和解答题,

多以

压轴题的形式出现.

策略:

旋转特征:(1)对应点到旋转中心的距离相

等;(2)对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋

转角;(3)旋转前后的图形全等,

翻折前后的图形关于折痕成轴对称,

即翻折前后的图形是全等的.

母题3

(教材P26,

P28复习题第7,

15题)

1.(1)如果一个菱形绕对角线的交点旋转90°后,

所得图形与原来的图形重合,

那么这个菱形是

正方形吗?为什么?

(2)如果一个四边形绕对角线的交点旋转90°后,

所得图形与原来的图形重合,

那么这个四边形

是正方形吗?为什么?

2.如图1-Z-2,

把一张矩形纸片沿对角线折

叠,

重合部分是什么图形?试说明理由.

链接5

[葫芦岛中考]

如图1-Z-26,

将矩形纸片ABCD沿直线EF折叠,

使点C落在AD边的中点C′处,

点B落在点B′处,

其中AB=9,

BC=6,

则FC′的长为(

).

D

分析 设FC′=x,

则FD=9-x

∵BC=6,

四边形ABCD为矩形

∴AD=BC=6

∵C′为AD的中点

∴C′D=3

在Rt

△FC′

D

中

∵∠D

=

90°,

FC

′

=

x

FD=

9

-

x,

C′D=3

∴x2=(9-x)2+32

解得x=5

即FC′=5

同课章节目录

- 第一章 特殊平行四边形

- 1 菱形的性质与判定

- 2 矩形的性质与判定

- 3 正方形的性质与判定

- 第二章 一元二次方程

- 1 认识一元二次方程

- 2 用配方法求解一元二次方程

- 3 用公式法求解一元二次方程

- 4 用因式分解法求解一元二次方程

- 5 一元二次方程的根与系数的关系

- 6 应用一元二次方程

- 第三章 概率的进一步认识

- 1 用树状图或表格求概率

- 2 用频率估计概率

- 第四章 图形的相似

- 1 成比例线段

- 2 平行线分线段成比例

- 3 相似多边形

- 4 探索三角形相似的条件

- 5 相似三角形判定定理的证明

- 6 利用相似三角形测高

- 7 相似三角形的性质

- 8 图形的位似

- 第五章 投影与视图

- 1 投影

- 2 视图

- 第六章 反比例函数

- 1 反比例函数

- 2 反比例函数的图象与性质

- 3 反比例函数的应用