高中语文统编版选择性必修上册第二单元4.3《人皆有不忍人之心》(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册第二单元4.3《人皆有不忍人之心》(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 537.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第4课

人皆有不忍人之心

孟子

任务群一

积累基础知识

1.作者:孟子(约前372—前289),战国时期的思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆(一说子车),邹(今山东邹城)人。孟子是鲁国贵族孟孙氏的后代。他幼年丧父,靠母亲抚养教育,年轻时,曾从孔子之孙子思的门人学习,非常崇拜孔子,悉心钻研孔子的学说,后来成了继孔子之后儒家的又一位大师,被尊为“亚圣”。为了推行自己的政治主张,他曾游历各国,并一度任过齐宣王的客卿,但他的主张未被各国采纳。六十多岁时,他回到家乡,聚众讲学,著书立说。他同弟子公孙丑、万章等人一起,把他的言论编成《孟子》一书。《孟子》共七篇,是儒家经典之一。孟子文章说理畅达,气势充沛并长于论辩。

2.时代背景

孟子为了实现自己的政治理想,曾去齐、鲁、宋、滕、梁等国游说诸侯,尽管齐宣王、梁惠王等对他十分礼遇,终因“迂阔而疏于事情”不被诸侯所用,“退而与万章之徒”著书论事。孟子一贯主张“仁政”,主张实行“王道”,而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道学说,在当时行不通。

3.常识梳理

(1)文学常识

①《孟子》

《孟子》记载了孟子的言行,是一部对话体著作。笔带锋芒,常用夸张、比喻和寓言故事等增强说服力,是极富特色的散文专集。其特点有四:一是把握对方心理,循循善诱,引导对方不知不觉地投入到自己设置的陷阱中来,使对方心悦诚服。二是气势磅礴,是非鲜明,一旦对方被纳入陷阱,便铺张扬厉,纵横恣肆,步步紧逼,不给对方辩驳的机会。三是善于以典型事例、比喻和寓言说理,围绕中心,严谨细密地展开论述。四是通过设问,使对方暴露理论弱点,然后找到突破口,发动反击。另外,《孟子》的语言恢宏博大,论辩能力极强,在自然流畅的话语中完成自己的论点陈述。总体上具有明快练达、酣畅淋漓、气势磅礴的风格特点,对中国文学创作的发展产生了重大影响。

②十三经

“十三经”指儒家的十三部经书,包括《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋穀梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》。“十三经”之说,最终形成于南宋。

(2)文化常识

①四端

孟子认为人人都有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,这“四心”是仁义礼智的发端。“四端说”是孟子“性善论”的基础。课文节录内容多角度阐述了“四端说”。

②乡党:有同乡、乡里、家乡、乡族朋友之意,文中取“乡里”之意,意为“同乡的人”。古代五百家为党,一万二千五百家为乡,合称“乡党”。

任务群二

文本研习

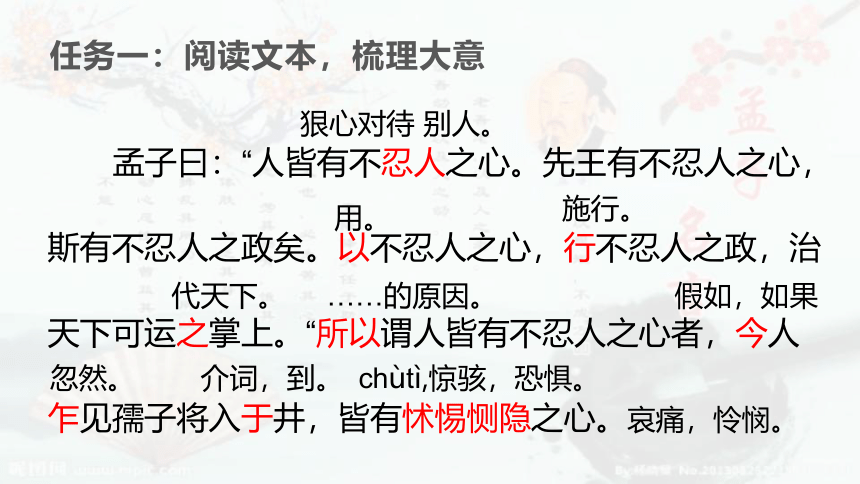

任务一:阅读文本,梳理大意

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。“所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。

狠心对待

别人。

代天下。

用。

施行。

……的原因。

假如,如果

忽然。

哀痛,怜悯。

chùtì,惊骇,恐惧。

介词,到。

非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

介词,跟

结交。内,同纳。

博取名誉。

厌恶。

这样。

由此看来。

不是人。

对自己的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

谦逊,推让。

状语后置

“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

萌芽,发端。

主谓之间取消句子独立性。

如同,好像

四肢

表转折,却

伤害

所有,一切

在自己,在自身

好像

同燃,燃烧。

流通,指泉水涌出

安定

天下

侍奉

任务二:理清思路

①举例

②辞让之心礼之端

③足以保四海

任务二:精读交流

活动1:

理解文章内容,体会深刻含义

1.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

答案 不矛盾。因为在孟子看来即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

2.你对孟子的“四端”是如何认识的?

答案 “四端”说是孟子提出性善论理论思想的一部分。具体来讲为“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,分别为“仁”“义”“礼”“智”的源头;孟子称这四个源头为“四端”。“四端”说是孟子思想的一个重要内容,也是他对先秦儒学理论的一个重要贡献。孟子的性善论、仁义论、仁政论等都与“四端”说有关,是围绕“四端”说展开的。可以说,“四端”说的提出,才真正标志着孟子思想的成熟。

3.排比是孟子常用的手法,请举例并说明其表达效果。

答案 孟子的文章常用排比这一修辞手法,“文有数句用一类字,所以壮文势、广文义也”,所以排比手法的运用,可以突出思想、加强感情,并增强文章纵横捭阖的气势。如“非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也”“无恻隐之心,非人也……智之端也”。这些句子从形式上讲,是排比,是反复,句式在整齐中具有参差的美,读起来气势盛,声调铿锵,富于音乐性。从内容上讲,排比这种修辞手法,又能突出思想,加强感情。像“无恻隐之心,非人也……”这四个排比句,层层铺陈,说明恻隐之心、羞恶之心、辞让之心以及是非之心是人和“非人”的区别,不但加强了思想上的说服力,而且加强了情绪上的感染力。

4.比喻论证的手法在本课中是如何运用的?有什么表达效果?

答案 课文多处运用比喻说理,达到了形象通俗的表达效果。如“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,这是用火由开始燃烧到成为熊熊大火、泉水由开始流出到汇集成江河,来比喻把仁义礼智的发端扩大充实开来的气象;又如“人之有是四端也,犹其有四体也”,用四肢比喻“四端”,表现了“四端”乃是人的天性,体现了孟子的“性本善”思想。这样的比方,使得说理形象生动,通俗易懂。

任务三

合作探究

活动1:本文核心就是孟子认为人都具备“仁义礼智”四端,简要回答孟子是如何论证的。

答案 一是运用层进式的手法引出论说中心。首先提出一个观点:“人皆有不忍人之心”,这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”,既然人皆有“恻隐之心”,那么,就会有“因自身的不善而羞耻,见他人的不善而憎恶”的“羞恶之心”;因而也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备了“仁义礼智”四种发端了。这里用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近论说中心。

二是运用正反对比的手法引出论说中心。从大的方面来讲,先从正面立论——“人皆有不忍人之心”,接着从反面推论——无恻隐之心,非人也;……非人也;……非人也;……非人也;接着再把“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”归为“仁义礼智”四端,最后引出所要论说的中心。正反对比,辩证有力。

三是运用例证法,如在论述全文中心“人皆有不忍人之心”时,孟子运用“孺子”事例展开论述,使得观点浑厚大度。

学习任务群三 综合拓展任

活动1.孟子认为“人皆有不忍人之心”在人生修养中居于核心地位,你是否认可孟子的观点?

【参考示例】(观点一)认可。孟子首先强调人都具有“不忍人之心”,从“四心”推导出“四端”,再推导出“不忍人之政”(仁政)。“人皆有不忍人之心”是一切的基础和出发点。

(观点二)不认可。孟子虽然从“人皆有不忍人之心”展开自己的论证,但是在本文最后还是强调“知皆扩而充之矣”。“苟能充之”“苟不充之”的正反对比,更是说明一个人即使有善的本性,离开后天的努力也不行。所以,“人皆有不忍人之心”只是提供了一个基础,真正起到决定作用的还是后天的努力。

第4课

人皆有不忍人之心

孟子

任务群一

积累基础知识

1.作者:孟子(约前372—前289),战国时期的思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆(一说子车),邹(今山东邹城)人。孟子是鲁国贵族孟孙氏的后代。他幼年丧父,靠母亲抚养教育,年轻时,曾从孔子之孙子思的门人学习,非常崇拜孔子,悉心钻研孔子的学说,后来成了继孔子之后儒家的又一位大师,被尊为“亚圣”。为了推行自己的政治主张,他曾游历各国,并一度任过齐宣王的客卿,但他的主张未被各国采纳。六十多岁时,他回到家乡,聚众讲学,著书立说。他同弟子公孙丑、万章等人一起,把他的言论编成《孟子》一书。《孟子》共七篇,是儒家经典之一。孟子文章说理畅达,气势充沛并长于论辩。

2.时代背景

孟子为了实现自己的政治理想,曾去齐、鲁、宋、滕、梁等国游说诸侯,尽管齐宣王、梁惠王等对他十分礼遇,终因“迂阔而疏于事情”不被诸侯所用,“退而与万章之徒”著书论事。孟子一贯主张“仁政”,主张实行“王道”,而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道学说,在当时行不通。

3.常识梳理

(1)文学常识

①《孟子》

《孟子》记载了孟子的言行,是一部对话体著作。笔带锋芒,常用夸张、比喻和寓言故事等增强说服力,是极富特色的散文专集。其特点有四:一是把握对方心理,循循善诱,引导对方不知不觉地投入到自己设置的陷阱中来,使对方心悦诚服。二是气势磅礴,是非鲜明,一旦对方被纳入陷阱,便铺张扬厉,纵横恣肆,步步紧逼,不给对方辩驳的机会。三是善于以典型事例、比喻和寓言说理,围绕中心,严谨细密地展开论述。四是通过设问,使对方暴露理论弱点,然后找到突破口,发动反击。另外,《孟子》的语言恢宏博大,论辩能力极强,在自然流畅的话语中完成自己的论点陈述。总体上具有明快练达、酣畅淋漓、气势磅礴的风格特点,对中国文学创作的发展产生了重大影响。

②十三经

“十三经”指儒家的十三部经书,包括《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋穀梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》。“十三经”之说,最终形成于南宋。

(2)文化常识

①四端

孟子认为人人都有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,这“四心”是仁义礼智的发端。“四端说”是孟子“性善论”的基础。课文节录内容多角度阐述了“四端说”。

②乡党:有同乡、乡里、家乡、乡族朋友之意,文中取“乡里”之意,意为“同乡的人”。古代五百家为党,一万二千五百家为乡,合称“乡党”。

任务群二

文本研习

任务一:阅读文本,梳理大意

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。“所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。

狠心对待

别人。

代天下。

用。

施行。

……的原因。

假如,如果

忽然。

哀痛,怜悯。

chùtì,惊骇,恐惧。

介词,到。

非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

介词,跟

结交。内,同纳。

博取名誉。

厌恶。

这样。

由此看来。

不是人。

对自己的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

谦逊,推让。

状语后置

“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

萌芽,发端。

主谓之间取消句子独立性。

如同,好像

四肢

表转折,却

伤害

所有,一切

在自己,在自身

好像

同燃,燃烧。

流通,指泉水涌出

安定

天下

侍奉

任务二:理清思路

①举例

②辞让之心礼之端

③足以保四海

任务二:精读交流

活动1:

理解文章内容,体会深刻含义

1.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

答案 不矛盾。因为在孟子看来即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

2.你对孟子的“四端”是如何认识的?

答案 “四端”说是孟子提出性善论理论思想的一部分。具体来讲为“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,分别为“仁”“义”“礼”“智”的源头;孟子称这四个源头为“四端”。“四端”说是孟子思想的一个重要内容,也是他对先秦儒学理论的一个重要贡献。孟子的性善论、仁义论、仁政论等都与“四端”说有关,是围绕“四端”说展开的。可以说,“四端”说的提出,才真正标志着孟子思想的成熟。

3.排比是孟子常用的手法,请举例并说明其表达效果。

答案 孟子的文章常用排比这一修辞手法,“文有数句用一类字,所以壮文势、广文义也”,所以排比手法的运用,可以突出思想、加强感情,并增强文章纵横捭阖的气势。如“非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也”“无恻隐之心,非人也……智之端也”。这些句子从形式上讲,是排比,是反复,句式在整齐中具有参差的美,读起来气势盛,声调铿锵,富于音乐性。从内容上讲,排比这种修辞手法,又能突出思想,加强感情。像“无恻隐之心,非人也……”这四个排比句,层层铺陈,说明恻隐之心、羞恶之心、辞让之心以及是非之心是人和“非人”的区别,不但加强了思想上的说服力,而且加强了情绪上的感染力。

4.比喻论证的手法在本课中是如何运用的?有什么表达效果?

答案 课文多处运用比喻说理,达到了形象通俗的表达效果。如“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,这是用火由开始燃烧到成为熊熊大火、泉水由开始流出到汇集成江河,来比喻把仁义礼智的发端扩大充实开来的气象;又如“人之有是四端也,犹其有四体也”,用四肢比喻“四端”,表现了“四端”乃是人的天性,体现了孟子的“性本善”思想。这样的比方,使得说理形象生动,通俗易懂。

任务三

合作探究

活动1:本文核心就是孟子认为人都具备“仁义礼智”四端,简要回答孟子是如何论证的。

答案 一是运用层进式的手法引出论说中心。首先提出一个观点:“人皆有不忍人之心”,这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”,既然人皆有“恻隐之心”,那么,就会有“因自身的不善而羞耻,见他人的不善而憎恶”的“羞恶之心”;因而也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备了“仁义礼智”四种发端了。这里用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近论说中心。

二是运用正反对比的手法引出论说中心。从大的方面来讲,先从正面立论——“人皆有不忍人之心”,接着从反面推论——无恻隐之心,非人也;……非人也;……非人也;……非人也;接着再把“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”归为“仁义礼智”四端,最后引出所要论说的中心。正反对比,辩证有力。

三是运用例证法,如在论述全文中心“人皆有不忍人之心”时,孟子运用“孺子”事例展开论述,使得观点浑厚大度。

学习任务群三 综合拓展任

活动1.孟子认为“人皆有不忍人之心”在人生修养中居于核心地位,你是否认可孟子的观点?

【参考示例】(观点一)认可。孟子首先强调人都具有“不忍人之心”,从“四心”推导出“四端”,再推导出“不忍人之政”(仁政)。“人皆有不忍人之心”是一切的基础和出发点。

(观点二)不认可。孟子虽然从“人皆有不忍人之心”展开自己的论证,但是在本文最后还是强调“知皆扩而充之矣”。“苟能充之”“苟不充之”的正反对比,更是说明一个人即使有善的本性,离开后天的努力也不行。所以,“人皆有不忍人之心”只是提供了一个基础,真正起到决定作用的还是后天的努力。