23.散 步

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

郑重声明

本系列资料系原创之作,版权归作者所有,现授权21世纪教育网运营,仅供21世纪教育网的用户下载。未经本人书面授权,严禁任何个人、公司(或网站)对该系列资料进行转载或镜像。其它网站转载该试题亦属盗版行为,本人有权追求其法律责任!

下载其他辑资料可以点击此链接

http://www.21cnjy.com/H/13/106/V20068.shtml ( http: / / www.21cnjy.com / H / 13 / 106 / V20068.shtml )

下载本作者的其他精品资料可以点击

http://www.21cnjy.com/user/home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 ( http: / / www.21cnjy.com / user / home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 )

23.散 步

学习目标

——培养尊老爱幼、珍爱亲情、珍爱生命的情感。

——文章结构巧妙,情节起伏;以记叙为主,适当穿插议论。

——富有表现力的语言。

名师讲析

【文学常识与背景知识】

1.作者简介

莫怀戚,男,1951年出生,重庆人。笔名:周平安、章大明。1982年毕业于四川大学中文系著有小说集《诗礼人家》《大律师现实录》,长篇小说《经典关系》《透支时代》。

2.《散步》的写作契机

这篇文章的写作契机有两个。

第一个就是一次全家三辈四口人的散步,的确如文中所说:“春,南方的原野,哄了一阵才将母亲带上路……”当时我儿子正上幼儿园,他叫“前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子”是真的……

第二个契机则较有理性色彩。我与来西南政法学院进修中国民事诉讼法的美国汉学家柯尔特先生相熟后,常就中西文化异同进行浅层次交谈。……他对“孝”,却大加赞赏,说中国人的敬老爱幼,是“文化的精髓”,又说英国哲学家培根说过:“哺育子女是动物也有的本能,赡养父母才是人类的文化之举”,这个,全世界数中国人做得最好,云云。他还同我一起看过中央电视台举办的春节联欢晚会,说这种“由政府出面召集,全国像一家人在一起过年的事,在美国是不可想象的”。我们自己丢掉的,发达国度的人却拾起来,如获至宝,这使我感慨不已,开始重新正视这份看起来很陈旧已无什么油水的民族遗产。写作的念头就产生了。

(莫怀戚)

【课文分析】

1.文章主题

课文以“我”为中心人物,以“我”和母亲的关系为主线,渐次展现了一家四口祖孙三代互敬互爱、融洽和睦的关系,体现了中华民族尊老爱幼的美德,渗透着肩负重任的中年人对生活的高度责任感。

2.文章结构

文章尽管短小,不足600字,但结构精巧、紧密,相互照应,情节起伏。

全文共8段,分两个部分。

第一部分(第l段):点题,总写散步,交代人物、地点、事情。

第二部分(第2—8段):写散步的原因、见闻和感受。

第一层(第2—3段)追叙了散步的缘由:为了母亲的健康。同时,为下段的写富有生命力的景和后边母亲要走大路、“我”背母亲埋下伏笔。

第二层(第4段)过渡。写散步所见。以饶有诗意的写景和联想表达“我”祈望母亲健康长寿的一片爱心。照应前段。

第三层(第5段)入题。全家人散步过程的发展和高潮。用儿子的话,渲染了欢乐、和睦的气氛。

第四层(第6段)转折——起波澜。写散步出现分歧时我的情思和决断,进一步表现出我对母亲的尊重和孝顺。母亲走大路一承上:母亲身体不好。儿子走小路一启下:背。

第五层(第7段)一波又起。写母亲改变了主意,并且提出了“背”的要求。母亲听从儿子,更爱孙子,展现了一家人相互体谅、生活和睦的情景。母亲提出“我走不过的地方,你就背着我”的要求,则再次表明母子间的深情,为下文收柬作准备。

第六层(第8段)收束、作结。通过“我”背母亲,妻子背儿子,自然地抒发人到中年,肩负承前启后的责任,对生活的使命感。

3.谋篇布局

本文由“我”“奶奶”“儿子”妻子”的言行构成:

我,孝顺、善良、富有责任感。

奶奶,善解人意,爱护小辈。

儿子,天真活泼,聪明伶俐也非常懂事.在爸爸作出决定后他欣然接受没有一点蛮横无理的态度。

妻子,很贤良,是位慈爱的妈妈和孝顺的儿媳。对丈夫温顺有理,对婆婆尊敬有加,对儿子关怀备至。在她身上也渗透了尊老爱幼,孝敬父母的高尚情操。

——共同组成一个互敬互爱、和睦融洽的美好家庭。

4.语言探究

本文语言富有表现力。

(1)写景的文字精练而善于抓住事物特点,并紧扣主题,为主题服务。

“这是南方初春的田野!大块小块的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。这一切都使人想着一样东西——生命。”

(春回大地,万物复苏,暗示“生命”的活力。这是对生命的高歌,对生命的礼赞。与前段“我的母亲又熬过了一个酷冬”呼应,表达了作者对母亲健康的欣喜、欣慰之情和祝愿老人健康长寿之情。)

(2)运用机构大致相同,内容相关或相对的对称句式。如“我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲,妻子呢,在外面,总是听我的。”“母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。”等等。这样写,语句在形式上整齐匀称,读起来连贯流畅,富有形式美和音乐美,增强了表达效果。

(3)用词准确精当,富有浓重的情昧。如“我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲”一句中,“早已习惯”说明母亲和儿子在一起生活的时间长,对儿子信任。“还习惯”说明儿子年龄幼小,在很多方面还未形成主见,往往依照父亲的意见做。这些都符合生活实际。

(4)句意分析:

“她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。”“我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲。”

(包含着老人对子女的依赖如同子女幼小时对父母的依赖这样的人生哲理。)

“一霎时,我感到了责任的重大,就像民族领袖在严重关头那样”,“但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的和她背上的加起来,就是整个世界。”

(文中“我”和妻子就代表着中年人,上有老,下有小,既要赡养老人,又要抚养孩子,肩负着承前启后的责任,体现了“我”对生活的一种责任感、使命感。整个世界也就是由老年人、中年人、孩子组成。一个家庭是这样,一个民族乃至全世界又何尝不是这样 所以说背起的是整个世界。

这样大词小用,透露出作者大有深意,他想说的意思,超出了事情本身。“我”背母亲,妻子背儿子,从表面上看,“我,’害怕他们摔着,其实也就是对老的尊敬,对小的爱护。作者在字里行间流露出一种对生活的热爱,对生命的珍爱,生命就像一只永不熄灭的火炬一代一代往下传递。)

5.写法探究

(1)结构巧妙。文章前后相互照应而又曲折起伏。第5段明快人题,第6段顿生波折,第7段一波又起,第8段在高潮中巧妙结束。

(2)叙议结合。例如,在描写南方初春田野时,加入“这一切都让人想着一件东西——生命。”

对前面景物所表达的情感作了高度凝练的概括。

(3)心理刻画细致人微。第6自然段写“我”作走大路,还是走小路的决断时,心理刻画非常细致。通过心理刻画,表现出“我”孝敬老人的真心。

积累运用

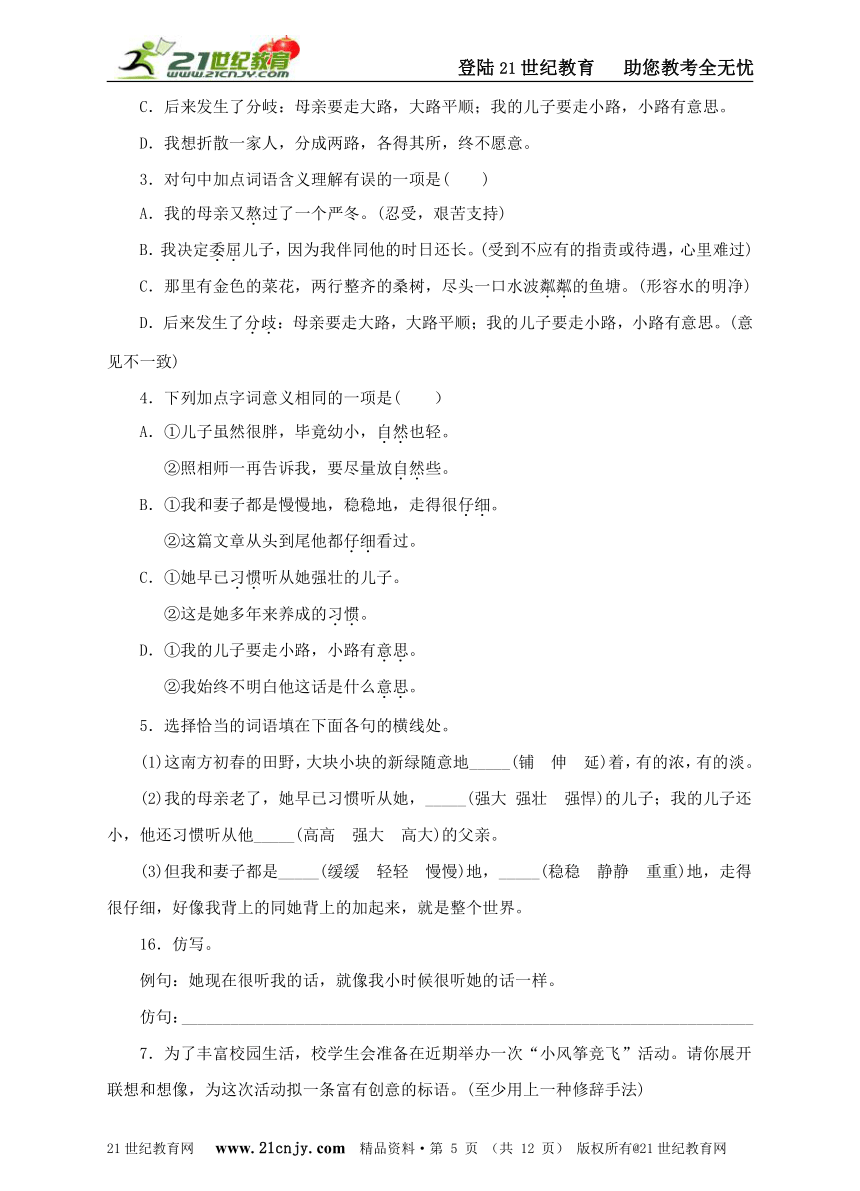

1.下列加点字注音无误的一项是( )

A.散步(sǎn) 委屈(qū) 熬过(áo)

B.浓淡(nónɡ) 嫩芽(lèn) 水泡(pào)

C.桑树(sānɡ) 铺垫(pū) 背起(bèi)

D.一霎时(shà) 分歧(qí) 粼粼(lín)

2.下列各语句中无错别字的一项是( )

A.这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地铺着。

B.田里的冬水也汩汩地起着水泡。

C.后来发生了分岐:母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。

D.我想折散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。

3.对句中加点词语含义理解有误的一项是( )

A.我的母亲又熬过了一个严冬。(忍受,艰苦支持)

B.我决定委屈儿子,因为我伴同他的时日还长。(受到不应有的指责或待遇,心里难过)

C.那里有金色的菜花,两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。(形容水的明净)

D.后来发生了分歧:母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。(意见不一致)

4.下列加点字词意义相同的一项是( )

A.①儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。

②照相师一再告诉我,要尽量放自然些。

B.①我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细。

②这篇文章从头到尾他都仔细看过。

C.①她早已习惯听从她强壮的儿子。

②这是她多年来养成的习惯。

D.①我的儿子要走小路,小路有意思。

②我始终不明白他这话是什么意思。

5.选择恰当的词语填在下面各句的横线处。

(1)这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地_____(铺 伸 延)着,有的浓,有的淡。

(2)我的母亲老了,她早已习惯听从她,_____(强大 强壮 强悍)的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他_____(高高 强大 高大)的父亲。

(3)但我和妻子都是_____(缓缓 轻轻 慢慢)地,_____(稳稳 静静 重重)地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

16.仿写。

例句:她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。

仿句:______________________________________________________________________

7.为了丰富校园生活,校学生会准备在近期举办一次“小风筝竞飞”活动。请你展开联想和想像,为这次活动拟一条富有创意的标语。(至少用上一种修辞手法)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________阅读拓展

一、课内阅读

阅读下文,回答问题。

散步(节选)

天气很好。今年的春天来得太迟,太迟了。有一些老人挺不住。但是春天总算来了。我的母亲又熬过了一个严冬。

这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地铺着,有的浓。有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。这一切都使人想着一样东西生命:

我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

小家伙突然叫起来:“前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。”我们都笑了。

后来发生了分歧:母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。不过,一切都取决于我。我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢,在外面,她总是听我的。一霎时,我感到了责任的重大。我想一个两全的办法,找不出;我想拆散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。我决定委屈儿子,因为我伴同他的时日还长。我说:“走大路。” 但是母亲摸摸孙儿的小脑瓜,变了主意:“还是走小路吧。”她的眼随小路望去:那里有金色的菜花,两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。“我走不过去的地方,你就背着我。”母亲对我说。

这样,我们在阳光下,向着那菜花、桑树和鱼塘走去。到了一处,我蹲下来,背起了母亲,妻子也蹲下来,背起了儿子。我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿予虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。但我和妻子都是慢慢地,稳稳弛,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

8.“今年的春天来得太迟,太迟了。”这句中的“太迟了”为什么要重复

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.“散步”这个标题的作用是( )

A.直接揭示文章的中心意思。

B.指出文章的内容和范围。

C.提出问题引人深思,引导读者深入地理解文章的内容。

D.形象地概括文章的思想意义,一定程度地暗示中心。

lO.第二段的景物描写的作用是什么

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.文中“我们都笑了”,表现了一家三代人怎样的家庭气氛 (用8个字概括)

__________ __________ __________ __________

二、延伸阅读

阅读短文,回答问题。,

周末下午偕妻儿回家,年近花甲的母亲喜不自禁,一定要上街买点好菜招待我们。母亲说:“你们回来,妈给你们煮饭,不是受累,是高兴呀!”我便说:“我陪你去吧!”母亲乐呵呵地说:“好,你去,你说买啥妈就买啥。”

到菜市需要走一段人行道,再横穿一条马路。正是下班时间,大街上车来车往,川流不息的人群匆匆而行。年龄大了,母亲的双 腿显得很不灵便。她提着菜篮,挨着我边走边谈些家长里短的生活琐事,我宽容地耐心地听她诉说。树老根多,人老话多,母亲这把年纪,自然絮絮叨叨,别人不愿听,儿女们还能不听?

穿过马路,就是菜市了。母亲 突然停了下来,她把菜篮挎在臂弯,腾出右手,向我伸来……

一刹那间,我的心灵震颤起来。这是一个多么熟悉的动作呀!

上小学时,我每天都要穿过一条马路才能到学校。母亲那时在包装厂上班。学校在城东,厂在城西,母亲担心我出事,每天都要易送我,一直把我送过马路才折身回去上班。横穿马路时,她总是向我伸出右手,把我的小手握在她的掌心,牵着手走到马路对面,然后低下身子,一遍遍地叮嘱:“过马路要跟着别人一起过……”

20多年过去了,昔日的小手已长成一双男子汉的大手,昔日的泥石路已经变成柏油路,昔日年轻的母亲已经皱纹满面,手指枯疫,但她牵手的动作依然如此娴熟。她一生吃了许多苦,受了许多罪,这些都被她像掠头发一样一一掠散,但永远也抹不去_______________。

我没有把手递过去,而是伸出一只手从她臂弯上取下篮子,提在手上,另一只手轻轻握 住她的手,对她说:“小时候,每逢过马路都是你牵我,今天过马路,让我牵你吧!”母亲的眼里闪过惊喜,笑容荡漾开来,像一个老农面对丰收的农田,像一个渔民提着沉甸甸的鱼网……

12.根据你的理解,将第6段的最后一句补充完整,写在段末的横线上。

13.文章“抓拍”了两个不同时空中的。“牵手”,镜头:一是:__________________________

_______________________;二是:_________________________________________________两次“牵手,,相映成趣,牵,出了一片浓浓的亲情。

14.结合全文,对第2段中画线句子的含义分析最恰当的一项是( )

A.写出了母亲寂寞孤独,寻求精神寄托的苦闷心情,也写出了“我”对母亲的宽容和迁就。

B.写出了母亲倍感欣慰,渴望情感交流的激动之情,也写出了“我”对母亲的尊重和理解。

C.写出了母亲牵挂儿女,急于了解情况的关爱之情,也写出了“我”对母亲的感激和回报。

D.写出了母亲饱经沧桑,说话絮絮叨叨的急切心情,也写出了“我”对母亲的同情和热爱。

l5.根据第7段中加点句子的特点,仿写一个句子,要求前后语意连贯。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

写作训练

(1)记忆中,总会有一些东西撞击你的心灵,在你的心海里激起朵朵浪花,这些浪花或许是一位朋友、一件往事、一处风景、一段情感……它们不仅仅让你难以忘怀,更多的是让你深思,让你回味,请你以“心海里的那朵浪花”为题目写一篇文章。

要求:①作文的中心、文体由自己确定;②全文不少于600字, 但也不要超出所给字格;③文中如出现校名、人名,请用育英学校、思齐学校,小王、小李、小芳、小晶代替。

(2)说起走路,是再平常不过的事了,如何走,却大有学问。有人说:“走上玻路要低头;走下坡路要抬头;走崎岖路要向前看;走荆棘路要高抬脚。”其实,不同的路,人有不同的走法。人生的路何尝不是这样呢 请以“走路”为话题定一篇文章。

要求:①作文的题目、中心、文体由自己拟定;②全文不少于600字,但也不要超出所给字格;③文中如出现校名、人名,请用育英学校、思齐学校,小王、小李、小芳、小晶代替。

注意:文章写完后,如果你觉得有不满意的地方,可用修改符号在右侧的空白处修改。

答案与导解

1.D解析:A项中“散步”的“散”应读为“sàn”,B项中“嫩芽”的“嫩”应读为“nèn”,C项中“背起”的“背”应读为“bēi”。

2.A解析:此题重在考查区分音近字和形近字的能力。B项中“汩汩”应为“咕咕”,C项中“分歧”应为“分歧”,D项中“折散”应为“拆散”。

3.B解析:此题重在考查在具体的语言环境中理解词语的能力。

“委屈”在句中是“不按儿子的意愿办事使儿子受到委屈”的意思。

4.C解析:A组中①句的“自然”是副词,“当然,一定”的意思;②句的“自然”是形容词,不局促,不呆板。B组中①句的“仔细”是形容词,小心、当心;②句的“仔细”是形容词,细心。D组中①句的“意思”是“趣味.情趣”之意,②旬的“意思”是指话的意义。

5.(1)铺(2)强壮 高大(3)慢慢 稳稳

解析:此题重在考查在具体的语言环境中区分并应用近义词的能力。

6.示例:他现在极为关爱我,就像我过去关爱他一样。

7.示例:①让理想与风筝齐飞,让希望与春天同在!(对偶)

8.表现我对有些老人熬不过严冬的同情心。

9.B

10.衬托了和谐、美好、幸福的生活,赞颂初春是孕育新生命的开始。

11.和谐、和睦、温馨,幸福

12.爱子的情肠 解析:所补写的一句话得既是对全段的一个总结,又起到开启下文的作用。

13.“我”上小学时母亲牵着“我”的手送“我”过马路的镜头“我”长大后陪母亲买菜时牵着母亲的手过马路的镜头

14.B 解析:此题重在考查品析重点语句的能力。联系全文所表达的浓浓的母子亲情,不难做出判断。

15.示例:像一个老师面对成才的学生,像一个工人面对合格的产品。

16.(1)《西游记》吴承恩孙悟空(孙行者)

(2)山中无甲子

(3)大闹天宫三打白骨精 三调芭焦扇 真假美猴王

28.人不能因为身份地位的变化而改变原来的品行、志向。

散文——

散文,是指同小说诗歌、戏剧并列的—种文学体裁。这种体裁,篇幅短小、形式自由、取材广泛、写法灵活、语言优美,能够比较迅速地反映生活。散文的特点之一是“形教而神不散”:之二是意境深邃,情感真挚;之三是语言优美凝练,富于文采。散文通常分为抒情散文和叙事散文,前者抒情因事(物)而发,而以抒情为主;后者以写人记事为主,但字里行间也有着较浓的抒情成分。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

郑重声明

本系列资料系原创之作,版权归作者所有,现授权21世纪教育网运营,仅供21世纪教育网的用户下载。未经本人书面授权,严禁任何个人、公司(或网站)对该系列资料进行转载或镜像。其它网站转载该试题亦属盗版行为,本人有权追求其法律责任!

下载其他辑资料可以点击此链接

http://www.21cnjy.com/H/13/106/V20068.shtml ( http: / / www.21cnjy.com / H / 13 / 106 / V20068.shtml )

下载本作者的其他精品资料可以点击

http://www.21cnjy.com/user/home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 ( http: / / www.21cnjy.com / user / home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 )

23.散 步

学习目标

——培养尊老爱幼、珍爱亲情、珍爱生命的情感。

——文章结构巧妙,情节起伏;以记叙为主,适当穿插议论。

——富有表现力的语言。

名师讲析

【文学常识与背景知识】

1.作者简介

莫怀戚,男,1951年出生,重庆人。笔名:周平安、章大明。1982年毕业于四川大学中文系著有小说集《诗礼人家》《大律师现实录》,长篇小说《经典关系》《透支时代》。

2.《散步》的写作契机

这篇文章的写作契机有两个。

第一个就是一次全家三辈四口人的散步,的确如文中所说:“春,南方的原野,哄了一阵才将母亲带上路……”当时我儿子正上幼儿园,他叫“前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子”是真的……

第二个契机则较有理性色彩。我与来西南政法学院进修中国民事诉讼法的美国汉学家柯尔特先生相熟后,常就中西文化异同进行浅层次交谈。……他对“孝”,却大加赞赏,说中国人的敬老爱幼,是“文化的精髓”,又说英国哲学家培根说过:“哺育子女是动物也有的本能,赡养父母才是人类的文化之举”,这个,全世界数中国人做得最好,云云。他还同我一起看过中央电视台举办的春节联欢晚会,说这种“由政府出面召集,全国像一家人在一起过年的事,在美国是不可想象的”。我们自己丢掉的,发达国度的人却拾起来,如获至宝,这使我感慨不已,开始重新正视这份看起来很陈旧已无什么油水的民族遗产。写作的念头就产生了。

(莫怀戚)

【课文分析】

1.文章主题

课文以“我”为中心人物,以“我”和母亲的关系为主线,渐次展现了一家四口祖孙三代互敬互爱、融洽和睦的关系,体现了中华民族尊老爱幼的美德,渗透着肩负重任的中年人对生活的高度责任感。

2.文章结构

文章尽管短小,不足600字,但结构精巧、紧密,相互照应,情节起伏。

全文共8段,分两个部分。

第一部分(第l段):点题,总写散步,交代人物、地点、事情。

第二部分(第2—8段):写散步的原因、见闻和感受。

第一层(第2—3段)追叙了散步的缘由:为了母亲的健康。同时,为下段的写富有生命力的景和后边母亲要走大路、“我”背母亲埋下伏笔。

第二层(第4段)过渡。写散步所见。以饶有诗意的写景和联想表达“我”祈望母亲健康长寿的一片爱心。照应前段。

第三层(第5段)入题。全家人散步过程的发展和高潮。用儿子的话,渲染了欢乐、和睦的气氛。

第四层(第6段)转折——起波澜。写散步出现分歧时我的情思和决断,进一步表现出我对母亲的尊重和孝顺。母亲走大路一承上:母亲身体不好。儿子走小路一启下:背。

第五层(第7段)一波又起。写母亲改变了主意,并且提出了“背”的要求。母亲听从儿子,更爱孙子,展现了一家人相互体谅、生活和睦的情景。母亲提出“我走不过的地方,你就背着我”的要求,则再次表明母子间的深情,为下文收柬作准备。

第六层(第8段)收束、作结。通过“我”背母亲,妻子背儿子,自然地抒发人到中年,肩负承前启后的责任,对生活的使命感。

3.谋篇布局

本文由“我”“奶奶”“儿子”妻子”的言行构成:

我,孝顺、善良、富有责任感。

奶奶,善解人意,爱护小辈。

儿子,天真活泼,聪明伶俐也非常懂事.在爸爸作出决定后他欣然接受没有一点蛮横无理的态度。

妻子,很贤良,是位慈爱的妈妈和孝顺的儿媳。对丈夫温顺有理,对婆婆尊敬有加,对儿子关怀备至。在她身上也渗透了尊老爱幼,孝敬父母的高尚情操。

——共同组成一个互敬互爱、和睦融洽的美好家庭。

4.语言探究

本文语言富有表现力。

(1)写景的文字精练而善于抓住事物特点,并紧扣主题,为主题服务。

“这是南方初春的田野!大块小块的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。这一切都使人想着一样东西——生命。”

(春回大地,万物复苏,暗示“生命”的活力。这是对生命的高歌,对生命的礼赞。与前段“我的母亲又熬过了一个酷冬”呼应,表达了作者对母亲健康的欣喜、欣慰之情和祝愿老人健康长寿之情。)

(2)运用机构大致相同,内容相关或相对的对称句式。如“我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲,妻子呢,在外面,总是听我的。”“母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。”等等。这样写,语句在形式上整齐匀称,读起来连贯流畅,富有形式美和音乐美,增强了表达效果。

(3)用词准确精当,富有浓重的情昧。如“我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲”一句中,“早已习惯”说明母亲和儿子在一起生活的时间长,对儿子信任。“还习惯”说明儿子年龄幼小,在很多方面还未形成主见,往往依照父亲的意见做。这些都符合生活实际。

(4)句意分析:

“她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。”“我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲。”

(包含着老人对子女的依赖如同子女幼小时对父母的依赖这样的人生哲理。)

“一霎时,我感到了责任的重大,就像民族领袖在严重关头那样”,“但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的和她背上的加起来,就是整个世界。”

(文中“我”和妻子就代表着中年人,上有老,下有小,既要赡养老人,又要抚养孩子,肩负着承前启后的责任,体现了“我”对生活的一种责任感、使命感。整个世界也就是由老年人、中年人、孩子组成。一个家庭是这样,一个民族乃至全世界又何尝不是这样 所以说背起的是整个世界。

这样大词小用,透露出作者大有深意,他想说的意思,超出了事情本身。“我”背母亲,妻子背儿子,从表面上看,“我,’害怕他们摔着,其实也就是对老的尊敬,对小的爱护。作者在字里行间流露出一种对生活的热爱,对生命的珍爱,生命就像一只永不熄灭的火炬一代一代往下传递。)

5.写法探究

(1)结构巧妙。文章前后相互照应而又曲折起伏。第5段明快人题,第6段顿生波折,第7段一波又起,第8段在高潮中巧妙结束。

(2)叙议结合。例如,在描写南方初春田野时,加入“这一切都让人想着一件东西——生命。”

对前面景物所表达的情感作了高度凝练的概括。

(3)心理刻画细致人微。第6自然段写“我”作走大路,还是走小路的决断时,心理刻画非常细致。通过心理刻画,表现出“我”孝敬老人的真心。

积累运用

1.下列加点字注音无误的一项是( )

A.散步(sǎn) 委屈(qū) 熬过(áo)

B.浓淡(nónɡ) 嫩芽(lèn) 水泡(pào)

C.桑树(sānɡ) 铺垫(pū) 背起(bèi)

D.一霎时(shà) 分歧(qí) 粼粼(lín)

2.下列各语句中无错别字的一项是( )

A.这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地铺着。

B.田里的冬水也汩汩地起着水泡。

C.后来发生了分岐:母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。

D.我想折散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。

3.对句中加点词语含义理解有误的一项是( )

A.我的母亲又熬过了一个严冬。(忍受,艰苦支持)

B.我决定委屈儿子,因为我伴同他的时日还长。(受到不应有的指责或待遇,心里难过)

C.那里有金色的菜花,两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。(形容水的明净)

D.后来发生了分歧:母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。(意见不一致)

4.下列加点字词意义相同的一项是( )

A.①儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。

②照相师一再告诉我,要尽量放自然些。

B.①我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细。

②这篇文章从头到尾他都仔细看过。

C.①她早已习惯听从她强壮的儿子。

②这是她多年来养成的习惯。

D.①我的儿子要走小路,小路有意思。

②我始终不明白他这话是什么意思。

5.选择恰当的词语填在下面各句的横线处。

(1)这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地_____(铺 伸 延)着,有的浓,有的淡。

(2)我的母亲老了,她早已习惯听从她,_____(强大 强壮 强悍)的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他_____(高高 强大 高大)的父亲。

(3)但我和妻子都是_____(缓缓 轻轻 慢慢)地,_____(稳稳 静静 重重)地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

16.仿写。

例句:她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。

仿句:______________________________________________________________________

7.为了丰富校园生活,校学生会准备在近期举办一次“小风筝竞飞”活动。请你展开联想和想像,为这次活动拟一条富有创意的标语。(至少用上一种修辞手法)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________阅读拓展

一、课内阅读

阅读下文,回答问题。

散步(节选)

天气很好。今年的春天来得太迟,太迟了。有一些老人挺不住。但是春天总算来了。我的母亲又熬过了一个严冬。

这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地铺着,有的浓。有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。这一切都使人想着一样东西生命:

我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

小家伙突然叫起来:“前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。”我们都笑了。

后来发生了分歧:母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。不过,一切都取决于我。我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢,在外面,她总是听我的。一霎时,我感到了责任的重大。我想一个两全的办法,找不出;我想拆散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。我决定委屈儿子,因为我伴同他的时日还长。我说:“走大路。” 但是母亲摸摸孙儿的小脑瓜,变了主意:“还是走小路吧。”她的眼随小路望去:那里有金色的菜花,两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。“我走不过去的地方,你就背着我。”母亲对我说。

这样,我们在阳光下,向着那菜花、桑树和鱼塘走去。到了一处,我蹲下来,背起了母亲,妻子也蹲下来,背起了儿子。我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿予虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。但我和妻子都是慢慢地,稳稳弛,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

8.“今年的春天来得太迟,太迟了。”这句中的“太迟了”为什么要重复

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.“散步”这个标题的作用是( )

A.直接揭示文章的中心意思。

B.指出文章的内容和范围。

C.提出问题引人深思,引导读者深入地理解文章的内容。

D.形象地概括文章的思想意义,一定程度地暗示中心。

lO.第二段的景物描写的作用是什么

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.文中“我们都笑了”,表现了一家三代人怎样的家庭气氛 (用8个字概括)

__________ __________ __________ __________

二、延伸阅读

阅读短文,回答问题。,

周末下午偕妻儿回家,年近花甲的母亲喜不自禁,一定要上街买点好菜招待我们。母亲说:“你们回来,妈给你们煮饭,不是受累,是高兴呀!”我便说:“我陪你去吧!”母亲乐呵呵地说:“好,你去,你说买啥妈就买啥。”

到菜市需要走一段人行道,再横穿一条马路。正是下班时间,大街上车来车往,川流不息的人群匆匆而行。年龄大了,母亲的双 腿显得很不灵便。她提着菜篮,挨着我边走边谈些家长里短的生活琐事,我宽容地耐心地听她诉说。树老根多,人老话多,母亲这把年纪,自然絮絮叨叨,别人不愿听,儿女们还能不听?

穿过马路,就是菜市了。母亲 突然停了下来,她把菜篮挎在臂弯,腾出右手,向我伸来……

一刹那间,我的心灵震颤起来。这是一个多么熟悉的动作呀!

上小学时,我每天都要穿过一条马路才能到学校。母亲那时在包装厂上班。学校在城东,厂在城西,母亲担心我出事,每天都要易送我,一直把我送过马路才折身回去上班。横穿马路时,她总是向我伸出右手,把我的小手握在她的掌心,牵着手走到马路对面,然后低下身子,一遍遍地叮嘱:“过马路要跟着别人一起过……”

20多年过去了,昔日的小手已长成一双男子汉的大手,昔日的泥石路已经变成柏油路,昔日年轻的母亲已经皱纹满面,手指枯疫,但她牵手的动作依然如此娴熟。她一生吃了许多苦,受了许多罪,这些都被她像掠头发一样一一掠散,但永远也抹不去_______________。

我没有把手递过去,而是伸出一只手从她臂弯上取下篮子,提在手上,另一只手轻轻握 住她的手,对她说:“小时候,每逢过马路都是你牵我,今天过马路,让我牵你吧!”母亲的眼里闪过惊喜,笑容荡漾开来,像一个老农面对丰收的农田,像一个渔民提着沉甸甸的鱼网……

12.根据你的理解,将第6段的最后一句补充完整,写在段末的横线上。

13.文章“抓拍”了两个不同时空中的。“牵手”,镜头:一是:__________________________

_______________________;二是:_________________________________________________两次“牵手,,相映成趣,牵,出了一片浓浓的亲情。

14.结合全文,对第2段中画线句子的含义分析最恰当的一项是( )

A.写出了母亲寂寞孤独,寻求精神寄托的苦闷心情,也写出了“我”对母亲的宽容和迁就。

B.写出了母亲倍感欣慰,渴望情感交流的激动之情,也写出了“我”对母亲的尊重和理解。

C.写出了母亲牵挂儿女,急于了解情况的关爱之情,也写出了“我”对母亲的感激和回报。

D.写出了母亲饱经沧桑,说话絮絮叨叨的急切心情,也写出了“我”对母亲的同情和热爱。

l5.根据第7段中加点句子的特点,仿写一个句子,要求前后语意连贯。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

写作训练

(1)记忆中,总会有一些东西撞击你的心灵,在你的心海里激起朵朵浪花,这些浪花或许是一位朋友、一件往事、一处风景、一段情感……它们不仅仅让你难以忘怀,更多的是让你深思,让你回味,请你以“心海里的那朵浪花”为题目写一篇文章。

要求:①作文的中心、文体由自己确定;②全文不少于600字, 但也不要超出所给字格;③文中如出现校名、人名,请用育英学校、思齐学校,小王、小李、小芳、小晶代替。

(2)说起走路,是再平常不过的事了,如何走,却大有学问。有人说:“走上玻路要低头;走下坡路要抬头;走崎岖路要向前看;走荆棘路要高抬脚。”其实,不同的路,人有不同的走法。人生的路何尝不是这样呢 请以“走路”为话题定一篇文章。

要求:①作文的题目、中心、文体由自己拟定;②全文不少于600字,但也不要超出所给字格;③文中如出现校名、人名,请用育英学校、思齐学校,小王、小李、小芳、小晶代替。

注意:文章写完后,如果你觉得有不满意的地方,可用修改符号在右侧的空白处修改。

答案与导解

1.D解析:A项中“散步”的“散”应读为“sàn”,B项中“嫩芽”的“嫩”应读为“nèn”,C项中“背起”的“背”应读为“bēi”。

2.A解析:此题重在考查区分音近字和形近字的能力。B项中“汩汩”应为“咕咕”,C项中“分歧”应为“分歧”,D项中“折散”应为“拆散”。

3.B解析:此题重在考查在具体的语言环境中理解词语的能力。

“委屈”在句中是“不按儿子的意愿办事使儿子受到委屈”的意思。

4.C解析:A组中①句的“自然”是副词,“当然,一定”的意思;②句的“自然”是形容词,不局促,不呆板。B组中①句的“仔细”是形容词,小心、当心;②句的“仔细”是形容词,细心。D组中①句的“意思”是“趣味.情趣”之意,②旬的“意思”是指话的意义。

5.(1)铺(2)强壮 高大(3)慢慢 稳稳

解析:此题重在考查在具体的语言环境中区分并应用近义词的能力。

6.示例:他现在极为关爱我,就像我过去关爱他一样。

7.示例:①让理想与风筝齐飞,让希望与春天同在!(对偶)

8.表现我对有些老人熬不过严冬的同情心。

9.B

10.衬托了和谐、美好、幸福的生活,赞颂初春是孕育新生命的开始。

11.和谐、和睦、温馨,幸福

12.爱子的情肠 解析:所补写的一句话得既是对全段的一个总结,又起到开启下文的作用。

13.“我”上小学时母亲牵着“我”的手送“我”过马路的镜头“我”长大后陪母亲买菜时牵着母亲的手过马路的镜头

14.B 解析:此题重在考查品析重点语句的能力。联系全文所表达的浓浓的母子亲情,不难做出判断。

15.示例:像一个老师面对成才的学生,像一个工人面对合格的产品。

16.(1)《西游记》吴承恩孙悟空(孙行者)

(2)山中无甲子

(3)大闹天宫三打白骨精 三调芭焦扇 真假美猴王

28.人不能因为身份地位的变化而改变原来的品行、志向。

散文——

散文,是指同小说诗歌、戏剧并列的—种文学体裁。这种体裁,篇幅短小、形式自由、取材广泛、写法灵活、语言优美,能够比较迅速地反映生活。散文的特点之一是“形教而神不散”:之二是意境深邃,情感真挚;之三是语言优美凝练,富于文采。散文通常分为抒情散文和叙事散文,前者抒情因事(物)而发,而以抒情为主;后者以写人记事为主,但字里行间也有着较浓的抒情成分。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》