2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第8课三国至隋唐的文化 课时练习(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第8课三国至隋唐的文化 课时练习(word版含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 374.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

三国至隋唐的文化

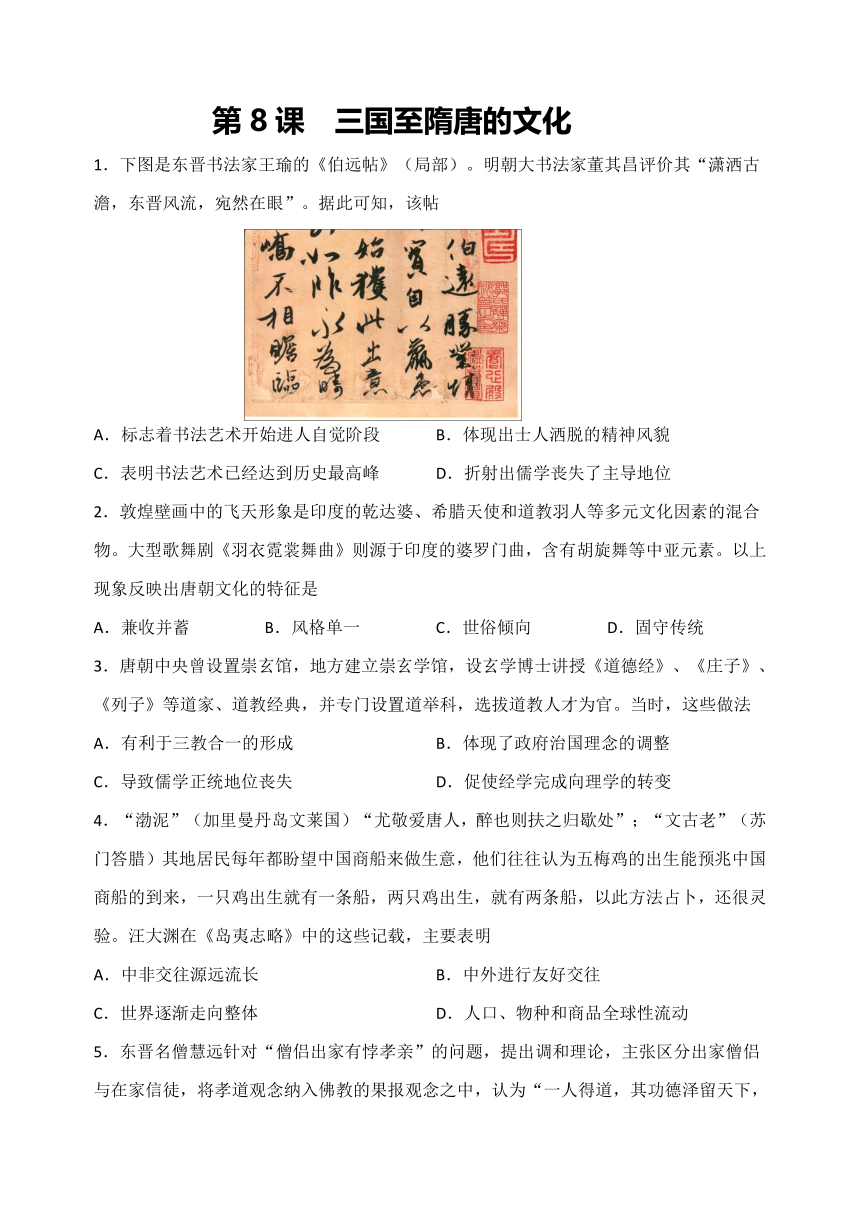

1.下图是东晋书法家王瑜的《伯远帖》(局部)。明朝大书法家董其昌评价其“潇洒古澹,东晋风流,宛然在眼”。据此可知,该帖

A.标志着书法艺术开始进人自觉阶段

B.体现出士人洒脱的精神风貌

C.表明书法艺术已经达到历史最高峰

D.折射出儒学丧失了主导地位

2.敦煌壁画中的飞天形象是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是

A.兼收并蓄

B.风格单一

C.世俗倾向

D.固守传统

3.唐朝中央曾设置崇玄馆,地方建立崇玄学馆,设玄学博士讲授《道德经》、《庄子》、《列子》等道家、道教经典,并专门设置道举科,选拔道教人才为官。当时,这些做法

A.有利于三教合一的形成

B.体现了政府治国理念的调整

C.导致儒学正统地位丧失

D.促使经学完成向理学的转变

4.“渤泥”(加里曼丹岛文莱国)“尤敬爱唐人,醉也则扶之归歇处”;“文古老”(苏门答腊)其地居民每年都盼望中国商船来做生意,他们往往认为五梅鸡的出生能预兆中国商船的到来,一只鸡出生就有一条船,两只鸡出生,就有两条船,以此方法占卜,还很灵验。汪大渊在《岛夷志略》中的这些记载,主要表明

A.中非交往源远流长

B.中外进行友好交往

C.世界逐渐走向整体

D.人口、物种和商品全球性流动

5.东晋名僧慧远针对“僧侣出家有悖孝亲”的问题,提出调和理论,主张区分出家僧侣与在家信徒,将孝道观念纳入佛教的果报观念之中,认为“一人得道,其功德泽留天下,即使亲子关系也不违其孝”。慧远的调和理论旨在

A.吸收儒家思想

B.实现佛教的本土化

C.助力佛教传播

D.迎合三教并行趋势

6.梁武帝萧衍曾对某一书法艺术作了如下描述:“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊。缓则鸦行,急则鹊厉,抽如雉啄,点如兔掷。乍驻乍引,任意所为。或粗或细,随态运奇。”最符合这一描述的是

A.甲骨文

B.大篆

C.草书

D.隶书

7.某篇论文指出:一位君主因为信佛者甚众,影响国计民生,所以强迫僧侣还俗,甚至征调为兵;又没收寺产,充为国用,因此“租调年增,兵师日盛”。这篇论文最可能的主题应是

A.佛教的传播

B.寺院与经济

C.税制的变革

D.兵制与国防

8.581年,隋文帝“普诏天下,任听出家,仍令计口出钱,营造经像”,于是“民间佛经,多于六经数十百倍”。隋文帝倡佛主要是为了

A.缓和社会矛盾以扩大统一

B.加强中央集权以巩固大一统

C.抑制儒学以对抗南方政权

D.稳定社会以实现思想的统一

9.英国科技史学家李约瑟认为,中国在隋唐时期保持着西方望尘莫及的科技水平,属于这一时期的科技成就有

①发明灌钢法

②蔡伦改进造纸术

③最早的火药武器出现

④最早由国家颁行的药典

⑤使用雕版印刷术

A.①③④

B.②③⑤

C.①③⑤

D.③④⑤

10.魏晋时期,嵇康等名士追求“越名教而任自然”,并且在同时代的文学中,训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期

A.玄学成为政治正统

B.选官重视文学才能

C.儒家思想受到冲击

D.儒学吸收佛道思想

11.有学者对《中国历代名人词典》统计发现,魏晋南北朝时期人名多取用佛、法、僧、宝、玄、道、之等字,唐代人名多取用文、德、武、儒、雅、士、颜、渊等字。这一变化反映出,魏晋至唐代

A.佛道已成为社会主流思潮

B.三教合一的趋势在加强

C.中外文化交流的趋势加快

D.儒学出现了复兴的趋势

12.先秦两汉时,围棋棋手按棋艺的高低,分为上、中、下三个等级。魏晋南北朝参照当时官吏等级的划分,将棋手分作九个品级。目前我国通用的围棋棋手业余八段位、专业九段位,则是从日本“段位制”发展起来的。这表明

A.政治制度的发展决定文化发展

B.中日之间的文化交流历史悠久

C.文化发展具有渐进性和包容性

D.围棋文化是中日文化交流纽带

13.著名学者宗白华说:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最高于智慧、最浓于热情的一个时代”。下列文化现象最能佐证这一观点的是

A.雅俗共赏的市民文化

B.修身齐家的士人情怀

C.匿情抑性的儒家精神

D.自然清谈的玄学思想

14.周杰伦的新歌《兰亭序》唱到:“兰亭临帖,如行云流水。月下门推,心细如你脚步碎……”《兰亭序》其书体被认为既有审美价值,又有实用价值,雅俗共赏。这种书体是

A.篆书

B.隶书

C.楷书

D.行书

15.东晋孙绰认为,僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行。葛洪在《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”

。由此可知

A.儒学独尊的局面仍未被打破

B.佛、道挑战儒学正统地位

C.儒、释、道三教合一局面形成

D.佛道吸收儒家传统理论

16.“隋唐之制度虽极广博纷复,然究析其因素,不出三源:一日(北)魏、(北)齐,二曰梁、陈,三日(西)魏、周。”“若以女系母统言之,唐代创业及初期君主,如高祖之母为独孤氏,太宗之母为窦氏,即纥豆陵氏,高宗之母为长孙氏,皆是胡种,而非汉族。”由此可知,唐朝崛起主要得益于

A.制度健全完备

B.圣君明主众多

C.政策开明务实

D.民族交融推动

17.据统计,南朝梁代佛教最兴盛时佛寺多达2846所,僧尼多至82700人。而北朝方面,至魏末时僧尼已多达200余万人,寺庙3万有余。到北齐、北周时,北方寺院已达4万所,僧尼300万人,占当时北方总人口的10%左右。据材料可以推知,南北朝时期

A.佛学成为官方正统思想

B.佛教兴盛影响世俗秩序

C.北朝借助佛教压制南朝

D.民族交融推动文化发展

18.唐至五代间,“二十四孝”一词正式出现于佛教宣传品《故圆鉴大师二十四孝押座文》之中。随着佛教宣传,“二十四孝”在宋元时期广泛普及开来。这反映了

A.佛教主动适应社会现实

B.儒释道三教开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想

D.儒学统治地位发生了动摇

19.“踏歌”是中国传统的舞蹈,从汉到唐广为流传。踏歌原流行于民间,到唐代被加工成宫廷舞蹈,出现踏金莲、踏歌辞等宫廷舞乐。唐睿宗先天二年元宵节,皇家在安福门外举行了有千余妇女参加的踏歌舞会。据此可知,在唐代

A.妇女地位得到进一步提高

B.民间文化已经失去原有特色

C.社会环境具有包容开放特色

D.踏歌以宫廷舞会为主要形式

20.魏晋以来,佛教高僧大多把儒家齐家治国平天下的“外王”思想纳人佛教教义中,还将一般的提倡普度众生转向了实实在在的爱国孝亲,依附于儒学的基本伦理。这表明

A.佛教思想冲击着中国的传统文化

B.“孝道”成为佛经的主要内容

C.佛教文化和中国传统文化趋于合流

D.佛教文化逐渐地本土化

21.阅读材料,完成下列要求。

材料

佛教文化(传入中国后)表现出惊人的调适性……佛教的自我调适性从入华之初就已开始。两汉时期,中国盛行神仙方术,当时来华的译经家也便风云星宿、图谶运变,莫不钻习。魏晋时期,玄学兴起,佛教学者遂以佛理附会玄学。佛教在民间的传播,主要借助于宣唱形式。佛教在改造自己宗教哲学、传教方式上的同时,也在政治理论上竭力迎合儒家伦理道德观念。

——据冯天瑜等《中华文化史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括说明魏晋南北朝时期佛教传播呈现很强调适性的原因及表现。

(2)根据材料并结合所学知识,说明魏晋南北朝时期佛教传播对中国思想文化的发展所产生的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料

隋唐时期,中国的医药学获得长足发展,唐初,政府下令天下郡县将各地所产药材按实物绘描成图,并制定统一的收录删节标准,举全国之力历时两年完成药典《新修本草》(又称《唐本草》)。此书完成后颁行全国,作为医学用药通用标准,并被列为唐中央医疗行政管理机构——太医署的教科书。日本、朝鲜也以此书为医药学教育教材。唐太医署除设太医令等行政、教学管理人员外,下设医科、针科、按摩科等科,医科之下又分内科、外科、小儿科、五官科、理疗科等临床治疗学科,教师根据不同水平分为博士、助教、医师、医工等。太医署在学制和晋升考核方面有严格规定,课程设置和分科教学制度也比较严谨。地方也多办有医学校,“掌州境巡疗”,”医药博士以百药救民疾病”。另外,唐朝医者敢于当皇帝面揭穿长生不老的骗局,对因服食丹药中毒引发病症甚至死亡的现象予以批判。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

请回答:

(1)根据材料,概括唐朝医药学发展的表现。

(2)根据材料分析唐朝医药学发展的原因。

参考答案

1.B

【详解】

根据“潇洒古澹,东晋风流,宛然在眼”可知这幅字帖体现了东晋时期士人的洒脱的精神风貌,故选B项;董其昌的评价只能说明体现东晋时期士人洒脱的精神风貌,不能说明书法艺术开始进入自觉阶段,排除A项;材料中没有比较信息,不能说明达到最高峰,排除C项;中国古代的儒学在汉代以后没有再丧失主导地位,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】

从题干中“多元文化因素的混合物”、含有“中亚元素”,可见唐朝文化具有兼收并蓄的特征,A项正确;风格单一与题干中“多元文化因素的混合物”、“中亚元素”不符合,故B错误。题中信息并没有提及市民等有关世俗化的内容,C项错误;D项强调“单一”,与题干中“多元文化因素的混合物”、“中亚元素”不符,D项错误。故选A项。

3.B

【详解】

唐朝设置道举科,选拔道教人才为官,这是政府治国理念的调整,故选B项;材料中只有道教思想,没有涉及儒教和佛教,不能说明有利于三教合一形成,排除A项;儒学的正统地位始终没有丧失,排除C项;理学的形成是在宋代,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】

根据“其地居民每年都盼望中国商船来做生意”“汪大渊的《岛夷志略》”可以证明得出,当时中国与这些地方有所交往,因此他的记载可以说明中外进行友好交往的历程,B项正确;材料不能证明源远流长,排除A;CD项是在新航路开辟后,排除CD。

5.C

【详解】

慧远的调和理论吸收儒家孝道观念,缓和儒家和佛教之间的冲突,意在助力佛教传播,C正确;A是手段而非目的,排除;B是客观影响而非主观目的,排除;三教并行中还存在道教,题干仅仅罗列了佛教和儒家,排除D。

6.C

【详解】

由材料“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊。缓则鸦行,急则鹊厉,抽如雉啄,点如兔掷”的描述可知,这符合草书线条流畅和任情纵性的特点,C项正确;甲骨文直到清末才被发现,与题干时间不符,排除A项;大篆字体线条均匀柔和,字形结构整齐,与题意不符,排除B项;隶书字形扁方,左右分展,排起笔蚕头,收笔燕尾,与题意不符,排除D项。

7.B

【详解】

题干叙述的是在某一时期因为佛教盛行,信仰者众,而导致影响国家经济的情形。因为寺庙在信徒的捐献下,拥有许多土地、财产,却不需要向国家缴纳赋税,加上僧侣不用负担国家劳役,不需要当兵,也影响了国家的兵源,因此可得知这篇论文的主旨是佛教(寺院)与国家经济之间的关系,故B项正确。

8.A

【详解】

统治者采取的任何措施,归根结底都是为了维护统治。隋文帝鼓励佛教传播,主要是为了缓和社会矛盾,稳固政权以增强统一的力量。故选A项。

9.D

【详解】

根据所学知识可知,灌钢法发明于南北朝;蔡伦改进造纸术是在东汉时期;唐末,火药开始用于军事,出现最早的火药武器;最早由国家颁行的药典是唐朝的《新修本草》;隋唐之际,中国出现了雕版印刷术。综上所述,③④⑤属于隋唐时期的科技成就,所以D正确;①②不属于隋唐时期的科技成就,所以ABC错误。

10.C

【详解】

根据“在同时代的文学中,训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加”可得出在魏晋时期,儒家的教化内容减少,学者更强调表现个性的文学及风格,反映出儒家思想受到冲击,C项正确;当时的正统思想仍然是儒学,排除A项;材料没有涉及到选官制度,排除B项;材料中没有出现佛教的内容,排除D项。故选C。

11.D

【详解】

根据材料可知,对比魏晋南北朝时期的人名,唐朝的人名多采用与儒家文化相关的字,这体现了唐朝时期儒家文化影响力增强,从侧面说明了儒学已经出现复兴的迹象,故选D项;材料反映的是魏晋和唐朝时期名人的取名情况,没有体现佛道成为社会主流思潮,故排除A项;材料只反映了名人取名情况,无法说明三教合一的趋势加强,故排除B项;材料未涉及到与外国的文化交流,故排除C项。

12.C

【详解】

根据材料可知,围棋棋手等级从先秦两汉时的为上、中、下三个等级,到魏晋南北朝时期的九个品级,再到目前我国通用的业余八段位、专业九段位,体现了文化发展具有渐进性;我国目前的通用的围棋棋手业余八段位、专业九段位是从日本“段位制”发展起来的,体现了文化发展具有包容性,所以C正确;“政治制度的发展决定文化发展”说法错误,材料没有体现,所以A错误;仅凭材料内容无法得出“中日之间的文化交流历史悠久”,所以B错误;材料体现了中日围棋文化交流,但“围棋文化是中日文化交流纽带”不符合材料主旨,所以D错误。

13.D

【详解】

结合所学知识可知,玄学是魏晋时期出现的一种儒家哲学思潮,它讨论的中心问题是“本末有无”问题,即用思辨的方法讨论关于天地万物存在的根据的问题,也就是说它一种远离“事物”与“事务”的形式来讨论事务存在根据的本体论形而上学的问题,玄学的出现反映的是当时士人思想的高度解放,D正确;市民文化是商品经济发展的结果,当时商品经济发展受到破坏,A排除;B说法与材料无关,排除;当时士人受玄学的影响,主张追求精神上的自由,C排除。故选D。

14.D

【详解】

根据材料“《兰亭序》其书体被认为既有审美价值,又有实用价值,雅俗共赏”并结合所学知识可知,《兰亭序》是王羲之的行书作品,行书兼具审美价值和实用价值,所以D正确;篆书,即象形性较强的书体,分为大篆和小篆,因书写费时而被隶书取代,与材料不符,所以A错误;隶书字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”,与材料不符,所以B错误;楷书笔画详备,结构严谨,是规范化、标准化的字体,与材料不符,所以C错误。

15.D

【详解】

“僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行”、“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,这说明魏晋时期佛教和道教都在积极吸收儒家的传统伦理思想,故D正确;材料不是强调儒学独尊,故A错误;材料也没有佛道挑战儒学正统地位的信息,故B错误;隋唐时期,儒释道三教合一局面形成,故C错误。

16.D

【详解】

根据材料信息“隋唐之制度虽极广博纷复,然究析其因素,不出三源:一日(北)魏、(北)齐,二曰梁、陈,三日(西)魏、周”可知,隋唐的制度借鉴了北方少数民族政权的制度,反映了民族交融的推动,“若以女系母统言之,唐代创业及初期君主,如高祖之母为独孤氏,太宗之母为窦氏,即纥豆陵氏,高宗之母为长孙氏,皆是胡种,而非汉族”可知,唐初的统治者存在汉族和少数民族联姻的事实,即体现了民族融合,故D正确;题中体现的是民族融合的史实,不是制度的健全,故A错误;“圣君明主众多”不反映材料主旨,故B错误;

“政策开明务实”不反映材料主旨,故C错误。

17.B

【详解】

南北朝时期,僧尼人数众多,佛寺数量庞大,佛教的发展不仅占用了大量人口,而且影响国家财政收入,必然影响社会世俗秩序,B正确;儒学是正统,排除A;南北朝的佛教都很兴盛,并不存在北朝政府通过佛教压制南朝,排除C;题干主旨并非民族融合,排除D。

18.A

【详解】

从材料可知,“二十四孝”是中国儒家思想的内容,却出现于佛教宣传品之中,这说明佛教传入中国后逐步实现了本土化的特征,A项正确;材料没有涉及到道家,排除B;儒家才是主流,排除C;动摇的说法错误,排除。

19.C

【详解】

根据材料“踏歌原流行于民间……安福门外举行了有千余妇女参加的踏歌舞会”可知唐代包容开放的社会风尚,故选C项;材料仅涉及妇女可参加踏歌,无法得出唐代妇女地位进一步提高,排除A项;踏歌是由民间发展到宫廷,但不能说明民间文化已经失去原有特色,排除B项;材料描写了唐代宫廷生活中组织踏歌舞会,但并非所有踏歌都是宫廷舞会,且踏歌原本流行于民间,排除D项。

20.D

【详解】

根据材料“佛教高僧大多把儒家齐家治国平天下的‘外王’思想纳人佛教教义中”,还将佛教的普度众生和儒家的爱国孝亲相结合,这说明魏晋以来,佛教文化逐渐地本土化,故选D项;其他三项都不是材料反映的主旨,故排除。

21.(1)原因:佛教教义与中国本土文化有一定差异;佛教传播受到中国本土文化特别是儒家文化的抗拒。

表现:依附本土文化思潮;依附民间习俗,采取民众易于接受的传播方式;迎合儒家的道德观念。

(2)影响:佛教日趋中国化,同时也促进了中华文化的多元化;挑战了儒家思想的正统地位,也促使儒家文化吸取佛、道的精神,出现了“三教合归儒”的趋势。

【详解】

略

22.(1)表现:政府主导修撰医学著作;医学机构门类划分丰富,医学教育机构齐全;制定了医学教师分级制度;医学教育、考核制度严谨;普及医学常识。

(2)原因:隋唐时期政治统一,社会秩序稳定;农耕经济发达;社会思想开放,中外文化交流频繁。

【详解】

(1)表现:根据材料“政府下令天下郡县将各地所产药材按实物绘描成图,并制定统一的收录删节标准,举全国之力历时两年完成药典《新修本草》”可知,政府主导修撰医学著作;根据材料“唐太医署除设太医令等行政、教学管理人员外,下设医科、针科、按摩科等科,医科之下又分内科、外科、小儿科、五官科、理疗科等临床治疗学科”可知,医学机构门类划分丰富,医学教育机构齐全;根据材料“教师根据不同水平分为博士、助教、医师、医工等。”可知,制定了医学教师分级制度;根据材料“太医署在学制和晋升考核方面有严格规定,课程设置和分科教学制度也比较严谨。”可知,医学教育、考核制度严谨;根据材料“唐朝医者敢于当皇帝面揭穿长生不老的骗局,对因服食丹药中毒引发病症甚至死亡的现象予以批判。”可知,普及医学常识。

(2)原因:结合所学知识,从隋唐时期的政治、经济、思想、中外交流等方面进行分析,例如隋唐时期政治统一,社会秩序稳定;农耕经济发达;社会思想开放,中外文化交流频繁等。

试卷第1页,总3页

1.下图是东晋书法家王瑜的《伯远帖》(局部)。明朝大书法家董其昌评价其“潇洒古澹,东晋风流,宛然在眼”。据此可知,该帖

A.标志着书法艺术开始进人自觉阶段

B.体现出士人洒脱的精神风貌

C.表明书法艺术已经达到历史最高峰

D.折射出儒学丧失了主导地位

2.敦煌壁画中的飞天形象是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》则源于印度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是

A.兼收并蓄

B.风格单一

C.世俗倾向

D.固守传统

3.唐朝中央曾设置崇玄馆,地方建立崇玄学馆,设玄学博士讲授《道德经》、《庄子》、《列子》等道家、道教经典,并专门设置道举科,选拔道教人才为官。当时,这些做法

A.有利于三教合一的形成

B.体现了政府治国理念的调整

C.导致儒学正统地位丧失

D.促使经学完成向理学的转变

4.“渤泥”(加里曼丹岛文莱国)“尤敬爱唐人,醉也则扶之归歇处”;“文古老”(苏门答腊)其地居民每年都盼望中国商船来做生意,他们往往认为五梅鸡的出生能预兆中国商船的到来,一只鸡出生就有一条船,两只鸡出生,就有两条船,以此方法占卜,还很灵验。汪大渊在《岛夷志略》中的这些记载,主要表明

A.中非交往源远流长

B.中外进行友好交往

C.世界逐渐走向整体

D.人口、物种和商品全球性流动

5.东晋名僧慧远针对“僧侣出家有悖孝亲”的问题,提出调和理论,主张区分出家僧侣与在家信徒,将孝道观念纳入佛教的果报观念之中,认为“一人得道,其功德泽留天下,即使亲子关系也不违其孝”。慧远的调和理论旨在

A.吸收儒家思想

B.实现佛教的本土化

C.助力佛教传播

D.迎合三教并行趋势

6.梁武帝萧衍曾对某一书法艺术作了如下描述:“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊。缓则鸦行,急则鹊厉,抽如雉啄,点如兔掷。乍驻乍引,任意所为。或粗或细,随态运奇。”最符合这一描述的是

A.甲骨文

B.大篆

C.草书

D.隶书

7.某篇论文指出:一位君主因为信佛者甚众,影响国计民生,所以强迫僧侣还俗,甚至征调为兵;又没收寺产,充为国用,因此“租调年增,兵师日盛”。这篇论文最可能的主题应是

A.佛教的传播

B.寺院与经济

C.税制的变革

D.兵制与国防

8.581年,隋文帝“普诏天下,任听出家,仍令计口出钱,营造经像”,于是“民间佛经,多于六经数十百倍”。隋文帝倡佛主要是为了

A.缓和社会矛盾以扩大统一

B.加强中央集权以巩固大一统

C.抑制儒学以对抗南方政权

D.稳定社会以实现思想的统一

9.英国科技史学家李约瑟认为,中国在隋唐时期保持着西方望尘莫及的科技水平,属于这一时期的科技成就有

①发明灌钢法

②蔡伦改进造纸术

③最早的火药武器出现

④最早由国家颁行的药典

⑤使用雕版印刷术

A.①③④

B.②③⑤

C.①③⑤

D.③④⑤

10.魏晋时期,嵇康等名士追求“越名教而任自然”,并且在同时代的文学中,训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期

A.玄学成为政治正统

B.选官重视文学才能

C.儒家思想受到冲击

D.儒学吸收佛道思想

11.有学者对《中国历代名人词典》统计发现,魏晋南北朝时期人名多取用佛、法、僧、宝、玄、道、之等字,唐代人名多取用文、德、武、儒、雅、士、颜、渊等字。这一变化反映出,魏晋至唐代

A.佛道已成为社会主流思潮

B.三教合一的趋势在加强

C.中外文化交流的趋势加快

D.儒学出现了复兴的趋势

12.先秦两汉时,围棋棋手按棋艺的高低,分为上、中、下三个等级。魏晋南北朝参照当时官吏等级的划分,将棋手分作九个品级。目前我国通用的围棋棋手业余八段位、专业九段位,则是从日本“段位制”发展起来的。这表明

A.政治制度的发展决定文化发展

B.中日之间的文化交流历史悠久

C.文化发展具有渐进性和包容性

D.围棋文化是中日文化交流纽带

13.著名学者宗白华说:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最高于智慧、最浓于热情的一个时代”。下列文化现象最能佐证这一观点的是

A.雅俗共赏的市民文化

B.修身齐家的士人情怀

C.匿情抑性的儒家精神

D.自然清谈的玄学思想

14.周杰伦的新歌《兰亭序》唱到:“兰亭临帖,如行云流水。月下门推,心细如你脚步碎……”《兰亭序》其书体被认为既有审美价值,又有实用价值,雅俗共赏。这种书体是

A.篆书

B.隶书

C.楷书

D.行书

15.东晋孙绰认为,僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行。葛洪在《抱朴子》中说:“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”

。由此可知

A.儒学独尊的局面仍未被打破

B.佛、道挑战儒学正统地位

C.儒、释、道三教合一局面形成

D.佛道吸收儒家传统理论

16.“隋唐之制度虽极广博纷复,然究析其因素,不出三源:一日(北)魏、(北)齐,二曰梁、陈,三日(西)魏、周。”“若以女系母统言之,唐代创业及初期君主,如高祖之母为独孤氏,太宗之母为窦氏,即纥豆陵氏,高宗之母为长孙氏,皆是胡种,而非汉族。”由此可知,唐朝崛起主要得益于

A.制度健全完备

B.圣君明主众多

C.政策开明务实

D.民族交融推动

17.据统计,南朝梁代佛教最兴盛时佛寺多达2846所,僧尼多至82700人。而北朝方面,至魏末时僧尼已多达200余万人,寺庙3万有余。到北齐、北周时,北方寺院已达4万所,僧尼300万人,占当时北方总人口的10%左右。据材料可以推知,南北朝时期

A.佛学成为官方正统思想

B.佛教兴盛影响世俗秩序

C.北朝借助佛教压制南朝

D.民族交融推动文化发展

18.唐至五代间,“二十四孝”一词正式出现于佛教宣传品《故圆鉴大师二十四孝押座文》之中。随着佛教宣传,“二十四孝”在宋元时期广泛普及开来。这反映了

A.佛教主动适应社会现实

B.儒释道三教开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想

D.儒学统治地位发生了动摇

19.“踏歌”是中国传统的舞蹈,从汉到唐广为流传。踏歌原流行于民间,到唐代被加工成宫廷舞蹈,出现踏金莲、踏歌辞等宫廷舞乐。唐睿宗先天二年元宵节,皇家在安福门外举行了有千余妇女参加的踏歌舞会。据此可知,在唐代

A.妇女地位得到进一步提高

B.民间文化已经失去原有特色

C.社会环境具有包容开放特色

D.踏歌以宫廷舞会为主要形式

20.魏晋以来,佛教高僧大多把儒家齐家治国平天下的“外王”思想纳人佛教教义中,还将一般的提倡普度众生转向了实实在在的爱国孝亲,依附于儒学的基本伦理。这表明

A.佛教思想冲击着中国的传统文化

B.“孝道”成为佛经的主要内容

C.佛教文化和中国传统文化趋于合流

D.佛教文化逐渐地本土化

21.阅读材料,完成下列要求。

材料

佛教文化(传入中国后)表现出惊人的调适性……佛教的自我调适性从入华之初就已开始。两汉时期,中国盛行神仙方术,当时来华的译经家也便风云星宿、图谶运变,莫不钻习。魏晋时期,玄学兴起,佛教学者遂以佛理附会玄学。佛教在民间的传播,主要借助于宣唱形式。佛教在改造自己宗教哲学、传教方式上的同时,也在政治理论上竭力迎合儒家伦理道德观念。

——据冯天瑜等《中华文化史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括说明魏晋南北朝时期佛教传播呈现很强调适性的原因及表现。

(2)根据材料并结合所学知识,说明魏晋南北朝时期佛教传播对中国思想文化的发展所产生的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料

隋唐时期,中国的医药学获得长足发展,唐初,政府下令天下郡县将各地所产药材按实物绘描成图,并制定统一的收录删节标准,举全国之力历时两年完成药典《新修本草》(又称《唐本草》)。此书完成后颁行全国,作为医学用药通用标准,并被列为唐中央医疗行政管理机构——太医署的教科书。日本、朝鲜也以此书为医药学教育教材。唐太医署除设太医令等行政、教学管理人员外,下设医科、针科、按摩科等科,医科之下又分内科、外科、小儿科、五官科、理疗科等临床治疗学科,教师根据不同水平分为博士、助教、医师、医工等。太医署在学制和晋升考核方面有严格规定,课程设置和分科教学制度也比较严谨。地方也多办有医学校,“掌州境巡疗”,”医药博士以百药救民疾病”。另外,唐朝医者敢于当皇帝面揭穿长生不老的骗局,对因服食丹药中毒引发病症甚至死亡的现象予以批判。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

请回答:

(1)根据材料,概括唐朝医药学发展的表现。

(2)根据材料分析唐朝医药学发展的原因。

参考答案

1.B

【详解】

根据“潇洒古澹,东晋风流,宛然在眼”可知这幅字帖体现了东晋时期士人的洒脱的精神风貌,故选B项;董其昌的评价只能说明体现东晋时期士人洒脱的精神风貌,不能说明书法艺术开始进入自觉阶段,排除A项;材料中没有比较信息,不能说明达到最高峰,排除C项;中国古代的儒学在汉代以后没有再丧失主导地位,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】

从题干中“多元文化因素的混合物”、含有“中亚元素”,可见唐朝文化具有兼收并蓄的特征,A项正确;风格单一与题干中“多元文化因素的混合物”、“中亚元素”不符合,故B错误。题中信息并没有提及市民等有关世俗化的内容,C项错误;D项强调“单一”,与题干中“多元文化因素的混合物”、“中亚元素”不符,D项错误。故选A项。

3.B

【详解】

唐朝设置道举科,选拔道教人才为官,这是政府治国理念的调整,故选B项;材料中只有道教思想,没有涉及儒教和佛教,不能说明有利于三教合一形成,排除A项;儒学的正统地位始终没有丧失,排除C项;理学的形成是在宋代,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】

根据“其地居民每年都盼望中国商船来做生意”“汪大渊的《岛夷志略》”可以证明得出,当时中国与这些地方有所交往,因此他的记载可以说明中外进行友好交往的历程,B项正确;材料不能证明源远流长,排除A;CD项是在新航路开辟后,排除CD。

5.C

【详解】

慧远的调和理论吸收儒家孝道观念,缓和儒家和佛教之间的冲突,意在助力佛教传播,C正确;A是手段而非目的,排除;B是客观影响而非主观目的,排除;三教并行中还存在道教,题干仅仅罗列了佛教和儒家,排除D。

6.C

【详解】

由材料“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊。缓则鸦行,急则鹊厉,抽如雉啄,点如兔掷”的描述可知,这符合草书线条流畅和任情纵性的特点,C项正确;甲骨文直到清末才被发现,与题干时间不符,排除A项;大篆字体线条均匀柔和,字形结构整齐,与题意不符,排除B项;隶书字形扁方,左右分展,排起笔蚕头,收笔燕尾,与题意不符,排除D项。

7.B

【详解】

题干叙述的是在某一时期因为佛教盛行,信仰者众,而导致影响国家经济的情形。因为寺庙在信徒的捐献下,拥有许多土地、财产,却不需要向国家缴纳赋税,加上僧侣不用负担国家劳役,不需要当兵,也影响了国家的兵源,因此可得知这篇论文的主旨是佛教(寺院)与国家经济之间的关系,故B项正确。

8.A

【详解】

统治者采取的任何措施,归根结底都是为了维护统治。隋文帝鼓励佛教传播,主要是为了缓和社会矛盾,稳固政权以增强统一的力量。故选A项。

9.D

【详解】

根据所学知识可知,灌钢法发明于南北朝;蔡伦改进造纸术是在东汉时期;唐末,火药开始用于军事,出现最早的火药武器;最早由国家颁行的药典是唐朝的《新修本草》;隋唐之际,中国出现了雕版印刷术。综上所述,③④⑤属于隋唐时期的科技成就,所以D正确;①②不属于隋唐时期的科技成就,所以ABC错误。

10.C

【详解】

根据“在同时代的文学中,训勉的内容减少了,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加”可得出在魏晋时期,儒家的教化内容减少,学者更强调表现个性的文学及风格,反映出儒家思想受到冲击,C项正确;当时的正统思想仍然是儒学,排除A项;材料没有涉及到选官制度,排除B项;材料中没有出现佛教的内容,排除D项。故选C。

11.D

【详解】

根据材料可知,对比魏晋南北朝时期的人名,唐朝的人名多采用与儒家文化相关的字,这体现了唐朝时期儒家文化影响力增强,从侧面说明了儒学已经出现复兴的迹象,故选D项;材料反映的是魏晋和唐朝时期名人的取名情况,没有体现佛道成为社会主流思潮,故排除A项;材料只反映了名人取名情况,无法说明三教合一的趋势加强,故排除B项;材料未涉及到与外国的文化交流,故排除C项。

12.C

【详解】

根据材料可知,围棋棋手等级从先秦两汉时的为上、中、下三个等级,到魏晋南北朝时期的九个品级,再到目前我国通用的业余八段位、专业九段位,体现了文化发展具有渐进性;我国目前的通用的围棋棋手业余八段位、专业九段位是从日本“段位制”发展起来的,体现了文化发展具有包容性,所以C正确;“政治制度的发展决定文化发展”说法错误,材料没有体现,所以A错误;仅凭材料内容无法得出“中日之间的文化交流历史悠久”,所以B错误;材料体现了中日围棋文化交流,但“围棋文化是中日文化交流纽带”不符合材料主旨,所以D错误。

13.D

【详解】

结合所学知识可知,玄学是魏晋时期出现的一种儒家哲学思潮,它讨论的中心问题是“本末有无”问题,即用思辨的方法讨论关于天地万物存在的根据的问题,也就是说它一种远离“事物”与“事务”的形式来讨论事务存在根据的本体论形而上学的问题,玄学的出现反映的是当时士人思想的高度解放,D正确;市民文化是商品经济发展的结果,当时商品经济发展受到破坏,A排除;B说法与材料无关,排除;当时士人受玄学的影响,主张追求精神上的自由,C排除。故选D。

14.D

【详解】

根据材料“《兰亭序》其书体被认为既有审美价值,又有实用价值,雅俗共赏”并结合所学知识可知,《兰亭序》是王羲之的行书作品,行书兼具审美价值和实用价值,所以D正确;篆书,即象形性较强的书体,分为大篆和小篆,因书写费时而被隶书取代,与材料不符,所以A错误;隶书字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”,与材料不符,所以B错误;楷书笔画详备,结构严谨,是规范化、标准化的字体,与材料不符,所以C错误。

15.D

【详解】

“僧侣出家,弘法修道,是光宗耀祖,是无上之孝行”、“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,这说明魏晋时期佛教和道教都在积极吸收儒家的传统伦理思想,故D正确;材料不是强调儒学独尊,故A错误;材料也没有佛道挑战儒学正统地位的信息,故B错误;隋唐时期,儒释道三教合一局面形成,故C错误。

16.D

【详解】

根据材料信息“隋唐之制度虽极广博纷复,然究析其因素,不出三源:一日(北)魏、(北)齐,二曰梁、陈,三日(西)魏、周”可知,隋唐的制度借鉴了北方少数民族政权的制度,反映了民族交融的推动,“若以女系母统言之,唐代创业及初期君主,如高祖之母为独孤氏,太宗之母为窦氏,即纥豆陵氏,高宗之母为长孙氏,皆是胡种,而非汉族”可知,唐初的统治者存在汉族和少数民族联姻的事实,即体现了民族融合,故D正确;题中体现的是民族融合的史实,不是制度的健全,故A错误;“圣君明主众多”不反映材料主旨,故B错误;

“政策开明务实”不反映材料主旨,故C错误。

17.B

【详解】

南北朝时期,僧尼人数众多,佛寺数量庞大,佛教的发展不仅占用了大量人口,而且影响国家财政收入,必然影响社会世俗秩序,B正确;儒学是正统,排除A;南北朝的佛教都很兴盛,并不存在北朝政府通过佛教压制南朝,排除C;题干主旨并非民族融合,排除D。

18.A

【详解】

从材料可知,“二十四孝”是中国儒家思想的内容,却出现于佛教宣传品之中,这说明佛教传入中国后逐步实现了本土化的特征,A项正确;材料没有涉及到道家,排除B;儒家才是主流,排除C;动摇的说法错误,排除。

19.C

【详解】

根据材料“踏歌原流行于民间……安福门外举行了有千余妇女参加的踏歌舞会”可知唐代包容开放的社会风尚,故选C项;材料仅涉及妇女可参加踏歌,无法得出唐代妇女地位进一步提高,排除A项;踏歌是由民间发展到宫廷,但不能说明民间文化已经失去原有特色,排除B项;材料描写了唐代宫廷生活中组织踏歌舞会,但并非所有踏歌都是宫廷舞会,且踏歌原本流行于民间,排除D项。

20.D

【详解】

根据材料“佛教高僧大多把儒家齐家治国平天下的‘外王’思想纳人佛教教义中”,还将佛教的普度众生和儒家的爱国孝亲相结合,这说明魏晋以来,佛教文化逐渐地本土化,故选D项;其他三项都不是材料反映的主旨,故排除。

21.(1)原因:佛教教义与中国本土文化有一定差异;佛教传播受到中国本土文化特别是儒家文化的抗拒。

表现:依附本土文化思潮;依附民间习俗,采取民众易于接受的传播方式;迎合儒家的道德观念。

(2)影响:佛教日趋中国化,同时也促进了中华文化的多元化;挑战了儒家思想的正统地位,也促使儒家文化吸取佛、道的精神,出现了“三教合归儒”的趋势。

【详解】

略

22.(1)表现:政府主导修撰医学著作;医学机构门类划分丰富,医学教育机构齐全;制定了医学教师分级制度;医学教育、考核制度严谨;普及医学常识。

(2)原因:隋唐时期政治统一,社会秩序稳定;农耕经济发达;社会思想开放,中外文化交流频繁。

【详解】

(1)表现:根据材料“政府下令天下郡县将各地所产药材按实物绘描成图,并制定统一的收录删节标准,举全国之力历时两年完成药典《新修本草》”可知,政府主导修撰医学著作;根据材料“唐太医署除设太医令等行政、教学管理人员外,下设医科、针科、按摩科等科,医科之下又分内科、外科、小儿科、五官科、理疗科等临床治疗学科”可知,医学机构门类划分丰富,医学教育机构齐全;根据材料“教师根据不同水平分为博士、助教、医师、医工等。”可知,制定了医学教师分级制度;根据材料“太医署在学制和晋升考核方面有严格规定,课程设置和分科教学制度也比较严谨。”可知,医学教育、考核制度严谨;根据材料“唐朝医者敢于当皇帝面揭穿长生不老的骗局,对因服食丹药中毒引发病症甚至死亡的现象予以批判。”可知,普及医学常识。

(2)原因:结合所学知识,从隋唐时期的政治、经济、思想、中外交流等方面进行分析,例如隋唐时期政治统一,社会秩序稳定;农耕经济发达;社会思想开放,中外文化交流频繁等。

试卷第1页,总3页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进