人教版七年级下册第1课:繁荣一时的隋朝

文档属性

| 名称 | 人教版七年级下册第1课:繁荣一时的隋朝 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-06-10 07:02:41 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

导入新课(讨论回答问题)

1.上学期已学过哪三种社会形态?

2.奴隶社会经过哪几个朝代和历史时期?

3 .封建社会从什么时期开始?到隋朝建立以前,它依次经过哪些朝代?在这些朝代中哪些曾经完成全国统一?

原始社会、奴隶社会、封建社会

夏、商、西周、春秋

战国;秦、西汉、东汉、三国魏蜀吴、西晋、东晋十六国、南北朝;秦、西汉、东汉、西晋。

我国封建社会经过秦汉的国家统一时期,得到了发展,接着又经过三国两晋南北朝的民族大融合,进一步发展起来。我们现在就要开始学习新的内容——隋唐盛世,这是我国封建社会繁荣发展的重要时期。

第1课

繁盛一时的隋朝

第一单元 繁荣与开放的社会

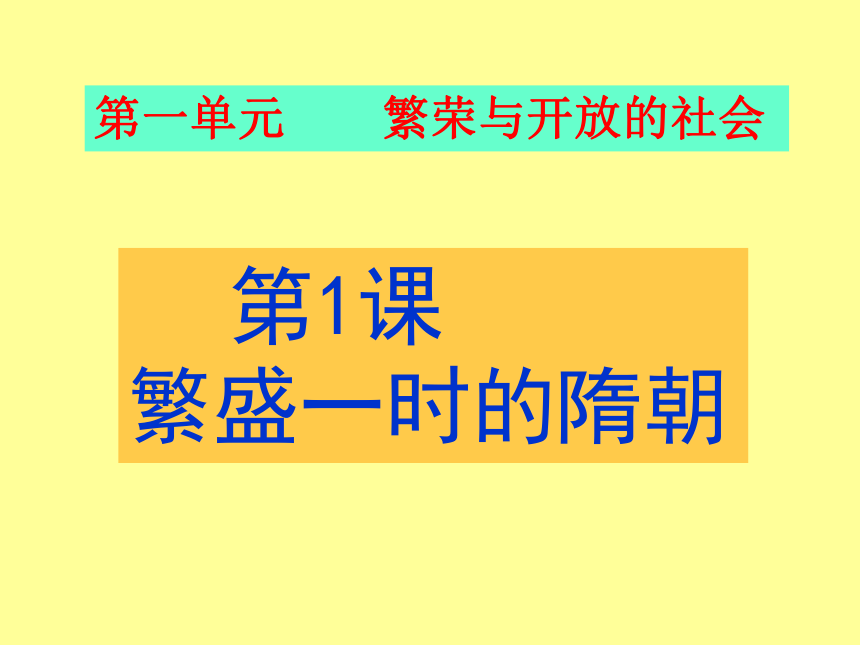

西

晋

十六国

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北朝

东晋

宋

齐

梁

陈

南朝

一、南北重归统一

1.隋朝的建立

3.隋朝经济的发展

2.隋朝的统一

581年

隋

581年,杨坚废北周皇帝,建立隋朝,定都长安。杨坚就是隋文帝。

隋

文

帝

隋

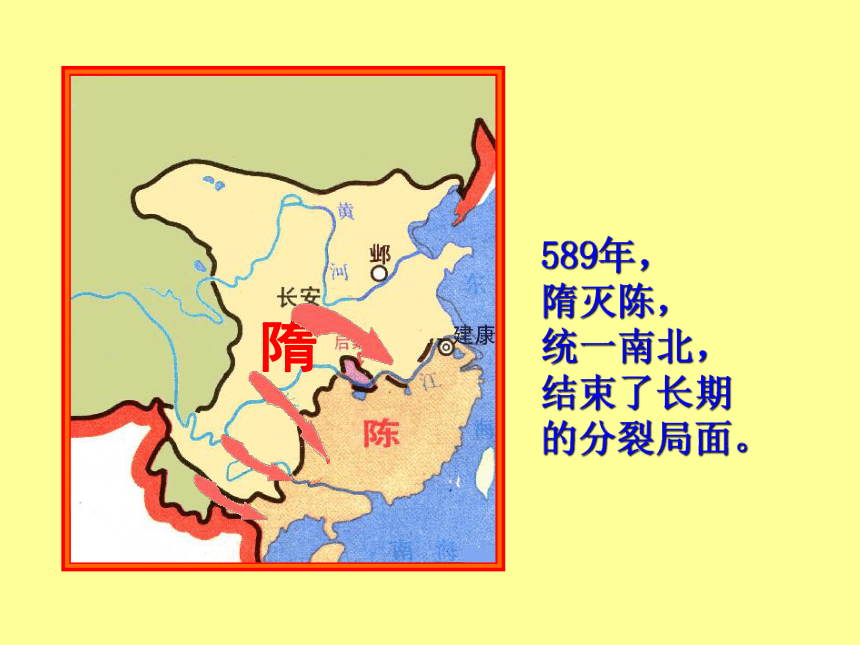

589年,

隋灭陈,

统一南北,

结束了长期

的分裂局面。

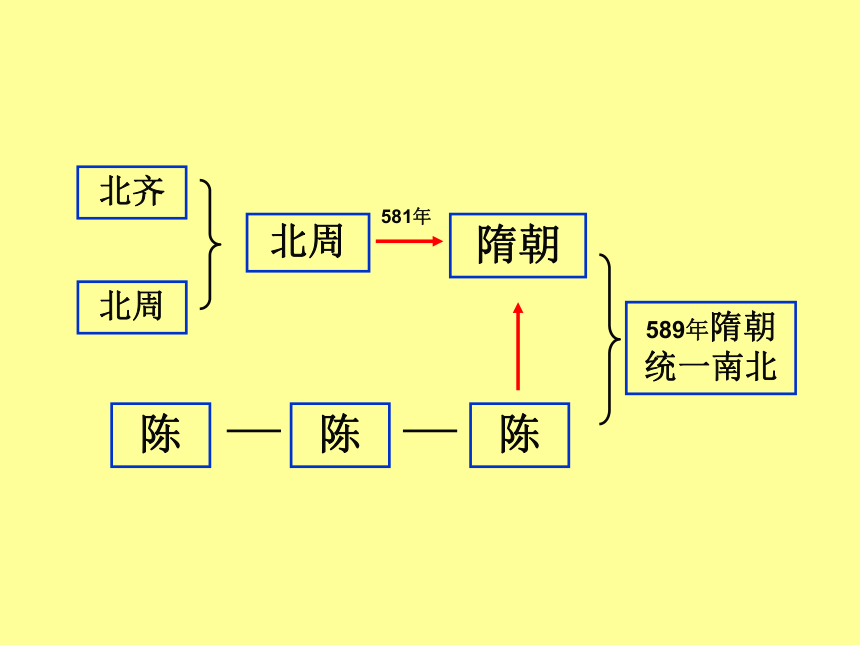

北齐

北周

陈

北周

陈

陈

581年

隋朝

589年隋朝

统一南北

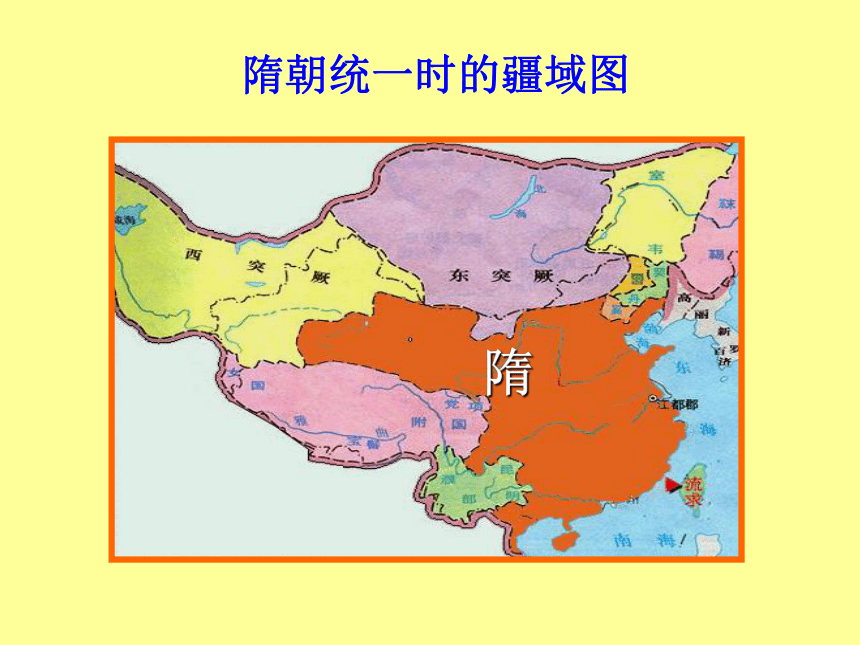

隋朝统一时的疆域图

隋

想一想

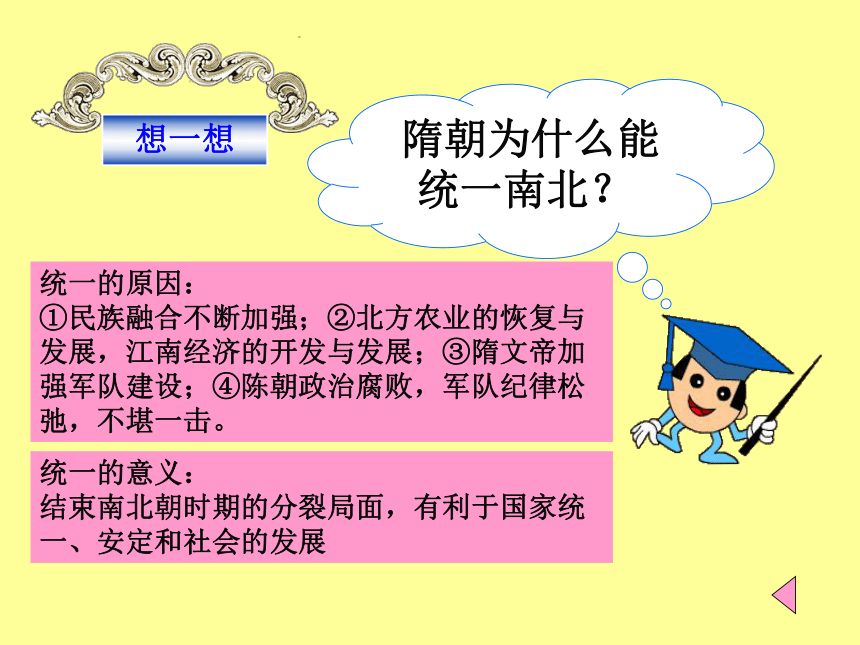

隋朝为什么能 统一南北?

统一的意义:

结束南北朝时期的分裂局面,有利于国家统一、安定和社会的发展

统一的原因:

①民族融合不断加强;②北方农业的恢复与发展,江南经济的开发与发展;③隋文帝加强军队建设;④陈朝政治腐败,军队纪律松弛,不堪一击。

隋朝时使用的五铢钱

隋朝经济繁荣的原因有哪些?

隋文帝励精图治:改革制度,发展生产,注重吏治

国家统一安定

人民负担较轻

2.大运河开凿的意义

二、大运河的开凿

1.隋炀帝开凿大运河

604~618年在位

开凿大运河的原因是什么?

①隋炀帝个人的目的

②为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治

条件是什么?

隋朝有经济实力

琼花,树姿优美,花形奇特,宛若群蝶起舞,逗人喜爱,秋季累累圆果,红艳夺目。

隋炀帝巡游江都时的龙舟

永

济

渠

渠

通

济

沟

邗

河

江

南

苏伊士运河全长170多公里

巴拿马运河全长81公里

洛阳

涿郡

余杭

隋朝运河是世界古代史上最长的人工运河

一条贯通南

北的大动脉

三点

四段

五河

大运河

605年至610年,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成一条贯通南北的大运河,全长四五千里,以洛阳为中心,北通涿郡,南达余杭,是世界上最早最长的大运河。

无锡古运河段—清名桥

大运河的开通及其作用

开凿大运河是当时政治经济发展的需要。

首先,隋朝的政治中心在北方,而大部分粮食要依靠江淮地区供应。依靠陆路运输,运量小,速度慢,费用大,无法满足需要。而我国主要河流大多为东西走向,开通南北运河,利用水力运输,已是势在必行。

其次,隋灭陈后,需要加强对江南的控制。隋炀帝开通大运河的主要目的,就是“为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治”。不可否认,隋炀帝想坐龙舟游江南也是开凿运河的动机之一。而隋文帝统治二十余年使隋朝的经济实力迅速增强,则为隋炀帝开通大运河提供了充分的物质条件。隋朝大运河,与长城一样是古代世界最雄伟的工程之一。

大运河的开通,成为南北交通的大动脉,促进了南北经济的交流,巩固了国家统一的局面。

开凿大运河的意义

①是古代世界最长的运河

②成为我国南北交通的大动脉,大大促进了我国南北经济的交流

③加快了运河沿岸城镇、经济、交通的发展

④对我国以后经济发展有重大意义

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事, 共禹论功不较多。

——皮日休

千里长河一旦开,亡隋波涛九天来。 锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

—— 胡 曾

汴河通淮利最多,生人为害亦相和。

东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

—— 李敬芳

比较隋朝和秦朝,看看它们有哪些相似的地方。

比较秦、隋的异同点

(1)都是结束分裂实现大统一的朝代。

(2)都开创新的政治经济制度并被后世沿用。

(3)都有一项闻名世界的伟大工程(万里长城和大运河)。

(4)都因暴政而被农民起义推翻或瓦解。

(5)都是二世而亡的短命王朝 。

(6)都为继起的封建王朝提供了教训。

相似

⑴取得政权的方式:战争——外戚夺权

⑵时代:初步发展时期——繁荣时期

⑶对知识分子的政策:钳制——笼络

不同

对隋朝历史地位的认识

承前启后,继往开来

政治上 :结束分裂,开创盛世局面。隋创建和改革的制度和律令,进一步完善了专制主义的中央集权制度,有深远影响。

经济上: 大运河开通,对巩固国家统一和南北经济文化交流起了重要作用。

民族关系上:隋朝的统一加强少数民族的联系,为多民族的统一国家做出了贡献

文化上:隋朝文化的成就为唐朝文化的繁荣奠定了基础

导入新课(讨论回答问题)

1.上学期已学过哪三种社会形态?

2.奴隶社会经过哪几个朝代和历史时期?

3 .封建社会从什么时期开始?到隋朝建立以前,它依次经过哪些朝代?在这些朝代中哪些曾经完成全国统一?

原始社会、奴隶社会、封建社会

夏、商、西周、春秋

战国;秦、西汉、东汉、三国魏蜀吴、西晋、东晋十六国、南北朝;秦、西汉、东汉、西晋。

我国封建社会经过秦汉的国家统一时期,得到了发展,接着又经过三国两晋南北朝的民族大融合,进一步发展起来。我们现在就要开始学习新的内容——隋唐盛世,这是我国封建社会繁荣发展的重要时期。

第1课

繁盛一时的隋朝

第一单元 繁荣与开放的社会

西

晋

十六国

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

北朝

东晋

宋

齐

梁

陈

南朝

一、南北重归统一

1.隋朝的建立

3.隋朝经济的发展

2.隋朝的统一

581年

隋

581年,杨坚废北周皇帝,建立隋朝,定都长安。杨坚就是隋文帝。

隋

文

帝

隋

589年,

隋灭陈,

统一南北,

结束了长期

的分裂局面。

北齐

北周

陈

北周

陈

陈

581年

隋朝

589年隋朝

统一南北

隋朝统一时的疆域图

隋

想一想

隋朝为什么能 统一南北?

统一的意义:

结束南北朝时期的分裂局面,有利于国家统一、安定和社会的发展

统一的原因:

①民族融合不断加强;②北方农业的恢复与发展,江南经济的开发与发展;③隋文帝加强军队建设;④陈朝政治腐败,军队纪律松弛,不堪一击。

隋朝时使用的五铢钱

隋朝经济繁荣的原因有哪些?

隋文帝励精图治:改革制度,发展生产,注重吏治

国家统一安定

人民负担较轻

2.大运河开凿的意义

二、大运河的开凿

1.隋炀帝开凿大运河

604~618年在位

开凿大运河的原因是什么?

①隋炀帝个人的目的

②为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治

条件是什么?

隋朝有经济实力

琼花,树姿优美,花形奇特,宛若群蝶起舞,逗人喜爱,秋季累累圆果,红艳夺目。

隋炀帝巡游江都时的龙舟

永

济

渠

渠

通

济

沟

邗

河

江

南

苏伊士运河全长170多公里

巴拿马运河全长81公里

洛阳

涿郡

余杭

隋朝运河是世界古代史上最长的人工运河

一条贯通南

北的大动脉

三点

四段

五河

大运河

605年至610年,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成一条贯通南北的大运河,全长四五千里,以洛阳为中心,北通涿郡,南达余杭,是世界上最早最长的大运河。

无锡古运河段—清名桥

大运河的开通及其作用

开凿大运河是当时政治经济发展的需要。

首先,隋朝的政治中心在北方,而大部分粮食要依靠江淮地区供应。依靠陆路运输,运量小,速度慢,费用大,无法满足需要。而我国主要河流大多为东西走向,开通南北运河,利用水力运输,已是势在必行。

其次,隋灭陈后,需要加强对江南的控制。隋炀帝开通大运河的主要目的,就是“为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治”。不可否认,隋炀帝想坐龙舟游江南也是开凿运河的动机之一。而隋文帝统治二十余年使隋朝的经济实力迅速增强,则为隋炀帝开通大运河提供了充分的物质条件。隋朝大运河,与长城一样是古代世界最雄伟的工程之一。

大运河的开通,成为南北交通的大动脉,促进了南北经济的交流,巩固了国家统一的局面。

开凿大运河的意义

①是古代世界最长的运河

②成为我国南北交通的大动脉,大大促进了我国南北经济的交流

③加快了运河沿岸城镇、经济、交通的发展

④对我国以后经济发展有重大意义

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事, 共禹论功不较多。

——皮日休

千里长河一旦开,亡隋波涛九天来。 锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

—— 胡 曾

汴河通淮利最多,生人为害亦相和。

东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

—— 李敬芳

比较隋朝和秦朝,看看它们有哪些相似的地方。

比较秦、隋的异同点

(1)都是结束分裂实现大统一的朝代。

(2)都开创新的政治经济制度并被后世沿用。

(3)都有一项闻名世界的伟大工程(万里长城和大运河)。

(4)都因暴政而被农民起义推翻或瓦解。

(5)都是二世而亡的短命王朝 。

(6)都为继起的封建王朝提供了教训。

相似

⑴取得政权的方式:战争——外戚夺权

⑵时代:初步发展时期——繁荣时期

⑶对知识分子的政策:钳制——笼络

不同

对隋朝历史地位的认识

承前启后,继往开来

政治上 :结束分裂,开创盛世局面。隋创建和改革的制度和律令,进一步完善了专制主义的中央集权制度,有深远影响。

经济上: 大运河开通,对巩固国家统一和南北经济文化交流起了重要作用。

民族关系上:隋朝的统一加强少数民族的联系,为多民族的统一国家做出了贡献

文化上:隋朝文化的成就为唐朝文化的繁荣奠定了基础

同课章节目录

- 第一单元 繁荣与开放的社会

- 1 繁荣一时的隋朝

- 2 “贞观之治”

- 3 “开元盛世”

- 4 科举制的创立

- 5 “和同为一家”

- 6 对外友好往来

- 7 辉煌的隋唐文化(一)

- 8 辉煌的隋唐文化(二)

- 活动课一 历史短剧──文成公主入藏

- 第二单元 经济重心的南移和民族关系的发展

- 9 民族政权并立的时代

- 10 经济重心的南移

- 11 万千气象的宋代社会风貌

- 12 蒙古的兴起和元朝的建立

- 13 灿烂的宋元文化(一)

- 14 灿烂的宋元文化(二)

- 活动课二 历史画配文──话说《清明上河图》

- 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机

- 15 明朝君权的加强

- 16 中外的交往与冲突

- 17 君主集权的强化

- 18 收复台湾和抗击沙俄

- 19 统一多民族国家的巩固

- 20 明清经济的发展与“闭关锁国”

- 21 时代特点鲜明的明清文化(一)

- 22 时代特点鲜明的明清文化(二)

- 活动课四 设计历史知识示意图