纲要上第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-26 06:36:26 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

重文轻武

经济

繁荣

科技

发达

理学兴盛

陈寅恪:“华夏民族之历史,历数干载之演进,造极赵宋之世也。

汤因比:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。

黄仁宇:“历史进入了宋朝就好像从古代进到了现代。

第11课辽夏金元的经济与社会

平民社会的文化

材料:

唐宋时期,南方的轮作复种制有了蓬勃的发展,一年两熟制和两年三熟制面积日趋扩大。南宋时,冬麦和晚稻两熟制得到大面积推广;福州等地“濒海之稻岁两获“。江南水田的“绿色革命”,使我国的传统农业达于成熟。

——许涤新、吴承明《中国资本主义的萌芽》

一、农业的发展

北宋初年,宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产于北方的粟、麦、黍、豆,江北诸州“就水广种粳稻”。真宗时期,又“以江淮、两浙稍旱即水田不登”,从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种。这些措施

A.推动了经济重心的南移

B.加快了粮食品种的研发

C.体现了政府重视农业生产

D.促进了南北商品的流通

c

材料:宋代以后,棉花(吉贝、木棉的栽培区逐渐向北扩张。经济作物的种植得到相当大的发展,出现了茶园户漆户、药户、花户、果农、蔗农等专业经营者,主要从事商品生产。新的生产经营方式,对于传统自然经济结构有一定突破。

经济作物发展,

专业经营出现农产品商品化提高

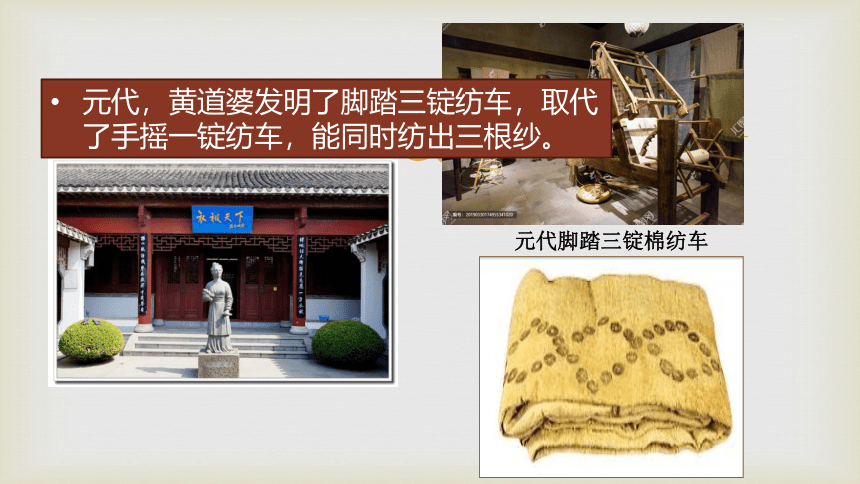

元代脚踏三锭棉纺车

元代,黄道婆发明了脚踏三锭纺车,取代了手摇一锭纺车,能同时纺出三根纱。

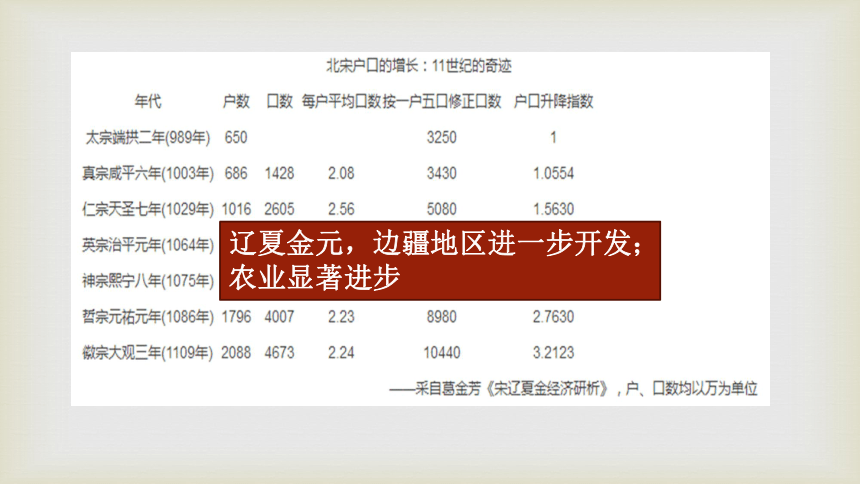

辽夏金元,边疆地区进一步开发;农业显著进步

P60

历史纵横

概括材料中的内容,及其出现的原因

1

材料描述了北宋人口增长的情况

2

材料是对北宋人口情况的介绍。人口增长与社会的安定、经济重心的南移、农业发展有着直接联系。

农业发展虽不是人口增长的唯一原因,但我国历史上几次大规模的人口增长,基本上都是粮食增产的直接结果。

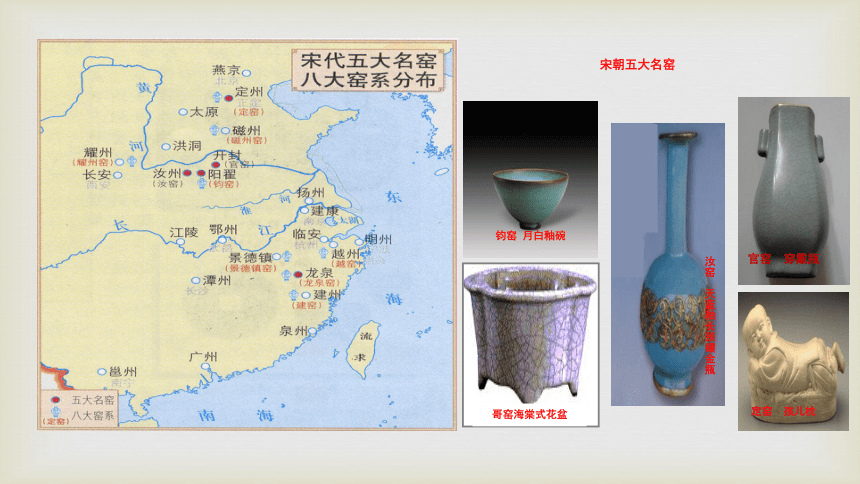

宋朝五大名窑出产的瓷器

元朝青花瓷和青花釉里红开光镂花罐

为什么说宋元时期的瓷器是继丝绸之后中华文明新的物质象征?

制瓷业

手工业新发展

钧窑

月白釉碗

官窑

穿戴瓶

汝窑

天蓝釉长颈镶金瓶

定窑

孩儿枕

哥窑海棠式花盆

宋朝五大名窑

宋是我国制瓷业全面发展的时期,当时全国各地出现了很多窑场,但后来只有定窑钧窑、磁州窑、耀州窑、龙泉窑和景德镇窑等被后人合称为宋代六大窑系。由此可以推断

A.宋代经济重心南移完成

B.制瓷业行业竞争很激烈

C.南青瓷北白瓷格局确立

D.海外贸易影响制瓷格局

B

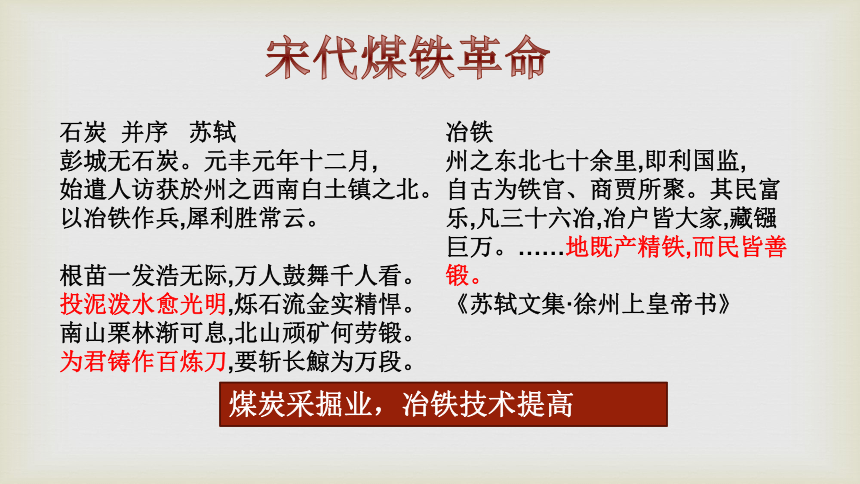

石炭

并序

苏轼

彭城无石炭。元丰元年十二月,

始遣人访获於州之西南白土镇之北。以冶铁作兵,犀利胜常云。

根苗一发浩无际,万人鼓舞千人看。

投泥泼水愈光明,烁石流金实精悍。

南山栗林渐可息,北山顽矿何劳锻。

为君铸作百炼刀,要斩长鯨为万段。

宋代煤铁革命

冶铁

州之东北七十余里,即利国监,

自古为铁官、商贾所聚。其民富乐,凡三十六冶,冶户皆大家,藏镪巨万。……地既产精铁,而民皆善锻。

《苏轼文集·徐州上皇帝书》

煤炭采掘业,冶铁技术提高

北宋沈括《梦溪笔谈》记载:“版印书籍,唐人尚未盛为之。自冯瀛王(五代)始印五经以后,典籍皆为版本。庆历中,有布衣毕昇,又为活版,其法用胶泥刻字…若印数十百千本,则极为神速。”材料主要表明

A.唐朝时雕版印刷广泛流行

B.北宋时期活版取代雕版

C.活字印刷有助于提高效率

D.印刷术促进了宗教传播

C

北宋毕昇发明活字印刷术

1965年,浙江温州市郊白象塔内出土佛经印本残页《佛说观无量寿佛经》,经有关专家考证认定为是毕昇之后大约50年(1103)北宋时期的泥活字印本,应是迄今发现存世最早的活字印刷品。

印刷术的传播

在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等东方邻国,很早就接受了中国的印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯。

印刷术的西传是通过陆、海丝绸之路逐步推进的,先传到中亚、西亚和北非,再传到欧洲。……15世纪中叶,德国人约翰·古腾堡用铅、锡、锑合金制造西方字母活字,开创了欧洲文明史的新纪元。

——袁行霈、邓小南《中华文明史(第3卷)》

经由波斯传往西方

(1)提高印制效率,以经济、方便的形式推进了文化的普及;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

印刷术的意义

■基层市场蓬勃涌现

■边境榷场贸易较为活跃

■货币发行量大增,纸币出现

■海外贸易繁荣,外贸港口多

城市繁荣

阅读教材,请思考:宋朝的商业繁荣表现在哪些方面?

关键词

榷场、互市

纸币

外贸

城市

宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命。

——斯塔夫里阿诺斯

阅读教材,请思考:宋朝的商业繁荣表现在哪些方面?

南宋、金、西夏榷场分布示意图

迄今井邑犹荒凉,

居民生姿惟榷场。

马军步军自来往,

南客北客相经商

——刘迎

宋与辽、西夏议和后,边境榷场贸易迅速发展,北宋的稻米、茶叶、丝织品、瓷器、漆器。辽的马、牛、羊骆驼,西夏的毡毯、药材等,都在这里交易。边界贸易的往来,促进了经济文化的交流,也加深了各族人民之间的了解。

榷场:是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所

开封和唐朝的都城长安一样,人口众多,但开封是个更加商业化的城市,主宰居民生活的是昼夜开放的市场,而不是宫廷和政府机构。多层房屋矗立街头,并无墙环绕这些房屋多用于出租。

——《剑桥插图中国史》

①商业活动突破地域限制

②商业活动突破时间限制

③城市空前繁荣

分析材料得出哪些信息?

北宋纸币交子

南宋纸币会子

元朝纸币

北宋真宗时期州16家富商鉴于金属货币的繁重,不利于携带,于是联合发行了交子。南宋绍兴三十年“命临安府印造会子,许于城内外与铜钱并行”。对该材料理解准确的是

A.宋代纸币取代金属货币

B会子成为世界上最早发行的纸币

C.长途贩运贸易开始出现

D.纸币从信用凭证到官方法定的过程

D

材料:

材料一:北宋在主要港口设市舶司管辖。北宋的输出品主要是瓷器、杂色帛以及各种矿产品;输入的多半是供贵族享用的奢侈品,如各种香料、药材、犀角、象牙、珊瑚、玳瑁、苏木等。

——范文澜、蔡美彪等主编《中国通史》

材料二:“南渡后,舶司岁入充盛。”

——元?脱脱《宋史?食货志》

作用:外贸税收成为宋元国库重要财政来源

材料

:(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

北宋东京城复原沙盘

元大都

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

元大都

是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

经济中心难移

人口、税收

大运河

南北分卷

经济重心南移

关键词

——据杨远《西汉至北宋中国经济文化之向南发展》

材料:

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。

——《宋书》

根据材料并结合所学知识,概括说明材料所反映的历史现象并解释原因。

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中(江苏)又为东南根柢。语曰:苏常熟,天下足。

——《陆游集》

两宋时期,

……依据区域资源优势,发展蚕桑、茶叶、陶瓷等生产,拓展海外市场,通过商品经济提高当地人口承载力。东南地区海岸线长,海港优良,中唐以后海外贸易迅速成长,到宋朝达到鼎盛。这也是东南经济超过中原的重要原因。北宋中原地区的商品经济也有发展,但是内向型的,自然经济气息更浓。而东南地区经济具有外向型特征,在海外贸易的拉动下,两浙、福建、江西等地的商品经济胜过北方。太湖流域城镇集市密集和广州、泉州成为当时世界一流的外贸港口,就是最好的证明。

——葛金芳《两宋社会经济研究》

经济重心南移过程

①魏晋南北朝时期江南地区得到开发:奠定基础

②唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超过

北方:南移开始

③北宋在经济上对南方依赖明显,户口分

布南多北寡的格局也已定型:南移继续

④南宋进一步奠定了南方的经济重心地位:

南移完成

⑤元朝的南北经济差距继续扩大,全国大

部分人口和税收集中在江南

▲元朝漕运、海运路线图

为了解决运输

困难,又开凿

从通州到大都

的通惠河。

元大都人口众多,

粮食供应主要依赖南

方。为了解决运输困

难,元世祖时,开凿

了从山东东平到临清

的会通河。

海运粮船由刘家港出发,经黄海、渤海,到达直沽,再转往大都,海道成为元朝重要的粮食运输线。

缩短漕运,开辟海运

据学者统计,现在有据可考的北宋进士有9630人,其中南方所占为9164人,北方又有466人。

【历史趣闻】两宋时期的全国I、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

如何评价北宋科举考试中南北分卷的做法?

制度通常具有两重性,有利有弊。

从南方考生的角度看,南北分卷不完全公平,

但站在统一全国全局的角度考虑,该制度的实施有其合理性和必然性。

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。其主要原因是()

A.统治者重文轻武

B.北方长期战乱

C.经济重心不断南移

D.吏治腐败

C

据学者考订,宋代商人及其子嗣可通过与权贵联姻的方式取得政治地位,宋人婚姻论财风气十分普遍,甚至出现“自五季(代)以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅”的现象。这说明宋代

A.婚姻习俗重视物质利益

B.婚姻买卖现象较为普遍

C.传统婚姻观念受到冲击

D.财富多寡决定家庭成败

C

社会的变化

论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋以后,乃为后代中国。……宋以下,始是纯粹的平民社会。…故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。

钱穆:《理学与艺术》《宋史研究集》

1.门第观念淡化(社会价值取向发生变化)

2.社会成员身份趋于平等

3.国家对社会的控制相对松弛

社会的变化

关键信息

汉末至唐代,婚姻受门阀制度影响极大,讲究门当户对,士庶不婚;宋代时,婚姻“不问阀阅”,士庶婚姻成为风俗。这一婚姻观念的变化主要源于()

A.等级观念的淡化

B.人口大量迁徙流动

C.社会阶层流动频繁

D.理学思想的影响

C

社会阶层流动频繁?

宋代科举更为完善,由唐朝的“工商不得入仕”到宋代的“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送”,基本面向全社会开放,更强调公平竞争,实行糊名法,即将试卷上的姓名、籍贯密封,防止考官舞弊。录取名额大大增加。

取士不问家世

观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

婚姻不问阀阅

“自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度。至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚与世官,而门第之风亦衰。此实为中古社会上一大变革也。”

——邓之诚《中华两千年史》

门第观念淡化

“宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。”

租佃关系发展,人身束缚减少

“仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。”

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡其影响》

趋于平等

社会成员身份趋于平等

国家之禁,疏密不得其中.....男去耒耜则不禁......工作奇巧则不禁,商通珠贝则不禁......衣服逾制则不禁......岂先王之法乎?三代之制乎?

北宋石介《明禁》

国家对社会的控制相对松弛

宋朝的户籍制度规定,客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役,而不再是地主的私属。地主与客户的关系主要是土地租佃关系,此外还有部分雇佣关系。在土地租佃关系下,佃户只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,地主也无权再向佃户提供任何形式的荫庇。由此可知,当时。

A.土地租佃关系减轻农民赋税负担

B.地主对农民的人身控制有所松弛

C.资本主义的生产关系已经产生

D.宋朝进一步把佃户束缚在土地上

B

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

农业之变——万物之本

经济之变——繁荣安康

社会之变——人民幸福

手工业

商业和城市

经济重心南移

平民社会到来

人身束缚减弱

国家控制松懈

国家欣欣向荣

课堂总结

从唐朝开始的社会经济结构和阶层结构的变化,在宋代得以最终完成。在经济结构上,传统的封建土地国有制崩溃,封建土地私有制得以迅速发展,土地转移和流通的频率加快,租佃契约关系得以确立。这种变化诱发社会结构随之发生变化,传统的门阀士族势力退出历史舞台,庶族地主取而代之,平民社会的因素开始显现,社会流动性空前加强,为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

杨宁一《历史学习新视野新知识》

重文轻武

经济

繁荣

科技

发达

理学兴盛

陈寅恪:“华夏民族之历史,历数干载之演进,造极赵宋之世也。

汤因比:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。

黄仁宇:“历史进入了宋朝就好像从古代进到了现代。

第11课辽夏金元的经济与社会

平民社会的文化

材料:

唐宋时期,南方的轮作复种制有了蓬勃的发展,一年两熟制和两年三熟制面积日趋扩大。南宋时,冬麦和晚稻两熟制得到大面积推广;福州等地“濒海之稻岁两获“。江南水田的“绿色革命”,使我国的传统农业达于成熟。

——许涤新、吴承明《中国资本主义的萌芽》

一、农业的发展

北宋初年,宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产于北方的粟、麦、黍、豆,江北诸州“就水广种粳稻”。真宗时期,又“以江淮、两浙稍旱即水田不登”,从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种。这些措施

A.推动了经济重心的南移

B.加快了粮食品种的研发

C.体现了政府重视农业生产

D.促进了南北商品的流通

c

材料:宋代以后,棉花(吉贝、木棉的栽培区逐渐向北扩张。经济作物的种植得到相当大的发展,出现了茶园户漆户、药户、花户、果农、蔗农等专业经营者,主要从事商品生产。新的生产经营方式,对于传统自然经济结构有一定突破。

经济作物发展,

专业经营出现农产品商品化提高

元代脚踏三锭棉纺车

元代,黄道婆发明了脚踏三锭纺车,取代了手摇一锭纺车,能同时纺出三根纱。

辽夏金元,边疆地区进一步开发;农业显著进步

P60

历史纵横

概括材料中的内容,及其出现的原因

1

材料描述了北宋人口增长的情况

2

材料是对北宋人口情况的介绍。人口增长与社会的安定、经济重心的南移、农业发展有着直接联系。

农业发展虽不是人口增长的唯一原因,但我国历史上几次大规模的人口增长,基本上都是粮食增产的直接结果。

宋朝五大名窑出产的瓷器

元朝青花瓷和青花釉里红开光镂花罐

为什么说宋元时期的瓷器是继丝绸之后中华文明新的物质象征?

制瓷业

手工业新发展

钧窑

月白釉碗

官窑

穿戴瓶

汝窑

天蓝釉长颈镶金瓶

定窑

孩儿枕

哥窑海棠式花盆

宋朝五大名窑

宋是我国制瓷业全面发展的时期,当时全国各地出现了很多窑场,但后来只有定窑钧窑、磁州窑、耀州窑、龙泉窑和景德镇窑等被后人合称为宋代六大窑系。由此可以推断

A.宋代经济重心南移完成

B.制瓷业行业竞争很激烈

C.南青瓷北白瓷格局确立

D.海外贸易影响制瓷格局

B

石炭

并序

苏轼

彭城无石炭。元丰元年十二月,

始遣人访获於州之西南白土镇之北。以冶铁作兵,犀利胜常云。

根苗一发浩无际,万人鼓舞千人看。

投泥泼水愈光明,烁石流金实精悍。

南山栗林渐可息,北山顽矿何劳锻。

为君铸作百炼刀,要斩长鯨为万段。

宋代煤铁革命

冶铁

州之东北七十余里,即利国监,

自古为铁官、商贾所聚。其民富乐,凡三十六冶,冶户皆大家,藏镪巨万。……地既产精铁,而民皆善锻。

《苏轼文集·徐州上皇帝书》

煤炭采掘业,冶铁技术提高

北宋沈括《梦溪笔谈》记载:“版印书籍,唐人尚未盛为之。自冯瀛王(五代)始印五经以后,典籍皆为版本。庆历中,有布衣毕昇,又为活版,其法用胶泥刻字…若印数十百千本,则极为神速。”材料主要表明

A.唐朝时雕版印刷广泛流行

B.北宋时期活版取代雕版

C.活字印刷有助于提高效率

D.印刷术促进了宗教传播

C

北宋毕昇发明活字印刷术

1965年,浙江温州市郊白象塔内出土佛经印本残页《佛说观无量寿佛经》,经有关专家考证认定为是毕昇之后大约50年(1103)北宋时期的泥活字印本,应是迄今发现存世最早的活字印刷品。

印刷术的传播

在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等东方邻国,很早就接受了中国的印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯。

印刷术的西传是通过陆、海丝绸之路逐步推进的,先传到中亚、西亚和北非,再传到欧洲。……15世纪中叶,德国人约翰·古腾堡用铅、锡、锑合金制造西方字母活字,开创了欧洲文明史的新纪元。

——袁行霈、邓小南《中华文明史(第3卷)》

经由波斯传往西方

(1)提高印制效率,以经济、方便的形式推进了文化的普及;

(2)印刷术传到欧洲后,为欧洲走出黑暗的中世纪以及文艺复兴和宗教改革运动的出现准备了条件。

印刷术的意义

■基层市场蓬勃涌现

■边境榷场贸易较为活跃

■货币发行量大增,纸币出现

■海外贸易繁荣,外贸港口多

城市繁荣

阅读教材,请思考:宋朝的商业繁荣表现在哪些方面?

关键词

榷场、互市

纸币

外贸

城市

宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命。

——斯塔夫里阿诺斯

阅读教材,请思考:宋朝的商业繁荣表现在哪些方面?

南宋、金、西夏榷场分布示意图

迄今井邑犹荒凉,

居民生姿惟榷场。

马军步军自来往,

南客北客相经商

——刘迎

宋与辽、西夏议和后,边境榷场贸易迅速发展,北宋的稻米、茶叶、丝织品、瓷器、漆器。辽的马、牛、羊骆驼,西夏的毡毯、药材等,都在这里交易。边界贸易的往来,促进了经济文化的交流,也加深了各族人民之间的了解。

榷场:是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所

开封和唐朝的都城长安一样,人口众多,但开封是个更加商业化的城市,主宰居民生活的是昼夜开放的市场,而不是宫廷和政府机构。多层房屋矗立街头,并无墙环绕这些房屋多用于出租。

——《剑桥插图中国史》

①商业活动突破地域限制

②商业活动突破时间限制

③城市空前繁荣

分析材料得出哪些信息?

北宋纸币交子

南宋纸币会子

元朝纸币

北宋真宗时期州16家富商鉴于金属货币的繁重,不利于携带,于是联合发行了交子。南宋绍兴三十年“命临安府印造会子,许于城内外与铜钱并行”。对该材料理解准确的是

A.宋代纸币取代金属货币

B会子成为世界上最早发行的纸币

C.长途贩运贸易开始出现

D.纸币从信用凭证到官方法定的过程

D

材料:

材料一:北宋在主要港口设市舶司管辖。北宋的输出品主要是瓷器、杂色帛以及各种矿产品;输入的多半是供贵族享用的奢侈品,如各种香料、药材、犀角、象牙、珊瑚、玳瑁、苏木等。

——范文澜、蔡美彪等主编《中国通史》

材料二:“南渡后,舶司岁入充盛。”

——元?脱脱《宋史?食货志》

作用:外贸税收成为宋元国库重要财政来源

材料

:(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

北宋东京城复原沙盘

元大都

外国巨价异物及百物之输入此城者,世界诸城无能与比。…百物输入之众,有如川流之不息。仅丝一项,每日入城者计有千车。

元大都

是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

经济中心难移

人口、税收

大运河

南北分卷

经济重心南移

关键词

——据杨远《西汉至北宋中国经济文化之向南发展》

材料:

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。

——《宋书》

根据材料并结合所学知识,概括说明材料所反映的历史现象并解释原因。

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中(江苏)又为东南根柢。语曰:苏常熟,天下足。

——《陆游集》

两宋时期,

……依据区域资源优势,发展蚕桑、茶叶、陶瓷等生产,拓展海外市场,通过商品经济提高当地人口承载力。东南地区海岸线长,海港优良,中唐以后海外贸易迅速成长,到宋朝达到鼎盛。这也是东南经济超过中原的重要原因。北宋中原地区的商品经济也有发展,但是内向型的,自然经济气息更浓。而东南地区经济具有外向型特征,在海外贸易的拉动下,两浙、福建、江西等地的商品经济胜过北方。太湖流域城镇集市密集和广州、泉州成为当时世界一流的外贸港口,就是最好的证明。

——葛金芳《两宋社会经济研究》

经济重心南移过程

①魏晋南北朝时期江南地区得到开发:奠定基础

②唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超过

北方:南移开始

③北宋在经济上对南方依赖明显,户口分

布南多北寡的格局也已定型:南移继续

④南宋进一步奠定了南方的经济重心地位:

南移完成

⑤元朝的南北经济差距继续扩大,全国大

部分人口和税收集中在江南

▲元朝漕运、海运路线图

为了解决运输

困难,又开凿

从通州到大都

的通惠河。

元大都人口众多,

粮食供应主要依赖南

方。为了解决运输困

难,元世祖时,开凿

了从山东东平到临清

的会通河。

海运粮船由刘家港出发,经黄海、渤海,到达直沽,再转往大都,海道成为元朝重要的粮食运输线。

缩短漕运,开辟海运

据学者统计,现在有据可考的北宋进士有9630人,其中南方所占为9164人,北方又有466人。

【历史趣闻】两宋时期的全国I、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

如何评价北宋科举考试中南北分卷的做法?

制度通常具有两重性,有利有弊。

从南方考生的角度看,南北分卷不完全公平,

但站在统一全国全局的角度考虑,该制度的实施有其合理性和必然性。

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。其主要原因是()

A.统治者重文轻武

B.北方长期战乱

C.经济重心不断南移

D.吏治腐败

C

据学者考订,宋代商人及其子嗣可通过与权贵联姻的方式取得政治地位,宋人婚姻论财风气十分普遍,甚至出现“自五季(代)以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅”的现象。这说明宋代

A.婚姻习俗重视物质利益

B.婚姻买卖现象较为普遍

C.传统婚姻观念受到冲击

D.财富多寡决定家庭成败

C

社会的变化

论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋以后,乃为后代中国。……宋以下,始是纯粹的平民社会。…故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。

钱穆:《理学与艺术》《宋史研究集》

1.门第观念淡化(社会价值取向发生变化)

2.社会成员身份趋于平等

3.国家对社会的控制相对松弛

社会的变化

关键信息

汉末至唐代,婚姻受门阀制度影响极大,讲究门当户对,士庶不婚;宋代时,婚姻“不问阀阅”,士庶婚姻成为风俗。这一婚姻观念的变化主要源于()

A.等级观念的淡化

B.人口大量迁徙流动

C.社会阶层流动频繁

D.理学思想的影响

C

社会阶层流动频繁?

宋代科举更为完善,由唐朝的“工商不得入仕”到宋代的“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送”,基本面向全社会开放,更强调公平竞争,实行糊名法,即将试卷上的姓名、籍贯密封,防止考官舞弊。录取名额大大增加。

取士不问家世

观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

婚姻不问阀阅

“自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度。至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚与世官,而门第之风亦衰。此实为中古社会上一大变革也。”

——邓之诚《中华两千年史》

门第观念淡化

“宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。”

租佃关系发展,人身束缚减少

“仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。”

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡其影响》

趋于平等

社会成员身份趋于平等

国家之禁,疏密不得其中.....男去耒耜则不禁......工作奇巧则不禁,商通珠贝则不禁......衣服逾制则不禁......岂先王之法乎?三代之制乎?

北宋石介《明禁》

国家对社会的控制相对松弛

宋朝的户籍制度规定,客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役,而不再是地主的私属。地主与客户的关系主要是土地租佃关系,此外还有部分雇佣关系。在土地租佃关系下,佃户只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,地主也无权再向佃户提供任何形式的荫庇。由此可知,当时。

A.土地租佃关系减轻农民赋税负担

B.地主对农民的人身控制有所松弛

C.资本主义的生产关系已经产生

D.宋朝进一步把佃户束缚在土地上

B

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

农业之变——万物之本

经济之变——繁荣安康

社会之变——人民幸福

手工业

商业和城市

经济重心南移

平民社会到来

人身束缚减弱

国家控制松懈

国家欣欣向荣

课堂总结

从唐朝开始的社会经济结构和阶层结构的变化,在宋代得以最终完成。在经济结构上,传统的封建土地国有制崩溃,封建土地私有制得以迅速发展,土地转移和流通的频率加快,租佃契约关系得以确立。这种变化诱发社会结构随之发生变化,传统的门阀士族势力退出历史舞台,庶族地主取而代之,平民社会的因素开始显现,社会流动性空前加强,为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

杨宁一《历史学习新视野新知识》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进