纲要上第10课 辽夏金元的统治 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第10课 辽夏金元的统治 课件(28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第10课辽夏金元的统治

少数民族政权的兴替

草原英雄

忽必烈

混一天下

归于一统

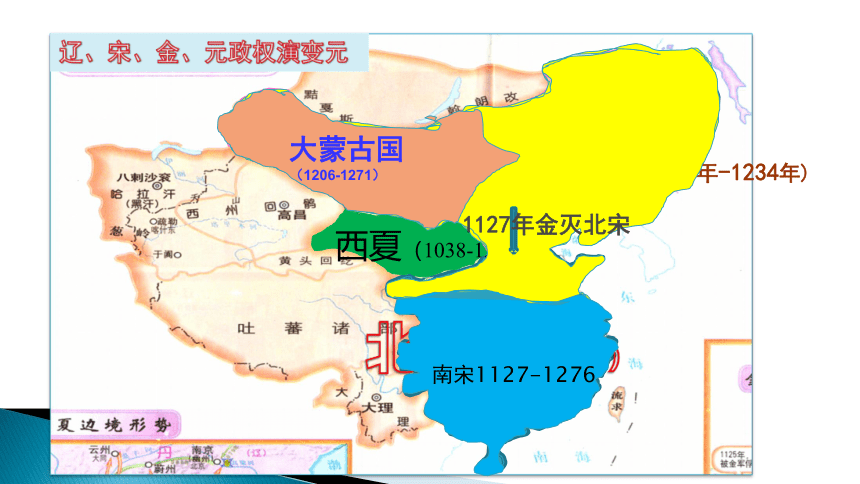

辽(916-1125)

北宋(960-1127)

西夏(1038-1227)

金(1115年-1234年)

1125年金灭辽

1127年金灭北宋

南宋1127-1276

大蒙古国

(1206-1271)

辽、宋、金、元政权演变元

政权并立到国家统一

根据教材并结合学过的知识梳理下列表格

政权

辽

西夏

金

元

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

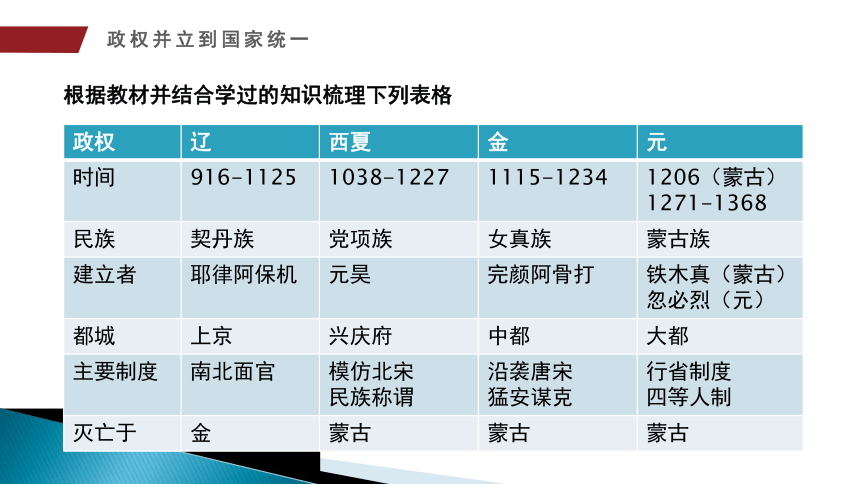

政权并立到国家统一

根据教材并结合学过的知识梳理下列表格

政权

辽

西夏

金

元

时间

916-1125

1038-1227

1115-1234

1206(蒙古)

1271-1368

民族

契丹族

党项族

女真族

蒙古族

建立者

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

铁木真(蒙古)

忽必烈(元)

都城

上京

兴庆府

中都

大都

主要制度

南北面官

模仿北宋

民族称谓

沿袭唐宋

猛安谋克

行省制度

四等人制

灭亡于

金

蒙古

蒙古

蒙古

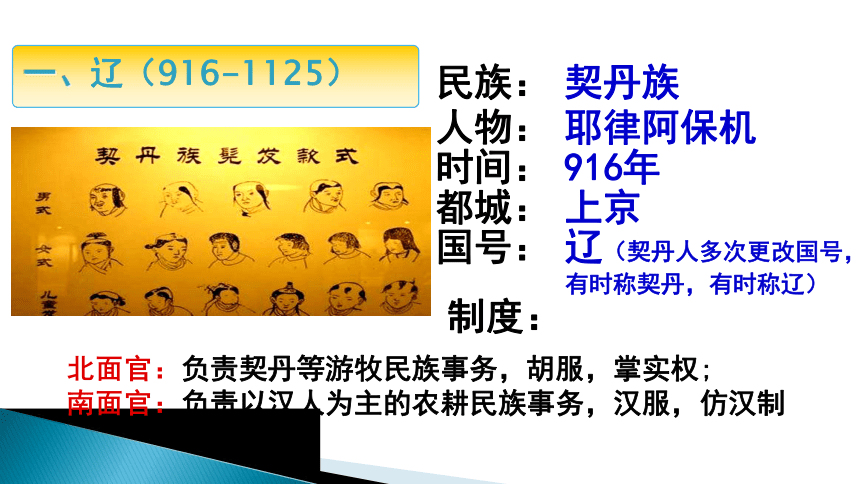

民族:

人物:

时间:

都城:

契丹族

耶律阿保机

916年

上京

国号:

辽(契丹人多次更改国号,有时称契丹,有时称辽)

一、辽(916-1125)

北面官:负责契丹等游牧民族事务,胡服,掌实权;

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务,汉服,仿汉制

制度:

学思之窗

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人…北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

第一段材料反映的辽朝职官设置特点是什么?

你能否从第二段材料的描述中体会到这一特点?

提示:(1)特点:因俗而治。

(2)体现:第二段材料中北面官和南面官的服饰体现了因俗而治的特点。

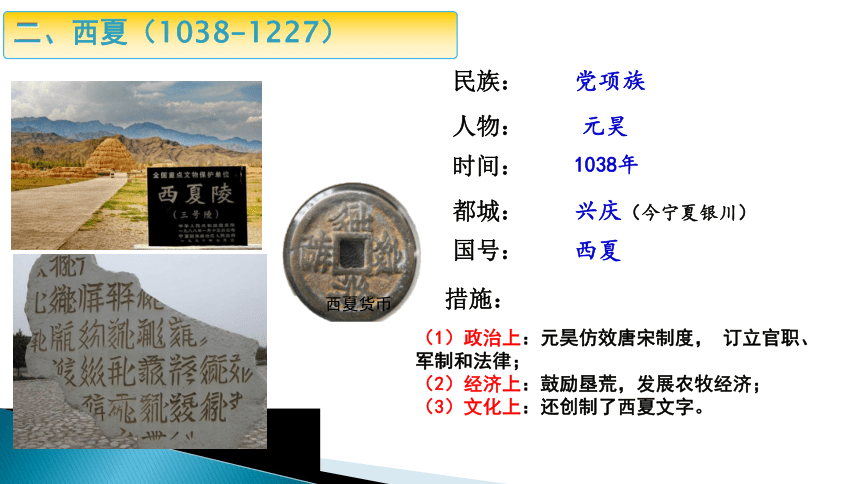

民族:

人物:

时间:

都城:

国号:

党项族

元昊

1038年

兴庆(今宁夏银川)

西夏

二、西夏(1038-1227)

(1)政治上:元昊仿效唐宋制度,

订立官职、军制和法律;

(2)经济上:鼓励垦荒,发展农牧经济;

(3)文化上:还创制了西夏文字。

措施:

西夏货币

自契丹侵取燕蓟以北,拓跋自得灵夏以西,其间所生豪英,皆为其用。…仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令,是二敌所为,皆与中国等,而又劲兵骁将长于中国,中国所有,彼尽得之;彼之所长,中国不及。”文中的“二敌”是指

A.蒙古、金

B.辽、西夏

C.辽、金

D.元、辽

B

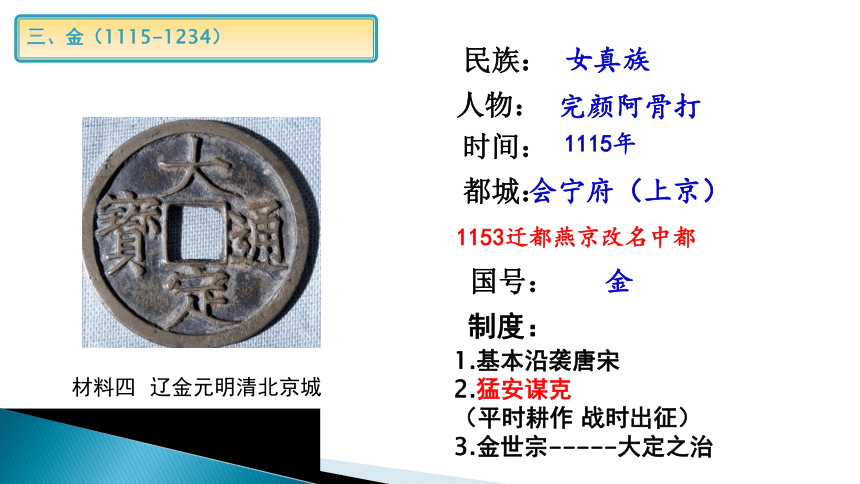

时间:

都城:

国号:

完颜阿骨打

1115年

会宁府(上京)

1153迁都燕京改名中都

金

三、金(1115-1234)

1.基本沿袭唐宋

2.猛安谋克

(平时耕作

战时出征)

3.金世宗-----大定之治

制度:

民族:

人物:

女真族

材料四

辽金元明清北京城

猛安是千夫长,谋克是百夫长。300户为一谋克,10谋克为一猛安。各户壮丁平时从事生产,战时出征。是从氏族部落组织到军事组织再发展为地方行政组织的“兵农合一”的制度。

兵农合一制度,既是军事组织又是地方行政组织。

①推进女真族的封建化进程。

②既节省开支又能保证有较强的战斗力

猛安谋克制

(1)含义:

(2)性质:

(3)作用:

③出现“大定之治”

蒙古汗国1206年

1227

1234

吐蕃

西辽

1276

元1271--1368

察合台汗国

窝阔台汗国

金帐汗国

伊尔汗国

从蒙古崛起到元统一

铁木真统一蒙古前,

草原上的争战情景:

星天旋转,诸国争战,

……

没有思考余暇,

只有尽力行事.

没有逃避的地方,

只有冲锋打仗

.

没有平安幸福,

只有互相杀伐.

----谢再善译《蒙古秘史》

结合教材的史料分析12世纪时的蒙古族是一个什么样的状况?

萨班灵骨塔遗址1247年,蒙古皇子阔端与吐蕃宗教首领、藏传佛教高僧萨班在凉州会谈,就吐蕃地区归附达成协议。之后,西藏开始接受中央政府的管辖。后来萨班在州去世。

忽必烈改国号为“元”之后,确定“山以南,国之根本也”。这说明他要

A.立志变通蒙古军事上的扩张

B.以中原文明为基础进行改制

C.实行南北汉蒙分治

D.抛弃游牧生产方式,推行农耕

B

1、巩固措施

(1)修筑驿道,设立驿站;设急递铺,传递公文。

巩固统一措施

2、行省制度:地方设行中书省,简称行省。

意义:行省辖区广阔,军政大权集中,行政效率较高,加强了中央集权,是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,对后世影响深远。

行省

路、府、州、县

(地方最高行政机构)

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务;

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

阅读下列材料,回答问题。

材料一

行中书省……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之……今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓审于力之形矣。

(1)根据材料一,概括元朝行省制度的基本特征。

课堂探究

行省拥有经济和军事方面的大权,但行使权力时受到中央的制约。

材料二

中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然疆界建置。…元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

摘编自李孔怀《中国古代行政制度史》

材料三

元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(2)材料二、三反映了元朝地方行政制度有哪些创新?

据材料和所学知识分析其历史作用。

创新:地方行政区划打破山川地形的自然疆界;设行中书省管理地方;行省长官由中央官员担任。

历史作用:消除地方割据,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;开创了以省为单位的行政区划,是中国省制的开端。

。(3)综合上述材料,说明行省制对于现代地方行政制度建设的历史借鉴价值。

注重加强对边远地区的治理;

注重对地方行政区划的合理调整;

注重处理好中央集权与地方分权的关系。

设宣政院(中央),掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务。

宣政院印章

宣政院辖区

3、加强边疆地区的管辖

西域:北庭都元帅府,宣慰司

台湾:澎湖巡检司

元朝的民族关系

民族交融

元朝划分的四等人(民族歧视政策)

目

的

原南宋统治区的汉族和其他各族

南

人

第四等

原金统治区的汉族和契丹.女真等族

汉

人

第三等

包括原西夏人和畏兀儿人等

色目人

第二等

蒙古族

蒙古人

第一等

实

质

民

族

名

称

等

级

按征服的先后排等级

为了巩固蒙古

贵族的统治地位

是民族形式划分下的阶级压迫

本课小结

CONTENTS

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”

---张帆

据《辽史·刑法志》载:契丹族原来只有习惯法,随着其控制区域的扩大,契丹立国之初,耶律阿保机“诏大臣定治契丹及诸夷之法,汉人则断以律令”。这反映了契丹统治者

A.保持契丹的民族风格

B.实行蕃汉分治政策

C.接受汉族的成文法令

D.实行民族分化政策

课堂练习

B

北魏实行“均田令”,辽实行“蕃汉分治”,西夏仿唐宋建制,其最大意义是

A.加速了封建化的进程

B.巩固了中央集权

C.保留了本民族的传统

D.维护了国家统一

A

空间观念是历史学习的一项基本能力素养。《元史》载:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”从历史空间上来看,这里的“内”是指

A.大都周围的河北、山西、山东

B.蒙古汗国初建时的斡难河源一带

C.女真部落活动的东北地区

D.淮水以南原南宋统治区

A

与宋朝地方分权不同,元朝行省制建立了“军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区”,但仍然长期发挥了为中央集权服务的作用。主要是因为

A.元朝把地方按地形划分出众多面积小而弱的行省B.影响元朝中央统治的主要是蒙汉之间的民族问题C.元朝蒙古族政权主要靠武力镇压地方割据势力

D.行省具有中央派出机构与最高地方政府两重性

D

史书记载:行中书省与都省(中书省)为表里,“常赋岁钞四百万锭,各省备用之外,入京师者二百八十万锭”。材料反映了行省()

A.与都省相互制衡

B.是征收赋税的专门机构

C.代表中央治理地方

D.是元朝的最高行政机关

C

第10课辽夏金元的统治

少数民族政权的兴替

草原英雄

忽必烈

混一天下

归于一统

辽(916-1125)

北宋(960-1127)

西夏(1038-1227)

金(1115年-1234年)

1125年金灭辽

1127年金灭北宋

南宋1127-1276

大蒙古国

(1206-1271)

辽、宋、金、元政权演变元

政权并立到国家统一

根据教材并结合学过的知识梳理下列表格

政权

辽

西夏

金

元

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

政权并立到国家统一

根据教材并结合学过的知识梳理下列表格

政权

辽

西夏

金

元

时间

916-1125

1038-1227

1115-1234

1206(蒙古)

1271-1368

民族

契丹族

党项族

女真族

蒙古族

建立者

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

铁木真(蒙古)

忽必烈(元)

都城

上京

兴庆府

中都

大都

主要制度

南北面官

模仿北宋

民族称谓

沿袭唐宋

猛安谋克

行省制度

四等人制

灭亡于

金

蒙古

蒙古

蒙古

民族:

人物:

时间:

都城:

契丹族

耶律阿保机

916年

上京

国号:

辽(契丹人多次更改国号,有时称契丹,有时称辽)

一、辽(916-1125)

北面官:负责契丹等游牧民族事务,胡服,掌实权;

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务,汉服,仿汉制

制度:

学思之窗

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人…北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

第一段材料反映的辽朝职官设置特点是什么?

你能否从第二段材料的描述中体会到这一特点?

提示:(1)特点:因俗而治。

(2)体现:第二段材料中北面官和南面官的服饰体现了因俗而治的特点。

民族:

人物:

时间:

都城:

国号:

党项族

元昊

1038年

兴庆(今宁夏银川)

西夏

二、西夏(1038-1227)

(1)政治上:元昊仿效唐宋制度,

订立官职、军制和法律;

(2)经济上:鼓励垦荒,发展农牧经济;

(3)文化上:还创制了西夏文字。

措施:

西夏货币

自契丹侵取燕蓟以北,拓跋自得灵夏以西,其间所生豪英,皆为其用。…仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令,是二敌所为,皆与中国等,而又劲兵骁将长于中国,中国所有,彼尽得之;彼之所长,中国不及。”文中的“二敌”是指

A.蒙古、金

B.辽、西夏

C.辽、金

D.元、辽

B

时间:

都城:

国号:

完颜阿骨打

1115年

会宁府(上京)

1153迁都燕京改名中都

金

三、金(1115-1234)

1.基本沿袭唐宋

2.猛安谋克

(平时耕作

战时出征)

3.金世宗-----大定之治

制度:

民族:

人物:

女真族

材料四

辽金元明清北京城

猛安是千夫长,谋克是百夫长。300户为一谋克,10谋克为一猛安。各户壮丁平时从事生产,战时出征。是从氏族部落组织到军事组织再发展为地方行政组织的“兵农合一”的制度。

兵农合一制度,既是军事组织又是地方行政组织。

①推进女真族的封建化进程。

②既节省开支又能保证有较强的战斗力

猛安谋克制

(1)含义:

(2)性质:

(3)作用:

③出现“大定之治”

蒙古汗国1206年

1227

1234

吐蕃

西辽

1276

元1271--1368

察合台汗国

窝阔台汗国

金帐汗国

伊尔汗国

从蒙古崛起到元统一

铁木真统一蒙古前,

草原上的争战情景:

星天旋转,诸国争战,

……

没有思考余暇,

只有尽力行事.

没有逃避的地方,

只有冲锋打仗

.

没有平安幸福,

只有互相杀伐.

----谢再善译《蒙古秘史》

结合教材的史料分析12世纪时的蒙古族是一个什么样的状况?

萨班灵骨塔遗址1247年,蒙古皇子阔端与吐蕃宗教首领、藏传佛教高僧萨班在凉州会谈,就吐蕃地区归附达成协议。之后,西藏开始接受中央政府的管辖。后来萨班在州去世。

忽必烈改国号为“元”之后,确定“山以南,国之根本也”。这说明他要

A.立志变通蒙古军事上的扩张

B.以中原文明为基础进行改制

C.实行南北汉蒙分治

D.抛弃游牧生产方式,推行农耕

B

1、巩固措施

(1)修筑驿道,设立驿站;设急递铺,传递公文。

巩固统一措施

2、行省制度:地方设行中书省,简称行省。

意义:行省辖区广阔,军政大权集中,行政效率较高,加强了中央集权,是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,对后世影响深远。

行省

路、府、州、县

(地方最高行政机构)

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务;

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

阅读下列材料,回答问题。

材料一

行中书省……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之……今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓审于力之形矣。

(1)根据材料一,概括元朝行省制度的基本特征。

课堂探究

行省拥有经济和军事方面的大权,但行使权力时受到中央的制约。

材料二

中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然疆界建置。…元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

摘编自李孔怀《中国古代行政制度史》

材料三

元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(2)材料二、三反映了元朝地方行政制度有哪些创新?

据材料和所学知识分析其历史作用。

创新:地方行政区划打破山川地形的自然疆界;设行中书省管理地方;行省长官由中央官员担任。

历史作用:消除地方割据,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;开创了以省为单位的行政区划,是中国省制的开端。

。(3)综合上述材料,说明行省制对于现代地方行政制度建设的历史借鉴价值。

注重加强对边远地区的治理;

注重对地方行政区划的合理调整;

注重处理好中央集权与地方分权的关系。

设宣政院(中央),掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务。

宣政院印章

宣政院辖区

3、加强边疆地区的管辖

西域:北庭都元帅府,宣慰司

台湾:澎湖巡检司

元朝的民族关系

民族交融

元朝划分的四等人(民族歧视政策)

目

的

原南宋统治区的汉族和其他各族

南

人

第四等

原金统治区的汉族和契丹.女真等族

汉

人

第三等

包括原西夏人和畏兀儿人等

色目人

第二等

蒙古族

蒙古人

第一等

实

质

民

族

名

称

等

级

按征服的先后排等级

为了巩固蒙古

贵族的统治地位

是民族形式划分下的阶级压迫

本课小结

CONTENTS

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”

---张帆

据《辽史·刑法志》载:契丹族原来只有习惯法,随着其控制区域的扩大,契丹立国之初,耶律阿保机“诏大臣定治契丹及诸夷之法,汉人则断以律令”。这反映了契丹统治者

A.保持契丹的民族风格

B.实行蕃汉分治政策

C.接受汉族的成文法令

D.实行民族分化政策

课堂练习

B

北魏实行“均田令”,辽实行“蕃汉分治”,西夏仿唐宋建制,其最大意义是

A.加速了封建化的进程

B.巩固了中央集权

C.保留了本民族的传统

D.维护了国家统一

A

空间观念是历史学习的一项基本能力素养。《元史》载:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”从历史空间上来看,这里的“内”是指

A.大都周围的河北、山西、山东

B.蒙古汗国初建时的斡难河源一带

C.女真部落活动的东北地区

D.淮水以南原南宋统治区

A

与宋朝地方分权不同,元朝行省制建立了“军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区”,但仍然长期发挥了为中央集权服务的作用。主要是因为

A.元朝把地方按地形划分出众多面积小而弱的行省B.影响元朝中央统治的主要是蒙汉之间的民族问题C.元朝蒙古族政权主要靠武力镇压地方割据势力

D.行省具有中央派出机构与最高地方政府两重性

D

史书记载:行中书省与都省(中书省)为表里,“常赋岁钞四百万锭,各省备用之外,入京师者二百八十万锭”。材料反映了行省()

A.与都省相互制衡

B.是征收赋税的专门机构

C.代表中央治理地方

D.是元朝的最高行政机关

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进