《快速跑》(教案) 体育与健康六年级上册 人教版(表格式)

文档属性

| 名称 | 《快速跑》(教案) 体育与健康六年级上册 人教版(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 体育与健康 | ||

| 更新时间 | 2021-08-26 23:09:27 | ||

图片预览

文档简介

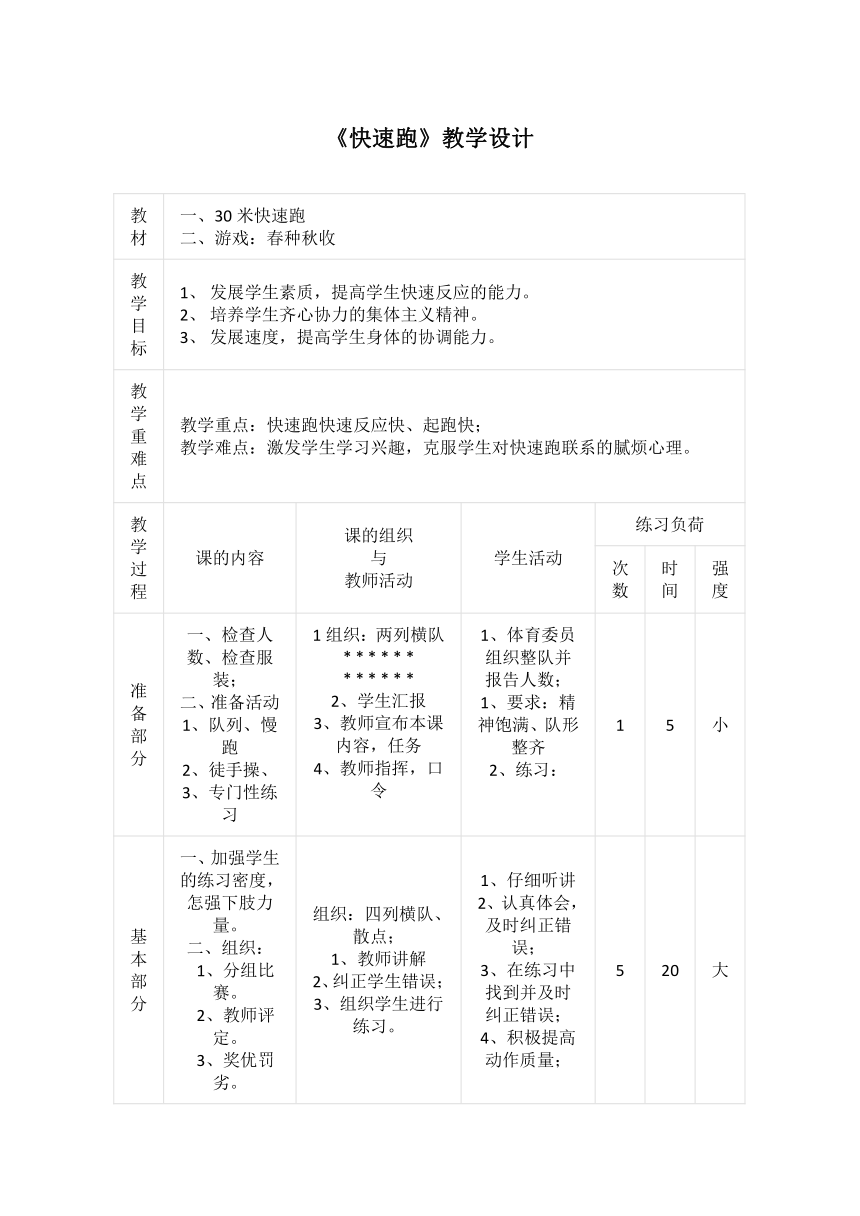

《快速跑》教学设计

教

材

一、30米快速跑

二、游戏:春种秋收

教

学

目

标

1、?发展学生素质,提高学生快速反应的能力。

2、?培养学生齐心协力的集体主义精神。

3、?发展速度,提高学生身体的协调能力。

教学重难点

教学重点:快速跑快速反应快、起跑快;

教学难点:激发学生学习兴趣,克服学生对快速跑联系的腻烦心理。

教学

过程

课的内容

课的组织

与

教师活动

学生活动

练习负荷

次数

时间

强度

准

备

部

分

一、检查人数、检查服装;

二、准备活动

1、队列、慢跑

2、徒手操、

3、专门性练习

1组织:两列横队

2、学生汇报

3、教师宣布本课内容,任务

4、教师指挥,口令

?

1、体育委员组织整队并报告人数;

1、要求:精神饱满、队形整齐

2、练习:

?

1

5

小

基

本

部

分

一、加强学生的练习密度,怎强下肢力量。

二、组织:

???1、分组比赛。

???2、教师评定。

???3、奖优罚劣。

?

组织:四列横队、散点;

1、教师讲解

2、纠正学生错误;

3、组织学生进行练习。

1、仔细听讲

2、认真体会,及时纠正错误;

3、在练习中找到并及时纠正错误;

4、积极提高动作质量;

5

20

大

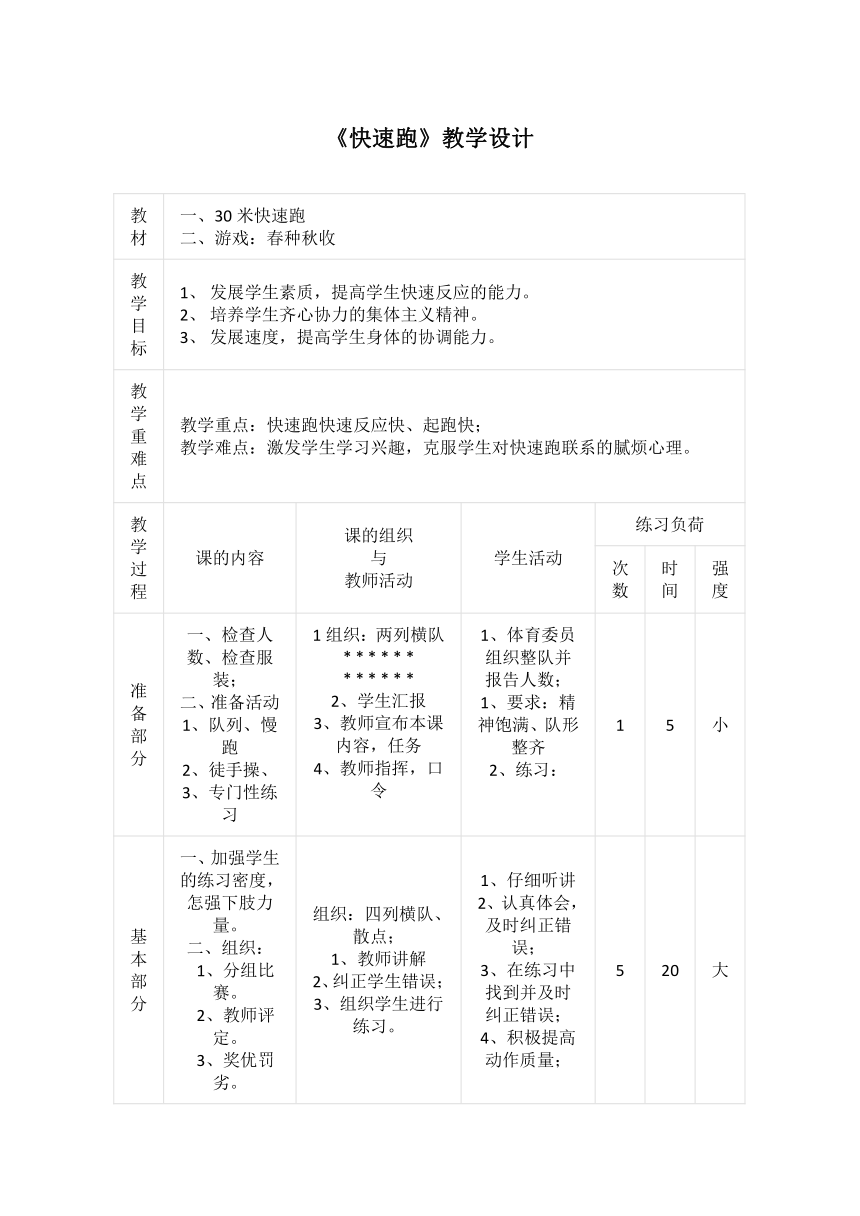

二、游戏:春种秋收

???规则:

???1、按教师的要求去做,击掌后第二个人才能起跑。

???2、交换物必须放在圈内交换。

组织:四列从队

1、教师教师讲解游戏的名称、方法和规则;

2、示范游戏;

3、分组;

4、安排练习;

5、组织游戏比赛;

1、听教师讲解、示范,正确理解游戏内容方法和规则;

2、在练习中体会游戏的动作要领;

3、认真比赛,团结一致努力拼搏;

结

束

部

分

1、放松活动

2、总结

3、下课

1、教师组织领做

2、指出本课优点与缺点

?

1、学生学习,体会;

2、学生练习

?

1

8

小

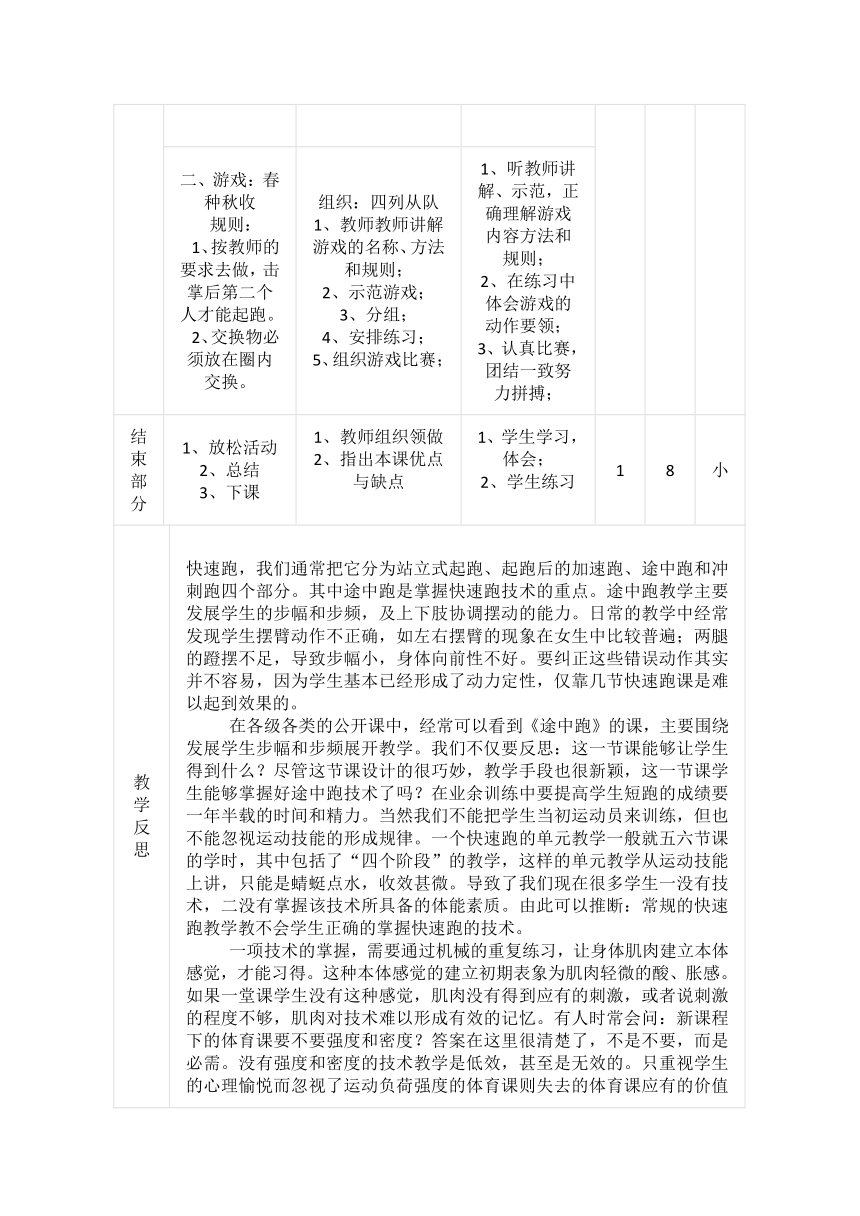

教学反思

?

快速跑,我们通常把它分为站立式起跑、起跑后的加速跑、途中跑和冲刺跑四个部分。其中途中跑是掌握快速跑技术的重点。途中跑教学主要发展学生的步幅和步频,及上下肢协调摆动的能力。日常的教学中经常发现学生摆臂动作不正确,如左右摆臂的现象在女生中比较普遍;两腿的蹬摆不足,导致步幅小,身体向前性不好。要纠正这些错误动作其实并不容易,因为学生基本已经形成了动力定性,仅靠几节快速跑课是难以起到效果的。

在各级各类的公开课中,经常可以看到《途中跑》的课,主要围绕发展学生步幅和步频展开教学。我们不仅要反思:这一节课能够让学生得到什么?尽管这节课设计的很巧妙,教学手段也很新颖,这一节课学生能够掌握好途中跑技术了吗?在业余训练中要提高学生短跑的成绩要一年半载的时间和精力。当然我们不能把学生当初运动员来训练,但也不能忽视运动技能的形成规律。一个快速跑的单元教学一般就五六节课的学时,其中包括了“四个阶段”的教学,这样的单元教学从运动技能上讲,只能是蜻蜓点水,收效甚微。导致了我们现在很多学生一没有技术,二没有掌握该技术所具备的体能素质。由此可以推断:常规的快速跑教学教不会学生正确的掌握快速跑的技术。

一项技术的掌握,需要通过机械的重复练习,让身体肌肉建立本体感觉,才能习得。这种本体感觉的建立初期表象为肌肉轻微的酸、胀感。如果一堂课学生没有这种感觉,肌肉没有得到应有的刺激,或者说刺激的程度不够,肌肉对技术难以形成有效的记忆。有人时常会问:新课程下的体育课要不要强度和密度?答案在这里很清楚了,不是不要,而是必需。没有强度和密度的技术教学是低效,甚至是无效的。只重视学生的心理愉悦而忽视了运动负荷强度的体育课则失去的体育课应有的价值和功能。这样的课通常就是俗称“放羊”课。学生的心理得到了最大的满足,可身体的运动强度远远没有达到。这样的体育课堂迟早会被学生”占领“,教师失去控制,失去在学生心中的地位,成为学生肆意发泄,获得某种满足的”傀儡“。

“放羊”课的产生除了场地器材不能满足上课需要外,主要是教师的问题:惰性、驾驭不了学生、课时太多导致教师精力不够,还有错误的理念:体育课一味依赖于满足学生的心理需求。学生喜欢自由活动,并不是我们体育课没有上好!曾经很多专家叩问:学生为何喜欢体育而不喜欢体育课,来警示我们十二年体育课在上教什么?我对这样的话表示质疑:学生懂体育吗?学生喜欢体育的本质是什么?想必就是来自身心本能的需求:自由和玩嘛!只是体育课的区别于其他课程而具有的特殊组织形式促使了学生对这种本能表现出强烈的需求。如果把体育课换成其他课程,让学生选择:喜欢活动还是喜欢坐在教室里上课?教室里立刻会响起一片欢呼声。文化课老师一般不要体育课,这是最有力的证明。因此,要上一堂体育课,教师要在适当满足学生心理需求的基础上,让学生习得技术,发展体能。有些老师上课“放羊”,不是不想上好课,而是难以平衡两者的关系,导致驾驭不了学生,对课堂失去控制引起的,归根结底还是一句话:教师不具备驾驭课堂、驾驭学生的能力。

言归正传。发展途中跑的能力,我们经常采用的手段是小步跑、高抬腿和后蹬跑来发展学生大腿高抬,前摆,后腿蹬伸的能力,完全符合途中跑的技术特点。然而在教学中,这种方法不是枯燥就是技术难度大,学生难以做到位,而影响了教学效果。尤其的小步跑和后蹬跑,对于一个短跑的初学者,也好花上一两节课方能掌握,何况是一般的学生。原因在于学生不具备一定的协调性和力量。如果学生一上来就能做出标准的小步跑,高抬腿、后蹬跑技术,这样的学生已经没有教学的必要,可以进入运动队了。这学期的途中跑课,我采用了后蹬跑的简化版——跨步跑教学。

学生一开始对跨步跑不理解,我用了一个比喻:“如果你前面有一条沟渠,你如何过去?”学生异口同声:”跨过去!“”对了,这个跨过去的动作就是跨步跑“。学生听了立刻理解了。我接着问:”如何跨过去?“”后退蹬,前腿抬……“,学生一边回答,还一边做出跨越的动作。“不错,同学们很聪明,这就是跨步跑的要领!”我一开始让学生跨越规定的距离,学生跨几步,就开始跑起来,感觉太枯燥,没有显性的激励评价。于是我利用学生手里的跳绳相隔一定的距离摆在跑道上,形成了若干方格,让学生跨越,立刻激发了学生的练习兴趣。但问题不久出现了,由于学生身高不同,学生的幅有大小,有的学生感觉各自距离太小,做不出跨越动作,而有的认为距离太大,根本跨不到格子。于是在第二节课上我把格子做了调整,设计了四条不同间隔距离的格子跑道,让学生选择。想法很好,但在实际操作中并没有起到良好的效果。有的学生处于惰性,宁愿跨不到,也不愿去选择合适的跑道;还有学生处于惰性,加速太慢,导致跨不到格子,而不是身高的因素。这里在教学中缺乏指导和评价也有关系。

在教学中,若能采用晋级、淘汰的方式,或许能够解决这样的问题。或者还可以采用只有晋级到某条跑道采用测试的资格,学生要过关,首先要获得测试资格。例如男女生分别设置三条A、B、C三条不同格子的跑道。只有达到B跑道标准学生才有资格测试,达到C跑道标准的学生可以免测或降低标准,如0.1-0.2秒。难点是三条跑道的格子如何与测试标准形成有效统一。总之,在田径课教学中只有建立竞争机制才能有效激发学生的积极性。

教

材

一、30米快速跑

二、游戏:春种秋收

教

学

目

标

1、?发展学生素质,提高学生快速反应的能力。

2、?培养学生齐心协力的集体主义精神。

3、?发展速度,提高学生身体的协调能力。

教学重难点

教学重点:快速跑快速反应快、起跑快;

教学难点:激发学生学习兴趣,克服学生对快速跑联系的腻烦心理。

教学

过程

课的内容

课的组织

与

教师活动

学生活动

练习负荷

次数

时间

强度

准

备

部

分

一、检查人数、检查服装;

二、准备活动

1、队列、慢跑

2、徒手操、

3、专门性练习

1组织:两列横队

2、学生汇报

3、教师宣布本课内容,任务

4、教师指挥,口令

?

1、体育委员组织整队并报告人数;

1、要求:精神饱满、队形整齐

2、练习:

?

1

5

小

基

本

部

分

一、加强学生的练习密度,怎强下肢力量。

二、组织:

???1、分组比赛。

???2、教师评定。

???3、奖优罚劣。

?

组织:四列横队、散点;

1、教师讲解

2、纠正学生错误;

3、组织学生进行练习。

1、仔细听讲

2、认真体会,及时纠正错误;

3、在练习中找到并及时纠正错误;

4、积极提高动作质量;

5

20

大

二、游戏:春种秋收

???规则:

???1、按教师的要求去做,击掌后第二个人才能起跑。

???2、交换物必须放在圈内交换。

组织:四列从队

1、教师教师讲解游戏的名称、方法和规则;

2、示范游戏;

3、分组;

4、安排练习;

5、组织游戏比赛;

1、听教师讲解、示范,正确理解游戏内容方法和规则;

2、在练习中体会游戏的动作要领;

3、认真比赛,团结一致努力拼搏;

结

束

部

分

1、放松活动

2、总结

3、下课

1、教师组织领做

2、指出本课优点与缺点

?

1、学生学习,体会;

2、学生练习

?

1

8

小

教学反思

?

快速跑,我们通常把它分为站立式起跑、起跑后的加速跑、途中跑和冲刺跑四个部分。其中途中跑是掌握快速跑技术的重点。途中跑教学主要发展学生的步幅和步频,及上下肢协调摆动的能力。日常的教学中经常发现学生摆臂动作不正确,如左右摆臂的现象在女生中比较普遍;两腿的蹬摆不足,导致步幅小,身体向前性不好。要纠正这些错误动作其实并不容易,因为学生基本已经形成了动力定性,仅靠几节快速跑课是难以起到效果的。

在各级各类的公开课中,经常可以看到《途中跑》的课,主要围绕发展学生步幅和步频展开教学。我们不仅要反思:这一节课能够让学生得到什么?尽管这节课设计的很巧妙,教学手段也很新颖,这一节课学生能够掌握好途中跑技术了吗?在业余训练中要提高学生短跑的成绩要一年半载的时间和精力。当然我们不能把学生当初运动员来训练,但也不能忽视运动技能的形成规律。一个快速跑的单元教学一般就五六节课的学时,其中包括了“四个阶段”的教学,这样的单元教学从运动技能上讲,只能是蜻蜓点水,收效甚微。导致了我们现在很多学生一没有技术,二没有掌握该技术所具备的体能素质。由此可以推断:常规的快速跑教学教不会学生正确的掌握快速跑的技术。

一项技术的掌握,需要通过机械的重复练习,让身体肌肉建立本体感觉,才能习得。这种本体感觉的建立初期表象为肌肉轻微的酸、胀感。如果一堂课学生没有这种感觉,肌肉没有得到应有的刺激,或者说刺激的程度不够,肌肉对技术难以形成有效的记忆。有人时常会问:新课程下的体育课要不要强度和密度?答案在这里很清楚了,不是不要,而是必需。没有强度和密度的技术教学是低效,甚至是无效的。只重视学生的心理愉悦而忽视了运动负荷强度的体育课则失去的体育课应有的价值和功能。这样的课通常就是俗称“放羊”课。学生的心理得到了最大的满足,可身体的运动强度远远没有达到。这样的体育课堂迟早会被学生”占领“,教师失去控制,失去在学生心中的地位,成为学生肆意发泄,获得某种满足的”傀儡“。

“放羊”课的产生除了场地器材不能满足上课需要外,主要是教师的问题:惰性、驾驭不了学生、课时太多导致教师精力不够,还有错误的理念:体育课一味依赖于满足学生的心理需求。学生喜欢自由活动,并不是我们体育课没有上好!曾经很多专家叩问:学生为何喜欢体育而不喜欢体育课,来警示我们十二年体育课在上教什么?我对这样的话表示质疑:学生懂体育吗?学生喜欢体育的本质是什么?想必就是来自身心本能的需求:自由和玩嘛!只是体育课的区别于其他课程而具有的特殊组织形式促使了学生对这种本能表现出强烈的需求。如果把体育课换成其他课程,让学生选择:喜欢活动还是喜欢坐在教室里上课?教室里立刻会响起一片欢呼声。文化课老师一般不要体育课,这是最有力的证明。因此,要上一堂体育课,教师要在适当满足学生心理需求的基础上,让学生习得技术,发展体能。有些老师上课“放羊”,不是不想上好课,而是难以平衡两者的关系,导致驾驭不了学生,对课堂失去控制引起的,归根结底还是一句话:教师不具备驾驭课堂、驾驭学生的能力。

言归正传。发展途中跑的能力,我们经常采用的手段是小步跑、高抬腿和后蹬跑来发展学生大腿高抬,前摆,后腿蹬伸的能力,完全符合途中跑的技术特点。然而在教学中,这种方法不是枯燥就是技术难度大,学生难以做到位,而影响了教学效果。尤其的小步跑和后蹬跑,对于一个短跑的初学者,也好花上一两节课方能掌握,何况是一般的学生。原因在于学生不具备一定的协调性和力量。如果学生一上来就能做出标准的小步跑,高抬腿、后蹬跑技术,这样的学生已经没有教学的必要,可以进入运动队了。这学期的途中跑课,我采用了后蹬跑的简化版——跨步跑教学。

学生一开始对跨步跑不理解,我用了一个比喻:“如果你前面有一条沟渠,你如何过去?”学生异口同声:”跨过去!“”对了,这个跨过去的动作就是跨步跑“。学生听了立刻理解了。我接着问:”如何跨过去?“”后退蹬,前腿抬……“,学生一边回答,还一边做出跨越的动作。“不错,同学们很聪明,这就是跨步跑的要领!”我一开始让学生跨越规定的距离,学生跨几步,就开始跑起来,感觉太枯燥,没有显性的激励评价。于是我利用学生手里的跳绳相隔一定的距离摆在跑道上,形成了若干方格,让学生跨越,立刻激发了学生的练习兴趣。但问题不久出现了,由于学生身高不同,学生的幅有大小,有的学生感觉各自距离太小,做不出跨越动作,而有的认为距离太大,根本跨不到格子。于是在第二节课上我把格子做了调整,设计了四条不同间隔距离的格子跑道,让学生选择。想法很好,但在实际操作中并没有起到良好的效果。有的学生处于惰性,宁愿跨不到,也不愿去选择合适的跑道;还有学生处于惰性,加速太慢,导致跨不到格子,而不是身高的因素。这里在教学中缺乏指导和评价也有关系。

在教学中,若能采用晋级、淘汰的方式,或许能够解决这样的问题。或者还可以采用只有晋级到某条跑道采用测试的资格,学生要过关,首先要获得测试资格。例如男女生分别设置三条A、B、C三条不同格子的跑道。只有达到B跑道标准学生才有资格测试,达到C跑道标准的学生可以免测或降低标准,如0.1-0.2秒。难点是三条跑道的格子如何与测试标准形成有效统一。总之,在田径课教学中只有建立竞争机制才能有效激发学生的积极性。

同课章节目录

- 第一章 课程目标

- 第二章 教学内容及课时分配示例

- 第三章 教学目标与教学内容和实施建议

- 第一节 我国运动员在奥林匹克运动会取得的辉煌成绩

- 第二节 迈入青春期

- 第三节 轻度损伤的自我处理

- 第四节 识别危险源,远离危险

- 第四章 基本身体活动

- 第一节 跑

- 第二节 跳跃

- 第三节 投掷

- 第五章 体操类运动

- 第一节 队列和队形

- 第二节 基本体操

- 第三节 跳绳

- 第四节 技巧

- 第五节 支撑跳跃

- 第六节 低单杠

- 第七节 韵律活动和舞蹈

- 第六章 球类运动

- 第一节 小篮球

- 第二节 小足球

- 第三节 软式排球

- 第四节 乒乓球

- 第七章 武术

- 第八章 轮滑

- 第九章 游泳

- 第十章 五、六年级体育与健康学习评价及建议

- 第十一章 五、六年级体育与健康教学工作计划的制订与示例

- 第十二章 五、六年级体育与健康教学经验交流