2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-26 07:29:31 | ||

图片预览

文档简介

第1课

中

华

文

明

的

起

源

与

早

期

国

家

中外历史纲要 上册

第一单元 ◎中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

学习目标:

1、重点:中华文明起源的多元性、早期国家的特征。

2、重点:私有制、阶级与国家产生的关系。

红山文化玉龙

恩平黄冈实验中学

孟凡彬

文明是使人类脱离野蛮状态的所有社会行为和自然行为构成的集合,这些集合至少包括了以下要素:

家族观念、工具、语言、文字、信仰、宗教观念、法律、城邦和国家等等。

国家是由领土、人民、文化和政府四个要素组成的。

产物

CONTENTS

石器时代的古人类和文化遗存

01

从部落到国家

02

商和西周

03

目录

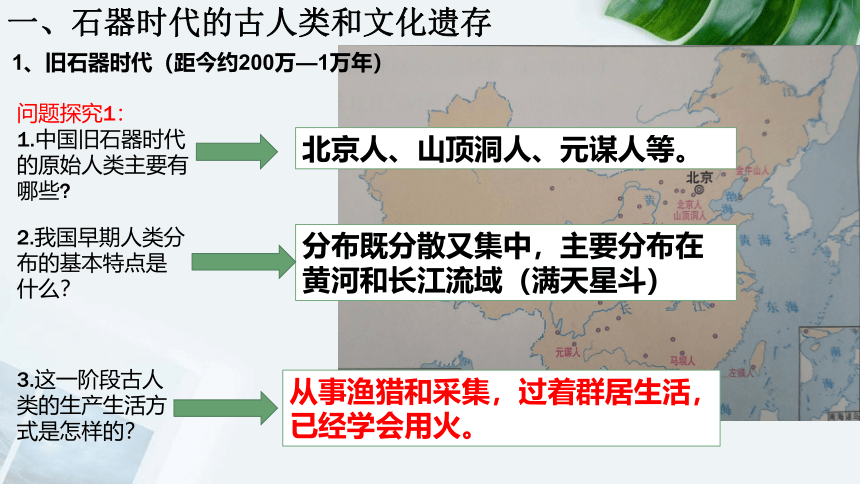

一、石器时代的古人类和文化遗存

问题探究1:

1.中国旧石器时代的原始人类主要有哪些?

2.我国早期人类分布的基本特点是什么?

3.这一阶段古人类的生产生活方式是怎样的?

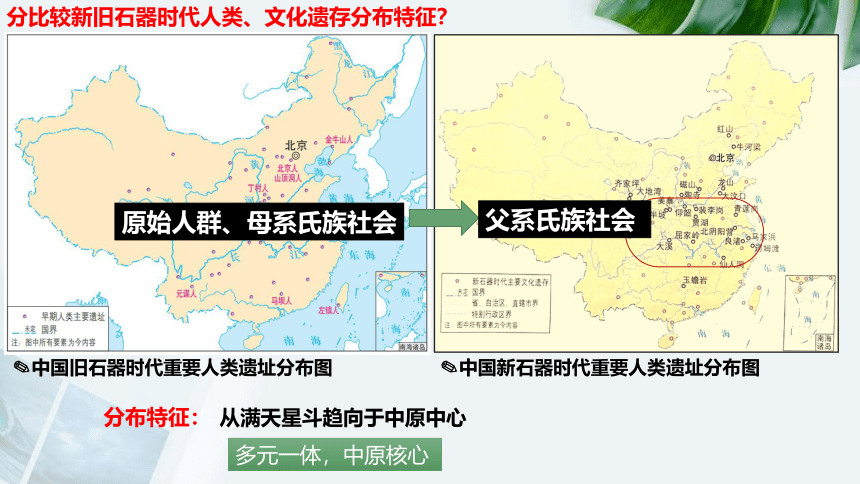

分布既分散又集中,主要分布在黄河和长江流域(满天星斗)

北京人、山顶洞人、元谋人等。

从事渔猎和采集,过着群居生活,

已经学会用火。

1、旧石器时代(距今约200万—1万年)

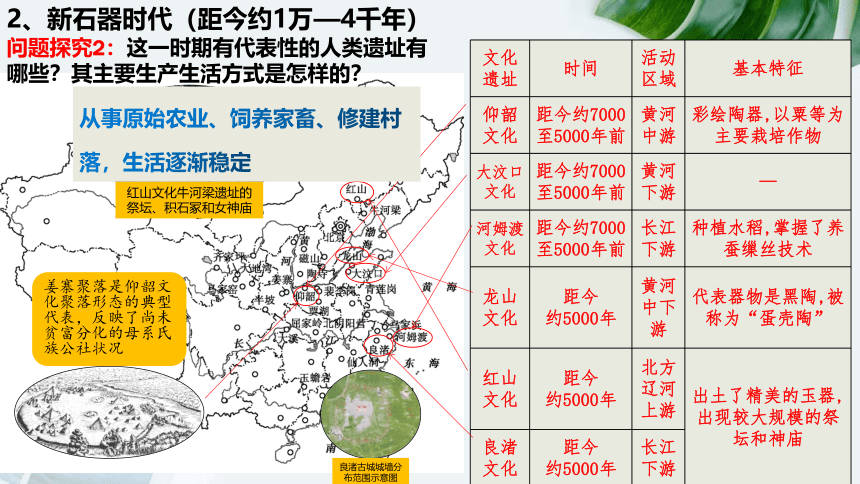

2、新石器时代(距今约1万—4千年)

文化遗址

时间

活动区域

基本特征

仰韶文化

距今约7000至5000年前

黄河中游

彩绘陶器,以粟等为主要栽培作物

大汶口文化

距今约7000至5000年前

黄河下游

—

河姆渡文化

距今约7000至5000年前

长江下游

种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

龙山文化

距今

约5000年

黄河中下游

代表器物是黑陶,被称为“蛋壳陶”

红山文化

距今

约5000年

北方辽河上游

出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙

良渚文化

距今

约5000年

长江下游

姜寨聚落是仰韶文化聚落形态的典型代表,反映了尚未贫富分化的母系氏族公社状况

良渚古城城墙分布范围示意图

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢和女神庙

问题探究2:这一时期有代表性的人类遗址有哪些?其主要生产生活方式是怎样的?

从事原始农业、饲养家畜、修建村落,生活逐渐稳定

分布特征:

从满天星斗趋向于中原中心

?中国新石器时代重要人类遗址分布图

?中国旧石器时代重要人类遗址分布图

多元一体,中原核心

原始人群、母系氏族社会

父系氏族社会

分比较新旧石器时代人类、文化遗存分布特征?

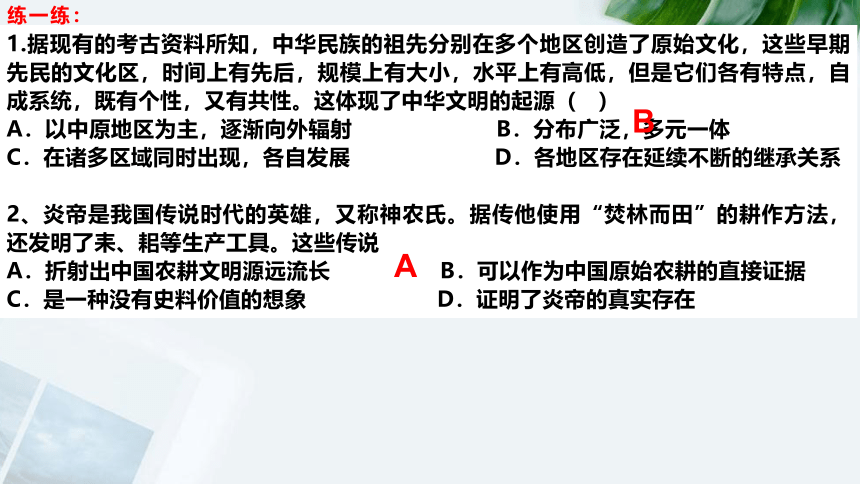

练一练:

1.据现有的考古资料所知,中华民族的祖先分别在多个地区创造了原始文化,这些早期先民的文化区,时间上有先后,规模上有大小,水平上有高低,但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性。这体现了中华文明的起源( )

A.以中原地区为主,逐渐向外辐射 B.分布广泛,多元一体

C.在诸多区域同时出现,各自发展 D.各地区存在延续不断的继承关系

2、炎帝是我国传说时代的英雄,又称神农氏。据传他使用“焚林而田”的耕作方法,还发明了耒、耜等生产工具。这些传说

A.折射出中国农耕文明源远流长 B.可以作为中国原始农耕的直接证据

C.是一种没有史料价值的想象 D.证明了炎帝的真实存在

B

A

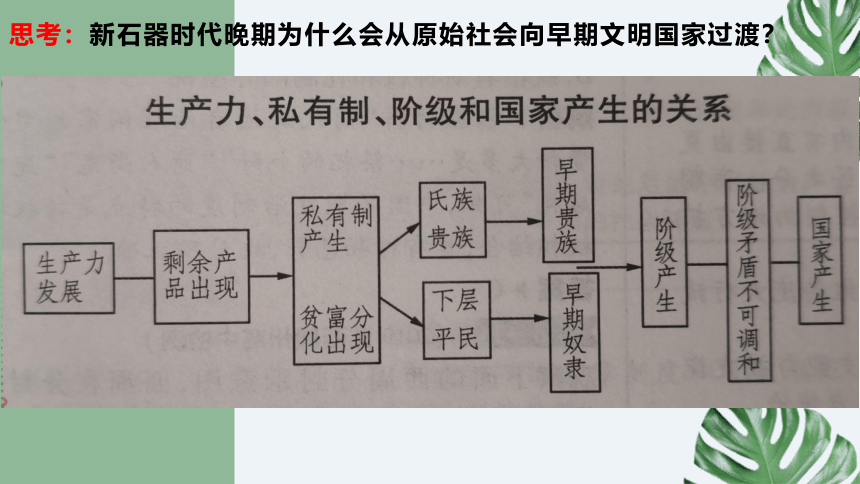

思考:新石器时代晚期为什么会从原始社会向早期文明国家过渡?

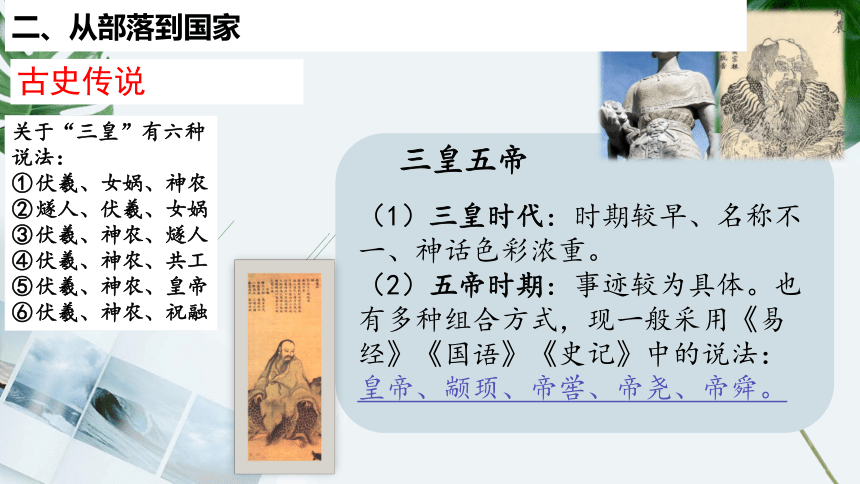

古史传说

三皇五帝

(1)三皇时代:时期较早、名称不一、神话色彩浓重。

(2)五帝时期:事迹较为具体。也有多种组合方式,现一般采用《易经》《国语》《史记》中的说法:皇帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。

关于“三皇”有六种说法:

伏羲、女娲、神农

燧人、伏羲、女娲

伏羲、神农、燧人

伏羲、神农、共工

伏羲、神农、皇帝

伏羲、神农、祝融

二、从部落到国家

二、从部落到国家

1、万邦时代

①时间:

②文明遗迹:

③制度:

龙山文化时代(距今约5000年)

陶寺遗址(宫殿建筑、天文建筑、礼器)

禅让制

红山文化玉龙

材料 二里头遗址从第二期开始发现有宫殿建筑群和宫城。宫城方正规矩,有中轴线规划。其中一号宫殿有面积近达一万平方米的夯土底座。中心大殿前有广庭,四周有回廊。整个宫殿建筑群壮观、庄严,具备了后世宫廷的规模特征,是权力、地位的象征。……墓葬等级分化严重,高等级墓葬随葬品丰富,有铜器、玉器、象牙器、骨器、漆器、陶器等……夏朝已经具备了国家的框架,如国君、官吏、部门、赋税、刑法、军队的一套国家机器。夏朝时期,“天下为公”的大同社会转变为“天下为家”的小康社会,世袭制代替了禅让制。

——《中外历史纲要(上)教师教学用书》

找一找“夏朝是我国第一个早期国家”的证据。

①宫廷气派的建筑群

②墓葬等级分化严重

③成体系的国家机器

④王位世袭制

2、夏朝的统治:

(1)夏朝的建立:

约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位,世袭制代替了禅让制。

(2)夏朝的统治

中央:夏王是最高的统治者。中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方:夏朝社会仍然是聚族而居。除对夏部族生活的地区直接统治外,夏朝对其他地方主要通过控制一些部族进行间接统治。

夏朝文化遗存:考古学家在河南偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化的遗存。

材料:

关于启的继位,古书中有不同记载。

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

思考

早期国家最高权力继承制度发生了哪些变化?

最高权力继承:禅让制(传贤)——王位世袭制(传子)

社会组织形式:氏族部落(公天下)——早期奴隶制国家(家天下)

问题:商朝建立的时间和建立者是?

三、商和西周

商朝的建立

约公元前1600年,黄河下游的商部落首领汤推翻了夏朝,建立商朝,定都于亳。

盘庚迁殷

商朝前期,屡次迁都,公元前14世纪商王盘庚迁都于殷,从此稳定下来,商朝又称殷朝

实证

殷墟遗址出土的甲骨文是商人刻写在龟甲、兽骨上的占卜记录,证实了文献中有关商朝的部分历史记载。

1、商的建立及制度

(1)商的建立

练一练:

1.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代( )

A.祖先的地位高于神 B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩 D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

2、据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A. 禅让制度的长期影响 B. 王位继承方式的变化

C. 君主寿命的时代差异 D. 血缘纽带关系弱化

D

B

(2)商的制度

问题:阅读教材P6,回答商朝施行什么制度治理国家?其辐射范围?

国家机构

商王是最高统治者,下设有尹及各类事务官;实行内外服制的国家管理结构,内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部族。

势力范围

东到大海,西及陇山,南跨江汉,北至燕山。

内外服制

商朝在盘庚迁殷后采取的一种二元统治体制。内服是商人本族的活动区域,外服是商族以外的附属国。其特点是商王控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系;中央政权与各附属国之间的联系较为松散。

思考点:商朝为什么推行内外服制?

商王通过两种不同的管理制度来处理本族和臣服的外族的事务。由此,商王控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系,加强了商朝的统治。

2、西周的建立及制度

(1)西周的建立

公元前1046年,周武王伐纣,经过牧野之战,灭商建周,定都镐京,史称西周。

(2)西周的政治制度

概况:实行分封制与宗法制,形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构。

分封制与宗法制的作用:二者相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

(3)西周的灭亡

公元前841年,爆发“国人暴动”,周厉王出逃,召公、周公共同执政,史称“共和行政”;公元前771年,西北游牧民族犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

材 料

(武王)封商纣子禄父

殷之余民。……武王追思先

圣王,乃褒封神农之后于焦,

黄帝之后于祝,帝尧之后于

蓟,帝舜之后于陈,大禹之

后于杞。于是封功臣谋士,

而师尚父为首封。封尚父于

营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭(shì)于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。

——《史记·周本纪》

阅读上述材料,并结合所学,说说分封制的目的及分封的对象?

目的:为加强和巩固周朝统治,拓展疆域(“封建诸侯,以藩屏周”)

对象:王室子弟(王族)、功臣、先代贵族

练一练:

1、《吕氏春秋》记载:“微子启虽长,系庶出,不得立;纣王虽幼,以嫡立。”这说明宗法制的重要特征是( )

A.嫡长子继承 B.兄终弟及

C.大宗与小宗对立 D.神权与王权结合

2、王国维在《殷周制度论》中说:“故天子诸侯之传世也,继统法之立子与立嫡也——立贤之利过于立嫡,人才之用优于资格,而终不以此易彼者,盖惧夫名之可藉,而争之易生,其弊将不可胜穷。”这段话意在揭示( )

A 嫡长子继承制的弱点 B 没有比嫡长子继承制更好的权力交接制度了

C 嫡长子继承制不符合历史发展规律 D 嫡长子的出现有其历史必然性

3.《左传》云:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟......”这最能说明

A.西周实行分封制,受封者有诸侯、卿大夫、士等

B.西周的分封者维护了贵族的统治秩序

C.在西周宗法制下形成了严格的等级制度

D.宗法制不仅在天子和诸侯国实施,也在中、小贵族以至士与庶民之间实施

A

C

C

练一练:

4.周灭商后,疆域扩大,各民族逐渐交融,人们心中遂有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的观念。这表明西周时期

A“大一统”的文化心理逐渐形成 B 君主独裁的集权体制开始确立

C“大一统”的政治制度正式建立 D 宗法分封制推动了疆域的扩大

5.西周时期小宗或者异性都可世袭为家臣,但到春秋战国时期,家臣的选任逐渐突出贤能的重要性。这一变化反映的本质

A 官僚政治最终确立 B 宗法制度逐渐瓦解

C 血缘政治完全瓦解 D 分封制度开始瓦解

6、周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封

A. 推动了文化的交流与文化认同 B. 强化了君主专制权力

C. 实现了王室对地方的直接控制 D. 确立了贵族世袭特权

A

B

A

3、商和西周时期的社会经济

土地制度: 井田制是商周时期的土地制度,起源于商,兴盛于西周。

生产工具: 商周时期的农业生产,主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

手工业: 青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类较多,技艺精湛

手工业: 我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,绢帛是商周贵族们普遍的衣着材料。

状况

奴隶制社会经济发展并走向繁荣

表现

农业

农业是主要生产部门,农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。商和西周实行奴隶主土地国有制,历史文献中所说的井田制是土地经营的基本方式

手工业

青铜铸造是主要部门,青铜器种类繁多;创造了灿烂的青铜文化

归纳总结:

中国早期国家的基本特征

①已经形成国家机器;

②以血缘关系为纽带,形成国家政治结构,带有浓厚的部族色彩;

③王权与神权密切结合,具有神秘色彩;

④最高政治权力尚未高度集中。

知识拓展

西周的分封制度

分封等级示意图

目的:为加强和巩固周朝统治,拓展疆域(“封建诸侯,以藩屏周”)

对象:王室子弟(王族)、功臣、先代贵族

内容:分封的同时获得土地、物资、武装和人口

诸侯王的权力与义务:

①权力:爵位世袭,设置官员,再分封,建立武装、征派徭役。

②义务:服从天子政令,镇守疆土、定期朝觐述职、交纳贡赋。

分封制对周王朝的统治有什么影响?

积极:

(1)确立了周天子天下共主的地位,巩固了周王朝统治

(2)有利于稳定当时政治秩序;

(3)扩大了疆域,开发了边远地区;

(4)传播了周文化。

局限:诸侯独立性强,随着生产力的发展和血缘关系松弛,分封制遭到破坏,削弱了周天子权威,最终导致分裂割据。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}渊源

由原始社会的父系家长制直接演变而来

内容

按父系血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系的制度,是西周政治的典型特征

目的

解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾,巩固统治。

特点

以嫡长子继承制(最大特点)为核心(原则:“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”);

大宗和小宗有相对性,小宗服从大宗;

血缘纽带与政治关系相结合形成森严的社会等级。(周天子—诸侯—卿大夫—士)

宗法制

积极作用:

①保证各级贵族享受特权,有利于统治阶级内部的稳定

②有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权。

消极作用:

①特权思想、等级观念对此后的中国产生了深远的影响。 ②不利于选拔有才能和德行的人才。

练一练:

1、在西周考古实物中发现许多异姓诸侯国虽然远离王畿地区,但是其青铜等器物,在形制、纹饰和工艺风格上也都与周王朝表现出较强的一致性。这主要说明当时

A. 工官制有利于礼器标准化生产 B. 礼乐制度日渐受各诸侯的重视

C. 分封制有利于中原文化的传播 D. 华夷观念阻碍了民族间文化交流

2、商朝信仰天帝的权威,《礼记》则有“君天下曰天子”的记载,唐代经学家孔颖达对此的注释“是上天之子,又为天所命子养下民”。由此可见周朝“礼”的文化( )

A. 有效维护了分封制和宗法制 B. 为周取代商提供了社会基础

C. 为强化王权提供了理论依据 D. 使神权王权的结合更为密切

3、占卜在商朝占有重要地位,商王事无大小,都要占卜。到了西周统治者认为天命是不可靠的,民心向背才是根本。这一变化

A. 适应了王权统治的需要

B. 提高了下层民众的政治地位

C. 确立了主权在民的思想

D. 使王权摆脱了宗教神权控制

C

C

A

中

华

文

明

的

起

源

与

早

期

国

家

中外历史纲要 上册

第一单元 ◎中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

学习目标:

1、重点:中华文明起源的多元性、早期国家的特征。

2、重点:私有制、阶级与国家产生的关系。

红山文化玉龙

恩平黄冈实验中学

孟凡彬

文明是使人类脱离野蛮状态的所有社会行为和自然行为构成的集合,这些集合至少包括了以下要素:

家族观念、工具、语言、文字、信仰、宗教观念、法律、城邦和国家等等。

国家是由领土、人民、文化和政府四个要素组成的。

产物

CONTENTS

石器时代的古人类和文化遗存

01

从部落到国家

02

商和西周

03

目录

一、石器时代的古人类和文化遗存

问题探究1:

1.中国旧石器时代的原始人类主要有哪些?

2.我国早期人类分布的基本特点是什么?

3.这一阶段古人类的生产生活方式是怎样的?

分布既分散又集中,主要分布在黄河和长江流域(满天星斗)

北京人、山顶洞人、元谋人等。

从事渔猎和采集,过着群居生活,

已经学会用火。

1、旧石器时代(距今约200万—1万年)

2、新石器时代(距今约1万—4千年)

文化遗址

时间

活动区域

基本特征

仰韶文化

距今约7000至5000年前

黄河中游

彩绘陶器,以粟等为主要栽培作物

大汶口文化

距今约7000至5000年前

黄河下游

—

河姆渡文化

距今约7000至5000年前

长江下游

种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

龙山文化

距今

约5000年

黄河中下游

代表器物是黑陶,被称为“蛋壳陶”

红山文化

距今

约5000年

北方辽河上游

出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙

良渚文化

距今

约5000年

长江下游

姜寨聚落是仰韶文化聚落形态的典型代表,反映了尚未贫富分化的母系氏族公社状况

良渚古城城墙分布范围示意图

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢和女神庙

问题探究2:这一时期有代表性的人类遗址有哪些?其主要生产生活方式是怎样的?

从事原始农业、饲养家畜、修建村落,生活逐渐稳定

分布特征:

从满天星斗趋向于中原中心

?中国新石器时代重要人类遗址分布图

?中国旧石器时代重要人类遗址分布图

多元一体,中原核心

原始人群、母系氏族社会

父系氏族社会

分比较新旧石器时代人类、文化遗存分布特征?

练一练:

1.据现有的考古资料所知,中华民族的祖先分别在多个地区创造了原始文化,这些早期先民的文化区,时间上有先后,规模上有大小,水平上有高低,但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性。这体现了中华文明的起源( )

A.以中原地区为主,逐渐向外辐射 B.分布广泛,多元一体

C.在诸多区域同时出现,各自发展 D.各地区存在延续不断的继承关系

2、炎帝是我国传说时代的英雄,又称神农氏。据传他使用“焚林而田”的耕作方法,还发明了耒、耜等生产工具。这些传说

A.折射出中国农耕文明源远流长 B.可以作为中国原始农耕的直接证据

C.是一种没有史料价值的想象 D.证明了炎帝的真实存在

B

A

思考:新石器时代晚期为什么会从原始社会向早期文明国家过渡?

古史传说

三皇五帝

(1)三皇时代:时期较早、名称不一、神话色彩浓重。

(2)五帝时期:事迹较为具体。也有多种组合方式,现一般采用《易经》《国语》《史记》中的说法:皇帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。

关于“三皇”有六种说法:

伏羲、女娲、神农

燧人、伏羲、女娲

伏羲、神农、燧人

伏羲、神农、共工

伏羲、神农、皇帝

伏羲、神农、祝融

二、从部落到国家

二、从部落到国家

1、万邦时代

①时间:

②文明遗迹:

③制度:

龙山文化时代(距今约5000年)

陶寺遗址(宫殿建筑、天文建筑、礼器)

禅让制

红山文化玉龙

材料 二里头遗址从第二期开始发现有宫殿建筑群和宫城。宫城方正规矩,有中轴线规划。其中一号宫殿有面积近达一万平方米的夯土底座。中心大殿前有广庭,四周有回廊。整个宫殿建筑群壮观、庄严,具备了后世宫廷的规模特征,是权力、地位的象征。……墓葬等级分化严重,高等级墓葬随葬品丰富,有铜器、玉器、象牙器、骨器、漆器、陶器等……夏朝已经具备了国家的框架,如国君、官吏、部门、赋税、刑法、军队的一套国家机器。夏朝时期,“天下为公”的大同社会转变为“天下为家”的小康社会,世袭制代替了禅让制。

——《中外历史纲要(上)教师教学用书》

找一找“夏朝是我国第一个早期国家”的证据。

①宫廷气派的建筑群

②墓葬等级分化严重

③成体系的国家机器

④王位世袭制

2、夏朝的统治:

(1)夏朝的建立:

约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位,世袭制代替了禅让制。

(2)夏朝的统治

中央:夏王是最高的统治者。中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方:夏朝社会仍然是聚族而居。除对夏部族生活的地区直接统治外,夏朝对其他地方主要通过控制一些部族进行间接统治。

夏朝文化遗存:考古学家在河南偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化的遗存。

材料:

关于启的继位,古书中有不同记载。

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

思考

早期国家最高权力继承制度发生了哪些变化?

最高权力继承:禅让制(传贤)——王位世袭制(传子)

社会组织形式:氏族部落(公天下)——早期奴隶制国家(家天下)

问题:商朝建立的时间和建立者是?

三、商和西周

商朝的建立

约公元前1600年,黄河下游的商部落首领汤推翻了夏朝,建立商朝,定都于亳。

盘庚迁殷

商朝前期,屡次迁都,公元前14世纪商王盘庚迁都于殷,从此稳定下来,商朝又称殷朝

实证

殷墟遗址出土的甲骨文是商人刻写在龟甲、兽骨上的占卜记录,证实了文献中有关商朝的部分历史记载。

1、商的建立及制度

(1)商的建立

练一练:

1.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代( )

A.祖先的地位高于神 B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权具有神秘色彩 D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

2、据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出

A. 禅让制度的长期影响 B. 王位继承方式的变化

C. 君主寿命的时代差异 D. 血缘纽带关系弱化

D

B

(2)商的制度

问题:阅读教材P6,回答商朝施行什么制度治理国家?其辐射范围?

国家机构

商王是最高统治者,下设有尹及各类事务官;实行内外服制的国家管理结构,内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部族。

势力范围

东到大海,西及陇山,南跨江汉,北至燕山。

内外服制

商朝在盘庚迁殷后采取的一种二元统治体制。内服是商人本族的活动区域,外服是商族以外的附属国。其特点是商王控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系;中央政权与各附属国之间的联系较为松散。

思考点:商朝为什么推行内外服制?

商王通过两种不同的管理制度来处理本族和臣服的外族的事务。由此,商王控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系,加强了商朝的统治。

2、西周的建立及制度

(1)西周的建立

公元前1046年,周武王伐纣,经过牧野之战,灭商建周,定都镐京,史称西周。

(2)西周的政治制度

概况:实行分封制与宗法制,形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构。

分封制与宗法制的作用:二者相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

(3)西周的灭亡

公元前841年,爆发“国人暴动”,周厉王出逃,召公、周公共同执政,史称“共和行政”;公元前771年,西北游牧民族犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

材 料

(武王)封商纣子禄父

殷之余民。……武王追思先

圣王,乃褒封神农之后于焦,

黄帝之后于祝,帝尧之后于

蓟,帝舜之后于陈,大禹之

后于杞。于是封功臣谋士,

而师尚父为首封。封尚父于

营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭(shì)于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。

——《史记·周本纪》

阅读上述材料,并结合所学,说说分封制的目的及分封的对象?

目的:为加强和巩固周朝统治,拓展疆域(“封建诸侯,以藩屏周”)

对象:王室子弟(王族)、功臣、先代贵族

练一练:

1、《吕氏春秋》记载:“微子启虽长,系庶出,不得立;纣王虽幼,以嫡立。”这说明宗法制的重要特征是( )

A.嫡长子继承 B.兄终弟及

C.大宗与小宗对立 D.神权与王权结合

2、王国维在《殷周制度论》中说:“故天子诸侯之传世也,继统法之立子与立嫡也——立贤之利过于立嫡,人才之用优于资格,而终不以此易彼者,盖惧夫名之可藉,而争之易生,其弊将不可胜穷。”这段话意在揭示( )

A 嫡长子继承制的弱点 B 没有比嫡长子继承制更好的权力交接制度了

C 嫡长子继承制不符合历史发展规律 D 嫡长子的出现有其历史必然性

3.《左传》云:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟......”这最能说明

A.西周实行分封制,受封者有诸侯、卿大夫、士等

B.西周的分封者维护了贵族的统治秩序

C.在西周宗法制下形成了严格的等级制度

D.宗法制不仅在天子和诸侯国实施,也在中、小贵族以至士与庶民之间实施

A

C

C

练一练:

4.周灭商后,疆域扩大,各民族逐渐交融,人们心中遂有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的观念。这表明西周时期

A“大一统”的文化心理逐渐形成 B 君主独裁的集权体制开始确立

C“大一统”的政治制度正式建立 D 宗法分封制推动了疆域的扩大

5.西周时期小宗或者异性都可世袭为家臣,但到春秋战国时期,家臣的选任逐渐突出贤能的重要性。这一变化反映的本质

A 官僚政治最终确立 B 宗法制度逐渐瓦解

C 血缘政治完全瓦解 D 分封制度开始瓦解

6、周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封

A. 推动了文化的交流与文化认同 B. 强化了君主专制权力

C. 实现了王室对地方的直接控制 D. 确立了贵族世袭特权

A

B

A

3、商和西周时期的社会经济

土地制度: 井田制是商周时期的土地制度,起源于商,兴盛于西周。

生产工具: 商周时期的农业生产,主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

手工业: 青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类较多,技艺精湛

手工业: 我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,绢帛是商周贵族们普遍的衣着材料。

状况

奴隶制社会经济发展并走向繁荣

表现

农业

农业是主要生产部门,农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。商和西周实行奴隶主土地国有制,历史文献中所说的井田制是土地经营的基本方式

手工业

青铜铸造是主要部门,青铜器种类繁多;创造了灿烂的青铜文化

归纳总结:

中国早期国家的基本特征

①已经形成国家机器;

②以血缘关系为纽带,形成国家政治结构,带有浓厚的部族色彩;

③王权与神权密切结合,具有神秘色彩;

④最高政治权力尚未高度集中。

知识拓展

西周的分封制度

分封等级示意图

目的:为加强和巩固周朝统治,拓展疆域(“封建诸侯,以藩屏周”)

对象:王室子弟(王族)、功臣、先代贵族

内容:分封的同时获得土地、物资、武装和人口

诸侯王的权力与义务:

①权力:爵位世袭,设置官员,再分封,建立武装、征派徭役。

②义务:服从天子政令,镇守疆土、定期朝觐述职、交纳贡赋。

分封制对周王朝的统治有什么影响?

积极:

(1)确立了周天子天下共主的地位,巩固了周王朝统治

(2)有利于稳定当时政治秩序;

(3)扩大了疆域,开发了边远地区;

(4)传播了周文化。

局限:诸侯独立性强,随着生产力的发展和血缘关系松弛,分封制遭到破坏,削弱了周天子权威,最终导致分裂割据。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}渊源

由原始社会的父系家长制直接演变而来

内容

按父系血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系的制度,是西周政治的典型特征

目的

解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾,巩固统治。

特点

以嫡长子继承制(最大特点)为核心(原则:“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”);

大宗和小宗有相对性,小宗服从大宗;

血缘纽带与政治关系相结合形成森严的社会等级。(周天子—诸侯—卿大夫—士)

宗法制

积极作用:

①保证各级贵族享受特权,有利于统治阶级内部的稳定

②有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权。

消极作用:

①特权思想、等级观念对此后的中国产生了深远的影响。 ②不利于选拔有才能和德行的人才。

练一练:

1、在西周考古实物中发现许多异姓诸侯国虽然远离王畿地区,但是其青铜等器物,在形制、纹饰和工艺风格上也都与周王朝表现出较强的一致性。这主要说明当时

A. 工官制有利于礼器标准化生产 B. 礼乐制度日渐受各诸侯的重视

C. 分封制有利于中原文化的传播 D. 华夷观念阻碍了民族间文化交流

2、商朝信仰天帝的权威,《礼记》则有“君天下曰天子”的记载,唐代经学家孔颖达对此的注释“是上天之子,又为天所命子养下民”。由此可见周朝“礼”的文化( )

A. 有效维护了分封制和宗法制 B. 为周取代商提供了社会基础

C. 为强化王权提供了理论依据 D. 使神权王权的结合更为密切

3、占卜在商朝占有重要地位,商王事无大小,都要占卜。到了西周统治者认为天命是不可靠的,民心向背才是根本。这一变化

A. 适应了王权统治的需要

B. 提高了下层民众的政治地位

C. 确立了主权在民的思想

D. 使王权摆脱了宗教神权控制

C

C

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进