部编版语文七年级上册第8课《世说新语二则——陈太丘与友期行》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级上册第8课《世说新语二则——陈太丘与友期行》课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-26 21:04:30 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

8

陈太丘与友期

《世说新语》

刘义庆

初学要求

读准字音,把握节奏。

用“?”标出你认为应该重点掌握的词语。

结合注释,疏通文意,复述故事。

尊君在不

通“否”

抢答题

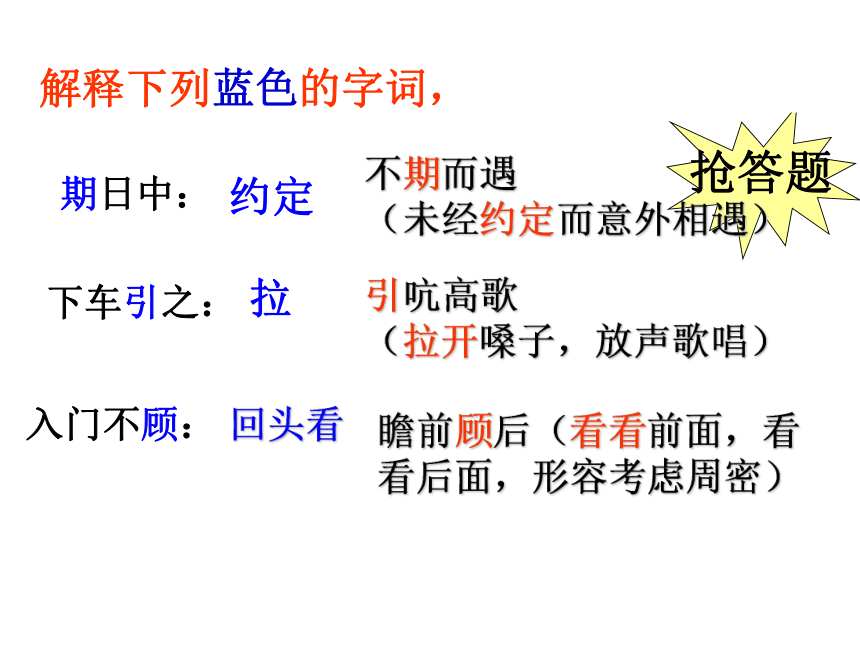

期日中:

约定

不期而遇

(未经约定而意外相遇)

解释下列蓝色的字词,并积累相关成语。

下车引之:

拉

回头看

入门不顾:

引吭高歌

(拉开嗓子,放声歌唱)

瞻前顾后(看看前面,看看后面,形容考虑周密)

则是无信:

守信

言而有信(说话守信用)

太丘舍去:

放弃

相委而去:

离开

锲而不舍

(刻一件东西一直刻下去,不放弃,比喻有恒心。

去危就安

(离开危险,到达平安)

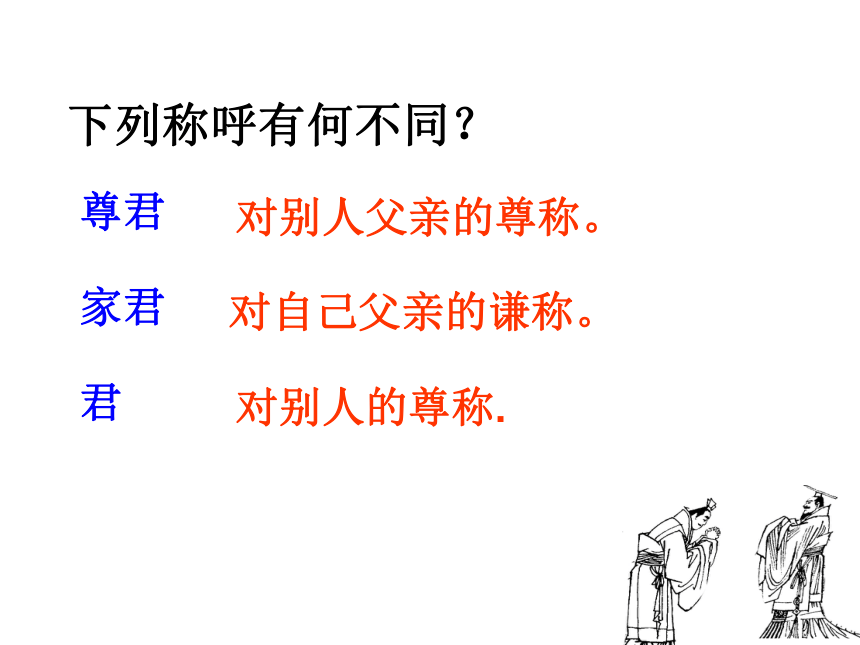

尊君

家君

君

对别人父亲的尊称。

对自己父亲的谦称。

对别人的尊称.

下列称呼有何不同?

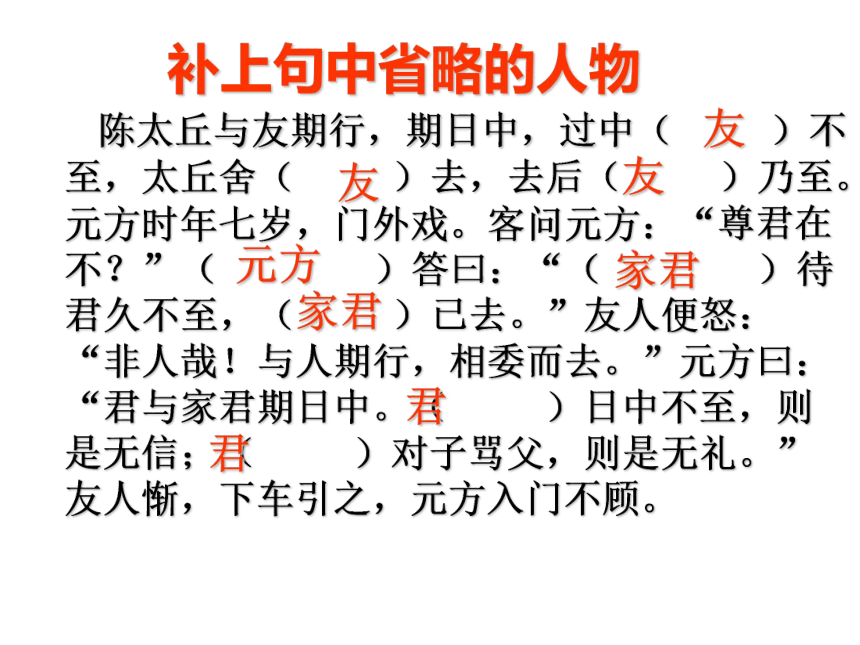

陈太丘与友期行,期日中,过中(

)不至,太丘舍(

)去,去后(

)乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”(

)答曰:“(

)待君久不至,(

)已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。(

)日中不至,则是无信;(

)对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

友

友

友

元方

家君

君

家君

君

补上句中省略的人物

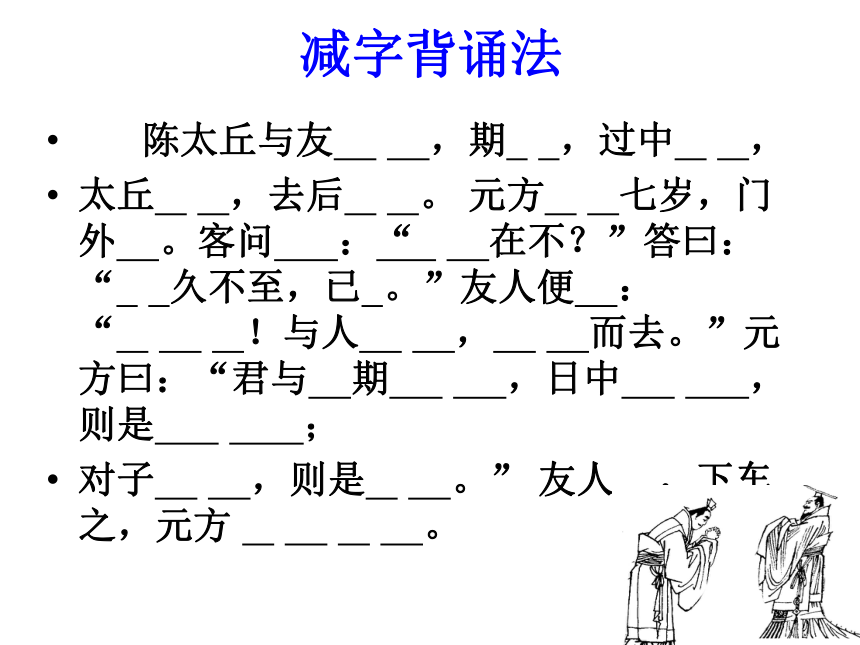

减字背诵法

陈太丘与友

,期

,过中

,

太丘

,去后

。

元方

七岁,门外

。客问

:“

在不?”答曰:“

久不至,已

。”友人便

:“

!与人

,

而去。”元方曰:“君与

期

,日中

,则是

;

对子

,则是

。”

友人

,下车

之,元方

。

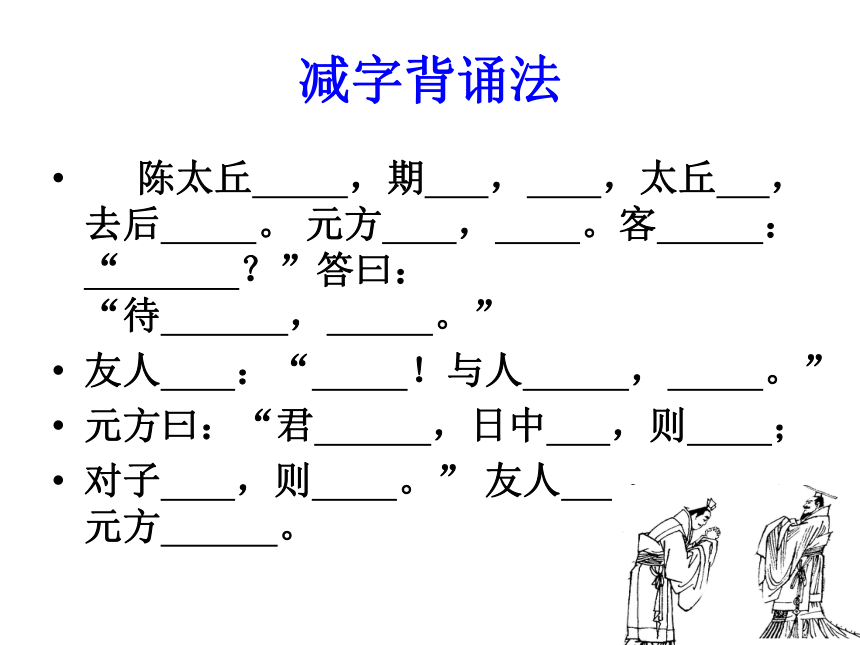

减字背诵法

陈太丘

,期

,

,太丘

,去后

。

元方

,

。客

:“

?”答曰:“待

,

。”

友人

:“

!与人

,

。”

元方曰:“君

,日中

,则

;

对子

,则

。”

友人

,

。元方

。

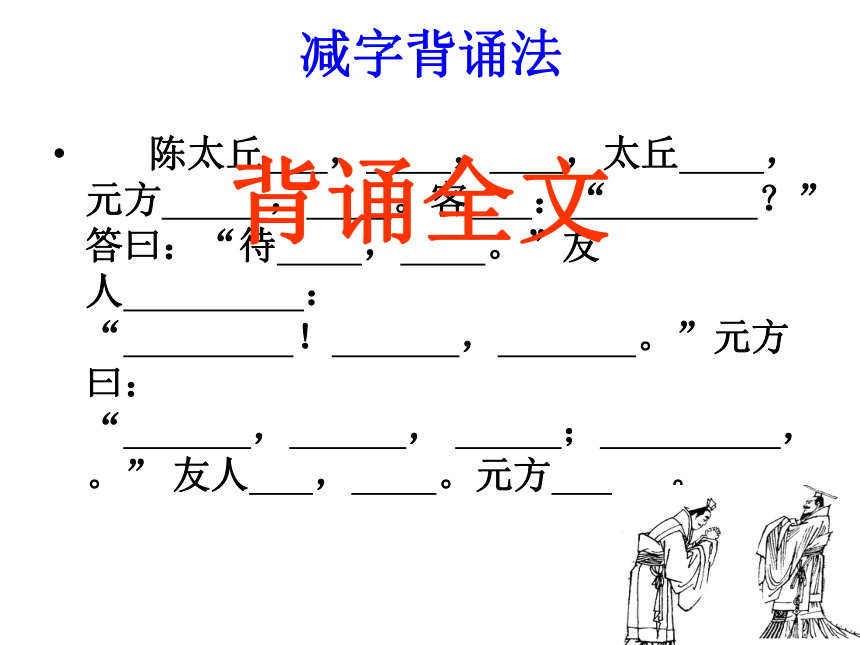

减字背诵法

陈太丘

,

,

,太丘

,

元方

,

。客

:“

?”答曰:“待

,

。”友人

:“

!

,

。”元方曰:“

,

,

;

,

。”

友人

,

。元方

。

背诵全文

评析人物

友人是个怎样的人?元方呢?

元方:聪颖

机智

能言善辩

友人:无信

无礼

知错能改

当“友人惭,下车引之”时,元方却“入门不顾”,他这种做法也是否无礼?

这篇文章作者的写作意图主要想赞扬元方的聪明才智还是告诉我们做人要诚信有礼呢?

探究主旨

诚

信

礼

貌

小结:

诚实守信是中华民族的传统美德。哲人的“人而无信,不知其可也”,民间的“一言既出,驷马难追”,都极言诚信的重要。而我们作为学生,一定要把诚实守信的美德发扬光大!

再

见!

其他资源(备用)

质疑

1

陈太丘未能坚持等朋友是否也不够守信?

2

朋友是个怎样的人?元方指出他的哪两个错误?

3

元方有怎样的特点?

无信无礼,但又敢于承认错误

知书达理,有理有据,义正辞严,能言善辩

4元方“入门不顾”是否失礼?

5这篇文章为什么归入《世说新语?方正》?文章如何体现“方正”这个主题的?

对一个七岁的孩子不应该求全责备。这正体现了元方性格直率,好恶情感易外露的特点。

作者的意图是说明“信”和“礼”的重要性,入“方正”一门好。

以四人为一个小组,分不同角色,排演短剧。语言尽量用文言文,可创造性的加一些内容,但不要脱离原意。表演者要声音洪亮,语言、动作和表情自然,符合人物身份,导演要对演员提出恰当的指导和建议。

课本剧表演

一日,陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘便怒:“如此无信之人,吾将不侯!”便舍友而去,去后,友人乃至。太丘有一子,名曰元方,时年七岁,门外戏。客人至此,左右环顾,不见太丘,便问元方:“尊君在不?”

答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去,何等无信。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信之为;对子骂父,则是无礼之举。”友人闻言无语,惭愧之至,遂下车引之,元方曰:“此等无信之人,不理也罢”,遂入门不顾,友人自愧不如。

——陈晨

故事改编

学生作品

故事改编《陈太丘与友期》

(黄昏时分,陈太丘与其友与郊外一树林内)

陈太丘:“如此,明月之约,请君务必依时到达,在下寒舍门前乃行。”

朋友:“以铭记在心,在下尚有要事办,就此拜别,愿君一路顺风。”

陈太丘:“彼此彼此。”

(翌日,其日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。太丘长子陈元方时年七岁,在门外戏。友下车)

朋友:“尊君在不?”

元方(抬头):“请问君为何人?”

朋友:“尊君之友,与尊君有约请通报一声,在下在此等候即可。”

友(一脸怒色,)“非人哉!与人期行,相委而去。”

元方:“此话怎讲?

君与家君期日中。日中不至,则是无信之为;对子骂父,则是无礼之举。””

(友人惭,下车引之,以示其错)

友(面红)“在下知错,日后必定改正恶行劣点!”(说完,伸出手)(元方入门不顾)

——杨静仪

陈太丘与友期

一天,陈太丘和他的朋友约好一起外出,约定的时间时近正午。可是过了正午,陈太丘左等右等,朋友还是不见人影。焦急万分的他是在等不及就自己先走了。陈太丘走后没多久,他的朋友慢吞吞地坐车来到。正好看到陈太丘七岁的儿子陈元方在门外玩耍。这客人慢条斯理地问小元方:“您的父亲在不在、”小元方见有客人来了,马上停止玩耍,毕恭毕敬地回答:“您好,我的父亲等您很久,是在等不及了,就先走了。”

客人听了,火冒三丈,怒吼着:“简直不是人哪!那又和人家约好,却丢下自己先走了的?太没道理了!”听到别人在背后骂自己的父亲,小元方很不高兴,却落落大方地对客人说:“您和我的父亲约定的时间是中午,可到了中午您还没到,这就是不讲信义,您对着人家的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌,难道不是吗?”客人听了一愣,这七岁的小孩儿都知道做人要讲信义,懂礼貌,我……”客人羞愧万分,简直无地自容,连忙下车拉小元方逗乐,但小元方不想理这个不讲信义,不懂礼貌的人,头也不回的地回家。——林思朗

体验与反思

诚信对我们今天有什么意义呢?请联系实际谈一谈。谈谈你有哪些收获、感悟与启示。

如果要别人诚信,首先自己要诚信。

?????????????????????

?

——莎士比亚

言不信者,行不果。

??????????????????????????

——墨子

人类最不道德处,是不诚实与怯懦。

????????????????????????

——高尔基

中外名人讲“诚信”

“友”的身份:据史料记载,文中的“友”也是东汉颖川(今河南许昌)人,官职比陈太丘高两品。

返回资料库

返回自读要求

补充注释

1、门外戏:戏,玩耍。2、待君久不至:等您好久您不到。3、友人便怒:便,相当于现代汉语的“就”。4、相委而去:相,称代性副词,在这里可译为“我”。5、则是无信:则,就,那么;信,讲信用。

课文翻译:

陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头,正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了,太丘走后,那人才来。

太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。

那人便问元方:“你爸爸在家吗?”

元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”

那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。”

元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发。

您正午不到,就是不讲信用;对人家的儿子骂他的父亲,就是失礼。”

那人感到惭愧,便从车里下来,跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。

期行----日中-----不至-------去--------至

趣味背诵

元方:七岁

戏

客:

在不

待

不至

去

怒,非人

无信

无礼

惭

引

不顾

陈太丘

家教

有一天晚上,有一小偷溜到陈寔家里,躲藏在屋梁上面,想趁机偷窃。陈寔知道屋梁上面有人,并未喊人捉拿他,而是把子孙们叫到面前训示:“今后每个人都应该要努力上进,勿走上邪路,做“梁上君子”。作坏事的人并不是生来就坏,只是平常不学好,慢慢养成了坏习惯。本来也可以是正人君子的却变成了小人,不要学梁上君子的行为!”小偷感惭交并,下地叩头请罪。陈寔勉励他改恶向善,并赠丝绢布匹于屋梁上的盗贼,后人常以“陈寔遗盗”比喻义行善举,“梁上君子”也成了小偷的代名词、雅号。

陈太丘与友期行期日中过中不至太丘舍去去后乃至元方时年七岁门外戏客问元方尊君在不答曰待君久不至已去友人便怒非人哉与人期行相委而去元方曰君与家君期日中日中不至则是无信对子骂父则是无礼友人惭下车引之元方入门不顾

陈太丘与友期

断句练习

·尊君

·家君

·君

别人父亲的尊称。

对自己父亲的谦称。

对别人的尊称.

通“否”

去后乃至:

尊君在不

相委而去:

委:丢下

才

2《世说新语》共有三十六门,其中有一门叫《夙惠》,专门记录聪明孩子的故事,而《陈太丘语友期》这篇文章中的元方也聪明机智,此文却归入《方正》,“方正”就是刚正不阿、为人正派,那么这篇文章作者的写作意图主要想赞扬什么呢?

当“友人惭,下车引之”时,元方却“入门不顾”,他这种做法也是否无礼?

陈太丘的威望

要说陈元方,得先说他的父亲陈太丘。“太丘”本是河南一个地名,陈元方的父亲陈寔(音为“实”)曾经是那里的行政长官,所以后人称他为“陈太丘”。这人为官清廉,家里简陋到连拉车的仆役都没有。应宰府招见的时候,叫大儿子陈元方亲自拉车,车上坐着老爷子抱着小孙子长文,二儿子季方则随后挑着行李。到了宰府,主人设宴招待他们,当时的八大名士号称“八龙”,一个给他们开门打帘,一个行酒,其他的六龙轮番布菜。可见陈家父子所得到的礼遇是非常非常高的

。

元方的学识

陈老爷子一生最得意的事情,应该是生了陈元方和陈季方这么两个才学见识都非常高明的儿子,并且这两个儿子又给他生了很出色的孙子,陈家可谓满门俊才。某天,元方的儿子长文和季方的儿子孝先争吵,各自夸耀自己的父亲的功业德品高,吵了好久争不出胜负,这两个娃娃跑到爷爷陈太丘那里,要老爷子下结论。没想到老爷子不紧不慢地说:“论学识品行,元方和季方各有所长,互为兄长,难以分出高下优劣啊!”(见《德行》之8、陈元方子长文,有英才,与季方子孝先,各论其父功德,争之不能决。

陈太丘家教

陈太丘家简贫无仆役,有客人来了,陈老爷子和他们作彻夜畅谈,命大儿子元方二儿子季方去给客人煮饭。小兄弟两个把米放到锅里,就去听大人们谈讲,听到入神,竟忘记了继续捞米蒸饭,将本来要作的干米饭煮成了稀粥。陈老爷子来问,就老老实实地回答,只顾着听大人们谈讲了。陈老爷子于是问他们:“那你们说说,都听到什么了?”两兄弟很快讲所得到的感受全部复述了一回,要点中心全都记得清清楚楚,陈老爷子听了非常满意,就说:“稀粥就稀粥吧,何必非得是蒸饭呢。”(《夙慧》

。陈元方兄弟后来均以博学多才而天下闻名,这和他们从小所具有的良好学习氛围,以及他们自身勤学苦练积极学习有着最直接的关系。

元方11岁故事

他11岁那年,某天袁公要他评论他父亲陈老爷子在太丘的政绩,陈元方以非常骄傲自豪的语气评论父亲的功绩,认为父亲很了不起。不想袁公听了,微微一笑,说:“我以前曾经也做过这样的事情的呀,是你父亲学了我的做法了,还是我效仿了你父亲了?”这个问题很难回答,稍微不慎则颜面尽失,想是袁公并非真正想知道是谁学了谁,而是有意为难陈元方。不想小小的陈元方脱口而出:“周公和孔子是不同时代的人,为官方式的做法一样可以理解,但是谁也不是谁的老师!”(见《政事》之3

8

陈太丘与友期

《世说新语》

刘义庆

初学要求

读准字音,把握节奏。

用“?”标出你认为应该重点掌握的词语。

结合注释,疏通文意,复述故事。

尊君在不

通“否”

抢答题

期日中:

约定

不期而遇

(未经约定而意外相遇)

解释下列蓝色的字词,并积累相关成语。

下车引之:

拉

回头看

入门不顾:

引吭高歌

(拉开嗓子,放声歌唱)

瞻前顾后(看看前面,看看后面,形容考虑周密)

则是无信:

守信

言而有信(说话守信用)

太丘舍去:

放弃

相委而去:

离开

锲而不舍

(刻一件东西一直刻下去,不放弃,比喻有恒心。

去危就安

(离开危险,到达平安)

尊君

家君

君

对别人父亲的尊称。

对自己父亲的谦称。

对别人的尊称.

下列称呼有何不同?

陈太丘与友期行,期日中,过中(

)不至,太丘舍(

)去,去后(

)乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”(

)答曰:“(

)待君久不至,(

)已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。(

)日中不至,则是无信;(

)对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

友

友

友

元方

家君

君

家君

君

补上句中省略的人物

减字背诵法

陈太丘与友

,期

,过中

,

太丘

,去后

。

元方

七岁,门外

。客问

:“

在不?”答曰:“

久不至,已

。”友人便

:“

!与人

,

而去。”元方曰:“君与

期

,日中

,则是

;

对子

,则是

。”

友人

,下车

之,元方

。

减字背诵法

陈太丘

,期

,

,太丘

,去后

。

元方

,

。客

:“

?”答曰:“待

,

。”

友人

:“

!与人

,

。”

元方曰:“君

,日中

,则

;

对子

,则

。”

友人

,

。元方

。

减字背诵法

陈太丘

,

,

,太丘

,

元方

,

。客

:“

?”答曰:“待

,

。”友人

:“

!

,

。”元方曰:“

,

,

;

,

。”

友人

,

。元方

。

背诵全文

评析人物

友人是个怎样的人?元方呢?

元方:聪颖

机智

能言善辩

友人:无信

无礼

知错能改

当“友人惭,下车引之”时,元方却“入门不顾”,他这种做法也是否无礼?

这篇文章作者的写作意图主要想赞扬元方的聪明才智还是告诉我们做人要诚信有礼呢?

探究主旨

诚

信

礼

貌

小结:

诚实守信是中华民族的传统美德。哲人的“人而无信,不知其可也”,民间的“一言既出,驷马难追”,都极言诚信的重要。而我们作为学生,一定要把诚实守信的美德发扬光大!

再

见!

其他资源(备用)

质疑

1

陈太丘未能坚持等朋友是否也不够守信?

2

朋友是个怎样的人?元方指出他的哪两个错误?

3

元方有怎样的特点?

无信无礼,但又敢于承认错误

知书达理,有理有据,义正辞严,能言善辩

4元方“入门不顾”是否失礼?

5这篇文章为什么归入《世说新语?方正》?文章如何体现“方正”这个主题的?

对一个七岁的孩子不应该求全责备。这正体现了元方性格直率,好恶情感易外露的特点。

作者的意图是说明“信”和“礼”的重要性,入“方正”一门好。

以四人为一个小组,分不同角色,排演短剧。语言尽量用文言文,可创造性的加一些内容,但不要脱离原意。表演者要声音洪亮,语言、动作和表情自然,符合人物身份,导演要对演员提出恰当的指导和建议。

课本剧表演

一日,陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘便怒:“如此无信之人,吾将不侯!”便舍友而去,去后,友人乃至。太丘有一子,名曰元方,时年七岁,门外戏。客人至此,左右环顾,不见太丘,便问元方:“尊君在不?”

答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去,何等无信。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信之为;对子骂父,则是无礼之举。”友人闻言无语,惭愧之至,遂下车引之,元方曰:“此等无信之人,不理也罢”,遂入门不顾,友人自愧不如。

——陈晨

故事改编

学生作品

故事改编《陈太丘与友期》

(黄昏时分,陈太丘与其友与郊外一树林内)

陈太丘:“如此,明月之约,请君务必依时到达,在下寒舍门前乃行。”

朋友:“以铭记在心,在下尚有要事办,就此拜别,愿君一路顺风。”

陈太丘:“彼此彼此。”

(翌日,其日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。太丘长子陈元方时年七岁,在门外戏。友下车)

朋友:“尊君在不?”

元方(抬头):“请问君为何人?”

朋友:“尊君之友,与尊君有约请通报一声,在下在此等候即可。”

友(一脸怒色,)“非人哉!与人期行,相委而去。”

元方:“此话怎讲?

君与家君期日中。日中不至,则是无信之为;对子骂父,则是无礼之举。””

(友人惭,下车引之,以示其错)

友(面红)“在下知错,日后必定改正恶行劣点!”(说完,伸出手)(元方入门不顾)

——杨静仪

陈太丘与友期

一天,陈太丘和他的朋友约好一起外出,约定的时间时近正午。可是过了正午,陈太丘左等右等,朋友还是不见人影。焦急万分的他是在等不及就自己先走了。陈太丘走后没多久,他的朋友慢吞吞地坐车来到。正好看到陈太丘七岁的儿子陈元方在门外玩耍。这客人慢条斯理地问小元方:“您的父亲在不在、”小元方见有客人来了,马上停止玩耍,毕恭毕敬地回答:“您好,我的父亲等您很久,是在等不及了,就先走了。”

客人听了,火冒三丈,怒吼着:“简直不是人哪!那又和人家约好,却丢下自己先走了的?太没道理了!”听到别人在背后骂自己的父亲,小元方很不高兴,却落落大方地对客人说:“您和我的父亲约定的时间是中午,可到了中午您还没到,这就是不讲信义,您对着人家的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌,难道不是吗?”客人听了一愣,这七岁的小孩儿都知道做人要讲信义,懂礼貌,我……”客人羞愧万分,简直无地自容,连忙下车拉小元方逗乐,但小元方不想理这个不讲信义,不懂礼貌的人,头也不回的地回家。——林思朗

体验与反思

诚信对我们今天有什么意义呢?请联系实际谈一谈。谈谈你有哪些收获、感悟与启示。

如果要别人诚信,首先自己要诚信。

?????????????????????

?

——莎士比亚

言不信者,行不果。

??????????????????????????

——墨子

人类最不道德处,是不诚实与怯懦。

????????????????????????

——高尔基

中外名人讲“诚信”

“友”的身份:据史料记载,文中的“友”也是东汉颖川(今河南许昌)人,官职比陈太丘高两品。

返回资料库

返回自读要求

补充注释

1、门外戏:戏,玩耍。2、待君久不至:等您好久您不到。3、友人便怒:便,相当于现代汉语的“就”。4、相委而去:相,称代性副词,在这里可译为“我”。5、则是无信:则,就,那么;信,讲信用。

课文翻译:

陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头,正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了,太丘走后,那人才来。

太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。

那人便问元方:“你爸爸在家吗?”

元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”

那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。”

元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发。

您正午不到,就是不讲信用;对人家的儿子骂他的父亲,就是失礼。”

那人感到惭愧,便从车里下来,跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。

期行----日中-----不至-------去--------至

趣味背诵

元方:七岁

戏

客:

在不

待

不至

去

怒,非人

无信

无礼

惭

引

不顾

陈太丘

家教

有一天晚上,有一小偷溜到陈寔家里,躲藏在屋梁上面,想趁机偷窃。陈寔知道屋梁上面有人,并未喊人捉拿他,而是把子孙们叫到面前训示:“今后每个人都应该要努力上进,勿走上邪路,做“梁上君子”。作坏事的人并不是生来就坏,只是平常不学好,慢慢养成了坏习惯。本来也可以是正人君子的却变成了小人,不要学梁上君子的行为!”小偷感惭交并,下地叩头请罪。陈寔勉励他改恶向善,并赠丝绢布匹于屋梁上的盗贼,后人常以“陈寔遗盗”比喻义行善举,“梁上君子”也成了小偷的代名词、雅号。

陈太丘与友期行期日中过中不至太丘舍去去后乃至元方时年七岁门外戏客问元方尊君在不答曰待君久不至已去友人便怒非人哉与人期行相委而去元方曰君与家君期日中日中不至则是无信对子骂父则是无礼友人惭下车引之元方入门不顾

陈太丘与友期

断句练习

·尊君

·家君

·君

别人父亲的尊称。

对自己父亲的谦称。

对别人的尊称.

通“否”

去后乃至:

尊君在不

相委而去:

委:丢下

才

2《世说新语》共有三十六门,其中有一门叫《夙惠》,专门记录聪明孩子的故事,而《陈太丘语友期》这篇文章中的元方也聪明机智,此文却归入《方正》,“方正”就是刚正不阿、为人正派,那么这篇文章作者的写作意图主要想赞扬什么呢?

当“友人惭,下车引之”时,元方却“入门不顾”,他这种做法也是否无礼?

陈太丘的威望

要说陈元方,得先说他的父亲陈太丘。“太丘”本是河南一个地名,陈元方的父亲陈寔(音为“实”)曾经是那里的行政长官,所以后人称他为“陈太丘”。这人为官清廉,家里简陋到连拉车的仆役都没有。应宰府招见的时候,叫大儿子陈元方亲自拉车,车上坐着老爷子抱着小孙子长文,二儿子季方则随后挑着行李。到了宰府,主人设宴招待他们,当时的八大名士号称“八龙”,一个给他们开门打帘,一个行酒,其他的六龙轮番布菜。可见陈家父子所得到的礼遇是非常非常高的

。

元方的学识

陈老爷子一生最得意的事情,应该是生了陈元方和陈季方这么两个才学见识都非常高明的儿子,并且这两个儿子又给他生了很出色的孙子,陈家可谓满门俊才。某天,元方的儿子长文和季方的儿子孝先争吵,各自夸耀自己的父亲的功业德品高,吵了好久争不出胜负,这两个娃娃跑到爷爷陈太丘那里,要老爷子下结论。没想到老爷子不紧不慢地说:“论学识品行,元方和季方各有所长,互为兄长,难以分出高下优劣啊!”(见《德行》之8、陈元方子长文,有英才,与季方子孝先,各论其父功德,争之不能决。

陈太丘家教

陈太丘家简贫无仆役,有客人来了,陈老爷子和他们作彻夜畅谈,命大儿子元方二儿子季方去给客人煮饭。小兄弟两个把米放到锅里,就去听大人们谈讲,听到入神,竟忘记了继续捞米蒸饭,将本来要作的干米饭煮成了稀粥。陈老爷子来问,就老老实实地回答,只顾着听大人们谈讲了。陈老爷子于是问他们:“那你们说说,都听到什么了?”两兄弟很快讲所得到的感受全部复述了一回,要点中心全都记得清清楚楚,陈老爷子听了非常满意,就说:“稀粥就稀粥吧,何必非得是蒸饭呢。”(《夙慧》

。陈元方兄弟后来均以博学多才而天下闻名,这和他们从小所具有的良好学习氛围,以及他们自身勤学苦练积极学习有着最直接的关系。

元方11岁故事

他11岁那年,某天袁公要他评论他父亲陈老爷子在太丘的政绩,陈元方以非常骄傲自豪的语气评论父亲的功绩,认为父亲很了不起。不想袁公听了,微微一笑,说:“我以前曾经也做过这样的事情的呀,是你父亲学了我的做法了,还是我效仿了你父亲了?”这个问题很难回答,稍微不慎则颜面尽失,想是袁公并非真正想知道是谁学了谁,而是有意为难陈元方。不想小小的陈元方脱口而出:“周公和孔子是不同时代的人,为官方式的做法一样可以理解,但是谁也不是谁的老师!”(见《政事》之3

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首