14.1《故都的秋》 课件(23张PPT)—高中语文部编版(2019)必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》 课件(23张PPT)—高中语文部编版(2019)必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-27 07:39:54 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

故都的秋

学习目标:

1.学习文本抓景物特征写景的手法,体会作者的思想感情。

2.学会以情驭景、以景显情。

作者简介

郁达夫

郁达夫,原名郁文,字达夫,浙江人,中国现代作家、革命烈士。曾留学日本,毕业于名古屋第八高等学校和东京帝国大学。?

郁达夫是新文学团体“创造社”的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动,其文学代表作有《沉沦》《故都的秋》《春风沉醉的晚上》《过去》《迟桂花》《怀鲁迅》等。?

民国三十四年(1945年)九月十七日,郁达夫被日军杀害于苏门答腊丛林。1952年,中华人民共和国中央人民政府追认郁达夫为革命烈士。

创作背景

1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平。《故都的秋》创作于1934

年8

月17

日。当时,郁达夫到达北京仅仅只有四天的时间。郁达夫本身是浙江人,在到达北平之后,对于故乡有着深深的眷恋。在作者的心理,对于秋天悲凉的感受实质上是对人生的感受。

中华千年的文明古都——北平(今北京),处在风雨飘摇之中。郁达夫虽蛰居远离北平的杭州,一样会感受到国事的危急。因而,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》,描绘的是“悲凉”景物,流露的是“悲凉”心绪,表达的是对故都的一往情深。这些,正是特定时代的社会风云在作者心灵上投下的阴影,在心里留下的隐痛。

散文文体特点:

散文是一种自由、灵活的抒写见闻感受的文体,与诗歌、小说、戏剧并称为四大文学样式。散文的特点是“形散而神不散”。“形散”是指其取材自由广泛,形式灵活多样;“神不散”是指其立意明确而集中。根据内容和性质不同,散文一般可以分为叙事散文、抒情散文、哲理散文。叙事散文以写人记事为中心,往往带有一定的抒情成分。抒情散文以一定的事物或景物为描写对象,侧重于具体生动地抒发作者的情感,达到情景交融的境界。哲理散文就事论理或借助一定的意象,阐述道里,抒发感悟。散文以抒情为主,常常将记叙、议论、抒情综合起来运用,不拘一格。常用的表现手法有象征、联想、衬托、对比等。

初读课文,纠正读音

混沌(

dùn

)

潭柘寺(

zhè

)

驯鸽(

xùn

)

落蕊(

ruǐ

)

一椽破屋(

chuán

)

平仄 (zè

)

椭圆(

tuǒ

)

颓废(

tuí

)

普陀山(tuó

)

找出文章中表达作者情感的关键语句

(提示:这样的句子通常是出现在开头和结尾)

一般在开头和结尾。

“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”特点

“也不过想饱尝一尝这秋,这故都的秋味。”喜爱

…可是色彩不浓,回味不永。比起北国之秋来,正像是黄酒之于白干,稀饭之于馍馍鲈鱼之于大蟹,黄犬之于骆驼。喜爱

“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的领头。”眷恋。

课文结构梳理:

第一部分(1、2自然段)

点明北国之秋的“清”、“静”、“悲凉”的特征以领起下文,同时将北国之秋与南国之秋做对比,表达对故都的秋的向往之情。

第二部分:(3---12自然段)

依次描写了小院秋景、秋槐落蕊。秋蝉残鸣、秋雨话凉、秋日胜果等五种景观,表现了故都的秋“来的清、来的静、来的悲凉”的特点。

第三部分:(13、14自然段)

总括全文、与文首相照应,再次强调南国之秋不及北国之秋,直抒对北国之秋的眷恋之情。

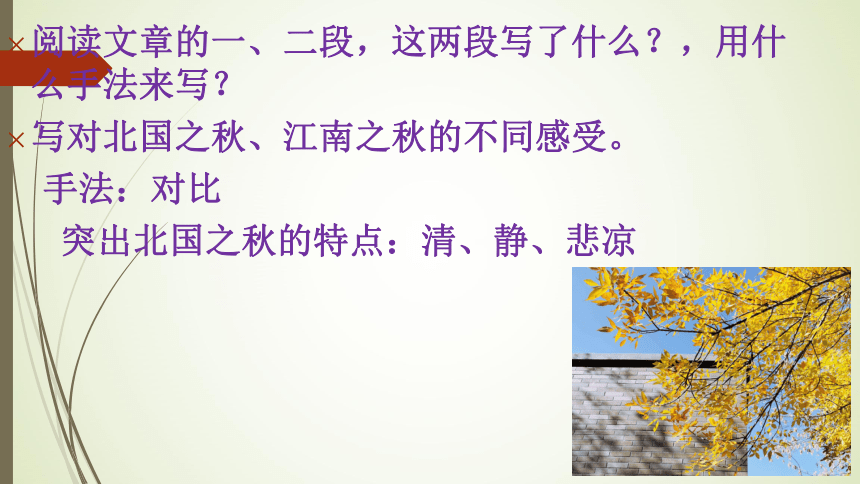

阅读文章的一、二段,这两段写了什么?,用什么手法来写?

写对北国之秋、江南之秋的不同感受。

手法:对比

突出北国之秋的特点:清、静、悲凉

第二部分描写了哪五幅图画?

秋院——秋蕊——秋蝉——秋雨——球果

1.秋晨静院观秋景

2.槐树落蕊而知秋

3.秋蝉残鸣而报秋

4.秋雨淋人人知秋

5.果树秋天之奇观

秋晨院落

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋枣胜果

这五幅图的特点是什么?

清、静、悲凉

这五幅故都秋景图是分别从哪个角度来描写的?

写秋花侧重颜色这一角度,写秋槐侧重于落蕊的形状的角度,写秋蝉是侧重写声,写秋雨是侧重写其味,写秋果重点写它的果实。

一椽破屋

很高很高的天空

驯鸽的飞声

槐树叶底,一丝漏下来的日光

破壁腰中

,蓝色的牵牛花

冷清

萧瑟

秋晨院落

铺得满地

声音也没有,气味也没有。极微细极柔软的感觉。

灰土上扫帚的丝纹

细腻、清闲、落寞

秋槐

感情:

清,静,悲凉

听觉:无声

味觉:无味

触觉:极细微

极柔软

视觉:

细腻

清闲

落寞

衰弱的残声

无论在什么地方,都听得见它们的啼叫

简直是家虫

秋蝉

感情:

清,静,悲凉

天灰沉沉的

一阵凉风

息列索落的雨声

都市闲人着装举止

神情声调

秋雨话凉

屋角,墙头,茅房边上,灶房门口

小椭圆形的细叶

像橄榄又像鸽蛋似的

淡绿微黄的颜色

清、静、悲凉

故都的秋景应该是丰富多彩的——有红叶似火的香山,有游人如织的颐和园,有明澈如镜的昆明湖等等,作者为什么不选取这些色彩绚烂的景色,而只选取了表现“清、静、悲凉”的景物来写呢?(联系时代背景及作家的特点,学生讨论、发言

)

(1)作者处在一个黑暗的社会里,思想苦闷,逃避现实,因此,笔下的景物就自然是清、静、悲凉的了。

(2)作者当时提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的遁世文字”,这样看来,作者选择“清、静、悲凉”的景物来写也就不起怪了。

(3)郁达夫个性忧郁善感,是个抑郁质的人。

本文是写故都的秋,但也写到了江南之秋,主要在哪些段落?其作用是什么?作者是抓住江南秋天什么特点来衬托故都的秋的?在结构安排上,为何要一前一后?

(1)主要在2和13自然段,目的是以江南之秋来衬托故都的秋。

(2)分别抓住其“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2自然段,后者在第13自然段,这样在结构上就形

成了前后呼应。

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

小院赏秋图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

雨后话秋图

胜日佳果图

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

小结:

《故都的秋》是一篇颇具特色的散文。“清、静、悲凉”在小院中每座低矮的破屋内外;在秋槐的每一朵落蕊里;在秋蝉的每一声残鸣中;在秋雨的每一个雨点中;在秋枣的每一丝微黄里;也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。作者心中的“悲凉”已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。心中有秋,笔下才有秋。

故都的秋

学习目标:

1.学习文本抓景物特征写景的手法,体会作者的思想感情。

2.学会以情驭景、以景显情。

作者简介

郁达夫

郁达夫,原名郁文,字达夫,浙江人,中国现代作家、革命烈士。曾留学日本,毕业于名古屋第八高等学校和东京帝国大学。?

郁达夫是新文学团体“创造社”的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动,其文学代表作有《沉沦》《故都的秋》《春风沉醉的晚上》《过去》《迟桂花》《怀鲁迅》等。?

民国三十四年(1945年)九月十七日,郁达夫被日军杀害于苏门答腊丛林。1952年,中华人民共和国中央人民政府追认郁达夫为革命烈士。

创作背景

1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平。《故都的秋》创作于1934

年8

月17

日。当时,郁达夫到达北京仅仅只有四天的时间。郁达夫本身是浙江人,在到达北平之后,对于故乡有着深深的眷恋。在作者的心理,对于秋天悲凉的感受实质上是对人生的感受。

中华千年的文明古都——北平(今北京),处在风雨飘摇之中。郁达夫虽蛰居远离北平的杭州,一样会感受到国事的危急。因而,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》,描绘的是“悲凉”景物,流露的是“悲凉”心绪,表达的是对故都的一往情深。这些,正是特定时代的社会风云在作者心灵上投下的阴影,在心里留下的隐痛。

散文文体特点:

散文是一种自由、灵活的抒写见闻感受的文体,与诗歌、小说、戏剧并称为四大文学样式。散文的特点是“形散而神不散”。“形散”是指其取材自由广泛,形式灵活多样;“神不散”是指其立意明确而集中。根据内容和性质不同,散文一般可以分为叙事散文、抒情散文、哲理散文。叙事散文以写人记事为中心,往往带有一定的抒情成分。抒情散文以一定的事物或景物为描写对象,侧重于具体生动地抒发作者的情感,达到情景交融的境界。哲理散文就事论理或借助一定的意象,阐述道里,抒发感悟。散文以抒情为主,常常将记叙、议论、抒情综合起来运用,不拘一格。常用的表现手法有象征、联想、衬托、对比等。

初读课文,纠正读音

混沌(

dùn

)

潭柘寺(

zhè

)

驯鸽(

xùn

)

落蕊(

ruǐ

)

一椽破屋(

chuán

)

平仄 (zè

)

椭圆(

tuǒ

)

颓废(

tuí

)

普陀山(tuó

)

找出文章中表达作者情感的关键语句

(提示:这样的句子通常是出现在开头和结尾)

一般在开头和结尾。

“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”特点

“也不过想饱尝一尝这秋,这故都的秋味。”喜爱

…可是色彩不浓,回味不永。比起北国之秋来,正像是黄酒之于白干,稀饭之于馍馍鲈鱼之于大蟹,黄犬之于骆驼。喜爱

“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的领头。”眷恋。

课文结构梳理:

第一部分(1、2自然段)

点明北国之秋的“清”、“静”、“悲凉”的特征以领起下文,同时将北国之秋与南国之秋做对比,表达对故都的秋的向往之情。

第二部分:(3---12自然段)

依次描写了小院秋景、秋槐落蕊。秋蝉残鸣、秋雨话凉、秋日胜果等五种景观,表现了故都的秋“来的清、来的静、来的悲凉”的特点。

第三部分:(13、14自然段)

总括全文、与文首相照应,再次强调南国之秋不及北国之秋,直抒对北国之秋的眷恋之情。

阅读文章的一、二段,这两段写了什么?,用什么手法来写?

写对北国之秋、江南之秋的不同感受。

手法:对比

突出北国之秋的特点:清、静、悲凉

第二部分描写了哪五幅图画?

秋院——秋蕊——秋蝉——秋雨——球果

1.秋晨静院观秋景

2.槐树落蕊而知秋

3.秋蝉残鸣而报秋

4.秋雨淋人人知秋

5.果树秋天之奇观

秋晨院落

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋枣胜果

这五幅图的特点是什么?

清、静、悲凉

这五幅故都秋景图是分别从哪个角度来描写的?

写秋花侧重颜色这一角度,写秋槐侧重于落蕊的形状的角度,写秋蝉是侧重写声,写秋雨是侧重写其味,写秋果重点写它的果实。

一椽破屋

很高很高的天空

驯鸽的飞声

槐树叶底,一丝漏下来的日光

破壁腰中

,蓝色的牵牛花

冷清

萧瑟

秋晨院落

铺得满地

声音也没有,气味也没有。极微细极柔软的感觉。

灰土上扫帚的丝纹

细腻、清闲、落寞

秋槐

感情:

清,静,悲凉

听觉:无声

味觉:无味

触觉:极细微

极柔软

视觉:

细腻

清闲

落寞

衰弱的残声

无论在什么地方,都听得见它们的啼叫

简直是家虫

秋蝉

感情:

清,静,悲凉

天灰沉沉的

一阵凉风

息列索落的雨声

都市闲人着装举止

神情声调

秋雨话凉

屋角,墙头,茅房边上,灶房门口

小椭圆形的细叶

像橄榄又像鸽蛋似的

淡绿微黄的颜色

清、静、悲凉

故都的秋景应该是丰富多彩的——有红叶似火的香山,有游人如织的颐和园,有明澈如镜的昆明湖等等,作者为什么不选取这些色彩绚烂的景色,而只选取了表现“清、静、悲凉”的景物来写呢?(联系时代背景及作家的特点,学生讨论、发言

)

(1)作者处在一个黑暗的社会里,思想苦闷,逃避现实,因此,笔下的景物就自然是清、静、悲凉的了。

(2)作者当时提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的遁世文字”,这样看来,作者选择“清、静、悲凉”的景物来写也就不起怪了。

(3)郁达夫个性忧郁善感,是个抑郁质的人。

本文是写故都的秋,但也写到了江南之秋,主要在哪些段落?其作用是什么?作者是抓住江南秋天什么特点来衬托故都的秋的?在结构安排上,为何要一前一后?

(1)主要在2和13自然段,目的是以江南之秋来衬托故都的秋。

(2)分别抓住其“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2自然段,后者在第13自然段,这样在结构上就形

成了前后呼应。

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

小院赏秋图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

雨后话秋图

胜日佳果图

总写

记叙

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

小结:

《故都的秋》是一篇颇具特色的散文。“清、静、悲凉”在小院中每座低矮的破屋内外;在秋槐的每一朵落蕊里;在秋蝉的每一声残鸣中;在秋雨的每一个雨点中;在秋枣的每一丝微黄里;也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。作者心中的“悲凉”已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。心中有秋,笔下才有秋。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读