第二单元 劳动光荣 单元备课课件 51张-2021-2022学年高一语文统编版(2019)必修上册

文档属性

| 名称 | 第二单元 劳动光荣 单元备课课件 51张-2021-2022学年高一语文统编版(2019)必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-27 10:09:36 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第二单元·劳动光荣

单元备课

部编教材备课·必修上

单元主题:劳动光荣

劳动改造世界,劳动创造文明。崇尚劳动,尊重劳动,热爱劳动,是中华民族世代相传的美德;无私奉献,锐意进取,勇于创造,是新时代青年应该树立的劳动观念。劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想品格。袁隆平等杰出劳动者的模范事迹,古代人民热烈的劳动场面,彰显了劳动的崇高与美丽;普通劳动者的辛勤汗水,手工匠人的高超技艺,体现出劳动的价值与意义。阅读本单元的课文,就“劳动最光荣”这一话题展开讨论。

单元安排

本单元分为三个板块进行学习:

第一部分:人物通讯——劳动人物(第四课)

第二部分:新闻评论——工匠精神(第五课)

第三部分:古代诗歌——劳动场面(第六课)

第一部分:人物通讯

学习任务安排:该部分包括通讯的基础知识、以事写人、巧用手法、新闻性与文学性等几个任务,每个任务中包含多个小任务。

课时安排:5课时

任务一:通讯基础知识

学生根据教材配套资料和自己查找的资料,弄明白新闻的内容和特点,通讯的定义和特点,人物通讯的特点等新闻常识。

重点弄清楚通讯的特点

1、通讯:新闻体裁的一种。以叙述、描写和评论等多种方法,对事情、人物、经验、问题等进行比较详细、生动的报道。

2、通讯特点:同时具备新闻性和文学性。【新闻性:其人其事真实客观、有报道价值

——指向写什么;文学性:观点态度、语言、手法

——指向怎么写】

3、人物通讯:以写人物的思想和事迹为主的通讯。着重揭示先进人物的精神境界,通过写人物的先进事迹,反映出人物的先进思想。

4、人物通讯:传记式、特写式、群像式

任务二:精心选材,以事写人

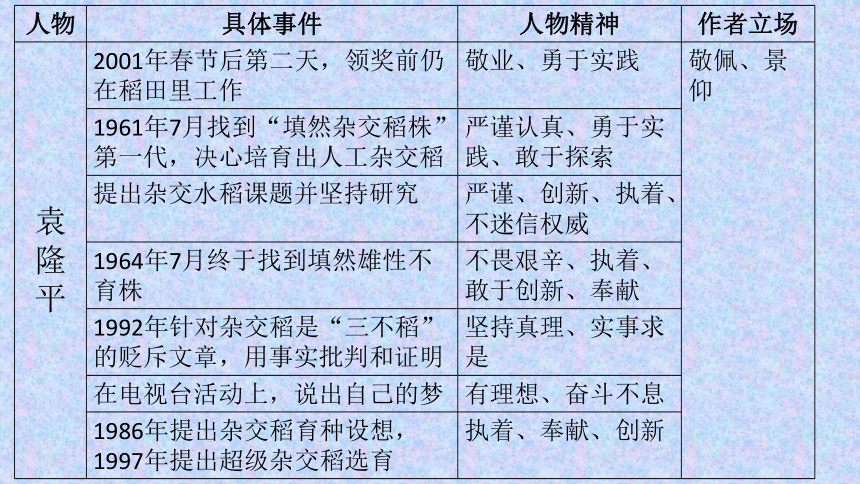

人物通讯要深入挖掘典型事件以表现人物精神,并在其中体现作者的立场和态度。本课三篇人物通讯都选用了具体而真实的事件,阅读这三篇通讯,以表格的形式梳理其中的具体事件、人物精神和作者立场态度。

人物

具体事件

人物精神

作者立场

任务1:梳:文中的具体事件、人物精神和作者立场态度

1、阅读这三篇通讯,根据课文顺序,梳理每篇通讯中的具体事件并加以概括,填入表格中。

2、再读文本,挖掘事件表现的人物精神,填入表格中。

3、体会作者的立场和态度。

4、课堂交流分享,相互补充完善。

人物

具体事件

人物精神

作者立场

袁隆平

2001年春节后第二天,领奖前仍在稻田里工作

敬业、勇于实践

敬佩、景仰

1961年7月找到“填然杂交稻株”第一代,决心培育出人工杂交稻

严谨认真、勇于实践、敢于探索

提出杂交水稻课题并坚持研究

严谨、创新、执着、不迷信权威

1964年7月终于找到填然雄性不育株

不畏艰辛、执着、敢于创新、奉献

1992年针对杂交稻是“三不稻”的贬斥文章,用事实批判和证明

坚持真理、实事求是

在电视台活动上,说出自己的梦

有理想、奋斗不息

1986年提出杂交稻育种设想,1997年提出超级杂交稻选育

执着、奉献、创新

人物

具体事件

人物精神

作者态度

张秉贵

用糖哄哭闹的小孩

耐心细致、周到体贴

感动、敬佩

给急着赶火车的顾客先买糖

主动细心、周到体贴

接待气呼呼的女顾客

热情大度、耐心和蔼

女儿生病依然坚守岗位

爱岗敬业、公私分明、克制

照顾买得多的顾客而被买得少的顾客质问后受到触动

自我反省、不断成长

通过各种渠道丰富商品知识,当好顾客参谋

主动求知、严于律己、热忱、敬业

去吃夜宵得到特意对待而受启发

思想觉悟高

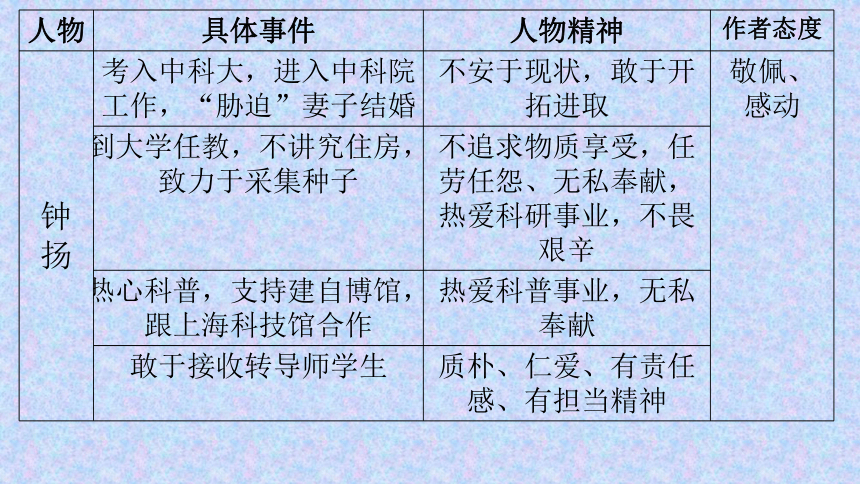

人物

具体事件

人物精神

作者态度

钟扬

考入中科大,进入中科院工作,“胁迫”妻子结婚

不安于现状,敢于开拓进取

敬佩、感动

到大学任教,不讲究住房,致力于采集种子

不追求物质享受,任劳任怨、无私奉献,热爱科研事业,不畏艰辛

热心科普,支持建自博馆,跟上海科技馆合作

热爱科普事业,无私奉献

敢于接收转导师学生

质朴、仁爱、有责任感、有担当精神

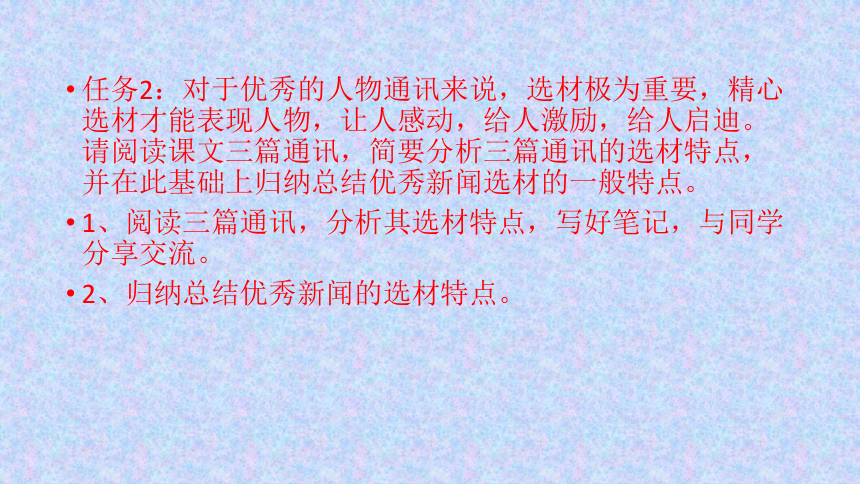

任务2:对于优秀的人物通讯来说,选材极为重要,精心选材才能表现人物,让人感动,给人激励,给人启迪。请阅读课文三篇通讯,简要分析三篇通讯的选材特点,并在此基础上归纳总结优秀新闻选材的一般特点。

1、阅读三篇通讯,分析其选材特点,写好笔记,与同学分享交流。

2、归纳总结优秀新闻的选材特点。

1、选材特点:

运用典型事例:三篇通讯中都选择了用典型事例来表现人物精神品质。

选材具有个性化:例如《喜看稻菽千重浪》中运用“三不稻”的事例来突出袁隆平对杂交水稻的认知与众不同。

选材角度多样:例如《喜看稻菽千重浪》分别从袁隆平的工作态度、学术品格、道德操守、理想志趣等角度进行选材。

材料层次分明:例如《心有一团火,温暖众人心》的材料安排是层层深入的,从个人职业素质到为人民服务的精神品质再到公而忘私的崇高精神到最后认识到“只有低人一等的思想,绝没有低人一等的工作”的精神升华。

2、新闻选材的一般特点:

具有报道价值

有新颖性

具有典型性

具有独特性

任务3:袁隆平、张秉贵、钟扬三人身份不一,工作岗位各不相同,但在他们身上却体现着许多共同的精神品质,请结合任务1,简要概括。下面四位均是“七一勋章”获得者,请选择其中一位,具体谈谈在他(她)身上是如何体现上述精神品质的。

1、根据课文内容和任务1,概括三人身上体现出的共同的精神品质。

2、查阅资料,寻找这些精神品质在张桂梅、魏德友、艾爱国、石光银等身上的具体体现,写成阅读笔记。【资料包括老师提供的阅读材料,也可以自行查阅其他资料】

3、可以组内分享,共同探讨。

精神品质:

①爱岗敬业、热爱本职工作,致力于做好本职工作;

②有责任,有担当,有着崇高、远大的理想;

③面对困难、挑战,不屈不挠,不懈奋斗;

④主动探索,勇于实践;

⑤不计个人得失,无私奉献。

任务4:袁隆平是首届“国家最高科学技术奖”得主,“共和国勋章”获得者、“感动中国2004年度人物”;张秉贵是全国劳动模范,“100位新中国成立以来感动中国人物”;钟扬是“时代楷模”“全国优秀共产党员”“感动中国2018年度人物”,请根据所学知识,结合文章内容,选择其中一位为他们获得的某项荣誉写一份颁奖辞。

示例:

袁隆平“感动中国”颁奖辞:他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

钟扬“感动中国”颁奖辞:超越海拔六千米,抵达植物生长的最高极限,跋涉十六年,把论文写满高原。倒下的时候,双肩包里藏着你的初心、誓言和未了的心愿。你热爱的藏波罗花,不屑于雕梁画栋,只绽放在高山砾石之间。

任务三:巧用手法,让人物跃然纸上

人物通讯为了更好地表现人物精神品质,实现新闻价值,往往会采用各种表达技巧。课文选择的三篇通讯在表现人物时都运用了多种技巧,请阅读文本,完成下面的学习任务。

技巧分析可以从表达方式(记叙、描写、议论、抒情)、修辞手法、表现手法、篇章结构等角度着手。

任务1:阅读课文三篇通讯,按照要求分组完成下面的三个学习任务。

1、三篇通讯都运用了细节描写来刻画人物,请结合文本举例分析,要求每篇通讯至少举一例。

2、《喜看稻菽千重浪》擅长以多视角来表现人物,请结合文本具体分析;《心有一团火,温暖众人心》运用了点面结合的手法来刻画人物,请结合文本具体分析;《“探界者”钟扬》运用了正侧结合的手法来描写人物,请结合文本具体分析。

3、《心有一团火,温暖众人心》运用了多种描写手法,请结合下列句子具体分析。

(1)老张从称好的糖果中拿出一块放回货柜里,又拿出几块用小纸袋装好,塞进孩子的衣兜里,把剩下的糖果包捆结实递给顾客,嘱咐道…

(2)张秉贵也随着她向柜台东头走去,边走边想:她准是遇到了什么不顺心的事,越是这样,我越是要热情接待她。张秉贵一边走,一边还是那样和颜悦色地说:"最近从上海来了几种新糖果,味道还不错,您想看看吗?我向您介绍一下……”

(3)张乘贵在柜台里,他三步并作两步走,一点儿不知累可晚下班后,他就感到有些支持不住,有时连上楼还要扶着墙。

提示:

1、根据要求完成1-3学习任务,小组探讨,形成统一意见,写好笔记,做好交流准备

2、开展班级分享交流活动,小组派代表分享学习成果,其他小组补充完善

3、总结本课中描写人物的方法

第1题示例:

细节①:“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。”

分析:

“眯起”“打量”“跨过”“走进”“蹲下”等动作描写;“出神地”神态描写,展现了袁隆平扎根土地、实干、心系稻田的形象,突出他工作认真、敬业的精神。

细节②:老张从称好的糖果中拿出一块放回货柜里,又拿出几块用小纸袋装好,塞进孩子的衣兜里,把剩下的糖果包捆结实递给顾客。

分析:“拿出”“放回”“又拿出包好”“塞进”“包捆结实”等一些列动作,可见其热心、细心、周到、体贴入微。

细节③:“而钟扬却背着他经典的黑色双肩包,穿着磨白了的牛仔裤,戴着一顶宽檐帽,迈着长期痛风的腿,在青藏高原上刷新一个植物学家的极限,连藏族同事都称他为‘钟大胆’。”

分析:针对肖像的细节描写可见钟扬的朴实以及对工作的认真,体现他执着于事业和不畏艰辛的精神品质。

第2题示例:

《喜看稻菽千重浪》第一部分开头写自己跟在袁隆平身后走下稻田时的“错觉”,第三部分开头写袁隆平“一边甩去手上的泥巴一边对我说”,都来自亲历者(“我”)的视角。而第一部分中发现“一株奇特的稻禾”,第二部分中发现“这株洞庭早籼天然雄性不育株”,当时作者并不在场,相关的描写应来源于采访中袁隆平的回忆(第三人称视角)。这些细节描写使文章具有“在场”感,也有利于表现人物的精神风貌,揭示人物的内心世界。

《心有一团火,温暖众人心》中“张秉贵常说:‘我们售货员要全心全意’”至“是伟大的社会主义事业的重要组成部分”这三段运用了点面结合手法。中间一段属于面的描写,从面上刻画张秉贵“主动、热情、诚恳、耐心、周到”的劳模形象;另外两段文字写张秉贵钻研商品知识和顾客关心他的具体事例,属于点的描写。点面结合的手法,能多方面地描写张秉贵的劳模形象特征,使之更加鲜明突出、有声有色。

《“探界者”钟扬》运用正侧结合的手法

①正面刻画:a.刻画人物语言。文章每一部分都有直接引用的钟扬的话,它们或是钟扬与别人对话,或是钟扬的演讲内容,或是钟扬写的文字。b.刻画人物行为、事迹。如不挑剔住房,赴西藏采集种子,热心科普事业等。

②侧面刻画:a.通过他人之口讲述钟扬的事迹;b.运用对比衬托手法,如写钟扬不在意生活品质与致力于种子收集的对比,藏族同事对其“大胆”的评价等。

第3题示例:

①运用了动作描写,“拿出”“放回”“又拿出包好”“塞进”“包捆结实”等一些列动作,可见其热心、细心、周到、体贴入微。

②运用了心理描写和语言描写,展现待顾客的热情,热情主动,亲切和蔼。

③运用对比的手法,工作和下班后状态的对比,强烈的细节对比,展现了张秉贵工作时极大的热情与专注,也正是因此下班后方感疲惫与力不从心。

任务2:片段写作

运用任务二和任务三所学知识,描写一个你熟悉的劳动者。要求以事写人,运用课文中使用过的描写手法,不少于200字。

提示:

1、按照要求完成写作任务

2、课堂分享,相互之间分享习作,品评

任务四:新闻性与文学性

人物通讯往往同时具备新闻性特点和文学性特点,人物通讯作为新闻文体,其人其事必须真实可靠,必须用事实说话;同时,为了更好地实现新闻价值,人物通讯又往往采用多种表达技巧,使之具有文学性特点,在真实之中给人以美的感受。课文中三篇通讯都做到了新闻性和文学性的统一,请阅读文本,完成下面的学习任务。

新闻性:体现为材料(人物、事件)的真实性,社会功能的时效性,它是客观的,核心是“真”

文学性:体现为表达技巧的多样性,作者立场态度,读者主观感受,它是主观的,核心是“美”

任务1:阅读课文,按要求完成学习任务1-3.

1、阅读课文,简要分析这三篇通讯的新闻价值和报道角度。

2、三篇通讯表达方式多以记叙为主,兼有议论与抒情,请列举文中议论性或抒情性的典型句子,并分析其作用。

3、作者在记述新闻事实时,常常表达自己打的观点,请阅读课文,理解文中事实与观点的关系。

任务2:一个好的标题往往具有非常重要的作用,请阅读课文,完成下面的学习任务。

1、“喜看稻菽千重浪”是毛泽东《七律·到韶山》中的诗句,文本借用为题有何作用?请简明分析。

2、文章用“心有一团火,温暖众人心”为题有何好处?

3、《“探界者”钟扬》使用了小标题,各有什么作用?

第二部分:新闻评论

整体安排:该部分主要从“工匠精神”话题角度和“新闻评论”文体角度进行学习。设计了工匠精神人人谈、新闻评论的议论性文章特点、新闻评论的新闻属性、优秀新闻的评选与新闻评论的写作四个大的任务,每个任务中包含若干小任务。

课时安排:3课时

任务一:工匠精神人人谈

一个时代有一个时代的气质,我们的时代将以怎样的面貌被书写,取决于我们每个人的表现。工匠精神是手艺人的安身之本,亦是我们生命的尊严所在;是企业的金色名片,亦是社会品格、国家形象的荣耀写照。阅读课文,结合所学知识,联系社会实际,谈谈你对“工匠精神”的理解和看法。

参考的角度:什么是工匠精神?为何需要工匠精神?怎么践行工匠精神?身边践行工匠精神的人与事。

前提任务:新闻评论的文体特征

新闻评论是对新闻事件发表看法、表明态度、指出症结、提出希望和看法,引导社会认识的一种新闻文体。

属于论说文的范畴,与其他评论一样,由论点、论据、论证三要素组成。

新闻评论讲究有的放矢、就事论理、就实论虚,有着鲜明针对性和指导性。

既具有议论性文章的特点,又有新闻作品的属性。

任务二:新闻评论的议论性文章特点

本文与其他论说文一样,由论点、论据、论证三要素组成。论点就是作者在文中所持的立场、观点、情感和态度,论据是用以凸显立意而采用的材料,论证则是用论据证明论点的过程,包括论证思路和论证方法。

阅读文本,按照要求完成下面的学习任务。

任务1:文章的论证特点

一般而言,议论文的论证特点包括论证结构、论证方法、论证方式、论证思路、论点的提出位置、论据的新颖、语言特点等。

1、阅读文本,请概括文章的论证思路。

2、作者在证明观点时运用了引证法,对表达文章观点起着至关重要的作用。试结合文章内容作具体分析。

3、除运用引证法外,本文还运用了哪些论证方法?简要分析。

4、第4段是如何一层层深入论述工匠精神内涵的?请简要分析。

任务2:议论文的语言赏析

议论文的语言一方面要求具有强大的逻辑力量,准确直白的表达效果;另一方面也要求生动形象、绚丽多彩。一般从炼字用词、句式特点、表达技巧等角度进行赏析,分析其语言特点、深刻内涵、表达效果等。

阅读课文,根据要求完成下面的学习任务。

1、“倘若没有发自肺腑、专心如一的热爱,怎能有废寝忘食、尽心竭力的付出;没有臻于至善、超今冠古的追求,怎能有出类拔萃、巧夺天工的卓越;没有冰心一片、物我两忘的境界,怎能有雷打不动、脚踏实地的笃实。”请从句式特点和修辞手法的角度,品读这句话。

2、我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者。”请结合全文,品读这句话的内涵。

3、这篇文章选入课本时编者对某些词语或句子进行了修改,请分析下列句子中这样修改的意图。

作者原句:将一门技术掌握到炉火纯青绝非易事,但工匠精神的内涵远不限于此。

文本改句:将一门技术掌握到炉火纯青,这固然是工匠精神,但工匠精神的内涵又远不限于此。

任务三:新闻评论的新闻属性

评论的对象:新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的社会现象【真实性】

评论的角度:联系社会现实提出观点并合理阐释,有的放矢、直面现实。【社会价值】

评论的语言:准确、直白、精当

任务四:优秀新闻的评选与新闻评论的写作

任务1:我们每天都会接触各种新闻,新闻在生活中无处不在。一些重大事件,如党的十九大召开、新中国成立七十周年、防控新冠肺炎疫情等,都是新闻报道的焦点,会涌现大量新闻作品。选择一份报纸或一个新闻网站,浏览一周的内容,从中挑选出三四篇你认为比较优秀的新闻作品。小组合作,从新闻价值、报道角度、结构层次、语言表达等方面草拟一份优秀新闻评选标准。每个小组按照标准评选出一篇优秀新闻作品,合作撰写一份推荐书,阐述推荐理由,与新闻作品一起在全班展示、交流。

任务2:就任务1中挑选出来的优秀新闻作品,自选角度写一篇新闻评论,不少于800字。

评判一篇新闻作品是否优秀有以下标准:

(1)新闻价值是否具备时代感。好的新闻,应该有较强的时效性、绝对的真实性。与时代的主题和格调一致,或弘扬时代精神,或反思现实问题;或能带给读者某种精神力量,或能引导读者审视现实问题。

(2)报道角度是否满足读者需求。一篇好的新闻稿能引发读者的阅读兴趣,满足读者对社会热点的信息需求,使读者从中获取所需信息,有所收获,从而引发对社会的思考。

(3)结构层次是否清晰明确。一篇好的新闻稿,标题要鲜明、准确、简洁、吸引人,以实题为主,讲究文字的排列美;主体部分应紧扣主题,有具体、充实的选材,层次段落分明,起承转合自然。

(4)语言表达是否符合文体要求。一篇好的新闻稿,语言表达应该准确、严密,有较强的逻辑性,能体现新闻的真实性。不同的文体有各自的特点。消息的语言要尽可能简洁,通讯则要有生动、有表现力的语言。

第三部分:古代诗歌中的劳动场面

整体安排:该部分设计两个任务,一是感受诗歌的韵律美和节奏美;二是感受充满诗情画意的劳动场景。

课时安排:2课时

阅读教材配套教辅资料,了解《诗经》相关知识、诗人杨万里。

提示:至少需了解《诗经》的基本常识、《诗经》六义,杨万里基本情况及“诚斋体”。

任务一:朗读诗歌,感受韵律美和节奏美

《芣苢》重章叠唱,回环往复,令人神往;《插秧歌》善用口语,浅白流畅,富有自然、新鲜的意趣。学习时可反复诵读,认真体会。

1、阅读两首诗,说说两首诗的大意。

2、反复朗读两首诗,说说两首诗分别怎样体现韵律美和节奏美的。

提示:反复朗读,认真体会,合作交流,分享成果。

《芣苢》是一曲劳动的欢歌。全诗三章十二句,只有六个动词不断变化,其他的诗句重章复沓。第一章中,先以“采采”形容芣苢生长得茂盛,“采之”写出了采收劳动的情景。第三句重复第一句,第四句重复第二句结构,只改动一个字;第二章第三章仍是第一章的重复,只改动每章第二、四句中的动词。在不断的重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐节奏,切合采摘芣苢劳动的轻快动作节拍,表现了她们歌声中的喜悦心情。

采用一系列的动作描写,抓住采摘过程中最精彩的动作,展现出特写式的劳动动作美,各个动作富于变化之美,体现出劳动中的节奏感。

《插秧歌》的韵律美和节奏美来自:①重复用词,叠相呼应。“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”一联两句,各出现两个“田”两个“儿”,相映成趣。

②一韵到底,富有韵律。整首诗,除首句不押韵,其余7句皆押韵,以平声韵为主,音律和谐。

③通俗晓畅,节奏轻快。整首诗歌,用口语化、生活化的语言描绘劳作的场景,自然轻快,朴实畅达。

④巧用动词,富于跳跃。全诗在描写劳作场景的时候运用到大量的动词,“抛”“接”“拔”“插”“唤”“歌”“低头”“折腰”“不答”等词,不断地切换着画面与场景,富于变化之美,流畅轻快。

任务二:诗情画意的劳动场面

任务1:《芣苢》句式整齐,节奏明朗、轻快,自然流露出劳动的喜悦;“采”“有”“授”等一系列动词的变换,细腻地描绘出劳动的过程,富于诗情和画意。请朗读诗歌,具体分析。

1、概述劳动场景。

2、找出诗中的动词。

3、这些动词顺序能够调换?说明理由。

4、分析劳动者的情感。【需要抓住芣苢的文化内涵和当时的社会背景】

第3题示例:

不能。这六字分三组,首先是“采”“有”,这是概略地叙述采摘劳动。然后是“掇”“捋”,这是对采芣苢动作的具体描写,或摘取,或捋取,真切又生动。最后是“袺”“襭”,两个字皆是“衣”部,或是手提起衣襟兜着,或是以腰带掖起衣襟来兜着,都是对以裙襟盛取采得的芣苢的动作的具体描写,展现了一幅集体采摘的动人劳动场景。在这六个动词的变化中,表现了采集芣苢的全过程,层层递进、有条不紊,从采获写到收盛,直到满载而归的情景,切合劳动过程,所以顺序不能更换。

任务2:《插秧歌》运用民歌手法,选取日常劳动场景,描绘一家四口趁着农时冒雨插秧的繁忙紧张生活,他们齐心协力,分工合作,干得热火朝天而秩序井然。朗读诗歌,具体分析。

1、插秧时繁忙的情形有哪些具体体现?请简要概括。

2、该诗结构形式自由,请从此角度分析诗歌时如何展开描绘这幅劳作图的。

3、诗人在描绘该劳动场景时,运用了多种手法,请结合诗歌简要分析。

第1题示例:

全家参与、冒雨进行、顾不上吃饭和休息

第2题示例:

诗人首先运用白描手法勾勒出一幅农家热火朝天的插秧图;然后用雨天环境予以衬托,反映了插秧的紧张和辛苦,形象清晰,意境显豁;最后用对话把意境推向深远,由插秧到家务事,忙上加忙,从而把劳动者的辛苦全都表现了出来,使全诗意境得以拓展,主题得以深化。

第3题示例:

①正面描写。动作描写。一、二句连用四个动词展示了插秧的繁忙景系。“抛”“接”“拔”“插”四个动词准确地刻画出全家老少分工严密、配合默契低头插秧的专注,勾勒出一幅全家老少为抢农时忙碌不停的场景。

五、六句,撷取田夫“低头折腰”的动作,生动再现了农夫为赶农时无暇顾及家人呼

的紧张与忙碌。语言描写。“秧根未牢莳未匝”借农夫之口展现了农事的繁重。“照管鹅儿与雏鸭”,送饭人也被安排上保护秧苗的任务,江南农户紧张忙碌而又秩序井然的插秧情景映现在读者眼前。

②侧面环境烘托。“笠是兜鉴蓑是甲,雨从头上湿到胛”写雨势之猛,天气条件极为恶劣。虽然戴着斗笠,穿着蓑衣,雨水仍从头上湿到肩胛。农人就是在这样的环境下插秧不辍,表现了农事的繁忙与紧张。

③比喻手法。“笠是兜鍪囊是甲”巧妙地运用了比喻的修辞手法,把农民头上戴的斗笠比作头盔,把身上披的蓑衣比作铁甲,将插秧的情景比作了战斗场景,突出了劳动的艰辛与紧张。

?白描手法。首联运用白描手法勾勒出一幅农家热火朝天的插秧图。

第二单元·劳动光荣

单元备课

部编教材备课·必修上

单元主题:劳动光荣

劳动改造世界,劳动创造文明。崇尚劳动,尊重劳动,热爱劳动,是中华民族世代相传的美德;无私奉献,锐意进取,勇于创造,是新时代青年应该树立的劳动观念。劳动推动着社会的发展、时代的进步,也塑造着人的思想品格。袁隆平等杰出劳动者的模范事迹,古代人民热烈的劳动场面,彰显了劳动的崇高与美丽;普通劳动者的辛勤汗水,手工匠人的高超技艺,体现出劳动的价值与意义。阅读本单元的课文,就“劳动最光荣”这一话题展开讨论。

单元安排

本单元分为三个板块进行学习:

第一部分:人物通讯——劳动人物(第四课)

第二部分:新闻评论——工匠精神(第五课)

第三部分:古代诗歌——劳动场面(第六课)

第一部分:人物通讯

学习任务安排:该部分包括通讯的基础知识、以事写人、巧用手法、新闻性与文学性等几个任务,每个任务中包含多个小任务。

课时安排:5课时

任务一:通讯基础知识

学生根据教材配套资料和自己查找的资料,弄明白新闻的内容和特点,通讯的定义和特点,人物通讯的特点等新闻常识。

重点弄清楚通讯的特点

1、通讯:新闻体裁的一种。以叙述、描写和评论等多种方法,对事情、人物、经验、问题等进行比较详细、生动的报道。

2、通讯特点:同时具备新闻性和文学性。【新闻性:其人其事真实客观、有报道价值

——指向写什么;文学性:观点态度、语言、手法

——指向怎么写】

3、人物通讯:以写人物的思想和事迹为主的通讯。着重揭示先进人物的精神境界,通过写人物的先进事迹,反映出人物的先进思想。

4、人物通讯:传记式、特写式、群像式

任务二:精心选材,以事写人

人物通讯要深入挖掘典型事件以表现人物精神,并在其中体现作者的立场和态度。本课三篇人物通讯都选用了具体而真实的事件,阅读这三篇通讯,以表格的形式梳理其中的具体事件、人物精神和作者立场态度。

人物

具体事件

人物精神

作者立场

任务1:梳:文中的具体事件、人物精神和作者立场态度

1、阅读这三篇通讯,根据课文顺序,梳理每篇通讯中的具体事件并加以概括,填入表格中。

2、再读文本,挖掘事件表现的人物精神,填入表格中。

3、体会作者的立场和态度。

4、课堂交流分享,相互补充完善。

人物

具体事件

人物精神

作者立场

袁隆平

2001年春节后第二天,领奖前仍在稻田里工作

敬业、勇于实践

敬佩、景仰

1961年7月找到“填然杂交稻株”第一代,决心培育出人工杂交稻

严谨认真、勇于实践、敢于探索

提出杂交水稻课题并坚持研究

严谨、创新、执着、不迷信权威

1964年7月终于找到填然雄性不育株

不畏艰辛、执着、敢于创新、奉献

1992年针对杂交稻是“三不稻”的贬斥文章,用事实批判和证明

坚持真理、实事求是

在电视台活动上,说出自己的梦

有理想、奋斗不息

1986年提出杂交稻育种设想,1997年提出超级杂交稻选育

执着、奉献、创新

人物

具体事件

人物精神

作者态度

张秉贵

用糖哄哭闹的小孩

耐心细致、周到体贴

感动、敬佩

给急着赶火车的顾客先买糖

主动细心、周到体贴

接待气呼呼的女顾客

热情大度、耐心和蔼

女儿生病依然坚守岗位

爱岗敬业、公私分明、克制

照顾买得多的顾客而被买得少的顾客质问后受到触动

自我反省、不断成长

通过各种渠道丰富商品知识,当好顾客参谋

主动求知、严于律己、热忱、敬业

去吃夜宵得到特意对待而受启发

思想觉悟高

人物

具体事件

人物精神

作者态度

钟扬

考入中科大,进入中科院工作,“胁迫”妻子结婚

不安于现状,敢于开拓进取

敬佩、感动

到大学任教,不讲究住房,致力于采集种子

不追求物质享受,任劳任怨、无私奉献,热爱科研事业,不畏艰辛

热心科普,支持建自博馆,跟上海科技馆合作

热爱科普事业,无私奉献

敢于接收转导师学生

质朴、仁爱、有责任感、有担当精神

任务2:对于优秀的人物通讯来说,选材极为重要,精心选材才能表现人物,让人感动,给人激励,给人启迪。请阅读课文三篇通讯,简要分析三篇通讯的选材特点,并在此基础上归纳总结优秀新闻选材的一般特点。

1、阅读三篇通讯,分析其选材特点,写好笔记,与同学分享交流。

2、归纳总结优秀新闻的选材特点。

1、选材特点:

运用典型事例:三篇通讯中都选择了用典型事例来表现人物精神品质。

选材具有个性化:例如《喜看稻菽千重浪》中运用“三不稻”的事例来突出袁隆平对杂交水稻的认知与众不同。

选材角度多样:例如《喜看稻菽千重浪》分别从袁隆平的工作态度、学术品格、道德操守、理想志趣等角度进行选材。

材料层次分明:例如《心有一团火,温暖众人心》的材料安排是层层深入的,从个人职业素质到为人民服务的精神品质再到公而忘私的崇高精神到最后认识到“只有低人一等的思想,绝没有低人一等的工作”的精神升华。

2、新闻选材的一般特点:

具有报道价值

有新颖性

具有典型性

具有独特性

任务3:袁隆平、张秉贵、钟扬三人身份不一,工作岗位各不相同,但在他们身上却体现着许多共同的精神品质,请结合任务1,简要概括。下面四位均是“七一勋章”获得者,请选择其中一位,具体谈谈在他(她)身上是如何体现上述精神品质的。

1、根据课文内容和任务1,概括三人身上体现出的共同的精神品质。

2、查阅资料,寻找这些精神品质在张桂梅、魏德友、艾爱国、石光银等身上的具体体现,写成阅读笔记。【资料包括老师提供的阅读材料,也可以自行查阅其他资料】

3、可以组内分享,共同探讨。

精神品质:

①爱岗敬业、热爱本职工作,致力于做好本职工作;

②有责任,有担当,有着崇高、远大的理想;

③面对困难、挑战,不屈不挠,不懈奋斗;

④主动探索,勇于实践;

⑤不计个人得失,无私奉献。

任务4:袁隆平是首届“国家最高科学技术奖”得主,“共和国勋章”获得者、“感动中国2004年度人物”;张秉贵是全国劳动模范,“100位新中国成立以来感动中国人物”;钟扬是“时代楷模”“全国优秀共产党员”“感动中国2018年度人物”,请根据所学知识,结合文章内容,选择其中一位为他们获得的某项荣誉写一份颁奖辞。

示例:

袁隆平“感动中国”颁奖辞:他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

钟扬“感动中国”颁奖辞:超越海拔六千米,抵达植物生长的最高极限,跋涉十六年,把论文写满高原。倒下的时候,双肩包里藏着你的初心、誓言和未了的心愿。你热爱的藏波罗花,不屑于雕梁画栋,只绽放在高山砾石之间。

任务三:巧用手法,让人物跃然纸上

人物通讯为了更好地表现人物精神品质,实现新闻价值,往往会采用各种表达技巧。课文选择的三篇通讯在表现人物时都运用了多种技巧,请阅读文本,完成下面的学习任务。

技巧分析可以从表达方式(记叙、描写、议论、抒情)、修辞手法、表现手法、篇章结构等角度着手。

任务1:阅读课文三篇通讯,按照要求分组完成下面的三个学习任务。

1、三篇通讯都运用了细节描写来刻画人物,请结合文本举例分析,要求每篇通讯至少举一例。

2、《喜看稻菽千重浪》擅长以多视角来表现人物,请结合文本具体分析;《心有一团火,温暖众人心》运用了点面结合的手法来刻画人物,请结合文本具体分析;《“探界者”钟扬》运用了正侧结合的手法来描写人物,请结合文本具体分析。

3、《心有一团火,温暖众人心》运用了多种描写手法,请结合下列句子具体分析。

(1)老张从称好的糖果中拿出一块放回货柜里,又拿出几块用小纸袋装好,塞进孩子的衣兜里,把剩下的糖果包捆结实递给顾客,嘱咐道…

(2)张秉贵也随着她向柜台东头走去,边走边想:她准是遇到了什么不顺心的事,越是这样,我越是要热情接待她。张秉贵一边走,一边还是那样和颜悦色地说:"最近从上海来了几种新糖果,味道还不错,您想看看吗?我向您介绍一下……”

(3)张乘贵在柜台里,他三步并作两步走,一点儿不知累可晚下班后,他就感到有些支持不住,有时连上楼还要扶着墙。

提示:

1、根据要求完成1-3学习任务,小组探讨,形成统一意见,写好笔记,做好交流准备

2、开展班级分享交流活动,小组派代表分享学习成果,其他小组补充完善

3、总结本课中描写人物的方法

第1题示例:

细节①:“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。”

分析:

“眯起”“打量”“跨过”“走进”“蹲下”等动作描写;“出神地”神态描写,展现了袁隆平扎根土地、实干、心系稻田的形象,突出他工作认真、敬业的精神。

细节②:老张从称好的糖果中拿出一块放回货柜里,又拿出几块用小纸袋装好,塞进孩子的衣兜里,把剩下的糖果包捆结实递给顾客。

分析:“拿出”“放回”“又拿出包好”“塞进”“包捆结实”等一些列动作,可见其热心、细心、周到、体贴入微。

细节③:“而钟扬却背着他经典的黑色双肩包,穿着磨白了的牛仔裤,戴着一顶宽檐帽,迈着长期痛风的腿,在青藏高原上刷新一个植物学家的极限,连藏族同事都称他为‘钟大胆’。”

分析:针对肖像的细节描写可见钟扬的朴实以及对工作的认真,体现他执着于事业和不畏艰辛的精神品质。

第2题示例:

《喜看稻菽千重浪》第一部分开头写自己跟在袁隆平身后走下稻田时的“错觉”,第三部分开头写袁隆平“一边甩去手上的泥巴一边对我说”,都来自亲历者(“我”)的视角。而第一部分中发现“一株奇特的稻禾”,第二部分中发现“这株洞庭早籼天然雄性不育株”,当时作者并不在场,相关的描写应来源于采访中袁隆平的回忆(第三人称视角)。这些细节描写使文章具有“在场”感,也有利于表现人物的精神风貌,揭示人物的内心世界。

《心有一团火,温暖众人心》中“张秉贵常说:‘我们售货员要全心全意’”至“是伟大的社会主义事业的重要组成部分”这三段运用了点面结合手法。中间一段属于面的描写,从面上刻画张秉贵“主动、热情、诚恳、耐心、周到”的劳模形象;另外两段文字写张秉贵钻研商品知识和顾客关心他的具体事例,属于点的描写。点面结合的手法,能多方面地描写张秉贵的劳模形象特征,使之更加鲜明突出、有声有色。

《“探界者”钟扬》运用正侧结合的手法

①正面刻画:a.刻画人物语言。文章每一部分都有直接引用的钟扬的话,它们或是钟扬与别人对话,或是钟扬的演讲内容,或是钟扬写的文字。b.刻画人物行为、事迹。如不挑剔住房,赴西藏采集种子,热心科普事业等。

②侧面刻画:a.通过他人之口讲述钟扬的事迹;b.运用对比衬托手法,如写钟扬不在意生活品质与致力于种子收集的对比,藏族同事对其“大胆”的评价等。

第3题示例:

①运用了动作描写,“拿出”“放回”“又拿出包好”“塞进”“包捆结实”等一些列动作,可见其热心、细心、周到、体贴入微。

②运用了心理描写和语言描写,展现待顾客的热情,热情主动,亲切和蔼。

③运用对比的手法,工作和下班后状态的对比,强烈的细节对比,展现了张秉贵工作时极大的热情与专注,也正是因此下班后方感疲惫与力不从心。

任务2:片段写作

运用任务二和任务三所学知识,描写一个你熟悉的劳动者。要求以事写人,运用课文中使用过的描写手法,不少于200字。

提示:

1、按照要求完成写作任务

2、课堂分享,相互之间分享习作,品评

任务四:新闻性与文学性

人物通讯往往同时具备新闻性特点和文学性特点,人物通讯作为新闻文体,其人其事必须真实可靠,必须用事实说话;同时,为了更好地实现新闻价值,人物通讯又往往采用多种表达技巧,使之具有文学性特点,在真实之中给人以美的感受。课文中三篇通讯都做到了新闻性和文学性的统一,请阅读文本,完成下面的学习任务。

新闻性:体现为材料(人物、事件)的真实性,社会功能的时效性,它是客观的,核心是“真”

文学性:体现为表达技巧的多样性,作者立场态度,读者主观感受,它是主观的,核心是“美”

任务1:阅读课文,按要求完成学习任务1-3.

1、阅读课文,简要分析这三篇通讯的新闻价值和报道角度。

2、三篇通讯表达方式多以记叙为主,兼有议论与抒情,请列举文中议论性或抒情性的典型句子,并分析其作用。

3、作者在记述新闻事实时,常常表达自己打的观点,请阅读课文,理解文中事实与观点的关系。

任务2:一个好的标题往往具有非常重要的作用,请阅读课文,完成下面的学习任务。

1、“喜看稻菽千重浪”是毛泽东《七律·到韶山》中的诗句,文本借用为题有何作用?请简明分析。

2、文章用“心有一团火,温暖众人心”为题有何好处?

3、《“探界者”钟扬》使用了小标题,各有什么作用?

第二部分:新闻评论

整体安排:该部分主要从“工匠精神”话题角度和“新闻评论”文体角度进行学习。设计了工匠精神人人谈、新闻评论的议论性文章特点、新闻评论的新闻属性、优秀新闻的评选与新闻评论的写作四个大的任务,每个任务中包含若干小任务。

课时安排:3课时

任务一:工匠精神人人谈

一个时代有一个时代的气质,我们的时代将以怎样的面貌被书写,取决于我们每个人的表现。工匠精神是手艺人的安身之本,亦是我们生命的尊严所在;是企业的金色名片,亦是社会品格、国家形象的荣耀写照。阅读课文,结合所学知识,联系社会实际,谈谈你对“工匠精神”的理解和看法。

参考的角度:什么是工匠精神?为何需要工匠精神?怎么践行工匠精神?身边践行工匠精神的人与事。

前提任务:新闻评论的文体特征

新闻评论是对新闻事件发表看法、表明态度、指出症结、提出希望和看法,引导社会认识的一种新闻文体。

属于论说文的范畴,与其他评论一样,由论点、论据、论证三要素组成。

新闻评论讲究有的放矢、就事论理、就实论虚,有着鲜明针对性和指导性。

既具有议论性文章的特点,又有新闻作品的属性。

任务二:新闻评论的议论性文章特点

本文与其他论说文一样,由论点、论据、论证三要素组成。论点就是作者在文中所持的立场、观点、情感和态度,论据是用以凸显立意而采用的材料,论证则是用论据证明论点的过程,包括论证思路和论证方法。

阅读文本,按照要求完成下面的学习任务。

任务1:文章的论证特点

一般而言,议论文的论证特点包括论证结构、论证方法、论证方式、论证思路、论点的提出位置、论据的新颖、语言特点等。

1、阅读文本,请概括文章的论证思路。

2、作者在证明观点时运用了引证法,对表达文章观点起着至关重要的作用。试结合文章内容作具体分析。

3、除运用引证法外,本文还运用了哪些论证方法?简要分析。

4、第4段是如何一层层深入论述工匠精神内涵的?请简要分析。

任务2:议论文的语言赏析

议论文的语言一方面要求具有强大的逻辑力量,准确直白的表达效果;另一方面也要求生动形象、绚丽多彩。一般从炼字用词、句式特点、表达技巧等角度进行赏析,分析其语言特点、深刻内涵、表达效果等。

阅读课文,根据要求完成下面的学习任务。

1、“倘若没有发自肺腑、专心如一的热爱,怎能有废寝忘食、尽心竭力的付出;没有臻于至善、超今冠古的追求,怎能有出类拔萃、巧夺天工的卓越;没有冰心一片、物我两忘的境界,怎能有雷打不动、脚踏实地的笃实。”请从句式特点和修辞手法的角度,品读这句话。

2、我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者。”请结合全文,品读这句话的内涵。

3、这篇文章选入课本时编者对某些词语或句子进行了修改,请分析下列句子中这样修改的意图。

作者原句:将一门技术掌握到炉火纯青绝非易事,但工匠精神的内涵远不限于此。

文本改句:将一门技术掌握到炉火纯青,这固然是工匠精神,但工匠精神的内涵又远不限于此。

任务三:新闻评论的新闻属性

评论的对象:新近发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的社会现象【真实性】

评论的角度:联系社会现实提出观点并合理阐释,有的放矢、直面现实。【社会价值】

评论的语言:准确、直白、精当

任务四:优秀新闻的评选与新闻评论的写作

任务1:我们每天都会接触各种新闻,新闻在生活中无处不在。一些重大事件,如党的十九大召开、新中国成立七十周年、防控新冠肺炎疫情等,都是新闻报道的焦点,会涌现大量新闻作品。选择一份报纸或一个新闻网站,浏览一周的内容,从中挑选出三四篇你认为比较优秀的新闻作品。小组合作,从新闻价值、报道角度、结构层次、语言表达等方面草拟一份优秀新闻评选标准。每个小组按照标准评选出一篇优秀新闻作品,合作撰写一份推荐书,阐述推荐理由,与新闻作品一起在全班展示、交流。

任务2:就任务1中挑选出来的优秀新闻作品,自选角度写一篇新闻评论,不少于800字。

评判一篇新闻作品是否优秀有以下标准:

(1)新闻价值是否具备时代感。好的新闻,应该有较强的时效性、绝对的真实性。与时代的主题和格调一致,或弘扬时代精神,或反思现实问题;或能带给读者某种精神力量,或能引导读者审视现实问题。

(2)报道角度是否满足读者需求。一篇好的新闻稿能引发读者的阅读兴趣,满足读者对社会热点的信息需求,使读者从中获取所需信息,有所收获,从而引发对社会的思考。

(3)结构层次是否清晰明确。一篇好的新闻稿,标题要鲜明、准确、简洁、吸引人,以实题为主,讲究文字的排列美;主体部分应紧扣主题,有具体、充实的选材,层次段落分明,起承转合自然。

(4)语言表达是否符合文体要求。一篇好的新闻稿,语言表达应该准确、严密,有较强的逻辑性,能体现新闻的真实性。不同的文体有各自的特点。消息的语言要尽可能简洁,通讯则要有生动、有表现力的语言。

第三部分:古代诗歌中的劳动场面

整体安排:该部分设计两个任务,一是感受诗歌的韵律美和节奏美;二是感受充满诗情画意的劳动场景。

课时安排:2课时

阅读教材配套教辅资料,了解《诗经》相关知识、诗人杨万里。

提示:至少需了解《诗经》的基本常识、《诗经》六义,杨万里基本情况及“诚斋体”。

任务一:朗读诗歌,感受韵律美和节奏美

《芣苢》重章叠唱,回环往复,令人神往;《插秧歌》善用口语,浅白流畅,富有自然、新鲜的意趣。学习时可反复诵读,认真体会。

1、阅读两首诗,说说两首诗的大意。

2、反复朗读两首诗,说说两首诗分别怎样体现韵律美和节奏美的。

提示:反复朗读,认真体会,合作交流,分享成果。

《芣苢》是一曲劳动的欢歌。全诗三章十二句,只有六个动词不断变化,其他的诗句重章复沓。第一章中,先以“采采”形容芣苢生长得茂盛,“采之”写出了采收劳动的情景。第三句重复第一句,第四句重复第二句结构,只改动一个字;第二章第三章仍是第一章的重复,只改动每章第二、四句中的动词。在不断的重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐节奏,切合采摘芣苢劳动的轻快动作节拍,表现了她们歌声中的喜悦心情。

采用一系列的动作描写,抓住采摘过程中最精彩的动作,展现出特写式的劳动动作美,各个动作富于变化之美,体现出劳动中的节奏感。

《插秧歌》的韵律美和节奏美来自:①重复用词,叠相呼应。“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”一联两句,各出现两个“田”两个“儿”,相映成趣。

②一韵到底,富有韵律。整首诗,除首句不押韵,其余7句皆押韵,以平声韵为主,音律和谐。

③通俗晓畅,节奏轻快。整首诗歌,用口语化、生活化的语言描绘劳作的场景,自然轻快,朴实畅达。

④巧用动词,富于跳跃。全诗在描写劳作场景的时候运用到大量的动词,“抛”“接”“拔”“插”“唤”“歌”“低头”“折腰”“不答”等词,不断地切换着画面与场景,富于变化之美,流畅轻快。

任务二:诗情画意的劳动场面

任务1:《芣苢》句式整齐,节奏明朗、轻快,自然流露出劳动的喜悦;“采”“有”“授”等一系列动词的变换,细腻地描绘出劳动的过程,富于诗情和画意。请朗读诗歌,具体分析。

1、概述劳动场景。

2、找出诗中的动词。

3、这些动词顺序能够调换?说明理由。

4、分析劳动者的情感。【需要抓住芣苢的文化内涵和当时的社会背景】

第3题示例:

不能。这六字分三组,首先是“采”“有”,这是概略地叙述采摘劳动。然后是“掇”“捋”,这是对采芣苢动作的具体描写,或摘取,或捋取,真切又生动。最后是“袺”“襭”,两个字皆是“衣”部,或是手提起衣襟兜着,或是以腰带掖起衣襟来兜着,都是对以裙襟盛取采得的芣苢的动作的具体描写,展现了一幅集体采摘的动人劳动场景。在这六个动词的变化中,表现了采集芣苢的全过程,层层递进、有条不紊,从采获写到收盛,直到满载而归的情景,切合劳动过程,所以顺序不能更换。

任务2:《插秧歌》运用民歌手法,选取日常劳动场景,描绘一家四口趁着农时冒雨插秧的繁忙紧张生活,他们齐心协力,分工合作,干得热火朝天而秩序井然。朗读诗歌,具体分析。

1、插秧时繁忙的情形有哪些具体体现?请简要概括。

2、该诗结构形式自由,请从此角度分析诗歌时如何展开描绘这幅劳作图的。

3、诗人在描绘该劳动场景时,运用了多种手法,请结合诗歌简要分析。

第1题示例:

全家参与、冒雨进行、顾不上吃饭和休息

第2题示例:

诗人首先运用白描手法勾勒出一幅农家热火朝天的插秧图;然后用雨天环境予以衬托,反映了插秧的紧张和辛苦,形象清晰,意境显豁;最后用对话把意境推向深远,由插秧到家务事,忙上加忙,从而把劳动者的辛苦全都表现了出来,使全诗意境得以拓展,主题得以深化。

第3题示例:

①正面描写。动作描写。一、二句连用四个动词展示了插秧的繁忙景系。“抛”“接”“拔”“插”四个动词准确地刻画出全家老少分工严密、配合默契低头插秧的专注,勾勒出一幅全家老少为抢农时忙碌不停的场景。

五、六句,撷取田夫“低头折腰”的动作,生动再现了农夫为赶农时无暇顾及家人呼

的紧张与忙碌。语言描写。“秧根未牢莳未匝”借农夫之口展现了农事的繁重。“照管鹅儿与雏鸭”,送饭人也被安排上保护秧苗的任务,江南农户紧张忙碌而又秩序井然的插秧情景映现在读者眼前。

②侧面环境烘托。“笠是兜鉴蓑是甲,雨从头上湿到胛”写雨势之猛,天气条件极为恶劣。虽然戴着斗笠,穿着蓑衣,雨水仍从头上湿到肩胛。农人就是在这样的环境下插秧不辍,表现了农事的繁忙与紧张。

③比喻手法。“笠是兜鍪囊是甲”巧妙地运用了比喻的修辞手法,把农民头上戴的斗笠比作头盔,把身上披的蓑衣比作铁甲,将插秧的情景比作了战斗场景,突出了劳动的艰辛与紧张。

?白描手法。首联运用白描手法勾勒出一幅农家热火朝天的插秧图。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读