第一单元探索生命的奥秘A卷_基础夯实_2021-2022学年苏教版七年级上册生物单元测试AB卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元探索生命的奥秘A卷_基础夯实_2021-2022学年苏教版七年级上册生物单元测试AB卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 213.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-27 11:52:16 | ||

图片预览

文档简介

第一单元探索生命的奥秘A卷·基础夯实—2021-2022学年苏教版七年级上册生物单元测试AB卷

时间:45分钟

满分:100分

题序

一

二

总分

结分人

核分人

得分

一、选择题(本题包括20小题,每题2分,共40分,每题只有1个选项符合题意)

1.下列各项中都属于生物的一组是(

)

A.含羞草、真菌、水

B.珊瑚、小狗、小草

C.猫、珊瑚虫、细菌

D.蝴蝶、小鸟、石头

2.在我国北方,梧桐树一到冬天就落叶,说明生物体(

)。

A.能够生长和发育

B.成熟个体能够繁殖后代

C.具有遗传和变异现象

D.能对各种刺激作出反应

3.“知否,知否?应是绿肥红瘦!”在这个美好的季节里,下列属于生命现象的是(

)。

A.流水潺潺

B.春雨绵绵

C.阳光灿烂

D.绿草如茵

4.“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”,诗词描写了鸟儿受到惊吓而飞起,说明生物能够(

)

A.进行生长和繁殖

B.发生遗传和变异

C.对刺激作出反应

D.排出体内的废物

5.影响沙漠绿洲分布的非生物因素主要是(

)。

A.阳光

B.温度

C.水

D.空气

6.蝉在夏天正午鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫。这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素是(

)

A.阳光

B.水

C.温度

D.空气

7.能够影响青青草原上羊群生活的生物因素有(

)

①草

②阳光

③空气

④狼

A.①②

B.③④

C.①④

D.②③

8.造礁珊瑚虫体内的虫黄藻为其提供氧气和有机物,而造礁珊瑚虫为虫黄藻提供二氧化碳和氮磷等无机盐。虫黄藻与造礁珊瑚虫之间的关系是(

)。

A.共生

B.竞争

C.捕食

D.寄生

9.沙漠中的仙人掌,扁平宽大的块茎可贮藏水分,刺状叶可减少水分的蒸腾散失,它说明了(

)

A.生物适应环境

B.生物影响环境

C.生物依赖环境

D.生物与环境无关

10.地衣是藻类与真菌的共生体,地衣既能从岩石中获取营养,又能分泌酸性物质腐蚀风化岩石,说明生物与环境的关系是(

)

A.生物适应环境

B.生物能适应和影响环境

C.生物依赖环境

D.生物与环境相互影响

11.袁隆平院士对人类的突出贡献是(

)

A.发现了抗生素

B.治理了环境污染

C.培育了试管婴儿

D.培育了高产水稻

12.用显微镜观察人的口腔上皮细胞临时装片时,如果物像不清晰应调节(

)

A.转换器

B.遮光器

C.粗准焦螺旋

D.细准焦螺旋

13.在使用显微镜的过程中,下列操作不能改变视野亮度的是(

)

A.更换物镜

B.调节光圈大小

C.移动玻片

D.翻转反光镜

14.安放好显微镜后,接着进行对光,下列对光操作中不属于必需步骤的是(

)。

A.更换目镜

B.调节光圈

C.转动反光镜

D.转动转换器

15.显微镜视野内出现一个小黑点,移动载玻片和转换物镜,小黑点仍然存在,则小黑点在(

)

A.目镜上

B.物镜上

C.盖玻片上

D.反光镜上

16.将写有字母p的载玻片放在低倍显微镜下观察,在视野中看到的物像是(

)

A.p

B.b

C.d

D.q

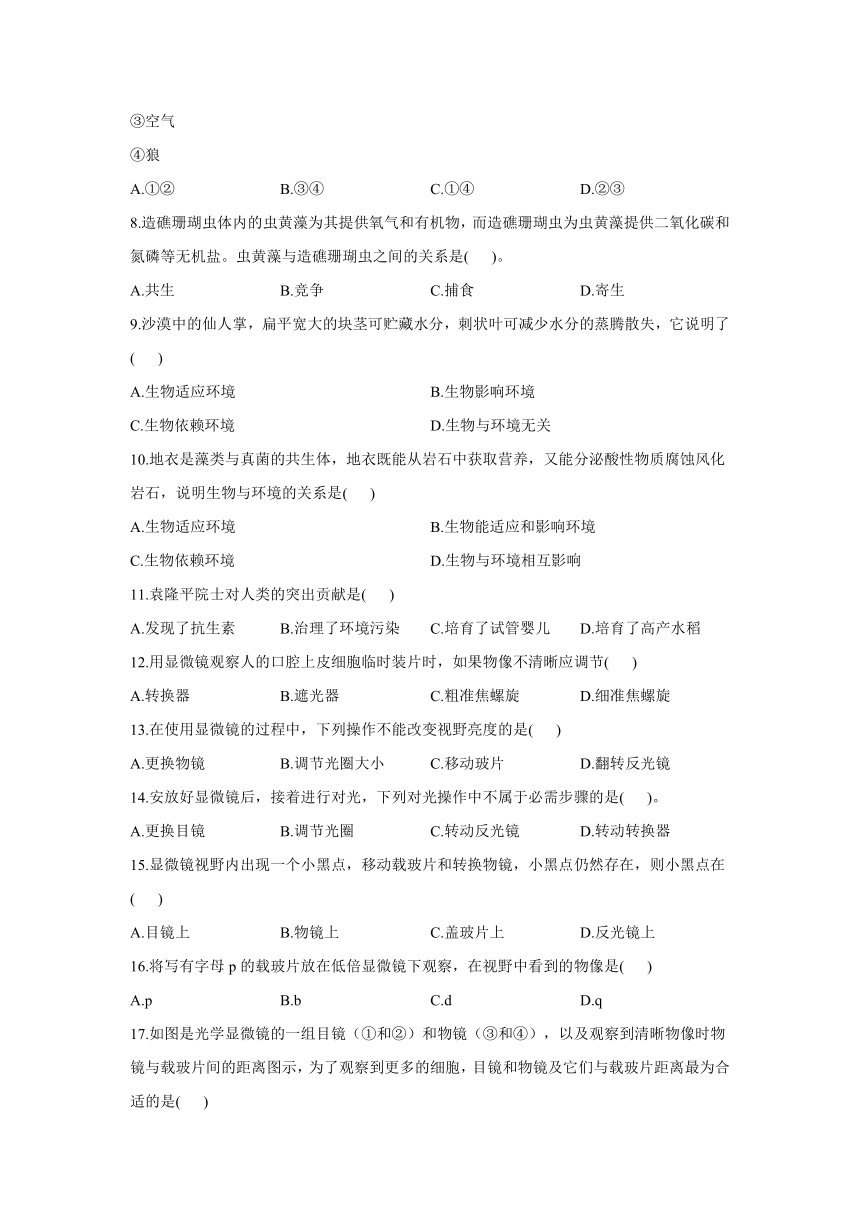

17.如图是光学显微镜的一组目镜(①和②)和物镜(③和④),以及观察到清晰物像时物镜与载玻片间的距离图示,为了观察到更多的细胞,目镜和物镜及它们与载玻片距离最为合适的是(

)

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

18.在实验设计中,不能作为对照的一组是(

)。

A.25

℃和0

℃

B.有空气和无空气

C.温度和水分

D.有光和无光

19.科学探究是探索生命的重要方法,“菊花的开放受温度影响吗?”属于科学探究的(

)

A.提出问题

B.作出假设

C.进行实验

D.得出结论

20.某小组在探究“蚯蚓的运动”的实验中,发现实验结果和其他小组的都不同。对此该小组应该(

)

A.放弃自己的实验结果,承认本组实验失败

B.在多次重复实验的基础上确认实验结果是否正确

C.立即修改实验结果以保持与其他小组一致

D.坚持本组的实验结果是完全正确的

二、非选择题(本题包括6大题,共60分)

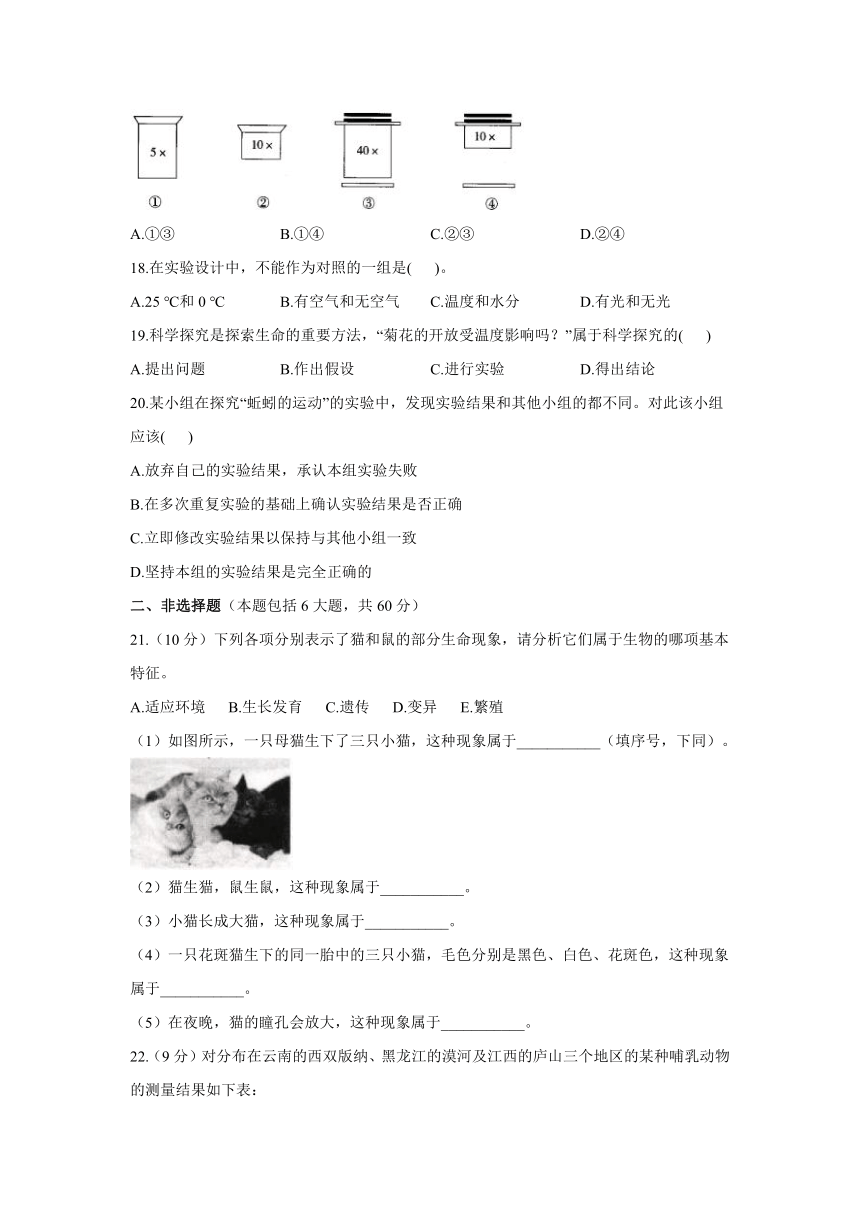

21.(10分)下列各项分别表示了猫和鼠的部分生命现象,请分析它们属于生物的哪项基本特征。

A.适应环境

B.生长发育

C.遗传

D.变异

E.繁殖

(1)如图所示,一只母猫生下了三只小猫,这种现象属于___________(填序号,下同)。

(2)猫生猫,鼠生鼠,这种现象属于___________。

(3)小猫长成大猫,这种现象属于___________。

(4)一只花斑猫生下的同一胎中的三只小猫,毛色分别是黑色、白色、花斑色,这种现象属于___________。

(5)在夜晚,猫的瞳孔会放大,这种现象属于___________。

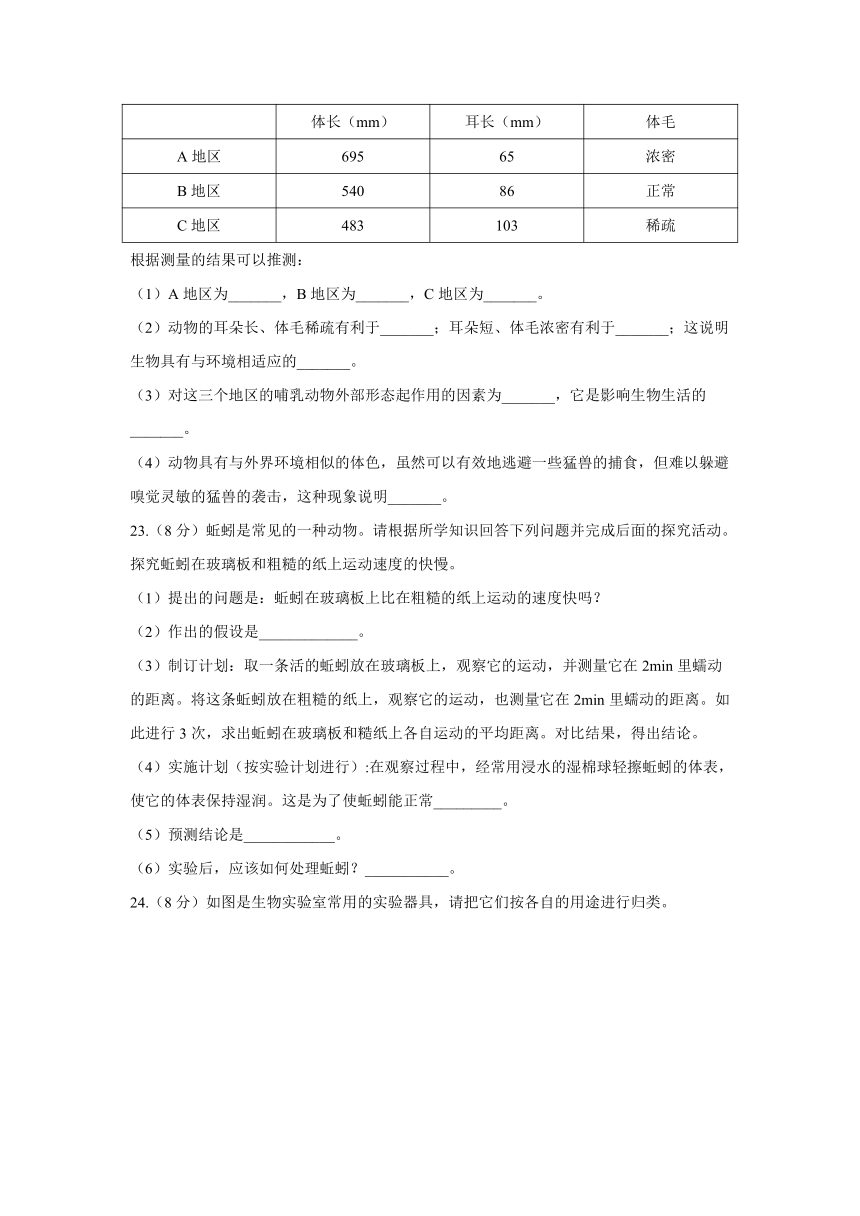

22.(9分)对分布在云南的西双版纳、黑龙江的漠河及江西的庐山三个地区的某种哺乳动物的测量结果如下表:

体长(mm)

耳长(mm)

体毛

A地区

695

65

浓密

B地区

540

86

正常

C地区

483

103

稀疏

根据测量的结果可以推测:

(1)A地区为_______,B地区为_______,C地区为_______。

(2)动物的耳朵长、体毛稀疏有利于_______;耳朵短、体毛浓密有利于_______;这说明生物具有与环境相适应的_______。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为_______,它是影响生物生活的_______。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明_______。

23.(8分)蚯蚓是常见的一种动物。请根据所学知识回答下列问题并完成后面的探究活动。探究蚯蚓在玻璃板和粗糙的纸上运动速度的快慢。

(1)提出的问题是:蚯蚓在玻璃板上比在粗糙的纸上运动的速度快吗?

(2)作出的假设是_____________。

(3)制订计划:取一条活的蚯蚓放在玻璃板上,观察它的运动,并测量它在2min里蠕动的距离。将这条蚯蚓放在粗糙的纸上,观察它的运动,也测量它在2min里蠕动的距离。如此进行3次,求出蚯蚓在玻璃板和糙纸上各自运动的平均距离。对比结果,得出结论。

(4)实施计划(按实验计划进行):在观察过程中,经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓的体表,使它的体表保持湿润。这是为了使蚯蚓能正常_________。

(5)预测结论是____________。

(6)实验后,应该如何处理蚯蚓?___________。

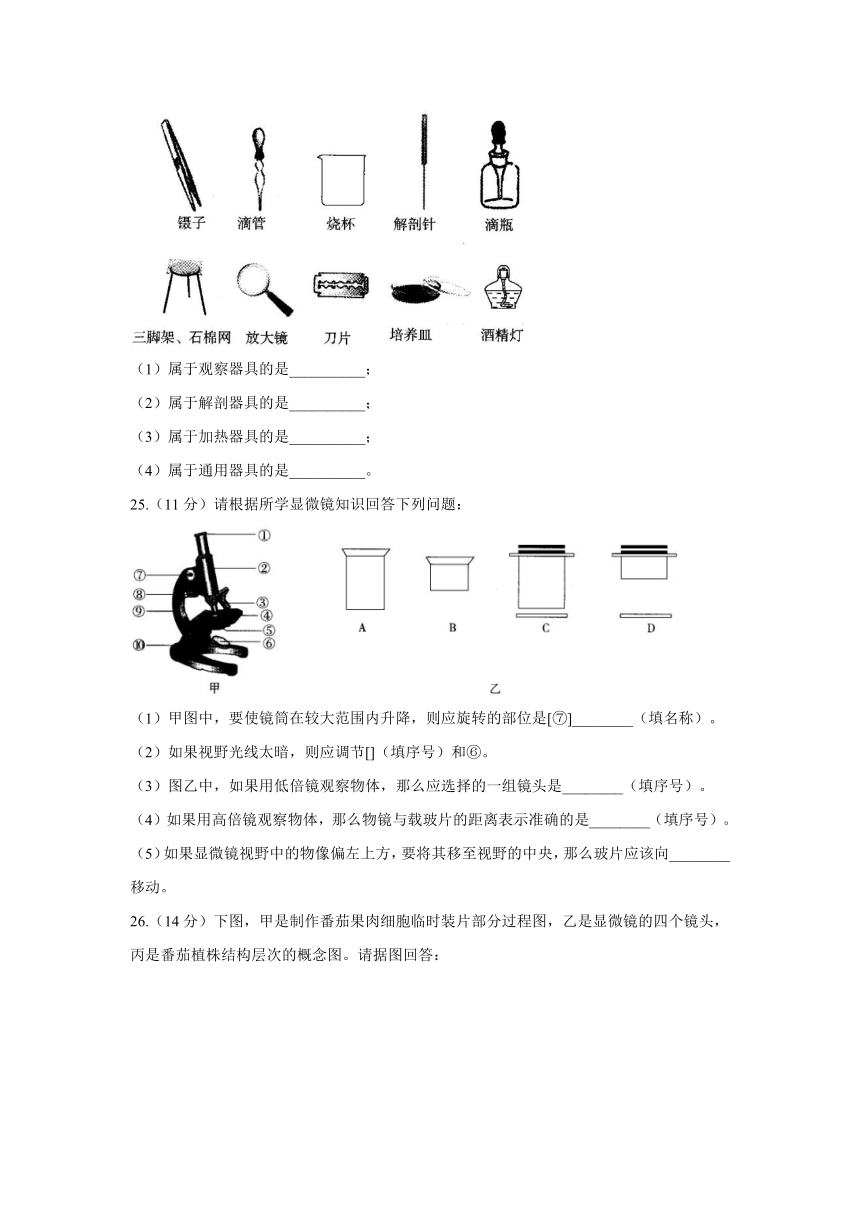

24.(8分)如图是生物实验室常用的实验器具,请把它们按各自的用途进行归类。

(1)属于观察器具的是__________;

(2)属于解剖器具的是__________;

(3)属于加热器具的是__________;

(4)属于通用器具的是__________。

25.(11分)请根据所学显微镜知识回答下列问题:

(1)甲图中,要使镜筒在较大范围内升降,则应旋转的部位是[⑦]________(填名称)。

(2)如果视野光线太暗,则应调节[](填序号)和⑥。

(3)图乙中,如果用低倍镜观察物体,那么应选择的一组镜头是________(填序号)。

(4)如果用高倍镜观察物体,那么物镜与载玻片的距离表示准确的是________(填序号)。

(5)如果显微镜视野中的物像偏左上方,要将其移至视野的中央,那么玻片应该向________移动。

26.(14分)下图,甲是制作番茄果肉细胞临时装片部分过程图,乙是显微镜的四个镜头,丙是番茄植株结构层次的概念图。请据图回答:

(1)甲图中制作临时装片的正确步骤是__(填字母)。步骤c过程滴加的液体是_____。

(2)观察时,若视野中出现较多气泡,是由于甲图中________(填字母)步骤操作不当引起的.为了看到更大的物像,应选用的镜头组合是__________(填乙图序号)。

(3)番茄果肉属于丙图结构层次中的______(填字母)。

(4)下图是显微镜下观察植物某组织时的视野,欲想更加仔细地观察结构2,应先将玻片向__移动,将结构2调至视野中央,再转动显微镜的[]___换用高倍镜。

答案以及解析

1.答案:C

解析:此题考查的知识点是生物的特征。解答时可以从生物的特征方面来切入。生物具有一下特征:1、生物的生活需要营养。2、生物能够进行呼吸。3、生物能排出体内产生的废物。4、生物能够对外界刺激作出反应。5、生物能够生长和繁殖。6、除病毒外,生物都是由细胞构成的。水、石头、珊瑚不是生物,因为水没有生命的基本特征;珊瑚是珊瑚虫的骨骼,不能够进行呼吸,不能排出体内产生的废物,也没有生殖、应激性等生命现象。故选:C。

2.答案:D

解析:在我国北方,梧桐树一到冬天就落叶,这是梧桐树对低温环境的刺激作出的反应。

3.答案:D

解析:流水潺潺、春雨绵绵、阳光灿烂等都不属于生命现象;绿草如茵体现了生物的生长现象,属于生命现象,符合题意。

4.答案:C

解析:“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”描写了鸟儿受到惊吓而飞起的景象,说明生物能够对外界的刺激作出一定的反应。

5.答案:C

解析:环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,包括同种和不同种的生物个体。沙漠干旱缺水,而水是生物体的主要组成分,水分影响生物的生长和发育,并决定陆生生物的分布。沙漠水分严重缺乏导致沙漠地区生物种类稀少。故选:C。

6.答案:C

解析:环境中影响生物生活和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。“蝉在夏天正午鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫”。这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素是温度。故选:C。

7.答案:C

解析:非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等,生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,②阳光、③空气属于影响羊群生活的非生物因素,①草、④狼属于生物,是影响草原上羊群生活的生物因素。

8.答案:A

解析:“虫黄藻通过光合作用为珊瑚虫提供有机物作为营养物质,珊瑚虫代谢产生的二氧化碳,无机盐等无机物,可以作为虫黄藻光合作用的原料”,因此珊瑚虫和虫黄藻二者之间的关系是共生。

故选:A。

生物和生物之间有着密切的联系。自然界中的每一种生物,都受到周围很多其他生物的影响。生物之间的联系有种内关系和种间关系。种内关系包括种内互助、种内斗争等。种间关系按性质包括两方面:一是种间互助性的相互关系,如原始合作、共栖、共生等;二是种间对抗性的相互关系,如寄生、捕食、竞争等。

解答此类题目的关键理解生物之间的相互关系。

9.答案:A

解析:适者生存,生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。仙人掌,扁平宽大的块茎可贮藏水分,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境。

10.答案:B

解析:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存,生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等,地衣生活在岩石上,可以从岩石中得到所需要的营养物质,体现了生物适应环境,地衣又能够分泌地衣酸,对岩石有腐蚀风化作用,体现了生物影响环境。故选B。

11.答案:D

解析:袁隆平院土对人类的突出贡献是培育了高产水稻。

12.答案:D

解析:细准焦螺旋的作用是较小幅度的升降镜筒,使焦距更准确,调出更加清晰的物像。

13.答案:C

解析:更换高倍物镜,观察到的物像体积会变大,但视野会变窄,透光量减少,视野会变暗;更换低倍物镜,物像体积变小,视野变宽,透光量增多,视野会变亮,A不符合题意。改变光圈的大小和翻转反光镜都可以改变视野的亮度,B、D不符合题意。移动玻片,只会改变物像在视野中的位置,C符合题意。

14.答案:A

解析:显微镜在对光时的步骤如下:转动转换器,使低倍物镜对准通光孔;转动遮光器,使遮光器上的光圈对准通光孔;左眼注视目镜,同时用两手转动反光镜,将光线反射到镜筒里,使视野均匀白亮。所以A符合题意。

15.答案:A

解析:用显微镜进行观察时,视野中出现了黑点,黑点的位置只有三种可能:目镜、物镜或玻片标本。移动载玻片和转换物镜,小黑点仍然存在,说明黑点在目镜上。

16.答案:C

解析:显微镜成倒立的像。“倒立”不是相反,是旋转180度后得到的像。即上下相反、左右相反。“p”旋转180度后得到的是“d”。故选:C。

17.答案:B

解析:目镜越长放大倍数越小;物镜越短放大倍数越小,看清物像时物镜与载玻片的距离越大;显微镜的放大倍数越小,视野越大,看到的细胞数目越多,故选B。

18.答案:C

解析:唯一变量是指影响实验的某一个方面的因素,如水分的有无、光照的有无、空气的有无,温度的高低、湿润与干燥等等。温度和水分是影响实验的两个不同的因素。故选:C。

19.答案:A

解析:科学探究的步骤通常包括提出问题、作出假设、实验、得出结论和表达交流等方面。题中“菊花的开放受温度影响吗?”属于科学探究中的提出问题。

20.答案:B

解析:在科学探究过程中,如果本组的实验结果与其他小组的不同,需要进行重复实验,在多次重复实验的基础上确认实验结果是否正确,不能随意改动实验结果。

21.答案:(1)E;(2)C;(3)B;(4)D;(5)A

解析:(1)生物能够进行繁殖,母猫生下小猫,这种现象属于繁殖。

(2)猫的后代还是猫,鼠的后代还是鼠,体现了亲代与子代之间的相似性,这种现象属于遗传。

(3)生物能生长,小猫长成大猫属于生长发育。

(4)变异指的是亲代和子代个体特征之间的差异,一只花斑猫生下的同一胎中的三只小猫的毛色存在差异,这就属于变异现象。

(5)在夜晚,猫的瞳孔会放大,有利于光线进入瞳孔,使猫看清物体,这属于生物对环境变化的适应。

22.答案:(1)黑龙江的漠河;江西的庐山;云南的西双版纳

(2)散热;保温;形态结构

(3)温度;非生物因素

(4)生物对环境的适应具有相对性

解析:(1)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(2)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为温度;温度属于非生物因素。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明生物对环境的适应具有相对性。

23.答案:(2)蚯蚓在玻璃板上没有/有在粗糙的纸上运动的速度快

(4)呼吸

(5)蚯蚓在玻璃板上没有在粗糙的纸上运动的速度快

(6)放回原来的生活环境/放回土壤里面

解析:(2)根据提出的问题作出假设:蚯蚓在玻璃板上没有/有在粗糙的纸上运动的速度快。

(4)蚯蚓靠湿润的体壁呼吸,在观察过程中,应经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓,使其体表保持湿润,这样就能保证蚯蚓的正常呼吸。

(5)蚯蚓的运动是依靠纵、环肌的交互舒缩及体表刚毛的配合而完成的。当蚯蚓前进时,身体后部的刚毛固定不动,这时环肌收缩,纵肌舒张,身体就向前伸,接着身体前端的刚毛钉入土内不动,这时纵肌收缩、环肌舒张,身体向前缩短而前进。蚯蚓是通过身体肌肉的伸缩和刚毛的配合运动的,在玻璃上,刚毛无法固定和支撑身体,在粗糙的纸上,刚毛能固定和支撑身体。故预测结论是:蚯蚓在粗糙的纸上比在玻璃板上运动的速度快。

(6)动物是人类的朋友,我们需要爱护动物,保护动物。因此,实验完成后,应放回土壤里面(或放回其原先的生活环境中)。

24.答案:(1)放大镜

(2)镊子、解剖针、刀片

(3)三脚架、石棉网、酒精灯

(4)滴管、烧杯、滴瓶、培养皿

解析:(1)放大镜属于观察器具。

(2)实验室中属于解剖器具的是镊子、解剖针、刀片。

(3)实验室中对物质进行加热时常用到的器具有:酒精灯、石棉网、三脚架。

(4)通用器具有烧杯、试管、培养皿、滴管、药匙、滴瓶等。

25.答案:(1)粗准焦螺旋

(2)⑤

(3)A、D

(4)C

(5)左上方

解析:(1)⑦粗准焦螺旋能较大幅度地升降镜筒;⑧细准焦螺旋能较小幅度地升降镜筒。(2)如果视野光线太暗,应调节⑤遮光器和⑥反光镜。

(3)目镜越长放大倍数越小,物镜越短放大倍数越小,因此如果用低倍镜观察物体,应选择的一组镜头是A长目镜和D短物镜。

(4)如果用高倍镜观察物体,那么物镜与载玻片的距离表示准确的是C。

(5)在显微镜下的像是上下、左右均颠倒的物像,所以玻片标本的移动方向正好与物像的移动方向相反。要把位于视野左上方的物像移至视野中央,玻片应向左上方移动。

26.答案:(1).

cdba

;清水

(2).

a

;②③

(3).

A

(4).

左

;转换器

解析:

制作临时装片的步骤包括:擦、滴、撕(刮)、展(涂)、盖、染。

(1)甲图中,a是盖、b是涂、c是滴、d是取,故甲图中制作临时装片的正确步骤是c→d→b→a;制作植物细胞临时装片在载坡片上滴加的是清水。

(2)盖盖玻片时,让盖玻片一边先接触载玻片上水滴的边沿,然后慢慢放下,以免产生气泡;若视野中出现较多气泡,是由于甲图中a步骤操作不当引起的。显微镜的放大倍数是物镜放大倍数和目镜放大倍数之积,①②是目镜,③④为物镜,所以要看到更大的物像,应选用的镜头组合是②③。

(3)番茄果肉属于营养组织,组织进一步形成器官,器官构成植物体,所以丙图中A为组织、B为器官,番茄果肉属于营养组织,属于丙图结构层次中的A。

(4)显微镜观察植物某组织时的视野,欲想更加仔细地观察结构2,应先将玻片向左移动,将结构2调至视野中央,再转动显微镜的②转换器换用高倍镜。

时间:45分钟

满分:100分

题序

一

二

总分

结分人

核分人

得分

一、选择题(本题包括20小题,每题2分,共40分,每题只有1个选项符合题意)

1.下列各项中都属于生物的一组是(

)

A.含羞草、真菌、水

B.珊瑚、小狗、小草

C.猫、珊瑚虫、细菌

D.蝴蝶、小鸟、石头

2.在我国北方,梧桐树一到冬天就落叶,说明生物体(

)。

A.能够生长和发育

B.成熟个体能够繁殖后代

C.具有遗传和变异现象

D.能对各种刺激作出反应

3.“知否,知否?应是绿肥红瘦!”在这个美好的季节里,下列属于生命现象的是(

)。

A.流水潺潺

B.春雨绵绵

C.阳光灿烂

D.绿草如茵

4.“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”,诗词描写了鸟儿受到惊吓而飞起,说明生物能够(

)

A.进行生长和繁殖

B.发生遗传和变异

C.对刺激作出反应

D.排出体内的废物

5.影响沙漠绿洲分布的非生物因素主要是(

)。

A.阳光

B.温度

C.水

D.空气

6.蝉在夏天正午鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫。这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素是(

)

A.阳光

B.水

C.温度

D.空气

7.能够影响青青草原上羊群生活的生物因素有(

)

①草

②阳光

③空气

④狼

A.①②

B.③④

C.①④

D.②③

8.造礁珊瑚虫体内的虫黄藻为其提供氧气和有机物,而造礁珊瑚虫为虫黄藻提供二氧化碳和氮磷等无机盐。虫黄藻与造礁珊瑚虫之间的关系是(

)。

A.共生

B.竞争

C.捕食

D.寄生

9.沙漠中的仙人掌,扁平宽大的块茎可贮藏水分,刺状叶可减少水分的蒸腾散失,它说明了(

)

A.生物适应环境

B.生物影响环境

C.生物依赖环境

D.生物与环境无关

10.地衣是藻类与真菌的共生体,地衣既能从岩石中获取营养,又能分泌酸性物质腐蚀风化岩石,说明生物与环境的关系是(

)

A.生物适应环境

B.生物能适应和影响环境

C.生物依赖环境

D.生物与环境相互影响

11.袁隆平院士对人类的突出贡献是(

)

A.发现了抗生素

B.治理了环境污染

C.培育了试管婴儿

D.培育了高产水稻

12.用显微镜观察人的口腔上皮细胞临时装片时,如果物像不清晰应调节(

)

A.转换器

B.遮光器

C.粗准焦螺旋

D.细准焦螺旋

13.在使用显微镜的过程中,下列操作不能改变视野亮度的是(

)

A.更换物镜

B.调节光圈大小

C.移动玻片

D.翻转反光镜

14.安放好显微镜后,接着进行对光,下列对光操作中不属于必需步骤的是(

)。

A.更换目镜

B.调节光圈

C.转动反光镜

D.转动转换器

15.显微镜视野内出现一个小黑点,移动载玻片和转换物镜,小黑点仍然存在,则小黑点在(

)

A.目镜上

B.物镜上

C.盖玻片上

D.反光镜上

16.将写有字母p的载玻片放在低倍显微镜下观察,在视野中看到的物像是(

)

A.p

B.b

C.d

D.q

17.如图是光学显微镜的一组目镜(①和②)和物镜(③和④),以及观察到清晰物像时物镜与载玻片间的距离图示,为了观察到更多的细胞,目镜和物镜及它们与载玻片距离最为合适的是(

)

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

18.在实验设计中,不能作为对照的一组是(

)。

A.25

℃和0

℃

B.有空气和无空气

C.温度和水分

D.有光和无光

19.科学探究是探索生命的重要方法,“菊花的开放受温度影响吗?”属于科学探究的(

)

A.提出问题

B.作出假设

C.进行实验

D.得出结论

20.某小组在探究“蚯蚓的运动”的实验中,发现实验结果和其他小组的都不同。对此该小组应该(

)

A.放弃自己的实验结果,承认本组实验失败

B.在多次重复实验的基础上确认实验结果是否正确

C.立即修改实验结果以保持与其他小组一致

D.坚持本组的实验结果是完全正确的

二、非选择题(本题包括6大题,共60分)

21.(10分)下列各项分别表示了猫和鼠的部分生命现象,请分析它们属于生物的哪项基本特征。

A.适应环境

B.生长发育

C.遗传

D.变异

E.繁殖

(1)如图所示,一只母猫生下了三只小猫,这种现象属于___________(填序号,下同)。

(2)猫生猫,鼠生鼠,这种现象属于___________。

(3)小猫长成大猫,这种现象属于___________。

(4)一只花斑猫生下的同一胎中的三只小猫,毛色分别是黑色、白色、花斑色,这种现象属于___________。

(5)在夜晚,猫的瞳孔会放大,这种现象属于___________。

22.(9分)对分布在云南的西双版纳、黑龙江的漠河及江西的庐山三个地区的某种哺乳动物的测量结果如下表:

体长(mm)

耳长(mm)

体毛

A地区

695

65

浓密

B地区

540

86

正常

C地区

483

103

稀疏

根据测量的结果可以推测:

(1)A地区为_______,B地区为_______,C地区为_______。

(2)动物的耳朵长、体毛稀疏有利于_______;耳朵短、体毛浓密有利于_______;这说明生物具有与环境相适应的_______。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为_______,它是影响生物生活的_______。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明_______。

23.(8分)蚯蚓是常见的一种动物。请根据所学知识回答下列问题并完成后面的探究活动。探究蚯蚓在玻璃板和粗糙的纸上运动速度的快慢。

(1)提出的问题是:蚯蚓在玻璃板上比在粗糙的纸上运动的速度快吗?

(2)作出的假设是_____________。

(3)制订计划:取一条活的蚯蚓放在玻璃板上,观察它的运动,并测量它在2min里蠕动的距离。将这条蚯蚓放在粗糙的纸上,观察它的运动,也测量它在2min里蠕动的距离。如此进行3次,求出蚯蚓在玻璃板和糙纸上各自运动的平均距离。对比结果,得出结论。

(4)实施计划(按实验计划进行):在观察过程中,经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓的体表,使它的体表保持湿润。这是为了使蚯蚓能正常_________。

(5)预测结论是____________。

(6)实验后,应该如何处理蚯蚓?___________。

24.(8分)如图是生物实验室常用的实验器具,请把它们按各自的用途进行归类。

(1)属于观察器具的是__________;

(2)属于解剖器具的是__________;

(3)属于加热器具的是__________;

(4)属于通用器具的是__________。

25.(11分)请根据所学显微镜知识回答下列问题:

(1)甲图中,要使镜筒在较大范围内升降,则应旋转的部位是[⑦]________(填名称)。

(2)如果视野光线太暗,则应调节[](填序号)和⑥。

(3)图乙中,如果用低倍镜观察物体,那么应选择的一组镜头是________(填序号)。

(4)如果用高倍镜观察物体,那么物镜与载玻片的距离表示准确的是________(填序号)。

(5)如果显微镜视野中的物像偏左上方,要将其移至视野的中央,那么玻片应该向________移动。

26.(14分)下图,甲是制作番茄果肉细胞临时装片部分过程图,乙是显微镜的四个镜头,丙是番茄植株结构层次的概念图。请据图回答:

(1)甲图中制作临时装片的正确步骤是__(填字母)。步骤c过程滴加的液体是_____。

(2)观察时,若视野中出现较多气泡,是由于甲图中________(填字母)步骤操作不当引起的.为了看到更大的物像,应选用的镜头组合是__________(填乙图序号)。

(3)番茄果肉属于丙图结构层次中的______(填字母)。

(4)下图是显微镜下观察植物某组织时的视野,欲想更加仔细地观察结构2,应先将玻片向__移动,将结构2调至视野中央,再转动显微镜的[]___换用高倍镜。

答案以及解析

1.答案:C

解析:此题考查的知识点是生物的特征。解答时可以从生物的特征方面来切入。生物具有一下特征:1、生物的生活需要营养。2、生物能够进行呼吸。3、生物能排出体内产生的废物。4、生物能够对外界刺激作出反应。5、生物能够生长和繁殖。6、除病毒外,生物都是由细胞构成的。水、石头、珊瑚不是生物,因为水没有生命的基本特征;珊瑚是珊瑚虫的骨骼,不能够进行呼吸,不能排出体内产生的废物,也没有生殖、应激性等生命现象。故选:C。

2.答案:D

解析:在我国北方,梧桐树一到冬天就落叶,这是梧桐树对低温环境的刺激作出的反应。

3.答案:D

解析:流水潺潺、春雨绵绵、阳光灿烂等都不属于生命现象;绿草如茵体现了生物的生长现象,属于生命现象,符合题意。

4.答案:C

解析:“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”描写了鸟儿受到惊吓而飞起的景象,说明生物能够对外界的刺激作出一定的反应。

5.答案:C

解析:环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,包括同种和不同种的生物个体。沙漠干旱缺水,而水是生物体的主要组成分,水分影响生物的生长和发育,并决定陆生生物的分布。沙漠水分严重缺乏导致沙漠地区生物种类稀少。故选:C。

6.答案:C

解析:环境中影响生物生活和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。“蝉在夏天正午鸣叫得最厉害,而温度降低到24℃以下时,就停止鸣叫”。这一现象说明对蝉的生活习性有影响的环境因素是温度。故选:C。

7.答案:C

解析:非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等,生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所生物,②阳光、③空气属于影响羊群生活的非生物因素,①草、④狼属于生物,是影响草原上羊群生活的生物因素。

8.答案:A

解析:“虫黄藻通过光合作用为珊瑚虫提供有机物作为营养物质,珊瑚虫代谢产生的二氧化碳,无机盐等无机物,可以作为虫黄藻光合作用的原料”,因此珊瑚虫和虫黄藻二者之间的关系是共生。

故选:A。

生物和生物之间有着密切的联系。自然界中的每一种生物,都受到周围很多其他生物的影响。生物之间的联系有种内关系和种间关系。种内关系包括种内互助、种内斗争等。种间关系按性质包括两方面:一是种间互助性的相互关系,如原始合作、共栖、共生等;二是种间对抗性的相互关系,如寄生、捕食、竞争等。

解答此类题目的关键理解生物之间的相互关系。

9.答案:A

解析:适者生存,生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。仙人掌,扁平宽大的块茎可贮藏水分,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境。

10.答案:B

解析:生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存,生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等,地衣生活在岩石上,可以从岩石中得到所需要的营养物质,体现了生物适应环境,地衣又能够分泌地衣酸,对岩石有腐蚀风化作用,体现了生物影响环境。故选B。

11.答案:D

解析:袁隆平院土对人类的突出贡献是培育了高产水稻。

12.答案:D

解析:细准焦螺旋的作用是较小幅度的升降镜筒,使焦距更准确,调出更加清晰的物像。

13.答案:C

解析:更换高倍物镜,观察到的物像体积会变大,但视野会变窄,透光量减少,视野会变暗;更换低倍物镜,物像体积变小,视野变宽,透光量增多,视野会变亮,A不符合题意。改变光圈的大小和翻转反光镜都可以改变视野的亮度,B、D不符合题意。移动玻片,只会改变物像在视野中的位置,C符合题意。

14.答案:A

解析:显微镜在对光时的步骤如下:转动转换器,使低倍物镜对准通光孔;转动遮光器,使遮光器上的光圈对准通光孔;左眼注视目镜,同时用两手转动反光镜,将光线反射到镜筒里,使视野均匀白亮。所以A符合题意。

15.答案:A

解析:用显微镜进行观察时,视野中出现了黑点,黑点的位置只有三种可能:目镜、物镜或玻片标本。移动载玻片和转换物镜,小黑点仍然存在,说明黑点在目镜上。

16.答案:C

解析:显微镜成倒立的像。“倒立”不是相反,是旋转180度后得到的像。即上下相反、左右相反。“p”旋转180度后得到的是“d”。故选:C。

17.答案:B

解析:目镜越长放大倍数越小;物镜越短放大倍数越小,看清物像时物镜与载玻片的距离越大;显微镜的放大倍数越小,视野越大,看到的细胞数目越多,故选B。

18.答案:C

解析:唯一变量是指影响实验的某一个方面的因素,如水分的有无、光照的有无、空气的有无,温度的高低、湿润与干燥等等。温度和水分是影响实验的两个不同的因素。故选:C。

19.答案:A

解析:科学探究的步骤通常包括提出问题、作出假设、实验、得出结论和表达交流等方面。题中“菊花的开放受温度影响吗?”属于科学探究中的提出问题。

20.答案:B

解析:在科学探究过程中,如果本组的实验结果与其他小组的不同,需要进行重复实验,在多次重复实验的基础上确认实验结果是否正确,不能随意改动实验结果。

21.答案:(1)E;(2)C;(3)B;(4)D;(5)A

解析:(1)生物能够进行繁殖,母猫生下小猫,这种现象属于繁殖。

(2)猫的后代还是猫,鼠的后代还是鼠,体现了亲代与子代之间的相似性,这种现象属于遗传。

(3)生物能生长,小猫长成大猫属于生长发育。

(4)变异指的是亲代和子代个体特征之间的差异,一只花斑猫生下的同一胎中的三只小猫的毛色存在差异,这就属于变异现象。

(5)在夜晚,猫的瞳孔会放大,有利于光线进入瞳孔,使猫看清物体,这属于生物对环境变化的适应。

22.答案:(1)黑龙江的漠河;江西的庐山;云南的西双版纳

(2)散热;保温;形态结构

(3)温度;非生物因素

(4)生物对环境的适应具有相对性

解析:(1)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(2)从测量结果看,A地区哺乳动物体长最长,耳长最短,体毛浓密,有利于保温,适于生活在严寒地区;可以判定A地区是黑龙江的漠河。B地区的哺乳动物耳长的长度中等、体毛的疏密正常,适于生活在温带地区;可以判定B地区是江西的庐山。C地区的哺乳动物耳长最长、体毛稀疏,这种结构特点有利于散热,适于生活在热带地区;可以判定C地区是云南的西双版纳。以上说明生物具有与环境相适应的形态结构。

(3)对这三个地区的哺乳动物外部形态起作用的因素为温度;温度属于非生物因素。

(4)动物具有与外界环境相似的体色,虽然可以有效地逃避一些猛兽的捕食,但难以躲避嗅觉灵敏的猛兽的袭击,这种现象说明生物对环境的适应具有相对性。

23.答案:(2)蚯蚓在玻璃板上没有/有在粗糙的纸上运动的速度快

(4)呼吸

(5)蚯蚓在玻璃板上没有在粗糙的纸上运动的速度快

(6)放回原来的生活环境/放回土壤里面

解析:(2)根据提出的问题作出假设:蚯蚓在玻璃板上没有/有在粗糙的纸上运动的速度快。

(4)蚯蚓靠湿润的体壁呼吸,在观察过程中,应经常用浸水的湿棉球轻擦蚯蚓,使其体表保持湿润,这样就能保证蚯蚓的正常呼吸。

(5)蚯蚓的运动是依靠纵、环肌的交互舒缩及体表刚毛的配合而完成的。当蚯蚓前进时,身体后部的刚毛固定不动,这时环肌收缩,纵肌舒张,身体就向前伸,接着身体前端的刚毛钉入土内不动,这时纵肌收缩、环肌舒张,身体向前缩短而前进。蚯蚓是通过身体肌肉的伸缩和刚毛的配合运动的,在玻璃上,刚毛无法固定和支撑身体,在粗糙的纸上,刚毛能固定和支撑身体。故预测结论是:蚯蚓在粗糙的纸上比在玻璃板上运动的速度快。

(6)动物是人类的朋友,我们需要爱护动物,保护动物。因此,实验完成后,应放回土壤里面(或放回其原先的生活环境中)。

24.答案:(1)放大镜

(2)镊子、解剖针、刀片

(3)三脚架、石棉网、酒精灯

(4)滴管、烧杯、滴瓶、培养皿

解析:(1)放大镜属于观察器具。

(2)实验室中属于解剖器具的是镊子、解剖针、刀片。

(3)实验室中对物质进行加热时常用到的器具有:酒精灯、石棉网、三脚架。

(4)通用器具有烧杯、试管、培养皿、滴管、药匙、滴瓶等。

25.答案:(1)粗准焦螺旋

(2)⑤

(3)A、D

(4)C

(5)左上方

解析:(1)⑦粗准焦螺旋能较大幅度地升降镜筒;⑧细准焦螺旋能较小幅度地升降镜筒。(2)如果视野光线太暗,应调节⑤遮光器和⑥反光镜。

(3)目镜越长放大倍数越小,物镜越短放大倍数越小,因此如果用低倍镜观察物体,应选择的一组镜头是A长目镜和D短物镜。

(4)如果用高倍镜观察物体,那么物镜与载玻片的距离表示准确的是C。

(5)在显微镜下的像是上下、左右均颠倒的物像,所以玻片标本的移动方向正好与物像的移动方向相反。要把位于视野左上方的物像移至视野中央,玻片应向左上方移动。

26.答案:(1).

cdba

;清水

(2).

a

;②③

(3).

A

(4).

左

;转换器

解析:

制作临时装片的步骤包括:擦、滴、撕(刮)、展(涂)、盖、染。

(1)甲图中,a是盖、b是涂、c是滴、d是取,故甲图中制作临时装片的正确步骤是c→d→b→a;制作植物细胞临时装片在载坡片上滴加的是清水。

(2)盖盖玻片时,让盖玻片一边先接触载玻片上水滴的边沿,然后慢慢放下,以免产生气泡;若视野中出现较多气泡,是由于甲图中a步骤操作不当引起的。显微镜的放大倍数是物镜放大倍数和目镜放大倍数之积,①②是目镜,③④为物镜,所以要看到更大的物像,应选用的镜头组合是②③。

(3)番茄果肉属于营养组织,组织进一步形成器官,器官构成植物体,所以丙图中A为组织、B为器官,番茄果肉属于营养组织,属于丙图结构层次中的A。

(4)显微镜观察植物某组织时的视野,欲想更加仔细地观察结构2,应先将玻片向左移动,将结构2调至视野中央,再转动显微镜的②转换器换用高倍镜。