2022届新高考历史一轮复习纲要下册 第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变单元达标检测(提升卷)(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2022届新高考历史一轮复习纲要下册 第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变单元达标检测(提升卷)(word版含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 612.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第七单元

两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

(提升卷)

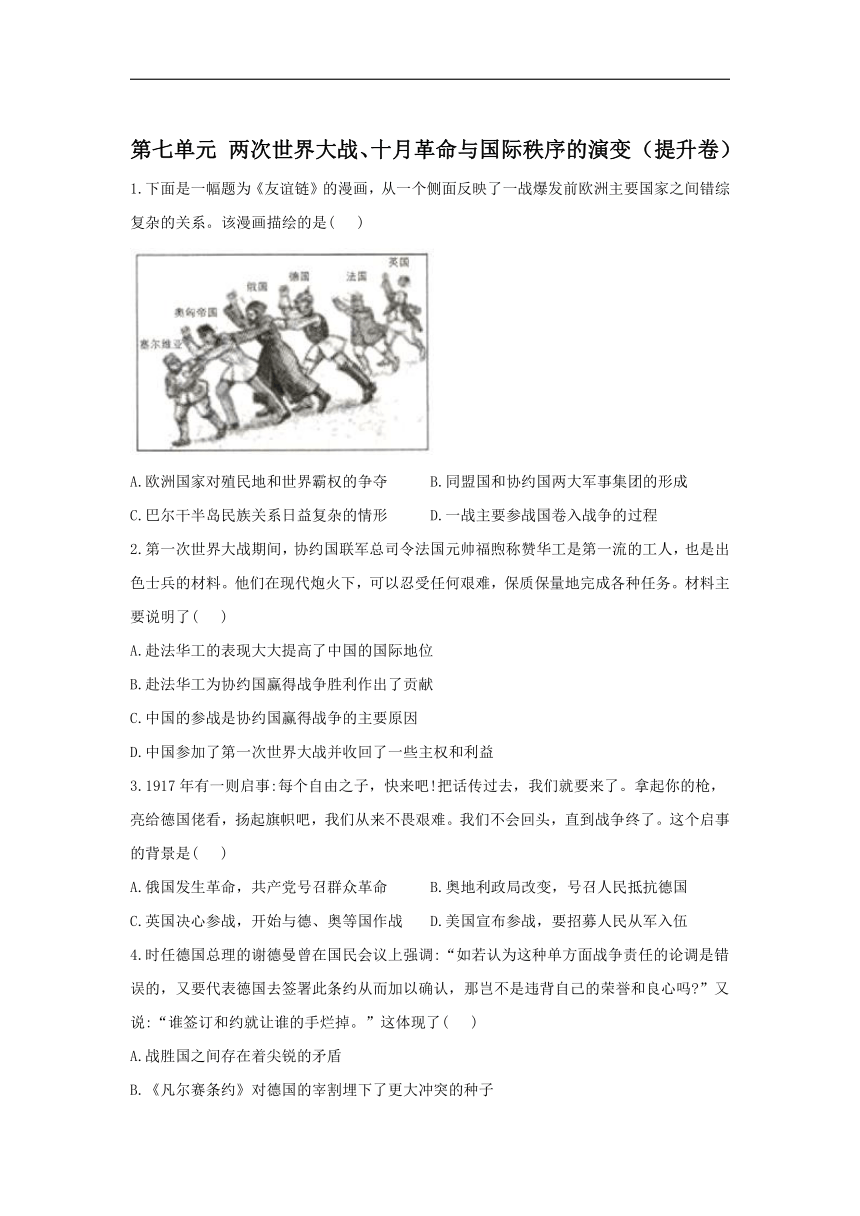

1.下面是一幅题为《友谊链》的漫画,从一个侧面反映了一战爆发前欧洲主要国家之间错综复杂的关系。该漫画描绘的是(

)

A.欧洲国家对殖民地和世界霸权的争夺

B.同盟国和协约国两大军事集团的形成

C.巴尔干半岛民族关系日益复杂的情形

D.一战主要参战国卷入战争的过程

2.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务。材料主要说明了(

)

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争的主要原因

D.中国参加了第一次世界大战并收回了一些主权和利益

3.1917年有一则启事:每个自由之子,快来吧!把话传过去,我们就要来了。拿起你的枪,亮给德国佬看,扬起旗帜吧,我们从来不畏艰难。我们不会回头,直到战争终了。这个启事的背景是(

)

A.俄国发生革命,共产党号召群众革命

B.奥地利政局改变,号召人民抵抗德国

C.英国决心参战,开始与德、奥等国作战

D.美国宣布参战,要招募人民从军入伍

4.时任德国总理的谢德曼曾在国民会议上强调:“如若认为这种单方面战争责任的论调是错误的,又要代表德国去签署此条约从而加以确认,那岂不是违背自己的荣誉和良心吗?”又说:“谁签订和约就让谁的手烂掉。”这体现了(

)

A.战胜国之间存在着尖锐的矛盾

B.《凡尔赛条约》对德国的宰割埋下了更大冲突的种子

C.协约国与苏俄之间矛盾重重

D.殖民地、半殖民地独立运动风起云涌

5.有一种观点认为,粗看第一次世界大战后的全球,它显示出的变化相当少,欧洲的霸权比大战前更完整。但实际上,从全球史观来看,第一次世界大战的主要意义恰恰在于它开始削弱了欧洲的霸权。粗看第一次世界大战后“欧洲的霸权比大战前更完整”的主要依据是(

)。

A.凡尔赛—华盛顿体系以欧洲为中心

B.国际联盟由英法操纵

C.欧洲的帝国主义阵营更巩固

D.欧洲的海外殖民体系进一步扩大

6.据统计,俄国二月革命时,社会革命党有80万党员,孟什维克有20万党员。布尔什维克党到1917年4月仅有8万党员,那时列宁等布尔什维克党的领导人有的在国外,有的在流放地,布尔什维克党处于群龙无首的状态。这种情形导致二月革命后(

)

A.布尔什维克党实施了“战时共产主义”政策

B.资产阶级临时政府居于国家的领导地位

C.无产阶级政党暴力夺权十分迫切

D.政党纷争,使俄国沙皇专制制度得以延续

7.《和平法令》是俄国十月革命胜利后苏维埃政权关于对外政策的纲领性文件。列宁在《关于和平问题的报告》中宣布,“我们应当帮助各国人民干预战争与和平的问题”。当时,列宁意在(

)

A.用革命手段推翻沙皇专制政府

B.使工人阶级掌握全部政治权力

C.以和平方式结束帝国主义战争

D.以革命战争维护苏维埃政权

8.1920年,苏维埃政府撤销了人民银行,职工可以免费从国营和合作社分配点凭证领取食品、日用品和燃料,经济生活几乎完全实物化。苏维埃政府的做法(

)

A.得到下层民众的普遍赞同

B.服务于特殊时期经济需要

C.加速了反法西斯战争胜利

D.导致当时国内的局势失控

9.从1954到1958年,苏联政府投资67亿卢布,动员数十万志愿者,共开垦荒地四千多万公顷,同期全国粮食产量增长50%以上,其中的三分之一就是由这些新开垦的土地提供的。据此可知当时苏联(

)

A.解决了经济结构不平衡的问题

B.成为世界粮食出口大国

C.成功摆脱了斯大林模式的束缚

D.经济改革侧重农业领域

10.积累率是积累基金在国民收入使用总额中所占的比重。“一五”计划前,苏联的积累率为19%,“一五”计划后提高到了

33%。当时主要资本主义国家的积累率为15%。这反映出“斯大林模

式”下(

)

A.高度集中的管理体制不利于生产发展

B.工业化加速是以牺牲农业为代价的

C.单一的公有制体制阻碍了生产发展

D.工业化加速的同时忽视了改善民生

11.有人这样描写甘地:“他有宗教家仁厚的胸怀,革命家雄浑的魅力,凭着一把盐,几部纺织机……成为顶天立地的‘圣雄’。”下列属于“凭着一把盐”这一历史事件影响的是(

)

A.英国殖民当局继续高压统治印度而制造了阿姆利则惨案

B.英国殖民当局被迫改变策略后甘地停止不合作运动

C.英国首相随后派出使节同甘地等商谈印度自治问题

D.使非暴力不合作运动开始发展为全国性的抗英运动

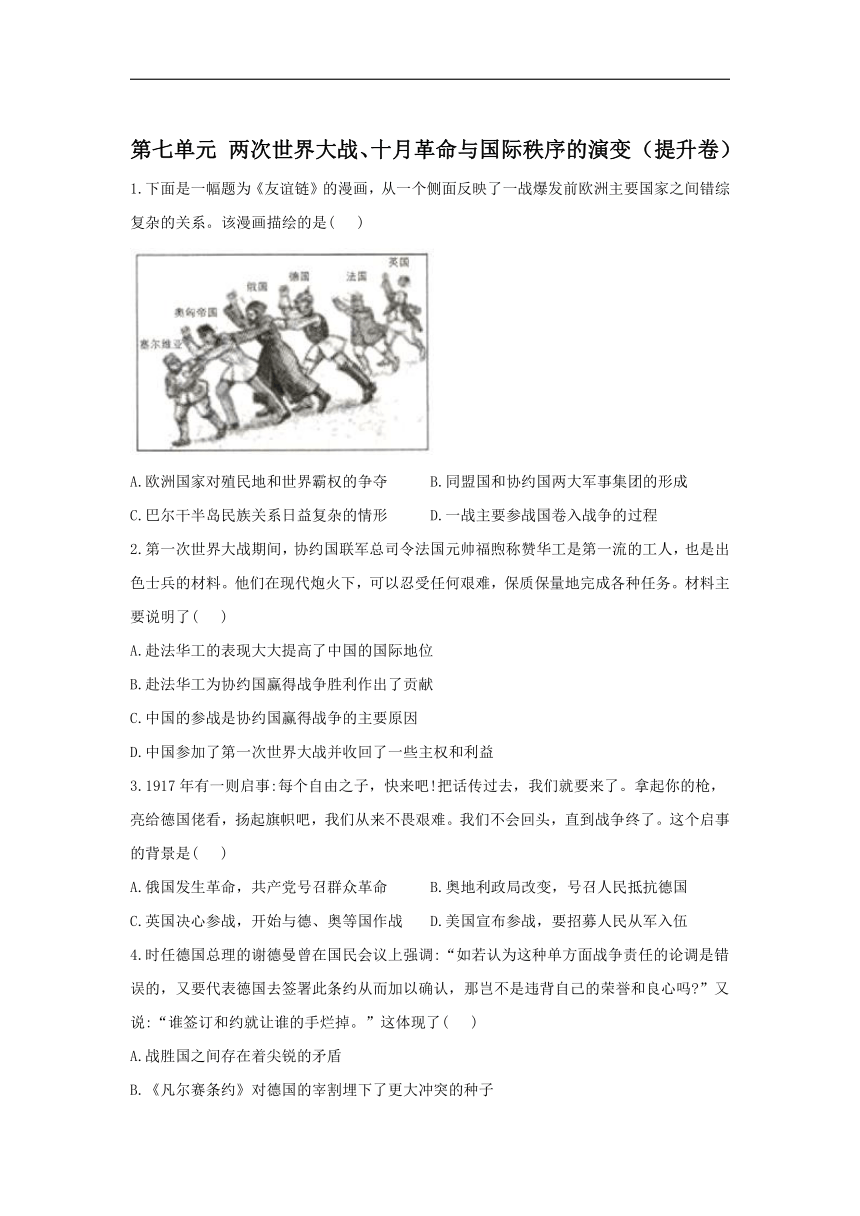

12.以下几个人物的共同点是(

)

A.都为各自国家的独立和发展做出了贡献

B.在非暴力不合作运动中发挥了重要的作用

C.都进行了资产阶级改革

D.都是无产阶级领导的民族解放运动

13.20世纪30年代德、日法西斯势力上台,第二次世界大战的欧亚战争策源地形成,德、日法西斯专政建立过程的相同点是(

)

A.利用经济危机引发的政治危机

B.依靠军部法西斯势力

C.依靠法西斯政党夺取政权

D.取缔纳粹党以外的一切政党,建立独裁统治

14.从1935年开始,罗斯福不顾垄断资本巨富的反对,陆续颁布了许多法令,如1935年颁发《银行法》,1936年颁布《商船法令》,1938年颁布《民用航空法》等,深入到各个行业,以限制少数垄断集团为所欲为,危害国计民生。这些举措(

)

A.体现出政府干预经济的原则

B.表明罗斯福在维护工人利益

C.意在全面改革资本主义制度

D.说明垄断资本干涉国家政权

15.1937年10月5日,罗斯福针对日本发动的“七七事变”发表了著名的“隔离演说”,宣称“爱好和平的国家必须齐心协力,反对那些正在造成国际无政府主义状态和不稳定局势的……行为”;同时他又表示要“采取一切可行的措施去防止卷入战争”。这说明(

)

A.美国外交深受历史传统影响

B.美国放弃中立维护在华利益

C.日本侵华行为遭到国际社会强烈谴责

D.美国积极倡导组建世界反法西斯同盟

16.形势在1942年底开始发生变化,11月间一支英美联军在德怀特?艾森豪威尔将军指挥下,以迄今规模最大的水陆两栖作战方式,突然攻入并控制法国人占有的阿尔及利亚和摩洛哥。这一次作战后(

)

A.北非战场的形势发生了转折

B.直接导致法西斯轴心国开始瓦解

C.北非德意军队陷于两线夹击中

D.英美军队在欧洲开辟了第二战场

17.阅读材料,回答问题。

材料一

在战后,亚洲国家对西方列强集体失望。英国没有兑现印度期待的自治。反而变本加厉,加深了印度的殖民枷锁。这导致甘地等印度精英从支持英国参战变成了一个不折不扣的民族主义者,开始推动印度独立。……比之外,一战使得亚洲的知识分子们经历了期望和失望,也让他们开始反思西方文明。亚洲人到底还要不要向西方学习?还是要自己另起炉灶?亚洲的价值和未来的归宿是怎么样的?

——摘编自徐国琦《亚洲为什么要重新审视一战的历史?》

材料二

1942年2月,蒋介石访问印度,目的之一是调和英国殖民地当局和印度独立势力的对立情绪,以便英国整合印度人力物力全力对抗法西斯。“彼受英人统治之苦痛而演成今日铁石心肠,无论任何革命热忱,亦不能转移其忍心之毫末。余对其观念之综论,彼惟知爱印度有印度……乃印度哲学与传统精神所造成。只知忍痛而毫无热忱,实非革命首领之特性。余乃断言印度革命之不易成功也。”

——摘编自《<蒋介石访问印度内幕>蒋介石日记》

(1)根据材料一,结合所学,简述一战结束后英国对印度加深“殖民枷锁"及甘地演变为“民族主义者”的表现。指出甘地在对西方文明反思的基础上提出的经济主张。

(2)根据材料二,结合所学,用史实说明“英国与印度独立势力的对立”,并概括蒋介石对甘地的印象。

18.阅读材料,回答问题。

材料一

靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的……

——《列宁全集》第三十九卷

丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》中曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。

材料二

1943~1945年,美、英、苏三国首脑相继在开罗、德黑兰、雅尔塔和波茨坦召开会议,缔结条约和协定,建立了战后国际秩序,史称“雅尔塔体系”。在这一体系下以美、苏两国为代表在政治、经济和军事上既进行了成功的合作,同时又展开了激烈的对抗,20世纪80年代末到90年代初,雅尔塔体系最终瓦解。

材料三

二战后国际关系格局演变的时序示意图:

完成下列要求:

根据材料一和所学知识,简要说明你对凡尔赛体系的认识。

根据材料二和所学知识,指出雅尔塔体系瓦解的标志,并对雅尔塔体系进行简要评价。

(3)根据材料三和所学知识,概括二战后国际格局演变的主要历程。

答案以及解析

1.答案:D

解析:本题考查帝国主义与大战的酝酿。根据漫画中奥匈帝国打击塞尔维亚,结合所学可知,1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇被塞尔维亚青年普林西普枪杀,1914年7月28日,奥匈帝国向塞尔维亚宣战,成为第一次世界大战的导火线,之后,俄国、德国、法国、英国等纷纷参与到战争中来,故D正确;漫画信息无法体现欧洲国家对殖民地的“争夺”,排除A;漫画无法体现同盟国和协约国两大军事集团的形成,排除B;漫画信息无法体现巴尔干半岛民族关系复杂,排除C。

2.答案:B

解析:从材料中华工在第一次世界大战中的贡献及联军总司令法国元帅福煦对华工的高度评价,可看出华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献,B项正确。

3.答案:D

解析:从“亮给德国佬看”可知,该国参加了协约国对德国作战,从时间1917年可知,这是美国宣布参战,招募人民从军入伍,D项正确。

4.答案:B

解析:材料“如若认为这种单方面战争责任的论调是错误的,又要代表德国去签署此条约从而加以确认,那岂不是违背自己的荣誉和良心吗”体现的是德国人不认可《凡尔赛条约》,可见《凡尔赛条约》对德国的过分宰割埋下了更大冲突的种子,故选B项。材料强调的是战胜国和战败国之间的矛盾,排除A项。材料未涉及协约国和苏俄之间的矛盾,排除C项。D项说法与材料无关,排除。

5.答案:A

解析:十月革命后俄国退出帝国主义阵营,所以欧洲的帝国主义阵营缩小,排除C项。海外殖民体系受到战后民族解放运动的冲击,排除D项。A项包含B项,故选A项。

6.答案:B

解析:本题考查二月革命后两个政权并存的局面。根据所学,十月革命胜利后,为应对境内外干涉势力,苏俄实行“战时共产主义”政策,故A项错误;根据所学并结合材料“布尔什维克党处于群龙无首的状态”,可知二月革命后布尔什维克党不占优势,无力推翻资产阶级临时政府,出现两个政权并存的局面,工兵代表苏维埃承认资产阶级临时政府,资产阶级临时政府居于国家的领导地位,故B项正确;根据所学,七月流血事件后,布尔什维克党才制定了武装起义的方针,故C项错误;根据所学可知,二月革命结束了俄国的沙皇专制制度,故D项错误。

7.答案:C

解析:本题考查十月革命后苏俄巩固政权的措施。1917年3月(俄历二月),二月革命爆发,沙皇专制政府被推翻,故A项错误;B项与材料“帮助各国人民干预战争与和平的问题”不符,故B项错误;据材料“帮助各国人民干预战争与和平的问题”可知,列宁希望以和平方式结束帝国主义战争,故C项正确;D项与材料主旨不符,故D项错误。

8.答案:B

解析:本题考查“战时共产主义”政策。根据“1920年”“经济生活几乎完全实物化”可知,材料论述的是苏俄推行的“战时共产主义”政策,结合所学可知这一政策的实行目的是应对严峻的国内外局势,故选B项;“普遍赞同”与史实不符,排除A项;反法西斯战争与“1920年”不符,排除C项;“战时共产主义”政策在一定时期内稳定了国内的政治局势,排除D项。

9.答案:D

10.答案:D

解析:本题考查“斯大林模式”。材料反映出苏联当时的积累率

过高,即国民收入中用于扩大再生产的部分占比大,而用于人民生活

消费的部分占比小,体现的是“斯大林模式”下注重高积累而忽视了改善民生的问题,D项符合题意;材料反映的是高积累而非高度集中的管理体制,A项不符合题意,排除;材料反映的是忽视民生而非牺牲农业,B项不符题意,排除;材料反映的是高积累而非单一的公有制体制阻碍了生产发展,C项不符题意,排除。

11.答案:B

解析:本题考查亚非拉的民族民主运动。材料中“凭着一把盐”是指1930年的“向食盐进军”这一历史事件,其最终迫使英国殖民当局改变策略,释放了甘地,撤了取缔国大党的禁令,甘地也改变了不合作的态度,故B项正确:阿姆利则惨案发生在1919年,故A项错误;英国首相派出使节同甘地商谈自治问题是在二战期间,故C项错误;非暴力不合作运动没有发展为全国性的抗英运动,故D项错误。

12.答案:A

解析:本题主要考查亚非拉民族解放运动的领导人。根据所学知识可知,甘地领导了印度的非暴力不合作运动;扎格鲁尔领导了埃及的民族独立运动;桑地诺领导尼加拉瓜人民反抗美国占领军;卡德纳斯参加了墨西哥革命,并领导了墨西哥改革。四人都为各自国家的独立和发展做出了贡献,故A项正确;B,C,D三项不属于四个人物的共同点,故排除。

13.答案:A

解析:B项是日本法西斯专政的特点,C、D两项是德国法西斯专政的特点,A项为两国的共同点。

14.答案:A

解析:本题考查罗斯福新政的措施。材料“罗斯福……颁布了许多法令……以限制少数垄断集团为所欲为”体现出政府干预经济的原则,故选A项;材料中提及“国计民生”,说明这些举措不只维护工人阶级的利益,排除B项;结合所学,罗斯福新政对资本主义制度只是作出调整,没有进行全面改革,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

15.答案:A

解析:罗斯福的“隔离演说”表明,美国有反对日本法西斯的想法,但受传统的孤立主义政策的影响,又不想卷入战争,反映出当时美国外交受到了历史传统的影响。B项说法不符己合史实;C项中的“国际社会强烈谴责”在材料中无从体现;1941年天平洋战争爆发后,美国才积极倡导建立世界反法西斯同盟。此题考查的核心素养有时空观念、史料实证、历史解释。

16.答案:C

解析:本题考查第二次世界大战。北非战场的转折点是1942年10月阿拉曼战役,为空军配合陆军作战,故A项错误;1943年意大利的投降导致法西斯轴心国开始瓦解,故B项错误;材料中时间为1942年底、地点为阿尔及利亚和摩洛哥,作战方式为水陆两栖,由所学可知这次战役使北非德意军队陷于两线夹击中,故C项正确;1944年诺曼底登陆开辟了欧洲第二战场,故D项错误。

17.答案:

(1)枷锁:继续制造种姓矛盾:采用镇压和欺骗相结合的两面策略:颁布损害印度人民权利的法案。

民族主义:发动文明不服从运动、开展广泛的不合作运动经济主张:复兴手纺车(回到纺车去)开展家庭纺织运动

(2)史实:丘吉尔为取得印度的支持,派使节同甘地商谈战后自治问题。甘地明确提出了“英国退出印度”的主张,再次发出不合作的号召。

印象:坚持谋求印度独立,坚持不向英国让步:爱国:其思想深受印度哲学与传统精神的影响没有革命领袖的风范:没有顾全反法西斯大局:其非暴力方法不能使印度革命获得成功。

18.答案:(1)认识:凡尔赛体系是一战后战胜国以强权政治原则建立的不平等的国际秩序,是建立在战胜国对战败国的宰割基础之上的;它激化了战胜国与战败国之间的矛盾,激起了战败国的仇恨和复仇情绪,为新的国际冲突埋下了祸根。

(2)标志:东欧剧变和苏联解体。

评价:积极作用:雅尔塔体系以建立和维护世界和平为目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作,在打败法西斯赢得二战胜利、战后处置法西斯、维护世界和平和推动各国民族独立等方面起到积极作用。

消极作用:它也是大国实力对比和互相妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益。

(3)历程:由美苏“冷战”的两极格局的建立,到两极格局的解体;多极化趋势出现并持续发展,美国、日本、欧盟、俄罗斯、中国和广大发展中国家成为推动多极化的重要力量。

两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

(提升卷)

1.下面是一幅题为《友谊链》的漫画,从一个侧面反映了一战爆发前欧洲主要国家之间错综复杂的关系。该漫画描绘的是(

)

A.欧洲国家对殖民地和世界霸权的争夺

B.同盟国和协约国两大军事集团的形成

C.巴尔干半岛民族关系日益复杂的情形

D.一战主要参战国卷入战争的过程

2.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务。材料主要说明了(

)

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争的主要原因

D.中国参加了第一次世界大战并收回了一些主权和利益

3.1917年有一则启事:每个自由之子,快来吧!把话传过去,我们就要来了。拿起你的枪,亮给德国佬看,扬起旗帜吧,我们从来不畏艰难。我们不会回头,直到战争终了。这个启事的背景是(

)

A.俄国发生革命,共产党号召群众革命

B.奥地利政局改变,号召人民抵抗德国

C.英国决心参战,开始与德、奥等国作战

D.美国宣布参战,要招募人民从军入伍

4.时任德国总理的谢德曼曾在国民会议上强调:“如若认为这种单方面战争责任的论调是错误的,又要代表德国去签署此条约从而加以确认,那岂不是违背自己的荣誉和良心吗?”又说:“谁签订和约就让谁的手烂掉。”这体现了(

)

A.战胜国之间存在着尖锐的矛盾

B.《凡尔赛条约》对德国的宰割埋下了更大冲突的种子

C.协约国与苏俄之间矛盾重重

D.殖民地、半殖民地独立运动风起云涌

5.有一种观点认为,粗看第一次世界大战后的全球,它显示出的变化相当少,欧洲的霸权比大战前更完整。但实际上,从全球史观来看,第一次世界大战的主要意义恰恰在于它开始削弱了欧洲的霸权。粗看第一次世界大战后“欧洲的霸权比大战前更完整”的主要依据是(

)。

A.凡尔赛—华盛顿体系以欧洲为中心

B.国际联盟由英法操纵

C.欧洲的帝国主义阵营更巩固

D.欧洲的海外殖民体系进一步扩大

6.据统计,俄国二月革命时,社会革命党有80万党员,孟什维克有20万党员。布尔什维克党到1917年4月仅有8万党员,那时列宁等布尔什维克党的领导人有的在国外,有的在流放地,布尔什维克党处于群龙无首的状态。这种情形导致二月革命后(

)

A.布尔什维克党实施了“战时共产主义”政策

B.资产阶级临时政府居于国家的领导地位

C.无产阶级政党暴力夺权十分迫切

D.政党纷争,使俄国沙皇专制制度得以延续

7.《和平法令》是俄国十月革命胜利后苏维埃政权关于对外政策的纲领性文件。列宁在《关于和平问题的报告》中宣布,“我们应当帮助各国人民干预战争与和平的问题”。当时,列宁意在(

)

A.用革命手段推翻沙皇专制政府

B.使工人阶级掌握全部政治权力

C.以和平方式结束帝国主义战争

D.以革命战争维护苏维埃政权

8.1920年,苏维埃政府撤销了人民银行,职工可以免费从国营和合作社分配点凭证领取食品、日用品和燃料,经济生活几乎完全实物化。苏维埃政府的做法(

)

A.得到下层民众的普遍赞同

B.服务于特殊时期经济需要

C.加速了反法西斯战争胜利

D.导致当时国内的局势失控

9.从1954到1958年,苏联政府投资67亿卢布,动员数十万志愿者,共开垦荒地四千多万公顷,同期全国粮食产量增长50%以上,其中的三分之一就是由这些新开垦的土地提供的。据此可知当时苏联(

)

A.解决了经济结构不平衡的问题

B.成为世界粮食出口大国

C.成功摆脱了斯大林模式的束缚

D.经济改革侧重农业领域

10.积累率是积累基金在国民收入使用总额中所占的比重。“一五”计划前,苏联的积累率为19%,“一五”计划后提高到了

33%。当时主要资本主义国家的积累率为15%。这反映出“斯大林模

式”下(

)

A.高度集中的管理体制不利于生产发展

B.工业化加速是以牺牲农业为代价的

C.单一的公有制体制阻碍了生产发展

D.工业化加速的同时忽视了改善民生

11.有人这样描写甘地:“他有宗教家仁厚的胸怀,革命家雄浑的魅力,凭着一把盐,几部纺织机……成为顶天立地的‘圣雄’。”下列属于“凭着一把盐”这一历史事件影响的是(

)

A.英国殖民当局继续高压统治印度而制造了阿姆利则惨案

B.英国殖民当局被迫改变策略后甘地停止不合作运动

C.英国首相随后派出使节同甘地等商谈印度自治问题

D.使非暴力不合作运动开始发展为全国性的抗英运动

12.以下几个人物的共同点是(

)

A.都为各自国家的独立和发展做出了贡献

B.在非暴力不合作运动中发挥了重要的作用

C.都进行了资产阶级改革

D.都是无产阶级领导的民族解放运动

13.20世纪30年代德、日法西斯势力上台,第二次世界大战的欧亚战争策源地形成,德、日法西斯专政建立过程的相同点是(

)

A.利用经济危机引发的政治危机

B.依靠军部法西斯势力

C.依靠法西斯政党夺取政权

D.取缔纳粹党以外的一切政党,建立独裁统治

14.从1935年开始,罗斯福不顾垄断资本巨富的反对,陆续颁布了许多法令,如1935年颁发《银行法》,1936年颁布《商船法令》,1938年颁布《民用航空法》等,深入到各个行业,以限制少数垄断集团为所欲为,危害国计民生。这些举措(

)

A.体现出政府干预经济的原则

B.表明罗斯福在维护工人利益

C.意在全面改革资本主义制度

D.说明垄断资本干涉国家政权

15.1937年10月5日,罗斯福针对日本发动的“七七事变”发表了著名的“隔离演说”,宣称“爱好和平的国家必须齐心协力,反对那些正在造成国际无政府主义状态和不稳定局势的……行为”;同时他又表示要“采取一切可行的措施去防止卷入战争”。这说明(

)

A.美国外交深受历史传统影响

B.美国放弃中立维护在华利益

C.日本侵华行为遭到国际社会强烈谴责

D.美国积极倡导组建世界反法西斯同盟

16.形势在1942年底开始发生变化,11月间一支英美联军在德怀特?艾森豪威尔将军指挥下,以迄今规模最大的水陆两栖作战方式,突然攻入并控制法国人占有的阿尔及利亚和摩洛哥。这一次作战后(

)

A.北非战场的形势发生了转折

B.直接导致法西斯轴心国开始瓦解

C.北非德意军队陷于两线夹击中

D.英美军队在欧洲开辟了第二战场

17.阅读材料,回答问题。

材料一

在战后,亚洲国家对西方列强集体失望。英国没有兑现印度期待的自治。反而变本加厉,加深了印度的殖民枷锁。这导致甘地等印度精英从支持英国参战变成了一个不折不扣的民族主义者,开始推动印度独立。……比之外,一战使得亚洲的知识分子们经历了期望和失望,也让他们开始反思西方文明。亚洲人到底还要不要向西方学习?还是要自己另起炉灶?亚洲的价值和未来的归宿是怎么样的?

——摘编自徐国琦《亚洲为什么要重新审视一战的历史?》

材料二

1942年2月,蒋介石访问印度,目的之一是调和英国殖民地当局和印度独立势力的对立情绪,以便英国整合印度人力物力全力对抗法西斯。“彼受英人统治之苦痛而演成今日铁石心肠,无论任何革命热忱,亦不能转移其忍心之毫末。余对其观念之综论,彼惟知爱印度有印度……乃印度哲学与传统精神所造成。只知忍痛而毫无热忱,实非革命首领之特性。余乃断言印度革命之不易成功也。”

——摘编自《<蒋介石访问印度内幕>蒋介石日记》

(1)根据材料一,结合所学,简述一战结束后英国对印度加深“殖民枷锁"及甘地演变为“民族主义者”的表现。指出甘地在对西方文明反思的基础上提出的经济主张。

(2)根据材料二,结合所学,用史实说明“英国与印度独立势力的对立”,并概括蒋介石对甘地的印象。

18.阅读材料,回答问题。

材料一

靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的……

——《列宁全集》第三十九卷

丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》中曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。

材料二

1943~1945年,美、英、苏三国首脑相继在开罗、德黑兰、雅尔塔和波茨坦召开会议,缔结条约和协定,建立了战后国际秩序,史称“雅尔塔体系”。在这一体系下以美、苏两国为代表在政治、经济和军事上既进行了成功的合作,同时又展开了激烈的对抗,20世纪80年代末到90年代初,雅尔塔体系最终瓦解。

材料三

二战后国际关系格局演变的时序示意图:

完成下列要求:

根据材料一和所学知识,简要说明你对凡尔赛体系的认识。

根据材料二和所学知识,指出雅尔塔体系瓦解的标志,并对雅尔塔体系进行简要评价。

(3)根据材料三和所学知识,概括二战后国际格局演变的主要历程。

答案以及解析

1.答案:D

解析:本题考查帝国主义与大战的酝酿。根据漫画中奥匈帝国打击塞尔维亚,结合所学可知,1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇被塞尔维亚青年普林西普枪杀,1914年7月28日,奥匈帝国向塞尔维亚宣战,成为第一次世界大战的导火线,之后,俄国、德国、法国、英国等纷纷参与到战争中来,故D正确;漫画信息无法体现欧洲国家对殖民地的“争夺”,排除A;漫画无法体现同盟国和协约国两大军事集团的形成,排除B;漫画信息无法体现巴尔干半岛民族关系复杂,排除C。

2.答案:B

解析:从材料中华工在第一次世界大战中的贡献及联军总司令法国元帅福煦对华工的高度评价,可看出华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献,B项正确。

3.答案:D

解析:从“亮给德国佬看”可知,该国参加了协约国对德国作战,从时间1917年可知,这是美国宣布参战,招募人民从军入伍,D项正确。

4.答案:B

解析:材料“如若认为这种单方面战争责任的论调是错误的,又要代表德国去签署此条约从而加以确认,那岂不是违背自己的荣誉和良心吗”体现的是德国人不认可《凡尔赛条约》,可见《凡尔赛条约》对德国的过分宰割埋下了更大冲突的种子,故选B项。材料强调的是战胜国和战败国之间的矛盾,排除A项。材料未涉及协约国和苏俄之间的矛盾,排除C项。D项说法与材料无关,排除。

5.答案:A

解析:十月革命后俄国退出帝国主义阵营,所以欧洲的帝国主义阵营缩小,排除C项。海外殖民体系受到战后民族解放运动的冲击,排除D项。A项包含B项,故选A项。

6.答案:B

解析:本题考查二月革命后两个政权并存的局面。根据所学,十月革命胜利后,为应对境内外干涉势力,苏俄实行“战时共产主义”政策,故A项错误;根据所学并结合材料“布尔什维克党处于群龙无首的状态”,可知二月革命后布尔什维克党不占优势,无力推翻资产阶级临时政府,出现两个政权并存的局面,工兵代表苏维埃承认资产阶级临时政府,资产阶级临时政府居于国家的领导地位,故B项正确;根据所学,七月流血事件后,布尔什维克党才制定了武装起义的方针,故C项错误;根据所学可知,二月革命结束了俄国的沙皇专制制度,故D项错误。

7.答案:C

解析:本题考查十月革命后苏俄巩固政权的措施。1917年3月(俄历二月),二月革命爆发,沙皇专制政府被推翻,故A项错误;B项与材料“帮助各国人民干预战争与和平的问题”不符,故B项错误;据材料“帮助各国人民干预战争与和平的问题”可知,列宁希望以和平方式结束帝国主义战争,故C项正确;D项与材料主旨不符,故D项错误。

8.答案:B

解析:本题考查“战时共产主义”政策。根据“1920年”“经济生活几乎完全实物化”可知,材料论述的是苏俄推行的“战时共产主义”政策,结合所学可知这一政策的实行目的是应对严峻的国内外局势,故选B项;“普遍赞同”与史实不符,排除A项;反法西斯战争与“1920年”不符,排除C项;“战时共产主义”政策在一定时期内稳定了国内的政治局势,排除D项。

9.答案:D

10.答案:D

解析:本题考查“斯大林模式”。材料反映出苏联当时的积累率

过高,即国民收入中用于扩大再生产的部分占比大,而用于人民生活

消费的部分占比小,体现的是“斯大林模式”下注重高积累而忽视了改善民生的问题,D项符合题意;材料反映的是高积累而非高度集中的管理体制,A项不符合题意,排除;材料反映的是忽视民生而非牺牲农业,B项不符题意,排除;材料反映的是高积累而非单一的公有制体制阻碍了生产发展,C项不符题意,排除。

11.答案:B

解析:本题考查亚非拉的民族民主运动。材料中“凭着一把盐”是指1930年的“向食盐进军”这一历史事件,其最终迫使英国殖民当局改变策略,释放了甘地,撤了取缔国大党的禁令,甘地也改变了不合作的态度,故B项正确:阿姆利则惨案发生在1919年,故A项错误;英国首相派出使节同甘地商谈自治问题是在二战期间,故C项错误;非暴力不合作运动没有发展为全国性的抗英运动,故D项错误。

12.答案:A

解析:本题主要考查亚非拉民族解放运动的领导人。根据所学知识可知,甘地领导了印度的非暴力不合作运动;扎格鲁尔领导了埃及的民族独立运动;桑地诺领导尼加拉瓜人民反抗美国占领军;卡德纳斯参加了墨西哥革命,并领导了墨西哥改革。四人都为各自国家的独立和发展做出了贡献,故A项正确;B,C,D三项不属于四个人物的共同点,故排除。

13.答案:A

解析:B项是日本法西斯专政的特点,C、D两项是德国法西斯专政的特点,A项为两国的共同点。

14.答案:A

解析:本题考查罗斯福新政的措施。材料“罗斯福……颁布了许多法令……以限制少数垄断集团为所欲为”体现出政府干预经济的原则,故选A项;材料中提及“国计民生”,说明这些举措不只维护工人阶级的利益,排除B项;结合所学,罗斯福新政对资本主义制度只是作出调整,没有进行全面改革,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

15.答案:A

解析:罗斯福的“隔离演说”表明,美国有反对日本法西斯的想法,但受传统的孤立主义政策的影响,又不想卷入战争,反映出当时美国外交受到了历史传统的影响。B项说法不符己合史实;C项中的“国际社会强烈谴责”在材料中无从体现;1941年天平洋战争爆发后,美国才积极倡导建立世界反法西斯同盟。此题考查的核心素养有时空观念、史料实证、历史解释。

16.答案:C

解析:本题考查第二次世界大战。北非战场的转折点是1942年10月阿拉曼战役,为空军配合陆军作战,故A项错误;1943年意大利的投降导致法西斯轴心国开始瓦解,故B项错误;材料中时间为1942年底、地点为阿尔及利亚和摩洛哥,作战方式为水陆两栖,由所学可知这次战役使北非德意军队陷于两线夹击中,故C项正确;1944年诺曼底登陆开辟了欧洲第二战场,故D项错误。

17.答案:

(1)枷锁:继续制造种姓矛盾:采用镇压和欺骗相结合的两面策略:颁布损害印度人民权利的法案。

民族主义:发动文明不服从运动、开展广泛的不合作运动经济主张:复兴手纺车(回到纺车去)开展家庭纺织运动

(2)史实:丘吉尔为取得印度的支持,派使节同甘地商谈战后自治问题。甘地明确提出了“英国退出印度”的主张,再次发出不合作的号召。

印象:坚持谋求印度独立,坚持不向英国让步:爱国:其思想深受印度哲学与传统精神的影响没有革命领袖的风范:没有顾全反法西斯大局:其非暴力方法不能使印度革命获得成功。

18.答案:(1)认识:凡尔赛体系是一战后战胜国以强权政治原则建立的不平等的国际秩序,是建立在战胜国对战败国的宰割基础之上的;它激化了战胜国与战败国之间的矛盾,激起了战败国的仇恨和复仇情绪,为新的国际冲突埋下了祸根。

(2)标志:东欧剧变和苏联解体。

评价:积极作用:雅尔塔体系以建立和维护世界和平为目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作,在打败法西斯赢得二战胜利、战后处置法西斯、维护世界和平和推动各国民族独立等方面起到积极作用。

消极作用:它也是大国实力对比和互相妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益。

(3)历程:由美苏“冷战”的两极格局的建立,到两极格局的解体;多极化趋势出现并持续发展,美国、日本、欧盟、俄罗斯、中国和广大发展中国家成为推动多极化的重要力量。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体