2021-2022学年统编必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-28 07:20:05 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第2课

诸侯纷争与变法运动

目

录

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

孔子与老子

社会变革与百家争鸣

【课程标准】

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

材料一

宋国大臣南宫万与鲁征战,不幸被俘,宋人请求释放,南宫万得以回国,后来在与湣公下棋时发生争执,湣公发怒,侮辱他:“吾始敬若;今若,鲁虏也。”南宫万痛恨这话,“遂以局杀湣公”。

——宋秀秀:《司马迁笔下春秋时期诸侯国的弑君事件》

原因:因为下棋时出现争执,国君侮辱了南宫万。

说明:春秋战国时期政治发生深刻变化。

问题1:南宫万为什么要杀宋湣公?这种现象说明了什么?

争

材料一:各个强国为了要挟天子以令诸侯而争做霸主,故而春秋时期出现了大国争霸的斗争。

——张帆《中国古代简史》

材料二:仲尼既没之后,田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。至秦孝公,捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲……诈谲之国,兴立为强,是以转相仿效,后生师乏,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右;兵革不休,诈伪并起。

——西汉?刘向《战国策书录》

材料三:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”

——孟子

分裂动荡,群起纷争

争

材料四:

郑伯怨王。王曰“无之”。故周、郑交质。王子狐为质于郑,郑公子忽为质子于周.......四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周郑交恶。

周王室丧失了对诸侯国的约束能力

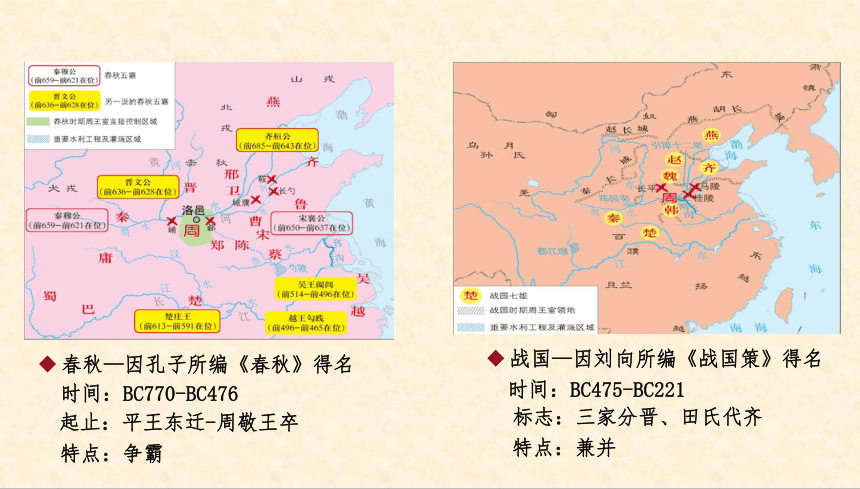

春秋—因孔子所编《春秋》得名

时间:BC770-BC476

起止:平王东迁-周敬王卒

特点:争霸

战国—因刘向所编《战国策》得名

时间:BC475-BC221

标志:三家分晋、田氏代齐

特点:兼并

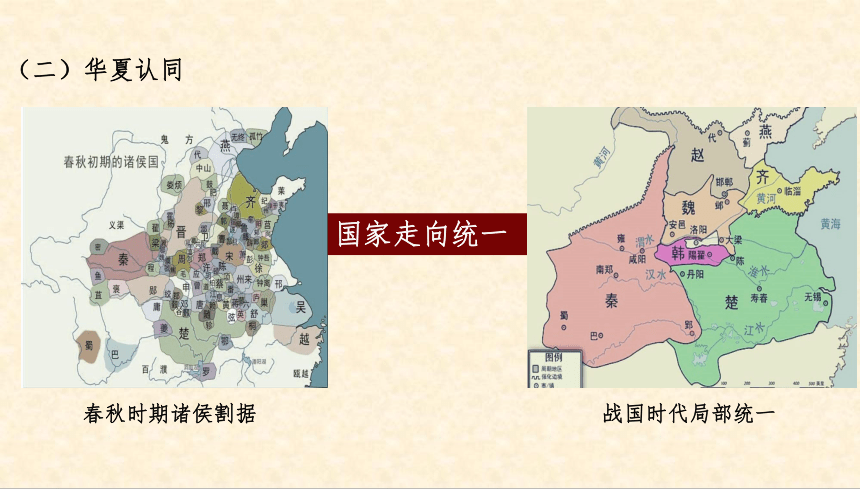

(二)华夏认同

春秋时期诸侯割据

国家走向统一

战国时代局部统一

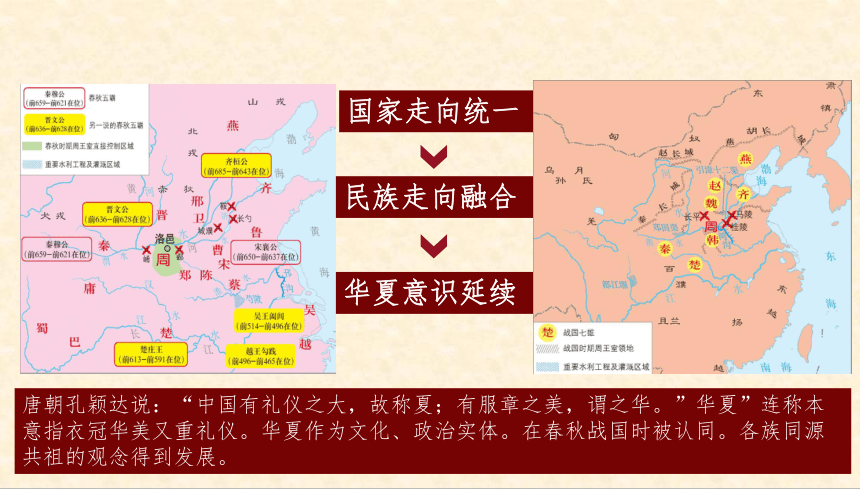

国家走向统一

民族走向融合

华夏意识延续

唐朝孔颖达说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体。在春秋战国时被认同。各族同源共祖的观念得到发展。

华夏意识

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏族

华夏认同

民族大融合

进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族

《左传》昭公三十二年载赵简子与史墨探讨“季氏出其君,而民服焉”的原因,史墨的回答是:“鲁君世从其失,季氏世修其勤,民忘君矣。虽死于外,其谁能矜之?社稷无常奉,君臣无常位,自古已然,民不知君,何以得国?”史墨的话清楚地表明,春战之际世人对于君臣易位的评判标准在于得民与否,与晏子的观点是一致的,“社稷无常奉,君臣无常位,自古已然”道出了其中的残酷现实与客观规律。

——苏辉:《春秋战国之际的动荡格局与权力更迭》

1.农业发展

材料

战国时期……耕作技术进一步提高,促进了深耕细作,加快了荒地开垦。同时,吴国邗沟、秦国岷江水利工程、郑国渠等水利工程的修建,灌溉技术、施肥技术的进步和一年两熟技术的推广,大大提高了农业产量。

——刘涛、齐秀生:《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进》

铁犁牛耕的逐步推广、耕作技术的发展、水利工程的兴修等

2.工商业发展

工商业不断发展

材料

春秋战国的丝织品实物则已有较多发现,安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓中发现残绢,湖南长沙、河南信阳、湖北江陵许多战国墓中发现多种丝织品……北方出产的良种犬马,南方出产的鸟羽、象牙、皮革、丹砂和铜,东方出产的紫贝、鱼盐,西方出产的旄牛制品和特种皮革,在中原市场上都可以见到。

——张岂之:《中国历史˙先秦卷》

春秋战国时期的货币

2.工商业发展

数量大大增加;区域性政治或经济中心的城市群兴起

材料

以至有的城市史研究专家估计说:“《春秋》《左传》《国语》共出现城邑地名1016个,其中有‘国’名为城邑之名者百余,这样推算春秋城市(邑)可达千余之论是有案可稽的。”……这么众多作为区域性政治或经济中心的城市(邑)群的兴起,标志着我国古代真正意义的“城市革命”的到来,即城市由过去城堡、都城的发展阶段而跨入了第三个真正“城市”的历史阶段。

——傅兆君:《论春秋战国时期城乡对立运动的发展与经济制度的创新》

3.土地制度:

周制,

野人只助耕公田不为兵。然而这种制度到了春秋时期就开始松动了。那时“礼乐征伐自诸侯出”,

各国统治者为争霸权、求生存、略财富而纷纷扩军。……野中15—65岁之人都是要服役的。

既然耕田是成年男性的责任,

那么他们如去服兵役公田也就没人治理了。……田制赋税的变革是兵制变革的前提和基础;为应付战争的需要,变革兵制必先变革田制。

——刘东升《试论井田制的瓦解》

铁犁牛耕

王室衰微

兼并战争

私田开拓

公田不治

(出租土地、收取地租的贵族)

地主

佃农、自耕农

(原多为宗法血缘下的庶民)

(土地国有、集体耕作)

井田制土崩瓦解

小农经济逐渐开始确立

(土地私有、户为单位)

春秋战国经济

社会经济性质:

从奴隶制经济过渡到封建社会经济

农业

土地制度—土地私有制

生产方式—小农户个体经济

生产工具、技术—铁制农具、牛耕技术

兴修水利——都江堰、郑国渠

手工业

商业

冶铁业

战国时,手工业分工更加细密

货币流通广泛

涌现一批商业城市

富

国强

兵

战国时期主要变法改革

国家

变法改革

魏国

李悝变法

秦国

商鞅变法

楚国

吴起变法

赵国

赵武灵王改革

韩国

申不害变法

齐国

邹忌改革

燕国

乐毅改革

秦国:商鞅变法

内容:重农抑商、奖励军功、推行土地私有制、实行什伍连坐、推行县制。

特点:商鞅变法涉及到政治、经济、军事等领域,具有范围广、内容多、时间长、力度强等特点,有利于秦国的社会转型。

材料九

令民为什伍,而相牧司连坐……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍……有功者显荣,无功者虽富无所芬华……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——(西汉)司马迁:《史记》

商鞅变法

主要内容

作用

政治

经济

社会

奖励军功,限制贵族

推行郡县,君主任免

重农抑商,奖励耕织

废除井田,授田百姓

大家庭拆散为小家庭

什伍连坐,互相纠察

官僚政治

中央集权

小农经济

土地私有

户籍管理

增加赋税

历史久远

顺应潮流

改革彻底

富国强兵

政治:王室衰微,礼崩乐坏

诸侯迭起,新制酝酿

文化:学术下移,学在民间

春秋战国时期的新变化

礼乐征伐自天子出(西周)

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

礼乐征伐自大夫出(战国)

权力下移

经济:铁犁牛耕,井田瓦解

土地私有,小农经济

阶级:

士阶层活跃

新兴地主阶级壮大

社会现象:分裂动荡,群起纷争

时代趋势:亟待统一,加强集权

(一)百家争鸣

结合教材与之前所学思考百家争鸣产生的社会背景?

经济:铁犁牛耕,井田崩溃,土地私有,小农经济;

政治:王室衰微,礼崩乐坏,诸侯纷争,新制酝酿;

各国统治者出于争霸的需要,礼贤下士,争先招揽人才;

阶级:新兴地主阶级,士阶层兴起并活跃;

文化:私学兴起,学术下移,学在官府—学在民间;

物质基础

宽松环境

社会存在

一定时期的思想文化是一定时期政治经济发展的产物

社会意识

仁者爱人—有等级差别的爱

樊迟问仁。子曰:“爱人”

夫子之道,忠恕而已矣

己所不欲,勿施于人

政治思想

实行仁政—为政以德

子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

克己复礼—名正言顺、贵贱有序

主张恢复西周等级森严的礼乐制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。

孔子(春秋晚期)

1.儒家

(一)百家争鸣

孔子(春秋晚期)

教学思想:

教学方法:

学习方法:

“有教无类”

“因材施教”

“温故而知新”

“学而时习之”

“学而不思则罔,

思而不学则怠”

教学相长

哲学思想

①对鬼神敬而远之。重人事,远鬼神。

②把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,人本主义思想。

1.儒家

孟子:仁政,民贵君轻,性善论。

荀子:君舟民水,性恶论

材料十三

孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨,壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制挺以挞秦、楚之坚甲利兵矣。”

人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

民为贵,社稷次之,君为轻。

——万丽华,蓝旭译注:《中华经典藏书·孟子》

材料十四

传曰:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

人之性恶,其善者伪也。……故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。

——安小兰译注:《中华经典藏书·荀子》

1.儒家

2.道家

道是万物的本原;无为而治,小国寡民;辩证法思想

材料十五

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

——饶尚宽译注:《中华经典藏书·老子》

3.法家

加强君主专制和中央集权

材料

事在四方,要在中央。

圣人执要,四方来效。

——陈秉才译注:《中华经典藏书·韩非子》

学派

人物

时代

主要思想

儒家

孟子

战国

仁政;民贵君轻;反对兼并战争;先义后利,性善论

荀子

战国

礼法并施;制天命而用之;君舟民水;性恶论

墨家

墨子

战国

兼爱;非攻;举贤;节俭

道家

庄子

战国

痛恨社会不合理现象;乐天安命;齐物;逍遥

法家

韩非

战国

主张变法;君主集权;以法治国;人性本恶

兵家

孙膑

战国

强调战前准备;论述以少胜多的作战方法

材料:

诸子的思想不是凭空想象得来,而是导源于西周的官学,建构在一定文化基础之上的……战国后期,政治格局渐趋明朗,统一势在必行。此时诸子学说整体表现出一种务实倾向,力求可以切实地在当时的政治中运作……诸子之学的目的是一致的,只是准则各异,方法不同罢了。他们的思想之所以具有生命力,就在于他们具有共同的政治责任感,具有强烈的历史使命感,正是这种责任感和使命感驱使着他们直面现实的苦难,积极逆挽世运,以图天下大治。

—桓占伟《百家争鸣中的共鸣—以战国诸子“义”思想为中心的考察》

意义

个人命运+国家命运

(1)性质:是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础。

(3)成为后世中华思想文化的源头活水:

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器;

在很大程度上,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

(4)形成中国传统文化体系,也形成兼容并包、宽容开放的特点,对后世文化学术产生了极大的影响。

意义

小结

华夏认同

百家争鸣

土地私有-新兴地主

小农经济-

自耕农

夷狄迁徙

官僚政治

中央集权

新

生产力发展

生产关系变革

王室衰微

群雄并起

礼崩乐坏

铁犁牛耕

井田瓦解

争

变

经济基础变动

上层建筑变革

社会存在变动

社会意识发展

华夏认同

百家争鸣

土地私有-新兴地主

小农经济-

自耕农

夷狄迁徙

官僚政治

中央集权

新

王室衰微

群雄并起

礼崩乐坏

铁犁牛耕

井田瓦解

争

奴隶制

封建制

经济因素

阶级力量

制度因素

治理体系

文化因素

思想解放

统一因素

华夏认同

新时代的势能

新在哪?

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第2课

诸侯纷争与变法运动

目

录

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

孔子与老子

社会变革与百家争鸣

【课程标准】

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

材料一

宋国大臣南宫万与鲁征战,不幸被俘,宋人请求释放,南宫万得以回国,后来在与湣公下棋时发生争执,湣公发怒,侮辱他:“吾始敬若;今若,鲁虏也。”南宫万痛恨这话,“遂以局杀湣公”。

——宋秀秀:《司马迁笔下春秋时期诸侯国的弑君事件》

原因:因为下棋时出现争执,国君侮辱了南宫万。

说明:春秋战国时期政治发生深刻变化。

问题1:南宫万为什么要杀宋湣公?这种现象说明了什么?

争

材料一:各个强国为了要挟天子以令诸侯而争做霸主,故而春秋时期出现了大国争霸的斗争。

——张帆《中国古代简史》

材料二:仲尼既没之后,田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。至秦孝公,捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲……诈谲之国,兴立为强,是以转相仿效,后生师乏,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右;兵革不休,诈伪并起。

——西汉?刘向《战国策书录》

材料三:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”

——孟子

分裂动荡,群起纷争

争

材料四:

郑伯怨王。王曰“无之”。故周、郑交质。王子狐为质于郑,郑公子忽为质子于周.......四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周郑交恶。

周王室丧失了对诸侯国的约束能力

春秋—因孔子所编《春秋》得名

时间:BC770-BC476

起止:平王东迁-周敬王卒

特点:争霸

战国—因刘向所编《战国策》得名

时间:BC475-BC221

标志:三家分晋、田氏代齐

特点:兼并

(二)华夏认同

春秋时期诸侯割据

国家走向统一

战国时代局部统一

国家走向统一

民族走向融合

华夏意识延续

唐朝孔颖达说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体。在春秋战国时被认同。各族同源共祖的观念得到发展。

华夏意识

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏族

华夏认同

民族大融合

进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族

《左传》昭公三十二年载赵简子与史墨探讨“季氏出其君,而民服焉”的原因,史墨的回答是:“鲁君世从其失,季氏世修其勤,民忘君矣。虽死于外,其谁能矜之?社稷无常奉,君臣无常位,自古已然,民不知君,何以得国?”史墨的话清楚地表明,春战之际世人对于君臣易位的评判标准在于得民与否,与晏子的观点是一致的,“社稷无常奉,君臣无常位,自古已然”道出了其中的残酷现实与客观规律。

——苏辉:《春秋战国之际的动荡格局与权力更迭》

1.农业发展

材料

战国时期……耕作技术进一步提高,促进了深耕细作,加快了荒地开垦。同时,吴国邗沟、秦国岷江水利工程、郑国渠等水利工程的修建,灌溉技术、施肥技术的进步和一年两熟技术的推广,大大提高了农业产量。

——刘涛、齐秀生:《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进》

铁犁牛耕的逐步推广、耕作技术的发展、水利工程的兴修等

2.工商业发展

工商业不断发展

材料

春秋战国的丝织品实物则已有较多发现,安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓中发现残绢,湖南长沙、河南信阳、湖北江陵许多战国墓中发现多种丝织品……北方出产的良种犬马,南方出产的鸟羽、象牙、皮革、丹砂和铜,东方出产的紫贝、鱼盐,西方出产的旄牛制品和特种皮革,在中原市场上都可以见到。

——张岂之:《中国历史˙先秦卷》

春秋战国时期的货币

2.工商业发展

数量大大增加;区域性政治或经济中心的城市群兴起

材料

以至有的城市史研究专家估计说:“《春秋》《左传》《国语》共出现城邑地名1016个,其中有‘国’名为城邑之名者百余,这样推算春秋城市(邑)可达千余之论是有案可稽的。”……这么众多作为区域性政治或经济中心的城市(邑)群的兴起,标志着我国古代真正意义的“城市革命”的到来,即城市由过去城堡、都城的发展阶段而跨入了第三个真正“城市”的历史阶段。

——傅兆君:《论春秋战国时期城乡对立运动的发展与经济制度的创新》

3.土地制度:

周制,

野人只助耕公田不为兵。然而这种制度到了春秋时期就开始松动了。那时“礼乐征伐自诸侯出”,

各国统治者为争霸权、求生存、略财富而纷纷扩军。……野中15—65岁之人都是要服役的。

既然耕田是成年男性的责任,

那么他们如去服兵役公田也就没人治理了。……田制赋税的变革是兵制变革的前提和基础;为应付战争的需要,变革兵制必先变革田制。

——刘东升《试论井田制的瓦解》

铁犁牛耕

王室衰微

兼并战争

私田开拓

公田不治

(出租土地、收取地租的贵族)

地主

佃农、自耕农

(原多为宗法血缘下的庶民)

(土地国有、集体耕作)

井田制土崩瓦解

小农经济逐渐开始确立

(土地私有、户为单位)

春秋战国经济

社会经济性质:

从奴隶制经济过渡到封建社会经济

农业

土地制度—土地私有制

生产方式—小农户个体经济

生产工具、技术—铁制农具、牛耕技术

兴修水利——都江堰、郑国渠

手工业

商业

冶铁业

战国时,手工业分工更加细密

货币流通广泛

涌现一批商业城市

富

国强

兵

战国时期主要变法改革

国家

变法改革

魏国

李悝变法

秦国

商鞅变法

楚国

吴起变法

赵国

赵武灵王改革

韩国

申不害变法

齐国

邹忌改革

燕国

乐毅改革

秦国:商鞅变法

内容:重农抑商、奖励军功、推行土地私有制、实行什伍连坐、推行县制。

特点:商鞅变法涉及到政治、经济、军事等领域,具有范围广、内容多、时间长、力度强等特点,有利于秦国的社会转型。

材料九

令民为什伍,而相牧司连坐……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍……有功者显荣,无功者虽富无所芬华……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——(西汉)司马迁:《史记》

商鞅变法

主要内容

作用

政治

经济

社会

奖励军功,限制贵族

推行郡县,君主任免

重农抑商,奖励耕织

废除井田,授田百姓

大家庭拆散为小家庭

什伍连坐,互相纠察

官僚政治

中央集权

小农经济

土地私有

户籍管理

增加赋税

历史久远

顺应潮流

改革彻底

富国强兵

政治:王室衰微,礼崩乐坏

诸侯迭起,新制酝酿

文化:学术下移,学在民间

春秋战国时期的新变化

礼乐征伐自天子出(西周)

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

礼乐征伐自大夫出(战国)

权力下移

经济:铁犁牛耕,井田瓦解

土地私有,小农经济

阶级:

士阶层活跃

新兴地主阶级壮大

社会现象:分裂动荡,群起纷争

时代趋势:亟待统一,加强集权

(一)百家争鸣

结合教材与之前所学思考百家争鸣产生的社会背景?

经济:铁犁牛耕,井田崩溃,土地私有,小农经济;

政治:王室衰微,礼崩乐坏,诸侯纷争,新制酝酿;

各国统治者出于争霸的需要,礼贤下士,争先招揽人才;

阶级:新兴地主阶级,士阶层兴起并活跃;

文化:私学兴起,学术下移,学在官府—学在民间;

物质基础

宽松环境

社会存在

一定时期的思想文化是一定时期政治经济发展的产物

社会意识

仁者爱人—有等级差别的爱

樊迟问仁。子曰:“爱人”

夫子之道,忠恕而已矣

己所不欲,勿施于人

政治思想

实行仁政—为政以德

子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

克己复礼—名正言顺、贵贱有序

主张恢复西周等级森严的礼乐制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。

孔子(春秋晚期)

1.儒家

(一)百家争鸣

孔子(春秋晚期)

教学思想:

教学方法:

学习方法:

“有教无类”

“因材施教”

“温故而知新”

“学而时习之”

“学而不思则罔,

思而不学则怠”

教学相长

哲学思想

①对鬼神敬而远之。重人事,远鬼神。

②把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,人本主义思想。

1.儒家

孟子:仁政,民贵君轻,性善论。

荀子:君舟民水,性恶论

材料十三

孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨,壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制挺以挞秦、楚之坚甲利兵矣。”

人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

民为贵,社稷次之,君为轻。

——万丽华,蓝旭译注:《中华经典藏书·孟子》

材料十四

传曰:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

人之性恶,其善者伪也。……故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。

——安小兰译注:《中华经典藏书·荀子》

1.儒家

2.道家

道是万物的本原;无为而治,小国寡民;辩证法思想

材料十五

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

——饶尚宽译注:《中华经典藏书·老子》

3.法家

加强君主专制和中央集权

材料

事在四方,要在中央。

圣人执要,四方来效。

——陈秉才译注:《中华经典藏书·韩非子》

学派

人物

时代

主要思想

儒家

孟子

战国

仁政;民贵君轻;反对兼并战争;先义后利,性善论

荀子

战国

礼法并施;制天命而用之;君舟民水;性恶论

墨家

墨子

战国

兼爱;非攻;举贤;节俭

道家

庄子

战国

痛恨社会不合理现象;乐天安命;齐物;逍遥

法家

韩非

战国

主张变法;君主集权;以法治国;人性本恶

兵家

孙膑

战国

强调战前准备;论述以少胜多的作战方法

材料:

诸子的思想不是凭空想象得来,而是导源于西周的官学,建构在一定文化基础之上的……战国后期,政治格局渐趋明朗,统一势在必行。此时诸子学说整体表现出一种务实倾向,力求可以切实地在当时的政治中运作……诸子之学的目的是一致的,只是准则各异,方法不同罢了。他们的思想之所以具有生命力,就在于他们具有共同的政治责任感,具有强烈的历史使命感,正是这种责任感和使命感驱使着他们直面现实的苦难,积极逆挽世运,以图天下大治。

—桓占伟《百家争鸣中的共鸣—以战国诸子“义”思想为中心的考察》

意义

个人命运+国家命运

(1)性质:是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础。

(3)成为后世中华思想文化的源头活水:

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器;

在很大程度上,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

(4)形成中国传统文化体系,也形成兼容并包、宽容开放的特点,对后世文化学术产生了极大的影响。

意义

小结

华夏认同

百家争鸣

土地私有-新兴地主

小农经济-

自耕农

夷狄迁徙

官僚政治

中央集权

新

生产力发展

生产关系变革

王室衰微

群雄并起

礼崩乐坏

铁犁牛耕

井田瓦解

争

变

经济基础变动

上层建筑变革

社会存在变动

社会意识发展

华夏认同

百家争鸣

土地私有-新兴地主

小农经济-

自耕农

夷狄迁徙

官僚政治

中央集权

新

王室衰微

群雄并起

礼崩乐坏

铁犁牛耕

井田瓦解

争

奴隶制

封建制

经济因素

阶级力量

制度因素

治理体系

文化因素

思想解放

统一因素

华夏认同

新时代的势能

新在哪?

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进