4.0《研究型实验》PPT课件(新人教版-选修6)

文档属性

| 名称 | 4.0《研究型实验》PPT课件(新人教版-选修6) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2012-06-13 17:25:06 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

新课标人教版课件系列

《高中化学》

选修6

第四单元

《研究型实验》

课题一

物质性质的探究

乙醇和苯的性质

课程标准

1、认识化学实验在学习与研究化学中的作用

2、具有安全意识,能顺利完成化学实验

3、能发现学习和生产、生活中有意义的化学问题,并进行实验探究

4、能根据具体情况设计解决化学问题的实验方案,并予以评价和优化

一、实验基本原理及其在实验化学中的地位

本实验从醇和酚的结构--官能团出发,探究了乙醇和苯酚的性质。从中我们认识到有机官能团对于有机物性质的决定作用,同时也认识到,由于两者连接的基团――烷烃基和苯基的差异,导致了具有相同的官能团的物质在性质上的巨大差异:物质的结构决定性质,性质必然反映结构特点,为我们在探究有机物的性质等方面提供了方法论上的指导作用。

三、实验目的:

1、通过观察苯酚晶体以及在水、乙醚中的溶解情况,认识苯酚的物理性质

2、通过乙醇与金属钠、脱水、氧化等实验进一步理解乙醇的结构,通过苯酚的化学性质实验,进一步体会苯酚与乙醇在性质上的差异

3、巩固试剂取用、溶解、振荡等基本实验操作

4、通过实验了解物质制取装置的特点,进一步巩固仪器的选用、装配和实验的基本操作

5、通过实验了解比较复杂实验设计的基本模式,并学习实验装置的连接方法

三、实验器材

仪器:试管、烧杯、分液漏斗、量筒、镊子、小刀、滤纸、温度计、导管、圆底烧瓶、锥形瓶、双孔橡胶塞、洗气瓶、试管夹、滴管、药匙、酒精灯、火柴、铁架台、铁圈、石棉网(单孔橡胶塞)

试剂:无水乙醇、金属钠、酚酞溶液、浓硫酸、2mol/LH2SO4溶液、2mol/LNaOH溶液、0.1mol/LFeCl3溶液、0.1mol/LKMnO4溶液、苯酚晶体、乙醚、5%K2CrO7溶液、稀盐酸、浓溴水、饱和NaHCO3溶液、沸石、CaCO3固体(40%甲醛溶液、浓氨水)

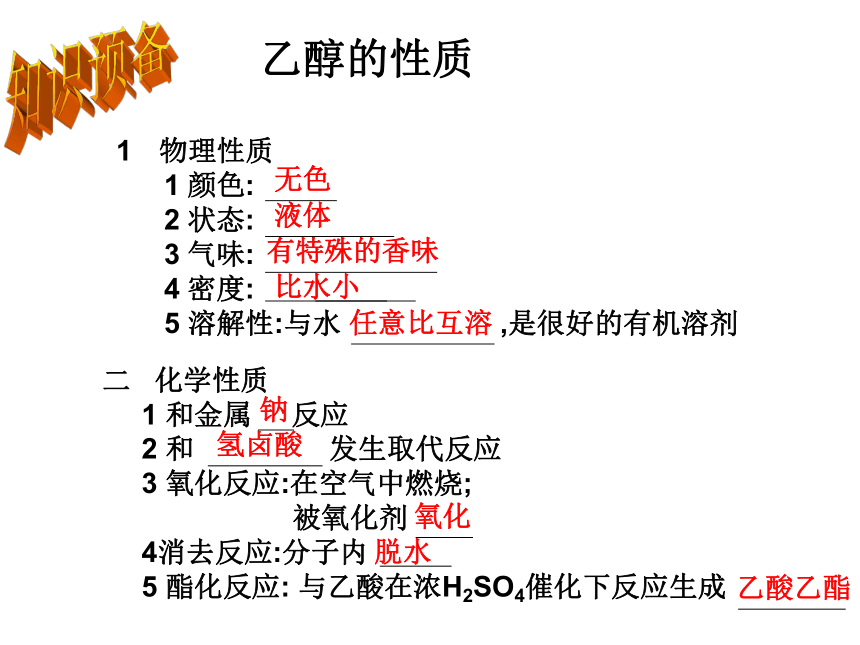

乙醇的性质

物理性质

1 颜色:

2 状态:

3 气味:

4 密度:

5 溶解性:与水 ,是很好的有机溶剂

二 化学性质

1 和金属 反应

2 和 发生取代反应

3 氧化反应:在空气中燃烧;

被氧化剂

4消去反应:分子内

5 酯化反应: 与乙酸在浓H2SO4催化下反应生成

钠

氢卤酸

氧化

脱水

乙酸乙酯

无色

液体

有特殊的香味

比水小

任意比互溶

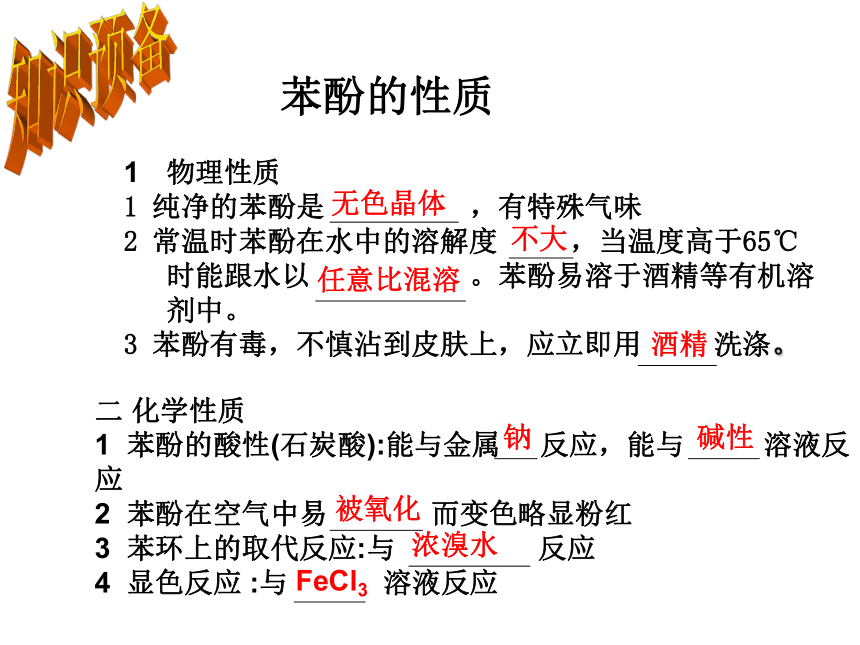

苯酚的性质

物理性质

1 纯净的苯酚是 ,有特殊气味

2 常温时苯酚在水中的溶解度 ,当温度高于65℃时能跟水以 。苯酚易溶于酒精等有机溶剂中。

3 苯酚有毒,不慎沾到皮肤上,应立即用 洗涤。

二 化学性质

1 苯酚的酸性(石炭酸):能与金属 反应,能与 溶液反应

2 苯酚在空气中易 而变色略显粉红

3 苯环上的取代反应:与 反应

4 显色反应 :与 溶液反应

无色晶体

不大

任意比混溶

酒精

钠

碱性

被氧化

浓溴水

FeCl3

比较两者物理性质:

请用规范的操作从气味上识别无水乙醇和苯酚水溶液。

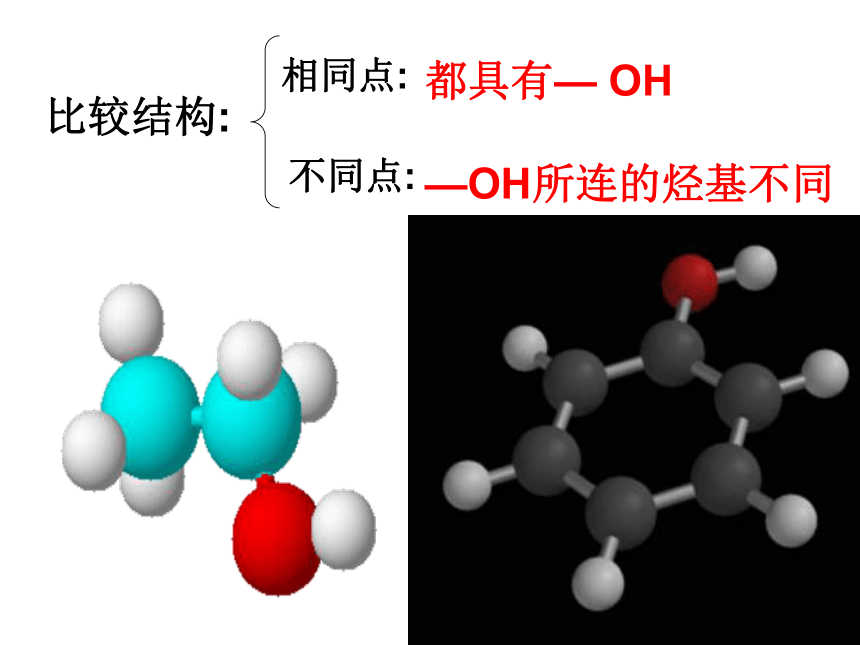

比较结构:

相同点:

不同点:

都具有— OH

—OH所连的烃基不同

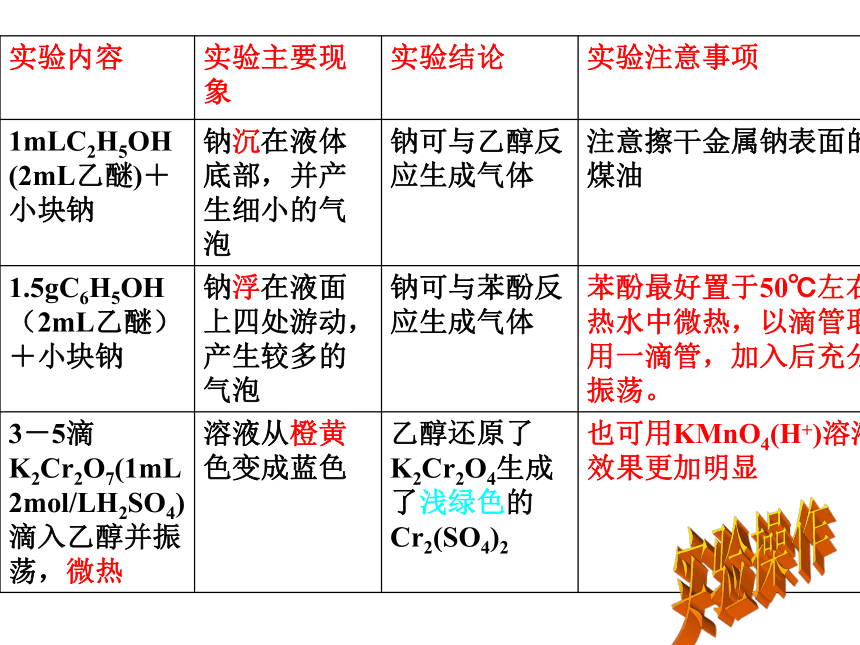

实验内容 实验主要现象 实验结论 实验注意事项

1mLC2H5OH(2mL乙醚)+小块钠 钠沉在液体底部,并产生细小的气泡 钠可与乙醇反应生成气体 注意擦干金属钠表面的煤油

1.5gC6H5OH(2mL乙醚)+小块钠 钠浮在液面上四处游动,产生较多的气泡 钠可与苯酚反应生成气体 苯酚最好置于50℃左右热水中微热,以滴管取用一滴管,加入后充分振荡。

3-5滴K2Cr2O7(1mL

2mol/LH2SO4)滴入乙醇并振荡,微热 溶液从橙黄色变成蓝色 乙醇还原了K2Cr2O4生成了浅绿色的Cr2(SO4)2 也可用KMnO4(H+)溶液,效果更加明显

在如下附图一装置中加入15mL浓硫酸与乙醇(体积比3:1)的混合溶液,加入少量沸石,在洗气瓶中加入2mol/LNaOH溶液,迅速加热到170℃

①将生成的气体通入2mL溴水中

②将生成的气体通2mL0.1mol/L

KMnO4(H+)溶液中观察现象 (1)烧瓶中溶液逐渐变成黑色

(2)加热到170℃后产生大量气体,分别通入溴水、酸性KMnO4溶液中,两种溶液均迅速褪色 (1)乙醇在浓硫酸催化作用下,发生消去反应,生成气体乙烯

(2)乙烯被酸性KMnO4溶液氧化而使之褪色

(3)乙烯与溴水中的溴发生加成反应而使之褪色 (1)将浓硫酸与乙醇按比例预先混合可以节省时间,同时使实验更加安全

(2)加热时最好使用排灯,可以使温度更加迅速升高到170℃

(3)最好能在实验后采取措施将残余的C2H4气体加以处理,以教育学生提高环境保护意识。

苯酚的物理性质 溶解性 将少量苯酚(约0.5mL)加入2mL水中振荡,液体浑浊,加热,浑浊逐渐消失 苯酚在冷水中溶解度较小,温度升高溶解度增大 苯酚不宜太少

颜色状态气味 无色晶体,无气味 不纯净的苯酚为粉红色,且温度较高时为液体,有刺激性气味

*验证苯酚在不同温度下水中的溶解度

苯酚的化学性质(取前面配制的苯酚溶液数滴稀释到10mL待用) 取苯酚溶液2mL,滴入FeCl3溶液数滴 溶液变成紫色 苯酚遇到FeCl3会变成紫色 滴入FeCl3溶液数滴就可,FeCl3过多颜色加深反而会影响现象观察

取溶液2mL,滴加浓溴水 生成白色沉淀,振荡沉淀消失,继续加入又产生白色沉淀 苯酚和溴水可以反应 生成难溶于水的白色沉淀,此沉淀会溶于苯酚中 苯酚溶液越稀,白色沉淀的现象越明显

1、 如何证明苯酚的水溶液显酸性

2、 利用所给试剂:稀盐酸,大理石,饱和碳酸氢钠溶液,苯酚钠溶液,仪器自选。请你设计实验过程证明:盐酸,碳酸,苯酚的酸性强弱(可以简单画出装置图表达)

通过苯酚与NaOH溶液反应来证明

苯酚的酸性强弱:如附图二装置,在发生装置中加入CaCO3固体,分液漏斗中加入稀盐酸缓缓滴入锥形瓶中,将生成的气体中通入盛有C6H5ONa溶液的试管,观察现象 (1)烧瓶中产生大量气体

(2)盛有C6H5ONa溶液的试管中出现浑浊 根据复分解反应较强的酸可以制取相对较弱的酸的原则,证明酸性:

HCl>H2CO3>C6H5OH 盐酸不宜加入过快

稀盐酸

CaCO3固体

饱和NaHCO3

C6H5ONa溶液

通过实验证明:

(1)官能团决定有机物的性质

(2)官能团联接不同的基团对有机物性质有

不同的影响

你还能列举出有机分子中基团之间存在相互

影响的其他例子吗?

课题二

《身边化学问题的探究》

原电池实验的探究

第四单元 研究型实验

一、背景材料分析

(一)从现行教材看

子课题 1 原电池实验

子课题 2 制作氢氧燃料电池

子课题 3 金属的电化学腐蚀

拓展课题 干电池的模拟实验

课题1 原电池

教材资料:锌-铜-稀硫酸为材料的原电池。

专题作业:从理论上分析用铝-铜-氢氧化钠为材料,

能否形成原电池。

《化学2》第39~40页

《化学教学》2007(10)4页

《化学教育》2007(2)53页

(二)从学科指导看

基本要求:

通过原电池实验,加深对原电池工作原理的认识。

发展要求:

能根据已知的电池总反应式,判断电池的正负极,

书写电极反应式。

说 明:

电极的极化作用对原电池产生电流的影响只作一

般了解。

课时安排:

1 课时,(总 2 课时,制作氢氧燃料电池和析氢

腐蚀、吸氧腐蚀拟放在第二课时)

(三)从实验视角看

必修2第38页“化学能转变为电能的活动与探究”

一是电流微弱,

用灵敏检流计检测;

二是供电时间短暂,

电池的放电效率低;

三是锌极板有大量气泡,

干扰铜极板现象的观察。

(三)从实验视角看

选修3第12页“原电池的工作原理活动与探究”

克服了锌极板有大量气泡的现象

盐桥能说明内电路中离子的迁移

电流密度依然较小,不足以使小灯泡发亮

提出课题——用更有说服力的实验来证实

具有实际价值的电池

探究电池效率的因素,

放大电池的电流密度,

延长电池的工作时间,

。。。。。。。

二、实验基本原理

电子迁移

正极

负极

Cu2+ + 2e- = Cu

Zn - 2e- = Zn2+

电池反应 Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu

离子迁移

外电路

检流计

内电路

盐 桥

ZnSO4溶液

K+迁入

Cl- 迁入

CuSO4溶液

实验表明:

电池的电流密度的大小与电极的表面积、极板之

间的距离和介质等因素有关;

无论何种材料制作的原电池,电池的极化作用都

是很强的,极化作用会使电极的放电反应变得迟

钝,影响电池的工作时间,而去极化剂(如高锰

酸钾、重铬酸钾和过氧化氢等氧化剂)由于有效

降低了电极的极化作用,提高了电池的放电效率。

为此设计了如下图的实验装置。

铜锌原电池

三、实验操作要点

1.装置的组装

取一块锌片(6cm×3.3cm)和一块铜片

(6cm×3.3cm),两者之间放一块海绵(厚度2cm),

用橡皮筋固定好,用导线把小灯泡(2.5V 0.3A)和

锌片、铜片连接起来,插入放有50ml蒸馏水的100ml

小烧杯中,组装这样的装置多个备用。

2.去极化剂的选择

向三个装置中分别加入 10ml 的稀硫酸,编号为甲

乙、丙,观察小灯泡是否发光。

向甲装置中加入 5ml 3% 的双氧水,振荡溶液,

记录小灯泡发光的时间和亮度。

向乙装置中加入 0.5 g 的重铬酸钾晶体,振荡溶液,

记录小灯泡发光的时间和亮度。

向丙装置中加入 0.5 g 的高锰酸钾晶体,振荡溶液,

记录小灯泡发光的时间和亮度。

2.去极化剂的选择

加入物质 小灯泡发光的时间 小灯泡发光的亮度 实验结论

5ml 3%的双氧水 约6 min 灯丝亮 重铬酸钾

效果最好

0.5 g

重铬酸钾 约13 min 三者中最亮

0.5 g

高锰酸钾 约4 min 较双氧水亮

3.电极材料的选择

电极材料:Zn-C(直径1.1cm),与Zn-Cu对比

溶液介质:稀硫酸

去极化剂:重铬酸钾晶体

电极材料:Al -C (直径1.1cm),与Al-Cu对比

溶液介质:稀盐酸

去极化剂:重铬酸钾晶体

按照上述实验装置和操作方法进行实验,观察现象。

3.电极材料的选择

电极材料 电解液 小灯泡发光的亮度 实验结论

Zn - C 稀硫酸 亮,可照明 碳电极

优于

铜电极

Al - C 稀盐酸 亮,可照明

4.溶液介质的选择

Zn-C-NaOH: 小灯泡不亮,检流计偏转。

Al-C-NaOH: 小灯泡不亮,两极有气泡。

电极材料:Zn - C(直径1.1cm) ,Al - C

溶液介质:加入约 10 g 氢氧化钠固体

去极化剂:重铬酸钾晶体

按照上述实验装置和操作方法进行实验,观察实验

现象。

四、实验注意事项

1.电解质用浓硫酸或固体氢氧化钠立即加水配制成溶

液,由于它们溶解放热,形成热的介质,加快了电

极反应。

2.如要灯泡持续发亮,不断振荡是关键。可以用电极

搅拌溶液。海绵比两极板稍长,以防碰破烧杯底。

锌片和铜片先用碱液处理,再用酸液处理,然后用

蒸馏水漂洗。

第四单元 研究型实验

课题三

综合实验设计

实践活动

现象

设计原理

当把胶头滴管里的水挤压进烧瓶中时,烧瓶里的气球逐渐鼓胀起来。

极易溶于水的氨气或HCl气体溶于水后,烧瓶里的气压变小,外边的空气经导管进入气球而使气球鼓胀,保持内外气压相等。

1、

2、

连接方式

实验时现象

设计原理

适用实验类型

U形气压计代替带气球的导管。

U管中红色水溶液左或右液面高低发生变化。

通过U管中红色水溶液左或右液面上升或降低,始终保持内外气压相等。

密闭容器内气压会改变的实验。

【思考与交流】

对教材中图4-4所示实验,可以做两方面改进:一是设法减少烧瓶内的压强;二是设法检测烧瓶内压强的变化。减少烧瓶内的压强,需制备收集纯净干燥氨气或氯化氢。因氨气或氯化氢有刺激性气味,污染空气,烧瓶中的气体可以改为二氧化碳,滴管中改为饱和氢氧化钠溶液。

另外,还可以使烧瓶中充满水蒸气,待冷却后,同样可发生气球自胀。

教材中图4-6微型导电测试笔使用纽扣电池实现了微型化,但纽扣电池的价格较普通电池高,可以考虑使用废旧小手电与普通干电池组装导电测试笔。

检测烧瓶内压强的变化,除可用气球外,还可以使用图4-5的气压计,即用气压计代替气球,观察气压计中液面变化,从而了解容器内压强变化。

本实验与喷泉实验原理相同。

图4-5检测气压变化的装置

1、溶解热效应实验装置

用此装置实施放热、吸热反应的方法及现象如下表所示:

2、证明、测定空气中的氧气参与氧化还原反应实验

证明空气中的氧气参与反应的实验

3、生化综合实验

生化综合实验

4、几种简易气体发生装置

新课标人教版课件系列

《高中化学》

选修6

第四单元

《研究型实验》

课题一

物质性质的探究

乙醇和苯的性质

课程标准

1、认识化学实验在学习与研究化学中的作用

2、具有安全意识,能顺利完成化学实验

3、能发现学习和生产、生活中有意义的化学问题,并进行实验探究

4、能根据具体情况设计解决化学问题的实验方案,并予以评价和优化

一、实验基本原理及其在实验化学中的地位

本实验从醇和酚的结构--官能团出发,探究了乙醇和苯酚的性质。从中我们认识到有机官能团对于有机物性质的决定作用,同时也认识到,由于两者连接的基团――烷烃基和苯基的差异,导致了具有相同的官能团的物质在性质上的巨大差异:物质的结构决定性质,性质必然反映结构特点,为我们在探究有机物的性质等方面提供了方法论上的指导作用。

三、实验目的:

1、通过观察苯酚晶体以及在水、乙醚中的溶解情况,认识苯酚的物理性质

2、通过乙醇与金属钠、脱水、氧化等实验进一步理解乙醇的结构,通过苯酚的化学性质实验,进一步体会苯酚与乙醇在性质上的差异

3、巩固试剂取用、溶解、振荡等基本实验操作

4、通过实验了解物质制取装置的特点,进一步巩固仪器的选用、装配和实验的基本操作

5、通过实验了解比较复杂实验设计的基本模式,并学习实验装置的连接方法

三、实验器材

仪器:试管、烧杯、分液漏斗、量筒、镊子、小刀、滤纸、温度计、导管、圆底烧瓶、锥形瓶、双孔橡胶塞、洗气瓶、试管夹、滴管、药匙、酒精灯、火柴、铁架台、铁圈、石棉网(单孔橡胶塞)

试剂:无水乙醇、金属钠、酚酞溶液、浓硫酸、2mol/LH2SO4溶液、2mol/LNaOH溶液、0.1mol/LFeCl3溶液、0.1mol/LKMnO4溶液、苯酚晶体、乙醚、5%K2CrO7溶液、稀盐酸、浓溴水、饱和NaHCO3溶液、沸石、CaCO3固体(40%甲醛溶液、浓氨水)

乙醇的性质

物理性质

1 颜色:

2 状态:

3 气味:

4 密度:

5 溶解性:与水 ,是很好的有机溶剂

二 化学性质

1 和金属 反应

2 和 发生取代反应

3 氧化反应:在空气中燃烧;

被氧化剂

4消去反应:分子内

5 酯化反应: 与乙酸在浓H2SO4催化下反应生成

钠

氢卤酸

氧化

脱水

乙酸乙酯

无色

液体

有特殊的香味

比水小

任意比互溶

苯酚的性质

物理性质

1 纯净的苯酚是 ,有特殊气味

2 常温时苯酚在水中的溶解度 ,当温度高于65℃时能跟水以 。苯酚易溶于酒精等有机溶剂中。

3 苯酚有毒,不慎沾到皮肤上,应立即用 洗涤。

二 化学性质

1 苯酚的酸性(石炭酸):能与金属 反应,能与 溶液反应

2 苯酚在空气中易 而变色略显粉红

3 苯环上的取代反应:与 反应

4 显色反应 :与 溶液反应

无色晶体

不大

任意比混溶

酒精

钠

碱性

被氧化

浓溴水

FeCl3

比较两者物理性质:

请用规范的操作从气味上识别无水乙醇和苯酚水溶液。

比较结构:

相同点:

不同点:

都具有— OH

—OH所连的烃基不同

实验内容 实验主要现象 实验结论 实验注意事项

1mLC2H5OH(2mL乙醚)+小块钠 钠沉在液体底部,并产生细小的气泡 钠可与乙醇反应生成气体 注意擦干金属钠表面的煤油

1.5gC6H5OH(2mL乙醚)+小块钠 钠浮在液面上四处游动,产生较多的气泡 钠可与苯酚反应生成气体 苯酚最好置于50℃左右热水中微热,以滴管取用一滴管,加入后充分振荡。

3-5滴K2Cr2O7(1mL

2mol/LH2SO4)滴入乙醇并振荡,微热 溶液从橙黄色变成蓝色 乙醇还原了K2Cr2O4生成了浅绿色的Cr2(SO4)2 也可用KMnO4(H+)溶液,效果更加明显

在如下附图一装置中加入15mL浓硫酸与乙醇(体积比3:1)的混合溶液,加入少量沸石,在洗气瓶中加入2mol/LNaOH溶液,迅速加热到170℃

①将生成的气体通入2mL溴水中

②将生成的气体通2mL0.1mol/L

KMnO4(H+)溶液中观察现象 (1)烧瓶中溶液逐渐变成黑色

(2)加热到170℃后产生大量气体,分别通入溴水、酸性KMnO4溶液中,两种溶液均迅速褪色 (1)乙醇在浓硫酸催化作用下,发生消去反应,生成气体乙烯

(2)乙烯被酸性KMnO4溶液氧化而使之褪色

(3)乙烯与溴水中的溴发生加成反应而使之褪色 (1)将浓硫酸与乙醇按比例预先混合可以节省时间,同时使实验更加安全

(2)加热时最好使用排灯,可以使温度更加迅速升高到170℃

(3)最好能在实验后采取措施将残余的C2H4气体加以处理,以教育学生提高环境保护意识。

苯酚的物理性质 溶解性 将少量苯酚(约0.5mL)加入2mL水中振荡,液体浑浊,加热,浑浊逐渐消失 苯酚在冷水中溶解度较小,温度升高溶解度增大 苯酚不宜太少

颜色状态气味 无色晶体,无气味 不纯净的苯酚为粉红色,且温度较高时为液体,有刺激性气味

*验证苯酚在不同温度下水中的溶解度

苯酚的化学性质(取前面配制的苯酚溶液数滴稀释到10mL待用) 取苯酚溶液2mL,滴入FeCl3溶液数滴 溶液变成紫色 苯酚遇到FeCl3会变成紫色 滴入FeCl3溶液数滴就可,FeCl3过多颜色加深反而会影响现象观察

取溶液2mL,滴加浓溴水 生成白色沉淀,振荡沉淀消失,继续加入又产生白色沉淀 苯酚和溴水可以反应 生成难溶于水的白色沉淀,此沉淀会溶于苯酚中 苯酚溶液越稀,白色沉淀的现象越明显

1、 如何证明苯酚的水溶液显酸性

2、 利用所给试剂:稀盐酸,大理石,饱和碳酸氢钠溶液,苯酚钠溶液,仪器自选。请你设计实验过程证明:盐酸,碳酸,苯酚的酸性强弱(可以简单画出装置图表达)

通过苯酚与NaOH溶液反应来证明

苯酚的酸性强弱:如附图二装置,在发生装置中加入CaCO3固体,分液漏斗中加入稀盐酸缓缓滴入锥形瓶中,将生成的气体中通入盛有C6H5ONa溶液的试管,观察现象 (1)烧瓶中产生大量气体

(2)盛有C6H5ONa溶液的试管中出现浑浊 根据复分解反应较强的酸可以制取相对较弱的酸的原则,证明酸性:

HCl>H2CO3>C6H5OH 盐酸不宜加入过快

稀盐酸

CaCO3固体

饱和NaHCO3

C6H5ONa溶液

通过实验证明:

(1)官能团决定有机物的性质

(2)官能团联接不同的基团对有机物性质有

不同的影响

你还能列举出有机分子中基团之间存在相互

影响的其他例子吗?

课题二

《身边化学问题的探究》

原电池实验的探究

第四单元 研究型实验

一、背景材料分析

(一)从现行教材看

子课题 1 原电池实验

子课题 2 制作氢氧燃料电池

子课题 3 金属的电化学腐蚀

拓展课题 干电池的模拟实验

课题1 原电池

教材资料:锌-铜-稀硫酸为材料的原电池。

专题作业:从理论上分析用铝-铜-氢氧化钠为材料,

能否形成原电池。

《化学2》第39~40页

《化学教学》2007(10)4页

《化学教育》2007(2)53页

(二)从学科指导看

基本要求:

通过原电池实验,加深对原电池工作原理的认识。

发展要求:

能根据已知的电池总反应式,判断电池的正负极,

书写电极反应式。

说 明:

电极的极化作用对原电池产生电流的影响只作一

般了解。

课时安排:

1 课时,(总 2 课时,制作氢氧燃料电池和析氢

腐蚀、吸氧腐蚀拟放在第二课时)

(三)从实验视角看

必修2第38页“化学能转变为电能的活动与探究”

一是电流微弱,

用灵敏检流计检测;

二是供电时间短暂,

电池的放电效率低;

三是锌极板有大量气泡,

干扰铜极板现象的观察。

(三)从实验视角看

选修3第12页“原电池的工作原理活动与探究”

克服了锌极板有大量气泡的现象

盐桥能说明内电路中离子的迁移

电流密度依然较小,不足以使小灯泡发亮

提出课题——用更有说服力的实验来证实

具有实际价值的电池

探究电池效率的因素,

放大电池的电流密度,

延长电池的工作时间,

。。。。。。。

二、实验基本原理

电子迁移

正极

负极

Cu2+ + 2e- = Cu

Zn - 2e- = Zn2+

电池反应 Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu

离子迁移

外电路

检流计

内电路

盐 桥

ZnSO4溶液

K+迁入

Cl- 迁入

CuSO4溶液

实验表明:

电池的电流密度的大小与电极的表面积、极板之

间的距离和介质等因素有关;

无论何种材料制作的原电池,电池的极化作用都

是很强的,极化作用会使电极的放电反应变得迟

钝,影响电池的工作时间,而去极化剂(如高锰

酸钾、重铬酸钾和过氧化氢等氧化剂)由于有效

降低了电极的极化作用,提高了电池的放电效率。

为此设计了如下图的实验装置。

铜锌原电池

三、实验操作要点

1.装置的组装

取一块锌片(6cm×3.3cm)和一块铜片

(6cm×3.3cm),两者之间放一块海绵(厚度2cm),

用橡皮筋固定好,用导线把小灯泡(2.5V 0.3A)和

锌片、铜片连接起来,插入放有50ml蒸馏水的100ml

小烧杯中,组装这样的装置多个备用。

2.去极化剂的选择

向三个装置中分别加入 10ml 的稀硫酸,编号为甲

乙、丙,观察小灯泡是否发光。

向甲装置中加入 5ml 3% 的双氧水,振荡溶液,

记录小灯泡发光的时间和亮度。

向乙装置中加入 0.5 g 的重铬酸钾晶体,振荡溶液,

记录小灯泡发光的时间和亮度。

向丙装置中加入 0.5 g 的高锰酸钾晶体,振荡溶液,

记录小灯泡发光的时间和亮度。

2.去极化剂的选择

加入物质 小灯泡发光的时间 小灯泡发光的亮度 实验结论

5ml 3%的双氧水 约6 min 灯丝亮 重铬酸钾

效果最好

0.5 g

重铬酸钾 约13 min 三者中最亮

0.5 g

高锰酸钾 约4 min 较双氧水亮

3.电极材料的选择

电极材料:Zn-C(直径1.1cm),与Zn-Cu对比

溶液介质:稀硫酸

去极化剂:重铬酸钾晶体

电极材料:Al -C (直径1.1cm),与Al-Cu对比

溶液介质:稀盐酸

去极化剂:重铬酸钾晶体

按照上述实验装置和操作方法进行实验,观察现象。

3.电极材料的选择

电极材料 电解液 小灯泡发光的亮度 实验结论

Zn - C 稀硫酸 亮,可照明 碳电极

优于

铜电极

Al - C 稀盐酸 亮,可照明

4.溶液介质的选择

Zn-C-NaOH: 小灯泡不亮,检流计偏转。

Al-C-NaOH: 小灯泡不亮,两极有气泡。

电极材料:Zn - C(直径1.1cm) ,Al - C

溶液介质:加入约 10 g 氢氧化钠固体

去极化剂:重铬酸钾晶体

按照上述实验装置和操作方法进行实验,观察实验

现象。

四、实验注意事项

1.电解质用浓硫酸或固体氢氧化钠立即加水配制成溶

液,由于它们溶解放热,形成热的介质,加快了电

极反应。

2.如要灯泡持续发亮,不断振荡是关键。可以用电极

搅拌溶液。海绵比两极板稍长,以防碰破烧杯底。

锌片和铜片先用碱液处理,再用酸液处理,然后用

蒸馏水漂洗。

第四单元 研究型实验

课题三

综合实验设计

实践活动

现象

设计原理

当把胶头滴管里的水挤压进烧瓶中时,烧瓶里的气球逐渐鼓胀起来。

极易溶于水的氨气或HCl气体溶于水后,烧瓶里的气压变小,外边的空气经导管进入气球而使气球鼓胀,保持内外气压相等。

1、

2、

连接方式

实验时现象

设计原理

适用实验类型

U形气压计代替带气球的导管。

U管中红色水溶液左或右液面高低发生变化。

通过U管中红色水溶液左或右液面上升或降低,始终保持内外气压相等。

密闭容器内气压会改变的实验。

【思考与交流】

对教材中图4-4所示实验,可以做两方面改进:一是设法减少烧瓶内的压强;二是设法检测烧瓶内压强的变化。减少烧瓶内的压强,需制备收集纯净干燥氨气或氯化氢。因氨气或氯化氢有刺激性气味,污染空气,烧瓶中的气体可以改为二氧化碳,滴管中改为饱和氢氧化钠溶液。

另外,还可以使烧瓶中充满水蒸气,待冷却后,同样可发生气球自胀。

教材中图4-6微型导电测试笔使用纽扣电池实现了微型化,但纽扣电池的价格较普通电池高,可以考虑使用废旧小手电与普通干电池组装导电测试笔。

检测烧瓶内压强的变化,除可用气球外,还可以使用图4-5的气压计,即用气压计代替气球,观察气压计中液面变化,从而了解容器内压强变化。

本实验与喷泉实验原理相同。

图4-5检测气压变化的装置

1、溶解热效应实验装置

用此装置实施放热、吸热反应的方法及现象如下表所示:

2、证明、测定空气中的氧气参与氧化还原反应实验

证明空气中的氧气参与反应的实验

3、生化综合实验

生化综合实验

4、几种简易气体发生装置

同课章节目录

- 第一单元 从实验走进化学

- 课题一 实验化学起步

- 实验1-1 蓝瓶子实验

- 课题二 化学实验的绿色追求

- 实验1-2 氯气的生成及其性质的微型实验

- 实验1-3 污水处理--电浮选凝聚法

- 第二单元 物质的获取

- 课题一 物质的分离和提纯

- 实验2-1 纸上层析分离甲基橙和酚酞

- 实验2-2 海水的蒸馏

- 实验2-3 从海带中提取碘

- 课题二 物质的制备

- 实验2-4 硫酸亚铁铵的制备

- 实验2-5 乙酸乙酯的制备及反应条件探究

- 实验2-6 氢氧化铝的制备

- 第三单元 物质的检测

- 课题一 物质的检验

- 实验3-1 几种无机离子的检验

- 实验3-2 几种有机物的检验

- 实验3-3 植物体中某些元素的检验

- 课题二 物质含量的测定

- 实验3-4 酸碱滴定曲线的测绘

- 实验3-5 比色法测定抗贫血药物中铁的含量

- 实验3-6 食醋中总酸量的测定

- 第四单元 研究型实验

- 课题一 物质性质的研究

- 实验4-1 纯净物与混合物性质的比较

- 实验4-2 金属镁、铝、锌化学性质的探究

- 课题二 身边化学问题的探究

- 实验4-3 含氯消毒液性质、作用的探究

- 实验4-4 饮料的研究