2020-2021年云南省曲靖市宣威市高一(上)期末考试语文试卷(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021年云南省曲靖市宣威市高一(上)期末考试语文试卷(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-28 08:54:28 | ||

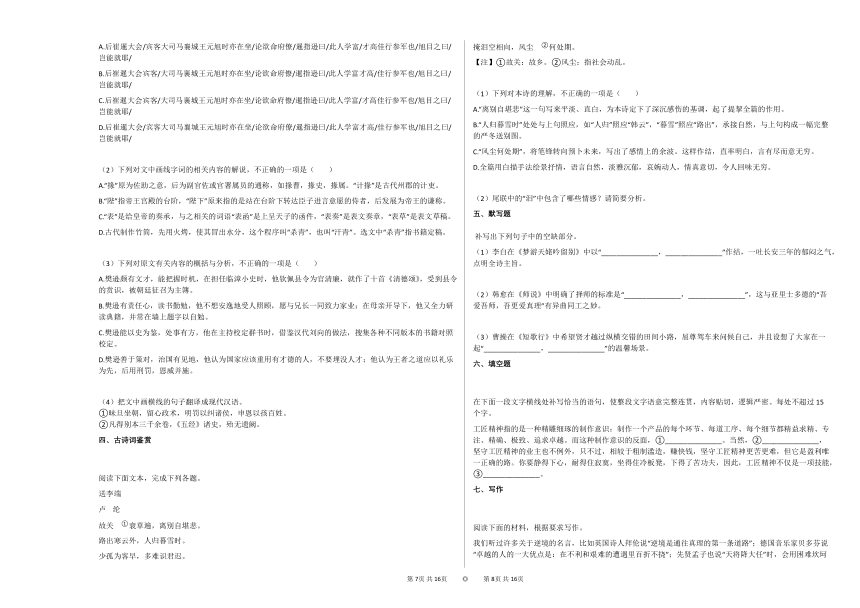

图片预览

文档简介

2020-2021年云南省曲靖市宣威市高一(上)期末考试语文试卷

一、综合读写

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

“一个时代有一个时代的文艺,一个时代有一个时代的精神。”赵树理的小说,看上去多是_______________,实则细致描绘社会变革给农民带来的心理悸动与精神变动。柳青则从农村和农民角度为时代生活与精神描形立像,做了_______________的时代“书记官”。路遥作品中无论是叙事,还是抒情,抑或是议论,都有“我们”不断出现。“我们”不仅使作品叙事方式在第三人称里融进第一人称意味,使作者自然而然成为作品人物中的一员,而且在不知不觉中把读者引入局中。读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于思考人生进而身历生活的同一过程,彼此勾连又互相影响的命运共同体。

由于运用严谨现实主义写法,灌注强烈现实主义精神,这些作品做到了思想精深与技术精湛的_______________。

文学需要构筑时代高峰,高峰需要精品力作支撑。(?

?

?

?

)。推动更多更好的文艺精品_______________地产生,正是我们重温经典、探寻经典成因的用意与期望所在。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.鸡零狗碎?

?

名副其实?

?

相得益彰?

?

不绝如缕

B.家长里短?

?

名副其实?

?

相得益彰?

?

源源不断

C.家长里短?

?

名不虚传?

?

相辅相成?

?

不绝如缕

D.鸡零狗碎?

?

名不虚传?

?

相辅相成?

?

源源不断

(2)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于思考人生进而身历生活的同一过程,互相影响又彼此勾连的命运共同体。

B.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于身历生活进而思考人生的同一过程,彼此勾连又互相影响的命运共同体。

C.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于身历生活进而思考人生的同一过程,是彼此勾连又互相影响的命运共同体。

D.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于思考人生进而身历生活的同一过程,是互相影响又彼此勾连的命运共同体。

(3)下列在括号内补写的语句,最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的时代精品成了经典,经过了时间淘洗

B.经过时间淘洗的经典之作,是不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的时代精品

C.经过不同时期淘洗的经典之作是重要的时代精品,不同时期的作家倾尽了心力与才力

D.作家在不同时期倾其心力与才力创作出来的经典之作,经过时间淘洗后成了重要的精品

?

2.

请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过50个字。

2020年6月16日中国国际服务贸易交易会举行数字平台上线仪式,服贸会官方网站、官方APP、注册系统及智能客服系统四大功能服务正式启动,将为中外展客商对接洽谈、交流合作提供365天永不落幕的新体验,为中国经济发展注入新活力。本届服贸会一大创新是采取线上线下融合方式举办:展览方面,利用传统页面和3D虚拟展台,提供看得见的智能体验,打破空间限制;论坛方面,通过5G视频直播、视频会议、在线翻译等技术手段,连通线上线下会议论坛,打破地域和语言限制;洽谈方面,利用即时消息通信、视频洽谈、在线翻译、智能客服等多种工具,搭建云端虚拟洽谈间,打破线下限制。

二、现代文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

材料一:

1992年,联合国教科文组织发起的“世界记忆工程”将现代信息技术应用于文化遗产的保护,推动了文化遗产的数字化保护进程。中国古迹遗址保护协会理事、国家文物局文物保护与考古司副司长刘洋说:“中国文化遗产的数字化进程几乎与国际同步,20世纪80年代末,敦煌研究院率先在国内提出了建设数字敦煌的构想。”近年来,中国相继出台《“互联网+中华文明”三年行动计划》和《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》等文件,重视文物保护的同时,也对文物的数字化保护提出了明确要求。从技术层面来说,通过大数据及相关技术的广泛应用,已经可以实现对文物完整的数字化存档并永久保存,这已成为保护文化遗产的重要方面。

(综合选自“中国社会科学网”“人民网”《中国文化报》等)

材料二:

敦煌研究院敦煌学信息中心副主任夏生平表示,多年前,有着1600多年历史的敦煌莫高窟面临着即将消亡的危险,采用的物理、化学、生物等各种保护方式,都无法阻止莫高窟的衰落,而数字技术的运用,为莫高窟的保存和资源共享提供了非常大的空间。如今去敦煌莫高窟的游客,只要愿意,可以不再像以前那样排长队挤着进那一个个的小洞窟,就着微弱的光线看着那一幅幅可能有残缺的壁画,而是可以在3D虚拟环境中欣赏敦煌壁画和彩塑,感受到洞窟中无法观看的细节,想看多细就看多细。早在2015年,广东省文化厅就在国内首次开发了“广东省物质文化遗产电子地图”手机APP应用软件,该软件录入了广东省级以上非遗的地理位置、传承人等信息,为用户了解与保护广东的非物质文化遗产提供了便利。

以河南省某高校为例,目前校藏古籍文献2000多册,但受到自然条件、保存条件和书籍的物理特性的影响,大量古籍文献受损严重,所以,古籍数字化的工作迫在眉睫。古籍数字化成本非常高,如一册300页古籍数字化成本要60万到90万,所以学校每年都要投入几百万到几千万的资金用于古籍数字化工作。古籍虽然可以被数字化,从而以更加高效的方式被存储,并被快速检索,但是古籍数字化存档也容易遭到病毒侵害,存在被人为误删或者掉电等故障的风险。

(综合选自“中国文明网”“搜狐网”等)

材料三:

由国家统一规划,通过政府牵头和社会参与,在国家层面建立起较为完备的综合数据源,把碎片化的信息聚合在一起,实现数字化、可视化建模,进行立体重构和生动再现。建立文化遗产数字化保护专项支持资金,将该专项资金列入本级财政预算,并随财政收入增长而增长。要培养一批既懂文化艺术又懂数字技术,既具备理论知识又不乏实践经验的复合型人才,支持文化遗产数字化保护建设。以高校和科研院所为依托,建立文化遗产数字化保护实验室平台,鼓励和积极申报文化遗产数字化项目,以项目立项的形式对文化遗产进行数字化处理。建立一种公共性、开放性、互动性的国际对话与交流机制,通过定期的技术交流与对话,加深中外技术互补,促进双方在技术领域持续、深入、全面的合作与发展。

(摘编自王晓芬《文化遗产数字化保护的优势与路径》)

(1)下列对“中国文化遗产的数字化”相关内容的理解与分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.“世界记忆工程”将现代信息技术应用于文化遗产的保护,中国在联合国教科文组织的影响下开启了文化遗产的数字化保护进程。

B.大数据及相关技术实现了对文物完整的数字化存档并永久保存,而文化遗产数字化保护实验室平台的建立必将推进对文化遗产的数字化处理。

C.数字技术逼真地还原了敦煌莫高窟洞窟的景观,既满足了游客常规游览无法实现的观感要求,又减少了游客排长队等待的痛苦。

D.数字化使古籍得以高效存储,但并非一劳永逸,还需建立防护机制,防止存档被误删,降低因掉电、病毒侵害等所带来的风险。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.文物保护不仅要有重视的态度和数字化保护的新思路,还需要对文物的数字化保护提出明确的要求,避免数字化保护出错走偏。

B.20世纪80年代末,敦煌研究院提出的建设数字敦煌的构想如今已经成为了现实,游客可以在3D虚拟环境中欣赏敦煌壁画和彩塑。

C.物理、化学、生物等各种保护方式,都无法改变敦煌莫高窟即将消亡的事实,但数字技术的运用以全新的方式解决了这一难题。

D.“广东省物质文化遗产电子地图”收录了广东省级以上非遗的地理位置、传承人等信息,该举措表明数字技术也适用于非遗的保护。

(3)怎样才能有效推进我国的文化遗产数字化?请结合材料简要说明。

?

阅读下面文本,完成下列各题。

骡?

子

王

宇

马棚里来了新的入驻者,骡子。

马棚里原来的那匹马走了。

有人说:那匹马因为跑得快,被新主人相中,去赛马场效力了。有人说:那匹马天生好看,被新主人相中,去马戏团了。有人说:那匹马太贪吃,爱炫耀,又不爱干活儿,被主人送屠宰场了。总之,那匹马再也没有回来,这是不争的事实。

骡子住进马棚,兴奋不已。这环境,这待遇,这享受,比以前好多了。尤其是它独享着那个硕大的马槽,谁也不和它抢食,而且人们抢着给它喂草料。这日子过得惬意极了。想一想,自己曾经过的是什么日子。每天与马和毛驴在一块草地上吃草,今天马看见不顺眼,就飞奔过来,照着它脖子咬几口,嘴里骂道:“你这杂种,滚远点儿。”明天驴看见不顺眼,就撅着屁股,给它几蹄子,嘴里骂道:“你这杂种,快快离开这块草地。”骡子忍着疼,不敢吱声,很委屈,也很纠结。怎么自己长得又像马又像驴,可又什么也不是?

住进马棚里的骡子,很向往马过的日子。虽然被主人骑着,但是高高地仰着头。在众目睽睽之下,能得到人们的赞美,甚至还有闪光灯的特写,登上报纸的头版头条。相比之下,毛驴过的是什么日子,默默无闻,不是拉磨就是驮东西,整天不辞辛苦地为主人干活儿,又苦又累,还得不到主人的夸奖,更不用说别人的赞誉了。

骡子住进马棚后,每天除了吃东西要低头外,其余时间,总是把头仰得高高的,学着马的步伐,有节奏地走路。得空儿就去美发中心,把尾巴稀疏而灰暗的杂毛焗染得黑而光亮,蓬松如马尾。把短而直的鬃毛尽量拉长,烫成波浪状,形如马鬃。乍一看,这骡子还真有点儿像马了。它很期待主人能对它另眼相看。

主人欣赏骡子的力量比驴大,脾气没有驴那么倔,模样比驴好看,但又没有马那么娇气,而且比马低调而适用。没想到新来的骡子把自己整成个马的样子,心里真有点儿不舒服。主人动了念头,想把骡子再次放归草地,心里埋怨那个饲养员,这骡子根本就不是当初推荐时所说的那样:埋头苦干,任劳任怨,脑瓜绝顶聪明,急他人之所急,想他人之所想。

主人在马棚前来回地踱步,若有所思地看着骡子吃草。骡子嚼着鲜嫩的青草,却读不懂主人的心思,但它从主人的眼神里感到一丝丝的不安。骡子想,自己住的是马棚,吃的是精饲料,却没干出什么给主人露脸的事情,心里也很愧疚。于是,骡子想在主人的面前好好表现一番。

主人来了,原本是想让骡子去驮东西的。可是,骡子走出马棚,驮起主人,高扬着头,一声长嘶,奋起四蹄,狂奔起来。主人在骡子身上骑着,飘飘忽忽。没走多远,骡子突感身体不适,虽咬牙坚持,但无济于事,最终轰然倒下,猝死。

主人从骡背上摔下来,灰头土脸的,半晌,才从地上爬起来。他拍拍衣衫的土,看着死去的骡子,颇有些伤感。

尽管浑身疼痛不已,但主人还是觉得,骡子活得挺不容易。

主人决定写一讣告,以告慰死去的骡子。提起笔来却难以下笔。一匹骡子……不合适,“匹”是马的专用词;一头骡子……也不合适,“头”是驴的专用词。实在没办法,索性写道:某骡子兢兢业业,勤勤恳恳,过度劳累,不幸倒在工作岗位上,实乃骡之楷模也,云云。

出殡那天,天阴沉沉的。曾经同在一块草地上吃草的马和毛驴都来了。哀乐声中,毛驴张开大嘴,引颈长鸣,一声连着一声,高亢有力,似对骡子离去的惋惜,又像宣泄心头的幽怨,也或许是对明天充满期待。

主人听着,心潮澎湃,不禁低下了头。

马棚总不能这么空着,新的入驻者,应该很快就要来了。

(1)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.小说在开头便呈现一种错位——马棚里的新入驻者却是骡子,这样写赋予之后的情节以生发的动力。

B.第六段运用神情、行为和外貌描写,表现了骡子对美的热爱和追求以及渴望得到主人赏识的迫切之情。

C.小说写出殡那天,毛驴张开大嘴,引颈长鸣,至于它究竟为何长鸣,作者并未明示,这样处理耐人寻味。

D.小说采用第三人称进行叙述,以全知的视角,描写骡子和主人的言行心理,冷静客观而又意蕴深长。

(2)小说中塑造了一个可怜又可恨的骡子形象,请简要分析骡子的可恨之处。

(3)虚幻性和讽喻性是寓言体小说的两个显著特征,请结合文本简要谈谈你对这两个特征的理解。

?

阅读下面文本,完成下列各题。

唐诗的自然精神

刘?

宁

唐诗有诸多丰富的精神特色,其中自然精神对唐诗的浸润十分深刻,甚至可以说,在很大程度上,自然精神塑造了唐诗令后世无限企慕的艺术境界。

自然精神发端于先秦道家自然哲学,老子说“道法自然”,“道”是世界的根本,“道”就是“自然”,它就是它自己的样子,独立而不改。然而人生和社会常常是背离“道”,背离“自然”的,人应该超脱这种“背离”,去体会恒常不变的本然之道。被后人誉为古今隐逸诗人之宗的陶渊明,他的诗歌有浓厚的自然之趣,《饮酒》中的“山气日夕佳,飞鸟相与还”,写黄昏中归巢的飞鸟,正是一幅万物归于本然的画卷。陶渊明用他的方式,展开了诗歌自然之美的隽永画卷,而这幅画卷,正是在唐代呈现出了丰富而灿烂的内容。

唐代超一流的诗人中,王维和李白的诗歌都深受自然精神的影响。自然精神对王维的影响,主要体现在山水诗方面。贯穿其中的山水审美精神,不以描摹山水之形态为旨归,而是要通过俯仰山水去体会自然之道。

中国的山水诗追求“静”的境界,这个静是哲学上的静,是内心安静澄明的状态,王维的山水诗是展现“静”的绝佳典范。王维刻画山水,广阔浩渺而辽远,进入一种超脱现实功利的辽远境界,是一种精神之“远”。王维被称为“诗佛”,他的山水诗对“静”与“远”的刻画,萦绕着深邃的“空”趣。例如《新晴野望》,描绘一场雨水后天清地朗开阔澄澈的原野,其中“白水明田外,碧峰出山后”两句,写河水映照阳光,远方青翠的山峰因空气清澈而呈现在诗人的眼前,爽朗明澈的诗境,又是精神宁静澄明的写照。其《汉江临泛》“江流天地外,山色有无中”,写江水浩渺,天水相接相融,远山似有若无,这是山水之远,更是精神之远。《鹿柴》“空山不见人,但闻人语响”,诗中幽远的山林是充满深邃“空”趣的至静之境。这是唐诗艺术最深刻的地方,羚羊挂角,无迹可求。

理解唐诗的自然精神,提到的第二位大诗人是李白,李白更是自然精神塑造的诗人,今天的我们要理解他,就要抓住他的两个鲜明的精神特质,即大鹏精神和赤子之心。

大鹏精神,这个“大鹏”就是《庄子·逍遥游》中的大鹏。李白一生皆以大鹏自比,他说自己“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水”。李白的豪迈奔放,就是大鹏扶摇高举的境界。然而同时也要看到,李白和庄子是有所不同的。庄子所说的逍遥远游之境,和人世是有对立的,超脱流俗的同时,也有背离常情的怪诞,自己的妻子去世不仅不悲痛反而鼓盆而歌,这和常人表达感情的方式很不一样。李白不是这样,他天才豪放,但身上毫无怪诞之处,他的悲欢喜怒同于常人,却又比常人表达得更浓烈,更为本然。这种本然的表达,使李白的诗歌经常呈现出天真如赤子的境界。他的《长干行》,刻画一位女子与丈夫两小无猜,笔触极为纯净天真,“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜”。

王维和李白的诗歌正是在自然精神的浸润下,呈现出许多难以言传的艺术神妙。宋代以下,随着思想文化环境发生深刻变化,唐诗所赖以形成的许多精神氛围发生了改变。这些都增加了理解唐诗的难度。理解唐诗应深入其精神文化背景,对唐诗的自然精神,对唐诗神妙的艺术之美,还有许多问题,值得我们不断去品味和思考。

(选自《光明日报》,有删改)

(1)下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(????????)

A.唐诗有诸多丰富的精神特色,其中的自然精神塑造了唐诗令后世无法企及的艺术境界。

B.诗歌作品有着浓厚自然之趣的陶渊明用他的方式展开了诗歌自然之美的隽永画卷。

C.宋代以后,唐诗赖以形成的许多精神氛围改变了,后世理解唐诗有了一定的难度。

D.中国的山水诗中的“静”是哲学上的静,是内心安静澄明的状态,这在王维的山水诗中有所表现。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(????????)

A.文章论述李白诗歌的自然精神时采用了对比论证手法,突出李白诗歌中的赤子之心。

B.文章论证结构清晰,提出中心观点后论述了自然精神的内涵,再使用例证法证明论点。

C.文章结尾指出唐诗自然精神的形成跟精神文化背景有关,对于读者品读唐诗有启发。

D.文章引用陶渊明的《饮酒》中的句子,论证了山水诗在深远幽静中具有的深邃的“空”趣。

(3)根据原文内容,下列说法正确一项是(????????)

A.自然精神来自于道家思想,唐诗具有自然精神,说明道家思想在唐代的精神氛围中占主要地位。

B.王维的《山居秋暝》中,“明月松间照,清泉石上流”两句明白如话,但创造出了一种澄澈宁静的诗境。

C.在《汉江临泛》中,王维写雨水后天清地朗开阔澄澈的原野,呈现爽朗明澈的诗境,也是诗人精神宁静澄明的写照。

D.李白在庐山上纵目远望,“登高壮观天地间,大江茫茫去不还”,是大鹏的视野,是逍遥远游之境。

三、文言文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

樊逊,字孝谦。河东北猗人也。逊少学,常为兄仲优饶。既而自责曰:“名为人弟,独受安逸,可不愧于心乎?”欲同勤事业。母冯氏谓之曰:“汝欲谨小行耶?”逊感母言,遂专心典籍,恒书壁作“见贤思齐”四字,以自劝勉。属本州岛沦陷,寓居邺中,为临漳小史。县令裴鉴莅官清苦,致白雀等瑞,逊上《清德颂》十首。鉴大加赏重,擢为主簿,仍荐之于右仆射崔暹,与辽东李广、渤海封孝琰等为暹宾客。后崔暹大会宾客大司马襄城王元旭时亦在坐论欲命府僚暹指逊曰此人学富才高佳行参军也旭目之曰岂能就耶逊曰:“家无荫第,不敢当此。”天保元年,本州岛复召举秀才。五年正月,制诏问求才审官,逊对曰:“今日公卿,抑亦天授,与之为治,何欲不从。高悬王爵,唯能是与。无令桓谭非谶,官止于郡丞;赵壹负才,位终于计掾。则天下宅心,幽明知感,真人去而复归,从此而言,可以无愧。”又问刑罚宽猛,逊对曰:“伏惟陛下,昧旦坐朝,留心政术,明罚以纠诸侯,申恩以孩百姓。王者之治,务先礼乐,如有未从,刑书乃用,宽猛兼设,水火俱陈,则天下自治,大道公行。”七年,诏令校定群书,逊等十一人同被尚书召共刊定。时秘府书籍纰缪者多,逊乃议曰:“按汉中垒校尉刘向受诏校书,每一书竟,表上,辄言:臣向书、太史公书、太常博士书、中外书合若干本以相比校,然后杀青。向之故事,见存府合,即欲刊定,必藉众本。邢子才、魏收等皆多书之家,请牒借本参校得失。”凡得别本三千余卷,《五经》诸史,殆无遗阙。八年,诏尚书开东西二省官选,所司策问,逊为当时第一。

(节选自《北齐节·樊逊传》)

(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是(?

?

?

?

)

A.后崔暹大会/宾客大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富/才高佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

B.后崔暹大会宾客/大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富才高/佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

C.后崔暹大会宾客/大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富/才高佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

D.后崔暹大会/宾客大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富才高/佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

(2)下列对文中画线字词的相关内容的解说,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.“掾”原为佐助之意,后为副官佐或官署属员的通称,如掾曹,掾史,掾属。“计掾”是古代州郡的计吏。

B.“陛”指帝王宫殿的台阶,“陛下”原来指的是站在台阶下转达臣子进言意愿的侍者,后发展为帝王的谦称。

C.“表”是给皇帝的奏承,与之相关的词语“表函”是上呈天子的函件,“表奏”是表文奏章,“表草”是表文草稿。

D.古代制作竹简,先用火烤,使其冒出水分,这个程序叫“杀青”,也叫“汗青”。选文中“杀青”指书籍定稿。

(3)下列对原文有关内容的概括与分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.樊逊颇有文才,能把握时机,在担任临漳小史时,他钦佩县令为官清廉,就作了十首《清德颂》,受到县令的赏识,被朝廷征召为主簿。

B.樊逊有责任心,读书勤勉,他不想安逸地受人照顾,愿与兄长一同致力家业;在母亲开导下,他又全力研读典籍,并常在墙上题字以自勉。

C.樊逊能以史为鉴,处事有方,他在主持校定群书时,借鉴汉代刘向的做法,搜集各种不同版本的书籍对照校定。

D.樊逊善于策对,治国有见地,他认为国家应该重用有才德的人,不要埋没人才;他认为王者之道应以礼乐为先,后用刑罚,恩威并施。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①昧旦坐朝,留心政术,明罚以纠诸侯,申恩以孩百姓。

②凡得别本三千余卷,《五经》诸史,殆无遗阙。

四、古诗词鉴赏

?

阅读下面文本,完成下列各题。

送李端

卢?

?

纶

故关衰草遍,离别自堪悲。

路出寒云外,人归暮雪时。

少孤为客早,多难识君迟。

掩泪空相向,风尘何处期。

【注】①故关:故乡。②风尘:指社会动乱。

(1)下列对本诗的理解,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.“离别自堪悲”这一句写来平淡、直白,为本诗定下了深沉感伤的基调,起了提挈全篇的作用。

B.“人归暮雪时”处处与上句照应,如“人归”照应“韩云”,“暮雪”照应“路出”,承接自然,与上句构成一幅完整的严冬送别图。

C.“风尘何处期”,将笔锋转向预卜未来,写出了感情上的余波。这样作结,直率明白,言有尽而意无穷。

D.全篇用白描手法绘景抒情,语言自然,淡雅沉郁,哀婉动人,情真意切,令人回味无穷。

(2)尾联中的“泪”中包含了哪些情感?请简要分析。

五、默写题

?

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李白在《梦游天姥吟留别》中以“_______________,_______________”作结,一吐长安三年的郁闷之气,点明全诗主旨。

(2)韩愈在《师说》中明确了择师的标准是“_______________,_______________”,这与亚里士多德的“吾爱吾师,吾更爱真理”有异曲同工之妙。

(3)曹操在《短歌行》中希望贤才越过纵横交错的田间小路,屈尊驾车来问候自己,并且设想了大家在一起“_______________,_______________”的温馨场景。

六、填空题

?

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

工匠精神指的是一种精雕细琢的制作意识:制作一个产品的每个环节、每道工序、每个细节都精益求精、专注、精确、极致、追求卓越。而这种制作意识的反面,①_______________。当然,②_______________,坚守工匠精神的业主也不例外,只不过,相较于粗制滥造,赚快钱,坚守工匠精神更苦更难,但它是盈利唯一正确的路。你要静得下心,耐得住寂寞,坐得住冷板凳,下得了苦功夫,因此,工匠精神不仅是一项技能,③_______________。

七、写作

?

阅读下面的材料,根据要求写作。

我们听过许多关于逆境的名言,比如英国诗人拜伦说“逆境是通往真理的第一条道路”;德国音乐家贝多芬说“卓越的人的一大优点是:在不利和艰难的遭遇里百折不挠”;先贤孟子也说“天将降大任”时,会用困难坎坷来锻炼人。但是现实生活中,我们渴望“一帆风顺”“万事顺遂”。

你是如何理解“逆境”的?试结合你的理解与感受写一篇议论文。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案与试题解析

2020-2021年云南省曲靖市宣威市高一(上)期末考试语文试卷

一、综合读写

1.

【答案】

B

C

B

【考点】

成语的使用

病句辨析修改

语境填句

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)第一空,鸡零狗碎:形容事物零零碎碎,不成片段。比喻无关紧要的琐碎事务。家长里短:指家庭日常生活琐事,常见于邻里间的交谈。赵树理小说擅长写家庭日常生活琐事,这里应选“家长里短”。

第二空,名副其实:名声或名义和实际相符。名不虚传:确实很好,不是空有虚名。语境中指柳青是名声和实际相符的“书记官”,应选“名副其实”。

第三空,相得益彰:指两个人或两件事物互相配合,双方的能力和作用更能显示出来。相辅相成:指两件事物互相配合,互相辅助,缺一不可。语境指的是这些作品的思想性和艺术性互相映衬,应选“相得益彰”。

第四空,不绝如缕:像细线一样连着,差点儿就要断了。形容局势危急或声音细微悠长。源源不断:形容接连不断,连绵不绝。语境是说艺术精品不断产生,应选“源源不断”。

故选B。

(2)画线句子中,应先“身历生活”再“思考人生”,排除A、D两项;“作者、读者和作品人物……彼此勾连又互相影响的命运共同体”缺少谓语“是”,排除B项;另外,“又”表并列,因此“彼此勾连”“互相影响”不用调整顺序。

故选C。

(3)括号的上文指出,“高峰需要精品力作支撑”,下文是“推动更多更好的文艺精品产生”,因此括号内应填写的是与“文艺精品”相关的内容。“经典之作”一般都是经过了时间的检验。“时代精品”一般指的是不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的作品,这二者构成了一个判断,分析“经过时间淘洗的经典之作,是不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的时代精品”可知,B项补写得最恰当。

故选B。

2.

【答案】

示例:2020年6月16日中国国际服务贸易交易会举行数字平台上线仪式,采取线上线下融合方式,为经济发展注入新活力。

【考点】

一句话概括内容

【解析】

此题暂无解析

【解答】

一般新闻的核心事件都在导语部分,导语一般是第一句或者第一段。本语段第一句交代了“时间”是2020年6月16日;“对象”是中国国际服务贸易交易会;“事件”是举行数字平台上线仪式;“意义”是为经济发展注入新活力。第二句交代了本届服贸会的举办形式——采取线上线下融合方式。据此进行概括整合即可得出答案。

二、现代文阅读

【答案】

A

C

(3)①从国家政府来说:建立完备的综合数据源;加大资金投入,建立专项支持资金。

②从人才培养来说:培养一批既懂文化艺术又懂数字技术,既具备理论知识又不乏实践经验的复合型人才。

③从高校和科研院所来说:建立文化遗产数字化保护实验室平台,鼓励积极申报文化遗产数字化项目。

④从技术进步来说:数字化后的文化遗产应做好安全防护工作;加强国际交流以促进中外技术互补。

【考点】

理解概念、句子含意

概括内容,归纳要点

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“影响下开启了”理解有误。材料一说的是“联合国教科文组织发起的‘世界记忆工程’将现代信息技术应用于文化遗产的保护,推动了文化遗产的数字化保护进程”“中国文化遗产的数字化进程几乎与国际同步,20世纪80年代末,敦煌研究院率先在国内提出了建设数字敦煌的构想”。

(2)C项,“即将消亡的事实”表达不准确;“解决了这一难题”分析有误。材料二说的是“多年前,有着1600多年历史的敦煌莫高窟面临着即将消亡的危险,采用的物理、化学、生物等各种保护方式,都无法阻止莫高窟的衰落,而数字技术的运用,为莫高窟的保存和资源共享提供了非常大的空间”。

(3)解答本题,可从国家、高校、技术、人才等多个层面作答。国家政府层面,根据材料三“在国家层面建立起较为完备的综合数据源,把碎片化的信息聚合在一起,实现数字化、可视化建模,进行立体重构和生动再现。建立文化遗产数字化保护专项支持资金,将该专项资金列入本级财政预算,并随财政收入增长而增长”可概括出:建立完备的综合数据源;加大资金投入,建立专项支持资金。人才培养层面,根据材料三“要培养一批既懂文化艺术又懂数字技术,既具备理论知识又不乏实践经验的复合型人才,支持文化遗产数字化保护建设”可归纳概括。高校和科研院所层面,根据材料三“建立文化遗产数字化保护实验室平台,鼓励和积极申报文化遗产数字化项目”可归纳概括。技术层面,根据材料二中存在的问题“古籍虽然可以被数字化,从而以更加高效的方式被存储,并被快速检索,但是古籍数字化存档也容易遭到病毒侵害,存在被人为误删或者掉电等故障的风险”和材料三“加深中外技术互补,促进双方在技术领域持续、深入、全面的合作与发展”可概括出:数字化后的文化遗产应做好安全防护工作;加强国际交流以促进中外技术互补。

【答案】

B

(2)①贪慕虚荣,一心渴望得到夸奖赞誉;②迷失自我,企图活成马的样子;③自不量力,逞强驮主人狂奔。

(3)①虚幻性:骡子不合现实的种种表现,如“去美发中心”“驮起主人狂奔”等,是小说对生活现象的提炼、虚构与夸大。

②讽喻性:骡子、毛驴和马隐喻社会中的不同人群,主人这一形象也有着象征意味,故事言此意彼,借小喻大。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(小说)

分析人物形象(小说)

艺术特色(小说)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,“第六段运用神情、行为和外貌描写”错误,没有“神情”描写,“它很期待主人能对它另眼相看”是心理描写;“表现了骡子对美的热爱和追求”错误,应该是表现了骡子的爱慕虚荣。

(2)根据“骡子住进马棚,兴奋不已。这环境,这待遇,这享受,比以前好多了。尤其是它独享着那个硕大的马槽,谁也不和它抢食,而且人们抢着给它喂草料。这日子过得惬意极了”“住进马棚里的骡子,很向往马过的日子。虽然被主人骑着,但是高高地仰着头。在众目睽睽之下,能得到人们的赞美,甚至还有闪光灯的特写,登上报纸的头版头条”可以看出骡子贪慕虚荣;根据“骡子住进马棚后,每天除了吃东西要低头外,其余时间,总是把头仰得高高的,学着马的步伐,有节奏地走路……乍一看,这骡子还真有点儿像马了。它很期待主人能对它另眼相看”可以看出骡子企图活成马的样子,为此迷失了自我;根据“骡子走出马棚,驮起主人,高扬着头,一声长嘶,奋起四蹄,狂奔起来……没走多远,骡子突感身体不适,虽咬牙坚持,但无济于事,最终轰然倒下,猝死”可以看出骡子自不量力。据此即可概括出骡子的“可恨”之处。

(3)小说具有寓言性质,小说中的骡子、毛驴和马都有其象征性。本文通过写骡子入驻马棚,羡慕马,努力活成马的样子,结果在狂奔中死去,讽刺了社会上一些人不能正确认识自己,才不配位,不自量力,最后落得悲惨结局。文中“得空儿就去美发中心,把尾巴稀疏而灰暗的杂毛焗染得黑而光亮,蓬松如马尾。把短而直的鬃毛尽量拉长,烫成波浪状,形如马鬃”“骡子走出马棚,驮起主人,高扬着头,一声长嘶,奋起四蹄,狂奔起来。主人在骡子身上骑着,飘飘忽忽”“主人决定写一讣告,以告慰死去的骡子”“出殡那天,天阴沉沉的。曾经同在一块草地上吃草的马和毛驴都来了”等内容在现实中是不存在的,是对生活现象的提炼、虚构与夸大,同时作者赋予马、驴、骡子以人的情感与思维,体现虚幻性,而且人也不可能为死去的动物写讣告办葬礼,马、驴也不可能出席葬礼,这都十分具有想象及虚幻的意味。结合“骡子的力量比驴大,脾气没有驴那么倔,模样比驴好看,但又没有马那么娇气,而且比马低调而适用”“虽然被主人骑着,但是高高地仰着头。在众目睽睽之下,能得到人们的赞美,甚至还有闪光灯的特写,登上报纸的头版头条”“毛驴过的是什么日子,默默无闻,不是拉磨就是驮东西,整天不辞辛苦地为主人干活儿,又苦又累,还得不到主人的夸奖,更不用说别人的赞誉了”“某骡子兢兢业业,勤勤恳恳,过度劳累,不幸倒在工作岗位上,实乃骡之楷模也”“哀乐声中,毛驴张开大嘴,引颈长鸣,一声连着一声,高亢有力,似对骡子离去的惋惜,又像宣泄心头的幽怨,也或许是对明天充满期待”等内容可知,骡子、毛驴和马隐喻社会中的不同人群,主人这一形象也有着象征意味,故事言此意彼,借小喻大,这体现了小说的讽喻性。

【答案】

A

D

B

【考点】

信息筛选与概括

分析论证结构

分析评价作者态度

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“自然精神塑造了唐诗令后世无法企及的艺术境界”表述错误,文章第一段强调的是“自然精神塑造了唐诗令后世无限企慕的艺术境界”,“无法企及”与“无限企慕”表意不同。

(2)D项,根据原文内容,文章引用了王维的《鹿柴》来论证了山水诗在深远幽静中具有的深邃“空”趣。

(3)A项,逻辑错误,由“自然精神来自于道家思想,唐诗具有自然精神”推导不出“道家思想在唐代的精神氛围中占主要地位”,可以说一定程度上说明道家思想在唐代占有重要地位。

C项,“在《汉江临泛》中”错误,应该是“在《新晴野望》中”。

D项,“逍遥远游之境”是庄子的境界,并不是本文论述的李白的大鹏精神。

故选B。

三、文言文阅读

【答案】

B

B

A

(4)①天亮上朝,专注政治方略,严明刑罚来督察诸侯,重申恩德来抚爱百姓。

②总共得到三千多卷不同的版本,《五经》和各种史书,几乎没有遗漏缺失的。

【考点】

文言断句

古代官职

姓名称谓

其他古代文化常识

内容概括与分析

文言翻译

【解析】

【参考译文】

樊逊,字孝谦。河东北猗氏人。樊逊自小读书,常常受到兄长樊仲照顾。不久他自责地说:“我名义上是弟弟,独自接受安逸的生活,能不感到惭愧吗?”想要与兄长一同致力家业。母亲冯氏对他说到:“你想要做小事吗?”他有感于母亲的话,于是一心钻研典籍,常在墙上书写“见贤思齐”四字,用来勉励自己。恰逢本州沦陷,寄居邺中,担任临漳小史。县令裴鉴为官清廉勤苦,所以出现了白雀等祥瑞之兆,樊逊写了十首《清德颂》呈上。裴鉴非常欣赏推崇,提拔他做了主簿,并将他推荐给右仆射崔暹,和辽东李广、渤海封孝琰等人成了崔暹的宾客。后来崔暹聚集宾客,大司马襄城王元旭当时也在座,讨论想要任命府僚一事。崔暹指着樊逊说:“这个人学富才高,是最好的行参军的人选。”元旭看着樊逊说:“能屈就吗?”樊逊答道:“我家不是名门,可不敢担任这样的重任。”天保元年,本州又征召举荐樊逊为秀才。天宝五年正月,皇上下诏书征问选拔贤才考察官吏之策,樊逊对答说:“今天的王公卿相,也许是上天授命,让他们去治理,他们有什么不顺从的。高官显职,只能授给才能出众的人。不要让反对谶术的桓谭,职位只做到郡丞;身负奇才的赵壹,最终仅为计掾。那么就会天下归心,贤愚知恩感德,品行端正的人离开又返回,由此说来,皇上可以问心无愧。”皇帝又问刑罚的宽严,他对答到:“皇帝您天亮上朝,专注政治方略,严明刑罚来督察诸侯,重申恩德来抚爱百姓。英明君王的政治,一定要以礼乐教化为先,如果还有不顺从的,才用刑法条文,宽严并施,急缓并用,那么天下自然就可以安治,大道得以施行。”七年,皇帝下令让他校定群书,樊逊等十一人受尚书调遣一同参加校定。当时秘府中的书籍错误很多,樊逊就建议说:“据说,汉中垒校尉刘向奉命校定典籍,完成每本书的校对,就上表章说:‘臣刘向的藏书、太史公的书、太常博士的书、内外的书籍收集起来,将多个版本相互比照校对,这样后再定稿。’刘向的这些旧事,现在保存在府阁,假如要刊定群书,就一定得借助更多的版本。邢子才、魏收等都是藏书极多的人,请下令借来各种版本以参校正误。”总共得到三千多卷不同的版本,《五经》和各种史书,几乎没有遗漏缺失的。八年,皇上下令尚书为东西二省选拔官员,主管官吏考策问,樊逊是当时第一。

【解答】

(1)“宾客”为名词,作“会”的宾语,故“宾客”后应断开,排除A、D两项;“学富才高”为并列词组,是对“此人”的说明,“学富才高”中间不可断开,排除C项。

故选B。

(2)B项,“后发展为帝王的谦称”错,陛下不是帝王的谦称,而是对帝王的尊称。

(3)A项,“被朝廷征召为主簿”错,是县令裴鉴把他提升为主簿。

(4)①昧旦:黎明,拂晓。明罚:严明刑罚。孩:抚爱。

②凡:总共。殆:几乎。阙:通“缺”,缺失。

四、古诗词鉴赏

【答案】

B

(2)①故园衰败之悲,故乡遍地都是衰败的枯草,一片衰败之景;

②依依不舍之情,首联、尾联直言“自堪悲”“掩泪空相向”,颔联借景抒情,借寒云、纷飞的暮雪,写出送别友人的悲伤;

③相见恨晚之悲,小时丧父,多年客居他乡,在外漂泊,历经磨难,晚逢知己;

④相见无期之痛,“多难”“风尘”写出了社会动荡,“何处期”写出因社会动荡,与友人相见无期的悲伤。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

把握主旨情感

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,“‘人归’照应‘韩云’,‘暮雪’照应‘路出’”错误,应是“人归”照应“路出”,“暮雪”照应“寒云”。

(2)这是一首感人至深的送别诗。首联写送别的环境气氛,从衰草落笔,时令当在严冬。郊外枯萎的野草,正迎着寒风抖动,四野苍茫,一片凄凉的景象。诗人借衰草、寒云、暮雪写出了对故园衰败之悲。颔联写送别情景,友人伴寒云而去,自己踏暮雪而归,借景抒情,借寒云、纷飞的暮雪,写出送别友人的悲伤。颈联写回忆以往,对坎坷人生的悲叹。既是怜友,亦是悲己,词切情真,悲凉回荡。尾联进一步写难舍难分之情,掩面而泣,冀望相会,现世纷争、风尘扰攘、后会无期的凄凉溢于言表。根据首联中对“衰草”的描写以及“故关”可分析出故园衰败之悲;根据首联和尾联中“离别”“自堪悲”“掩泪空相向”可分析出送别友人之悲;根据颈联中“少孤为客早”可分析出相见恨晚之悲;根据颈联和尾联中“多难”“风尘何处期”以及注释的内容可分析出社会动乱、相见无期之痛。

五、默写题

【答案】

(1)安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜

(2)道之所存,师之所存也

(3)契阔谈讌,心念旧恩

【考点】

名篇名句默写

梦游天姥吟留别(李白)

师说(韩愈)

短歌行(曹操)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)根据“作结”“一吐长安三年的郁闷之气,点明全诗主旨”可推知答案。注意“摧”的书写。

(2)根据“择师的标准”“这与亚里士多德的‘吾爱吾师,吾更爱真理’有异曲同工之妙”可推知答案。注意“存”的书写。

(3)根据“希望贤才越过纵横交错的田间小路,屈尊驾车来问候自己”“设想了大家在一起”“温馨场景”可推知答案。注意“讌”的书写。

六、填空题

【答案】

①是为了追求短期经济效益粗制滥造,②制造业的最终目的是盈利,③也是一种精神品质

【考点】

语境填句

【解析】

此题暂无解析

【解答】

语段论述的是什么是工匠精神以及工匠精神的作用和体现。第①处根据前文“制作一个产品的每个环节、每道工序、每个细节都精益求精、专注、精确、极致、追求卓越”“反面”可知,应填与“制作产品精益求精”相反的内容,故可以填写为“是为了追求短期经济效益粗制滥造”;第②处根据后文“但它是盈利唯一正确的路”可知,应填与“盈利”相关的内容,故可以填写“制造业的最终目的是盈利”;第③处根据前文“因此,工匠精神不仅是一项技能”可知,这是总结,要突出其精神方面的意义,故可以填写“也是一种精神品质”。

七、写作

【答案】

略。

【考点】

材料作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

【参考立意】

逆境更有利于人的成长;逆境出人才;逆流而上;逆境能成就人生等等。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页

一、综合读写

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

“一个时代有一个时代的文艺,一个时代有一个时代的精神。”赵树理的小说,看上去多是_______________,实则细致描绘社会变革给农民带来的心理悸动与精神变动。柳青则从农村和农民角度为时代生活与精神描形立像,做了_______________的时代“书记官”。路遥作品中无论是叙事,还是抒情,抑或是议论,都有“我们”不断出现。“我们”不仅使作品叙事方式在第三人称里融进第一人称意味,使作者自然而然成为作品人物中的一员,而且在不知不觉中把读者引入局中。读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于思考人生进而身历生活的同一过程,彼此勾连又互相影响的命运共同体。

由于运用严谨现实主义写法,灌注强烈现实主义精神,这些作品做到了思想精深与技术精湛的_______________。

文学需要构筑时代高峰,高峰需要精品力作支撑。(?

?

?

?

)。推动更多更好的文艺精品_______________地产生,正是我们重温经典、探寻经典成因的用意与期望所在。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.鸡零狗碎?

?

名副其实?

?

相得益彰?

?

不绝如缕

B.家长里短?

?

名副其实?

?

相得益彰?

?

源源不断

C.家长里短?

?

名不虚传?

?

相辅相成?

?

不绝如缕

D.鸡零狗碎?

?

名不虚传?

?

相辅相成?

?

源源不断

(2)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于思考人生进而身历生活的同一过程,互相影响又彼此勾连的命运共同体。

B.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于身历生活进而思考人生的同一过程,彼此勾连又互相影响的命运共同体。

C.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于身历生活进而思考人生的同一过程,是彼此勾连又互相影响的命运共同体。

D.读者由此意识到:作者、读者和作品人物,都处于思考人生进而身历生活的同一过程,是互相影响又彼此勾连的命运共同体。

(3)下列在括号内补写的语句,最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的时代精品成了经典,经过了时间淘洗

B.经过时间淘洗的经典之作,是不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的时代精品

C.经过不同时期淘洗的经典之作是重要的时代精品,不同时期的作家倾尽了心力与才力

D.作家在不同时期倾其心力与才力创作出来的经典之作,经过时间淘洗后成了重要的精品

?

2.

请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过50个字。

2020年6月16日中国国际服务贸易交易会举行数字平台上线仪式,服贸会官方网站、官方APP、注册系统及智能客服系统四大功能服务正式启动,将为中外展客商对接洽谈、交流合作提供365天永不落幕的新体验,为中国经济发展注入新活力。本届服贸会一大创新是采取线上线下融合方式举办:展览方面,利用传统页面和3D虚拟展台,提供看得见的智能体验,打破空间限制;论坛方面,通过5G视频直播、视频会议、在线翻译等技术手段,连通线上线下会议论坛,打破地域和语言限制;洽谈方面,利用即时消息通信、视频洽谈、在线翻译、智能客服等多种工具,搭建云端虚拟洽谈间,打破线下限制。

二、现代文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

材料一:

1992年,联合国教科文组织发起的“世界记忆工程”将现代信息技术应用于文化遗产的保护,推动了文化遗产的数字化保护进程。中国古迹遗址保护协会理事、国家文物局文物保护与考古司副司长刘洋说:“中国文化遗产的数字化进程几乎与国际同步,20世纪80年代末,敦煌研究院率先在国内提出了建设数字敦煌的构想。”近年来,中国相继出台《“互联网+中华文明”三年行动计划》和《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》等文件,重视文物保护的同时,也对文物的数字化保护提出了明确要求。从技术层面来说,通过大数据及相关技术的广泛应用,已经可以实现对文物完整的数字化存档并永久保存,这已成为保护文化遗产的重要方面。

(综合选自“中国社会科学网”“人民网”《中国文化报》等)

材料二:

敦煌研究院敦煌学信息中心副主任夏生平表示,多年前,有着1600多年历史的敦煌莫高窟面临着即将消亡的危险,采用的物理、化学、生物等各种保护方式,都无法阻止莫高窟的衰落,而数字技术的运用,为莫高窟的保存和资源共享提供了非常大的空间。如今去敦煌莫高窟的游客,只要愿意,可以不再像以前那样排长队挤着进那一个个的小洞窟,就着微弱的光线看着那一幅幅可能有残缺的壁画,而是可以在3D虚拟环境中欣赏敦煌壁画和彩塑,感受到洞窟中无法观看的细节,想看多细就看多细。早在2015年,广东省文化厅就在国内首次开发了“广东省物质文化遗产电子地图”手机APP应用软件,该软件录入了广东省级以上非遗的地理位置、传承人等信息,为用户了解与保护广东的非物质文化遗产提供了便利。

以河南省某高校为例,目前校藏古籍文献2000多册,但受到自然条件、保存条件和书籍的物理特性的影响,大量古籍文献受损严重,所以,古籍数字化的工作迫在眉睫。古籍数字化成本非常高,如一册300页古籍数字化成本要60万到90万,所以学校每年都要投入几百万到几千万的资金用于古籍数字化工作。古籍虽然可以被数字化,从而以更加高效的方式被存储,并被快速检索,但是古籍数字化存档也容易遭到病毒侵害,存在被人为误删或者掉电等故障的风险。

(综合选自“中国文明网”“搜狐网”等)

材料三:

由国家统一规划,通过政府牵头和社会参与,在国家层面建立起较为完备的综合数据源,把碎片化的信息聚合在一起,实现数字化、可视化建模,进行立体重构和生动再现。建立文化遗产数字化保护专项支持资金,将该专项资金列入本级财政预算,并随财政收入增长而增长。要培养一批既懂文化艺术又懂数字技术,既具备理论知识又不乏实践经验的复合型人才,支持文化遗产数字化保护建设。以高校和科研院所为依托,建立文化遗产数字化保护实验室平台,鼓励和积极申报文化遗产数字化项目,以项目立项的形式对文化遗产进行数字化处理。建立一种公共性、开放性、互动性的国际对话与交流机制,通过定期的技术交流与对话,加深中外技术互补,促进双方在技术领域持续、深入、全面的合作与发展。

(摘编自王晓芬《文化遗产数字化保护的优势与路径》)

(1)下列对“中国文化遗产的数字化”相关内容的理解与分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.“世界记忆工程”将现代信息技术应用于文化遗产的保护,中国在联合国教科文组织的影响下开启了文化遗产的数字化保护进程。

B.大数据及相关技术实现了对文物完整的数字化存档并永久保存,而文化遗产数字化保护实验室平台的建立必将推进对文化遗产的数字化处理。

C.数字技术逼真地还原了敦煌莫高窟洞窟的景观,既满足了游客常规游览无法实现的观感要求,又减少了游客排长队等待的痛苦。

D.数字化使古籍得以高效存储,但并非一劳永逸,还需建立防护机制,防止存档被误删,降低因掉电、病毒侵害等所带来的风险。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.文物保护不仅要有重视的态度和数字化保护的新思路,还需要对文物的数字化保护提出明确的要求,避免数字化保护出错走偏。

B.20世纪80年代末,敦煌研究院提出的建设数字敦煌的构想如今已经成为了现实,游客可以在3D虚拟环境中欣赏敦煌壁画和彩塑。

C.物理、化学、生物等各种保护方式,都无法改变敦煌莫高窟即将消亡的事实,但数字技术的运用以全新的方式解决了这一难题。

D.“广东省物质文化遗产电子地图”收录了广东省级以上非遗的地理位置、传承人等信息,该举措表明数字技术也适用于非遗的保护。

(3)怎样才能有效推进我国的文化遗产数字化?请结合材料简要说明。

?

阅读下面文本,完成下列各题。

骡?

子

王

宇

马棚里来了新的入驻者,骡子。

马棚里原来的那匹马走了。

有人说:那匹马因为跑得快,被新主人相中,去赛马场效力了。有人说:那匹马天生好看,被新主人相中,去马戏团了。有人说:那匹马太贪吃,爱炫耀,又不爱干活儿,被主人送屠宰场了。总之,那匹马再也没有回来,这是不争的事实。

骡子住进马棚,兴奋不已。这环境,这待遇,这享受,比以前好多了。尤其是它独享着那个硕大的马槽,谁也不和它抢食,而且人们抢着给它喂草料。这日子过得惬意极了。想一想,自己曾经过的是什么日子。每天与马和毛驴在一块草地上吃草,今天马看见不顺眼,就飞奔过来,照着它脖子咬几口,嘴里骂道:“你这杂种,滚远点儿。”明天驴看见不顺眼,就撅着屁股,给它几蹄子,嘴里骂道:“你这杂种,快快离开这块草地。”骡子忍着疼,不敢吱声,很委屈,也很纠结。怎么自己长得又像马又像驴,可又什么也不是?

住进马棚里的骡子,很向往马过的日子。虽然被主人骑着,但是高高地仰着头。在众目睽睽之下,能得到人们的赞美,甚至还有闪光灯的特写,登上报纸的头版头条。相比之下,毛驴过的是什么日子,默默无闻,不是拉磨就是驮东西,整天不辞辛苦地为主人干活儿,又苦又累,还得不到主人的夸奖,更不用说别人的赞誉了。

骡子住进马棚后,每天除了吃东西要低头外,其余时间,总是把头仰得高高的,学着马的步伐,有节奏地走路。得空儿就去美发中心,把尾巴稀疏而灰暗的杂毛焗染得黑而光亮,蓬松如马尾。把短而直的鬃毛尽量拉长,烫成波浪状,形如马鬃。乍一看,这骡子还真有点儿像马了。它很期待主人能对它另眼相看。

主人欣赏骡子的力量比驴大,脾气没有驴那么倔,模样比驴好看,但又没有马那么娇气,而且比马低调而适用。没想到新来的骡子把自己整成个马的样子,心里真有点儿不舒服。主人动了念头,想把骡子再次放归草地,心里埋怨那个饲养员,这骡子根本就不是当初推荐时所说的那样:埋头苦干,任劳任怨,脑瓜绝顶聪明,急他人之所急,想他人之所想。

主人在马棚前来回地踱步,若有所思地看着骡子吃草。骡子嚼着鲜嫩的青草,却读不懂主人的心思,但它从主人的眼神里感到一丝丝的不安。骡子想,自己住的是马棚,吃的是精饲料,却没干出什么给主人露脸的事情,心里也很愧疚。于是,骡子想在主人的面前好好表现一番。

主人来了,原本是想让骡子去驮东西的。可是,骡子走出马棚,驮起主人,高扬着头,一声长嘶,奋起四蹄,狂奔起来。主人在骡子身上骑着,飘飘忽忽。没走多远,骡子突感身体不适,虽咬牙坚持,但无济于事,最终轰然倒下,猝死。

主人从骡背上摔下来,灰头土脸的,半晌,才从地上爬起来。他拍拍衣衫的土,看着死去的骡子,颇有些伤感。

尽管浑身疼痛不已,但主人还是觉得,骡子活得挺不容易。

主人决定写一讣告,以告慰死去的骡子。提起笔来却难以下笔。一匹骡子……不合适,“匹”是马的专用词;一头骡子……也不合适,“头”是驴的专用词。实在没办法,索性写道:某骡子兢兢业业,勤勤恳恳,过度劳累,不幸倒在工作岗位上,实乃骡之楷模也,云云。

出殡那天,天阴沉沉的。曾经同在一块草地上吃草的马和毛驴都来了。哀乐声中,毛驴张开大嘴,引颈长鸣,一声连着一声,高亢有力,似对骡子离去的惋惜,又像宣泄心头的幽怨,也或许是对明天充满期待。

主人听着,心潮澎湃,不禁低下了头。

马棚总不能这么空着,新的入驻者,应该很快就要来了。

(1)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.小说在开头便呈现一种错位——马棚里的新入驻者却是骡子,这样写赋予之后的情节以生发的动力。

B.第六段运用神情、行为和外貌描写,表现了骡子对美的热爱和追求以及渴望得到主人赏识的迫切之情。

C.小说写出殡那天,毛驴张开大嘴,引颈长鸣,至于它究竟为何长鸣,作者并未明示,这样处理耐人寻味。

D.小说采用第三人称进行叙述,以全知的视角,描写骡子和主人的言行心理,冷静客观而又意蕴深长。

(2)小说中塑造了一个可怜又可恨的骡子形象,请简要分析骡子的可恨之处。

(3)虚幻性和讽喻性是寓言体小说的两个显著特征,请结合文本简要谈谈你对这两个特征的理解。

?

阅读下面文本,完成下列各题。

唐诗的自然精神

刘?

宁

唐诗有诸多丰富的精神特色,其中自然精神对唐诗的浸润十分深刻,甚至可以说,在很大程度上,自然精神塑造了唐诗令后世无限企慕的艺术境界。

自然精神发端于先秦道家自然哲学,老子说“道法自然”,“道”是世界的根本,“道”就是“自然”,它就是它自己的样子,独立而不改。然而人生和社会常常是背离“道”,背离“自然”的,人应该超脱这种“背离”,去体会恒常不变的本然之道。被后人誉为古今隐逸诗人之宗的陶渊明,他的诗歌有浓厚的自然之趣,《饮酒》中的“山气日夕佳,飞鸟相与还”,写黄昏中归巢的飞鸟,正是一幅万物归于本然的画卷。陶渊明用他的方式,展开了诗歌自然之美的隽永画卷,而这幅画卷,正是在唐代呈现出了丰富而灿烂的内容。

唐代超一流的诗人中,王维和李白的诗歌都深受自然精神的影响。自然精神对王维的影响,主要体现在山水诗方面。贯穿其中的山水审美精神,不以描摹山水之形态为旨归,而是要通过俯仰山水去体会自然之道。

中国的山水诗追求“静”的境界,这个静是哲学上的静,是内心安静澄明的状态,王维的山水诗是展现“静”的绝佳典范。王维刻画山水,广阔浩渺而辽远,进入一种超脱现实功利的辽远境界,是一种精神之“远”。王维被称为“诗佛”,他的山水诗对“静”与“远”的刻画,萦绕着深邃的“空”趣。例如《新晴野望》,描绘一场雨水后天清地朗开阔澄澈的原野,其中“白水明田外,碧峰出山后”两句,写河水映照阳光,远方青翠的山峰因空气清澈而呈现在诗人的眼前,爽朗明澈的诗境,又是精神宁静澄明的写照。其《汉江临泛》“江流天地外,山色有无中”,写江水浩渺,天水相接相融,远山似有若无,这是山水之远,更是精神之远。《鹿柴》“空山不见人,但闻人语响”,诗中幽远的山林是充满深邃“空”趣的至静之境。这是唐诗艺术最深刻的地方,羚羊挂角,无迹可求。

理解唐诗的自然精神,提到的第二位大诗人是李白,李白更是自然精神塑造的诗人,今天的我们要理解他,就要抓住他的两个鲜明的精神特质,即大鹏精神和赤子之心。

大鹏精神,这个“大鹏”就是《庄子·逍遥游》中的大鹏。李白一生皆以大鹏自比,他说自己“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水”。李白的豪迈奔放,就是大鹏扶摇高举的境界。然而同时也要看到,李白和庄子是有所不同的。庄子所说的逍遥远游之境,和人世是有对立的,超脱流俗的同时,也有背离常情的怪诞,自己的妻子去世不仅不悲痛反而鼓盆而歌,这和常人表达感情的方式很不一样。李白不是这样,他天才豪放,但身上毫无怪诞之处,他的悲欢喜怒同于常人,却又比常人表达得更浓烈,更为本然。这种本然的表达,使李白的诗歌经常呈现出天真如赤子的境界。他的《长干行》,刻画一位女子与丈夫两小无猜,笔触极为纯净天真,“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜”。

王维和李白的诗歌正是在自然精神的浸润下,呈现出许多难以言传的艺术神妙。宋代以下,随着思想文化环境发生深刻变化,唐诗所赖以形成的许多精神氛围发生了改变。这些都增加了理解唐诗的难度。理解唐诗应深入其精神文化背景,对唐诗的自然精神,对唐诗神妙的艺术之美,还有许多问题,值得我们不断去品味和思考。

(选自《光明日报》,有删改)

(1)下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(????????)

A.唐诗有诸多丰富的精神特色,其中的自然精神塑造了唐诗令后世无法企及的艺术境界。

B.诗歌作品有着浓厚自然之趣的陶渊明用他的方式展开了诗歌自然之美的隽永画卷。

C.宋代以后,唐诗赖以形成的许多精神氛围改变了,后世理解唐诗有了一定的难度。

D.中国的山水诗中的“静”是哲学上的静,是内心安静澄明的状态,这在王维的山水诗中有所表现。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(????????)

A.文章论述李白诗歌的自然精神时采用了对比论证手法,突出李白诗歌中的赤子之心。

B.文章论证结构清晰,提出中心观点后论述了自然精神的内涵,再使用例证法证明论点。

C.文章结尾指出唐诗自然精神的形成跟精神文化背景有关,对于读者品读唐诗有启发。

D.文章引用陶渊明的《饮酒》中的句子,论证了山水诗在深远幽静中具有的深邃的“空”趣。

(3)根据原文内容,下列说法正确一项是(????????)

A.自然精神来自于道家思想,唐诗具有自然精神,说明道家思想在唐代的精神氛围中占主要地位。

B.王维的《山居秋暝》中,“明月松间照,清泉石上流”两句明白如话,但创造出了一种澄澈宁静的诗境。

C.在《汉江临泛》中,王维写雨水后天清地朗开阔澄澈的原野,呈现爽朗明澈的诗境,也是诗人精神宁静澄明的写照。

D.李白在庐山上纵目远望,“登高壮观天地间,大江茫茫去不还”,是大鹏的视野,是逍遥远游之境。

三、文言文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

樊逊,字孝谦。河东北猗人也。逊少学,常为兄仲优饶。既而自责曰:“名为人弟,独受安逸,可不愧于心乎?”欲同勤事业。母冯氏谓之曰:“汝欲谨小行耶?”逊感母言,遂专心典籍,恒书壁作“见贤思齐”四字,以自劝勉。属本州岛沦陷,寓居邺中,为临漳小史。县令裴鉴莅官清苦,致白雀等瑞,逊上《清德颂》十首。鉴大加赏重,擢为主簿,仍荐之于右仆射崔暹,与辽东李广、渤海封孝琰等为暹宾客。后崔暹大会宾客大司马襄城王元旭时亦在坐论欲命府僚暹指逊曰此人学富才高佳行参军也旭目之曰岂能就耶逊曰:“家无荫第,不敢当此。”天保元年,本州岛复召举秀才。五年正月,制诏问求才审官,逊对曰:“今日公卿,抑亦天授,与之为治,何欲不从。高悬王爵,唯能是与。无令桓谭非谶,官止于郡丞;赵壹负才,位终于计掾。则天下宅心,幽明知感,真人去而复归,从此而言,可以无愧。”又问刑罚宽猛,逊对曰:“伏惟陛下,昧旦坐朝,留心政术,明罚以纠诸侯,申恩以孩百姓。王者之治,务先礼乐,如有未从,刑书乃用,宽猛兼设,水火俱陈,则天下自治,大道公行。”七年,诏令校定群书,逊等十一人同被尚书召共刊定。时秘府书籍纰缪者多,逊乃议曰:“按汉中垒校尉刘向受诏校书,每一书竟,表上,辄言:臣向书、太史公书、太常博士书、中外书合若干本以相比校,然后杀青。向之故事,见存府合,即欲刊定,必藉众本。邢子才、魏收等皆多书之家,请牒借本参校得失。”凡得别本三千余卷,《五经》诸史,殆无遗阙。八年,诏尚书开东西二省官选,所司策问,逊为当时第一。

(节选自《北齐节·樊逊传》)

(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是(?

?

?

?

)

A.后崔暹大会/宾客大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富/才高佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

B.后崔暹大会宾客/大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富才高/佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

C.后崔暹大会宾客/大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富/才高佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

D.后崔暹大会/宾客大司马襄城王元旭时亦在坐/论欲命府僚/暹指逊曰/此人学富才高/佳行参军也/旭目之曰/岂能就耶/

(2)下列对文中画线字词的相关内容的解说,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.“掾”原为佐助之意,后为副官佐或官署属员的通称,如掾曹,掾史,掾属。“计掾”是古代州郡的计吏。

B.“陛”指帝王宫殿的台阶,“陛下”原来指的是站在台阶下转达臣子进言意愿的侍者,后发展为帝王的谦称。

C.“表”是给皇帝的奏承,与之相关的词语“表函”是上呈天子的函件,“表奏”是表文奏章,“表草”是表文草稿。

D.古代制作竹简,先用火烤,使其冒出水分,这个程序叫“杀青”,也叫“汗青”。选文中“杀青”指书籍定稿。

(3)下列对原文有关内容的概括与分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.樊逊颇有文才,能把握时机,在担任临漳小史时,他钦佩县令为官清廉,就作了十首《清德颂》,受到县令的赏识,被朝廷征召为主簿。

B.樊逊有责任心,读书勤勉,他不想安逸地受人照顾,愿与兄长一同致力家业;在母亲开导下,他又全力研读典籍,并常在墙上题字以自勉。

C.樊逊能以史为鉴,处事有方,他在主持校定群书时,借鉴汉代刘向的做法,搜集各种不同版本的书籍对照校定。

D.樊逊善于策对,治国有见地,他认为国家应该重用有才德的人,不要埋没人才;他认为王者之道应以礼乐为先,后用刑罚,恩威并施。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①昧旦坐朝,留心政术,明罚以纠诸侯,申恩以孩百姓。

②凡得别本三千余卷,《五经》诸史,殆无遗阙。

四、古诗词鉴赏

?

阅读下面文本,完成下列各题。

送李端

卢?

?

纶

故关衰草遍,离别自堪悲。

路出寒云外,人归暮雪时。

少孤为客早,多难识君迟。

掩泪空相向,风尘何处期。

【注】①故关:故乡。②风尘:指社会动乱。

(1)下列对本诗的理解,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.“离别自堪悲”这一句写来平淡、直白,为本诗定下了深沉感伤的基调,起了提挈全篇的作用。

B.“人归暮雪时”处处与上句照应,如“人归”照应“韩云”,“暮雪”照应“路出”,承接自然,与上句构成一幅完整的严冬送别图。

C.“风尘何处期”,将笔锋转向预卜未来,写出了感情上的余波。这样作结,直率明白,言有尽而意无穷。

D.全篇用白描手法绘景抒情,语言自然,淡雅沉郁,哀婉动人,情真意切,令人回味无穷。

(2)尾联中的“泪”中包含了哪些情感?请简要分析。

五、默写题

?

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李白在《梦游天姥吟留别》中以“_______________,_______________”作结,一吐长安三年的郁闷之气,点明全诗主旨。

(2)韩愈在《师说》中明确了择师的标准是“_______________,_______________”,这与亚里士多德的“吾爱吾师,吾更爱真理”有异曲同工之妙。

(3)曹操在《短歌行》中希望贤才越过纵横交错的田间小路,屈尊驾车来问候自己,并且设想了大家在一起“_______________,_______________”的温馨场景。

六、填空题

?

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

工匠精神指的是一种精雕细琢的制作意识:制作一个产品的每个环节、每道工序、每个细节都精益求精、专注、精确、极致、追求卓越。而这种制作意识的反面,①_______________。当然,②_______________,坚守工匠精神的业主也不例外,只不过,相较于粗制滥造,赚快钱,坚守工匠精神更苦更难,但它是盈利唯一正确的路。你要静得下心,耐得住寂寞,坐得住冷板凳,下得了苦功夫,因此,工匠精神不仅是一项技能,③_______________。

七、写作

?

阅读下面的材料,根据要求写作。

我们听过许多关于逆境的名言,比如英国诗人拜伦说“逆境是通往真理的第一条道路”;德国音乐家贝多芬说“卓越的人的一大优点是:在不利和艰难的遭遇里百折不挠”;先贤孟子也说“天将降大任”时,会用困难坎坷来锻炼人。但是现实生活中,我们渴望“一帆风顺”“万事顺遂”。

你是如何理解“逆境”的?试结合你的理解与感受写一篇议论文。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案与试题解析

2020-2021年云南省曲靖市宣威市高一(上)期末考试语文试卷

一、综合读写

1.

【答案】

B

C

B

【考点】

成语的使用

病句辨析修改

语境填句

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)第一空,鸡零狗碎:形容事物零零碎碎,不成片段。比喻无关紧要的琐碎事务。家长里短:指家庭日常生活琐事,常见于邻里间的交谈。赵树理小说擅长写家庭日常生活琐事,这里应选“家长里短”。

第二空,名副其实:名声或名义和实际相符。名不虚传:确实很好,不是空有虚名。语境中指柳青是名声和实际相符的“书记官”,应选“名副其实”。

第三空,相得益彰:指两个人或两件事物互相配合,双方的能力和作用更能显示出来。相辅相成:指两件事物互相配合,互相辅助,缺一不可。语境指的是这些作品的思想性和艺术性互相映衬,应选“相得益彰”。

第四空,不绝如缕:像细线一样连着,差点儿就要断了。形容局势危急或声音细微悠长。源源不断:形容接连不断,连绵不绝。语境是说艺术精品不断产生,应选“源源不断”。

故选B。

(2)画线句子中,应先“身历生活”再“思考人生”,排除A、D两项;“作者、读者和作品人物……彼此勾连又互相影响的命运共同体”缺少谓语“是”,排除B项;另外,“又”表并列,因此“彼此勾连”“互相影响”不用调整顺序。

故选C。

(3)括号的上文指出,“高峰需要精品力作支撑”,下文是“推动更多更好的文艺精品产生”,因此括号内应填写的是与“文艺精品”相关的内容。“经典之作”一般都是经过了时间的检验。“时代精品”一般指的是不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的作品,这二者构成了一个判断,分析“经过时间淘洗的经典之作,是不同时期的重要作家倾其心力与才力创作出来的时代精品”可知,B项补写得最恰当。

故选B。

2.

【答案】

示例:2020年6月16日中国国际服务贸易交易会举行数字平台上线仪式,采取线上线下融合方式,为经济发展注入新活力。

【考点】

一句话概括内容

【解析】

此题暂无解析

【解答】

一般新闻的核心事件都在导语部分,导语一般是第一句或者第一段。本语段第一句交代了“时间”是2020年6月16日;“对象”是中国国际服务贸易交易会;“事件”是举行数字平台上线仪式;“意义”是为经济发展注入新活力。第二句交代了本届服贸会的举办形式——采取线上线下融合方式。据此进行概括整合即可得出答案。

二、现代文阅读

【答案】

A

C

(3)①从国家政府来说:建立完备的综合数据源;加大资金投入,建立专项支持资金。

②从人才培养来说:培养一批既懂文化艺术又懂数字技术,既具备理论知识又不乏实践经验的复合型人才。

③从高校和科研院所来说:建立文化遗产数字化保护实验室平台,鼓励积极申报文化遗产数字化项目。

④从技术进步来说:数字化后的文化遗产应做好安全防护工作;加强国际交流以促进中外技术互补。

【考点】

理解概念、句子含意

概括内容,归纳要点

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“影响下开启了”理解有误。材料一说的是“联合国教科文组织发起的‘世界记忆工程’将现代信息技术应用于文化遗产的保护,推动了文化遗产的数字化保护进程”“中国文化遗产的数字化进程几乎与国际同步,20世纪80年代末,敦煌研究院率先在国内提出了建设数字敦煌的构想”。

(2)C项,“即将消亡的事实”表达不准确;“解决了这一难题”分析有误。材料二说的是“多年前,有着1600多年历史的敦煌莫高窟面临着即将消亡的危险,采用的物理、化学、生物等各种保护方式,都无法阻止莫高窟的衰落,而数字技术的运用,为莫高窟的保存和资源共享提供了非常大的空间”。

(3)解答本题,可从国家、高校、技术、人才等多个层面作答。国家政府层面,根据材料三“在国家层面建立起较为完备的综合数据源,把碎片化的信息聚合在一起,实现数字化、可视化建模,进行立体重构和生动再现。建立文化遗产数字化保护专项支持资金,将该专项资金列入本级财政预算,并随财政收入增长而增长”可概括出:建立完备的综合数据源;加大资金投入,建立专项支持资金。人才培养层面,根据材料三“要培养一批既懂文化艺术又懂数字技术,既具备理论知识又不乏实践经验的复合型人才,支持文化遗产数字化保护建设”可归纳概括。高校和科研院所层面,根据材料三“建立文化遗产数字化保护实验室平台,鼓励和积极申报文化遗产数字化项目”可归纳概括。技术层面,根据材料二中存在的问题“古籍虽然可以被数字化,从而以更加高效的方式被存储,并被快速检索,但是古籍数字化存档也容易遭到病毒侵害,存在被人为误删或者掉电等故障的风险”和材料三“加深中外技术互补,促进双方在技术领域持续、深入、全面的合作与发展”可概括出:数字化后的文化遗产应做好安全防护工作;加强国际交流以促进中外技术互补。

【答案】

B

(2)①贪慕虚荣,一心渴望得到夸奖赞誉;②迷失自我,企图活成马的样子;③自不量力,逞强驮主人狂奔。

(3)①虚幻性:骡子不合现实的种种表现,如“去美发中心”“驮起主人狂奔”等,是小说对生活现象的提炼、虚构与夸大。

②讽喻性:骡子、毛驴和马隐喻社会中的不同人群,主人这一形象也有着象征意味,故事言此意彼,借小喻大。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(小说)

分析人物形象(小说)

艺术特色(小说)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,“第六段运用神情、行为和外貌描写”错误,没有“神情”描写,“它很期待主人能对它另眼相看”是心理描写;“表现了骡子对美的热爱和追求”错误,应该是表现了骡子的爱慕虚荣。

(2)根据“骡子住进马棚,兴奋不已。这环境,这待遇,这享受,比以前好多了。尤其是它独享着那个硕大的马槽,谁也不和它抢食,而且人们抢着给它喂草料。这日子过得惬意极了”“住进马棚里的骡子,很向往马过的日子。虽然被主人骑着,但是高高地仰着头。在众目睽睽之下,能得到人们的赞美,甚至还有闪光灯的特写,登上报纸的头版头条”可以看出骡子贪慕虚荣;根据“骡子住进马棚后,每天除了吃东西要低头外,其余时间,总是把头仰得高高的,学着马的步伐,有节奏地走路……乍一看,这骡子还真有点儿像马了。它很期待主人能对它另眼相看”可以看出骡子企图活成马的样子,为此迷失了自我;根据“骡子走出马棚,驮起主人,高扬着头,一声长嘶,奋起四蹄,狂奔起来……没走多远,骡子突感身体不适,虽咬牙坚持,但无济于事,最终轰然倒下,猝死”可以看出骡子自不量力。据此即可概括出骡子的“可恨”之处。

(3)小说具有寓言性质,小说中的骡子、毛驴和马都有其象征性。本文通过写骡子入驻马棚,羡慕马,努力活成马的样子,结果在狂奔中死去,讽刺了社会上一些人不能正确认识自己,才不配位,不自量力,最后落得悲惨结局。文中“得空儿就去美发中心,把尾巴稀疏而灰暗的杂毛焗染得黑而光亮,蓬松如马尾。把短而直的鬃毛尽量拉长,烫成波浪状,形如马鬃”“骡子走出马棚,驮起主人,高扬着头,一声长嘶,奋起四蹄,狂奔起来。主人在骡子身上骑着,飘飘忽忽”“主人决定写一讣告,以告慰死去的骡子”“出殡那天,天阴沉沉的。曾经同在一块草地上吃草的马和毛驴都来了”等内容在现实中是不存在的,是对生活现象的提炼、虚构与夸大,同时作者赋予马、驴、骡子以人的情感与思维,体现虚幻性,而且人也不可能为死去的动物写讣告办葬礼,马、驴也不可能出席葬礼,这都十分具有想象及虚幻的意味。结合“骡子的力量比驴大,脾气没有驴那么倔,模样比驴好看,但又没有马那么娇气,而且比马低调而适用”“虽然被主人骑着,但是高高地仰着头。在众目睽睽之下,能得到人们的赞美,甚至还有闪光灯的特写,登上报纸的头版头条”“毛驴过的是什么日子,默默无闻,不是拉磨就是驮东西,整天不辞辛苦地为主人干活儿,又苦又累,还得不到主人的夸奖,更不用说别人的赞誉了”“某骡子兢兢业业,勤勤恳恳,过度劳累,不幸倒在工作岗位上,实乃骡之楷模也”“哀乐声中,毛驴张开大嘴,引颈长鸣,一声连着一声,高亢有力,似对骡子离去的惋惜,又像宣泄心头的幽怨,也或许是对明天充满期待”等内容可知,骡子、毛驴和马隐喻社会中的不同人群,主人这一形象也有着象征意味,故事言此意彼,借小喻大,这体现了小说的讽喻性。

【答案】

A

D

B

【考点】

信息筛选与概括

分析论证结构

分析评价作者态度

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“自然精神塑造了唐诗令后世无法企及的艺术境界”表述错误,文章第一段强调的是“自然精神塑造了唐诗令后世无限企慕的艺术境界”,“无法企及”与“无限企慕”表意不同。

(2)D项,根据原文内容,文章引用了王维的《鹿柴》来论证了山水诗在深远幽静中具有的深邃“空”趣。

(3)A项,逻辑错误,由“自然精神来自于道家思想,唐诗具有自然精神”推导不出“道家思想在唐代的精神氛围中占主要地位”,可以说一定程度上说明道家思想在唐代占有重要地位。

C项,“在《汉江临泛》中”错误,应该是“在《新晴野望》中”。

D项,“逍遥远游之境”是庄子的境界,并不是本文论述的李白的大鹏精神。

故选B。

三、文言文阅读

【答案】

B

B

A

(4)①天亮上朝,专注政治方略,严明刑罚来督察诸侯,重申恩德来抚爱百姓。

②总共得到三千多卷不同的版本,《五经》和各种史书,几乎没有遗漏缺失的。

【考点】

文言断句

古代官职

姓名称谓

其他古代文化常识

内容概括与分析

文言翻译

【解析】

【参考译文】

樊逊,字孝谦。河东北猗氏人。樊逊自小读书,常常受到兄长樊仲照顾。不久他自责地说:“我名义上是弟弟,独自接受安逸的生活,能不感到惭愧吗?”想要与兄长一同致力家业。母亲冯氏对他说到:“你想要做小事吗?”他有感于母亲的话,于是一心钻研典籍,常在墙上书写“见贤思齐”四字,用来勉励自己。恰逢本州沦陷,寄居邺中,担任临漳小史。县令裴鉴为官清廉勤苦,所以出现了白雀等祥瑞之兆,樊逊写了十首《清德颂》呈上。裴鉴非常欣赏推崇,提拔他做了主簿,并将他推荐给右仆射崔暹,和辽东李广、渤海封孝琰等人成了崔暹的宾客。后来崔暹聚集宾客,大司马襄城王元旭当时也在座,讨论想要任命府僚一事。崔暹指着樊逊说:“这个人学富才高,是最好的行参军的人选。”元旭看着樊逊说:“能屈就吗?”樊逊答道:“我家不是名门,可不敢担任这样的重任。”天保元年,本州又征召举荐樊逊为秀才。天宝五年正月,皇上下诏书征问选拔贤才考察官吏之策,樊逊对答说:“今天的王公卿相,也许是上天授命,让他们去治理,他们有什么不顺从的。高官显职,只能授给才能出众的人。不要让反对谶术的桓谭,职位只做到郡丞;身负奇才的赵壹,最终仅为计掾。那么就会天下归心,贤愚知恩感德,品行端正的人离开又返回,由此说来,皇上可以问心无愧。”皇帝又问刑罚的宽严,他对答到:“皇帝您天亮上朝,专注政治方略,严明刑罚来督察诸侯,重申恩德来抚爱百姓。英明君王的政治,一定要以礼乐教化为先,如果还有不顺从的,才用刑法条文,宽严并施,急缓并用,那么天下自然就可以安治,大道得以施行。”七年,皇帝下令让他校定群书,樊逊等十一人受尚书调遣一同参加校定。当时秘府中的书籍错误很多,樊逊就建议说:“据说,汉中垒校尉刘向奉命校定典籍,完成每本书的校对,就上表章说:‘臣刘向的藏书、太史公的书、太常博士的书、内外的书籍收集起来,将多个版本相互比照校对,这样后再定稿。’刘向的这些旧事,现在保存在府阁,假如要刊定群书,就一定得借助更多的版本。邢子才、魏收等都是藏书极多的人,请下令借来各种版本以参校正误。”总共得到三千多卷不同的版本,《五经》和各种史书,几乎没有遗漏缺失的。八年,皇上下令尚书为东西二省选拔官员,主管官吏考策问,樊逊是当时第一。

【解答】

(1)“宾客”为名词,作“会”的宾语,故“宾客”后应断开,排除A、D两项;“学富才高”为并列词组,是对“此人”的说明,“学富才高”中间不可断开,排除C项。

故选B。

(2)B项,“后发展为帝王的谦称”错,陛下不是帝王的谦称,而是对帝王的尊称。

(3)A项,“被朝廷征召为主簿”错,是县令裴鉴把他提升为主簿。

(4)①昧旦:黎明,拂晓。明罚:严明刑罚。孩:抚爱。

②凡:总共。殆:几乎。阙:通“缺”,缺失。

四、古诗词鉴赏

【答案】

B

(2)①故园衰败之悲,故乡遍地都是衰败的枯草,一片衰败之景;

②依依不舍之情,首联、尾联直言“自堪悲”“掩泪空相向”,颔联借景抒情,借寒云、纷飞的暮雪,写出送别友人的悲伤;

③相见恨晚之悲,小时丧父,多年客居他乡,在外漂泊,历经磨难,晚逢知己;

④相见无期之痛,“多难”“风尘”写出了社会动荡,“何处期”写出因社会动荡,与友人相见无期的悲伤。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

把握主旨情感

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,“‘人归’照应‘韩云’,‘暮雪’照应‘路出’”错误,应是“人归”照应“路出”,“暮雪”照应“寒云”。

(2)这是一首感人至深的送别诗。首联写送别的环境气氛,从衰草落笔,时令当在严冬。郊外枯萎的野草,正迎着寒风抖动,四野苍茫,一片凄凉的景象。诗人借衰草、寒云、暮雪写出了对故园衰败之悲。颔联写送别情景,友人伴寒云而去,自己踏暮雪而归,借景抒情,借寒云、纷飞的暮雪,写出送别友人的悲伤。颈联写回忆以往,对坎坷人生的悲叹。既是怜友,亦是悲己,词切情真,悲凉回荡。尾联进一步写难舍难分之情,掩面而泣,冀望相会,现世纷争、风尘扰攘、后会无期的凄凉溢于言表。根据首联中对“衰草”的描写以及“故关”可分析出故园衰败之悲;根据首联和尾联中“离别”“自堪悲”“掩泪空相向”可分析出送别友人之悲;根据颈联中“少孤为客早”可分析出相见恨晚之悲;根据颈联和尾联中“多难”“风尘何处期”以及注释的内容可分析出社会动乱、相见无期之痛。

五、默写题

【答案】

(1)安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜

(2)道之所存,师之所存也

(3)契阔谈讌,心念旧恩

【考点】

名篇名句默写

梦游天姥吟留别(李白)

师说(韩愈)

短歌行(曹操)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)根据“作结”“一吐长安三年的郁闷之气,点明全诗主旨”可推知答案。注意“摧”的书写。

(2)根据“择师的标准”“这与亚里士多德的‘吾爱吾师,吾更爱真理’有异曲同工之妙”可推知答案。注意“存”的书写。

(3)根据“希望贤才越过纵横交错的田间小路,屈尊驾车来问候自己”“设想了大家在一起”“温馨场景”可推知答案。注意“讌”的书写。

六、填空题

【答案】

①是为了追求短期经济效益粗制滥造,②制造业的最终目的是盈利,③也是一种精神品质

【考点】

语境填句

【解析】

此题暂无解析

【解答】

语段论述的是什么是工匠精神以及工匠精神的作用和体现。第①处根据前文“制作一个产品的每个环节、每道工序、每个细节都精益求精、专注、精确、极致、追求卓越”“反面”可知,应填与“制作产品精益求精”相反的内容,故可以填写为“是为了追求短期经济效益粗制滥造”;第②处根据后文“但它是盈利唯一正确的路”可知,应填与“盈利”相关的内容,故可以填写“制造业的最终目的是盈利”;第③处根据前文“因此,工匠精神不仅是一项技能”可知,这是总结,要突出其精神方面的意义,故可以填写“也是一种精神品质”。

七、写作

【答案】

略。

【考点】

材料作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

【参考立意】

逆境更有利于人的成长;逆境出人才;逆流而上;逆境能成就人生等等。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页

同课章节目录