第六单元 燃烧与燃料 能力提升—2021-2022学年鲁教版九年级上册化学单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第六单元 燃烧与燃料 能力提升—2021-2022学年鲁教版九年级上册化学单元测试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 323.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-28 17:15:31 | ||

图片预览

文档简介

第六单元

燃烧与燃料

能力提升

—2021-2022学年鲁教版九年级上册化学单元测试卷

(时间:

45分钟

满分:100分)

一、选择题:本大题共15小题,每小题4分,共60分

1.如图所示的有关二氧化碳性质的实验中,只能证明二氧化碳的物理性质的是(

)

A.

B.

C.

D.

2.土星是太阳系里的气态行星,约含有92.4%的、7.4%的He和0.2%的等,平均温度为-150℃。它没燃烧成火球的原因可能有:①可燃物种类太多,②氦气含量太高,③没有适宜的温度,④没有支持燃烧的氧气。其中分析正确的一项是(

)。

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

3.下列关于燃烧现象的解释或分析正确的是(

)

A.如图中将煤球变成蜂窝煤后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

B.如图中火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

C.如图中蜡烛火焰很快熄灭,是因为金属丝阻碍空气的流动

D.由如图中的现象可知,金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火

4.燃烧是人类最早利用的化学反应之一。下列说法正确的是(

)

A.降低氧气浓度使煤燃烧的更充分

B.使温度降到着火点以下可以灭火

C.物质与氧气发生的反应都是燃烧

D.人类利用的能量都是通过燃烧获得的

5.“化学链燃烧”技术是目前能源领域研究的热点之一。氧化镍(NiO)作载氧体的“化学链燃烧”过程如图所示。

相比直接燃烧甲烷,对该技术的评价错误的是(

)。

A.能量损耗少、利用率高

B.较安全,减少爆炸风险

C.消耗等质量甲烷,参加反应氧气较少

D.有利于分离和回收较纯净的二氧化碳

6.下图表示某市家用燃料使用的发展历程(括号内表示主要成分),下列说法错误的是(

)。

A.将煤作为燃料,主要是利用碳与氧反应放出的热量

B.使煤分解制成管道煤气的变化是物理变化

C.液化石油气是石油化工的一种产品

D.煤、石油、天然气都是化石燃料

7.2019年3月,四川省凉山州境内发生森林火灾。灭火过程中,突发林火“爆燃”,导致多名扑火人员献出了宝贵的生命。下列说法不正确的是(

)

A.设置隔离带是为了清除可燃物

B.山风带入冷空气,能使林火熄灭

C.人工降雨能将温度降低至可燃物的着火点以下

D.林火“爆燃”可能是地表腐质层释放出大量可燃性气体所致

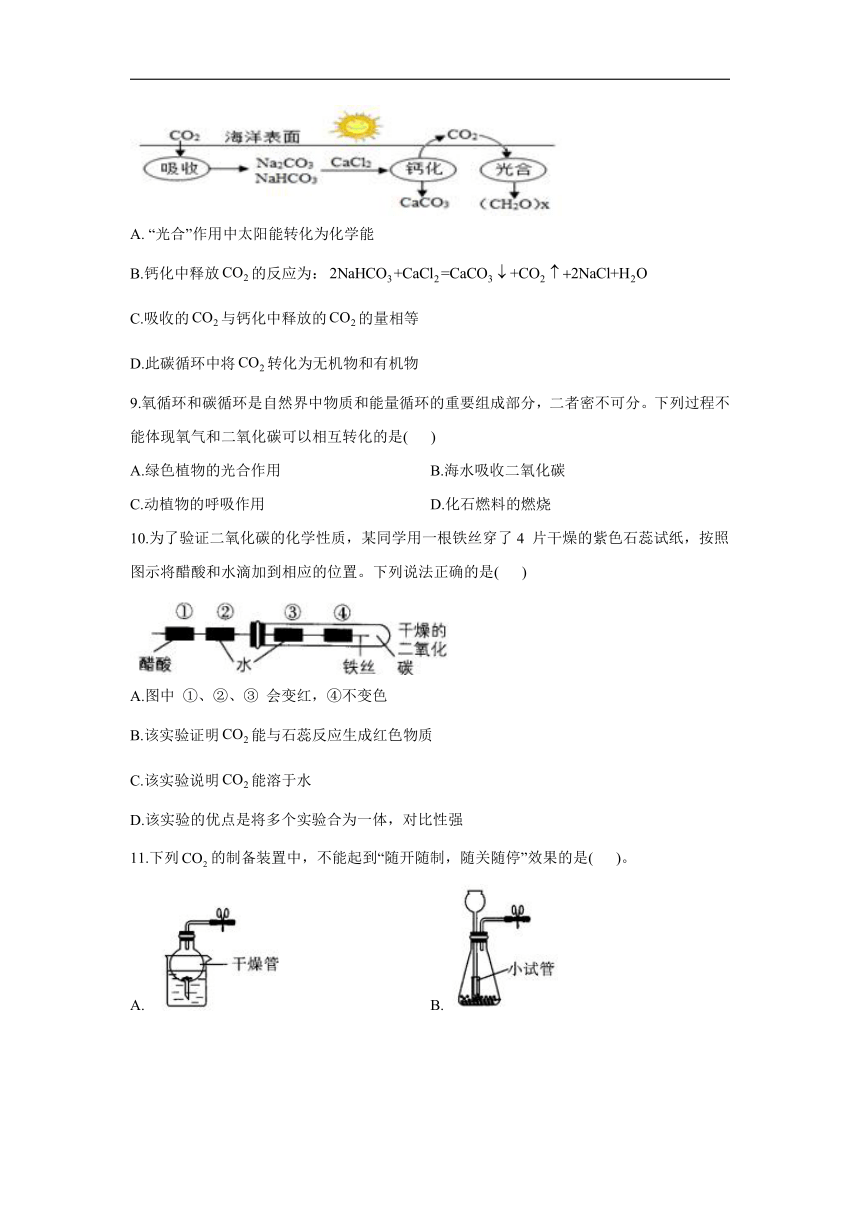

8.下图为海水吸收并进行碳循环的原理示意图。下列说法错误的是(

)

A.

“光合”作用中太阳能转化为化学能

B.钙化中释放的反应为:

C.吸收的与钙化中释放的的量相等

D.此碳循环中将转化为无机物和有机物

9.氧循环和碳循环是自然界中物质和能量循环的重要组成部分,二者密不可分。下列过程不能体现氧气和二氧化碳可以相互转化的是(

)

A.绿色植物的光合作用

B.海水吸收二氧化碳

C.动植物的呼吸作用

D.化石燃料的燃烧

10.为了验证二氧化碳的化学性质,某同学用一根铁丝穿了4

片干燥的紫色石蕊试纸,按照图示将醋酸和水滴加到相应的位置。下列说法正确的是(

)

A.图中

①、②、③

会变红,④不变色

B.该实验证明能与石蕊反应生成红色物质

C.该实验说明能溶于水

D.该实验的优点是将多个实验合为一体,对比性强

11.下列的制备装置中,不能起到“随开随制,随关随停”效果的是(

)。

A.

B.

C.

D.

12.下列有关二氧化碳的说法正确的是(

)

A.水中通入二氧化碳后仍为无色,说明二氧化碳与水未发生反应

B.二氧化碳用于灭火,既利用了它的物理性质,也利用了它的化学性质

C.空气中二氧化碳含量达一定量时会致人死亡,说明二氧化碳有毒

D.将燃着的木条伸入一瓶气体中,木条立即熄灭,证明瓶内原有气体就是二氧化碳

13.某同学用如图所示装置探究二氧化碳能否与水反应。已知气体X、Y分别为和(密度比空气小)中的一种,纸花用石蕊溶液浸泡后晾干制成,实验中装置气密性良好,一根导管通入气体时另一根导管为出气状态。

具体操作为:

Ⅰ.往左端通入气体X,观察现象

Ⅱ.往右端通入气体Y,观察现象

Ⅲ.打开活塞往纸花上滴加适量水后关闭活塞,观察现象

Ⅳ.往左端通入气体X,观察现象

下列说法中正确的一组是(

)

①X为,Y为;②只有操作Ⅳ中纸花变红;③此实验也可证明的密度比空气大;④操作顺序调整为Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ也可以达到实验目的

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

14.甲、乙、丙、丁都是含碳的物质,它们有如下关系:

①甲与丙在高温的条件下反应生成乙;

②乙与氧气在点燃的条件下反应生成丙;

③常温下丁能分解生成丙。

则甲、乙、丙、丁分别是(

)

A.

B.

C.

D.

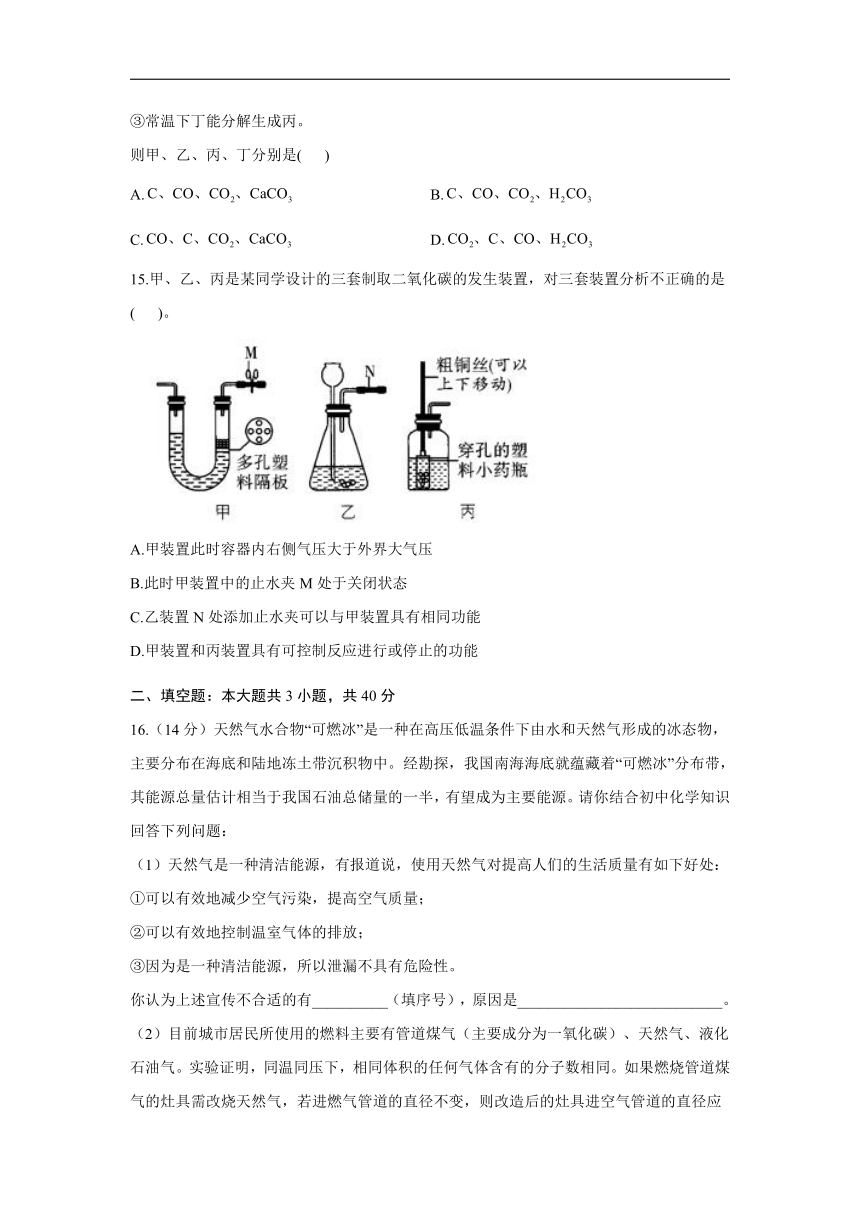

15.甲、乙、丙是某同学设计的三套制取二氧化碳的发生装置,对三套装置分析不正确的是(

)。

A.甲装置此时容器内右侧气压大于外界大气压

B.此时甲装置中的止水夹M处于关闭状态

C.乙装置N处添加止水夹可以与甲装置具有相同功能

D.甲装置和丙装置具有可控制反应进行或停止的功能

二、填空题:本大题共3小题,共40分

16.(14分)天然气水合物“可燃冰”是一种在高压低温条件下由水和天然气形成的冰态物,主要分布在海底和陆地冻土带沉积物中。经勘探,我国南海海底就蕴藏着“可燃冰”分布带,其能源总量估计相当于我国石油总储量的一半,有望成为主要能源。请你结合初中化学知识回答下列问题:

(1)天然气是一种清洁能源,有报道说,使用天然气对提高人们的生活质量有如下好处:①可以有效地减少空气污染,提高空气质量;

②可以有效地控制温室气体的排放;

③因为是一种清洁能源,所以泄漏不具有危险性。

你认为上述宣传不合适的有__________(填序号),原因是___________________________。

(2)目前城市居民所使用的燃料主要有管道煤气(主要成分为一氧化碳)、天然气、液化石油气。实验证明,同温同压下,相同体积的任何气体含有的分子数相同。如果燃烧管道煤气的灶具需改烧天然气,若进燃气管道的直径不变,则改造后的灶具进空气管道的直径应________________(填“增大”或“减小”)。

(3)为防止燃气泄漏造成危险,可在家中安装报警器(如图),当报警器接触到一定量的泄漏气体时,会发出响声。有位同学家中所使用的燃料是天然气,试判断报警器安装的位置应如图____________(填“甲”或“乙”)所示,简述你的判断理由:_______________。

(4)天然气水合物中,水分子形成一种空间笼状结构,和少量的、等分子填入笼内的空隙中,无固定的化学计量关系,因此天然气水合物属于_______(填“纯净物”或“混合物”)。

(5)若将天然气从其冰态物中分离出来,有三种方法:①在一定温度下,________使气体从水合物中分离出来;

②在一定压力下,_____________使气体从水合物中分离出来;

③通过加入甲醇或盐类等物质,可降低水合物的凝固点。

17.(12分)燃烧既能给人类带来光明和幸福,也能给人类带来灾难和痛苦。某小组在学习物质燃烧条件时进行了探究。老师提供了如下物品:①酒精灯、②铜片、③火柴头、④火柴梗、⑤沙土、⑥三脚架。

【查阅资料】火柴头的着火点是260℃~280℃,火柴梗的着火点为350℃~400℃。

【实验探究】

探究的内容

实验设计与操作

实验现象

实验结论

探究一:燃烧与物质的关系

___________

可燃物才能燃烧

探究二:燃烧与温度的关系

注意:火柴头和火柴梗的位置相对于火焰中心____________(填“对称”或“不对称”)

_________

物质燃烧条件之一是________________

探究三:燃烧与氧气的关系

________

物质燃烧条件之一是_________________

18.(14分)某学习小组对实验室制取二氧化碳及二氧化碳的性质进行如图两个方面的探究。

Ⅰ.第一小组用图1所示装置制取二氧化碳并测定生成二氧化碳的体积,实验开始时他们通过分液漏斗将20mL稀盐酸全部快速加入锥形瓶中并关闭活塞,并记录量筒中水的体积,数据如表:

时间/min

1

2

3

4

5

6

量筒读数/mL

40

50

55

58

60

60

(1)写出图1甲中发生反应的化学方程式:__________________。

(2)图1内中量筒最好选_______(填“50mL”“100mL”或“150mL”)。

(3)图1乙中如果不加植物油会使测定结果__________(填“偏大”或“偏小”)。

Ⅱ.第二小组用如图2装置验证二氧化碳的有关性质。实验步骤:

①连接好装置,向外拉动任一注射器的活塞,一段时间后松开手,活塞回到原处;

②注射器a中吸入20mL澄清石灰水,注射器b中吸入20mL盐酸,连接在如图2位置,再从中间瓶口通入二氧化碳气体将瓶装满,最后塞上带压强传感器的橡胶塞;

③先后将两注射器中试剂全部快速推入三颈烧瓶中,并保持注射器活塞在注射器底部,振荡三颈烧瓶,压强传感器测得三颈烧瓶中压强变化如图3。

(1)实验步骤中第①步的目的是________________。

(2)在第③步中最先推入三颈烧瓶的试剂是_______,这时三颈烧瓶中发生反应的化学方程式是__________________。

(3)在第③步中第二次推入试剂后三颈烧瓶中出现的现象是_____________,这时三颈烧瓶中压强变化对应于图3中的哪一段____________(填“ab”“b”或“cd”)

(4)若要制取二氧化碳8.8g,试计算需要含碳酸钙80%的石灰石样品多少克?(写出计算过程)

答案以及解析

1.答案:D

解析:

D所示实验,说明二氧化碳密度较空气的密度大,只能证明二氧化碳的物理性质。

2.答案:D

3.答案:D

解析:煤做成蜂窝状,增大了煤与氧气的接触面积,能使煤充分燃烧,故A说法错误。当火柴头斜向下时,燃烧产生的热量能给火柴梗预热,容易达到其着火点,所以更容易持续燃烧。而火柴头向上时,燃烧产生的热量随热空气上升,不能给火柴梗加热,火柴梗不易达到其着火点,容易熄灭,故B说法错误。金属具有导热性,是热的良导体,当金属丝制成的线圈罩在蜡烛火焰上方,金属丝由于吸热,致使燃烧产生的热量被快速传递,温度降到蜡烛的着火点以下,从而使蜡烛火焰熄灭,故C说法错误。镁能在二氧化碳中燃烧,则金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火,故D说法正确。

4.答案:B

解析:增大氧气浓度使煤燃烧得更充分,A错误;使温度降到着火点以下可以灭火,B正确;物质与氧气发生的反应不一定都是燃烧,也可能是缓慢氧化,C错误;人类利用的能量不都是通过燃烧获得的,如利用太阳能、风能等,D错误。

5.答案:C

6.答案:B

解析:使煤分解制成管道煤气的过程中有新物质煤气生成,属于化学变化。

7.答案:B

解析:A、设置隔离带,是为了清除可燃物,故A正确;

B、山风带入冷空气,但提供了大量的氧气,不能使林火熄灭,故B错误;

C、人工降雨能将温度降低至可燃物的着火点以下,故C正确;

D、林火“爆燃”,可能是地表腐质层释放出大量可燃性气体燃烧所致,故D正确。故选B。

8.答案:C

9.答案:B

解析:绿色植物的光合作用是将二氧化碳转化为氧气,动植物的呼吸作用和化石燃料的燃烧都是将氧气转化为二氧化碳,A、C、D能体现氢气和二氧化碳之间的相互转化。海水吸收二氧化碳,是二氧化碳和水反应生成碳酸,B不能体现氧气和二氧化碳之间的相互转化。

10.答案:D

解析:醋酸能使蓝色石蕊试纸变红,水不能使蓝色石蕊试纸变红,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使蓝色石蕊试纸变红,干燥的二氧化碳不能使蓝色石蕊试纸变红,因此①、③处变红色,②、④处不变色,A、B错误;该实验只能证明二氧化碳能和水反应,不能说明二氧化碳能溶于水,C错误;该实验的优点是将多个实验合为一体,对比性强,D正确。

11.答案:BD

解析:用弹簧夹夹住橡胶管时气体排不出去,球形瓶中的气体压强变大,从而迫使稀盐酸从干燥管中排出并与大理石分离,反应停止;放开弹簧夹时,稀盐酸进入干燥管,并和烧杯中的液面相平,同时与大理石接触,发生化学反应,所以该装置可以通过控制弹簧夹来达到使盐酸和大理石接触和分离,从而控制反应的发生和停止,A不符合题意;固体放在锥形瓶中,酸放在小试管中,酸和固体不能分离,故无法控制反应发生和停止,

B符合题意;该装置将固体放于铜网上,铜网放入液体,反应生成气体,将铜网拉出,固液分离,反应停止,故C不符合题意;大理石放于隔板上,通过长颈漏斗添加液体,长颈漏斗下端在液面以上,即使夹上弹簧夹液体也无法压入长颈漏斗,故无法控制反应的发生和停止,D符合题意。

12.答案:B

解析:二氧化碳与水反应生成碳酸,该反应无明显现象,A错误。二氧化碳用于灭火,利用了氧化碳密度比空气大、不能燃烧、不支持燃烧的性质,既利用了它的物理性质,也利用了它的化学性质,B正确。空气中二氧化碳含量达一定量时会致人死亡,是因为二氧化碳不能供给呼吸,二氧化碳本身没有毒性,C错误。将燃着的木条伸入一瓶气体中,木条立即熄灭,不能证明瓶内原有气体就是二氧化碳,也可能是氮气等其他不能燃烧且不支持燃烧的气体,D错误。

13.答案:A

解析:要探究二氧化碳能否与水反应,首先通入二氧化碳,纸花不变色,证明二氧化碳不能使石蕊变色;然后通入氮气,将二氧化碳排出,再滴加适量水,纸花不变色,说明水不能使石蕊变红;最后通入二氧化碳,纸花变红,证明是二氧化碳与水发生了化学反应。由上述分析可知,X为,Y为;操作Ⅳ中二氧化碳与水发生反应生成碳酸,纸花变红;此实验不能证明二氧化碳的密度比空气大;若操作顺序调整为Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ,无法验证是水使纸花变红的,还是二氧化碳与水反应生成的物质使纸花变红的。

14.答案:B

解析:甲、乙、丙、丁都是含碳的物质,甲与丙反应的化学方程式为,乙与氧气反应的化学方程式为,常温下丁能分解生成丙的化学方程式为,可以判断甲为C,乙为CO,丙为,丁为。故选B。

15.答案:C

解析:甲装置此时容器内固体与液体分离,右侧气压大于外界大气压,A正确;此时甲装置中固体与液体分离,说明止水夹M处于关闭状态,B正确;乙装置N处添加止水夹与甲装置具有的功能不同,因为乙中固体与液体不能分离(乙中固体在液面以下,N处添加止水夹,也无法使固液分离),不能使反应随时发生或随时停止,C错误;甲装置可以通过控制止水夹M的关闭和打开,丙装置可以通过粗铜丝控制石灰石与稀盐酸接触或脱离,可以控制反应的发生和停止,

D正确。

16.答案:(1)②③;天然气燃烧也放出二氧化碳,其具有可燃性,泄漏具有危险性

(2)增大

(3)甲;天然气密度比空气密度小

(4)混合物

(5)①减压②升温

解析:(1)天然气的主要成分是甲烷,甲烷燃烧生成二氧化碳和水,可以有效地减少空气污染,提高空气质量,①正确;二氧化碳是导致温室效应的主要气体,燃烧天然气不能控制温室气体的排放

②错误;天然气是可燃性气体,与空气混合后遇明火有爆炸的危险,泄漏具有危险性,③错误。

(2)一氧化碳和氧气完全反应的分子个数比为2:1,甲烷和氧气完全反应的分子个数比为1:2,所以在同温同压下,相同体积的一氧化碳和甲烷分别充分燃烧,消耗氧气较多的是甲烷,所以管道煤气用户改用天然气时,如果进燃气管道的直径不变,则进空气管道的直径与原来相比应增大。

(3)天然气的密度小于空气的密度,泄漏后会很快上升到室内的上方,因此报警器应安装在房间内墙上方的位置。

(4)根据题中信息可知,天然气水合物中有水、甲烷、氮气和二氧化碳等,为混合物。

(5)根据题中信息可知,天然气水合物的形成条件是高压、低温,如要释放出甲烷,则需相反的条件。

17.答案:探究一:火柴头燃烧,沙土不能燃烧

探究二:对称;火柴头、火柴梗先后燃烧;温度达到可燃物的着火点

探究三:①覆盖沙土的火柴头;②暴露在空气中的火柴头;①处火柴头不能燃烧,②处火柴头燃烧;与氧气接触

解析:物质燃烧的条件:物质有可燃性,与氧气接触,温度达到可燃物的着火点。火柴头、沙土所处的环境相同,火柴头燃烧,沙土不燃烧,说明可燃物才能燃烧。探究燃烧与温度的关系时,必须使火柴头和火柴梗的温度相同,即火柴头和火柴梗的位置相对于火焰中心对称;火柴头、火柴梗先后燃烧说明燃烧时温度必须达到可燃物的着火点。探究燃烧与氧气的关系时,除氧气外,其他条件需相同,即①、②处分别放置覆盖沙土的火柴头和暴露在空气中的火柴头,①处火柴头不能燃烧,②处火柴头燃烧,说明燃烧需要与氧气接触。

18.答案:Ⅰ.(1)(2)100mL(3)偏小

Ⅱ.(1)检查装置气密性(2)澄清石灰水;

(3)产生气泡溶液由浑浊变澄清;cd(4)25g

解析:

Ⅰ.(1)图1甲中,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳;

(2)选择量筒时,量程应该略大于量取的体积,并且最接近,图1丙中量筒最好选100mL;

(3)图1乙中如果不加植物油,导致部分二氧化碳溶于水,会使测定结果偏小;

Ⅱ.(1)实验步骤中第①步的目的是检查装置气密性;

(2)在第③步中,二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,导致瓶内压强减小,因此最先推入三颈烧瓶的试剂是澄清石灰水,这时三颈烧瓶中发生反应的化学方程式是;

(3)在第③步中第二次推入稀盐酸后,稀盐酸和碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳,三颈烧瓶中出现的现象是产生气泡,溶液由浑浊变澄清,这时三颈烧瓶中压强变化对应于图3中的段;

(4)设需要样品质量为。

答:需要含碳酸钙80%的石灰石样品25g。

燃烧与燃料

能力提升

—2021-2022学年鲁教版九年级上册化学单元测试卷

(时间:

45分钟

满分:100分)

一、选择题:本大题共15小题,每小题4分,共60分

1.如图所示的有关二氧化碳性质的实验中,只能证明二氧化碳的物理性质的是(

)

A.

B.

C.

D.

2.土星是太阳系里的气态行星,约含有92.4%的、7.4%的He和0.2%的等,平均温度为-150℃。它没燃烧成火球的原因可能有:①可燃物种类太多,②氦气含量太高,③没有适宜的温度,④没有支持燃烧的氧气。其中分析正确的一项是(

)。

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

3.下列关于燃烧现象的解释或分析正确的是(

)

A.如图中将煤球变成蜂窝煤后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

B.如图中火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

C.如图中蜡烛火焰很快熄灭,是因为金属丝阻碍空气的流动

D.由如图中的现象可知,金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火

4.燃烧是人类最早利用的化学反应之一。下列说法正确的是(

)

A.降低氧气浓度使煤燃烧的更充分

B.使温度降到着火点以下可以灭火

C.物质与氧气发生的反应都是燃烧

D.人类利用的能量都是通过燃烧获得的

5.“化学链燃烧”技术是目前能源领域研究的热点之一。氧化镍(NiO)作载氧体的“化学链燃烧”过程如图所示。

相比直接燃烧甲烷,对该技术的评价错误的是(

)。

A.能量损耗少、利用率高

B.较安全,减少爆炸风险

C.消耗等质量甲烷,参加反应氧气较少

D.有利于分离和回收较纯净的二氧化碳

6.下图表示某市家用燃料使用的发展历程(括号内表示主要成分),下列说法错误的是(

)。

A.将煤作为燃料,主要是利用碳与氧反应放出的热量

B.使煤分解制成管道煤气的变化是物理变化

C.液化石油气是石油化工的一种产品

D.煤、石油、天然气都是化石燃料

7.2019年3月,四川省凉山州境内发生森林火灾。灭火过程中,突发林火“爆燃”,导致多名扑火人员献出了宝贵的生命。下列说法不正确的是(

)

A.设置隔离带是为了清除可燃物

B.山风带入冷空气,能使林火熄灭

C.人工降雨能将温度降低至可燃物的着火点以下

D.林火“爆燃”可能是地表腐质层释放出大量可燃性气体所致

8.下图为海水吸收并进行碳循环的原理示意图。下列说法错误的是(

)

A.

“光合”作用中太阳能转化为化学能

B.钙化中释放的反应为:

C.吸收的与钙化中释放的的量相等

D.此碳循环中将转化为无机物和有机物

9.氧循环和碳循环是自然界中物质和能量循环的重要组成部分,二者密不可分。下列过程不能体现氧气和二氧化碳可以相互转化的是(

)

A.绿色植物的光合作用

B.海水吸收二氧化碳

C.动植物的呼吸作用

D.化石燃料的燃烧

10.为了验证二氧化碳的化学性质,某同学用一根铁丝穿了4

片干燥的紫色石蕊试纸,按照图示将醋酸和水滴加到相应的位置。下列说法正确的是(

)

A.图中

①、②、③

会变红,④不变色

B.该实验证明能与石蕊反应生成红色物质

C.该实验说明能溶于水

D.该实验的优点是将多个实验合为一体,对比性强

11.下列的制备装置中,不能起到“随开随制,随关随停”效果的是(

)。

A.

B.

C.

D.

12.下列有关二氧化碳的说法正确的是(

)

A.水中通入二氧化碳后仍为无色,说明二氧化碳与水未发生反应

B.二氧化碳用于灭火,既利用了它的物理性质,也利用了它的化学性质

C.空气中二氧化碳含量达一定量时会致人死亡,说明二氧化碳有毒

D.将燃着的木条伸入一瓶气体中,木条立即熄灭,证明瓶内原有气体就是二氧化碳

13.某同学用如图所示装置探究二氧化碳能否与水反应。已知气体X、Y分别为和(密度比空气小)中的一种,纸花用石蕊溶液浸泡后晾干制成,实验中装置气密性良好,一根导管通入气体时另一根导管为出气状态。

具体操作为:

Ⅰ.往左端通入气体X,观察现象

Ⅱ.往右端通入气体Y,观察现象

Ⅲ.打开活塞往纸花上滴加适量水后关闭活塞,观察现象

Ⅳ.往左端通入气体X,观察现象

下列说法中正确的一组是(

)

①X为,Y为;②只有操作Ⅳ中纸花变红;③此实验也可证明的密度比空气大;④操作顺序调整为Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ也可以达到实验目的

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

14.甲、乙、丙、丁都是含碳的物质,它们有如下关系:

①甲与丙在高温的条件下反应生成乙;

②乙与氧气在点燃的条件下反应生成丙;

③常温下丁能分解生成丙。

则甲、乙、丙、丁分别是(

)

A.

B.

C.

D.

15.甲、乙、丙是某同学设计的三套制取二氧化碳的发生装置,对三套装置分析不正确的是(

)。

A.甲装置此时容器内右侧气压大于外界大气压

B.此时甲装置中的止水夹M处于关闭状态

C.乙装置N处添加止水夹可以与甲装置具有相同功能

D.甲装置和丙装置具有可控制反应进行或停止的功能

二、填空题:本大题共3小题,共40分

16.(14分)天然气水合物“可燃冰”是一种在高压低温条件下由水和天然气形成的冰态物,主要分布在海底和陆地冻土带沉积物中。经勘探,我国南海海底就蕴藏着“可燃冰”分布带,其能源总量估计相当于我国石油总储量的一半,有望成为主要能源。请你结合初中化学知识回答下列问题:

(1)天然气是一种清洁能源,有报道说,使用天然气对提高人们的生活质量有如下好处:①可以有效地减少空气污染,提高空气质量;

②可以有效地控制温室气体的排放;

③因为是一种清洁能源,所以泄漏不具有危险性。

你认为上述宣传不合适的有__________(填序号),原因是___________________________。

(2)目前城市居民所使用的燃料主要有管道煤气(主要成分为一氧化碳)、天然气、液化石油气。实验证明,同温同压下,相同体积的任何气体含有的分子数相同。如果燃烧管道煤气的灶具需改烧天然气,若进燃气管道的直径不变,则改造后的灶具进空气管道的直径应________________(填“增大”或“减小”)。

(3)为防止燃气泄漏造成危险,可在家中安装报警器(如图),当报警器接触到一定量的泄漏气体时,会发出响声。有位同学家中所使用的燃料是天然气,试判断报警器安装的位置应如图____________(填“甲”或“乙”)所示,简述你的判断理由:_______________。

(4)天然气水合物中,水分子形成一种空间笼状结构,和少量的、等分子填入笼内的空隙中,无固定的化学计量关系,因此天然气水合物属于_______(填“纯净物”或“混合物”)。

(5)若将天然气从其冰态物中分离出来,有三种方法:①在一定温度下,________使气体从水合物中分离出来;

②在一定压力下,_____________使气体从水合物中分离出来;

③通过加入甲醇或盐类等物质,可降低水合物的凝固点。

17.(12分)燃烧既能给人类带来光明和幸福,也能给人类带来灾难和痛苦。某小组在学习物质燃烧条件时进行了探究。老师提供了如下物品:①酒精灯、②铜片、③火柴头、④火柴梗、⑤沙土、⑥三脚架。

【查阅资料】火柴头的着火点是260℃~280℃,火柴梗的着火点为350℃~400℃。

【实验探究】

探究的内容

实验设计与操作

实验现象

实验结论

探究一:燃烧与物质的关系

___________

可燃物才能燃烧

探究二:燃烧与温度的关系

注意:火柴头和火柴梗的位置相对于火焰中心____________(填“对称”或“不对称”)

_________

物质燃烧条件之一是________________

探究三:燃烧与氧气的关系

________

物质燃烧条件之一是_________________

18.(14分)某学习小组对实验室制取二氧化碳及二氧化碳的性质进行如图两个方面的探究。

Ⅰ.第一小组用图1所示装置制取二氧化碳并测定生成二氧化碳的体积,实验开始时他们通过分液漏斗将20mL稀盐酸全部快速加入锥形瓶中并关闭活塞,并记录量筒中水的体积,数据如表:

时间/min

1

2

3

4

5

6

量筒读数/mL

40

50

55

58

60

60

(1)写出图1甲中发生反应的化学方程式:__________________。

(2)图1内中量筒最好选_______(填“50mL”“100mL”或“150mL”)。

(3)图1乙中如果不加植物油会使测定结果__________(填“偏大”或“偏小”)。

Ⅱ.第二小组用如图2装置验证二氧化碳的有关性质。实验步骤:

①连接好装置,向外拉动任一注射器的活塞,一段时间后松开手,活塞回到原处;

②注射器a中吸入20mL澄清石灰水,注射器b中吸入20mL盐酸,连接在如图2位置,再从中间瓶口通入二氧化碳气体将瓶装满,最后塞上带压强传感器的橡胶塞;

③先后将两注射器中试剂全部快速推入三颈烧瓶中,并保持注射器活塞在注射器底部,振荡三颈烧瓶,压强传感器测得三颈烧瓶中压强变化如图3。

(1)实验步骤中第①步的目的是________________。

(2)在第③步中最先推入三颈烧瓶的试剂是_______,这时三颈烧瓶中发生反应的化学方程式是__________________。

(3)在第③步中第二次推入试剂后三颈烧瓶中出现的现象是_____________,这时三颈烧瓶中压强变化对应于图3中的哪一段____________(填“ab”“b”或“cd”)

(4)若要制取二氧化碳8.8g,试计算需要含碳酸钙80%的石灰石样品多少克?(写出计算过程)

答案以及解析

1.答案:D

解析:

D所示实验,说明二氧化碳密度较空气的密度大,只能证明二氧化碳的物理性质。

2.答案:D

3.答案:D

解析:煤做成蜂窝状,增大了煤与氧气的接触面积,能使煤充分燃烧,故A说法错误。当火柴头斜向下时,燃烧产生的热量能给火柴梗预热,容易达到其着火点,所以更容易持续燃烧。而火柴头向上时,燃烧产生的热量随热空气上升,不能给火柴梗加热,火柴梗不易达到其着火点,容易熄灭,故B说法错误。金属具有导热性,是热的良导体,当金属丝制成的线圈罩在蜡烛火焰上方,金属丝由于吸热,致使燃烧产生的热量被快速传递,温度降到蜡烛的着火点以下,从而使蜡烛火焰熄灭,故C说法错误。镁能在二氧化碳中燃烧,则金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火,故D说法正确。

4.答案:B

解析:增大氧气浓度使煤燃烧得更充分,A错误;使温度降到着火点以下可以灭火,B正确;物质与氧气发生的反应不一定都是燃烧,也可能是缓慢氧化,C错误;人类利用的能量不都是通过燃烧获得的,如利用太阳能、风能等,D错误。

5.答案:C

6.答案:B

解析:使煤分解制成管道煤气的过程中有新物质煤气生成,属于化学变化。

7.答案:B

解析:A、设置隔离带,是为了清除可燃物,故A正确;

B、山风带入冷空气,但提供了大量的氧气,不能使林火熄灭,故B错误;

C、人工降雨能将温度降低至可燃物的着火点以下,故C正确;

D、林火“爆燃”,可能是地表腐质层释放出大量可燃性气体燃烧所致,故D正确。故选B。

8.答案:C

9.答案:B

解析:绿色植物的光合作用是将二氧化碳转化为氧气,动植物的呼吸作用和化石燃料的燃烧都是将氧气转化为二氧化碳,A、C、D能体现氢气和二氧化碳之间的相互转化。海水吸收二氧化碳,是二氧化碳和水反应生成碳酸,B不能体现氧气和二氧化碳之间的相互转化。

10.答案:D

解析:醋酸能使蓝色石蕊试纸变红,水不能使蓝色石蕊试纸变红,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能使蓝色石蕊试纸变红,干燥的二氧化碳不能使蓝色石蕊试纸变红,因此①、③处变红色,②、④处不变色,A、B错误;该实验只能证明二氧化碳能和水反应,不能说明二氧化碳能溶于水,C错误;该实验的优点是将多个实验合为一体,对比性强,D正确。

11.答案:BD

解析:用弹簧夹夹住橡胶管时气体排不出去,球形瓶中的气体压强变大,从而迫使稀盐酸从干燥管中排出并与大理石分离,反应停止;放开弹簧夹时,稀盐酸进入干燥管,并和烧杯中的液面相平,同时与大理石接触,发生化学反应,所以该装置可以通过控制弹簧夹来达到使盐酸和大理石接触和分离,从而控制反应的发生和停止,A不符合题意;固体放在锥形瓶中,酸放在小试管中,酸和固体不能分离,故无法控制反应发生和停止,

B符合题意;该装置将固体放于铜网上,铜网放入液体,反应生成气体,将铜网拉出,固液分离,反应停止,故C不符合题意;大理石放于隔板上,通过长颈漏斗添加液体,长颈漏斗下端在液面以上,即使夹上弹簧夹液体也无法压入长颈漏斗,故无法控制反应的发生和停止,D符合题意。

12.答案:B

解析:二氧化碳与水反应生成碳酸,该反应无明显现象,A错误。二氧化碳用于灭火,利用了氧化碳密度比空气大、不能燃烧、不支持燃烧的性质,既利用了它的物理性质,也利用了它的化学性质,B正确。空气中二氧化碳含量达一定量时会致人死亡,是因为二氧化碳不能供给呼吸,二氧化碳本身没有毒性,C错误。将燃着的木条伸入一瓶气体中,木条立即熄灭,不能证明瓶内原有气体就是二氧化碳,也可能是氮气等其他不能燃烧且不支持燃烧的气体,D错误。

13.答案:A

解析:要探究二氧化碳能否与水反应,首先通入二氧化碳,纸花不变色,证明二氧化碳不能使石蕊变色;然后通入氮气,将二氧化碳排出,再滴加适量水,纸花不变色,说明水不能使石蕊变红;最后通入二氧化碳,纸花变红,证明是二氧化碳与水发生了化学反应。由上述分析可知,X为,Y为;操作Ⅳ中二氧化碳与水发生反应生成碳酸,纸花变红;此实验不能证明二氧化碳的密度比空气大;若操作顺序调整为Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ,无法验证是水使纸花变红的,还是二氧化碳与水反应生成的物质使纸花变红的。

14.答案:B

解析:甲、乙、丙、丁都是含碳的物质,甲与丙反应的化学方程式为,乙与氧气反应的化学方程式为,常温下丁能分解生成丙的化学方程式为,可以判断甲为C,乙为CO,丙为,丁为。故选B。

15.答案:C

解析:甲装置此时容器内固体与液体分离,右侧气压大于外界大气压,A正确;此时甲装置中固体与液体分离,说明止水夹M处于关闭状态,B正确;乙装置N处添加止水夹与甲装置具有的功能不同,因为乙中固体与液体不能分离(乙中固体在液面以下,N处添加止水夹,也无法使固液分离),不能使反应随时发生或随时停止,C错误;甲装置可以通过控制止水夹M的关闭和打开,丙装置可以通过粗铜丝控制石灰石与稀盐酸接触或脱离,可以控制反应的发生和停止,

D正确。

16.答案:(1)②③;天然气燃烧也放出二氧化碳,其具有可燃性,泄漏具有危险性

(2)增大

(3)甲;天然气密度比空气密度小

(4)混合物

(5)①减压②升温

解析:(1)天然气的主要成分是甲烷,甲烷燃烧生成二氧化碳和水,可以有效地减少空气污染,提高空气质量,①正确;二氧化碳是导致温室效应的主要气体,燃烧天然气不能控制温室气体的排放

②错误;天然气是可燃性气体,与空气混合后遇明火有爆炸的危险,泄漏具有危险性,③错误。

(2)一氧化碳和氧气完全反应的分子个数比为2:1,甲烷和氧气完全反应的分子个数比为1:2,所以在同温同压下,相同体积的一氧化碳和甲烷分别充分燃烧,消耗氧气较多的是甲烷,所以管道煤气用户改用天然气时,如果进燃气管道的直径不变,则进空气管道的直径与原来相比应增大。

(3)天然气的密度小于空气的密度,泄漏后会很快上升到室内的上方,因此报警器应安装在房间内墙上方的位置。

(4)根据题中信息可知,天然气水合物中有水、甲烷、氮气和二氧化碳等,为混合物。

(5)根据题中信息可知,天然气水合物的形成条件是高压、低温,如要释放出甲烷,则需相反的条件。

17.答案:探究一:火柴头燃烧,沙土不能燃烧

探究二:对称;火柴头、火柴梗先后燃烧;温度达到可燃物的着火点

探究三:①覆盖沙土的火柴头;②暴露在空气中的火柴头;①处火柴头不能燃烧,②处火柴头燃烧;与氧气接触

解析:物质燃烧的条件:物质有可燃性,与氧气接触,温度达到可燃物的着火点。火柴头、沙土所处的环境相同,火柴头燃烧,沙土不燃烧,说明可燃物才能燃烧。探究燃烧与温度的关系时,必须使火柴头和火柴梗的温度相同,即火柴头和火柴梗的位置相对于火焰中心对称;火柴头、火柴梗先后燃烧说明燃烧时温度必须达到可燃物的着火点。探究燃烧与氧气的关系时,除氧气外,其他条件需相同,即①、②处分别放置覆盖沙土的火柴头和暴露在空气中的火柴头,①处火柴头不能燃烧,②处火柴头燃烧,说明燃烧需要与氧气接触。

18.答案:Ⅰ.(1)(2)100mL(3)偏小

Ⅱ.(1)检查装置气密性(2)澄清石灰水;

(3)产生气泡溶液由浑浊变澄清;cd(4)25g

解析:

Ⅰ.(1)图1甲中,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳;

(2)选择量筒时,量程应该略大于量取的体积,并且最接近,图1丙中量筒最好选100mL;

(3)图1乙中如果不加植物油,导致部分二氧化碳溶于水,会使测定结果偏小;

Ⅱ.(1)实验步骤中第①步的目的是检查装置气密性;

(2)在第③步中,二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,导致瓶内压强减小,因此最先推入三颈烧瓶的试剂是澄清石灰水,这时三颈烧瓶中发生反应的化学方程式是;

(3)在第③步中第二次推入稀盐酸后,稀盐酸和碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳,三颈烧瓶中出现的现象是产生气泡,溶液由浑浊变澄清,这时三颈烧瓶中压强变化对应于图3中的段;

(4)设需要样品质量为。

答:需要含碳酸钙80%的石灰石样品25g。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质