广东省深圳市光明区2022届高三上学期8月第一次调研考试历史试题( Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市光明区2022届高三上学期8月第一次调研考试历史试题( Word版含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 768.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-29 15:39:04 | ||

图片预览

文档简介

光明区2022届高三年级第--次调研测试

历史试卷

2021.

8

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名.准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡.上对应题目的答案标号涂黑。如

需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡--并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项

符合题目要求。

1.《仪礼.乡饮酒礼》记录了周代乡人以时聚会宴饮的礼仪:宾席要设于窗前,面向南,而主

人席设于阼阶上,面向西。众宾皆独坐,设席有主次之分,身份地位不同的人席位不能连

接。这些规定

A.受到了儒家思想的影响

B.强化了统治的神权色彩

C.遵循了严格的等级秩序

D.体现了理想化政治诉求

2.算筹是中国古代记数和计算的工具。制作材料有的使用特制的小竹棍,也有用木、骨、铁

等材料,《汉书)载:“其算用竹,径一-分,长六寸.”1971年8月陕西千阳西汉墓出土了一套

骨质算筹(如下图),其形制与《汉书)记载基本相符。这表明

A.筹算计数法侧重分析推理

B.考古能够完整还原历史真实

C.中国古代算筹发端于汉代

D.文字史料可与考古相互印证

3.621年,李世民创办了文学馆,搜罗贤才。馆中既有以诗赋文章名世的虞世南,褚亮,许敬

宗等,又有以经史学问著称的孔颖达、陆德明、姚思廉等,还包括了极富政治军事才干的房

玄龄、杜如晦、杜淹等人。李世民此举

A.抑制了前代门阀势力的扩张

B.奠定了贞观治世的人才基础

C.开启了不拘一格的用人机制

D.实现了唐代政权的和平转移

4.表1是宋代理学家的言论。由此可知,他们

A.将封建礼义和天理相结合

B.完成了儒家信仰的理论重建

C.认为天理和人欲相互对立

D.发展了原始儒学的德治主张

5.明清时期,太湖地区和珠江三角洲扩大了桑树种植和渔业养殖,并通过“塘基上种桑、桑叶

喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”,使多余营养物质和废弃物得到循环利用。这

A.迟滞了南方农业经济的发展

B.促成了经济重心的转移

C.活跃了江南地区的商品经济

D.改变了江南的经济结构

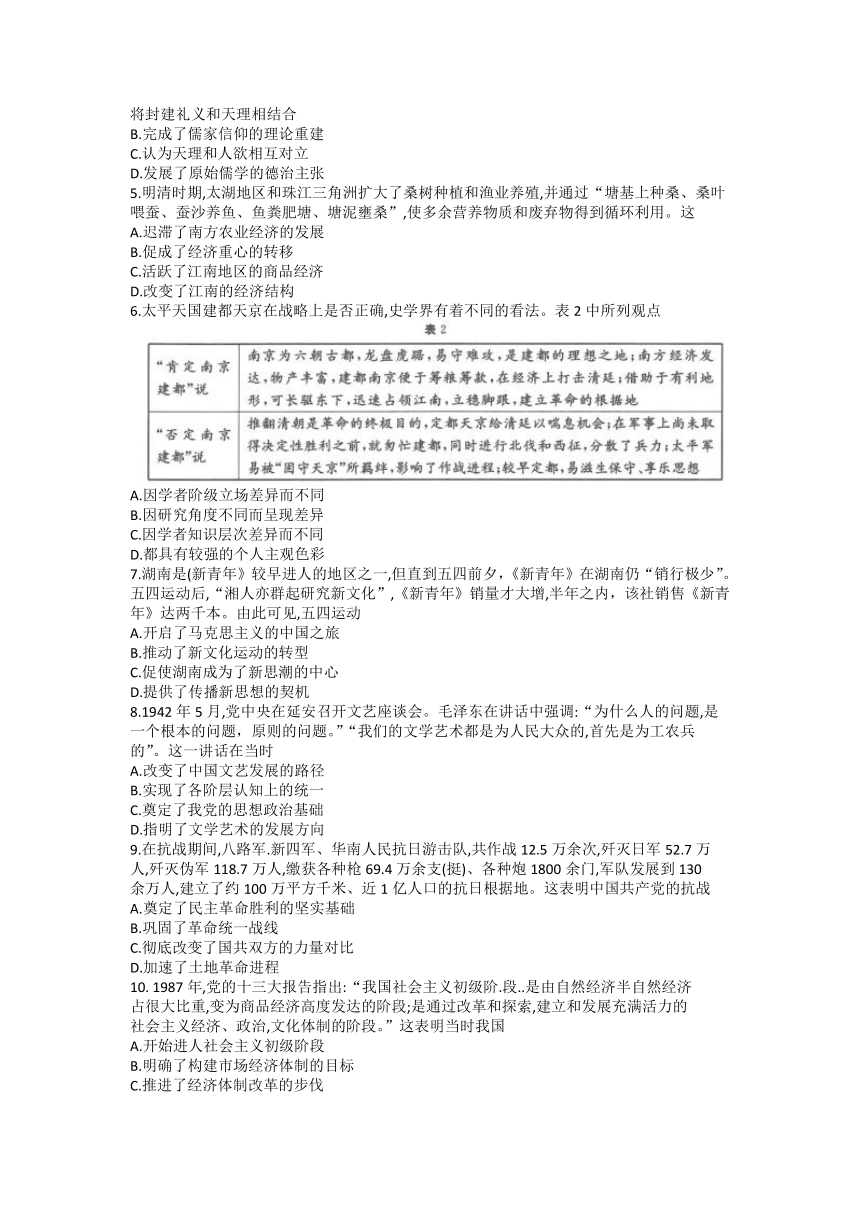

6.太平天国建都天京在战略上是否正确,史学界有着不同的看法。表2中所列观点

A.因学者阶级立场差异而不同

B.因研究角度不同而呈现差异

C.因学者知识层次差异而不同

D.都具有较强的个人主观色彩

7.湖南是(新青年》较早进人的地区之一,但直到五四前夕,《新青年》在湖南仍“销行极少”。

五四运动后,“湘人亦群起研究新文化”,《新青年》销量才大增,半年之内,该社销售《新青

年》达两千本。由此可见,五四运动

A.开启了马克思主义的中国之旅

B.推动了新文化运动的转型

C.促使湖南成为了新思潮的中心

D.提供了传播新思想的契机

8.1942年5月,党中央在延安召开文艺座谈会。毛泽东在讲话中强调:“为什么人的问题,是

一个根本的问题,原则的问题。”“我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵

的”。这一讲话在当时

A.改变了中国文艺发展的路径

B.实现了各阶层认知上的统一

C.奠定了我党的思想政治基础

D.指明了文学艺术的发展方向

9.在抗战期间,八路军.新四军、华南人民抗日游击队,共作战12.5万余次,歼灭日军52.7万

人,歼灭伪军118.7万人,缴获各种枪69.4万余支(挺)、各种炮1800余门,军队发展到130

余万人,建立了约100万平方千米、近1亿人口的抗日根据地。这表明中国共产党的抗战

A.奠定了民主革命胜利的坚实基础

B.巩固了革命统一战线

C.彻底改变了国共双方的力量对比

D.加速了土地革命进程

10.

1987年,党的十三大报告指出:“我国社会主义初级阶.段..是由自然经济半自然经济

占很大比重,变为商品经济高度发达的阶段;是通过改革和探索,建立和发展充满活力的

社会主义经济、政治,文化体制的阶段。”这表明当时我国

A.开始进人社会主义初级阶段

B.明确了构建市场经济体制的目标

C.推进了经济体制改革的步伐

D.彻底摆脱了计划经济体制的羁绊

11.苏格拉底的学生色诺芬借苏格拉底之口称,雅典公民大会中,漂洗工、补鞋匠、泥瓦匠、铁

匠、农人、商人以及贩夫走卒占大多数,他们掌握大会的风向,大肆嘲讽精英政治人物。

这可以用来说明,在古代雅典

A.野心家控制了更多权力

B.直接民主无法确保正义

C.民主政治制度趋于瓦解

D.公民大会性质出现异化

12.据研究,自1571年马尼拉大帆船航线开通后,大帆船从墨西哥的阿卡普尔科出发,经过马

里亚纳群岛或关岛后,再从圣贝纳迪诺海峡或苏里高海峡穿过菲律宾群岛进入马尼拉。在

最初的20年间,平均每年约有150吨白银运到东方。这一现象出现的主要原因是

A.世界市场体系的形成

B.蒸汽动力运输船只的广泛应用

C.世界贸易的较大发展

D.国际经济交流基本准则的确立

13.17世纪末,牛顿科学革命发生之后,人们发现了“人的理性的伟大”。牛顿认为基督不是

神,根据他的研究,他“发现"整个物质世界就是--个机械装置,各个天体之间都是靠引力

维系。据此可知,这一认识

A.推动了近代自然科学的产生

B.动摇了,上帝在人们心中的地位

C.冲击了天主教会的神学统治

D.奠定了近代天文学建立的基础

14.十月革命后,苏俄的讲习所、俱乐部、文学和教育组织等传播着各种与布尔什维克不同的

思想。这些人围绕着对十月革命的评价和苏维埃俄国的未来走向等问题,妄加评论。这

反映出当时苏俄

A.亟待构建新的意识形态

B.人民民主原则得到了落实

C.加快了民主法制化进程

D.完善了社会舆论监督机制

15.截至1933年底,美国公共工程署在华盛顿州雇佣的工人超过54000人,从事粉刷建筑、

修复道路、清理土地等工作。联邦紧急救济署还在北达科他州建造了约2300英里的道

路、114座水坝、60座桥梁以及23个公园等,提供了大量的就业机会。这表明当时美国

A.经济形势得到扭转

B.救济和振兴政策相结合

C.失业问题明显缓解

D.生产和建设的步伐加快

16.冷战结束以来发生的几次较大规模的战争都是由美国发动的,这是因为大国之间力量对

比严重失衡,缺乏足够的力量制约美国的霸权行径。俄罗斯前总理普里马科夫说:“单极

世界不能保证停止这种争斗,因为一个中心占优势,其他中心便无法立足。”由此可见,单

极世界

A.确立了美国在国际事务中的霸主地位

B.阻止了国际格局多极化的趋势

C.加剧了两极格局时期的国际紧张局势

D.妨碍了国际政治新秩序的构建

二、非选择题:共52分。第17~19题为必考题,考生都必须作答。第20~22题为选考题,

考生根据要求作答。

(一)必考题:共40分。

17.我国是栽培稻的起源地,水稻的传播对世界粮食安全做出了重大的贡献。阅读材料,完

成下列要求。(14

分)

材料一早在距今七千年前,我国长江下游地区已出现了

发达的稻作文化。黄河流域先

秦时代比今天温暖,宜种稻的下隰地较多。《史记.夏本记》《豳风●七月》《小雅.甫田》

《白华》周颂.丰年)等都有多地种植水稻的记载。先秦时代北方产稻地区比现在更广,

但种植面积却不大,在黄河流域的作物构成中,稻比不上栗的地位。稻和梁都是珍贵的

食品,稻大多是用来酿酒的。

——-摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二中国历史

上的大规模人口南迁,为稻米种植带来勃勃生机。跟随北方移民一起

南下的,还有他们先进的种植技术,这些技术与南方的湿润气候与丰厚土壤一拍即合,大

片蛮荒之地变成万顷良田。经过隋、唐、五代到宋朝的不断经营和开发,江南的稻米逐漸

成为维系国力的最重要因素。

——-摘编自文慧《稻米传奇》

材料三大约

3000年前开始,稻米从中国出发,向北传递到朝鲜,向南影响至越南,

2000

年前东传到了日本。中国稻米穿越崇山峻岭、漂洋过海,随后陆续传播到西亚、欧洲等

地,最终形成了日本学者渡部忠世所说的“稻米之路”。

——摘编自文慧《稻米传奇》

(1)结合材料一、二和所学知识,概括先秦时期稻作文化的特点,并简析隋唐到宋代江南

稻米广为种植的原因。(8

分)

(2)结合.上述材料和所学知识,分析“稻米之路"形成的作用。(6

分)

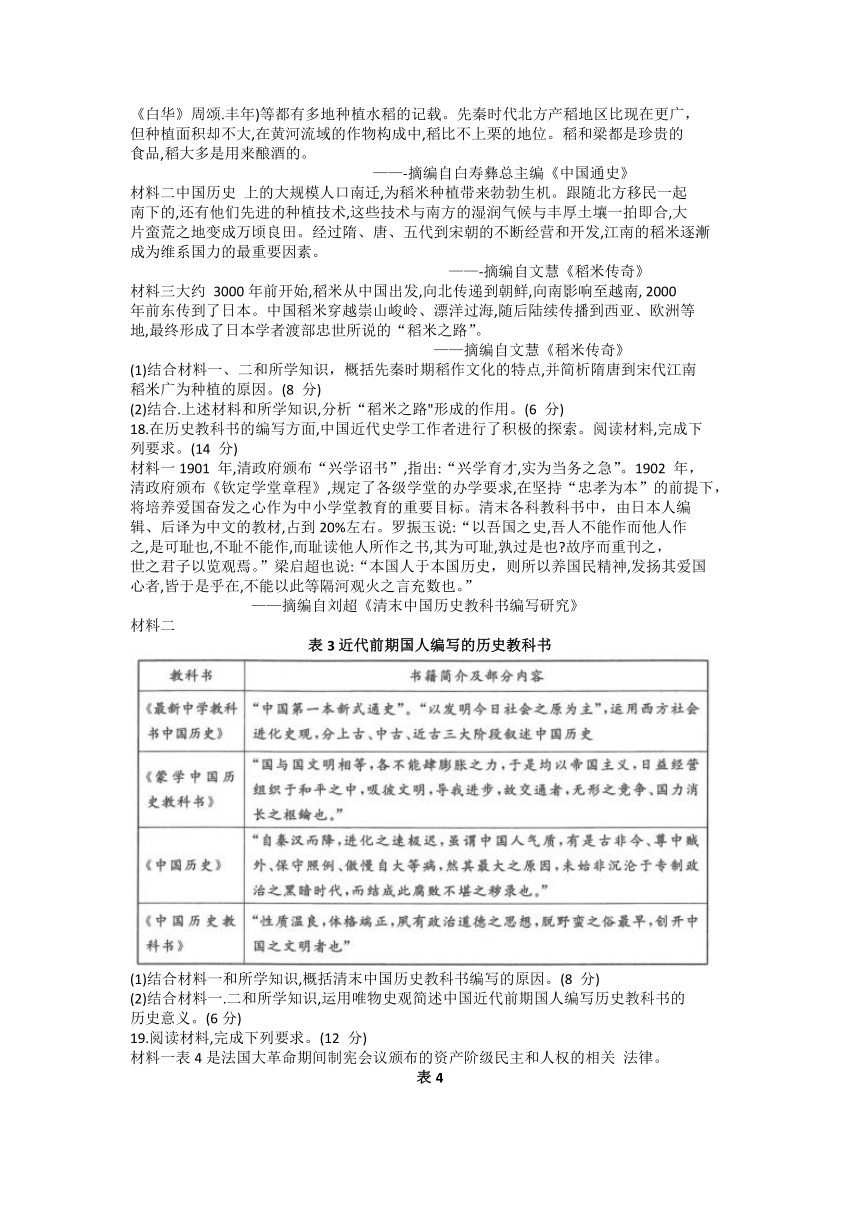

18.在历史教科书的编写方面,中国近代史学工作者进行了积极的探索。阅读材料,完成下

列要求。(14

分)

材料一1901

年,清政府颁布“兴学诏书”,指出:“兴学育才,实为当务之急”。1902

年,

清政府颁布《钦定学堂章程》,规定了各级学堂的办学要求,在坚持“忠孝为本”的前提下,

将培养爱国奋发之心作为中小学堂教育的重要目标。清末各科教科书中,由日本人编

辑、后译为中文的教材,占到20%左右。罗振玉说:“以吾国之史,吾人不能作而他人作

之,是可耻也,不耻不能作,而耻读他人所作之书,其为可耻,孰过是也?故序而重刊之,

世之君子以览观焉。”梁启超也说:“本国人于本国历史,则所以养国民精神,发扬其爱国

心者,皆于是乎在,不能以此等隔河观火之言充数也。”

——摘编自刘超《清末中国历史教科书编写研究》

材料二

表3近代前期国人编写的历史教科书

(1)结合材料一和所学知识,概括清末中国历史教科书编写的原因。(8

分)

(2)结合材料一.二和所学知识,运用唯物史观简述中国近代前期国人编写历史教科书的

历史意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12

分)

材料一表4是法国大革命期间制宪会议颁布的资产阶级民主和人权的相关

法律。

表4

材料二改革的另一个重要内容是放宽选举权的财产

资格限制,增加城乡选民人数,全

国选民约增加30万,由1831年的51万增加到81万,约占全国成年人口的8%,工商业

资产阶级的代表进入了议会,从土地贵族手里争到了部分政治统治权。

——摘编自王觉非《近代英国史》

材料三杰克逊总统实行强迫印第安人西迁的政策....印第安人在迁徙中约减少

了1/3

的人口。美国的大陆扩张是建立在印第安人的坟场上的。

——-摘编自杨生茂、陆镜生《美国史新编》

根据上述材料并结合所学世界近代史知识,评析资产阶级的人权和民主。(要求观点明

确、史论结合、表述清晰,不能重复材料)

(二)选考题:共12分。请考生从3道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第-题计分。

20.

[选修1:历史上重大改革回眸]阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12

分)

材料

从1949

年到1956年,我国建立了社会主义国家政权,而此时党的干部数量十分

有限。为此,党有计划地大量挑选优秀产业工人、学生、旧知识分子、农民和解放军中的

优秀分子,通过训练改造,提高其政治、文化和业务素质,并将其分配到相应的工作岗位

上去。同时,党破除干部选拔任用中的错误认识,依照德才兼备的原则,大胆提拔使用新

生力量。此外,我党还注意选拔任用非党干部、妇女干部和少数民族干部,这一时期,县

以上各级领导干部中,妇女干部、少数民族干部和非党干部比重都有所提高。随着社会的

发展进步,党政干部选拔任用管理体制不断理顺.制度体系不断完善、工作机制不断优化。

——摘编自郝玉明《党政干部选拔任用70年:制度演进与改革成效》

(1)简析新中国建立后到1956年,我国干部选拔任用改革的原因和特点。(8分)

(2)分析新中国建立后到1956年,我国干部选拔任用改革的意义。(4

分)

21.

[选修3:20世纪的战争与和平]阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12

分)

材料1973

年,美国尼克松政府推出“欧洲年”计划,建议美国和西欧拟订新的大西洋宪

章,陈述共同的目标;在防务、贸易和东西方关系上协调各自的政策;旨在利用军事优势

和外交手段消弭欧洲一体化可能对自身霸权构成的威胁。在推行该计划的过程中,基辛

格企图利用“联系”原则与英美“特殊关系”迫使欧共体就范。但事与愿违,来自美国的外

在挑战反而激活了欧洲的政治一体化进程,后者据理力争,第一次“用一个声音讲话”,对

美国的计划进行了大力抵制。虽然在英国的斡旋下,美欧原本有望在实施“欧洲年”计划

上达成妥协,但第四次中东战争与能源危机的爆发深化了美欧矛盾,并使“欧洲年”计划

变成“一纸难以兑现的账单”。

——摘编自梁军《“从未有过的年代”:基辛格“欧洲年”计划中的美英外交考察》

(1)概括20世纪70年代“欧洲年”计划中美国对欧关系的特点,并分析该计划出台的原因。

(8分)

(2)评价美国政府推行的“欧洲年”计划。(4分)

22.

[选修4:中外历史人物评说]阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12

分)

材料苏天爵(1294-1352

年),真定(今河北正定)人,元代著名政治家、文学家、史学

家。其父亲以吏起家,重视对子女的教育。苏天爵自幼博览群书,史学、文学功底深厚。

1331年,苏天爵首次任监察官,奉命到湖北道虑囚,重新审查狱中囚犯的罪状。他行程

数千里,复审狱囚达数百人之多,经过他的认真复查,数百起错案、冤案得以纠正。1332

年,苏天爵任中央御史台监察御史。他上疏奏章多达45本,直陈官场淫靡之气和腐敗现

象,弹助罢免了包括皇亲国威在内的5个贪赃枉法的昏官庸吏。在此期间,苏天爵还选

拔任用了109名品学兼优的人,但并没有给自己的儿子和其他亲属谋取官职。苏天爵曾

先后两次出任肃政廉访使,经过他的努力,安徽、山东一带社会稳定,“宪纲大振,一道肃

然”。苏天爵因其为官清廉,秉公执法而被称为“包公第二”“元代青天”。

——摘编自杨慧玲《苏天爵:“元代包公”青史留名》

(1)简述苏天爵政绩斐然的条件。(6分)

(2)简评苏天爵的政绩。(6

分)

历史试卷

2021.

8

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名.准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡.上对应题目的答案标号涂黑。如

需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡--并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项

符合题目要求。

1.《仪礼.乡饮酒礼》记录了周代乡人以时聚会宴饮的礼仪:宾席要设于窗前,面向南,而主

人席设于阼阶上,面向西。众宾皆独坐,设席有主次之分,身份地位不同的人席位不能连

接。这些规定

A.受到了儒家思想的影响

B.强化了统治的神权色彩

C.遵循了严格的等级秩序

D.体现了理想化政治诉求

2.算筹是中国古代记数和计算的工具。制作材料有的使用特制的小竹棍,也有用木、骨、铁

等材料,《汉书)载:“其算用竹,径一-分,长六寸.”1971年8月陕西千阳西汉墓出土了一套

骨质算筹(如下图),其形制与《汉书)记载基本相符。这表明

A.筹算计数法侧重分析推理

B.考古能够完整还原历史真实

C.中国古代算筹发端于汉代

D.文字史料可与考古相互印证

3.621年,李世民创办了文学馆,搜罗贤才。馆中既有以诗赋文章名世的虞世南,褚亮,许敬

宗等,又有以经史学问著称的孔颖达、陆德明、姚思廉等,还包括了极富政治军事才干的房

玄龄、杜如晦、杜淹等人。李世民此举

A.抑制了前代门阀势力的扩张

B.奠定了贞观治世的人才基础

C.开启了不拘一格的用人机制

D.实现了唐代政权的和平转移

4.表1是宋代理学家的言论。由此可知,他们

A.将封建礼义和天理相结合

B.完成了儒家信仰的理论重建

C.认为天理和人欲相互对立

D.发展了原始儒学的德治主张

5.明清时期,太湖地区和珠江三角洲扩大了桑树种植和渔业养殖,并通过“塘基上种桑、桑叶

喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”,使多余营养物质和废弃物得到循环利用。这

A.迟滞了南方农业经济的发展

B.促成了经济重心的转移

C.活跃了江南地区的商品经济

D.改变了江南的经济结构

6.太平天国建都天京在战略上是否正确,史学界有着不同的看法。表2中所列观点

A.因学者阶级立场差异而不同

B.因研究角度不同而呈现差异

C.因学者知识层次差异而不同

D.都具有较强的个人主观色彩

7.湖南是(新青年》较早进人的地区之一,但直到五四前夕,《新青年》在湖南仍“销行极少”。

五四运动后,“湘人亦群起研究新文化”,《新青年》销量才大增,半年之内,该社销售《新青

年》达两千本。由此可见,五四运动

A.开启了马克思主义的中国之旅

B.推动了新文化运动的转型

C.促使湖南成为了新思潮的中心

D.提供了传播新思想的契机

8.1942年5月,党中央在延安召开文艺座谈会。毛泽东在讲话中强调:“为什么人的问题,是

一个根本的问题,原则的问题。”“我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵

的”。这一讲话在当时

A.改变了中国文艺发展的路径

B.实现了各阶层认知上的统一

C.奠定了我党的思想政治基础

D.指明了文学艺术的发展方向

9.在抗战期间,八路军.新四军、华南人民抗日游击队,共作战12.5万余次,歼灭日军52.7万

人,歼灭伪军118.7万人,缴获各种枪69.4万余支(挺)、各种炮1800余门,军队发展到130

余万人,建立了约100万平方千米、近1亿人口的抗日根据地。这表明中国共产党的抗战

A.奠定了民主革命胜利的坚实基础

B.巩固了革命统一战线

C.彻底改变了国共双方的力量对比

D.加速了土地革命进程

10.

1987年,党的十三大报告指出:“我国社会主义初级阶.段..是由自然经济半自然经济

占很大比重,变为商品经济高度发达的阶段;是通过改革和探索,建立和发展充满活力的

社会主义经济、政治,文化体制的阶段。”这表明当时我国

A.开始进人社会主义初级阶段

B.明确了构建市场经济体制的目标

C.推进了经济体制改革的步伐

D.彻底摆脱了计划经济体制的羁绊

11.苏格拉底的学生色诺芬借苏格拉底之口称,雅典公民大会中,漂洗工、补鞋匠、泥瓦匠、铁

匠、农人、商人以及贩夫走卒占大多数,他们掌握大会的风向,大肆嘲讽精英政治人物。

这可以用来说明,在古代雅典

A.野心家控制了更多权力

B.直接民主无法确保正义

C.民主政治制度趋于瓦解

D.公民大会性质出现异化

12.据研究,自1571年马尼拉大帆船航线开通后,大帆船从墨西哥的阿卡普尔科出发,经过马

里亚纳群岛或关岛后,再从圣贝纳迪诺海峡或苏里高海峡穿过菲律宾群岛进入马尼拉。在

最初的20年间,平均每年约有150吨白银运到东方。这一现象出现的主要原因是

A.世界市场体系的形成

B.蒸汽动力运输船只的广泛应用

C.世界贸易的较大发展

D.国际经济交流基本准则的确立

13.17世纪末,牛顿科学革命发生之后,人们发现了“人的理性的伟大”。牛顿认为基督不是

神,根据他的研究,他“发现"整个物质世界就是--个机械装置,各个天体之间都是靠引力

维系。据此可知,这一认识

A.推动了近代自然科学的产生

B.动摇了,上帝在人们心中的地位

C.冲击了天主教会的神学统治

D.奠定了近代天文学建立的基础

14.十月革命后,苏俄的讲习所、俱乐部、文学和教育组织等传播着各种与布尔什维克不同的

思想。这些人围绕着对十月革命的评价和苏维埃俄国的未来走向等问题,妄加评论。这

反映出当时苏俄

A.亟待构建新的意识形态

B.人民民主原则得到了落实

C.加快了民主法制化进程

D.完善了社会舆论监督机制

15.截至1933年底,美国公共工程署在华盛顿州雇佣的工人超过54000人,从事粉刷建筑、

修复道路、清理土地等工作。联邦紧急救济署还在北达科他州建造了约2300英里的道

路、114座水坝、60座桥梁以及23个公园等,提供了大量的就业机会。这表明当时美国

A.经济形势得到扭转

B.救济和振兴政策相结合

C.失业问题明显缓解

D.生产和建设的步伐加快

16.冷战结束以来发生的几次较大规模的战争都是由美国发动的,这是因为大国之间力量对

比严重失衡,缺乏足够的力量制约美国的霸权行径。俄罗斯前总理普里马科夫说:“单极

世界不能保证停止这种争斗,因为一个中心占优势,其他中心便无法立足。”由此可见,单

极世界

A.确立了美国在国际事务中的霸主地位

B.阻止了国际格局多极化的趋势

C.加剧了两极格局时期的国际紧张局势

D.妨碍了国际政治新秩序的构建

二、非选择题:共52分。第17~19题为必考题,考生都必须作答。第20~22题为选考题,

考生根据要求作答。

(一)必考题:共40分。

17.我国是栽培稻的起源地,水稻的传播对世界粮食安全做出了重大的贡献。阅读材料,完

成下列要求。(14

分)

材料一早在距今七千年前,我国长江下游地区已出现了

发达的稻作文化。黄河流域先

秦时代比今天温暖,宜种稻的下隰地较多。《史记.夏本记》《豳风●七月》《小雅.甫田》

《白华》周颂.丰年)等都有多地种植水稻的记载。先秦时代北方产稻地区比现在更广,

但种植面积却不大,在黄河流域的作物构成中,稻比不上栗的地位。稻和梁都是珍贵的

食品,稻大多是用来酿酒的。

——-摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二中国历史

上的大规模人口南迁,为稻米种植带来勃勃生机。跟随北方移民一起

南下的,还有他们先进的种植技术,这些技术与南方的湿润气候与丰厚土壤一拍即合,大

片蛮荒之地变成万顷良田。经过隋、唐、五代到宋朝的不断经营和开发,江南的稻米逐漸

成为维系国力的最重要因素。

——-摘编自文慧《稻米传奇》

材料三大约

3000年前开始,稻米从中国出发,向北传递到朝鲜,向南影响至越南,

2000

年前东传到了日本。中国稻米穿越崇山峻岭、漂洋过海,随后陆续传播到西亚、欧洲等

地,最终形成了日本学者渡部忠世所说的“稻米之路”。

——摘编自文慧《稻米传奇》

(1)结合材料一、二和所学知识,概括先秦时期稻作文化的特点,并简析隋唐到宋代江南

稻米广为种植的原因。(8

分)

(2)结合.上述材料和所学知识,分析“稻米之路"形成的作用。(6

分)

18.在历史教科书的编写方面,中国近代史学工作者进行了积极的探索。阅读材料,完成下

列要求。(14

分)

材料一1901

年,清政府颁布“兴学诏书”,指出:“兴学育才,实为当务之急”。1902

年,

清政府颁布《钦定学堂章程》,规定了各级学堂的办学要求,在坚持“忠孝为本”的前提下,

将培养爱国奋发之心作为中小学堂教育的重要目标。清末各科教科书中,由日本人编

辑、后译为中文的教材,占到20%左右。罗振玉说:“以吾国之史,吾人不能作而他人作

之,是可耻也,不耻不能作,而耻读他人所作之书,其为可耻,孰过是也?故序而重刊之,

世之君子以览观焉。”梁启超也说:“本国人于本国历史,则所以养国民精神,发扬其爱国

心者,皆于是乎在,不能以此等隔河观火之言充数也。”

——摘编自刘超《清末中国历史教科书编写研究》

材料二

表3近代前期国人编写的历史教科书

(1)结合材料一和所学知识,概括清末中国历史教科书编写的原因。(8

分)

(2)结合材料一.二和所学知识,运用唯物史观简述中国近代前期国人编写历史教科书的

历史意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12

分)

材料一表4是法国大革命期间制宪会议颁布的资产阶级民主和人权的相关

法律。

表4

材料二改革的另一个重要内容是放宽选举权的财产

资格限制,增加城乡选民人数,全

国选民约增加30万,由1831年的51万增加到81万,约占全国成年人口的8%,工商业

资产阶级的代表进入了议会,从土地贵族手里争到了部分政治统治权。

——摘编自王觉非《近代英国史》

材料三杰克逊总统实行强迫印第安人西迁的政策....印第安人在迁徙中约减少

了1/3

的人口。美国的大陆扩张是建立在印第安人的坟场上的。

——-摘编自杨生茂、陆镜生《美国史新编》

根据上述材料并结合所学世界近代史知识,评析资产阶级的人权和民主。(要求观点明

确、史论结合、表述清晰,不能重复材料)

(二)选考题:共12分。请考生从3道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第-题计分。

20.

[选修1:历史上重大改革回眸]阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12

分)

材料

从1949

年到1956年,我国建立了社会主义国家政权,而此时党的干部数量十分

有限。为此,党有计划地大量挑选优秀产业工人、学生、旧知识分子、农民和解放军中的

优秀分子,通过训练改造,提高其政治、文化和业务素质,并将其分配到相应的工作岗位

上去。同时,党破除干部选拔任用中的错误认识,依照德才兼备的原则,大胆提拔使用新

生力量。此外,我党还注意选拔任用非党干部、妇女干部和少数民族干部,这一时期,县

以上各级领导干部中,妇女干部、少数民族干部和非党干部比重都有所提高。随着社会的

发展进步,党政干部选拔任用管理体制不断理顺.制度体系不断完善、工作机制不断优化。

——摘编自郝玉明《党政干部选拔任用70年:制度演进与改革成效》

(1)简析新中国建立后到1956年,我国干部选拔任用改革的原因和特点。(8分)

(2)分析新中国建立后到1956年,我国干部选拔任用改革的意义。(4

分)

21.

[选修3:20世纪的战争与和平]阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12

分)

材料1973

年,美国尼克松政府推出“欧洲年”计划,建议美国和西欧拟订新的大西洋宪

章,陈述共同的目标;在防务、贸易和东西方关系上协调各自的政策;旨在利用军事优势

和外交手段消弭欧洲一体化可能对自身霸权构成的威胁。在推行该计划的过程中,基辛

格企图利用“联系”原则与英美“特殊关系”迫使欧共体就范。但事与愿违,来自美国的外

在挑战反而激活了欧洲的政治一体化进程,后者据理力争,第一次“用一个声音讲话”,对

美国的计划进行了大力抵制。虽然在英国的斡旋下,美欧原本有望在实施“欧洲年”计划

上达成妥协,但第四次中东战争与能源危机的爆发深化了美欧矛盾,并使“欧洲年”计划

变成“一纸难以兑现的账单”。

——摘编自梁军《“从未有过的年代”:基辛格“欧洲年”计划中的美英外交考察》

(1)概括20世纪70年代“欧洲年”计划中美国对欧关系的特点,并分析该计划出台的原因。

(8分)

(2)评价美国政府推行的“欧洲年”计划。(4分)

22.

[选修4:中外历史人物评说]阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12

分)

材料苏天爵(1294-1352

年),真定(今河北正定)人,元代著名政治家、文学家、史学

家。其父亲以吏起家,重视对子女的教育。苏天爵自幼博览群书,史学、文学功底深厚。

1331年,苏天爵首次任监察官,奉命到湖北道虑囚,重新审查狱中囚犯的罪状。他行程

数千里,复审狱囚达数百人之多,经过他的认真复查,数百起错案、冤案得以纠正。1332

年,苏天爵任中央御史台监察御史。他上疏奏章多达45本,直陈官场淫靡之气和腐敗现

象,弹助罢免了包括皇亲国威在内的5个贪赃枉法的昏官庸吏。在此期间,苏天爵还选

拔任用了109名品学兼优的人,但并没有给自己的儿子和其他亲属谋取官职。苏天爵曾

先后两次出任肃政廉访使,经过他的努力,安徽、山东一带社会稳定,“宪纲大振,一道肃

然”。苏天爵因其为官清廉,秉公执法而被称为“包公第二”“元代青天”。

——摘编自杨慧玲《苏天爵:“元代包公”青史留名》

(1)简述苏天爵政绩斐然的条件。(6分)

(2)简评苏天爵的政绩。(6

分)

同课章节目录