2020-2021年重庆市高一(上)第一次月考语文试卷(word版含答案)

文档属性

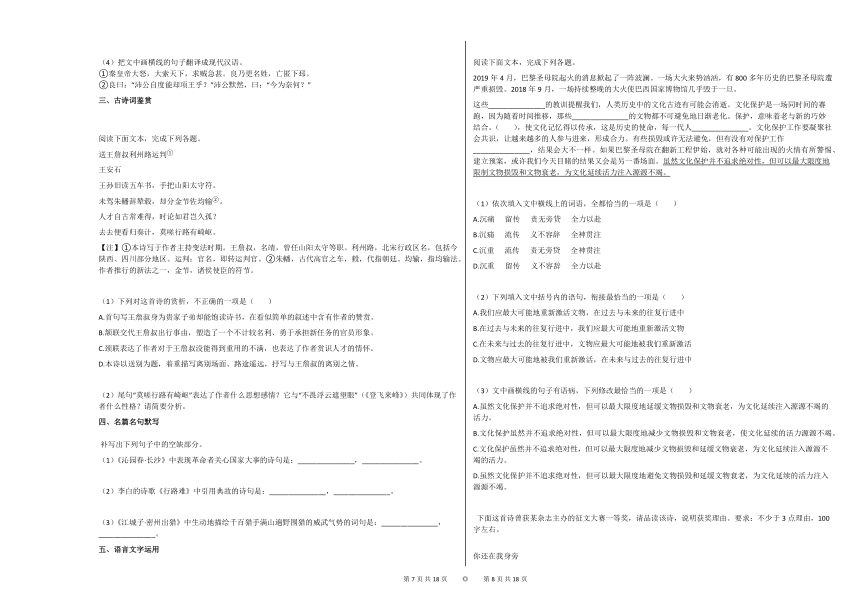

| 名称 | 2020-2021年重庆市高一(上)第一次月考语文试卷(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-29 12:48:39 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021年重庆市高一(上)第一次月考语文试卷

一、现代文阅读

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

一部好的文学作品就像一幅好的画一样,可以在不同的人性空间里适应不同的环境,给人以新的领悟和新的启发。一般来讲,艺术作品的创作,主观性很强。作者希望它能影响人,或者希望这个小说使人性发生变化。一旦预设了这个立场,在搜集资料和观察人性的过程中,就会特别选择自己想要的东西,不需要的就故意排除。只要有预设立场,对人性的观察面一定是比较窄的。曹雪芹在写《红楼梦》时,是没有预设立场的,所以《红楼梦》才会成为伟大的作品。

什么叫爱?给对方最大的思考和选择的自由才是真正的爱。《红楼梦》在现代仍然能产生这么大的作用,因为它所体现的爱是真正宽广意义上的爱。在作者笔下,人性是复杂的,它有时候会堕落,有时候会有各种自己控制不住的欲望。面对人性的这种复杂,他觉得这些向下堕落的人性跟所谓向上的、求好的人性是互动的,必须全部加以描绘,使读者在看《红楼梦》的时候能够有自己的选择。

《红楼梦》是很多人愿意反复看的一本书,因为你的人生会因它而得到启发,获得成长,而作者从来没有很权威地告诉你应该如何生活。

我们可以把读者分成两种。一种是比较简单的读者,他认为,读了一本书以后自己就可以变好。那种所谓格言式的或者道德教训方面的书,也许会对他有帮助。第二种读者则认为,人类在人性方面的摸索与思考是一个非常复杂的过程,读书会从中发现人性的复杂。

如果你是第二种读者,你在读了《红楼梦》第九回以后就会思考,如果你面对这样的一个课堂,如果你是一个老师,你会怎么办?你也许会大骂他们一顿,说他们不守规矩之类的:然而你也可以借此了解你不在的时候学生的样子。这中间有一种互动的关系。

我在读《红楼梦》时常常提醒自己,小说里的每一个人都是我身体里的一部分,我身上有贾政的部分,也有贾瑞的部分。我不觉得我是在外面观察这些人物,或者赞美、批判他们。

好的文学会让你觉得每一个人物都是你自己。你会思考应该怎么去调整自己个性里的这些部分。我以前常常会有那么几天,总想骂学生,就像贾政一样。有一天读了《红楼梦》,恍然大悟,自己怎么变成贾政了?之后就变得好一点。好的文学能提醒读者,所以我不觉得文学作品一定要认同最美最好的那个角色,有时候是去发现自己是不是也有一点贾政,有一点薛蟠,我觉得这是一个快乐的事,你会发现自己身上充满人性的弱点,而人性本来就有弱点。这个小说的精彩是真正让我们看到人性的宽广。

我希望能够跟大家探讨,怎么样把自己慢慢放进《红楼梦》当中,去真正地理解人性并因此获得成长。人性有很多方面,并没有好坏的区别,我读《红楼梦》的时候真的不敢说谁是好人、谁是坏人。

(选自《蒋勋说红楼梦》,有删改)

(1)下列对本文主旨的概括,正确的一项是(?

?

?

?

)

A.《红楼梦》在不同的人性空间里适应了不同的环境,给人以新的领悟和启发,所以它是一部好的文学作品。

B.《红楼梦》是一部伟大的作品,因为曹雪芹在写《红楼梦》时,没有预设立场,它对人性的观察面是比较宽的。

C.阅读文学作品必须做第二种读者,知道人类在人性方面的摸索与思考是一个非常复杂的过程,才能在读书中发现人性的复杂。

D.阅读《红楼梦》,要知道人性有很多方面,并没有好坏的区别,要把自己慢慢放进去,去真正理解人性并因此获得成长。

(2)下列选项中,不属于“把自己慢慢放入《红楼梦》”的做法的一项是(?

?

?

?

)

A.审视作品人物,对其进行赞美或批判,真正了解人性,从最美最好的那个角色身上获得帮助和成长。

B.认识到小说里的每个人都是“我”身体里的一部分,“我”的身上可能有贾政的部分,也可能有薛蟠的部分。

C.《红楼梦》第九回,会引发“如果我是老师……”这样的思考,使自己走进作品中的情境,或者借助作品了解现实。

D.读了《红楼梦》,突然发现自己怎么变成整天骂人的贾政了,之后就会调整自己,善待他人。

(3)下列表述,符合原文内容的一项是(?

?

?

?

)

A.把爱作为权威的借口,这不是真正的爱;曹雪芹则给予笔下人物真正的爱,即给对方最大的思考和选择的自由。

B.很多人愿意反复看《红楼梦》,因为它能够引导人们认识到那些堕落的人性跟所谓求好的人性是互动的。

C.《红楼梦》会让你觉得每一个人物都是你自己,因为作者在搜集资料和观察人性时,不是有意选择自己想要的东西的。

D.一种读者希望自己读了一本书就会变好,这类书不是文学书;另一种读者通过读书发现人性的复杂,这类书是文学书。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

材料一:

“新乡贤”文化建设以其深厚的历史传承和创新性的当代建构,成为社会主义核心价值观引领下的时代诉求。

在今天的“城乡一体化发展”战略进程中,“新乡贤”的时代角色十分突出。他们很多人出身于乡村,成就于城市;成长于乡土,弄潮于商海,在乡村与城市的内在关联上,具有天然独特的优势。在现代化进程的趋势中,从基层乡土去看中国社会或文化的重建问题,是怎样把现代知识输入中国经济中最基本的生产基地乡村里去。作为输入现代知识必须的人这一媒介,“新乡贤”的社会建构,具有尝试破解百年中国乡村社会发展困境的珍贵价值。

传统中国文化深植于乡土之中,人和地在乡土社会中有着感情的联系,有着一种桑梓情谊——落叶归根的有机循环中所培养出的精神。在中国家族、乡土文化传承中,具有深厚的根系和广阔的脉系。乡土文化的有机循环,一如费孝通先生所言:“从农民一朝的拾粪起,到万里关山运柩回乡止,那一套所系维着的人地关联,支持着这历久未衰的中国文化。”“新乡贤”文化建设无疑秉承和凸现着这一传统文化的底色。

(摘编自王先明《“新乡贤”的历史传承与当代建构》)

材料二:

城镇化已经变成了一个滋味复杂的命题,近20年以来,它陆续将诸多治理困境呈现给了转型中的中国。在这当中,乡村空心化、乡村文化断裂、农村社会治理失效尤其令人忧心。人们的普遍感受是,中国乡村已经被一路高歌猛进的城镇化抛在了身后,正气喘吁吁地奔跑在它狭长的影子中。

稍微盘点一下就会发现,近年来以城镇化为关键词的农村报道少见正面的消息,浙江上虞“乡贤文化”确实是难得的例外。在这里,公共服务普及、基层民主建设与乡土文化的延续、公序良俗的形成有机地结合到了一起。一个兼具乡土性与现代性,既存续了人文精神,也展现了现代公共治理规律的新型乡村模式,呈现在人们眼前。

乡土社会是最能体现中国传统文化特征的地方,也是中国现代转型中最艰难的部分。费孝通先生曾言,“从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊”,现代社会是法理社会,乡土社会是礼俗社会;现代社会崇尚契约精神,乡土社会通行伦理规矩,简单嫁接与拿来主义在这里是行不通的。成功的乡土社会治理,需要礼乐政刑综合为治,需要从现代公共治理和传统人文精神中找到双重支点。

上虞的“乡贤文化”,正是对这两个方面的有机结合。乡贤是从乡村走出去的精英,他们回乡安度晚年,不仅能以自己的经验、学识、专长、技艺支援新农村建设,还能以自身的文化道德力量教化乡民、泽被故土。他们既了解乡土文化心理,又熟谙现代社会规则,既经历过传统文化熏陶,又具备了现代人文精神。他们离乡与返乡的过程,正是在文化意义上打通乡土社会与现代社会的过程,而他们返乡支援农村建设的过程,也是乡土社会启蒙和转型的过程。

因此,对乡村治理而言,发挥乡贤作用、培育乡贤文化要会用劲、用巧劲。上虞的做法有其地域特色,是地方政府有效探索的成果,但其所体现的“方法论”,当是中国乡土社会转型和城镇化的必然选择。它以自身的成功再次重申了两个判断:一、中国传统文化能够为现代社会治理提供智慧,二、中国社会必须以自身文化为基点完成现代转型。今天我们所致力于探索的“治理体系与治理能力的现代化”,需要以这两个判断为前提。

招商引资不算难,打造特色经济不算难,将某一地的

GDP

提升到某一数字也不难。对于城镇化中的乡村,最难的是继承和重塑乡土文化,重新找到自身角色,搭建一个“法情允谐”的基层治理构架,找到公共治理规则与传统礼俗的最佳平衡点。上虞的“乡贤回乡”提供了一个很好的样板,也为乡村治理命题设置了一个讨论层次,应该有更多的探索在这个层面上进行。

(摘编自《浙江“乡贤文化”与乡村治理的采访和思考》)

材料三:

“乡贤文化”要“新”在与核心价值观的契合上。“乡贤”,过去多指有文化、有识见又善行乡邻的贤达之人。有史以来,乡贤就是维系中国乡村运转的重要力量,乡贤文化作为管理文化在中国乡土的一种表现形式,所以绵延不绝,显然有其相当的存在价值与现实意义。然而,也应看到,我们现在涵育的“乡贤文化”,其主体不仅有别于旧时代乡贤,而且文化内涵既应传承过去见贤思齐、崇德向善的重要要素,更应有着契合并促进社会主义核心价值观的鲜明指向。况且,并不仅仅是有文化、能说会道的就是“新乡贤”,根本是要紧密联系乡村实际,围绕核心价值观在农民群众中的确立与弘扬来干事情、做贡献。明乎此,“新乡贤”才具有适应时代需求的新目标,“乡贤文化”的涵育才能保障社会主义特质的新方向。

“新乡贤”的确立成长与“新乡贤文化”的培育涵养,并非一蹴而就,既需要在火热的新农村建设中锻炼提高,更需要在核心价值观的落细、落小,落实上构建养护,还需要以乡情、乡愁为纽带,吸引和凝聚社会贤达反哺桑梓、造福乡里,扶持“新乡贤”,推介发展“新乡贤文化”。

(摘编自姬建民《涵育“乡贤文化”贵在其“新”》)

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(????????)

A.近年来农村在城镇化进程中出现了很多负面报道,是因为没有充分发挥乡贤的作用造成的。

B.材料二在实践中为材料一提供了一个很好的样板,这一样板虽然可能具有个性特点,但也反映了一些共性问题。

C.材料三对乡贤进行了符合时代价值观的定义,这里的“新乡贤”和材料一、二中“乡贤”的含义相同。

D.“新乡贤文化”建设需要以中国乡土文化为底色,也需要以社会主义核心价值观的不断创新为引领。

(2)根据上述材料,下列说法不正确的一项是(????????)

A.想要破解百年中国乡村社会发展困境,需要大力发展经济,也需要培育更多“新乡贤”重建乡村。

B.只有落实好浙江上虞做法重申的两个判断,才能做到中国乡土社会治理体系与治理能力的现代化。

C.我国城镇化让人们滋味复杂,是因为城镇化给农村带来了许多治理困境,更因为其取得一些成绩。

D.“新乡贤”的确立成长与“新乡贤文化”的培育涵养需要多方发力、多点突破,不能急功近利。

(3)新乡贤相比旧时代乡贤应具有哪些特点?请结合材料谈谈你的看法。

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

一粒剩饭的佛缘

吕啸天

梅城北山云峰寺新来了一位年轻的僧人了同。中午用餐的时候,了同对着一钵清淡的斋饭感到难以下咽,勉强吃了几口就回寮房睡觉去了。了同生在一个富裕之家,父亲是一位商人,因与生意伙伴反目成仇遭到算计,被告到官府,万贯家财一夜之间化为乌有。父母遭受如此打击一病不起。成了孤儿的了同走投无路,不得不皈依佛门,但是富家子弟的习性一时无法改变。

当天用晚膳的时候,了同见到装进他僧钵里的竟是中午只吃了几口的剩饭,心里很生气,就责问负责膳食的师兄了容:“你把剩饭倒给我,是不是见我是新来的,好欺侮?”

看着师弟没有因为浪费粮食感到羞耻,反而理直气壮的样子,了容也有了怒气:“这规矩是师傅定的,你若不满,你找师傅理论去啊。”

了同闻言当下就朝方丈室跑去,但是只走了几步,想到师傅云源大师那威严的样子,心里不禁有些害怕,不得不回到斋堂,端起那大半钵剩饭硬着头皮吃了下去。吃那钵斋饭,了同用了半炷香的工夫,他认为这是自出娘胎二十年以来最难吃的一顿饭。

第二天又到用膳的时候,了同端着一钵斋饭,勉强吃了一半,另一半无论如何也吃不下了。但是僧人用餐要求一粒不剩全部吃完,整个斋堂不设放置剩饭剩菜的器皿。于是了同悄悄溜了出来,想把剩饭偷偷倒到门外的一条水沟里。

“能吃的饭,怎能倒掉?”了同听到身后传来一声呐喊,回过头来一看,不由大惊失色,说话的竟是住持云源大师。

“一粥一饭,普度天下苍生。一粥一饭,当视为万物之源。”跟在了同身后的住持云源大师手里托着一只空钵,一脸威严地对了同说,“把剩下的斋饭全倒进这个空钵之中。”了同不知师傅的用意,但是见到他一脸威严,不敢多问,只得把半钵饭倒进师傅手中的钵里。此后一连几天,每次见了同有吃不完的饭菜准备倒掉时,云源大师都会让他把剩饭倒进一只空钵里。

一晃过了一个月,了同慢慢适应了寺庙里的生活,但是始终觉得寺里的斋饭做得清淡寡味。这一天,他用完餐,等到斋堂里只剩下师兄了容一人在打扫卫生,于是提出能不能把饭菜做得可口一些,还说道:“师兄,你不把饭菜做得好一些,我还会继续剩饭的。”话音刚落,了容猛地把一张凳子狠狠地掇在地上,一脸涨红道:“你可知道,你每顿那些吃不完的饭菜倒进了师傅的钵里,就成了师傅的饭食。”

了同一听吓得大惊失色,连声道:“不,不会的。”

了容道:“自你上山一个月来,师傅已经没有在斋堂挂过单,就以你的半钵剩饭为食。”

罪过!了同感到羞愧难当,他来到师傅的禅房一下跪倒,请师傅宽恕他的不敬。

云源大师威严的脸上有了笑容,扶起了同给他讲了一件往事。

三十年前,出生于官宦之家的云源大师遭政敌陷害被朝廷灭族。他逃了出来,来到寺里。与了同最初出家的日子一样,他觉得寺里的饭菜难以下咽,吃不完的就倒进水沟里。住持没有责罚他,暗中把倒掉的剩饭捞起来,洗干净后晒成米粒,装进一个坛子,半年间装满了一大坛。当年冬天,北山下起了五十年不遇的暴雪。进出山门的道路被封住了。寺庙里储存的粮食吃光了,包括住持在内的三个人面临着被饿死的威胁。住持把那坛米粒取了出来,每天取一把熬成米粥,就是凭着这坛米粒撑了十几天,使寺里三人免了一场灭顶之灾。

“一花一世界,粒米藏乾坤。”云源大师长叹一声道,“饱食当念饥饿之窘,时时要惜一粥一饭。”

了同一夜之间开悟,他辞别师傅,手托僧钵下山化缘。所到之处,只求施给剩饭。北山周边居民见他津津有味在吃剩饭,又是称奇,一些浪费粮食的人心里也不免产生羞愧不安。一年之后,北山周边兴起了节俭惜粮的好风气。

云源大师知道,很是高兴:“一粥一饭,来之不易。人惜饭,饭惜人。心生惜心,万物有情。”

(选自《小小说月刊》,有改动)

(1)下列对作品内容的分析和概括,不正确的一项是(????????)

A.作者开篇写了同出生在富裕之家,父亲是一位商人,与后来写云源大师出生在官宦之家形成照应,在结构上暗联。

B.云源大师是一位佛法深厚的高僧,既有身教,又有言教,先自己以剩饭为食一月,后又用三十年前自己亲历的事感化了同。

C.小说末段运用佛家偈语,高度浓缩了对事物的价值思考,表达了作者对人生的感悟与探索。

D.这篇小说以剩饭为线索,以小见大,通过讲述师徒两代出家人的生活小事,倡导人们要居安思危,节约粮食。

(2)文章多次写云源大师“一脸威严”,最后说他“威严的脸上有了笑容”,云源大师为什么会有这样的变化?

(3)请结合全文,谈谈你对题目“一粒剩饭的佛缘”的理解。

二、文言文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

张良,字子房,其先韩人也。良少,未宦事韩。韩破,良家僮三百人,弟死不葬,悉以家财求客刺秦王,为韩报仇,以五世相韩故。

良尝学礼淮阳,东见仓海君,得力士,为铁椎重百二十斤。秦皇帝东游,至博浪沙中,良与客狙击秦皇帝,误中副车。秦皇帝大怒,大索天下,求贼急甚。良乃更名姓,亡匿下邳。

项伯尝杀人,从良匿。后十年,陈涉等起,良亦聚少年百余人。景驹自立为楚假王,在留。良欲往从之,行道遇沛公。沛公将数千人略地下邳,遂属焉。沛公拜良为厩将。

沛公入秦,宫室帷帐狗马重宝妇女以千数,意欲留居之。樊哙谏,沛公不听。良曰:“夫秦为无道,故沛公得至此。为天下除残去贼,宜缟素为资。今始入秦,即安其乐,此所谓‘助桀为虐’。愿沛公听樊哙言。”沛公乃还军霸上。

项羽至鸿门欲击沛公项伯夜驰至沛公军私见良欲与俱去。良曰:“臣为韩王送沛公,今事有急,亡去不义。”乃具语沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”良曰:“沛公诚欲背项王邪?”沛公曰:“鲰生说我距关毋内诸侯,秦地可王也,故听之。”良曰:“沛公自度能却项王乎?”沛公默然,曰:“今为奈何?”良因要项伯见沛公。沛公与伯饮,为寿,结婚,令伯具言沛公不敢背项王,所以距关者,备它盗也。

汉六年,封功臣。高帝曰:“运筹策帷幄中,决胜千里外,子房功也。自择齐三万户。”良未尝有战斗功,乃言于高帝曰:“始臣起下邳,与上会留,此天以臣授陛下。陛下用臣计,幸而时中,臣愿封留足矣,不敢当三万户。”乃封良为留侯,与萧何等俱封。

(节选自《汉书·张良传》)

【注】①厩(jiù)将:主管马匹的军官。②缟素:白色的衣服。这里是朴素之义。

(1)对文中画线的句子断句正确的一项是(?

?

?

?

)

A.项羽至/鸿门欲击沛公项伯/夜驰至沛公军私见/良欲与俱去。

B.项羽至/鸿门欲击沛公/项伯夜驰至沛公军私见/良欲与俱去。

C.项羽至鸿门/欲击沛公/项伯夜驰至沛公军/私见良/欲与俱去。

D.项羽至鸿门/欲击沛公项伯/夜驰至沛公军私见/良欲与俱去。

(2)对下列文化常识解释不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.东汉班固的《汉书》是我国第一部纪传体断代史,而司马迁的《史记》是我国第一部编年体通史。

B.古人“名”和“字”是分开的,“字”是对“名”的解释和补充。对平辈或尊辈称字是出于礼貌和尊敬。如:张良,字子房。

C.结婚,现在指男女通过合法手续结为夫妻,文中指的是缔结儿女婚姻关系。

D.“陛”指帝王宫殿前的台阶,“陛下”原指站在殿前台阶下的侍者,臣子向天子进言时,不能直呼天子,必须先呼台阶下的侍者而告之。后来成为古代臣子对帝王的尊称。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.张良重情重义。张良年少时,不曾在韩国做官,但韩被灭之后,家人惨遭不幸,他用尽家产寻求刺客刺杀秦王报仇。

B.张良敢于劝谏。刘邦因宫室有数以千计的帷帐、狗马、珍宝、妇女,他想留下住在秦国。樊哙劝谏,刘邦已经听取樊哙的进谏,后张良再次劝谏,于是沛公还军霸上。

C.张良为人忠诚。在得知项羽要攻打沛公的消息后,他放下个人安危,主动告知沛公,且冷静地为沛公分析状况、出谋划策。

D.张良为官正直。汉高帝想要封他三万户人口的封地,张良自认为自己没有战功,只是尽臣子本分,故而推辞,后被封为留侯。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①秦皇帝大怒,大索天下,求贼急甚。良乃更名姓,亡匿下邳。

②良曰:“沛公自度能却项王乎?”沛公默然,曰:“今为奈何?”

三、古诗词鉴赏

?

阅读下面文本,完成下列各题。

送王詹叔利州路运判

王安石

王孙旧读五车书,手把山阳太守符。

未驾朱轓辞辇毂,却分金节佐均输。

人才自古常难得,时论如君岂久孤?

去去便看归奏计,莫嗟行路有崎岖。

【注】①本诗写于作者主持变法时期。王詹叔,名靖,曾任山阳太守等职。利州路,北宋行政区名,包括今陕西、四川部分地区。运判:官名,即转运判官。②朱轓,古代高官之车,毂,代指朝廷。均输,指均输法。作者推行的新法之一,金节,诸侯使臣的符节。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(????????)

A.首句写王詹叔身为贵家子弟却能饱读诗书,在看似简单的叙述中含有作者的赞赏。

B.颔联交代王詹叔出行事由,塑造了一个不计较名利、勇于承担新任务的官员形象。

C.颈联表达了作者对于王詹叔没能得到重用的不满,也表达了作者赏识人才的情怀。

D.本诗以送别为题,着重描写离别场面、路途遥远,抒写与王詹叔的离别之情。

(2)尾句“莫嗟行路有崎岖”表达了作者什么思想感情?它与“不畏浮云遮望眼”(《登飞来峰》)共同体现了作者什么性格?请简要分析。

四、名篇名句默写

?

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中表现革命者关心国家大事的诗句是:_______________,_______________。

(2)李白的诗歌《行路难》中引用典故的诗句是:_______________,_______________。

(3)《江城子·密州出猎》中生动地描绘千百猎手满山遍野围猎的威武气势的词句是:_______________,_______________。

五、语言文字运用

?

阅读下面文本,完成下列各题。

2019年4月,巴黎圣母院起火的消息掀起了一阵波澜。一场大火来势汹汹,有800多年历史的巴黎圣母院遭严重损毁。2018年9月,一场持续整晚的大火使巴西国家博物馆几乎毁于一旦。

这些_______________的教训提醒我们,人类历史中的文化古迹有可能会消逝。文化保护是一场同时间的赛跑,因为随着时间推移,那些_______________的文物都不可避免地日渐老化。保护,意味着老与新的巧妙结合。(?

?

?

?

),使文化记忆得以传承,这是历史的使命,每一代人_______________。文化保护工作要凝聚社会共识,让越来越多的人参与进来,形成合力。有些损毁或许无法避免,但有没有对保护工作_______________,结果会大不一样。如果巴黎圣母院在翻新工程伊始,就对各种可能出现的火情有所警惕、建立预案,或许我们今天目睹的结果又会是另一番场面。虽然文化保护并不追求绝对性,但可以最大限度地限制文物损毁和文物衰老,为文化延续活力注入源源不竭。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.沉痛?

?

?

留传?

?

?

责无旁贷?

?

?

全力以赴

B.沉痛?

?

?

流传?

?

?

义不容辞?

?

?

全神贯注

C.沉重?

?

?

流传?

?

?

责无旁贷?

?

?

全神贯注

D.沉重?

?

?

留传?

?

?

义不容辞?

?

?

全力以赴

(2)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.我们应最大可能地重新激活文物,在过去与未来的往复行进中

B.在过去与未来的往复行进中,我们应最大可能地重新激活文物

C.在未来与过去的往复行进中,文物应最大可能地被我们重新激活

D.文物应最大可能地被我们重新激活,在未来与过去的往复行进中

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.虽然文化保护并不追求绝对性,但可以最大限度地延缓文物损毁和文物衰老,为文化延续注入源源不竭的活力。

B.文化保护虽然并不追求绝对性,但可以最大限度地减少文物损毁和文物衰老,使文化延续的活力源源不竭。

C.文化保护虽然并不追求绝对性,但可以最大限度地减少文物损毁和延缓文物衰老,为文化延续注入源源不竭的活力。

D.虽然文化保护并不追求绝对性,但可以最大限度地避免文物损毁和延缓文物衰老,为文化延续的活力注入源源不竭。

?

下面这首诗曾获某杂志主办的征文大赛一等奖,请品读该诗,说明获奖理由。要求:不少于3点理由,100字左右。

你还在我身旁

瀑布的水逆流而上,

蒲公英的种子成远处飘回,聚成伞的模样,

太阳从西边升起,落向东方。

子弹退回枪膛,

运动员回到起跑线上,

我交回录取通知书,忘了十年寒窗。

厨房里飘来饭菜的香,

你把我的卷子签好名字,

关掉电视,帮我把书包背上。

你还在我身旁!

?

下面是某校高三毕业典礼上高一学生代表的发言草稿片段,其中有五处词语使用不当,请指出并作修改。要求修改后语意准确,语体风格一致。

我谨代表全体兄弟姐妹,祝贺尊敬的学长们圆满完成高中学业!三年来,你们发愤图强,励精图治,遨游在知识的海洋,搜寻着智慧的光芒,殷切期望你们不负母校厚望,创造更多的辉煌!

六、写作

?

阅读下面的材料,根据要求写作。

在生活中,我们总是在一条条道路上行走。这些道路,或许是车水马龙的街道,或许是诗意盎然的小径,或许是成长与追求的道路……在这些道路上,你总会遇到一些故事,看到一些风景,听到一些声音……

请选择让你印象深刻或感动的内容,以“_______________的路上”为题,写一篇800字左右的文章。

要求:①选择适当的内容,将题目补充完整;②除诗歌外,文体不限。

参考答案与试题解析

2020-2021年重庆市高一(上)第一次月考语文试卷

一、现代文阅读

1.

【答案】

D

A

C

【考点】

信息筛选与概括

分析评价作者态度

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“在不同……和启发”是一部作品成为好作品的必要条件,但具备了这个条件并不意味着就必然是一部好作品。

B项,因果关系推断绝对化,《红楼梦》是一部伟大的作品,它没有预设立场只是其中的一个原因。

C项,“阅读文学作品必须做第二种读者”属无中生有。

故选D。

(2)题干问的是“不属于‘把自己慢慢放入《红楼梦》’的做法”,作者蒋勋在此文中探讨的也正是这一话题,结尾他提到本次的写作目的“我希望能够跟大家探讨,怎么样把自己慢慢放进《红楼梦》当中,去真正地理解人性并因此获得成长”,那么前文就是探讨的过程,而上文中“好的文学能提醒读者,所以我不觉得文学作品一定要认同最美最好的那个角色”则证明A项中的“从最美最好的那个角色身上获得帮助和成长”是不符合要求的。

故选A。

(3)A项,“曹雪芹则给予笔下人物真正的爱,即给对方最大的思考和选择的自由”曲解文意。原文是说“《红楼梦》在现代仍然能产生这么大的作用,因为它所体现的爱是真正宽广意义上的爱”。这个“它”指的是《红楼梦》,而不是作者曹雪芹。

B项,原因推断不合文意。原文是说“《红楼梦》是很多人愿意反复看的一本书,因为你的人生会因它而得到启发,获得成长,而作者从来没有很权威地告诉你应该如何生活”,而选项所说的“能够引导人们认识到那些堕落的人性跟所谓求好的人性是互动的”是作者曹雪芹在写《红楼梦》时的想法。

D项,对于两类读者所读的书的推论过于绝对,文中并无该种说法,属无中生有。

故选C。

2.

【答案】

B

C

(3)①时代角色突出,在乡村与城市的内在关联上,具有天然独特的优势。

②兼具乡土性和现代性,既了解乡土文化心理,又熟谙现代社会规则,既经历过传统文化熏陶,又具备了现代人文精神。

③契合社会主义核心价值观,既要文化内涵贯穿古今,又要紧密联系乡村实际。

【考点】

筛选并整合信息

概括内容,归纳要点

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“是因为没有充分发挥乡贤的作用造成的”表述太绝对,材料二第二段表述为“稍微盘点一下就会发现,近年来以城镇化为关键词的农村报道少见正面的消息,浙江上虞‘乡贤文化’确实是难得的例外”。

C项,“这里的‘新乡贤’和材料一、二中‘乡贤’的含义相同”曲解文意,材料一、二中的“乡贤”主要指从城市回乡的社会贤达,材料三中的“新乡贤”还包括紧密联系乡村实际干事情、做贡献的人。

D项,“也需要以社会主义核心价值观的不断创新为引领”表述错误,根据材料一第一段中“成为社会主义核心价值观引领下的时代诉求”,可知“不断创新”无中生有。

故选B。

(2)C项,“是因为城镇化给农村带来了许多治理困境,更因为其取得一些成绩”分析错误。根据材料二第一段“城镇化已经变成了一个滋味复杂的命题,近20年以来,它陆续将诸多治理困境呈现给了转型中的中国。在这当中,乡村空心化、乡村文化断裂、农村社会治理失效尤其令人忧心。人们的普遍感受是,中国乡村已经被一路高歌猛进的城镇化抛在了身后,正气喘吁吁地奔跑在它狭长的影子中”分析可知,应该是“是因为城镇化取得一些成绩的同时,给农村带来了许多治理困境”。

(3)作答此题,应先通读原文,整体理解把握文本的内容;然后抓住问题的指向,搜寻相关答题区域,进行归纳概括。根据材料一第二段中“在今天的‘城乡一体化发展’战略进程中,‘新乡贤’的时代角色十分突出。他们很多人出身于乡村,成就于城市;成长于乡土,弄潮于商海,在乡村与城市的内在关联上,具有天然独特的优势”,材料二第二段中“一个兼具乡土性与现代性,既存续了人文精神,也展现了现代公共治理规律的新型乡村模式,呈现在人们眼前”,材料二第四段中“他们既了解乡土文化心理,又熟谙现代社会规则,既经历过传统文化熏陶,又具备了现代人文精神”,材料三第一段中“‘乡贤文化’要‘新’在与核心价值观的契合上”“我们现在涵育的‘乡贤文化’,其主体不仅有别于旧时代乡贤,而且文化内涵既应传承过去见贤思齐、崇德向善的重要要素,更应有着契合并促进社会主义核心价值观的鲜明指向”“根本是要紧密联系乡村实际,围绕核心价值观在农民群众中的确立与弘扬来干事情、做贡献”分析概括即可得出答案。

3.

【答案】

D

(2)①运用了神态描写,表现了云源大师“威严”的特点,符合寺院住持身份。

②“威严”也是作为徒弟的了同的内心感受与敬畏的表现。

③“有了笑容”是因为了同羞愧难当、知错能改,云源大师的良苦用心终于有了回报,感到欣慰。

(3)①从小说情节来看,小说以剩饭为线索,贯串全文,演绎出两位出家人的生活故事。两人都因家庭变故,出家为僧,历经磨砺,悟道明理,终得佛法。两人既自度,又度人,都是与佛有缘之人。

②从艺术手法上看,以小见大。“一花一世界,粒米藏乾坤”,意含“佛观一粒米,大如须弥山”,一粒小小的米,其中的功德、福报和须弥山一样深远高大,在佛法来看,世间上大的不一定大,小的也不一定小,我们的心量有多大,世界就有多大。

③从主旨上看,深化了小说主题。“人惜饭,饭惜人。心生惜心,万物有情。”懂福、惜福才会有福,对细微之物不可轻易糟蹋,并且要以感恩、惜福的心来领受。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(小说)

标题的含义(小说)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)D项,“倡导人们要居安思危,节约粮食”有误,小说主题应是做人要惜福。

(2)阅读文本可知,文章第四段说“想到师傅云源大师那威严的样子,心里不禁有些害怕”,这是了同想要找师傅理论时想到的云源大师的样子,以及第七段说“跟在了同身后的住持云源大师手里托着一只空钵,一脸威严地对了同说”,这是了同想要倒掉剩饭时遇到的云源大师。这两处的“威严”都是了同眼中的云源大师,是对大师的神态描写,表现出了同对大师的敬畏,且云源大师是寺庙的主持,“威严”与其身份是相合的。另外,文章第十二段说“云源大师威严的脸上有了笑容”,此时了同已经知道自己的剩饭被云源大师吃了,也认识到了自己的错误,便去向云源大师请罪,云源大师的笑容是对了同的肯定,是为自己的良苦用心终于有了成效而感到欣慰。据此理解作答即可。

(3)本文标题为“一粒剩饭的佛缘”,结合文本,“一粒剩饭”是指了同和云源因变故而出家的生活状况,“佛缘”是指这二人在经过磨难之后懂得了佛法,不但自度,而且度人,都与佛有缘。从情节来看,小说借助“剩饭”把两个出家人的故事串联到一处,“剩饭”是文章的线索。从手法技巧来看,“一粒”言其小,但这小小的剩饭中蕴含的功德却是非常大,从云源到了同,从了同到北山周边地区,影响深远,这是由小见大的手法。从主旨上看来,小说从“一粒剩饭”延伸到“佛缘”,借助两个和尚的故事阐明人要知福惜福,不能糟蹋细微之物这一主旨,深化了小说主题。

二、文言文阅读

【答案】

C

A

B

(4)①秦始皇帝非常生气,在天下大规模进行搜索,急于找到贼人。张良于是改换名姓,逃跑躲避在下邳。

②张良说:“沛公觉得自己能打败项王吗?”沛公沉默,说:“现在该怎么办?”

【考点】

文言断句

姓名称谓

其他古代文化常识

内容概括与分析

文言翻译

【解析】

【参考译文】

张良字子房,他的祖先是韩人。张良当时年轻,没有在韩国做官。韩国灭亡后,张良家有三百家奴,弟弟死了都没有发丧,而以全部的财产寻求刺客刺杀秦王,替韩报仇,因为他的父祖做过五代韩相。

张良曾学礼于淮阳,在东面见到仓海君,发现一个大力士,做了重一百二十斤的铁锤。秦始皇帝东游,到达博浪沙的时候,张良和刺客一起埋伏刺杀秦皇帝,错误地击中副车。秦始皇帝非常生气,在天下大规模进行搜索,急于找到贼人。张良于是改换名姓,逃跑躲避在下邳。

项伯曾经杀人,躲避在张良那里。十年后,陈涉等起义,张良也聚集一百多年轻人。景驹自立为楚假王,在留。张良想去跟随他,走在路上碰到沛公。沛公正带领几千人攻占下邳,便跟随了沛公。沛公让张良做了厩将。

沛公到达秦国,宫室有数以千计的帷帐、狗马、珍宝、妇女,他想留下住在那里。樊哙劝谏,沛公没有听他的。张良说:“因为秦国无道,所以沛公能到这里。为天下除去祸害,现在应该以勤俭朴素来显示本色。现在刚入秦,就想着安于享乐,这就是所说的‘助桀为虐’。希望沛公听从樊哙的话。”沛公就又回去驻扎在霸上。

项羽到达鸿门,要攻打沛公,项伯夜里跑到沛公军中,偷偷地见张良,想和他一起逃离。张良说:“臣答应韩王护送沛公,现在事情紧急,逃跑是不义的。”便把这事告诉了沛公。沛公很惊讶,说:“现在怎么办?”张良说:“沛公想要真的背叛项王吗?”沛公说:“有个小人对我说把持关口不让诸侯进来,并且可以在秦地称王,便听了他的建议。”张良说:“沛公觉得自己能打败项王吗?”沛公沉默,说:“现在该怎么办?”张良就此请项伯来见沛公。沛公和项伯一起喝酒,为项伯祝寿,结为亲家,让项伯向项羽详细说明沛公不敢背叛项王,把住关口的原因是提防别的强盗。

汉六年,封有功之臣。高帝说:“子房的功劳是运筹帷幄,决定千里之外的胜利,自己在齐挑选三万户。”张良没有过战功,于是对高帝说:“开始臣是在下邳起家,和皇上在留相会,这是上天把臣托付给陛下。陛下采纳臣的计策,幸而有时还能有成效,臣希望把留封给我就够了,不敢接受三万户。”高帝就封张良做了留侯,是和萧何等一起受的封。

【解答】

(1)“项羽至鸿门”意为“项羽到达鸿门”,句意结构完整,应在其后断开,排除A、B两项;“欲击沛公”意为“要攻打沛公”,其主语为承前省略的项羽,“项伯”作“夜驰至沛公军”的主语,故应在“项伯”前断开,排除D项。

故选C。

(2)A项,“而司马迁的《史记》是我国第一部编年体通史”错误,《史记》是我国第一部纪传体通史。

(3)B项,“刘邦已经听取樊哙的进谏”错误,原文是“樊哙谏,沛公不听”,樊哙进谏,沛公没有听取。

(4)①索:

搜索。更:变更,改换。亡:逃亡。匿:躲避。

②度:估计、揣度。却:使退却、击退。默然:沉默。奈何:怎么办。

三、古诗词鉴赏

【答案】

D

(2)第一问:①表达对王詹叔的勉励之情,希望他在推行新法的过程中不惧困难,勇往直前;②暗含作者克服困难推行新法的坚定意志。

第二问:①“莫嗟”一句以行路为喻,强调不要嗟叹改革道路崎岖难行;②“不畏”一句以登高望远作比,强调不怕浮云遮蔽;③两句诗都体现了作者乐观自信、坚贞不屈的性格。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

把握主旨情感

赏析形象

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)D项,“着重描写离别场面、路途遥远,抒写与王詹叔的离别之情”表述错误。本诗以送别为题,但重点不在于抒写别情,而是缘事抒怀,表达作者的意志态度。

(2)阅读诗歌,尾句“莫嗟行路有崎岖”是说“不必感叹前方道路崎岖”。结合诗下注释①和对作者主持变法情况的了解可知,作者承认“行路有崎岖”,表达的应是对变法艰难的感慨,但他又用了“莫嗟”一词,明确表达了自己的态度。“莫嗟行路有崎岖”是以行路为喻,强调不要嗟叹改革道路崎岖难行。其中既有对王詹叔的勉励之情,希望他在推行新法的过程中能不惧艰难险阻,勇往直前;也含蓄表达了自己要克服困难推行新法的决心。而“不畏浮云遮望眼”是说“不怕被浮云遮蔽住眼睛”,古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。这两句诗都体现了作者对事物的发展充满信心,坚守节操,不向恶势力屈服的性格。

四、名篇名句默写

【答案】

(1)指点江山,激扬文字

(2)闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边

(3)锦帽貂裘,千骑卷平冈

【考点】

名篇名句默写

沁园春·长沙(毛泽东)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)由“表现革命者关心国家大事”可推知答案。注意“扬”的正确书写。

(2)由“引用典故”可推知答案。注意“钓”的正确书写。

(3)由“生动地描绘千百猎手满山遍野围猎的威武气势”可推知答案。注意“貂”“裘”的正确书写。

五、语言文字运用

【答案】

A

B

C

【考点】

词语辨析

成语的使用

语境填句

病句辨析修改

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)沉痛:深深的悲痛;深刻而令人痛心的。沉重:分量大,程度深;(心情)忧郁,不愉快。语段中是说巴黎圣母院起火,大火使巴西国家博物馆几乎毀于一旦的教训,修饰“教训”,应使用“沉痛”。

留传:遗留下来传给后代。流传:传下来或传播开。语段中是说文物,是具体的东西,是要留下来传给后代的,应使用“留传”。

责无旁贷:自己的责任,不能推卸给别人。义不容辞:道义上不允许推辞。语段中是说保护文物,传承文化是每个人不可推卸的责任,应使用“责无旁贷”。

全力以赴:把全部力量投入进去。全神贯注:全副精神高度集中。语段中是说要对文物保护工作尽全力,应使用“全力以赴”。

故选A。

(2)“在过去与未来的往复行进中”与上文“意味着老与新的巧妙结合”衔接并照应,置于句首,作状语,以示强调,据此可排除A、D两项;下文“使文化记忆得以传承”的主语应是“我们”,据此可排除C项。

故选B。

(3)A项,语序不当,“文化保护”应移到“虽然”前面;搭配不当,“延缓”与“损毁”不搭配。

B项,搭配不当,“减少”与“衰老”不搭配。

D项,语序不当,“文化保护”应移到“虽然”前面;“为文化延续的活力注入源源不竭”结构混乱,应改为“为文化延续注入源源不竭的活力”。

故选C。

【答案】

①用回溯的写法,以各种不可能出现的现象,来表达内心的渴望。

②精心选择与母子关系相关联的意象,表现真挚亲情。

③再现日常生活细节,亲切感人。

④层层铺垫,结尾点题、单句成节,产生强烈的情感冲击力。

⑤诗行错落有致,具有视觉美感。

【考点】

意象(现代诗歌)

诗歌情感及主旨

表现手法(现代诗歌)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

本题要求说明《你还在我身旁》这首诗的获奖理由,可从诗歌的整体构思、内容、艺术手法、诗歌的书写布局等角度分析。“瀑布的水逆流而上”到“厨房里飘来饭菜的香,你把我卷子签好名字,关掉电视,帮我把书包背上”用回溯的写法,以各种不可能出现的现象表达内心的渴望;“饭菜的香”“卷子签好名字”“帮我把书包背上”,精心选择日常生活中与母子关系相关联的意象,运用生动的细节描写,表现真挚的感情,亲切感人;结尾“你还在我身旁”单独成行,与上文的层层铺垫形成呼应,产生强烈的情感冲击;从诗句的摆放来看,错落有致,形成视觉美感。

【答案】

示例:①“兄弟姐妹”改为“学弟学妹”;

②“尊敬的”改为“敬爱的”;

③“励精图治”改为“刻苦学习”;

④“搜寻”改为“探寻”;

⑤“殷切期望”改为“由衷希望”。

【考点】

表达得体

【解析】

此题暂无解析

【解答】

①“兄弟姐妹”不适合毕业典礼这一庄重的场合,可改为“学弟学妹”;

②“尊敬的”是对长辈或宾朋的尊称,此处修饰对象为“学长学姐们”,可改为“敬爱的”;

③“励精图治”指振作精神,想办法把国家治理好。此处对象为学生,可改为“刻苦学习”;

④“搜寻”指到处寻找,与“智慧的光芒”搭配不当,可改为“探寻”;

⑤“殷切期望”是指长辈对晚辈的谆谆告诫,用在此处不得体,可改为“由衷希望”。

六、写作

【答案】

略。

【考点】

材料作文

命题作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页

一、现代文阅读

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

一部好的文学作品就像一幅好的画一样,可以在不同的人性空间里适应不同的环境,给人以新的领悟和新的启发。一般来讲,艺术作品的创作,主观性很强。作者希望它能影响人,或者希望这个小说使人性发生变化。一旦预设了这个立场,在搜集资料和观察人性的过程中,就会特别选择自己想要的东西,不需要的就故意排除。只要有预设立场,对人性的观察面一定是比较窄的。曹雪芹在写《红楼梦》时,是没有预设立场的,所以《红楼梦》才会成为伟大的作品。

什么叫爱?给对方最大的思考和选择的自由才是真正的爱。《红楼梦》在现代仍然能产生这么大的作用,因为它所体现的爱是真正宽广意义上的爱。在作者笔下,人性是复杂的,它有时候会堕落,有时候会有各种自己控制不住的欲望。面对人性的这种复杂,他觉得这些向下堕落的人性跟所谓向上的、求好的人性是互动的,必须全部加以描绘,使读者在看《红楼梦》的时候能够有自己的选择。

《红楼梦》是很多人愿意反复看的一本书,因为你的人生会因它而得到启发,获得成长,而作者从来没有很权威地告诉你应该如何生活。

我们可以把读者分成两种。一种是比较简单的读者,他认为,读了一本书以后自己就可以变好。那种所谓格言式的或者道德教训方面的书,也许会对他有帮助。第二种读者则认为,人类在人性方面的摸索与思考是一个非常复杂的过程,读书会从中发现人性的复杂。

如果你是第二种读者,你在读了《红楼梦》第九回以后就会思考,如果你面对这样的一个课堂,如果你是一个老师,你会怎么办?你也许会大骂他们一顿,说他们不守规矩之类的:然而你也可以借此了解你不在的时候学生的样子。这中间有一种互动的关系。

我在读《红楼梦》时常常提醒自己,小说里的每一个人都是我身体里的一部分,我身上有贾政的部分,也有贾瑞的部分。我不觉得我是在外面观察这些人物,或者赞美、批判他们。

好的文学会让你觉得每一个人物都是你自己。你会思考应该怎么去调整自己个性里的这些部分。我以前常常会有那么几天,总想骂学生,就像贾政一样。有一天读了《红楼梦》,恍然大悟,自己怎么变成贾政了?之后就变得好一点。好的文学能提醒读者,所以我不觉得文学作品一定要认同最美最好的那个角色,有时候是去发现自己是不是也有一点贾政,有一点薛蟠,我觉得这是一个快乐的事,你会发现自己身上充满人性的弱点,而人性本来就有弱点。这个小说的精彩是真正让我们看到人性的宽广。

我希望能够跟大家探讨,怎么样把自己慢慢放进《红楼梦》当中,去真正地理解人性并因此获得成长。人性有很多方面,并没有好坏的区别,我读《红楼梦》的时候真的不敢说谁是好人、谁是坏人。

(选自《蒋勋说红楼梦》,有删改)

(1)下列对本文主旨的概括,正确的一项是(?

?

?

?

)

A.《红楼梦》在不同的人性空间里适应了不同的环境,给人以新的领悟和启发,所以它是一部好的文学作品。

B.《红楼梦》是一部伟大的作品,因为曹雪芹在写《红楼梦》时,没有预设立场,它对人性的观察面是比较宽的。

C.阅读文学作品必须做第二种读者,知道人类在人性方面的摸索与思考是一个非常复杂的过程,才能在读书中发现人性的复杂。

D.阅读《红楼梦》,要知道人性有很多方面,并没有好坏的区别,要把自己慢慢放进去,去真正理解人性并因此获得成长。

(2)下列选项中,不属于“把自己慢慢放入《红楼梦》”的做法的一项是(?

?

?

?

)

A.审视作品人物,对其进行赞美或批判,真正了解人性,从最美最好的那个角色身上获得帮助和成长。

B.认识到小说里的每个人都是“我”身体里的一部分,“我”的身上可能有贾政的部分,也可能有薛蟠的部分。

C.《红楼梦》第九回,会引发“如果我是老师……”这样的思考,使自己走进作品中的情境,或者借助作品了解现实。

D.读了《红楼梦》,突然发现自己怎么变成整天骂人的贾政了,之后就会调整自己,善待他人。

(3)下列表述,符合原文内容的一项是(?

?

?

?

)

A.把爱作为权威的借口,这不是真正的爱;曹雪芹则给予笔下人物真正的爱,即给对方最大的思考和选择的自由。

B.很多人愿意反复看《红楼梦》,因为它能够引导人们认识到那些堕落的人性跟所谓求好的人性是互动的。

C.《红楼梦》会让你觉得每一个人物都是你自己,因为作者在搜集资料和观察人性时,不是有意选择自己想要的东西的。

D.一种读者希望自己读了一本书就会变好,这类书不是文学书;另一种读者通过读书发现人性的复杂,这类书是文学书。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

材料一:

“新乡贤”文化建设以其深厚的历史传承和创新性的当代建构,成为社会主义核心价值观引领下的时代诉求。

在今天的“城乡一体化发展”战略进程中,“新乡贤”的时代角色十分突出。他们很多人出身于乡村,成就于城市;成长于乡土,弄潮于商海,在乡村与城市的内在关联上,具有天然独特的优势。在现代化进程的趋势中,从基层乡土去看中国社会或文化的重建问题,是怎样把现代知识输入中国经济中最基本的生产基地乡村里去。作为输入现代知识必须的人这一媒介,“新乡贤”的社会建构,具有尝试破解百年中国乡村社会发展困境的珍贵价值。

传统中国文化深植于乡土之中,人和地在乡土社会中有着感情的联系,有着一种桑梓情谊——落叶归根的有机循环中所培养出的精神。在中国家族、乡土文化传承中,具有深厚的根系和广阔的脉系。乡土文化的有机循环,一如费孝通先生所言:“从农民一朝的拾粪起,到万里关山运柩回乡止,那一套所系维着的人地关联,支持着这历久未衰的中国文化。”“新乡贤”文化建设无疑秉承和凸现着这一传统文化的底色。

(摘编自王先明《“新乡贤”的历史传承与当代建构》)

材料二:

城镇化已经变成了一个滋味复杂的命题,近20年以来,它陆续将诸多治理困境呈现给了转型中的中国。在这当中,乡村空心化、乡村文化断裂、农村社会治理失效尤其令人忧心。人们的普遍感受是,中国乡村已经被一路高歌猛进的城镇化抛在了身后,正气喘吁吁地奔跑在它狭长的影子中。

稍微盘点一下就会发现,近年来以城镇化为关键词的农村报道少见正面的消息,浙江上虞“乡贤文化”确实是难得的例外。在这里,公共服务普及、基层民主建设与乡土文化的延续、公序良俗的形成有机地结合到了一起。一个兼具乡土性与现代性,既存续了人文精神,也展现了现代公共治理规律的新型乡村模式,呈现在人们眼前。

乡土社会是最能体现中国传统文化特征的地方,也是中国现代转型中最艰难的部分。费孝通先生曾言,“从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊”,现代社会是法理社会,乡土社会是礼俗社会;现代社会崇尚契约精神,乡土社会通行伦理规矩,简单嫁接与拿来主义在这里是行不通的。成功的乡土社会治理,需要礼乐政刑综合为治,需要从现代公共治理和传统人文精神中找到双重支点。

上虞的“乡贤文化”,正是对这两个方面的有机结合。乡贤是从乡村走出去的精英,他们回乡安度晚年,不仅能以自己的经验、学识、专长、技艺支援新农村建设,还能以自身的文化道德力量教化乡民、泽被故土。他们既了解乡土文化心理,又熟谙现代社会规则,既经历过传统文化熏陶,又具备了现代人文精神。他们离乡与返乡的过程,正是在文化意义上打通乡土社会与现代社会的过程,而他们返乡支援农村建设的过程,也是乡土社会启蒙和转型的过程。

因此,对乡村治理而言,发挥乡贤作用、培育乡贤文化要会用劲、用巧劲。上虞的做法有其地域特色,是地方政府有效探索的成果,但其所体现的“方法论”,当是中国乡土社会转型和城镇化的必然选择。它以自身的成功再次重申了两个判断:一、中国传统文化能够为现代社会治理提供智慧,二、中国社会必须以自身文化为基点完成现代转型。今天我们所致力于探索的“治理体系与治理能力的现代化”,需要以这两个判断为前提。

招商引资不算难,打造特色经济不算难,将某一地的

GDP

提升到某一数字也不难。对于城镇化中的乡村,最难的是继承和重塑乡土文化,重新找到自身角色,搭建一个“法情允谐”的基层治理构架,找到公共治理规则与传统礼俗的最佳平衡点。上虞的“乡贤回乡”提供了一个很好的样板,也为乡村治理命题设置了一个讨论层次,应该有更多的探索在这个层面上进行。

(摘编自《浙江“乡贤文化”与乡村治理的采访和思考》)

材料三:

“乡贤文化”要“新”在与核心价值观的契合上。“乡贤”,过去多指有文化、有识见又善行乡邻的贤达之人。有史以来,乡贤就是维系中国乡村运转的重要力量,乡贤文化作为管理文化在中国乡土的一种表现形式,所以绵延不绝,显然有其相当的存在价值与现实意义。然而,也应看到,我们现在涵育的“乡贤文化”,其主体不仅有别于旧时代乡贤,而且文化内涵既应传承过去见贤思齐、崇德向善的重要要素,更应有着契合并促进社会主义核心价值观的鲜明指向。况且,并不仅仅是有文化、能说会道的就是“新乡贤”,根本是要紧密联系乡村实际,围绕核心价值观在农民群众中的确立与弘扬来干事情、做贡献。明乎此,“新乡贤”才具有适应时代需求的新目标,“乡贤文化”的涵育才能保障社会主义特质的新方向。

“新乡贤”的确立成长与“新乡贤文化”的培育涵养,并非一蹴而就,既需要在火热的新农村建设中锻炼提高,更需要在核心价值观的落细、落小,落实上构建养护,还需要以乡情、乡愁为纽带,吸引和凝聚社会贤达反哺桑梓、造福乡里,扶持“新乡贤”,推介发展“新乡贤文化”。

(摘编自姬建民《涵育“乡贤文化”贵在其“新”》)

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(????????)

A.近年来农村在城镇化进程中出现了很多负面报道,是因为没有充分发挥乡贤的作用造成的。

B.材料二在实践中为材料一提供了一个很好的样板,这一样板虽然可能具有个性特点,但也反映了一些共性问题。

C.材料三对乡贤进行了符合时代价值观的定义,这里的“新乡贤”和材料一、二中“乡贤”的含义相同。

D.“新乡贤文化”建设需要以中国乡土文化为底色,也需要以社会主义核心价值观的不断创新为引领。

(2)根据上述材料,下列说法不正确的一项是(????????)

A.想要破解百年中国乡村社会发展困境,需要大力发展经济,也需要培育更多“新乡贤”重建乡村。

B.只有落实好浙江上虞做法重申的两个判断,才能做到中国乡土社会治理体系与治理能力的现代化。

C.我国城镇化让人们滋味复杂,是因为城镇化给农村带来了许多治理困境,更因为其取得一些成绩。

D.“新乡贤”的确立成长与“新乡贤文化”的培育涵养需要多方发力、多点突破,不能急功近利。

(3)新乡贤相比旧时代乡贤应具有哪些特点?请结合材料谈谈你的看法。

?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

一粒剩饭的佛缘

吕啸天

梅城北山云峰寺新来了一位年轻的僧人了同。中午用餐的时候,了同对着一钵清淡的斋饭感到难以下咽,勉强吃了几口就回寮房睡觉去了。了同生在一个富裕之家,父亲是一位商人,因与生意伙伴反目成仇遭到算计,被告到官府,万贯家财一夜之间化为乌有。父母遭受如此打击一病不起。成了孤儿的了同走投无路,不得不皈依佛门,但是富家子弟的习性一时无法改变。

当天用晚膳的时候,了同见到装进他僧钵里的竟是中午只吃了几口的剩饭,心里很生气,就责问负责膳食的师兄了容:“你把剩饭倒给我,是不是见我是新来的,好欺侮?”

看着师弟没有因为浪费粮食感到羞耻,反而理直气壮的样子,了容也有了怒气:“这规矩是师傅定的,你若不满,你找师傅理论去啊。”

了同闻言当下就朝方丈室跑去,但是只走了几步,想到师傅云源大师那威严的样子,心里不禁有些害怕,不得不回到斋堂,端起那大半钵剩饭硬着头皮吃了下去。吃那钵斋饭,了同用了半炷香的工夫,他认为这是自出娘胎二十年以来最难吃的一顿饭。

第二天又到用膳的时候,了同端着一钵斋饭,勉强吃了一半,另一半无论如何也吃不下了。但是僧人用餐要求一粒不剩全部吃完,整个斋堂不设放置剩饭剩菜的器皿。于是了同悄悄溜了出来,想把剩饭偷偷倒到门外的一条水沟里。

“能吃的饭,怎能倒掉?”了同听到身后传来一声呐喊,回过头来一看,不由大惊失色,说话的竟是住持云源大师。

“一粥一饭,普度天下苍生。一粥一饭,当视为万物之源。”跟在了同身后的住持云源大师手里托着一只空钵,一脸威严地对了同说,“把剩下的斋饭全倒进这个空钵之中。”了同不知师傅的用意,但是见到他一脸威严,不敢多问,只得把半钵饭倒进师傅手中的钵里。此后一连几天,每次见了同有吃不完的饭菜准备倒掉时,云源大师都会让他把剩饭倒进一只空钵里。

一晃过了一个月,了同慢慢适应了寺庙里的生活,但是始终觉得寺里的斋饭做得清淡寡味。这一天,他用完餐,等到斋堂里只剩下师兄了容一人在打扫卫生,于是提出能不能把饭菜做得可口一些,还说道:“师兄,你不把饭菜做得好一些,我还会继续剩饭的。”话音刚落,了容猛地把一张凳子狠狠地掇在地上,一脸涨红道:“你可知道,你每顿那些吃不完的饭菜倒进了师傅的钵里,就成了师傅的饭食。”

了同一听吓得大惊失色,连声道:“不,不会的。”

了容道:“自你上山一个月来,师傅已经没有在斋堂挂过单,就以你的半钵剩饭为食。”

罪过!了同感到羞愧难当,他来到师傅的禅房一下跪倒,请师傅宽恕他的不敬。

云源大师威严的脸上有了笑容,扶起了同给他讲了一件往事。

三十年前,出生于官宦之家的云源大师遭政敌陷害被朝廷灭族。他逃了出来,来到寺里。与了同最初出家的日子一样,他觉得寺里的饭菜难以下咽,吃不完的就倒进水沟里。住持没有责罚他,暗中把倒掉的剩饭捞起来,洗干净后晒成米粒,装进一个坛子,半年间装满了一大坛。当年冬天,北山下起了五十年不遇的暴雪。进出山门的道路被封住了。寺庙里储存的粮食吃光了,包括住持在内的三个人面临着被饿死的威胁。住持把那坛米粒取了出来,每天取一把熬成米粥,就是凭着这坛米粒撑了十几天,使寺里三人免了一场灭顶之灾。

“一花一世界,粒米藏乾坤。”云源大师长叹一声道,“饱食当念饥饿之窘,时时要惜一粥一饭。”

了同一夜之间开悟,他辞别师傅,手托僧钵下山化缘。所到之处,只求施给剩饭。北山周边居民见他津津有味在吃剩饭,又是称奇,一些浪费粮食的人心里也不免产生羞愧不安。一年之后,北山周边兴起了节俭惜粮的好风气。

云源大师知道,很是高兴:“一粥一饭,来之不易。人惜饭,饭惜人。心生惜心,万物有情。”

(选自《小小说月刊》,有改动)

(1)下列对作品内容的分析和概括,不正确的一项是(????????)

A.作者开篇写了同出生在富裕之家,父亲是一位商人,与后来写云源大师出生在官宦之家形成照应,在结构上暗联。

B.云源大师是一位佛法深厚的高僧,既有身教,又有言教,先自己以剩饭为食一月,后又用三十年前自己亲历的事感化了同。

C.小说末段运用佛家偈语,高度浓缩了对事物的价值思考,表达了作者对人生的感悟与探索。

D.这篇小说以剩饭为线索,以小见大,通过讲述师徒两代出家人的生活小事,倡导人们要居安思危,节约粮食。

(2)文章多次写云源大师“一脸威严”,最后说他“威严的脸上有了笑容”,云源大师为什么会有这样的变化?

(3)请结合全文,谈谈你对题目“一粒剩饭的佛缘”的理解。

二、文言文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

张良,字子房,其先韩人也。良少,未宦事韩。韩破,良家僮三百人,弟死不葬,悉以家财求客刺秦王,为韩报仇,以五世相韩故。

良尝学礼淮阳,东见仓海君,得力士,为铁椎重百二十斤。秦皇帝东游,至博浪沙中,良与客狙击秦皇帝,误中副车。秦皇帝大怒,大索天下,求贼急甚。良乃更名姓,亡匿下邳。

项伯尝杀人,从良匿。后十年,陈涉等起,良亦聚少年百余人。景驹自立为楚假王,在留。良欲往从之,行道遇沛公。沛公将数千人略地下邳,遂属焉。沛公拜良为厩将。

沛公入秦,宫室帷帐狗马重宝妇女以千数,意欲留居之。樊哙谏,沛公不听。良曰:“夫秦为无道,故沛公得至此。为天下除残去贼,宜缟素为资。今始入秦,即安其乐,此所谓‘助桀为虐’。愿沛公听樊哙言。”沛公乃还军霸上。

项羽至鸿门欲击沛公项伯夜驰至沛公军私见良欲与俱去。良曰:“臣为韩王送沛公,今事有急,亡去不义。”乃具语沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”良曰:“沛公诚欲背项王邪?”沛公曰:“鲰生说我距关毋内诸侯,秦地可王也,故听之。”良曰:“沛公自度能却项王乎?”沛公默然,曰:“今为奈何?”良因要项伯见沛公。沛公与伯饮,为寿,结婚,令伯具言沛公不敢背项王,所以距关者,备它盗也。

汉六年,封功臣。高帝曰:“运筹策帷幄中,决胜千里外,子房功也。自择齐三万户。”良未尝有战斗功,乃言于高帝曰:“始臣起下邳,与上会留,此天以臣授陛下。陛下用臣计,幸而时中,臣愿封留足矣,不敢当三万户。”乃封良为留侯,与萧何等俱封。

(节选自《汉书·张良传》)

【注】①厩(jiù)将:主管马匹的军官。②缟素:白色的衣服。这里是朴素之义。

(1)对文中画线的句子断句正确的一项是(?

?

?

?

)

A.项羽至/鸿门欲击沛公项伯/夜驰至沛公军私见/良欲与俱去。

B.项羽至/鸿门欲击沛公/项伯夜驰至沛公军私见/良欲与俱去。

C.项羽至鸿门/欲击沛公/项伯夜驰至沛公军/私见良/欲与俱去。

D.项羽至鸿门/欲击沛公项伯/夜驰至沛公军私见/良欲与俱去。

(2)对下列文化常识解释不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.东汉班固的《汉书》是我国第一部纪传体断代史,而司马迁的《史记》是我国第一部编年体通史。

B.古人“名”和“字”是分开的,“字”是对“名”的解释和补充。对平辈或尊辈称字是出于礼貌和尊敬。如:张良,字子房。

C.结婚,现在指男女通过合法手续结为夫妻,文中指的是缔结儿女婚姻关系。

D.“陛”指帝王宫殿前的台阶,“陛下”原指站在殿前台阶下的侍者,臣子向天子进言时,不能直呼天子,必须先呼台阶下的侍者而告之。后来成为古代臣子对帝王的尊称。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(?

?

?

?

)

A.张良重情重义。张良年少时,不曾在韩国做官,但韩被灭之后,家人惨遭不幸,他用尽家产寻求刺客刺杀秦王报仇。

B.张良敢于劝谏。刘邦因宫室有数以千计的帷帐、狗马、珍宝、妇女,他想留下住在秦国。樊哙劝谏,刘邦已经听取樊哙的进谏,后张良再次劝谏,于是沛公还军霸上。

C.张良为人忠诚。在得知项羽要攻打沛公的消息后,他放下个人安危,主动告知沛公,且冷静地为沛公分析状况、出谋划策。

D.张良为官正直。汉高帝想要封他三万户人口的封地,张良自认为自己没有战功,只是尽臣子本分,故而推辞,后被封为留侯。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①秦皇帝大怒,大索天下,求贼急甚。良乃更名姓,亡匿下邳。

②良曰:“沛公自度能却项王乎?”沛公默然,曰:“今为奈何?”

三、古诗词鉴赏

?

阅读下面文本,完成下列各题。

送王詹叔利州路运判

王安石

王孙旧读五车书,手把山阳太守符。

未驾朱轓辞辇毂,却分金节佐均输。

人才自古常难得,时论如君岂久孤?

去去便看归奏计,莫嗟行路有崎岖。

【注】①本诗写于作者主持变法时期。王詹叔,名靖,曾任山阳太守等职。利州路,北宋行政区名,包括今陕西、四川部分地区。运判:官名,即转运判官。②朱轓,古代高官之车,毂,代指朝廷。均输,指均输法。作者推行的新法之一,金节,诸侯使臣的符节。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(????????)

A.首句写王詹叔身为贵家子弟却能饱读诗书,在看似简单的叙述中含有作者的赞赏。

B.颔联交代王詹叔出行事由,塑造了一个不计较名利、勇于承担新任务的官员形象。

C.颈联表达了作者对于王詹叔没能得到重用的不满,也表达了作者赏识人才的情怀。

D.本诗以送别为题,着重描写离别场面、路途遥远,抒写与王詹叔的离别之情。

(2)尾句“莫嗟行路有崎岖”表达了作者什么思想感情?它与“不畏浮云遮望眼”(《登飞来峰》)共同体现了作者什么性格?请简要分析。

四、名篇名句默写

?

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中表现革命者关心国家大事的诗句是:_______________,_______________。

(2)李白的诗歌《行路难》中引用典故的诗句是:_______________,_______________。

(3)《江城子·密州出猎》中生动地描绘千百猎手满山遍野围猎的威武气势的词句是:_______________,_______________。

五、语言文字运用

?

阅读下面文本,完成下列各题。

2019年4月,巴黎圣母院起火的消息掀起了一阵波澜。一场大火来势汹汹,有800多年历史的巴黎圣母院遭严重损毁。2018年9月,一场持续整晚的大火使巴西国家博物馆几乎毁于一旦。

这些_______________的教训提醒我们,人类历史中的文化古迹有可能会消逝。文化保护是一场同时间的赛跑,因为随着时间推移,那些_______________的文物都不可避免地日渐老化。保护,意味着老与新的巧妙结合。(?

?

?

?

),使文化记忆得以传承,这是历史的使命,每一代人_______________。文化保护工作要凝聚社会共识,让越来越多的人参与进来,形成合力。有些损毁或许无法避免,但有没有对保护工作_______________,结果会大不一样。如果巴黎圣母院在翻新工程伊始,就对各种可能出现的火情有所警惕、建立预案,或许我们今天目睹的结果又会是另一番场面。虽然文化保护并不追求绝对性,但可以最大限度地限制文物损毁和文物衰老,为文化延续活力注入源源不竭。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.沉痛?

?

?

留传?

?

?

责无旁贷?

?

?

全力以赴

B.沉痛?

?

?

流传?

?

?

义不容辞?

?

?

全神贯注

C.沉重?

?

?

流传?

?

?

责无旁贷?

?

?

全神贯注

D.沉重?

?

?

留传?

?

?

义不容辞?

?

?

全力以赴

(2)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.我们应最大可能地重新激活文物,在过去与未来的往复行进中

B.在过去与未来的往复行进中,我们应最大可能地重新激活文物

C.在未来与过去的往复行进中,文物应最大可能地被我们重新激活

D.文物应最大可能地被我们重新激活,在未来与过去的往复行进中

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.虽然文化保护并不追求绝对性,但可以最大限度地延缓文物损毁和文物衰老,为文化延续注入源源不竭的活力。

B.文化保护虽然并不追求绝对性,但可以最大限度地减少文物损毁和文物衰老,使文化延续的活力源源不竭。

C.文化保护虽然并不追求绝对性,但可以最大限度地减少文物损毁和延缓文物衰老,为文化延续注入源源不竭的活力。

D.虽然文化保护并不追求绝对性,但可以最大限度地避免文物损毁和延缓文物衰老,为文化延续的活力注入源源不竭。

?

下面这首诗曾获某杂志主办的征文大赛一等奖,请品读该诗,说明获奖理由。要求:不少于3点理由,100字左右。

你还在我身旁

瀑布的水逆流而上,

蒲公英的种子成远处飘回,聚成伞的模样,

太阳从西边升起,落向东方。

子弹退回枪膛,

运动员回到起跑线上,

我交回录取通知书,忘了十年寒窗。

厨房里飘来饭菜的香,

你把我的卷子签好名字,

关掉电视,帮我把书包背上。

你还在我身旁!

?

下面是某校高三毕业典礼上高一学生代表的发言草稿片段,其中有五处词语使用不当,请指出并作修改。要求修改后语意准确,语体风格一致。

我谨代表全体兄弟姐妹,祝贺尊敬的学长们圆满完成高中学业!三年来,你们发愤图强,励精图治,遨游在知识的海洋,搜寻着智慧的光芒,殷切期望你们不负母校厚望,创造更多的辉煌!

六、写作

?

阅读下面的材料,根据要求写作。

在生活中,我们总是在一条条道路上行走。这些道路,或许是车水马龙的街道,或许是诗意盎然的小径,或许是成长与追求的道路……在这些道路上,你总会遇到一些故事,看到一些风景,听到一些声音……

请选择让你印象深刻或感动的内容,以“_______________的路上”为题,写一篇800字左右的文章。

要求:①选择适当的内容,将题目补充完整;②除诗歌外,文体不限。

参考答案与试题解析

2020-2021年重庆市高一(上)第一次月考语文试卷

一、现代文阅读

1.

【答案】

D

A

C

【考点】

信息筛选与概括

分析评价作者态度

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“在不同……和启发”是一部作品成为好作品的必要条件,但具备了这个条件并不意味着就必然是一部好作品。

B项,因果关系推断绝对化,《红楼梦》是一部伟大的作品,它没有预设立场只是其中的一个原因。

C项,“阅读文学作品必须做第二种读者”属无中生有。

故选D。

(2)题干问的是“不属于‘把自己慢慢放入《红楼梦》’的做法”,作者蒋勋在此文中探讨的也正是这一话题,结尾他提到本次的写作目的“我希望能够跟大家探讨,怎么样把自己慢慢放进《红楼梦》当中,去真正地理解人性并因此获得成长”,那么前文就是探讨的过程,而上文中“好的文学能提醒读者,所以我不觉得文学作品一定要认同最美最好的那个角色”则证明A项中的“从最美最好的那个角色身上获得帮助和成长”是不符合要求的。

故选A。

(3)A项,“曹雪芹则给予笔下人物真正的爱,即给对方最大的思考和选择的自由”曲解文意。原文是说“《红楼梦》在现代仍然能产生这么大的作用,因为它所体现的爱是真正宽广意义上的爱”。这个“它”指的是《红楼梦》,而不是作者曹雪芹。

B项,原因推断不合文意。原文是说“《红楼梦》是很多人愿意反复看的一本书,因为你的人生会因它而得到启发,获得成长,而作者从来没有很权威地告诉你应该如何生活”,而选项所说的“能够引导人们认识到那些堕落的人性跟所谓求好的人性是互动的”是作者曹雪芹在写《红楼梦》时的想法。

D项,对于两类读者所读的书的推论过于绝对,文中并无该种说法,属无中生有。

故选C。

2.

【答案】

B

C

(3)①时代角色突出,在乡村与城市的内在关联上,具有天然独特的优势。

②兼具乡土性和现代性,既了解乡土文化心理,又熟谙现代社会规则,既经历过传统文化熏陶,又具备了现代人文精神。

③契合社会主义核心价值观,既要文化内涵贯穿古今,又要紧密联系乡村实际。

【考点】

筛选并整合信息

概括内容,归纳要点

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“是因为没有充分发挥乡贤的作用造成的”表述太绝对,材料二第二段表述为“稍微盘点一下就会发现,近年来以城镇化为关键词的农村报道少见正面的消息,浙江上虞‘乡贤文化’确实是难得的例外”。

C项,“这里的‘新乡贤’和材料一、二中‘乡贤’的含义相同”曲解文意,材料一、二中的“乡贤”主要指从城市回乡的社会贤达,材料三中的“新乡贤”还包括紧密联系乡村实际干事情、做贡献的人。

D项,“也需要以社会主义核心价值观的不断创新为引领”表述错误,根据材料一第一段中“成为社会主义核心价值观引领下的时代诉求”,可知“不断创新”无中生有。

故选B。

(2)C项,“是因为城镇化给农村带来了许多治理困境,更因为其取得一些成绩”分析错误。根据材料二第一段“城镇化已经变成了一个滋味复杂的命题,近20年以来,它陆续将诸多治理困境呈现给了转型中的中国。在这当中,乡村空心化、乡村文化断裂、农村社会治理失效尤其令人忧心。人们的普遍感受是,中国乡村已经被一路高歌猛进的城镇化抛在了身后,正气喘吁吁地奔跑在它狭长的影子中”分析可知,应该是“是因为城镇化取得一些成绩的同时,给农村带来了许多治理困境”。

(3)作答此题,应先通读原文,整体理解把握文本的内容;然后抓住问题的指向,搜寻相关答题区域,进行归纳概括。根据材料一第二段中“在今天的‘城乡一体化发展’战略进程中,‘新乡贤’的时代角色十分突出。他们很多人出身于乡村,成就于城市;成长于乡土,弄潮于商海,在乡村与城市的内在关联上,具有天然独特的优势”,材料二第二段中“一个兼具乡土性与现代性,既存续了人文精神,也展现了现代公共治理规律的新型乡村模式,呈现在人们眼前”,材料二第四段中“他们既了解乡土文化心理,又熟谙现代社会规则,既经历过传统文化熏陶,又具备了现代人文精神”,材料三第一段中“‘乡贤文化’要‘新’在与核心价值观的契合上”“我们现在涵育的‘乡贤文化’,其主体不仅有别于旧时代乡贤,而且文化内涵既应传承过去见贤思齐、崇德向善的重要要素,更应有着契合并促进社会主义核心价值观的鲜明指向”“根本是要紧密联系乡村实际,围绕核心价值观在农民群众中的确立与弘扬来干事情、做贡献”分析概括即可得出答案。

3.

【答案】

D

(2)①运用了神态描写,表现了云源大师“威严”的特点,符合寺院住持身份。

②“威严”也是作为徒弟的了同的内心感受与敬畏的表现。

③“有了笑容”是因为了同羞愧难当、知错能改,云源大师的良苦用心终于有了回报,感到欣慰。

(3)①从小说情节来看,小说以剩饭为线索,贯串全文,演绎出两位出家人的生活故事。两人都因家庭变故,出家为僧,历经磨砺,悟道明理,终得佛法。两人既自度,又度人,都是与佛有缘之人。

②从艺术手法上看,以小见大。“一花一世界,粒米藏乾坤”,意含“佛观一粒米,大如须弥山”,一粒小小的米,其中的功德、福报和须弥山一样深远高大,在佛法来看,世间上大的不一定大,小的也不一定小,我们的心量有多大,世界就有多大。

③从主旨上看,深化了小说主题。“人惜饭,饭惜人。心生惜心,万物有情。”懂福、惜福才会有福,对细微之物不可轻易糟蹋,并且要以感恩、惜福的心来领受。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(小说)

标题的含义(小说)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)D项,“倡导人们要居安思危,节约粮食”有误,小说主题应是做人要惜福。

(2)阅读文本可知,文章第四段说“想到师傅云源大师那威严的样子,心里不禁有些害怕”,这是了同想要找师傅理论时想到的云源大师的样子,以及第七段说“跟在了同身后的住持云源大师手里托着一只空钵,一脸威严地对了同说”,这是了同想要倒掉剩饭时遇到的云源大师。这两处的“威严”都是了同眼中的云源大师,是对大师的神态描写,表现出了同对大师的敬畏,且云源大师是寺庙的主持,“威严”与其身份是相合的。另外,文章第十二段说“云源大师威严的脸上有了笑容”,此时了同已经知道自己的剩饭被云源大师吃了,也认识到了自己的错误,便去向云源大师请罪,云源大师的笑容是对了同的肯定,是为自己的良苦用心终于有了成效而感到欣慰。据此理解作答即可。

(3)本文标题为“一粒剩饭的佛缘”,结合文本,“一粒剩饭”是指了同和云源因变故而出家的生活状况,“佛缘”是指这二人在经过磨难之后懂得了佛法,不但自度,而且度人,都与佛有缘。从情节来看,小说借助“剩饭”把两个出家人的故事串联到一处,“剩饭”是文章的线索。从手法技巧来看,“一粒”言其小,但这小小的剩饭中蕴含的功德却是非常大,从云源到了同,从了同到北山周边地区,影响深远,这是由小见大的手法。从主旨上看来,小说从“一粒剩饭”延伸到“佛缘”,借助两个和尚的故事阐明人要知福惜福,不能糟蹋细微之物这一主旨,深化了小说主题。

二、文言文阅读

【答案】

C

A

B

(4)①秦始皇帝非常生气,在天下大规模进行搜索,急于找到贼人。张良于是改换名姓,逃跑躲避在下邳。

②张良说:“沛公觉得自己能打败项王吗?”沛公沉默,说:“现在该怎么办?”

【考点】

文言断句

姓名称谓

其他古代文化常识

内容概括与分析

文言翻译

【解析】

【参考译文】

张良字子房,他的祖先是韩人。张良当时年轻,没有在韩国做官。韩国灭亡后,张良家有三百家奴,弟弟死了都没有发丧,而以全部的财产寻求刺客刺杀秦王,替韩报仇,因为他的父祖做过五代韩相。

张良曾学礼于淮阳,在东面见到仓海君,发现一个大力士,做了重一百二十斤的铁锤。秦始皇帝东游,到达博浪沙的时候,张良和刺客一起埋伏刺杀秦皇帝,错误地击中副车。秦始皇帝非常生气,在天下大规模进行搜索,急于找到贼人。张良于是改换名姓,逃跑躲避在下邳。

项伯曾经杀人,躲避在张良那里。十年后,陈涉等起义,张良也聚集一百多年轻人。景驹自立为楚假王,在留。张良想去跟随他,走在路上碰到沛公。沛公正带领几千人攻占下邳,便跟随了沛公。沛公让张良做了厩将。

沛公到达秦国,宫室有数以千计的帷帐、狗马、珍宝、妇女,他想留下住在那里。樊哙劝谏,沛公没有听他的。张良说:“因为秦国无道,所以沛公能到这里。为天下除去祸害,现在应该以勤俭朴素来显示本色。现在刚入秦,就想着安于享乐,这就是所说的‘助桀为虐’。希望沛公听从樊哙的话。”沛公就又回去驻扎在霸上。

项羽到达鸿门,要攻打沛公,项伯夜里跑到沛公军中,偷偷地见张良,想和他一起逃离。张良说:“臣答应韩王护送沛公,现在事情紧急,逃跑是不义的。”便把这事告诉了沛公。沛公很惊讶,说:“现在怎么办?”张良说:“沛公想要真的背叛项王吗?”沛公说:“有个小人对我说把持关口不让诸侯进来,并且可以在秦地称王,便听了他的建议。”张良说:“沛公觉得自己能打败项王吗?”沛公沉默,说:“现在该怎么办?”张良就此请项伯来见沛公。沛公和项伯一起喝酒,为项伯祝寿,结为亲家,让项伯向项羽详细说明沛公不敢背叛项王,把住关口的原因是提防别的强盗。

汉六年,封有功之臣。高帝说:“子房的功劳是运筹帷幄,决定千里之外的胜利,自己在齐挑选三万户。”张良没有过战功,于是对高帝说:“开始臣是在下邳起家,和皇上在留相会,这是上天把臣托付给陛下。陛下采纳臣的计策,幸而有时还能有成效,臣希望把留封给我就够了,不敢接受三万户。”高帝就封张良做了留侯,是和萧何等一起受的封。

【解答】

(1)“项羽至鸿门”意为“项羽到达鸿门”,句意结构完整,应在其后断开,排除A、B两项;“欲击沛公”意为“要攻打沛公”,其主语为承前省略的项羽,“项伯”作“夜驰至沛公军”的主语,故应在“项伯”前断开,排除D项。

故选C。

(2)A项,“而司马迁的《史记》是我国第一部编年体通史”错误,《史记》是我国第一部纪传体通史。

(3)B项,“刘邦已经听取樊哙的进谏”错误,原文是“樊哙谏,沛公不听”,樊哙进谏,沛公没有听取。

(4)①索:

搜索。更:变更,改换。亡:逃亡。匿:躲避。

②度:估计、揣度。却:使退却、击退。默然:沉默。奈何:怎么办。

三、古诗词鉴赏

【答案】

D

(2)第一问:①表达对王詹叔的勉励之情,希望他在推行新法的过程中不惧困难,勇往直前;②暗含作者克服困难推行新法的坚定意志。

第二问:①“莫嗟”一句以行路为喻,强调不要嗟叹改革道路崎岖难行;②“不畏”一句以登高望远作比,强调不怕浮云遮蔽;③两句诗都体现了作者乐观自信、坚贞不屈的性格。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

把握主旨情感

赏析形象

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)D项,“着重描写离别场面、路途遥远,抒写与王詹叔的离别之情”表述错误。本诗以送别为题,但重点不在于抒写别情,而是缘事抒怀,表达作者的意志态度。

(2)阅读诗歌,尾句“莫嗟行路有崎岖”是说“不必感叹前方道路崎岖”。结合诗下注释①和对作者主持变法情况的了解可知,作者承认“行路有崎岖”,表达的应是对变法艰难的感慨,但他又用了“莫嗟”一词,明确表达了自己的态度。“莫嗟行路有崎岖”是以行路为喻,强调不要嗟叹改革道路崎岖难行。其中既有对王詹叔的勉励之情,希望他在推行新法的过程中能不惧艰难险阻,勇往直前;也含蓄表达了自己要克服困难推行新法的决心。而“不畏浮云遮望眼”是说“不怕被浮云遮蔽住眼睛”,古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字,表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。这两句诗都体现了作者对事物的发展充满信心,坚守节操,不向恶势力屈服的性格。

四、名篇名句默写

【答案】

(1)指点江山,激扬文字

(2)闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边

(3)锦帽貂裘,千骑卷平冈

【考点】

名篇名句默写

沁园春·长沙(毛泽东)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)由“表现革命者关心国家大事”可推知答案。注意“扬”的正确书写。

(2)由“引用典故”可推知答案。注意“钓”的正确书写。

(3)由“生动地描绘千百猎手满山遍野围猎的威武气势”可推知答案。注意“貂”“裘”的正确书写。

五、语言文字运用

【答案】

A

B

C

【考点】

词语辨析

成语的使用

语境填句

病句辨析修改

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)沉痛:深深的悲痛;深刻而令人痛心的。沉重:分量大,程度深;(心情)忧郁,不愉快。语段中是说巴黎圣母院起火,大火使巴西国家博物馆几乎毀于一旦的教训,修饰“教训”,应使用“沉痛”。

留传:遗留下来传给后代。流传:传下来或传播开。语段中是说文物,是具体的东西,是要留下来传给后代的,应使用“留传”。

责无旁贷:自己的责任,不能推卸给别人。义不容辞:道义上不允许推辞。语段中是说保护文物,传承文化是每个人不可推卸的责任,应使用“责无旁贷”。

全力以赴:把全部力量投入进去。全神贯注:全副精神高度集中。语段中是说要对文物保护工作尽全力,应使用“全力以赴”。

故选A。

(2)“在过去与未来的往复行进中”与上文“意味着老与新的巧妙结合”衔接并照应,置于句首,作状语,以示强调,据此可排除A、D两项;下文“使文化记忆得以传承”的主语应是“我们”,据此可排除C项。

故选B。

(3)A项,语序不当,“文化保护”应移到“虽然”前面;搭配不当,“延缓”与“损毁”不搭配。

B项,搭配不当,“减少”与“衰老”不搭配。

D项,语序不当,“文化保护”应移到“虽然”前面;“为文化延续的活力注入源源不竭”结构混乱,应改为“为文化延续注入源源不竭的活力”。

故选C。

【答案】

①用回溯的写法,以各种不可能出现的现象,来表达内心的渴望。

②精心选择与母子关系相关联的意象,表现真挚亲情。

③再现日常生活细节,亲切感人。

④层层铺垫,结尾点题、单句成节,产生强烈的情感冲击力。

⑤诗行错落有致,具有视觉美感。

【考点】

意象(现代诗歌)

诗歌情感及主旨

表现手法(现代诗歌)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

本题要求说明《你还在我身旁》这首诗的获奖理由,可从诗歌的整体构思、内容、艺术手法、诗歌的书写布局等角度分析。“瀑布的水逆流而上”到“厨房里飘来饭菜的香,你把我卷子签好名字,关掉电视,帮我把书包背上”用回溯的写法,以各种不可能出现的现象表达内心的渴望;“饭菜的香”“卷子签好名字”“帮我把书包背上”,精心选择日常生活中与母子关系相关联的意象,运用生动的细节描写,表现真挚的感情,亲切感人;结尾“你还在我身旁”单独成行,与上文的层层铺垫形成呼应,产生强烈的情感冲击;从诗句的摆放来看,错落有致,形成视觉美感。

【答案】

示例:①“兄弟姐妹”改为“学弟学妹”;

②“尊敬的”改为“敬爱的”;

③“励精图治”改为“刻苦学习”;

④“搜寻”改为“探寻”;

⑤“殷切期望”改为“由衷希望”。

【考点】

表达得体

【解析】

此题暂无解析

【解答】

①“兄弟姐妹”不适合毕业典礼这一庄重的场合,可改为“学弟学妹”;

②“尊敬的”是对长辈或宾朋的尊称,此处修饰对象为“学长学姐们”,可改为“敬爱的”;

③“励精图治”指振作精神,想办法把国家治理好。此处对象为学生,可改为“刻苦学习”;

④“搜寻”指到处寻找,与“智慧的光芒”搭配不当,可改为“探寻”;

⑤“殷切期望”是指长辈对晚辈的谆谆告诫,用在此处不得体,可改为“由衷希望”。

六、写作

【答案】

略。

【考点】

材料作文

命题作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页

同课章节目录