3.5 体温的控制 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 3.5 体温的控制 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 55.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-08-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

体温的控制

一、选择题

1.湖州市属亚热带季风气候,四季分明,光照较多,空气湿润,因而非常适宜野生动物的生存和繁衍,已发现野生动物200余种。下列在湖州发现的野生动物中,体温恒定的是(

)

A.扬子鳄

B.安吉小鲵

C.苍鹭

D.黑斑蛙

2.冬泳运动被誉为是“勇敢者的运动”。冬泳时运动员生理上可能出现的变化是(

)

A.机体耗氧量下降

B.骨骼肌战栗

C.甲状腺激素分泌减少

D.皮肤血管舒张

3.人在高温环境中时间过长,有可能发生中暑现象,这是由于(

)

A.骨骼肌发生痉挛,体内产热太多

B.皮肤血管多数扩张,血流量过大

C.体内产生的热量散不出,导致体温升高

D.汗液分泌太多,导致体内失水

4.下列有关正常人体体温调节的叙述错误的是(

)

A.寒冷刺激,皮肤血管舒张,增加皮肤血流量以抗寒

B.机体通过神绛-体液调节来维持体温相对恒定

C.人的体温是由位于下丘脑的体温调节中枢调控的

D.在炎热的环境中,人体可以通过皮肤血管舒张增加散热

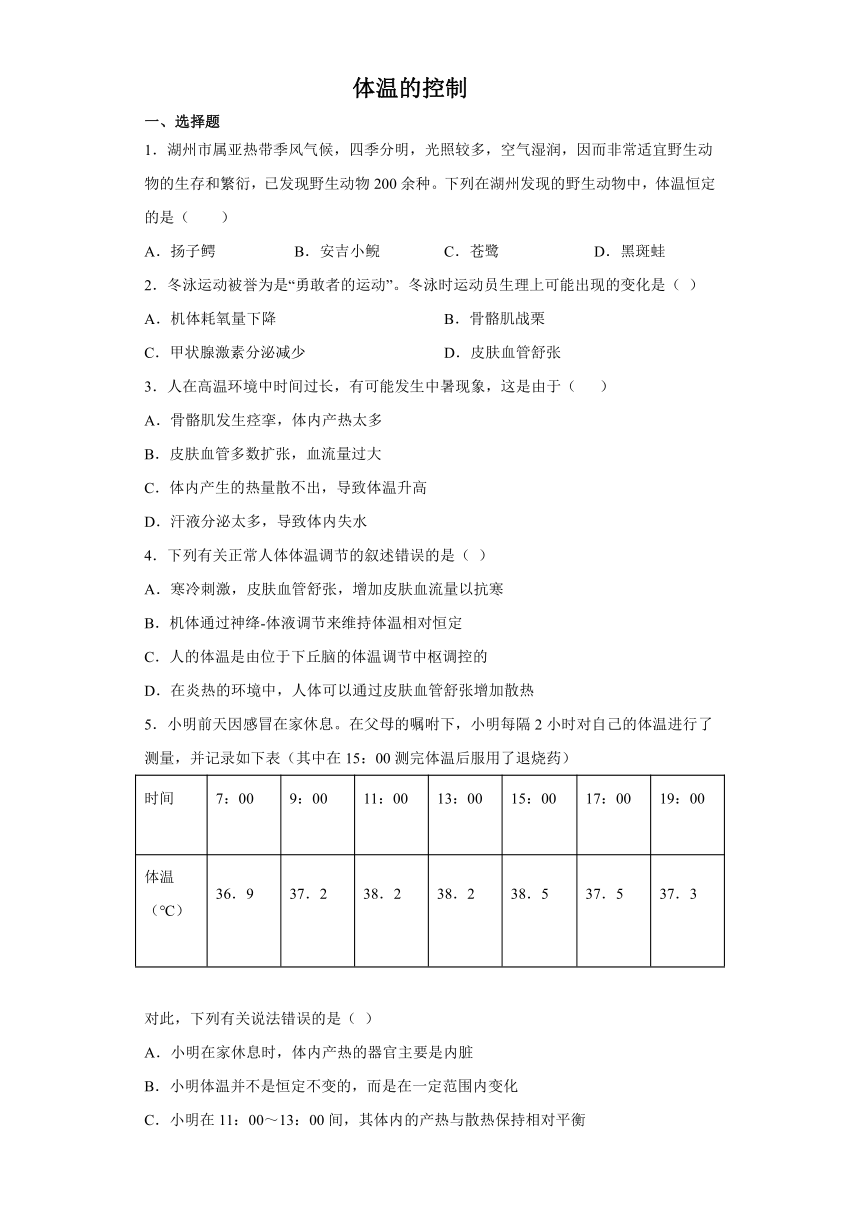

5.小明前天因感冒在家休息。在父母的嘱咐下,小明每隔2小时对自己的体温进行了测量,并记录如下表(其中在15:00测完体温后服用了退烧药)

时间

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

体温(℃)

36.9

37.2

38.2

38.2

38.5

37.5

37.3

对此,下列有关说法错误的是(

)

A.小明在家休息时,体内产热的器官主要是内脏

B.小明体温并不是恒定不变的,而是在一定范围内变化

C.小明在11:00~13:00间,其体内的产热与散热保持相对平衡

D.小明在服用了退烧药后的四小时内,体内的产热与散热保持相对平衡

6.冬季是H7N9禽流感的高发季节,医务人员为某病人测量体温发现该病人在24小时内的体温均在39摄氏度左右波动,则该病人在这24小时内产热和散热的关系为(

)

A.产热等于散热

B.产热大于散热

C.产热小于散热

D.不能确定

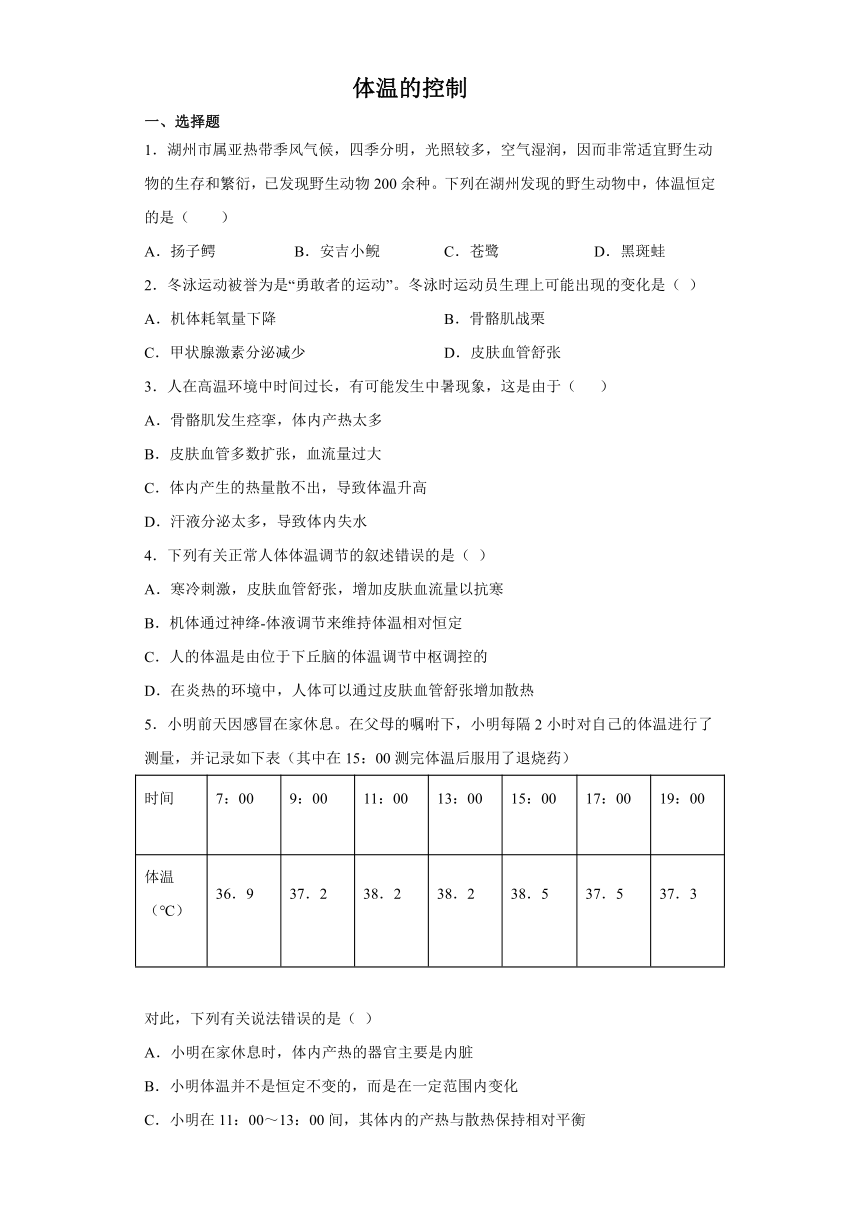

7.如图为气温上升时,人体的体温调节示意图。

以下关于人体各效应与其产生的主要结果,判断不正确的是(

)

A.效应①可使散热减少

B.效应②可使产热增加

C.效应③可使产热增加

D.效应④可使产热增加

8.何大妈在气温达到40.4℃时,没开空调的屋子里熬了两天,送到医院时体温高达41.7℃,却一点汗也没有,患“热射病”致使多个脏器衰竭,生命垂危。下列关于体温调节的说法正确的是( )

A.何大妈产热的主要部分是骨骼肌

B.何大妈体内产生的热量大于散出的热量,导致体温上升

C.正常情况下,在高温环境中血管收缩,汗液分泌增加

D.体温调节中枢在大脑部位

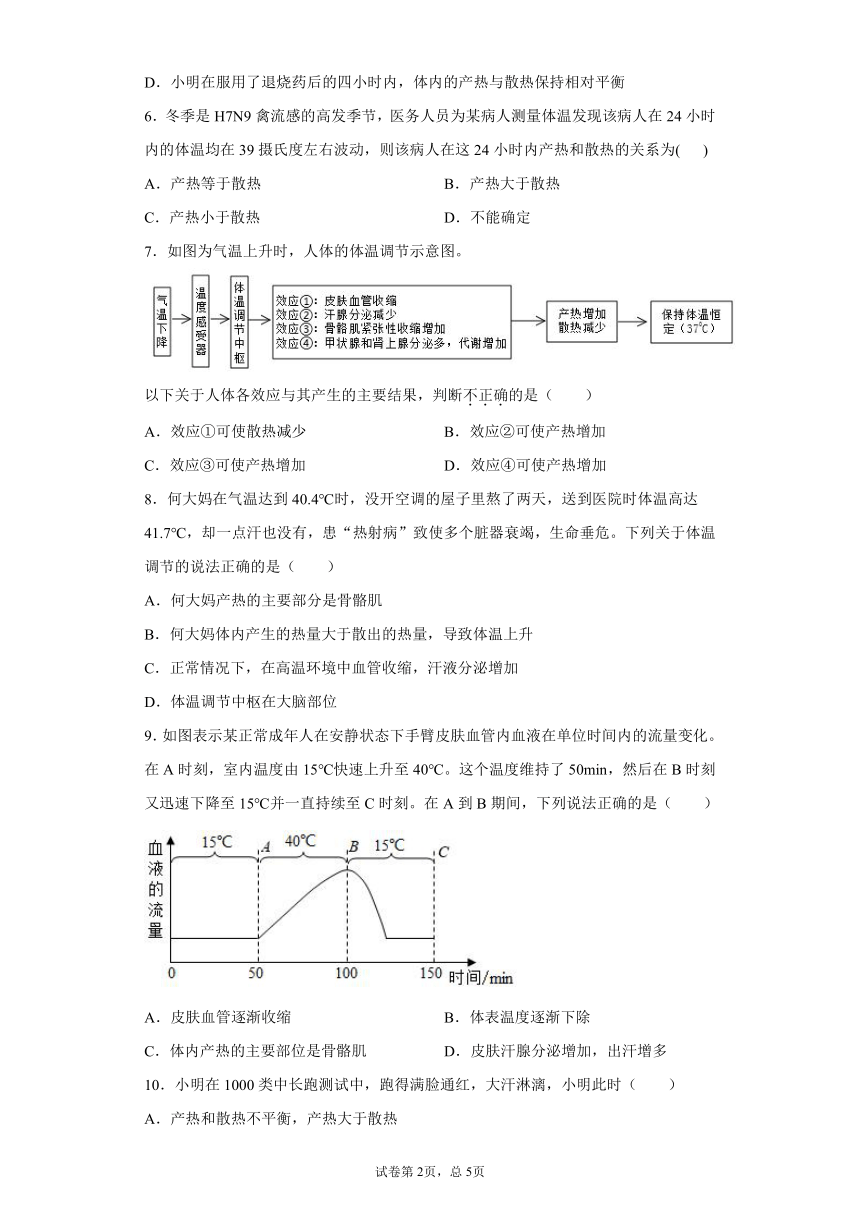

9.如图表示某正常成年人在安静状态下手臂皮肤血管内血液在单位时间内的流量变化。在A时刻,室内温度由15℃快速上升至40℃。这个温度维持了50min,然后在B时刻又迅速下降至15℃并一直持续至C时刻。在A到B期间,下列说法正确的是(

)

A.皮肤血管逐渐收缩

B.体表温度逐渐下除

C.体内产热的主要部位是骨骼肌

D.皮肤汗腺分泌增加,出汗增多

10.小明在1000类中长跑测试中,跑得满脸通红,大汗淋漓,小明此时(

)

A.产热和散热不平衡,产热大于散热

B.产生的热量主要来自于内脏

C.皮肤血管舒张,散热量增加

D.散热的主要方式是皮肤直接散热

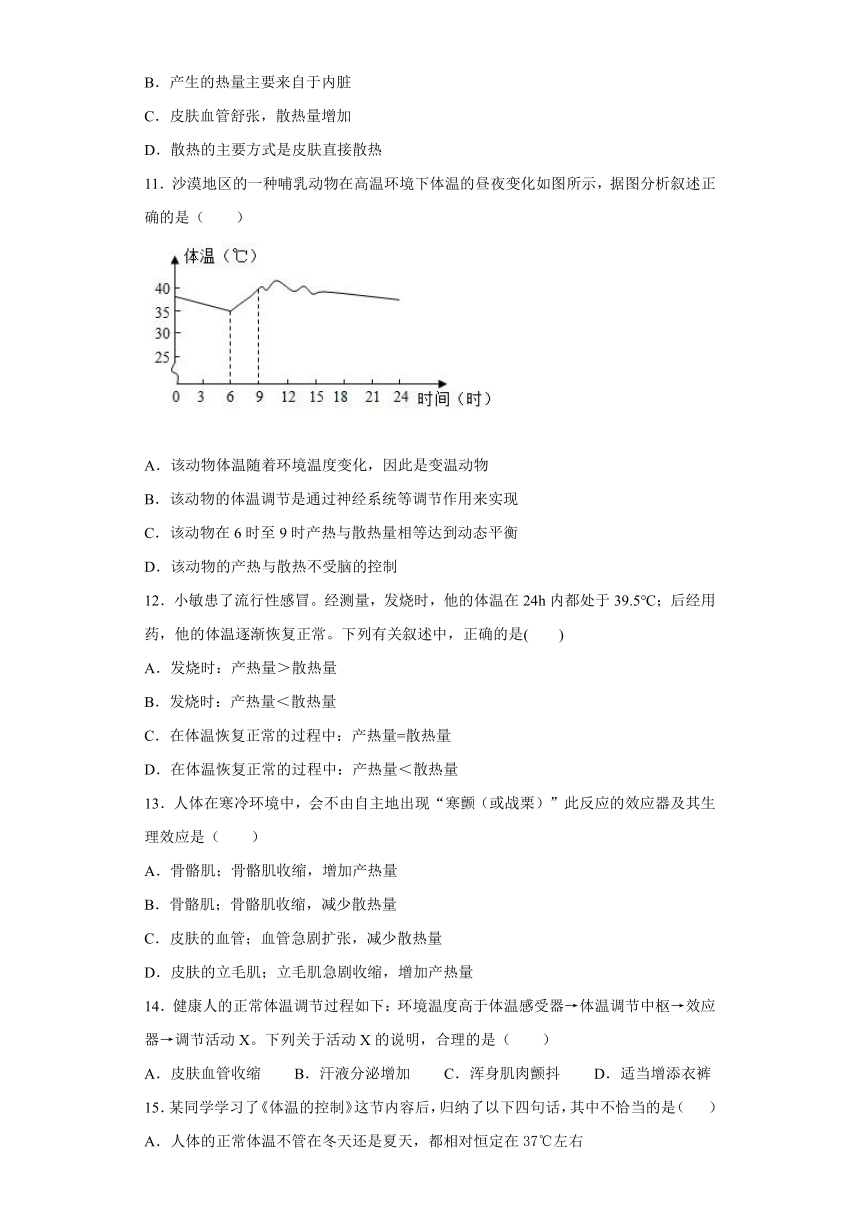

11.沙漠地区的一种哺乳动物在高温环境下体温的昼夜变化如图所示,据图分析叙述正确的是( )

A.该动物体温随着环境温度变化,因此是变温动物

B.该动物的体温调节是通过神经系统等调节作用来实现

C.该动物在6时至9时产热与散热量相等达到动态平衡

D.该动物的产热与散热不受脑的控制

12.小敏患了流行性感冒。经测量,发烧时,他的体温在24h内都处于39.5℃;后经用药,他的体温逐渐恢复正常。下列有关叙述中,正确的是( )

A.发烧时:产热量>散热量

B.发烧时:产热量<散热量

C.在体温恢复正常的过程中:产热量=散热量

D.在体温恢复正常的过程中:产热量<散热量

13.人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”此反应的效应器及其生理效应是(

)

A.骨骼肌;骨骼肌收缩,增加产热量

B.骨骼肌;骨骼肌收缩,减少散热量

C.皮肤的血管;血管急剧扩张,减少散热量

D.皮肤的立毛肌;立毛肌急剧收缩,增加产热量

14.健康人的正常体温调节过程如下:环境温度高于体温感受器→体温调节中枢→效应器→调节活动X。下列关于活动X的说明,合理的是(

)

A.皮肤血管收缩

B.汗液分泌增加

C.浑身肌肉颤抖

D.适当增添衣裤

15.某同学学习了《体温的控制》这节内容后,归纳了以下四句话,其中不恰当的是(

)

A.人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B.人类之所以能够维持稳定的体温,是因为的产热和散热保持动态平衡的结果

C.当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D.人体内的产热和散热过程是通过下丘脑中的体温调节中枢来调节和控制的

16.2019年,全球领先的绝热、保暖材料---优倍暖实现量产。由该材料制成的衣服比

同尺寸的羽绒服更薄、更轻、保暖效果更好。寒冷的冬天人们除穿上保暖的衣服保持恒定的体温外,下列途径不.能.依靠的是(

)

A.皮肤血管扩张,血流量多,皮肤温度升高

B.皮肤血管收缩,血流量少,皮肤温度降低

C.骨骼肌不自主地颤抖,使体内热量成倍增加

D.脑干下丘脑中的体温调节中枢的调节和控制

二、填空题

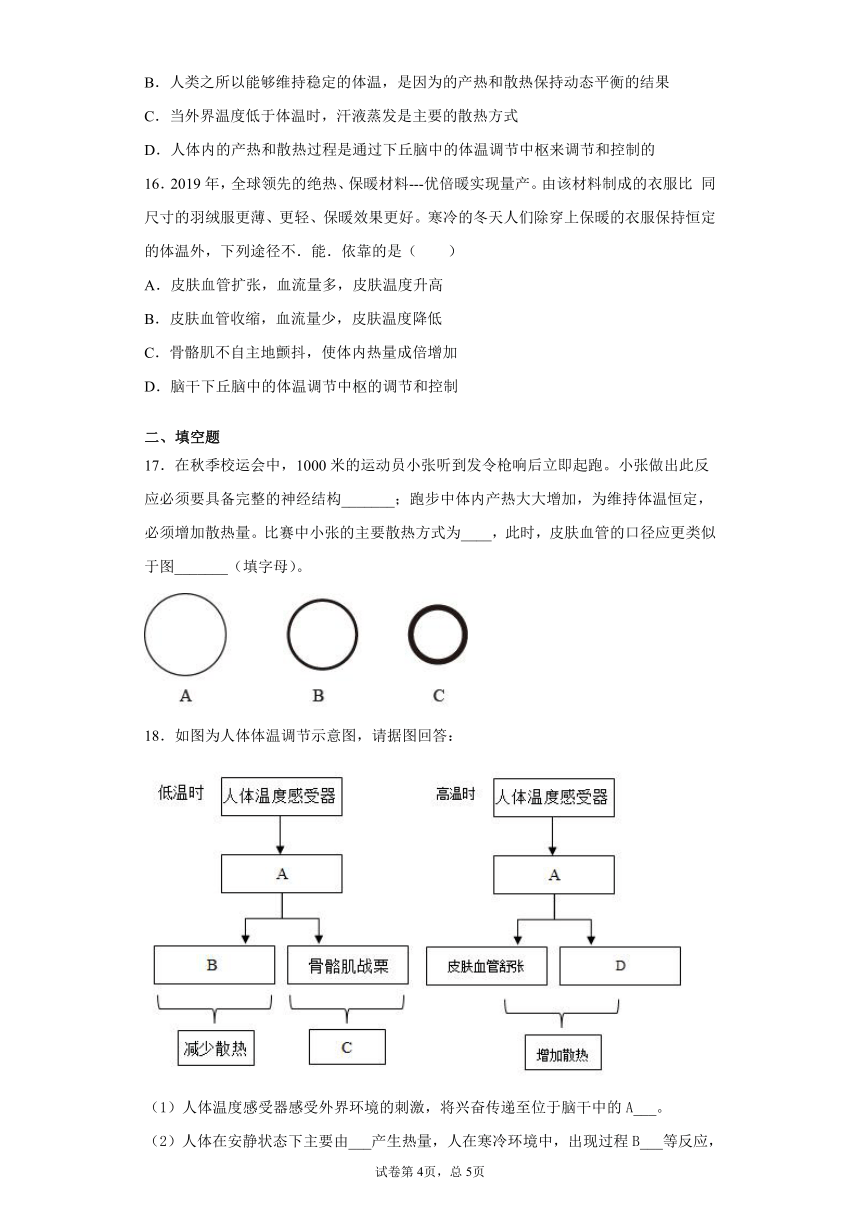

17.在秋季校运会中,1000米的运动员小张听到发令枪响后立即起跑。小张做出此反应必须要具备完整的神经结构_______;跑步中体内产热大大增加,为维持体温恒定,必须增加散热量。比赛中小张的主要散热方式为____,此时,皮肤血管的口径应更类似于图_______(填字母)。

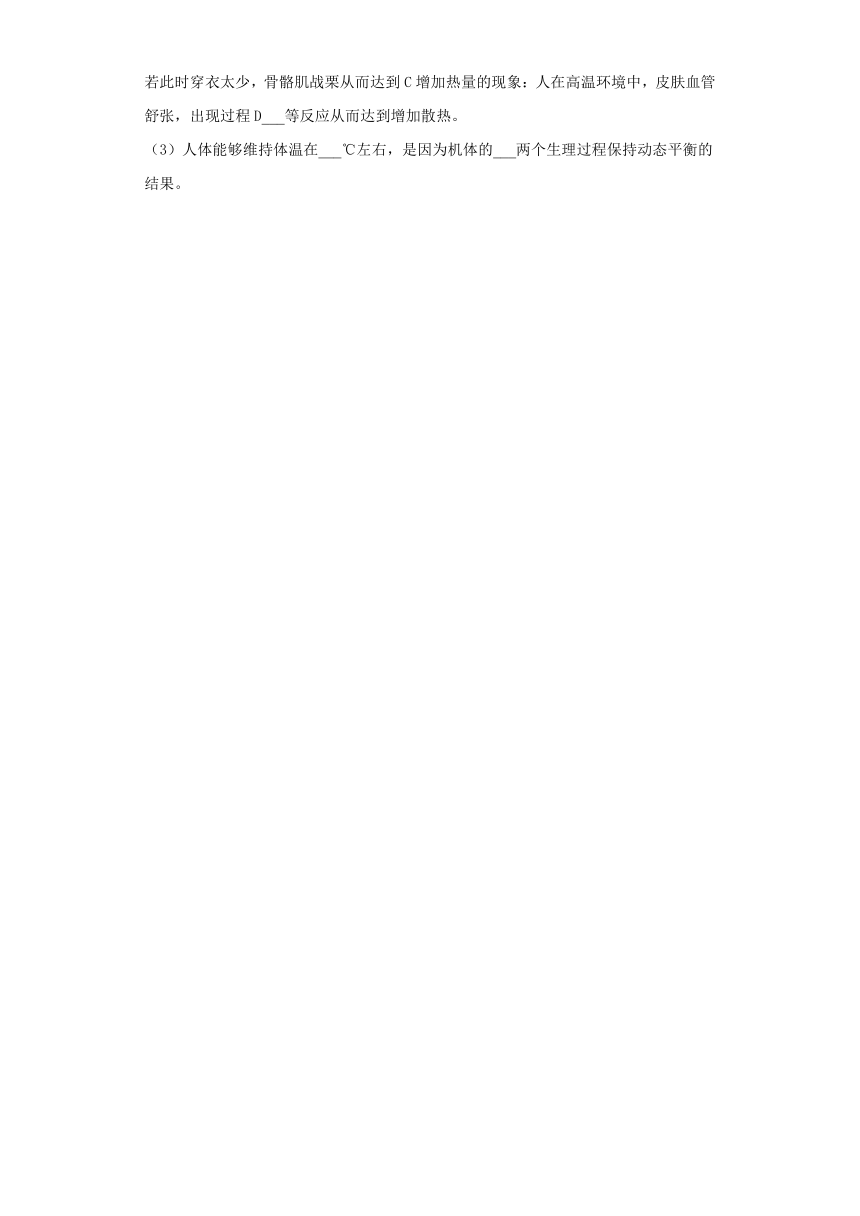

18.如图为人体体温调节示意图,请据图回答:

(1)人体温度感受器感受外界环境的刺激,将兴奋传递至位于脑干中的A___。

(2)人体在安静状态下主要由___产生热量,人在寒冷环境中,出现过程B___等反应,若此时穿衣太少,骨骼肌战栗从而达到C增加热量的现象:人在高温环境中,皮肤血管舒张,出现过程D___等反应从而达到增加散热。

(3)人体能够维持体温在___℃左右,是因为机体的___两个生理过程保持动态平衡的结果。

试卷第2页,总3页

参考答案

1.C

【分析】

恒温动物是指鸟类和哺乳类动物,因为体温调节机制比较完善,能在环境温度变化的情况下保持体温的相对稳定。据此答题。

【详解】

鸟类和哺乳动物体内具有良好的产热和散热结构,为恒温动物。而其余的均为变温动物。黑斑蛙、安吉小鲵为两栖动物,扬子鳄为爬行动物,它们的体温随外界环境的变化而变化为变温动物。而苍鹭为鸟类,为恒温动物。

故选C。

【点睛】

变温动物一般有冬眠的现象,对环境的一种适应方式。

2.B

【分析】

在神经系统和激素的调节作用下,人体会对环境的刺激做出一系列的适应性反应。

【详解】

A、冬泳时,环境温度明显低于体温,人体为维持体温的恒定,需要消耗大量的氧气来分解有机物产生热量;同时,游泳是一种剧烈运动,也需要大量的氧气来分解有机物产生能量;因此冬泳时机体耗氧量增多。故不符合题意。

B、在寒冷的环境中,人的骨骼肌会不由自主的战栗,即骨骼肌在自主的收缩和舒张,目的是增加热量的产生,维持体温的恒定。故符合题意。

C、甲状腺激素是由甲状腺分泌的,它的主要作用是促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性;人在寒冷的环境中,甲状腺激素的分泌量要增加,以提高人体的新陈代谢,维持体温的恒定和运动的需要。故不符合题意。

D、人在寒冷环境中,皮肤血管收缩,以减少血流量,降低皮肤的温度,这样通过皮肤散发的热量减少,有利于维持体温的恒定;故不符合题意。

【点睛】

在寒冷环境中,人的骨骼肌不由自主的战栗,是人对寒冷环境的一种适应。

3.C

【分析】

人体具有体温调节能力,但人在高温环境中易发生中暑现象,这说明人体体温调节能力是有一定的限度的。

【详解】

中暑是指因高温引起的人体体温调节功能失调,体内热量过度积蓄,从而引发神经器官受损。热射病在中暑的分级中就是重症中暑,是一种致命性疾病,病死率高。该病通常发生在夏季高温同时伴有高湿的天气。故C符合题意。

4.A

【分析】

人体体温调节:

(1)寒冷环境下:①增加产热的途径:骨骼肌战栗、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加;②减少散热的途径:立毛肌收缩、皮肤血管收缩等。

(2)炎热环境下:主要通过增加散热在维持体温相对稳定,增加散热的措施主要有汗液分泌增加、皮肤血管舒张。

【详解】

A、寒冷环境刺激可使皮肤血管收缩,血流量减少,机体散热减少,A错误;

B、人在寒冷环境中,机体通过神经?体液调节来增加产热,减少散热维持体温相对恒定,B正确;

C、人的体温调节中枢是由位于下丘脑,C正确;

D、在炎热的环境中,皮肤血管舒张使得血流量增加,进而增加产热量,D正确。

【点睛】

本题考查体温调节的相关知识,要求考生掌握人体体温维持相对稳定的机理,识记人体体温调节的具体过程及该过程中涉及到的激素和激素的作用,能理论联系实际,结合所学的知识准确判断各选项。

5.D

【分析】

人的体温是相对恒定的,但不是绝对不变的;人体产热与散热相对平衡时体温才能保持平衡。人体在安静下,主要产热器官是内脏。在剧烈运动时主要的产热器官则会发生变化。

【详解】

依据分析可知:在平静状态下,人体产生热量的主要器官是内脏。A正确;正常情况下,人的体温在36.8℃左右,是相对恒定的,但不是绝对不变的。B正确;由数据知,在11:00-13:00间,小明的体温保持不变,说明其体内产热与散热相互平衡。C选项正确;小明在服用了退烧药后的4小时内,体温明显降低,说明体内的产热速度小于散热速度。D错误。

6.A

【分析】

体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果。

【详解】

病人的体温在39℃左右波动。说明产热和散热趋于平衡。可见A正确。

故选A。

【点睛】

掌握恒温的定义和产热、散热的关系是解题的关键。

7.B

【分析】

人体维持体温相对稳定的机理是产热量等于散热量。人体在安静状态下,机体产热的主要器官是内脏,而在运动状态下,机体产热的主要器官是骨骼肌。

【详解】

A.效应①皮肤血管收缩,血流量减少,可使散热减少,A正确。

B.效应②汗腺分泌减少,汗液减少,减少体内散失的热量,但不能改变产热多少,B错误。

C.效应③骨骼肌收缩增加,使产热增加,C正确。

D.效应④甲状腺和肾上腺分泌多,代谢率增加,使产热增加,D正确。

故选B。

【点睛】

此题考查了人体体温相对稳定的维持机理,意在强化学生对体温稳定的识记、理解、记忆。

8.B

【分析】

人体具有体温调节能力,但人在高温环境中易发生中暑现象,这说明人体体温调节能力是有一定的限度的。

【详解】

A.安静状态下产热主要来自内脏,A错误。

B.中暑是指因高温引起的人体体温调节功能失调,体内产生的热量大于散出的热量导致热量过度积蓄,从而引发神经器官受损。热射病在中暑的分级中就是重症中暑,是一种致命性疾病,病死率高,B正确。

C.皮肤中的汗腺和血管能够调节体温,当气温高时,汗腺分泌的汗液增多,血管扩张,流经体表的血液增多,就能散失体内的热量,C错误。

D.人体的体温调节中枢位于下丘脑,D错误。

故选B。

【点睛】

遇到高温天气,一旦出现大汗淋漓、神志恍惚时,要注意降温。如高温下发生出现昏迷的现象,应立即将昏迷人员转移至通风阴凉处,冷水反复擦拭皮肤,随后要持续监测体温变化,若高温持续应马上送至医院进行治疗,千万不可以为是普通中暑而小视,耽误治疗时间。

9.D

【分析】

体温调节是温度感受器接受体内、外环境温度的刺激,通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分泌腺、骨骼、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在相对恒定的水乎。据图分析,室内温度升高,血流量增加,室内温度降低,血流量减少。

【详解】

据图可见:在A到B期间,血液流量增大,有利于散热,此时皮肤的血管处于舒张状态,体表温度上升。在A到B期间,血管舒张,汗液蒸发,汗腺分泌增加,出汗增多。人体在安静下,主要产热器官是内脏,在剧烈运动时主要的产热器官则是骨骼肌。

故选D。

【点睛】

通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解铎、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。

10.C

【分析】

体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果。

【详解】

A.小明在1000米中长跑测试中,大汗淋漓,是散热的体现,此时产热等于散热,则体温一直维持在正常体温,故A错误。

B.人体运动时产生热量主要来自骨骼肌,静止时产热主要来自内脏,故B错误。

C.小明此时大汗淋漓,是散热的提现,人体可以通过皮肤血管舒张来增加散热,故C正确。

D.小明此时大汗淋漓,主要是通过汗液蒸发的形式散热,故D错误。

故选C。

【点睛】

产热大于散热,则体温持续升高;产热小于散热,则体温持续下降。

11.B

【分析】

哺乳动物一般具有胎生哺乳,体表被毛覆盖有保温作用,体腔内有膈,牙齿分为门齿、臼齿、犬齿,心脏四腔,用肺呼吸,体温恒定等特征。

【详解】

A.哺乳动物属于恒温动物,错误。

B.神经系统可以通过控制肾上腺、肌肉等结构的功能,进而调节体温,正确。

C.据图可见:该动物在6时至9时体温开始上升,说明产热量大于散热量,错误。

D.哺乳动物的神经系统发达,具有调节和维持体温恒定的作用,错误。

故选B。

【点睛】

本题主要考查了体温恒定的相关知识,理解相关知识,本题相对较容易。

12.D

【分析】

人体体温维持相对稳定是神经-体液共同调节的结果。机体产热和散热保持动态平衡的机制如下:外界温度低时,机体产热多,散热也多;外界温度高时,机体产热少,散热少。产热多于散热,则体温升高;产热少于散热,则体温降低。

【详解】

小敏体温在24h内都处于39.5℃,此时机体的产热与散热达到动态平衡,即发烧时产热量=散热量。体温逐渐恢复正常,这一过程中散热>产热。

故选D。

【点睛】

本题结合图示主要考查人体的体温调节,意在强化学生对体温调节的过程的理解与运用。

13.A

【分析】

在寒冷时,冷觉感受器兴奋,冲动传至下丘脑,使下丘脑产生以下活动:一是分泌促甲状腺激素释放激素使甲状腺激素释放增多,使机体代谢增强,抗寒冷能力增强;二是经传出神经支配骨骼肌战栗,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,血流量减少,肾上腺素分泌增加。

【详解】

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”。战栗产热是由于骨骼肌的不自主收缩导致的,故效应器为骨骼肌;骨骼肌收缩的目的是为了增加产热,以在寒冷中维持体温的恒定。BCD均不符合题意。

故选A。

【点睛】

本题考查人体体温调节过程,要求考生识记人体体温调节的原理及具体过程,尤其是寒冷条件下,增加产热和减少散热的途径,能根据题干要求准确判断各选项。

14.B

【分析】

皮肤的主要功能有保护、分泌、排泄、调节体温和感受外界刺激等作用,人体的主要散热部位是皮肤,皮肤与局部血流量有密切关系,据此答题。

【详解】

AB.凡是能影响皮肤血管舒缩的因素(如环境温度变化或精神紧张等)都能改变皮肤的温度。真皮中含有丰富的血管,不但能够给皮肤送来营养,还能够调节体温。天热时,毛细血管舒张,血流量增加,汗液分泌增多,散失更多的热量,A错误,B正确。

CD.浑身肌肉颤抖、适当增添衣裤,使人体减少散热,增加产热,起到保温的作用,错误。

故选B。

【点睛】

增加产热的途径有:骨骼肌战栗、立毛肌收缩、肾上腺素和甲状腺激素分泌增加,从而提高代谢;减少散热的途径有:皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,汗液分泌增多。

15.C

【分析】

(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

【详解】

A.人是恒温动物,人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右,A正确。

B.人体的产热和散热过程趋于平衡,从而能够维持稳定的体温,B正确。

C.当气温高于体温时,汗液蒸发才是主要的散热方式,C错误。

D.人的体温一般都为37℃左右,这是人体下丘脑体温调节中枢在控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,D正确。

【点睛】

本题考查寒冷环境和炎热环境中体温调节过程,提升学生分析问题和解决问题的能力。

16.A

【分析】

生物对环境的适应是普遍存在的。

【详解】

生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。人在寒冷环境中直打哆嗦,可以产生热量,是对寒冷环境的一种适应。同时皮肤血管收缩,血流量少,血液流动变慢,皮肤温度降低,散热量减少,来调节自身的温度;脑干下丘脑中的体温调节中枢的调节和控制。可见A符合题意。

故选:A。

【点睛】

掌握保持体温恒定的原因是解题的关键。

17.反射弧

汗液蒸发

A

【详解】

[1]反射活动的结构基础称为反射弧,反射弧的结构:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。小张听到发令枪响后立即起跑,做出此反应必须要具备完整的神经结构是反射弧。

[2][3]在炎热环境中,人体散热主要是通过排汗方式进行,此时皮肤血管舒张,血管口径应更类似于图A。

18.体温调节中枢

内脏

皮肤毛细血管收缩

汗液分泌增多

37

产热和散热

【分析】

下丘脑是人体体温调节的中枢,当人体外部环境温度发生变化时,机体通过下丘脑调节机体的体温并使之保持相对稳定,当外部低温时,机体通过神经调节(皮肤毛细血管的收缩、立毛肌收缩、汗腺分泌减少以及骨骼肌战栗)和体液调节(肾上腺素、甲状腺激素的分泌增多,使机体的代谢能力增强,产热增多)来维持体温的稳定;当外部高温时,机体主要通过神经调节(皮肤毛细血管的舒张、立毛肌舒张、汗液分泌增多)使体温保持稳定。

【详解】

(1)体温调节神经冲动传导的途径:皮肤温度感受器→传入神经→体温调节中枢→传出神经→甲状腺。人体内产热和散热过程是通过脑干中的A体温调节中枢来调节和控制的。

(2)人体主要的产热的器官是骨骼肌。安静时主要是内脏产热。当外部低温时,机体通过神经调节(皮肤毛细血管的收缩、立毛肌收缩、汗腺分泌减少以及骨骼肌战栗)和体液调节(肾上腺素、甲状腺激素的分泌增多,使机体的代谢能力增强,产热增多)来维持体温的稳定;当外部高温时,机体主要通过神经调节(皮肤毛细血管的舒张、立毛肌舒张、汗液分泌增多)使体温保持稳定。可见B是皮肤毛细血管的收缩,C是产热,D是汗液分泌增多。

(3)皮肤中的汗腺和血管能够调节体温,当气温高时,汗腺分泌的汗液增多,流经体表的血液增多,就能散失体内的热量;当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量。皮肤具有调节体温的功能,是通过机体的产热和散热两个生理过程来保持动态平衡。从而使人体体温能够保持在37度左右。

【点睛】

解题的关键是掌握体温调节的过程。

答案第1页,总2页

答案第1页,总2页

一、选择题

1.湖州市属亚热带季风气候,四季分明,光照较多,空气湿润,因而非常适宜野生动物的生存和繁衍,已发现野生动物200余种。下列在湖州发现的野生动物中,体温恒定的是(

)

A.扬子鳄

B.安吉小鲵

C.苍鹭

D.黑斑蛙

2.冬泳运动被誉为是“勇敢者的运动”。冬泳时运动员生理上可能出现的变化是(

)

A.机体耗氧量下降

B.骨骼肌战栗

C.甲状腺激素分泌减少

D.皮肤血管舒张

3.人在高温环境中时间过长,有可能发生中暑现象,这是由于(

)

A.骨骼肌发生痉挛,体内产热太多

B.皮肤血管多数扩张,血流量过大

C.体内产生的热量散不出,导致体温升高

D.汗液分泌太多,导致体内失水

4.下列有关正常人体体温调节的叙述错误的是(

)

A.寒冷刺激,皮肤血管舒张,增加皮肤血流量以抗寒

B.机体通过神绛-体液调节来维持体温相对恒定

C.人的体温是由位于下丘脑的体温调节中枢调控的

D.在炎热的环境中,人体可以通过皮肤血管舒张增加散热

5.小明前天因感冒在家休息。在父母的嘱咐下,小明每隔2小时对自己的体温进行了测量,并记录如下表(其中在15:00测完体温后服用了退烧药)

时间

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

体温(℃)

36.9

37.2

38.2

38.2

38.5

37.5

37.3

对此,下列有关说法错误的是(

)

A.小明在家休息时,体内产热的器官主要是内脏

B.小明体温并不是恒定不变的,而是在一定范围内变化

C.小明在11:00~13:00间,其体内的产热与散热保持相对平衡

D.小明在服用了退烧药后的四小时内,体内的产热与散热保持相对平衡

6.冬季是H7N9禽流感的高发季节,医务人员为某病人测量体温发现该病人在24小时内的体温均在39摄氏度左右波动,则该病人在这24小时内产热和散热的关系为(

)

A.产热等于散热

B.产热大于散热

C.产热小于散热

D.不能确定

7.如图为气温上升时,人体的体温调节示意图。

以下关于人体各效应与其产生的主要结果,判断不正确的是(

)

A.效应①可使散热减少

B.效应②可使产热增加

C.效应③可使产热增加

D.效应④可使产热增加

8.何大妈在气温达到40.4℃时,没开空调的屋子里熬了两天,送到医院时体温高达41.7℃,却一点汗也没有,患“热射病”致使多个脏器衰竭,生命垂危。下列关于体温调节的说法正确的是( )

A.何大妈产热的主要部分是骨骼肌

B.何大妈体内产生的热量大于散出的热量,导致体温上升

C.正常情况下,在高温环境中血管收缩,汗液分泌增加

D.体温调节中枢在大脑部位

9.如图表示某正常成年人在安静状态下手臂皮肤血管内血液在单位时间内的流量变化。在A时刻,室内温度由15℃快速上升至40℃。这个温度维持了50min,然后在B时刻又迅速下降至15℃并一直持续至C时刻。在A到B期间,下列说法正确的是(

)

A.皮肤血管逐渐收缩

B.体表温度逐渐下除

C.体内产热的主要部位是骨骼肌

D.皮肤汗腺分泌增加,出汗增多

10.小明在1000类中长跑测试中,跑得满脸通红,大汗淋漓,小明此时(

)

A.产热和散热不平衡,产热大于散热

B.产生的热量主要来自于内脏

C.皮肤血管舒张,散热量增加

D.散热的主要方式是皮肤直接散热

11.沙漠地区的一种哺乳动物在高温环境下体温的昼夜变化如图所示,据图分析叙述正确的是( )

A.该动物体温随着环境温度变化,因此是变温动物

B.该动物的体温调节是通过神经系统等调节作用来实现

C.该动物在6时至9时产热与散热量相等达到动态平衡

D.该动物的产热与散热不受脑的控制

12.小敏患了流行性感冒。经测量,发烧时,他的体温在24h内都处于39.5℃;后经用药,他的体温逐渐恢复正常。下列有关叙述中,正确的是( )

A.发烧时:产热量>散热量

B.发烧时:产热量<散热量

C.在体温恢复正常的过程中:产热量=散热量

D.在体温恢复正常的过程中:产热量<散热量

13.人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”此反应的效应器及其生理效应是(

)

A.骨骼肌;骨骼肌收缩,增加产热量

B.骨骼肌;骨骼肌收缩,减少散热量

C.皮肤的血管;血管急剧扩张,减少散热量

D.皮肤的立毛肌;立毛肌急剧收缩,增加产热量

14.健康人的正常体温调节过程如下:环境温度高于体温感受器→体温调节中枢→效应器→调节活动X。下列关于活动X的说明,合理的是(

)

A.皮肤血管收缩

B.汗液分泌增加

C.浑身肌肉颤抖

D.适当增添衣裤

15.某同学学习了《体温的控制》这节内容后,归纳了以下四句话,其中不恰当的是(

)

A.人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B.人类之所以能够维持稳定的体温,是因为的产热和散热保持动态平衡的结果

C.当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D.人体内的产热和散热过程是通过下丘脑中的体温调节中枢来调节和控制的

16.2019年,全球领先的绝热、保暖材料---优倍暖实现量产。由该材料制成的衣服比

同尺寸的羽绒服更薄、更轻、保暖效果更好。寒冷的冬天人们除穿上保暖的衣服保持恒定的体温外,下列途径不.能.依靠的是(

)

A.皮肤血管扩张,血流量多,皮肤温度升高

B.皮肤血管收缩,血流量少,皮肤温度降低

C.骨骼肌不自主地颤抖,使体内热量成倍增加

D.脑干下丘脑中的体温调节中枢的调节和控制

二、填空题

17.在秋季校运会中,1000米的运动员小张听到发令枪响后立即起跑。小张做出此反应必须要具备完整的神经结构_______;跑步中体内产热大大增加,为维持体温恒定,必须增加散热量。比赛中小张的主要散热方式为____,此时,皮肤血管的口径应更类似于图_______(填字母)。

18.如图为人体体温调节示意图,请据图回答:

(1)人体温度感受器感受外界环境的刺激,将兴奋传递至位于脑干中的A___。

(2)人体在安静状态下主要由___产生热量,人在寒冷环境中,出现过程B___等反应,若此时穿衣太少,骨骼肌战栗从而达到C增加热量的现象:人在高温环境中,皮肤血管舒张,出现过程D___等反应从而达到增加散热。

(3)人体能够维持体温在___℃左右,是因为机体的___两个生理过程保持动态平衡的结果。

试卷第2页,总3页

参考答案

1.C

【分析】

恒温动物是指鸟类和哺乳类动物,因为体温调节机制比较完善,能在环境温度变化的情况下保持体温的相对稳定。据此答题。

【详解】

鸟类和哺乳动物体内具有良好的产热和散热结构,为恒温动物。而其余的均为变温动物。黑斑蛙、安吉小鲵为两栖动物,扬子鳄为爬行动物,它们的体温随外界环境的变化而变化为变温动物。而苍鹭为鸟类,为恒温动物。

故选C。

【点睛】

变温动物一般有冬眠的现象,对环境的一种适应方式。

2.B

【分析】

在神经系统和激素的调节作用下,人体会对环境的刺激做出一系列的适应性反应。

【详解】

A、冬泳时,环境温度明显低于体温,人体为维持体温的恒定,需要消耗大量的氧气来分解有机物产生热量;同时,游泳是一种剧烈运动,也需要大量的氧气来分解有机物产生能量;因此冬泳时机体耗氧量增多。故不符合题意。

B、在寒冷的环境中,人的骨骼肌会不由自主的战栗,即骨骼肌在自主的收缩和舒张,目的是增加热量的产生,维持体温的恒定。故符合题意。

C、甲状腺激素是由甲状腺分泌的,它的主要作用是促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性;人在寒冷的环境中,甲状腺激素的分泌量要增加,以提高人体的新陈代谢,维持体温的恒定和运动的需要。故不符合题意。

D、人在寒冷环境中,皮肤血管收缩,以减少血流量,降低皮肤的温度,这样通过皮肤散发的热量减少,有利于维持体温的恒定;故不符合题意。

【点睛】

在寒冷环境中,人的骨骼肌不由自主的战栗,是人对寒冷环境的一种适应。

3.C

【分析】

人体具有体温调节能力,但人在高温环境中易发生中暑现象,这说明人体体温调节能力是有一定的限度的。

【详解】

中暑是指因高温引起的人体体温调节功能失调,体内热量过度积蓄,从而引发神经器官受损。热射病在中暑的分级中就是重症中暑,是一种致命性疾病,病死率高。该病通常发生在夏季高温同时伴有高湿的天气。故C符合题意。

4.A

【分析】

人体体温调节:

(1)寒冷环境下:①增加产热的途径:骨骼肌战栗、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加;②减少散热的途径:立毛肌收缩、皮肤血管收缩等。

(2)炎热环境下:主要通过增加散热在维持体温相对稳定,增加散热的措施主要有汗液分泌增加、皮肤血管舒张。

【详解】

A、寒冷环境刺激可使皮肤血管收缩,血流量减少,机体散热减少,A错误;

B、人在寒冷环境中,机体通过神经?体液调节来增加产热,减少散热维持体温相对恒定,B正确;

C、人的体温调节中枢是由位于下丘脑,C正确;

D、在炎热的环境中,皮肤血管舒张使得血流量增加,进而增加产热量,D正确。

【点睛】

本题考查体温调节的相关知识,要求考生掌握人体体温维持相对稳定的机理,识记人体体温调节的具体过程及该过程中涉及到的激素和激素的作用,能理论联系实际,结合所学的知识准确判断各选项。

5.D

【分析】

人的体温是相对恒定的,但不是绝对不变的;人体产热与散热相对平衡时体温才能保持平衡。人体在安静下,主要产热器官是内脏。在剧烈运动时主要的产热器官则会发生变化。

【详解】

依据分析可知:在平静状态下,人体产生热量的主要器官是内脏。A正确;正常情况下,人的体温在36.8℃左右,是相对恒定的,但不是绝对不变的。B正确;由数据知,在11:00-13:00间,小明的体温保持不变,说明其体内产热与散热相互平衡。C选项正确;小明在服用了退烧药后的4小时内,体温明显降低,说明体内的产热速度小于散热速度。D错误。

6.A

【分析】

体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果。

【详解】

病人的体温在39℃左右波动。说明产热和散热趋于平衡。可见A正确。

故选A。

【点睛】

掌握恒温的定义和产热、散热的关系是解题的关键。

7.B

【分析】

人体维持体温相对稳定的机理是产热量等于散热量。人体在安静状态下,机体产热的主要器官是内脏,而在运动状态下,机体产热的主要器官是骨骼肌。

【详解】

A.效应①皮肤血管收缩,血流量减少,可使散热减少,A正确。

B.效应②汗腺分泌减少,汗液减少,减少体内散失的热量,但不能改变产热多少,B错误。

C.效应③骨骼肌收缩增加,使产热增加,C正确。

D.效应④甲状腺和肾上腺分泌多,代谢率增加,使产热增加,D正确。

故选B。

【点睛】

此题考查了人体体温相对稳定的维持机理,意在强化学生对体温稳定的识记、理解、记忆。

8.B

【分析】

人体具有体温调节能力,但人在高温环境中易发生中暑现象,这说明人体体温调节能力是有一定的限度的。

【详解】

A.安静状态下产热主要来自内脏,A错误。

B.中暑是指因高温引起的人体体温调节功能失调,体内产生的热量大于散出的热量导致热量过度积蓄,从而引发神经器官受损。热射病在中暑的分级中就是重症中暑,是一种致命性疾病,病死率高,B正确。

C.皮肤中的汗腺和血管能够调节体温,当气温高时,汗腺分泌的汗液增多,血管扩张,流经体表的血液增多,就能散失体内的热量,C错误。

D.人体的体温调节中枢位于下丘脑,D错误。

故选B。

【点睛】

遇到高温天气,一旦出现大汗淋漓、神志恍惚时,要注意降温。如高温下发生出现昏迷的现象,应立即将昏迷人员转移至通风阴凉处,冷水反复擦拭皮肤,随后要持续监测体温变化,若高温持续应马上送至医院进行治疗,千万不可以为是普通中暑而小视,耽误治疗时间。

9.D

【分析】

体温调节是温度感受器接受体内、外环境温度的刺激,通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分泌腺、骨骼、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在相对恒定的水乎。据图分析,室内温度升高,血流量增加,室内温度降低,血流量减少。

【详解】

据图可见:在A到B期间,血液流量增大,有利于散热,此时皮肤的血管处于舒张状态,体表温度上升。在A到B期间,血管舒张,汗液蒸发,汗腺分泌增加,出汗增多。人体在安静下,主要产热器官是内脏,在剧烈运动时主要的产热器官则是骨骼肌。

故选D。

【点睛】

通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解铎、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。

10.C

【分析】

体温的相对恒定是机体产热和散热动态平衡的结果。

【详解】

A.小明在1000米中长跑测试中,大汗淋漓,是散热的体现,此时产热等于散热,则体温一直维持在正常体温,故A错误。

B.人体运动时产生热量主要来自骨骼肌,静止时产热主要来自内脏,故B错误。

C.小明此时大汗淋漓,是散热的提现,人体可以通过皮肤血管舒张来增加散热,故C正确。

D.小明此时大汗淋漓,主要是通过汗液蒸发的形式散热,故D错误。

故选C。

【点睛】

产热大于散热,则体温持续升高;产热小于散热,则体温持续下降。

11.B

【分析】

哺乳动物一般具有胎生哺乳,体表被毛覆盖有保温作用,体腔内有膈,牙齿分为门齿、臼齿、犬齿,心脏四腔,用肺呼吸,体温恒定等特征。

【详解】

A.哺乳动物属于恒温动物,错误。

B.神经系统可以通过控制肾上腺、肌肉等结构的功能,进而调节体温,正确。

C.据图可见:该动物在6时至9时体温开始上升,说明产热量大于散热量,错误。

D.哺乳动物的神经系统发达,具有调节和维持体温恒定的作用,错误。

故选B。

【点睛】

本题主要考查了体温恒定的相关知识,理解相关知识,本题相对较容易。

12.D

【分析】

人体体温维持相对稳定是神经-体液共同调节的结果。机体产热和散热保持动态平衡的机制如下:外界温度低时,机体产热多,散热也多;外界温度高时,机体产热少,散热少。产热多于散热,则体温升高;产热少于散热,则体温降低。

【详解】

小敏体温在24h内都处于39.5℃,此时机体的产热与散热达到动态平衡,即发烧时产热量=散热量。体温逐渐恢复正常,这一过程中散热>产热。

故选D。

【点睛】

本题结合图示主要考查人体的体温调节,意在强化学生对体温调节的过程的理解与运用。

13.A

【分析】

在寒冷时,冷觉感受器兴奋,冲动传至下丘脑,使下丘脑产生以下活动:一是分泌促甲状腺激素释放激素使甲状腺激素释放增多,使机体代谢增强,抗寒冷能力增强;二是经传出神经支配骨骼肌战栗,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,血流量减少,肾上腺素分泌增加。

【详解】

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤(或战栗)”。战栗产热是由于骨骼肌的不自主收缩导致的,故效应器为骨骼肌;骨骼肌收缩的目的是为了增加产热,以在寒冷中维持体温的恒定。BCD均不符合题意。

故选A。

【点睛】

本题考查人体体温调节过程,要求考生识记人体体温调节的原理及具体过程,尤其是寒冷条件下,增加产热和减少散热的途径,能根据题干要求准确判断各选项。

14.B

【分析】

皮肤的主要功能有保护、分泌、排泄、调节体温和感受外界刺激等作用,人体的主要散热部位是皮肤,皮肤与局部血流量有密切关系,据此答题。

【详解】

AB.凡是能影响皮肤血管舒缩的因素(如环境温度变化或精神紧张等)都能改变皮肤的温度。真皮中含有丰富的血管,不但能够给皮肤送来营养,还能够调节体温。天热时,毛细血管舒张,血流量增加,汗液分泌增多,散失更多的热量,A错误,B正确。

CD.浑身肌肉颤抖、适当增添衣裤,使人体减少散热,增加产热,起到保温的作用,错误。

故选B。

【点睛】

增加产热的途径有:骨骼肌战栗、立毛肌收缩、肾上腺素和甲状腺激素分泌增加,从而提高代谢;减少散热的途径有:皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,汗液分泌增多。

15.C

【分析】

(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

【详解】

A.人是恒温动物,人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右,A正确。

B.人体的产热和散热过程趋于平衡,从而能够维持稳定的体温,B正确。

C.当气温高于体温时,汗液蒸发才是主要的散热方式,C错误。

D.人的体温一般都为37℃左右,这是人体下丘脑体温调节中枢在控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,D正确。

【点睛】

本题考查寒冷环境和炎热环境中体温调节过程,提升学生分析问题和解决问题的能力。

16.A

【分析】

生物对环境的适应是普遍存在的。

【详解】

生物对环境的适应是普遍存在的。现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为。人在寒冷环境中直打哆嗦,可以产生热量,是对寒冷环境的一种适应。同时皮肤血管收缩,血流量少,血液流动变慢,皮肤温度降低,散热量减少,来调节自身的温度;脑干下丘脑中的体温调节中枢的调节和控制。可见A符合题意。

故选:A。

【点睛】

掌握保持体温恒定的原因是解题的关键。

17.反射弧

汗液蒸发

A

【详解】

[1]反射活动的结构基础称为反射弧,反射弧的结构:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。小张听到发令枪响后立即起跑,做出此反应必须要具备完整的神经结构是反射弧。

[2][3]在炎热环境中,人体散热主要是通过排汗方式进行,此时皮肤血管舒张,血管口径应更类似于图A。

18.体温调节中枢

内脏

皮肤毛细血管收缩

汗液分泌增多

37

产热和散热

【分析】

下丘脑是人体体温调节的中枢,当人体外部环境温度发生变化时,机体通过下丘脑调节机体的体温并使之保持相对稳定,当外部低温时,机体通过神经调节(皮肤毛细血管的收缩、立毛肌收缩、汗腺分泌减少以及骨骼肌战栗)和体液调节(肾上腺素、甲状腺激素的分泌增多,使机体的代谢能力增强,产热增多)来维持体温的稳定;当外部高温时,机体主要通过神经调节(皮肤毛细血管的舒张、立毛肌舒张、汗液分泌增多)使体温保持稳定。

【详解】

(1)体温调节神经冲动传导的途径:皮肤温度感受器→传入神经→体温调节中枢→传出神经→甲状腺。人体内产热和散热过程是通过脑干中的A体温调节中枢来调节和控制的。

(2)人体主要的产热的器官是骨骼肌。安静时主要是内脏产热。当外部低温时,机体通过神经调节(皮肤毛细血管的收缩、立毛肌收缩、汗腺分泌减少以及骨骼肌战栗)和体液调节(肾上腺素、甲状腺激素的分泌增多,使机体的代谢能力增强,产热增多)来维持体温的稳定;当外部高温时,机体主要通过神经调节(皮肤毛细血管的舒张、立毛肌舒张、汗液分泌增多)使体温保持稳定。可见B是皮肤毛细血管的收缩,C是产热,D是汗液分泌增多。

(3)皮肤中的汗腺和血管能够调节体温,当气温高时,汗腺分泌的汗液增多,流经体表的血液增多,就能散失体内的热量;当气温低时,汗腺分泌的汗液减少,流经体表的血液减少,就能减少体内热量的散失,保持体内的热量。皮肤具有调节体温的功能,是通过机体的产热和散热两个生理过程来保持动态平衡。从而使人体体温能够保持在37度左右。

【点睛】

解题的关键是掌握体温调节的过程。

答案第1页,总2页

答案第1页,总2页

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象