第7课 战国时期的社会变化 课件(35ppt+视频)

文档属性

| 名称 | 第7课 战国时期的社会变化 课件(35ppt+视频) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第7课

战国时期的社会变化

变

大动荡

大变革

大发展

学习目标

1.了解战国时期诸侯国之间的兼并战争。

2.掌握商鞅变法的背景、内容及作用,认识改革使秦国逐渐强大起来。

3.了解都江堰构造和作用,体会中国古代劳动人民的智慧和创造力。

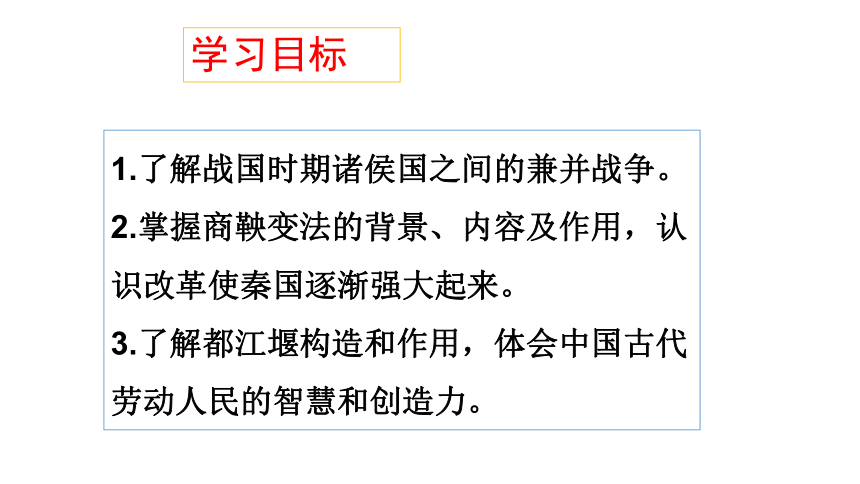

公元前770年~公元前476年

战

国

东

周

公元前475年~公元前221年

春

秋

注释:春秋,因鲁国编年史《春秋》而得名;

战国,因各诸侯国连年争战而得名(另一说因《战国策》得名)。

“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”

东周后期被称为战国时期。这一时期战事连绵,干戈不息,社会经历了巨大的变革。当时的政治局面是怎么样的?出现了什么样的重大改革?

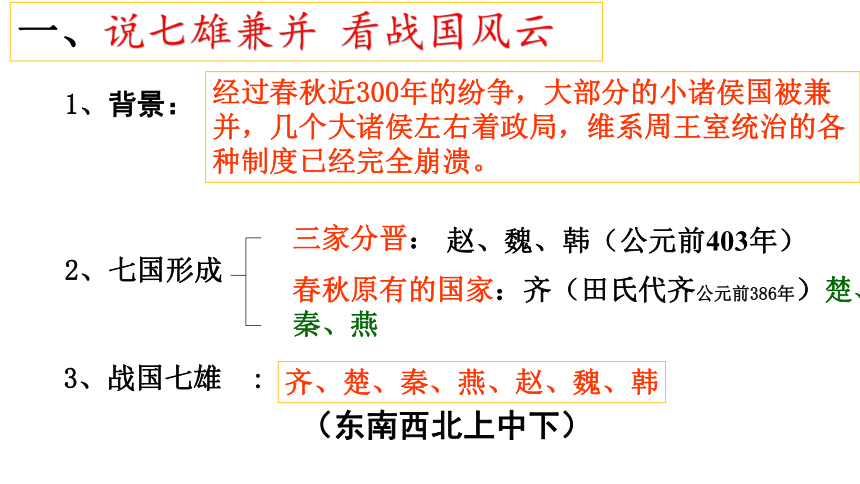

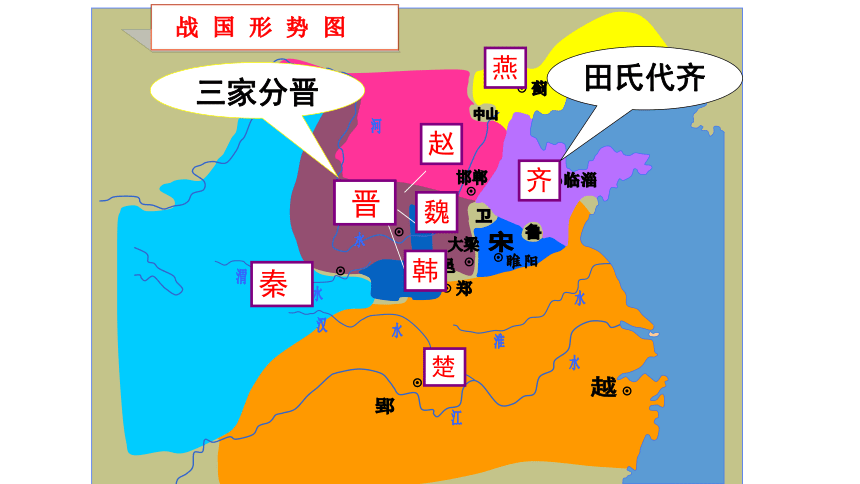

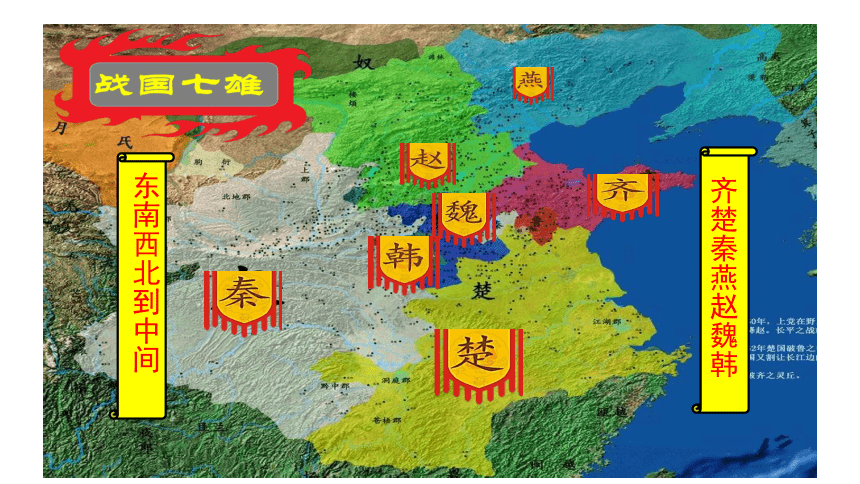

2、七国形成

三家分晋:

春秋原有的国家:齐(田氏代齐公元前386年)楚、秦、燕

3、战国七雄

:

1、背景:

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

经过春秋近300年的纷争,大部分的小诸侯国被兼并,几个大诸侯左右着政局,维系周王室统治的各种制度已经完全崩溃。

赵、魏、韩(公元前403年)

(东南西北上中下)

一、说七雄兼并

看战国风云

郢

睢阳

临淄

咸阳

蓟

鲁

越

卫

邯郸

郑

大梁

中山

洛邑

宋

河

水

渭

水

汉

水

淮

水

江

水

战

国

形

势

图

齐

楚

秦

燕

赵

魏

韩

晋

三家分晋

田氏代齐

东南西北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

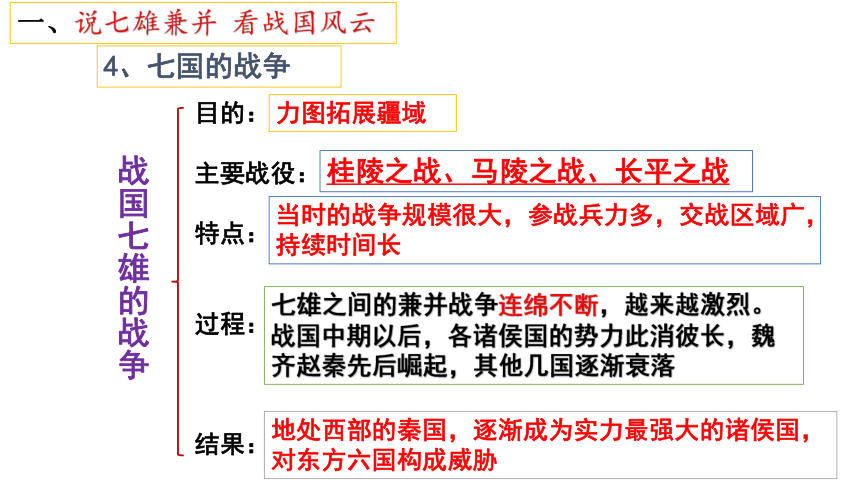

战国七雄的战争

目的:

主要战役:

特点:

过程:

结果:

力图拓展疆域

当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长

桂陵之战、马陵之战、长平之战

七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏齐赵秦先后崛起,其他几国逐渐衰落

地处西部的秦国,逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁

4、七国的战争

一、说七雄兼并

看战国风云

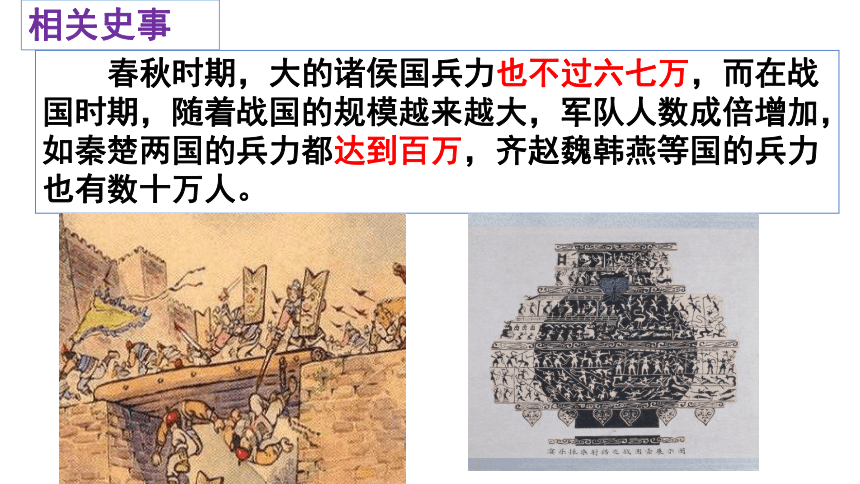

相关史事

春秋时期,大的诸侯国兵力也不过六七万,而在战国时期,随着战国的规模越来越大,军队人数成倍增加,如秦楚两国的兵力都达到百万,齐赵魏韩燕等国的兵力也有数十万人。

(1)不同:①春秋时代的争霸战争,军队数量较少,往往一天就能决定胜负,强者通过召集会盟确立霸主地位,政治意味强烈,齐桓公称霸就是典型代表。

②战国兼并战争,动辄几十万大军上阵,有时攻守持续几个月,死伤几万、几十万人,战争的残酷性尽显。

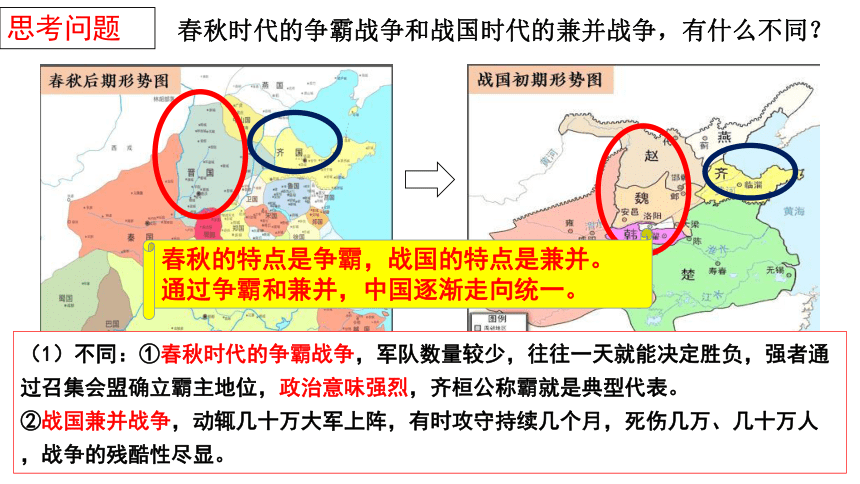

春秋时代的争霸战争和战国时代的兼并战争,有什么不同?

思考问题

春秋的特点是争霸,战国的特点是兼并。通过争霸和兼并,中国逐渐走向统一。

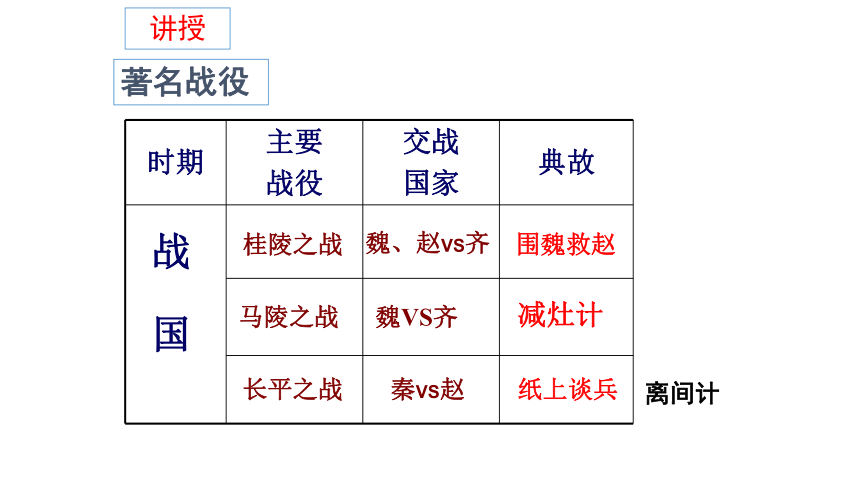

时期

主要

战役

交战

国家

典故

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵VS齐

魏VS齐

秦VS赵

围魏救赵

纸上谈兵

减灶计

战

国

著名战役

离间计

讲授

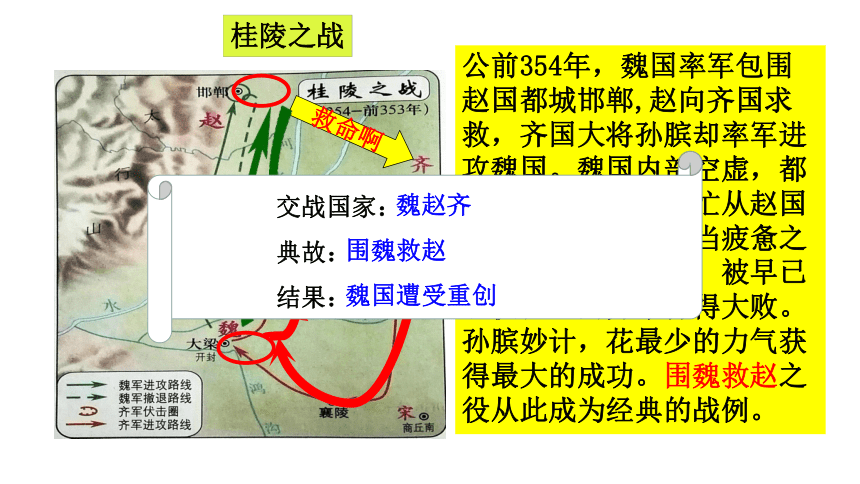

公前354年,魏国率军包围赵国都城邯郸,赵向齐国求救,齐国大将孙膑却率军进攻魏国。魏国内部空虚,都城大梁告急,魏军忙从赵国撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此的齐军打得大败。孙膑妙计,花最少的力气获得最大的成功。围魏救赵之役从此成为经典的战例。

桂陵之战

救命啊

桂陵

交战国家:

典故:

结果:

魏赵齐

围魏救赵

魏国遭受重创

马陵

马陵之战

公元前341年,魏国又率军包围了韩国都城郑,

齐国率军攻魏救韩。魏派庞涓率10万大军回防迎战,齐大将孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的只够5万人用,第三天只够3万人)。庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来。

交战国家:

典故:

结果:

魏韩齐

减灶记

魏国再次受创,齐国强大起来

赵

公元前前262年-前260年,秦国名将白起率军在赵国的长平一带同赵国的军队决战。战争中,赵王中秦国离间之计,弃用名将廉颇,而起用纸上谈兵的赵括代替廉颇,导致赵军惨败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。

赵国经此一战元气大伤,东方六国再无法抵御秦的进攻,加速了秦国统一中国的进程。

白起

廉颇

我离间!

赵括

长平之战

长平

秦

交战国家:

典故:

结果:

秦赵

纸上谈兵

赵国元气大伤,秦国强大起来,东方六国无力抵御秦扥进攻。

战国中期以后,各诸侯国势力此消彼长,秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

长平之战后,

赵国元气大伤!

秦国一国独大!

影响:

①

积极影响:促进了政治经济改革、国家统一和民族融合,有利于思想上百家争鸣局面的形成。

②消极影响:给人民生命财产带来了巨大损失,给社会经济带来了破坏。

史书记载,西周初年有800多个诸侯国,春秋初年还剩170多个,战国初期只有十几个诸侯国了。

诸侯并立

一雄

在争霸与兼并的过程中,国家逐渐走向统一。

七雄

春秋时期的战争与战国时期的战争有何不同

春秋争霸战争

战国兼并战争

打着“尊王攘夷”的旗号,争当霸主,号令诸侯。

兼并对方,扩充疆域,最终实现统一

问题思考:

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争有什么样的想法?他们最渴望的是什么?

反对战争

渴望结束战乱,过上安定的生活

富国强兵

二.观商鞅变法

悟秦国雄起

铁农具和牛耕的使用和推广

社会生产力的发展

新兴地主阶级的崛起

渴望获得政治权利

各国变法的背景

战国牛尊(山西出土)

改革是当时的大势所趋

变法顺应了社会发展潮流

二.观商鞅变法

悟秦国雄起

变

法

商鞅变法

1.战国时期各诸侯国变法的原因:

二.观商鞅变法

悟秦国雄起

经济:铁器的使用和牛耕的推广,经济发展,生产力水平提高。

政治:新兴地主阶级崛起,渴望获得政治权利

军事:各诸侯国君主渴望在兼并战争中取胜

商鞅简介

商鞅出生于卫国,原名公孙鞅,后因公被秦国封于商,因而被称为商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。入秦后,以强国之术说动秦孝公。主持变法。变法损害了旧贵族的利益,秦孝公死后,商鞅遭诬陷。商鞅起兵反抗,败死后被车裂。

立木取信

历史故事

商鞅的故事

法家思想

4、支持者:

公元前356年(战国时期)

3、时间:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

2、目的:

秦孝公

二、商鞅变法

旧贵族

治世不一道,

便国不法古。

二、商鞅变法

5、内容:

政治:1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

有利于高效行政,加强中央集权

经济:1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

确立封建土地私有制

提高了农民积极性从而促进经济发展

军事:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

军队战斗力增强

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

意义:

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

商鞅变法损害了旧贵族的利益!!!

经济富国

军事强兵

通过学习商鞅变法,你有什么启发?

议一议:商鞅变法为什么会成功?

1.改革顺应时代潮流,符合社会发展规律;

2.代表新兴地主阶级的利益,获得其支持;

3.得到了人民群众的支持;

4.秦孝公的支持,

5.商鞅非凡的才能和决心。

启示:1.只有符合时代发展潮流的改革才会取得成功。

2.改革是推动社会进步的强大动力。

3.青年一代必须从小就树立勇于变革、积极实践的精神,才能与时俱进,顺应这个变革的时代。

材料研读

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……

-《战国策·秦策一》

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

①不畏强权,敢于同旧势力斗争

②公平无私

③严格执法。

商鞅虽死,但是他的改革变法达到了目的。经过变法,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,发展成为最强盛的诸侯国,为以后统一全国奠定了基础。

《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?商鞅变法成功的原因是什么?

合作探究

成功了。

.

修建时间:

主持修建者:

构成:

功能:

影响作用:

自主学习,梳理知识:(

独学)2分钟

三、谈秦都江堰

解天府之国

造福千秋的都江堰

背景:

修建:

构成:

功能:

作用:

战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利。

公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰3个主体工程。

发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映我国人民的智慧。

三、谈秦都江堰

解天府之国

玉

垒

山

江

岷

宝瓶口(人工开凿)

离堆

都江堰水利工程示意图

外

江

内

江

飞沙堰

分水堰

都江鱼嘴

防洪

灌溉

美丽富饶的成都平原(“天府之国“)

始知李太守,

伯禹亦不如。

始知李太守,

伯禹亦不如。

相关史事

都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐延伸到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000多万亩。

知识拓展

“震不垮”的都江堰

2008年5月12日,四川的汶川地区发生了8级大地震,造成极为严重的损失。在震中,许多建筑物倒塌,二处于震区的都江堰水利工程却没有损毁和垮塌。虽然大地震造成都江堰鱼嘴的地表出现裂缝,但鱼嘴仍在发挥将岷江分成外江、内江的分洪作用,外江一侧的水闸也能正常开闸放水。经过专家的考察和评估,结论是整个都江堰水利工程是安全的,分水堤、宝瓶口和飞沙堰三大部分都基本完好。人们不禁为这一建于2200多年前的水利工程感到惊叹。

材料研读

水旱从人,不知饥谨,

时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

都江堰工程的主要作用是引水灌溉和防洪,另外也兼具水运和城市供水的功能。它将岷江水一分为二,引一部分流向玉垒山的东侧,让成都平原的南半壁不再受水患的困扰,而北半壁又免于干旱之苦。几千年来,岷江在这里变害为利,造福农桑,将成都平原变成“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的“天府之国”,并进而促进了整个四川地区的政治、经济和文化发展。

大发展

大变革

大动荡

战国时期的社会变化

战国七雄

商鞅变法

都江堰

变

秦完成统一

军事

政治

经济

课

堂

小

结

中国封建制度确立

巩固练习

1.公元前356年,秦孝公任用主持变法的是(

)

A.管仲

B.商鞅

C.王莽

D.张角

2.“行之十年,秦民大说(悦)……民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。该材料反映的是(

)

A.李悝变法

B.吴起变法

C.商鞅变法

D.孝文帝改革

B

C

3.下列战役发生在战国时期的是

①桂陵之战

②马陵之战

③城濮之战

④长平之战

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

4.

公元前403年周天子正式承认—三家为诸侯,史称“三家分晋”,你知道“这三家”是那三家吗?

A.齐、楚、韩

B.赵、魏、燕

C.韩、赵、魏

D.齐、赵、魏

5.“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”,“宗室贵戚多怨望”的关键原因是(

)

A.国家承认土地私有

B.秦孝公去世,失去政治支持

C.根据军功大小授予爵位和田宅

D.建立县制

B

C

C

第7课

战国时期的社会变化

变

大动荡

大变革

大发展

学习目标

1.了解战国时期诸侯国之间的兼并战争。

2.掌握商鞅变法的背景、内容及作用,认识改革使秦国逐渐强大起来。

3.了解都江堰构造和作用,体会中国古代劳动人民的智慧和创造力。

公元前770年~公元前476年

战

国

东

周

公元前475年~公元前221年

春

秋

注释:春秋,因鲁国编年史《春秋》而得名;

战国,因各诸侯国连年争战而得名(另一说因《战国策》得名)。

“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”

东周后期被称为战国时期。这一时期战事连绵,干戈不息,社会经历了巨大的变革。当时的政治局面是怎么样的?出现了什么样的重大改革?

2、七国形成

三家分晋:

春秋原有的国家:齐(田氏代齐公元前386年)楚、秦、燕

3、战国七雄

:

1、背景:

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

经过春秋近300年的纷争,大部分的小诸侯国被兼并,几个大诸侯左右着政局,维系周王室统治的各种制度已经完全崩溃。

赵、魏、韩(公元前403年)

(东南西北上中下)

一、说七雄兼并

看战国风云

郢

睢阳

临淄

咸阳

蓟

鲁

越

卫

邯郸

郑

大梁

中山

洛邑

宋

河

水

渭

水

汉

水

淮

水

江

水

战

国

形

势

图

齐

楚

秦

燕

赵

魏

韩

晋

三家分晋

田氏代齐

东南西北到中间

齐楚秦燕赵魏韩

战国七雄的战争

目的:

主要战役:

特点:

过程:

结果:

力图拓展疆域

当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长

桂陵之战、马陵之战、长平之战

七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏齐赵秦先后崛起,其他几国逐渐衰落

地处西部的秦国,逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁

4、七国的战争

一、说七雄兼并

看战国风云

相关史事

春秋时期,大的诸侯国兵力也不过六七万,而在战国时期,随着战国的规模越来越大,军队人数成倍增加,如秦楚两国的兵力都达到百万,齐赵魏韩燕等国的兵力也有数十万人。

(1)不同:①春秋时代的争霸战争,军队数量较少,往往一天就能决定胜负,强者通过召集会盟确立霸主地位,政治意味强烈,齐桓公称霸就是典型代表。

②战国兼并战争,动辄几十万大军上阵,有时攻守持续几个月,死伤几万、几十万人,战争的残酷性尽显。

春秋时代的争霸战争和战国时代的兼并战争,有什么不同?

思考问题

春秋的特点是争霸,战国的特点是兼并。通过争霸和兼并,中国逐渐走向统一。

时期

主要

战役

交战

国家

典故

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵VS齐

魏VS齐

秦VS赵

围魏救赵

纸上谈兵

减灶计

战

国

著名战役

离间计

讲授

公前354年,魏国率军包围赵国都城邯郸,赵向齐国求救,齐国大将孙膑却率军进攻魏国。魏国内部空虚,都城大梁告急,魏军忙从赵国撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此的齐军打得大败。孙膑妙计,花最少的力气获得最大的成功。围魏救赵之役从此成为经典的战例。

桂陵之战

救命啊

桂陵

交战国家:

典故:

结果:

魏赵齐

围魏救赵

魏国遭受重创

马陵

马陵之战

公元前341年,魏国又率军包围了韩国都城郑,

齐国率军攻魏救韩。魏派庞涓率10万大军回防迎战,齐大将孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的只够5万人用,第三天只够3万人)。庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来。

交战国家:

典故:

结果:

魏韩齐

减灶记

魏国再次受创,齐国强大起来

赵

公元前前262年-前260年,秦国名将白起率军在赵国的长平一带同赵国的军队决战。战争中,赵王中秦国离间之计,弃用名将廉颇,而起用纸上谈兵的赵括代替廉颇,导致赵军惨败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。

赵国经此一战元气大伤,东方六国再无法抵御秦的进攻,加速了秦国统一中国的进程。

白起

廉颇

我离间!

赵括

长平之战

长平

秦

交战国家:

典故:

结果:

秦赵

纸上谈兵

赵国元气大伤,秦国强大起来,东方六国无力抵御秦扥进攻。

战国中期以后,各诸侯国势力此消彼长,秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

长平之战后,

赵国元气大伤!

秦国一国独大!

影响:

①

积极影响:促进了政治经济改革、国家统一和民族融合,有利于思想上百家争鸣局面的形成。

②消极影响:给人民生命财产带来了巨大损失,给社会经济带来了破坏。

史书记载,西周初年有800多个诸侯国,春秋初年还剩170多个,战国初期只有十几个诸侯国了。

诸侯并立

一雄

在争霸与兼并的过程中,国家逐渐走向统一。

七雄

春秋时期的战争与战国时期的战争有何不同

春秋争霸战争

战国兼并战争

打着“尊王攘夷”的旗号,争当霸主,号令诸侯。

兼并对方,扩充疆域,最终实现统一

问题思考:

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争有什么样的想法?他们最渴望的是什么?

反对战争

渴望结束战乱,过上安定的生活

富国强兵

二.观商鞅变法

悟秦国雄起

铁农具和牛耕的使用和推广

社会生产力的发展

新兴地主阶级的崛起

渴望获得政治权利

各国变法的背景

战国牛尊(山西出土)

改革是当时的大势所趋

变法顺应了社会发展潮流

二.观商鞅变法

悟秦国雄起

变

法

商鞅变法

1.战国时期各诸侯国变法的原因:

二.观商鞅变法

悟秦国雄起

经济:铁器的使用和牛耕的推广,经济发展,生产力水平提高。

政治:新兴地主阶级崛起,渴望获得政治权利

军事:各诸侯国君主渴望在兼并战争中取胜

商鞅简介

商鞅出生于卫国,原名公孙鞅,后因公被秦国封于商,因而被称为商鞅。他“少好刑名之学”,在魏相手下做过官。入秦后,以强国之术说动秦孝公。主持变法。变法损害了旧贵族的利益,秦孝公死后,商鞅遭诬陷。商鞅起兵反抗,败死后被车裂。

立木取信

历史故事

商鞅的故事

法家思想

4、支持者:

公元前356年(战国时期)

3、时间:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

2、目的:

秦孝公

二、商鞅变法

旧贵族

治世不一道,

便国不法古。

二、商鞅变法

5、内容:

政治:1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

有利于高效行政,加强中央集权

经济:1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

确立封建土地私有制

提高了农民积极性从而促进经济发展

军事:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

军队战斗力增强

性质:商鞅变法是一场比较彻底的地主阶级改革

意义:

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

商鞅变法损害了旧贵族的利益!!!

经济富国

军事强兵

通过学习商鞅变法,你有什么启发?

议一议:商鞅变法为什么会成功?

1.改革顺应时代潮流,符合社会发展规律;

2.代表新兴地主阶级的利益,获得其支持;

3.得到了人民群众的支持;

4.秦孝公的支持,

5.商鞅非凡的才能和决心。

启示:1.只有符合时代发展潮流的改革才会取得成功。

2.改革是推动社会进步的强大动力。

3.青年一代必须从小就树立勇于变革、积极实践的精神,才能与时俱进,顺应这个变革的时代。

材料研读

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……

-《战国策·秦策一》

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

①不畏强权,敢于同旧势力斗争

②公平无私

③严格执法。

商鞅虽死,但是他的改革变法达到了目的。经过变法,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,发展成为最强盛的诸侯国,为以后统一全国奠定了基础。

《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?商鞅变法成功的原因是什么?

合作探究

成功了。

.

修建时间:

主持修建者:

构成:

功能:

影响作用:

自主学习,梳理知识:(

独学)2分钟

三、谈秦都江堰

解天府之国

造福千秋的都江堰

背景:

修建:

构成:

功能:

作用:

战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利。

公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰3个主体工程。

发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映我国人民的智慧。

三、谈秦都江堰

解天府之国

玉

垒

山

江

岷

宝瓶口(人工开凿)

离堆

都江堰水利工程示意图

外

江

内

江

飞沙堰

分水堰

都江鱼嘴

防洪

灌溉

美丽富饶的成都平原(“天府之国“)

始知李太守,

伯禹亦不如。

始知李太守,

伯禹亦不如。

相关史事

都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐延伸到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000多万亩。

知识拓展

“震不垮”的都江堰

2008年5月12日,四川的汶川地区发生了8级大地震,造成极为严重的损失。在震中,许多建筑物倒塌,二处于震区的都江堰水利工程却没有损毁和垮塌。虽然大地震造成都江堰鱼嘴的地表出现裂缝,但鱼嘴仍在发挥将岷江分成外江、内江的分洪作用,外江一侧的水闸也能正常开闸放水。经过专家的考察和评估,结论是整个都江堰水利工程是安全的,分水堤、宝瓶口和飞沙堰三大部分都基本完好。人们不禁为这一建于2200多年前的水利工程感到惊叹。

材料研读

水旱从人,不知饥谨,

时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

都江堰工程的主要作用是引水灌溉和防洪,另外也兼具水运和城市供水的功能。它将岷江水一分为二,引一部分流向玉垒山的东侧,让成都平原的南半壁不再受水患的困扰,而北半壁又免于干旱之苦。几千年来,岷江在这里变害为利,造福农桑,将成都平原变成“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的“天府之国”,并进而促进了整个四川地区的政治、经济和文化发展。

大发展

大变革

大动荡

战国时期的社会变化

战国七雄

商鞅变法

都江堰

变

秦完成统一

军事

政治

经济

课

堂

小

结

中国封建制度确立

巩固练习

1.公元前356年,秦孝公任用主持变法的是(

)

A.管仲

B.商鞅

C.王莽

D.张角

2.“行之十年,秦民大说(悦)……民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。该材料反映的是(

)

A.李悝变法

B.吴起变法

C.商鞅变法

D.孝文帝改革

B

C

3.下列战役发生在战国时期的是

①桂陵之战

②马陵之战

③城濮之战

④长平之战

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

4.

公元前403年周天子正式承认—三家为诸侯,史称“三家分晋”,你知道“这三家”是那三家吗?

A.齐、楚、韩

B.赵、魏、燕

C.韩、赵、魏

D.齐、赵、魏

5.“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”,“宗室贵戚多怨望”的关键原因是(

)

A.国家承认土地私有

B.秦孝公去世,失去政治支持

C.根据军功大小授予爵位和田宅

D.建立县制

B

C

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史