云南省文山州砚山县2020-2021学年高一上学期期末语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省文山州砚山县2020-2021学年高一上学期期末语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 244.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-30 13:01:30 | ||

图片预览

文档简介

云南省文山州砚山县2020-2021学年高一上学期期末语文试题

一、文学类文本阅读

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

①秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

②江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

③不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

④北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。?

??

⑤秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。??

(1)第①段和第②段之间运用的修辞手法是什么?请加以赏析。

(2)文章题目为什么不直接以“北平的秋”为题?

(3)下列对《故都的秋》分析正确的一项是(?

?

?

?

)

A.为了表现“故都的秋”,作者重点抓住秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣等景物进行细腻的描写,写出了“清”“静”“悲凉”的特点。

B.文章表现了作者对大自然的赞颂和内心淡淡的喜悦,所以他笔下的秋色、秋味便都呈现出清、静、迷人的情调,散乱的秋景统一在这感情的基调之下。

C.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱”,这句话运用了“绘声绘色”和“以情取景”的描写方法。

D.作者不选择北平秋天的那些著名风景,如“陶然亭的芦花”之类,是因为这些著名风景是古往今来骚人墨客吟咏北京秋天常用的题材,难以写出新意来。

二、文言文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

师?

?说

韩?

愈

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

(1)对下列句子中画线词的解释,不正确的一项是(????????)

A.作《师说》以贻之?

?

?

?

?

?

?

?

贻:赠送

B.圣人无常师?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

常:一般的

C.师道之不传也久矣?

?

?

?

?

?

?

?

道:风尚

D.其闻道也亦先乎吾?

?

?

?

?

?

?

?

闻:懂得,知道

(2)下列句子中,画线虚词的用法相同的一项是(?

?

?

?

)

A.句读之不知,惑之不解/巫医乐师百工之人

B.其闻道也固先乎吾/夫庸知其年之先后生于吾乎

C.犹且从师而问焉/或师焉,或不焉

D.惑而不从师,其为惑也/其下圣人也亦远矣,而耻学于师

(3)下列对文章有关内容的概括和分析,不正确的一项是(????????)

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为那些童子之师不是真正意义上的老师,只是“小学”而已。

C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判了当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于士大夫看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们,给予了强烈的责备和讽刺。

(4)下列对于本课相关文化常识的表述,不正确的一项是(????????)

A.舆,原指造车的工匠,后多指车厢,并泛指车,又引申为“众人之论”。

B.跬步,古代称跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”,引申为举步、迈步,也被用于形容极近的距离、数量极少等。

C.金石,文中指携刻文字、颂功纪事的钟鼎碑碣之属。金石学,是中国考古学的前身,也就是对古器物的研究。

D.六艺,即六经,指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书。“六艺”有时是指礼、乐、射、御、书、术六种技艺。

(5)将下面的句子翻译成现代汉语。

①是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

②爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

三、古代诗歌阅读

?

阅读下面这首诗,完成下列各题。

????????雨晴后步至四望亭下鱼池上,遂自乾明寺前东冈上归二首(其一)

????????苏轼

????????雨过浮萍合,蛙声满四邻。

????????海棠真一梦,梅子欲尝新。

????????拄杖闲挑菜,秋千不见人。

????????殷勤木芍药,独自殿余春。

????????【注】①这首诗写于作者被贬黄州初期。②梅子:果梅树结的果,成熟于夏季。③殿:殿后。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(

)

A.首联第一句紧扣诗题“雨晴”,第二句中的“满”字传神地写出了雨后蛙声传布之广。

B.颔联中“真一梦”写出了海棠花踪迹难觅,短暂易逝,其中饱含了作者对人生的感触。

C.第四句交代梅子已经成熟,“新”暗示了季节的更迭,也寄予了诗人乐观旷达的情怀。

D.颈联用语精微蕴藉,“闲挑菜”、“不见人”等内容,含蓄地传递出作者此时的心绪。

(2)诗歌中作者用了哪些手法?请结合诗句具体分析。

四、句子默写

?

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)青青子衿,________。?(曹操《短歌行》)

(2)________,使我不得开心颜??(李白《梦游天姥吟留别》)

(3)风急天高猿啸哀,________。(杜甫?《登高》)

(4)《念奴娇·赤壁怀古》中流露出诗人消极情绪的句子是:________,________。

五、文学类文本阅读

?

?

?

??阅读下面文本,完成下列各题。?

??

刻碑名手

聂鑫森

范玉成是古城的刻碑名手,已是古稀之年了。????

范玉成从十四岁起拜师学艺,五十多个年头一眨眼就过去了,一生中刻过多少碑,连他自己都记不清了。十多年前他从刻石社退了休,可一直没闲着。儿子还在刻石社哩,一接下什么重要工程,总得请老爷子把把关。他也乐意,范家手艺一代代传承,绝不能让世人说闲话,否则就愧对列祖列宗了。????

儿子范致远也快到知天命之年了。????

他对父亲说:“邻市的望江楼重修一新,有块《重修望江楼记》碑要刻哩。”范玉成显得特别高兴。他记得四十多年前,也就是1966年春节过后,那时他才三十来岁,与一些同行应邀到望江楼公园刻一条诗碑长廊。一直刻到冬天,眼看就要完工了。有一天傍晚,突然来了很多戴红袖章的学生和工人,把望江楼的台阶撬开了,把门窗卸了,把楼梯拆了,把里面的字画、文物烧了,一座清乾隆时的三层楼阁刹那间被当作“四旧”毁掉了。他只能远远地看着,泪水纵横。到了第二天,那些刻好的诗碑,也被一一砸碎,并把他们驱赶回了老家。范玉成渴望旧地重游,那楼可还是往日模样?????

儿子说:“现在正是炎夏,太热,您暂时别去。等我在那里阅好了稿,选好了石,‘上墨’‘过朱’‘打样’后,准备刻碑了,您再来,一边指点我,一边看看风景,好吗?”范玉成答应了。????

日子一天天过去。范玉成在心里计算着:儿子该阅稿了,那文章是谁撰写的呢?又是哪个书法家书写的墨本呢?选的是什么石头,汉白玉石还是大理石?选好了石,先要用沙石粗磨平整,再用细刀砖磨光,直至腻滑方可。接下来,儿子该“上墨”了,用上等墨汁刷在石上;墨汁干后,再用烙铁烫上白蜡,薄薄地在墨上覆盖一层。下一道工序应是“过朱”,把透明拷版纸覆在墨本上,双钩临描,然后再用银朱做红线双钧。待做完这些,就该“打样”了,把“过朱”的双钩拷版纸,平铺在上过蜡的碑石上,用木榔头垫着羊毡,敲击钩本字样,让双钩红线清晰地印下去。????

范玉成乘车赶到邻市的望江楼公园,在一间工作室里,找到儿子时,儿子正好完成了“打样”。

????

“爹,我正准备打电话哩。”“爹知道你的功夫,该用多少时间,我心里有数。”儿子笑了:“知子莫若父哩。”????

范玉成开始阅稿,文章是本市市长华声撰写的,还不错,情文并茂;本是请北京一个老书法家几个月前书写的,写好寄来后因心肌梗塞竞鹤归道山了。字真好,行书,有兰亭序帖的味道,可惜天不悯才呀。????

再看一遍文章,范玉成头上冒出了一层热汗,文中说望江楼毁于1967年春,这就失实了,分明是1966年冬!????

范玉成断然说:“这碑暂不能下刀,一定要改过来。”????

儿子急了:“爹,我们只管刻就是了,这不是我们的错。再说,人家市长会改吗?????

再说书写的人都死了,谁能把墨稿改正过来,而且风格丝毫不差呢?”????

“若市长不肯改,这个活我们退了!碑者,史也,是留给后人看的,不能以讹传讹。”????

儿子不作声了。顿了一阵,儿子说:“爹,您还没去望江楼吧,我陪您去”范玉成一甩手,说:“不去!”。????

第二天一早,范玉成让儿子把公园的负责人找了来,当面说明了情况。????

主任姓陈,很年轻,不到四十岁,曾是个中文系的本科生。听完范玉成的话说:“我就去找市长,谢谢范老的提醒。”????

中午快吃饭时,陈主任兴冲冲地回来了,说:“华市长让我转达对您的敬意,而且交待一定要改!”

范玉成呵呵地笑了。????

“文章好改,只是这墨本上的字怎么改写过来呢?”陈主任问。????

“你放心。这位老书法家的字,我熟悉,要改的字,我可以补写得和他分毫不差,这个功夫我还是有的。”???

一个月后,《重修望江楼记》碑刻好了,看过的人都啧啧称赞。????

父子俩在走之前,认认真真地登上了望江楼,看古香古色的横梁直柱、飞檐翘角,抚红漆栏杆、雕花门窗,品匾额、楹联的内容和书法,确实可称之为杰构。他们登到顶楼,送目远望:湘江如带,白帆点点;远山似簇,镇笼烟。????

范玉成对儿子说:“刻碑的人,责任重大,历史是不能作假的。否则,我是不敢登上这望江楼,我怕前人责怪、后人唾骂!”????

儿子说:“爹,我会记在心里的,您放心。”????

(选自《21世纪中国最佳小小说》,有删改)

(1)“日子一天天过去。范玉成在心里计算着”,文中关于范玉成“计算”的叙述,有什么作用?

(2)分析文中画线句子的含意及作用。

①字真好,行书,有兰亭序帖的味道,可惜天不悯才啊。

②范玉成一甩手,说:“不去!”

(3)小说主人公范玉成这一形象有哪些特点?请简要分析。

(4)文章以范玉成父子登临望江楼结尾,有何用意?请结合全文简要分析。

六、选择题

?

下列词语中加点字的读音、字形,完全正确的一项是(??)

A.雕(zhuó)?嫌(wù)???转徒江湖?幽愁暗恨

B.慰(jí)???立(zhù)??东船西舫?恬然自安

C.造(yí)???红(fēi)??轻拢慢捻?天崖海角

D.夷(bǐ)???腼(tiǎn)?春寒料峭??失魂落魄

七、选择题组

?

阅读下面文本,完成下列各题。

阅读有些像搏斗。阅读的时候,我们不断同作者争辩,我们极力想寻出破绽,作者则_______________地把读者的思绪纳入他的模具。在这种智力的角斗中,我们往往败下阵来,但思维最终却在争执中得以发散。大师们的著作像某一流派掌门人的秘籍,细细研读,琢磨他们的一招一式,会在潜移默化中悟出_______________的韵律。我一次次在先哲们辉煌的思辨面前顶礼膜拜,我一次次在_______________的语言搭配下惊诧莫名。我知道大师们在云霄中注视着后人,(????????);今人虽然平凡,但我们年轻。我们作为阅读者,生命正处在不断蜕变之中,蛹里必能飞出美丽的蝴蝶。我们在较量中丰富了自己,迸发出从未有过的力量。

阅读是一种孤独,它同看电影、看录像、听音乐会是那样的不同。前者是一块巨大的生日蛋糕可以同享美味,后者只是孤灯下的一盏清茶,只可独啜,倾听一个遥远的灵魂对你一个人的_______________。他在不同的时间对不同的人说过同样的话,但你此时只感觉他在为你而歌唱。如果你不听,他也不会恼,只会无声地从书页里渗出悲悯的叹息。你啪地合上书,就把一代先哲幽禁在里面。但你忍不住又要打开它,穿越历史的灰尘与他对话。真正的阅读注定孤独。那是一颗心灵对另一颗心灵单独的抚慰,那是已经成仙的老爷爷特地为你讲的故事。

(1)依次填入文中横线上的成语,全部恰当的一项是(????????)

A.千方百计?

?不可言传?

?无与伦比?

?窃窃私语

B.处心积虑?

?不可言传?

?妙不可言?

?窃窃私议

C.千方百计?

?秘而不宣?

?无与伦比?

?窃窃私议

D.处心积虑?

?秘而不宣?

?妙不可言?

?窃窃私语

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(????????)

A.他们虽然已经凝固,但依然灿烂

B.虽然他们灿烂,但已经凝固

C.他们虽然灿烂,但已经凝固

D.虽然他们已经凝固,但依然灿烂

(3)文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(????????)

A.作为阅读者,我们还处在生命不断蜕化之中,蛹里可能飞出美丽的蝴蝶。

B.我们作为阅读者,生命还处在不断蜕化之中,蛹里可能飞出美丽的蝴蝶。

C.作为阅读者,我们还处在生命不断蜕变之中,蛹里可能飞出美丽的蝴蝶。

D.我们作为阅读者,生命还处在不断蜕变之中,蛹里必能飞出美丽的蝴蝶。

八、语言表达

?

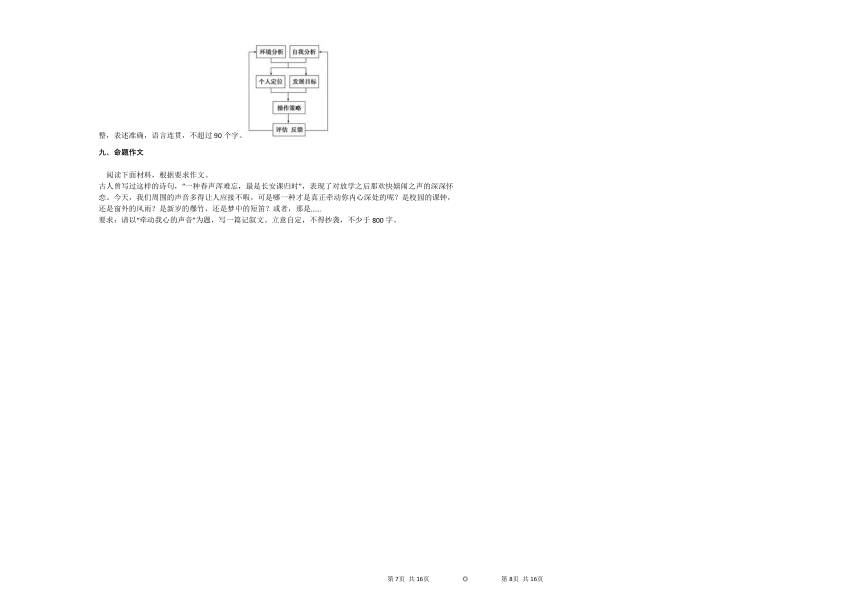

下面是某校为教师编写个人专业发展规划而提供的流程图,请把这个图转写成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过90个字。

九、命题作文

?

阅读下面材料,根据要求作文。

古人曾写过这样的诗句,“一种春声浑难忘,最是长安课归时”,表现了对放学之后那欢快嬉闹之声的深深怀恋。今天,我们周围的声音多得让人应接不暇,可是哪一种才是真正牵动你内心深处的呢?是校园的课钟,还是窗外的风雨?是新岁的爆竹,还是梦中的短笛?或者,那是……

要求:请以“牵动我心的声音”为题,写一篇记叙文。立意自定,不得抄袭,不少于800字。

参考答案与试题解析

云南省文山州砚山县2020-2021学年高一上学期期末语文试题

一、文学类文本阅读

1.

【答案】

(1)对比。作者把“南国之秋”和“北国之秋”作了时间和空间两方面的对比,突出“北国之秋”胜于“南国之秋”,表达了作者的主观感受,突出其对“故都的秋”的热爱之情。

(2)“故都的秋”能凸显北平的历史地位和文化底蕴,同时又可以表达作者的向往和眷念之情。以“北平的秋”为题,则显得过于直白。

A

【考点】

理解内容,概括归纳要点(散文)

标题的作用(散文)

表现手法(散文)

故都的秋(郁达夫)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)

题干既然问的是“第①段和第②段之间运用的修辞手法”,那就首先了解两段的内容,再看两段内容上的关联。第①段写的是“北国的秋”“来得清,来得静,来得悲凉”,“我”不远万里赶往北平,“也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味”,从中透露出对“故都的秋”的喜爱;第二段写的是“江南的秋”,“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”

“混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉”,“我”的感受是“在领略秋的过程上,是不合适的”。分析完这些内容,手法自然就出来了。注意答题的模式:用了对比的手法,与……对比,突出表现……,尤其要注意对比的角度,这两段对比的角度,一是两地的秋味,一是作者的情感态度。

(2)本题答题的模式:观点+理由。观点要明确,理由要紧扣文本。角度有:标题自身的妙处(新颖、含蓄、直白等等),标题的含义,标题与主旨的关系(凸显、揭示),标题与作者感情的关系(表现……)。围绕这些方面组织答案即可。两个标题的区别主要在修饰词上,一是北平,一是故都。“故都”体现了北平在历史上的地位,更有一种厚重感和文化的韵味,一个“故”字体现了作者对北平的眷恋。

(3)B项,作者内心笼罩着淡淡的悲凉,文章基调也是如此。

C项,没有“绘色”

。

D项,只是原因之一,不全面。

故选A。

二、文言文阅读

【答案】

B

D

B

D

(5)①所以,无论地位高贵还是低贱,无论年龄大还是小,道存在的地方,就是老师在的地方。

②人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;对于自己呢,却以从师学习为耻,糊涂啊。

【考点】

课内文言文阅读

师说(韩愈)

其他文言实词

之的用法

而的用法

焉的用法

其他文言虚词

内容概括与分析

其他古代文化常识

文言翻译

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,句意:圣人没有固定的老师。常:固定的。

(2)A项,助词,宾语提前的标志/代词,这些。

B项,介词,相当于“于”/句末语气词,呢。

C项,代词,他们/句末语气词,不译。

D项,均用作连词,表转折。

故选D。

(3)B项,“不是真正意义上的老师”错误,从文中“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”可以看出,作者并没有否认“童子之师”是老师。

(4)D项,“术”应为“数”。

(5)①是故:所以。无:无论。之:主谓之间,取消句子独立性。道之所存,师之所存也:判断句。

②身:自己。耻师:以从师学习为耻。惑:糊涂。

三、古代诗歌阅读

【答案】

C

①拟人,“殷勤”、“独自”“殿”等词语赋予木芍药以人的感情,表达了诗人对木芍药善解人意,延续春光的感激与赞美;②对比,木芍药与上文的海棠对比,突出了作者的惜春、伤春之情及自己仕途不顺的伤感之情。③细节描写。“闲挑菜”这一细节描写,传递出了作者内心的百无聊赖。④融情于景。大雨过后,浮萍聚合在一起,池塘中蛙声阵阵。海棠花已没了踪迹,只剩芍药独自绽放。作者通过这一冷寂寥落的景象表达了内心的失意伤感⑤比喻。作者将海棠花期的短暂比作一场幻梦,以此寄予了人生如梦般短暂、虚幻的感慨。

白话译文:

一场雨后浮萍都聚集在一起,池塘里蛙声一片。海棠已经落尽像梦一样无影无踪,梅子已熟可以吃了。很悠闲地柱着拐杖挑着菜,庭院里不见佳人荡秋千。只有殷勤的芍药花,还独自开放在春天的后面。

赏析:

本诗写雨晴后散步所见之景。一二句写雨晴。“雨过浮萍合”,说明先前的雨下得不小,若是毛毛细雨,就不致把浮萍冲散;也说明是初晴,否则,浮萍早合,就不会引起作者的注意了。“过”、“合”二字,恰切地写出了大雨初晴的景象。雨后青蛙叫得特欢,“蛙声满四邻”的“满”字,是传神之笔。三四句写春光已失,经过大雨的摧残,海棠花已落尽。苏轼在《定惠院海棠》诗中就说过,海棠虽美,但转瞬就凋谢了:“明朝酒醒还独来,雪落纷纷那忍触!”“海棠真一梦”,就是写海棠花已“纷纷”落尽,像梦一样难寻其踪影。但其实不止“海棠真一梦”,苏轼在黄州不止一次地感叹“人间如梦”,他的经历就是一场恶梦。因此,用梦来形容海棠的凋谢,浸透了他这时特有的感受。梅子成熟于夏初,“梅子欲尝新”,也说明春天是一去不返了。五六句写自己的孤独。“拄杖闲挑菜”﹣﹣活画出了他那闲得无聊的神情。“秋千不见人”﹣﹣他在《蝶恋花》中写过:“墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。”佳人笑声渐失已令人烦恼,何况雨后秋千,根本不见佳人。最后两句以牡丹花(木芍药)在春末的独自开放,反衬百花凋零,春光已失。“殷勤木芍药”,赞牡丹情意恳切深厚,就是伤百花的无情。“独自殿余春”,指花已尽。在后面称为“殿”,表明牡丹已是最后的花,余春即残春,独自为残春之“殿”,五字三层,层层充满了“迟暮”之感。

【考点】

古诗词比较阅读

【解析】

(1)本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式。解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,如本题的题干要求选出“下列对这首诗的赏析,不正确的一项是”,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,再对照选项一一确认,得出答案。

(2)本题考查分析诗中所使用的表现手法的能力。先准确地答出手法,再结合诗句分析其表达效果和传达的感情。

【解答】

C.“也寄予了诗人乐观旷达的情怀”错,没有“乐观旷达”。整首诗表达的是一种伤春惜春以及孤寂冷落之情,没有乐观旷达之情的流露。

尾联“殷勤”运用了拟人的修辞,“独自”“殿”等也赋予了木芍药以人的感情,表现的是赞美和感激之情。诗歌除了写芍药花,还写了海棠和梅子,抓住“真一梦”和“新”分析特点,可见春天已败,而尾联一个“独”字就清楚地将芍药和它们区分开,芍药开在春天的后面,形成了鲜明的对比,作者认为芍药能延续春光,感到十分欣慰,但是芍药花独自开放之时,也就意味着春天彻底离去,一个独字在这里又体现了伤春的情怀。颈联“拄杖闲挑菜”写诗人很悠闲地柱着拐杖挑着菜,采用了细节描写的手法,流露出诗人的孤寂无聊。诗人融情于景,写的是雨后海棠花落尽只有芍药花独自开放在春天的后面,有一种落寞感伤之情。“海棠真一梦”采用了比喻的修辞,说海棠花开放的时间很短,像是一场梦一样,很美却很短暂,流露出一种人生如梦,美好的时光总是短暂的感伤。

四、句子默写

【答案】

(1)悠悠我心

(2)安能摧眉折腰事权贵

(3)渚清沙白鸟飞回

(4)人生如梦,一尊还酹江月

【考点】

名篇名句默写

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)本题考查学生名句名篇识记和默写的能力。

重点注意的字,如“悠”“摧”“事”“尊”“酹”等。

五、文学类文本阅读

【答案】

(1)①表现了老刻碑匠对流程的熟悉,展现了老刻碑匠技艺的高超;②向读者介绍了刻碑前准备工作的基本流程;③完成了对儿子在刻碑准备工作的叙写。

(2)①范玉成对老书法家写的墨本由衷赞叹,为老书法家的去世惋惜;也为下文的改稿埋下伏笔,烘托了范玉成深厚的艺术功力;

?②与前文“渴望旧地重游”形成鲜明对比,表现了范玉成认真负责、当仁不让的职业操守。

(3)①技艺高超。范玉成从业五十年,刻碑无数,是古城的刻碑名手。

②功力深厚。有将老书法家的作品补写得分毫不差的功力。

③态度严谨。发现市长撰写的碑文有错误,就断然说:这碑暂不能下刀,一定要改过来。

④有历史责任感。认为历史是不能作假的,深感刻碑的人,责任重大。

(4)①艺术结构上,以父子登楼游目骋怀,暗示故事结局——失实之字得到改正;

②情感表现上,融情于景,体现了改稿后的畅快心情;

③人物形象上,既表现了范玉成的道德情操,又表现了儿子的事后彻悟,德艺薪火相承,让人倍感欣慰;

④思想内容上,从职业操守到历史担当,深化了作品主旨。

【考点】

鉴赏表达技巧(文学类)

鉴赏文学形象

个性化创意解读(小说)

分析结构,把握思路与写作意图

体会语句含意(小说)

小说阅读

【解析】

(1)本题考查学生分析小说情节的作用的能力。

(2)本题考查学生赏析重要句子的含意及作用的能力。

(3)本题考查学生鉴赏人物形象特点的能力。

(4)本题考查学生分析文章结尾的作用的能力。

【解答】

(1)“计算”儿子刻碑流程占了不少篇幅,一方面表现老刻碑匠对流程的烂熟于胸,技艺非凡。一方面向读者介绍了刻碑准备工作的流程,另一方面还直接在“计算”中写完了儿子刻碑的准备工作。

(2)第一句是对老书法家书法的赞叹与对老书法家去世的惋惜,为下文改稿埋下伏笔,侧面体现范玉成这位老刻碑匠深厚的艺术功底,不只是像儿子那样“只管刻”;第二句“不去”,与前文“渴望旧地重游”形成对比,体现范玉成认真负责的职业操守。

(3)是古城的刻碑名手,刻碑技艺高超;能欣赏甚至补足老艺术家的字,说明他艺术功底深厚;发现碑文有误,就坚决不肯刻碑,说明他态度严谨;认为刻碑责任重大,有引导后人的作用,充满历史责任感。

(4)范玉成不改碑文错误不肯游望江楼,因此游望江楼的结尾暗示了刻碑结局:错误得到改正;望江楼的美景融入了人的畅快心情;进一步塑造了范玉成高尚的道德情操,也表现了儿子的领悟,古老艺术有了继承,令人欣慰;深化了作品主旨,将作品从刻碑一事扩展到历史责任感,令文章更有内涵。

六、选择题

【答案】

D

【考点】

识记字音

识记字形

【解析】

此题暂无解析

【解答】

本题考查学生识记汉字字音、字形的能力。

A.“徒”应为“徙”;

B.“藉”"jiè”;

C.“诣”应为“yì”;“崖”应为“涯”。

故选D.

七、选择题组

【答案】

A

C

C

【考点】

成语的使用

语境填句

病句辨析修改

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)千方百计:形容想尽或用尽种种方法。处心积虑:千方百计地盘算,多含贬义。语境不含贬义,应选择“千方百计”。

秘而不宣:指把知道的消息、情况隐秘起来,不告诉别人。不可言传:指对某些事理只能揣摩领悟,不能用言语来表达。修饰“韵律”,应选择“不可言传”。

无与伦比:指事情非常完美,没有能够与它相比的同类东西。妙不可言:形容美妙得难以用言语来表达。修饰“语言搭配”,应选择“无与伦比”。

窃窃私语:指两人在一起小声说话。窃窃私议:指背地里小声议论。根据“倾听一个遥远的灵魂对你一个人的”可知,应选择“窃窃私语”。

故选A。

(2)解答本题,首先认真阅读文段,了解大意;然后根据需要补写的语句的位置或上下文语境的提示来分析衔接的内容。根据选项内容可知,主语为“他们”,关联词应放在主语后面,排除B、D两项;根据前文的“我一次次在先哲们辉煌的思辨面前顶礼膜拜,我一次次在无与伦比的语言搭配下惊诧莫名”以及后文语意可知,补写句应与“今人虽然平凡,但我们年轻”形成对比,因此补写句的落点应在“凝固”,排除A项。故选C。

(3)解答本题,首先应熟知病句的类型,最常用的判别方法是划分句子结构成分,先看主谓宾,再看定状补,判断句子是否存在成分残缺赘余、搭配不当、结构混乱、语序不当等问题。如果结构上没有问题,可从逻辑意义上分析,看是否有表意不明、句意关系不当等问题。“蜕变”比喻事物发生形或质的变化,多用于褒义;“蜕化”借指事物向坏的方面变化,多指腐化堕落,多用于贬义。语境并没有贬义,因此可排除A、B两项。另外,作为“蜕变”的主语,“我们”比“生命”更合适,排除D项。故选C。

八、语言表达

【答案】

(示例)编写教师个人专业发展规划首先要进行环境分析和自我分析,在此基础上进行个人定位并设置发展目标,然后制订达成目

标的操作策略,最后展开评估与信息反馈,再据此进一步修订。

【考点】

流程图

【解析】

试题分析:本题考查图文转换能力。流程图主要反映事物的动态演变过程,读图时首先关注该主题由哪些环节构成;其次理清各环节之间的结构关系,如顺序结构、条件结构、循环结构等。一般从左到右,从上到下或从下到上。再次关注各环节,各层次之间呈现何种关系,如总分关系,或从属并列关系等。最后拟写答案要在整体把握图表、全面理清图表各要素之间的结构关系的基础上,根据题目要求进行。语言表达做到遣词准确、简明、概况性强,造句条理清楚、富于变化、语气通畅。

【解答】

此题暂无解答

九、命题作文

【答案】

牵动我心的声音

好久没有回家了,想念家乡的人,想念家乡的树,更想念家乡那令我魂牵梦绕的小河的潺潺水流声。

汽车飞快的奔驰着,我的轻盈的心像一缕轻烟,悠悠的飘出了车窗,向着那绿荫缠绕的小河飞去。看着我呆呆的样子,妈妈轻轻地推了我一下,才把我从那小河里拎了回来,我说:“我看见了这条河就想起了家乡的小河。”妈妈说:“别想了,到家了,你自己去看看吧!”放下书包,放下一身的疲惫,我向那小河飞奔而去。小河,我回来了。

首先印入眼帘的是一排排高大的水杉,仿佛是守卫小河的卫士,保护小河不被尘世的喧闹骚扰。再近一点,便听见潺潺的流水声,清切而动听,像是一位音乐大师在演奏一曲动听的歌曲,天地万物借被这声音感染,静静地倾听这天籁之音;又像一个刚出生的婴儿牙牙学语,这声音是最原始的又是最纯洁的,最能牵动人心灵的。再走近,便看见河水清澈见底,水草丰茂,游鱼嬉戏。拿起一块碎石,用力扔出,在水面上欢快地跳跃,一下,两下…干脆便脱去外衣,跳入水中,来不及觉察水的温度是否合适,只觉得身体陡然清爽,在水中游上三四个来回,洗去身上的灰尘,洗去周身的疲劳,洗去在学校里的一切不愉快。走出小河,躺在那岸边的青草上,任夹杂着水藻味的风吹打胸膛,吹去一身的水。以大地为席,白云为被,伴着朝霞去来,踏着夕阳而归,平日里喧闹的世界和这样的宁静的生活怎么可以比?

如今的人们,听惯了街头的吆喝声,听惯了电视机里各种广告的声音,以及各种流行音乐的声音,又有几个人愿意跋山涉水,到这荒山野岭听这低颤沙哑的流水声,品味这样原始而自然的声音。在现代文明的冲击下,人们不得不为自己的生存而作出各种努力,甚至不惜耗费整个青春用来求知、挣钱,社会竞争越来越激烈,这样一个心灵的避风港又有几人让自己的心灵在此一驻。

愿跳动着的心灵都能有一个自己的避风港,我独爱家乡那小河的流水声,指引我走向灵魂的归隐处。

【考点】

命题作文

【解析】

这道作文题只有引导材料和写作要求,而没有话题,看起来跟我们熟知的话题作文有很大的不同。但是,我们只要细致分析一下引导材料,便不难从中发现,引导材料中涉及的对象无外乎就是放学之后那欢快嬉闹之声、校园的课钟、窗外的风雨、新岁的爆竹、梦中的短笛等声音。也就是说,这道作文题的关键其实就是“声音”。本道作文题则在材料中对话题进行了限制,即要求我们所写的“声音”必须是能“真正牵动你内心深处”的声音。整体构思着眼于“小”,着眼于“真”。可以从小处切入,深处挖掘。如妈妈的呼唤,一首动人的乐曲,生活中有关声音的细节,自然的声音,特殊的声音等。“声音”引入文章要表达的对象,“牵动”是一个感受的过程;而“牵动你内心深处”是文章要表达的中心,需要突出的主旨。“声音”可以是自然的,可以是社会的,也可以是生活的或艺术的等等。文章重在表达牵动的过程:即为什么牵动,怎样牵动。整篇文章应表达对声音的怀想、由衷赞美等感情。

参考立意:书声、风雨声、教诲声、音乐声等,牵动我心;也可以写艺术作品(一幅画、一首诗等)中的某些图景幻化为听觉感受,从而进入审美境界;自然界的实实在在的声音,风声、雨声、燕子泥喃、小麦拔节声,牵动我心;人的声音社会的声音,师长的教诲声、父母的叮嘱声、朋友的嬉闹声等,牵动我心;最触动内心的声音;声音的感染力和震撼力等。

【解答】

牵动我心的声音

好久没有回家了,想念家乡的人,想念家乡的树,更想念家乡那令我魂牵梦绕的小河的潺潺水流声。

汽车飞快的奔驰着,我的轻盈的心像一缕轻烟,悠悠的飘出了车窗,向着那绿荫缠绕的小河飞去。看着我呆呆的样子,妈妈轻轻地推了我一下,才把我从那小河里拎了回来,我说:“我看见了这条河就想起了家乡的小河。”妈妈说:“别想了,到家了,你自己去看看吧!”放下书包,放下一身的疲惫,我向那小河飞奔而去。小河,我回来了。

首先印入眼帘的是一排排高大的水杉,仿佛是守卫小河的卫士,保护小河不被尘世的喧闹骚扰。再近一点,便听见潺潺的流水声,清切而动听,像是一位音乐大师在演奏一曲动听的歌曲,天地万物借被这声音感染,静静地倾听这天籁之音;又像一个刚出生的婴儿牙牙学语,这声音是最原始的又是最纯洁的,最能牵动人心灵的。再走近,便看见河水清澈见底,水草丰茂,游鱼嬉戏。拿起一块碎石,用力扔出,在水面上欢快地跳跃,一下,两下…干脆便脱去外衣,跳入水中,来不及觉察水的温度是否合适,只觉得身体陡然清爽,在水中游上三四个来回,洗去身上的灰尘,洗去周身的疲劳,洗去在学校里的一切不愉快。走出小河,躺在那岸边的青草上,任夹杂着水藻味的风吹打胸膛,吹去一身的水。以大地为席,白云为被,伴着朝霞去来,踏着夕阳而归,平日里喧闹的世界和这样的宁静的生活怎么可以比?

如今的人们,听惯了街头的吆喝声,听惯了电视机里各种广告的声音,以及各种流行音乐的声音,又有几个人愿意跋山涉水,到这荒山野岭听这低颤沙哑的流水声,品味这样原始而自然的声音。在现代文明的冲击下,人们不得不为自己的生存而作出各种努力,甚至不惜耗费整个青春用来求知、挣钱,社会竞争越来越激烈,这样一个心灵的避风港又有几人让自己的心灵在此一驻。

愿跳动着的心灵都能有一个自己的避风港,我独爱家乡那小河的流水声,指引我走向灵魂的归隐处。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页

一、文学类文本阅读

?

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

①秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

②江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

③不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

④北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。?

??

⑤秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。??

(1)第①段和第②段之间运用的修辞手法是什么?请加以赏析。

(2)文章题目为什么不直接以“北平的秋”为题?

(3)下列对《故都的秋》分析正确的一项是(?

?

?

?

)

A.为了表现“故都的秋”,作者重点抓住秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣等景物进行细腻的描写,写出了“清”“静”“悲凉”的特点。

B.文章表现了作者对大自然的赞颂和内心淡淡的喜悦,所以他笔下的秋色、秋味便都呈现出清、静、迷人的情调,散乱的秋景统一在这感情的基调之下。

C.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱”,这句话运用了“绘声绘色”和“以情取景”的描写方法。

D.作者不选择北平秋天的那些著名风景,如“陶然亭的芦花”之类,是因为这些著名风景是古往今来骚人墨客吟咏北京秋天常用的题材,难以写出新意来。

二、文言文阅读

?

阅读下面文本,完成下列各题。

师?

?说

韩?

愈

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

(1)对下列句子中画线词的解释,不正确的一项是(????????)

A.作《师说》以贻之?

?

?

?

?

?

?

?

贻:赠送

B.圣人无常师?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

常:一般的

C.师道之不传也久矣?

?

?

?

?

?

?

?

道:风尚

D.其闻道也亦先乎吾?

?

?

?

?

?

?

?

闻:懂得,知道

(2)下列句子中,画线虚词的用法相同的一项是(?

?

?

?

)

A.句读之不知,惑之不解/巫医乐师百工之人

B.其闻道也固先乎吾/夫庸知其年之先后生于吾乎

C.犹且从师而问焉/或师焉,或不焉

D.惑而不从师,其为惑也/其下圣人也亦远矣,而耻学于师

(3)下列对文章有关内容的概括和分析,不正确的一项是(????????)

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为那些童子之师不是真正意义上的老师,只是“小学”而已。

C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判了当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于士大夫看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们,给予了强烈的责备和讽刺。

(4)下列对于本课相关文化常识的表述,不正确的一项是(????????)

A.舆,原指造车的工匠,后多指车厢,并泛指车,又引申为“众人之论”。

B.跬步,古代称跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”,引申为举步、迈步,也被用于形容极近的距离、数量极少等。

C.金石,文中指携刻文字、颂功纪事的钟鼎碑碣之属。金石学,是中国考古学的前身,也就是对古器物的研究。

D.六艺,即六经,指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书。“六艺”有时是指礼、乐、射、御、书、术六种技艺。

(5)将下面的句子翻译成现代汉语。

①是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

②爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

三、古代诗歌阅读

?

阅读下面这首诗,完成下列各题。

????????雨晴后步至四望亭下鱼池上,遂自乾明寺前东冈上归二首(其一)

????????苏轼

????????雨过浮萍合,蛙声满四邻。

????????海棠真一梦,梅子欲尝新。

????????拄杖闲挑菜,秋千不见人。

????????殷勤木芍药,独自殿余春。

????????【注】①这首诗写于作者被贬黄州初期。②梅子:果梅树结的果,成熟于夏季。③殿:殿后。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(

)

A.首联第一句紧扣诗题“雨晴”,第二句中的“满”字传神地写出了雨后蛙声传布之广。

B.颔联中“真一梦”写出了海棠花踪迹难觅,短暂易逝,其中饱含了作者对人生的感触。

C.第四句交代梅子已经成熟,“新”暗示了季节的更迭,也寄予了诗人乐观旷达的情怀。

D.颈联用语精微蕴藉,“闲挑菜”、“不见人”等内容,含蓄地传递出作者此时的心绪。

(2)诗歌中作者用了哪些手法?请结合诗句具体分析。

四、句子默写

?

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)青青子衿,________。?(曹操《短歌行》)

(2)________,使我不得开心颜??(李白《梦游天姥吟留别》)

(3)风急天高猿啸哀,________。(杜甫?《登高》)

(4)《念奴娇·赤壁怀古》中流露出诗人消极情绪的句子是:________,________。

五、文学类文本阅读

?

?

?

??阅读下面文本,完成下列各题。?

??

刻碑名手

聂鑫森

范玉成是古城的刻碑名手,已是古稀之年了。????

范玉成从十四岁起拜师学艺,五十多个年头一眨眼就过去了,一生中刻过多少碑,连他自己都记不清了。十多年前他从刻石社退了休,可一直没闲着。儿子还在刻石社哩,一接下什么重要工程,总得请老爷子把把关。他也乐意,范家手艺一代代传承,绝不能让世人说闲话,否则就愧对列祖列宗了。????

儿子范致远也快到知天命之年了。????

他对父亲说:“邻市的望江楼重修一新,有块《重修望江楼记》碑要刻哩。”范玉成显得特别高兴。他记得四十多年前,也就是1966年春节过后,那时他才三十来岁,与一些同行应邀到望江楼公园刻一条诗碑长廊。一直刻到冬天,眼看就要完工了。有一天傍晚,突然来了很多戴红袖章的学生和工人,把望江楼的台阶撬开了,把门窗卸了,把楼梯拆了,把里面的字画、文物烧了,一座清乾隆时的三层楼阁刹那间被当作“四旧”毁掉了。他只能远远地看着,泪水纵横。到了第二天,那些刻好的诗碑,也被一一砸碎,并把他们驱赶回了老家。范玉成渴望旧地重游,那楼可还是往日模样?????

儿子说:“现在正是炎夏,太热,您暂时别去。等我在那里阅好了稿,选好了石,‘上墨’‘过朱’‘打样’后,准备刻碑了,您再来,一边指点我,一边看看风景,好吗?”范玉成答应了。????

日子一天天过去。范玉成在心里计算着:儿子该阅稿了,那文章是谁撰写的呢?又是哪个书法家书写的墨本呢?选的是什么石头,汉白玉石还是大理石?选好了石,先要用沙石粗磨平整,再用细刀砖磨光,直至腻滑方可。接下来,儿子该“上墨”了,用上等墨汁刷在石上;墨汁干后,再用烙铁烫上白蜡,薄薄地在墨上覆盖一层。下一道工序应是“过朱”,把透明拷版纸覆在墨本上,双钩临描,然后再用银朱做红线双钧。待做完这些,就该“打样”了,把“过朱”的双钩拷版纸,平铺在上过蜡的碑石上,用木榔头垫着羊毡,敲击钩本字样,让双钩红线清晰地印下去。????

范玉成乘车赶到邻市的望江楼公园,在一间工作室里,找到儿子时,儿子正好完成了“打样”。

????

“爹,我正准备打电话哩。”“爹知道你的功夫,该用多少时间,我心里有数。”儿子笑了:“知子莫若父哩。”????

范玉成开始阅稿,文章是本市市长华声撰写的,还不错,情文并茂;本是请北京一个老书法家几个月前书写的,写好寄来后因心肌梗塞竞鹤归道山了。字真好,行书,有兰亭序帖的味道,可惜天不悯才呀。????

再看一遍文章,范玉成头上冒出了一层热汗,文中说望江楼毁于1967年春,这就失实了,分明是1966年冬!????

范玉成断然说:“这碑暂不能下刀,一定要改过来。”????

儿子急了:“爹,我们只管刻就是了,这不是我们的错。再说,人家市长会改吗?????

再说书写的人都死了,谁能把墨稿改正过来,而且风格丝毫不差呢?”????

“若市长不肯改,这个活我们退了!碑者,史也,是留给后人看的,不能以讹传讹。”????

儿子不作声了。顿了一阵,儿子说:“爹,您还没去望江楼吧,我陪您去”范玉成一甩手,说:“不去!”。????

第二天一早,范玉成让儿子把公园的负责人找了来,当面说明了情况。????

主任姓陈,很年轻,不到四十岁,曾是个中文系的本科生。听完范玉成的话说:“我就去找市长,谢谢范老的提醒。”????

中午快吃饭时,陈主任兴冲冲地回来了,说:“华市长让我转达对您的敬意,而且交待一定要改!”

范玉成呵呵地笑了。????

“文章好改,只是这墨本上的字怎么改写过来呢?”陈主任问。????

“你放心。这位老书法家的字,我熟悉,要改的字,我可以补写得和他分毫不差,这个功夫我还是有的。”???

一个月后,《重修望江楼记》碑刻好了,看过的人都啧啧称赞。????

父子俩在走之前,认认真真地登上了望江楼,看古香古色的横梁直柱、飞檐翘角,抚红漆栏杆、雕花门窗,品匾额、楹联的内容和书法,确实可称之为杰构。他们登到顶楼,送目远望:湘江如带,白帆点点;远山似簇,镇笼烟。????

范玉成对儿子说:“刻碑的人,责任重大,历史是不能作假的。否则,我是不敢登上这望江楼,我怕前人责怪、后人唾骂!”????

儿子说:“爹,我会记在心里的,您放心。”????

(选自《21世纪中国最佳小小说》,有删改)

(1)“日子一天天过去。范玉成在心里计算着”,文中关于范玉成“计算”的叙述,有什么作用?

(2)分析文中画线句子的含意及作用。

①字真好,行书,有兰亭序帖的味道,可惜天不悯才啊。

②范玉成一甩手,说:“不去!”

(3)小说主人公范玉成这一形象有哪些特点?请简要分析。

(4)文章以范玉成父子登临望江楼结尾,有何用意?请结合全文简要分析。

六、选择题

?

下列词语中加点字的读音、字形,完全正确的一项是(??)

A.雕(zhuó)?嫌(wù)???转徒江湖?幽愁暗恨

B.慰(jí)???立(zhù)??东船西舫?恬然自安

C.造(yí)???红(fēi)??轻拢慢捻?天崖海角

D.夷(bǐ)???腼(tiǎn)?春寒料峭??失魂落魄

七、选择题组

?

阅读下面文本,完成下列各题。

阅读有些像搏斗。阅读的时候,我们不断同作者争辩,我们极力想寻出破绽,作者则_______________地把读者的思绪纳入他的模具。在这种智力的角斗中,我们往往败下阵来,但思维最终却在争执中得以发散。大师们的著作像某一流派掌门人的秘籍,细细研读,琢磨他们的一招一式,会在潜移默化中悟出_______________的韵律。我一次次在先哲们辉煌的思辨面前顶礼膜拜,我一次次在_______________的语言搭配下惊诧莫名。我知道大师们在云霄中注视着后人,(????????);今人虽然平凡,但我们年轻。我们作为阅读者,生命正处在不断蜕变之中,蛹里必能飞出美丽的蝴蝶。我们在较量中丰富了自己,迸发出从未有过的力量。

阅读是一种孤独,它同看电影、看录像、听音乐会是那样的不同。前者是一块巨大的生日蛋糕可以同享美味,后者只是孤灯下的一盏清茶,只可独啜,倾听一个遥远的灵魂对你一个人的_______________。他在不同的时间对不同的人说过同样的话,但你此时只感觉他在为你而歌唱。如果你不听,他也不会恼,只会无声地从书页里渗出悲悯的叹息。你啪地合上书,就把一代先哲幽禁在里面。但你忍不住又要打开它,穿越历史的灰尘与他对话。真正的阅读注定孤独。那是一颗心灵对另一颗心灵单独的抚慰,那是已经成仙的老爷爷特地为你讲的故事。

(1)依次填入文中横线上的成语,全部恰当的一项是(????????)

A.千方百计?

?不可言传?

?无与伦比?

?窃窃私语

B.处心积虑?

?不可言传?

?妙不可言?

?窃窃私议

C.千方百计?

?秘而不宣?

?无与伦比?

?窃窃私议

D.处心积虑?

?秘而不宣?

?妙不可言?

?窃窃私语

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(????????)

A.他们虽然已经凝固,但依然灿烂

B.虽然他们灿烂,但已经凝固

C.他们虽然灿烂,但已经凝固

D.虽然他们已经凝固,但依然灿烂

(3)文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(????????)

A.作为阅读者,我们还处在生命不断蜕化之中,蛹里可能飞出美丽的蝴蝶。

B.我们作为阅读者,生命还处在不断蜕化之中,蛹里可能飞出美丽的蝴蝶。

C.作为阅读者,我们还处在生命不断蜕变之中,蛹里可能飞出美丽的蝴蝶。

D.我们作为阅读者,生命还处在不断蜕变之中,蛹里必能飞出美丽的蝴蝶。

八、语言表达

?

下面是某校为教师编写个人专业发展规划而提供的流程图,请把这个图转写成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过90个字。

九、命题作文

?

阅读下面材料,根据要求作文。

古人曾写过这样的诗句,“一种春声浑难忘,最是长安课归时”,表现了对放学之后那欢快嬉闹之声的深深怀恋。今天,我们周围的声音多得让人应接不暇,可是哪一种才是真正牵动你内心深处的呢?是校园的课钟,还是窗外的风雨?是新岁的爆竹,还是梦中的短笛?或者,那是……

要求:请以“牵动我心的声音”为题,写一篇记叙文。立意自定,不得抄袭,不少于800字。

参考答案与试题解析

云南省文山州砚山县2020-2021学年高一上学期期末语文试题

一、文学类文本阅读

1.

【答案】

(1)对比。作者把“南国之秋”和“北国之秋”作了时间和空间两方面的对比,突出“北国之秋”胜于“南国之秋”,表达了作者的主观感受,突出其对“故都的秋”的热爱之情。

(2)“故都的秋”能凸显北平的历史地位和文化底蕴,同时又可以表达作者的向往和眷念之情。以“北平的秋”为题,则显得过于直白。

A

【考点】

理解内容,概括归纳要点(散文)

标题的作用(散文)

表现手法(散文)

故都的秋(郁达夫)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)

题干既然问的是“第①段和第②段之间运用的修辞手法”,那就首先了解两段的内容,再看两段内容上的关联。第①段写的是“北国的秋”“来得清,来得静,来得悲凉”,“我”不远万里赶往北平,“也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味”,从中透露出对“故都的秋”的喜爱;第二段写的是“江南的秋”,“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”

“混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉”,“我”的感受是“在领略秋的过程上,是不合适的”。分析完这些内容,手法自然就出来了。注意答题的模式:用了对比的手法,与……对比,突出表现……,尤其要注意对比的角度,这两段对比的角度,一是两地的秋味,一是作者的情感态度。

(2)本题答题的模式:观点+理由。观点要明确,理由要紧扣文本。角度有:标题自身的妙处(新颖、含蓄、直白等等),标题的含义,标题与主旨的关系(凸显、揭示),标题与作者感情的关系(表现……)。围绕这些方面组织答案即可。两个标题的区别主要在修饰词上,一是北平,一是故都。“故都”体现了北平在历史上的地位,更有一种厚重感和文化的韵味,一个“故”字体现了作者对北平的眷恋。

(3)B项,作者内心笼罩着淡淡的悲凉,文章基调也是如此。

C项,没有“绘色”

。

D项,只是原因之一,不全面。

故选A。

二、文言文阅读

【答案】

B

D

B

D

(5)①所以,无论地位高贵还是低贱,无论年龄大还是小,道存在的地方,就是老师在的地方。

②人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;对于自己呢,却以从师学习为耻,糊涂啊。

【考点】

课内文言文阅读

师说(韩愈)

其他文言实词

之的用法

而的用法

焉的用法

其他文言虚词

内容概括与分析

其他古代文化常识

文言翻译

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,句意:圣人没有固定的老师。常:固定的。

(2)A项,助词,宾语提前的标志/代词,这些。

B项,介词,相当于“于”/句末语气词,呢。

C项,代词,他们/句末语气词,不译。

D项,均用作连词,表转折。

故选D。

(3)B项,“不是真正意义上的老师”错误,从文中“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”可以看出,作者并没有否认“童子之师”是老师。

(4)D项,“术”应为“数”。

(5)①是故:所以。无:无论。之:主谓之间,取消句子独立性。道之所存,师之所存也:判断句。

②身:自己。耻师:以从师学习为耻。惑:糊涂。

三、古代诗歌阅读

【答案】

C

①拟人,“殷勤”、“独自”“殿”等词语赋予木芍药以人的感情,表达了诗人对木芍药善解人意,延续春光的感激与赞美;②对比,木芍药与上文的海棠对比,突出了作者的惜春、伤春之情及自己仕途不顺的伤感之情。③细节描写。“闲挑菜”这一细节描写,传递出了作者内心的百无聊赖。④融情于景。大雨过后,浮萍聚合在一起,池塘中蛙声阵阵。海棠花已没了踪迹,只剩芍药独自绽放。作者通过这一冷寂寥落的景象表达了内心的失意伤感⑤比喻。作者将海棠花期的短暂比作一场幻梦,以此寄予了人生如梦般短暂、虚幻的感慨。

白话译文:

一场雨后浮萍都聚集在一起,池塘里蛙声一片。海棠已经落尽像梦一样无影无踪,梅子已熟可以吃了。很悠闲地柱着拐杖挑着菜,庭院里不见佳人荡秋千。只有殷勤的芍药花,还独自开放在春天的后面。

赏析:

本诗写雨晴后散步所见之景。一二句写雨晴。“雨过浮萍合”,说明先前的雨下得不小,若是毛毛细雨,就不致把浮萍冲散;也说明是初晴,否则,浮萍早合,就不会引起作者的注意了。“过”、“合”二字,恰切地写出了大雨初晴的景象。雨后青蛙叫得特欢,“蛙声满四邻”的“满”字,是传神之笔。三四句写春光已失,经过大雨的摧残,海棠花已落尽。苏轼在《定惠院海棠》诗中就说过,海棠虽美,但转瞬就凋谢了:“明朝酒醒还独来,雪落纷纷那忍触!”“海棠真一梦”,就是写海棠花已“纷纷”落尽,像梦一样难寻其踪影。但其实不止“海棠真一梦”,苏轼在黄州不止一次地感叹“人间如梦”,他的经历就是一场恶梦。因此,用梦来形容海棠的凋谢,浸透了他这时特有的感受。梅子成熟于夏初,“梅子欲尝新”,也说明春天是一去不返了。五六句写自己的孤独。“拄杖闲挑菜”﹣﹣活画出了他那闲得无聊的神情。“秋千不见人”﹣﹣他在《蝶恋花》中写过:“墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。”佳人笑声渐失已令人烦恼,何况雨后秋千,根本不见佳人。最后两句以牡丹花(木芍药)在春末的独自开放,反衬百花凋零,春光已失。“殷勤木芍药”,赞牡丹情意恳切深厚,就是伤百花的无情。“独自殿余春”,指花已尽。在后面称为“殿”,表明牡丹已是最后的花,余春即残春,独自为残春之“殿”,五字三层,层层充满了“迟暮”之感。

【考点】

古诗词比较阅读

【解析】

(1)本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式。解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,如本题的题干要求选出“下列对这首诗的赏析,不正确的一项是”,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,再对照选项一一确认,得出答案。

(2)本题考查分析诗中所使用的表现手法的能力。先准确地答出手法,再结合诗句分析其表达效果和传达的感情。

【解答】

C.“也寄予了诗人乐观旷达的情怀”错,没有“乐观旷达”。整首诗表达的是一种伤春惜春以及孤寂冷落之情,没有乐观旷达之情的流露。

尾联“殷勤”运用了拟人的修辞,“独自”“殿”等也赋予了木芍药以人的感情,表现的是赞美和感激之情。诗歌除了写芍药花,还写了海棠和梅子,抓住“真一梦”和“新”分析特点,可见春天已败,而尾联一个“独”字就清楚地将芍药和它们区分开,芍药开在春天的后面,形成了鲜明的对比,作者认为芍药能延续春光,感到十分欣慰,但是芍药花独自开放之时,也就意味着春天彻底离去,一个独字在这里又体现了伤春的情怀。颈联“拄杖闲挑菜”写诗人很悠闲地柱着拐杖挑着菜,采用了细节描写的手法,流露出诗人的孤寂无聊。诗人融情于景,写的是雨后海棠花落尽只有芍药花独自开放在春天的后面,有一种落寞感伤之情。“海棠真一梦”采用了比喻的修辞,说海棠花开放的时间很短,像是一场梦一样,很美却很短暂,流露出一种人生如梦,美好的时光总是短暂的感伤。

四、句子默写

【答案】

(1)悠悠我心

(2)安能摧眉折腰事权贵

(3)渚清沙白鸟飞回

(4)人生如梦,一尊还酹江月

【考点】

名篇名句默写

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)本题考查学生名句名篇识记和默写的能力。

重点注意的字,如“悠”“摧”“事”“尊”“酹”等。

五、文学类文本阅读

【答案】

(1)①表现了老刻碑匠对流程的熟悉,展现了老刻碑匠技艺的高超;②向读者介绍了刻碑前准备工作的基本流程;③完成了对儿子在刻碑准备工作的叙写。

(2)①范玉成对老书法家写的墨本由衷赞叹,为老书法家的去世惋惜;也为下文的改稿埋下伏笔,烘托了范玉成深厚的艺术功力;

?②与前文“渴望旧地重游”形成鲜明对比,表现了范玉成认真负责、当仁不让的职业操守。

(3)①技艺高超。范玉成从业五十年,刻碑无数,是古城的刻碑名手。

②功力深厚。有将老书法家的作品补写得分毫不差的功力。

③态度严谨。发现市长撰写的碑文有错误,就断然说:这碑暂不能下刀,一定要改过来。

④有历史责任感。认为历史是不能作假的,深感刻碑的人,责任重大。

(4)①艺术结构上,以父子登楼游目骋怀,暗示故事结局——失实之字得到改正;

②情感表现上,融情于景,体现了改稿后的畅快心情;

③人物形象上,既表现了范玉成的道德情操,又表现了儿子的事后彻悟,德艺薪火相承,让人倍感欣慰;

④思想内容上,从职业操守到历史担当,深化了作品主旨。

【考点】

鉴赏表达技巧(文学类)

鉴赏文学形象

个性化创意解读(小说)

分析结构,把握思路与写作意图

体会语句含意(小说)

小说阅读

【解析】

(1)本题考查学生分析小说情节的作用的能力。

(2)本题考查学生赏析重要句子的含意及作用的能力。

(3)本题考查学生鉴赏人物形象特点的能力。

(4)本题考查学生分析文章结尾的作用的能力。

【解答】

(1)“计算”儿子刻碑流程占了不少篇幅,一方面表现老刻碑匠对流程的烂熟于胸,技艺非凡。一方面向读者介绍了刻碑准备工作的流程,另一方面还直接在“计算”中写完了儿子刻碑的准备工作。

(2)第一句是对老书法家书法的赞叹与对老书法家去世的惋惜,为下文改稿埋下伏笔,侧面体现范玉成这位老刻碑匠深厚的艺术功底,不只是像儿子那样“只管刻”;第二句“不去”,与前文“渴望旧地重游”形成对比,体现范玉成认真负责的职业操守。

(3)是古城的刻碑名手,刻碑技艺高超;能欣赏甚至补足老艺术家的字,说明他艺术功底深厚;发现碑文有误,就坚决不肯刻碑,说明他态度严谨;认为刻碑责任重大,有引导后人的作用,充满历史责任感。

(4)范玉成不改碑文错误不肯游望江楼,因此游望江楼的结尾暗示了刻碑结局:错误得到改正;望江楼的美景融入了人的畅快心情;进一步塑造了范玉成高尚的道德情操,也表现了儿子的领悟,古老艺术有了继承,令人欣慰;深化了作品主旨,将作品从刻碑一事扩展到历史责任感,令文章更有内涵。

六、选择题

【答案】

D

【考点】

识记字音

识记字形

【解析】

此题暂无解析

【解答】

本题考查学生识记汉字字音、字形的能力。

A.“徒”应为“徙”;

B.“藉”"jiè”;

C.“诣”应为“yì”;“崖”应为“涯”。

故选D.

七、选择题组

【答案】

A

C

C

【考点】

成语的使用

语境填句

病句辨析修改

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)千方百计:形容想尽或用尽种种方法。处心积虑:千方百计地盘算,多含贬义。语境不含贬义,应选择“千方百计”。

秘而不宣:指把知道的消息、情况隐秘起来,不告诉别人。不可言传:指对某些事理只能揣摩领悟,不能用言语来表达。修饰“韵律”,应选择“不可言传”。

无与伦比:指事情非常完美,没有能够与它相比的同类东西。妙不可言:形容美妙得难以用言语来表达。修饰“语言搭配”,应选择“无与伦比”。

窃窃私语:指两人在一起小声说话。窃窃私议:指背地里小声议论。根据“倾听一个遥远的灵魂对你一个人的”可知,应选择“窃窃私语”。

故选A。

(2)解答本题,首先认真阅读文段,了解大意;然后根据需要补写的语句的位置或上下文语境的提示来分析衔接的内容。根据选项内容可知,主语为“他们”,关联词应放在主语后面,排除B、D两项;根据前文的“我一次次在先哲们辉煌的思辨面前顶礼膜拜,我一次次在无与伦比的语言搭配下惊诧莫名”以及后文语意可知,补写句应与“今人虽然平凡,但我们年轻”形成对比,因此补写句的落点应在“凝固”,排除A项。故选C。

(3)解答本题,首先应熟知病句的类型,最常用的判别方法是划分句子结构成分,先看主谓宾,再看定状补,判断句子是否存在成分残缺赘余、搭配不当、结构混乱、语序不当等问题。如果结构上没有问题,可从逻辑意义上分析,看是否有表意不明、句意关系不当等问题。“蜕变”比喻事物发生形或质的变化,多用于褒义;“蜕化”借指事物向坏的方面变化,多指腐化堕落,多用于贬义。语境并没有贬义,因此可排除A、B两项。另外,作为“蜕变”的主语,“我们”比“生命”更合适,排除D项。故选C。

八、语言表达

【答案】

(示例)编写教师个人专业发展规划首先要进行环境分析和自我分析,在此基础上进行个人定位并设置发展目标,然后制订达成目

标的操作策略,最后展开评估与信息反馈,再据此进一步修订。

【考点】

流程图

【解析】

试题分析:本题考查图文转换能力。流程图主要反映事物的动态演变过程,读图时首先关注该主题由哪些环节构成;其次理清各环节之间的结构关系,如顺序结构、条件结构、循环结构等。一般从左到右,从上到下或从下到上。再次关注各环节,各层次之间呈现何种关系,如总分关系,或从属并列关系等。最后拟写答案要在整体把握图表、全面理清图表各要素之间的结构关系的基础上,根据题目要求进行。语言表达做到遣词准确、简明、概况性强,造句条理清楚、富于变化、语气通畅。

【解答】

此题暂无解答

九、命题作文

【答案】

牵动我心的声音

好久没有回家了,想念家乡的人,想念家乡的树,更想念家乡那令我魂牵梦绕的小河的潺潺水流声。

汽车飞快的奔驰着,我的轻盈的心像一缕轻烟,悠悠的飘出了车窗,向着那绿荫缠绕的小河飞去。看着我呆呆的样子,妈妈轻轻地推了我一下,才把我从那小河里拎了回来,我说:“我看见了这条河就想起了家乡的小河。”妈妈说:“别想了,到家了,你自己去看看吧!”放下书包,放下一身的疲惫,我向那小河飞奔而去。小河,我回来了。

首先印入眼帘的是一排排高大的水杉,仿佛是守卫小河的卫士,保护小河不被尘世的喧闹骚扰。再近一点,便听见潺潺的流水声,清切而动听,像是一位音乐大师在演奏一曲动听的歌曲,天地万物借被这声音感染,静静地倾听这天籁之音;又像一个刚出生的婴儿牙牙学语,这声音是最原始的又是最纯洁的,最能牵动人心灵的。再走近,便看见河水清澈见底,水草丰茂,游鱼嬉戏。拿起一块碎石,用力扔出,在水面上欢快地跳跃,一下,两下…干脆便脱去外衣,跳入水中,来不及觉察水的温度是否合适,只觉得身体陡然清爽,在水中游上三四个来回,洗去身上的灰尘,洗去周身的疲劳,洗去在学校里的一切不愉快。走出小河,躺在那岸边的青草上,任夹杂着水藻味的风吹打胸膛,吹去一身的水。以大地为席,白云为被,伴着朝霞去来,踏着夕阳而归,平日里喧闹的世界和这样的宁静的生活怎么可以比?

如今的人们,听惯了街头的吆喝声,听惯了电视机里各种广告的声音,以及各种流行音乐的声音,又有几个人愿意跋山涉水,到这荒山野岭听这低颤沙哑的流水声,品味这样原始而自然的声音。在现代文明的冲击下,人们不得不为自己的生存而作出各种努力,甚至不惜耗费整个青春用来求知、挣钱,社会竞争越来越激烈,这样一个心灵的避风港又有几人让自己的心灵在此一驻。

愿跳动着的心灵都能有一个自己的避风港,我独爱家乡那小河的流水声,指引我走向灵魂的归隐处。

【考点】

命题作文

【解析】

这道作文题只有引导材料和写作要求,而没有话题,看起来跟我们熟知的话题作文有很大的不同。但是,我们只要细致分析一下引导材料,便不难从中发现,引导材料中涉及的对象无外乎就是放学之后那欢快嬉闹之声、校园的课钟、窗外的风雨、新岁的爆竹、梦中的短笛等声音。也就是说,这道作文题的关键其实就是“声音”。本道作文题则在材料中对话题进行了限制,即要求我们所写的“声音”必须是能“真正牵动你内心深处”的声音。整体构思着眼于“小”,着眼于“真”。可以从小处切入,深处挖掘。如妈妈的呼唤,一首动人的乐曲,生活中有关声音的细节,自然的声音,特殊的声音等。“声音”引入文章要表达的对象,“牵动”是一个感受的过程;而“牵动你内心深处”是文章要表达的中心,需要突出的主旨。“声音”可以是自然的,可以是社会的,也可以是生活的或艺术的等等。文章重在表达牵动的过程:即为什么牵动,怎样牵动。整篇文章应表达对声音的怀想、由衷赞美等感情。

参考立意:书声、风雨声、教诲声、音乐声等,牵动我心;也可以写艺术作品(一幅画、一首诗等)中的某些图景幻化为听觉感受,从而进入审美境界;自然界的实实在在的声音,风声、雨声、燕子泥喃、小麦拔节声,牵动我心;人的声音社会的声音,师长的教诲声、父母的叮嘱声、朋友的嬉闹声等,牵动我心;最触动内心的声音;声音的感染力和震撼力等。

【解答】

牵动我心的声音

好久没有回家了,想念家乡的人,想念家乡的树,更想念家乡那令我魂牵梦绕的小河的潺潺水流声。

汽车飞快的奔驰着,我的轻盈的心像一缕轻烟,悠悠的飘出了车窗,向着那绿荫缠绕的小河飞去。看着我呆呆的样子,妈妈轻轻地推了我一下,才把我从那小河里拎了回来,我说:“我看见了这条河就想起了家乡的小河。”妈妈说:“别想了,到家了,你自己去看看吧!”放下书包,放下一身的疲惫,我向那小河飞奔而去。小河,我回来了。

首先印入眼帘的是一排排高大的水杉,仿佛是守卫小河的卫士,保护小河不被尘世的喧闹骚扰。再近一点,便听见潺潺的流水声,清切而动听,像是一位音乐大师在演奏一曲动听的歌曲,天地万物借被这声音感染,静静地倾听这天籁之音;又像一个刚出生的婴儿牙牙学语,这声音是最原始的又是最纯洁的,最能牵动人心灵的。再走近,便看见河水清澈见底,水草丰茂,游鱼嬉戏。拿起一块碎石,用力扔出,在水面上欢快地跳跃,一下,两下…干脆便脱去外衣,跳入水中,来不及觉察水的温度是否合适,只觉得身体陡然清爽,在水中游上三四个来回,洗去身上的灰尘,洗去周身的疲劳,洗去在学校里的一切不愉快。走出小河,躺在那岸边的青草上,任夹杂着水藻味的风吹打胸膛,吹去一身的水。以大地为席,白云为被,伴着朝霞去来,踏着夕阳而归,平日里喧闹的世界和这样的宁静的生活怎么可以比?

如今的人们,听惯了街头的吆喝声,听惯了电视机里各种广告的声音,以及各种流行音乐的声音,又有几个人愿意跋山涉水,到这荒山野岭听这低颤沙哑的流水声,品味这样原始而自然的声音。在现代文明的冲击下,人们不得不为自己的生存而作出各种努力,甚至不惜耗费整个青春用来求知、挣钱,社会竞争越来越激烈,这样一个心灵的避风港又有几人让自己的心灵在此一驻。

愿跳动着的心灵都能有一个自己的避风港,我独爱家乡那小河的流水声,指引我走向灵魂的归隐处。

第3页

共16页

◎

第4页

共16页

第1页

共16页

◎

第2页

共16页

同课章节目录