纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-08-30 17:04:45 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第2课

诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

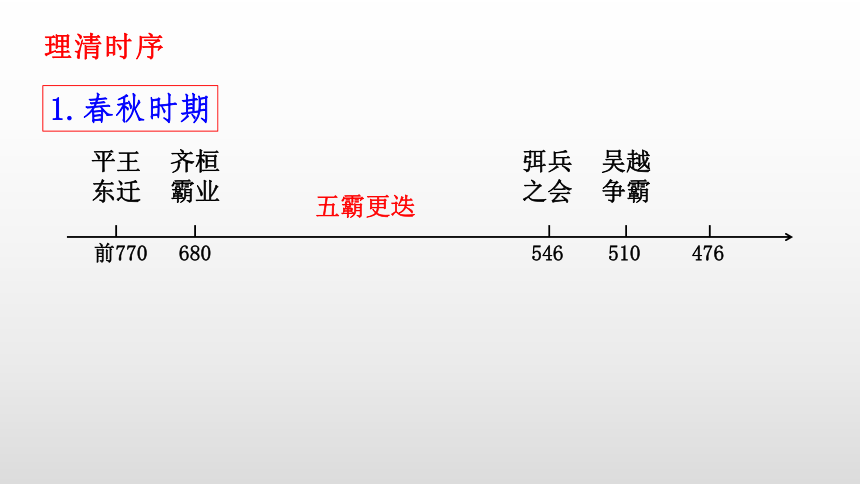

前770

平王东迁

680

齐桓霸业

546

弭兵之会

510

吴越争霸

476

五霸更迭

1.春秋时期

理清时序

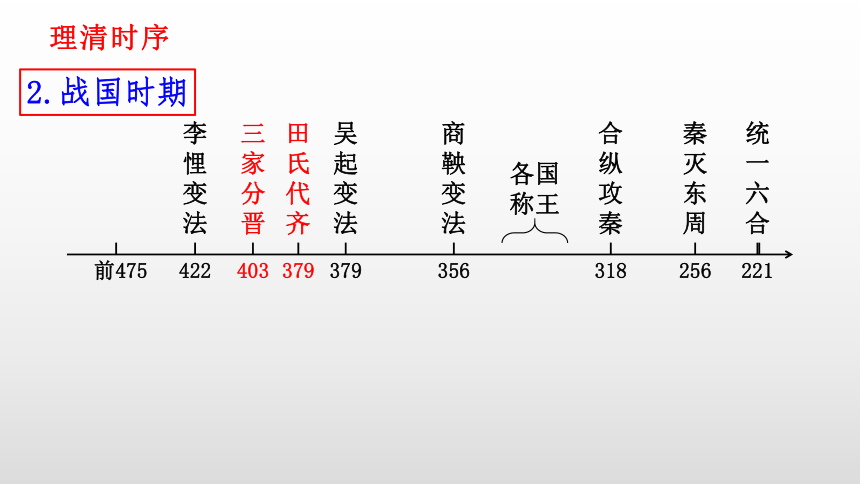

前475

422

李悝变法

221

2.战国时期

403

三家分晋

379

田氏代齐

379

吴起变法

356

商鞅变法

各国称王

318

合纵攻秦

256

秦灭东周

统一六合

理清时序

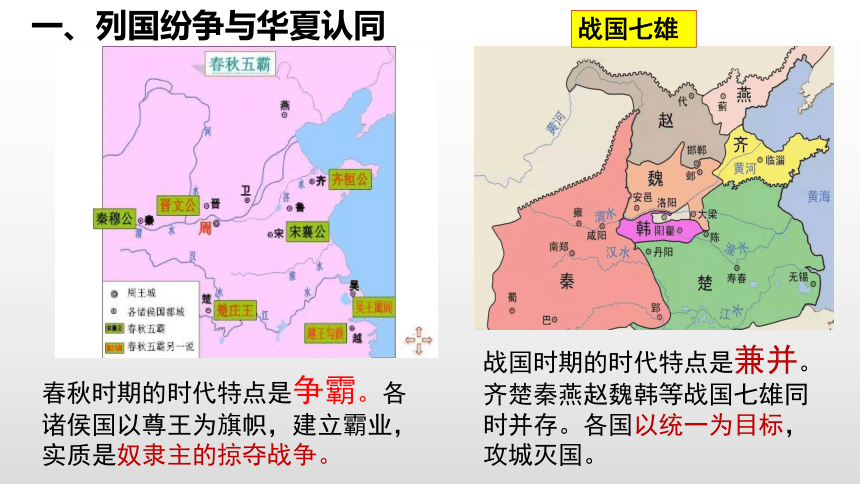

春秋时期的时代特点是争霸。各诸侯国以尊王为旗帜,建立霸业,实质是奴隶主的掠夺战争。

战国时期的时代特点是兼并。齐楚秦燕赵魏韩等战国七雄同时并存。各国以统一为目标,攻城灭国。

战国七雄

一、列国纷争与华夏认同

一、列国纷争与华夏认同

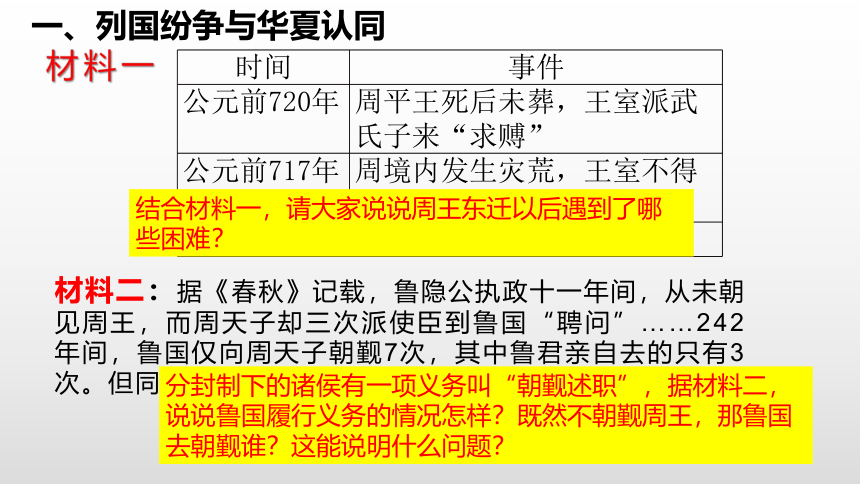

材料一

材料二:据《春秋》记载,鲁隐公执政十一年间,从未朝见周王,而周天子却三次派使臣到鲁国“聘问”……242年间,鲁国仅向周天子朝觐7次,其中鲁君亲自去的只有3次。但同时鲁朝齐11次,朝晋20次。

时间

事件

公元前720年

周平王死后未葬,王室派武氏子来“求赙”

公元前717年

周境内发生灾荒,王室不得不向鲁国“求籴”

公元前618年

周王室公开向鲁国“求金”

结合材料一,请大家说说周王东迁以后遇到了哪些困难?

分封制下的诸侯有一项义务叫“朝觐述职”,据材料二,说说鲁国履行义务的情况怎样?既然不朝觐周王,那鲁国去朝觐谁?这能说明什么问题?

一、列国纷争与华夏认同

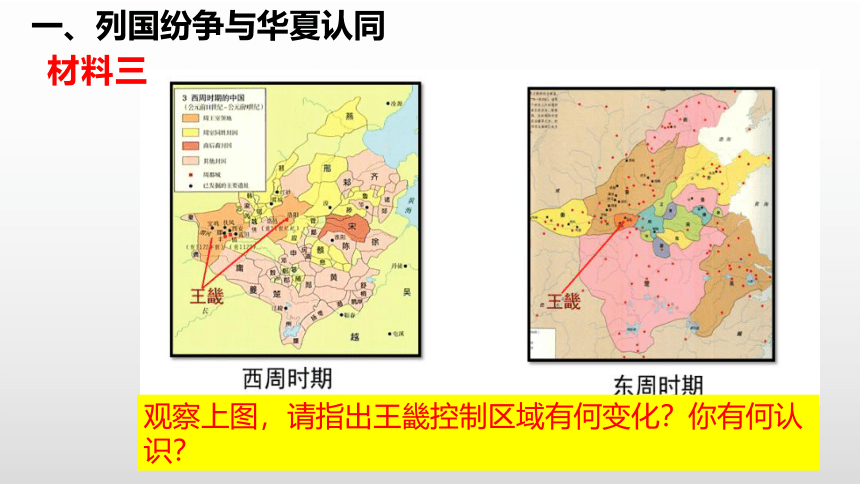

观察上图,请指出王畿控制区域有何变化?你有何认识?

材料三

一、列国纷争与华夏认同

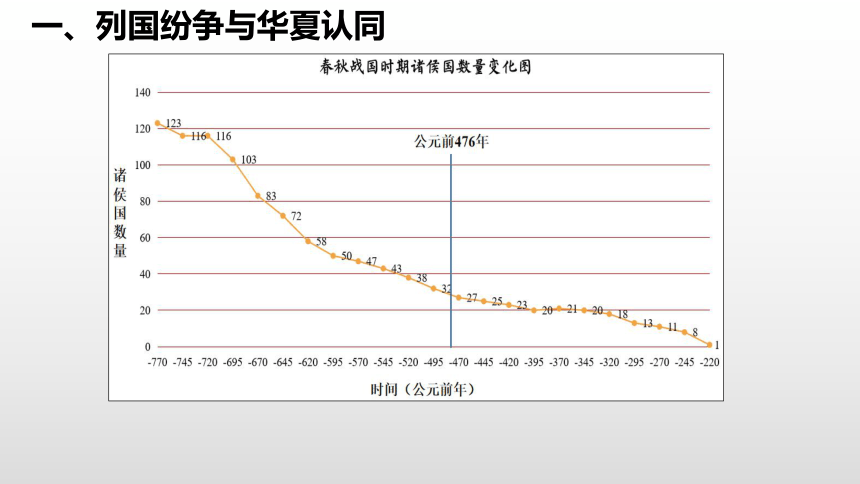

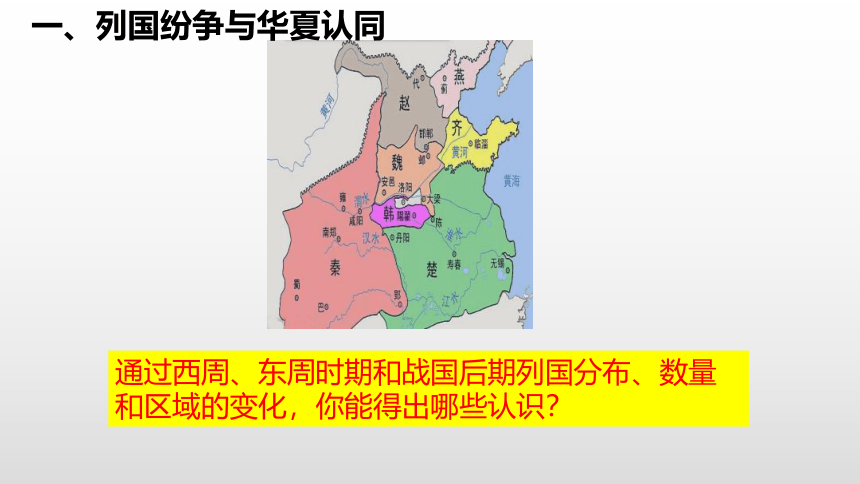

通过西周、东周时期和战国后期列国分布、数量和区域的变化,你能得出哪些认识?

一、列国纷争与华夏认同

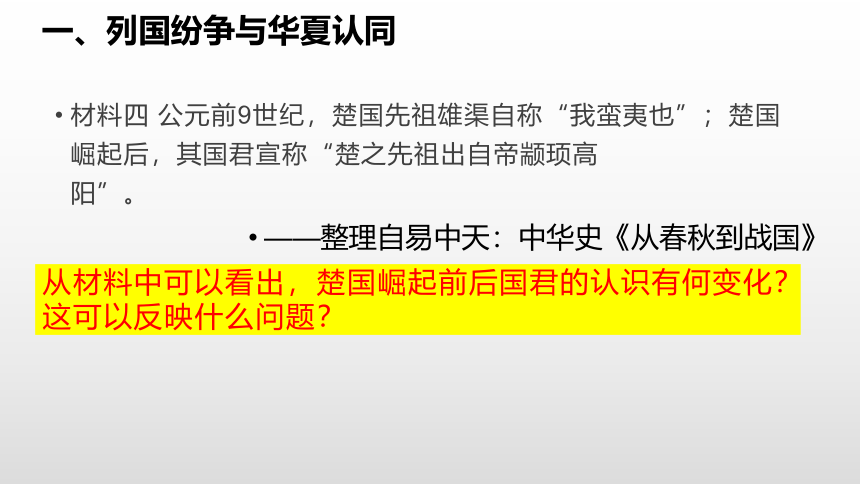

从材料中可以看出,楚国崛起前后国君的认识有何变化?这可以反映什么问题?

材料四

公元前9世纪,楚国先祖雄渠自称“我蛮夷也”;楚国崛起后,其国君宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳”。????????????????

——整理自易中天:中华史《从春秋到战国》

一、列国纷争与华夏认同

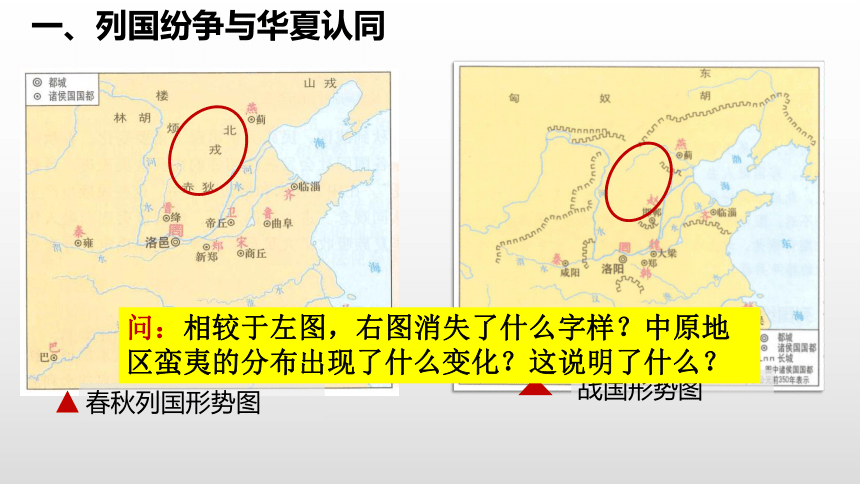

春秋列国形势图

战国形势图

问:相较于左图,右图消失了什么字样?中原地区蛮夷的分布出现了什么变化?这说明了什么?

一、列国纷争与华夏认同

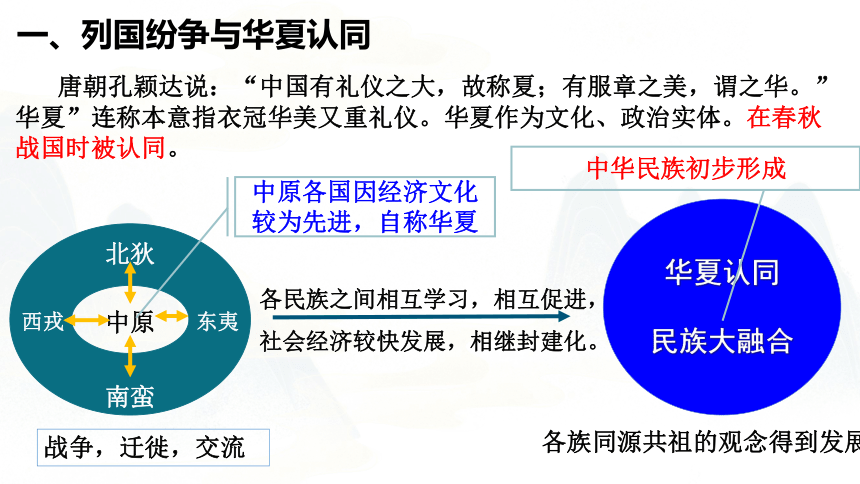

唐朝孔颖达说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体。在春秋战国时被认同。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

中原各国因经济文化较为先进,自称华夏

战争,迁徙,交流

各民族之间相互学习,相互促进,

社会经济较快发展,相继封建化。

各族同源共祖的观念得到发展。

华夏认同

民族大融合

中华民族初步形成

一、列国纷争与华夏认同

1.经济发展

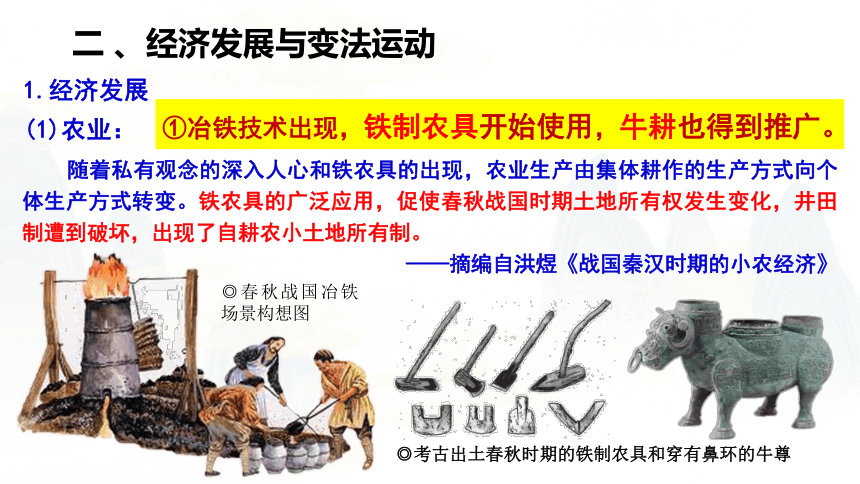

◎考古出土春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

(1)农业:

随着私有观念的深入人心和铁农具的出现,农业生产由集体耕作的生产方式向个体生产方式转变。铁农具的广泛应用,促使春秋战国时期土地所有权发生变化,井田制遭到破坏,出现了自耕农小土地所有制。

——摘编自洪煜《战国秦汉时期的小农经济》

①冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

◎春秋战国冶铁场景构想图

二

、经济发展与变法运动

1.经济发展

(1)农业:

②兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等。

◎都江堰及其工程示意图

◎李冰父子

……于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府。

——《华阳国志·蜀志》

二

、经济发展与变法运动

1.经济发展

(2)工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

◎流行于春秋战国时期的各国货币

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬

——《史记·苏秦列传》

◎现藏于河北博物院的“错金银四龙四凤铜方案座”

二

、经济发展与变法运动

设问1:观察上面的历史年表,思考一下,从春秋到战国末期制铁技术的进步带来了一系列怎样的变化?

材料

二

、经济发展与变法运动

国之所以兴者,农战也。

——《商君书》

战国初年各国为富国强兵,都进行了变法活动。

——翦伯赞《中国史纲要》

兵不如者,勿与挑战;粟不如者,勿与持久。——刘向《战国策》

二

、经济发展与变法运动

材料七:

“太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卯,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。”

——《史记·商君列传》

政治

经济

军事

评价

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

“废井田,开阡陌”,授田于百姓

重农抑商,奖励耕织

奖励军功,剥夺和限制贵族特权

3

商鞅变法

强制大家庭拆散为个体小家庭

(1)顺应历史潮流,集列国变法之长

(2)是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

(3)使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础

三、孔子和老子

——百家争鸣

(1)含义:士人从各自代表的阶级阶层集团利益出发,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的局面。

《汉书·艺文志》十家:儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家。

儒家

孔子,名丘,字仲尼,出身于春秋后期鲁国没落贵族家庭。儒家学派的创始人,是我国伟大的思想家和教育家。世界最著名的文化名人之一。晚年到鲁国,主要从事教育和编订古籍工作。孔子逝世时,享年73岁,葬于曲阜城北即今日孔林所在地。

公元前551-公元前479

儒家

创始人:孔子

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。

仁者爱人。

己所不欲,勿施于人。

①“仁”:关爱他人,“为政以德”

孔子谓季氏(鲁国卿大夫):“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”

注:按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。

②克己复礼,同时承认制度随着时代而改良

三、孔子和老子

儒家

③教育:有教无类,开创私学,因材施教。

④文化:整理六经。

《圣迹图·孔子退修诗书》

三、孔子和老子

《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部集子,成书于战国初期。因秦始皇焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子。

论语残页

儒家

(2)孟子:

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心章句下》

性善论,提倡“仁政”

(3)荀子:

故古者圣人以人之性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,故为之立君上之势以临之,明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出于治,合于善也。

——《荀子·性恶第二十三》

性恶论,主张隆礼重法

(——战国时期)

三、孔子和老子

约公元前571年—公元前471年

道家

姓李,名耳,字聃,春秋后期的楚国人

。道家学派的创始人,春秋末期的思想家、哲学家。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,在道教中老子被尊为道祖,称太上老君。

三、孔子和老子

道生一,一生二,二生三,三生万物。

①“道”是天地万物的本原

人法地,地法天,天法道,道法自然。。

创始人:老子

②朴素的唯物论

思想主张

三、孔子和老子

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。

创始人:老子

③朴素的辩证法

(相互依存、相互转化)

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

④无为而治、小国寡民

思想主张

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

三、孔子和老子

道家

而本无生,非徒无生也而本无形,非徒无形也而本无气。杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。

——《庄子·至乐》

庄子:崇尚逍遥自由

三、孔子和老子

材料八:列举诸子百家的思想言论,让学生了解老子、孔子学说,带领学生归纳对比主要学派的思想。

1、人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?——《论语·八佾(yì)》

2、不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治。虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

3、不敢为也。为无为,则无不治。——《道德经》第三章

4、以兼相爱交相利之法易之。——(《墨子.兼爱中》

5、万乘之主,千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也。——(《韩子·人主》

6、以法为教。——《韩子·五蠹》

四、百家争鸣

春秋战国时期的重要变法

春秋战国

民族交融

社会变革

文化繁荣

经济发展

政治动荡

华夏认同

生产力的发展

铁犁牛耕

土地私有

兴修水利

工商业发展

私学兴起

士人壮大

百家争鸣

王室衰微

诸侯争霸

礼崩乐坏

兼并战争

商鞅变法

为代表的

变法运动

小结

第2课

诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

前770

平王东迁

680

齐桓霸业

546

弭兵之会

510

吴越争霸

476

五霸更迭

1.春秋时期

理清时序

前475

422

李悝变法

221

2.战国时期

403

三家分晋

379

田氏代齐

379

吴起变法

356

商鞅变法

各国称王

318

合纵攻秦

256

秦灭东周

统一六合

理清时序

春秋时期的时代特点是争霸。各诸侯国以尊王为旗帜,建立霸业,实质是奴隶主的掠夺战争。

战国时期的时代特点是兼并。齐楚秦燕赵魏韩等战国七雄同时并存。各国以统一为目标,攻城灭国。

战国七雄

一、列国纷争与华夏认同

一、列国纷争与华夏认同

材料一

材料二:据《春秋》记载,鲁隐公执政十一年间,从未朝见周王,而周天子却三次派使臣到鲁国“聘问”……242年间,鲁国仅向周天子朝觐7次,其中鲁君亲自去的只有3次。但同时鲁朝齐11次,朝晋20次。

时间

事件

公元前720年

周平王死后未葬,王室派武氏子来“求赙”

公元前717年

周境内发生灾荒,王室不得不向鲁国“求籴”

公元前618年

周王室公开向鲁国“求金”

结合材料一,请大家说说周王东迁以后遇到了哪些困难?

分封制下的诸侯有一项义务叫“朝觐述职”,据材料二,说说鲁国履行义务的情况怎样?既然不朝觐周王,那鲁国去朝觐谁?这能说明什么问题?

一、列国纷争与华夏认同

观察上图,请指出王畿控制区域有何变化?你有何认识?

材料三

一、列国纷争与华夏认同

通过西周、东周时期和战国后期列国分布、数量和区域的变化,你能得出哪些认识?

一、列国纷争与华夏认同

从材料中可以看出,楚国崛起前后国君的认识有何变化?这可以反映什么问题?

材料四

公元前9世纪,楚国先祖雄渠自称“我蛮夷也”;楚国崛起后,其国君宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳”。????????????????

——整理自易中天:中华史《从春秋到战国》

一、列国纷争与华夏认同

春秋列国形势图

战国形势图

问:相较于左图,右图消失了什么字样?中原地区蛮夷的分布出现了什么变化?这说明了什么?

一、列国纷争与华夏认同

唐朝孔颖达说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体。在春秋战国时被认同。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

中原各国因经济文化较为先进,自称华夏

战争,迁徙,交流

各民族之间相互学习,相互促进,

社会经济较快发展,相继封建化。

各族同源共祖的观念得到发展。

华夏认同

民族大融合

中华民族初步形成

一、列国纷争与华夏认同

1.经济发展

◎考古出土春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

(1)农业:

随着私有观念的深入人心和铁农具的出现,农业生产由集体耕作的生产方式向个体生产方式转变。铁农具的广泛应用,促使春秋战国时期土地所有权发生变化,井田制遭到破坏,出现了自耕农小土地所有制。

——摘编自洪煜《战国秦汉时期的小农经济》

①冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

◎春秋战国冶铁场景构想图

二

、经济发展与变法运动

1.经济发展

(1)农业:

②兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等。

◎都江堰及其工程示意图

◎李冰父子

……于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府。

——《华阳国志·蜀志》

二

、经济发展与变法运动

1.经济发展

(2)工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

◎流行于春秋战国时期的各国货币

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬

——《史记·苏秦列传》

◎现藏于河北博物院的“错金银四龙四凤铜方案座”

二

、经济发展与变法运动

设问1:观察上面的历史年表,思考一下,从春秋到战国末期制铁技术的进步带来了一系列怎样的变化?

材料

二

、经济发展与变法运动

国之所以兴者,农战也。

——《商君书》

战国初年各国为富国强兵,都进行了变法活动。

——翦伯赞《中国史纲要》

兵不如者,勿与挑战;粟不如者,勿与持久。——刘向《战国策》

二

、经济发展与变法运动

材料七:

“太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卯,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。”

——《史记·商君列传》

政治

经济

军事

评价

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

“废井田,开阡陌”,授田于百姓

重农抑商,奖励耕织

奖励军功,剥夺和限制贵族特权

3

商鞅变法

强制大家庭拆散为个体小家庭

(1)顺应历史潮流,集列国变法之长

(2)是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

(3)使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础

三、孔子和老子

——百家争鸣

(1)含义:士人从各自代表的阶级阶层集团利益出发,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的局面。

《汉书·艺文志》十家:儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家。

儒家

孔子,名丘,字仲尼,出身于春秋后期鲁国没落贵族家庭。儒家学派的创始人,是我国伟大的思想家和教育家。世界最著名的文化名人之一。晚年到鲁国,主要从事教育和编订古籍工作。孔子逝世时,享年73岁,葬于曲阜城北即今日孔林所在地。

公元前551-公元前479

儒家

创始人:孔子

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。

仁者爱人。

己所不欲,勿施于人。

①“仁”:关爱他人,“为政以德”

孔子谓季氏(鲁国卿大夫):“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”

注:按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。

②克己复礼,同时承认制度随着时代而改良

三、孔子和老子

儒家

③教育:有教无类,开创私学,因材施教。

④文化:整理六经。

《圣迹图·孔子退修诗书》

三、孔子和老子

《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部集子,成书于战国初期。因秦始皇焚书坑儒,到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子。

论语残页

儒家

(2)孟子:

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心章句下》

性善论,提倡“仁政”

(3)荀子:

故古者圣人以人之性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,故为之立君上之势以临之,明礼义以化之,起法正以治之,重刑罚以禁之,使天下皆出于治,合于善也。

——《荀子·性恶第二十三》

性恶论,主张隆礼重法

(——战国时期)

三、孔子和老子

约公元前571年—公元前471年

道家

姓李,名耳,字聃,春秋后期的楚国人

。道家学派的创始人,春秋末期的思想家、哲学家。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,在道教中老子被尊为道祖,称太上老君。

三、孔子和老子

道生一,一生二,二生三,三生万物。

①“道”是天地万物的本原

人法地,地法天,天法道,道法自然。。

创始人:老子

②朴素的唯物论

思想主张

三、孔子和老子

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。

创始人:老子

③朴素的辩证法

(相互依存、相互转化)

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

④无为而治、小国寡民

思想主张

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

三、孔子和老子

道家

而本无生,非徒无生也而本无形,非徒无形也而本无气。杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。

——《庄子·至乐》

庄子:崇尚逍遥自由

三、孔子和老子

材料八:列举诸子百家的思想言论,让学生了解老子、孔子学说,带领学生归纳对比主要学派的思想。

1、人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?——《论语·八佾(yì)》

2、不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治。虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

3、不敢为也。为无为,则无不治。——《道德经》第三章

4、以兼相爱交相利之法易之。——(《墨子.兼爱中》

5、万乘之主,千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也。——(《韩子·人主》

6、以法为教。——《韩子·五蠹》

四、百家争鸣

春秋战国时期的重要变法

春秋战国

民族交融

社会变革

文化繁荣

经济发展

政治动荡

华夏认同

生产力的发展

铁犁牛耕

土地私有

兴修水利

工商业发展

私学兴起

士人壮大

百家争鸣

王室衰微

诸侯争霸

礼崩乐坏

兼并战争

商鞅变法

为代表的

变法运动

小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进