第七单元任务群:14《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》课件(20张PPT)-2021-2022学年统编版(2019)高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第七单元任务群:14《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》课件(20张PPT)-2021-2022学年统编版(2019)高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 91.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》

任务群教学:独抒性灵,情思悠远

统编教材必修(上)第七单元

1.从每篇文章中任选一幅图画,为之命名,并从景物选取、形色声态、画

面组合氛围意境等角度进行赏析;

2.深刻体味三篇文章的各自独特的深味;

3.赏析三篇文章的语言风格;

4.借鉴这三篇文章的某些写法,围绕“自然情怀”的人文主题写一篇散文。

学习任务:

1.熟读《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》;

2.简要搜索有关作者的知识和作品的写作背景;

3.概括每篇文章的内容要点;

4.勾画出文章中重要的和精彩的句子加以赏析。

课前准备:

画面赏析:每篇文章中任选一幅图画,完成下表

《故都的秋》画面赏析:第3自然段

画面名称

赏析角度

赏析

景物选取

形色声态

画面组合

氛围意境

庭院晨坐

破屋、天色、槐树、日光、牵牛花

背景是碧绿辽阔的天空,五颜六色的牵牛花流光泛彩,白色或瓦灰色的驯鸽,点缀在一大片的空白中间,疏密得体,浓淡相宜。

形:一椽破屋;

色:牵牛花(朝荣)的蓝朵;

声:驯鸽的飞声;

态:阳光漏照

深沉、淡泊、清静、悲凉

画面赏析:每篇文章中任选一幅图画,完成下表

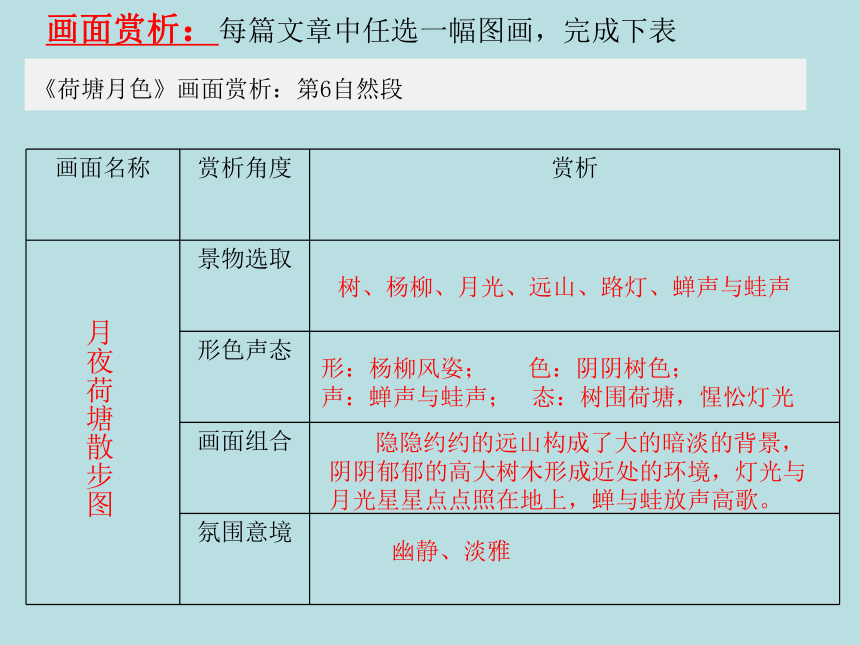

《荷塘月色》画面赏析:第6自然段

画面名称

赏析角度

赏析

景物选取

形色声态

画面组合

氛围意境

月夜荷塘散步图

树、杨柳、月光、远山、路灯、蝉声与蛙声

隐隐约约的远山构成了大的暗淡的背景,阴阴郁郁的高大树木形成近处的环境,灯光与月光星星点点照在地上,蝉与蛙放声高歌。

形:杨柳风姿;

色:阴阴树色;

声:蝉声与蛙声;

态:树围荷塘,惺忪灯光

幽静、淡雅

画面赏析:每篇文章中任选一幅图画,完成下表

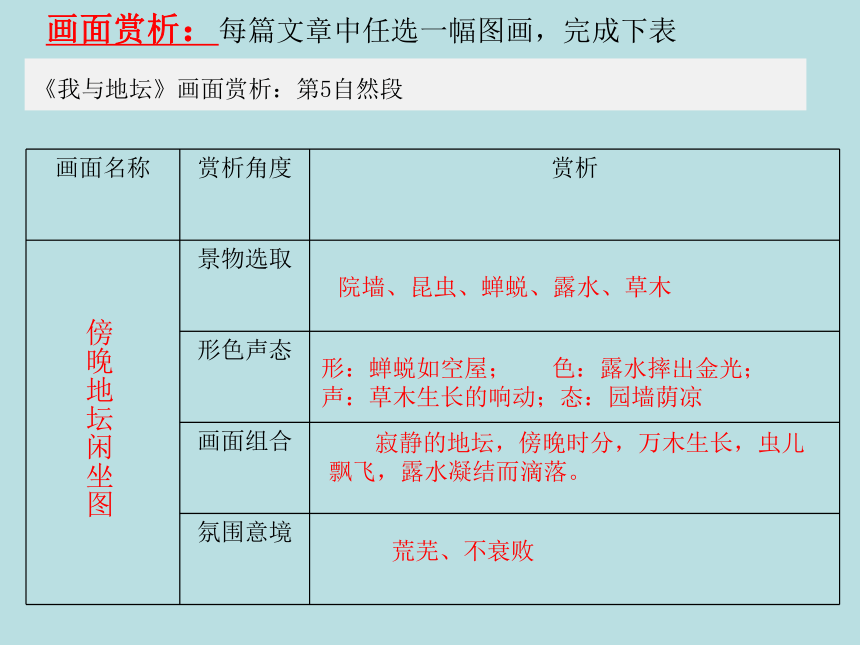

《我与地坛》画面赏析:第5自然段

画面名称

赏析角度

赏析

景物选取

形色声态

画面组合

氛围意境

傍晚地坛闲坐图

院墙、昆虫、蝉蜕、露水、草木

寂静的地坛,傍晚时分,万木生长,虫儿飘飞,露水凝结而滴落。

形:蝉蜕如空屋;

色:露水摔出金光;

声:草木生长的响动;态:园墙荫凉

荒芜、不衰败

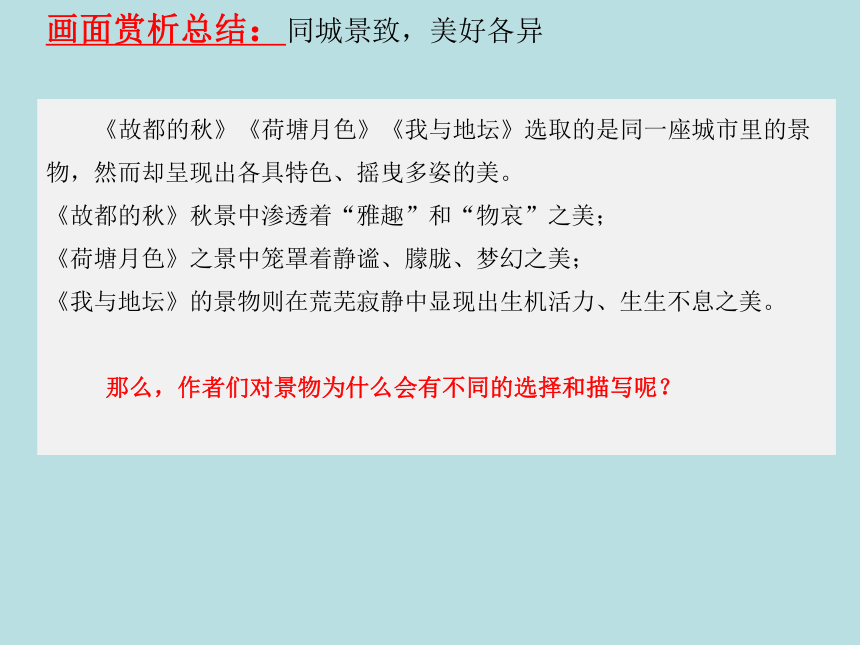

画面赏析总结:同城景致,美好各异

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》选取的是同一座城市里的景物,然而却呈现出各具特色、摇曳多姿的美。

《故都的秋》秋景中渗透着“雅趣”和“物哀”之美;

《荷塘月色》之景中笼罩着静谧、朦胧、梦幻之美;

《我与地坛》的景物则在荒芜寂静中显现出生机活力、生生不息之美。

那么,作者们对景物为什么会有不同的选择和描写呢?

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《故都的秋》中的“秋味”,作者没有从故宫、颐和园等皇家宫殿、园林着笔,对陶然亭、钓鱼台、西山等著名景点也只一笔带过,而是着重描写牵牛花、槐蕊、秋雨、秋枣一类平凡细小的事物,这是为什么?悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别之美?

(1)郁达夫笔下“故都的秋”有“清”“静”“悲凉”的特点,没有铺陈古刹胜迹,也没有传统的“秋”色标记,而是通过平凡细小的事物表达了平凡的秋姿、秋色、秋声与秋味。故都的秋就在每座低矮的家屋内外,就在街道两旁的槐树前后,以及高高的天空里,使文章的主题更富有生活的情趣。

(2)作者如此淋漓尽致地绘秋景、谱秋声、摄秋实,真实地表达了他对故都的热爱的感情。作者有意要让读者了解富于个性的故都的秋色、秋声,更能体会到一种独特的秋意,更能感受到一种独特的秋味,以及由诸多成分糅合而成的深情。所以,文中对于“秋”的形态、神韵的着笔,表达了作者热忱地爱故都,爱故都的人民,爱故都的秋天。同时,作者在对北平秋的“色”“味”“意境”和“姿态”的描绘中,寄寓了对美的执著追求,流露出一种沉静、寡淡的心境。

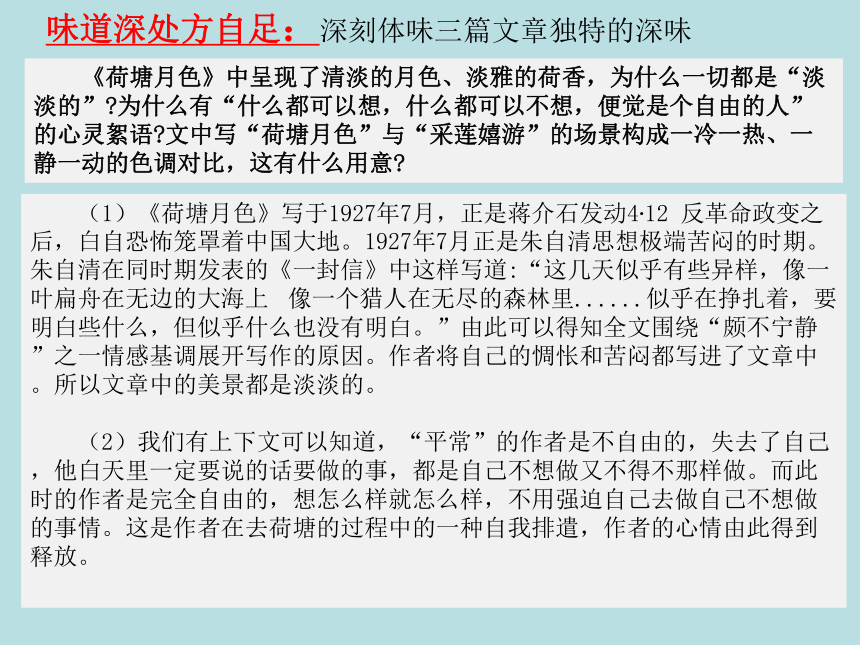

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《荷塘月色》中呈现了清淡的月色、淡雅的荷香,为什么一切都是“淡淡的”?为什么有“什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人”的心灵絮语?文中写“荷塘月色”与“采莲嬉游”的场景构成一冷一热、一静一动的色调对比,这有什么用意?

(1)《荷塘月色》写于1927年7月,正是蒋介石发动4·12

反革命政变之后,白自恐怖笼罩着中国大地。1927年7月正是朱自清思想极端苦闷的时期。朱自清在同时期发表的《一封信》中这样写道:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上

像一个猎人在无尽的森林里......似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”由此可以得知全文围绕“颇不宁静”之一情感基调展开写作的原因。作者将自己的惆怅和苦闷都写进了文章中。所以文章中的美景都是淡淡的。

(2)我们有上下文可以知道,“平常”的作者是不自由的,失去了自己,他白天里一定要说的话要做的事,都是自己不想做又不得不那样做。而此时的作者是完全自由的,想怎么样就怎么样,不用强迫自己去做自己不想做的事情。这是作者在去荷塘的过程中的一种自我排遣,作者的心情由此得到释放。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《荷塘月色》中呈现了清淡的月色、淡雅的荷香,为什么一切都是“淡淡的”?为什么有“什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人”的心灵絮语?文中写“荷塘月色”与“采莲嬉游”的场景构成一冷一热、一静一动的色调对比,这有什么用意?

(3)前文说“无福消受”暗示要重新面对现实的无奈和悲哀。而记忆中的江南如此美好,而现实却如此残酷,“到底”二字,表示作者经过种种对现实的逃离和无奈之后,最终还是记忆中的江南好。江南是作者的故乡,毕业后的朱自清曾在江南的一些地方任教,写了不少赞美江南的文章。此时远在清华的作者在无法排遣的苦闷和惆怅中再次忆起美丽的江南,是对故乡的怀念,更是对现实的无奈。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

三处景物概括:

第一处:冷落之中的苍幽颓圮地坛;

第二处:小生灵生机与活力地坛;

第三处:镇静、坦然地坛景物。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?

史铁生正当生命最灿烂的季节,命运却给了他最沉重的打击——双腿残废。他一时被命运击昏了头”,觉得“自己是世上最不幸的一个”。于是,家附近的地坛,这个荒芜冷落的古园,便成了“可以逃避一个世界的另一个世界”。荒芜的景物正好与史铁生的心境相吻合,并且那样的环境也给了史铁生一个思考的场所,让他静下来思考生命的问题。。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

第一处景物描写的作用:

作者在残废之初,心情悲痛欲绝,感到前途渺茫暗淡,以至于一次又一次在死亡的边缘徘徊。然后偶然走进了那个与自己同样荒芜冷落的园子,感同身受,如遇知音。这座古园映照了作者的生活,能够感受作者内心的苦痛,理解作者迷茫的心情,也使作者从中受到生命的启示。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

第二处景物描写的作用:

那些小昆虫,那满园子的草木,虽然生长在这落寞的园子中,却有着顽强的生命力,所以作者说:“园子荒芜但并不衰败。"正是这不衰败的园子,成了作者生命的一部分,引发他对生命的长久的思考。他思考三个问题:一是为什么要出生,二是自己要不要死,三是该怎么活着。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

第三处景物描写的作用:

石门中的落日,寂静却安详;高歌的雨燕,苍凉却张扬着生命的多姿多彩;雪地上孩子的脚印,似乎讲述着青春的童话。这些景物,是作者看透生死之后内心世界的外现。此时的作者已经从残废的绝望痛苦中挣扎出来,明白了活着的意义,甚至已经找到了适合自己的创作之路。所以,这些景物色彩热烈,格调雄浑,充满张力与活力。从中可见作者的精神面貌和内心世界一片清明。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

概括作者母亲的形象:

(1)简单而沉默的外表下掩藏着一颗挚爱、焦灼而炽热的心。

(2)专注而深情,思念而焦虑。

(3)坚强而智慧

(4)伟大和崇高,闪烁出动人的光辉。

史铁生的母亲,以她的苦难和智慧,以她的刚强和至爱,为史铁生,也为我们谱写了一曲悲壮而辉煌的生命之歌!

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

作者在对母亲作者追思中怀有痛悔的原因:

史铁生因为双腿瘫痪之后,脾气变得暴露无常。在和母亲的相处中,在他看来,面对自己瘫痪的痛苦,母亲根本不理解,却总想着要去北海看花;史铁生知道母亲在自己心情不好的时候总是会躲出去,总是用这种缺位的方式“逃避”;在史铁生的丧气中,她也只会说“要好好活”对他来说不过是一句空话,她不知道也不明白他的痛苦。

可是,作者对母亲的早逝心里充满了悲伤和愧疚,通过回忆一些过去自己忽略的生活细节,慢慢理解了母亲,感受到了深沉无私无处不在的母爱,可惜,一切都无法挽回,感到自己的母亲是一位多么伟大而又善解人意的母亲!

赏析三篇文章的语言风格:含英咀华,品赏语言

《故都的秋》语言风格:本文在语言上特别见功力。文中有许多整齐的语句,排比句也很多,具有工整、雅致之美,抒情味很浓厚,朗读起来又具有音韵之美,显示出作者很强的语言驾驭能力。比如“却特别地来得清,来得静,来得悲凉”这句,三个短语精要地概括了全文的意旨,既有顺畅的气势,又有抑扬顿挫的声韵之美。先用两个单音节词,又以一个双音节词结尾,语势舒缓,为文章整体抒情氛围奠定基础。

《荷塘月色》语言风格:本文的语言清新典雅,生动传神,充满了诗情画意。首先是善用比喻,比喻新奇贴切,激发着读者的联想和想象。其次是词语的准确生动,尤其善用动词。再次,善用叠字。这些叠字不但传神地描摹出眼前之景,同时有一种音韵美。最后,本文还运用了通感的艺术手法。

《我与地坛》语言风格:文章语言凝练生动,充满诗意。如:“譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉……譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。”这一大段排比,生动传神地描绘出天坛四季的不同景致,古老又充满生机,细腻又别致,展现出自然景物的永恒,体现出作者对生命的思考,

也显示了作者高超的语言表现力

课下作业:学以致用,写作提升

借鉴这三篇文章的某些写法,围绕“自然情怀”的人文主题写一篇散文。

谢谢观摩,敬请指教!

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》

任务群教学:独抒性灵,情思悠远

统编教材必修(上)第七单元

1.从每篇文章中任选一幅图画,为之命名,并从景物选取、形色声态、画

面组合氛围意境等角度进行赏析;

2.深刻体味三篇文章的各自独特的深味;

3.赏析三篇文章的语言风格;

4.借鉴这三篇文章的某些写法,围绕“自然情怀”的人文主题写一篇散文。

学习任务:

1.熟读《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》;

2.简要搜索有关作者的知识和作品的写作背景;

3.概括每篇文章的内容要点;

4.勾画出文章中重要的和精彩的句子加以赏析。

课前准备:

画面赏析:每篇文章中任选一幅图画,完成下表

《故都的秋》画面赏析:第3自然段

画面名称

赏析角度

赏析

景物选取

形色声态

画面组合

氛围意境

庭院晨坐

破屋、天色、槐树、日光、牵牛花

背景是碧绿辽阔的天空,五颜六色的牵牛花流光泛彩,白色或瓦灰色的驯鸽,点缀在一大片的空白中间,疏密得体,浓淡相宜。

形:一椽破屋;

色:牵牛花(朝荣)的蓝朵;

声:驯鸽的飞声;

态:阳光漏照

深沉、淡泊、清静、悲凉

画面赏析:每篇文章中任选一幅图画,完成下表

《荷塘月色》画面赏析:第6自然段

画面名称

赏析角度

赏析

景物选取

形色声态

画面组合

氛围意境

月夜荷塘散步图

树、杨柳、月光、远山、路灯、蝉声与蛙声

隐隐约约的远山构成了大的暗淡的背景,阴阴郁郁的高大树木形成近处的环境,灯光与月光星星点点照在地上,蝉与蛙放声高歌。

形:杨柳风姿;

色:阴阴树色;

声:蝉声与蛙声;

态:树围荷塘,惺忪灯光

幽静、淡雅

画面赏析:每篇文章中任选一幅图画,完成下表

《我与地坛》画面赏析:第5自然段

画面名称

赏析角度

赏析

景物选取

形色声态

画面组合

氛围意境

傍晚地坛闲坐图

院墙、昆虫、蝉蜕、露水、草木

寂静的地坛,傍晚时分,万木生长,虫儿飘飞,露水凝结而滴落。

形:蝉蜕如空屋;

色:露水摔出金光;

声:草木生长的响动;态:园墙荫凉

荒芜、不衰败

画面赏析总结:同城景致,美好各异

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》选取的是同一座城市里的景物,然而却呈现出各具特色、摇曳多姿的美。

《故都的秋》秋景中渗透着“雅趣”和“物哀”之美;

《荷塘月色》之景中笼罩着静谧、朦胧、梦幻之美;

《我与地坛》的景物则在荒芜寂静中显现出生机活力、生生不息之美。

那么,作者们对景物为什么会有不同的选择和描写呢?

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《故都的秋》中的“秋味”,作者没有从故宫、颐和园等皇家宫殿、园林着笔,对陶然亭、钓鱼台、西山等著名景点也只一笔带过,而是着重描写牵牛花、槐蕊、秋雨、秋枣一类平凡细小的事物,这是为什么?悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别之美?

(1)郁达夫笔下“故都的秋”有“清”“静”“悲凉”的特点,没有铺陈古刹胜迹,也没有传统的“秋”色标记,而是通过平凡细小的事物表达了平凡的秋姿、秋色、秋声与秋味。故都的秋就在每座低矮的家屋内外,就在街道两旁的槐树前后,以及高高的天空里,使文章的主题更富有生活的情趣。

(2)作者如此淋漓尽致地绘秋景、谱秋声、摄秋实,真实地表达了他对故都的热爱的感情。作者有意要让读者了解富于个性的故都的秋色、秋声,更能体会到一种独特的秋意,更能感受到一种独特的秋味,以及由诸多成分糅合而成的深情。所以,文中对于“秋”的形态、神韵的着笔,表达了作者热忱地爱故都,爱故都的人民,爱故都的秋天。同时,作者在对北平秋的“色”“味”“意境”和“姿态”的描绘中,寄寓了对美的执著追求,流露出一种沉静、寡淡的心境。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《荷塘月色》中呈现了清淡的月色、淡雅的荷香,为什么一切都是“淡淡的”?为什么有“什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人”的心灵絮语?文中写“荷塘月色”与“采莲嬉游”的场景构成一冷一热、一静一动的色调对比,这有什么用意?

(1)《荷塘月色》写于1927年7月,正是蒋介石发动4·12

反革命政变之后,白自恐怖笼罩着中国大地。1927年7月正是朱自清思想极端苦闷的时期。朱自清在同时期发表的《一封信》中这样写道:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上

像一个猎人在无尽的森林里......似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”由此可以得知全文围绕“颇不宁静”之一情感基调展开写作的原因。作者将自己的惆怅和苦闷都写进了文章中。所以文章中的美景都是淡淡的。

(2)我们有上下文可以知道,“平常”的作者是不自由的,失去了自己,他白天里一定要说的话要做的事,都是自己不想做又不得不那样做。而此时的作者是完全自由的,想怎么样就怎么样,不用强迫自己去做自己不想做的事情。这是作者在去荷塘的过程中的一种自我排遣,作者的心情由此得到释放。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《荷塘月色》中呈现了清淡的月色、淡雅的荷香,为什么一切都是“淡淡的”?为什么有“什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人”的心灵絮语?文中写“荷塘月色”与“采莲嬉游”的场景构成一冷一热、一静一动的色调对比,这有什么用意?

(3)前文说“无福消受”暗示要重新面对现实的无奈和悲哀。而记忆中的江南如此美好,而现实却如此残酷,“到底”二字,表示作者经过种种对现实的逃离和无奈之后,最终还是记忆中的江南好。江南是作者的故乡,毕业后的朱自清曾在江南的一些地方任教,写了不少赞美江南的文章。此时远在清华的作者在无法排遣的苦闷和惆怅中再次忆起美丽的江南,是对故乡的怀念,更是对现实的无奈。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

三处景物概括:

第一处:冷落之中的苍幽颓圮地坛;

第二处:小生灵生机与活力地坛;

第三处:镇静、坦然地坛景物。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?

史铁生正当生命最灿烂的季节,命运却给了他最沉重的打击——双腿残废。他一时被命运击昏了头”,觉得“自己是世上最不幸的一个”。于是,家附近的地坛,这个荒芜冷落的古园,便成了“可以逃避一个世界的另一个世界”。荒芜的景物正好与史铁生的心境相吻合,并且那样的环境也给了史铁生一个思考的场所,让他静下来思考生命的问题。。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

第一处景物描写的作用:

作者在残废之初,心情悲痛欲绝,感到前途渺茫暗淡,以至于一次又一次在死亡的边缘徘徊。然后偶然走进了那个与自己同样荒芜冷落的园子,感同身受,如遇知音。这座古园映照了作者的生活,能够感受作者内心的苦痛,理解作者迷茫的心情,也使作者从中受到生命的启示。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

第二处景物描写的作用:

那些小昆虫,那满园子的草木,虽然生长在这落寞的园子中,却有着顽强的生命力,所以作者说:“园子荒芜但并不衰败。"正是这不衰败的园子,成了作者生命的一部分,引发他对生命的长久的思考。他思考三个问题:一是为什么要出生,二是自己要不要死,三是该怎么活着。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

第三处景物描写的作用:

石门中的落日,寂静却安详;高歌的雨燕,苍凉却张扬着生命的多姿多彩;雪地上孩子的脚印,似乎讲述着青春的童话。这些景物,是作者看透生死之后内心世界的外现。此时的作者已经从残废的绝望痛苦中挣扎出来,明白了活着的意义,甚至已经找到了适合自己的创作之路。所以,这些景物色彩热烈,格调雄浑,充满张力与活力。从中可见作者的精神面貌和内心世界一片清明。

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

概括作者母亲的形象:

(1)简单而沉默的外表下掩藏着一颗挚爱、焦灼而炽热的心。

(2)专注而深情,思念而焦虑。

(3)坚强而智慧

(4)伟大和崇高,闪烁出动人的光辉。

史铁生的母亲,以她的苦难和智慧,以她的刚强和至爱,为史铁生,也为我们谱写了一曲悲壮而辉煌的生命之歌!

味道深处方自足:深刻体味三篇文章独特的深味

《我与地坛》中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展,请简要概括这三处景物。这三处景物描写对于作者获得生命启迪分别有什么作用?文中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

作者在对母亲作者追思中怀有痛悔的原因:

史铁生因为双腿瘫痪之后,脾气变得暴露无常。在和母亲的相处中,在他看来,面对自己瘫痪的痛苦,母亲根本不理解,却总想着要去北海看花;史铁生知道母亲在自己心情不好的时候总是会躲出去,总是用这种缺位的方式“逃避”;在史铁生的丧气中,她也只会说“要好好活”对他来说不过是一句空话,她不知道也不明白他的痛苦。

可是,作者对母亲的早逝心里充满了悲伤和愧疚,通过回忆一些过去自己忽略的生活细节,慢慢理解了母亲,感受到了深沉无私无处不在的母爱,可惜,一切都无法挽回,感到自己的母亲是一位多么伟大而又善解人意的母亲!

赏析三篇文章的语言风格:含英咀华,品赏语言

《故都的秋》语言风格:本文在语言上特别见功力。文中有许多整齐的语句,排比句也很多,具有工整、雅致之美,抒情味很浓厚,朗读起来又具有音韵之美,显示出作者很强的语言驾驭能力。比如“却特别地来得清,来得静,来得悲凉”这句,三个短语精要地概括了全文的意旨,既有顺畅的气势,又有抑扬顿挫的声韵之美。先用两个单音节词,又以一个双音节词结尾,语势舒缓,为文章整体抒情氛围奠定基础。

《荷塘月色》语言风格:本文的语言清新典雅,生动传神,充满了诗情画意。首先是善用比喻,比喻新奇贴切,激发着读者的联想和想象。其次是词语的准确生动,尤其善用动词。再次,善用叠字。这些叠字不但传神地描摹出眼前之景,同时有一种音韵美。最后,本文还运用了通感的艺术手法。

《我与地坛》语言风格:文章语言凝练生动,充满诗意。如:“譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉……譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。”这一大段排比,生动传神地描绘出天坛四季的不同景致,古老又充满生机,细腻又别致,展现出自然景物的永恒,体现出作者对生命的思考,

也显示了作者高超的语言表现力

课下作业:学以致用,写作提升

借鉴这三篇文章的某些写法,围绕“自然情怀”的人文主题写一篇散文。

谢谢观摩,敬请指教!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读