马说

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

快马

黑马

野马

天马

你身边还有哪些“马” ?

害群之马

识途老马

老骥(伏枥)

不用扬鞭自奋蹄的…

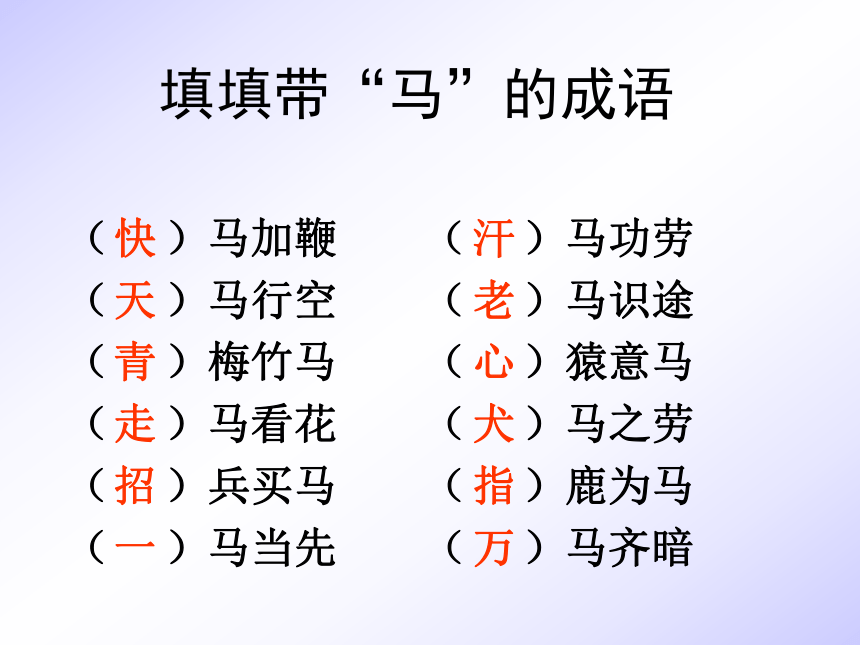

填填带“马”的成语

( )马加鞭 ( )马功劳

( )马行空 ( )马识途

( )梅竹马 ( )猿意马

( )马看花 ( )马之劳

( )兵买马 ( )鹿为马

( )马当先 ( )马齐暗

快

天

青

走

招

一

汗

老

心

犬

指

万

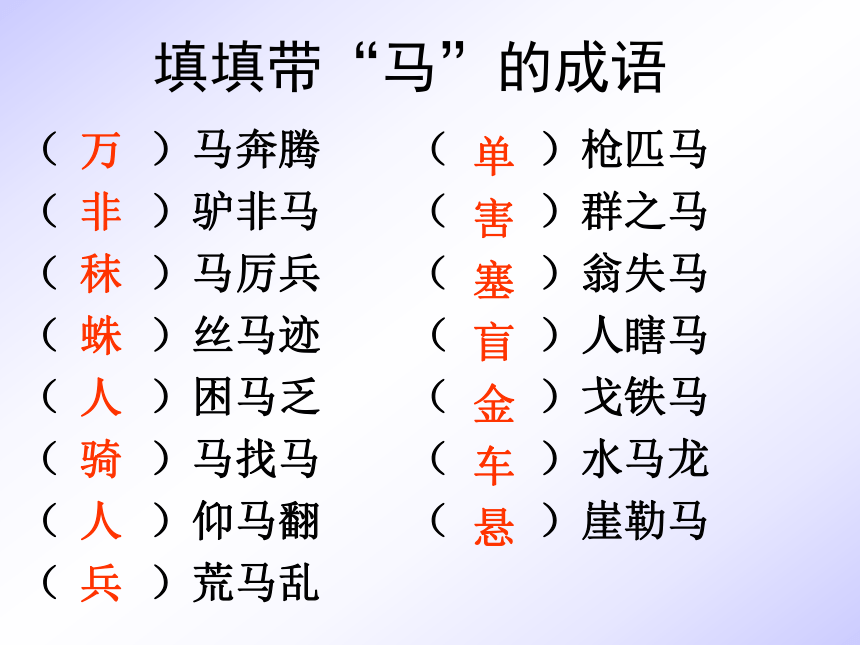

( )马奔腾 ( )枪匹马

( )驴非马 ( )群之马

( )马厉兵 ( )翁失马

( )丝马迹 ( )人瞎马

( )困马乏 ( )戈铁马

( )马找马 ( )水马龙

( )仰马翻 ( )崖勒马

( )荒马乱

万

非

秣

蛛

人

骑

人

兵

单

害

塞

盲

金

车

悬

填填带“马”的成语

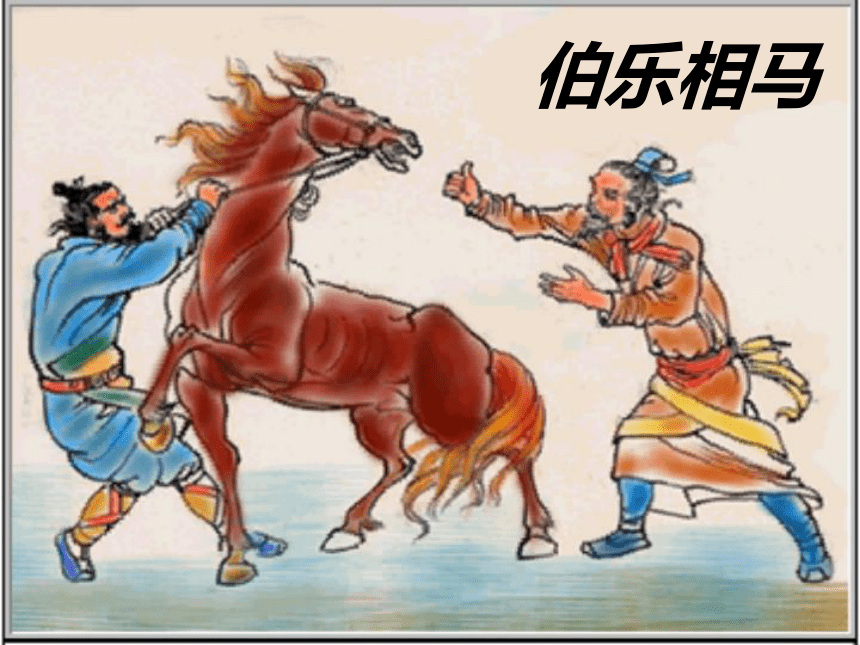

伯乐相马

伯 乐 相 马

相传伯乐是春秋时人,姓孙名阳。据说,有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山。在小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈;尾巴下垂,皮肤也受了伤;浑身冒汗,汗水淋漓,在山坡上艰难吃力地爬行还是拉不上去。伯乐见了,就下了自己的车,挽住千里马伤心流泪,并且脱下自己的麻布衣服盖在千里马身上。千里马低下头吐气,仰头长鸣,嘶叫声直达云霄,这是在感激伯乐体贴它啊。

伯乐哭马,缘自他识马、爱马。为千里宝马良驹大才小用而气不愤、鸣不平,已属不易;伯乐举荐九方皋,则进一步表现了他不仅善相马,而且专识人、长辨才,并勇于举荐,如此更显难能可贵。

马 说

唐 韩 愈

1、积累掌握文中重点的文言实词

和虚词;

2、了解本文的内容、主旨及托物

寓意的写法;

3、正确、有感情地朗读、背诵全文。

学 习 目 标

走 进 作 者

韩 愈 (768-824),字退之,唐代文学家、思想家。因韩氏是昌黎(河北昌黎)望族,又称“韩昌黎”。死后谥号“文”,世称“韩文公”。作品都收在《昌黎先生集》里。

韩 愈 简 介

自幼勤奋苦读。唐德宗贞元八年(792年,25岁)中进士。任监察御史时,因关中大旱,上书“请宽免民徭而免田租”,被贬为阳山(今广东阳山)令。唐宪宗元和十二年,随宰相裴度平淮西有功,升刑部侍郎。因上表谏迎佛骨,得罪宪宗,被贬为潮州刺史。唐穆宗时,官至吏部侍郎。

韩 愈 简 介

韩 愈 简 介

在文学上,他是古文运动的倡导者,他反对汉魏六朝的绮靡文风,主张继承先秦两汉古文传统,主张为文明白通畅,对后代的散文发展有很大影响。

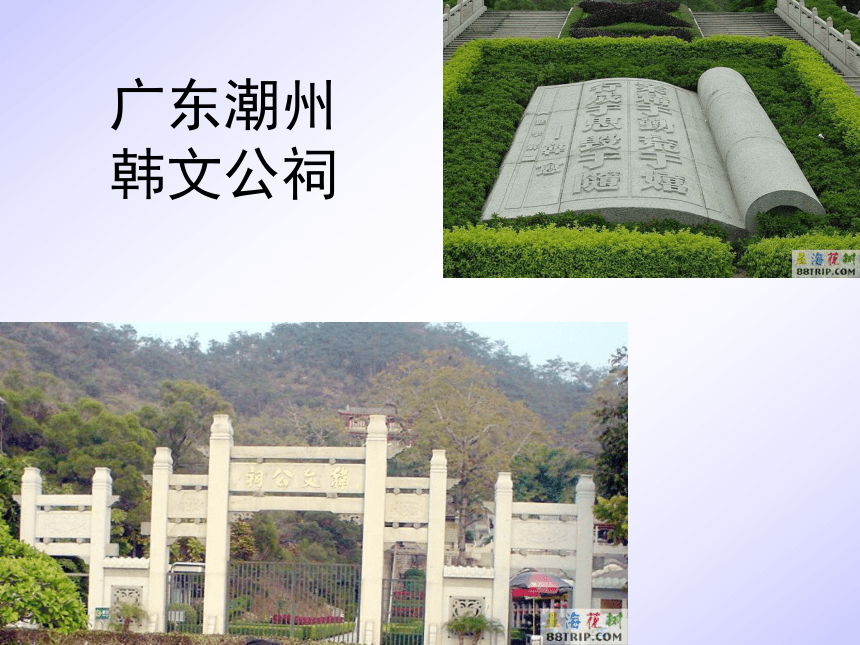

广东潮州

韩文公祠

广东潮州

韩文公祠

河南孟州韩园

他25岁中进士后,长期得不到任用,他曾三次上书宰相,都没有得到赏识。加上当时政治黑暗,有才之士不受重用。这些都让他感到明主难遇,在这种悲愤心情下,写下了《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。

背 景 简 介

文 体 简 介

说,古代的一种议论体裁,用以陈述作者对某些问题的看法。“马说”即谈谈马的问题。

《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。“马说”这个标题,是后人加的。“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题”。

走 进 课 文

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

马 说 韩 愈

祗

zhǐ

骈

pián

策

cè

槽枥

cáo lì

食

一食或尽粟一石

食马者不知其能千里而食也

石

dàn

积 累 字 词

shí

sì

sì

sù

dàn

邪

yé

才美不外见

xiàn

马 说 韩 愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

翻 译 课 文

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故 虽有名马, 祗 辱于奴隶人之手, 骈死于槽枥之间,不以千里称也。

一同

辱没

著称

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此,即使是很名贵的马也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不能获得千里马的称号。

表转折,可是

因此

表假设,即使

只,只是

介词结构后置

马之千里者, 一食 或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外 见,且欲与常马等不可得, 安求其能千里也 ?

吃

才能,美好的素质

这

等同

能够

通“现”,显现

怎么

能力

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食,喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

定语后置,日行千里的马

有时

通“饲” ,喂

虽然

吃

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其 意,执 策 而 临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

正确的方法

拿着

面对

名作动,鞭打,驱使

难道

通“才”,才能

其实,恐怕

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫却不懂得它的意思,(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

通晓

意思

马鞭子

无义(补充音节)

表修饰

按照

通“耶”,吗

形容词的使动用法,使……尽

一、解释下列句中划线的词。

祗辱于奴隶人之手:

骈死于槽枥之间:

一食或尽粟一石:

且与常马等不可得:

安求其能千里也:

是马也:

策之不以其道:

执策而临之:

只、只是

两马并驾,一同

有时

等同,一样

怎么

这

方法

面对

考考你

二、翻译下列句子。

骈死于槽枥之间。

且欲与常马等不可得。

其真无马邪?其真不知马也!

(和普通马)一同死在马厩里。

想要和平常的马一样尚且办不到。

难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

考考你

课 后 作 业

1、积累字词及文学常识。

2、整理课文翻译。

3、完成课后“研讨与练习”一、二。

4、背诵并默写课文。

5、完成《全效学习》“语言积累运用”。

第 二 课 时

骈 死于槽枥 之间

一食 或尽粟 一石 。

食 马者不知其能 千里而食 也

食 不饱,力不足,才美不外见

食 之不能尽其材

pián

cáo lì

shí

sù

dàn

sì

sì

shí

xiàn

sì

1、给下列蓝色的字注音。

温 故 知 新

温 故 知 新

2、解释下列蓝色的字。

马说 奴隶人之手 骈死于槽枥之间

不以千里称也 食马者 其真无马邪?其真不知马也。

一种文体

仆役

两马并驾

马槽 马棚马厩

著称

通“饲”,喂

难道 其实

温 故 知 新

3、翻译下列句子。

①马之千里者,一食或尽粟一石。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

②其真无马邪 其真不知马也。

难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

马 说

伯乐对千里马命运的决定作用。

千里马被埋没的根本原因。

痛斥食马者地愚妄。

4、简要概括每段的大意。

温 故 知 新

研 读 课 文

自 主 学 习(一)

1、本段表达了作者什么观点?

2、没有伯乐,千里马命运如何呢?

3、本段文字说明了什么?

4、是不是世上先有伯乐,然后才有千里马?

阅读第一段,思考下列问题。

成 果 展 示

1、本段表达了作者什么观点?

世有伯乐,然后有千里马。

2、没有伯乐,千里马命运如何呢?

祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

成 果 展 示

3、本段文字说明了什么?

伯乐对千里马的重要作用。

4、是不是世上先有伯乐,然后才有千里马?

是。强调伯乐能识马,如果不被伯乐识别,千里马就会被埋没。

第一段

提出论点:

世有伯乐,然后有千里马

反面论证:

千里马常有,而伯乐不常有

反面论证:

故虽有名马……

不以千里称也。

小 结

自 主 学 习(二)

1、千里马被埋没的原因是什么?

2、本段文字从哪些方面讽刺了喂马者?

3、“且欲与常马等不可得,安求其能千里?”表达了作者什么感情?

4、文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因?

阅读第二段,思考下列问题。

成 果 展 示

1、千里马被埋没的原因是什么?

食不饱。

2、本段文字从哪些方面讽刺了喂马者?

无能、无知、目光短浅。

成 果 展 示

3、“且欲与常马等不可得,安求其能千里?”表达了作者什么感情?

对千里马命运的惋惜,对食马者的讽刺。

4、文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因?

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”。

指出千里马被埋没的根本原因:食马者不知其能千里而食也”。

第二段

进一步从反面论证:

小 结

自 主 学 习(三)

1、第三段文字说明了什么?

2、哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

3、本段哪句话能体现作者的写作目的?

4、本段表达出了作者怎样的感情?

阅读第三段,思考下列问题。

成 果 展 示

1、第三段文字说明了什么?

不是天下无千里马,而是不识马。

2、哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

成 果 展 示

3、本段哪句话能体现作者的写作目的?

“其真无马邪?其真不知马也。”

4、本段表达出了作者怎样的感情?

对人才被埋没的愤懑之情。

第三段

痛斥执策者的愚蠢

勾画执策者狂妄无知的形象

作者厉声反诘执策者,表达中心:其真不知马

小 结

读 中 解 惑

合 作 学 习

1、本文用“伯乐” “千里马”“食马者”分别比喻什么?

2、本文采用什么写法,要表达什么主题?

3、三段文字都用一个“也”字收住,它们分别表达了作者怎样的感情?

4、本文用了多少个“不”字,有什么作用?

成 果 展 示

1、本文用“伯乐” “千里马”“食马者”分别比喻什么?

千里马

人 才

伯 乐

能识人才者

食马者

愚妄浅薄的统治者

2、本文采用什么写法,要表达什么主题?

托物寓意

千里马

人才

借千里马难遇伯乐,终被埋没,寄托作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情,揭露封建统治者埋没、摧残人才的现象。

伯 乐

能识人才者

食马者

愚妄浅薄的统治者

成 果 展 示

3、三段文字都用一个“也”字收住,它们分别表达了作者怎样的感情?

4、本文用了多少个“不”字,有什么作用?

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

不以千里称也

安求其能千里也

其真不知马也

——无限痛惜

——愤怒谴责

——深刻嘲讽

3、三段文字都用一个“也”字收住,它们分别表达了作者怎样的感情?

成 果 展 示

钱钟书先生在评价陶渊明的《五柳先生传》时说:“不”字为一篇眼目, 《五柳先生传》中一共用了九个“不”字,突出了陶渊明的那种与世俗格格不入,突出了他对高洁志趣和人格的追求。

4、本文用了多少个“不”字,有什么作用?

用了十一个“不”字,揭露食马者的无知与愚妄,加强了谴责的力量。

成 果 展 示

文章借千里马的不幸遭遇,揭露统治者不能识别人才,摧残、埋没人才的社会现象,表达了作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑之情。

文 章 主 旨

全文共151字,写法灵活,讲究文采,言辞华丽,是一篇寓言式杂文,借伯乐和千里马为喻,对在位者的不能识别人才,表达了强烈的愤慨之情。

共勉——

我们在学习生活中,不能马马虎虎,心猿意马,走马观花,更不能指鹿为马,溜须拍马,成为害群之马。说话要一言既出,驷马难追;有了缺点错误,要赶快悬崖勒马,马上改正。“路遥知马力,日久见人心”。从现在起,只要我们发扬龙马精神,勤奋学习,马不停蹄,快马加鞭,相信我们今后都能成为千里马,前途一马平川,事事马到成功!

文言知识积累

一、解释下列句中通假字。

(1) 食马者不知其能千里而食也

(2) 才美不外见

(3) 食之不能尽其材

(4) 其真无马邪

“食”,通“饲”(sì),喂。

“见”,通“现”(xiàn),显露、表现。

“材”,通“才”(cái),才能。

“邪”,通“耶”(yé),语气词,吗。

考考你

二、文言实词和虚词的一词多义

食

食不饱,力不足,才美不外见

食之不能尽其材

身上衣裳口中食

策

执策而临之

策之不以其道

策勋十二转

虽

故虽有名马

虽有千里之能

以

不以千里称也

策之不以其道

固以怪之矣

能以径寸之木

吃

喂养

食物

马鞭

用鞭打

记载

即使

虽然

因

按照

已

用

考考你

二、文言实词和虚词的一词多义

能

安求其能千里也

虽有千里之能

尽

一食或尽粟一石

食之不能尽其材

林尽水源

之

虽有千里之能

鸣之而不能通其意

执策而临之

其

安求其能千里也

鸣之不能通其意

其真无马邪

其真不知马也

能够

才能

吃尽

竭尽

尽头

的

无义(补充音节)

它,代千里马

它

它的

难道

其实

考考你

①祗辱于奴隶人之手:

形容词作动词,辱没。

②一食或尽粟一石:

形容词作动词,吃尽。

③策之不以其道

名词作动词,鞭打,驱使。

④食马者不知其能千里而食也:

数量词作动词,行千里。

⑤食之不能尽其材:

形容词的使动用法,使…尽,竭尽。

三、词类活用。

考考你

左迁至蓝关示侄孙湘 韩 愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

扩 展 阅 读

扩 展 阅 读

马价十倍

《战国策》

人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。

往见伯乐,曰:“臣有骏马欲卖之,比三旦市,

人莫与言。愿子还而顾之,臣请献 一朝之贾。”

伯乐还而视之,去而顾之。一旦而马价十倍。

接连,连续

早晨

过问

同“环”,环绕

同“价”,酬金

回头望

课 后 作 业

1、抄写课下注释。

2、完成《全效学习》。

3、收集与马有关的谚语、歇后语各一则。

4、预习《送东阳马生序》。

快马

黑马

野马

天马

你身边还有哪些“马” ?

害群之马

识途老马

老骥(伏枥)

不用扬鞭自奋蹄的…

填填带“马”的成语

( )马加鞭 ( )马功劳

( )马行空 ( )马识途

( )梅竹马 ( )猿意马

( )马看花 ( )马之劳

( )兵买马 ( )鹿为马

( )马当先 ( )马齐暗

快

天

青

走

招

一

汗

老

心

犬

指

万

( )马奔腾 ( )枪匹马

( )驴非马 ( )群之马

( )马厉兵 ( )翁失马

( )丝马迹 ( )人瞎马

( )困马乏 ( )戈铁马

( )马找马 ( )水马龙

( )仰马翻 ( )崖勒马

( )荒马乱

万

非

秣

蛛

人

骑

人

兵

单

害

塞

盲

金

车

悬

填填带“马”的成语

伯乐相马

伯 乐 相 马

相传伯乐是春秋时人,姓孙名阳。据说,有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山。在小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈;尾巴下垂,皮肤也受了伤;浑身冒汗,汗水淋漓,在山坡上艰难吃力地爬行还是拉不上去。伯乐见了,就下了自己的车,挽住千里马伤心流泪,并且脱下自己的麻布衣服盖在千里马身上。千里马低下头吐气,仰头长鸣,嘶叫声直达云霄,这是在感激伯乐体贴它啊。

伯乐哭马,缘自他识马、爱马。为千里宝马良驹大才小用而气不愤、鸣不平,已属不易;伯乐举荐九方皋,则进一步表现了他不仅善相马,而且专识人、长辨才,并勇于举荐,如此更显难能可贵。

马 说

唐 韩 愈

1、积累掌握文中重点的文言实词

和虚词;

2、了解本文的内容、主旨及托物

寓意的写法;

3、正确、有感情地朗读、背诵全文。

学 习 目 标

走 进 作 者

韩 愈 (768-824),字退之,唐代文学家、思想家。因韩氏是昌黎(河北昌黎)望族,又称“韩昌黎”。死后谥号“文”,世称“韩文公”。作品都收在《昌黎先生集》里。

韩 愈 简 介

自幼勤奋苦读。唐德宗贞元八年(792年,25岁)中进士。任监察御史时,因关中大旱,上书“请宽免民徭而免田租”,被贬为阳山(今广东阳山)令。唐宪宗元和十二年,随宰相裴度平淮西有功,升刑部侍郎。因上表谏迎佛骨,得罪宪宗,被贬为潮州刺史。唐穆宗时,官至吏部侍郎。

韩 愈 简 介

韩 愈 简 介

在文学上,他是古文运动的倡导者,他反对汉魏六朝的绮靡文风,主张继承先秦两汉古文传统,主张为文明白通畅,对后代的散文发展有很大影响。

广东潮州

韩文公祠

广东潮州

韩文公祠

河南孟州韩园

他25岁中进士后,长期得不到任用,他曾三次上书宰相,都没有得到赏识。加上当时政治黑暗,有才之士不受重用。这些都让他感到明主难遇,在这种悲愤心情下,写下了《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。

背 景 简 介

文 体 简 介

说,古代的一种议论体裁,用以陈述作者对某些问题的看法。“马说”即谈谈马的问题。

《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。“马说”这个标题,是后人加的。“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题”。

走 进 课 文

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

马 说 韩 愈

祗

zhǐ

骈

pián

策

cè

槽枥

cáo lì

食

一食或尽粟一石

食马者不知其能千里而食也

石

dàn

积 累 字 词

shí

sì

sì

sù

dàn

邪

yé

才美不外见

xiàn

马 说 韩 愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

翻 译 课 文

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故 虽有名马, 祗 辱于奴隶人之手, 骈死于槽枥之间,不以千里称也。

一同

辱没

著称

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此,即使是很名贵的马也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不能获得千里马的称号。

表转折,可是

因此

表假设,即使

只,只是

介词结构后置

马之千里者, 一食 或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外 见,且欲与常马等不可得, 安求其能千里也 ?

吃

才能,美好的素质

这

等同

能够

通“现”,显现

怎么

能力

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食,喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

定语后置,日行千里的马

有时

通“饲” ,喂

虽然

吃

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其 意,执 策 而 临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

正确的方法

拿着

面对

名作动,鞭打,驱使

难道

通“才”,才能

其实,恐怕

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能,听它嘶叫却不懂得它的意思,(反而)拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

通晓

意思

马鞭子

无义(补充音节)

表修饰

按照

通“耶”,吗

形容词的使动用法,使……尽

一、解释下列句中划线的词。

祗辱于奴隶人之手:

骈死于槽枥之间:

一食或尽粟一石:

且与常马等不可得:

安求其能千里也:

是马也:

策之不以其道:

执策而临之:

只、只是

两马并驾,一同

有时

等同,一样

怎么

这

方法

面对

考考你

二、翻译下列句子。

骈死于槽枥之间。

且欲与常马等不可得。

其真无马邪?其真不知马也!

(和普通马)一同死在马厩里。

想要和平常的马一样尚且办不到。

难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

考考你

课 后 作 业

1、积累字词及文学常识。

2、整理课文翻译。

3、完成课后“研讨与练习”一、二。

4、背诵并默写课文。

5、完成《全效学习》“语言积累运用”。

第 二 课 时

骈 死于槽枥 之间

一食 或尽粟 一石 。

食 马者不知其能 千里而食 也

食 不饱,力不足,才美不外见

食 之不能尽其材

pián

cáo lì

shí

sù

dàn

sì

sì

shí

xiàn

sì

1、给下列蓝色的字注音。

温 故 知 新

温 故 知 新

2、解释下列蓝色的字。

马说 奴隶人之手 骈死于槽枥之间

不以千里称也 食马者 其真无马邪?其真不知马也。

一种文体

仆役

两马并驾

马槽 马棚马厩

著称

通“饲”,喂

难道 其实

温 故 知 新

3、翻译下列句子。

①马之千里者,一食或尽粟一石。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

②其真无马邪 其真不知马也。

难道果真没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!

马 说

伯乐对千里马命运的决定作用。

千里马被埋没的根本原因。

痛斥食马者地愚妄。

4、简要概括每段的大意。

温 故 知 新

研 读 课 文

自 主 学 习(一)

1、本段表达了作者什么观点?

2、没有伯乐,千里马命运如何呢?

3、本段文字说明了什么?

4、是不是世上先有伯乐,然后才有千里马?

阅读第一段,思考下列问题。

成 果 展 示

1、本段表达了作者什么观点?

世有伯乐,然后有千里马。

2、没有伯乐,千里马命运如何呢?

祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

成 果 展 示

3、本段文字说明了什么?

伯乐对千里马的重要作用。

4、是不是世上先有伯乐,然后才有千里马?

是。强调伯乐能识马,如果不被伯乐识别,千里马就会被埋没。

第一段

提出论点:

世有伯乐,然后有千里马

反面论证:

千里马常有,而伯乐不常有

反面论证:

故虽有名马……

不以千里称也。

小 结

自 主 学 习(二)

1、千里马被埋没的原因是什么?

2、本段文字从哪些方面讽刺了喂马者?

3、“且欲与常马等不可得,安求其能千里?”表达了作者什么感情?

4、文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因?

阅读第二段,思考下列问题。

成 果 展 示

1、千里马被埋没的原因是什么?

食不饱。

2、本段文字从哪些方面讽刺了喂马者?

无能、无知、目光短浅。

成 果 展 示

3、“且欲与常马等不可得,安求其能千里?”表达了作者什么感情?

对千里马命运的惋惜,对食马者的讽刺。

4、文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因?

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”。

指出千里马被埋没的根本原因:食马者不知其能千里而食也”。

第二段

进一步从反面论证:

小 结

自 主 学 习(三)

1、第三段文字说明了什么?

2、哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

3、本段哪句话能体现作者的写作目的?

4、本段表达出了作者怎样的感情?

阅读第三段,思考下列问题。

成 果 展 示

1、第三段文字说明了什么?

不是天下无千里马,而是不识马。

2、哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

成 果 展 示

3、本段哪句话能体现作者的写作目的?

“其真无马邪?其真不知马也。”

4、本段表达出了作者怎样的感情?

对人才被埋没的愤懑之情。

第三段

痛斥执策者的愚蠢

勾画执策者狂妄无知的形象

作者厉声反诘执策者,表达中心:其真不知马

小 结

读 中 解 惑

合 作 学 习

1、本文用“伯乐” “千里马”“食马者”分别比喻什么?

2、本文采用什么写法,要表达什么主题?

3、三段文字都用一个“也”字收住,它们分别表达了作者怎样的感情?

4、本文用了多少个“不”字,有什么作用?

成 果 展 示

1、本文用“伯乐” “千里马”“食马者”分别比喻什么?

千里马

人 才

伯 乐

能识人才者

食马者

愚妄浅薄的统治者

2、本文采用什么写法,要表达什么主题?

托物寓意

千里马

人才

借千里马难遇伯乐,终被埋没,寄托作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情,揭露封建统治者埋没、摧残人才的现象。

伯 乐

能识人才者

食马者

愚妄浅薄的统治者

成 果 展 示

3、三段文字都用一个“也”字收住,它们分别表达了作者怎样的感情?

4、本文用了多少个“不”字,有什么作用?

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

不以千里称也

安求其能千里也

其真不知马也

——无限痛惜

——愤怒谴责

——深刻嘲讽

3、三段文字都用一个“也”字收住,它们分别表达了作者怎样的感情?

成 果 展 示

钱钟书先生在评价陶渊明的《五柳先生传》时说:“不”字为一篇眼目, 《五柳先生传》中一共用了九个“不”字,突出了陶渊明的那种与世俗格格不入,突出了他对高洁志趣和人格的追求。

4、本文用了多少个“不”字,有什么作用?

用了十一个“不”字,揭露食马者的无知与愚妄,加强了谴责的力量。

成 果 展 示

文章借千里马的不幸遭遇,揭露统治者不能识别人才,摧残、埋没人才的社会现象,表达了作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑之情。

文 章 主 旨

全文共151字,写法灵活,讲究文采,言辞华丽,是一篇寓言式杂文,借伯乐和千里马为喻,对在位者的不能识别人才,表达了强烈的愤慨之情。

共勉——

我们在学习生活中,不能马马虎虎,心猿意马,走马观花,更不能指鹿为马,溜须拍马,成为害群之马。说话要一言既出,驷马难追;有了缺点错误,要赶快悬崖勒马,马上改正。“路遥知马力,日久见人心”。从现在起,只要我们发扬龙马精神,勤奋学习,马不停蹄,快马加鞭,相信我们今后都能成为千里马,前途一马平川,事事马到成功!

文言知识积累

一、解释下列句中通假字。

(1) 食马者不知其能千里而食也

(2) 才美不外见

(3) 食之不能尽其材

(4) 其真无马邪

“食”,通“饲”(sì),喂。

“见”,通“现”(xiàn),显露、表现。

“材”,通“才”(cái),才能。

“邪”,通“耶”(yé),语气词,吗。

考考你

二、文言实词和虚词的一词多义

食

食不饱,力不足,才美不外见

食之不能尽其材

身上衣裳口中食

策

执策而临之

策之不以其道

策勋十二转

虽

故虽有名马

虽有千里之能

以

不以千里称也

策之不以其道

固以怪之矣

能以径寸之木

吃

喂养

食物

马鞭

用鞭打

记载

即使

虽然

因

按照

已

用

考考你

二、文言实词和虚词的一词多义

能

安求其能千里也

虽有千里之能

尽

一食或尽粟一石

食之不能尽其材

林尽水源

之

虽有千里之能

鸣之而不能通其意

执策而临之

其

安求其能千里也

鸣之不能通其意

其真无马邪

其真不知马也

能够

才能

吃尽

竭尽

尽头

的

无义(补充音节)

它,代千里马

它

它的

难道

其实

考考你

①祗辱于奴隶人之手:

形容词作动词,辱没。

②一食或尽粟一石:

形容词作动词,吃尽。

③策之不以其道

名词作动词,鞭打,驱使。

④食马者不知其能千里而食也:

数量词作动词,行千里。

⑤食之不能尽其材:

形容词的使动用法,使…尽,竭尽。

三、词类活用。

考考你

左迁至蓝关示侄孙湘 韩 愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

扩 展 阅 读

扩 展 阅 读

马价十倍

《战国策》

人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。

往见伯乐,曰:“臣有骏马欲卖之,比三旦市,

人莫与言。愿子还而顾之,臣请献 一朝之贾。”

伯乐还而视之,去而顾之。一旦而马价十倍。

接连,连续

早晨

过问

同“环”,环绕

同“价”,酬金

回头望

课 后 作 业

1、抄写课下注释。

2、完成《全效学习》。

3、收集与马有关的谚语、歇后语各一则。

4、预习《送东阳马生序》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》