第8课 百家争鸣 课件(37ppt)

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第8课

百家争鸣

第二单元 夏商周时期:

早期国家的产生与社会变革

”诸子百家“影响最大的学派有哪些?其主要代表人物各是谁?他们有哪些著名的主张?

学习目标

“百家争鸣”形成的原因和影响各是什么?

1、内容标准:知道老子和孔子;百家争鸣及影响。

2、知识与能力:知道诸子百家的代表及思想,学会运用知识进行驳论和论证的能力。

3、情感价值观:弘扬百家争鸣大胆思考、自由讨论的学术传统,培养追求真理的科学精神和创新意识。

导入新课

春秋战国时期是社会大动荡的时期,也是学术思想非常活跃的时期,各种学说蓬勃兴起。这一时期的学术思想领域有哪些主要代表的人物?出现了怎样的繁荣景象?

概念呈现

“百家”泛指数量多;

“争鸣”指争论和辩难。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。百家争鸣在前期和中期,主要表现为争鸣,后期表现为合流,争鸣是在争鸣中吸收,吸收是为了更好地争鸣。争鸣只是探讨问题,合流才是向解决问题迈进。

百家争鸣

战国七雄

春秋五霸

礼崩乐坏

天下大乱

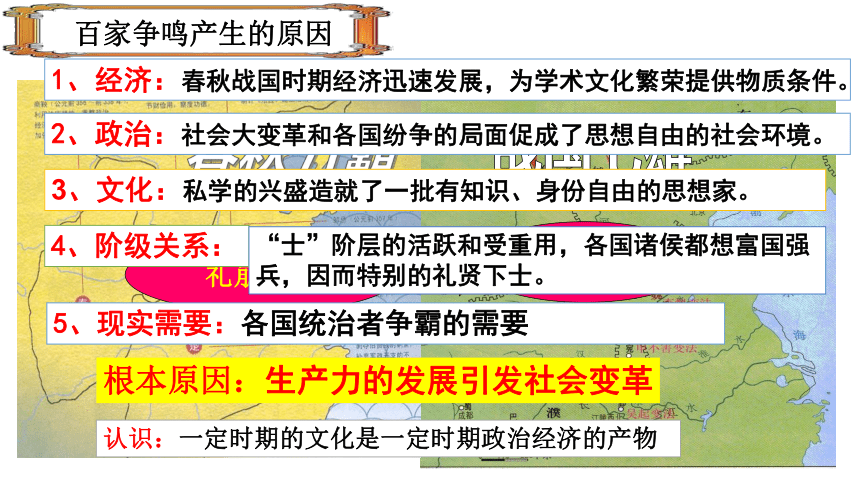

百家争鸣产生的原因

认识:一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

1、经济:春秋战国时期经济迅速发展,为学术文化繁荣提供物质条件。

2、政治:社会大变革和各国纷争的局面促成了思想自由的社会环境。

3、文化:私学的兴盛造就了一批有知识、身份自由的思想家。

4、阶级关系:

“士”阶层的活跃和受重用,各国诸侯都想富国强兵,因而特别的礼贤下士。

5、现实需要:各国统治者争霸的需要

根本原因:生产力的发展引发社会变革

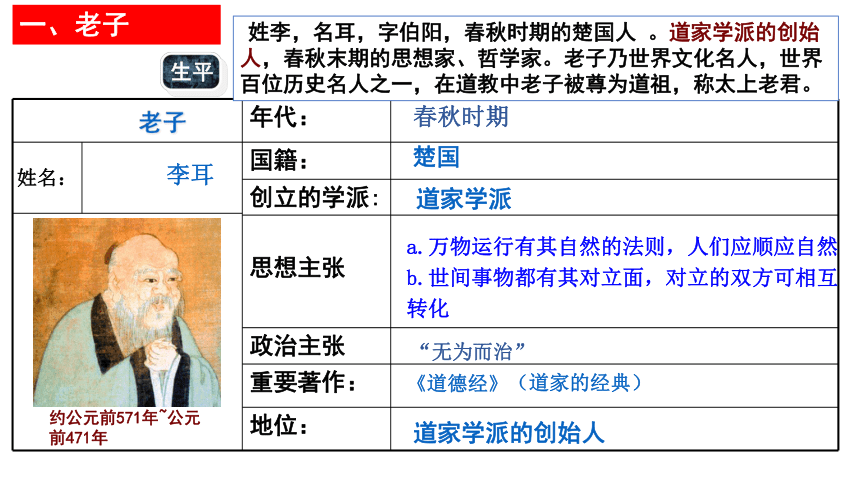

一、老子

年代:

姓名:

国籍:

创立的学派:

思想主张

政治主张

重要著作:

地位:

春秋时期

楚国

道家学派

“无为而治”

《道德经》

(道家的经典)

道家学派的创始人

约公元前571年~公元前471年

老子

李耳

生平

姓李,名耳,字伯阳,春秋时期的楚国人

。道家学派的创始人,春秋末期的思想家、哲学家。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,在道教中老子被尊为道祖,称太上老君。

a.万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然

b.世间事物都有其对立面,对立的双方可相互转化

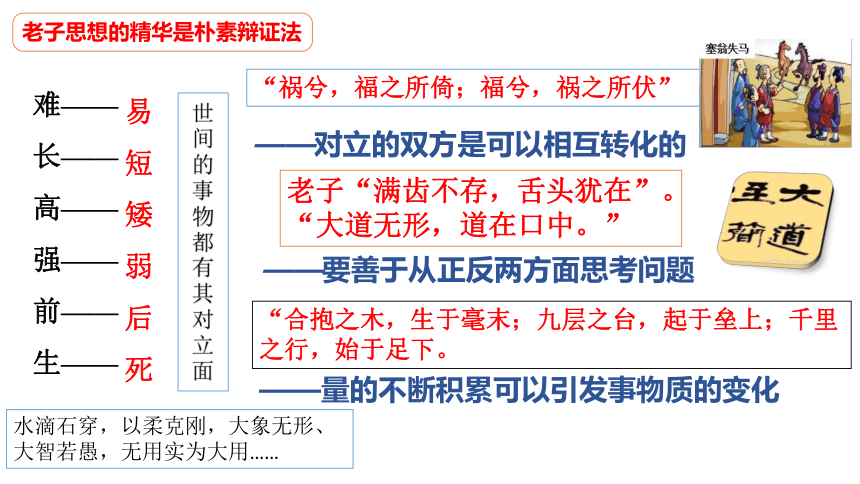

——对立的双方是可以相互转化的

——要善于从正反两方面思考问题

难——

长——

高——

强——

前——

生——

易

短

矮

弱

后

死

老子思想的精华是朴素辩证法

老子“满齿不存,舌头犹在”。

“大道无形,道在口中。”

“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒上;千里之行,始于足下。

——量的不断积累可以引发事物质的变化

世间的事物都有其对立面

水滴石穿,以柔克刚,大象无形、大智若愚,无用实为大用……

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”

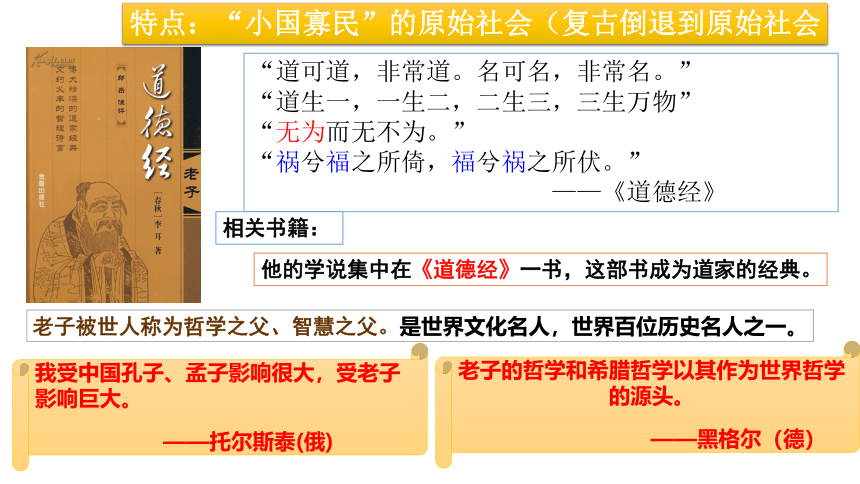

“道可道,非常道。名可名,非常名。”

“道生一,一生二,二生三,三生万物”

“无为而无不为。”

“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”

——《道德经》

他的学说集中在《道德经》一书,这部书成为道家的经典。

相关书籍:

老子被世人称为哲学之父、智慧之父。是世界文化名人,世界百位历史名人之一。

我受中国孔子、孟子影响很大,受老子影响巨大。

——托尔斯泰(俄)

老子的哲学和希腊哲学以其作为世界哲学的源头。

——黑格尔(德)

特点:“小国寡民”的原始社会(复古倒退到原始社会

1.孔子生平:孔子:名丘、字仲尼,春秋晚期鲁国人。出身下层贵族。他从小学习礼乐,后成为知名学者。中年后曾从政,后来周游列。儒家学派的创始人,是我国伟大的思想家和教育家。世界最著名的文化名人之一。晚年到鲁国,主要从事教育和编订古籍工作。孔子逝世时,享年73岁,葬于曲阜城北即今日孔林所在地。

2.

主要人生经历

(1)少时

(2)年轻时

(3)中年

(4)晚年

学习礼乐

做过小吏,后收徒办学,成为知名学者

曾在鲁国从政,时间不长,后周游列国

回到家乡,从事教育、整理编订文化典籍

孔子像

二、孔子和儒家学说

3.地位:儒家学派创始人,大思想家、大教育家,被后世尊称

为“圣人”

核心思想

仁

何为“仁”?

所谓仁,就是自己要立足,也让别人立足;

自己要通达,也让别人通达。

仁:爱心,同理心

樊迟问仁,子曰“爱人”

仲弓问仁,子曰“己所不欲,勿施于人”

子张问仁,子曰“恭、宽、信、敏、惠”

“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”

——处理人与人关系的最高行为准则和道德规范

——统治者应体恤民意,爱惜民力,社会就和谐。

孔子像

人

“仁者爱人”

爱心、同情心

将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

政治主张

a、以德治国

主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民情。

b、反对苛政

认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德”有什么积极的意义?

“为政以德”要求统治者爱护百姓,体现出民本思想。有利于改善民生;道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对今天提倡的以德治国、建设和谐社会有借鉴意义。

特点:复古到西周式礼乐文明社会。

孔子之前,“学在官府”学校专为奴隶主贵族弟子而设,平民没有受教育的权利。孔子开创私学使平民也可以接受教育,从而突破了“学在官府”的限制。

孔子的教育贡献:

1、创办私学,广收门徒,主张“有教无类”。

善于学习

因材施教

温故而知新

知之为知之,不知为不知

善于思考

为政以德,如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语.为政》

你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德”有什么积极的意义?

翻译:

(周君)以道德教化来治理政事,就会像北极星那样,自己居于一定的方位,而群星都会环绕在它的周围.

用政令来治理百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求能免于犯罪受惩罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之心.

“为政以德”既是反对苛政,要求统治者爱护百姓,同时以道德教化天下。这体现了民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对于我们今天提倡以德治国、建设和谐社会也具有重要的借鉴意义。

材料研读:

2、注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

教学方法---“因材施教”

学习方法---“温故而知新”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

学习态度---“知之为知之,不知为不知”

孔子是我国第一个主张“因材施教”的教育家,他承认学生个性的差异和程度的高低,主张在统一的培养目标之下,注意因材施教。

评价:

相关书籍:

影响:

大思想家、大教育家、儒家学派创始人

他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书

积极影响:对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他所提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响

消极影响:孔子是站在维护旧的统治秩序的立场上,其学说后来被改造为维护专制统治的精神工具,所形成的封建礼教后来越来越钳制人们的思想,阻碍了社会进步。

二、孔子和儒家学说

整理古籍

编定《春秋

》、

《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》

言论记录

《论语》

孔子的文化成就

五经:

四书:

《孟子》、《中庸》、《大学》、《论语》

后世影响:

成为封建文化的正统思想

1994年山东曲阜孔庙、孔林、孔府入选《世界遗产名录》。

孔子动漫标准像

三、百家争鸣

各国统治者出于争霸需要,礼贤下土,争相招揽人才。

私学的兴起推动了学术文化的繁荣。

社会经济的发展;封建土地私有制逐步确立。

经济

政治

文化

旧的贵族等级体系开始瓦解.新兴的土阶层崛起。

阶级

含义:春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面被称为百家争鸣,它是这一时期的变化在思想上的反映。

“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

三、百家争鸣

铁器和牛耕的推广

水利工程的修筑

新兴地主阶级出现

商鞅变法

生产技术的改进

中国封建制度确立

1.战国时期出现百家争鸣的历史原因(背景)

①战国时期旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步形成。

②思想领域非常活跃,形成不同学派,各陈劝说,相互抨击,取长补短。

社会大变革是百家争鸣出现的根本原因。

三、百家争鸣

2、诸子百家

(1)生平;墨子(公元前468~公元前376年)名翟,战国时鲁国人。墨家学派创始人。战国时期著名思想家、政治家、军事家。

(2)墨家

①代表人物:墨子

②主张:“兼爱”“非攻”“尚贤”,提倡节俭。

③著作:《墨子》

墨

子

第8课

百家争鸣

后世把孔子和孟子合称孔孟。

名轲,字子舆,战国时期鲁国人。中国古代著名思想家、教育家。儒家的主要代表之一。

1.

提出“春秋无义战”,

2“仁政”治国,轻徭薄赋.爱护自然资源。

3.民贵君轻的思想

4.反对战争

《孟子》

生平

思想主张

著作

孟

子

约公元前372年-公元前289年

3.儒家学派代表人

亚圣

三、百家争鸣

姓名:

生活时期:

主要思想:

历史地位:

荀子

战国

实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序

战国时期儒家代表

人物

3.儒家学派代表人

名况,号卿。战国时赵国人。战国末期儒家学派中的大师,战国时期的思想家、教育家。

生平

著作

《荀子》

约公元前313年-公元前238年

翻译:

不受富贵诱惑,不为贫贱动摇,不为武力屈服,这才叫大丈夫。

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

——《孟子·滕文公下》

你认为孟子的这段话体现了什么精神?

“富贵不能淫”,表现了富贵后,仍然节俭朴素,洁身自好,不奢侈淫靡的精神。

“贫贱不能移”,表现了在穷困中,矢志不移,意志坚定,正直高洁,不阿谀奉承的精神。

“威武不能屈”,表现了对不怕强权,勇敢无畏,不卑不亢,一往无前的精神。

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然正气,是中华民族精神的重要体现。

做人要不卑不亢,应有坚定的立场,坚强的意志和不屈不挠的精神。

材料研读:

三、百家争鸣

(2)道家

①代表人物:

②主张:治国要顺应自然和民心,“无为而治”

人生应追求精神自由,保持独立人格。

③著作:《庄子》

4.道家学派代表人

(1)生平

名周,字子休,战国时期的宋国人。战国时期道家学派的代表人物,著名思想家、哲学家。

庄

子

约公元前369年-公元前286年

三、百家争鸣

(1)生平:战国时期韩国人,法家学说的创始人,战国时期著名的哲学家、思想家、散文家。

(2)法家

①代表人物:韩非子

②核心:法令、权术、威势

③主张:主张改革,反对空谈仁义韩非强调以法治国,树立君主权威,建立中央集权专制统治。

5.法家学派代表人

韩

非

子

《韩非子》

著作

孙子(约公元前535-?

)名武,字长卿,春秋末期齐国人。春秋末期著名军事家,中国古代军事学的奠基人

。

“知彼知己者,百战不殆”

《孙子兵法》

《孙子兵法》

生平

思想主张

著作

孙子

6.兵家学派代表人

约公元前535-?

三、百家争鸣

孙武

孙膑

兵家

孙膑

继承发展了孙武的军事思想,

反对空谈仁义,

提出“战胜而强立,故天下服矣”

。

兵家代表人物

面对春秋战国时期,诸侯纷争,社会剧变,你认为哪一种观点更适合成为治世药方?为什么?

拜师学艺

法家。各国为了发展封建经济,纷纷在国内变法,法家反对空谈仁义、主张法治、加强中央集权;有利于富国强兵,在战国争雄中立于不败之地

问题思考

为什么说百家争鸣促进了思想文化的繁荣?

1.春秋战国时期,各家学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说,探讨自然、社会和人性,提出各种政治主张和治国方略,直接促成了思想的空前繁荣。

2.百家争鸣中形成的大胆思考,自由讨论的学术风气,也有力地促进了文学艺术、自然科学的发展。

3.总之,百家争鸣形成了我国思想文化发展史上的第一个高峰。

“百家争鸣”的影响?

(1)促进了思想和学术的繁荣

(2)成为中国古代第一次思想文化发展的高峰

(3)为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响

学派

人物

时代

主要思想

地位

道家

老子

春秋

顺应自然;认为事物都有对立面,对立的双方能够互相转化;“无为而治”;

道家学派的创始人

庄子

战国

顺应自然和民心;追求精神自由

儒家

孔子

“仁”;主张德政,反对苛政;教育思想

春秋

儒家学派的创始人、大思想家、教育家

孟子

战国

“仁政”;“民贵君轻”;反对一切非正义战争

荀子

战国

“礼治”,明确尊卑等级

墨子

墨家

战国

“兼爱”、“非攻”;选贤任能(尚贤)、提倡节俭。

法家

韩非

战国

以法治国;君主专制中央集权;变法革新

兵家

孙武

孙膑

春秋

战国

“知己知彼,百战不殆”;

灵活多变的战略战术

你认为哪一个学派的主张对战国时期的统治者来说最有用?

法家

以法治国;君主专制中央集权;变法革新

诸子百家思想主张:

课堂小结

请说出下列孔子的语录对于我们今天的学习有什么指导意义?

“知之为知之,不知为不知。”

“三人行,必有我师焉。”

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

“温故而知新,可以为师矣。”

“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

动

脑

筋:

孔子在学习上强调,要抱诚实求学和虚心请教的态度,想能者学习,甚至向不如自己的人请教,要把经常复习和探求新知相结合。这对我们今天的学习有很大的指导意义。

1.春秋时期具有朴素辩证法思想的思想家是(

)

A.孔子

B.老子

C.孟子

D.墨子

2.根据孔子言论整理成的书是(

)

A.《春秋》

B.《尚书》C.《论语》D.《诗经》

3.主张“兼爱”“非攻”的思想家是(

)

A.老子

B.孟子

C.荀子

D.墨子

4.孔子生活在(

)

A.春秋晚期

B.战国初期

C.春秋早期

D.战国晚期

5.“知彼知己者,百战不殆”的军事格言,出自(

)

A.《道德经》

B.《孙子兵法》

C.《韩非子》

D.《论语》

6.下列内容不正确的是(

)

A.韩非子是战国时期法家的代表

B.孙武的著作是《孙子兵法》

C.老子是道家学派的创始人

D.孔子提出了“仁政”治国的学说

课堂练习

7.儒家学派的创始人是(

)

A.老子

B.孟子

C.孔子

D.荀子

8.提出“民贵君轻”观点的思想家是(

)

A.老子

B.孟子

C.孔子

D.荀子

9.下列观点不属于韩非子的是(

)

A.反对不义战争

B.应按照现实需要进行改革

C.权力应集中在君主手中

D.以法治国

课堂练习

10.商鞅实行变法是哪家思想的具体实践(

)

A.儒家

B.道家

C.墨家

D.法家

现炒现卖,不会才怪

儒家

道家

法家

墨家

兵家

孔子

庄子

孟子

墨子

孙武

老子

韩非

改革变法

“爱人”

“无为而治”

“仁政”

“非攻”

“知己知彼”

朴素的辩证法

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:墨子说,如果要使天下都富起来,丢掉贫穷;要使天下太平,丢掉混乱,就应当互爱互利、互相帮助。

课堂练习

材料二:墨子认为,进行战争,春季破坏老百姓种庄稼,秋季破坏了老百姓的收割……(这样一来),老百姓因饥饿、寒冷而死去的就不可胜数了。

(1)两则材料的思想核心是什么?

(2)简要分析这些思想的积极意义。

(1)“兼爱”“非攻”。

(2)要求人们互爱互利、和平安定,是符合人民利益的,反对战争、批评战争破坏生产也是符合人民利益的。墨子主张“兼爱”“非攻”,希望有一个安定的社会环境发展生产,有利于社会进步。

第8课

百家争鸣

第二单元 夏商周时期:

早期国家的产生与社会变革

”诸子百家“影响最大的学派有哪些?其主要代表人物各是谁?他们有哪些著名的主张?

学习目标

“百家争鸣”形成的原因和影响各是什么?

1、内容标准:知道老子和孔子;百家争鸣及影响。

2、知识与能力:知道诸子百家的代表及思想,学会运用知识进行驳论和论证的能力。

3、情感价值观:弘扬百家争鸣大胆思考、自由讨论的学术传统,培养追求真理的科学精神和创新意识。

导入新课

春秋战国时期是社会大动荡的时期,也是学术思想非常活跃的时期,各种学说蓬勃兴起。这一时期的学术思想领域有哪些主要代表的人物?出现了怎样的繁荣景象?

概念呈现

“百家”泛指数量多;

“争鸣”指争论和辩难。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。百家争鸣在前期和中期,主要表现为争鸣,后期表现为合流,争鸣是在争鸣中吸收,吸收是为了更好地争鸣。争鸣只是探讨问题,合流才是向解决问题迈进。

百家争鸣

战国七雄

春秋五霸

礼崩乐坏

天下大乱

百家争鸣产生的原因

认识:一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

1、经济:春秋战国时期经济迅速发展,为学术文化繁荣提供物质条件。

2、政治:社会大变革和各国纷争的局面促成了思想自由的社会环境。

3、文化:私学的兴盛造就了一批有知识、身份自由的思想家。

4、阶级关系:

“士”阶层的活跃和受重用,各国诸侯都想富国强兵,因而特别的礼贤下士。

5、现实需要:各国统治者争霸的需要

根本原因:生产力的发展引发社会变革

一、老子

年代:

姓名:

国籍:

创立的学派:

思想主张

政治主张

重要著作:

地位:

春秋时期

楚国

道家学派

“无为而治”

《道德经》

(道家的经典)

道家学派的创始人

约公元前571年~公元前471年

老子

李耳

生平

姓李,名耳,字伯阳,春秋时期的楚国人

。道家学派的创始人,春秋末期的思想家、哲学家。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,在道教中老子被尊为道祖,称太上老君。

a.万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然

b.世间事物都有其对立面,对立的双方可相互转化

——对立的双方是可以相互转化的

——要善于从正反两方面思考问题

难——

长——

高——

强——

前——

生——

易

短

矮

弱

后

死

老子思想的精华是朴素辩证法

老子“满齿不存,舌头犹在”。

“大道无形,道在口中。”

“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒上;千里之行,始于足下。

——量的不断积累可以引发事物质的变化

世间的事物都有其对立面

水滴石穿,以柔克刚,大象无形、大智若愚,无用实为大用……

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”

“道可道,非常道。名可名,非常名。”

“道生一,一生二,二生三,三生万物”

“无为而无不为。”

“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”

——《道德经》

他的学说集中在《道德经》一书,这部书成为道家的经典。

相关书籍:

老子被世人称为哲学之父、智慧之父。是世界文化名人,世界百位历史名人之一。

我受中国孔子、孟子影响很大,受老子影响巨大。

——托尔斯泰(俄)

老子的哲学和希腊哲学以其作为世界哲学的源头。

——黑格尔(德)

特点:“小国寡民”的原始社会(复古倒退到原始社会

1.孔子生平:孔子:名丘、字仲尼,春秋晚期鲁国人。出身下层贵族。他从小学习礼乐,后成为知名学者。中年后曾从政,后来周游列。儒家学派的创始人,是我国伟大的思想家和教育家。世界最著名的文化名人之一。晚年到鲁国,主要从事教育和编订古籍工作。孔子逝世时,享年73岁,葬于曲阜城北即今日孔林所在地。

2.

主要人生经历

(1)少时

(2)年轻时

(3)中年

(4)晚年

学习礼乐

做过小吏,后收徒办学,成为知名学者

曾在鲁国从政,时间不长,后周游列国

回到家乡,从事教育、整理编订文化典籍

孔子像

二、孔子和儒家学说

3.地位:儒家学派创始人,大思想家、大教育家,被后世尊称

为“圣人”

核心思想

仁

何为“仁”?

所谓仁,就是自己要立足,也让别人立足;

自己要通达,也让别人通达。

仁:爱心,同理心

樊迟问仁,子曰“爱人”

仲弓问仁,子曰“己所不欲,勿施于人”

子张问仁,子曰“恭、宽、信、敏、惠”

“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”

——处理人与人关系的最高行为准则和道德规范

——统治者应体恤民意,爱惜民力,社会就和谐。

孔子像

人

“仁者爱人”

爱心、同情心

将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

政治主张

a、以德治国

主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民情。

b、反对苛政

认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德”有什么积极的意义?

“为政以德”要求统治者爱护百姓,体现出民本思想。有利于改善民生;道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对今天提倡的以德治国、建设和谐社会有借鉴意义。

特点:复古到西周式礼乐文明社会。

孔子之前,“学在官府”学校专为奴隶主贵族弟子而设,平民没有受教育的权利。孔子开创私学使平民也可以接受教育,从而突破了“学在官府”的限制。

孔子的教育贡献:

1、创办私学,广收门徒,主张“有教无类”。

善于学习

因材施教

温故而知新

知之为知之,不知为不知

善于思考

为政以德,如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语.为政》

你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德”有什么积极的意义?

翻译:

(周君)以道德教化来治理政事,就会像北极星那样,自己居于一定的方位,而群星都会环绕在它的周围.

用政令来治理百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求能免于犯罪受惩罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之心.

“为政以德”既是反对苛政,要求统治者爱护百姓,同时以道德教化天下。这体现了民本思想,有利于减轻压迫,改善民生;其道德教化思想,有利于社会风化,弘扬正气。这些对于我们今天提倡以德治国、建设和谐社会也具有重要的借鉴意义。

材料研读:

2、注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

教学方法---“因材施教”

学习方法---“温故而知新”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

学习态度---“知之为知之,不知为不知”

孔子是我国第一个主张“因材施教”的教育家,他承认学生个性的差异和程度的高低,主张在统一的培养目标之下,注意因材施教。

评价:

相关书籍:

影响:

大思想家、大教育家、儒家学派创始人

他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书

积极影响:对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他所提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响

消极影响:孔子是站在维护旧的统治秩序的立场上,其学说后来被改造为维护专制统治的精神工具,所形成的封建礼教后来越来越钳制人们的思想,阻碍了社会进步。

二、孔子和儒家学说

整理古籍

编定《春秋

》、

《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》

言论记录

《论语》

孔子的文化成就

五经:

四书:

《孟子》、《中庸》、《大学》、《论语》

后世影响:

成为封建文化的正统思想

1994年山东曲阜孔庙、孔林、孔府入选《世界遗产名录》。

孔子动漫标准像

三、百家争鸣

各国统治者出于争霸需要,礼贤下土,争相招揽人才。

私学的兴起推动了学术文化的繁荣。

社会经济的发展;封建土地私有制逐步确立。

经济

政治

文化

旧的贵族等级体系开始瓦解.新兴的土阶层崛起。

阶级

含义:春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面被称为百家争鸣,它是这一时期的变化在思想上的反映。

“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

三、百家争鸣

铁器和牛耕的推广

水利工程的修筑

新兴地主阶级出现

商鞅变法

生产技术的改进

中国封建制度确立

1.战国时期出现百家争鸣的历史原因(背景)

①战国时期旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步形成。

②思想领域非常活跃,形成不同学派,各陈劝说,相互抨击,取长补短。

社会大变革是百家争鸣出现的根本原因。

三、百家争鸣

2、诸子百家

(1)生平;墨子(公元前468~公元前376年)名翟,战国时鲁国人。墨家学派创始人。战国时期著名思想家、政治家、军事家。

(2)墨家

①代表人物:墨子

②主张:“兼爱”“非攻”“尚贤”,提倡节俭。

③著作:《墨子》

墨

子

第8课

百家争鸣

后世把孔子和孟子合称孔孟。

名轲,字子舆,战国时期鲁国人。中国古代著名思想家、教育家。儒家的主要代表之一。

1.

提出“春秋无义战”,

2“仁政”治国,轻徭薄赋.爱护自然资源。

3.民贵君轻的思想

4.反对战争

《孟子》

生平

思想主张

著作

孟

子

约公元前372年-公元前289年

3.儒家学派代表人

亚圣

三、百家争鸣

姓名:

生活时期:

主要思想:

历史地位:

荀子

战国

实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序

战国时期儒家代表

人物

3.儒家学派代表人

名况,号卿。战国时赵国人。战国末期儒家学派中的大师,战国时期的思想家、教育家。

生平

著作

《荀子》

约公元前313年-公元前238年

翻译:

不受富贵诱惑,不为贫贱动摇,不为武力屈服,这才叫大丈夫。

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

——《孟子·滕文公下》

你认为孟子的这段话体现了什么精神?

“富贵不能淫”,表现了富贵后,仍然节俭朴素,洁身自好,不奢侈淫靡的精神。

“贫贱不能移”,表现了在穷困中,矢志不移,意志坚定,正直高洁,不阿谀奉承的精神。

“威武不能屈”,表现了对不怕强权,勇敢无畏,不卑不亢,一往无前的精神。

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然正气,是中华民族精神的重要体现。

做人要不卑不亢,应有坚定的立场,坚强的意志和不屈不挠的精神。

材料研读:

三、百家争鸣

(2)道家

①代表人物:

②主张:治国要顺应自然和民心,“无为而治”

人生应追求精神自由,保持独立人格。

③著作:《庄子》

4.道家学派代表人

(1)生平

名周,字子休,战国时期的宋国人。战国时期道家学派的代表人物,著名思想家、哲学家。

庄

子

约公元前369年-公元前286年

三、百家争鸣

(1)生平:战国时期韩国人,法家学说的创始人,战国时期著名的哲学家、思想家、散文家。

(2)法家

①代表人物:韩非子

②核心:法令、权术、威势

③主张:主张改革,反对空谈仁义韩非强调以法治国,树立君主权威,建立中央集权专制统治。

5.法家学派代表人

韩

非

子

《韩非子》

著作

孙子(约公元前535-?

)名武,字长卿,春秋末期齐国人。春秋末期著名军事家,中国古代军事学的奠基人

。

“知彼知己者,百战不殆”

《孙子兵法》

《孙子兵法》

生平

思想主张

著作

孙子

6.兵家学派代表人

约公元前535-?

三、百家争鸣

孙武

孙膑

兵家

孙膑

继承发展了孙武的军事思想,

反对空谈仁义,

提出“战胜而强立,故天下服矣”

。

兵家代表人物

面对春秋战国时期,诸侯纷争,社会剧变,你认为哪一种观点更适合成为治世药方?为什么?

拜师学艺

法家。各国为了发展封建经济,纷纷在国内变法,法家反对空谈仁义、主张法治、加强中央集权;有利于富国强兵,在战国争雄中立于不败之地

问题思考

为什么说百家争鸣促进了思想文化的繁荣?

1.春秋战国时期,各家学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说,探讨自然、社会和人性,提出各种政治主张和治国方略,直接促成了思想的空前繁荣。

2.百家争鸣中形成的大胆思考,自由讨论的学术风气,也有力地促进了文学艺术、自然科学的发展。

3.总之,百家争鸣形成了我国思想文化发展史上的第一个高峰。

“百家争鸣”的影响?

(1)促进了思想和学术的繁荣

(2)成为中国古代第一次思想文化发展的高峰

(3)为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响

学派

人物

时代

主要思想

地位

道家

老子

春秋

顺应自然;认为事物都有对立面,对立的双方能够互相转化;“无为而治”;

道家学派的创始人

庄子

战国

顺应自然和民心;追求精神自由

儒家

孔子

“仁”;主张德政,反对苛政;教育思想

春秋

儒家学派的创始人、大思想家、教育家

孟子

战国

“仁政”;“民贵君轻”;反对一切非正义战争

荀子

战国

“礼治”,明确尊卑等级

墨子

墨家

战国

“兼爱”、“非攻”;选贤任能(尚贤)、提倡节俭。

法家

韩非

战国

以法治国;君主专制中央集权;变法革新

兵家

孙武

孙膑

春秋

战国

“知己知彼,百战不殆”;

灵活多变的战略战术

你认为哪一个学派的主张对战国时期的统治者来说最有用?

法家

以法治国;君主专制中央集权;变法革新

诸子百家思想主张:

课堂小结

请说出下列孔子的语录对于我们今天的学习有什么指导意义?

“知之为知之,不知为不知。”

“三人行,必有我师焉。”

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

“温故而知新,可以为师矣。”

“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。”

动

脑

筋:

孔子在学习上强调,要抱诚实求学和虚心请教的态度,想能者学习,甚至向不如自己的人请教,要把经常复习和探求新知相结合。这对我们今天的学习有很大的指导意义。

1.春秋时期具有朴素辩证法思想的思想家是(

)

A.孔子

B.老子

C.孟子

D.墨子

2.根据孔子言论整理成的书是(

)

A.《春秋》

B.《尚书》C.《论语》D.《诗经》

3.主张“兼爱”“非攻”的思想家是(

)

A.老子

B.孟子

C.荀子

D.墨子

4.孔子生活在(

)

A.春秋晚期

B.战国初期

C.春秋早期

D.战国晚期

5.“知彼知己者,百战不殆”的军事格言,出自(

)

A.《道德经》

B.《孙子兵法》

C.《韩非子》

D.《论语》

6.下列内容不正确的是(

)

A.韩非子是战国时期法家的代表

B.孙武的著作是《孙子兵法》

C.老子是道家学派的创始人

D.孔子提出了“仁政”治国的学说

课堂练习

7.儒家学派的创始人是(

)

A.老子

B.孟子

C.孔子

D.荀子

8.提出“民贵君轻”观点的思想家是(

)

A.老子

B.孟子

C.孔子

D.荀子

9.下列观点不属于韩非子的是(

)

A.反对不义战争

B.应按照现实需要进行改革

C.权力应集中在君主手中

D.以法治国

课堂练习

10.商鞅实行变法是哪家思想的具体实践(

)

A.儒家

B.道家

C.墨家

D.法家

现炒现卖,不会才怪

儒家

道家

法家

墨家

兵家

孔子

庄子

孟子

墨子

孙武

老子

韩非

改革变法

“爱人”

“无为而治”

“仁政”

“非攻”

“知己知彼”

朴素的辩证法

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:墨子说,如果要使天下都富起来,丢掉贫穷;要使天下太平,丢掉混乱,就应当互爱互利、互相帮助。

课堂练习

材料二:墨子认为,进行战争,春季破坏老百姓种庄稼,秋季破坏了老百姓的收割……(这样一来),老百姓因饥饿、寒冷而死去的就不可胜数了。

(1)两则材料的思想核心是什么?

(2)简要分析这些思想的积极意义。

(1)“兼爱”“非攻”。

(2)要求人们互爱互利、和平安定,是符合人民利益的,反对战争、批评战争破坏生产也是符合人民利益的。墨子主张“兼爱”“非攻”,希望有一个安定的社会环境发展生产,有利于社会进步。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史