1.2.2《元素周期律》PPT课件(新人教版-选修3)

文档属性

| 名称 | 1.2.2《元素周期律》PPT课件(新人教版-选修3) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 165.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2012-06-17 08:05:50 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

新课标人教版课件系列

《高中化学》

选修3

1.2.2《元素周期律》

教学目标

一、知识与能力

1.掌握原子半径的变化规律;2.能说出元素电离能的涵义,能应用元素的电离能说明元素的某些性质;3.认识主族元素电离能的变化与核外电子排布的关系 ;4.能说出元素电负性的涵义,能应用元素的电负性说明元素的某些性质5.能根据元素的电负性资料,解释元素的“对角线”规则,列举实例予以说明

二、教学重点:

1.元素的原子半径、元素的第一电离能的周期性变化

2.元素的电离能与元素得失电子能力的关系

三、教学难点:

元素的电离能与元素得失电子能力的关系

四、教学方法

复习法、延伸归纳法、讨论法、引导分析法

二、元素周期律

包括 :

定义:元素的性质随核电核数递增发生周期性的递变

元素化合价 、金属性和非金属性、原子半径、电离能和电负性等的周期性的变化

1. 原子半径的周期性变化

原子半径的大小取决于______、 ______ 两个因素;电子的能层越多,电子之间的负电排斥使原子半径_____ ;核电荷数越大,核对电子的引力越大,将使原子半径_____。

能层数

核电荷数

增大

缩小

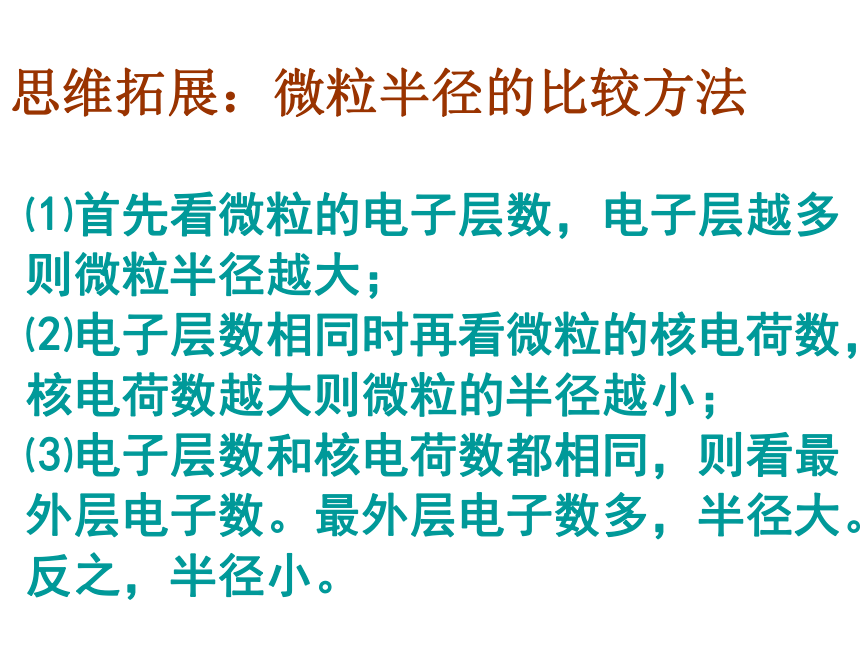

思维拓展:微粒半径的比较方法

⑴首先看微粒的电子层数,电子层越多则微粒半径越大;

⑵电子层数相同时再看微粒的核电荷数,核电荷数越大则微粒的半径越小;

⑶电子层数和核电荷数都相同,则看最外层电子数。最外层电子数多,半径大。反之,半径小。

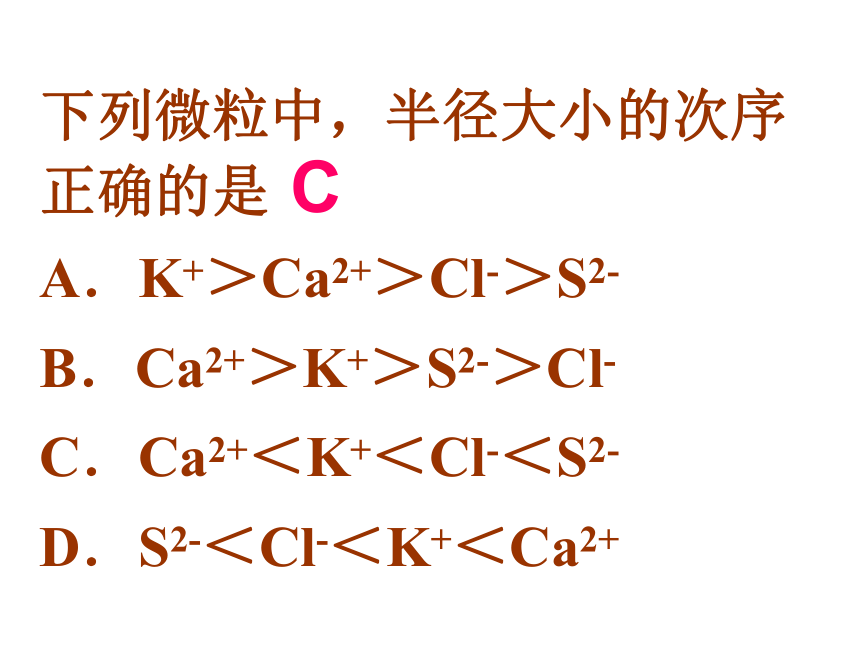

下列微粒中,半径大小的次序正确的是

A.K+>Ca2+>Cl->S2- B.Ca2+>K+>S2->Cl-

C.Ca2+<K+<Cl-<S2- D.S2-<Cl-<K+<Ca2+

C

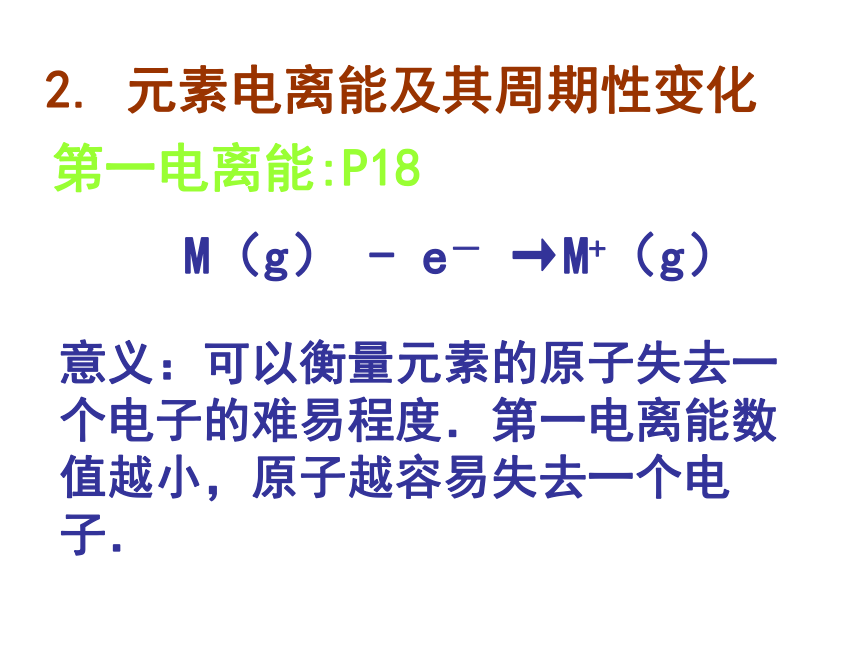

2. 元素电离能及其周期性变化

第一电离能:P18

M(g) - e- →M+(g)

意义:可以衡量元素的原子失去一个电子的难易程度.第一电离能数值越小,原子越容易失去一个电子.

元素的第一电离能大致有何周期性?

同一周期:由左至右大致增大

同一主族:由上至下大致减小

学与问

1. 碱金属的电离能与碱金属的活泼性存在什么联系?

第一电离能越小,越容易失去电子,金属的活泼性越强。因此,碱金属的第一电离能越小,金属的活泼性越强。

2.钠、镁、铝逐级失去电子的电离能为什么越来越大?这些数据跟钠、镁、铝的化合价有什么联系?

学与问

阳离子所带正电荷数增大

再失去1个电子需克服的电性引力

越来越大

消耗的能量越来越大

3. 元素电负性及其周期性变化

一般情况下,活泼非金属元素与活泼金属元素以离子键结合形成离子化合物,非金属元素之间以共价键结合形成共价化合物。

成键原子之间是形成离子键还是形成共价键,主要取决于成键原子吸引电子能力的差异。

为了比较元素的原子吸引电子能力的大小,美国化学家鲍林于1932年首先提出了用电负性来衡量元素在化合物中吸引电子的能力。经计算确定氟的电负性为4.0,锂的为1.0,并以此为标准确定其它与元素的电负性。

电负性递变规律

同一周期,主族元素的电负性从左到右逐渐增大,表明其吸电子的能力逐渐增强(非金属性,氧化性增强)。

同一主族,元素的电负性从上到下呈现减小的趋势,表明其吸引电子的能力逐渐减弱(金属性、还原性增强)

电负性的规律

电负性的应用

1.判断元素的金属性和非金属性 金属性元素的电负性一般在1.8以下,非金属性性元素一般在1.8以上。电负性最大的元素是位于右上方的F,电负性最小的元素是位于左下方的Fr(Fr是放射性元素)

2.估计化学键的类型 在化合物中,可以根据电负性的差值大小,估计化学键的类型。电负性差越大,离子性越强,一般说来,电负性差大于1.7时,可认为是离子键,小于1.7时为共价键。

科学探究

如何利用电负性理论,结合我们所学的元素化合物知识,理解这三对元素的”对角线”规则?

1. 查阅下列化合物中的元素的电负性数值 的差值,判断它们哪些是离子化合物,哪些是共价化合物?

NaF HCl NO MgO KCl CH4

2. 根据电负性知识,请指出下列化合物中化合价为正值的元素。

CH4 NaH NF3 HClO ICl HBr

练 习

新课标人教版课件系列

《高中化学》

选修3

1.2.2《元素周期律》

教学目标

一、知识与能力

1.掌握原子半径的变化规律;2.能说出元素电离能的涵义,能应用元素的电离能说明元素的某些性质;3.认识主族元素电离能的变化与核外电子排布的关系 ;4.能说出元素电负性的涵义,能应用元素的电负性说明元素的某些性质5.能根据元素的电负性资料,解释元素的“对角线”规则,列举实例予以说明

二、教学重点:

1.元素的原子半径、元素的第一电离能的周期性变化

2.元素的电离能与元素得失电子能力的关系

三、教学难点:

元素的电离能与元素得失电子能力的关系

四、教学方法

复习法、延伸归纳法、讨论法、引导分析法

二、元素周期律

包括 :

定义:元素的性质随核电核数递增发生周期性的递变

元素化合价 、金属性和非金属性、原子半径、电离能和电负性等的周期性的变化

1. 原子半径的周期性变化

原子半径的大小取决于______、 ______ 两个因素;电子的能层越多,电子之间的负电排斥使原子半径_____ ;核电荷数越大,核对电子的引力越大,将使原子半径_____。

能层数

核电荷数

增大

缩小

思维拓展:微粒半径的比较方法

⑴首先看微粒的电子层数,电子层越多则微粒半径越大;

⑵电子层数相同时再看微粒的核电荷数,核电荷数越大则微粒的半径越小;

⑶电子层数和核电荷数都相同,则看最外层电子数。最外层电子数多,半径大。反之,半径小。

下列微粒中,半径大小的次序正确的是

A.K+>Ca2+>Cl->S2- B.Ca2+>K+>S2->Cl-

C.Ca2+<K+<Cl-<S2- D.S2-<Cl-<K+<Ca2+

C

2. 元素电离能及其周期性变化

第一电离能:P18

M(g) - e- →M+(g)

意义:可以衡量元素的原子失去一个电子的难易程度.第一电离能数值越小,原子越容易失去一个电子.

元素的第一电离能大致有何周期性?

同一周期:由左至右大致增大

同一主族:由上至下大致减小

学与问

1. 碱金属的电离能与碱金属的活泼性存在什么联系?

第一电离能越小,越容易失去电子,金属的活泼性越强。因此,碱金属的第一电离能越小,金属的活泼性越强。

2.钠、镁、铝逐级失去电子的电离能为什么越来越大?这些数据跟钠、镁、铝的化合价有什么联系?

学与问

阳离子所带正电荷数增大

再失去1个电子需克服的电性引力

越来越大

消耗的能量越来越大

3. 元素电负性及其周期性变化

一般情况下,活泼非金属元素与活泼金属元素以离子键结合形成离子化合物,非金属元素之间以共价键结合形成共价化合物。

成键原子之间是形成离子键还是形成共价键,主要取决于成键原子吸引电子能力的差异。

为了比较元素的原子吸引电子能力的大小,美国化学家鲍林于1932年首先提出了用电负性来衡量元素在化合物中吸引电子的能力。经计算确定氟的电负性为4.0,锂的为1.0,并以此为标准确定其它与元素的电负性。

电负性递变规律

同一周期,主族元素的电负性从左到右逐渐增大,表明其吸电子的能力逐渐增强(非金属性,氧化性增强)。

同一主族,元素的电负性从上到下呈现减小的趋势,表明其吸引电子的能力逐渐减弱(金属性、还原性增强)

电负性的规律

电负性的应用

1.判断元素的金属性和非金属性 金属性元素的电负性一般在1.8以下,非金属性性元素一般在1.8以上。电负性最大的元素是位于右上方的F,电负性最小的元素是位于左下方的Fr(Fr是放射性元素)

2.估计化学键的类型 在化合物中,可以根据电负性的差值大小,估计化学键的类型。电负性差越大,离子性越强,一般说来,电负性差大于1.7时,可认为是离子键,小于1.7时为共价键。

科学探究

如何利用电负性理论,结合我们所学的元素化合物知识,理解这三对元素的”对角线”规则?

1. 查阅下列化合物中的元素的电负性数值 的差值,判断它们哪些是离子化合物,哪些是共价化合物?

NaF HCl NO MgO KCl CH4

2. 根据电负性知识,请指出下列化合物中化合价为正值的元素。

CH4 NaH NF3 HClO ICl HBr

练 习