语文三年级下鲁教版5爬山虎的脚课件2

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

教材分析

《爬山虎的脚》是一篇观察描写植物的精读课文。作者是中国现代著名作家、教育家叶圣陶。主要讲了了爬山虎的叶子、爬山虎脚的形状和特点以及它是怎样用“脚”爬的,来启发学生在平时的学习生活中要留心细致地观察身边的事物。

教学目标:

1.学会本课生字,背诵第2至4自然段。

2.了解爬山虎的脚的特点。

3. 学习作者的观察方法和表达方法,激发学生观察的兴趣。

教学重点:

⑴通过对重点词句的理解,了解爬山虎脚的特点。

⑵了解作者是怎样用生动、准确的语言写出爬山虎叶子和脚的特点的。

教学难点:

爬山虎的脚是怎样一脚一脚向上爬的。

【教学准备】

教学课件、实物爬山虎、水彩笔。

【说教法、学法】

1、说教法:

⑴ 多媒体直观教学法。

⑵ 自主、合作、探究法。

2、说学法:

自读、自悟、合作探究。

《爬山虎的脚》前置自学提纲

一、搜集资料,我很棒:

查阅有关爬山虎的资料,整理下来!

二、基础知识,我能行:

1.本文中我认为容易读错的字:

2.本文中我认为容易写错的字:

3.我能理解的词语:

三、课文理解,我真棒:

1.课文讲了什么内容?

2.你有哪些问题想和大家讨论交流?你是怎么理解的?

3.学了本篇课文你有什么收获?

第二课时教学过程

一、实物直观导入:

(有条件可以出示实物)出示爬山虎:同学们,今天老师给大家看一样东西,看看谁认识?

(利用实物形象直观的视觉刺激,激发学生探求新知识的欲望。)

课前大家都搜集了有关爬山虎的相关资料,下面来和大家分享一下吧!

那今天我们来学习叶圣陶老先生带给我们的文章《爬山虎的脚》(板书)

二、检查预习,整体感知:(采用小组汇报的方式)

1.小组交流,展示生字词的学习

(指导学生读准“漾”(yàng)“柄”(bǐng)“隙”(xì)拂(fú)联系上文理解“舒服”、“均匀”的意思并造句。 )

2.课文讲了哪些内容?(板书:叶子 脚 爬 )

三、小组讨论交流,质疑问难:

1、首先运用边读边想的方法自由读课文,画出自己喜欢的语句和段落,想一想,你读懂了什么?还有什么地方不懂,小组交流各自不懂的问题。

(这一环节的设计主要是使学生通过动口、动脑、动手,理清课文的叙述顺序,抓住课文主要内容。体现本组课文的训练重点,培养学生的自学能力和互帮互学,共同提高的精神。)

2、质疑问难:

学生通过读课文,提出问题,教师归纳:爬山虎的叶子是怎样的?爬山虎的脚是怎样的?爬山虎是怎样向上爬的呢?

(本环节主要是激活学生的思维,变“要我知“为“我要知”。)

四、自主、合作、探究

(一)、学生先自主读文解疑,放手让学生用自己喜欢的方法自学。然后小组研讨,合作探究。

(这一环节的设计是让学生对自己喜爱的语言文字进行欣赏揣摩,激发他们走进课文语言的欲望。)

(二)、展示交流,点拨升华(交流过程中教师引导)

第一个小组展示汇报:爬山虎叶子的特点。

1.小组交流汇报爬山虎的叶子是什么样儿的?长大了的叶子有什么特点?你是从哪些词句中知道的?

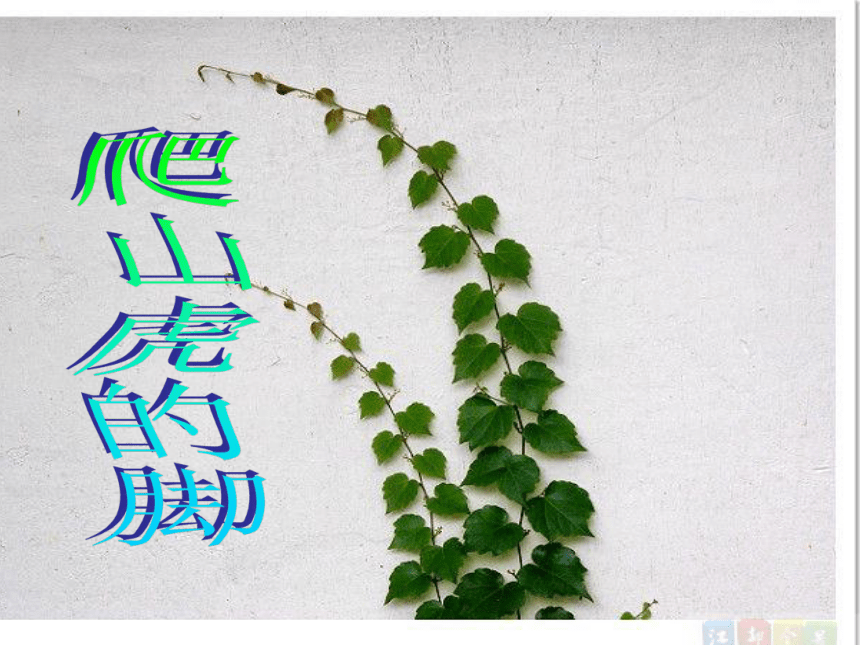

2.教师指导诵读:(出示课件,运用多媒体展示一片绿油油的爬山虎,读出叶子之美。)让学生了解爬山虎叶子颜色的变化:嫩红---嫩绿。

爬山虎的嫩叶,不大引人注意,引人注意的是长大了的叶子。那些叶子(绿得那么新鲜),让人看着(非常舒服),还(一顺儿朝下),(均匀地)铺在墙上,没有(重叠),也不留一点儿(空隙)。一阵风(拂过),一墙的叶子就(漾起波纹),好看得很。

3.配乐诵读:

(这个环节的设计是通过配乐感情朗读,让学生在读中感悟。)

第二个小组展示汇报:(爬山虎的脚)

1.画一画:

让学生理解:爬山虎的脚长在茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝;细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。 (这一过程,不仅可以活跃课堂气氛,而且充分调动了学生学习的积极性,有助于学生对课文的理解,体现了学生自读自悟的过程和以学生为主体的精神。)

以前,我只知道这种植物叫爬山虎,可不知道它怎么能爬。今年,我注意了,原来爬山虎是有脚的。 爬山虎的脚长在茎上。茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,每根细丝像蜗牛的触角。细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。这就是爬山虎的脚。

爬山虎刚长出来的叶子是嫩红的,不几天叶子长大,就变成嫩绿的

2. 找一找:

找出爬山虎怎样爬的句子,圈出写爬山虎怎样爬的动词。

(触、巴、拉、贴)并随机板书

爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。

3.演一演:

将准备好的爬山虎拿出来让学生进行演示,爬山虎的脚先是“触”着墙,并由直变“弯”,把爬山虎的嫩茎“拉”一把,使它紧“贴“在墙上,(引导学生自主演示爬山虎往上爬的过程。通过演示,学生就能非常清楚地了解爬山虎的脚是怎样爬的,本课的重点、难点便在轻松、愉快的氛围中迎刃而解了。)

触着墙

变成小圆片

巴住墙

拉一把

紧贴在墙上

爬山虎是怎样一脚一脚地往上爬的呢?

4. 议一议:

把“一脚一脚”换成“一步一步”行不行?

学生通过讨论明白:爬山虎并不像其它动物那样用脚交替着往上爬,而是长一只脚就巴住墙;再爬,必须再长一只新脚。

(通过自己亲自演示,换词比较,学生不但理解了“一脚一脚”的意思,而且还让学生真正明白了爬山虎究竟是怎样一脚一脚地往上爬的,从而体会到作者用词的准确性和观察的细致。)

集体交流学:触着墙的爬山虎的脚能爬,没触着墙的爬山虎的脚不怎么样呢?

引导学习第五自然段。学完了这段,你知道了什么?(自由说)

(没触着墙的脚萎了,触着墙的牢固,脚与墙有密切关系。)

课文哪一个自然段还说明了这种关系呢?(第一自然段)

作者运用了首尾照应的方法,使文章的结构显得更加完整,把一自然段和第五自然段读一读。(男、女分开读)

爬山虎的脚要是没触着墙,不几天就萎了,后来连痕迹也没有了。触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。不要瞧不起那些灰色的脚,那些脚巴在墙上相当牢固,

五、拓展延伸,强化巩固:

1.学习了这篇课文,你收获了什么?和大家分享一下吧!

2. 请你用“诵”、“书”、“画”、“文”等形式中选用自己最喜欢的一种来表现爬山虎或者是其它的植物。

“诵”指背诵自己最喜欢的语句;“书”指抄写课文中自己喜欢的句子;“画”指创作简笔画并当众展示解说;“文”指把你平时观察到的某种植物最有特点的那部分写下来。

(设计这一程序的目的,是给予学生活动的时空,选择的权利,发展的舞台。让他们有更多思考和探索的机遇,有更多表达情感的平台。)

【说板书设计】

我的板书是这样设计的:抓住重点词语,引导学生加以概括归纳。有利于学生了解课文的叙述顺序,抓住主要内容。

叶 美

茎上长叶柄的反面

脚 枝状

爬山虎的脚 嫩红

爬 触着墙──触巴拉贴(牢固)

没触着墙──( 萎了)

教材分析

《爬山虎的脚》是一篇观察描写植物的精读课文。作者是中国现代著名作家、教育家叶圣陶。主要讲了了爬山虎的叶子、爬山虎脚的形状和特点以及它是怎样用“脚”爬的,来启发学生在平时的学习生活中要留心细致地观察身边的事物。

教学目标:

1.学会本课生字,背诵第2至4自然段。

2.了解爬山虎的脚的特点。

3. 学习作者的观察方法和表达方法,激发学生观察的兴趣。

教学重点:

⑴通过对重点词句的理解,了解爬山虎脚的特点。

⑵了解作者是怎样用生动、准确的语言写出爬山虎叶子和脚的特点的。

教学难点:

爬山虎的脚是怎样一脚一脚向上爬的。

【教学准备】

教学课件、实物爬山虎、水彩笔。

【说教法、学法】

1、说教法:

⑴ 多媒体直观教学法。

⑵ 自主、合作、探究法。

2、说学法:

自读、自悟、合作探究。

《爬山虎的脚》前置自学提纲

一、搜集资料,我很棒:

查阅有关爬山虎的资料,整理下来!

二、基础知识,我能行:

1.本文中我认为容易读错的字:

2.本文中我认为容易写错的字:

3.我能理解的词语:

三、课文理解,我真棒:

1.课文讲了什么内容?

2.你有哪些问题想和大家讨论交流?你是怎么理解的?

3.学了本篇课文你有什么收获?

第二课时教学过程

一、实物直观导入:

(有条件可以出示实物)出示爬山虎:同学们,今天老师给大家看一样东西,看看谁认识?

(利用实物形象直观的视觉刺激,激发学生探求新知识的欲望。)

课前大家都搜集了有关爬山虎的相关资料,下面来和大家分享一下吧!

那今天我们来学习叶圣陶老先生带给我们的文章《爬山虎的脚》(板书)

二、检查预习,整体感知:(采用小组汇报的方式)

1.小组交流,展示生字词的学习

(指导学生读准“漾”(yàng)“柄”(bǐng)“隙”(xì)拂(fú)联系上文理解“舒服”、“均匀”的意思并造句。 )

2.课文讲了哪些内容?(板书:叶子 脚 爬 )

三、小组讨论交流,质疑问难:

1、首先运用边读边想的方法自由读课文,画出自己喜欢的语句和段落,想一想,你读懂了什么?还有什么地方不懂,小组交流各自不懂的问题。

(这一环节的设计主要是使学生通过动口、动脑、动手,理清课文的叙述顺序,抓住课文主要内容。体现本组课文的训练重点,培养学生的自学能力和互帮互学,共同提高的精神。)

2、质疑问难:

学生通过读课文,提出问题,教师归纳:爬山虎的叶子是怎样的?爬山虎的脚是怎样的?爬山虎是怎样向上爬的呢?

(本环节主要是激活学生的思维,变“要我知“为“我要知”。)

四、自主、合作、探究

(一)、学生先自主读文解疑,放手让学生用自己喜欢的方法自学。然后小组研讨,合作探究。

(这一环节的设计是让学生对自己喜爱的语言文字进行欣赏揣摩,激发他们走进课文语言的欲望。)

(二)、展示交流,点拨升华(交流过程中教师引导)

第一个小组展示汇报:爬山虎叶子的特点。

1.小组交流汇报爬山虎的叶子是什么样儿的?长大了的叶子有什么特点?你是从哪些词句中知道的?

2.教师指导诵读:(出示课件,运用多媒体展示一片绿油油的爬山虎,读出叶子之美。)让学生了解爬山虎叶子颜色的变化:嫩红---嫩绿。

爬山虎的嫩叶,不大引人注意,引人注意的是长大了的叶子。那些叶子(绿得那么新鲜),让人看着(非常舒服),还(一顺儿朝下),(均匀地)铺在墙上,没有(重叠),也不留一点儿(空隙)。一阵风(拂过),一墙的叶子就(漾起波纹),好看得很。

3.配乐诵读:

(这个环节的设计是通过配乐感情朗读,让学生在读中感悟。)

第二个小组展示汇报:(爬山虎的脚)

1.画一画:

让学生理解:爬山虎的脚长在茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝;细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。 (这一过程,不仅可以活跃课堂气氛,而且充分调动了学生学习的积极性,有助于学生对课文的理解,体现了学生自读自悟的过程和以学生为主体的精神。)

以前,我只知道这种植物叫爬山虎,可不知道它怎么能爬。今年,我注意了,原来爬山虎是有脚的。 爬山虎的脚长在茎上。茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,每根细丝像蜗牛的触角。细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。这就是爬山虎的脚。

爬山虎刚长出来的叶子是嫩红的,不几天叶子长大,就变成嫩绿的

2. 找一找:

找出爬山虎怎样爬的句子,圈出写爬山虎怎样爬的动词。

(触、巴、拉、贴)并随机板书

爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。

3.演一演:

将准备好的爬山虎拿出来让学生进行演示,爬山虎的脚先是“触”着墙,并由直变“弯”,把爬山虎的嫩茎“拉”一把,使它紧“贴“在墙上,(引导学生自主演示爬山虎往上爬的过程。通过演示,学生就能非常清楚地了解爬山虎的脚是怎样爬的,本课的重点、难点便在轻松、愉快的氛围中迎刃而解了。)

触着墙

变成小圆片

巴住墙

拉一把

紧贴在墙上

爬山虎是怎样一脚一脚地往上爬的呢?

4. 议一议:

把“一脚一脚”换成“一步一步”行不行?

学生通过讨论明白:爬山虎并不像其它动物那样用脚交替着往上爬,而是长一只脚就巴住墙;再爬,必须再长一只新脚。

(通过自己亲自演示,换词比较,学生不但理解了“一脚一脚”的意思,而且还让学生真正明白了爬山虎究竟是怎样一脚一脚地往上爬的,从而体会到作者用词的准确性和观察的细致。)

集体交流学:触着墙的爬山虎的脚能爬,没触着墙的爬山虎的脚不怎么样呢?

引导学习第五自然段。学完了这段,你知道了什么?(自由说)

(没触着墙的脚萎了,触着墙的牢固,脚与墙有密切关系。)

课文哪一个自然段还说明了这种关系呢?(第一自然段)

作者运用了首尾照应的方法,使文章的结构显得更加完整,把一自然段和第五自然段读一读。(男、女分开读)

爬山虎的脚要是没触着墙,不几天就萎了,后来连痕迹也没有了。触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。不要瞧不起那些灰色的脚,那些脚巴在墙上相当牢固,

五、拓展延伸,强化巩固:

1.学习了这篇课文,你收获了什么?和大家分享一下吧!

2. 请你用“诵”、“书”、“画”、“文”等形式中选用自己最喜欢的一种来表现爬山虎或者是其它的植物。

“诵”指背诵自己最喜欢的语句;“书”指抄写课文中自己喜欢的句子;“画”指创作简笔画并当众展示解说;“文”指把你平时观察到的某种植物最有特点的那部分写下来。

(设计这一程序的目的,是给予学生活动的时空,选择的权利,发展的舞台。让他们有更多思考和探索的机遇,有更多表达情感的平台。)

【说板书设计】

我的板书是这样设计的:抓住重点词语,引导学生加以概括归纳。有利于学生了解课文的叙述顺序,抓住主要内容。

叶 美

茎上长叶柄的反面

脚 枝状

爬山虎的脚 嫩红

爬 触着墙──触巴拉贴(牢固)

没触着墙──( 萎了)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 燕子

- 2 古诗两首

- 3 观潮

- 4*鸟的天堂

- 第二单元

- 5 爬山虎的脚

- 6 蜜蜂

- 7 玩出了名堂

- 8*找骆驼

- 第三单元

- 9 太阳是大家的

- 10 一面五星红旗

- 11 卖木雕的少年

- 12 *中国国际救援队,真棒!

- 第四单元

- 13 猫

- 14 松鼠

- 15 白鹅

- 16* 白公鹅

- 第五单元

- 17 太阳

- 18 月球之谜

- 19 我家跨上了“信息高速路”

- 20* 飞向蓝天的恐龙

- 第六单元

- 21 长城

- 22 颐和园

- 23 九寨沟

- 24* 秦兵马俑

- 第七单元

- 25 古诗两首

- 26 搭石

- 27 跨越海峡的生命桥

- 28* 卡罗纳

- 第八单元

- 29 女娲补天

- 30 扁鹊治病

- 31 普罗米修斯

- 32* 夸父追日

- 选读课文

- 火烧云

- 蟋蟀的住宅

- 手术台就是阵地

- 麻雀

- 电脑住宅

- 迷人的张家界

- 给予是快乐的

- 除三害