第五章 原子与原子核 单元达标(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 第五章 原子与原子核 单元达标(Word解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 451.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-01 12:58:09 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年粤教版(2019)选择性必修第三册

第五章

原子与原子核

单元达标(解析版)

第I卷(选择题)

一、选择题(共48分)

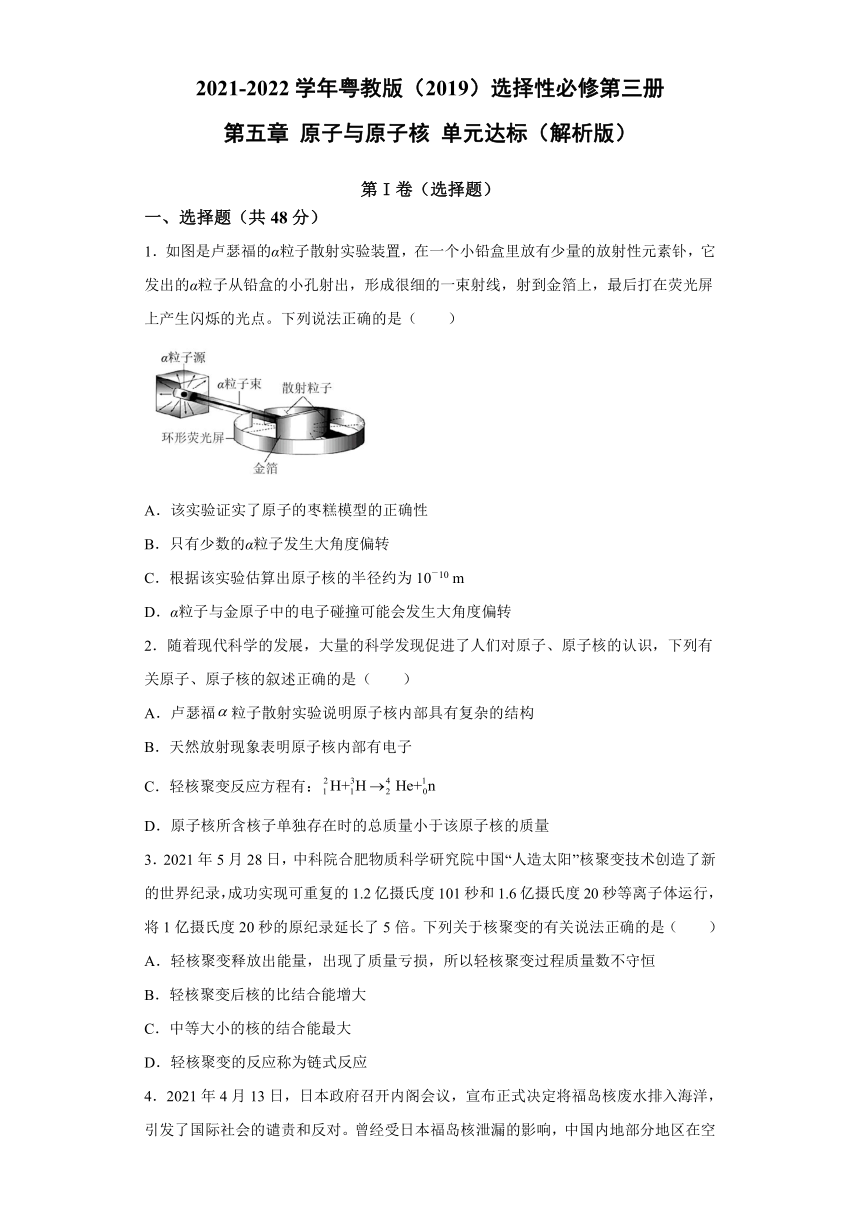

1.如图是卢瑟福的α粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的α粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是( )

A.该实验证实了原子的枣糕模型的正确性

B.只有少数的α粒子发生大角度偏转

C.根据该实验估算出原子核的半径约为10-10

m

D.α粒子与金原子中的电子碰撞可能会发生大角度偏转

2.随着现代科学的发展,大量的科学发现促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是( )

A.卢瑟福粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构

B.天然放射现象表明原子核内部有电子

C.轻核聚变反应方程有:

D.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量

3.2021年5月28日,中科院合肥物质科学研究院中国“人造太阳”核聚变技术创造了新的世界纪录,成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行,将1亿摄氏度20秒的原纪录延长了5倍。下列关于核聚变的有关说法正确的是( )

A.轻核聚变释放出能量,出现了质量亏损,所以轻核聚变过程质量数不守恒

B.轻核聚变后核的比结合能增大

C.中等大小的核的结合能最大

D.轻核聚变的反应称为链式反应

4.2021年4月13日,日本政府召开内阁会议,宣布正式决定将福岛核废水排入海洋,引发了国际社会的谴责和反对。曾经受日本福岛核泄漏的影响,中国内地部分地区在空气中相继检测出极微量人工核素碘131、铯137等。已知碘131(即)的半衰期为8天,则下列有关福岛核泄露问题的说法正确的是( )

A.核反应堆发生的是轻核聚变反应

B.20个放射性核素碘131(即),经过8天后,未衰变的个数不一定是10个

C.4月份以后,随着气温升高、风力增强,碘131(即)的半衰期会逐渐减小

D.碘131(即)衰变放出的γ射线是碘原子外层电子受激发产生的

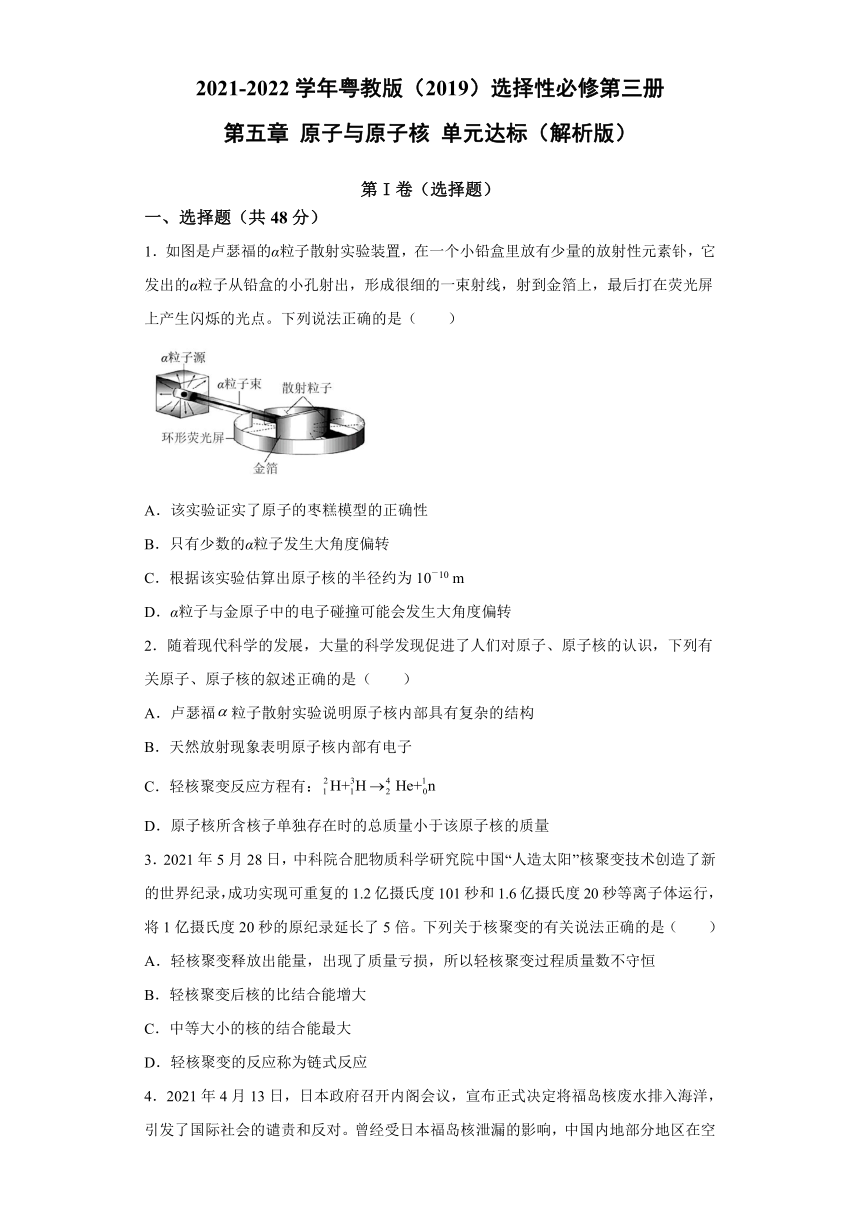

5.如图所示,静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,则下列说法不正确的是( )

A.粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反

B.原来放射性元素的原子核电荷数为90

C.其中粒子的轨迹是半径为R1圆轨道

D.粒子和反冲粒子的速度之比为1:88

6.以下说法正确的是( )

A.放射性元素的半衰期跟温度压强等外部条件无关,但与原子所处化学状态有关

B.某种频率的紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,若增大该种紫外线照射的强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能并不改变

C.根据玻尔的原子理论,氢原子由能量较高的定态跃迁到能量较低的定态时,会辐射一定频率的光子,同时核外电子的动能变小

D.用一光电管进行光电效应实验时,当用某一频率的光入射,有光电流产生,若保持入射光的强度不变,增大光电管两端电压则光电流必将变大

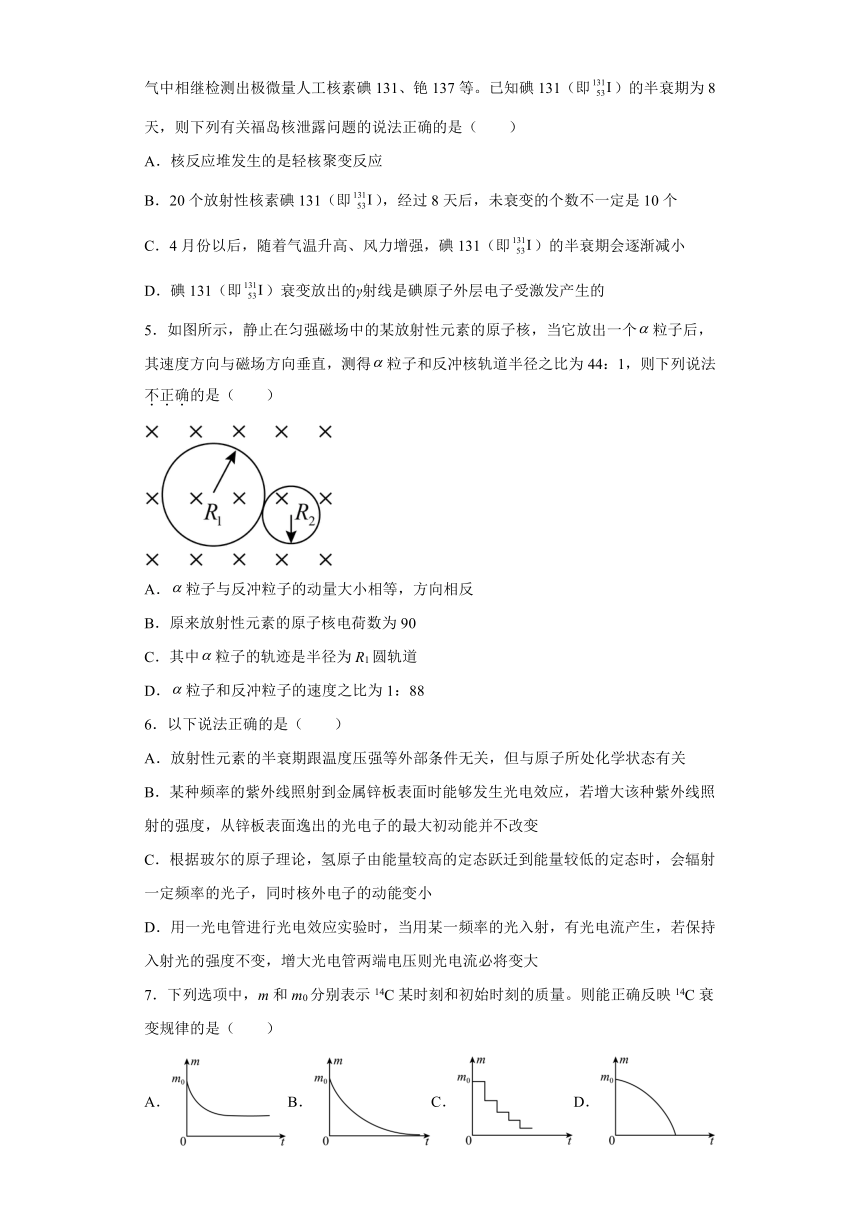

7.下列选项中,m和m0分别表示14C某时刻和初始时刻的质量。则能正确反映14C衰变规律的是( )

A.B.C.D.

8.下列说法正确的是

A.铀经过,衰变形成稳定的铅,在这一变化过程中,共有6个中子转变为质子

B.一个氢原子从的激发态跃迁到基态时,能辐射3个光子

C.结合能越大的原子核,核子结合得越牢固,原子核越稳定

D.某入射光照射到金属锌版表面时发生光电效应,当增大入射光频率时,光电子最大初动能也随之增大

9.下列说法正确的是( )

A.大量氢原子从n=4激发态跃迁到基态最多能发出6种不同频率的光

B.核反应堆中,镉棒是用来吸收中子,其作用是控制反应速度

C.根据玻尔理论可知,电子可以绕原子核沿任意轨道做匀速圆周运动

D.的半衰期是24天,32个核经过72天后一定剩下4个核

10.一个质子和一个中子结合成氘核,同时放出γ光子,核反应方程是

,以下说法中正确的是( )

A.反应后氘核的质量一定小于反应前质子和中子的质量之和

B.反应前后的质量数不变,因而质量不变

C.反应前后质量数不变,但会出现质量亏损

D.γ光子的能量为Δmc2,Δm为反应中的质量亏损,c为光在真空中的速度

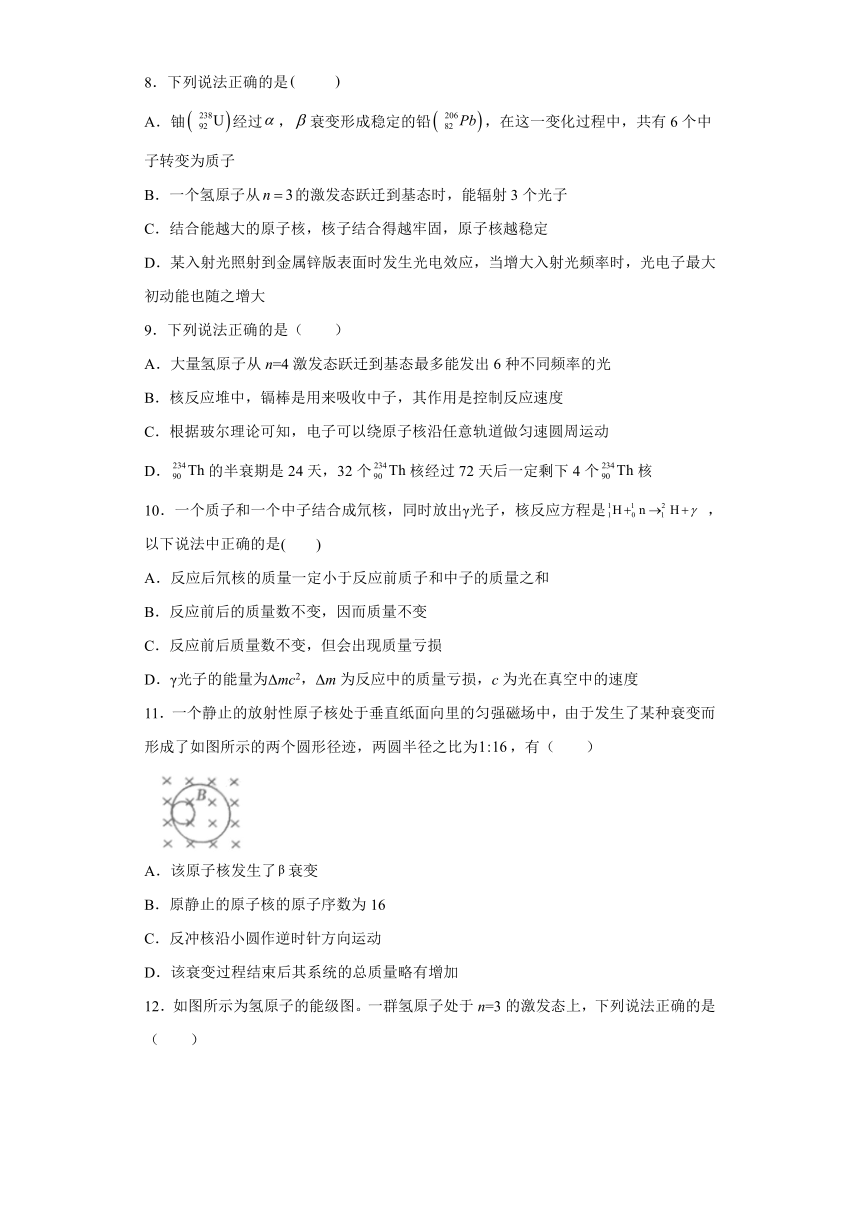

11.一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为,有( )

A.该原子核发生了衰变

B.原静止的原子核的原子序数为16

C.反冲核沿小圆作逆时针方向运动

D.该衰变过程结束后其系统的总质量略有增加

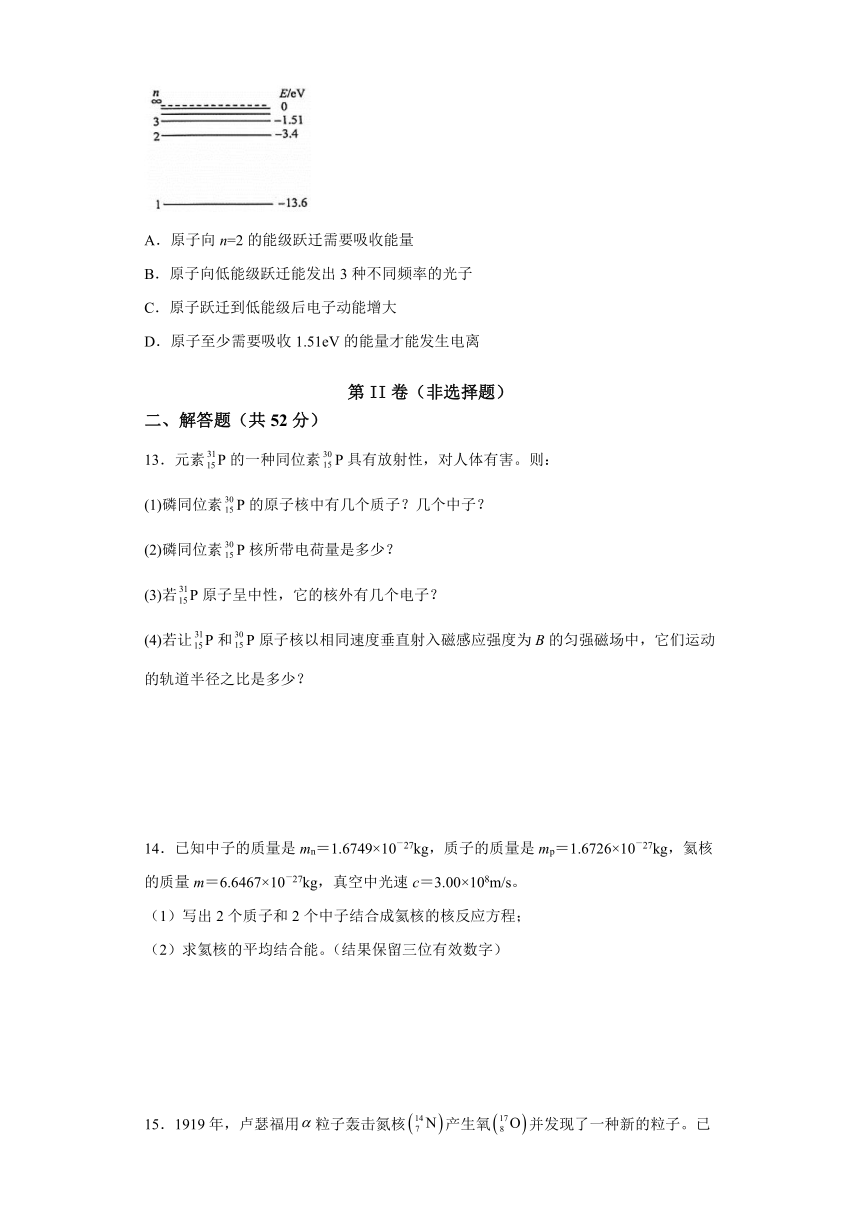

12.如图所示为氢原子的能级图。一群氢原子处于n=3的激发态上,下列说法正确的是( )

A.原子向n=2的能级跃迁需要吸收能量

B.原子向低能级跃迁能发出3种不同频率的光子

C.原子跃迁到低能级后电子动能增大

D.原子至少需要吸收1.51eV的能量才能发生电离

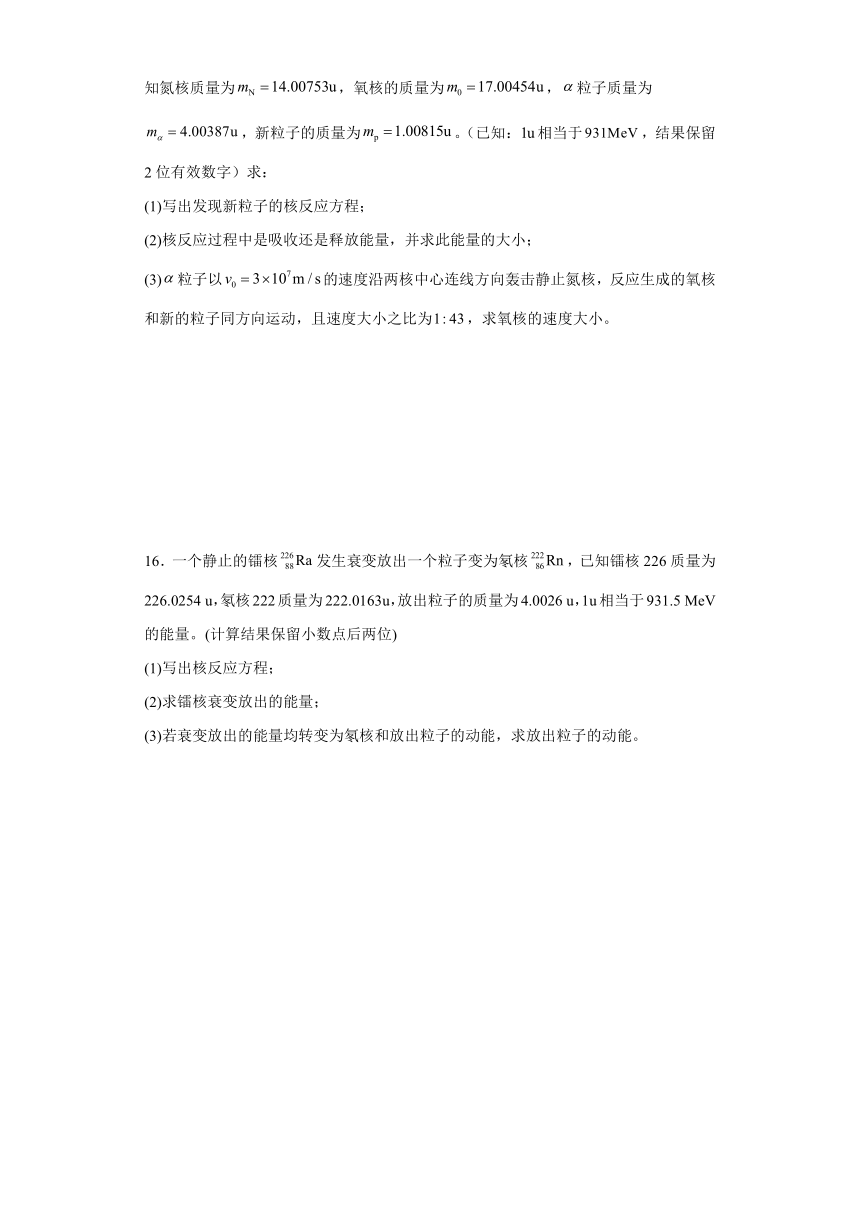

第II卷(非选择题)

二、解答题(共52分)

13.元素P的一种同位素P具有放射性,对人体有害。则:

(1)磷同位素P的原子核中有几个质子?几个中子?

(2)磷同位素P核所带电荷量是多少?

(3)若P原子呈中性,它的核外有几个电子?

(4)若让P和P原子核以相同速度垂直射入磁感应强度为B的匀强磁场中,它们运动的轨道半径之比是多少?

14.已知中子的质量是mn=1.6749×10-27kg,质子的质量是mp=1.6726×10-27kg,氦核的质量m=6.6467×10-27kg,真空中光速c=3.00×108m/s。

(1)写出2个质子和2个中子结合成氦核的核反应方程;

(2)求氦核的平均结合能。(结果保留三位有效数字)

15.1919年,卢瑟福用粒子轰击氮核产生氧并发现了一种新的粒子。已知氮核质量为,氧核的质量为,粒子质量为,新粒子的质量为。(已知:相当于,结果保留2位有效数字)求:

(1)写出发现新粒子的核反应方程;

(2)核反应过程中是吸收还是释放能量,并求此能量的大小;

(3)粒子以的速度沿两核中心连线方向轰击静止氮核,反应生成的氧核和新的粒子同方向运动,且速度大小之比为,求氧核的速度大小。

16.一个静止的镭核发生衰变放出一个粒子变为氡核,已知镭核226质量为226.0254

u,氡核222质量为222.0163u,放出粒子的质量为4.0026

u,1u相当于931.5

MeV的能量。(计算结果保留小数点后两位)

(1)写出核反应方程;

(2)求镭核衰变放出的能量;

(3)若衰变放出的能量均转变为氡核和放出粒子的动能,求放出粒子的动能。

参考答案

1.B

【详解】

AB.α粒子散射实验的内容是:绝大多数α粒子几乎不发生偏转;少数α粒子发生了较大的角度偏转;极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),粒子散射实验现象卢瑟福提出了原子核式结构模型的假设,从而否定了汤姆孙原子模型的正确性,故A错误B正确;

C.通过α粒子散射实验估算出原子核半径数量级约为10-15m,故C错误;

D.发生α粒子偏转现象,主要是由于α粒子和金原子的原子核发生碰撞的结果,与电子碰撞时不会发生大角度的偏转,故D错误。

故选B。

2.C

【详解】

A.卢瑟福粒子散射实验得出了原子的核式结构理论,放射性现象的发现说明原子核内部具有复杂的结构,选项A错误;

B.天然放射现象表明原子核有复杂的结构,并不能说明原子核内部有电子,选项B错误;

C.轻核聚变反应方程有

选项C正确;

D.原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量,因为核子结合成原子核时有质量亏损,D错误;

故选C。

3.B

【详解】

A.核反应都遵循质量数守恒和电荷数守恒,与是否发生质量亏损无关,A错误

B.中等大小的核的比结合能最大,轻核聚变后是向中等核变化,所以核的比结合能增大,B正确

C.中等大小的核的比结合能最大,结合能不是最大,原子核的结合能还与核子数有关,核子数越多,结合能越大,C错误

D.轻核裂变时能发生链式反应,轻核聚变不能发生链式反应,D错误

故选B。

4.B

【详解】

A.核反应堆发生的是重核裂变反应,A错误;

B.因半衰期是大量原子核的统计意义,对少量原子核不适应,故20个放射性核素碘131(即

),经过8天后,未衰变的个数不一定是10个,B正确;

C.半衰期与外部因素无关,C错误;

D.碘131(即

)衰变放出的γ射线是原子核受激产生的,D错误;

故选B。

5.D

【详解】

A.微粒之间相互作用的过程中遵守动量守恒定律,由于初始总动量为零,则末动量也为零,即粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反,故A正确,不符合题意;

BC.由于释放的粒子和反冲核均在垂直于磁场的平面内,且在洛伦兹力作用下做圆周运动,则有

解得

若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对粒子

对反冲核

由于

::1

解得

即其中粒子的轨迹是半径为R1圆轨道,原来放射性元素的原子核电荷数为90,选项BC正确,不符合题意;

D.粒子的动量为

p=mv

由于两粒子动量p大小相等,则它们的速度大小与质量成反比,由于不知道两粒子间的质量关系,则无法确定两粒子的速度关系,故D错误,符合题意。

故选D。

6.B

【详解】

A.放射性元素的半衰期由原子核本身决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关,A错误;

B.据光电效应方程知,光电子的最大初动能

与入射光的频率有关,与光的强度无关,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能是不变的,B正确;

C.能级跃迁时,由于高能级轨道半径较大,速度较小,电势能较大,故氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小,C错误;

D.保持入射光的强度不变,随着所加正向电压的增大,光电流增大并趋于饱和值;如果所加的是反向电压,且不断增大,光电流反而会减小,D错误。

故选B。

7.B

【详解】

设衰变周期为,那么任意时刻14C的质量

可见,随着t的增长物体的质量越来越小,且变化越来越慢。

故选B。

8.AD

【详解】

A.根据一次α衰变,质量数减小4,质子数减小2,而一次β衰变,质量数不变,质子数增加,因此铀核()衰变为铅核()的过程中,质量数减少32,而质子数减少10,因此要经过8次α衰变,导致质子数减少16,由于质子数只减少10,所以只有发生6次β衰变,因此共有6个中子转变为质子,A正确;

B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时跃迁时,最多能辐射2种光子,B错误;

C.平均结合能表示原子核的稳定程度,在原子核中,平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,C错误;

D.依据光电效应方程,当增大入射光频率时,光电子最大初动能也随之增大,D正确。

故选AD。

9.AB

【详解】

A.大量氢原子从n=4激发态跃迁到基态最多能发出种不同频率的光。A正确;

B.核反应堆中,镉棒是用来吸收中子,其作用是控制反应速度。B正确;

C.根据玻尔理论可知,电子可以绕原子核沿一些不连续的轨道做匀速圆周运动。C错误;

D.半衰期是个统计概念,研究的是大量的原子核,不能用来判断少数几个原子核的变化。D错误。

故选AB。

10.ACD

【详解】

核反应中质量数与电荷数及能量均守恒,由于反应中要释放核能,会出现质量亏损,反应中氘核的质量一定小于反应前质子和中子的质量之和,所以质量不守恒,但质量数不变,且能量守恒,能量会以光子的形式向外释放,根据质能方程可知,γ光子的能量为Δmc2,故ACD正确,B错误。

故选ACD。

11.AC

【详解】

A.由图示可知,原子核衰变后放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相同,而两者速度方向相反,则知两者的电性相反,新核带正电,则放出的必定是β粒子,发生了β衰变,故A正确;

BC.根据动量守恒定律得知,放出的β粒子与新核的动量大小相等,由

得半径与电荷量成反比,两圆半径之比为1:16,由于新核的电荷量较大,则小圆是新核的轨迹。由半径之比得到新核的电荷量为16e,原子序数为16,则原来静止的原子核的原子序数为15,由于新核的电荷量较大,则小圆是新核的轨迹,衰变后新核所受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则判断得知,其速度方向向下,沿小圆作逆时针方向运动,故B错误,C正确;

D.原子核衰变过程会放出能量,质量略有亏损,该衰变过程结束后其系统的总质量略有减少,故D错误。

故选AC。

12.BCD

【详解】

A.原子从n=3向n=2的能级跃迁时,要释放能量。A错误;

B.一群氢原子从n=3向低能级跃迁时,能发出种光子。B正确;

C.原子跃迁到低能级后,根据玻尔假设,能级越低,电子动能越大。C正确;

D.由图可知,n=3的能级为-1.51eV,所以至少需要吸收1.51eV的能量才能发生电离。D正确。

故选BCD。

13.(1)15,15;(2)2.40×10-18

C;(3)15;(4)

【详解】

(1)P核中的质子数等于其原子序数,故质子数为15,中子数N等于原子核的质量数A与质子数(核电荷数Z)之差,即

N=A-Z=30-15=15

(2)P核所带电荷量

Q=Ze=15×1.60×10-19

C=2.40×10-18

C

(3)因磷P原子呈中性,故核外电子数等于核电荷数,则核外电子数为15。

(4)带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力为洛伦兹力,故有

qvB=m

r=

因为两种同位素具有相同的核电荷数,但质量数不同,而原子核的质量之比与原子核的质量数之比相等,故

==

14.(1)2H+2n→;(2)1.09×10-12J

【详解】

(1)核反应方程为:

(2)该反应过程中的质量亏损为

Δm=2mn+2mp-m=0.0483×10-27kg

该反应释放的核能

ΔE=Δmc2=0.0483×10-27×9×1016J=4.347×10-12J

氦核的平均结合能为

15.(1);(2)吸收,;(3)

【详解】

(1)发现新粒子的核反应方程式为

(2)核反应中质量亏损量

故这一核反应过程中是吸收能量,吸收的能量为。

(3)由动量守恒得

解得

16.(1)

;(2)6.055MeV;(3)5.95MeV

【详解】

(1)由质量数与核电荷数守恒可知,该反应方程中放射出一个粒子,核衰变反应方程为

(2)该核衰变反应中质量亏损为

根据爱因斯坦质能方程得,释放出的核能

(3)衰变的过程中动量守恒,若衰变放出的能量均转变为氡核和放出的粒子的动能,规定粒子运动的方向为正方向,则

联立解得

第五章

原子与原子核

单元达标(解析版)

第I卷(选择题)

一、选择题(共48分)

1.如图是卢瑟福的α粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的α粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是( )

A.该实验证实了原子的枣糕模型的正确性

B.只有少数的α粒子发生大角度偏转

C.根据该实验估算出原子核的半径约为10-10

m

D.α粒子与金原子中的电子碰撞可能会发生大角度偏转

2.随着现代科学的发展,大量的科学发现促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是( )

A.卢瑟福粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构

B.天然放射现象表明原子核内部有电子

C.轻核聚变反应方程有:

D.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量

3.2021年5月28日,中科院合肥物质科学研究院中国“人造太阳”核聚变技术创造了新的世界纪录,成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行,将1亿摄氏度20秒的原纪录延长了5倍。下列关于核聚变的有关说法正确的是( )

A.轻核聚变释放出能量,出现了质量亏损,所以轻核聚变过程质量数不守恒

B.轻核聚变后核的比结合能增大

C.中等大小的核的结合能最大

D.轻核聚变的反应称为链式反应

4.2021年4月13日,日本政府召开内阁会议,宣布正式决定将福岛核废水排入海洋,引发了国际社会的谴责和反对。曾经受日本福岛核泄漏的影响,中国内地部分地区在空气中相继检测出极微量人工核素碘131、铯137等。已知碘131(即)的半衰期为8天,则下列有关福岛核泄露问题的说法正确的是( )

A.核反应堆发生的是轻核聚变反应

B.20个放射性核素碘131(即),经过8天后,未衰变的个数不一定是10个

C.4月份以后,随着气温升高、风力增强,碘131(即)的半衰期会逐渐减小

D.碘131(即)衰变放出的γ射线是碘原子外层电子受激发产生的

5.如图所示,静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,则下列说法不正确的是( )

A.粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反

B.原来放射性元素的原子核电荷数为90

C.其中粒子的轨迹是半径为R1圆轨道

D.粒子和反冲粒子的速度之比为1:88

6.以下说法正确的是( )

A.放射性元素的半衰期跟温度压强等外部条件无关,但与原子所处化学状态有关

B.某种频率的紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,若增大该种紫外线照射的强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能并不改变

C.根据玻尔的原子理论,氢原子由能量较高的定态跃迁到能量较低的定态时,会辐射一定频率的光子,同时核外电子的动能变小

D.用一光电管进行光电效应实验时,当用某一频率的光入射,有光电流产生,若保持入射光的强度不变,增大光电管两端电压则光电流必将变大

7.下列选项中,m和m0分别表示14C某时刻和初始时刻的质量。则能正确反映14C衰变规律的是( )

A.B.C.D.

8.下列说法正确的是

A.铀经过,衰变形成稳定的铅,在这一变化过程中,共有6个中子转变为质子

B.一个氢原子从的激发态跃迁到基态时,能辐射3个光子

C.结合能越大的原子核,核子结合得越牢固,原子核越稳定

D.某入射光照射到金属锌版表面时发生光电效应,当增大入射光频率时,光电子最大初动能也随之增大

9.下列说法正确的是( )

A.大量氢原子从n=4激发态跃迁到基态最多能发出6种不同频率的光

B.核反应堆中,镉棒是用来吸收中子,其作用是控制反应速度

C.根据玻尔理论可知,电子可以绕原子核沿任意轨道做匀速圆周运动

D.的半衰期是24天,32个核经过72天后一定剩下4个核

10.一个质子和一个中子结合成氘核,同时放出γ光子,核反应方程是

,以下说法中正确的是( )

A.反应后氘核的质量一定小于反应前质子和中子的质量之和

B.反应前后的质量数不变,因而质量不变

C.反应前后质量数不变,但会出现质量亏损

D.γ光子的能量为Δmc2,Δm为反应中的质量亏损,c为光在真空中的速度

11.一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为,有( )

A.该原子核发生了衰变

B.原静止的原子核的原子序数为16

C.反冲核沿小圆作逆时针方向运动

D.该衰变过程结束后其系统的总质量略有增加

12.如图所示为氢原子的能级图。一群氢原子处于n=3的激发态上,下列说法正确的是( )

A.原子向n=2的能级跃迁需要吸收能量

B.原子向低能级跃迁能发出3种不同频率的光子

C.原子跃迁到低能级后电子动能增大

D.原子至少需要吸收1.51eV的能量才能发生电离

第II卷(非选择题)

二、解答题(共52分)

13.元素P的一种同位素P具有放射性,对人体有害。则:

(1)磷同位素P的原子核中有几个质子?几个中子?

(2)磷同位素P核所带电荷量是多少?

(3)若P原子呈中性,它的核外有几个电子?

(4)若让P和P原子核以相同速度垂直射入磁感应强度为B的匀强磁场中,它们运动的轨道半径之比是多少?

14.已知中子的质量是mn=1.6749×10-27kg,质子的质量是mp=1.6726×10-27kg,氦核的质量m=6.6467×10-27kg,真空中光速c=3.00×108m/s。

(1)写出2个质子和2个中子结合成氦核的核反应方程;

(2)求氦核的平均结合能。(结果保留三位有效数字)

15.1919年,卢瑟福用粒子轰击氮核产生氧并发现了一种新的粒子。已知氮核质量为,氧核的质量为,粒子质量为,新粒子的质量为。(已知:相当于,结果保留2位有效数字)求:

(1)写出发现新粒子的核反应方程;

(2)核反应过程中是吸收还是释放能量,并求此能量的大小;

(3)粒子以的速度沿两核中心连线方向轰击静止氮核,反应生成的氧核和新的粒子同方向运动,且速度大小之比为,求氧核的速度大小。

16.一个静止的镭核发生衰变放出一个粒子变为氡核,已知镭核226质量为226.0254

u,氡核222质量为222.0163u,放出粒子的质量为4.0026

u,1u相当于931.5

MeV的能量。(计算结果保留小数点后两位)

(1)写出核反应方程;

(2)求镭核衰变放出的能量;

(3)若衰变放出的能量均转变为氡核和放出粒子的动能,求放出粒子的动能。

参考答案

1.B

【详解】

AB.α粒子散射实验的内容是:绝大多数α粒子几乎不发生偏转;少数α粒子发生了较大的角度偏转;极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),粒子散射实验现象卢瑟福提出了原子核式结构模型的假设,从而否定了汤姆孙原子模型的正确性,故A错误B正确;

C.通过α粒子散射实验估算出原子核半径数量级约为10-15m,故C错误;

D.发生α粒子偏转现象,主要是由于α粒子和金原子的原子核发生碰撞的结果,与电子碰撞时不会发生大角度的偏转,故D错误。

故选B。

2.C

【详解】

A.卢瑟福粒子散射实验得出了原子的核式结构理论,放射性现象的发现说明原子核内部具有复杂的结构,选项A错误;

B.天然放射现象表明原子核有复杂的结构,并不能说明原子核内部有电子,选项B错误;

C.轻核聚变反应方程有

选项C正确;

D.原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量,因为核子结合成原子核时有质量亏损,D错误;

故选C。

3.B

【详解】

A.核反应都遵循质量数守恒和电荷数守恒,与是否发生质量亏损无关,A错误

B.中等大小的核的比结合能最大,轻核聚变后是向中等核变化,所以核的比结合能增大,B正确

C.中等大小的核的比结合能最大,结合能不是最大,原子核的结合能还与核子数有关,核子数越多,结合能越大,C错误

D.轻核裂变时能发生链式反应,轻核聚变不能发生链式反应,D错误

故选B。

4.B

【详解】

A.核反应堆发生的是重核裂变反应,A错误;

B.因半衰期是大量原子核的统计意义,对少量原子核不适应,故20个放射性核素碘131(即

),经过8天后,未衰变的个数不一定是10个,B正确;

C.半衰期与外部因素无关,C错误;

D.碘131(即

)衰变放出的γ射线是原子核受激产生的,D错误;

故选B。

5.D

【详解】

A.微粒之间相互作用的过程中遵守动量守恒定律,由于初始总动量为零,则末动量也为零,即粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反,故A正确,不符合题意;

BC.由于释放的粒子和反冲核均在垂直于磁场的平面内,且在洛伦兹力作用下做圆周运动,则有

解得

若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对粒子

对反冲核

由于

::1

解得

即其中粒子的轨迹是半径为R1圆轨道,原来放射性元素的原子核电荷数为90,选项BC正确,不符合题意;

D.粒子的动量为

p=mv

由于两粒子动量p大小相等,则它们的速度大小与质量成反比,由于不知道两粒子间的质量关系,则无法确定两粒子的速度关系,故D错误,符合题意。

故选D。

6.B

【详解】

A.放射性元素的半衰期由原子核本身决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关,A错误;

B.据光电效应方程知,光电子的最大初动能

与入射光的频率有关,与光的强度无关,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能是不变的,B正确;

C.能级跃迁时,由于高能级轨道半径较大,速度较小,电势能较大,故氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小,C错误;

D.保持入射光的强度不变,随着所加正向电压的增大,光电流增大并趋于饱和值;如果所加的是反向电压,且不断增大,光电流反而会减小,D错误。

故选B。

7.B

【详解】

设衰变周期为,那么任意时刻14C的质量

可见,随着t的增长物体的质量越来越小,且变化越来越慢。

故选B。

8.AD

【详解】

A.根据一次α衰变,质量数减小4,质子数减小2,而一次β衰变,质量数不变,质子数增加,因此铀核()衰变为铅核()的过程中,质量数减少32,而质子数减少10,因此要经过8次α衰变,导致质子数减少16,由于质子数只减少10,所以只有发生6次β衰变,因此共有6个中子转变为质子,A正确;

B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时跃迁时,最多能辐射2种光子,B错误;

C.平均结合能表示原子核的稳定程度,在原子核中,平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,C错误;

D.依据光电效应方程,当增大入射光频率时,光电子最大初动能也随之增大,D正确。

故选AD。

9.AB

【详解】

A.大量氢原子从n=4激发态跃迁到基态最多能发出种不同频率的光。A正确;

B.核反应堆中,镉棒是用来吸收中子,其作用是控制反应速度。B正确;

C.根据玻尔理论可知,电子可以绕原子核沿一些不连续的轨道做匀速圆周运动。C错误;

D.半衰期是个统计概念,研究的是大量的原子核,不能用来判断少数几个原子核的变化。D错误。

故选AB。

10.ACD

【详解】

核反应中质量数与电荷数及能量均守恒,由于反应中要释放核能,会出现质量亏损,反应中氘核的质量一定小于反应前质子和中子的质量之和,所以质量不守恒,但质量数不变,且能量守恒,能量会以光子的形式向外释放,根据质能方程可知,γ光子的能量为Δmc2,故ACD正确,B错误。

故选ACD。

11.AC

【详解】

A.由图示可知,原子核衰变后放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相同,而两者速度方向相反,则知两者的电性相反,新核带正电,则放出的必定是β粒子,发生了β衰变,故A正确;

BC.根据动量守恒定律得知,放出的β粒子与新核的动量大小相等,由

得半径与电荷量成反比,两圆半径之比为1:16,由于新核的电荷量较大,则小圆是新核的轨迹。由半径之比得到新核的电荷量为16e,原子序数为16,则原来静止的原子核的原子序数为15,由于新核的电荷量较大,则小圆是新核的轨迹,衰变后新核所受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则判断得知,其速度方向向下,沿小圆作逆时针方向运动,故B错误,C正确;

D.原子核衰变过程会放出能量,质量略有亏损,该衰变过程结束后其系统的总质量略有减少,故D错误。

故选AC。

12.BCD

【详解】

A.原子从n=3向n=2的能级跃迁时,要释放能量。A错误;

B.一群氢原子从n=3向低能级跃迁时,能发出种光子。B正确;

C.原子跃迁到低能级后,根据玻尔假设,能级越低,电子动能越大。C正确;

D.由图可知,n=3的能级为-1.51eV,所以至少需要吸收1.51eV的能量才能发生电离。D正确。

故选BCD。

13.(1)15,15;(2)2.40×10-18

C;(3)15;(4)

【详解】

(1)P核中的质子数等于其原子序数,故质子数为15,中子数N等于原子核的质量数A与质子数(核电荷数Z)之差,即

N=A-Z=30-15=15

(2)P核所带电荷量

Q=Ze=15×1.60×10-19

C=2.40×10-18

C

(3)因磷P原子呈中性,故核外电子数等于核电荷数,则核外电子数为15。

(4)带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力为洛伦兹力,故有

qvB=m

r=

因为两种同位素具有相同的核电荷数,但质量数不同,而原子核的质量之比与原子核的质量数之比相等,故

==

14.(1)2H+2n→;(2)1.09×10-12J

【详解】

(1)核反应方程为:

(2)该反应过程中的质量亏损为

Δm=2mn+2mp-m=0.0483×10-27kg

该反应释放的核能

ΔE=Δmc2=0.0483×10-27×9×1016J=4.347×10-12J

氦核的平均结合能为

15.(1);(2)吸收,;(3)

【详解】

(1)发现新粒子的核反应方程式为

(2)核反应中质量亏损量

故这一核反应过程中是吸收能量,吸收的能量为。

(3)由动量守恒得

解得

16.(1)

;(2)6.055MeV;(3)5.95MeV

【详解】

(1)由质量数与核电荷数守恒可知,该反应方程中放射出一个粒子,核衰变反应方程为

(2)该核衰变反应中质量亏损为

根据爱因斯坦质能方程得,释放出的核能

(3)衰变的过程中动量守恒,若衰变放出的能量均转变为氡核和放出的粒子的动能,规定粒子运动的方向为正方向,则

联立解得

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 第一节 物质是由大量分子组成的

- 第二节 分子热运动与分子力

- 第三节 气体分子运动的统计规律

- 第二章 气体、液体和固态

- 第一节 气体实验定律(Ⅰ)

- 第二节 气体实验定律(Ⅱ)

- 第三节 气体实验定律的微观解释

- 第四节 液体的表面张力

- 第五节 晶体

- 第六节 新材料

- 第三章 热力学定律

- 第一节 热力学第一定律

- 第二节 能量守恒定律及其应用

- 第三节 热力学第二定律

- 第四章 波粒二象性

- 第一节 光电效应

- 第二节 光电效应方程及其意义

- 第三节 光的波粒二象性

- 第四节 德布罗意波

- 第五节 不确定性关系

- 第五章 原子与原子核

- 第一节 原子的结构

- 第二节 放射性元素的衰变

- 第三节 核力与核反应方程

- 第四节 放射性同位素

- 第五节 裂变和聚变