第一单元《蜀相》课件(34张PPT) 020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》

文档属性

| 名称 | 第一单元《蜀相》课件(34张PPT) 020—2021学年人教版高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-01 15:19:13 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻yáo神卦,水面偏能用火攻。

诸葛亮

公元二二一年,刘备在成都称帝,国号蜀,任命诸葛亮为丞相,诗题《蜀相》,写的就是诸葛亮。。

诸葛亮是三国时期著名的政治家和军事家。他曾经为刘备制定了一系列统一天下的方针、策略,辅佐刘备振兴汉室,建立了蜀汉政权,形成了与曹魏、孙吴三足鼎立的局面。刘备去世后,诸葛亮又辅佐他的儿子刘禅,多次出师北伐中原,因身心交瘁,积劳成疾,最后死于军中,实现了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的铿锵誓言,赢得了后世人们的景仰和推崇。

蜀

相

杜

甫

学习目标:

1.了解杜甫及其作品,了解诗中有关蜀相的典故

2.掌握怀古诗借古喻今、借古讽今或借古人以自况的手法

3.体会对“蜀相”诸葛亮的仰慕和惋惜之情,感受杜甫忧国忧民的现实主义精神

知人论世

杜甫,我国古代伟大的

诗人。

他坚信:“会当凌绝顶,

”

他饱经忧患,感受到贫富对立,民不聊生:

“朱门酒肉臭,

。”

他心怀天下:

“安得广厦千万间,

”

现实主义

一览众山小。

路有冻死骨

大庇天下寒士俱欢颜。

他的诗真实的反映了广阔的社会生活,

如“三吏”“三别”,他的诗被誉为“

”。

他的诗风

。

他创作成就辉煌:“李杜文章在,

。”

他被誉为“

”。

光焰万丈长

诗圣

诗史

沉郁顿挫

写作背景

杜甫早年曾有“致君尧舜上,再使风俗淳”的抱负,自比为舜的辅助大臣稷jì和契xiè。安史之乱的第三年他去投奔肃宗,不久就被放还,从此郁郁不得志。此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样忧国忧民的文人。诗人目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门。因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮无限仰慕,备加敬重。因此,他入蜀后便怀着崇敬的心情去瞻仰武侯祠,借此抒发自己的怀抱。

蜀

相

杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

1.这首诗写诗人在诸葛祠吊古,但题为“蜀相”而非“诸葛祠”,有何深意?

标题

说明写祠是为了写人,不为记游,而为怀古,为了追思、仰慕、钦敬诸葛亮。

蜀

相

杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。

碧草照映台阶呈现自然的春色,树上的黄鹂隔枝空对婉啭鸣唱。

定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

可惜出师伐魏未捷而病亡军中,长使历代英雄们对此涕泪满裳!

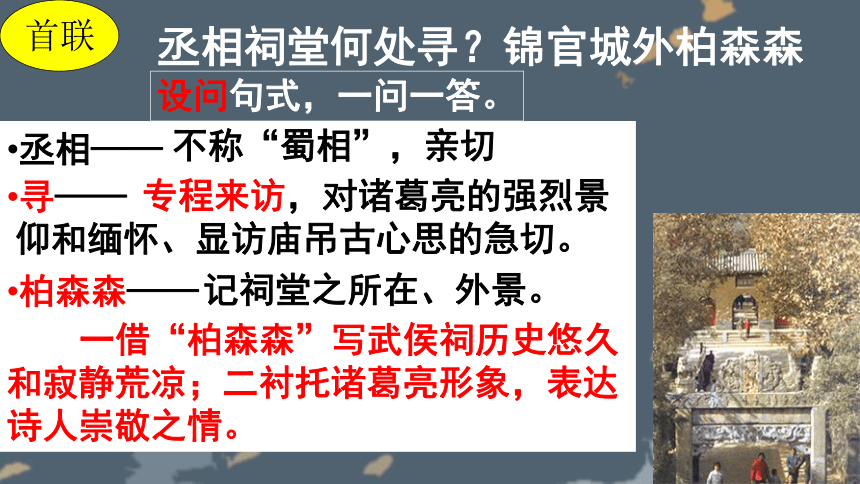

丞相——

寻——

柏森森——

专程来访,对诸葛亮的强烈景仰和缅怀、显访庙吊古心思的急切。

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森

首联

设问句式,一问一答。

不称“蜀相”,亲切

记祠堂之所在、外景。

一借“柏森森”写武侯祠历史悠久和寂静荒凉;二衬托诸葛亮形象,表达诗人崇敬之情。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

颔联

这两句话的诗眼是哪两个字?

1.解释字

2.解释句。将关键字放入原句中展开联想或想象,并结合全诗的意境情感分析字句、描摹图景,以品味炼字的精妙。

3.答手法。如果有技法,答出用了什么手法。

4.答思想感情。结合主旨谈这句诗表达的作者的思想感情。

拓展-----分析诗眼题型

1.这一联中最生动传神字是哪一个?为什么?

2.某个字词是全诗的关键,为什么?

3.此诗某联某句中的哪个字有的版本作某字,你觉得这两个字哪一个更好?为什么?

(一)提问方式

(二)答题步骤

作者寓情于景(移情于景)

慨叹当时缺少济世英才,表现对诸葛亮的怀念之情,为下文感叹诸葛亮的壮志未酬作铺垫。

“自”是独自,“空”是白白的,徒然的

台阶旁的绿草独自葱翠,昭示春光明媚,躲在叶下的黄鹂尽管叫声悦耳,却无人倾听,这是一幅冷寂、凄凉的春日图。

1.解释字:

“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”这两句的诗眼是哪两个字?

2.解释句:

3.答手法:

4.答思想感情:

诗眼是自和空。

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心

天下计:

老臣心:

三件

大事

颈联

三顾:

开:

济:

刘备三顾茅庐

帮助刘备开国

辅佐刘禅继位

诸葛亮人物形象:

雄才大略

忠心报国

概括了诸葛亮一生的功绩和才德,勾画出一个忠君爱国、济世扶危的贤相形象。同时点明诗人景仰诸葛武侯的缘由。

诗歌意在赞颂诸葛亮的功业,颈联为什么要写刘备“三顾频烦”?

写刘备是为了赞扬诸葛亮的雄才大略。因为刘备之所以不厌其烦地三顾草庐,正是由于诸葛亮胸怀天下大计。另一方面,也暗含诗人有报国大志而无人理会的感伤。

英雄

诸葛孔明

诗人

抒景仰之情,叹伟业未竟。

功业未就者

《唐诗钞》中语“公之为武侯恨,正所以自恨也”。

借古人抒发怀抱,唱出了天下壮志难酬者的心声。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

尾联

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

自问自答

点明地点

描述景象

凄凉冷落

称赞业绩

表达仰慕

壮志未酬

痛苦伤感

起

承

转

合

结构:起承转合

这是一首什么题材的诗?

怀古咏史诗

以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、借古讽今等目的。

怀古咏史诗词的特点

常见意象:

历史古迹(金陵、汉宫、乌衣巷、六朝、华清宫……)

历史人物(王昭君、周瑜、诸葛亮、项羽……)

内容:述史

手法:用典、对比、借古讽今。

1.感慨身世

2.抒发感慨、

3.怀古咏史

咏史怀古诗的主题

借古喻己,写壮志未酬。

感伤变迁,写物是人非。

借古讽今,写劝诫世人。

在怀古咏史诗赏析时,要注意下面几点:

①要弄清史实(内容),作者“怀”什么“古”;

②要分析写法(手法),典故,对比,虚实。

③要体会意图(主旨),作者为什么怀古;

意旨探微:

这是一首凭吊古迹、颂扬诸葛亮的咏史诗,脍炙人口,感人至深。作者借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

越中览古

李白

越王勾践破吴归,

义士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,

只今惟有鹧鸪飞。

2.

说说本诗运用了哪些艺术手法?

1.

作者选取了哪些镜头?渲染了怎样的气氛?

镜头一:义士还家尽锦衣

越王回宫,不但耀武扬威,而且荒淫逸乐起来,花朵儿样的美人,在宫殿簇拥着他,侍候着他。锦衣战士、如花宫女,渲染出繁盛、美好、热闹、欢乐的气氛!

眼前景,“鹧鸪飞”点出凄凉冷落之境。

越王勾践破吴归,

义士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,

只今惟有鹧鸪飞。

越中览古

战士凯旋,得到赏赐,不穿盔甲穿锦衣。只“尽锦衣”三字,就将越王及其战士得胜归来的喜悦和骄傲神情烘托出来。

镜头二:宫女如花满春殿

镜头三:只今惟有鹧鸪飞

古越的热闹、繁华与现在的荒凉、衰败形成鲜明的对比,抒发了一种昔盛今衰,世事变化无常的感慨。

通过揭示越国由繁华至衰败的原因——从下至上的奢侈,借此讽谏当朝者不要重蹈古人覆辙。

由眼前荒凉之景引发联想和想象,写出越国曾经的繁华,虚实相生。

说说本诗运用了哪些艺术手法?

1.古今对比。

2.借古讽今。

3.虚实结合。

《越中览古》小结:

内容(写什么):

手法(怎么写):

主旨(为何写):

前三句写出古越的热闹繁华,

尾句通过鹧鸪意象写出现今的荒凉、衰败。

采用虚实结合、古今对比、借古讽今手法。

抒发了昔盛今衰之感,

借此讽谏当朝者不要重蹈古人覆辙。

1.对这首诗词句解释不恰当的一项是(

)

A.首联“丞相”指蜀汉丞相诸葛亮,“丞相祠堂”就是现在的武侯祠。“锦官城”是成都的别称。“柏森森”意为柏树茂盛的地方。

B.颔联“映阶”二句是说祠堂内碧草空有春色,黄鹂徒有好音,这两句写出了祠堂的寂寥冷落,悄无人迹。

C.颈联“频烦”即“频繁”,连续。“两朝开济”指辅佐刘备开创基业和辅佐后主刘禅渡过难关,巩固帝业。

D.尾联“出师未捷身先死”指刘备出兵伐吴因兵败而死于白帝城。“英雄”指诸葛亮,他为刘备的失败和病死哀痛不已。

“身先死”指诸葛亮,“英雄”指天下的英雄

D

2.对这首诗赏析不恰当的一项是(

)

A.前四句写祠堂之景。首联一问一答,写出了诸葛亮祠堂的位置和特征。颔联以幽静的春景衬托出庄严肃穆的气氛。

B.“寻”字直接表达了诗人对诸葛亮的仰慕之情。“自春色”、“空好音”则以衬托手法进一步表现了诗人内心的虔诚。

C.后四句写诸葛亮的功绩:颈联高度概括了诸葛亮鞠躬尽瘁的一生,尾联对他的壮志未酬表示出深深的遗憾和叹惋之情。

D.“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”和“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”分别成为歌颂诸葛亮功绩和精神的千古名联。

颈联是概括诸葛亮一生的丰功伟绩,尾联是对诸葛亮献身精神的景仰和对伟业未竟的痛惜心情。

C

3.下列各项内容中不符合本诗艺术手法和特点的一项是(

)

A.情景交融

B.渲染夸张

C.借古寓今

D.直抒胸臆

4.下列各项内容中不符合本诗内容特点的一项是

(

)

A.感物思人之悲

B.拯民济世之志

C.壮志未酬之感

D.超脱达观之想

B

D

谢谢观看

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻yáo神卦,水面偏能用火攻。

诸葛亮

公元二二一年,刘备在成都称帝,国号蜀,任命诸葛亮为丞相,诗题《蜀相》,写的就是诸葛亮。。

诸葛亮是三国时期著名的政治家和军事家。他曾经为刘备制定了一系列统一天下的方针、策略,辅佐刘备振兴汉室,建立了蜀汉政权,形成了与曹魏、孙吴三足鼎立的局面。刘备去世后,诸葛亮又辅佐他的儿子刘禅,多次出师北伐中原,因身心交瘁,积劳成疾,最后死于军中,实现了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的铿锵誓言,赢得了后世人们的景仰和推崇。

蜀

相

杜

甫

学习目标:

1.了解杜甫及其作品,了解诗中有关蜀相的典故

2.掌握怀古诗借古喻今、借古讽今或借古人以自况的手法

3.体会对“蜀相”诸葛亮的仰慕和惋惜之情,感受杜甫忧国忧民的现实主义精神

知人论世

杜甫,我国古代伟大的

诗人。

他坚信:“会当凌绝顶,

”

他饱经忧患,感受到贫富对立,民不聊生:

“朱门酒肉臭,

。”

他心怀天下:

“安得广厦千万间,

”

现实主义

一览众山小。

路有冻死骨

大庇天下寒士俱欢颜。

他的诗真实的反映了广阔的社会生活,

如“三吏”“三别”,他的诗被誉为“

”。

他的诗风

。

他创作成就辉煌:“李杜文章在,

。”

他被誉为“

”。

光焰万丈长

诗圣

诗史

沉郁顿挫

写作背景

杜甫早年曾有“致君尧舜上,再使风俗淳”的抱负,自比为舜的辅助大臣稷jì和契xiè。安史之乱的第三年他去投奔肃宗,不久就被放还,从此郁郁不得志。此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样忧国忧民的文人。诗人目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门。因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮无限仰慕,备加敬重。因此,他入蜀后便怀着崇敬的心情去瞻仰武侯祠,借此抒发自己的怀抱。

蜀

相

杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

1.这首诗写诗人在诸葛祠吊古,但题为“蜀相”而非“诸葛祠”,有何深意?

标题

说明写祠是为了写人,不为记游,而为怀古,为了追思、仰慕、钦敬诸葛亮。

蜀

相

杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。

碧草照映台阶呈现自然的春色,树上的黄鹂隔枝空对婉啭鸣唱。

定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

可惜出师伐魏未捷而病亡军中,长使历代英雄们对此涕泪满裳!

丞相——

寻——

柏森森——

专程来访,对诸葛亮的强烈景仰和缅怀、显访庙吊古心思的急切。

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森

首联

设问句式,一问一答。

不称“蜀相”,亲切

记祠堂之所在、外景。

一借“柏森森”写武侯祠历史悠久和寂静荒凉;二衬托诸葛亮形象,表达诗人崇敬之情。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

颔联

这两句话的诗眼是哪两个字?

1.解释字

2.解释句。将关键字放入原句中展开联想或想象,并结合全诗的意境情感分析字句、描摹图景,以品味炼字的精妙。

3.答手法。如果有技法,答出用了什么手法。

4.答思想感情。结合主旨谈这句诗表达的作者的思想感情。

拓展-----分析诗眼题型

1.这一联中最生动传神字是哪一个?为什么?

2.某个字词是全诗的关键,为什么?

3.此诗某联某句中的哪个字有的版本作某字,你觉得这两个字哪一个更好?为什么?

(一)提问方式

(二)答题步骤

作者寓情于景(移情于景)

慨叹当时缺少济世英才,表现对诸葛亮的怀念之情,为下文感叹诸葛亮的壮志未酬作铺垫。

“自”是独自,“空”是白白的,徒然的

台阶旁的绿草独自葱翠,昭示春光明媚,躲在叶下的黄鹂尽管叫声悦耳,却无人倾听,这是一幅冷寂、凄凉的春日图。

1.解释字:

“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”这两句的诗眼是哪两个字?

2.解释句:

3.答手法:

4.答思想感情:

诗眼是自和空。

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心

天下计:

老臣心:

三件

大事

颈联

三顾:

开:

济:

刘备三顾茅庐

帮助刘备开国

辅佐刘禅继位

诸葛亮人物形象:

雄才大略

忠心报国

概括了诸葛亮一生的功绩和才德,勾画出一个忠君爱国、济世扶危的贤相形象。同时点明诗人景仰诸葛武侯的缘由。

诗歌意在赞颂诸葛亮的功业,颈联为什么要写刘备“三顾频烦”?

写刘备是为了赞扬诸葛亮的雄才大略。因为刘备之所以不厌其烦地三顾草庐,正是由于诸葛亮胸怀天下大计。另一方面,也暗含诗人有报国大志而无人理会的感伤。

英雄

诸葛孔明

诗人

抒景仰之情,叹伟业未竟。

功业未就者

《唐诗钞》中语“公之为武侯恨,正所以自恨也”。

借古人抒发怀抱,唱出了天下壮志难酬者的心声。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

尾联

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

自问自答

点明地点

描述景象

凄凉冷落

称赞业绩

表达仰慕

壮志未酬

痛苦伤感

起

承

转

合

结构:起承转合

这是一首什么题材的诗?

怀古咏史诗

以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、借古讽今等目的。

怀古咏史诗词的特点

常见意象:

历史古迹(金陵、汉宫、乌衣巷、六朝、华清宫……)

历史人物(王昭君、周瑜、诸葛亮、项羽……)

内容:述史

手法:用典、对比、借古讽今。

1.感慨身世

2.抒发感慨、

3.怀古咏史

咏史怀古诗的主题

借古喻己,写壮志未酬。

感伤变迁,写物是人非。

借古讽今,写劝诫世人。

在怀古咏史诗赏析时,要注意下面几点:

①要弄清史实(内容),作者“怀”什么“古”;

②要分析写法(手法),典故,对比,虚实。

③要体会意图(主旨),作者为什么怀古;

意旨探微:

这是一首凭吊古迹、颂扬诸葛亮的咏史诗,脍炙人口,感人至深。作者借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

越中览古

李白

越王勾践破吴归,

义士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,

只今惟有鹧鸪飞。

2.

说说本诗运用了哪些艺术手法?

1.

作者选取了哪些镜头?渲染了怎样的气氛?

镜头一:义士还家尽锦衣

越王回宫,不但耀武扬威,而且荒淫逸乐起来,花朵儿样的美人,在宫殿簇拥着他,侍候着他。锦衣战士、如花宫女,渲染出繁盛、美好、热闹、欢乐的气氛!

眼前景,“鹧鸪飞”点出凄凉冷落之境。

越王勾践破吴归,

义士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,

只今惟有鹧鸪飞。

越中览古

战士凯旋,得到赏赐,不穿盔甲穿锦衣。只“尽锦衣”三字,就将越王及其战士得胜归来的喜悦和骄傲神情烘托出来。

镜头二:宫女如花满春殿

镜头三:只今惟有鹧鸪飞

古越的热闹、繁华与现在的荒凉、衰败形成鲜明的对比,抒发了一种昔盛今衰,世事变化无常的感慨。

通过揭示越国由繁华至衰败的原因——从下至上的奢侈,借此讽谏当朝者不要重蹈古人覆辙。

由眼前荒凉之景引发联想和想象,写出越国曾经的繁华,虚实相生。

说说本诗运用了哪些艺术手法?

1.古今对比。

2.借古讽今。

3.虚实结合。

《越中览古》小结:

内容(写什么):

手法(怎么写):

主旨(为何写):

前三句写出古越的热闹繁华,

尾句通过鹧鸪意象写出现今的荒凉、衰败。

采用虚实结合、古今对比、借古讽今手法。

抒发了昔盛今衰之感,

借此讽谏当朝者不要重蹈古人覆辙。

1.对这首诗词句解释不恰当的一项是(

)

A.首联“丞相”指蜀汉丞相诸葛亮,“丞相祠堂”就是现在的武侯祠。“锦官城”是成都的别称。“柏森森”意为柏树茂盛的地方。

B.颔联“映阶”二句是说祠堂内碧草空有春色,黄鹂徒有好音,这两句写出了祠堂的寂寥冷落,悄无人迹。

C.颈联“频烦”即“频繁”,连续。“两朝开济”指辅佐刘备开创基业和辅佐后主刘禅渡过难关,巩固帝业。

D.尾联“出师未捷身先死”指刘备出兵伐吴因兵败而死于白帝城。“英雄”指诸葛亮,他为刘备的失败和病死哀痛不已。

“身先死”指诸葛亮,“英雄”指天下的英雄

D

2.对这首诗赏析不恰当的一项是(

)

A.前四句写祠堂之景。首联一问一答,写出了诸葛亮祠堂的位置和特征。颔联以幽静的春景衬托出庄严肃穆的气氛。

B.“寻”字直接表达了诗人对诸葛亮的仰慕之情。“自春色”、“空好音”则以衬托手法进一步表现了诗人内心的虔诚。

C.后四句写诸葛亮的功绩:颈联高度概括了诸葛亮鞠躬尽瘁的一生,尾联对他的壮志未酬表示出深深的遗憾和叹惋之情。

D.“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”和“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”分别成为歌颂诸葛亮功绩和精神的千古名联。

颈联是概括诸葛亮一生的丰功伟绩,尾联是对诸葛亮献身精神的景仰和对伟业未竟的痛惜心情。

C

3.下列各项内容中不符合本诗艺术手法和特点的一项是(

)

A.情景交融

B.渲染夸张

C.借古寓今

D.直抒胸臆

4.下列各项内容中不符合本诗内容特点的一项是

(

)

A.感物思人之悲

B.拯民济世之志

C.壮志未酬之感

D.超脱达观之想

B

D

谢谢观看

同课章节目录