2021-2022学年纲要上册第16课两次鸦片战争 能力提升卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年纲要上册第16课两次鸦片战争 能力提升卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-02 23:25:35 | ||

图片预览

文档简介

两次鸦片战争

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·四川眉山市·)1839年6月,钦差大臣林则徐在广东虎门集中销毁鸦片。1919年1月,北洋政府在上海浦东陆家嘴焚烧鸦片1207箱。国民政府分别于1927-1934年和1935-1940年开展了禁烟禁毒运动。由此可知

A.鸦片危害成为社会共识

B.全国鸦片种植屡禁不止

C.政府主导禁烟禁毒运动

D.鸦片成为主要进口商品

2.(2021·广东揭阳市·高一期末)在17、18世纪,中国典籍经过传教士传到西方的只有《诗经》《书经》《道德经》等。而在鸦片战争后,中国学者开始系统翻译、外传中国学术文化经典,如《四书》《五经》等儒学经典以及《红楼梦》《水浒》等文学经典,对此现象解读最准确的是

A.西学东渐成为思想主流

B.东学西传成为思想主流

C.忧患意识助推文化传播

D.列强迫切需要了解中国

3.(2021·广东揭阳市·)19世纪30年代,英国曼彻斯特商会在上交外交大臣的文件中指出,广州提供了年达300万磅印度商品的出路。鸦片战争后,英国驻华全权代表璞鼎查在议会中宜称:倾所有兰开夏纺织厂的出产,都不足以供给中国一省消费之用。据此判断,英国发动鸦片战争的意图是

A.打开中国市场

B.鸦片贸易合法化

C.推广先进技术

D.掠夺劳动力

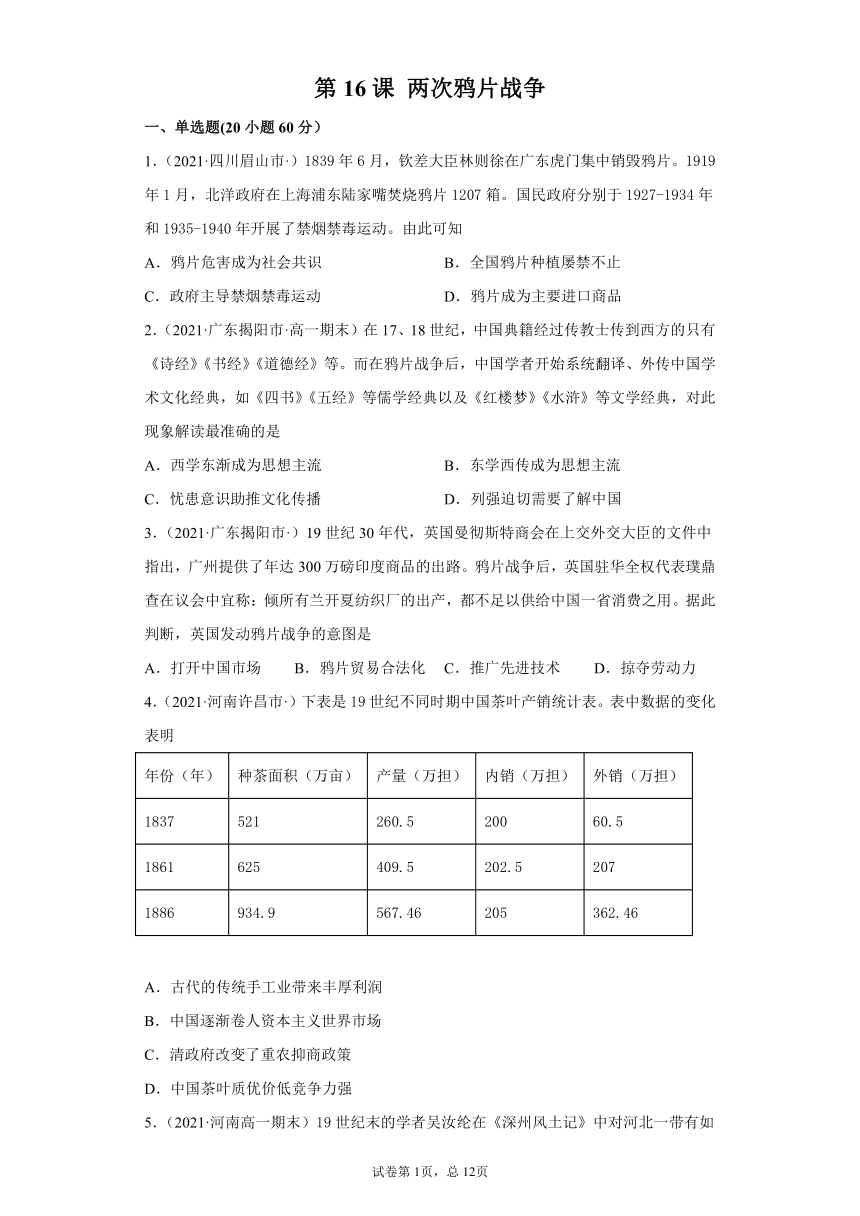

4.(2021·河南许昌市·)下表是19世纪不同时期中国茶叶产销统计表。表中数据的变化表明

年份(年)

种茶面积(万亩)

产量(万担)

内销(万担)

外销(万担)

1837

521

260.5

200

60.5

1861

625

409.5

202.5

207

1886

934.9

567.46

205

362.46

A.古代的传统手工业带来丰厚利润

B.中国逐渐卷人资本主义世界市场

C.清政府改变了重农抑商政策

D.中国茶叶质优价低竞争力强

5.(2021·河南高一期末)19世纪末的学者吴汝纶在《深州风土记》中对河北一带有如下记载:“畿辅深冀诸州,布利甚饶,纺织皆女工。近来外国布来,尽夺吾国布利。间有织者,其纱仍购之外国,故利入甚微。”这则材料说明我国近代手工棉纺织业

A.生产实现了质的变化

B.开始使用机器进行生产

C.以洋纱为主要原料迅速发展

D.出现纺与织分离的趋势

6.(2021·浙江宁波市·高一期末)著名美国来华传教士、汉学家卫三畏曾发表--篇长达25页的关于《瀛寰志略》的书评。他指出:“这部著作己被恰如其分地称为在正确的方向上迈出的一步,我们希望它成为中国学者刊行同类作品的先导,将会令中央帝国的权贵和士人获知地球上其他国家的位置、资源和产品。”下列说法正确的是

A.该书是作者徐继畲在广东处理对外交涉事务所撰

B.“在正确的方向上迈出的一步”指的是提出“师夷长技以制夷”

C.“成为中国学者刊行同类作品的先导”可用于论证这是中国近代第一部世界地理著作

D.从“获知地球上其他国家的位置、资源和产品”可知作者重视-视同仁地介绍各个国家

7.(2021·静宁县界石铺中学高一期末)当《南京条约》签订时,清朝官员董宗远上奏反对。他说:“国威自此损矣,国脉自此伤矣,乱民自此生矣,边境自此多事矣。”他反对签约的出发点是(

)

A.维护封建统治秩序

B.维护自然经济状况

C.维护国家独立自主

D.学习西方技术

8.(2021·四川省绵阳南山中学高一期末)1873年,外国向中国运销棉纱为4.1万多公担,1893年为59.9万多公担。列强将中国出口货物中的茶、丝控制起来,19世纪80年代开始又将适应外国资本主义工业发展需要的棉花、大豆和其他原料大量运出。这表明,中国当时

A.自然经济全面解体

B.日益卷入世界市场

C.沦为列强原料产地

D.农产品逐渐商品化

9.(2021·广东高一学业考试)以洋布为例,19世纪70年代“手织土布的售价较高;因而贫苦人便不得不买便宜的但并不耐用的洋布了”。90年代,则“迄今通商大埠及内地市镇城乡,衣土布者十之二三,衣洋布者十之七八”。这一变化表明

A.机制产品因不耐用而不受欢迎

B.传统生活思想观念不断变化

C.传统手工业产品完全退出市场

D.近代社会经济结构发生变动

10.(2021·渝中区·重庆巴蜀中学高一期中)在《南京条约》签订以后,中方代表提出增加补充条款。在随后签订的补充条约中,26类160余种货物税率用两国协定的方式规定了下来,实际税率在5%左右,为当时世界最低。由此可推知

A.中国争取到了关税平等互惠权力

B.中国积极主动了解国际关系准则

C.中国日益卷入资本主义世界市场

D.闭关锁国政策开始走向瓦解

11.(2021·沙坪坝区·重庆八中高一期中)鸦片战争期间,林则徐利用外国传教士、商人、船长和报纸编辑到镇口参观销烟的机会,询问各种鸦片、英国海军、汽船等情况;利用英船“杉达”号遇风沉没,受难船员逗留广州的机会,了解英、美、土耳其等国的地理、文化知识。这些行为

A.有助于进一步开眼看世界

B.促进了对外战争的胜利

C.使清朝放弃闭关锁国政策

D.抵制了列强的侵华行径

12.(2021·吉林油田第十一中学高一期中)从道光后期开始,长江流域成为名副其实的“黄金水道”,贸易路线由传统的“京广大水道”构成的南北纵向路线,转向以上海为中心、以长江流域为主体的东西横向路线。导致这一变化的主要原因是

A.洋务运动的兴起

B.外来经济势力的渗透

C.交通工具的进步

D.京津地区社会动荡

13.(2021·湖北宜昌·)魏源(1794—1857年)在《圣武记》中提出由商人自行开采银矿,政府不必插手,只“税其什之一二”。到了晚年,他赞扬美国的州长和总统选举制度“可垂奕世而无弊”。同时,他还把瑞士不设君主、不立王侯的民主制度誉为“西土桃花源”。这表明作者

A.希望在中国实行民主共和制

B.已经了解到世界形势的变化

C.已成为洋务运动的代表之一

D.主张学习欧美发展资本主义

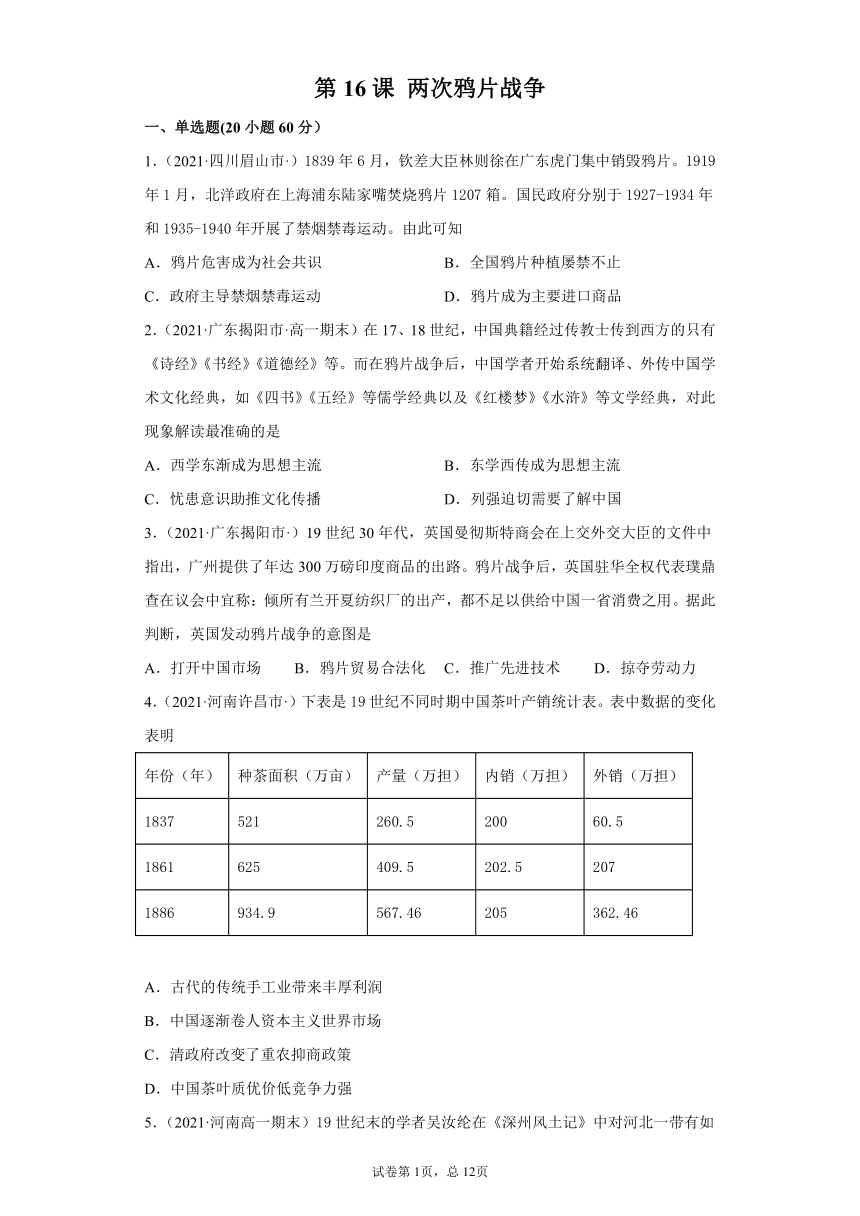

14.(2021·湖北高一期中)下表描述了清政府与列强签约中的部分条款的态度,这反映出清政府(

)

相关条约

清政府的态度

割香港岛给英国

荒岛、孤峙海中、贫困、有伤国体、暂行赏借

中英协定关税

每种货物应纳多少关税明白的载于条约,可省除争执

领事裁判权

免致小事酿成大案,不过是让夷人管夷人,最方便最省事的办法

A.认识到列强侵华的本质

B.仍然推行闭关锁国政策

C.缺乏近代国家主权观念

D.展现大国外交的博大胸怀

15.(2021·横峰中学)19世纪中后期,受棉花出口量剧增和价格提高的刺激,一些过去很少种植棉花的地区也开始广种棉花,“江西、浙江、湖北等处,向只专事蚕桑者,今皆兼植棉花”。据此可知这些地区

A.农业格局发生根本改变

B.棉纺织业成为支柱产业

C.传统土地制度受到冲击

D.自然经济逐渐走向解体

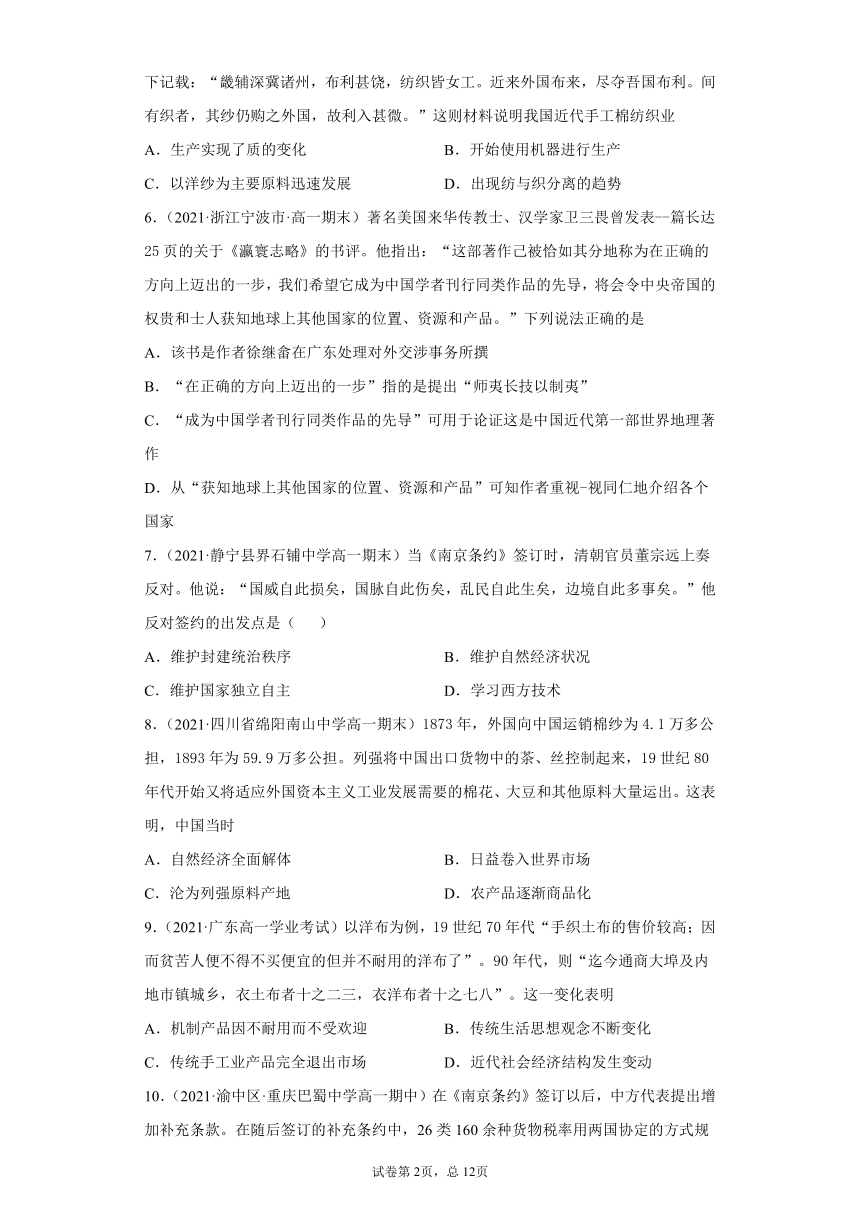

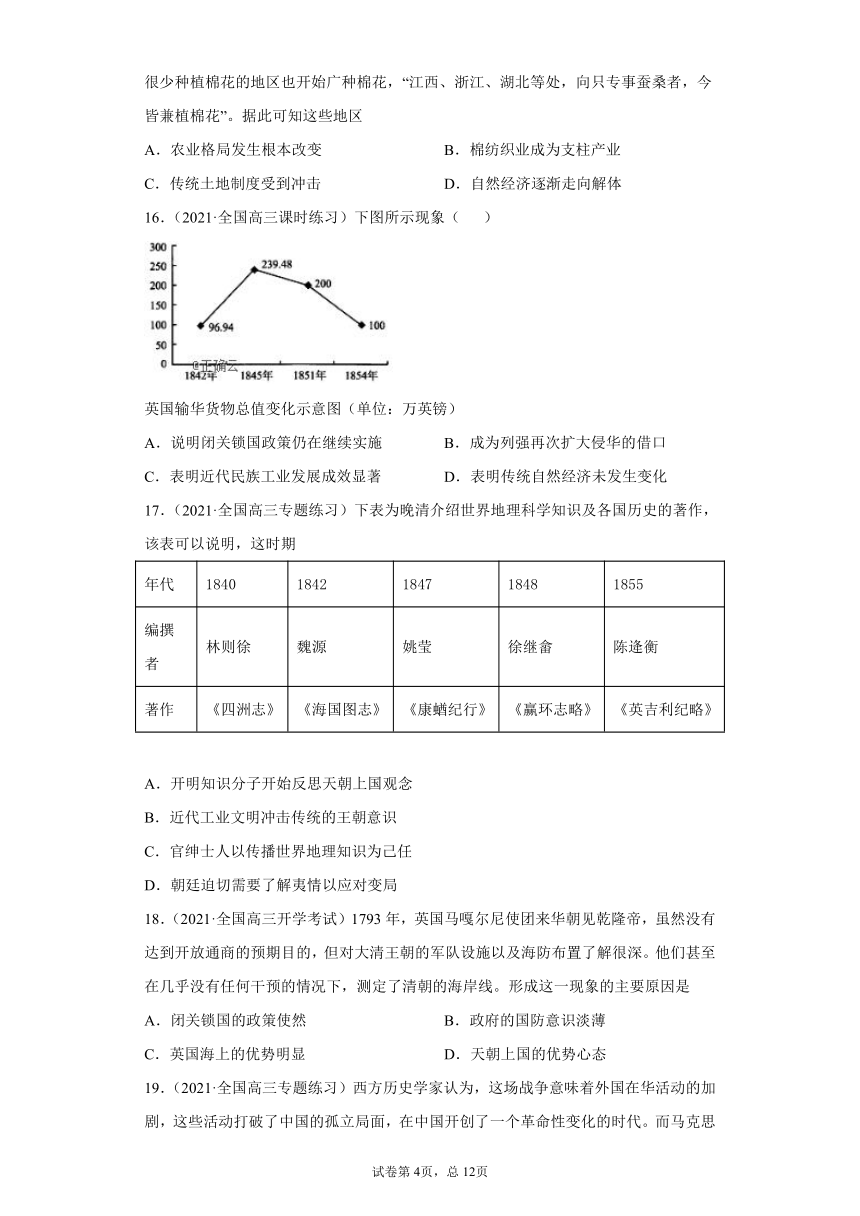

16.(2021·全国高三课时练习)下图所示现象(

)

英国输华货物总值变化示意图(单位:万英镑)

A.说明闭关锁国政策仍在继续实施

B.成为列强再次扩大侵华的借口

C.表明近代民族工业发展成效显著

D.表明传统自然经济未发生变化

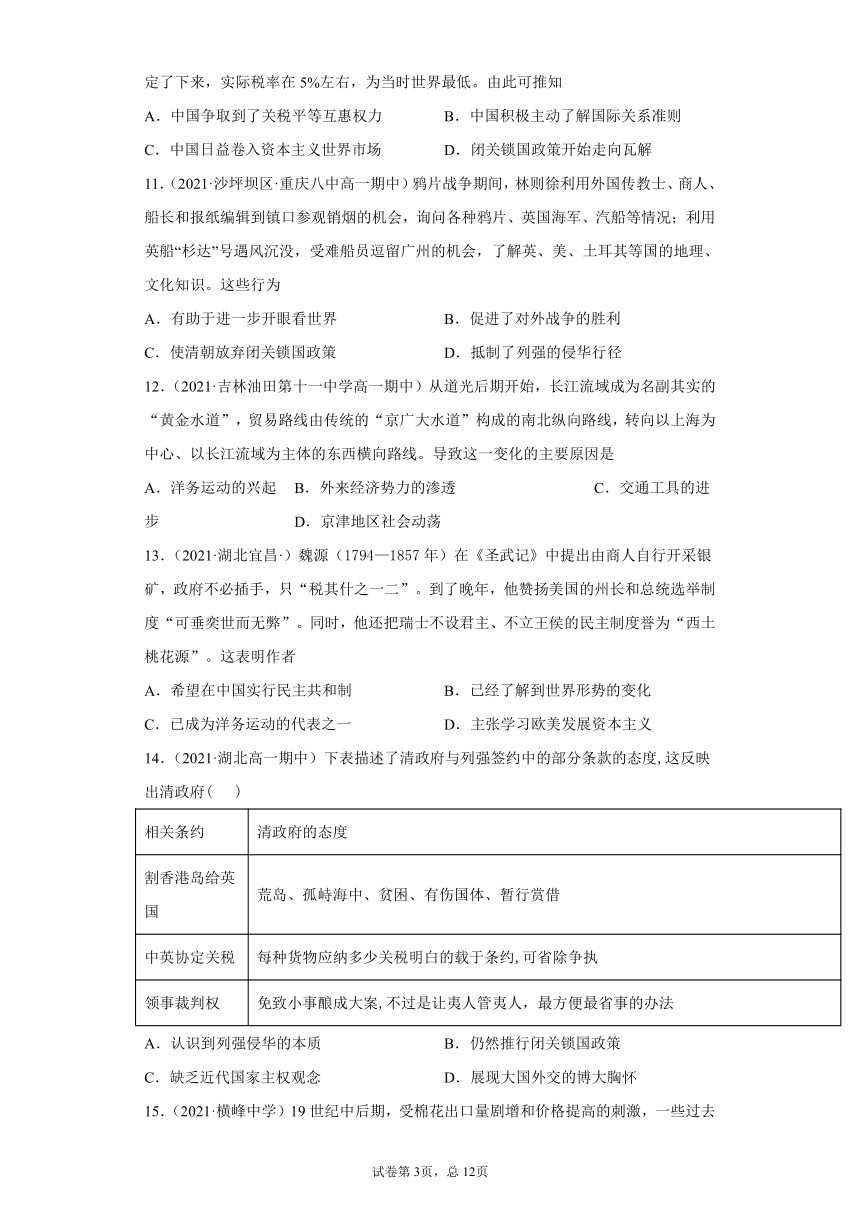

17.(2021·全国高三专题练习)下表为晚清介绍世界地理科学知识及各国历史的著作,该表可以说明,这时期

年代

1840

1842

1847

1848

1855

编撰者

林则徐

魏源

姚莹

徐继畲

陈逄衡

著作

《四洲志》

《海国图志》

《康蝤纪行》

《赢环志略》

《英吉利纪略》

A.开明知识分子开始反思天朝上国观念

B.近代工业文明冲击传统的王朝意识

C.官绅士人以传播世界地理知识为己任

D.朝廷迫切需要了解夷情以应对变局

18.(2021·全国高三开学考试)1793年,英国马嘎尔尼使团来华朝见乾隆帝,虽然没有达到开放通商的预期目的,但对大清王朝的军队设施以及海防布置了解很深。他们甚至在几乎没有任何干预的情况下,测定了清朝的海岸线。形成这一现象的主要原因是

A.闭关锁国的政策使然

B.政府的国防意识淡薄

C.英国海上的优势明显

D.天朝上国的优势心态

19.(2021·全国高三专题练习)西方历史学家认为,这场战争意味着外国在华活动的加剧,这些活动打破了中国的孤立局面,在中国开创了一个革命性变化的时代。而马克思主义学者则认为,这场战争是资本主义之凶恶的缩影,它把中国拖入了半殖民地的深渊。这场战争使( )

A.西装开始传入中国

B.中国的半殖民地程度加深

C.清政府放宽对民间设厂的限制

D.北京东交民巷划定为“使馆界”

20.(2021·山东日照市·高三其他模拟)晚清上海报刊开展过一场俭与奢的讨论。1877年《申报》发文指出;节俭的传统美德"可行诸三代以上,不能行之三代以下也……裕国足民之道,不在乎斤斤讲求崇尚节俭,盖自有其道也"。这表明

A.传统农耕经济结构趋于瓦解

B.西方奢靡之风冲击传统文化

C.社会发展引发消费观念变化

D.报刊传媒引领社会风气改变

二、材料分析题(40分)

21.(2021·进贤县第一中学高一月考)阅读材料,回答问题

材料一

历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料二

1839年,林则徐写了一封致大不列颠女王维多利亚的信。虽然这封信没有送出,但是它表明了中国政府的立场和态度,也给我们留下了一份珍贵的史料。以下为这封信的摘录:“我天朝君临万国,尽有不测神威,然不忍不教而诛。故特明宣定例。该国夷商欲图长久贸易,必当懔遵宪典,将鸦片永断来源,切勿以身试法。”

——选自《新全球史》(美杰里·本特利、赫伯特·齐格勒著)

材料三

1840年4月7日,英国下议院开始讨论对华战争军费案和广州英商损失赔偿案。经过三天的辩论,会议以271对262的9票微弱多数通过了内阁的侵华决定。1840年5月10日,其国上议院也一致通过了上述决议。

材料四

1840年艾律率英舰8艘,于8月进泊天津大沽口外,向清政府递交照会、施加压力。道光帝接到照会后,得知英国要求赔礼道歉、偿还烟毂、割让岛屿等。道光听信谗言,以为是林则徐、邓廷桢等人办理禁烟之事不善才引起英军入侵,只要惩办林、邓等人。英国就会退兵。于是,道光帝任命自夸退敌有功的琦善为钦差大臣,赴广东继续办理中英交涉,并同时将林则徐、邓建桢等革职查办。

(1)根据材料一及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。结合史实,说明第三帝国的“内向”“保守”及“非竞争性”主要表现在那些方面?

(2)阅读材料二,你将获得哪些历史信息。

(3)依据材料三、四并结合所学知识,鸦片战争期间中英两国的政体有什么不同?与道光帝相比,同样作为国家元首的英国国王在行使权力上又有什么不同?并依据材料分析中英两国关于鸦片战争的一系列决策是如何作出的?

22.(2021·山西晋中市·高一期末)阅读材料.完成下列要求

材料

偶然与必然

有人认为,1840年发生的鸦片战争是场意外,这场意外,毁了一个王朝,像扳道岔一样,把古老的中国板到了另一个轨道上。也有人认为它不是一场意外,而是19世纪以来历史发展的必然结果。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合.)

参考答案

1.C

【详解】

林则徐代表清政府发动虎门销烟,其他两次禁烟禁毒活动均是政府行为,说明政府主导禁烟禁毒运动,故答案为C项;材料没有反映社会对鸦片危害的看法,排除A项;这些鸦片并非都是中国人种植的,排除B项;D项中的“主要”说法绝对,实际上大多鸦片都是走私进入,排除D项。

2.C

【详解】

鸦片战争后中国国门被打开,民族危机日益加深,中国学者面对内忧外患的局面,希望通过文化传播提高民族自信,故答案为C项;材料反映的是东学西渐,排除A项;B项中的“思想主流”材料不能反映,也不符合史实,排除;中国学者这么做不是为了列强的需要,而是为了宣传中国文化,排除D项。

3.A

【详解】

根据材料“广州提供了年达300万磅印度商品的出路”“倾所有兰开夏纺织厂的出产,都不足以供给中国一省消费之用”可知,材料中曼彻斯特商会对广州市场的觊觎、璞鼎查对中国市场的展望说明英国发动鸦片战争的意图是打开中国市场,A项正确;材料内容主要体现了英国发动鸦片战争的意图是打开中国市场,没有体现鸦片战争的合法化问题,B项错误;根据所学知识可知,鸦片战争是一场侵略战争,推广先进技术不是其目的,C项错误;根据所学可知,当时英国已完成第一次工业革命,机器进入工厂,对劳动力需求并不大,因此英国发动侵略战争的意图不是掠夺劳动力,D项错误。

4.B

【详解】

根据材料可知,中国的茶叶在1837-1886年间,种茶面积与产量不断提高,但内销数量基本没变,主要销往国外。根据所学知识,鸦片战争前后,伴随着列强的入侵,中国的农产品大量销往国外,中国逐渐成为列强的原料产地,逐渐卷入资本主义世界市场,故B项正确;材料只体现出茶叶出口的数量,并不能体现带来了丰厚的利润,故A项错误;清政府改变了重农抑商政策,不符合史实,故C项错误;从表格的信息中无法体现中国茶叶质优价低竞争力强,故D项错误。

5.D

【详解】

结合所学知识可知,19世纪末,河北一带纺织业生产采用进口棉纱作原料,说明我国近代手工棉纺织业出现纺与织分离的趋势,D项正确;购买和使用洋纱不能说明我国手工棉纺织业在生产中实现了“质”的变化,A项错误;我国近代手工棉纺织业开始“使用机器进行生产”在材料中没有体现,B项错误;近代手工棉纺织业以洋纱为主要原料迅速发展与“外国布来,尽夺吾国布利”“利入甚微”等不符,C项错误。

6.C

【详解】

根据材料并结合所学可知,徐继畲撰写的《瀛寰志略》是一部介绍外国地理、历史的著作,作品中虽然还保留着中华文化的优越感,但他已经接受了西方将世界分为四大洲的地理学说,这体现了徐继畲超乎常人的先进眼光,在地理方面显然比魏源等人更进一步。材料中著名美国来华传教士、汉学家卫三畏认为《瀛寰志略》“成为中国学者刊行同类作品的先导”,可用于论证这是中国近代第一部世界地理著作,故C项正确;林则徐在广东处理对外交涉事务时编纂了《四洲志》,徐继畲的《瀛寰志略》与在广东处理对外交涉事务无关,故A项错误;魏源的《海国图志》提出了“师夷长技以制夷”的主张,故B项错误;材料无法仅凭“获知地球上其他国家的位置、资源和产品”的言论,就能判断作者重视一视同仁地介绍各个国家,故D项错误。

7.A

【详解】

根据材料可知,董宗远认为《南京条约》会损国威、伤国脉、生乱民、边境多事,这将破坏原来的封建统治秩序,因此他反对签约的出发点是维护封建统治秩序,所以A正确;“维护自然经济状况”不符合材料主旨,所以B错误;材料没有涉及到国家独立自主的内容,所以C错误;材料没有体现“学习西方技术”,所以D错误。

8.B

【详解】

外国向中国运销棉纱增多,说明中国日益成为西方列强的商品销售市场;中国的茶、丝、棉花、大豆和其他原料大量出口,说明中国日益成为西方列强的原料产地。材料说明中国日益卷入资本主义世界市场,故选B;A项“全面解体”表述错误,排除;CD两项分别反映了材料的一部分,不能完整反映材料信息,排除。

【点睛】

9.D

【详解】

根据材料“贫苦人便不得不买便宜的但并不耐用的洋布了”、“衣洋布者十之七八”可知,这一变化反映出传统耕织的经济结构受到了外来经济的冲击,进而逐渐解体,故D正确;根据材料“衣洋布者十之七八”可知,机制产品是受欢迎的,故A错误;材料体现了19世纪70年代,我国自然经济解体,没有体现出传统生活思想观念变化,故B错误;根据材料“衣土布者十之二三”可知,传统手工业产品并没有完全退出市场,故C错误。

10.C

【详解】

材料反映了《南京条约》中协定关税的条款,协定关税使得中国的税率是当时世界最低,更便利了英国的经济侵略,使中国日益卷入资本主义世界市场,故选C;协定关税是英国获得的侵略特权,排除A;材料说明中国不了解国际关系准则,导致外交失败,排除B;通商口岸的开放,表明闭关锁国政策走向瓦解,排除D。

11.A

【详解】

材料反映了林则徐利用各种机会积极了解西方国家的情况,便于国人了解西方,有助于进一步开眼看世界,故选A;清政府在鸦片战争中失败,并被迫签订不平等条约,故排除B;鸦片战争期间,清政府固守闭关锁国政策,《南京条约》签订后,清政府才被迫打开国门,故排除C;鸦片战争中清政府失败,并未抵制住列强的侵华行径,故排除D。

12.B

【详解】

根据材料并结合所学可知,鸦片战争后,通商口岸主要分布在东南沿海各省和长江中下游,大量外国商品由此进入中国市场,导致长江流域的贸易地位提升,改变了传统的南北纵向贸易路线,故B项正确;洋务运动兴起于19世纪60年代,与材料时间不符合,排除A项;交通工具进步起了推动性作用,但并非主要因素,排除C项;此时,京津地区并未出现明显的社会动荡,排除D项。故选:B。

13.B

【详解】

鸦片战争后,中国出现向西方学习的新思潮,林则徐,魏源等人是其中的代表人物,他们开始关注世界的政治、经济形势的变化,故B项正确;主张实行民主共和制是资产阶级革命派,排除A项;洋务运动在19世纪60年代开始,林则徐不是洋务派的代表,排除C项;魏源是封建地主阶级的代表,并不主张在中国发展资本主义,排除D项。

14.C

【详解】

材料反映了清政府在关乎国家领土、关税和司法等方面缺乏国家主权意识,这说明清政府固守“天朝上国”思想,严重缺乏近代国家主权观念,故选C;材料反映的是清政府缺乏国家主权意识,没有体现列强打开中国市场、掠夺原料的目的,故排除A;材料反映出清政府闭关锁国政策已被列强打破,故排除B;材料反映的是清政府的封闭落后,缺乏国家主权意识,而非大国外交的博大胸怀,故排除D。

15.D

【详解】

根据材料可知,19世纪中后期,部分地区农业种植结构变化,棉花地位提高;这说明部分地区出现耕织分离,农产品出口增加和商品化程度提高,D项正确;材料信息只是部分地区种植棉花增多的现象,没有提供农业产业结构的具体比例信息,无法得出农业格局发生根本改变的结论,A项排除;材料只提供棉花种植增多的信息,棉纺织业没有成为支柱产业,B项排除;材料没有体现土地所有制类型及其变化,C项排除;

【点睛】

16.B

【详解】

材料反映的是两次鸦片战争期间,英国对华贸易总额有一定上升,但后来又下降了,英国人认为这是由于通商口岸数量比较少导致的,所以后来再次发动了对华侵略战争。故B正确;1842年鸦片战争以后闭关锁国政策已经被打破,故A错误,排除;民族资本主义工业是在19世纪六七十年代产生的,故排除C项;材料看不出传统的自然经济是否发生了变化,故排除D项。故选B项。

17.A

【详解】

这些著作有利于人们了解世界各国的地理和历史状况,客观全面认识世界和各个国家,对中国人的“天朝上国”观念产生冲击,故答案为A项;这些著作没有涉及近代工业文明,排除B项;这些编撰者的主要目的不是传播世界地理知识,排除C项;编撰历史地理著作,不是政府行为,不能反映政府的态度,排除D项。

18.B

【详解】

结合所学知识可知,18世纪末,英国使团能够轻易测定清朝的海岸线,窥探中国军队设施、海防布置,主要是因为清政府国防意识淡薄,B项正确;闭关锁国政策即严格限制外国人来华贸易,不是英国人能掌握中国国防情报的原因,A项错误;英国海上优势明显是客观条件,并非其使团轻易获取中国军事情报的主要原因,C项错误;英国人测定清朝海岸线等国防机密能够得逞,主要原因并非中国人的自大心态,D项错误。

19.A

【详解】

根据材料“这场战争意味着外国在华活动的加剧,这些活动打破了中国的孤立局面,在中国开创了一个革命性变化的时代。而马克思主义学者则认为,这场战争是资本主义之凶恶的缩影,它把中国拖入了半殖民地的深渊”,可得出,这场战争是鸦片战争。鸦片战争打破了中国的闭关锁国局面,使中国开始沦为半殖民地半封建社会。伴随着国门洞开,西方文明也大量随之传入中国,如西装、西餐等在通商口岸的大城市开始出现,故A项正确;第二次鸦片战争后,中国的半殖民地程度加深,这与材料主旨不符,故B项错误;甲午战争失败后,清政府放宽对民间设厂的限制,这与题意不符,故C项错误;八国联军侵华战争后签订的《辛丑条约》划定北京东交民巷划定为“使馆界”,这与材料无关,故D项错误。

20.B

【详解】

从材料中的“1877年”和“不在乎斤斤讲求崇尚节俭”等信息可以看出,近代中国打开国门后,西方奢靡之风涌入,冲击传统文化中崇尚节俭的观念,故答案为B项;材料没有涉及经济结构的变化,排除A项;联系所学可知,这一时期消费观念的变化与社会发展无关,排除C项;材料没有反映报刊传媒对社会风气的影响,排除D项。

21.(1)政治结构:三公九卿制向三省六部制转变;(或者从贵族制度向官僚制度转变)选官制度:由察举制向科举制转变。

政治方面:专制主义空前加强如废宰相,设内阁、军机处,加强皇权等;对外经济与文化交往方面:实行海禁、闭关锁国政策等。

(2)①清政府闭关锁国,虚骄自大;②禁止鸦片输入,维护国家利益;③中国是文明礼仪之邦等。

(3)中国:君主专制政体;英国:君主立宪政体。

道光帝:独裁专制;英国:国王统而不治。

中国:皇帝没有掌握全面、充分的情况,根据个人判断作出了决策。

英国:议会就正反两种意见进行充分辩论,通过投票根据多数意见做出决策。

【详解】

(1)根据“第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带”并结合所学内容可知,在政治结构上主要是从三公九卿制向三省六部制转变;在选官制度上是由察举制向科举制转变。根据“第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性”并结合所学可知第三帝国收敛的表现在政治方面主要是专制主义空前加强,如废宰相,设内阁、军机处,加强皇权等;对外经济与文化交往方面:实行海禁、闭关锁国政策等。

(2)根据“我天朝君临万国,尽有不测神威,然不忍不教而诛。故特明宣定例。该国夷商欲图长久贸易,必当懔遵宪典,将鸦片永断来源”并结合所学内容可知获得的信息包括,①清政府闭关锁国,虚骄自大;②禁止鸦片输入,维护国家利益;③中国是文明礼仪之邦等。

(3)根据“英国下议院开始讨论对华战争军费案和广州英商损失赔偿案”、“道光帝任命自夸退敌有功的琦善为钦差大臣,赴广东继续办理中英交涉,并同时将林则徐、邓建桢等革职查办”可知当时中国是君主专制政体;英国是君主立宪政体。作为国家元首,道光帝是独裁专制;英国的国王统而不治。综合材料内容可知,中国皇帝没有掌握全面、充分的情况,根据个人判断作出了决策。而英国议会就正反两种意见进行充分辩论,通过投票根据多数意见做出决策。

22.示例:观点:鸦片战争是必然的。

论述:政治上,英国是先进的资本主义国家,而中国的封建统治日益腐败。经济上,英国率先完成了工业革命,成为头号资本主义世界强国,急需扩大销售市场和原料产地,而中国是落后的封建自然经济占统治地位,自然经济的抵制作用异常顽强。军事上,英国船坚炮利,战斗力强,而中国装备陈旧,军纪败坏。对外策略上,英国为扩大原料产地和销售市场,到处进行殖民扩张,而清政府推行闭关锁国政策,阻碍了中外科技文化的交流,统治者愚昧无知,不了解世界局势。由此看出,鸦片战争前中国日趋衰落的国力构成了英国侵略中国的可能性,而英国为了满足自身资本主义发展的需要,迫切要求扩大海外殖民地和市场,这就决定了英国要对中国发动侵略战争的必然性。

【详解】

本题是开放性试题,解题的思维过程是:首先,认真阅读材料,并从中提炼出一个观点;然后,自拟一个论题,论题必须明确;再次,结合所学知识进行简要论述。“观点”,依据材料信息“也有人认为它不是一场意外,而是19世纪以来历史发展的必然结果”得出:鸦片战争是必然的。“论述”,依据所学知识从政治、经济、军事、对外政策等角度进行中英对比即可。

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·四川眉山市·)1839年6月,钦差大臣林则徐在广东虎门集中销毁鸦片。1919年1月,北洋政府在上海浦东陆家嘴焚烧鸦片1207箱。国民政府分别于1927-1934年和1935-1940年开展了禁烟禁毒运动。由此可知

A.鸦片危害成为社会共识

B.全国鸦片种植屡禁不止

C.政府主导禁烟禁毒运动

D.鸦片成为主要进口商品

2.(2021·广东揭阳市·高一期末)在17、18世纪,中国典籍经过传教士传到西方的只有《诗经》《书经》《道德经》等。而在鸦片战争后,中国学者开始系统翻译、外传中国学术文化经典,如《四书》《五经》等儒学经典以及《红楼梦》《水浒》等文学经典,对此现象解读最准确的是

A.西学东渐成为思想主流

B.东学西传成为思想主流

C.忧患意识助推文化传播

D.列强迫切需要了解中国

3.(2021·广东揭阳市·)19世纪30年代,英国曼彻斯特商会在上交外交大臣的文件中指出,广州提供了年达300万磅印度商品的出路。鸦片战争后,英国驻华全权代表璞鼎查在议会中宜称:倾所有兰开夏纺织厂的出产,都不足以供给中国一省消费之用。据此判断,英国发动鸦片战争的意图是

A.打开中国市场

B.鸦片贸易合法化

C.推广先进技术

D.掠夺劳动力

4.(2021·河南许昌市·)下表是19世纪不同时期中国茶叶产销统计表。表中数据的变化表明

年份(年)

种茶面积(万亩)

产量(万担)

内销(万担)

外销(万担)

1837

521

260.5

200

60.5

1861

625

409.5

202.5

207

1886

934.9

567.46

205

362.46

A.古代的传统手工业带来丰厚利润

B.中国逐渐卷人资本主义世界市场

C.清政府改变了重农抑商政策

D.中国茶叶质优价低竞争力强

5.(2021·河南高一期末)19世纪末的学者吴汝纶在《深州风土记》中对河北一带有如下记载:“畿辅深冀诸州,布利甚饶,纺织皆女工。近来外国布来,尽夺吾国布利。间有织者,其纱仍购之外国,故利入甚微。”这则材料说明我国近代手工棉纺织业

A.生产实现了质的变化

B.开始使用机器进行生产

C.以洋纱为主要原料迅速发展

D.出现纺与织分离的趋势

6.(2021·浙江宁波市·高一期末)著名美国来华传教士、汉学家卫三畏曾发表--篇长达25页的关于《瀛寰志略》的书评。他指出:“这部著作己被恰如其分地称为在正确的方向上迈出的一步,我们希望它成为中国学者刊行同类作品的先导,将会令中央帝国的权贵和士人获知地球上其他国家的位置、资源和产品。”下列说法正确的是

A.该书是作者徐继畲在广东处理对外交涉事务所撰

B.“在正确的方向上迈出的一步”指的是提出“师夷长技以制夷”

C.“成为中国学者刊行同类作品的先导”可用于论证这是中国近代第一部世界地理著作

D.从“获知地球上其他国家的位置、资源和产品”可知作者重视-视同仁地介绍各个国家

7.(2021·静宁县界石铺中学高一期末)当《南京条约》签订时,清朝官员董宗远上奏反对。他说:“国威自此损矣,国脉自此伤矣,乱民自此生矣,边境自此多事矣。”他反对签约的出发点是(

)

A.维护封建统治秩序

B.维护自然经济状况

C.维护国家独立自主

D.学习西方技术

8.(2021·四川省绵阳南山中学高一期末)1873年,外国向中国运销棉纱为4.1万多公担,1893年为59.9万多公担。列强将中国出口货物中的茶、丝控制起来,19世纪80年代开始又将适应外国资本主义工业发展需要的棉花、大豆和其他原料大量运出。这表明,中国当时

A.自然经济全面解体

B.日益卷入世界市场

C.沦为列强原料产地

D.农产品逐渐商品化

9.(2021·广东高一学业考试)以洋布为例,19世纪70年代“手织土布的售价较高;因而贫苦人便不得不买便宜的但并不耐用的洋布了”。90年代,则“迄今通商大埠及内地市镇城乡,衣土布者十之二三,衣洋布者十之七八”。这一变化表明

A.机制产品因不耐用而不受欢迎

B.传统生活思想观念不断变化

C.传统手工业产品完全退出市场

D.近代社会经济结构发生变动

10.(2021·渝中区·重庆巴蜀中学高一期中)在《南京条约》签订以后,中方代表提出增加补充条款。在随后签订的补充条约中,26类160余种货物税率用两国协定的方式规定了下来,实际税率在5%左右,为当时世界最低。由此可推知

A.中国争取到了关税平等互惠权力

B.中国积极主动了解国际关系准则

C.中国日益卷入资本主义世界市场

D.闭关锁国政策开始走向瓦解

11.(2021·沙坪坝区·重庆八中高一期中)鸦片战争期间,林则徐利用外国传教士、商人、船长和报纸编辑到镇口参观销烟的机会,询问各种鸦片、英国海军、汽船等情况;利用英船“杉达”号遇风沉没,受难船员逗留广州的机会,了解英、美、土耳其等国的地理、文化知识。这些行为

A.有助于进一步开眼看世界

B.促进了对外战争的胜利

C.使清朝放弃闭关锁国政策

D.抵制了列强的侵华行径

12.(2021·吉林油田第十一中学高一期中)从道光后期开始,长江流域成为名副其实的“黄金水道”,贸易路线由传统的“京广大水道”构成的南北纵向路线,转向以上海为中心、以长江流域为主体的东西横向路线。导致这一变化的主要原因是

A.洋务运动的兴起

B.外来经济势力的渗透

C.交通工具的进步

D.京津地区社会动荡

13.(2021·湖北宜昌·)魏源(1794—1857年)在《圣武记》中提出由商人自行开采银矿,政府不必插手,只“税其什之一二”。到了晚年,他赞扬美国的州长和总统选举制度“可垂奕世而无弊”。同时,他还把瑞士不设君主、不立王侯的民主制度誉为“西土桃花源”。这表明作者

A.希望在中国实行民主共和制

B.已经了解到世界形势的变化

C.已成为洋务运动的代表之一

D.主张学习欧美发展资本主义

14.(2021·湖北高一期中)下表描述了清政府与列强签约中的部分条款的态度,这反映出清政府(

)

相关条约

清政府的态度

割香港岛给英国

荒岛、孤峙海中、贫困、有伤国体、暂行赏借

中英协定关税

每种货物应纳多少关税明白的载于条约,可省除争执

领事裁判权

免致小事酿成大案,不过是让夷人管夷人,最方便最省事的办法

A.认识到列强侵华的本质

B.仍然推行闭关锁国政策

C.缺乏近代国家主权观念

D.展现大国外交的博大胸怀

15.(2021·横峰中学)19世纪中后期,受棉花出口量剧增和价格提高的刺激,一些过去很少种植棉花的地区也开始广种棉花,“江西、浙江、湖北等处,向只专事蚕桑者,今皆兼植棉花”。据此可知这些地区

A.农业格局发生根本改变

B.棉纺织业成为支柱产业

C.传统土地制度受到冲击

D.自然经济逐渐走向解体

16.(2021·全国高三课时练习)下图所示现象(

)

英国输华货物总值变化示意图(单位:万英镑)

A.说明闭关锁国政策仍在继续实施

B.成为列强再次扩大侵华的借口

C.表明近代民族工业发展成效显著

D.表明传统自然经济未发生变化

17.(2021·全国高三专题练习)下表为晚清介绍世界地理科学知识及各国历史的著作,该表可以说明,这时期

年代

1840

1842

1847

1848

1855

编撰者

林则徐

魏源

姚莹

徐继畲

陈逄衡

著作

《四洲志》

《海国图志》

《康蝤纪行》

《赢环志略》

《英吉利纪略》

A.开明知识分子开始反思天朝上国观念

B.近代工业文明冲击传统的王朝意识

C.官绅士人以传播世界地理知识为己任

D.朝廷迫切需要了解夷情以应对变局

18.(2021·全国高三开学考试)1793年,英国马嘎尔尼使团来华朝见乾隆帝,虽然没有达到开放通商的预期目的,但对大清王朝的军队设施以及海防布置了解很深。他们甚至在几乎没有任何干预的情况下,测定了清朝的海岸线。形成这一现象的主要原因是

A.闭关锁国的政策使然

B.政府的国防意识淡薄

C.英国海上的优势明显

D.天朝上国的优势心态

19.(2021·全国高三专题练习)西方历史学家认为,这场战争意味着外国在华活动的加剧,这些活动打破了中国的孤立局面,在中国开创了一个革命性变化的时代。而马克思主义学者则认为,这场战争是资本主义之凶恶的缩影,它把中国拖入了半殖民地的深渊。这场战争使( )

A.西装开始传入中国

B.中国的半殖民地程度加深

C.清政府放宽对民间设厂的限制

D.北京东交民巷划定为“使馆界”

20.(2021·山东日照市·高三其他模拟)晚清上海报刊开展过一场俭与奢的讨论。1877年《申报》发文指出;节俭的传统美德"可行诸三代以上,不能行之三代以下也……裕国足民之道,不在乎斤斤讲求崇尚节俭,盖自有其道也"。这表明

A.传统农耕经济结构趋于瓦解

B.西方奢靡之风冲击传统文化

C.社会发展引发消费观念变化

D.报刊传媒引领社会风气改变

二、材料分析题(40分)

21.(2021·进贤县第一中学高一月考)阅读材料,回答问题

材料一

历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料二

1839年,林则徐写了一封致大不列颠女王维多利亚的信。虽然这封信没有送出,但是它表明了中国政府的立场和态度,也给我们留下了一份珍贵的史料。以下为这封信的摘录:“我天朝君临万国,尽有不测神威,然不忍不教而诛。故特明宣定例。该国夷商欲图长久贸易,必当懔遵宪典,将鸦片永断来源,切勿以身试法。”

——选自《新全球史》(美杰里·本特利、赫伯特·齐格勒著)

材料三

1840年4月7日,英国下议院开始讨论对华战争军费案和广州英商损失赔偿案。经过三天的辩论,会议以271对262的9票微弱多数通过了内阁的侵华决定。1840年5月10日,其国上议院也一致通过了上述决议。

材料四

1840年艾律率英舰8艘,于8月进泊天津大沽口外,向清政府递交照会、施加压力。道光帝接到照会后,得知英国要求赔礼道歉、偿还烟毂、割让岛屿等。道光听信谗言,以为是林则徐、邓廷桢等人办理禁烟之事不善才引起英军入侵,只要惩办林、邓等人。英国就会退兵。于是,道光帝任命自夸退敌有功的琦善为钦差大臣,赴广东继续办理中英交涉,并同时将林则徐、邓建桢等革职查办。

(1)根据材料一及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。结合史实,说明第三帝国的“内向”“保守”及“非竞争性”主要表现在那些方面?

(2)阅读材料二,你将获得哪些历史信息。

(3)依据材料三、四并结合所学知识,鸦片战争期间中英两国的政体有什么不同?与道光帝相比,同样作为国家元首的英国国王在行使权力上又有什么不同?并依据材料分析中英两国关于鸦片战争的一系列决策是如何作出的?

22.(2021·山西晋中市·高一期末)阅读材料.完成下列要求

材料

偶然与必然

有人认为,1840年发生的鸦片战争是场意外,这场意外,毁了一个王朝,像扳道岔一样,把古老的中国板到了另一个轨道上。也有人认为它不是一场意外,而是19世纪以来历史发展的必然结果。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合.)

参考答案

1.C

【详解】

林则徐代表清政府发动虎门销烟,其他两次禁烟禁毒活动均是政府行为,说明政府主导禁烟禁毒运动,故答案为C项;材料没有反映社会对鸦片危害的看法,排除A项;这些鸦片并非都是中国人种植的,排除B项;D项中的“主要”说法绝对,实际上大多鸦片都是走私进入,排除D项。

2.C

【详解】

鸦片战争后中国国门被打开,民族危机日益加深,中国学者面对内忧外患的局面,希望通过文化传播提高民族自信,故答案为C项;材料反映的是东学西渐,排除A项;B项中的“思想主流”材料不能反映,也不符合史实,排除;中国学者这么做不是为了列强的需要,而是为了宣传中国文化,排除D项。

3.A

【详解】

根据材料“广州提供了年达300万磅印度商品的出路”“倾所有兰开夏纺织厂的出产,都不足以供给中国一省消费之用”可知,材料中曼彻斯特商会对广州市场的觊觎、璞鼎查对中国市场的展望说明英国发动鸦片战争的意图是打开中国市场,A项正确;材料内容主要体现了英国发动鸦片战争的意图是打开中国市场,没有体现鸦片战争的合法化问题,B项错误;根据所学知识可知,鸦片战争是一场侵略战争,推广先进技术不是其目的,C项错误;根据所学可知,当时英国已完成第一次工业革命,机器进入工厂,对劳动力需求并不大,因此英国发动侵略战争的意图不是掠夺劳动力,D项错误。

4.B

【详解】

根据材料可知,中国的茶叶在1837-1886年间,种茶面积与产量不断提高,但内销数量基本没变,主要销往国外。根据所学知识,鸦片战争前后,伴随着列强的入侵,中国的农产品大量销往国外,中国逐渐成为列强的原料产地,逐渐卷入资本主义世界市场,故B项正确;材料只体现出茶叶出口的数量,并不能体现带来了丰厚的利润,故A项错误;清政府改变了重农抑商政策,不符合史实,故C项错误;从表格的信息中无法体现中国茶叶质优价低竞争力强,故D项错误。

5.D

【详解】

结合所学知识可知,19世纪末,河北一带纺织业生产采用进口棉纱作原料,说明我国近代手工棉纺织业出现纺与织分离的趋势,D项正确;购买和使用洋纱不能说明我国手工棉纺织业在生产中实现了“质”的变化,A项错误;我国近代手工棉纺织业开始“使用机器进行生产”在材料中没有体现,B项错误;近代手工棉纺织业以洋纱为主要原料迅速发展与“外国布来,尽夺吾国布利”“利入甚微”等不符,C项错误。

6.C

【详解】

根据材料并结合所学可知,徐继畲撰写的《瀛寰志略》是一部介绍外国地理、历史的著作,作品中虽然还保留着中华文化的优越感,但他已经接受了西方将世界分为四大洲的地理学说,这体现了徐继畲超乎常人的先进眼光,在地理方面显然比魏源等人更进一步。材料中著名美国来华传教士、汉学家卫三畏认为《瀛寰志略》“成为中国学者刊行同类作品的先导”,可用于论证这是中国近代第一部世界地理著作,故C项正确;林则徐在广东处理对外交涉事务时编纂了《四洲志》,徐继畲的《瀛寰志略》与在广东处理对外交涉事务无关,故A项错误;魏源的《海国图志》提出了“师夷长技以制夷”的主张,故B项错误;材料无法仅凭“获知地球上其他国家的位置、资源和产品”的言论,就能判断作者重视一视同仁地介绍各个国家,故D项错误。

7.A

【详解】

根据材料可知,董宗远认为《南京条约》会损国威、伤国脉、生乱民、边境多事,这将破坏原来的封建统治秩序,因此他反对签约的出发点是维护封建统治秩序,所以A正确;“维护自然经济状况”不符合材料主旨,所以B错误;材料没有涉及到国家独立自主的内容,所以C错误;材料没有体现“学习西方技术”,所以D错误。

8.B

【详解】

外国向中国运销棉纱增多,说明中国日益成为西方列强的商品销售市场;中国的茶、丝、棉花、大豆和其他原料大量出口,说明中国日益成为西方列强的原料产地。材料说明中国日益卷入资本主义世界市场,故选B;A项“全面解体”表述错误,排除;CD两项分别反映了材料的一部分,不能完整反映材料信息,排除。

【点睛】

9.D

【详解】

根据材料“贫苦人便不得不买便宜的但并不耐用的洋布了”、“衣洋布者十之七八”可知,这一变化反映出传统耕织的经济结构受到了外来经济的冲击,进而逐渐解体,故D正确;根据材料“衣洋布者十之七八”可知,机制产品是受欢迎的,故A错误;材料体现了19世纪70年代,我国自然经济解体,没有体现出传统生活思想观念变化,故B错误;根据材料“衣土布者十之二三”可知,传统手工业产品并没有完全退出市场,故C错误。

10.C

【详解】

材料反映了《南京条约》中协定关税的条款,协定关税使得中国的税率是当时世界最低,更便利了英国的经济侵略,使中国日益卷入资本主义世界市场,故选C;协定关税是英国获得的侵略特权,排除A;材料说明中国不了解国际关系准则,导致外交失败,排除B;通商口岸的开放,表明闭关锁国政策走向瓦解,排除D。

11.A

【详解】

材料反映了林则徐利用各种机会积极了解西方国家的情况,便于国人了解西方,有助于进一步开眼看世界,故选A;清政府在鸦片战争中失败,并被迫签订不平等条约,故排除B;鸦片战争期间,清政府固守闭关锁国政策,《南京条约》签订后,清政府才被迫打开国门,故排除C;鸦片战争中清政府失败,并未抵制住列强的侵华行径,故排除D。

12.B

【详解】

根据材料并结合所学可知,鸦片战争后,通商口岸主要分布在东南沿海各省和长江中下游,大量外国商品由此进入中国市场,导致长江流域的贸易地位提升,改变了传统的南北纵向贸易路线,故B项正确;洋务运动兴起于19世纪60年代,与材料时间不符合,排除A项;交通工具进步起了推动性作用,但并非主要因素,排除C项;此时,京津地区并未出现明显的社会动荡,排除D项。故选:B。

13.B

【详解】

鸦片战争后,中国出现向西方学习的新思潮,林则徐,魏源等人是其中的代表人物,他们开始关注世界的政治、经济形势的变化,故B项正确;主张实行民主共和制是资产阶级革命派,排除A项;洋务运动在19世纪60年代开始,林则徐不是洋务派的代表,排除C项;魏源是封建地主阶级的代表,并不主张在中国发展资本主义,排除D项。

14.C

【详解】

材料反映了清政府在关乎国家领土、关税和司法等方面缺乏国家主权意识,这说明清政府固守“天朝上国”思想,严重缺乏近代国家主权观念,故选C;材料反映的是清政府缺乏国家主权意识,没有体现列强打开中国市场、掠夺原料的目的,故排除A;材料反映出清政府闭关锁国政策已被列强打破,故排除B;材料反映的是清政府的封闭落后,缺乏国家主权意识,而非大国外交的博大胸怀,故排除D。

15.D

【详解】

根据材料可知,19世纪中后期,部分地区农业种植结构变化,棉花地位提高;这说明部分地区出现耕织分离,农产品出口增加和商品化程度提高,D项正确;材料信息只是部分地区种植棉花增多的现象,没有提供农业产业结构的具体比例信息,无法得出农业格局发生根本改变的结论,A项排除;材料只提供棉花种植增多的信息,棉纺织业没有成为支柱产业,B项排除;材料没有体现土地所有制类型及其变化,C项排除;

【点睛】

16.B

【详解】

材料反映的是两次鸦片战争期间,英国对华贸易总额有一定上升,但后来又下降了,英国人认为这是由于通商口岸数量比较少导致的,所以后来再次发动了对华侵略战争。故B正确;1842年鸦片战争以后闭关锁国政策已经被打破,故A错误,排除;民族资本主义工业是在19世纪六七十年代产生的,故排除C项;材料看不出传统的自然经济是否发生了变化,故排除D项。故选B项。

17.A

【详解】

这些著作有利于人们了解世界各国的地理和历史状况,客观全面认识世界和各个国家,对中国人的“天朝上国”观念产生冲击,故答案为A项;这些著作没有涉及近代工业文明,排除B项;这些编撰者的主要目的不是传播世界地理知识,排除C项;编撰历史地理著作,不是政府行为,不能反映政府的态度,排除D项。

18.B

【详解】

结合所学知识可知,18世纪末,英国使团能够轻易测定清朝的海岸线,窥探中国军队设施、海防布置,主要是因为清政府国防意识淡薄,B项正确;闭关锁国政策即严格限制外国人来华贸易,不是英国人能掌握中国国防情报的原因,A项错误;英国海上优势明显是客观条件,并非其使团轻易获取中国军事情报的主要原因,C项错误;英国人测定清朝海岸线等国防机密能够得逞,主要原因并非中国人的自大心态,D项错误。

19.A

【详解】

根据材料“这场战争意味着外国在华活动的加剧,这些活动打破了中国的孤立局面,在中国开创了一个革命性变化的时代。而马克思主义学者则认为,这场战争是资本主义之凶恶的缩影,它把中国拖入了半殖民地的深渊”,可得出,这场战争是鸦片战争。鸦片战争打破了中国的闭关锁国局面,使中国开始沦为半殖民地半封建社会。伴随着国门洞开,西方文明也大量随之传入中国,如西装、西餐等在通商口岸的大城市开始出现,故A项正确;第二次鸦片战争后,中国的半殖民地程度加深,这与材料主旨不符,故B项错误;甲午战争失败后,清政府放宽对民间设厂的限制,这与题意不符,故C项错误;八国联军侵华战争后签订的《辛丑条约》划定北京东交民巷划定为“使馆界”,这与材料无关,故D项错误。

20.B

【详解】

从材料中的“1877年”和“不在乎斤斤讲求崇尚节俭”等信息可以看出,近代中国打开国门后,西方奢靡之风涌入,冲击传统文化中崇尚节俭的观念,故答案为B项;材料没有涉及经济结构的变化,排除A项;联系所学可知,这一时期消费观念的变化与社会发展无关,排除C项;材料没有反映报刊传媒对社会风气的影响,排除D项。

21.(1)政治结构:三公九卿制向三省六部制转变;(或者从贵族制度向官僚制度转变)选官制度:由察举制向科举制转变。

政治方面:专制主义空前加强如废宰相,设内阁、军机处,加强皇权等;对外经济与文化交往方面:实行海禁、闭关锁国政策等。

(2)①清政府闭关锁国,虚骄自大;②禁止鸦片输入,维护国家利益;③中国是文明礼仪之邦等。

(3)中国:君主专制政体;英国:君主立宪政体。

道光帝:独裁专制;英国:国王统而不治。

中国:皇帝没有掌握全面、充分的情况,根据个人判断作出了决策。

英国:议会就正反两种意见进行充分辩论,通过投票根据多数意见做出决策。

【详解】

(1)根据“第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带”并结合所学内容可知,在政治结构上主要是从三公九卿制向三省六部制转变;在选官制度上是由察举制向科举制转变。根据“第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性”并结合所学可知第三帝国收敛的表现在政治方面主要是专制主义空前加强,如废宰相,设内阁、军机处,加强皇权等;对外经济与文化交往方面:实行海禁、闭关锁国政策等。

(2)根据“我天朝君临万国,尽有不测神威,然不忍不教而诛。故特明宣定例。该国夷商欲图长久贸易,必当懔遵宪典,将鸦片永断来源”并结合所学内容可知获得的信息包括,①清政府闭关锁国,虚骄自大;②禁止鸦片输入,维护国家利益;③中国是文明礼仪之邦等。

(3)根据“英国下议院开始讨论对华战争军费案和广州英商损失赔偿案”、“道光帝任命自夸退敌有功的琦善为钦差大臣,赴广东继续办理中英交涉,并同时将林则徐、邓建桢等革职查办”可知当时中国是君主专制政体;英国是君主立宪政体。作为国家元首,道光帝是独裁专制;英国的国王统而不治。综合材料内容可知,中国皇帝没有掌握全面、充分的情况,根据个人判断作出了决策。而英国议会就正反两种意见进行充分辩论,通过投票根据多数意见做出决策。

22.示例:观点:鸦片战争是必然的。

论述:政治上,英国是先进的资本主义国家,而中国的封建统治日益腐败。经济上,英国率先完成了工业革命,成为头号资本主义世界强国,急需扩大销售市场和原料产地,而中国是落后的封建自然经济占统治地位,自然经济的抵制作用异常顽强。军事上,英国船坚炮利,战斗力强,而中国装备陈旧,军纪败坏。对外策略上,英国为扩大原料产地和销售市场,到处进行殖民扩张,而清政府推行闭关锁国政策,阻碍了中外科技文化的交流,统治者愚昧无知,不了解世界局势。由此看出,鸦片战争前中国日趋衰落的国力构成了英国侵略中国的可能性,而英国为了满足自身资本主义发展的需要,迫切要求扩大海外殖民地和市场,这就决定了英国要对中国发动侵略战争的必然性。

【详解】

本题是开放性试题,解题的思维过程是:首先,认真阅读材料,并从中提炼出一个观点;然后,自拟一个论题,论题必须明确;再次,结合所学知识进行简要论述。“观点”,依据材料信息“也有人认为它不是一场意外,而是19世纪以来历史发展的必然结果”得出:鸦片战争是必然的。“论述”,依据所学知识从政治、经济、军事、对外政策等角度进行中英对比即可。

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进