2021-2022学年统编版(2019)高中语文选择性必修上册第二单元任务群:4《论语十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》课件(16张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中语文选择性必修上册第二单元任务群:4《论语十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》课件(16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 249.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-03 07:35:42 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》

任务群教学:儒家君子,仁者爱人

统编教材选择性必修(上)第二单元

1.这三篇文章提出了哪些人生的基本道理和立身处世的基本原则;

2.同为儒家学派,三篇文章的观点有什么异同及产生的原因;

3.辨析三篇文章的主要概念、观点及其逻辑关系;

4.赏析文章的语言艺术.

学习任务:

1.熟读《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》;

2.简要搜索有关作者的知识和作品的写作背景;

3.疏通文本,概括每篇文章的内容要点;

4.勾画出文章中重要的和精彩的句子加以赏析。

课前准备:

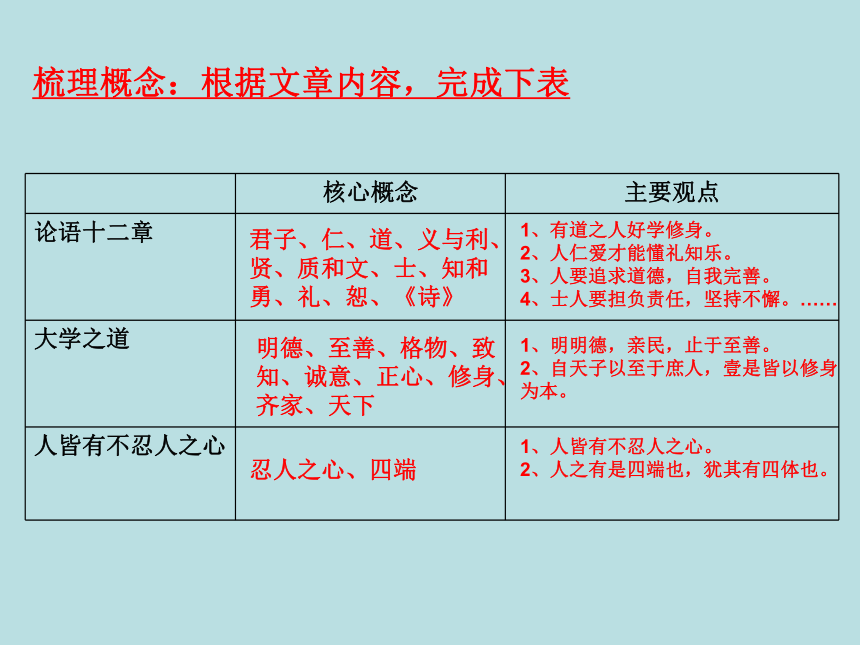

梳理概念:根据文章内容,完成下表

核心概念

主要观点

论语十二章

大学之道

人皆有不忍人之心

君子、仁、道、义与利、贤、质和文、士、知和勇、礼、恕、《诗》

1、有道之人好学修身。

2、人仁爱才能懂礼知乐。

3、人要追求道德,自我完善。

4、士人要担负责任,坚持不懈。……

明德、至善、格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、天下

1、明明德,亲民,止于至善。

2、自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

1、人皆有不忍人之心。

2、人之有是四端也,犹其有四体也。

忍人之心、四端

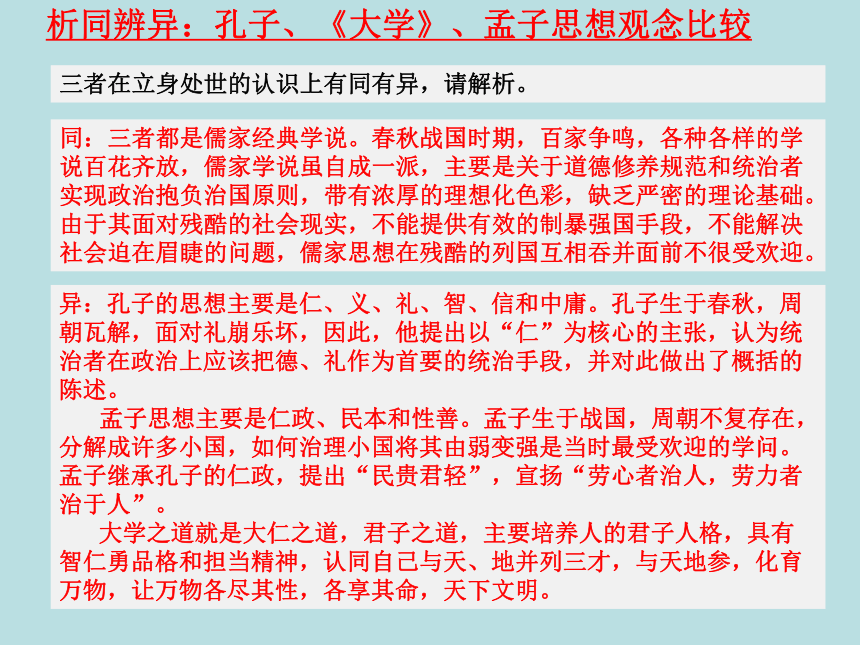

析同辨异:孔子、《大学》、孟子思想观念比较

三者在立身处世的认识上有同有异,请解析。

同:三者都是儒家经典学说。春秋战国时期,百家争鸣,各种各样的学说百花齐放,儒家学说虽自成一派,主要是关于道德修养规范和统治者实现政治抱负治国原则,带有浓厚的理想化色彩,缺乏严密的理论基础。由于其面对残酷的社会现实,不能提供有效的制暴强国手段,不能解决社会迫在眉睫的问题,儒家思想在残酷的列国互相吞并面前不很受欢迎。

异:孔子的思想主要是仁、义、礼、智、信和中庸。孔子生于春秋,周朝瓦解,面对礼崩乐坏,因此,他提出以“仁”为核心的主张,认为统治者在政治上应该把德、礼作为首要的统治手段,并对此做出了概括的陈述。

孟子思想主要是仁政、民本和性善。孟子生于战国,周朝不复存在,分解成许多小国,如何治理小国将其由弱变强是当时最受欢迎的学问。孟子继承孔子的仁政,提出“民贵君轻”,宣扬“劳心者治人,劳力者治于人”。

大学之道就是大仁之道,君子之道,主要培养人的君子人格,具有智仁勇品格和担当精神,认同自己与天、地并列三才,与天地参,化育万物,让万物各尽其性,各享其命,天下文明。

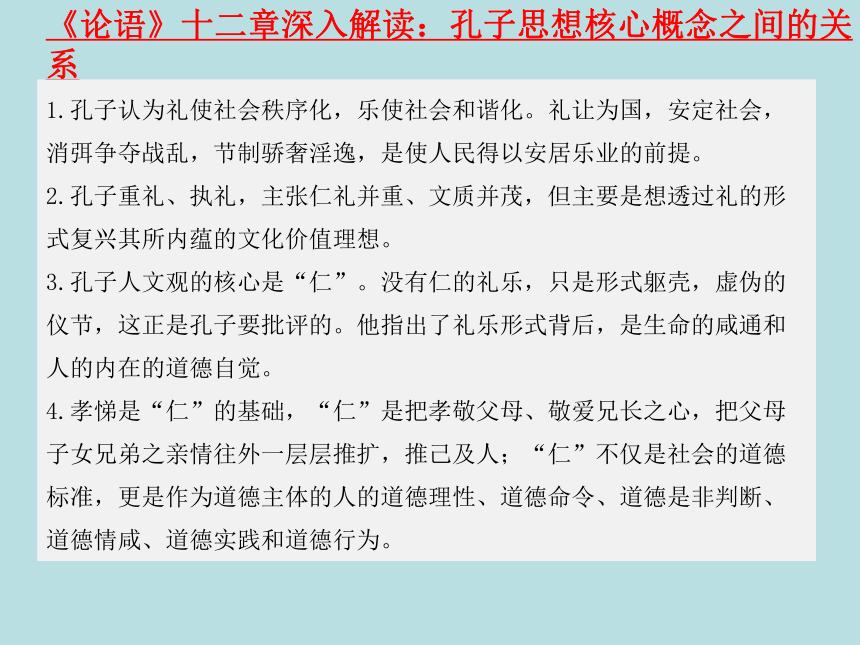

《论语》十二章深入解读:孔子思想核心概念之间的关系

1.孔子认为礼使社会秩序化,乐使社会和谐化。礼让为国,安定社会,消弭争夺战乱,节制骄奢淫逸,是使人民得以安居乐业的前提。

2.孔子重礼、执礼,主张仁礼并重、文质并茂,但主要是想透过礼的形式复兴其所内蕴的文化价值理想。

3.孔子人文观的核心是“仁”。没有仁的礼乐,只是形式躯壳,虚伪的仪节,这正是孔子要批评的。他指出了礼乐形式背后,是生命的咸通和人的内在的道德自觉。

4.孝悌是“仁”的基础,“仁”是把孝敬父母、敬爱兄长之心,把父母子女兄弟之亲情往外一层层推扩,推己及人;“仁”不仅是社会的道德标准,更是作为道德主体的人的道德理性、道德命令、道德是非判断、道德情咸、道德实践和道德行为。

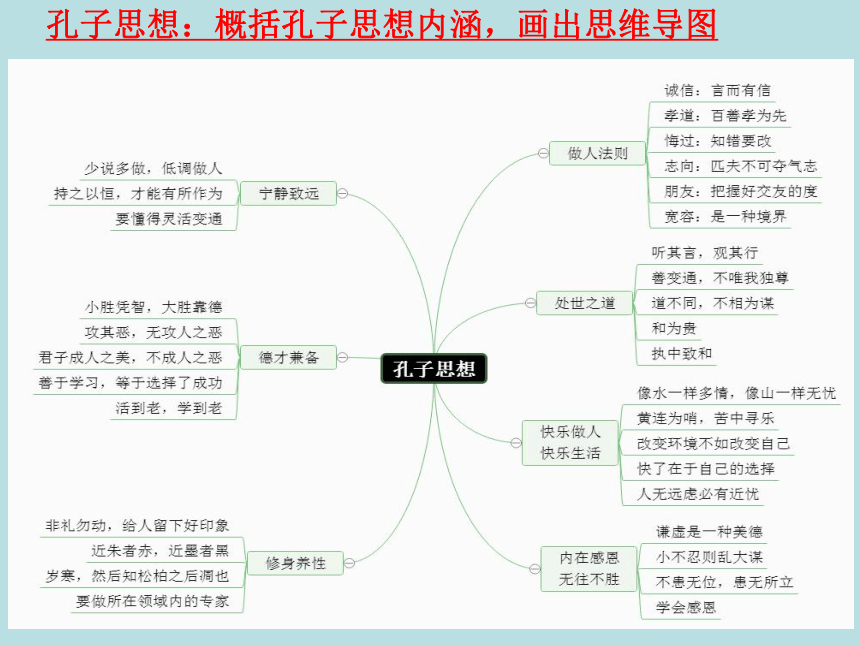

孔子思想:概括孔子思想内涵,画出思维导图

1.人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

2、仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

3.知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

4.颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

仁是忠恕之道,是孔子的思想核心,贯彻仁要终生不倦。

内涵:仁是礼乐制度的基础,人内心没有仁爱,就无法对待礼仪和音乐。

仁者就是奉行忠恕之道的人,行仁就不会招来忧怨

孔子思想:分析文章有关句子,解析“仁”的内涵

颜回是孔子心目中最优秀的学生,他的日常行为表现最接近“仁”的境界(颜回三月不违仁),因此孔子的回答体现了他内心最高的标准:克已复礼。克己对内(内圣),复礼对外(外王),这是儒家的最高理想,也是孔子的毕生追求。一旦做到这一点,天下都会称赞他具有了仁的品格。达成仁的境界要靠自身的努力,具体的操作方法就是要克制自己,不被礼崩乐坏的现实同化。。

1.君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。

可谓好学也已。

2、君子喻于义,小人喻于利。

附:孔子谈君子语录(翻译理解)

1、君子不以言举人,不以人废言;

2、君子矜而不争,群而不党;

3、君子合而不间,小人间而不合;

4、君子周而不比,小人比而不周;

5、君子成人之美,不成人之恶,小人反是;

6、君子坦荡荡,小人长戚戚;

作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,而应当把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己

“君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。”与君子谈事情,他们只问道德上该不该做;跟小人谈事情,他只是想到有没有利可图。

孔子思想:分析文章有关句子,解析“君子”应有的品格

《大学之道》:“三纲领”“八条目”之间是怎样的逻辑关系?

《大学》提出了“三纲领”和“八条目”,强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

所谓“明明德”,就是发扬光大人所固有的天赋的光明道德。所谓“在亲民”,这里的“亲”同“新”,是使人弃旧图新、去恶从善,是革新、弃旧图新之意。所谓“止于至善”,就是要求达到儒家封建伦理道德的至善境界。

《大学》还谈到格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,后世称之为《大学》的“八条目”,这是实现“三纲领”的具体步骤。“八条目”的中心环节是修身,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。对于培养目标和方法,《大学》反复强调的是个人的道德修养。

《大学之道》:修、齐、治、平的关系如何?

《大学》“八条目”常概括为“修身、齐家、治国、平天下”四条目,所以《大学》之道的核心就是“修、齐、治、平",这也是儒家治国之道的核心策略。这四者之间是是一种从前到后的因果关系,讲求先后顺序,彼此间又相辅相成。

儒家强调“修己是治人的前提”。因此,修身既是《大学》思想的根本目的,同时又是治国平天下的出发点。必须要通过提高自身的道德修养,来实现家庭的和谐,社会的和谐,乃至天下的和谐。

当然,“修齐治平”并不只是帝王的必修课。儒家主张“学而优则仕”,提倡积极的出世精神,鼓励每个人以修身、齐家治国、平天下为己任。而儒家的正人先正己、修已以安百姓、修身治国齐家平天下的政治理想,可以说是我国古代政治文化的精华。

《人皆有不忍人之心》:本文的论证思路是怎样的?

解析:本文开篇以“人皆有不忍人之心”为前提,推导出“不忍人之政”,继而推导出以“不忍人之政”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。接下来,孟子以“孺子将入于井”举例论证,展开了进一步的论述,说明了“人皆有不忍人之心”,这乃是人的本能。之后,孟子指出了“四心”与“四端”的关系。最后运用比喻论证和对比论证的方法,强调了扩充“四端”的重要性。

《人皆有不忍人之心》:

孟子是怎样继承与发扬孔子的

“仁”的学说的?

在孔子的思想体系中,仁是核心。仁者,即爱人。孔子对仁的解释:“修己以安人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”。他所阐释更多的是一种对自我修养的提升,然后再推己及人,达到全社会的一种和谐的仁的统一。

孟子在百家争鸣的形势下,竭力抗争来维护孔子学说,在孔子理论思想的基础上对“仁”进行了一些继承的表述:“夫仁,天之尊爵也,人之安宅也。”“分人以财谓之惠,教人以善谓之忠,为天下得人者谓之仁。”“仁之实,事亲是也。”“仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”“仁,人心也;义,人路也。”孟子也认为个人对于孝、悌、友、忠、信、宽、恕、恭、敬的修养很重要,对仁的形成起到了根基性作用。

《人皆有不忍人之心》:

孟子是怎样继承与发扬孔子的

“仁”的学说的?

孟子很好地继承了孔子对仁的本质的阐释,还对孔子的仁有了明显的延伸,对于孔子提出的关于为政的一些片段,孟子则明确提出仁政,并提出了详细的策略。如“民为贵,社稷次之,君为轻。”所以孟子承认国家存在的关键因素就是确保人民的利益,进一步说明孟子并没有把国君放在高位。这与孔子所提倡的“君君、臣臣、父父、子子”这样的秩序规范性是有所不同的。“尧舜之道,不以仁政不能平治天下。”主张以仁政治国。孔子对为政并没有提出明确的措施,只是要求君主有仁,然后把仁推广至自己的人民。而孟子则明确地提出了-些措施。首先在政治上提倡“以民为本”、“制民以恒产”“王无罪岁,斯天下之民至焉”,让下层民众得到切实的实惠,社会才能稳定。“从孔了的仁道到孟子的仁政,儒家人文主义原则便表现为一个深化。

语言风格:分析三篇文章的语言特点

《论语》:《论语》是记言的语录体散文,极富特色,堪称语言典范。书中许多用语因简洁明快,幽默含蓄,形象生动,哲理性强,思想深遂,内涵丰富,极富概括力而被后人引用,许多语句成为成语、格言、警句。具体表现在以下四个方面:语言口语化,自然亲切;极富个性,情感真切;简洁明快,表达准确;幽里诙谐,语境轻松。

《大学之道》:简练而内涵丰富,深入浅出,发人深省。

《人皆有不忍人之心》:1.语言节奏明快、气势磅礴、富有感染力。全文鲜明地论说了人性与仁政之间的关系,语言简练,节奏明快,既有鲜明的观点,又进行了有力的论述,特别是排比句式的运用更加使得语言气势磅礴,加大了说理的力度。2.综合运用譬喻、排比、对比、假设等艺术手法。多种艺术手法的综合运用使得这篇论说文说理更加有力。

谢谢观摩,敬请指教!

《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》

任务群教学:儒家君子,仁者爱人

统编教材选择性必修(上)第二单元

1.这三篇文章提出了哪些人生的基本道理和立身处世的基本原则;

2.同为儒家学派,三篇文章的观点有什么异同及产生的原因;

3.辨析三篇文章的主要概念、观点及其逻辑关系;

4.赏析文章的语言艺术.

学习任务:

1.熟读《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》;

2.简要搜索有关作者的知识和作品的写作背景;

3.疏通文本,概括每篇文章的内容要点;

4.勾画出文章中重要的和精彩的句子加以赏析。

课前准备:

梳理概念:根据文章内容,完成下表

核心概念

主要观点

论语十二章

大学之道

人皆有不忍人之心

君子、仁、道、义与利、贤、质和文、士、知和勇、礼、恕、《诗》

1、有道之人好学修身。

2、人仁爱才能懂礼知乐。

3、人要追求道德,自我完善。

4、士人要担负责任,坚持不懈。……

明德、至善、格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、天下

1、明明德,亲民,止于至善。

2、自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

1、人皆有不忍人之心。

2、人之有是四端也,犹其有四体也。

忍人之心、四端

析同辨异:孔子、《大学》、孟子思想观念比较

三者在立身处世的认识上有同有异,请解析。

同:三者都是儒家经典学说。春秋战国时期,百家争鸣,各种各样的学说百花齐放,儒家学说虽自成一派,主要是关于道德修养规范和统治者实现政治抱负治国原则,带有浓厚的理想化色彩,缺乏严密的理论基础。由于其面对残酷的社会现实,不能提供有效的制暴强国手段,不能解决社会迫在眉睫的问题,儒家思想在残酷的列国互相吞并面前不很受欢迎。

异:孔子的思想主要是仁、义、礼、智、信和中庸。孔子生于春秋,周朝瓦解,面对礼崩乐坏,因此,他提出以“仁”为核心的主张,认为统治者在政治上应该把德、礼作为首要的统治手段,并对此做出了概括的陈述。

孟子思想主要是仁政、民本和性善。孟子生于战国,周朝不复存在,分解成许多小国,如何治理小国将其由弱变强是当时最受欢迎的学问。孟子继承孔子的仁政,提出“民贵君轻”,宣扬“劳心者治人,劳力者治于人”。

大学之道就是大仁之道,君子之道,主要培养人的君子人格,具有智仁勇品格和担当精神,认同自己与天、地并列三才,与天地参,化育万物,让万物各尽其性,各享其命,天下文明。

《论语》十二章深入解读:孔子思想核心概念之间的关系

1.孔子认为礼使社会秩序化,乐使社会和谐化。礼让为国,安定社会,消弭争夺战乱,节制骄奢淫逸,是使人民得以安居乐业的前提。

2.孔子重礼、执礼,主张仁礼并重、文质并茂,但主要是想透过礼的形式复兴其所内蕴的文化价值理想。

3.孔子人文观的核心是“仁”。没有仁的礼乐,只是形式躯壳,虚伪的仪节,这正是孔子要批评的。他指出了礼乐形式背后,是生命的咸通和人的内在的道德自觉。

4.孝悌是“仁”的基础,“仁”是把孝敬父母、敬爱兄长之心,把父母子女兄弟之亲情往外一层层推扩,推己及人;“仁”不仅是社会的道德标准,更是作为道德主体的人的道德理性、道德命令、道德是非判断、道德情咸、道德实践和道德行为。

孔子思想:概括孔子思想内涵,画出思维导图

1.人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

2、仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

3.知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

4.颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

仁是忠恕之道,是孔子的思想核心,贯彻仁要终生不倦。

内涵:仁是礼乐制度的基础,人内心没有仁爱,就无法对待礼仪和音乐。

仁者就是奉行忠恕之道的人,行仁就不会招来忧怨

孔子思想:分析文章有关句子,解析“仁”的内涵

颜回是孔子心目中最优秀的学生,他的日常行为表现最接近“仁”的境界(颜回三月不违仁),因此孔子的回答体现了他内心最高的标准:克已复礼。克己对内(内圣),复礼对外(外王),这是儒家的最高理想,也是孔子的毕生追求。一旦做到这一点,天下都会称赞他具有了仁的品格。达成仁的境界要靠自身的努力,具体的操作方法就是要克制自己,不被礼崩乐坏的现实同化。。

1.君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。

可谓好学也已。

2、君子喻于义,小人喻于利。

附:孔子谈君子语录(翻译理解)

1、君子不以言举人,不以人废言;

2、君子矜而不争,群而不党;

3、君子合而不间,小人间而不合;

4、君子周而不比,小人比而不周;

5、君子成人之美,不成人之恶,小人反是;

6、君子坦荡荡,小人长戚戚;

作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,而应当把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己

“君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。”与君子谈事情,他们只问道德上该不该做;跟小人谈事情,他只是想到有没有利可图。

孔子思想:分析文章有关句子,解析“君子”应有的品格

《大学之道》:“三纲领”“八条目”之间是怎样的逻辑关系?

《大学》提出了“三纲领”和“八条目”,强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

所谓“明明德”,就是发扬光大人所固有的天赋的光明道德。所谓“在亲民”,这里的“亲”同“新”,是使人弃旧图新、去恶从善,是革新、弃旧图新之意。所谓“止于至善”,就是要求达到儒家封建伦理道德的至善境界。

《大学》还谈到格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,后世称之为《大学》的“八条目”,这是实现“三纲领”的具体步骤。“八条目”的中心环节是修身,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。对于培养目标和方法,《大学》反复强调的是个人的道德修养。

《大学之道》:修、齐、治、平的关系如何?

《大学》“八条目”常概括为“修身、齐家、治国、平天下”四条目,所以《大学》之道的核心就是“修、齐、治、平",这也是儒家治国之道的核心策略。这四者之间是是一种从前到后的因果关系,讲求先后顺序,彼此间又相辅相成。

儒家强调“修己是治人的前提”。因此,修身既是《大学》思想的根本目的,同时又是治国平天下的出发点。必须要通过提高自身的道德修养,来实现家庭的和谐,社会的和谐,乃至天下的和谐。

当然,“修齐治平”并不只是帝王的必修课。儒家主张“学而优则仕”,提倡积极的出世精神,鼓励每个人以修身、齐家治国、平天下为己任。而儒家的正人先正己、修已以安百姓、修身治国齐家平天下的政治理想,可以说是我国古代政治文化的精华。

《人皆有不忍人之心》:本文的论证思路是怎样的?

解析:本文开篇以“人皆有不忍人之心”为前提,推导出“不忍人之政”,继而推导出以“不忍人之政”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。接下来,孟子以“孺子将入于井”举例论证,展开了进一步的论述,说明了“人皆有不忍人之心”,这乃是人的本能。之后,孟子指出了“四心”与“四端”的关系。最后运用比喻论证和对比论证的方法,强调了扩充“四端”的重要性。

《人皆有不忍人之心》:

孟子是怎样继承与发扬孔子的

“仁”的学说的?

在孔子的思想体系中,仁是核心。仁者,即爱人。孔子对仁的解释:“修己以安人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”。他所阐释更多的是一种对自我修养的提升,然后再推己及人,达到全社会的一种和谐的仁的统一。

孟子在百家争鸣的形势下,竭力抗争来维护孔子学说,在孔子理论思想的基础上对“仁”进行了一些继承的表述:“夫仁,天之尊爵也,人之安宅也。”“分人以财谓之惠,教人以善谓之忠,为天下得人者谓之仁。”“仁之实,事亲是也。”“仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”“仁,人心也;义,人路也。”孟子也认为个人对于孝、悌、友、忠、信、宽、恕、恭、敬的修养很重要,对仁的形成起到了根基性作用。

《人皆有不忍人之心》:

孟子是怎样继承与发扬孔子的

“仁”的学说的?

孟子很好地继承了孔子对仁的本质的阐释,还对孔子的仁有了明显的延伸,对于孔子提出的关于为政的一些片段,孟子则明确提出仁政,并提出了详细的策略。如“民为贵,社稷次之,君为轻。”所以孟子承认国家存在的关键因素就是确保人民的利益,进一步说明孟子并没有把国君放在高位。这与孔子所提倡的“君君、臣臣、父父、子子”这样的秩序规范性是有所不同的。“尧舜之道,不以仁政不能平治天下。”主张以仁政治国。孔子对为政并没有提出明确的措施,只是要求君主有仁,然后把仁推广至自己的人民。而孟子则明确地提出了-些措施。首先在政治上提倡“以民为本”、“制民以恒产”“王无罪岁,斯天下之民至焉”,让下层民众得到切实的实惠,社会才能稳定。“从孔了的仁道到孟子的仁政,儒家人文主义原则便表现为一个深化。

语言风格:分析三篇文章的语言特点

《论语》:《论语》是记言的语录体散文,极富特色,堪称语言典范。书中许多用语因简洁明快,幽默含蓄,形象生动,哲理性强,思想深遂,内涵丰富,极富概括力而被后人引用,许多语句成为成语、格言、警句。具体表现在以下四个方面:语言口语化,自然亲切;极富个性,情感真切;简洁明快,表达准确;幽里诙谐,语境轻松。

《大学之道》:简练而内涵丰富,深入浅出,发人深省。

《人皆有不忍人之心》:1.语言节奏明快、气势磅礴、富有感染力。全文鲜明地论说了人性与仁政之间的关系,语言简练,节奏明快,既有鲜明的观点,又进行了有力的论述,特别是排比句式的运用更加使得语言气势磅礴,加大了说理的力度。2.综合运用譬喻、排比、对比、假设等艺术手法。多种艺术手法的综合运用使得这篇论说文说理更加有力。

谢谢观摩,敬请指教!