24月迹课件(14张PPT)

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

24、月迹

教学目标

教学重难点:

1.会认“妒、袅”等6个生字,正确流利、有感情地朗读课文。

2.了解月亮的足迹都会出现在哪里,品味月色的美。理清课文的写作顺序。

3.理解“月亮是属于我们的,每个人的”的含义。体会孩子的童真童心童趣,能说出作者通过寻找月迹所要表达的感情。

1.品读优美且富有童真童趣的语言,欣赏月之美,体悟作者对美好生活的热爱之情。

2.找寻月迹,感受孩子们心情的变化,体会月亮的动态美,学习并尝试写出景物的变化。

同学们,你知道与月亮有关的一个传统节日是什么节吗?你知道人们过中秋节都要干什么吗?

下面我们就一起和作者回到童年里的那个中秋节的晚上,一起去寻找美丽的月亮!

谈话导入,走进文本

贾平凹,1952年出生于陕西,代表作有《商州》、《浮躁》、《废都》、《白夜》、《秦腔》、《古炉》。作品曾获得国家级文学奖五次。

谈话导入,走进文本

倾听朗读

好的阅读习惯——不动笔墨不读书

(1)圈出生字词并注音。

(2)思考:文章写的是什么时间,什么地点,什么人做的一件什么样的事情?

(3)文章的线索是什么?围绕此线索,课文中分别写了孩子们的哪些活动?

初读课文,整体感知

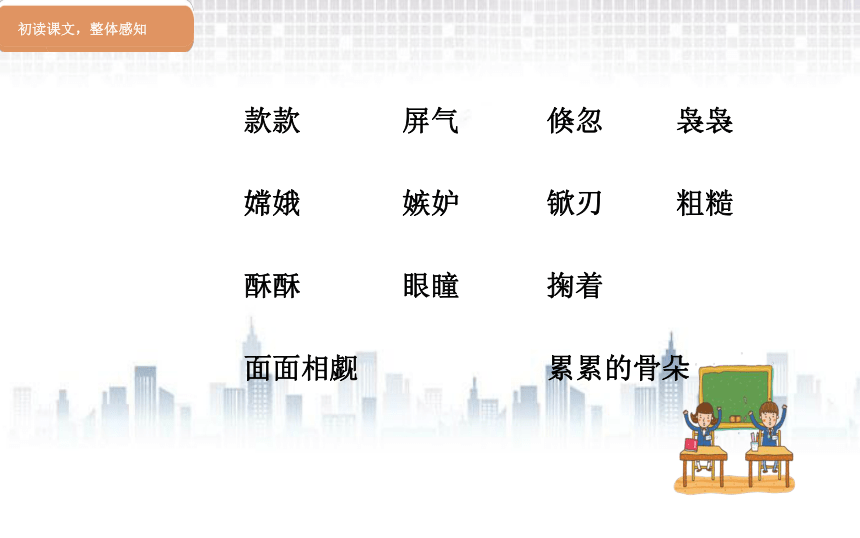

款款

屏气

倏忽

袅袅

嫦娥

嫉妒

锨刃

粗糙

酥酥

眼瞳

掬着

面面相觑

累累的骨朵

初读课文,整体感知

文章写的是什么时间,什么地点,什么人做的一件什么样的事情?

时间:中秋的夜里

地点:中堂里、院子里、院门外

人物:奶奶、我和弟弟、妹妹

事情:盼月——寻月——议月

初读课文,整体感知

作者以月迹为线索,

院中盼月

镜中看月

院中望月

杯中饮月

河中寻月

眼瞳见月

沙滩议月

2.文章的线索是什么?围绕此线索,课文中分别写了孩子们的哪些活动?

初读课文,整体感知

孩子们在哪些地方寻到了月亮,月亮有什么变化,说说课文描写的画面。

镜中月: 白道儿、半圆、爬得高、满盈、亏了

院中月: 玉玉的、银银的、大、圆、里边有东西 葡萄叶儿、瓷花盆上、锨刃儿上

河中月: 哪一处的水里都有

眼中月: 小小的、这么多;只要你愿意,它就有了哩

空中月“” 白光光的,月亮是我们的

初读课文,整体感知

再读课文,从文中找寻表现人物心理情绪变化的词句。

又常常什么都觉得不满足。

一个空镜,一个失望。

三妹是我们中最漂亮的,我们都羡慕起来;望着她的狂样儿,心里却有了一丝嫉妒。

我们便争执起来。

越发觉得奇了。

我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了。

初读课文,整体感知

为什么文章要以《月迹》为标题?你有什么感悟

月迹可以理解为月亮在孩子心中留下的美好印迹;也可以理解为月的变化轨迹,寻月的过程就是寻找美的过程,它有轨迹。

月亮是美的,天空也是美的。无边无际的天空象征着世间所有美好的事物。我们每个人都可以寻找到生活中的美,对美的追求,应该是人生的座右铭,对于我们每个人都是如此。

初读课文,整体感知

总结全文,关注写法

主题思想:

写作借鉴:

本文通过山村儿童追寻月迹的故事,表现了中秋月夜月亮的淡雅美好,赞美了孩子们美丽纯洁的心灵,表达了孩子们追求美好事物的纯真愿望,同时,也告诉我们:人人都可以拥有美,美属于每一个人,只要我们努力去寻找,就能找到我们所需要的美好事物。

本文最大的特色是口语化的语言的大量运用,清新活泼,充满童心童趣。特别是大量叠词的运用,符合儿童的语言特点。另外,对月亮的描写有动有静,有色有形,突月光的优雅和月夜的迷人。文章借“月亮”来抒情,孩子们对月亮的追求就是对美的追求。作者用追寻月迹来鼓励人们追寻人世间一切美好的事物,独具心裁。

课外拓展

明月几时有?把酒问青天。

——苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

床前明月光,疑是地上霜。

——李白《静夜思》

海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

春花秋月何时了?往事知多少。

——李煜《虞美人·春花秋月何时了》

课外拓展,搜集诗句

月上柳梢头,人约黄昏后。

——欧阳修《生查子·元夕》

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

——张继《枫桥夜泊》

当时明月在,曾照彩云归。

——晏几道《临江仙·梦后楼台高锁》

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

——王昌龄《出塞二首》

明月松间照,清泉石上流。

——王维《山居秋暝》

课外拓展,搜集诗句

24、月迹

教学目标

教学重难点:

1.会认“妒、袅”等6个生字,正确流利、有感情地朗读课文。

2.了解月亮的足迹都会出现在哪里,品味月色的美。理清课文的写作顺序。

3.理解“月亮是属于我们的,每个人的”的含义。体会孩子的童真童心童趣,能说出作者通过寻找月迹所要表达的感情。

1.品读优美且富有童真童趣的语言,欣赏月之美,体悟作者对美好生活的热爱之情。

2.找寻月迹,感受孩子们心情的变化,体会月亮的动态美,学习并尝试写出景物的变化。

同学们,你知道与月亮有关的一个传统节日是什么节吗?你知道人们过中秋节都要干什么吗?

下面我们就一起和作者回到童年里的那个中秋节的晚上,一起去寻找美丽的月亮!

谈话导入,走进文本

贾平凹,1952年出生于陕西,代表作有《商州》、《浮躁》、《废都》、《白夜》、《秦腔》、《古炉》。作品曾获得国家级文学奖五次。

谈话导入,走进文本

倾听朗读

好的阅读习惯——不动笔墨不读书

(1)圈出生字词并注音。

(2)思考:文章写的是什么时间,什么地点,什么人做的一件什么样的事情?

(3)文章的线索是什么?围绕此线索,课文中分别写了孩子们的哪些活动?

初读课文,整体感知

款款

屏气

倏忽

袅袅

嫦娥

嫉妒

锨刃

粗糙

酥酥

眼瞳

掬着

面面相觑

累累的骨朵

初读课文,整体感知

文章写的是什么时间,什么地点,什么人做的一件什么样的事情?

时间:中秋的夜里

地点:中堂里、院子里、院门外

人物:奶奶、我和弟弟、妹妹

事情:盼月——寻月——议月

初读课文,整体感知

作者以月迹为线索,

院中盼月

镜中看月

院中望月

杯中饮月

河中寻月

眼瞳见月

沙滩议月

2.文章的线索是什么?围绕此线索,课文中分别写了孩子们的哪些活动?

初读课文,整体感知

孩子们在哪些地方寻到了月亮,月亮有什么变化,说说课文描写的画面。

镜中月: 白道儿、半圆、爬得高、满盈、亏了

院中月: 玉玉的、银银的、大、圆、里边有东西 葡萄叶儿、瓷花盆上、锨刃儿上

河中月: 哪一处的水里都有

眼中月: 小小的、这么多;只要你愿意,它就有了哩

空中月“” 白光光的,月亮是我们的

初读课文,整体感知

再读课文,从文中找寻表现人物心理情绪变化的词句。

又常常什么都觉得不满足。

一个空镜,一个失望。

三妹是我们中最漂亮的,我们都羡慕起来;望着她的狂样儿,心里却有了一丝嫉妒。

我们便争执起来。

越发觉得奇了。

我们有了月亮,那无边无际的天空也是我们的了。

初读课文,整体感知

为什么文章要以《月迹》为标题?你有什么感悟

月迹可以理解为月亮在孩子心中留下的美好印迹;也可以理解为月的变化轨迹,寻月的过程就是寻找美的过程,它有轨迹。

月亮是美的,天空也是美的。无边无际的天空象征着世间所有美好的事物。我们每个人都可以寻找到生活中的美,对美的追求,应该是人生的座右铭,对于我们每个人都是如此。

初读课文,整体感知

总结全文,关注写法

主题思想:

写作借鉴:

本文通过山村儿童追寻月迹的故事,表现了中秋月夜月亮的淡雅美好,赞美了孩子们美丽纯洁的心灵,表达了孩子们追求美好事物的纯真愿望,同时,也告诉我们:人人都可以拥有美,美属于每一个人,只要我们努力去寻找,就能找到我们所需要的美好事物。

本文最大的特色是口语化的语言的大量运用,清新活泼,充满童心童趣。特别是大量叠词的运用,符合儿童的语言特点。另外,对月亮的描写有动有静,有色有形,突月光的优雅和月夜的迷人。文章借“月亮”来抒情,孩子们对月亮的追求就是对美的追求。作者用追寻月迹来鼓励人们追寻人世间一切美好的事物,独具心裁。

课外拓展

明月几时有?把酒问青天。

——苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

床前明月光,疑是地上霜。

——李白《静夜思》

海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

春花秋月何时了?往事知多少。

——李煜《虞美人·春花秋月何时了》

课外拓展,搜集诗句

月上柳梢头,人约黄昏后。

——欧阳修《生查子·元夕》

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

——张继《枫桥夜泊》

当时明月在,曾照彩云归。

——晏几道《临江仙·梦后楼台高锁》

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

——王昌龄《出塞二首》

明月松间照,清泉石上流。

——王维《山居秋暝》

课外拓展,搜集诗句

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地