14穷 人 课件 两课时 (32张PPT)

文档属性

| 名称 | 14穷 人 课件 两课时 (32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 238.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-04 11:33:54 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

部编版—语文—六年级上册

第1课时

穷

人

14

教学目标

1.会写“汹、涌”等14个字,会写“渔夫、汹涌澎湃”等18个词语。

2.快速默读课文,能说出课文大意。

3.体会环境与心理描写的作用,初步感受桑娜和渔夫的形象。

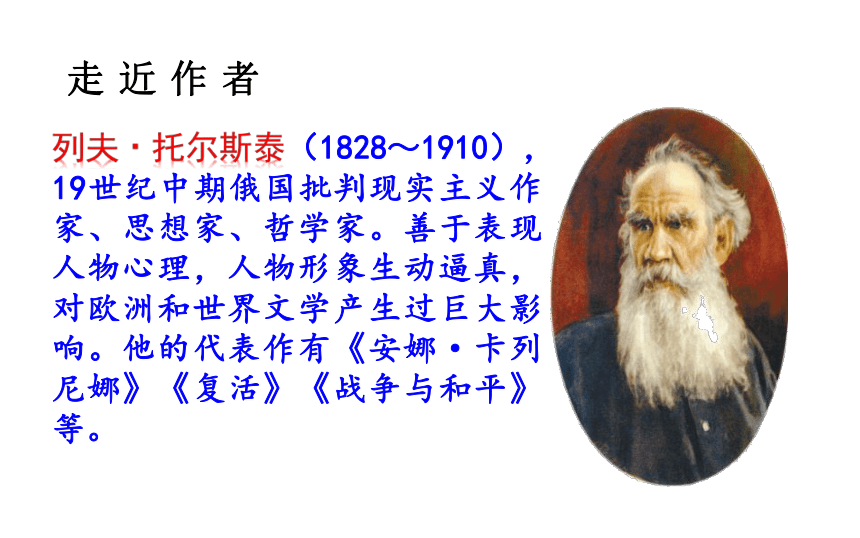

走近作者

列夫·托尔斯泰(1828~1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。善于表现人物心理,人物形象生动逼真,对欧洲和世界文学产生过巨大影响。他的代表作有《安娜·卡列尼娜》《复活》《战争与和平》等。

《穷人》一文的写作年代,正是俄国历史上阶级矛盾空前激化的时期。封建农奴制一步步地瓦解,广大人民对沙皇专制的反抗斗争日趋高涨,逐渐形成了俄国资产阶级民主革命的高潮。在这个时期,贵族、资产阶级吮吸人民的血汗,生活奢华而道德堕落;广大劳动人民生活极端贫困,然而他们的道德情操却高尚淳朴。《穷人》这篇小说,真实地反映了这一历史时期劳动人民的苦难生活和他们的高尚品德。

写作背景

大声朗读课文,标出不会读的字。想一想,课文讲了一件什么事?尝试用自己的话复述一遍。

课文记叙了在一个寒风呼啸的夜晚,桑娜与渔夫主动收养已故邻居西蒙的两个孤儿的故事。

渔夫

轰鸣

沉思

风暴

抱怨

倾听

探望

照顾

敲门

困难

阴冷

脸蛋

阴冷

脸蛋

清新

渔网

槽糕

倒霉

忧虑

湿淋淋

自作自受

汹涌澎湃

忐忑不安

心惊肉跳

字词学习

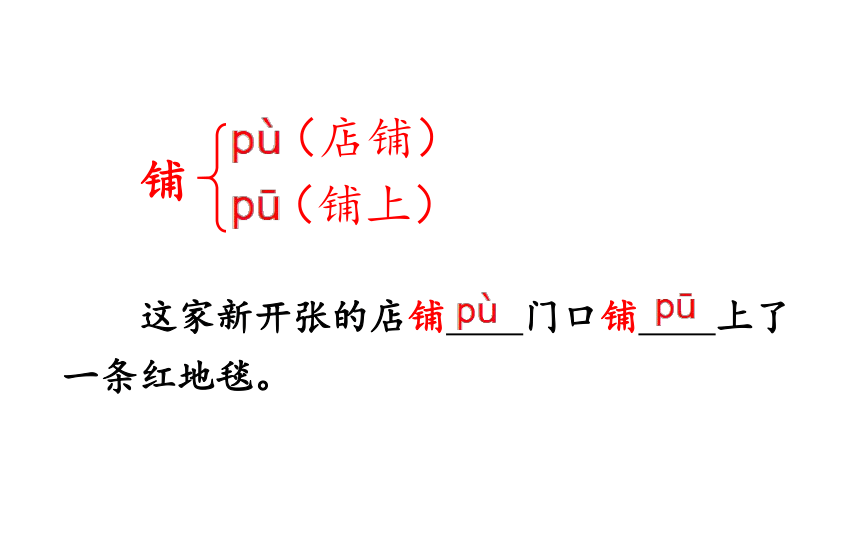

铺

(店铺)

(铺上)

这家新开张的店铺

门口铺

上了一条红地毯。

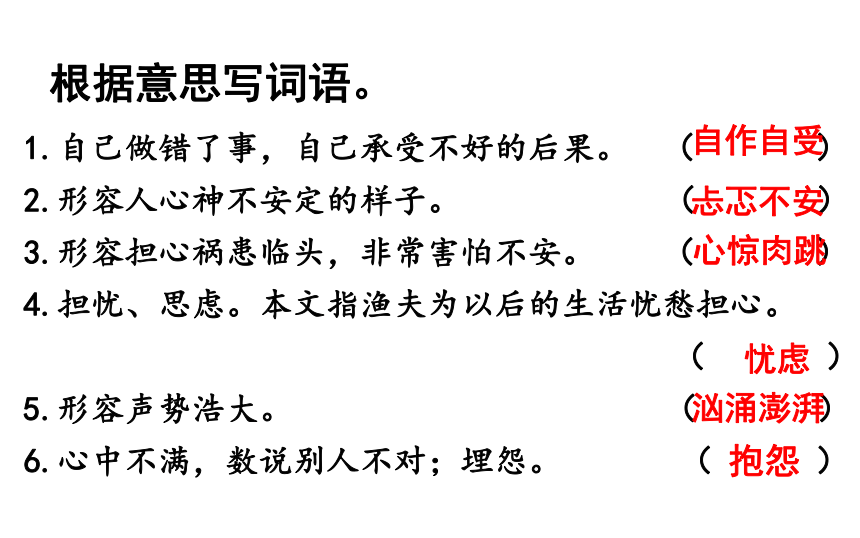

1.自己做错了事,自己承受不好的后果。

(

)

2.形容人心神不安定的样子。

(

)

3.形容担心祸患临头,非常害怕不安。

(

)

4.担忧、思虑。本文指渔夫为以后的生活忧愁担心。

(

)

5.形容声势浩大。

(

)

6.心中不满,数说别人不对;埋怨。

(

)

根据意思写词语。

自作自受

忐忑不安

心惊肉跳

忧虑

汹涌澎湃

抱怨

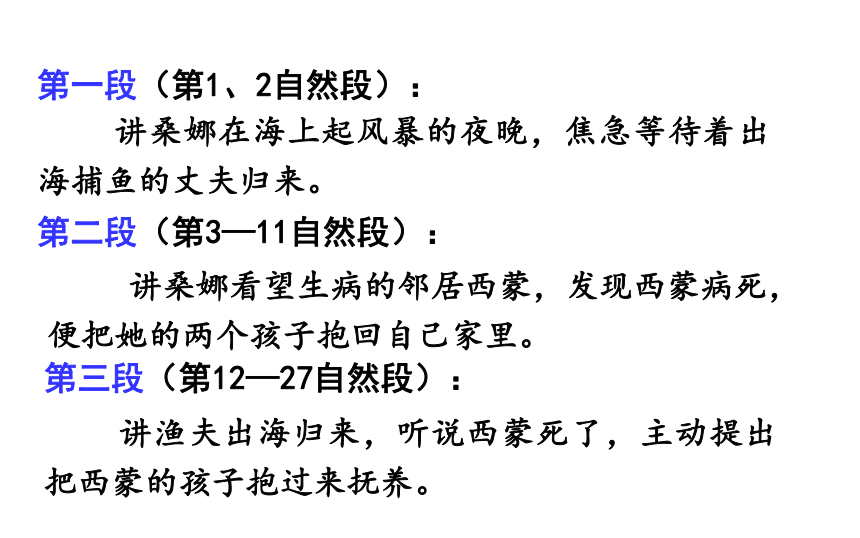

讲桑娜在海上起风暴的夜晚,焦急等待着出海捕鱼的丈夫归来。

第一段(第1、2自然段):

第二段(第3—11自然段):

讲桑娜看望生病的邻居西蒙,发现西蒙病死,便把她的两个孩子抱回自己家里。

第三段(第12—27自然段):

讲渔夫出海归来,听说西蒙死了,主动提出把西蒙的孩子抱过来抚养。

部编版—语文—六年级上册

第2课时

穷

人

14

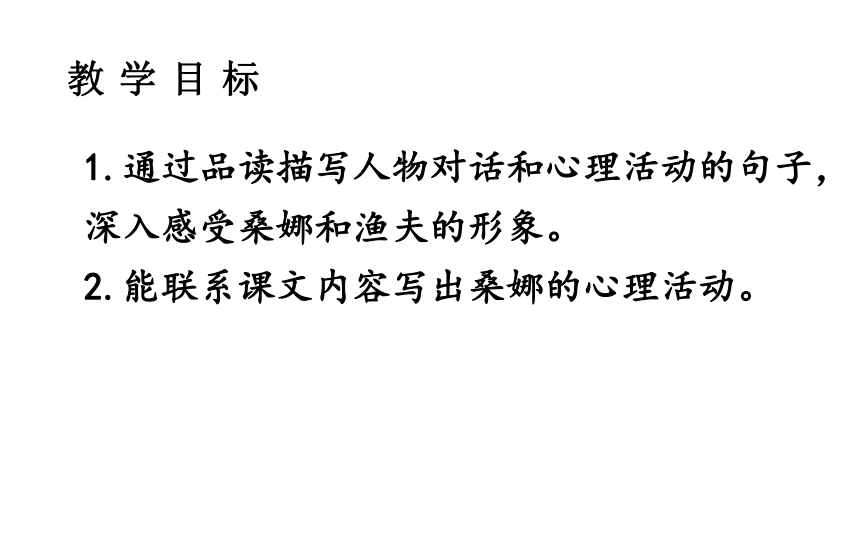

1.通过品读描写人物对话和心理活动的句子,深入感受桑娜和渔夫的形象。

2.能联系课文内容写出桑娜的心理活动。

教学目标

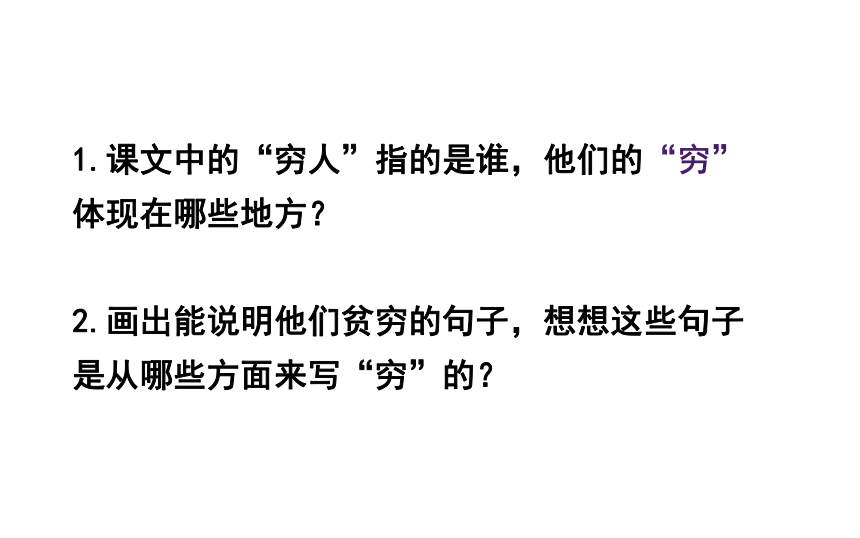

1.课文中的“穷人”指的是谁,他们的“穷”体现在哪些地方?

2.画出能说明他们贫穷的句子,想想这些句子是从哪些方面来写“穷”的?

1.从“屋内场景”看出“穷”

·古老的钟发哑地敲了十下,十一下……

·(西蒙)屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。

·床上仰面躺着她的女邻居。她一动不动。桑娜把马灯举得更近一些,不错,是西蒙。她头往后仰着,冰冷发青的脸上显出死的宁静,一只苍白僵硬的手像要抓住什么似的,从稻草铺上垂下来。就在这死去的母亲旁边,睡着两个很小的孩子,都是卷头发、圆脸蛋,身上盖着旧衣服,蜷缩着身子,两个浅黄头发的小脑袋紧紧地靠在一起。显然,母亲在临死的时候,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚。孩子呼吸均匀而平静,睡得正香甜。

这触目惊心、使人落泪的情景,是沙俄时代穷人悲惨生活的真实写照。西蒙去世前,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚,这一细节描写表现了人间最伟大的母爱以及西蒙死时对这两个孩子的牵挂。

2.从“吃、穿”看出“穷”

·孩子们没有鞋穿,不论冬夏都光着脚跑来跑去;吃的是黑面包,菜只有鱼。

3.从“桑娜和渔夫的忙碌”看出“穷”

·海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。

·地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。

·挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸声中安静地睡着。

“温暖”是指炉火未熄,这是与室外的寒风呼啸相比而言;“舒适”是指地面干净、食具发亮,孩子们安静地睡着,这是与丈夫在狂风大浪中打鱼的危险处境相比而言。从这里可以体会到女主人的勤劳能干。虽然贫穷,但还温暖而舒适。

·丈夫清早驾着小船出海,这时候还没有回来。

·丈夫不顾惜身体,冒着寒冷和风暴出去打鱼,她自己也从早到晚地干活,还只能勉强填饱肚子。

丈夫早晨出去打鱼,晚上十一点还没回家。而且这么寒冷,风暴这么大的天气仍然要出去打鱼,还只能“勉强”填饱肚子。说明桑娜一家的生活很艰难,很贫穷。

·“糟糕,真糟糕!什么也没有打到,还把网给撕破了。倒霉,倒霉!天气可真厉害!我简直记不起几时有过这样的夜晚了,还谈得上什么打鱼!还好,总算活着回来啦。

天气异常恶劣,渔夫的工作多么危险,穷人的生活多么艰难。

4.从“天气的恶劣”看出“穷”

·屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷。

渔夫在这样恶劣的天气之下仍然冒险出海打鱼,这里的环境描写写出了“穷”。

·桑娜听着波涛的轰鸣和狂风的怒吼,感到心惊肉跳。

·海面上什么也看不见

“轰鸣”突出了浪大,“怒吼”突出了风大。“心惊肉跳”体现出桑娜对丈夫的担心与关心。

渔夫每天早出晚归地捕鱼,即使是在风暴袭击的恶劣天气里,仍冒着寒冷与危险出海。而桑娜也从早到晚地干活,即便他们这般勤劳,也还只能勉强填饱肚子,而且吃的只是黑面包和鱼,足可见他们是多么的穷苦,简直是在煎熬中度过。而邻居西蒙穷得没钱看病,只能死去,这穷苦的生活真令人心酸啊!

有人说这篇课文中的“穷人”桑娜和渔夫其实并不“穷”,其实他们很“富有”。你支持这种观点吗?

因为他们很善良,所以说他们很富有。

1.桑娜的善良

桑娜想起了傍晚就想去探望的那个生病的女邻居。“没有一个人照顾她啊!”桑娜一边想一边敲了敲门。她侧着耳朵听,没有人答应。

“寡妇的日子真困难啊!”桑娜站在门口想,“孩子虽然不算多——只有两个,可是全靠她一个人张罗,如今又加上病。唉,寡妇的日子真难过啊!进去看看吧!”

邻居西蒙丈夫去世,一个人带着两个孩子,生活更加困难。桑娜同情西蒙,体现出她的善良。

心理活动描写

动作描写

2.夫妻俩不顾生活艰难收养孤儿

桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。她把这两个熟睡的孩子放在床上,让他们同自己的孩子睡在一起,又连忙把帐子拉好。

“这样做”指的是什么?“不知道为什么要这样做”与“但是觉得非这样做不可”矛盾吗?为什么?

“这样做”指的是桑娜没有征求丈夫的意见,就抱回西蒙的两个孩子。“不知道为什么要这样做”与“但是觉得非这样不可”看似矛盾,实际并不矛盾。面对西蒙的悲惨遭遇,桑娜本能地把两个孤儿抱回了自己的家,这一本能反映了桑娜同情穷人、关心帮助穷人的善良品质。

她忐忑不安地想:“他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

省略号的连续运用,表明桑娜当时心理活动的时断时续,逼真地写出了桑娜不安的心理。

渔夫皱起眉,他的脸变得严肃、忧虑。“嗯,是个问题!”他搔搔后脑勺说,“嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人待在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来。”

“总能熬过去的”是说一定能度过艰难的日子。家里虽穷,生活困难,但能熬过去。一个“熬”字,很恰当地写出渔夫的苦日子,也很准确地表现了渔夫的坚强性格。从这里我们可以看出他为了抚养邻居家的孩子,准备过更艰苦的日子,准备付出更多的劳动,表现出渔夫同桑娜一样有一颗淳朴善良的美好心灵。

虽然他们的生活极端贫困,然而他们的道德情操却高尚淳朴,他们是精神上的富翁。

他们不是穷人!他们是最“富有”的人!

结构梳理

穷人

等待丈夫

收养孤儿

丈夫归来

屋外寒风呼啸

屋内温暖舒适

探望邻居

忐忑不安

抱回孤儿

谈话交流实情

决定收养孤儿

生活艰难

朴实善良

勤劳

善良

关心他人

部编版—语文—六年级上册

第1课时

穷

人

14

教学目标

1.会写“汹、涌”等14个字,会写“渔夫、汹涌澎湃”等18个词语。

2.快速默读课文,能说出课文大意。

3.体会环境与心理描写的作用,初步感受桑娜和渔夫的形象。

走近作者

列夫·托尔斯泰(1828~1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。善于表现人物心理,人物形象生动逼真,对欧洲和世界文学产生过巨大影响。他的代表作有《安娜·卡列尼娜》《复活》《战争与和平》等。

《穷人》一文的写作年代,正是俄国历史上阶级矛盾空前激化的时期。封建农奴制一步步地瓦解,广大人民对沙皇专制的反抗斗争日趋高涨,逐渐形成了俄国资产阶级民主革命的高潮。在这个时期,贵族、资产阶级吮吸人民的血汗,生活奢华而道德堕落;广大劳动人民生活极端贫困,然而他们的道德情操却高尚淳朴。《穷人》这篇小说,真实地反映了这一历史时期劳动人民的苦难生活和他们的高尚品德。

写作背景

大声朗读课文,标出不会读的字。想一想,课文讲了一件什么事?尝试用自己的话复述一遍。

课文记叙了在一个寒风呼啸的夜晚,桑娜与渔夫主动收养已故邻居西蒙的两个孤儿的故事。

渔夫

轰鸣

沉思

风暴

抱怨

倾听

探望

照顾

敲门

困难

阴冷

脸蛋

阴冷

脸蛋

清新

渔网

槽糕

倒霉

忧虑

湿淋淋

自作自受

汹涌澎湃

忐忑不安

心惊肉跳

字词学习

铺

(店铺)

(铺上)

这家新开张的店铺

门口铺

上了一条红地毯。

1.自己做错了事,自己承受不好的后果。

(

)

2.形容人心神不安定的样子。

(

)

3.形容担心祸患临头,非常害怕不安。

(

)

4.担忧、思虑。本文指渔夫为以后的生活忧愁担心。

(

)

5.形容声势浩大。

(

)

6.心中不满,数说别人不对;埋怨。

(

)

根据意思写词语。

自作自受

忐忑不安

心惊肉跳

忧虑

汹涌澎湃

抱怨

讲桑娜在海上起风暴的夜晚,焦急等待着出海捕鱼的丈夫归来。

第一段(第1、2自然段):

第二段(第3—11自然段):

讲桑娜看望生病的邻居西蒙,发现西蒙病死,便把她的两个孩子抱回自己家里。

第三段(第12—27自然段):

讲渔夫出海归来,听说西蒙死了,主动提出把西蒙的孩子抱过来抚养。

部编版—语文—六年级上册

第2课时

穷

人

14

1.通过品读描写人物对话和心理活动的句子,深入感受桑娜和渔夫的形象。

2.能联系课文内容写出桑娜的心理活动。

教学目标

1.课文中的“穷人”指的是谁,他们的“穷”体现在哪些地方?

2.画出能说明他们贫穷的句子,想想这些句子是从哪些方面来写“穷”的?

1.从“屋内场景”看出“穷”

·古老的钟发哑地敲了十下,十一下……

·(西蒙)屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。

·床上仰面躺着她的女邻居。她一动不动。桑娜把马灯举得更近一些,不错,是西蒙。她头往后仰着,冰冷发青的脸上显出死的宁静,一只苍白僵硬的手像要抓住什么似的,从稻草铺上垂下来。就在这死去的母亲旁边,睡着两个很小的孩子,都是卷头发、圆脸蛋,身上盖着旧衣服,蜷缩着身子,两个浅黄头发的小脑袋紧紧地靠在一起。显然,母亲在临死的时候,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚。孩子呼吸均匀而平静,睡得正香甜。

这触目惊心、使人落泪的情景,是沙俄时代穷人悲惨生活的真实写照。西蒙去世前,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚,这一细节描写表现了人间最伟大的母爱以及西蒙死时对这两个孩子的牵挂。

2.从“吃、穿”看出“穷”

·孩子们没有鞋穿,不论冬夏都光着脚跑来跑去;吃的是黑面包,菜只有鱼。

3.从“桑娜和渔夫的忙碌”看出“穷”

·海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。

·地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。

·挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸声中安静地睡着。

“温暖”是指炉火未熄,这是与室外的寒风呼啸相比而言;“舒适”是指地面干净、食具发亮,孩子们安静地睡着,这是与丈夫在狂风大浪中打鱼的危险处境相比而言。从这里可以体会到女主人的勤劳能干。虽然贫穷,但还温暖而舒适。

·丈夫清早驾着小船出海,这时候还没有回来。

·丈夫不顾惜身体,冒着寒冷和风暴出去打鱼,她自己也从早到晚地干活,还只能勉强填饱肚子。

丈夫早晨出去打鱼,晚上十一点还没回家。而且这么寒冷,风暴这么大的天气仍然要出去打鱼,还只能“勉强”填饱肚子。说明桑娜一家的生活很艰难,很贫穷。

·“糟糕,真糟糕!什么也没有打到,还把网给撕破了。倒霉,倒霉!天气可真厉害!我简直记不起几时有过这样的夜晚了,还谈得上什么打鱼!还好,总算活着回来啦。

天气异常恶劣,渔夫的工作多么危险,穷人的生活多么艰难。

4.从“天气的恶劣”看出“穷”

·屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷。

渔夫在这样恶劣的天气之下仍然冒险出海打鱼,这里的环境描写写出了“穷”。

·桑娜听着波涛的轰鸣和狂风的怒吼,感到心惊肉跳。

·海面上什么也看不见

“轰鸣”突出了浪大,“怒吼”突出了风大。“心惊肉跳”体现出桑娜对丈夫的担心与关心。

渔夫每天早出晚归地捕鱼,即使是在风暴袭击的恶劣天气里,仍冒着寒冷与危险出海。而桑娜也从早到晚地干活,即便他们这般勤劳,也还只能勉强填饱肚子,而且吃的只是黑面包和鱼,足可见他们是多么的穷苦,简直是在煎熬中度过。而邻居西蒙穷得没钱看病,只能死去,这穷苦的生活真令人心酸啊!

有人说这篇课文中的“穷人”桑娜和渔夫其实并不“穷”,其实他们很“富有”。你支持这种观点吗?

因为他们很善良,所以说他们很富有。

1.桑娜的善良

桑娜想起了傍晚就想去探望的那个生病的女邻居。“没有一个人照顾她啊!”桑娜一边想一边敲了敲门。她侧着耳朵听,没有人答应。

“寡妇的日子真困难啊!”桑娜站在门口想,“孩子虽然不算多——只有两个,可是全靠她一个人张罗,如今又加上病。唉,寡妇的日子真难过啊!进去看看吧!”

邻居西蒙丈夫去世,一个人带着两个孩子,生活更加困难。桑娜同情西蒙,体现出她的善良。

心理活动描写

动作描写

2.夫妻俩不顾生活艰难收养孤儿

桑娜用头巾裹住睡着的孩子,把他们抱回家里。她的心跳得很厉害,自己也不知道为什么要这样做,但是觉得非这样做不可。她把这两个熟睡的孩子放在床上,让他们同自己的孩子睡在一起,又连忙把帐子拉好。

“这样做”指的是什么?“不知道为什么要这样做”与“但是觉得非这样做不可”矛盾吗?为什么?

“这样做”指的是桑娜没有征求丈夫的意见,就抱回西蒙的两个孩子。“不知道为什么要这样做”与“但是觉得非这样不可”看似矛盾,实际并不矛盾。面对西蒙的悲惨遭遇,桑娜本能地把两个孤儿抱回了自己的家,这一本能反映了桑娜同情穷人、关心帮助穷人的善良品质。

她忐忑不安地想:“他会说什么呢?这是闹着玩的吗?自己的五个孩子已经够他受的了……是他来啦?……不,还没来!……为什么把他们抱过来啊?……他会揍我的!那也活该,我自作自受……嗯,揍我一顿也好!”

省略号的连续运用,表明桑娜当时心理活动的时断时续,逼真地写出了桑娜不安的心理。

渔夫皱起眉,他的脸变得严肃、忧虑。“嗯,是个问题!”他搔搔后脑勺说,“嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人待在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来。”

“总能熬过去的”是说一定能度过艰难的日子。家里虽穷,生活困难,但能熬过去。一个“熬”字,很恰当地写出渔夫的苦日子,也很准确地表现了渔夫的坚强性格。从这里我们可以看出他为了抚养邻居家的孩子,准备过更艰苦的日子,准备付出更多的劳动,表现出渔夫同桑娜一样有一颗淳朴善良的美好心灵。

虽然他们的生活极端贫困,然而他们的道德情操却高尚淳朴,他们是精神上的富翁。

他们不是穷人!他们是最“富有”的人!

结构梳理

穷人

等待丈夫

收养孤儿

丈夫归来

屋外寒风呼啸

屋内温暖舒适

探望邻居

忐忑不安

抱回孤儿

谈话交流实情

决定收养孤儿

生活艰难

朴实善良

勤劳

善良

关心他人

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地