人教版数学三年级上册9 数学广角 集合教案

文档属性

| 名称 | 人教版数学三年级上册9 数学广角 集合教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 50.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

集合

教学目标?:

1、在具体情境中,使学生感受集合的思想,感知集合圈的产生过程。

2、能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题,同时使学生在解决问题的过程中,进一步体会集合的思想,进而形成策略。

3、渗透多种方法解决重叠问题的意识,培养学生善于观察、勤于思考的学习习惯。

教学重点?:让学生感知集合的思想,并能初步用集合的思想解决简单的实际问题。

教学难点?:对重叠部分的理解。

教学过程?:

?

?

?

1、

创设情景,激趣导入。

师:老师先给大家出一道脑筋急转弯:房间里有两个爸爸,两个儿子,猜有几个人?但是实际上却只有3个人,这是怎么回事?

学生活动:学生猜测各种可能性,你一言我一语地发表自己的高见。

师:课件出示图片,谁能用一句话来形容中间的爸爸或儿子?

生:他既是爸爸,又是儿子。

师:我发现他用到了既……又……(板书)

师:这其中蕴含着数学问题——重复问题。接下来的学习将会用到这些知识。

二、探究体验,经历过程。

1、猜测结果,思维碰撞

出示名单:

下面是三(1)班同学参加课外小组的名单。让学生说一说从中获得了哪些信息。

唱歌

王青

杨明

李芳

刘红

丁力

画画

孙阳

李芳

于丽

陈东

张军

刘红

师:参加这两个课外小组的共有多少人?

学生自主回答,对这个问题产生了不同的意见。

生:11人或9人。

师:追问为什么是9人呢?为什么减2?

强调:重复的名单只能算一次。

2.动手操作,初步感知

师:怎样才能让别人一眼看出一共有多少人呢?

学生在表格上圈一圈、画一画。

方法1:学生圈出或连出重复的人。

方法2:拉掉其中的一组重复的人,师追问“为什么”。

再次强调:重复的名单只能算一次。

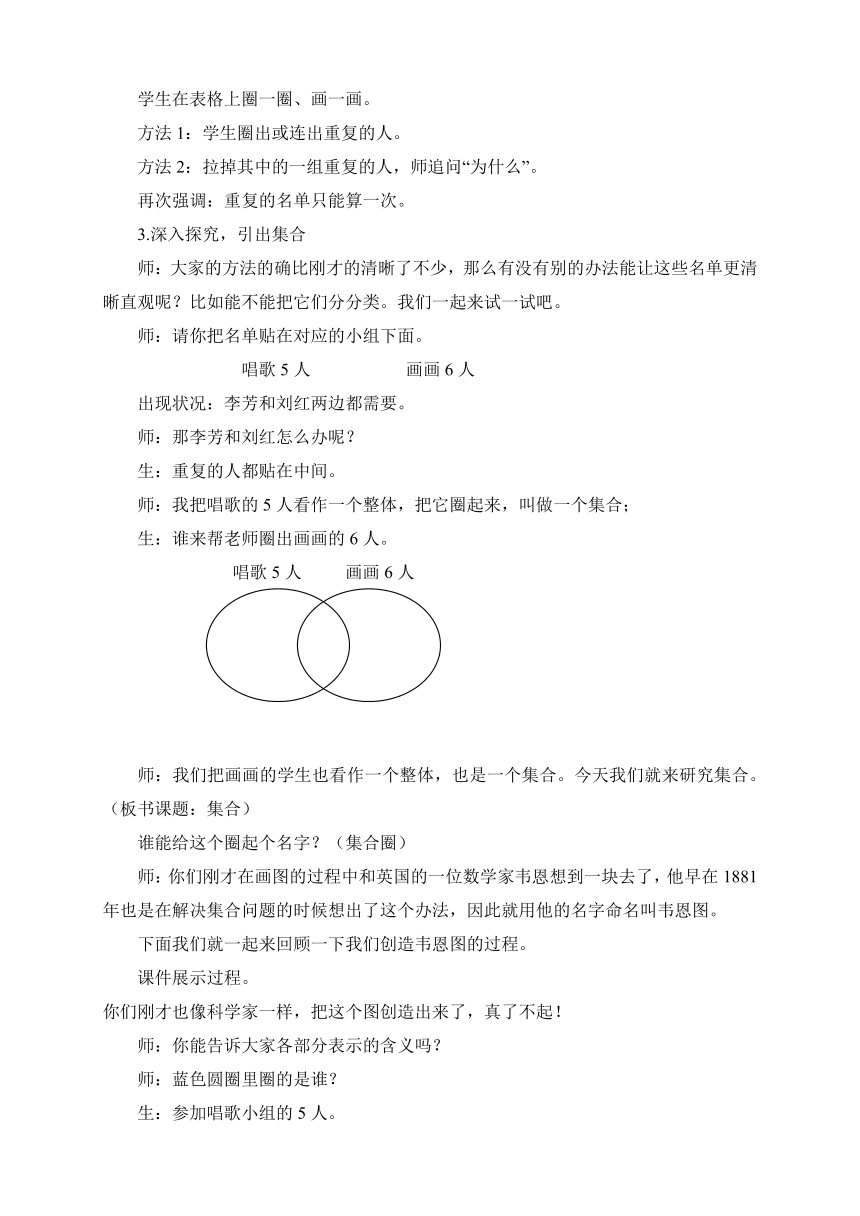

3.深入探究,引出集合

师:大家的方法的确比刚才的清晰了不少,那么有没有别的办法能让这些名单更清晰直观呢?比如能不能把它们分分类。我们一起来试一试吧。

师:请你把名单贴在对应的小组下面。

唱歌5人

画画6人

出现状况:李芳和刘红两边都需要。

师:那李芳和刘红怎么办呢?

生:重复的人都贴在中间。

师:我把唱歌的5人看作一个整体,把它圈起来,叫做一个集合;

生:谁来帮老师圈出画画的6人。

唱歌5人

画画6人

师:我们把画画的学生也看作一个整体,也是一个集合。今天我们就来研究集合。(板书课题:集合)

谁能给这个圈起个名字?(集合圈)

师:你们刚才在画图的过程中和英国的一位数学家韦恩想到一块去了,他早在1881年也是在解决集合问题的时候想出了这个办法,因此就用他的名字命名叫韦恩图。

下面我们就一起来回顾一下我们创造韦恩图的过程。

课件展示过程。

你们刚才也像科学家一样,把这个图创造出来了,真了不起!

师:你能告诉大家各部分表示的含义吗?

师:蓝色圆圈里圈的是谁?

生:参加唱歌小组的5人。

师:红色呢?

生:参加画画小组的6人。(板书:参加)

师:相交部分呢?

生:既参加唱歌小组又参加画画小组的2人。(板书:既……又……)

师:追问左边的3人和中间的2人有什么不同?

生:左边的3人是只参加唱歌小组的人。(板书:只)

4.运用图解决问题

师:你能根据韦恩图列出算式吗?(列式计算)

独立解决,汇报交流,方法不唯一。

(①5+6—2=9,②3+2+4=9,③6—2+5=9,④5—2+6=9等,让学生在维恩图上边指边写)

比较辨析,体会基本方法。

师:观察①③④有什么相同点?

生:都减去2.

师追问:为什么要减2?

生:重复了。

师:不管怎样列式,重复的只能算一次。

重点让学生说一说4+5-2=9这一算式表示的含义。

三、联系生活,巩固练习

师:在动物世界中也存在着集合问题,不信我们去看一看。

1、完成第105页“做一做”第1题。

学生猜测、讨论。

师:生活中也有集合问题,我们来看下面这道题就知道了。

2、完成106页第1题

3、参加唱歌小组的有5人,画画小组的有6人,还可能重复几人?一共有多少人?

重新出示例题,拓展研究。

四、全课小结

在我们的生活中还有很多的集合问题,老师希望我们能够多观察、思考和探究,比一比看谁能够发现的最多。

板书:

集合(韦恩图)

重复问题

唱歌5人

画画6人

①5+6—2=9

②3+2+4=9

参加

③6—2+5=9

只

④5—2+6=9

既……又……

PAGE

教学目标?:

1、在具体情境中,使学生感受集合的思想,感知集合圈的产生过程。

2、能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题,同时使学生在解决问题的过程中,进一步体会集合的思想,进而形成策略。

3、渗透多种方法解决重叠问题的意识,培养学生善于观察、勤于思考的学习习惯。

教学重点?:让学生感知集合的思想,并能初步用集合的思想解决简单的实际问题。

教学难点?:对重叠部分的理解。

教学过程?:

?

?

?

1、

创设情景,激趣导入。

师:老师先给大家出一道脑筋急转弯:房间里有两个爸爸,两个儿子,猜有几个人?但是实际上却只有3个人,这是怎么回事?

学生活动:学生猜测各种可能性,你一言我一语地发表自己的高见。

师:课件出示图片,谁能用一句话来形容中间的爸爸或儿子?

生:他既是爸爸,又是儿子。

师:我发现他用到了既……又……(板书)

师:这其中蕴含着数学问题——重复问题。接下来的学习将会用到这些知识。

二、探究体验,经历过程。

1、猜测结果,思维碰撞

出示名单:

下面是三(1)班同学参加课外小组的名单。让学生说一说从中获得了哪些信息。

唱歌

王青

杨明

李芳

刘红

丁力

画画

孙阳

李芳

于丽

陈东

张军

刘红

师:参加这两个课外小组的共有多少人?

学生自主回答,对这个问题产生了不同的意见。

生:11人或9人。

师:追问为什么是9人呢?为什么减2?

强调:重复的名单只能算一次。

2.动手操作,初步感知

师:怎样才能让别人一眼看出一共有多少人呢?

学生在表格上圈一圈、画一画。

方法1:学生圈出或连出重复的人。

方法2:拉掉其中的一组重复的人,师追问“为什么”。

再次强调:重复的名单只能算一次。

3.深入探究,引出集合

师:大家的方法的确比刚才的清晰了不少,那么有没有别的办法能让这些名单更清晰直观呢?比如能不能把它们分分类。我们一起来试一试吧。

师:请你把名单贴在对应的小组下面。

唱歌5人

画画6人

出现状况:李芳和刘红两边都需要。

师:那李芳和刘红怎么办呢?

生:重复的人都贴在中间。

师:我把唱歌的5人看作一个整体,把它圈起来,叫做一个集合;

生:谁来帮老师圈出画画的6人。

唱歌5人

画画6人

师:我们把画画的学生也看作一个整体,也是一个集合。今天我们就来研究集合。(板书课题:集合)

谁能给这个圈起个名字?(集合圈)

师:你们刚才在画图的过程中和英国的一位数学家韦恩想到一块去了,他早在1881年也是在解决集合问题的时候想出了这个办法,因此就用他的名字命名叫韦恩图。

下面我们就一起来回顾一下我们创造韦恩图的过程。

课件展示过程。

你们刚才也像科学家一样,把这个图创造出来了,真了不起!

师:你能告诉大家各部分表示的含义吗?

师:蓝色圆圈里圈的是谁?

生:参加唱歌小组的5人。

师:红色呢?

生:参加画画小组的6人。(板书:参加)

师:相交部分呢?

生:既参加唱歌小组又参加画画小组的2人。(板书:既……又……)

师:追问左边的3人和中间的2人有什么不同?

生:左边的3人是只参加唱歌小组的人。(板书:只)

4.运用图解决问题

师:你能根据韦恩图列出算式吗?(列式计算)

独立解决,汇报交流,方法不唯一。

(①5+6—2=9,②3+2+4=9,③6—2+5=9,④5—2+6=9等,让学生在维恩图上边指边写)

比较辨析,体会基本方法。

师:观察①③④有什么相同点?

生:都减去2.

师追问:为什么要减2?

生:重复了。

师:不管怎样列式,重复的只能算一次。

重点让学生说一说4+5-2=9这一算式表示的含义。

三、联系生活,巩固练习

师:在动物世界中也存在着集合问题,不信我们去看一看。

1、完成第105页“做一做”第1题。

学生猜测、讨论。

师:生活中也有集合问题,我们来看下面这道题就知道了。

2、完成106页第1题

3、参加唱歌小组的有5人,画画小组的有6人,还可能重复几人?一共有多少人?

重新出示例题,拓展研究。

四、全课小结

在我们的生活中还有很多的集合问题,老师希望我们能够多观察、思考和探究,比一比看谁能够发现的最多。

板书:

集合(韦恩图)

重复问题

唱歌5人

画画6人

①5+6—2=9

②3+2+4=9

参加

③6—2+5=9

只

④5—2+6=9

既……又……

PAGE