第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元测试卷--2021—2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上(含解析版答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元测试卷--2021—2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上(含解析版答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 89.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-04 17:00:29 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知钱穆认为科举制( )

A.

有利于强化君主专制

B.

加强了思想文化控制

C.

重视官员的综合素质

D.

抑制了世族门阀势力

2.东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万。导致这一时期南北人口变化的主要因素是( )

A.

江南地区开发

B.

北方战乱频繁

C.

经济重心南移

D.

民族交融加强

3.“贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣。”与材料相关的制度是

( )

A.

世袭制

B.

郡县制

C.

科举制

D.

察举制

4.东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。这说明(

)

A.

经济重心已转移到南方

B.

北人南迁带去了先进技术

C.

北方经济发展落后南方

D.

南北方民族交融逐步加深

5.“白骨露于野,千里无鸡鸣。”曹操描绘的景象所反映的年代是( )

A.

东汉末期

B.

三国末期

C.

十六国时期

D.

北朝时期

6.下图是唐代“进奉款”白釉绿彩盘局部图。该文物发现于今印尼勿里洞岛海域的阿拉伯沉船“黑石号”上。该文物可以用于研究唐代(

)

A.

景德镇瓷器烧制工艺

B.

家庭手工业生产状况

C.

对外贸易的繁荣景象

D.

大运河沿线商业贸易

7.唐代科考中,进士科考时务策、杂文,这可以使应试者运用儒家理论发挥才能,而明经考试远较进士为易。唐中叶以后,应明经试的大多为北方的旧家子弟,应进士试的则多为南方的平民阶级。唐代名臣出身进士者甚多。对此理解正确的是( )

A.

科举考试内容体现了儒学独尊

B.

唐代经济文化重心已经转移至江南地区

C.

科举考试使南北文化差距加大

D.

进士科地位的上升反映出官员素养提高

8.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下平章事”名义行宰相权,参预朝政。其目的是( )

A.

重用人才,完善科举取士

B.

削弱相权,加强君主专制

C.

制约平衡,提高行政效率

D.

整顿吏治,扩大统治基础

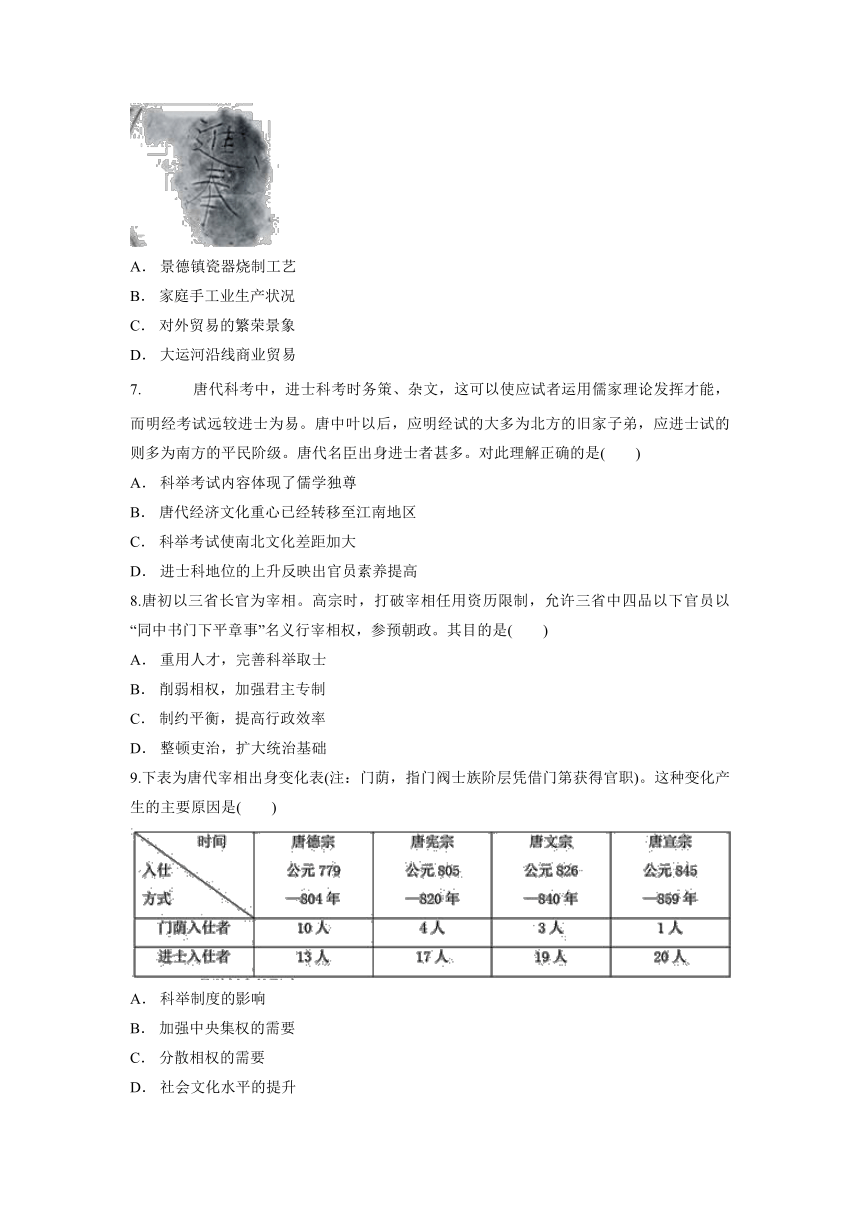

9.下表为唐代宰相出身变化表(注:门荫,指门阀士族阶层凭借门第获得官职)。这种变化产生的主要原因是( )

A.

科举制度的影响

B.

加强中央集权的需要

C.

分散相权的需要

D.

社会文化水平的提升

10.南朝四个朝代的先后顺序依次为

( )

A.

齐宋梁陈

B.

陈齐梁宋

C.

梁宋陈齐

D.

宋齐梁陈

11.“高祖(孝文帝)初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举。因以协定群情,外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者。于是定都□□。”补充□□中对应的选项(

)

A.

长安

B.

洛阳

C.

南京

D.

开封

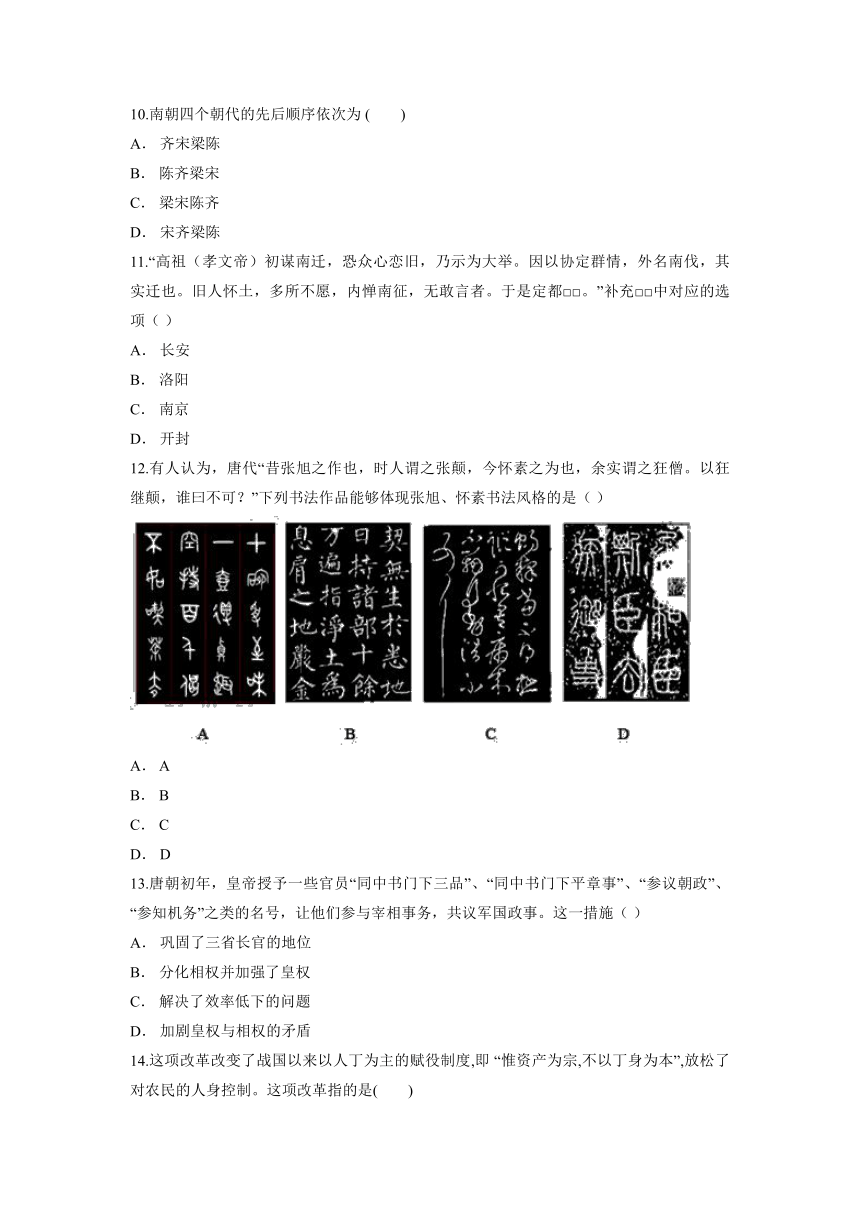

12.有人认为,唐代“昔张旭之作也,时人谓之张颠,今怀素之为也,余实谓之狂僧。以狂继颠,谁曰不可?”下列书法作品能够体现张旭、怀素书法风格的是(

)

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

13.唐朝初年,皇帝授予一些官员“同中书门下三品”、“同中书门下平章事”、“参议朝政”、“参知机务”之类的名号,让他们参与宰相事务,共议军国政事。这一措施(

)

A.

巩固了三省长官的地位

B.

分化相权并加强了皇权

C.

解决了效率低下的问题

D.

加剧皇权与相权的矛盾

14.这项改革改变了战国以来以人丁为主的赋役制度,即

“惟资产为宗,不以丁身为本”,放松了对农民的人身控制。这项改革指的是( )

A.

汉代的更赋

B.

北魏的租调制

C.

唐朝的租庸调制

D.

唐朝的两税法

15.日本的唐招提寺在每年的6月5日,即鉴真忌辰的前一天举办纪念法事。而只有在这一天,平日难得一见的国宝“鉴真和尚坐像”才会和公众见面。下列关于鉴真东渡的说法,正确的是( )

A.

日本效仿唐朝的政治制度,鉴真应邀前往

B.

唐朝对外海上交通发达使鉴真顺利东渡

C.

对日本经济的发展作出了巨大贡献

D.

反映了中国佛教的发展对周边国家的影响

16.在事死如生的唐代中上层人士的墓葬中,陪葬的骆驼俑蔚成风尚。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代(

)

A.

海上丝绸之路畅通

B.

民间制造瓷器技术高超

C.

汉藏文化交流频繁

D.

经济交流影响社会习俗

17.《旧唐书》载:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣。”对材料的理解正确的是( )

A.

反映了方国对中央的威胁

B.

反映了“天下共主”地位受到地方势力冲击

C.

反映了藩镇割据威胁到中央集权

D.

反映了藩镇问题得到解决

18.李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”,反映了西晋末年中原动乱、人口南迁产生的主要影响是(

)

A.

破坏了南方环境和农业发展

B.

加剧了南北矛盾和割据状况

C.

完成了经济和政治重心南移

D.

促进了江南开发和民族交往

19.商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革。相比商鞅变法,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在( )

A.

废分封行县制

B.

实行盐铁专营

C.

废旧俗兴汉化

D.

“罢黜百家,独尊儒术”

20.唐太宗是中国历史上有名的“明君”,他在位时出现“贞观之治”的局面。以下措施中体现他关注民生的有( )

①轻徭薄赋,让农民占有一定的土地

②注意戒奢从简

③合并州县,革除“民少吏多”弊政

④任用贤才,虚心纳谏

A.

①②③

B.

②③④

C.

①③④

D.

①②④

二、非选择题(共5小题)

21.阅读材料,回答问题。

材料 “……(魏主)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”——《魏书》

该材料体现了什么?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

自高宗永徽以后,都督带使持节者,始谓之节度使,然犹以名官。景云二年(717年),以贺拔迁嗣为凉州都督、河西节度使。由此而后,接乎开元,朔方、陇右、河东、河西诸镇,皆置节度使……既有其土地,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

——《新唐书》卷五十

材料二

至如谋于汉者,昔其臣也,公实弃之;兵于汉者,亦其将也,公不庸之。故曰:“得人者昌,失人者亡。”

——(唐)李观《项籍故里碑铭序》

(1)根据材料一思考,节度使为一级官职始于何时?节度使有什么权力?请举一例证明节度使威胁中央集权的史实。

(2)材料二提出“得人者昌,失人者亡”的观点,试结合唐代前期百余年用人方面的史实加以说明。

(3)综合上述材料,关于选人用人方面,你得到了什么启示?

23.盛世大唐的绝代风华凝聚着那个时代的珍贵记忆,也深刻影响着后来的民族文化心理。

“盛唐气象”一词最初指盛唐时期诗歌的总体风貌特征。至北宋,苏轼说:“故诗至于杜子美(杜甫),文至于韩退之(韩愈),书至于颜鲁公(颜真卿),画至于吴道子,而古今之变、天下之能事毕矣。”当前义务教育教科书《中国历史》中,“盛唐气象”包括“经济的繁荣”“民族交往与交融”“开放的社会风气”“多彩的文学艺术”“中外交流”等。

依据材料指出“盛唐气象”一词内涵的演变。简述“盛唐气象”形成的原因。

24.阅读材料,回答问题。

材料 汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”——《后汉书·百官志注》

先秦时期人才选拔的标准是什么?材料与先秦时期的选官制度相比,有何进步性?

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 ……温彦博以为:“徙于兖、豫之间,则乖违物性,非所以存养之也,请准汉武故事,置降匈奴于塞下,全其部落,顺其土俗,以实空虚之地,使为中国捍蔽,策之善者也。”

材料二 上……分突利故所统之地,置顺、佑、化、长四州都督府;又分颉利之地为六州,左置定襄都督府;右置云中都督府,以统其众。

材料三 五月,辛未,以突利为顺州都督,使帅其部落之官,上戒之曰:“……今命尔为都督,尔宜善守中国法,勿相侵掠,非徒欲中国久安,亦使尔宗族永全也!”

——以上均摘自《资治通鉴》

请回答:

(1)材料一主张对东突厥采取什么安置政策?

(2)根据材料二、三说明唐太宗是如何安置突厥的?

(3)据以上材料,概括唐太宗民族改革的特点。

答案解析

1.【答案】D

【解析】钱穆提及科举制的选拔标准和原则,未提及对君主集权的作用,故A项错误;德行和学识成为科举的主要依据,但并未体现出思想文化的控制,故B项错误;德行和学识只是官员素质的一个组成部分,故C项错误;科举制选拔标准的公平公正一定程度上抑制了世族门阀势力,故D项正确。

2.【答案】B

【解析】选B。根据所学知识,东汉末年北方战乱不断,许多人为了躲避北方的战乱,逃往江南地区。故这一时期人口变化的主要因素为B。

3.【答案】C

【解析】选C。结合所学可知,科举制强调以考试成绩作为选官的重要标准,自隋朝确立后逐渐成为后世选拔官员的主要途径。因此,出现材料中“贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读”的现象。故本题答案为C。

4.【答案】B

【解析】据材料“东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步”并结合所学可知,东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,B正确;经济重心已转移到南方是南宋,A错误;东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,C说法错误;D不是材料主旨。

5.【答案】A

【解析】选A。材料“白骨露于野,千里无鸡鸣”反映的是东汉末年的荒凉、凄惨的社会景象,A项符合题意。

6.【答案】C

【解析】根据材料中“唐代”“进奉款”“印尼勿里洞岛海域的阿拉伯沉船”并结合所学可知,唐朝中国对外交往的国家和地区有东亚的日本、新罗,中亚的波斯、大食,印度半岛的天竺以及东南亚各国等,而材料中的“印尼”是东南亚国家,所以材料中出土的文物一定程度上能够说明唐代对外贸易的繁荣景象。故答案为C项。A项,仅根据材料中信息不能判定该文物是何地烧制的瓷器,而且景德镇被称作“四大名镇”之一应在宋代后,排除;B项,根据材料中“进奉款”来看,是当时向朝廷(唐政府)进奉,所以此文物是官方生产的可能性更大一些,而且材料中未涉及有关家庭手工业的信息点,排除;D项,根据所学可知,唐朝与东南亚国家的贸易主要是借助丝绸之路,而并非大运河,排除。

7.【答案】D

【解析】实务策和杂文等并不属于儒家经典,仅据此并不能体现儒学的独尊地位,故A项错误;中国古代经济文化重心转移至江南地区是在南宋以后,故B项错误;南北的文化差距并不能通过南北方考生的应试内容来判定,故C项错误;科举制是集读书、考试和做官于一体的官吏选拔制度,进士科作为科举考试主要的选拔科目,其地位的上升必然有利于各级官员素质的提高,故D项正确。

8.【答案】B

【解析】题干中“三省长官”均为宰相、“打破宰相任用资历限制”和三省中“四品以下官员”行宰相权等信息反映了皇帝分割相权,以解决皇权与相权的矛盾,目的是加强专制,B符合。材料没有涉及科举取士、提高行政效率、整顿吏治等方面的内容,故排除ACD。

9.【答案】A

【解析】科举制的实行打破了世家大族垄断政权的局面,更多的官员通过科举入仕,故A项正确;表格没有体现中央和地方的关系,故B项错误;表格没有体现对相权的分割,故C项错误;表格没有体现文化的普及,故D项错误。

10.【答案】D

【解析】选D。420—589年,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,都城都在建康,史称“南朝”。

11.【答案】B

【解析】材料信息说的是北魏孝文帝迁都。依据所学知识可知,孝文帝为了加强对南部统治,更好的接受汉族文化,把都城从平城迁到了洛阳,故B正确,A

D错误;南京是南朝齐的都城,故C错误。

12.【答案】C

【解析】从材料“昔张旭之作也,时人谓之张颠,今怀素之为也,余实谓之狂僧。以狂继颠”并联系所学可知张旭和怀素以草书著称于世,被人称为“颠张醉素”。故答案为C。A是大篆,B是楷书,D是小篆,均不符题意,排除ABD。

13.【答案】B

【解析】据材料“皇帝授予一些官员‘同中书门下三品’‘同中书门下平章事’‘参议朝政、参知机务’之类的名号,让他们参与宰相事务,共议军国政事”可知,皇帝让一些官员参与宰相事务,共议军国政事,实际上分化了宰相权力,从而达到加强皇权的目的,故B项正确;材料中无法体现三省长官地位巩固,排除A;材料没有体现出行政效率的问题,故C项排除;材料没有反映皇权与相权矛盾的加剧,排除D。

14.【答案】D

【解析】根据所学可知,两税法主要以资产和土地的多少作为纳税标准,改变了战国以来以人丁为主的赋役制度,放松了对农民的人身控制,故选D项。

15.【答案】D

【解析】鉴真是唐朝高僧,6次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法,对日本等周边国家的佛教发展有着重要贡献。故D项正确,A、B、C三项错误。

16.【答案】D

【解析】据材料“……陪葬的骆驼俑蔚成风尚。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常”可知,陪葬的骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,这反映了当时民族间经济交流密切,也体现了经济交流影响社会习俗,D符合题意。

17.【答案】C

【解析】由材料信息“擅自署置,贡赋不入于朝廷”可看出唐朝后期节度使有较大的自主权,“实非王臣”说明地方势力已威胁到中央集权,故选C。

18.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,西晋末年,中原人民南迁,给南方带去了大量劳动力、先进的生产技术和经验,促进了南方的开发和民族融合,故D项正确;A项,西晋末年的人口南迁推动江南的开发进程,但并未达到破坏环境和生产的程度,排除;B项,人口南迁有利于南方开发,缩小南北差距,题干并未强调南北矛盾的激化与割据分裂,排除;C项,经济重心南移完成在南宋后,排除。

19.【答案】C

【解析】选C。为了革除鲜卑族的旧俗,吸收汉族的先进文化,巩固北魏统治,孝文帝首先迁都洛阳,然后革除鲜卑族的旧俗,吸收汉族的先进文化。故北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在废旧俗兴汉化方面。

20.【答案】A

【解析】唐太宗重视发展生产、革除“民少吏多”弊政、注意戒奢从简都是其关注民生的措施,所以①②③是正确的选项。任用贤才和虚心纳谏不符合“关注民生”,排除④,故选A。

21.【答案】北魏孝文帝改革采取了一系列汉化措施,材料体现了北魏孝文帝在朝廷中推行汉语,禁用鲜卑语的语言汉化措施。

【解析】

22.【答案】(1)始于唐朝。

权力:自行委派官吏;不向中央交纳赋税;军队不听中央调遣。

史实:唐玄宗时期,节度使安禄山和史思明拥兵自重,并发动叛乱。

(2)唐太宗知人善任,虚心纳谏,调整统治政策,出现了“贞观之治”的局面;武则天重视人才,任用贤臣,使社会经济继续发展;唐玄宗在开元年间,重视革新,出现了“开元盛世”的局面;唐玄宗统治后期,任人唯亲,怠于政事,酿成“安史之乱”。

(3)要任用德才兼备、敢言直谏者;任人唯亲,姑息养奸,则危害严重。

【解析】(1)一问据材料一“自高宗永徽以后,都督带使持节者,始谓之节度使”进行回答;二问结合所学从官吏任免、财政、军事管理进行回答;三问结合所学从安史之乱的发生进行阐述。

(2)结合所学知识,可从唐太宗、武则天、唐玄宗前期用人的措施等方面归纳回答。

(3)启示结合所学从用人的得与失两方面影响进行回答即可。

23.【答案】演变:从诗到文化,以至整个时代。

原因:统治者调整政策,提高行政效率;科举制让更多知识分子有机会进入政府机构;政治较清明,社会稳定;经济发展提供物质基础;疆域广大,民族众多,开明的民族政策推动各民族文化的大交融;吸收前代文化,中外文化的交流和融合。

【解析】演变:根据材料““盛唐气象”一词最初指盛唐时期诗歌的总体风貌特征“盛唐气象”包括“经济的繁荣”“民族交往与交融”“开放的社会风气”“多彩的文学艺术”“中外交流”等”可知体现的是从诗到文化,以至整个时代。

原因:结合所学知识可知,盛唐气象出现的原因需要从统治者的政策、科举制、社会环境、民族政策、中外文化交流等方面进行思考。

24.【答案】先秦时期,贵族垄断国家政权,实行世卿世禄制度。由材料可知,与先秦时期相比,选官制度的进步性主要体现在打破血缘、世袭,注重品行、才学。

【解析】

25.【答案】(1)材料主张就地安置:即不打破原有部落组织,保留原有风俗习惯。

(2)在东突厥设置都督府,任用突利、颉利等突厥首领任都督,告诉他们要守法。

(3)加强对边疆地区的管辖;与少数民族友好往来,注重少数民族自身发展。

【解析】第(1)问在阅读理解材料的基础上回答“政策”,再认再现史实说明温彦博的主张;第(2)问在阅读理解材料二、三的基础上回答;第(3)问在充分理解上述材料的基础上结合再现史实,概括回答“特点”。

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知钱穆认为科举制( )

A.

有利于强化君主专制

B.

加强了思想文化控制

C.

重视官员的综合素质

D.

抑制了世族门阀势力

2.东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万。导致这一时期南北人口变化的主要因素是( )

A.

江南地区开发

B.

北方战乱频繁

C.

经济重心南移

D.

民族交融加强

3.“贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣。”与材料相关的制度是

( )

A.

世袭制

B.

郡县制

C.

科举制

D.

察举制

4.东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。这说明(

)

A.

经济重心已转移到南方

B.

北人南迁带去了先进技术

C.

北方经济发展落后南方

D.

南北方民族交融逐步加深

5.“白骨露于野,千里无鸡鸣。”曹操描绘的景象所反映的年代是( )

A.

东汉末期

B.

三国末期

C.

十六国时期

D.

北朝时期

6.下图是唐代“进奉款”白釉绿彩盘局部图。该文物发现于今印尼勿里洞岛海域的阿拉伯沉船“黑石号”上。该文物可以用于研究唐代(

)

A.

景德镇瓷器烧制工艺

B.

家庭手工业生产状况

C.

对外贸易的繁荣景象

D.

大运河沿线商业贸易

7.唐代科考中,进士科考时务策、杂文,这可以使应试者运用儒家理论发挥才能,而明经考试远较进士为易。唐中叶以后,应明经试的大多为北方的旧家子弟,应进士试的则多为南方的平民阶级。唐代名臣出身进士者甚多。对此理解正确的是( )

A.

科举考试内容体现了儒学独尊

B.

唐代经济文化重心已经转移至江南地区

C.

科举考试使南北文化差距加大

D.

进士科地位的上升反映出官员素养提高

8.唐初以三省长官为宰相。高宗时,打破宰相任用资历限制,允许三省中四品以下官员以“同中书门下平章事”名义行宰相权,参预朝政。其目的是( )

A.

重用人才,完善科举取士

B.

削弱相权,加强君主专制

C.

制约平衡,提高行政效率

D.

整顿吏治,扩大统治基础

9.下表为唐代宰相出身变化表(注:门荫,指门阀士族阶层凭借门第获得官职)。这种变化产生的主要原因是( )

A.

科举制度的影响

B.

加强中央集权的需要

C.

分散相权的需要

D.

社会文化水平的提升

10.南朝四个朝代的先后顺序依次为

( )

A.

齐宋梁陈

B.

陈齐梁宋

C.

梁宋陈齐

D.

宋齐梁陈

11.“高祖(孝文帝)初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举。因以协定群情,外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者。于是定都□□。”补充□□中对应的选项(

)

A.

长安

B.

洛阳

C.

南京

D.

开封

12.有人认为,唐代“昔张旭之作也,时人谓之张颠,今怀素之为也,余实谓之狂僧。以狂继颠,谁曰不可?”下列书法作品能够体现张旭、怀素书法风格的是(

)

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

13.唐朝初年,皇帝授予一些官员“同中书门下三品”、“同中书门下平章事”、“参议朝政”、“参知机务”之类的名号,让他们参与宰相事务,共议军国政事。这一措施(

)

A.

巩固了三省长官的地位

B.

分化相权并加强了皇权

C.

解决了效率低下的问题

D.

加剧皇权与相权的矛盾

14.这项改革改变了战国以来以人丁为主的赋役制度,即

“惟资产为宗,不以丁身为本”,放松了对农民的人身控制。这项改革指的是( )

A.

汉代的更赋

B.

北魏的租调制

C.

唐朝的租庸调制

D.

唐朝的两税法

15.日本的唐招提寺在每年的6月5日,即鉴真忌辰的前一天举办纪念法事。而只有在这一天,平日难得一见的国宝“鉴真和尚坐像”才会和公众见面。下列关于鉴真东渡的说法,正确的是( )

A.

日本效仿唐朝的政治制度,鉴真应邀前往

B.

唐朝对外海上交通发达使鉴真顺利东渡

C.

对日本经济的发展作出了巨大贡献

D.

反映了中国佛教的发展对周边国家的影响

16.在事死如生的唐代中上层人士的墓葬中,陪葬的骆驼俑蔚成风尚。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代(

)

A.

海上丝绸之路畅通

B.

民间制造瓷器技术高超

C.

汉藏文化交流频繁

D.

经济交流影响社会习俗

17.《旧唐书》载:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣。”对材料的理解正确的是( )

A.

反映了方国对中央的威胁

B.

反映了“天下共主”地位受到地方势力冲击

C.

反映了藩镇割据威胁到中央集权

D.

反映了藩镇问题得到解决

18.李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”,反映了西晋末年中原动乱、人口南迁产生的主要影响是(

)

A.

破坏了南方环境和农业发展

B.

加剧了南北矛盾和割据状况

C.

完成了经济和政治重心南移

D.

促进了江南开发和民族交往

19.商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革。相比商鞅变法,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在( )

A.

废分封行县制

B.

实行盐铁专营

C.

废旧俗兴汉化

D.

“罢黜百家,独尊儒术”

20.唐太宗是中国历史上有名的“明君”,他在位时出现“贞观之治”的局面。以下措施中体现他关注民生的有( )

①轻徭薄赋,让农民占有一定的土地

②注意戒奢从简

③合并州县,革除“民少吏多”弊政

④任用贤才,虚心纳谏

A.

①②③

B.

②③④

C.

①③④

D.

①②④

二、非选择题(共5小题)

21.阅读材料,回答问题。

材料 “……(魏主)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”——《魏书》

该材料体现了什么?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

自高宗永徽以后,都督带使持节者,始谓之节度使,然犹以名官。景云二年(717年),以贺拔迁嗣为凉州都督、河西节度使。由此而后,接乎开元,朔方、陇右、河东、河西诸镇,皆置节度使……既有其土地,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

——《新唐书》卷五十

材料二

至如谋于汉者,昔其臣也,公实弃之;兵于汉者,亦其将也,公不庸之。故曰:“得人者昌,失人者亡。”

——(唐)李观《项籍故里碑铭序》

(1)根据材料一思考,节度使为一级官职始于何时?节度使有什么权力?请举一例证明节度使威胁中央集权的史实。

(2)材料二提出“得人者昌,失人者亡”的观点,试结合唐代前期百余年用人方面的史实加以说明。

(3)综合上述材料,关于选人用人方面,你得到了什么启示?

23.盛世大唐的绝代风华凝聚着那个时代的珍贵记忆,也深刻影响着后来的民族文化心理。

“盛唐气象”一词最初指盛唐时期诗歌的总体风貌特征。至北宋,苏轼说:“故诗至于杜子美(杜甫),文至于韩退之(韩愈),书至于颜鲁公(颜真卿),画至于吴道子,而古今之变、天下之能事毕矣。”当前义务教育教科书《中国历史》中,“盛唐气象”包括“经济的繁荣”“民族交往与交融”“开放的社会风气”“多彩的文学艺术”“中外交流”等。

依据材料指出“盛唐气象”一词内涵的演变。简述“盛唐气象”形成的原因。

24.阅读材料,回答问题。

材料 汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”——《后汉书·百官志注》

先秦时期人才选拔的标准是什么?材料与先秦时期的选官制度相比,有何进步性?

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 ……温彦博以为:“徙于兖、豫之间,则乖违物性,非所以存养之也,请准汉武故事,置降匈奴于塞下,全其部落,顺其土俗,以实空虚之地,使为中国捍蔽,策之善者也。”

材料二 上……分突利故所统之地,置顺、佑、化、长四州都督府;又分颉利之地为六州,左置定襄都督府;右置云中都督府,以统其众。

材料三 五月,辛未,以突利为顺州都督,使帅其部落之官,上戒之曰:“……今命尔为都督,尔宜善守中国法,勿相侵掠,非徒欲中国久安,亦使尔宗族永全也!”

——以上均摘自《资治通鉴》

请回答:

(1)材料一主张对东突厥采取什么安置政策?

(2)根据材料二、三说明唐太宗是如何安置突厥的?

(3)据以上材料,概括唐太宗民族改革的特点。

答案解析

1.【答案】D

【解析】钱穆提及科举制的选拔标准和原则,未提及对君主集权的作用,故A项错误;德行和学识成为科举的主要依据,但并未体现出思想文化的控制,故B项错误;德行和学识只是官员素质的一个组成部分,故C项错误;科举制选拔标准的公平公正一定程度上抑制了世族门阀势力,故D项正确。

2.【答案】B

【解析】选B。根据所学知识,东汉末年北方战乱不断,许多人为了躲避北方的战乱,逃往江南地区。故这一时期人口变化的主要因素为B。

3.【答案】C

【解析】选C。结合所学可知,科举制强调以考试成绩作为选官的重要标准,自隋朝确立后逐渐成为后世选拔官员的主要途径。因此,出现材料中“贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读”的现象。故本题答案为C。

4.【答案】B

【解析】据材料“东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步”并结合所学可知,东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,B正确;经济重心已转移到南方是南宋,A错误;东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,C说法错误;D不是材料主旨。

5.【答案】A

【解析】选A。材料“白骨露于野,千里无鸡鸣”反映的是东汉末年的荒凉、凄惨的社会景象,A项符合题意。

6.【答案】C

【解析】根据材料中“唐代”“进奉款”“印尼勿里洞岛海域的阿拉伯沉船”并结合所学可知,唐朝中国对外交往的国家和地区有东亚的日本、新罗,中亚的波斯、大食,印度半岛的天竺以及东南亚各国等,而材料中的“印尼”是东南亚国家,所以材料中出土的文物一定程度上能够说明唐代对外贸易的繁荣景象。故答案为C项。A项,仅根据材料中信息不能判定该文物是何地烧制的瓷器,而且景德镇被称作“四大名镇”之一应在宋代后,排除;B项,根据材料中“进奉款”来看,是当时向朝廷(唐政府)进奉,所以此文物是官方生产的可能性更大一些,而且材料中未涉及有关家庭手工业的信息点,排除;D项,根据所学可知,唐朝与东南亚国家的贸易主要是借助丝绸之路,而并非大运河,排除。

7.【答案】D

【解析】实务策和杂文等并不属于儒家经典,仅据此并不能体现儒学的独尊地位,故A项错误;中国古代经济文化重心转移至江南地区是在南宋以后,故B项错误;南北的文化差距并不能通过南北方考生的应试内容来判定,故C项错误;科举制是集读书、考试和做官于一体的官吏选拔制度,进士科作为科举考试主要的选拔科目,其地位的上升必然有利于各级官员素质的提高,故D项正确。

8.【答案】B

【解析】题干中“三省长官”均为宰相、“打破宰相任用资历限制”和三省中“四品以下官员”行宰相权等信息反映了皇帝分割相权,以解决皇权与相权的矛盾,目的是加强专制,B符合。材料没有涉及科举取士、提高行政效率、整顿吏治等方面的内容,故排除ACD。

9.【答案】A

【解析】科举制的实行打破了世家大族垄断政权的局面,更多的官员通过科举入仕,故A项正确;表格没有体现中央和地方的关系,故B项错误;表格没有体现对相权的分割,故C项错误;表格没有体现文化的普及,故D项错误。

10.【答案】D

【解析】选D。420—589年,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,都城都在建康,史称“南朝”。

11.【答案】B

【解析】材料信息说的是北魏孝文帝迁都。依据所学知识可知,孝文帝为了加强对南部统治,更好的接受汉族文化,把都城从平城迁到了洛阳,故B正确,A

D错误;南京是南朝齐的都城,故C错误。

12.【答案】C

【解析】从材料“昔张旭之作也,时人谓之张颠,今怀素之为也,余实谓之狂僧。以狂继颠”并联系所学可知张旭和怀素以草书著称于世,被人称为“颠张醉素”。故答案为C。A是大篆,B是楷书,D是小篆,均不符题意,排除ABD。

13.【答案】B

【解析】据材料“皇帝授予一些官员‘同中书门下三品’‘同中书门下平章事’‘参议朝政、参知机务’之类的名号,让他们参与宰相事务,共议军国政事”可知,皇帝让一些官员参与宰相事务,共议军国政事,实际上分化了宰相权力,从而达到加强皇权的目的,故B项正确;材料中无法体现三省长官地位巩固,排除A;材料没有体现出行政效率的问题,故C项排除;材料没有反映皇权与相权矛盾的加剧,排除D。

14.【答案】D

【解析】根据所学可知,两税法主要以资产和土地的多少作为纳税标准,改变了战国以来以人丁为主的赋役制度,放松了对农民的人身控制,故选D项。

15.【答案】D

【解析】鉴真是唐朝高僧,6次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法,对日本等周边国家的佛教发展有着重要贡献。故D项正确,A、B、C三项错误。

16.【答案】D

【解析】据材料“……陪葬的骆驼俑蔚成风尚。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常”可知,陪葬的骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,这反映了当时民族间经济交流密切,也体现了经济交流影响社会习俗,D符合题意。

17.【答案】C

【解析】由材料信息“擅自署置,贡赋不入于朝廷”可看出唐朝后期节度使有较大的自主权,“实非王臣”说明地方势力已威胁到中央集权,故选C。

18.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,西晋末年,中原人民南迁,给南方带去了大量劳动力、先进的生产技术和经验,促进了南方的开发和民族融合,故D项正确;A项,西晋末年的人口南迁推动江南的开发进程,但并未达到破坏环境和生产的程度,排除;B项,人口南迁有利于南方开发,缩小南北差距,题干并未强调南北矛盾的激化与割据分裂,排除;C项,经济重心南移完成在南宋后,排除。

19.【答案】C

【解析】选C。为了革除鲜卑族的旧俗,吸收汉族的先进文化,巩固北魏统治,孝文帝首先迁都洛阳,然后革除鲜卑族的旧俗,吸收汉族的先进文化。故北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在废旧俗兴汉化方面。

20.【答案】A

【解析】唐太宗重视发展生产、革除“民少吏多”弊政、注意戒奢从简都是其关注民生的措施,所以①②③是正确的选项。任用贤才和虚心纳谏不符合“关注民生”,排除④,故选A。

21.【答案】北魏孝文帝改革采取了一系列汉化措施,材料体现了北魏孝文帝在朝廷中推行汉语,禁用鲜卑语的语言汉化措施。

【解析】

22.【答案】(1)始于唐朝。

权力:自行委派官吏;不向中央交纳赋税;军队不听中央调遣。

史实:唐玄宗时期,节度使安禄山和史思明拥兵自重,并发动叛乱。

(2)唐太宗知人善任,虚心纳谏,调整统治政策,出现了“贞观之治”的局面;武则天重视人才,任用贤臣,使社会经济继续发展;唐玄宗在开元年间,重视革新,出现了“开元盛世”的局面;唐玄宗统治后期,任人唯亲,怠于政事,酿成“安史之乱”。

(3)要任用德才兼备、敢言直谏者;任人唯亲,姑息养奸,则危害严重。

【解析】(1)一问据材料一“自高宗永徽以后,都督带使持节者,始谓之节度使”进行回答;二问结合所学从官吏任免、财政、军事管理进行回答;三问结合所学从安史之乱的发生进行阐述。

(2)结合所学知识,可从唐太宗、武则天、唐玄宗前期用人的措施等方面归纳回答。

(3)启示结合所学从用人的得与失两方面影响进行回答即可。

23.【答案】演变:从诗到文化,以至整个时代。

原因:统治者调整政策,提高行政效率;科举制让更多知识分子有机会进入政府机构;政治较清明,社会稳定;经济发展提供物质基础;疆域广大,民族众多,开明的民族政策推动各民族文化的大交融;吸收前代文化,中外文化的交流和融合。

【解析】演变:根据材料““盛唐气象”一词最初指盛唐时期诗歌的总体风貌特征“盛唐气象”包括“经济的繁荣”“民族交往与交融”“开放的社会风气”“多彩的文学艺术”“中外交流”等”可知体现的是从诗到文化,以至整个时代。

原因:结合所学知识可知,盛唐气象出现的原因需要从统治者的政策、科举制、社会环境、民族政策、中外文化交流等方面进行思考。

24.【答案】先秦时期,贵族垄断国家政权,实行世卿世禄制度。由材料可知,与先秦时期相比,选官制度的进步性主要体现在打破血缘、世袭,注重品行、才学。

【解析】

25.【答案】(1)材料主张就地安置:即不打破原有部落组织,保留原有风俗习惯。

(2)在东突厥设置都督府,任用突利、颉利等突厥首领任都督,告诉他们要守法。

(3)加强对边疆地区的管辖;与少数民族友好往来,注重少数民族自身发展。

【解析】第(1)问在阅读理解材料的基础上回答“政策”,再认再现史实说明温彦博的主张;第(2)问在阅读理解材料二、三的基础上回答;第(3)问在充分理解上述材料的基础上结合再现史实,概括回答“特点”。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进