第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争单元测试卷—2021—2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要(上)(含解析版答案)

文档属性

| 名称 | 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争单元测试卷—2021—2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要(上)(含解析版答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-04 17:02:42 | ||

图片预览

文档简介

第八单元

中华民族的抗日战争和人民解放战争

单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.抗日民族统一战线正式建立的标志是( )

A.

中国共产党发表“八一宣言”

B.

瓦窑堡会议的召开

C.

国民政府发表八一四自卫抗战宣言

D.

国民政府公布中国共产党提交的国共合作抗战宣言

2.下列关于1931年到1937年7月中国历史的评述,不正确的是( )

A.

七七事变标志着日本开始大举侵华

B.

中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾

C.

国民政府组织中国军民开始在局部地区抗日

D.

国共两党的关系由内战逐渐走向联合抗日

3.2015年《大刀进行曲》入选网络“十大我最喜欢歌曲”之一。该歌曲创作于1937年7月,歌词第二句先是“二十九军的兄弟们”,后改为“全国武装的兄弟们”。这一变化表明( )

A.

国民党改变“攘外必先安内”的政策

B.

抗日民族统一战线初步形成

C.

全民族抗战已经成为社会共识

D.

国共两党矛盾得以基本化解

4.下图为90多岁的日本老兵多立太郎,前来日本当年发动全面侵华战争的地方下跪谢罪。这个地方是( )

A.

卢沟桥

B.

柳条湖

C.

上海

D.

南京

5.抗战时期,国民党军队在沦陷区进行了敌后游击战。据统计到1940年前后,国民党敌后游击战达到鼎盛时期,人数达100万人左右,一度成为日军重点进攻的对象。这一现象说明( )

A.

国民党始终在积极抗击日军

B.

国民党军队坚持抗战成为中流砥柱

C.

国民党敌后战场成为主战场

D.

国民党的敌后抗战牵制了日军力量

6.中共曾发表宣言呼吁:“武装保卫平津,保卫华北!全中国同胞、政府与军队,团结起来,建筑民族统一战线的坚固长城……国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻!”当时面临的形势是( )

A.

日军突袭占领了东北三省

B.

反法西斯同盟展开了密切合作

C.

日军发动了全面侵华战争

D.

全民族的抗战已进入相持阶段

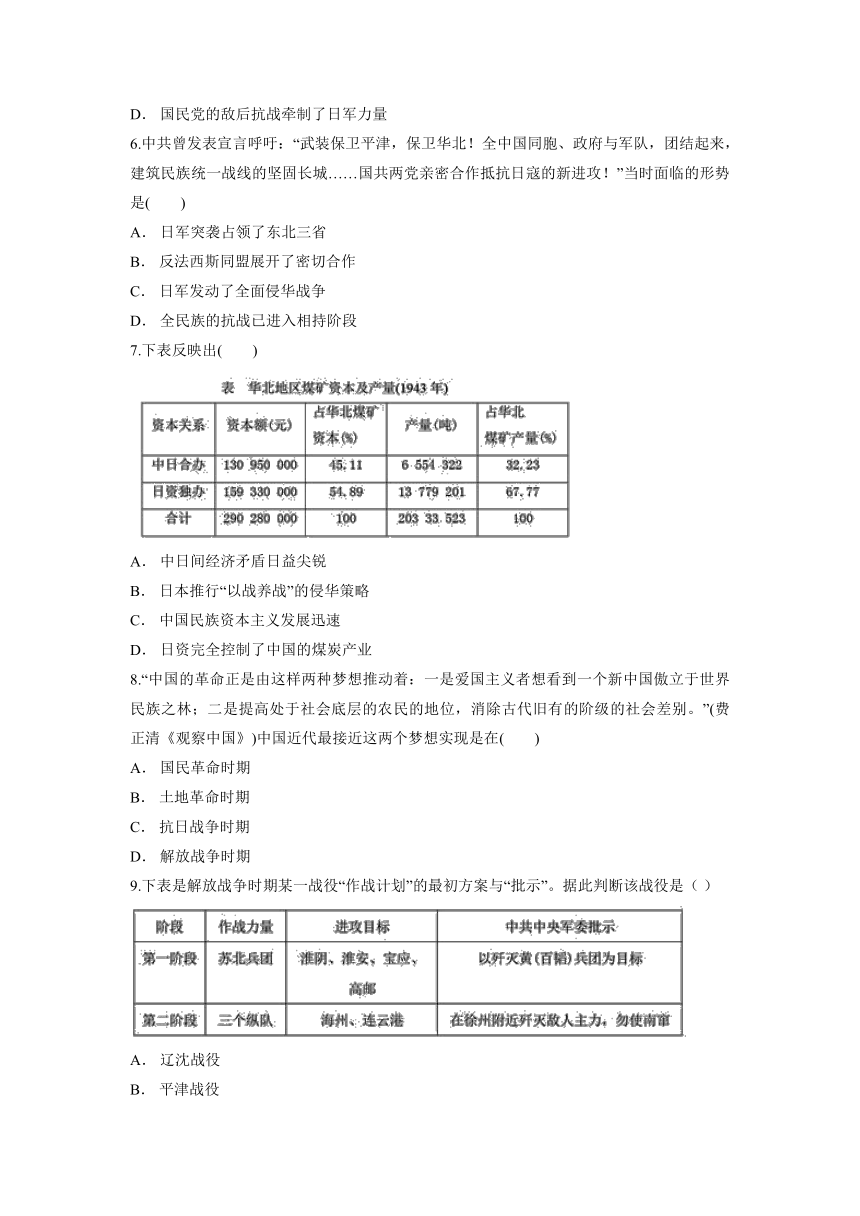

7.下表反映出( )

A.

中日间经济矛盾日益尖锐

B.

日本推行“以战养战”的侵华策略

C.

中国民族资本主义发展迅速

D.

日资完全控制了中国的煤炭产业

8.“中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的阶级的社会差别。”(费正清《观察中国》)中国近代最接近这两个梦想实现是在( )

A.

国民革命时期

B.

土地革命时期

C.

抗日战争时期

D.

解放战争时期

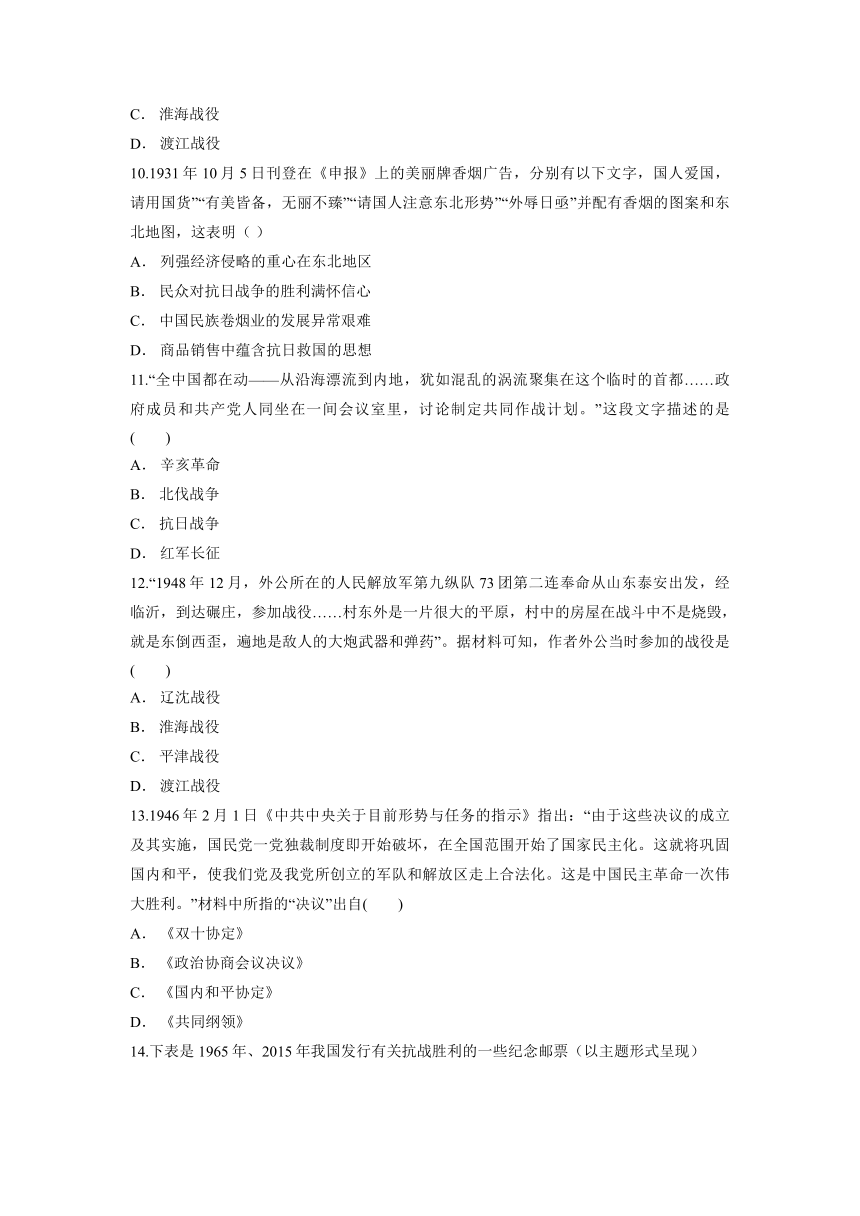

9.下表是解放战争时期某一战役“作战计划”的最初方案与“批示”。据此判断该战役是(

)

A.

辽沈战役

B.

平津战役

C.

淮海战役

D.

渡江战役

10.1931年10月5日刊登在《申报》上的美丽牌香烟广告,分别有以下文字,国人爱国,请用国货”“有美皆备,无丽不臻”“请国人注意东北形势”“外辱日亟”并配有香烟的图案和东北地图,这表明(

)

A.

列强经济侵略的重心在东北地区

B.

民众对抗日战争的胜利满怀信心

C.

中国民族卷烟业的发展异常艰难

D.

商品销售中蕴含抗日救国的思想

11.“全中国都在动——从沿海漂流到内地,犹如混乱的涡流聚集在这个临时的首都……政府成员和共产党人同坐在一间会议室里,讨论制定共同作战计划。”这段文字描述的是( )

A.

辛亥革命

B.

北伐战争

C.

抗日战争

D.

红军长征

12.“1948年12月,外公所在的人民解放军第九纵队73团第二连奉命从山东泰安出发,经临沂,到达碾庄,参加战役……村东外是一片很大的平原,村中的房屋在战斗中不是烧毁,就是东倒西歪,遍地是敌人的大炮武器和弹药”。据材料可知,作者外公当时参加的战役是( )

A.

辽沈战役

B.

淮海战役

C.

平津战役

D.

渡江战役

13.1946年2月1日《中共中央关于目前形势与任务的指示》指出:“由于这些决议的成立及其实施,国民党一党独裁制度即开始破坏,在全国范围开始了国家民主化。这就将巩固国内和平,使我们党及我党所创立的军队和解放区走上合法化。这是中国民主革命一次伟大胜利。”材料中所指的“决议”出自( )

A.

《双十协定》

B.

《政治协商会议决议》

C.

《国内和平协定》

D.

《共同纲领》

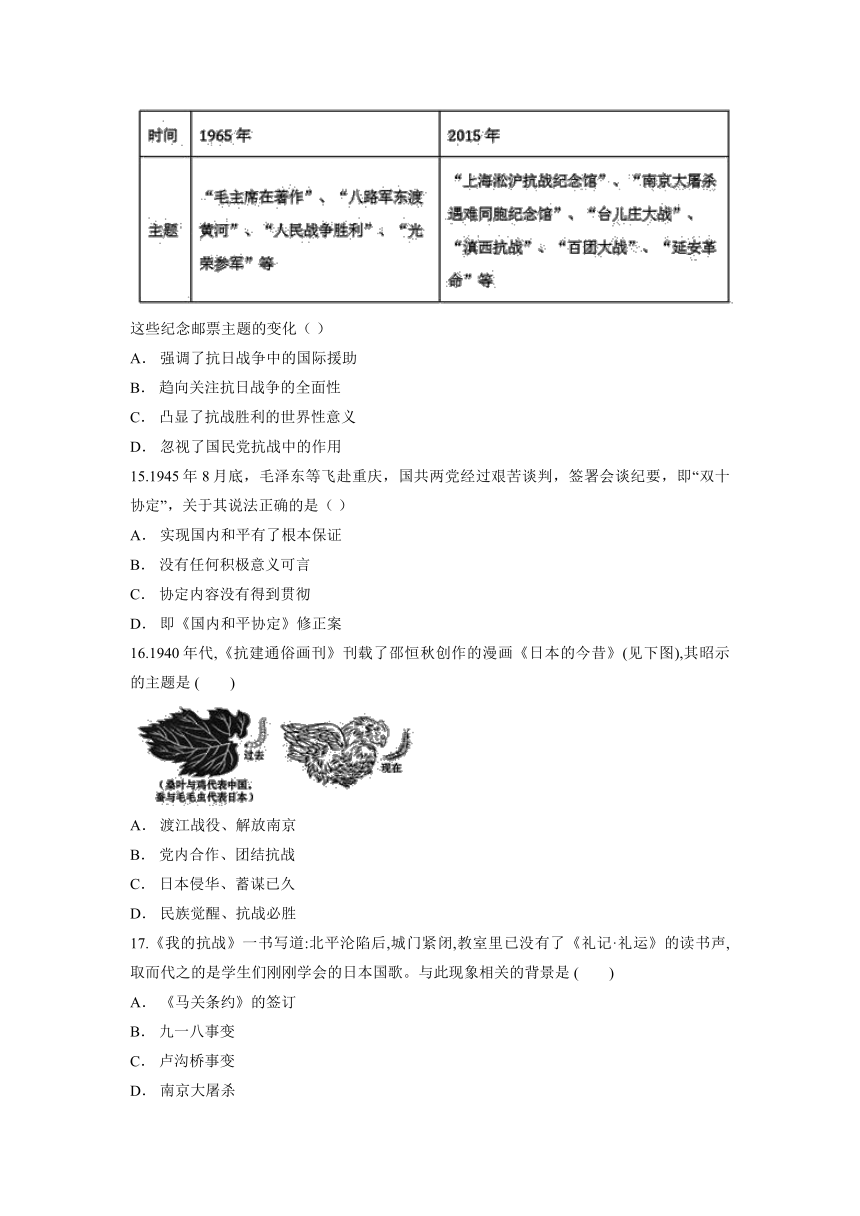

14.下表是1965年、2015年我国发行有关抗战胜利的一些纪念邮票(以主题形式呈现)

这些纪念邮票主题的变化(

)

A.

强调了抗日战争中的国际援助

B.

趋向关注抗日战争的全面性

C.

凸显了抗战胜利的世界性意义

D.

忽视了国民党抗战中的作用

15.1945年8月底,毛泽东等飞赴重庆,国共两党经过艰苦谈判,签署会谈纪要,即“双十协定”,关于其说法正确的是(

)

A.

实现国内和平有了根本保证

B.

没有任何积极意义可言

C.

协定内容没有得到贯彻

D.

即《国内和平协定》修正案

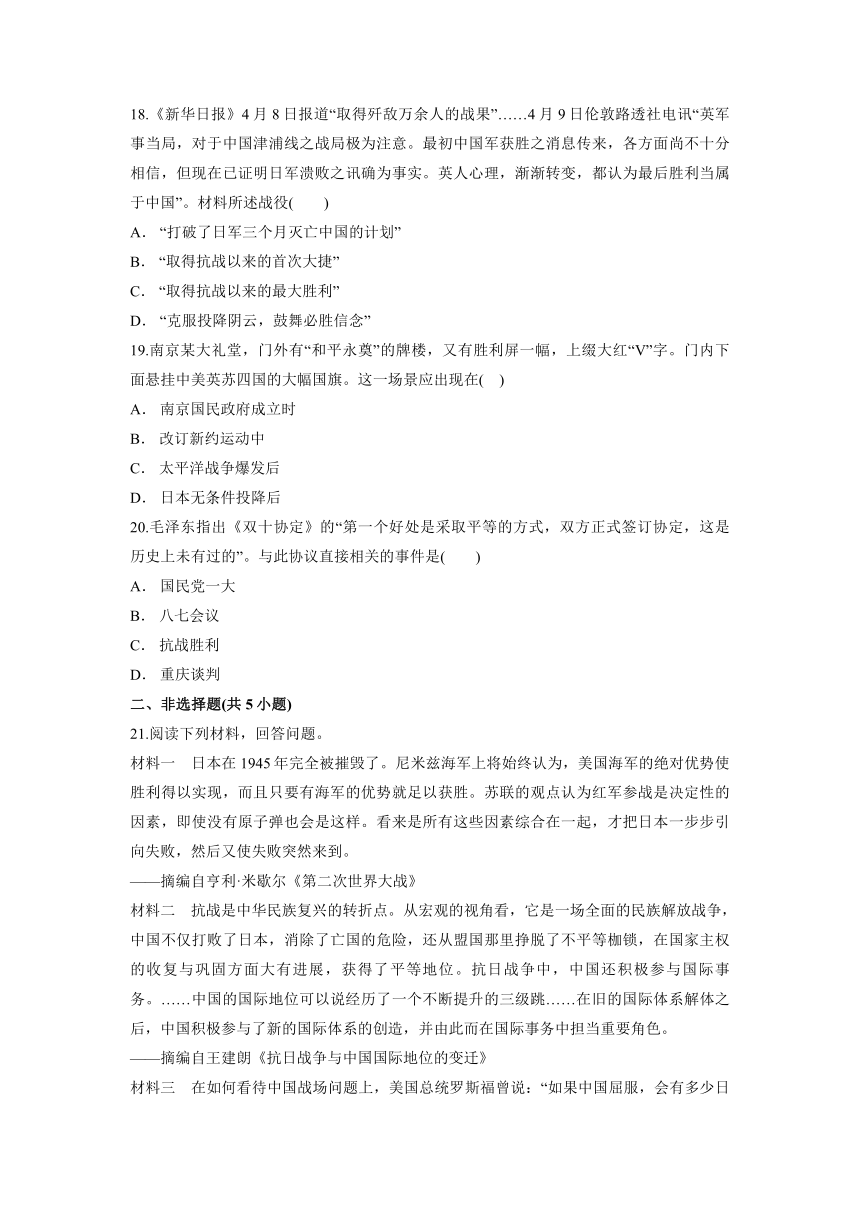

16.1940年代,《抗建通俗画刊》刊载了邵恒秋创作的漫画《日本的今昔》(见下图),其昭示的主题是

( )

A.

渡江战役、解放南京

B.

党内合作、团结抗战

C.

日本侵华、蓄谋已久

D.

民族觉醒、抗战必胜

17.《我的抗战》一书写道:北平沦陷后,城门紧闭,教室里已没有了《礼记·礼运》的读书声,取而代之的是学生们刚刚学会的日本国歌。与此现象相关的背景是

( )

A.

《马关条约》的签订

B.

九一八事变

C.

卢沟桥事变

D.

南京大屠杀

18.《新华日报》4月8日报道“取得歼敌万余人的战果”……4月9日伦敦路透社电讯“英军事当局,对于中国津浦线之战局极为注意。最初中国军获胜之消息传来,各方面尚不十分相信,但现在已证明日军溃败之讯确为事实。英人心理,渐渐转变,都认为最后胜利当属于中国”。材料所述战役( )

A.

“打破了日军三个月灭亡中国的计划”

B.

“取得抗战以来的首次大捷”

C.

“取得抗战以来的最大胜利”

D.

“克服投降阴云,鼓舞必胜信念”

19.南京某大礼堂,门外有“和平永奠”的牌楼,又有胜利屏一幅,上缀大红“V”字。门内下面悬挂中美英苏四国的大幅国旗。这一场景应出现在( )

A.

南京国民政府成立时

B.

改订新约运动中

C.

太平洋战争爆发后

D.

日本无条件投降后

20.毛泽东指出《双十协定》的“第一个好处是采取平等的方式,双方正式签订协定,这是历史上未有过的”。与此协议直接相关的事件是( )

A.

国民党一大

B.

八七会议

C.

抗战胜利

D.

重庆谈判

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 日本在1945年完全被摧毁了。尼米兹海军上将始终认为,美国海军的绝对优势使胜利得以实现,而且只要有海军的优势就足以获胜。苏联的观点认为红军参战是决定性的因素,即使没有原子弹也会是这样。看来是所有这些因素综合在一起,才把日本一步步引向失败,然后又使失败突然来到。

——摘编自亨利·米歇尔《第二次世界大战》

材料二 抗战是中华民族复兴的转折点。从宏观的视角看,它是一场全面的民族解放战争,中国不仅打败了日本,消除了亡国的危险,还从盟国那里挣脱了不平等枷锁,在国家主权的收复与巩固方面大有进展,获得了平等地位。抗日战争中,中国还积极参与国际事务。……中国的国际地位可以说经历了一个不断提升的三级跳……在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

材料三 在如何看待中国战场问题上,美国总统罗斯福曾说:“如果中国屈服,会有多少日军脱身出来?那些军队会干什么呢?会占领澳大利亚、占领印度,会像摘熟梅子一样轻而易举地占领中东。那将是日本和纳粹的大规模钳形攻势,在近东某处会合,完全切断俄国同外界的联系,瓜分埃及,切断经过地中海的所有的交通线,难道不会是这样吗?”

(1)材料一中作者提及的日本战败原因是什么?你认为这样的分析全面吗?试做说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明抗日战争的胜利是如何提高中国国际地位的。

(3)根据材料三概括抗日战争胜利的世界意义。

22.材料一 “……中华民族已从日本帝国主义的压迫下解放出来了。日本帝国主义对我中华民族独立生存的严重威胁已被消除。半世纪来,我中华民族所受的奇耻大辱,血海深仇,现在报仇雪耻了。这的确是我中华民族百年来未有的大事,值得全国同胞的热烈庆祝。”

——1945年9月5日《解放日报》社论:《庆祝抗战最后胜利》

材料二 中国军民……牵制和打击了日本的大量兵力,……为盟国抗击德意日法西斯阵线作出了重要贡献,赢得了世界各国的尊重。

——王建郎《中国近代通史·抗日战争》

(1)根据材料一分析抗日战争胜利的重大意义。

(2)依据材料二和所学知识分析中国抗日战争的世界意义。

23.阅读下列材料:

材料一 “如果排日行动再发展下去,也许不得采取军事行动”。“采取军事行动时需要哪些兵力,与关东军协商后由参谋本部作战部提出计划”。

——引自1931年7月《日本陆军省解决满洲问题方案大纲》

材料二 “当时,守卫南满铁路沿线的日军兵力,总计不过一万零四百人,而在其周围有二十二万中国军队。情况突然紧急起来,同时,居住该地的一百万帝国居民也陷于严重的恐慌和不安之中,我军关心这种情况,认为有必要先发制人,以铲除危险的根源。为了这个目的,迅速开始行动,排除抵抗,解除驻在附近的中国军队的武装”。

——引自1931年9月24日《日本政府关于满洲事变的第一次声明》

材料三 “九月十八日事件之发生,我方不外毅然出于正当防卫之行动”。

——引自1932年8月25日《日本外相田康哉关于满洲问题的演说》

请回答:

(1)你认为这三则材料的内容哪些是真实的?哪些是虚假的?为什么?

(2)关于九一八事变的发生,材料二和材料三有哪些自相矛盾的地方?

(3)依据材料一和材料二的内容,驳斥材料三的日本“出于正当防卫”的观点。

24.阅读材料,回答问题。

材料 西北军民一致主张如下:

(一)改组南京政府,容纳各党各派共同负责救国;

(二)停止一切内战;

(三)立即释放上海被捕之爱国领袖;

(四)释放全国一切政治犯;

(五)开放民众爱国运动;

(六)保障人民集会结社一切政治自由;

(七)确实遵行总理遗嘱;

(八)立即召开救国会议。——《张学良、杨虎城通电》(1936年12月12日)

归纳概括材料中张学良、杨虎城的通电主张。

25.《时代》周刊是美国影响最大的新闻周刊,有世界“史库”之称。蒋介石、毛泽东等许多中国人曾经成为《时代》封面人物。阅读下列材料,回答问题。

材料一 蒋介石曾先后10次出现在《时代》封面上。并且是1937年《时代》年度人物,当年《时代》的封面图片是蒋介石和宋美龄的合照。

材料二 毛泽东曾先后12次出现在《时代》封面上。其中,1949年3月,毛泽东第一次成为《时代》封面人物。

(1)《时代》周刊将上述两人分别列为1937年和1949年封面人物的主要原因是什么?

(2)上述两人在1945年曾进行过一次具有历史性意义的会面,简述毛泽东参加这次会面的目的和意义。

(3)毛泽东和蒋介石公开正面对抗长达半个世纪,列举在1949年前后,毛泽东与蒋介石在军事上斗争的典型事例及其结果。

答案解析

1.【答案】D

【解析】选D。1937年9月,国民党中央通讯社发表了中国共产党提出的国共合作抗战宣言,抗日民族统一战线正式建立,故选D。A、B、C与题干无关。

2.【答案】C

【解析】选C。根据所学知识可知,1931年到1937年7月,国民政府并未组织中国军民在局部地区抗战,C项错误,符合题意,为本题答案。

3.【答案】C

【解析】 歌词由“二十九军的兄弟们”,后改为“全国武装的兄弟们”这说明全民族抗战已经成为社会共识,故C项正确。

4.【答案】A

【解析】选A。1937年7月7日,日本制造卢沟桥事变,开始全面侵华。

5.【答案】D

【解析】A项表述中“始终”不符合史实,故A项错误;B项表述不符合史实,故B项错误;结合所学知识,1940年前后,共产党的敌后战场是主战场,故C项错误;D项表述与题目中“国民党军队在沦陷区进行了敌后游击战。据统计到1940年前后,国民党敌后游击战达到鼎盛时期”相符,故D项正确。

6.【答案】C

【解析】 日军占领东北三省与“武装保卫平津,保卫华北”不符,故A项错误;通过题干可知,中共倡导国共两党亲密合作,而不是与反法西斯同盟展开密切合作,故B项错误;根据题干中“武装保卫平津,保卫华北”“国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻”,再结合所学知识可知,中共发表该宣言的背景是七七事变的爆发,日军发动了全面侵华战争,故C项正确;题干反映的是七七事变的爆发,它是全民族抗战的开始,故D项错误。

7.【答案】B

【解析】 根据所学,抗战期间中日民族矛盾是主要矛盾,故A项错误;根据材料“中日合办”“日资独办”在华北地区煤矿资本及产量的份额,表明日本十分重视对华经济侵略,结合所学,通过经济侵略来继续和扩大对华战争,故B项正确;根据所学,抗战期间民族资本主义日益萎缩,故C项错误;“完全控制了”的表述过于绝对,故D项错误。

8.【答案】D

【解析】 第一种梦想是民族独立,第二种梦想则是民主。结合所学知识可知,国民革命时期、土地革命时期和抗日战争时期中国尚未取得民族独立,更不用说民主了,故A、B、C三项错误;解放战争时期,抗日战争已取得胜利,人民希望和平与民主,最接近这两个梦想实现,故D项正确。

9.【答案】C

【解析】本题主要考查解放战争战略决战的相关知识,旨在考查提取表格信息及运用所学知识解决具体问题的能力。依据材料“苏北兵团、淮阴、淮安、宝应、高邮、海州、连云港、歼灭黄(百韬)兵团、在徐州附近歼灭敌人主力”的信息,结合所学知识可知,材料反映的是淮海战役的史实,故C符合题意

;ABD三项与史实和材料均不符,排除。故选C。

10.【答案】D

【解析】根据“1931年10月5”“国人爱国,请用国货”“请国人注意东北形势”“外辱日亟”,结合所学,1931年九一八事变爆发,中日民族矛盾上升,美丽牌香烟广告信息反映出商品销售中蕴含抗日救国的思想,故D正确;材料无法体现列强的侵略重心在东北,排除A;材料反映的是香烟广告信息,无法体现民众的抗战信息,排除B;材料无法体现中国民族卷烟业的发展异常艰难,排除C。

11.【答案】C

【解析】由“政府成员和共产党人同坐一间会议室里,讨论制定共同作战计划”可知,这是国共合作时期发生的事件,故排除A、D两项;联系材料中“全中国都在动——从沿海漂流到内地”可知,这是指全民族的抗日战争,故选C项,排除B项。

12.【答案】B

【解析】 辽沈战役的作战地点是东北三省,故A项错误;据“碾庄”等信息可判断是淮海战役,故B项正确;平津战役的主要作战地点是北京、天津,故C项错误;渡江战役剑指南京,故D项错误。

13.【答案】B

【解析】 由材料“1946年2月1日……国民党一党独裁制度即开始破坏,在全国范围开始了国家民主化……”并结合所学可知,决议出自《政治协商会议决议》,故选B。

14.【答案】B

【解析】材料“上海淞沪抗战纪念馆”、“南京大屠杀遇难同胞纪念馆”、“台儿庄大战”、“滇西抗战”、“百团大战”、“延安革命”反映了抗战时期各阶层、各党派全面抗战,故B正确;材料主要反映了各阶层、各党派的抗战,并不是强调抗日战争中的国际援助,故A排除。材料主旨并不是凸显抗战胜利的世界性意义,故C排除;材料信息涉及了国民党抗战,故D排除。

15.【答案】C

【解析】国共两党的重庆谈判最终签订的“双十协定”有利于实施民主政治和和平建国,对人民有利;国民党被迫承认和平建国的基本方针,他再要发动内战,就在政治上陷于被动地位,但是不能因此就说实现国内和平就有了根本保证,故排除AB;协定内容由于后来国民党发动了反共反人民的内战而没有得到贯彻,故选C;《国内和平协定》修正案是在1949年解放战争时期北平和谈的结果,与“双十协定”不是一回事,故排除D。

16.【答案】D

【解析】渡江战役和解放南京是国共两党之间的内战,与日本侵略无关,排除A;漫画揭示了中国和日本之间力量对比的变化,不是国共两党的党内合作,也未能体现日本的蓄谋已久,排除B、C;桑叶说明中国在日本面前没有抵抗能力,鸡则说明中国对日抗战取得了优势,中日之间的力量对比发生变化,说明中国民族觉醒,抗日战争必胜,故选D。

17.【答案】C

【解析】选C。结合所学可知,1937年7月7日,日军制造了卢沟桥事变,发动了全面侵华战争,7月底,平津相继沦陷。本题材料即反映了北平沦陷后学生在学校的学习情况。故本题正确答案为C。

18.【答案】C

【解析】根据材料“取得歼敌万余人的战果”“4月9日伦敦路透社电讯‘英军事当局,对于中国津浦线之战局极为注意’”可知材料所述战役是台儿庄战役。台儿庄战役是抗战以来的最大胜利,故C项正确。

19.【答案】B

【解析】“和平永奠”“大红‘V’字”“中美英苏四国的大幅国旗”等信息反映出,这是1945年抗战胜利后,南京战区中国接受日本无条件投降的情景。南京国民政府成立于1927年,与题意时间不符,故A项错误;这一情景应该出现在日本无条件投降后,故B项正确;改订新约运动围绕实现关税自主和废除领事裁判权的问题发起,与题意无关,故C项错误;太平洋战争爆发于1941年,标志是日军偷袭珍珠港,与题意时间不符,故D项错误。

20.【答案】D

【解析】1945年8月毛泽东、周恩来、王若飞到重庆与国民党进行谈判,10月10日,国共双方代表签署了《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。

21.【答案】(1)日本战败原因:美国海军的绝对优势、苏联红军出兵中国东北、美国投放原子弹的综合因素作用的结果。

观点:不全面。说明:作者忽视了中国抗战在陆上抗击日本法西斯势力的主战场作用、中国战区的作用、世界反法西斯统一战线的作用。(任答两点即可)

(2)说明:中国人民抗日战争的胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利,洗刷了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱;中国陆续与英美等国签订平等新约,废除了列强享有的治外法权、租界、沿海贸易及内河航行等在华特权,取得了在国际社会的平等地位;收复失土,台湾回归祖国;参与国际事务,成为世界银行、国际货币基金组织、关贸总协定创始成员国及联合国安理会五大常任理事国之一。

(3)中国抗战是世界反法西斯战争的东方主战场;抗击了大部分日军;阻止了世界法西斯势力的全面联合;配合了世界反法西斯战争;为第二次世界大战的最终胜利作出了重大贡献和巨大牺牲;壮大了世界和平力量;增强了国际合作。(任答三点即可)

【解析】(1)一问,根据材料一“美国海军的绝对优势使胜利得以实现,而且只要有海军的优势就足以获胜。苏联的观点认为红军参战是决定性的因素,即使没有原子弹也会是这样”得出美国海军的绝对优势、苏联红军出兵中国东北、美国投放原子弹综合因素作用的结果;二问,根据材料可知分析不全面,可以从中国对抗战的作用、中国战区的作用、世界反法西斯统一战线的作用等角度直接作答。

(2)根据材料二并结合所学,从抗日战争的地位、列强特权的废除、国土的收复、参与国际事务等角度进行分析阐述。

(3)根据材料并结合所学,从抗击日军、反法西斯战争组成部分、阻止法西斯力量汇合、付出巨大牺牲、壮大和平力量等角度作答。

22.【答案】(1)中华民族摆脱了日本帝国主义的奴役;洗刷了民族耻辱;是中华民族百年来反侵略斗争所取得的第一次完全胜利。

(2)中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场;中国抗战牵制了日本法西斯的兵力,减轻美国苏联等盟国的压力,为世界反法西斯战争做出了重要贡献;中国的国际地位得到提高。

【解析】

23.【答案】 (1)材料一是真实的,因为它是九一八事变前日本政府制订的“方案大纲”。材料二和材料三的内容是虚假的,它是九一八事变后日本政府站在侵略者立场上为自己的侵略罪行进行辩护的材料。

(2)材料二说日本“先发制人,以铲除危险的根源”,材料三则说日本“出于正当防卫”。

(3)材料一说明九一八事变前日本政府制订好了发动“军事行动”侵略的“方案”和“计划”;材料二说明当时是日军“先发制人”,“解除驻在附近的中国军队的武器”;所以材料三中说的九一八事变的发生是日本“出于正当防卫之行动”的说法是站不住脚的。

【解析】

24.【答案】政治民主;停止内战,联共抗日;全民族抗战救国。

【解析】

25.【答案】(1)中国实现全民族抗战,作为国民政府主席,蒋介石受到世界的关注;中国人民的解放战争即将取得胜利,毛泽东受到世界的关注。

(2)目的:争取和平;揭露蒋介石假和平、真内战的阴谋;团结广大人民。意义:争取了政治上的主动,赢得了人民信任。

(3)三大战役,国民党主力被消灭;渡江战役,占领南京,推翻了国民党统治。

【解析】第(1)问,结合1937年全面抗日战争爆发和1949年中国新民主主义革命胜利的有关史实进行回答。第(2)问,根据1945年重庆谈判的内容进行分析。第(3)问,根据1949年前后国共双方的重大事件进行理解。

中华民族的抗日战争和人民解放战争

单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.抗日民族统一战线正式建立的标志是( )

A.

中国共产党发表“八一宣言”

B.

瓦窑堡会议的召开

C.

国民政府发表八一四自卫抗战宣言

D.

国民政府公布中国共产党提交的国共合作抗战宣言

2.下列关于1931年到1937年7月中国历史的评述,不正确的是( )

A.

七七事变标志着日本开始大举侵华

B.

中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾

C.

国民政府组织中国军民开始在局部地区抗日

D.

国共两党的关系由内战逐渐走向联合抗日

3.2015年《大刀进行曲》入选网络“十大我最喜欢歌曲”之一。该歌曲创作于1937年7月,歌词第二句先是“二十九军的兄弟们”,后改为“全国武装的兄弟们”。这一变化表明( )

A.

国民党改变“攘外必先安内”的政策

B.

抗日民族统一战线初步形成

C.

全民族抗战已经成为社会共识

D.

国共两党矛盾得以基本化解

4.下图为90多岁的日本老兵多立太郎,前来日本当年发动全面侵华战争的地方下跪谢罪。这个地方是( )

A.

卢沟桥

B.

柳条湖

C.

上海

D.

南京

5.抗战时期,国民党军队在沦陷区进行了敌后游击战。据统计到1940年前后,国民党敌后游击战达到鼎盛时期,人数达100万人左右,一度成为日军重点进攻的对象。这一现象说明( )

A.

国民党始终在积极抗击日军

B.

国民党军队坚持抗战成为中流砥柱

C.

国民党敌后战场成为主战场

D.

国民党的敌后抗战牵制了日军力量

6.中共曾发表宣言呼吁:“武装保卫平津,保卫华北!全中国同胞、政府与军队,团结起来,建筑民族统一战线的坚固长城……国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻!”当时面临的形势是( )

A.

日军突袭占领了东北三省

B.

反法西斯同盟展开了密切合作

C.

日军发动了全面侵华战争

D.

全民族的抗战已进入相持阶段

7.下表反映出( )

A.

中日间经济矛盾日益尖锐

B.

日本推行“以战养战”的侵华策略

C.

中国民族资本主义发展迅速

D.

日资完全控制了中国的煤炭产业

8.“中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的阶级的社会差别。”(费正清《观察中国》)中国近代最接近这两个梦想实现是在( )

A.

国民革命时期

B.

土地革命时期

C.

抗日战争时期

D.

解放战争时期

9.下表是解放战争时期某一战役“作战计划”的最初方案与“批示”。据此判断该战役是(

)

A.

辽沈战役

B.

平津战役

C.

淮海战役

D.

渡江战役

10.1931年10月5日刊登在《申报》上的美丽牌香烟广告,分别有以下文字,国人爱国,请用国货”“有美皆备,无丽不臻”“请国人注意东北形势”“外辱日亟”并配有香烟的图案和东北地图,这表明(

)

A.

列强经济侵略的重心在东北地区

B.

民众对抗日战争的胜利满怀信心

C.

中国民族卷烟业的发展异常艰难

D.

商品销售中蕴含抗日救国的思想

11.“全中国都在动——从沿海漂流到内地,犹如混乱的涡流聚集在这个临时的首都……政府成员和共产党人同坐在一间会议室里,讨论制定共同作战计划。”这段文字描述的是( )

A.

辛亥革命

B.

北伐战争

C.

抗日战争

D.

红军长征

12.“1948年12月,外公所在的人民解放军第九纵队73团第二连奉命从山东泰安出发,经临沂,到达碾庄,参加战役……村东外是一片很大的平原,村中的房屋在战斗中不是烧毁,就是东倒西歪,遍地是敌人的大炮武器和弹药”。据材料可知,作者外公当时参加的战役是( )

A.

辽沈战役

B.

淮海战役

C.

平津战役

D.

渡江战役

13.1946年2月1日《中共中央关于目前形势与任务的指示》指出:“由于这些决议的成立及其实施,国民党一党独裁制度即开始破坏,在全国范围开始了国家民主化。这就将巩固国内和平,使我们党及我党所创立的军队和解放区走上合法化。这是中国民主革命一次伟大胜利。”材料中所指的“决议”出自( )

A.

《双十协定》

B.

《政治协商会议决议》

C.

《国内和平协定》

D.

《共同纲领》

14.下表是1965年、2015年我国发行有关抗战胜利的一些纪念邮票(以主题形式呈现)

这些纪念邮票主题的变化(

)

A.

强调了抗日战争中的国际援助

B.

趋向关注抗日战争的全面性

C.

凸显了抗战胜利的世界性意义

D.

忽视了国民党抗战中的作用

15.1945年8月底,毛泽东等飞赴重庆,国共两党经过艰苦谈判,签署会谈纪要,即“双十协定”,关于其说法正确的是(

)

A.

实现国内和平有了根本保证

B.

没有任何积极意义可言

C.

协定内容没有得到贯彻

D.

即《国内和平协定》修正案

16.1940年代,《抗建通俗画刊》刊载了邵恒秋创作的漫画《日本的今昔》(见下图),其昭示的主题是

( )

A.

渡江战役、解放南京

B.

党内合作、团结抗战

C.

日本侵华、蓄谋已久

D.

民族觉醒、抗战必胜

17.《我的抗战》一书写道:北平沦陷后,城门紧闭,教室里已没有了《礼记·礼运》的读书声,取而代之的是学生们刚刚学会的日本国歌。与此现象相关的背景是

( )

A.

《马关条约》的签订

B.

九一八事变

C.

卢沟桥事变

D.

南京大屠杀

18.《新华日报》4月8日报道“取得歼敌万余人的战果”……4月9日伦敦路透社电讯“英军事当局,对于中国津浦线之战局极为注意。最初中国军获胜之消息传来,各方面尚不十分相信,但现在已证明日军溃败之讯确为事实。英人心理,渐渐转变,都认为最后胜利当属于中国”。材料所述战役( )

A.

“打破了日军三个月灭亡中国的计划”

B.

“取得抗战以来的首次大捷”

C.

“取得抗战以来的最大胜利”

D.

“克服投降阴云,鼓舞必胜信念”

19.南京某大礼堂,门外有“和平永奠”的牌楼,又有胜利屏一幅,上缀大红“V”字。门内下面悬挂中美英苏四国的大幅国旗。这一场景应出现在( )

A.

南京国民政府成立时

B.

改订新约运动中

C.

太平洋战争爆发后

D.

日本无条件投降后

20.毛泽东指出《双十协定》的“第一个好处是采取平等的方式,双方正式签订协定,这是历史上未有过的”。与此协议直接相关的事件是( )

A.

国民党一大

B.

八七会议

C.

抗战胜利

D.

重庆谈判

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 日本在1945年完全被摧毁了。尼米兹海军上将始终认为,美国海军的绝对优势使胜利得以实现,而且只要有海军的优势就足以获胜。苏联的观点认为红军参战是决定性的因素,即使没有原子弹也会是这样。看来是所有这些因素综合在一起,才把日本一步步引向失败,然后又使失败突然来到。

——摘编自亨利·米歇尔《第二次世界大战》

材料二 抗战是中华民族复兴的转折点。从宏观的视角看,它是一场全面的民族解放战争,中国不仅打败了日本,消除了亡国的危险,还从盟国那里挣脱了不平等枷锁,在国家主权的收复与巩固方面大有进展,获得了平等地位。抗日战争中,中国还积极参与国际事务。……中国的国际地位可以说经历了一个不断提升的三级跳……在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

材料三 在如何看待中国战场问题上,美国总统罗斯福曾说:“如果中国屈服,会有多少日军脱身出来?那些军队会干什么呢?会占领澳大利亚、占领印度,会像摘熟梅子一样轻而易举地占领中东。那将是日本和纳粹的大规模钳形攻势,在近东某处会合,完全切断俄国同外界的联系,瓜分埃及,切断经过地中海的所有的交通线,难道不会是这样吗?”

(1)材料一中作者提及的日本战败原因是什么?你认为这样的分析全面吗?试做说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明抗日战争的胜利是如何提高中国国际地位的。

(3)根据材料三概括抗日战争胜利的世界意义。

22.材料一 “……中华民族已从日本帝国主义的压迫下解放出来了。日本帝国主义对我中华民族独立生存的严重威胁已被消除。半世纪来,我中华民族所受的奇耻大辱,血海深仇,现在报仇雪耻了。这的确是我中华民族百年来未有的大事,值得全国同胞的热烈庆祝。”

——1945年9月5日《解放日报》社论:《庆祝抗战最后胜利》

材料二 中国军民……牵制和打击了日本的大量兵力,……为盟国抗击德意日法西斯阵线作出了重要贡献,赢得了世界各国的尊重。

——王建郎《中国近代通史·抗日战争》

(1)根据材料一分析抗日战争胜利的重大意义。

(2)依据材料二和所学知识分析中国抗日战争的世界意义。

23.阅读下列材料:

材料一 “如果排日行动再发展下去,也许不得采取军事行动”。“采取军事行动时需要哪些兵力,与关东军协商后由参谋本部作战部提出计划”。

——引自1931年7月《日本陆军省解决满洲问题方案大纲》

材料二 “当时,守卫南满铁路沿线的日军兵力,总计不过一万零四百人,而在其周围有二十二万中国军队。情况突然紧急起来,同时,居住该地的一百万帝国居民也陷于严重的恐慌和不安之中,我军关心这种情况,认为有必要先发制人,以铲除危险的根源。为了这个目的,迅速开始行动,排除抵抗,解除驻在附近的中国军队的武装”。

——引自1931年9月24日《日本政府关于满洲事变的第一次声明》

材料三 “九月十八日事件之发生,我方不外毅然出于正当防卫之行动”。

——引自1932年8月25日《日本外相田康哉关于满洲问题的演说》

请回答:

(1)你认为这三则材料的内容哪些是真实的?哪些是虚假的?为什么?

(2)关于九一八事变的发生,材料二和材料三有哪些自相矛盾的地方?

(3)依据材料一和材料二的内容,驳斥材料三的日本“出于正当防卫”的观点。

24.阅读材料,回答问题。

材料 西北军民一致主张如下:

(一)改组南京政府,容纳各党各派共同负责救国;

(二)停止一切内战;

(三)立即释放上海被捕之爱国领袖;

(四)释放全国一切政治犯;

(五)开放民众爱国运动;

(六)保障人民集会结社一切政治自由;

(七)确实遵行总理遗嘱;

(八)立即召开救国会议。——《张学良、杨虎城通电》(1936年12月12日)

归纳概括材料中张学良、杨虎城的通电主张。

25.《时代》周刊是美国影响最大的新闻周刊,有世界“史库”之称。蒋介石、毛泽东等许多中国人曾经成为《时代》封面人物。阅读下列材料,回答问题。

材料一 蒋介石曾先后10次出现在《时代》封面上。并且是1937年《时代》年度人物,当年《时代》的封面图片是蒋介石和宋美龄的合照。

材料二 毛泽东曾先后12次出现在《时代》封面上。其中,1949年3月,毛泽东第一次成为《时代》封面人物。

(1)《时代》周刊将上述两人分别列为1937年和1949年封面人物的主要原因是什么?

(2)上述两人在1945年曾进行过一次具有历史性意义的会面,简述毛泽东参加这次会面的目的和意义。

(3)毛泽东和蒋介石公开正面对抗长达半个世纪,列举在1949年前后,毛泽东与蒋介石在军事上斗争的典型事例及其结果。

答案解析

1.【答案】D

【解析】选D。1937年9月,国民党中央通讯社发表了中国共产党提出的国共合作抗战宣言,抗日民族统一战线正式建立,故选D。A、B、C与题干无关。

2.【答案】C

【解析】选C。根据所学知识可知,1931年到1937年7月,国民政府并未组织中国军民在局部地区抗战,C项错误,符合题意,为本题答案。

3.【答案】C

【解析】 歌词由“二十九军的兄弟们”,后改为“全国武装的兄弟们”这说明全民族抗战已经成为社会共识,故C项正确。

4.【答案】A

【解析】选A。1937年7月7日,日本制造卢沟桥事变,开始全面侵华。

5.【答案】D

【解析】A项表述中“始终”不符合史实,故A项错误;B项表述不符合史实,故B项错误;结合所学知识,1940年前后,共产党的敌后战场是主战场,故C项错误;D项表述与题目中“国民党军队在沦陷区进行了敌后游击战。据统计到1940年前后,国民党敌后游击战达到鼎盛时期”相符,故D项正确。

6.【答案】C

【解析】 日军占领东北三省与“武装保卫平津,保卫华北”不符,故A项错误;通过题干可知,中共倡导国共两党亲密合作,而不是与反法西斯同盟展开密切合作,故B项错误;根据题干中“武装保卫平津,保卫华北”“国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻”,再结合所学知识可知,中共发表该宣言的背景是七七事变的爆发,日军发动了全面侵华战争,故C项正确;题干反映的是七七事变的爆发,它是全民族抗战的开始,故D项错误。

7.【答案】B

【解析】 根据所学,抗战期间中日民族矛盾是主要矛盾,故A项错误;根据材料“中日合办”“日资独办”在华北地区煤矿资本及产量的份额,表明日本十分重视对华经济侵略,结合所学,通过经济侵略来继续和扩大对华战争,故B项正确;根据所学,抗战期间民族资本主义日益萎缩,故C项错误;“完全控制了”的表述过于绝对,故D项错误。

8.【答案】D

【解析】 第一种梦想是民族独立,第二种梦想则是民主。结合所学知识可知,国民革命时期、土地革命时期和抗日战争时期中国尚未取得民族独立,更不用说民主了,故A、B、C三项错误;解放战争时期,抗日战争已取得胜利,人民希望和平与民主,最接近这两个梦想实现,故D项正确。

9.【答案】C

【解析】本题主要考查解放战争战略决战的相关知识,旨在考查提取表格信息及运用所学知识解决具体问题的能力。依据材料“苏北兵团、淮阴、淮安、宝应、高邮、海州、连云港、歼灭黄(百韬)兵团、在徐州附近歼灭敌人主力”的信息,结合所学知识可知,材料反映的是淮海战役的史实,故C符合题意

;ABD三项与史实和材料均不符,排除。故选C。

10.【答案】D

【解析】根据“1931年10月5”“国人爱国,请用国货”“请国人注意东北形势”“外辱日亟”,结合所学,1931年九一八事变爆发,中日民族矛盾上升,美丽牌香烟广告信息反映出商品销售中蕴含抗日救国的思想,故D正确;材料无法体现列强的侵略重心在东北,排除A;材料反映的是香烟广告信息,无法体现民众的抗战信息,排除B;材料无法体现中国民族卷烟业的发展异常艰难,排除C。

11.【答案】C

【解析】由“政府成员和共产党人同坐一间会议室里,讨论制定共同作战计划”可知,这是国共合作时期发生的事件,故排除A、D两项;联系材料中“全中国都在动——从沿海漂流到内地”可知,这是指全民族的抗日战争,故选C项,排除B项。

12.【答案】B

【解析】 辽沈战役的作战地点是东北三省,故A项错误;据“碾庄”等信息可判断是淮海战役,故B项正确;平津战役的主要作战地点是北京、天津,故C项错误;渡江战役剑指南京,故D项错误。

13.【答案】B

【解析】 由材料“1946年2月1日……国民党一党独裁制度即开始破坏,在全国范围开始了国家民主化……”并结合所学可知,决议出自《政治协商会议决议》,故选B。

14.【答案】B

【解析】材料“上海淞沪抗战纪念馆”、“南京大屠杀遇难同胞纪念馆”、“台儿庄大战”、“滇西抗战”、“百团大战”、“延安革命”反映了抗战时期各阶层、各党派全面抗战,故B正确;材料主要反映了各阶层、各党派的抗战,并不是强调抗日战争中的国际援助,故A排除。材料主旨并不是凸显抗战胜利的世界性意义,故C排除;材料信息涉及了国民党抗战,故D排除。

15.【答案】C

【解析】国共两党的重庆谈判最终签订的“双十协定”有利于实施民主政治和和平建国,对人民有利;国民党被迫承认和平建国的基本方针,他再要发动内战,就在政治上陷于被动地位,但是不能因此就说实现国内和平就有了根本保证,故排除AB;协定内容由于后来国民党发动了反共反人民的内战而没有得到贯彻,故选C;《国内和平协定》修正案是在1949年解放战争时期北平和谈的结果,与“双十协定”不是一回事,故排除D。

16.【答案】D

【解析】渡江战役和解放南京是国共两党之间的内战,与日本侵略无关,排除A;漫画揭示了中国和日本之间力量对比的变化,不是国共两党的党内合作,也未能体现日本的蓄谋已久,排除B、C;桑叶说明中国在日本面前没有抵抗能力,鸡则说明中国对日抗战取得了优势,中日之间的力量对比发生变化,说明中国民族觉醒,抗日战争必胜,故选D。

17.【答案】C

【解析】选C。结合所学可知,1937年7月7日,日军制造了卢沟桥事变,发动了全面侵华战争,7月底,平津相继沦陷。本题材料即反映了北平沦陷后学生在学校的学习情况。故本题正确答案为C。

18.【答案】C

【解析】根据材料“取得歼敌万余人的战果”“4月9日伦敦路透社电讯‘英军事当局,对于中国津浦线之战局极为注意’”可知材料所述战役是台儿庄战役。台儿庄战役是抗战以来的最大胜利,故C项正确。

19.【答案】B

【解析】“和平永奠”“大红‘V’字”“中美英苏四国的大幅国旗”等信息反映出,这是1945年抗战胜利后,南京战区中国接受日本无条件投降的情景。南京国民政府成立于1927年,与题意时间不符,故A项错误;这一情景应该出现在日本无条件投降后,故B项正确;改订新约运动围绕实现关税自主和废除领事裁判权的问题发起,与题意无关,故C项错误;太平洋战争爆发于1941年,标志是日军偷袭珍珠港,与题意时间不符,故D项错误。

20.【答案】D

【解析】1945年8月毛泽东、周恩来、王若飞到重庆与国民党进行谈判,10月10日,国共双方代表签署了《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。

21.【答案】(1)日本战败原因:美国海军的绝对优势、苏联红军出兵中国东北、美国投放原子弹的综合因素作用的结果。

观点:不全面。说明:作者忽视了中国抗战在陆上抗击日本法西斯势力的主战场作用、中国战区的作用、世界反法西斯统一战线的作用。(任答两点即可)

(2)说明:中国人民抗日战争的胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利,洗刷了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱;中国陆续与英美等国签订平等新约,废除了列强享有的治外法权、租界、沿海贸易及内河航行等在华特权,取得了在国际社会的平等地位;收复失土,台湾回归祖国;参与国际事务,成为世界银行、国际货币基金组织、关贸总协定创始成员国及联合国安理会五大常任理事国之一。

(3)中国抗战是世界反法西斯战争的东方主战场;抗击了大部分日军;阻止了世界法西斯势力的全面联合;配合了世界反法西斯战争;为第二次世界大战的最终胜利作出了重大贡献和巨大牺牲;壮大了世界和平力量;增强了国际合作。(任答三点即可)

【解析】(1)一问,根据材料一“美国海军的绝对优势使胜利得以实现,而且只要有海军的优势就足以获胜。苏联的观点认为红军参战是决定性的因素,即使没有原子弹也会是这样”得出美国海军的绝对优势、苏联红军出兵中国东北、美国投放原子弹综合因素作用的结果;二问,根据材料可知分析不全面,可以从中国对抗战的作用、中国战区的作用、世界反法西斯统一战线的作用等角度直接作答。

(2)根据材料二并结合所学,从抗日战争的地位、列强特权的废除、国土的收复、参与国际事务等角度进行分析阐述。

(3)根据材料并结合所学,从抗击日军、反法西斯战争组成部分、阻止法西斯力量汇合、付出巨大牺牲、壮大和平力量等角度作答。

22.【答案】(1)中华民族摆脱了日本帝国主义的奴役;洗刷了民族耻辱;是中华民族百年来反侵略斗争所取得的第一次完全胜利。

(2)中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场;中国抗战牵制了日本法西斯的兵力,减轻美国苏联等盟国的压力,为世界反法西斯战争做出了重要贡献;中国的国际地位得到提高。

【解析】

23.【答案】 (1)材料一是真实的,因为它是九一八事变前日本政府制订的“方案大纲”。材料二和材料三的内容是虚假的,它是九一八事变后日本政府站在侵略者立场上为自己的侵略罪行进行辩护的材料。

(2)材料二说日本“先发制人,以铲除危险的根源”,材料三则说日本“出于正当防卫”。

(3)材料一说明九一八事变前日本政府制订好了发动“军事行动”侵略的“方案”和“计划”;材料二说明当时是日军“先发制人”,“解除驻在附近的中国军队的武器”;所以材料三中说的九一八事变的发生是日本“出于正当防卫之行动”的说法是站不住脚的。

【解析】

24.【答案】政治民主;停止内战,联共抗日;全民族抗战救国。

【解析】

25.【答案】(1)中国实现全民族抗战,作为国民政府主席,蒋介石受到世界的关注;中国人民的解放战争即将取得胜利,毛泽东受到世界的关注。

(2)目的:争取和平;揭露蒋介石假和平、真内战的阴谋;团结广大人民。意义:争取了政治上的主动,赢得了人民信任。

(3)三大战役,国民党主力被消灭;渡江战役,占领南京,推翻了国民党统治。

【解析】第(1)问,结合1937年全面抗日战争爆发和1949年中国新民主主义革命胜利的有关史实进行回答。第(2)问,根据1945年重庆谈判的内容进行分析。第(3)问,根据1949年前后国共双方的重大事件进行理解。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进