第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 单元测试卷--2021—2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上(含解析版答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 单元测试卷--2021—2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上(含解析版答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 72.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-04 17:03:36 | ||

图片预览

文档简介

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.唐代御史若进言莅事不当,会被杖责;明代开始实行廷杖制度;而宋朝则无此类事情发生,号称“与士大夫共治天下”。由此可知( )

A.

两宋政治远比唐代清明

B.

宋朝重文轻武特征显著

C.

宋朝君主集权远逊唐明

D.

唐明两朝君权更为集中

2.宋代产生了话本艺术和风俗画,这反映出当时文化发展的趋势是(

)

A.

走向贵族化、沙龙化

B.

走向宗教化.神秘化

C.

走向外来化、西方化

D.

走向平民化、世俗化

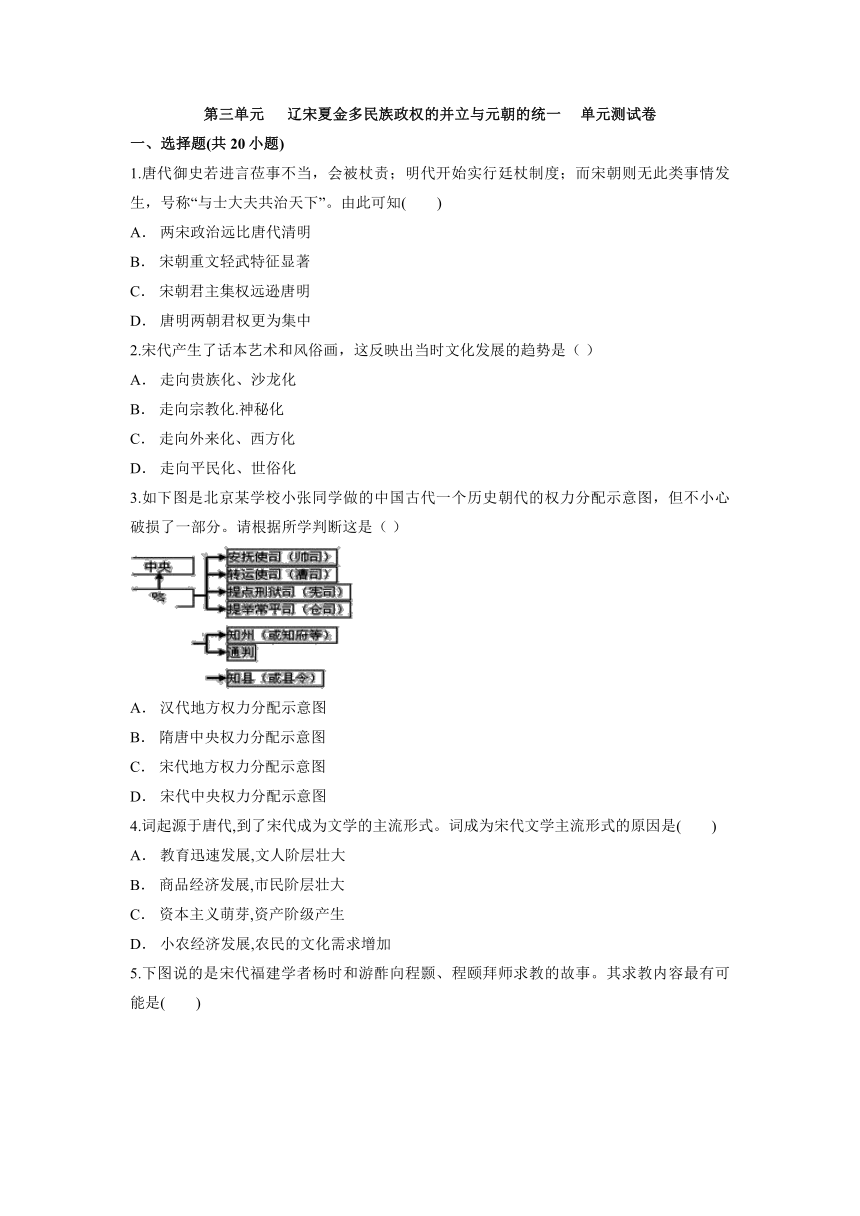

3.如下图是北京某学校小张同学做的中国古代一个历史朝代的权力分配示意图,但不小心破损了一部分。请根据所学判断这是(

)

A.

汉代地方权力分配示意图

B.

隋唐中央权力分配示意图

C.

宋代地方权力分配示意图

D.

宋代中央权力分配示意图

4.词起源于唐代,到了宋代成为文学的主流形式。词成为宋代文学主流形式的原因是( )

A.

教育迅速发展,文人阶层壮大

B.

商品经济发展,市民阶层壮大

C.

资本主义萌芽,资产阶级产生

D.

小农经济发展,农民的文化需求增加

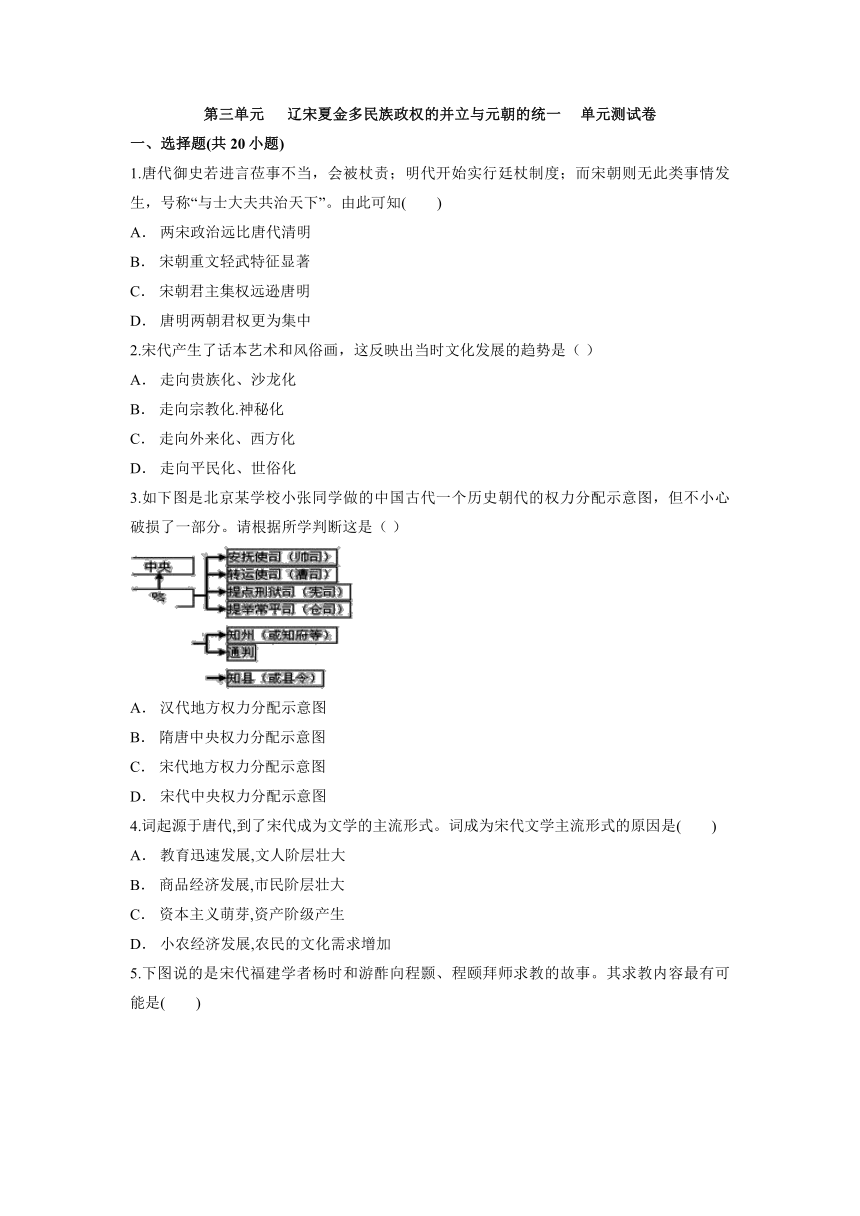

5.下图说的是宋代福建学者杨时和游酢向程颢、程颐拜师求教的故事。其求教内容最有可能是( )

A.

救国治国之术

B.

“天理”

C.

“知行合一”

D.

“经世致用”

6.《金史》记载:“(金太祖说)‘辽以宾铁为号,取其坚也。宾铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏。金之色白,完颜部色尚白。’于是国号大金,改元收国。”史籍所述两个少数民族政权( )

A.

都创立兵农合一的制度

B.

政权建立后其封建化进程加快

C.

长期与北宋政权对峙

D.

都兴起于辽河上游

7.南宋《梦粱录》中记载:“风雨冥晦时,惟凭针盘而行,乃火长掌之,毫厘不敢差误,盖一舟人命所系也。”材料中“一舟人命所系”的物体使欧洲( )

A.

迎来地理大发现的时代

B.

告别骑士时代

C.

完成社会转型

D.

加速思想解放

8.“宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。当时,长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了‘苏湖熟,天下足’或‘苏常熟,天下足’的谚语。”以下是同学们在对这段材料进行探究后得出的相关结论,其中不正确的是( )

A.

宋朝时水稻是一种在全国普遍种植的粮食作物

B.

宋朝时只有长江流城和太湖流域种植水稻

C.

宋朝时长江下游和太湖流域的水稻产量最高

D.

宋朝时水稻产量跃居粮食作物首位

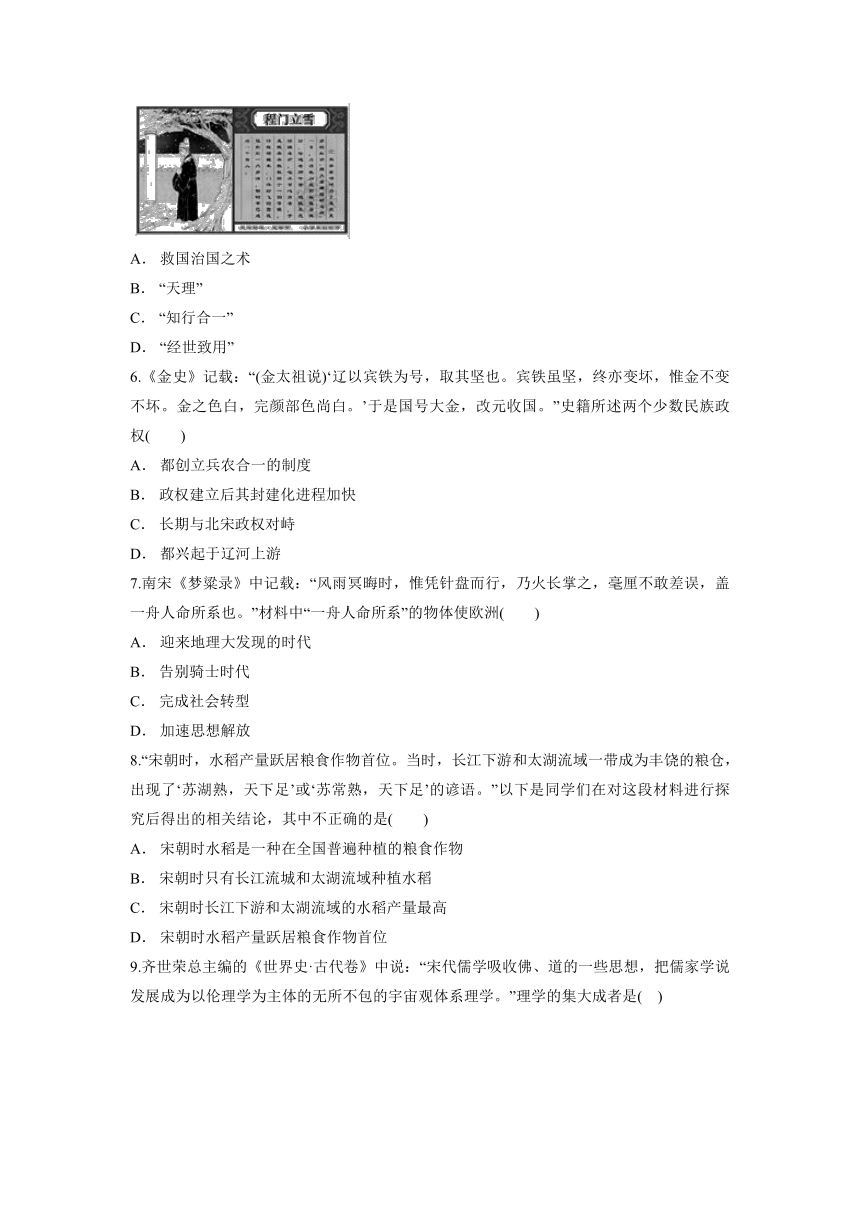

9.齐世荣总主编的《世界史·古代卷》中说:“宋代儒学吸收佛、道的一些思想,把儒家学说发展成为以伦理学为主体的无所不包的宇宙观体系理学。”理学的集大成者是( )

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

10.元朝时“山东西,河北之地,谓之腹里”。元代管理“腹里”的机构是(

)

A.

行省

B.

中书省

C.

宣政院

D.

枢密院

11.北宋东京(今开封)“通宵不绝”的夜市和“终日居此,不觉抵幕”的瓦子(文娱场所)里,随处可见流连忘返的市民身影,这一生活图景主要表明( )

A.

商业活动不受时间限制

B.

坊和市的界限十分鲜明

C.

市已经遍布城内各处

D.

官府直接监管交易活动

12.培根指出:“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大,以致没有一个帝国,没有一个教派,没有一个赫赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。”这里所说的“影响”主要是指(

)

A.

促进了欧洲社会制度的转型

B.

奠定了中国古代文明古国的地位

C.

推动了欧洲工业革命的发展

D.

打破了世界各地彼此隔绝的状态

13.台湾自古就是中国领土。元朝时设置的管理台湾的机构是( )

A.

宣政院

B.

行中书省

C.

腹里

D.

澎湖巡检司

14.北宋时,欧阳修等主持重修了《新唐书》和《新五代史》,司马光则主持编纂了《资治通鉴》,统治者还对官僚制度和科举制进行改革。这反映出当时北宋(

)

A.

统治者注重吸取历史教训

B.

统治者推行重文轻武政策

C.

政治体制未形成完整体系

D.

君主专制制度进一步完善

15.宋朝明确规定,地主打死佃客,减罪一等,发配邻州。而在《明律》中规定,“富豪之家,役使佃客抬轿者”,不仅要“杖六十”,还要“各计一日追给工钱六十文”。这一变化反映的实质问题是( )

A.

明代法律的内容更加细密严苛

B.

资本主义萌芽出现

C.

佃农对地主人身依附关系减弱

D.

社会矛盾日趋缓和

16.下列叙述与回族的形成有关的是

( )

A.

回族是汉族与畏兀儿人融合的结果

B.

汉族与女真、契丹等民族融合的结果

C.

蒙古草原的统一

D.

信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人,来中国后与汉、蒙古等民族融合的结果

17.文学可以表达人的思想感情,如“海内存知己,天涯若比邻”、“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”、“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马;夕阳西下,断肠人在天涯。”

这里依次引用的文学形式分别是(

)

A.

楚辞、汉赋、唐诗

B.

楚辞、唐诗、宋词

C.

宋词、唐诗、楚辞

D.

唐诗、宋词、元曲

18.王安石认为宋神宗对改革的态度是:“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也?”由此,可以断定王安石变法失败的一个重要原因是宋神宗(

)

A.

急功近利

B.

动摇不定

C.

反对变法

D.

软弱无能

19.忽必烈作为一个征服者给被征服地区的人民带来了浩劫,但在历史上仍能获得不错的评价。下列属于其历史贡献的是( )

A.

形成畏兀体蒙古文

B.

促成八思巴字形成

C.

编纂《元朝秘史》

D.

推动蒙古科举制

20.面对新法,光州司法参军郑侠在献上《流民图》的同时,又上书言:“天旱由王安石所致,若罢安石,天必雨。”司马光也认为废除新法,“雨必沾洽(雨水充足)”。这说明新法在实施过程中( )

A.

出现用人不当现象

B.

触犯了守旧派的利益

C.

群众强烈不满新法的推行

D.

新法违背了自然规律

二、非选择题(共5小题)

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代,一个以拥有土地为特征的地主阶级——特别是中小地主阶层发展壮大起来,这些人经济地位高,物质生活优裕,对文化的要求高。……由于土地制度的变化,宋元时期的文化结构发生了较大变化,整个社会的文化素质提高了。

材料二 宋元商业的发展,推动了城市经济的发展。从《东京梦华录》中可以看到这时期城市繁荣的梗概。它使宋元社会的许多方面增加了新因素。

(1)根据材料一、材料二,分析宋元文化繁荣的原因。

(2)请结合宋代的史实,说明经济、政治的变化导致“宋元时期的文化结构发生了较大变化”。

(3)国内外许多史学家指出,诞生或广泛应用于宋代的发明改变了整个世界文明的发展进程。结合所学知识予以佐证。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 在忽必烈以前,蒙古国一直采取草原本位的统治政策,汉地管理混乱。与其诸位前任相比,忽必烈受到过更多的汉文化熏陶,并且是以汉地的经济、军事力量为后盾争夺汗位,因此即位后将统治重心放在了汉地。在由翰林学士承旨、原金朝状元王鹗起草的即位诏书中,忽必烈指出了前代大汗的政治路线“武功迭兴,文治多缺”的弱点,进而提出“宜新弘远之规”“祖述变通”的立国方针。这是蒙古大汗第一次专门向汉地颁发用文词典雅的汉文文言写成的即位诏。它足以向中原百姓表明:新即位的忽必烈不仅仅是蒙古的大汗,同时也是中国一个新王朝的皇帝。中原士大夫经历过长期异族统治,民族意识并不很强,又饱尝战乱之苦,渴望安定。在他们看来,“今日能用士,而能行中国之道,则中国之主也”。忽必烈正是他们要求的新主人。

材料二 蒙古国家统治重心转变的主要标志是“汉法”的推行,即有计划地吸收、采用前代中原王朝的一系列典章制度和统治经验。用当时人的话说,就是“帝中国当行中国事”。忽必烈在位初期推行的“汉法”主要包括:建立年号、国号及有关礼仪制度;建立中央集权王朝官僚机构;定都汉地;实行重农政策;尊崇儒学。

——摘编自张岂之主编《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一、二,概括指出忽必烈改汉制、用“汉法”的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析忽必烈改汉制、用“汉法”的作用。

23.阅读材料,回答问题。

材料 北宋时期,农具种类十分齐全,从犁耕、播种、灌溉、中耕到收获的每一个生产环节都有当用的工具。灌溉多用龙骨翻车或人力翻车(踏车)。还有一种“筒车”,可利用水力或高力推动运转,扬程较高,也适用于山田的灌溉。——摘编自邱树森《新编中国通史》

据材料指出北宋农业生产的重要成就,并分析其影响。

24.阅读材料,回答问题。

材料 (东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。——[宋]孟元老《东京梦华录》

这段材料描述了什么场景?反映了什么?

25.阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 大宋皇帝谨致誓书大契丹皇帝阙下:共遵成信,虔奉观盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹,银一十万两,更不差使专往北朝,只令三司差人搬送至雄州交割。

——《续资治通鉴长编》

材料二 自契丹侵取燕蓟以北,拓跋自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官署,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

——《续资治通鉴长编》

材料三 夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂(意为赠送财物)而胜之之势。苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国之下矣。

——苏洵《嘉祐集》

(1)材料一中的“大宋皇帝”是指谁?“北朝”是指什么?

(2)从材料二可看出,辽、西夏的政治制度有什么特点?产生了什么历史作用?你知道辽、西夏与北宋是如何在碰撞中交融的吗?

(3)材料三中苏洵“证史”的目的是什么?它与材料一所述的史实有何联系?

答案解析

1.【答案】A

【解析】唐代政治清明程度要高于两宋,故A项错误;唐朝与明朝均会对谏议官员实行廷杖制度,而宋朝无廷杖且“与士大夫共治天下”,说明宋朝重视文人治国,重文轻武特征显著,故B项正确;宋朝君主集权程度要高于唐朝,故C项错误;D项不符合史实,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】随着商品经济的发展,市民阶层的壮大,迎合市民阶层文化生活需要的话本艺术和风俗画得到发展,故排除A,选D;话本艺术和风俗画反映的是世俗内容,与宗教无关,排除B;话本艺术和风俗画没有体现外来因素,排除C。

3.【答案】C

【解析】据示意图可知“路”下辖安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司,尤其是转运使司是宋代负责地方财政的机构,据此可知这是“宋代地方权力分配示意图”,C正确;据示意图

“路”可知不是汉代,A错误;据所学可知隋唐中央权力分配应该有“三省六部制”,故B错误;宋代中央权力分配是二府三司制,与材料不符,D错误。

4.【答案】B

【解析】词又称“长短句”,句式比较自由,可以配乐演唱,比较适应市民阶层的需要,故选B。

5.【答案】B

【解析】据题干中“宋代”和“程颢、程颐”等信息,可与所学的理学知识对应起来,故选B。A说法过于笼统,C出自心学家王阳明,D出自明清之际顾炎武等人。

6.【答案】B

【解析】依据题干可知两个少数民族政权是指辽和金,创立兵农合一制度的只有金;长期与北宋政权对峙的只有辽,金时间很短;兴起于辽河上游的只有辽,金兴起于松花江、黑龙江流域,故排除A、C、D三项,正确选项为B。

7.【答案】A

【解析】由材料中“针盘”可推测出该物体是指南针。指南针的使用,促进了远洋航行,对欧洲地理大发现具有直接推动作用,故A项正确。

8.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,宋朝时期,人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高,南方水稻种植面积迅速增长。从越南传入的占城稻,北宋时推广到东南地区。由于宋朝朝廷的大力提倡,南方的水稻在北方也得到大力推广。水稻产量跃居粮食作物首位。长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。B观点错误,故B符合题意;ACD说法正确,但不符合题意,故选B。

9.【答案】B

【解析】

10.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,元朝实行行省制,但山东西,河北之地等是中书省直辖的“腹里”,故B正确;行省是元代地方行政制度,不是管理“腹里”的机构,故A不正确;宣政院管辖西藏地区,故C不正确;枢密院是掌管军事的中央机构,故D不正确。

11.【答案】A

【解析】据材料中“通宵不绝”“夜市”“终日居此,不觉抵幕”反映了北宋时期市已经打破了时间限制,故A项正确;据所学可知宋前坊和市有明显的界限,故B项排除;材料中叙述了夜市的繁华与市民的流连忘返,但没有对市的分布进行阐释,故C项排除;材料中没有对官府进行直接阐释,故D项排除。

12.【答案】A

【解析】据材料“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大”并结合所学知识可知,印刷术、火药、指南针传播到欧洲后,促进了欧洲向资本主义社会的转型,故A正确;材料主旨不是强调中国古代文明古国的地位,故B排除;印刷术、火药、指南针与欧洲工业革命的发展没有直接联系,故C排除;新航路的开辟打破了世界各地彼此隔绝的状态,故D排除。

13.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,元朝管理台湾的机构是澎湖巡检司,D选项符合题意;宣政院管辖的西藏地区,A选项排除;行省制主要是在大陆,在台湾并未设置行省,B选项排除;腹地主要是大都周边的几个省份,C选项排除。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,北宋重视史学,并对制度进行改革,反映出当时北宋统治者注重吸取历史教训,以史为鉴,A项正确。材料强调北宋统治者注重吸取历史教训,与推行重文轻武政策不符,排除B。材料涉及北宋统治者对官僚制度和科举制进行改革,而不是政治体制未形成完整体系,排除C。材料没有涉及君主专制制度进一步完善的信息,而是强调北宋统治者注重吸取历史教训,排除D。

15.【答案】C

【解析】材料中为宋明两朝关于租佃关系的法律的部分内容,不能据此得出明朝法律的内容更加严密,故A项错误;租佃关系为农业生产关系,与资本主义萌芽无直接关联,故B项错误;材料中明朝的法律规定体现出佃农的地位提高,其反映的实质问题是佃农对地主人身依附关系的减弱,故C项正确;材料中不能体现社会矛盾的变化,故D项错误。

16.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,元朝时期,中亚、西亚的大批穆斯林移居中国,在伊斯兰教的整合下形成回族的前身,故选D。

17.【答案】D

【解析】唐诗讲究严格的格律,句式整齐,对仗工整,用韵规范;词,句子长短参差,便于抒发感情;曲则可雅可俗,更为生动活泼。“海内存知己,天涯若比邻”很明显是唐诗,而且是初唐诗人王勃的代表作;“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”属于宋词,是李清照的代表作;而“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马;夕阳西下,断肠人在天涯。”则是马致远的曲作品《秋思》中的名句。故本题答案选D项。

18.【答案】B

【解析】本题据材料“下一把火,又随下一勺水”反映了宋神宗对待变法的态度摇摆不定,反复无常,故选B。

19.【答案】B

【解析】忽必烈即位后,委派藏传佛教高僧八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,既用以拼写蒙古语,也用来广泛拼写汉语等多民族语言。故选B项。

20.【答案】B

【解析】选B。由于新法触犯了守旧派的利益,一些大官僚、大地主对王安石变法持抵制态度,编造各种理由反对新法。

21.【答案】(1)原因:土地制度的变化,中小地主发展壮大起来;商业的发展,推动了城市经济的发展。

(2)儒学发展成理学,体现了中央集权的加强;宋词的出现反映了商品经济发展,市民阶层兴起;书法、山水画的发展反映了文人阶层壮大、理学兴起。(言之有理即可)

(3)指南针传入欧洲,推动了新航路开辟和资本主义世界市场开始出现(或迎来了地理大发现时代);活字印刷术推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步;火药传入欧洲为新兴的资产阶级摧毁封建骑士阶层提供了必要条件。

【解析】第(1)问,要立足材料概括。第(2)问,要明确文化结构包括思想、文学艺术。第(3)问,要清楚宋代改变世界文明发展进程的发明指的是火药、印刷术和指南针。

22.【答案】(1)原因:草原本位统治政策不能有效管理汉地;忽必烈依靠汉地力量取得统治权,即位后统治重心转移;忽必烈要用汉文化建立起对中原地区的有效统治;忽必烈得到中原士大夫的认可和支持。

(2)作用:奠定了中央集权王朝的基本框架;顺应了历史发展趋势;促进了蒙古国封建化的进程;推动了蒙古国最终转变为元王朝。

【解析】第(1)问,依据材料一,由“采取草原本位的统治政策,汉地管理混乱”得出草原本位政策无法有效管理汉地;由“忽必烈受到过更多的汉文化熏陶,并且是以汉地的经济、军事力量为后盾争夺汗位……向中原百姓表明:新即位的忽必烈不仅仅是蒙古的大汗,同时也是中国一个新王朝的皇帝”得出忽必烈依靠汉族力量夺权,准备以汉文化建立对中原的统治;由“则中国之主也”得出汉族知识分子对他的支持。第(2)问,结合所学元朝历史地位的相关知识,从巩固了中央集权,促进了蒙古封建化过程,顺应了中国历史发展的趋势等方面分析回答。

23.【答案】成就:耕作和灌溉工具的改进。

影响:反映出农业耕作程序增多,重视精耕细作,又提高了生产效率。

【解析】

24.【答案】这段材料描述了北宋东京居民沿街开店买卖,经营活动时间长,能持续到拂晓,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩,反映出商品经济发展到一个高峰。

【解析】

25.【答案】(1)“大宋皇帝”是指北宋皇帝宋真宗。“北朝”是指契丹族建立的辽政权。

(2)特点:辽和西夏都仿用汉族官制。作用:促进了少数民族政权向封建制度过渡,有利于民族交融。碰撞中交融:北宋与辽、西夏通过战争与和议,在边境建立贸易市场,经济文化得到交流,西夏仿效宋朝制度设置行政机构,创造西夏文字。

(3)目的:让北宋统治者以史为鉴,不要重蹈覆辙。联系:材料一所述的史实,即北宋统治者一味地纳岁币贿赂辽以求苟安的现状,正是苏洵“证史”的背景。

【解析】第(1)问,根据材料并结合所学知识可知,与辽签订澶渊之盟的是宋真宗,故北朝是指辽。第(2)问特点,从材料“得中国土地……行中国法令”可知辽和西夏都学习汉法;作用,从民族关系的发展、加强经济文化交流等方面回答;如何在碰撞中交融,从边境贸易市场的建立、仿照宋朝制度等方面回答。第(3)问,苏洵“证史”的目的主要从借鉴历史经验教训方面回答;联系根据材料一、三归纳即可。

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.唐代御史若进言莅事不当,会被杖责;明代开始实行廷杖制度;而宋朝则无此类事情发生,号称“与士大夫共治天下”。由此可知( )

A.

两宋政治远比唐代清明

B.

宋朝重文轻武特征显著

C.

宋朝君主集权远逊唐明

D.

唐明两朝君权更为集中

2.宋代产生了话本艺术和风俗画,这反映出当时文化发展的趋势是(

)

A.

走向贵族化、沙龙化

B.

走向宗教化.神秘化

C.

走向外来化、西方化

D.

走向平民化、世俗化

3.如下图是北京某学校小张同学做的中国古代一个历史朝代的权力分配示意图,但不小心破损了一部分。请根据所学判断这是(

)

A.

汉代地方权力分配示意图

B.

隋唐中央权力分配示意图

C.

宋代地方权力分配示意图

D.

宋代中央权力分配示意图

4.词起源于唐代,到了宋代成为文学的主流形式。词成为宋代文学主流形式的原因是( )

A.

教育迅速发展,文人阶层壮大

B.

商品经济发展,市民阶层壮大

C.

资本主义萌芽,资产阶级产生

D.

小农经济发展,农民的文化需求增加

5.下图说的是宋代福建学者杨时和游酢向程颢、程颐拜师求教的故事。其求教内容最有可能是( )

A.

救国治国之术

B.

“天理”

C.

“知行合一”

D.

“经世致用”

6.《金史》记载:“(金太祖说)‘辽以宾铁为号,取其坚也。宾铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏。金之色白,完颜部色尚白。’于是国号大金,改元收国。”史籍所述两个少数民族政权( )

A.

都创立兵农合一的制度

B.

政权建立后其封建化进程加快

C.

长期与北宋政权对峙

D.

都兴起于辽河上游

7.南宋《梦粱录》中记载:“风雨冥晦时,惟凭针盘而行,乃火长掌之,毫厘不敢差误,盖一舟人命所系也。”材料中“一舟人命所系”的物体使欧洲( )

A.

迎来地理大发现的时代

B.

告别骑士时代

C.

完成社会转型

D.

加速思想解放

8.“宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。当时,长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了‘苏湖熟,天下足’或‘苏常熟,天下足’的谚语。”以下是同学们在对这段材料进行探究后得出的相关结论,其中不正确的是( )

A.

宋朝时水稻是一种在全国普遍种植的粮食作物

B.

宋朝时只有长江流城和太湖流域种植水稻

C.

宋朝时长江下游和太湖流域的水稻产量最高

D.

宋朝时水稻产量跃居粮食作物首位

9.齐世荣总主编的《世界史·古代卷》中说:“宋代儒学吸收佛、道的一些思想,把儒家学说发展成为以伦理学为主体的无所不包的宇宙观体系理学。”理学的集大成者是( )

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

10.元朝时“山东西,河北之地,谓之腹里”。元代管理“腹里”的机构是(

)

A.

行省

B.

中书省

C.

宣政院

D.

枢密院

11.北宋东京(今开封)“通宵不绝”的夜市和“终日居此,不觉抵幕”的瓦子(文娱场所)里,随处可见流连忘返的市民身影,这一生活图景主要表明( )

A.

商业活动不受时间限制

B.

坊和市的界限十分鲜明

C.

市已经遍布城内各处

D.

官府直接监管交易活动

12.培根指出:“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大,以致没有一个帝国,没有一个教派,没有一个赫赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。”这里所说的“影响”主要是指(

)

A.

促进了欧洲社会制度的转型

B.

奠定了中国古代文明古国的地位

C.

推动了欧洲工业革命的发展

D.

打破了世界各地彼此隔绝的状态

13.台湾自古就是中国领土。元朝时设置的管理台湾的机构是( )

A.

宣政院

B.

行中书省

C.

腹里

D.

澎湖巡检司

14.北宋时,欧阳修等主持重修了《新唐书》和《新五代史》,司马光则主持编纂了《资治通鉴》,统治者还对官僚制度和科举制进行改革。这反映出当时北宋(

)

A.

统治者注重吸取历史教训

B.

统治者推行重文轻武政策

C.

政治体制未形成完整体系

D.

君主专制制度进一步完善

15.宋朝明确规定,地主打死佃客,减罪一等,发配邻州。而在《明律》中规定,“富豪之家,役使佃客抬轿者”,不仅要“杖六十”,还要“各计一日追给工钱六十文”。这一变化反映的实质问题是( )

A.

明代法律的内容更加细密严苛

B.

资本主义萌芽出现

C.

佃农对地主人身依附关系减弱

D.

社会矛盾日趋缓和

16.下列叙述与回族的形成有关的是

( )

A.

回族是汉族与畏兀儿人融合的结果

B.

汉族与女真、契丹等民族融合的结果

C.

蒙古草原的统一

D.

信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人,来中国后与汉、蒙古等民族融合的结果

17.文学可以表达人的思想感情,如“海内存知己,天涯若比邻”、“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”、“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马;夕阳西下,断肠人在天涯。”

这里依次引用的文学形式分别是(

)

A.

楚辞、汉赋、唐诗

B.

楚辞、唐诗、宋词

C.

宋词、唐诗、楚辞

D.

唐诗、宋词、元曲

18.王安石认为宋神宗对改革的态度是:“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也?”由此,可以断定王安石变法失败的一个重要原因是宋神宗(

)

A.

急功近利

B.

动摇不定

C.

反对变法

D.

软弱无能

19.忽必烈作为一个征服者给被征服地区的人民带来了浩劫,但在历史上仍能获得不错的评价。下列属于其历史贡献的是( )

A.

形成畏兀体蒙古文

B.

促成八思巴字形成

C.

编纂《元朝秘史》

D.

推动蒙古科举制

20.面对新法,光州司法参军郑侠在献上《流民图》的同时,又上书言:“天旱由王安石所致,若罢安石,天必雨。”司马光也认为废除新法,“雨必沾洽(雨水充足)”。这说明新法在实施过程中( )

A.

出现用人不当现象

B.

触犯了守旧派的利益

C.

群众强烈不满新法的推行

D.

新法违背了自然规律

二、非选择题(共5小题)

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代,一个以拥有土地为特征的地主阶级——特别是中小地主阶层发展壮大起来,这些人经济地位高,物质生活优裕,对文化的要求高。……由于土地制度的变化,宋元时期的文化结构发生了较大变化,整个社会的文化素质提高了。

材料二 宋元商业的发展,推动了城市经济的发展。从《东京梦华录》中可以看到这时期城市繁荣的梗概。它使宋元社会的许多方面增加了新因素。

(1)根据材料一、材料二,分析宋元文化繁荣的原因。

(2)请结合宋代的史实,说明经济、政治的变化导致“宋元时期的文化结构发生了较大变化”。

(3)国内外许多史学家指出,诞生或广泛应用于宋代的发明改变了整个世界文明的发展进程。结合所学知识予以佐证。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 在忽必烈以前,蒙古国一直采取草原本位的统治政策,汉地管理混乱。与其诸位前任相比,忽必烈受到过更多的汉文化熏陶,并且是以汉地的经济、军事力量为后盾争夺汗位,因此即位后将统治重心放在了汉地。在由翰林学士承旨、原金朝状元王鹗起草的即位诏书中,忽必烈指出了前代大汗的政治路线“武功迭兴,文治多缺”的弱点,进而提出“宜新弘远之规”“祖述变通”的立国方针。这是蒙古大汗第一次专门向汉地颁发用文词典雅的汉文文言写成的即位诏。它足以向中原百姓表明:新即位的忽必烈不仅仅是蒙古的大汗,同时也是中国一个新王朝的皇帝。中原士大夫经历过长期异族统治,民族意识并不很强,又饱尝战乱之苦,渴望安定。在他们看来,“今日能用士,而能行中国之道,则中国之主也”。忽必烈正是他们要求的新主人。

材料二 蒙古国家统治重心转变的主要标志是“汉法”的推行,即有计划地吸收、采用前代中原王朝的一系列典章制度和统治经验。用当时人的话说,就是“帝中国当行中国事”。忽必烈在位初期推行的“汉法”主要包括:建立年号、国号及有关礼仪制度;建立中央集权王朝官僚机构;定都汉地;实行重农政策;尊崇儒学。

——摘编自张岂之主编《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一、二,概括指出忽必烈改汉制、用“汉法”的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析忽必烈改汉制、用“汉法”的作用。

23.阅读材料,回答问题。

材料 北宋时期,农具种类十分齐全,从犁耕、播种、灌溉、中耕到收获的每一个生产环节都有当用的工具。灌溉多用龙骨翻车或人力翻车(踏车)。还有一种“筒车”,可利用水力或高力推动运转,扬程较高,也适用于山田的灌溉。——摘编自邱树森《新编中国通史》

据材料指出北宋农业生产的重要成就,并分析其影响。

24.阅读材料,回答问题。

材料 (东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。——[宋]孟元老《东京梦华录》

这段材料描述了什么场景?反映了什么?

25.阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 大宋皇帝谨致誓书大契丹皇帝阙下:共遵成信,虔奉观盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹,银一十万两,更不差使专往北朝,只令三司差人搬送至雄州交割。

——《续资治通鉴长编》

材料二 自契丹侵取燕蓟以北,拓跋自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官署,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令。是二敌所为,皆与中国等。

——《续资治通鉴长编》

材料三 夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂(意为赠送财物)而胜之之势。苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国之下矣。

——苏洵《嘉祐集》

(1)材料一中的“大宋皇帝”是指谁?“北朝”是指什么?

(2)从材料二可看出,辽、西夏的政治制度有什么特点?产生了什么历史作用?你知道辽、西夏与北宋是如何在碰撞中交融的吗?

(3)材料三中苏洵“证史”的目的是什么?它与材料一所述的史实有何联系?

答案解析

1.【答案】A

【解析】唐代政治清明程度要高于两宋,故A项错误;唐朝与明朝均会对谏议官员实行廷杖制度,而宋朝无廷杖且“与士大夫共治天下”,说明宋朝重视文人治国,重文轻武特征显著,故B项正确;宋朝君主集权程度要高于唐朝,故C项错误;D项不符合史实,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】随着商品经济的发展,市民阶层的壮大,迎合市民阶层文化生活需要的话本艺术和风俗画得到发展,故排除A,选D;话本艺术和风俗画反映的是世俗内容,与宗教无关,排除B;话本艺术和风俗画没有体现外来因素,排除C。

3.【答案】C

【解析】据示意图可知“路”下辖安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司,尤其是转运使司是宋代负责地方财政的机构,据此可知这是“宋代地方权力分配示意图”,C正确;据示意图

“路”可知不是汉代,A错误;据所学可知隋唐中央权力分配应该有“三省六部制”,故B错误;宋代中央权力分配是二府三司制,与材料不符,D错误。

4.【答案】B

【解析】词又称“长短句”,句式比较自由,可以配乐演唱,比较适应市民阶层的需要,故选B。

5.【答案】B

【解析】据题干中“宋代”和“程颢、程颐”等信息,可与所学的理学知识对应起来,故选B。A说法过于笼统,C出自心学家王阳明,D出自明清之际顾炎武等人。

6.【答案】B

【解析】依据题干可知两个少数民族政权是指辽和金,创立兵农合一制度的只有金;长期与北宋政权对峙的只有辽,金时间很短;兴起于辽河上游的只有辽,金兴起于松花江、黑龙江流域,故排除A、C、D三项,正确选项为B。

7.【答案】A

【解析】由材料中“针盘”可推测出该物体是指南针。指南针的使用,促进了远洋航行,对欧洲地理大发现具有直接推动作用,故A项正确。

8.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,宋朝时期,人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高,南方水稻种植面积迅速增长。从越南传入的占城稻,北宋时推广到东南地区。由于宋朝朝廷的大力提倡,南方的水稻在北方也得到大力推广。水稻产量跃居粮食作物首位。长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。B观点错误,故B符合题意;ACD说法正确,但不符合题意,故选B。

9.【答案】B

【解析】

10.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,元朝实行行省制,但山东西,河北之地等是中书省直辖的“腹里”,故B正确;行省是元代地方行政制度,不是管理“腹里”的机构,故A不正确;宣政院管辖西藏地区,故C不正确;枢密院是掌管军事的中央机构,故D不正确。

11.【答案】A

【解析】据材料中“通宵不绝”“夜市”“终日居此,不觉抵幕”反映了北宋时期市已经打破了时间限制,故A项正确;据所学可知宋前坊和市有明显的界限,故B项排除;材料中叙述了夜市的繁华与市民的流连忘返,但没有对市的分布进行阐释,故C项排除;材料中没有对官府进行直接阐释,故D项排除。

12.【答案】A

【解析】据材料“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大”并结合所学知识可知,印刷术、火药、指南针传播到欧洲后,促进了欧洲向资本主义社会的转型,故A正确;材料主旨不是强调中国古代文明古国的地位,故B排除;印刷术、火药、指南针与欧洲工业革命的发展没有直接联系,故C排除;新航路的开辟打破了世界各地彼此隔绝的状态,故D排除。

13.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,元朝管理台湾的机构是澎湖巡检司,D选项符合题意;宣政院管辖的西藏地区,A选项排除;行省制主要是在大陆,在台湾并未设置行省,B选项排除;腹地主要是大都周边的几个省份,C选项排除。

14.【答案】A

【解析】根据材料可知,北宋重视史学,并对制度进行改革,反映出当时北宋统治者注重吸取历史教训,以史为鉴,A项正确。材料强调北宋统治者注重吸取历史教训,与推行重文轻武政策不符,排除B。材料涉及北宋统治者对官僚制度和科举制进行改革,而不是政治体制未形成完整体系,排除C。材料没有涉及君主专制制度进一步完善的信息,而是强调北宋统治者注重吸取历史教训,排除D。

15.【答案】C

【解析】材料中为宋明两朝关于租佃关系的法律的部分内容,不能据此得出明朝法律的内容更加严密,故A项错误;租佃关系为农业生产关系,与资本主义萌芽无直接关联,故B项错误;材料中明朝的法律规定体现出佃农的地位提高,其反映的实质问题是佃农对地主人身依附关系的减弱,故C项正确;材料中不能体现社会矛盾的变化,故D项错误。

16.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,元朝时期,中亚、西亚的大批穆斯林移居中国,在伊斯兰教的整合下形成回族的前身,故选D。

17.【答案】D

【解析】唐诗讲究严格的格律,句式整齐,对仗工整,用韵规范;词,句子长短参差,便于抒发感情;曲则可雅可俗,更为生动活泼。“海内存知己,天涯若比邻”很明显是唐诗,而且是初唐诗人王勃的代表作;“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”属于宋词,是李清照的代表作;而“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马;夕阳西下,断肠人在天涯。”则是马致远的曲作品《秋思》中的名句。故本题答案选D项。

18.【答案】B

【解析】本题据材料“下一把火,又随下一勺水”反映了宋神宗对待变法的态度摇摆不定,反复无常,故选B。

19.【答案】B

【解析】忽必烈即位后,委派藏传佛教高僧八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,既用以拼写蒙古语,也用来广泛拼写汉语等多民族语言。故选B项。

20.【答案】B

【解析】选B。由于新法触犯了守旧派的利益,一些大官僚、大地主对王安石变法持抵制态度,编造各种理由反对新法。

21.【答案】(1)原因:土地制度的变化,中小地主发展壮大起来;商业的发展,推动了城市经济的发展。

(2)儒学发展成理学,体现了中央集权的加强;宋词的出现反映了商品经济发展,市民阶层兴起;书法、山水画的发展反映了文人阶层壮大、理学兴起。(言之有理即可)

(3)指南针传入欧洲,推动了新航路开辟和资本主义世界市场开始出现(或迎来了地理大发现时代);活字印刷术推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步;火药传入欧洲为新兴的资产阶级摧毁封建骑士阶层提供了必要条件。

【解析】第(1)问,要立足材料概括。第(2)问,要明确文化结构包括思想、文学艺术。第(3)问,要清楚宋代改变世界文明发展进程的发明指的是火药、印刷术和指南针。

22.【答案】(1)原因:草原本位统治政策不能有效管理汉地;忽必烈依靠汉地力量取得统治权,即位后统治重心转移;忽必烈要用汉文化建立起对中原地区的有效统治;忽必烈得到中原士大夫的认可和支持。

(2)作用:奠定了中央集权王朝的基本框架;顺应了历史发展趋势;促进了蒙古国封建化的进程;推动了蒙古国最终转变为元王朝。

【解析】第(1)问,依据材料一,由“采取草原本位的统治政策,汉地管理混乱”得出草原本位政策无法有效管理汉地;由“忽必烈受到过更多的汉文化熏陶,并且是以汉地的经济、军事力量为后盾争夺汗位……向中原百姓表明:新即位的忽必烈不仅仅是蒙古的大汗,同时也是中国一个新王朝的皇帝”得出忽必烈依靠汉族力量夺权,准备以汉文化建立对中原的统治;由“则中国之主也”得出汉族知识分子对他的支持。第(2)问,结合所学元朝历史地位的相关知识,从巩固了中央集权,促进了蒙古封建化过程,顺应了中国历史发展的趋势等方面分析回答。

23.【答案】成就:耕作和灌溉工具的改进。

影响:反映出农业耕作程序增多,重视精耕细作,又提高了生产效率。

【解析】

24.【答案】这段材料描述了北宋东京居民沿街开店买卖,经营活动时间长,能持续到拂晓,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩,反映出商品经济发展到一个高峰。

【解析】

25.【答案】(1)“大宋皇帝”是指北宋皇帝宋真宗。“北朝”是指契丹族建立的辽政权。

(2)特点:辽和西夏都仿用汉族官制。作用:促进了少数民族政权向封建制度过渡,有利于民族交融。碰撞中交融:北宋与辽、西夏通过战争与和议,在边境建立贸易市场,经济文化得到交流,西夏仿效宋朝制度设置行政机构,创造西夏文字。

(3)目的:让北宋统治者以史为鉴,不要重蹈覆辙。联系:材料一所述的史实,即北宋统治者一味地纳岁币贿赂辽以求苟安的现状,正是苏洵“证史”的背景。

【解析】第(1)问,根据材料并结合所学知识可知,与辽签订澶渊之盟的是宋真宗,故北朝是指辽。第(2)问特点,从材料“得中国土地……行中国法令”可知辽和西夏都学习汉法;作用,从民族关系的发展、加强经济文化交流等方面回答;如何在碰撞中交融,从边境贸易市场的建立、仿照宋朝制度等方面回答。第(3)问,苏洵“证史”的目的主要从借鉴历史经验教训方面回答;联系根据材料一、三归纳即可。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进