第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元测试--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含解析版答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元测试--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含解析版答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-04 17:09:46 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题

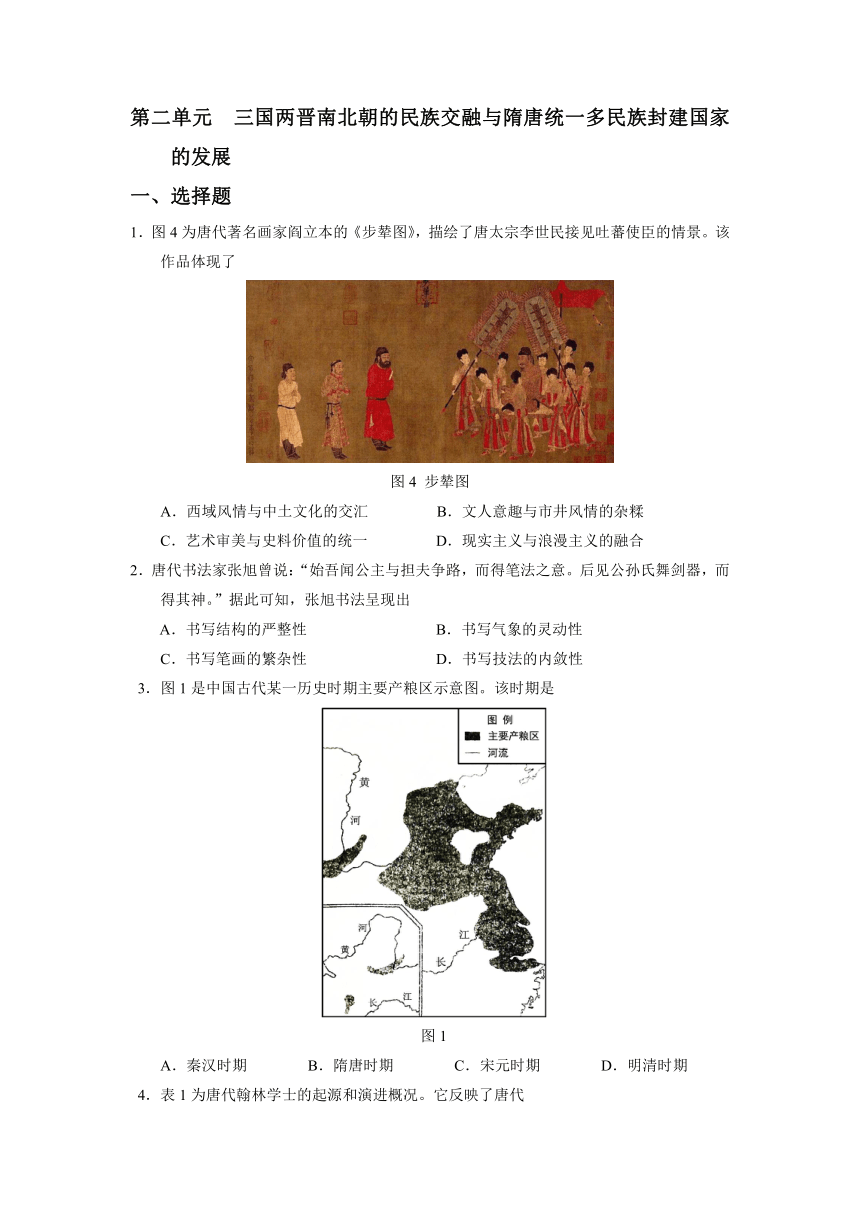

1.图4为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了

图4

步辇图

A.西域风情与中土文化的交汇

B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.艺术审美与史料价值的统一

D.现实主义与浪漫主义的融合

2.唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出

A.书写结构的严整性

B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性

D.书写技法的内敛性

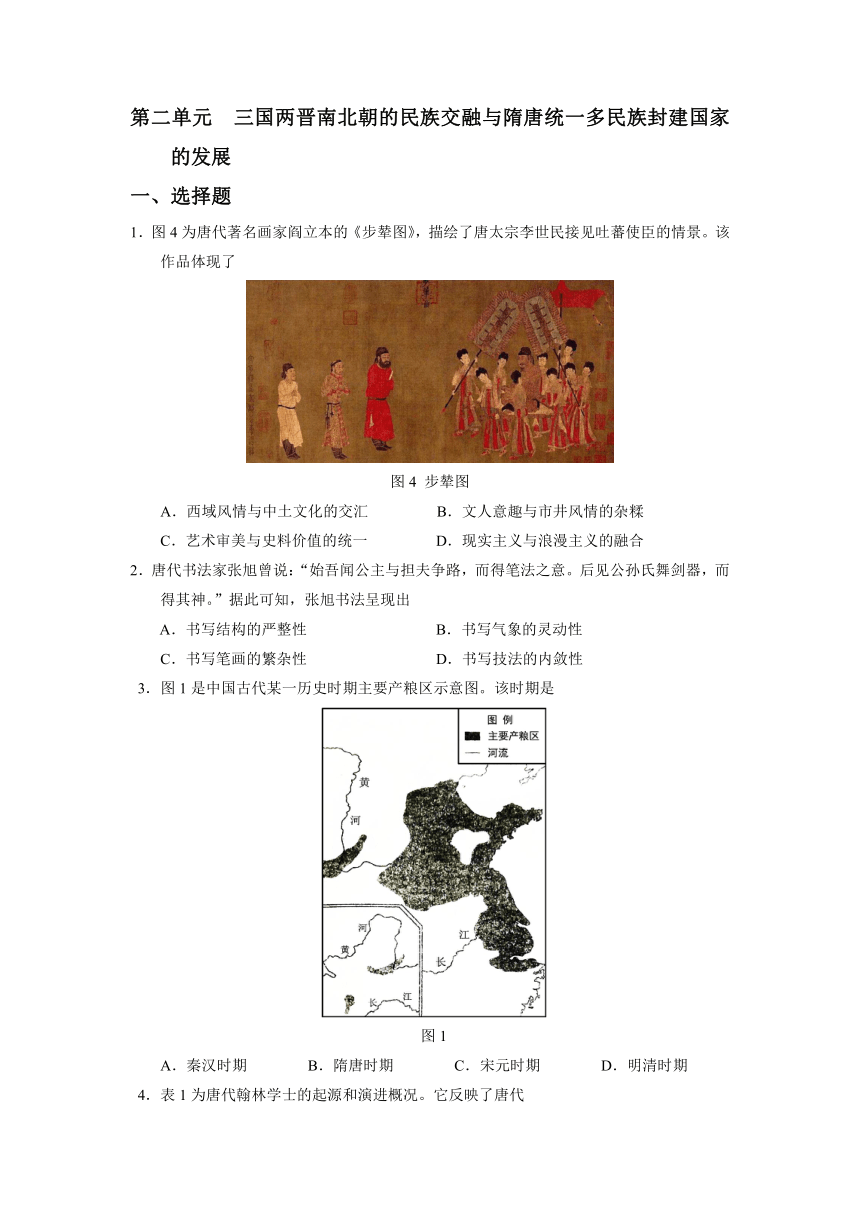

3.图1是中国古代某一历史时期主要产粮区示意图。该时期是

图1

A.秦汉时期

B.隋唐时期

C.宋元时期

D.明清时期

4.表1为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

表1

时

期

概

况

高祖,太宗时期

设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期

学士开始参与决策事务

玄宗时期

开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

A.翰林学士逐渐控制了决策权

B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟

D.朝廷内部权力的再分配

5.北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》。诗中描写木兰“归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强”,其中“策勋十二转”是唐代对军功的奖赏。由此能够确定《木兰诗》

A.记载了古代政治制度的变迁

B.属于宋代文人创作的诗歌

C.在流传中融入新的历史内容

D.没有研究历史的史料价值

6.“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原

D.西域文化成为南北朝文化的主流

7.安史之乱时,唐玄宗逃奔成都,途中发生兵变,杨贵妃死于马嵬坡。以下为若干记载。

路边杨贵人,坟高三四尺。乃问里中儿,皆言幸蜀时……贵人饮金屑,倏忽舜英幕。平生服杏丹,颜色真如故。

(唐)刘禹锡《马嵬行》

上令高力士诘之,回奏曰:“诸将既诛国忠,以贵妃在宫,人情恐惧。”上即命力士赐贵妃自尽。

(五代)刘昫等《旧唐书》

上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。

(宋)司马光《资治通鉴》

有学生以上述材料探究杨贵妃之死,下列推论正确的是

A.《马嵬行》选材来自传说,不能作为历史研究的材料

B.《资治通鉴》较多细节描写,还原了杨贵妃之死的真相

C.《资治通鉴》成书晚于《旧唐书》,故可信度相对较低

D.《旧唐书》《资治通鉴》作为史料,应注意作者的立场

8.据研究,唐代白居易(772~846)诗中所记中央官吏俸钱与史籍所载无不相合,所记地方官吏俸钱比史籍所载额度要高,高出部分是不载于法令的合法收入。据此可知,当时

A.地方势力膨胀

B.中央官吏受到严密控制

C.中央财政紧张

D.地方官吏贪腐比较隐秘

9.唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散

B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政

D.政治决策走向透明开放

10.西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐

A.自耕农数量存在反复

B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏

D.田制改革目的是开发土地

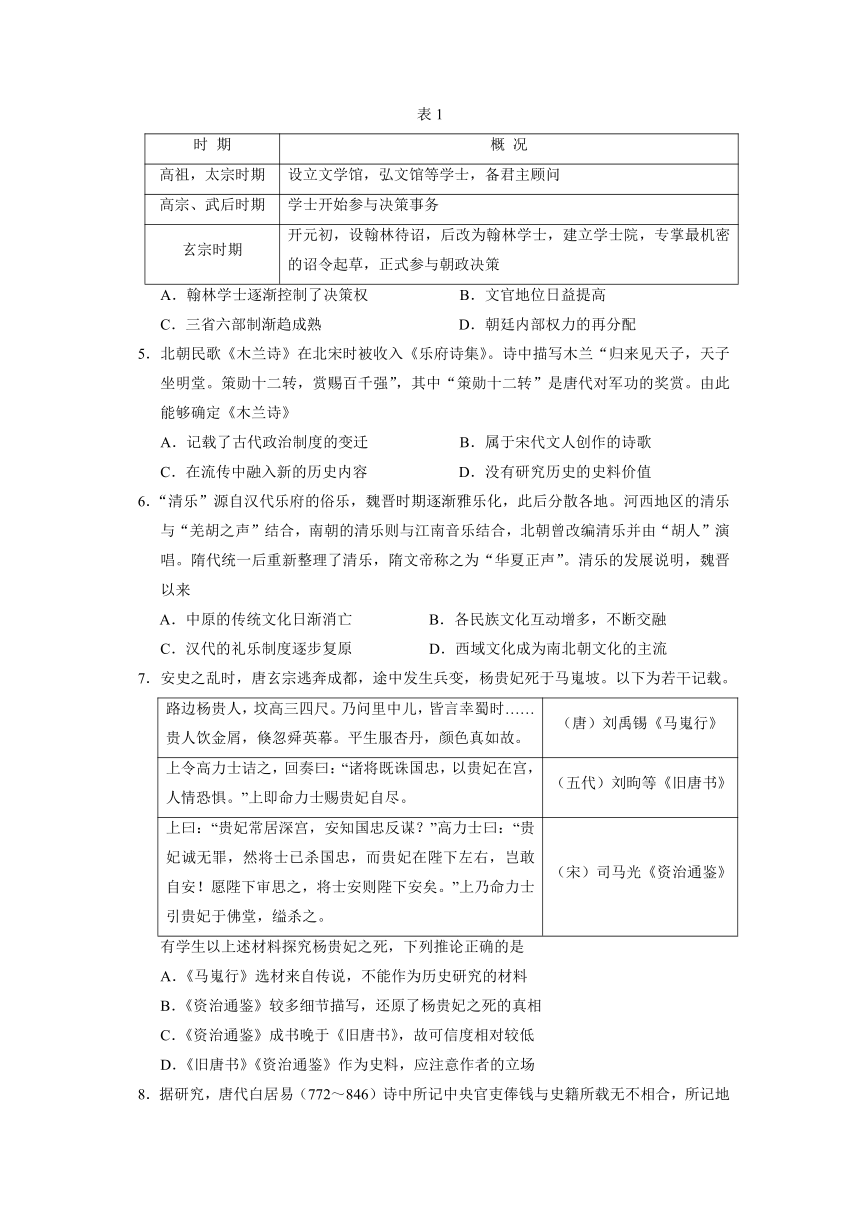

11.有学者在研究中注意到,唐朝立国后重铸新币(见右(下)示拓图)。这种新币是唐近三百年间流通的主要货币,唐以后仍继续流通了七百多年。不唯如此,钱的大小与轻重都成为后来铸钱的范例,对后世货币的铸造影响很大。有趣的是,关于此钱的读法,名曰“开元通宝”抑或“开通元宝”,历来各执一词,成为一件历史的悬案。有学者认为,应读成“开通元宝”;有学者则认为,“开元通宝”是正确的称呼,但考虑到唐宋时社会上称呼“开通元宝”已约定俗成,故也不能说是绝对错误。这说明

A.钱货可议,应注意吸收学术界的研究成果,避免各执一词

B.文献记载语焉不详,造成研究信息不对称,原本是一个不成其为问题的问题

C.研究历史需要正本清源,不仅要有文献资料和其他根据,还要有对材料的考证与辨伪

D.史料存在“记忆之殇”,需要采用新技术以“唤醒”,进而解释历史如何被表象的问题

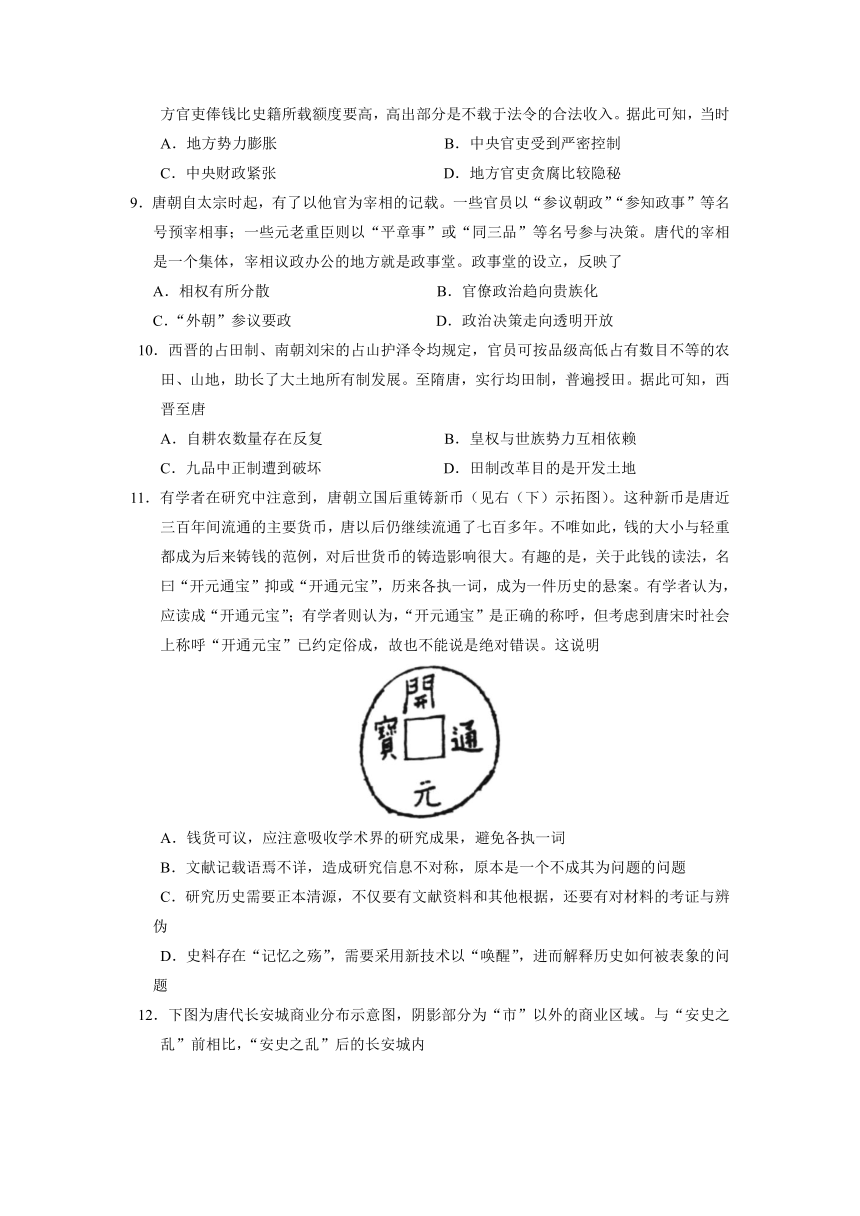

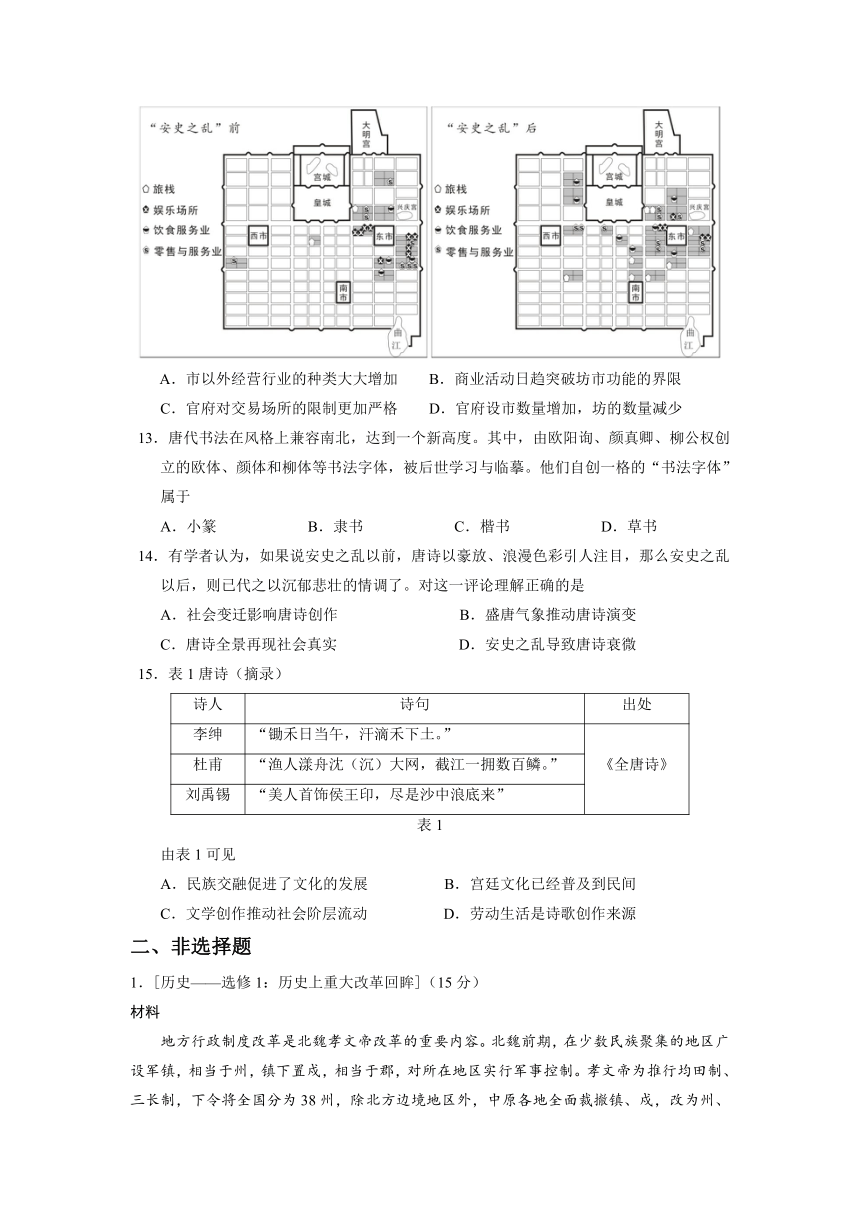

12.下图为唐代长安城商业分布示意图,阴影部分为“市”以外的商业区域。与“安史之乱”前相比,“安史之乱”后的长安城内

A.市以外经营行业的种类大大增加

B.商业活动日趋突破坊市功能的界限

C.官府对交易场所的限制更加严格

D.官府设市数量增加,坊的数量减少

13.唐代书法在风格上兼容南北,达到一个新高度。其中,由欧阳询、颜真卿、柳公权创立的欧体、颜体和柳体等书法字体,被后世学习与临摹。他们自创一格的“书法字体”属于

A.小篆

B.隶书

C.楷书

D.草书

14.有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则已代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是

A.社会变迁影响唐诗创作

B.盛唐气象推动唐诗演变

C.唐诗全景再现社会真实

D.安史之乱导致唐诗衰微

15.表1唐诗(摘录)

诗人

诗句

出处

李绅

“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

《全唐诗》

杜甫

“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡

“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”

表1

由表1可见

A.民族交融促进了文化的发展

B.宫廷文化已经普及到民间

C.文学创作推动社会阶层流动

D.劳动生活是诗歌创作来源

二、非选择题

1.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

地方行政制度改革是北魏孝文帝改革的重要内容。北魏前期,在少数民族聚集的地区广设军镇,相当于州,镇下置戍,相当于郡,对所在地区实行军事控制。孝文帝为推行均田制、三长制,下令将全国分为38州,除北方边境地区外,中原各地全面裁撤镇、戍,改为州、郡、县,地方管理回归汉晋体制。孝文帝还将州、郡、县依所管地区大小、民户多少等,各分为上、中、下三等,各等级地方长官的品级不同,其下所设属员多少也有相应的差别,规定地方长官“依户给俸”,即据民户多少确定俸禄;又将州刺史带将军号的办法推而广之,各州刺史、各郡太守例加将军号,将军府僚属纳入吏部管理,实际管理一州一郡行政事务,这为隋朝时将地方官吏全部纳入朝廷管理奠定基础。“依户给俸”在孝文帝以后停用,而地方行政机构分为三等九级,直到唐代一直没有改变。

——据《魏书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝地方行政制度改革的主要内容。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝地方行政制度改革的意义。(7分)

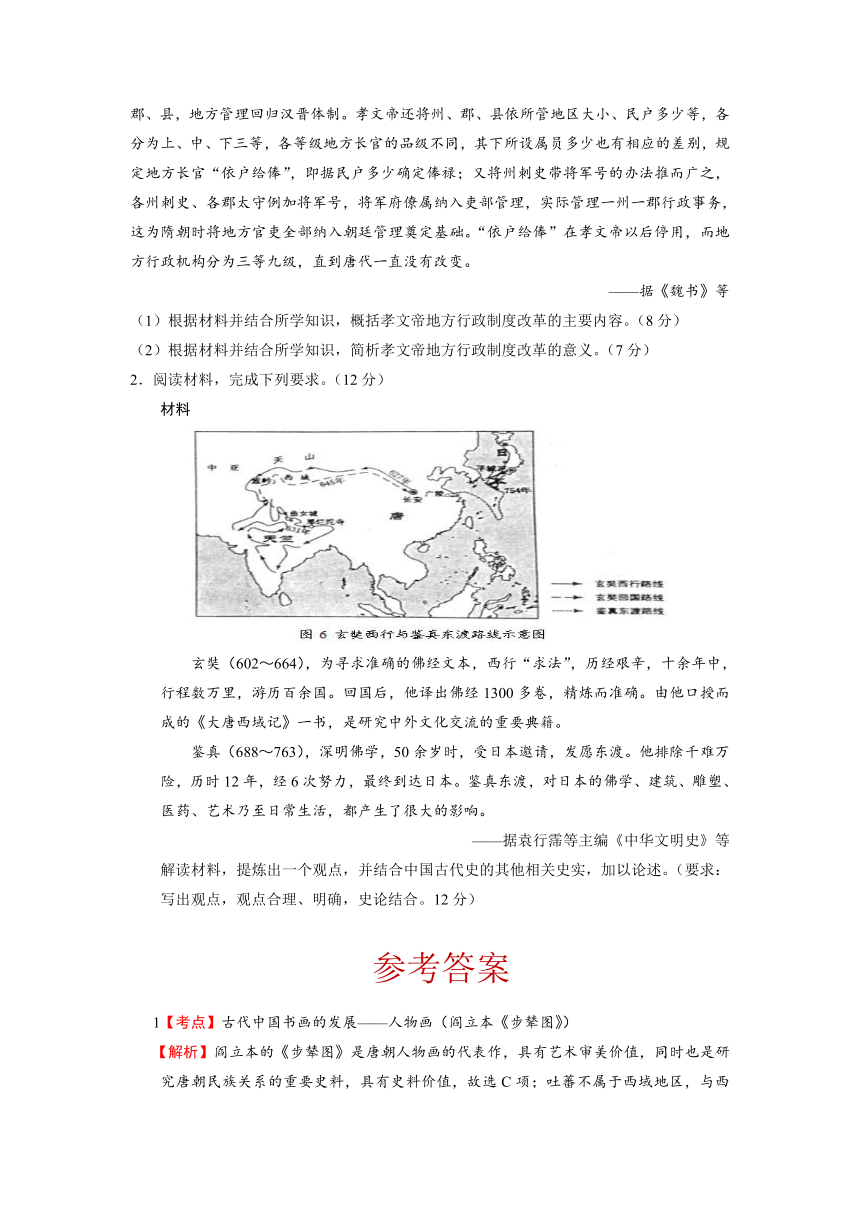

2.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

玄奘(602~664),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。

鉴真(688~763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响。

——据袁行霈等主编《中华文明史》等

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。12分)

参考答案

1【考点】古代中国书画的发展——人物画(阎立本《步辇图》)

【解析】阎立本的《步辇图》是唐朝人物画的代表作,具有艺术审美价值,同时也是研究唐朝民族关系的重要史料,具有史料价值,故选C项;吐蕃不属于西域地区,与西域风情无关,排除A项;《步辇图》属于人物画,与表达文人意趣的文人画、反映市井风情的风俗画无关,排除B项;阎立本的《步辇图》再现唐太宗接见吐蕃使者的情景,没有体现浪漫主义风格,排除D项。

【答案】C

2【考点】古代中国书画的发展——张旭的书法艺术

【解析】据材料“得笔法之意”和“而得其神”并结合所学张旭是草书大家可知其描述的是草书的特点飘逸灵动,故选B项;材料“笔法之意”和“而得其神”可知偏于写意,不强调严整性,排除A项;据所学草书强调笔法流畅简约可知不是笔画的繁杂性,排除C项;材料“争路”和“舞剑器”说明不是内敛,排除

D项。

【答案】B

3【考点】隋唐时期江南农业的开发和经济重心的南移

【解析】图中主要产粮区集中分布于黄河中下游地区到长江下游地区,还有黄河中游的一些地方,但是主要分布在黄淮流域,结合所学可知,此时我国的经济重心已经有南移的迹象,而经济重心南移开始于安史之乱之后,故选B项;秦汉时期,我国经济重心是在北方,而且西北地区应该是主要产粮区,这与示意图的分布不一致,排除A项;宋元时期我国经济重心南移已经完成,所以主要产粮区应该分布在长江流域及以南地区,与示意图的分布不符,排除C项;明清时期,我国经济重心稳定在南方,所以主要产粮区集中在长江流域及以南,与示意图的分布不符,排除D项。

【答案】B

4【考点】汉到元政治制度的演变——唐代翰林学士的起源和演进

【解析】根据材料“备君主顾问”“学士开始参与决策事务”“后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策”等信息可知唐代翰林学士在草拟诏制、参谋密计方面分割了宰相之权,反映了朝廷内部权力的再分配,故选D项;根据材料“专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策”可知唐代翰林学士参与决策,并非“逐渐控制了决策权

”,排除A项;宋代重文轻武,文官地位日益提高,与材料所述时间“唐代”不符,排除B项;三省是指尚书省、门下省、中书省,六部,是中央行政机构中六部的总称,与材料主旨“翰林学士的起源和演进”不符,排除C项。

【答案】D

5【考点】古代中国的文学成就——北朝民歌《木兰诗》

【解析】据材料“是唐代对军功的奖赏”可知,这并非原作中的内容,应是北宋收录时新增的,说明《木兰诗》在流传中融入新的历史内容,故选C项;材料中仅提及北朝民歌《木兰诗》在北宋被加入了唐代的内容,并未涉及其他朝代,无法体现古代政治制度的变迁,A项以偏概全,排除A项;据材料“北朝民歌”可知,《木兰诗》并不属于宋代文人创作的诗歌,排除B项;《木兰诗》作为北朝民歌,呈现了大量北朝时期的社会风貌,具有研究历史的史料价值,排除D项。

【答案】C

6【考点】古代中国的音乐艺术——清乐

【解析】根据材料“魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与‘羌胡之声’结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由‘胡人’演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为‘华夏正声’”可知,魏晋以来“清乐”不断与其他地区、其他民族的音乐相融合,隋统一后被称为“华夏正声”,体现了各民族文化互动增多,不断交融,故选B项;材料中反映了中原文化不断与其他民族文化融合后得到新发展,并未消亡,排除A项;材料反映的是汉代乐府与其他民族音乐融合,并非汉代礼乐制度的复原,排除C项;材料反映了南北朝时期文化融合的现象,不能说明西域文化成为南北朝文化的主流,排除D项。

【答案】B

7【考点】史料理论——史料甄别与使用

【解析】史料能否真实地反映历史事实,与多种因素有关,如史料作者对历史事实所持立场,《旧唐书》《资治通鉴》皆属于官修史书,更多是站在统治阶级的立场来思考问题,为君主提供政治借鉴之用,故选D项;刘禹锡的《马嵬行》是文学作品,受作者主观因素的影响,不一定完全真实可信,但也能传达历史真相、保留历史信息,可以作为历史研究的材料,排除A项;宋代司马光《资治通鉴》有较多细节描写,但“还原了”说法过于绝对,并且违背了孤证不立的原则,排除B项;一般来说,时代越近越能接近历史的真相,可信度越高,但也不能绝对化,《资治通鉴》和《旧唐书》皆成书于唐代以后,且时间都比较久远,很难衡量二者的可信度高低,排除C项。

【答案】D

8【考点】汉到元政治制度的演变——中唐地方势力的膨胀

【解析】唐代白居易诗中所载地方官吏的薪俸比史籍所载额度要高,高出部分是不载于法令的合法收入,这种情况和唐代中期后,地方节度使掌握财政权有关,即地方势力膨胀,故选A项;材料只是提及中央官吏的俸钱情况,没有说明中央官吏受到严密控制,排除B项;官吏俸钱没有降低,无法说明中央财政紧张,排除C项;高出部分是合法收入,不能说明地方官吏贪腐,排除D项。

【答案】A

9【考点】君主专制政体的演进与强化——唐朝三省六部制

【解析】材料“参知政事”为副宰相,“平章事”或“同三品”等参与决策,都是为了分割相权,加强君主专制,故选A项;材料不能推断参与决策的官员是贵族身份,无法体现出贵族化趋势,排除B项;政事堂是唐朝中央中枢机构,并非“外朝”,排除C项;材料介绍政事堂官员的组成,没有涉及决策过程的透明开放,排除D项。

【答案】A

10【考点】古代中国的土地制度——西晋至唐的土地所有制

【解析】西晋时期官员可占据土地,使土地兼并现象严重,自耕农减少,而隋唐时期均田制之下普遍授田,使自耕农数量有所增加,因此反映出这一时期自耕农数量存在反复,故选A项;官员未必是世族,而且隋唐的均田制是政府将无主的土地授给无地或少地的农民,排除B项;材料反映的是土地制度的变化,没有涉及到选官制度,排除C项;田制改革的目的是为了维护封建国家的经济基础,保证国家税收,排除D项。

【答案】A

11【考点】史学理论——史料甄别

【解析】据材料可知,有学者认为读“开通元宝”,有学者则认为“开元通宝”是正确的读法,但唐宋时社会上称呼“开通元宝”已约定俗成,也不能说是绝对错误,这说明我们研究历史要有相关文献资料和其他根据,要对史料进行考证与辩伪,故选C项;除了学术界的研究成果,还应有相关文献资料的佐证,有时学者只依据不多的史料从一个角度去研究,应多学科多角度地认识和考察史实,排除A项;据材料可知,文献记载详实,没有造成研究信息不对称,排除B项;材料不涉及用新技术“唤醒”,“开通元宝”是顺读,“开元通宝”是旋读,各有其含义,在当时社会都存在,不能说历史被表象,排除D项。

【答案】C

12【考点】古代中国商业的发展——唐代长安城商业的发展

【解析】通过对比题干中两幅示意图,“安史之乱”后的长安城内“市”以外的商业区域明显增多,说明商业活动日趋突破“市”的限制,坊市功能界限日趋被打破,故选B项;对比题干中提供的“安史之乱”前和“安史之乱”后的示意图上的经营行业种类,并未显示“安史之乱”后市以外经营行业的种类大大增加,排除A项;根据“安史之乱”后的示意图可知,“安史之乱”后“市”以外的商业活动区域明显增加,交易活动没有完全限制在“市”内,说明官府对交易场所的限制有所放松,排除C项;题干中的示意图仅显示“安史之乱”后“市”以外的商业区域增多,并未显示“安史之乱”后官府设坊和市数量的变化,排除D项。

【答案】B

13【考点】中国的古代艺术——汉字的起源与书法的发展(唐代楷书)

【解析】欧阳询、颜真卿、柳公权创立的欧体、颜体和柳体等书法字体都属于楷书,其字形方正,规矩严整,故选C项;小篆创始于秦代,字体略长,笔画圆匀,富于图案美,排除A项;隶书始于秦朝,成熟并通行于汉魏时代,字形结构平衡对称,整齐安定,排除B项;草书把中国书法的写意性发挥到极致,变化丰富,奔放跃动,最能表现和抒发书法家的感情,排除D项。

【答案】C

14【考点】古代中国的文学成就——唐诗

【解析】安史之乱前后唐诗的风格由豪放浪漫到沉郁悲壮,风格有显著的变化,说明社会变迁影响唐诗创作,故选A项;材料表明唐朝社会变迁影响了唐诗的创作,不是盛唐气象推动唐诗演变,排除B项;唐诗是文艺创作,一定程度上反映社会现实,无法全景再现社会真实,排除C项;材料表明安史之乱导致唐诗风格发生了变化,不是导致唐诗衰微,排除D项。

【答案】A

15【考点】古代中国的文学成就——唐诗

【解析】材料分别体现了农民、渔者、淘沙客的辛苦劳作,说明劳动生活是诗歌创作的来源,故选D项;材料涉及下层人民生活,与民族交融无关,排除A项;材料是对下层百姓生活的描写,非宫廷文化,排除B项;材料强调劳动生活是诗歌创作来源,不涉及文学创作推动社会阶层流动,排除C项。

【答案】D

二、非选择题

1【考点】北魏孝文帝改革——地方行政制度改革

【解析】(1)由材料中的“中原各地全面裁撤镇、戍,改为州、郡、县,地方管理回归汉晋体制”可得,改镇、戍为州、郡、县,由军事管控变为正常行政化管理;由材料中的“将州、郡、县依所管地区大小、民户多少等,各分为上、中、下三等,各等级地方长官的品级不同,…即据民户多少确定俸禄”可得,地方行政机构分等级,据民户多少给予俸禄;由材料中的“将州刺史带将军号的办法推而广之,…实际管理一州一郡行政事务”可得,中央对地方官吏加强管理;由材料中的“三长制”再结合所学孝文帝改革的相关内容可得,改宗主督护制为三长制。

(2)可以从改革对当时和对后世的影响两个角度思考作答。具体来说,对当时北魏的影响,可以从政治和经济两个角度思考。政治上,改革实现了统一的行政管理,推动了北魏政权的转型;同时也有利于整顿吏治,加强中央集权。经济上,上述改革使北魏的均田制得以顺利推行,促进了北方社会经济发展。对后世影响可以由材料中的“这为隋朝时将地方官吏全部纳入朝廷管理奠定基础”、“地方行政机构分为三等九级,直到唐代一直没有改变”等信息可得,改革影响了隋唐地方行政制度。

【答案】(1)内容:改镇、戍为州、郡、县,由军事管控变为正常行政化管理;地方行政机构分等级,据民户多少给予俸禄;中央对地方官吏加强管理;改宗主督护制为三长制。

(2)意义:实现了统一的行政管理,推动了北魏政权的转型;使均田制得以顺利推行,促进了北方社会经济发展;有利于整顿吏治,加强中央集权;影响了隋唐地方行政制度。

2【考点】古代中国对世界文明发展的贡献

【解析】首先,依据材料玄奘西行“他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍”、鉴真东渡“鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响”归纳概括,提炼出其中心观点:中国为世界文明的发展做出贡献;其次,根据观点选取中国古代史的相关史实,注意题目要求为玄奘西行、鉴真东渡之外的其他相关史实;再次,运用相关史实对所提炼得观点进行论证,论证时要注意观点明确,论据准确、引用合理,论证充分,逻辑严密。

【答案】评分要求:所提炼观点明确、合理,必须源于材料;(3分)

论据准确,史实引用合理,须为中国古代史的其他相关史实;(6分)

论证充分,逻辑严密,表述清楚。(3分)

示例:观点:中国为世界文明的发展做出贡献。

论述:中国古代的火药、指南针、造纸术和印刷术四大发明经丝绸之路传到欧洲。这一传播促进了欧洲的社会发展,火药的传入推动了欧洲火药武器的发展;指南针促进了地理大发现;造纸术和印刷术促进了欧洲文化的发展,为文艺复兴运动和宗教改革提供了条件。

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题

1.图4为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了

图4

步辇图

A.西域风情与中土文化的交汇

B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.艺术审美与史料价值的统一

D.现实主义与浪漫主义的融合

2.唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出

A.书写结构的严整性

B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性

D.书写技法的内敛性

3.图1是中国古代某一历史时期主要产粮区示意图。该时期是

图1

A.秦汉时期

B.隋唐时期

C.宋元时期

D.明清时期

4.表1为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

表1

时

期

概

况

高祖,太宗时期

设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期

学士开始参与决策事务

玄宗时期

开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

A.翰林学士逐渐控制了决策权

B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟

D.朝廷内部权力的再分配

5.北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》。诗中描写木兰“归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强”,其中“策勋十二转”是唐代对军功的奖赏。由此能够确定《木兰诗》

A.记载了古代政治制度的变迁

B.属于宋代文人创作的诗歌

C.在流传中融入新的历史内容

D.没有研究历史的史料价值

6.“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原

D.西域文化成为南北朝文化的主流

7.安史之乱时,唐玄宗逃奔成都,途中发生兵变,杨贵妃死于马嵬坡。以下为若干记载。

路边杨贵人,坟高三四尺。乃问里中儿,皆言幸蜀时……贵人饮金屑,倏忽舜英幕。平生服杏丹,颜色真如故。

(唐)刘禹锡《马嵬行》

上令高力士诘之,回奏曰:“诸将既诛国忠,以贵妃在宫,人情恐惧。”上即命力士赐贵妃自尽。

(五代)刘昫等《旧唐书》

上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。

(宋)司马光《资治通鉴》

有学生以上述材料探究杨贵妃之死,下列推论正确的是

A.《马嵬行》选材来自传说,不能作为历史研究的材料

B.《资治通鉴》较多细节描写,还原了杨贵妃之死的真相

C.《资治通鉴》成书晚于《旧唐书》,故可信度相对较低

D.《旧唐书》《资治通鉴》作为史料,应注意作者的立场

8.据研究,唐代白居易(772~846)诗中所记中央官吏俸钱与史籍所载无不相合,所记地方官吏俸钱比史籍所载额度要高,高出部分是不载于法令的合法收入。据此可知,当时

A.地方势力膨胀

B.中央官吏受到严密控制

C.中央财政紧张

D.地方官吏贪腐比较隐秘

9.唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散

B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政

D.政治决策走向透明开放

10.西晋的占田制、南朝刘宋的占山护泽令均规定,官员可按品级高低占有数目不等的农田、山地,助长了大土地所有制发展。至隋唐,实行均田制,普遍授田。据此可知,西晋至唐

A.自耕农数量存在反复

B.皇权与世族势力互相依赖

C.九品中正制遭到破坏

D.田制改革目的是开发土地

11.有学者在研究中注意到,唐朝立国后重铸新币(见右(下)示拓图)。这种新币是唐近三百年间流通的主要货币,唐以后仍继续流通了七百多年。不唯如此,钱的大小与轻重都成为后来铸钱的范例,对后世货币的铸造影响很大。有趣的是,关于此钱的读法,名曰“开元通宝”抑或“开通元宝”,历来各执一词,成为一件历史的悬案。有学者认为,应读成“开通元宝”;有学者则认为,“开元通宝”是正确的称呼,但考虑到唐宋时社会上称呼“开通元宝”已约定俗成,故也不能说是绝对错误。这说明

A.钱货可议,应注意吸收学术界的研究成果,避免各执一词

B.文献记载语焉不详,造成研究信息不对称,原本是一个不成其为问题的问题

C.研究历史需要正本清源,不仅要有文献资料和其他根据,还要有对材料的考证与辨伪

D.史料存在“记忆之殇”,需要采用新技术以“唤醒”,进而解释历史如何被表象的问题

12.下图为唐代长安城商业分布示意图,阴影部分为“市”以外的商业区域。与“安史之乱”前相比,“安史之乱”后的长安城内

A.市以外经营行业的种类大大增加

B.商业活动日趋突破坊市功能的界限

C.官府对交易场所的限制更加严格

D.官府设市数量增加,坊的数量减少

13.唐代书法在风格上兼容南北,达到一个新高度。其中,由欧阳询、颜真卿、柳公权创立的欧体、颜体和柳体等书法字体,被后世学习与临摹。他们自创一格的“书法字体”属于

A.小篆

B.隶书

C.楷书

D.草书

14.有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则已代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是

A.社会变迁影响唐诗创作

B.盛唐气象推动唐诗演变

C.唐诗全景再现社会真实

D.安史之乱导致唐诗衰微

15.表1唐诗(摘录)

诗人

诗句

出处

李绅

“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

《全唐诗》

杜甫

“渔人漾舟沈(沉)大网,截江一拥数百鳞。”

刘禹锡

“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”

表1

由表1可见

A.民族交融促进了文化的发展

B.宫廷文化已经普及到民间

C.文学创作推动社会阶层流动

D.劳动生活是诗歌创作来源

二、非选择题

1.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

地方行政制度改革是北魏孝文帝改革的重要内容。北魏前期,在少数民族聚集的地区广设军镇,相当于州,镇下置戍,相当于郡,对所在地区实行军事控制。孝文帝为推行均田制、三长制,下令将全国分为38州,除北方边境地区外,中原各地全面裁撤镇、戍,改为州、郡、县,地方管理回归汉晋体制。孝文帝还将州、郡、县依所管地区大小、民户多少等,各分为上、中、下三等,各等级地方长官的品级不同,其下所设属员多少也有相应的差别,规定地方长官“依户给俸”,即据民户多少确定俸禄;又将州刺史带将军号的办法推而广之,各州刺史、各郡太守例加将军号,将军府僚属纳入吏部管理,实际管理一州一郡行政事务,这为隋朝时将地方官吏全部纳入朝廷管理奠定基础。“依户给俸”在孝文帝以后停用,而地方行政机构分为三等九级,直到唐代一直没有改变。

——据《魏书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝地方行政制度改革的主要内容。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝地方行政制度改革的意义。(7分)

2.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

玄奘(602~664),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。

鉴真(688~763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响。

——据袁行霈等主编《中华文明史》等

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。12分)

参考答案

1【考点】古代中国书画的发展——人物画(阎立本《步辇图》)

【解析】阎立本的《步辇图》是唐朝人物画的代表作,具有艺术审美价值,同时也是研究唐朝民族关系的重要史料,具有史料价值,故选C项;吐蕃不属于西域地区,与西域风情无关,排除A项;《步辇图》属于人物画,与表达文人意趣的文人画、反映市井风情的风俗画无关,排除B项;阎立本的《步辇图》再现唐太宗接见吐蕃使者的情景,没有体现浪漫主义风格,排除D项。

【答案】C

2【考点】古代中国书画的发展——张旭的书法艺术

【解析】据材料“得笔法之意”和“而得其神”并结合所学张旭是草书大家可知其描述的是草书的特点飘逸灵动,故选B项;材料“笔法之意”和“而得其神”可知偏于写意,不强调严整性,排除A项;据所学草书强调笔法流畅简约可知不是笔画的繁杂性,排除C项;材料“争路”和“舞剑器”说明不是内敛,排除

D项。

【答案】B

3【考点】隋唐时期江南农业的开发和经济重心的南移

【解析】图中主要产粮区集中分布于黄河中下游地区到长江下游地区,还有黄河中游的一些地方,但是主要分布在黄淮流域,结合所学可知,此时我国的经济重心已经有南移的迹象,而经济重心南移开始于安史之乱之后,故选B项;秦汉时期,我国经济重心是在北方,而且西北地区应该是主要产粮区,这与示意图的分布不一致,排除A项;宋元时期我国经济重心南移已经完成,所以主要产粮区应该分布在长江流域及以南地区,与示意图的分布不符,排除C项;明清时期,我国经济重心稳定在南方,所以主要产粮区集中在长江流域及以南,与示意图的分布不符,排除D项。

【答案】B

4【考点】汉到元政治制度的演变——唐代翰林学士的起源和演进

【解析】根据材料“备君主顾问”“学士开始参与决策事务”“后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策”等信息可知唐代翰林学士在草拟诏制、参谋密计方面分割了宰相之权,反映了朝廷内部权力的再分配,故选D项;根据材料“专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策”可知唐代翰林学士参与决策,并非“逐渐控制了决策权

”,排除A项;宋代重文轻武,文官地位日益提高,与材料所述时间“唐代”不符,排除B项;三省是指尚书省、门下省、中书省,六部,是中央行政机构中六部的总称,与材料主旨“翰林学士的起源和演进”不符,排除C项。

【答案】D

5【考点】古代中国的文学成就——北朝民歌《木兰诗》

【解析】据材料“是唐代对军功的奖赏”可知,这并非原作中的内容,应是北宋收录时新增的,说明《木兰诗》在流传中融入新的历史内容,故选C项;材料中仅提及北朝民歌《木兰诗》在北宋被加入了唐代的内容,并未涉及其他朝代,无法体现古代政治制度的变迁,A项以偏概全,排除A项;据材料“北朝民歌”可知,《木兰诗》并不属于宋代文人创作的诗歌,排除B项;《木兰诗》作为北朝民歌,呈现了大量北朝时期的社会风貌,具有研究历史的史料价值,排除D项。

【答案】C

6【考点】古代中国的音乐艺术——清乐

【解析】根据材料“魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与‘羌胡之声’结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由‘胡人’演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为‘华夏正声’”可知,魏晋以来“清乐”不断与其他地区、其他民族的音乐相融合,隋统一后被称为“华夏正声”,体现了各民族文化互动增多,不断交融,故选B项;材料中反映了中原文化不断与其他民族文化融合后得到新发展,并未消亡,排除A项;材料反映的是汉代乐府与其他民族音乐融合,并非汉代礼乐制度的复原,排除C项;材料反映了南北朝时期文化融合的现象,不能说明西域文化成为南北朝文化的主流,排除D项。

【答案】B

7【考点】史料理论——史料甄别与使用

【解析】史料能否真实地反映历史事实,与多种因素有关,如史料作者对历史事实所持立场,《旧唐书》《资治通鉴》皆属于官修史书,更多是站在统治阶级的立场来思考问题,为君主提供政治借鉴之用,故选D项;刘禹锡的《马嵬行》是文学作品,受作者主观因素的影响,不一定完全真实可信,但也能传达历史真相、保留历史信息,可以作为历史研究的材料,排除A项;宋代司马光《资治通鉴》有较多细节描写,但“还原了”说法过于绝对,并且违背了孤证不立的原则,排除B项;一般来说,时代越近越能接近历史的真相,可信度越高,但也不能绝对化,《资治通鉴》和《旧唐书》皆成书于唐代以后,且时间都比较久远,很难衡量二者的可信度高低,排除C项。

【答案】D

8【考点】汉到元政治制度的演变——中唐地方势力的膨胀

【解析】唐代白居易诗中所载地方官吏的薪俸比史籍所载额度要高,高出部分是不载于法令的合法收入,这种情况和唐代中期后,地方节度使掌握财政权有关,即地方势力膨胀,故选A项;材料只是提及中央官吏的俸钱情况,没有说明中央官吏受到严密控制,排除B项;官吏俸钱没有降低,无法说明中央财政紧张,排除C项;高出部分是合法收入,不能说明地方官吏贪腐,排除D项。

【答案】A

9【考点】君主专制政体的演进与强化——唐朝三省六部制

【解析】材料“参知政事”为副宰相,“平章事”或“同三品”等参与决策,都是为了分割相权,加强君主专制,故选A项;材料不能推断参与决策的官员是贵族身份,无法体现出贵族化趋势,排除B项;政事堂是唐朝中央中枢机构,并非“外朝”,排除C项;材料介绍政事堂官员的组成,没有涉及决策过程的透明开放,排除D项。

【答案】A

10【考点】古代中国的土地制度——西晋至唐的土地所有制

【解析】西晋时期官员可占据土地,使土地兼并现象严重,自耕农减少,而隋唐时期均田制之下普遍授田,使自耕农数量有所增加,因此反映出这一时期自耕农数量存在反复,故选A项;官员未必是世族,而且隋唐的均田制是政府将无主的土地授给无地或少地的农民,排除B项;材料反映的是土地制度的变化,没有涉及到选官制度,排除C项;田制改革的目的是为了维护封建国家的经济基础,保证国家税收,排除D项。

【答案】A

11【考点】史学理论——史料甄别

【解析】据材料可知,有学者认为读“开通元宝”,有学者则认为“开元通宝”是正确的读法,但唐宋时社会上称呼“开通元宝”已约定俗成,也不能说是绝对错误,这说明我们研究历史要有相关文献资料和其他根据,要对史料进行考证与辩伪,故选C项;除了学术界的研究成果,还应有相关文献资料的佐证,有时学者只依据不多的史料从一个角度去研究,应多学科多角度地认识和考察史实,排除A项;据材料可知,文献记载详实,没有造成研究信息不对称,排除B项;材料不涉及用新技术“唤醒”,“开通元宝”是顺读,“开元通宝”是旋读,各有其含义,在当时社会都存在,不能说历史被表象,排除D项。

【答案】C

12【考点】古代中国商业的发展——唐代长安城商业的发展

【解析】通过对比题干中两幅示意图,“安史之乱”后的长安城内“市”以外的商业区域明显增多,说明商业活动日趋突破“市”的限制,坊市功能界限日趋被打破,故选B项;对比题干中提供的“安史之乱”前和“安史之乱”后的示意图上的经营行业种类,并未显示“安史之乱”后市以外经营行业的种类大大增加,排除A项;根据“安史之乱”后的示意图可知,“安史之乱”后“市”以外的商业活动区域明显增加,交易活动没有完全限制在“市”内,说明官府对交易场所的限制有所放松,排除C项;题干中的示意图仅显示“安史之乱”后“市”以外的商业区域增多,并未显示“安史之乱”后官府设坊和市数量的变化,排除D项。

【答案】B

13【考点】中国的古代艺术——汉字的起源与书法的发展(唐代楷书)

【解析】欧阳询、颜真卿、柳公权创立的欧体、颜体和柳体等书法字体都属于楷书,其字形方正,规矩严整,故选C项;小篆创始于秦代,字体略长,笔画圆匀,富于图案美,排除A项;隶书始于秦朝,成熟并通行于汉魏时代,字形结构平衡对称,整齐安定,排除B项;草书把中国书法的写意性发挥到极致,变化丰富,奔放跃动,最能表现和抒发书法家的感情,排除D项。

【答案】C

14【考点】古代中国的文学成就——唐诗

【解析】安史之乱前后唐诗的风格由豪放浪漫到沉郁悲壮,风格有显著的变化,说明社会变迁影响唐诗创作,故选A项;材料表明唐朝社会变迁影响了唐诗的创作,不是盛唐气象推动唐诗演变,排除B项;唐诗是文艺创作,一定程度上反映社会现实,无法全景再现社会真实,排除C项;材料表明安史之乱导致唐诗风格发生了变化,不是导致唐诗衰微,排除D项。

【答案】A

15【考点】古代中国的文学成就——唐诗

【解析】材料分别体现了农民、渔者、淘沙客的辛苦劳作,说明劳动生活是诗歌创作的来源,故选D项;材料涉及下层人民生活,与民族交融无关,排除A项;材料是对下层百姓生活的描写,非宫廷文化,排除B项;材料强调劳动生活是诗歌创作来源,不涉及文学创作推动社会阶层流动,排除C项。

【答案】D

二、非选择题

1【考点】北魏孝文帝改革——地方行政制度改革

【解析】(1)由材料中的“中原各地全面裁撤镇、戍,改为州、郡、县,地方管理回归汉晋体制”可得,改镇、戍为州、郡、县,由军事管控变为正常行政化管理;由材料中的“将州、郡、县依所管地区大小、民户多少等,各分为上、中、下三等,各等级地方长官的品级不同,…即据民户多少确定俸禄”可得,地方行政机构分等级,据民户多少给予俸禄;由材料中的“将州刺史带将军号的办法推而广之,…实际管理一州一郡行政事务”可得,中央对地方官吏加强管理;由材料中的“三长制”再结合所学孝文帝改革的相关内容可得,改宗主督护制为三长制。

(2)可以从改革对当时和对后世的影响两个角度思考作答。具体来说,对当时北魏的影响,可以从政治和经济两个角度思考。政治上,改革实现了统一的行政管理,推动了北魏政权的转型;同时也有利于整顿吏治,加强中央集权。经济上,上述改革使北魏的均田制得以顺利推行,促进了北方社会经济发展。对后世影响可以由材料中的“这为隋朝时将地方官吏全部纳入朝廷管理奠定基础”、“地方行政机构分为三等九级,直到唐代一直没有改变”等信息可得,改革影响了隋唐地方行政制度。

【答案】(1)内容:改镇、戍为州、郡、县,由军事管控变为正常行政化管理;地方行政机构分等级,据民户多少给予俸禄;中央对地方官吏加强管理;改宗主督护制为三长制。

(2)意义:实现了统一的行政管理,推动了北魏政权的转型;使均田制得以顺利推行,促进了北方社会经济发展;有利于整顿吏治,加强中央集权;影响了隋唐地方行政制度。

2【考点】古代中国对世界文明发展的贡献

【解析】首先,依据材料玄奘西行“他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍”、鉴真东渡“鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响”归纳概括,提炼出其中心观点:中国为世界文明的发展做出贡献;其次,根据观点选取中国古代史的相关史实,注意题目要求为玄奘西行、鉴真东渡之外的其他相关史实;再次,运用相关史实对所提炼得观点进行论证,论证时要注意观点明确,论据准确、引用合理,论证充分,逻辑严密。

【答案】评分要求:所提炼观点明确、合理,必须源于材料;(3分)

论据准确,史实引用合理,须为中国古代史的其他相关史实;(6分)

论证充分,逻辑严密,表述清楚。(3分)

示例:观点:中国为世界文明的发展做出贡献。

论述:中国古代的火药、指南针、造纸术和印刷术四大发明经丝绸之路传到欧洲。这一传播促进了欧洲的社会发展,火药的传入推动了欧洲火药武器的发展;指南针促进了地理大发现;造纸术和印刷术促进了欧洲文化的发展,为文艺复兴运动和宗教改革提供了条件。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进