第6课 戊戌变法 课件(23张PPT)

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

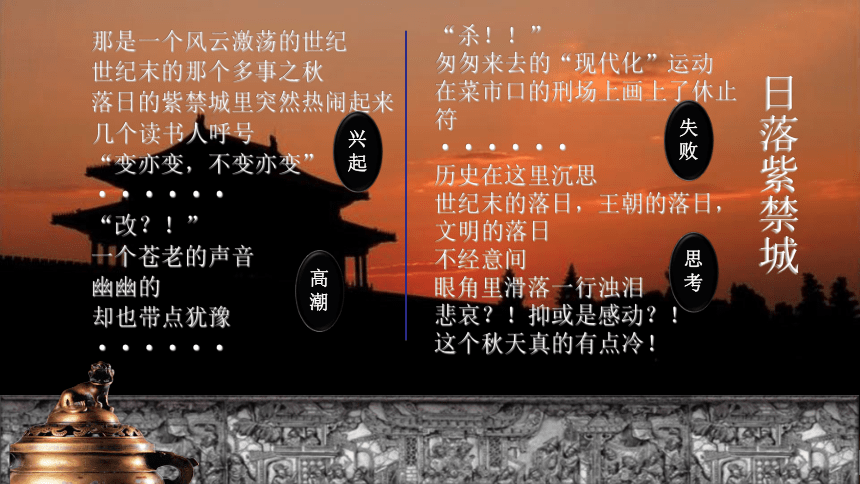

日落紫禁城

那是一个风云激荡的世纪

世纪末的那个多事之秋

落日的紫禁城里突然热闹起来

几个读书人呼号

“变亦变,不变亦变”

······

“改?!”

一个苍老的声音

幽幽的

却也带点犹豫

······

“杀!!”

匆匆来去的“现代化”运动

在菜市口的刑场上画上了休止符

······

历史在这里沉思

世纪末的落日,王朝的落日,

文明的落日

不经意间

眼角里滑落一行浊泪

悲哀?!抑或是感动?!

这个秋天真的有点冷!

思考

兴起

失败

高潮

第二单元:近代化的早期探索与民族危机的加剧

人教版八年级上册

自主学习

1、兴起---公车上书的时间、背景、领导人、

内容、在位皇帝、影响。

2、发展---公车上书失败后,维新人士还进行过哪些维新活动?

3、高潮---百日维新的时间、目的、内容。

4、失败---戊戌变法的结果、影响及教训。

兴起---公车上书的时间、背景、领导人、内容、在位皇帝、影响。

发展---公车上书失败后,维新人士还进行过哪些维新活动?

高潮---百日维新的时间、目的、内容。

失败---戊戌变法的结果、影响及教训。

第二单元

公车上书

时间

背景

经过

1895年

《马关条约》签订的消息传到北京后,群情激愤。

正在京师参加会试的康有为、康启超等,联合各省1300多名参加会试的举人,上书光绪帝,要求拒和、迁都、变法。

影响

拉开了变法维新运动的序幕。

结果

失败

公车上书即举子上书,汉朝时,政府用公车接送应试的举子,后来,把参加科举考试的举子叫做“公车”,故称为“公车上书”。

一、戊戌变法的兴起

为什么会有那么多应试举人要求拒签《马关条约》?

为什么人们在要求拒签条约的同时又请求变法?

康有为

梁启超

·

广东南海

·

“圣人为”

·

香港游历

·

学习西学

·

主张改革

·

广东新会

·

“神童”

·

师从康有为

·

主张改革

(1858—1927)

(1873—1929)

《时务报》

《国闻报》

二、戊戌变法的发展

——组织学会,创办报刊

梁启超

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也;……变亦变,不变亦变。”

——《变法通议》·梁启超

严复(1854-1921)

“通上下之情”“通中外之故”为目的,号召变法图强。

——《国闻报》

上述学会和报刊主要宣传了什么观点?产生了什么影响?

“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

……中国欲自强,则莫如学习外国利器……

”

——李鸿章

西方胜过中国的地方,不仅在器械,而且在制度。中国只有实行变法维新,才能“自强保种”。

——严复

读材料说说维新派与洋务派的思想主要区别是什么?

洋务派:主张学习西方先进的军事工业。

维新派:主张学习西方先进的政治制度(君主立宪制)。

旁白:德国强占胶州湾,清政府内忧外患。康有为再次上书,要求变法。他被请到总理衡门“问话”,出席“问话”的有李鸿章、荣禄、翁同龢等五位大臣。

荣(盛气凌人):你老是变法、变法呀,你知不知道,祖宗之法是不能变的,变则违背天理,必然祸乱天下。

康(反驳):世事万物皆有变化,祖宗之法为什么不能变呢?祖宗之法乃治国之本,只有变祖宗之法中的陈腐之处,国家才能富强兴旺。

短剧表演,体验探究

李(拍桌子叫道):住嘴,此不忠不孝之论,不可宽容。

荣:祖宗之法千真万确,只能遵行不能变更。

康:今天祖宗留下的疆土都保不住了,还谈什么祖宗之法。就拿总理衡门来说吧,祖宗之法里没有,是最近跟洋人打交道才新设立的,时代变了,祖宗之法也非变不可。

(荣禄等一时无言可答,拂袖而去。)

翁:年纪轻轻,就有如此见解,难得难得,我会尽最大努力把他引见给皇帝的。

旁白:这次问话后,光绪帝对康有为极为欣赏,下令康有为等人筹划变法。

百日维新

时

间

开始标志

1898年(戊戌年)6月11日-9月21日,103天

清政府颁布

“明定国是”诏书,宣布实行变法。

“国是”则指国家大计,国家的指导方针、理论基础、方针政策。

三、戊戌变法的高潮

——

四岁即位,由慈禧太后“垂帘听政”。1889年,太后“撤帘归政”,但实权仍掌握在慈禧手中。

光绪帝(1871—1908)

4.主要内容:

政治方面

经济方面

文化方面

军事方面

有利于具有维新思想的人参与政治

有利于民族资本主义的发展

有利于资产阶级参与政权,有利于传播资产阶级思想

废除八股,改试策论,开办新式学堂;

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事。

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;

改革财政,编制国家预算。

裁减绿营,

训练新式军队。

触动了顽固

派的利益

有利于军事强大

百日维新

三、戊戌变法的高潮

——

京师大学堂门额

京师大学堂

北京大学

百日维新

新政一开始就遭到许多人的反对。新政之初,慈禧虽然没有表示异议,但却提出三条“上谕”强迫光绪帝布告天下。同时做好了随时镇压的准备——

有人说:“虽然国难那样严重,反对变法的人仍居大多数。为什么呢?一句话,打破了他们的饭碗。人人都知道应该废八股,提倡实学;但数百翰林,数千进士,数万举人,数十万秀才,数百万童生,全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少的心血,想从之乎也者里面,升官发财,一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂带头领导的人是洋奴汉奸。至于被裁的官员,更不要说,无不切齿痛恨。”

第二单元

百日维新

材料二:变法之初康有为向光绪帝提出“守旧不可,必当变法;缓变不可,必当速变;小变不可,必当全变”。

材料一:戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政谕旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法,谕令实行的就有175件。

变法的措施给自己树立的对立面太多、操之过急。

这两则材料说明维新派存在什么问题?

慈禧

以慈禧太后为首的顽固派是如何破坏变法、打击维新派的?

四、戊戌变法的失败

——

戊戌政变

变法内容触及守旧势力的封建传统和切身利益,引起顽固派对变法的惊恐和敌视。他们决定发动一场宫廷政变来破坏变法,打击维新派人士——

九月十三日,光绪帝写密诏给康有为:今朕位几不保,汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第等,可妥速密筹,设法相救。

谭嗣同夜访袁世凯,第二天,袁世凯向荣禄告密,出卖维新派,取得慈禧太后的宠信。

袁世凯

光绪帝接见外国使节

戊戌政变

时间:

1898年9月21日

人物:

慈禧太后

行动:

囚禁光绪帝;慈禧太后宣布临朝听政;下令搜捕维新派,废除变法诏令。

结果:

康有为、梁启超逃往国外,“戊戌六君子”被捕杀。

四、戊戌变法的失败

——

戊戌政变

戊戌六君子

谭嗣同、刘光弟、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁六人被捕遇害。

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此之所以不昌也,有之,请自嗣同始。”

囚禁光绪帝的瀛台

光绪和支持他的珍妃

有心杀贼,无力回天,

死得其所,快哉快哉!

慈禧太后为首的顽固派

顽固派的镇压失败而无法挽回的局面

维新派要杀的贼是谁?

维新派为什么“无力回天”?

意义:戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动,在思想

文化方面产生了深远而持久的影响。

依据图片及材料总结戊戌变法的历史意义?

《时务报》

材料:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会

,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风……

---中华书局《中国近代史》

戊戌变法失败的原因有哪些?

顽固派势力强大;维新派依靠没有实权的皇帝。

缺乏人民群众的支持。

缺乏政治经验,急于求成。

戊戌变法失败的教训

资产阶级性质的改良运动在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

换我了

力量对比

社会环境

策略失误

课堂小结

戊戌变法的背景:民族危机空前严重

封建势力进行阻挠破坏

发生

发展

高潮

结局

公车上书揭开序幕

创办报刊组织学会

百日维新实行变法

戊戌政变变法失败

思想文化方面产生广泛而持久的影响

戊戌变法的失败证明,资产阶级改良主义道路在中国行不通。但应该注意的是,在中国近代化的探索中,戊戌变法突破了洋务运动技术层面上的范畴,开始向制度层面迈进。中国的近代化探索又上了一个台阶。

戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是维新志士们满怀爱国热情,为变法奔走呼号,殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的抗争精神,他们的爱国精神必将激励和指引着一代又一代中国人为民族独立和国家富强继续奋斗。

日落紫禁城

那是一个风云激荡的世纪

世纪末的那个多事之秋

落日的紫禁城里突然热闹起来

几个读书人呼号

“变亦变,不变亦变”

······

“改?!”

一个苍老的声音

幽幽的

却也带点犹豫

······

“杀!!”

匆匆来去的“现代化”运动

在菜市口的刑场上画上了休止符

······

历史在这里沉思

世纪末的落日,王朝的落日,

文明的落日

不经意间

眼角里滑落一行浊泪

悲哀?!抑或是感动?!

这个秋天真的有点冷!

思考

兴起

失败

高潮

第二单元:近代化的早期探索与民族危机的加剧

人教版八年级上册

自主学习

1、兴起---公车上书的时间、背景、领导人、

内容、在位皇帝、影响。

2、发展---公车上书失败后,维新人士还进行过哪些维新活动?

3、高潮---百日维新的时间、目的、内容。

4、失败---戊戌变法的结果、影响及教训。

兴起---公车上书的时间、背景、领导人、内容、在位皇帝、影响。

发展---公车上书失败后,维新人士还进行过哪些维新活动?

高潮---百日维新的时间、目的、内容。

失败---戊戌变法的结果、影响及教训。

第二单元

公车上书

时间

背景

经过

1895年

《马关条约》签订的消息传到北京后,群情激愤。

正在京师参加会试的康有为、康启超等,联合各省1300多名参加会试的举人,上书光绪帝,要求拒和、迁都、变法。

影响

拉开了变法维新运动的序幕。

结果

失败

公车上书即举子上书,汉朝时,政府用公车接送应试的举子,后来,把参加科举考试的举子叫做“公车”,故称为“公车上书”。

一、戊戌变法的兴起

为什么会有那么多应试举人要求拒签《马关条约》?

为什么人们在要求拒签条约的同时又请求变法?

康有为

梁启超

·

广东南海

·

“圣人为”

·

香港游历

·

学习西学

·

主张改革

·

广东新会

·

“神童”

·

师从康有为

·

主张改革

(1858—1927)

(1873—1929)

《时务报》

《国闻报》

二、戊戌变法的发展

——组织学会,创办报刊

梁启超

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也;……变亦变,不变亦变。”

——《变法通议》·梁启超

严复(1854-1921)

“通上下之情”“通中外之故”为目的,号召变法图强。

——《国闻报》

上述学会和报刊主要宣传了什么观点?产生了什么影响?

“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

……中国欲自强,则莫如学习外国利器……

”

——李鸿章

西方胜过中国的地方,不仅在器械,而且在制度。中国只有实行变法维新,才能“自强保种”。

——严复

读材料说说维新派与洋务派的思想主要区别是什么?

洋务派:主张学习西方先进的军事工业。

维新派:主张学习西方先进的政治制度(君主立宪制)。

旁白:德国强占胶州湾,清政府内忧外患。康有为再次上书,要求变法。他被请到总理衡门“问话”,出席“问话”的有李鸿章、荣禄、翁同龢等五位大臣。

荣(盛气凌人):你老是变法、变法呀,你知不知道,祖宗之法是不能变的,变则违背天理,必然祸乱天下。

康(反驳):世事万物皆有变化,祖宗之法为什么不能变呢?祖宗之法乃治国之本,只有变祖宗之法中的陈腐之处,国家才能富强兴旺。

短剧表演,体验探究

李(拍桌子叫道):住嘴,此不忠不孝之论,不可宽容。

荣:祖宗之法千真万确,只能遵行不能变更。

康:今天祖宗留下的疆土都保不住了,还谈什么祖宗之法。就拿总理衡门来说吧,祖宗之法里没有,是最近跟洋人打交道才新设立的,时代变了,祖宗之法也非变不可。

(荣禄等一时无言可答,拂袖而去。)

翁:年纪轻轻,就有如此见解,难得难得,我会尽最大努力把他引见给皇帝的。

旁白:这次问话后,光绪帝对康有为极为欣赏,下令康有为等人筹划变法。

百日维新

时

间

开始标志

1898年(戊戌年)6月11日-9月21日,103天

清政府颁布

“明定国是”诏书,宣布实行变法。

“国是”则指国家大计,国家的指导方针、理论基础、方针政策。

三、戊戌变法的高潮

——

四岁即位,由慈禧太后“垂帘听政”。1889年,太后“撤帘归政”,但实权仍掌握在慈禧手中。

光绪帝(1871—1908)

4.主要内容:

政治方面

经济方面

文化方面

军事方面

有利于具有维新思想的人参与政治

有利于民族资本主义的发展

有利于资产阶级参与政权,有利于传播资产阶级思想

废除八股,改试策论,开办新式学堂;

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事。

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;

改革财政,编制国家预算。

裁减绿营,

训练新式军队。

触动了顽固

派的利益

有利于军事强大

百日维新

三、戊戌变法的高潮

——

京师大学堂门额

京师大学堂

北京大学

百日维新

新政一开始就遭到许多人的反对。新政之初,慈禧虽然没有表示异议,但却提出三条“上谕”强迫光绪帝布告天下。同时做好了随时镇压的准备——

有人说:“虽然国难那样严重,反对变法的人仍居大多数。为什么呢?一句话,打破了他们的饭碗。人人都知道应该废八股,提倡实学;但数百翰林,数千进士,数万举人,数十万秀才,数百万童生,全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少的心血,想从之乎也者里面,升官发财,一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂带头领导的人是洋奴汉奸。至于被裁的官员,更不要说,无不切齿痛恨。”

第二单元

百日维新

材料二:变法之初康有为向光绪帝提出“守旧不可,必当变法;缓变不可,必当速变;小变不可,必当全变”。

材料一:戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政谕旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法,谕令实行的就有175件。

变法的措施给自己树立的对立面太多、操之过急。

这两则材料说明维新派存在什么问题?

慈禧

以慈禧太后为首的顽固派是如何破坏变法、打击维新派的?

四、戊戌变法的失败

——

戊戌政变

变法内容触及守旧势力的封建传统和切身利益,引起顽固派对变法的惊恐和敌视。他们决定发动一场宫廷政变来破坏变法,打击维新派人士——

九月十三日,光绪帝写密诏给康有为:今朕位几不保,汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第等,可妥速密筹,设法相救。

谭嗣同夜访袁世凯,第二天,袁世凯向荣禄告密,出卖维新派,取得慈禧太后的宠信。

袁世凯

光绪帝接见外国使节

戊戌政变

时间:

1898年9月21日

人物:

慈禧太后

行动:

囚禁光绪帝;慈禧太后宣布临朝听政;下令搜捕维新派,废除变法诏令。

结果:

康有为、梁启超逃往国外,“戊戌六君子”被捕杀。

四、戊戌变法的失败

——

戊戌政变

戊戌六君子

谭嗣同、刘光弟、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁六人被捕遇害。

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此之所以不昌也,有之,请自嗣同始。”

囚禁光绪帝的瀛台

光绪和支持他的珍妃

有心杀贼,无力回天,

死得其所,快哉快哉!

慈禧太后为首的顽固派

顽固派的镇压失败而无法挽回的局面

维新派要杀的贼是谁?

维新派为什么“无力回天”?

意义:戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动,在思想

文化方面产生了深远而持久的影响。

依据图片及材料总结戊戌变法的历史意义?

《时务报》

材料:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会

,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风……

---中华书局《中国近代史》

戊戌变法失败的原因有哪些?

顽固派势力强大;维新派依靠没有实权的皇帝。

缺乏人民群众的支持。

缺乏政治经验,急于求成。

戊戌变法失败的教训

资产阶级性质的改良运动在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

换我了

力量对比

社会环境

策略失误

课堂小结

戊戌变法的背景:民族危机空前严重

封建势力进行阻挠破坏

发生

发展

高潮

结局

公车上书揭开序幕

创办报刊组织学会

百日维新实行变法

戊戌政变变法失败

思想文化方面产生广泛而持久的影响

戊戌变法的失败证明,资产阶级改良主义道路在中国行不通。但应该注意的是,在中国近代化的探索中,戊戌变法突破了洋务运动技术层面上的范畴,开始向制度层面迈进。中国的近代化探索又上了一个台阶。

戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是维新志士们满怀爱国热情,为变法奔走呼号,殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的抗争精神,他们的爱国精神必将激励和指引着一代又一代中国人为民族独立和国家富强继续奋斗。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹